03.12.2025 à 11:31

Paris au XIXᵉ siècle, ville des exilés et des révolutionnaires

Andrew Milne, Maître de conférences, histoire de la Grande Bretagne, et du Commonwealth, Université Bordeaux Montaigne

Texte intégral (2212 mots)

Paris n’a pas seulement accueilli les artistes et les rêveurs du XIXᵉ siècle : la ville fut aussi la base arrière des bannis, des insurgés et des souverains déchus venus d’Europe et d’Asie. Dans ses cafés, ses imprimeries et ses hôtels, se tissaient des alliances improbables, parfois décisives. Comment la capitale française est-elle devenue un refuge où se réinventaient les luttes et les imaginaires politiques du siècle ?

Au XIXᵉ siècle, Paris est la terre d’asile : la ville offre aux exilés – malgré la barrière de la langue, leur isolement, leur anonymat et leurs différences culturelles – un espace où peuvent se former de grands mouvements politiques, faisant circuler des idées nouvelles et permettant de faire naître des courants de pensée.

Cette idée de Paris comme foyer révolutionnaire s’installe dès 1830 et les « Trois Glorieuses », ces trois journées de révolte qui renversent Charles X. La presse s’émancipe et les clubs secrets politiques fleurissent dans les décennies qui suivent. Paris devient un exemple et, ailleurs en Europe, l’élan révolutionnaire trouve un écho. Mais, quand l’élan se heurte – souvent – à l’échec ou à la répression, Paris accueille les premiers exilés. La tradition d’asile s’ancre dans la ville.

En 1848, le printemps des peuples porte l’élan à son paroxysme, le droit d’asile est réaffirmé par la Deuxième République. C’est à ce moment-là qu’Alphonse de Lamartine, ministre des affaires étrangères, et le gouvernement provisoire, seulement quelques jours après avoir fait tomber la monarchie de Juillet, envoient le Manifeste à l’Europe, déclarant une doctrine de non-agression, de fraternité, mais aussi d’accueil des persécutés. La tradition d’asile, héritage de la Constitution de 1793, est réaffirmée dans l’esprit de la souveraineté révolutionnaire et populaire. Il deviendra l’un des fondements des idées progressistes et libérales que la seconde République entend faire siennes.

La capitale des bannis : quand l’Europe converge vers Paris

Paris ouvre ses portes à celles et ceux qui, de Vienne, Berlin, Milan à Budapest, sont pourchassés. Des journalistes, des étudiants, des avocats, des officiers, des républicains convergent vers la ville, qui devint la capitale de la liberté d’expression, du libéralisme, et du progrès politique.

De grandes figures de l’exil y passent : Karl Marx, installé rue Vaneau (VIIᵉ arrondissement) entre 1843 et 1845, y rédige sa critique du libéralisme allemand (Manuscrits de 1844). Lénine vit rue Marie-Rose (XIVᵉ) entre 1908 et 1912. Oscar Wilde, proscrit non pour délit politique mais pour mœurs, y trouve un dernier asile en 1897, preuve que Paris accueille aussi les amours « dissidents ».

Anti-impérialisme et réseaux clandestins : Irlandais et Indiens

À Paris, les Irlandais tissent des réseaux clandestins contre la Couronne, les Russes y fomentent des complots contre le tsar, les Polonais y attendent le retour de l’indépendance.

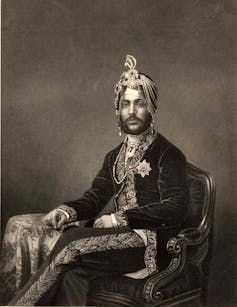

Dans l’adversité face à la couronne britannique se trouve un terrain fertile d’entente entre les Irlandais, déterminés à soustraire par la force leur patrie à la domination anglaise, et d’anciens rois déchus indiens, spoliés par la Compagnie des Indes orientales britanniques. Parmi eux : Suchet Singh (1841–1896), à la tête du petit royaume himalayen de Chamba réduit à l’impuissance, ou Duleep Singh (1838-1893), le dernier maharajah de la nation sikhe, dépossédé, puis exilé du Pendjab à vie.

Mes recherches m’ont amené sur les pas de Duleep Singh, qui rencontre les réseaux nationalistes irlandais chez Reynold’s, un bar irlando-américain situé rue Royale (VIIIᵉ), immortalisé dans un dessin d’Henri Toulouse-Lautrec. Parmi ce noyau de la révolte irlandaise à Paris se trouvent notamment les frères Joseph et Patrick Casey, mais aussi Patrick Egan, James Stephens et Eugene Davis. Ce dernier édite le journal United Ireland à Paris, interdit en Grande-Bretagne et mène une double vie : imprimeur le jour, il rejoint ses compagnons conspirateurs et militants la nuit tombée. En 1887, les nationalistes irlandais, en quête d’alliances contre Londres, facilitent les premiers contacts entre le maharajah déchu Duleep Singh et des intermédiaires dans ses démarches (vaines) pour tenter de reconquérir son trône.

Quelques années plus tard, le 22 octobre 1893, seul dans son appartement du VIIIe arrondissement de Paris, Duleep Singh s’éteint, après des années d’errance d’hôtel en hôtel. Au lendemain de sa mort, la presse française relaie la nouvelle : le « maharajah de Lahore » est mort à Paris, et toute la France s’intéresse à cet homme venu d’ailleurs.

Aujourd’hui, l’histoire de ces exilés est tombée dans l’oubli. Pourtant, tout espace est façonné par ses habitants, et tout lieu porte les traces de son histoire. Paris s’est transformé de ville d’accueil des expatriés et des immigrés en fabrique de libertés. Elle est devenue un espace de lutte des indépendances.

Et la colonisation française ?

Ville laboratoire de l’anticolonialisme mondial, la capitale française est pourtant – et d’abord – une capitale impériale. Elle accueillera des militants venus de ses propres colonies au début du XXe siècle. Les nationalistes indiens et les fenians irlandais seront suivis par des nationalistes algériens, des militants indochinois ou des écrivains antillais.

Des militants d’Afrique du Nord s’organiseront, sous Messali Hadj en 1926, jouant un rôle majeur dans la prise de conscience politique des travailleurs nord-africains installés en France. C’est ainsi que l’Étoile nord-africaine (ENA) revendique la fin du colonialisme français et la création d’un État algérien indépendant. Hô Chi Minh fonde à Paris une mouvance anticoloniale vietnamienne, en structurant un réseau révolutionnaire au début des années 1920. Il y crée le journal le Paria dès 1922, qui lui servira de tribune anticolonialiste. L’Antillais Aimé Césaire et son épouse, Suzanne Roussi-Césaire, y forgent le concept de négritude dans les années 1930 pour dénoncer le colonialisme. Paris tolère ces hommes et ces femmes sur son territoire, mais leur présence demeure étroitement surveillée par la police et les services de renseignement.

En laissant ces hommes et ces femmes penser, discuter, s’organiser, la France nourrissait sans le vouloir des aspirations qui finiraient par contester son pouvoir colonial. Ce phénomène s’accélère dans les années soixante, alors que la répression fait rage. On peut citer le cas de Djamila Boupacha, militante du Front de libération nationale algérien (FLN), violée et torturée par l’armée en 1960. L’avocate Gisèle Halimi et l’écrivaine Simone de Beauvoir dénoncent les faits et révèlent les pratiques de l’armée française en Algérie. Paris, éternelle capitale des révolutions, se réinventait alors à travers un nouveau chemin, celui de la défense des droits humains.

Andrew Milne ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

02.12.2025 à 15:59

Islam : comment se fabrique l’inquiétude dans le débat public

Ali Mostfa, Maître de conférences, HDR, en études sur le fait religieux en islam, UCLy (Lyon Catholic University)

Texte intégral (1706 mots)

Après la production d’un rapport gouvernemental sur l’« entrisme des Frères musulmans » dans la société française, une étude de l’institut Ifop met en avant une progression de la religiosité chez les musulmans de France et l’interprète comme un signe de l’influence islamiste. Or, les chiffres avancés renvoient surtout à des pratiques ordinaires du culte. Cette approche interroge sur la façon dont l’islam est problématisé dans le débat public.

L’institut Ifop a récemment enquêté sur l’évolution, en France, des pratiques des musulmans, et notamment des jeunes, mettant en avant une forte dynamique de « réislamisation » (87 % des 15–24 ans se disent religieux, 62 % prient quotidiennement, 83 % jeûnent tout le ramadan, 31 % portent le voile). Cette lecture s’inscrit dans la continuité du rapport « Frères musulmans et islamisme politique en France » publié par le ministère de l’intérieur en mai 2025. Alors que ce rapport situait l’enjeu de l’« entrisme islamiste » au niveau des organisations et des institutions, l’enquête de l’Ifop esquisse l’idée d’une base sociale de l’islamisme dans des comportements ordinaires.

Pour étayer sa thèse, l’Ifop mobilise un ensemble d’indicateurs allant de la prière au jeûne, des comportements interpersonnels (bise, mixité) au rapport à la science ou aux règles religieuses. Or plusieurs de ces mesures, présentées comme les signes d’une religiosité accrue, soulèvent des difficultés méthodologiques : un écart important apparaît entre ce que les indicateurs mesurent et l’interprétation qui en est faite. Cette approche interroge sur la façon dont l’islam est problématisé dans le débat public.

Intensification religieuse : une réalité qui ne dit pas ce qu’on croit

Les données relatives à la « fréquence de la prière » offrent une première illustration de ce décalage. En islam, la prière rituelle (ṣalāt) consiste en cinq actes quotidiens obligatoires, pouvant être regroupés lorsque les circonstances l’exigent ; elle ne se décline pas selon des fréquences variables. La question « À quelle fréquence vous arrive-t-il de prier ? » repose ainsi sur un modèle catégoriel inadapté, fondé sur des échelles – « une fois par semaine », « une à quatre fois par jour », etc. – qui ne correspondent à aucune réalité du rite musulman. De telles formulations conduisent moins à mesurer une pratique effective qu’à enregistrer l’effort des enquêtés pour ajuster un rituel strictement codifié à une grille de lecture inadéquate. L’opposition graphique entre « prient quotidiennement » et « ne prient pas quotidiennement » produit ainsi des profils distincts là où la véritable distinction se joue entre accomplissement – même regroupé – et omission répétée.

Le même mécanisme apparaît dans la mesure du jeûne. Affirmer que « 73 % des musulmans ont jeûné tout le ramadan » est présenté comme un signe de « rigidification », alors qu’il s’agit de l’accomplissement ordinaire d’un pilier défini précisément comme un mois complet d’observance. La gradation introduite – « tout le mois », « quelques jours », « pas jeûné » – est étrangère au rituel, transposant à l’islam un modèle séculier de pratique modulable. La stabilité des chiffres (73 % en 2025, 74 % en 2019) reflète des dynamiques démographiques davantage qu’un durcissement doctrinal.

Dans les deux cas, l’étude ne décrit pas une radicalisation, mais elle réinterprète des pratiques rituelles à travers des catégories inappropriées, produisant artificiellement des niveaux d’engagement et des seuils de rupture qui n’existent pas dans les données. La prière et le jeûne deviennent ainsi des signaux idéologiques supposés, alimentant l’idée d’une « réislamisation » problématique alors qu’ils relèvent d’abord d’une normativité religieuse ordinaire chez les musulmans pratiquants.

Au-delà des chiffres qu’elle présente, l’étude mobilise un ensemble de catégories – « réislamisation », « orthopraxie », « absolutisme religieux », « tension avec la République », « séparatisme du genre », « halo de l’islamisme » – qui orientent fortement la manière dont les attitudes musulmanes sont interprétées. Ces cadres produisent une lecture homogénéisante de comportements pourtant très divers, en réinscrivant des pratiques ordinaires dans des désignations alarmantes. Ce type de catégorisation s’inscrit dans un biais bien documenté en sociologie des religions : la tendance à privilégier les registres normatifs ou les intentions supposées au détriment de l’analyse des pratiques elles-mêmes.

De la religiosité vécue au soupçon idéologique : un glissement méthodologique

Les conclusions de l’étude reposent sur une confusion centrale : elle tend à associer mécaniquement une religiosité plus visible à un durcissement idéologique. Or l’intensité du croire et l’intransigeance normative constituent deux dimensions distinctes. On observe des pratiquants rigoureux ouverts à l’altérité, tout comme des individus très peu ou non pratiquants adoptant des positions rigides. Rien ne permet donc de déduire qu’un niveau élevé d’observance rituelle traduit, en soi, une orientation idéologique particulière.

C’est pourtant cette assimilation hâtive que prolonge l’enquête lorsqu’elle interprète des comportements situés – abstinence d’alcool, refus de la bise, distance à la mixité – comme des signes de « séparatisme » ou d’« islamisme ». Le raisonnement opère alors un glissement : des gestes de piété ou des habitudes culturelles – comme le fait de ne pas pratiquer la bise, peu usitée dans de nombreuses régions du monde arabe – sont déplacés vers le registre du soupçon idéologique, non en raison de leur sens propre, mais du cadre interprétatif dans lequel ils sont insérés.

Ce glissement apparaît également dans l’usage d’items censés mesurer des orientations idéologiques, alors qu’ils ne saisissent que des arbitrages intellectuels généraux. La question opposant « science » et « religion » pour expliquer l’origine du monde en est une illustration. En imposant une alternative binaire – soit la science, soit la religion –, elle ne peut en rien indiquer une inclination vers l’islamisme ; un tel choix concerne d’ailleurs des croyants de nombreuses traditions.

Surtout, cette formulation peut laisser entendre que répondre « religion » révélerait une moindre capacité à adhérer au savoir scientifique ou à réussir scolairement. Or les données disponibles montrent exactement l’inverse : les enfants d’immigrés réussissent souvent mieux à l’école que les autres, et le niveau d’éducation des familles immigrées progresse nettement sur trois générations. L’item « science vs religion » ne fournit pourtant aucune indication sur une orientation idéologique : il mesure seulement la préférence déclarée pour l’un des deux registres explicatifs lorsqu’ils sont présentés comme incompatibles. Autrement dit, l’opposition est imposée par la question et non révélée par les convictions des répondants.

Ces attitudes sont ensuite corrélées à des mesures de « sympathie » pour des courants présentés comme islamistes. Pourtant, l’usage d’un terme aussi indéterminé crée une confusion. Ce terme peut recouvrir une simple absence d’hostilité, une familiarité culturelle ou encore une adhésion doctrinale. L’ambiguïté est renforcée par le regroupement, sous une même catégorie, d’univers religieux sans lien entre eux : le Tabligh, le salafisme/wahhabisme, les Frères musulmans et le takfir. Sans clarification, cette « sympathie » agrégée suggère un continuum idéologique qui n’existe pas, produisant mécaniquement des taux élevés.

Ces chiffres contrastent fortement avec un résultat pourtant décisif du même rapport : 73 % des musulmans estiment qu’un musulman a le droit de rompre avec l’islam, contre 44 % en 1989. Un tel indicateur de libéralisation normative aurait dû structurer la lecture de l’enquête. Or il est resté largement inaperçu dans le débat public, éclipsé par des items plus compatibles avec le récit d’une « réislamisation ». L’évolution des trente dernières années montre pourtant une dynamique inverse, celui d’un élargissement de l’autonomie individuelle dans le rapport à la foi, difficilement compatible avec l’idée d’un raidissement idéologique généralisé.

Au terme de l’analyse, une conclusion s’impose : un sondage comme celui de l’Ifop contribue surtout à façonner une manière de regarder les musulmans. Par ses catégories, ses regroupements et ses oppositions binaires, il produit un récit d’inquiétude qui relève davantage du cadrage de l’enquête que des données elles-mêmes. Un tel dispositif oriente la perception publique, suggère des liens fragiles et peut influer sur des décisions politiques – au risque d’accentuer chez certains musulmans le sentiment d’être injustement visés.

Ali Mostfa est coordinateur scientifique du parcours de formation Mohammed Arkoun sur l'islamologie, en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur lyonnais, financé par le Bureau Central des Cultes du Ministère de l’Intérieur.

01.12.2025 à 16:48

Le service militaire volontaire, un projet utile ?

Laurent Vilaine, Docteur en sciences de gestion, ancien officier, enseignant en géopolitique à ESDES Business School, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)

Texte intégral (1790 mots)

Emmanuel Macron a annoncé la création d’un service militaire volontaire d’une durée de dix mois qui concernera 3 000 jeunes dès septembre 2026, puis 50 000 en 2035. Ces recrues seront-elles véritablement utiles, en soutien aux 200 000 militaires de métier ? Le chef de l’État estime qu’il « existe une génération prête à se lever pour la patrie ». Pourtant, l’armée peine à recruter des professionnels.

Les tensions internationales et plus particulièrement la guerre en Ukraine mettent en alerte les États européens. Ceux-ci augmentent leurs crédits militaires et s’interrogent sur les moyens de raviver leur système de réserves, bien souvent mis en sommeil depuis la fin de la guerre froide. Dans ce cadre, alors que Jacques Chirac avait annoncé en 1996 la suspension du service national, le président Macron a annoncé le 27 novembre 2025 sa résurrection selon des modalités différentes.

Il s’agirait d’un service militaire basé sur le volontariat, rémunéré au minimum 800 euros. L’objectif d’un tel service militaire serait de renforcer les régiments, dans le cadre de modalités encore inconnues, à hauteur de 3 000 jeunes en 2026, 10 000 à l’horizon 2030 pour une montée en puissance à 50 000 jeunes en 2035. Il s’agirait bel et bien d’une formation militaire incluant exercices tactiques, sport, exercices de tir. En outre, ces recrues n’auraient pas vocation à servir en opérations extérieures. Au-delà de former des jeunes à la chose militaire, l’espoir des autorités est de retenir suffisamment de personnes dans la réserve pour que celle-ci passe de 50 000 à 80 000 soldats.

Pour autant, un tel dispositif est-il de nature à véritablement renforcer les capacités de défense de la France ou constitue-t-il une simple mesure de communication politique ?

Un contexte de menaces et de résilience : pourquoi ce retour de l’uniforme ?

La guerre en Ukraine et les menaces russes ont rebattu les cartes de manière violente, en France et dans l’ensemble des pays européens. Les budgets de défense augmentent fortement. La France ne fait pas exception. La modernisation des forces est mise en avant. Reste désormais à mobiliser les citoyens.

Le chef d’état-major des armées a récemment tenté de sensibiliser la population au changement de la donne stratégique, pointant le risque que le pays ne soit « pas prêt à accepter de perdre ses enfants, de souffrir économiquement ». Il s’agit donc bien de préparer la société au pire dans un contexte où plusieurs pays européens pointent l’expansionnisme russe. Il ne s’agit pas seulement d’augmenter les effectifs de la réserve opérationnelle pour répondre à une guerre de haute intensité, mais bel et bien d’activer une mémoire républicaine où l’uniforme est perçu comme vecteur de cohésion et d’unité nationale.

Reste à s’interroger sur les difficultés qu’un tel projet peut rencontrer et sur le caractère politicien ou non d’une telle initiative dans un contexte où Emmanuel Macron tente de reprendre l’initiative dans un paysage politique instable et fragmenté.

Le service militaire volontaire : une force utile ou une armée symbolique ?

Le contenu du nouveau service militaire volontaire (SMV) vise à mobiliser les jeunes dans un cadre structurant. La formation initiale durera un mois permettant de délivrer une instruction militaire de base (maniement des armes, entraînement physique, combat). Il ne s’agit pas de créer des soldats professionnels projetables mais des citoyens-soldats capables de remplacer sur le territoire national les soldats professionnels partis guerroyer face à la Russie. En effet, dans une telle situation, les nouvelles recrues prendraient la charge de l’opération sentinelle, garderaient des bases, assureraient la mobilisation territoriale.

Plusieurs obstacles se dressent face à ce projet. Il y a d’abord le vote du budget. Si le budget de la défense n’est pas voté, celui de l’année dernière sera reconduit au moins partiellement. Une telle hypothèse entraînerait le report du projet budgété à deux milliards d’euros. Il y a ensuite l’attractivité du projet face à une jeunesse à remobiliser. L’armée française a du mal à recruter des soldats professionnels. Parviendra-t-elle à recruter des soldats dans le cadre du nouveau service militaire ?

On peut imaginer que les recrutements initiaux – 3 000 personnes pour 2026 – ne poseront pas de problèmes. Mais qu’en sera-t-il lors de la montée en puissance impliquant des projets de recrutement bien plus conséquents à hauteur de 10 000 personnes à l’horizon 2030 et 50 000 à l’horizon 2035 ? La question n’a pas de réponse aujourd’hui mais le doute est permis au regard de la solde proposée de 800 euros minimum et de la perception de l’engagement citoyen de la jeunesse. Les sondages montrent plutôt un accord des Français et même des jeunes à ce projet, mais accord sur le principe et engagement effectif sont deux aspects différents.

L’efficacité militaire du projet

En ce qui concerne la portée strictement militaire du dispositif, plusieurs interrogations se posent. Un engagement de quelques mois suffit-il à construire une réserve compétente ? Un des impératifs, dans tous les cas, sera la convocation régulière de la réserve à des exercices afin d’entretenir les compétences.

Autre problématique : le service militaire ne siphonnera-t-il pas de précieux fonds au détriment de la modernisation des équipements de l’armée professionnelle ? Là encore, il est difficile de répondre à ce stade. En effet, tout cela dépendra de la progression effective du budget global consacré à la défense.

En revanche, exiger des recrues, puis des réservistes, la même efficacité que l’armée professionnelle est un contresens : les missions attribuées aux uns et aux autres ne seront pas les mêmes et les volontaires ne seront pas projetables, à moins d’une menace majeure, généralisée, que l’on a du mal à entr’apercevoir.

Un signal politique plus qu’une révolution stratégique ?

Du point de vue politique, au sens noble du terme, le SMV se fonde sur le projet de « faire nation » et de « recréer du commun ». Face à cela, la droite est plutôt favorable, et une partie de la gauche défavorable. Il s’agit d’un clivage peu surprenant, en cette époque d’opposition politique intense. Une partie de la gauche s’en prend au « va-t-en-guerre » et la droite exige un sursaut.

Mais qui pourra nier la nature agressive du régime de Vladimir Poutine et la nécessité de se préparer à tous les scénarios ? Rappelons que les pays baltes se barricadent et que les Polonais se réarment à vitesse accélérée. Pour autant, s’il s’agit de « faire nation », le volontariat pourrait se limiter à n’attirer que des jeunes déjà convaincus ? La question mérite d’être posée.

Au plan politique, la création d’un grand chantier comme le SMV s’apparente certainement, pour le chef de l’État, à l’objectif de laisser une trace dans l’histoire, celle d’avoir su rassembler les Français autour de la défense du pays. En outre, une telle mesure lui permet de surfer sur le besoin d’autorité qui émerge dans nos sociétés. Mais là encore, il serait naïf de discréditer un projet au motif qu’il induit des préoccupations politiciennes. Dans un système démocratique, nombre de réformes impliquent un souhait d’améliorer le fonctionnement de la société et un souhait de renforcer son électorat voire sa clientèle politique ou encore l’image du prince. Tout cela est consubstantiel à la démocratie et ne dit rien de la valeur intrinsèque de la réforme.

Une initiative utile

Le nouveau service national présenté par le président s’inscrit dans un mouvement général européen allant dans le même sens, même si les modalités sont variables. Bien que dépendant des réalités budgétaires, cette réforme a l’immense avantage de constituer une force d’appoint en mesure de prendre la relève sur le territoire national en cas de projection des forces professionnelles. Il doit également permettre d’augmenter la réserve opérationnelle dans des proportions encore inconnues. Permettra-t-il par ailleurs d’augmenter le civisme de la jeunesse ? On peut émettre des doutes sur ce point. Le service national ne sera basé que sur le volontariat, ce qui constitue une limite évidente.

Finalement, le SMV ne constitue qu’une pièce de la panoplie permettant de réarmer la France. Sa réussite est encore une inconnue mais il s’imbrique parfaitement dans l’ambition française de montée en puissance de son armée, du point de vue matériel, de ses capacités diverses et variées (incluant la guerre informationnelle) et donc également du point de vue des capacités en effectifs. C’est désormais aux armées de communiquer efficacement pour rendre le projet attractif.

Laurent Vilaine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview