24.09.2025 à 19:14

Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire

Une nouvelle vague de conseils des Terrestres pour bien résister à la rentrée. Quatre livres au programme : des glaciers qui donnent le vertige, l'héritage de la lutte majeure de SOS Loire Vivante, un « manuel de dénoyade » pour s’immerger dans l’époque et un grand roman du dérèglement climatique. Bonnes lectures !

L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (6207 mots)

Beau livre · Les sources de glace · Olivier de Sépibus & Nastassja Martin

Le retrait des glaciers signe la catastrophe en cours, comme un condensé d’Anthropocène. Le livre Les sources de glaces participe de la mise en récit de ces disparitions et des luttes à naître pour ne pas qu’elles sombrent dans les oubliettes de la mauvaise conscience des Modernes.

Il faut l’avouer, en matière d’édition, le beau coûte cher, et notre conseil de lecture ne déroge pas à la règle. Si ses 37€ excèdent votre budget lecture, vous pouvez feuilleter l’ouvrage en librairie, le faire commander par votre bibliothèque ou vous le faire offrir. Mais il faut dire la beauté de l’objet, le travail d’orfèvre des éditions Paulsen, la peau duveteuse de la couverture, le chemin parfaitement maîtrisé qui serpente entre textes, poèmes et photographies.

Le regard s’égare dans l’image. On peine à saisir l’échelle, le plan, la nature même de ce que l’on voit. La verticalité parfois permet de ressaisir l’ensemble, il est immense. Par ses photos, Olivier de Sépibus nous fait sentir la texture du glacier, on effleure sa peau, poreuse, craquelée, épiderme endormi d’un dragon millénaire. Mais aussi, à mesure que l’on avance dans des séries chapitrées par la poésie magnifique de René Char, peau de chagrin : la moraine gagne, la neige brunie s’épuise en filet d’eau, il ne reste plus rien de blanc et pourtant, le glacier est là, immense, métamorphosé, mais partout présent dans la forme du vallon, la pente du pierrier.

Dans un texte dont on aurait rêvé pour Terrestres, mais qui se trouve ici dans un si bel écrin que l’on ne regrette vraiment rien, Nastassja Martin nous invite à sentir-penser le glacier comme sujet, un être animé, qui se gonfle et se dégonfle dans sa lente respiration annuelle, glisse, s’étale et dont la pulsation insuffle les battements du monde, circulant de l’océan aux sommets alpins et délivrant à tous les êtres l’eau qui les fait vivre. Le glacier renferme la mémoire du monde, et sa disparition signale les pathologies de notre civilisation.

Lorsqu’on considère le glacier comme une ressource, son épuisement inexorable invite à l’action. Si c’est un stock d’eau potable, bâchons-le pour en ralentir la fonte ; si c’est une source d’informations sur l’histoire longue de notre planète, extrayons des carottes pour les conserver dans des réfrigérateurs ; si c’est un substrat qui stabilise le sol et retient la montagne, le pompage subglaciaire pourrait offrir un répit pour les villages de l’aval. Mais si le glacier est un être avec lequel nous partageons le monde, qui nous constitue et auquel nous sommes liés de mille façons, alors cette agitation ne peut suffire. Pire, elle détourne de ce que nous devons aux êtres chers lorsqu’ils disparaissent : le recueillement, la joie de les aimer et la responsabilité de leur faire une place dans nos vies et nos mémoires pour transmettre ces liens à celles et ceux qui ne les connaîtront pas. J’ai l’impression que ce livre fait cela.

On ne « sauvera » pas les glaciers des Alpes, mais on peut faire vivre leurs fantômes afin que ces géants qui ont façonné les montagnes et ses habitants persistent sous d’autres formes. Transmettre la conscience de leur puissance, de leur majesté, quand bien même celles-ci ne se manifestent plus sous l’aspect grandiose d’une immense étendue blanche mais dans les formes modestes et surprenantes de cette vie nouvelle qui émerge et s’organise là où la glace se retire.

Comme le monument au pigeon disparu dont nous parle Aldo Leopold, mais libéré des réflexes mémoriels d’une civilisation bâtisseuse qui fige dans la pierre le souvenir de ses héros, ce livre contribue à une œuvre collective : inventer des récits et bricoler des mémoires, non pas tant pour honorer les êtres disparus que pour les garder bien vivants en nous et autour nous, comme autant de petites touches qui diffractent le sublime du paysage pour en faire un milieu plein de liens, de signes et de sens.

« Revers des sources :

pays d’amont,

pays sans biens,

hôte pelé,

je roule ma chance

vers vous »René Char, Retour amont – Poèmes

Virginie Maris

► Les sources de glace, d’Olivier de Sépibus & Nastassja Martin, Paulsen, 2025

Récit · Au pied du barrage · Martin Arnould

Première enquête dans la nouvelle ligne de la collection Domaine du possible, désormais dirigée par Anne de Malleray, le livre de Martin Arnould nous replonge dans une lutte à la fois majeure et méconnue du mouvement écologiste français : le combat, à partir de 1986, de SOS Loire Vivante contre la construction programmée de plusieurs barrages sur le haut bassin de la Loire, en particulier celui de Serre-de-la-Fare qui menaçait d’engloutir vingt kilomètres de gorges sauvages entre Goudet et Solignac-sur-Loire.

En mêlant un amour palpable des lieux avec une description minutieuse des modes d’action et de l’organisation du mouvement, quelques éléments biographiques, des anecdotes, des connaissances écologiques et hydrographiques, une mise en perspective historique, Martin Arnould parvient à nous faire à la fois sentir et comprendre la lutte, notamment l’occupation résolue du site durant cinq ans, à partir de 1988, qui a fini par contraindre l’État à renoncer d’abord au barrage de Serre-de-la-Fare en 1991, puis à l’ensemble du programme d’aménagement lourd de la Loire en 1994.

Mais il faut dire aussi à quel point le livre constitue un pari éditorial réussi, qui amorce une vraie réflexion sur les manières de raconter les luttes et les expériences de l’écologie politique, pour « nourrir la critique et outiller l’action » comme le défend le nouveau manifeste de la collection.

Autour du récit principal, qui constitue la colonne vertébrale de l’ouvrage, on sinue ainsi entre les superbes dessins de Jean-Alfredo Albert (qui disent, depuis aujourd’hui, les paysages sauvés des eaux), les photographies historiques de la lutte (qui rappellent parfois la joie drôle et rageuse de celles de la lutte des femmes de Greenham) et un entretien particulièrement émouvant entre l’éditrice, Martin Arnould et son père, Jean-François, aujourd’hui âgé de 90 ans, figure de la lutte lui aussi.

Cette composition donne au livre la puissance croisée du témoignage, forcément partiel et partial, de l’un des acteurs de la lutte, et des matériaux plus bruts, qui permettent à chacun·e de s’approprier le récit, avec ses failles, ses étonnements, ses certitudes, ses doutes, ses enthousiasmes, tout en le laissant résonner avec nos propres attachements et nos propres expériences.

Je dois d’ailleurs dire que le livre m’a d’autant plus touché que nos séminaires de travail avec le collectif de rédaction de la revue se passent souvent dans ces coins de Haute-Loire que j’ai appris à aimer, et parce que j’ai aussi tenté de me bagarrer — avec nettement moins de succès — pour défendre un autre bout de Loire, plus en aval, contre un autre grand projet stupide et destructeur.

Ce côté « ouvert » d’un livre-matériaux et sa rencontre avec ma propre expérience affective et militante a d’ailleurs fait naître une interrogation — mais vos lectures feront certainement émerger d’autres questions !

Pour ma part, je n’arrête pas de me demander comment les militant·es de SOS Loire Vivante ont pu échapper à ce qui est aujourd’hui le quotidien de toute opposition à un grand projet, à savoir la violence policière constante, les expulsions du moindre début d’occupation, le fichage par les services de renseignement, bref la répression méthodique.

Le récit de la lutte n’est certes pas exempt de violence, avec notamment des incendies et des coups de fusil de la part des partisans du projet. Elle est aussi hantée par l’ombre du meurtre de Vital Michalon, tué en 1978 par la grenade d’un gendarme lors d’une manifestation antinucléaire à Creys-Malville, traumatisme durable du mouvement écologiste français.

Mais comme le concède Arnould avec un étonnement rétrospectif, les Premiers ministres successifs, de gauche comme de droite, de Rocard à Balladur, tous ont eu « l’obligeance de ne jamais envoyer les gendarmes mobiles, comme Jean-Marc Ayrault le fera à Notre-Dame-des-Landes ou Manuel Valls à Sivens » (p. 91). Pourquoi cette retenue ? Faut-il, comme semble le faire parfois l’auteur, chercher l’explication dans les formes d’organisation particulière revendiquées par SOS Loire Vivante (non-violence totale, composition politique très large, alliance avec de grandes ONG comme le WWF) ? Ou bien doit-on plutôt attribuer cette relative paix policière à un contexte politique particulier, un moment où, peut-être, le capitalisme n’a pas pleinement conscience de la menace existentielle qu’une écologie politique conséquente constitue pour lui ?

Le livre, par sa construction, laisse élégamment la question en suspens : à nous d’y réfléchir ! Ce faisant, il se place à l’endroit le plus juste pour raconter aujourd’hui un combat comme celui de Loire Vivante. Tout en contribuant à garder vivace la mémoire d’une lutte, il maintient cette mémoire ouverte : comme une matière à inspiration autant qu’à discussion.

Aurélien Gabriel Cohen

► Au pied du barrage de Martin Arnould, Actes Sud, 2025

Essai · Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines · Alexis Pauline Gumbs

Ce n’est pas vraiment un recueil de poésie, ni un récit de « nature writing » à la première personne, et pas un pamphlet antispéciste non plus. Non noyées est un peu tout ça, et aussi autre chose : un « manuel de dénoyade » pour respirer dans des conditions irrespirables qui explore dix-neuf « leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines » (le féminin générique est employé à travers le livre). S’auto-définissant comme « semeuse de troubles queer noire, évangéliste de l’amour et cousine aspirante de tous les êtres sensibles », Alexis Pauline Gumbs s’est imposée ces dernières années comme une penseuse incontournable des féminismes Noires, de l’écologie, et des maternités radicales.

Du « droit à l’obscurité » inspiré de la baleine à bec, aux pratiques d’alimentation collectives et circulaires des raies manta, en passant par l’abandon confiant des dauphins-pandas qui s’échouent sur les rivages, certains que la marée les ramènera à la mer, l’autrice tisse habilement savoirs naturalistes et poésie pour décrire les existences étonnamment queer, féroces, et parfois ludiques des mammifères de la mer. Au-delà des dualismes stériles – entre spirituel et politique, masculin et féminin (jusque dans le choix des polices de caractères, qui explorent une écriture dégenrée), elle pratique « l’art de l’identification » : non pas un geste de nomination, de capture ou de classification d’autres espèces, mais un mouvement par lequel on se reconnaît en elles, et avec elles.

Celles et ceux qui s’attendent à trouver ici un manifeste antiraciste pour une justice interespèces rigoureusement argumenté risquent d’être désorientés, peut-être même irrités, par l’absence de direction programmatique, par la pluie de « je t’aime » qui émaillent le texte, et par la primauté accordée à la résonance sensible plutôt qu’à la critique acérée. Pour reprendre le titre de la célèbre invitation d’Audre Lorde à nommer ce qui est structurellement invisibilisé, coulé et marginalisé, la poésie n’est pourtant pas un luxe, et encore moins quand elle rend hommage aux héritages des féministes Noires et qu’elle nous permet de nous identifier « avec une personne qui appartient soi disant à une autre espèce ». Encore faut-il accepter de ralentir. Et là encore, nous pouvons apprendre des mammifères marines : la phoque commune, lorsqu’elle plonge, peut faire tomber les battements de son cœur à trois, parfois quatre par minute (leçon 17).

Les dessins de Maya Mihindou sont d’une puissance radieuse, et à eux seuls, justifient qu’on ouvre le livre et qu’on s’y attarde – des baleines, des bateaux, des racines, des bulles et des sirènes s’entrelacent, nagent, s’affrontent, et résistent, évoquant la mue, la fugitivité, le souffle et la guérison – c’est magnifique, ça fait songer, et, comme dirait l’ami à qui j’ai envoyé des photos du livre par message, « purée, ça donne tellement envie de se faire tatouer » !

Léna Silberzahn

► Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines d’Alexis Pauline Gumbs,

Burn~Août / Les liens qui libèrent, 2024

Roman · Le Déluge · Stephen Markley

Le roman de Stephen Markley intitulé Le Déluge, paru aux États-Unis en 2022, prend la forme d’une fresque sociale et politique décrivant les affres d’une civilisation prise dans la tourmente du réchauffement climatique.

Situé dans le contexte géopolitique des États-Unis, le décor dressé par l’auteur au début du roman est des plus réalistes. On y retrouve ce qui semble de plus en plus, aujourd’hui, former le tissu de nos vies quotidiennes et de notre actualité médiatique : multiplication des catastrophes écologiques, montée de la violence et du fascisme, développement des technologies numériques, de l’IA et des systèmes de surveillance.

Sur une période temporelle allant de 2013 à 2039, on suit les trajectoires de personnages mis à l’épreuve de ces bouleversements et de leurs conséquences sur les plans intime, social et politique. Des liens, frictions, échos ou dépendances se nouent entre les vies de Tony, climatologue menacé de mort pour ses travaux sur la fonte des glaces arctiques ; de Keeper, jeune prolétaire drogué et désœuvré devenu le jouet involontaire de groupes terroristes ; d’Ashir, ingénieur informaticien qui construit des systèmes de modélisation prédictifs pour tenter de limiter les effets de la crise climatique ; de Murdock, ancien démineur de l’armée américaine recruté par un groupe de saboteurs ; de Kate, jeune militante transformée en égérie internationale de la lutte écologique ; de Jackie, publicitaire BCBG avide d’ascension sociale, prête à vendre son âme aux lobbys pétroliers et industriels pour empêcher le vote d’une loi sur le climat ; ou encore celle du « Pasteur », ancien acteur hollywoodien converti à l’évangélisme qui utilise les réseaux sociaux et la réalité virtuelle pour diffuser massivement son message d’apocalypse.

Quelles réponses chacune de ces trajectoires tente d’apporter aux bouleversements engendrés par le réchauffement climatique, pour le meilleur comme pour le pire ? Markley nous fait entrer dans la tête de chaque personnage pour suivre les mouvements et métamorphoses qui s’opèrent en lui au cours du temps et face aux événements, tout en explorant les effets de résonance ou de rétroaction à distance qui se produisent entre ces lignes de vie, tissant la toile d’une intrigue complexe, prise dans les soubresauts d’une Terre en éruption.

La montée se fait tout en crescendo, augmentant en proportion du déchaînement et de la multiplication des catastrophes écologiques – montée des eaux, méga-feux, sécheresses, ouragans, tempêtes -, exacerbant les inégalités, les dominations de classe, la déshumanisation technologique et le racisme qui déchirent la société américaine contemporaine.

À mesure que l’étau climatique se resserre, toutes ces vies se trouvent emportées dans le mouvement d’une spirale collective infernale au sein de laquelle elles ne cessent de se débattre et de chercher des issues. La montée en puissance des catastrophes écologiques nourrit une angoisse grandissante et une désagrégation du corps social, se traduisant par la montée de politiques techno-sécuritaires et autoritaires qui ne font, en retour, qu’accroître les violences et les destructions.

Le roman tire sa force de la description progressive et minutieuse, quasi-scientifique, de la complexité des ressorts, à la fois politiques, économiques, sociaux et psychologiques, qui participent à la formation de cette spirale infernale. Il déplie aussi la palette des choix qui s’offrent à nous aujourd’hui pour tenter d’y répondre et leurs possibles conséquences sur notre avenir commun : transformation sociale, réforme politique, quête eschatologique, sacrifice apocalyptique ou repli identitaire violent. Sa lecture peut indéniablement susciter de l’éco-anxiété, tant la dystopie qui s’y dessine semble réaliste, fidèle portrait d’un ensemble de tendances à l’œuvre dans notre monde contemporain.

Mais il est aussi possible de le voir comme une œuvre cathartique, réveillant et explorant toutes les émotions de pitié et de terreur que peuvent susciter les bouleversements de notre époque, moins pour condamner les lecteurs à la passivité et à l’inaction que pour leur donner les moyens d’appréhender un réel de plus en plus complexe, en révélant les tensions, contradictions, et ambivalences de notre nouvelle condition.

Sophie Gosselin

► Le Déluge de Stephen Markley, Albin Michel, 2024 (traduit de l’américain par Charles Recoursé)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci

!

L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.

26.06.2025 à 11:00

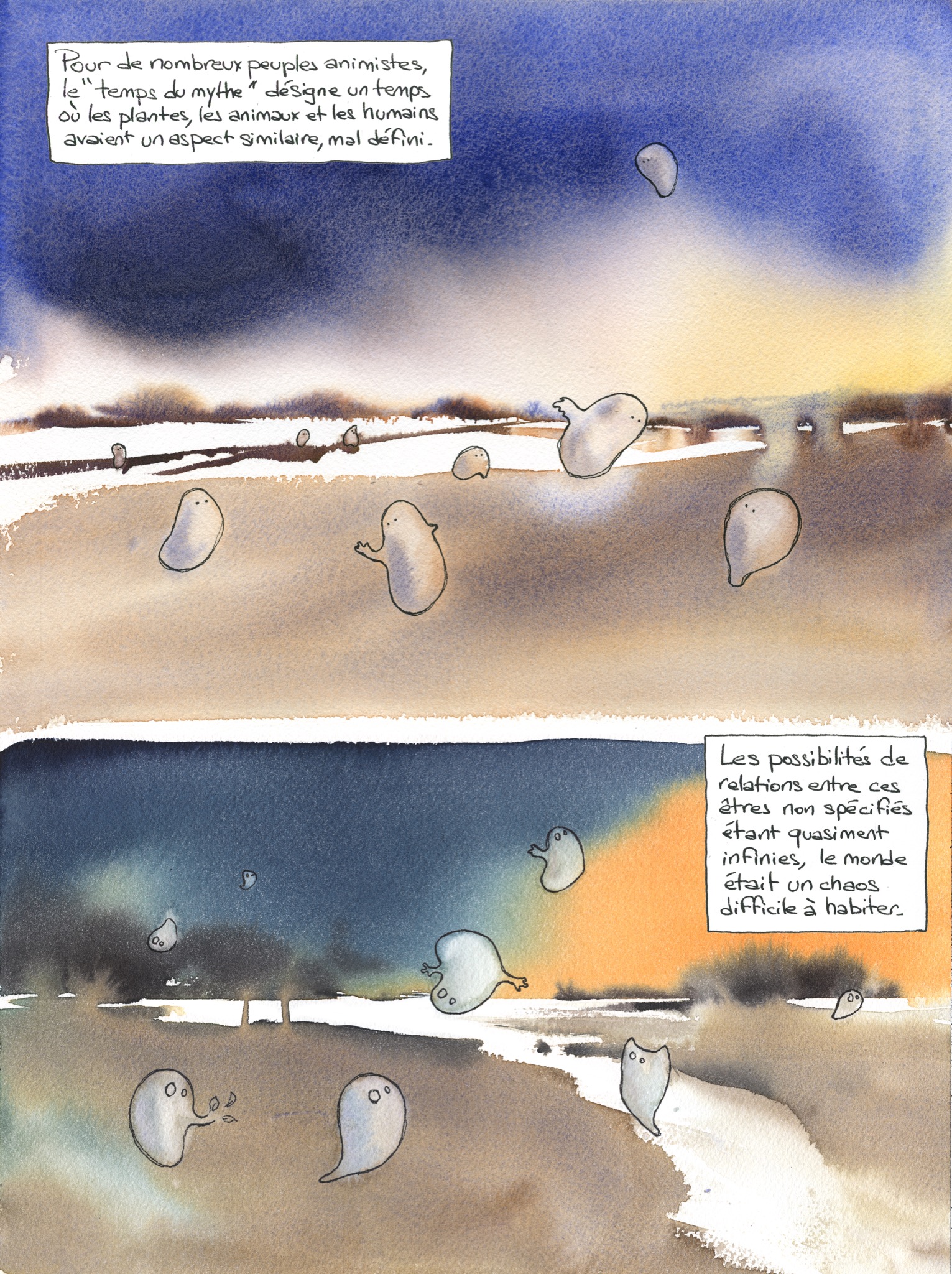

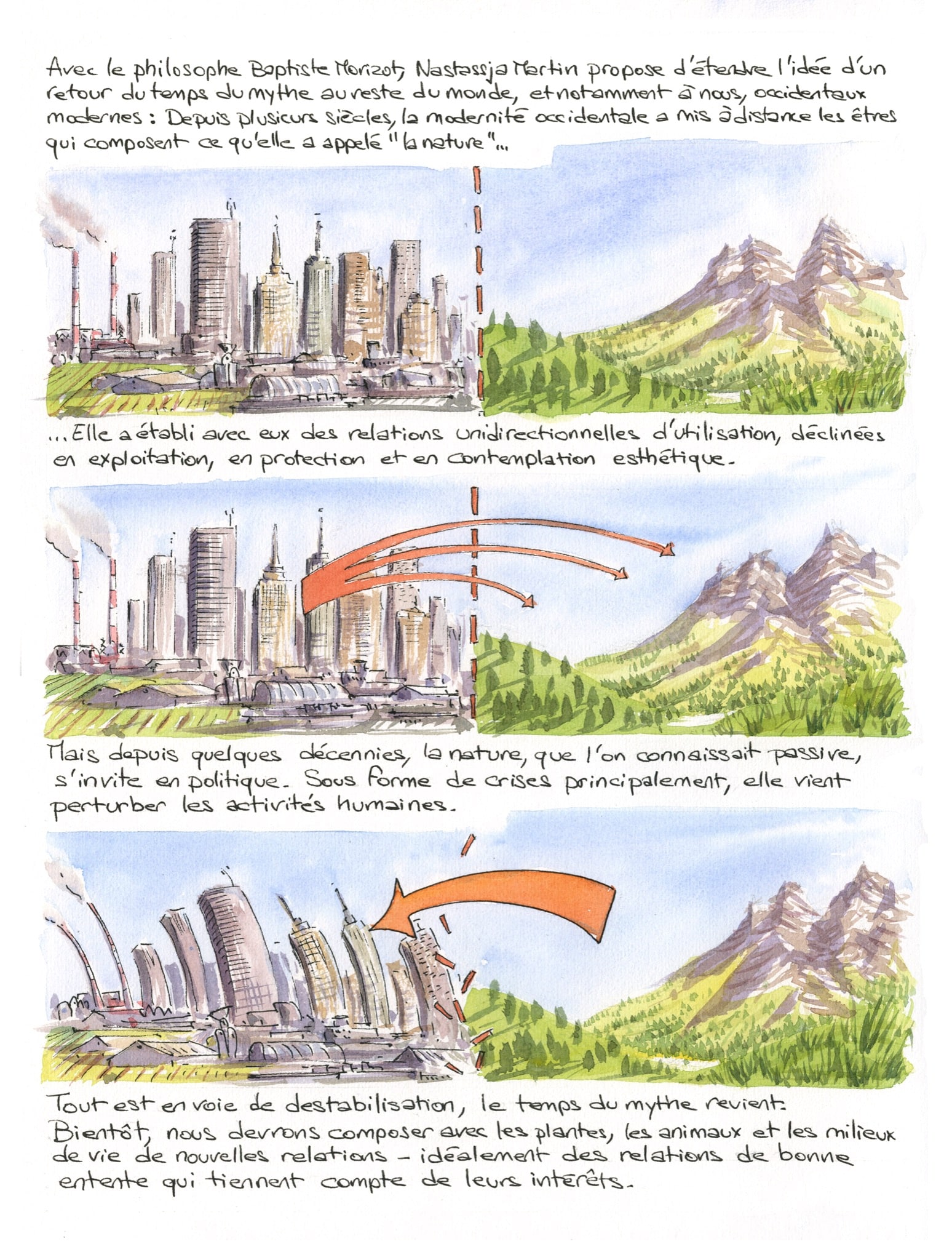

L’amour au temps du mythe

Pour les peuples animistes, le temps du mythe est cet âge initial où les êtres adoptent des formes distinctes et négocient le genre de relation qu’ils entretiennent les uns avec les autres. Et si c’était pareil pour le couple ? Et si ça valait aussi pour l’engagement envers des ami·es ou un territoire ? Un strip d’Alessandro Pignocchi aussi beau que surprenant.

L’article L’amour au temps du mythe est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (5125 mots)

Un nouveau strip d’Alessandro Pignocchi, à retrouver également sur son blog Puntish.

À propos de nos amours Terrestres, lire aussi « Amour, nature et politique : la vie simple selon Edward Carpenter » de Cy Lecerf Maulpoix, janvier 2025.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article L’amour au temps du mythe est apparu en premier sur Terrestres.

27.05.2025 à 18:33

Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique

La rédaction de Terrestres vous partage ses coups de cœur du moment ! Au menu : la lecture des essais décoloniaux d'Ailton Krenak, le (re)visionnage d'un film sur la paysannerie en crise, une BD sur la pétro-masculinité toxique dans l'Alberta et une réflexion sur les récits de "l'effondrement" de Détroit.

L’article Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (5832 mots)

Essais · Le Réveil des peuples de la Terre & Futur ancestral · Ailton Krenak

Ailton Krenak, une voix majeure des peuples indigènes du Brésil, a sillonné la France il y a quelques semaines, pour la première fois, à l’occasion de la publication de deux de ses ouvrages par les éditions Dehors : Futur ancestral et Le Réveil des peuples de la Terre, qui font suite aux Idées pour retarder la fin du monde en 2020.

Il appartient à un territoire du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, où il a habité et grandi sur les rives d’un affluent du Watu, fleuve sacré et grand-père du peuple Krenak. Le Watu, nom krenak du Rio Dolce, a été profané et gravement pollué en 2015, suite à la rupture de deux barrages qui retenaient les boues toxiques d’extraction minière de la firme transnationale Vale. Un nouveau traumatisme pour ce peuple, qui s’ajoute à celui de la colonisation et des multiples exils forcés. Après l’expulsion des lieux de son enfance, Ailton Krenak s’est alphabétisé et s’est engagé pour la reconnaissance du droit des peuples indigènes à vivre sur leurs terres, avec leurs cultures et leurs cosmovisions.

Dans les années 1980, années du réveil, il œuvre en Acre avec Chico Mendes pour une Alliance des peuples de la forêt, réunissant des peuples autochtones, les seringueros, ouvriers agricoles venus du Nord-Est pour extraire le latex des hévéas, les ribeirinhos, qui vivent le long des rivières, et plus tard des communautés quilombolas, formées à l’origine par des esclaves qui fuyaient les plantations coloniales. Une « alliance affective » de communautés différentes, résultat d’affinités existentielles, qui au lieu des rivalités pour la propriété et l’échange, ont scellé des liens autour des usages de la forêt, d’un « corps-territoire » vivant au lieu d’une plateforme de ressources.

Cette expérience, qui le conduit à rédiger l’article de la Constitution brésilienne de 1988 pour la reconnaissance des droits des peuples indigènes, lui inspire l’idée de la Florestania, qu’on pourrait traduire maladroitement par « Citoyenneté de la forêt ». Une citoyenneté reconnue pour les peuples de la forêt, pour les marges et non plus seulement ceux des cités, devenues métropoles dévoreuses de la Terre. La Florestania repeuple les imaginaires et les ouvre à la forêt, chassée par la monoculture du « peuple-marchandise », selon les termes de son ami Davi Kopenawa, avec qui il a lutté contre les orpailleurs en territoire Yanomami.

Au lieu de brésilianiser les indigènes qui auraient été « découverts », Ailton Krenak propose ainsi d’indianiser les blancs venus occuper leurs territoires. C’est un renversement de perspective, une anthropologie inversée dirait Viveiros de Castro, qui a écrit la préface du Réveil des peuples de la Terre. Le temps est lui-même inversé dans un « futur ancestral », qui fait cohabiter des temporalités habitées, concrètes, enchevêtrées, au lieu du temps unidirectionnel, écrasant le passé pour se tourner vers un futur prévisible. Comment ces « spécialistes de la fin du monde », comme les appelle Viveiros de Castro, ont-ils survécu ? « Nous ne survivons pas à la fin du monde, c’est quelque chose du monde qui survit et nous survivons avec lui », écrit Krenak.

De ce travail historique et philosophique, traversé de cosmovisions plurielles et d’une poétique de la vie, je n’ai restitué ici que quelques fragments, qui disent à quel point ces livres sont une adresse importante au monde occidental et aux questions brûlantes qui nous traversent.

Geneviève Azam

► Le Réveil des peuples de la Terre & Futur ancestral, d’Ailton Krenak, Dehors, 2025

Film · Petit paysan · Hubert Charuel

Voir (ou revoir) Petit paysan, sorti en salles en 2017, dans une actualité agricole tonitruante, entre des débats législatifs qui confirment la domination du modèle productiviste et un salon de l’agriculture qui se fait le théâtre du lynchage de la moindre perspective de transition écologique, ce film poignant nous plonge dans un univers tout en demi-teintes et révèle la beauté, la dureté et les paradoxes du monde agricole.

Pierre Chavanges a repris la ferme laitière de ses parents. Une mère envahissante, un père discrètement affectueux, une sœur vétérinaire, un vieux voisin légèrement sénile, la ferme, le troupeau, le jeune éleveur trime au milieu de cette petite communauté de destins entremêlés, à la fois solidaire et étouffante.

Le réalisateur, lui-même fils d’agriculteurs, dépeint avec finesse une sociabilité rurale faite de journées de travail immenses, d’amitiés tissées de longue date qui tiennent à quelques fils tendus entre une matinée de chasse et une soirée au bowling, d’amours naissant dans l’espace contraint du restaurant du village et des attentes familiales.

Le soir, Pierre s’abîme dans les méandres d’internet où il traque informations et témoignages concernant la fièvre hémorragique dorsale, une maladie qui affecte les troupeaux bovins. Au nom du principe de précaution, les autorités sanitaires ont ordre d’abattre l’ensemble du troupeau si une contamination se déclare.

Après l’avoir aidée au vêlage, Pierre s’inquiète de la faiblesse de sa vache Topaze. Sa sœur vétérinaire le rassure, il s’agit d’une simple mammite, mais l’angoisse du jeune éleveur est telle qu’elle décide d’avertir les services vétérinaires départementaux, comme pour le punir de sa paranoïa. La nuit suivante, l’état de Topaze s’aggrave et le diagnostic redouté se confirme. Si la DDPP découvre l’animal malade, c’est tout son troupeau qui est condamné. Un terrible engrenage se met alors en place.

« Et si je le dis, il se passe quoi ? Moi je sais rien faire d’autre. J’ai jamais rien su faire d’autre. »

Sans la moindre insistance didactique, le film révèle la complexité de la condition paysanne :

Complexité des relations entre les éleveurs et leurs animaux, à la fois outils de production, partenaires de travail et êtres sensibles avec lesquels on partage sa vie. « Tu as tué une vache » lui dit sa sœur. « J’ai sauvé les vingt-cinq autres » répond-il. La douceur des gestes de Pierre, la tendresse de la caméra qui semble caresser le flanc des vaches disent avec sensibilité l’attachement de l’éleveur à ses godelles.

Complexité des relations entre différents modèles agricoles. Avec ses trente vaches, la ferme de Pierre relève de la paysannerie. Et pourtant, chaque vache est taguée, ses variables consignées dans un « petit carnet » contrôlé mensuellement par la coopérative, tout est compté, contrôlé, testé. La petite exploitation familiale se trouve encastrée dans des logiques productives et sanitaires qu’on pourrait croire réservées à l’agriculture industrielle.

Complexité, enfin, de nos relations à l’alimentation et à la santé, alors que nous avons créé les conditions matérielles de la catastrophe permanente. Les épizooties ne sont que la phase aiguë d’un rapport pathologique au monde animal, notre promptitude à les gérer par le massacre de milliers d’animaux sains dévoilant une forme particulièrement scandaleuse et spectaculaire d’un déni plus profond de la vie et du droit animal.

Les images sont saisissantes, la musique hypnotique, l’angoisse et la maladie circulent de l’éleveur à ses vaches, nous infiltrent. Le film avance et le piège se referme. On ne sait plus trop qui veut sauver quoi. Ses bêtes, son boulot, Bignou le petit veau orphelin qu’on lave dans la baignoire et qui dort sur le canapé, sa vie…

C’est un film beau et triste comme une impasse, qui ne donne pas de réponse mais nous invite à poser quelques bonnes questions.

Virginie Maris

► Petit paysan de Hubert Charuel, Domino Films, 2017

Récit · La ville d’après. Détroit, une enquête narrative · Raphaëlle Guidée

Voilà un livre fort utile qui aurait sans doute évité certaines impasses à une partie de la collapsologie. En prenant pour objet la ville de Détroit, Raphaëlle Guidée, spécialiste de littérature comparée, démontre l’incroyable violence des catastrophes lentes. Plutôt que le spéculatif catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy, l’autrice pratique un « catastrophisme empirique » : l’examen minutieux d’une « expérience historique de précarisation collective ».

La ville américaine est le berceau du fordisme. À la fin des années 1920, 100.000 ouvriers y travaillent ; en 1955, 2 millions d’habitant·es y vivent. En 2020, alors que la population américaine a doublé, la ville a perdu les deux tiers de ses habitants. Que s’est-il passé ?

Si le déclin de la ville commence lentement dès les années 1950, Détroit plonge avec la crise de 2008 et fait faillite en 2013. Maisons et immeubles sont abandonnés par milliers ; dans le sillage des habitant·es qui quittent la ville, on déménage même les morts des cimetières. À partir d’une grande variété de sources et d’angles d’analyse, l’autrice déplie toutes les étapes des différentes métamorphoses de la ville. Les inégalités sont immenses : les quartiers pauvres, très pollués et dont les services publics disparaissent, sont habités à 80% par des Noir·es, tandis que les riches banlieues alentours comptent moins de 2% d’Afro-américains.

Raphaëlle Guidée se tient à bonne distance critique des récits qui célèbrent naïvement le retour de la nature ou les utopies nées de la ruine, des discours catastrophistes et des thuriféraires d’un capitalisme toujours capable de renaître de ses cendres. Ces trois récits ont généralement en commun d’occulter les centaines de milliers d’habitant·es qui sont restés vivre à Détroit et leurs pratiques d’entraide, et de négliger le racisme environnemental et la ségrégation spatiale.

Une des villes les plus prospères du pays le plus riche du monde a effectivement connu un effondrement (ruine économique, défaillance des institutions politiques et des services publics, délabrement des infrastructures techniques). Pour autant, tout ne s’est pas effondré. Raphaëlle Guidée souligne l’ambivalence et les mille nuances de l’effondrement : des communautés se sont organisées pour faire face aux pénuries et des capitalistes opportunistes se sont enrichis. L’eau potable a manqué, mais des potagers ont permis d’accéder en partie à une auto-subsistance (sur des terres polluées).

Après d’autres, ce livre rappelle que le capitalisme échappe sans cesse aux verdicts que la grande colère des faits dresse pourtant contre lui. L’expérience de Détroit démontre que la survenue d’une catastrophe majeure du capitalisme n’altère pas la puissance du système qu’il l’a engendrée. Laissé à lui-même, l’effondrement exacerbe l’ensemble des maux et les concentrent sur les pauvres, spécialement les non-blancs. La suite du monde ne pourra être que le résultat d’une bifurcation provoquée activement par des individus reliés à des collectifs, veillant à stopper les acteurs et les logiques du désastre.

Quentin Hardy

► La ville d’après. Détroit, une enquête narrative de Raphaëlle Guidée, Flammarion, 2024

BD · Environnement toxique · Kate Beaton

Sans doute connaissez-vous cette BD, auquel cas vous avez peut-être dévoré ses 400 pages comme moi (et comme Barack Obama, qui en a fait l’un de ses livres préférés de l’année 2022). Kate Beaton, dessinatrice canadienne, y raconte comment, à 21 ans, elle a quitté son île de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse pour trouver un travail dans l’industrie des sables bitumineux de l’Alberta alors en pleine explosion. Objectif : solder son prêt étudiant.

En 2005, le pétrole de l’ouest aspire une partie des habitant·es de l’est, qui se ruent vers cet eldorado noir à des milliers de kilomètres, faute de travail à la mine, à la mer ou à l’usine. Kate est donc loin d’être la seule. Mais sur place, elle est esseulée. Welcome to Fort McMurray, ambiance raffinerie, bulldozer et froid polaire. Pour Kate, c’est le début d’une rude période de deux années entre camps, dépôts d’outils et bureaux administratifs. Elle mettra longtemps avant d’en faire le récit.

En entamant le livre, je me suis souvenue des reportages qui, voilà plus de quinze ans, révélaient les ravages de l’extraction de sable bitumineux, ce « pire des pétroles » contre lequel les écologistes étaient vent debout. Voilà, pensais-je, l’« environnement toxique » du titre. Perdu : c’est d’un autre environnement toxique qu’il s’agit. De genre humain. Et surtout masculin.

50 hommes pour 1 femme, c’est le ratio qui prévaut dans cette industrie hors du « monde normal », qui semble transformer la plupart des mecs en lourdauds ou en agresseurs. D’emblée, Kate est l’objet d’un harcèlement constant, auquel elle résiste tout en l’analysant — ce qui est fait avec gravité, dérision et humour tout au long du livre. Que faire avec ces hommes ? Est-ce vraiment le site qui les rend ainsi ? Qu’en est-il du « monde normal » ? « J’essaie de me rappeler qu’il y a beaucoup d’hommes qui ne m’embêtent jamais », dit régulièrement la jeune Kate, réduite à relativiser.

Mais l’environnement naturel est bien là, lui aussi, qui apparaît au fil des pages à travers un renard à 3 pattes, des bisons ou cette plante de bureau qu’il est presque incongru de maintenir en vie « pendant qu’on tue tout le reste dehors ». Jusqu’à ces centaines de canards migrateurs morts de s’être posés dans un bassin de résidus puissamment toxique, et qui donnent son titre original à la BD — Ducks. La compagnie pétrolière avait oublié d’actionner les canons effaroucheurs.

Plus discret dans la BD, et pourtant central dans la réalité, ainsi qu’on le comprend dans la postface de l’ouvrage : le sort des communautés des Premières nations. Les industries pétrolières se sont non seulement installées sur leurs terres mais elles les cernent de leurs pollutions, les tuant lentement. Kate Beaton ne fait pas semblant d’avoir vu et su : bien que diplômée en anthropologie, ce n’est qu’en 2008 qu’elle découvre le témoignage poignant d’une membre de la communauté Cree. La même année, aux États-Unis, naissait le slogan Drill, baby, drill!… qu’on aurait préféré pouvoir oublier.

Emilie Letouzey

► Environnement toxique de Kate Beaton, Casterman, 2023

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique est apparu en premier sur Terrestres.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview