05.02.2026 à 16:34

Géopolitique des JO d’hiver : sous la glace des sports de glisse, le feu des confrontations internationales

Texte intégral (2396 mots)

Onéreux, contraints par le réchauffement climatique, survalorisant les pays riches du Nord : au moment où l’Italie de Giorgia Meloni ouvre les JO d’hiver 2026, dans un contexte marqué notamment par les contestations de la présence d’agents de l’ICE (la fameuse police de l’immigration des États-Unis) et par la polémique désormais récurrente sur l’absence des sélections nationales russe et biélorusse, le grand événement hivernal quadriannuel est confronté à de nombreuses crises internationales…

Les XXVe Jeux olympiques (JO) d’hiver seront bien plus que sportifs !

Comme les autres grandes compétitions sportives internationales fortement médiatisées, à l’instar de la récente Coupe d’Afrique des nations de football au Maroc ou de la Coupe du monde de l’été prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ils seront géopolitiques, malgré leur neutralité politique officielle.

De même que les éditions précédentes des JO estivaux comme hivernaux, les XXVᵉ Jeux olympiques d’hiver mettront aux prises les stratégies de soft power des États-Unis (232 athlètes en Italie), de la Chine (125 athlètes) et de leurs rivaux (120 athlètes japonais et 71 de Corée du Sud). Comme pour les JO d’été, le palmarès des médailles sera considéré comme un attribut de puissance.

Organisés par la ville de Milan et la station de montagne de Cortina d’Ampezzo du 6 au 22 février 2026, ils constituent déjà un enjeu international, comme en attestent les nombreuses polémiques qu’ils ont déjà générées : le déploiement en Italie du service états-unien de lutte contre l’immigration, Immigration and Customs Enforcement (ICE), fait débat en Europe, car il est autorisé par un gouvernement Meloni proche de la présidence Trump ; les « éléphants blancs » – ces infrastructures sportives édifiées spécialement pour l’événement et qui risquent de ne plus être utilisées une fois les JO passés –, coûteux financièrement et écologiquement, défraient une nouvelle fois la chronique et irritent les opinions européennes, soucieuses de protection de l’environnement ; en outre, l’apparition dans l’affaire Epstein du nom de Casey Wasserman, président du Comité d’organisation des prochains JO d’été, qui se tiendront à Los Angeles en 2028, suscite le trouble ; classiquement, l’exclusion de la compétition des comités olympiques russe et biélorusse est au centre de l’attention, ainsi que la participation d’un contingent de neuf Israéliens, qui a déjà donné lieu à diverses actions de protestation ; enfin, les autorités italiennes sont vigilantes dans le cyberespace pour éviter intrusions, disruptions et sabotages. Autrement dit, des risques hybrides pèsent sur la très théorique trêve olympique.

Aussi importantes soient-elles, ces polémiques ne donnent pas la mesure des enjeux géopolitiques structurels propres aux Jeux olympiques d’hiver. Ceux-ci sont aujourd’hui confrontés à plusieurs défis mondiaux proprement politiques. Certains sont communs avec les JO d’été et les grandes Coupes du monde (bonne gouvernance, empreinte environnementale, exploitation commerciale, etc.). D’autres leur sont spécifiques : sous le blanc des pistes de ski et de patinage, le feu de la géopolitique contemporaine couve.

Une compétition condamnée à court terme par le réchauffement climatique et les transformations sociétales ?

La viabilité des Jeux olympiques d’hiver est aujourd’hui remise en cause non seulement par les militants écologistes, mais aussi par les citoyens et les édiles des villes potentiellement candidates à l’organisation de ces compétitions.

Non seulement les domaines skiables traditionnels s’amenuisent en Europe, terre de naissance des sports d’hiver, mais en outre, le Comité international olympique (CIO) a parfois bien du mal à recueillir suffisamment de candidatures pour accueillir la compétition en raison de son empreinte environnementale, de son coût financier et de son impact sociétal.

Comme les hôtes de ces événements sont des villes et non des États, la dimension locale est essentielle. Et le prestige des JO d’hiver éclipse de moins en moins leurs coûts environnementaux. En conséquence, les villes candidates sont désormais souvent de très grandes cités éloignées des montagnes : Sotchi en 2014, Pékin en 2022. Comme si les JO d’hiver pouvaient d’affranchir du climat et de la géographie !

Rareté de la neige, inquiétudes écologiques, réticences citoyennes et municipales, etc. : tout concourt à rendre obsolètes les Jeux d’hiver. Ils apparaissent comme une débauche financière et écologique très « XXᵉ siècle » et très « Trente Glorieuses ».

Toute la difficulté, pour les JO d’hiver, est de ne pas devenir les otages des débats internationaux entre climatosceptiques et climato-anxieux. Et, inversement, de trouver ce qui, dans l’esprit olympique d’hiver, est adapté aux aspirations des populations locales, de la Gen Z et du grand public en général : respect de la nature, pratique sportive de plein air, valorisation du local… À défaut, ils fondront comme neige au soleil. Les villes organisatrices sauront-elles dépasser le simple greenwashing ou plus exactement le snow-washing ?

Les JO d’hiver, un monde sans le Sud et sans la Russie (depuis 2018) ?

Le deuxième défi international des JO d’hiver est leur représentativité internationale, qui est contestée.

Créés à Chamonix en 1924, soit plus de vingt ans après les JO d’été, ils ont longtemps été une vitrine pour les sélections européennes, concurrencées par d’autres pays de l’hémisphère Nord – États-Unis, Russie et Canada, puis Japon et enfin Chine et Corée. Pour le géopoliticien, ils conservent une tonalité très « guerre froide », notamment marquée par les affrontements entre sélections états-uniennes, canadiennes et soviétiques sur la patinoire de hockey sur glace.

Malgré la première participation d’athlètes du Bénin, des Émirats arabes unis et de Guinée-Bissau aux JO 2026, les sportifs du Sud global sont largement sous-représentés. En outre, plusieurs athlètes en provenance du Nord sont sélectionnés par des pays du Sud.

Les JO d’hiver semblent difficilement pouvoir remplir la mission olympique de contribuer au dialogue sportif mondial quand une bonne partie de l’humanité n’y est pas représentée. La mission revendiquée par le CIO de « promouvoir la paix (§ 4 des missions du CIO selon la Charte olympique) est aujourd’hui précaire tant les délégations du Sud sont réduites au symbole.

À cette division géographique et climatique s’ajoute, depuis plusieurs éditions, une fracture économique : les sports d’hiver sont onéreux, pour les pratiquants amateurs comme pour ceux de haut niveau. L’esprit olympique est, là aussi, écorné, car il est particulièrement difficile de faire des JO d’hiver un instrument du « sport pour tous » (§ 13 des missions du CIO selon la Charte olympique).

La représentativité internationale de l’événement est devenue encore plus contestée depuis l’exclusion du comité olympique russe pour les trois dernières éditions des JO d’hiver et du comité olympique biélorusse depuis deux éditions. Les scandales de dopage, la répression de l’opposition interne puis l’invasion de l’Ukraine ont conduit le CIO à n’admettre que des participations individuelles de ressortissants russes et biélorusses. Cela crée pour les anciennes Républiques socialistes soviétiques (RSS) en tension avec Moscou et Minsk une fenêtre d’opportunité. En Italie, les sélections nationales de l’Estonie (32 athlètes), de la Lettonie (67 athlètes), de la Lituanie (17 athlètes) et de l’Ukraine (46 athlètes) seront particulièrement visibles et donc valorisées.

À lire aussi : Géopolitique du sport : l’affrontement entre la Russie et l’Ukraine

Toute la difficulté, pour les JO d’hiver, est de cesser d’être un « événement pour pays riches » et « une compétition pour pays de l’hémisphère Nord ». L’intégration réussie du Japon et de la Corée du Sud (qui organisèrent l’événement respectivement en 1972 puis en 1998 et en 2018) est un gage d’ouverture et d’attractivité. Toutefois, loin de réunir le monde, pour le moment, les JO d’hiver soulignent sa division entre Nord et Sud ainsi qu’entre riches et pauvres.

Ce clivage s’est manifesté dans les audiences des derniers JO : alors que les JO d’été de Paris 2024 ont rassemblé au total près de 5 milliards de téléspectateurs, les JO d’hiver de Pékin 2022 n’ont, eux, attiré que 2,2 milliards de téléspectateurs, soit moins de la moitié.

Là encore, les villes organisatrices sont placées devant un défi planétaire : celui consistant à organiser des JO d’hiver réellement inclusifs.

Une vitrine pour les « puissances moyennes » ?

Le repositionnement international des JO d’hiver pourrait peut-être venir de la « sur-visibilité » dont y disposent des « puissances moyennes » pour reprendre l’expression traditionnelle de la géopolitique française, remise à l’honneur par le premier ministre canadien à Davos il y a peu. En effet, les superpuissances des JO d’hiver ne sont pas seulement les superpuissances économiques et militaires mondiales.

Les États-Unis et la Chine ont un palmarès impressionnant avec la 3ᵉ et la 4ᵉ place au classement des médailles pour les JO d’hiver de Pékin 2022. Quant à la Russie, elle obtenait à chaque édition, comme l’URSS avant elle, un solide socle de médailles avant son exclusion du CIO. Mais, aux JO d’hiver, les pays dominants sont les pays « petits » ou moyens » : Norvège (1ère au classement des médailles sur l’intégralité des JO d’hiver), Canada (2ᵉ délégation en 2026), Allemagne (2ᵉ au classement des médailles pour les JO 2022), France, Italie, Suisse, etc.

Au contraire, les palmarès des JO d’été reflètent fidèlement la hiérarchie économique et militaire mondiale. Aux JO d’hiver, les « petits » pays peuvent plus aisément déployer une stratégie d’influence. Les grandes délégations de puissances moyennes seront celles de l’Italie (196 athlètes), de l’Allemagne (185 athlètes), de la France (160 athlètes), de la Suède (110 athlètes), de la Finlande (103 athlètes) et de la Norvège (80 athlètes).

À défaut de pouvoir devenir universels, les JO d’hiver pourraient-ils devenir une enceinte où les « puissances moyennes », de moins en moins alignées sur les États-Unis, la Chine et la Russie, se montreraient et se valoriseraient ?

De 2026 à 2034 : réeuropéaniser les JO d’hiver ?

Pour répondre à ces défis mondiaux, les villes organisatrices d’Italie (pour l’édition 2026) et de France (pour l’édition 2030) ont commencé à infléchir les modalités d’organisation des JO. Elles ont essayé de se démarquer du gigantisme de l’édition 2022 organisée par Pékin en ventilant les compétitions entre plusieurs sites (sept pour l’édition 2026). Elles ont également intégré des sports moins consommateurs d’infrastructures comme le ski-alpinisme qui ne nécessite pas de remontées mécaniques. Et elles ont ouvert la compétition à des représentants (symboliques) du sud.

À long terme, ces deux éditions européennes des JO d’hiver réussiront-elles à infléchir la dynamique écologique, économique et politique de cette compétition ? Ou bien les JO d’hiver 2034, qui auront lieu dans l’Utah, reprendront-ils la trajectoire antérieure ? Au CIO comme dans le monde, les Européens réussiront-ils à endosser et promouvoir leur rôle d’avocats du développement durable ? Rappelons qu’en France, les Jeux d’hiver de Grenoble en 1968 et, encore plus, ceux d’Albertville en 1992 s’étaient distingués par ce qu’ils ont laissé en matière d’infrastructures de transport, permettant le désenclavement des Alpes…

Cyrille Bret ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

05.02.2026 à 16:33

Comment la corruption s’est installée en Espagne

Texte intégral (1474 mots)

Le socialiste Pedro Sanchez est arrivé au pouvoir en 2018 dans la foulée d’un scandale de corruption qui avait mis à mal le gouvernement de droite en place jusque-là. Mais au cours des années suivantes, des affaires tout aussi graves ont éclaboussé son entourage le plus proche. Les théories de la criminologie permettent de mieux comprendre le phénomène par lequel la corruption se propage au sein d’une société et, particulièrement, de ses élites politiques.

Depuis plusieurs mois, une gigantesque affaire de corruption secoue l’Espagne au plus haut niveau de l’État. Le premier touché par ce scandale est le premier ministre Pedro Sanchez, élu justement à l’origine pour lutter contre la fraude.

Pour un moraliste, le spectacle ibérique a toutes les apparences d’un vaste roman d’hypocrisie, si minutieusement façonné, si délicatement brodé, qu’on pourrait croire qu’il répond à quelque obscure vocation artistique et vicieuse de l’âme humaine. Mais l’œil du chercheur en criminologie y voit matière à illustrer de nombreuses théories.

La pandémie de Covid-19, contexte favorable à la corruption

Les affaires criminelles trouvent souvent leur origine dans un contexte propice.

Pedro Sanchez fut porté au pouvoir en 2018, à 46 ans, sur les décombres du scandale Gürtel qui avait causé la chute du gouvernement du Parti populaire (PP, droite) conduit par Mariano Rajoy.

Sanchez était alors, aux yeux d’un peuple désolé, semblable à un jeune héros de roman, sauveur d’une Espagne lasse des scandales, baigné d’une lumière moderne, incarnant la promesse d’une transparence immaculée et joyeuse. Il entérina son statut en remportant les élections législatives anticipées d’avril puis de novembre 2019, avant de perdre de peu celles de 2023, demeurant toutefois au pouvoir grâce à des alliances politiques. Quelques années plus tard, le voici prisonnier des mêmes ombres qu’il avait autrefois prétendu combattre.

Le drame de la pandémie de Covid-19 fut un terreau fertile à l’expansion de la corruption. La pandémie, avec son cortège d’angoisse, d’incertitudes et de décisions précipitées, fit exploser les systèmes de contrôle, dernier rempart face à la tentation humaine. Sous le prétexte de l’urgence absolue, les règles furent oubliées, les appels d’offres suspendus, les vérifications enterrées. Un contexte délétère qui fut propice à la montée en puissance du parti d’extrême droite Vox.

Dans cette atmosphère de fin du monde, un homme providentiel, Koldo Garcia, conseiller du ministre des transports de 2018 à 2021, apparut avec l’aura de l’homme de confiance du pouvoir. Grâce aussi à la proximité qui le liait au ministre des transports, José Luis Abalos, fidèle allié de Pedro Sanchez, Koldo Garcia put naviguer sans résistance dans les couloirs de l’administration espagnole apeurée, s’appropriant commandes et contrats, ses relations lui valant brevet de compétences. Les millions se déversaient pour des masques pas toujours fournis, tandis que de multiples commissions secrètes venaient rémunérer les intermédiaires sans scrupules comme Koldo Garcia.

La corruption étendit ensuite ses ramifications jusque dans le cercle le plus intime du premier ministre. Ainsi, Begoña Gomez, l’épouse du chef du gouvernement, s’est trouvée impliquée à son tour dans les ondoiements opaques de l’attribution de certains contrats publics. Un autre scandale concerna le frère du premier ministre David Sanchez, qui a bénéficié d’un poste public, exempt de toute activité réelle, mais chèrement rémunéré.

Les théories du crime, ou la science au chevet de l’âme humaine

Les criminologues, tels des botanistes examinant les évolutions d’une plante vénéneuse, peuvent décortiquer cette affaire selon trois approches.

D’une part, la théorie des activités routinières, développée en 1979 par Cohen et Felson, montre comment la pandémie – en abolissant la vigilance – a facilité l’émergence d’un pacte de corruption grâce à trois composantes : l’existence d’un « agresseur » motivé et d’une cible vulnérable, et l’absence du gardien capable de protéger cette cible. Effectivement, c’est bien un manque de surveillance qui a permis à ces affaires de corruption de prospérer.

D’autre part, la théorie de l’association différentielle, élaborée à partir de 1939 par Sutherland, explique la façon dont, dans certains cercles du parti au pouvoir, la corruption s’est transmise comme une routine mondaine : on y apprenait à considérer la déviance non comme un crime, mais comme une technique administrative souple, semblable à ces « accommodements » subtils auxquels s’adonnent des privilégiés pour sauver les apparences tout en gardant leurs privilèges.

Enfin, la théorie de la neutralisation de Sykes et Matza (1957) révèle ce talent qu’ont les responsables politiques pour justifier la gravité de leurs actes. Les justifications étaient multiples pour annihiler le moindre sentiment de culpabilité : comme dans d’autres cas similaires, les coupables évoquèrent l’urgence, minimisèrent l’ampleur des irrégularités commises ou soulignèrent le respect impérieux des règles de loyauté à l’égard d’un cercle d’amis… malheureusement corrompus.

La façade éthique, ou l’art de sauver les apparences

Lorsque l’affaire de corruption éclata, doublée par un scandale à caractère sexuel, le parti du premier ministre fit montre d’une célérité étrange : il s’est empressé d’exclure de ses rangs des personnalités de premier plan comme José Luis Ábalos et Santos Cerdán, dénoncer et condamner verbalement l’horreur de la corruption.

Mais ces gestes semblaient davantage destinés à produire une impression de vertu qu’à restaurer une réelle moralité. Ce que l’on vit n’était pas un sursaut de conscience, mais l’instauration d’une façade éthique : un vernis discret, apposé pour masquer la pourriture, comme ces touches de peinture que l’on ajoute à un meuble délabré pour qu’il paraisse sous un jour présentable.

L’histoire de Pedro Sanchez et de son cercle intime est moins celle d’une chute spectaculaire que celle, plus triste et plus banale, d’une lente transformation – celle par laquelle le pouvoir, insensiblement, se mue en privilège, et la vertu proclamée pour le faire élire se transforme en opportunité déréglée. Le peuple espagnol, témoin de ce spectacle répétitif, se retrouve à un point de désolation totale, observant avec tristesse et lassitude pessimiste la répétition infinie des mêmes erreurs humaines. Tandis que la vertu se débat dans la boue que l’on avait promis d’assécher, l’Espagne contemple son hiver moral – un hiver qui semble ne devoir finir qu’au prix d’une lucidité douloureuse.

Bertrand Venard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

04.02.2026 à 16:13

Protéger les biens culturels face aux pillages et aux trafics : ce que révèle l’exemple de la Chine

Texte intégral (2094 mots)

Civilisation millénaire à la richesse culturelle exceptionnelle, la Chine a produit d’innombrables œuvres d’art de grande valeur. Une bonne partie de ce patrimoine a été, au cours des siècles, vendue illégalement ou tout simplement pillée. Ce phénomène se poursuit à ce jour, malgré les efforts des autorités chinoises et de la communauté internationale.

« Si un objet est détruit, c’est un objet de moins. Si un État est anéanti, il peut se relever. Mais la perte de la culture est irrémédiable. »

Ce message, publié en 1933 par l’autorité centrale du Kuomintang (qui est à la tête de la République de Chine de 1928 à 1949), rappelle que, dans les périodes de crise, protéger le patrimoine ne se limite pas à la conservation matérielle : il s’agit aussi de préserver la mémoire d’une civilisation et la continuité de son histoire. À cette date, le Kuomintang prit une décision forte, qui ne fit d’ailleurs pas l’unanimité : déplacer les collections du Musée du Palais, créé en 1925 et installé dans la Cité interdite à Pékin, plus au sud, à Shanghai, afin de les protéger de l’invasion japonaise.

L’historienne Tsai-Yun Chan a qualifié, dans un article, cet épisode de « longue marche » des collections impériales constituées par 51 empereurs pendant près de neuf siècles. Cette « longue marche » souligne la fragilité du patrimoine en temps de guerre et sa vulnérabilité face aux convoitises.

Aujourd’hui, nous pouvons admirer, dans les vitrines des musées occidentaux ou dans les catalogues de ventes, des bronzes rituels, des sculptures funéraires, ou encore des vases impériaux. Ces objets chinois suscitent un intérêt à la fois scientifique, esthétique et marchand. Pourtant, derrière ces œuvres peuvent se dissimuler des trajectoires complexes, marquées par des conflits, des pillages et des circulations contraintes dans des contextes d’instabilité politique.

Depuis le XIXe siècle, une part du patrimoine chinois a quitté son territoire d’origine, alimentant collections privées et institutions publiques à travers le monde. Cette dispersion, antérieure à l’émergence du droit international du patrimoine, complique aujourd’hui les débats sur la légitimité des détentions et les politiques de protection des biens culturels.

L’exemple chinois apparaît ainsi comme un paradigme : il éclaire non seulement les enjeux du trafic illicite et les limites des mécanismes juridiques et diplomatiques, mais révèle aussi la valeur symbolique et émotionnelle que revêt le patrimoine pour une nation.

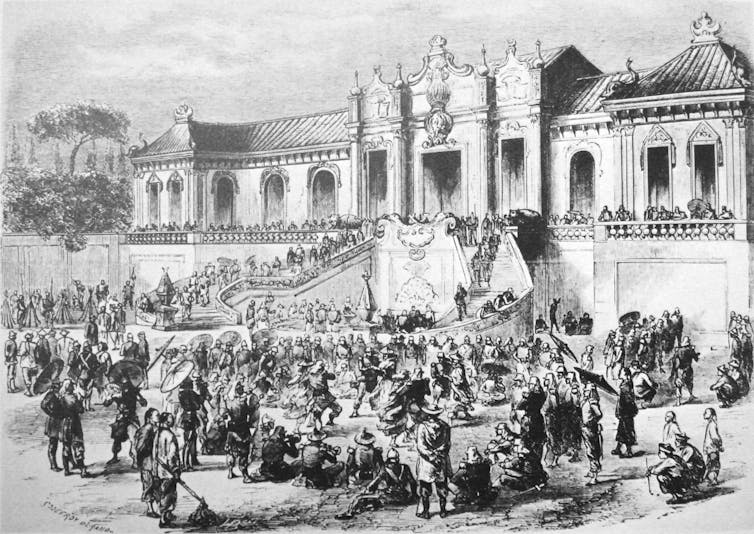

Quand des trésors chinois ont quitté la Chine : la circulation des biens culturels avant le droit international

La présence aujourd’hui d’œuvres d’art chinoises dans les collections occidentales s’explique par une histoire longue, parfois marquée par des épisodes de violence. Vient à l’esprit l’événement emblématique du sac du Palais d’Été en 1860, pendant la deuxième guerre de l’opium : des milliers d’objets impériaux furent alors pillés par les troupes britanniques et françaises puis dispersés, intégrant collections privées et musées, tel le « musée chinois » de l’impératrice Eugénie au château de Fontainebleau.

Au début du XXe siècle, cette dynamique s’amplifie dans un contexte d’instabilité politique chronique en Chine. Missions archéologiques, explorations scientifiques, fouilles plus ou moins contrôlées et achats sur place contribuent à la sortie massive d’objets.

Dès 1910, au retour d’une de ses missions, le sinologue français Paul Pelliot fait don de plusieurs objets chinois anciens au musée du Louvre. Dans les années 1920 et 1930, de nombreux artefacts arrivent en Occident, contribuant à la constitution des grandes collections d’art chinois ancien. Par exemple, l’archéologue et conservateur américain Carl Withing Bishop dirige deux expéditions en Chine, une première entre 1923 et 1927 puis une deuxième entre 1929 et 1934. Au cours de ces deux expéditions, il achète de nombreux objets qui vont enrichir les collections de la Freer Gallery à Washington.

Ces circulations ne relèvent pas toujours du pillage au sens strict, mais elles s’opèrent néanmoins dans un cadre juridique quasi inexistant, bien avant l’adoption des grandes conventions internationales de protection du patrimoine. Ce vide juridique historique pèse aujourd’hui sur les débats concernant la provenance et la protection des œuvres.

Un trafic illicite toujours actif

Le trafic d’antiquités chinoises demeure une réalité contemporaine, alimentée par la demande du marché international et par la vulnérabilité persistante de nombreux sites archéologiques. En Chine, malgré un cadre législatif national renforcé, les fouilles clandestines et les pillages continuent d’affecter des zones rurales et des sites difficilement surveillés. Selon l’Unesco, 1,6 million d’objets chinois seraient aujourd’hui dispersés à travers le monde.

Le Conseil international des musées (ICOM) créé en 1946, qui a pour but de promouvoir et de protéger le patrimoine culturel et naturel, a ainsi établi en 2010 une « liste rouge » des biens culturels de la Chine susceptibles de faire l’objet de transactions illicites sur le marché international des antiquités. Cette liste vise à aider musées, marchands, collectionneurs, officiers des douanes et de police, à identifier les objets potentiellement pillés et exportés illégalement de Chine.

Le cas chinois illustre donc les limites des dispositifs actuels de contrôle face à un trafic mondialisé et structuré.

Les limites du droit international du patrimoine

La lutte contre le trafic illicite et les demandes de restitution reposent aujourd’hui en grande partie sur le droit international du patrimoine, dont la pierre angulaire est la convention de l’Unesco de 1970. Celle-ci vise à prévenir l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Toutefois, ce cadre juridique présente une limite majeure : son principe de non-rétroactivité. Les œuvres sorties de leur pays d’origine avant l’entrée en vigueur de la convention ne peuvent, en règle générale, être revendiquées sur cette base.

La Convention Unidroit de 1995 renforce ce dispositif en harmonisant les règles de droit privé relatives au commerce international de l’art. Elle permet notamment un traitement uniforme des demandes de restitution devant les juridictions nationales des États signataires.

La Chine a ratifié ces deux textes internationaux, ce qui s’explique sans doute par la recrudescence du trafic illicite des biens culturels sur le territoire chinois dans les années 1990. Il y a eu d’ailleurs une volonté politique de s’inspirer de ces instruments juridiques internationaux en ce qui concerne la législation chinoise sur la protection du patrimoine culturel.

Repenser la protection du patrimoine : les enseignements du cas chinois

Le cas chinois met en lumière les tensions qui traversent aujourd’hui la lutte contre le trafic illicite des œuvres d’art et les politiques de protection du patrimoine. Il révèle l’écart entre des cadres juridiques conçus pour répondre aux trafics contemporains et des collections constituées dans des contextes historiques marqués par la guerre, la domination et l’inégalité des rapports de force. Cette dissociation entre légalité et légitimité constitue l’un des principaux défis pour les acteurs du patrimoine.

Face à ces limites, la recherche de provenance, la coopération internationale et le dialogue entre historiens, archéologues, juristes et spécialistes des relations internationales apparaissent comme des leviers essentiels. Ensemble, ils permettent de mieux documenter les trajectoires des objets et de replacer la circulation de ceux-ci dans des contextes historiques, politiques et culturels plus larges.

Au-delà de ces outils traditionnels, la Chine adopte des pratiques visant à garantir une justice pour les sociétés d’origine des biens culturels, en s’impliquant dans la résolution internationale de conflits relatifs aux objets, en négociant le rapatriement de pièces dispersées comme les deux volumes du manuscrit de soie de Zidanku conservés au musée national des Arts asiatiques de Washington et restitués à la Chine en mai 2025, et en concluant des accords bilatéraux avec plus de vingt pays pour renforcer la lutte contre le pillage et l’exportation illégale d’objets culturels. Ces démarches, qui ne relèvent pas toutes du cadre juridique des restitutions internationales, s’inscrivent dans une dynamique plus large : la Chine formule des revendications explicites concernant certains biens culturels, les enjeux patrimoniaux participant d’une affirmation accrue de sa place sur la scène internationale.

Ces évolutions montrent que la protection du patrimoine ne relève plus seulement de la conservation matérielle ou du respect des cadres juridiques, mais implique une approche globale capable d’articuler histoire, droit, circulation des œuvres et enjeux contemporains du marché de l’art.

Elsa Valle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview