11.02.2026 à 16:19

Catatumbo’s ‘Care-Land’: how local initiatives sustain humanitarian relief amid escalating violence in Colombia’s borderland with Venezuela

Texte intégral (1463 mots)

Drones hover low over coca fields in Catatumbo, a remote region in northeastern Colombia along the border with Venezuela, tracing invisible lines of control across the land. They are joined by rumours circulating on social media, naming alleged collaborators, announcing new allegiances, warning of imminent violence. Together, drones and rumours kill arbitrarily: they determine who can move, who must flee, and who disappears. This is the texture of war in Catatumbo today.

The fragile border region has experienced a sharp escalation of armed conflict since early 2025, as multiple illegal armed groups, including the ELN, dissident factions of the FARC, and elements linked to the Clan del Golfo, vie for control of territory long marked by weak state presence and lucrative illicit economies. Civilians have been displaced, confined, and threatened with violence, including forced recruitment and targeted attacks. Local communities report that armed actors’ actions have disrupted food production, limited mobility, and hindered access to basic services, while official humanitarian relief remains scarce. These conditions have left communities to rely on their own initiatives and networks for survival Norwegian Refugee Council (NRC).

Last year’s humanitarian emergency briefly pushed Catatumbo into the national spotlight. Slogans such as ‘Al Catatumbo Nada lo Tumba’ (nothing can strike down Catatumbo) were painted on walls across Colombia in a loud and clear show of solidarity. The government declared a ‘conmocion interior’ state of emergency allowing for exceptional humanitarian measures. By April 2025 it had ended, but the violence had not. On January 3 2026, the collapse of the Maduro regime in neighbouring Venezuela acted as a further trigger for unrest.

According to estimates by OCHA and the Norwegian Refugee Council, more than 100,000 people have been displaced from Catatumbo since January 2025. As armed actors continue to fight for territorial control, and exceptional humanitarian relief is shrinking, the responsibility for survival falls back onto those who live on and from the land itself.

Catatumbo’s ‘care-land’ history

Humanitarian relief is not delivered to Catatumbo; it is improvised from within the land. Here we trace the terrain of survival that shows how humanitarian care operates when merged into a land, fractured by violence and sustained through its connections.

In Catatumbo, care and land are inseparable. Access to food, health, protection, and dignity depends on the ability to inhabit, move through, and claim territory under conditions of violence. For the local Peasant Farmer Association Ascamcat, the guiding principle remains: “Life, dignity, land tenure, and permanence in the territory”.

Returning to care-land

Catatumbo sits at the crossroads of multiple crises. It is one of the world’s most productive coca-growing regions, a strategic corridor along the Venezuelan border, and a territory where state presence has long been fragile. It experienced egregious violence during the ongoing Colombian armed conflict, including mass executions and furnaces built to dispose of bodies. Left largely to its own devices, local institutions have long relied on a patchwork of humanitarian programmes, community organisations, and civil society platforms to fill persistent gaps.

As a result, responsibility for care and humanitarian relief has been returned to the land itself. Homegrown initiatives such as the Zona de Reserva Campesina- legally recognised rural reserve zones created under Colombian law to support small‑scale farming and campesino territoriality; and the Pacto Catatumbo have played a central role: stabilising rural livelihoods, formalising land rights, and anchoring development plans in community priorities. Human rights defenders and regional civil society organisations including Ascamcat, describe these arrangements as uneven and incomplete, yet indispensable; systems that made life bearable without ever delivering security or peace. In crises, these initiatives are the only option that enables humanitarian care to work at all. The fragile ‘care-land’ they sustain is now under acute strain. As fighting intensifies, it is at breaking point.

Fracturing care-land

In Catatumbo, armed clashes between the National Liberation Army (ELN) and dissident factions of the former FARC have escalated. Criminal groups, from the region-wide Tren de Aragua to local youth gangs, further fuel the violence. Drones and social media intensify these dynamics. In Catatumbo, bomb’s fall from the sky and mines are placed in the ground. The fractures ripple through care systems.

Access to medical and humanitarian supplies is increasingly blocked. Ambulances cannot reach remote areas, roads are mined, and infrastructure like schools, clinics, administrative offices is neglected or destroyed. Local contacts or staff from regional humanitarian networks report that billions of Colombian pesos are spent on arms while essential services languish. These blockages are embedded in the region’s topography, shaping who can survive.

Care networks are breaking down. Local, legally-recognised community organisations such as the Juntas de Acción Comunal (JAC) are disintegrating. Social leaders are fleeing or disappearing, and with them the work they sustained. Families abandon their homes with little more than the hope that aid awaits in shelters and registration centres in towns near the border with Venezuela such as El Tarra, Tibú, Ocaña, or the departmental capital, Cúcuta. Some remain to protect land, crops, or elderly relatives. The fractures run deep.

Connecting care-land

Yet continuity of care is patched together across Catatumbo. Families, neighbours, and local organisations improvise systems of mutual support that extend beyond village boundaries and displacement routes. Community leaders coordinate relief, share information, and maintain connections between rural areas and shelters in nearby cities. Care here is fragile and constantly renegotiated, yet it persists.

The Mesa Humanitaria, established in 2018, illustrates how such care is coordinated under these conditions. As a recognised governance platform in Colombia, it brings together Indigenous resguardos, women’s organisations, municipal authorities, and international observers to negotiate access to humanitarian aid, document violations, and coordinate relief in areas otherwise cut off. Through the Mesa, strategies emerge to distribute food and medicine, verify incidents of displacement or violence, and advocate for basic rights.

While formal, the Mesa depends on informal practices and social ties: neighbours checking on one another; connections between those who have fled and those who stayed; the sharing of scarce resources; exchanges of information about risks and safe passage; pooling medical supplies; or collectively monitoring landmines. These connections hold care-land together across fractures, weaving humanitarian action into the terrain itself. Any engagement in Catatumbo must work with these connections rather than around them.

Care-land at stake

Today, this care-land is under direct threat. Armed groups, shifting geopolitics along the Colombian border with Venezuela, where conflict dynamics between armed groups extend across the frontier, the shadow of US interventions, and a diminishing humanitarian presence erode the fragile conditions under which care can be sustained. What remains is not continuity secured by institutions, but care unevenly patched together across fractured territory. Humanitarian relief in Catatumbo is neither stable nor assured. It is living on the brink of violence and abandonment. Hanging on, as one human rights activist puts it, by little more than half a hope.

Silke Oldenburg a reçu des financements du Fonds National Suisse (FNS) de la recherche scientifique et fait partie du projet de recherche « The Future(s) of Humanitarian Design ».

Anna Leander a reçu des financements du Fond National Suisse pour le project 'The Future of Humanitarian Design' (CRSII5_213546)

Nora Doukkali a reçu des financements du Fonds National Suisse (FNS) de la recherche scientifique et fait partie du projet de recherche « The Future(s) of Humanitarian Design ».

10.02.2026 à 16:50

« Si j’avais su » : la phrase qui absout les élites dans l’affaire Epstein ?

Texte intégral (2250 mots)

La plupart des personnalités citées dans les archives Epstein qui viennent d’être révélées affirment que si elles avaient été au courant de ses crimes, elles n’auraient en aucun cas entretenu la moindre forme de contact avec le milliardaire, qui avait été condamné en 2008 pour trafic de prostituées mineures. Ce procédé rhétorique est toutefois loin de suffire à répondre à toutes les interrogations que suscite la pérennité de leurs relations avec un homme dont le passé judiciaire était, en réalité, de notoriété publique. Au contraire, ce type de défense est de nature à alimenter, auprès des simples citoyens, l’idée que les élites estiment appartenir à une caste à part.

Depuis la divulgation progressive de près de trois millions de documents judiciaires, de dépositions sous serment et de pièces issues de procédures civiles et pénales liées à Jeffrey Epstein, une réponse revient avec une régularité presque mécanique chez les personnalités citées ou associées à son réseau : « Je ne savais pas. Si j’avais su, je ne l’aurais jamais fréquenté. »

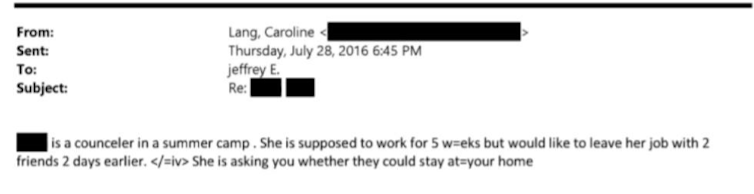

Cette formule, reprise par des responsables politiques, des membres de familles royales, des figures centrales du monde économique, s’est imposée comme la ligne de défense dominante du scandale. Caroline Lang tout comme la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, qui affirme que ses échanges avec le financier relevaient d’« une erreur de jugement », ont récemment mobilisé cet argument, affirmant avoir ignoré la réalité des crimes d’Epstein au moment de leurs interactions avec lui.

À première vue, ces déclarations semblent relever d’une posture morale minimale. Elles permettent de condamner les faits sans ambiguïté et d’ériger une frontière claire entre le criminel et ceux qui l’ont côtoyé. Pourtant, replacée dans son contexte historique, judiciaire et médiatique, cette ignorance revendiquée pose un problème de crédibilité majeur. Elle interroge moins la sincérité individuelle que le fonctionnement collectif des élites face à une information abondante, accessible et durablement documentée.

Une condamnation judiciaire qui était tout sauf un secret bien gardé

Jeffrey Epstein n’a jamais été un prédateur invisible. Dès la fin des années 1990, des signalements circulent dans les cercles policiers de Floride. En 2005, la plainte déposée par la famille d’une mineure de 14 ans déclenche une enquête officielle de la police de Palm Beach. En 2006, Epstein est arrêté. En 2008, il conclut un accord judiciaire exceptionnel avec le bureau du procureur fédéral du district sud de la Floride. Ce « non-prosecution agreement » lui permet d’éviter des poursuites fédérales pour trafic sexuel de mineures, crimes passibles de peines très lourdes, en échange d’un plaidoyer de culpabilité limité à des infractions de niveau étatique.

Les faits sont publics, précis et chiffrés. Epstein est condamné à dix-huit mois de prison, n’en purge que treize dans un régime de semi-liberté extrêmement favorable, comprenant jusqu’à douze heures de sortie quotidienne, six jours sur sept. Il est officiellement enregistré comme délinquant sexuel. En 2020, l’enquête du Miami Herald, intitulée « Perversion of Justice », met en lumière l’ampleur des protections institutionnelles dont il a bénéficié et identifie au moins trente-six victimes mineures citées dans le cadre de l’accord de 2008.

Malgré cette condamnation, Epstein continue à évoluer dans les cercles de pouvoir pendant plus d’une décennie. Entre 2008 et 2018, il fréquente des universités prestigieuses, finance des programmes de recherche, entretient des relations avec d’anciens chefs d’État, des membres de familles royales, des investisseurs influents et des intellectuels médiatisés. Ses donations à des institutions académiques se chiffrent en centaines de milliers de dollars, parfois après sa condamnation. Ce maintien au sommet après une reconnaissance officielle de culpabilité constitue le cœur du scandale.

La formule « Si j’avais su » fonctionne alors comme un mécanisme central de dissociation sociale. Elle permet de séparer artificiellement la relation entretenue avec Epstein de la connaissance de sa trajectoire judiciaire. Elle repose sur l’idée implicite que la sociabilité des élites évoluerait dans un espace parallèle, partiellement soustrait aux normes pénales ordinaires. Cette dissociation n’est pas un accident individuel. Elle est structurelle et collectivement tolérée.

Redevabilité : la mécanique silencieuse du système Epstein

L’un des ressorts essentiels du système Epstein réside dans la production systématique de redevabilité. Epstein ne se contente pas d’acheter des relations par l’argent. Il crée des situations d’endettement symbolique. Il offre, finance, héberge, soutient, facilite. Chaque geste est présenté comme désintéressé, mais aucun n’est neutre. La redevabilité n’est jamais contractualisée, ce qui la rend d’autant plus efficace.

Epstein cible des individus disposant d’un capital symbolique élevé. En retour, il leur offre des ressources rares : accès à des résidences d’exception à Manhattan, Palm Beach ou dans les îles Vierges, usage de jets privés, financement de projets académiques, soutien à des trajectoires professionnelles ou familiales. Il héberge des proches, facilite des parcours éducatifs ou offre une visibilité institutionnelle.

Le cas de Caroline Lang illustre cette logique de manière particulièrement éclairante. Le fait qu’Epstein ait hébergé l’une de ses filles en son absence, et aussi elle-même en compagnie de ses deux filles, dans des propriétés lui appartenant ne relève pas d’un simple service ponctuel. Il s’agit d’un acte à forte valeur symbolique, qui engage une dette morale durable. Cette redevabilité n’implique pas une complicité active, mais elle rend la rupture socialement coûteuse. Elle crée un inconfort moral à l’idée de dénoncer, d’interroger ou de s’éloigner publiquement.

La redevabilité fonctionne ici comme un mécanisme de neutralisation. Celui qui a reçu hésite à questionner. Celui qui a bénéficié hésite à rompre. Celui qui est redevable hésite à savoir. La proximité devient un frein cognitif. Dans ce cadre, l’ignorance n’est pas une absence d’information, mais une posture rendue possible par la dette symbolique.

La recevabilité sociale d’Epstein repose sur cette accumulation de relations redevables. Chaque figure prestigieuse qui le fréquente renforce l’illusion de normalité. Ce cercle autoréalisateur transforme la condamnation judiciaire en détail marginal, absorbé par le poids du réseau.

Le « Si j’avais su » permet ensuite d’effacer cette dynamique. Il transforme une relation structurée par des échanges matériels et symboliques en simple erreur de jugement. Il neutralise la question des bénéfices reçus. Il évite surtout d’interroger la responsabilité collective d’un système fondé sur l’évitement du savoir.

Le « Si j’avais su » et la théorie du complot

La posture du « Si j’avais su » ne se limite pas à une stratégie individuelle de protection réputationnelle. Elle produit des effets politiques et cognitifs profonds sur la perception du pouvoir et alimente directement la défiance contemporaine envers les élites. En affirmant qu’ils ignoraient des faits pourtant publics, documentés et accessibles, les acteurs concernés installent un décalage troublant entre leur position sociale et leur responsabilité informationnelle. Cette dissonance nourrit un soupçon durable : si ceux qui disposent du plus fort capital culturel, médiatique et relationnel disent ne pas savoir, alors soit ils mentent, soit ils bénéficient d’un régime d’exception.

C’est dans cet espace de flou que prospèrent les théories complotistes. Le « Si j’avais su » crée une zone d’indétermination discursive, dans laquelle l’absence d’explication systémique laisse place à des récits alternatifs. En refusant de reconnaître les mécanismes ordinaires de complaisance, de silence et de redevabilité, cette posture alimente l’idée d’un mensonge organisé et d’une vérité volontairement dissimulée au public. Là où une analyse sociologique mettrait en évidence des logiques de réseau et de protection mutuelle, l’opinion perçoit un système opaque, intentionnellement dissimulé.

La défiance envers les puissants s’en trouve renforcée. Plus le statut de celui qui invoque l’ignorance est élevé, plus cette ignorance devient suspecte. Le « Si j’avais su » ne rassure pas ; il confirme l’idée que les élites vivent dans un monde séparé, soustrait aux contraintes morales ordinaires. En ce sens, cette posture ne désamorce pas la crise de confiance démocratique : elle l’aggrave. En l’absence de reconnaissance claire des angles morts et des responsabilités collectives, le discours officiel laisse le champ libre aux interprétations complotistes, qui trouvent dans cette ignorance proclamée l’un de leurs principaux arguments de crédibilité.

Comment peut-on ne pas savoir ?

Reste enfin une question centrale, rarement abordée frontalement : comment peut-on réellement ne pas savoir, à l’ère d’Internet et des réseaux sociaux ? Depuis le milieu des années 2000, les informations sur Epstein sont accessibles en quelques clics. Articles de presse, archives judiciaires, bases de données publiques, moteurs de recherche, réseaux sociaux : jamais l’accès à l’information n’a été aussi large, aussi rapide, aussi durable.

Ne pas savoir suppose alors un choix implicite. Celui de ne pas chercher. Celui de ne pas vérifier. Celui de considérer que certaines informations, bien que disponibles, ne méritent pas d’être intégrées. L’ignorance devient active. Elle repose sur une hiérarchisation des savoirs dans laquelle la respectabilité sociale l’emporte sur la vigilance morale.

Dans ce contexte, l’argument de l’ignorance perd sa dimension défensive pour devenir un révélateur. Il ne dit pas ce que les acteurs ignoraient, mais ce qu’ils acceptaient de ne pas vouloir savoir. À l’ère numérique, l’ignorance n’est plus un manque. Elle est une stratégie.

L’affaire Epstein ne révèle donc pas seulement des crimes, mais une culture du non-savoir partagée, rendue possible par la redevabilité, la proximité avec le pouvoir et la dissociation morale. Le « Si j’avais su » n’est pas une excuse. C’est le symptôme d’un système.

Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.02.2026 à 16:50

La Chine serait-elle déjà la première puissance militaire mondiale ?

Texte intégral (3234 mots)

La supériorité militaire apparente d’une armée peut devenir une faiblesse lorsqu’elle nourrit un excès de confiance et une rigidité organisationnelle. L’exemple de la France vaincue en 1940 par une armée allemande reconstituée de fraîche date met en évidence le rôle décisif de l’adaptation, de l’innovation et de la capacité industrielle. Transposé à la rivalité sino‑américaine, ce précédent montre que la Chine, portée par une base industrielle très puissante et une doctrine centrée sur les drones et les systèmes autonomes, pourrait en cas de conflit ouvert compenser l’avance technologique américaine.

Cet article est la suite d’un article publié en 2020 qui posait déjà la question de la puissance économique de la Chine.

Aujourd’hui, il ne semble faire aucun doute que les États-Unis sont, de très loin, la première puissance militaire mondiale, en raison de l’importance de leurs dépenses annuelles, de leur nombre de bases à l’étranger et de la taille de leur armée. Celle-ci est aussi reconnue pour son expertise opérationnelle et ses performances technologiques. Malgré cela, cette puissance a priori majeure se trouve, dans les faits, en situation d’infériorité industrielle vis-à-vis de la Chine.

Dans l’hypothèse d’un conflit entre Washington à Pékin, il est fréquent d’entendre que, si à court terme la Chine subirait des dommages catastrophiques pour son économie et sa population, à long terme sa victoire serait acquise. L’histoire montre pourtant que les ressorts d’une victoire sont plus subtils que la simple comparaison des capacités militaires des belligérants au début du conflit. Il est même fréquent que la supériorité militaire perçue par un acteur soit à l’origine de sa défaite.

L’étrange défaite de la France en 1940

Juste après la bataille de France, en juin 1940, Marc Bloch, qui a été pendant l’invasion allemande officier de l’armée française, rédige un ouvrage de référence sur cette question. Dans l’Étrange défaite, il donne de précieuses indications sur la manière dont une organisation militaire peut être vaincue lorsqu’elle surestime sa puissance.

Ce n’est pas le seul exemple d’une armée défaite alors qu’elle se croyait toute puissante. Mais la description que fait Bloch des dysfonctionnements de l’état-major et de la société française en 1940 permet de comprendre avec précision les causes de la défaite. On l’attribue aujourd’hui volontiers à une infériorité numérique, en oubliant qu’elle n’était pas perçue comme telle par les généraux français, ce qui les a conduits à de graves erreurs. On oublie aussi que, lors de la Première Guerre mondiale, la supériorité militaire de l’Empire allemand était évidente, ce qui ne l’a pas empêché d’être vaincu.

Marc Bloch montre comment l’excès de confiance de l’armée française a été la cause principale de son échec en 1940. Il décrit un mécanisme social par lequel une armée qui se considère comme puissante peut être vaincue par une armée nouvelle venant de se construire. Si l’on se réfère aux chiffres de l’époque, à l’exception de l’armée de l’air, la situation était plutôt favorable aux forces alliées : l’armée française disposait d’une supériorité en chars de combat et en véhicules, et les bombardements aériens n’étaient pas aussi efficaces que ceux de l’artillerie, même si leur effet psychologique était bien réel.

L’infériorité renforce les armées, la supériorité les affaiblit

Ce paradoxe d’une armée défaite par excès de confiance en sa propre puissance peut être transposé à l’actualité. Si l’on compare aujourd’hui l’état de l’armée américaine et celui de l’armée chinoise, on retrouve un phénomène similaire. Les Américains disposent d’une supériorité en avions de chasse, porte-avions et chars de combat, mais un paramètre nouveau rend ce critère de suprématie beaucoup moins pertinent : la transformation des guerres contemporaines, marquées par l’omniprésence des drones et l’usage croissant de systèmes militaires autonomes.

En 1940, l’armée française restait imprégnée de sa grande victoire de 1918. Elle avait alors été la première armée du monde, par sa performance technologique et organisationnelle. Très efficace, elle avait dirigé les armées alliées et appris aux Américains à mener une guerre de grande envergure avec les premiers chars réellement efficaces, comme les Renault FT.

Vingt-deux ans plus tard, la société et les militaires français n’ont pas compris que les méthodes de la guerre s’étaient complètement transformées. La victoire de 1918 tenait en partie à une certaine flexibilité et à une capacité d’innovation face à une armée allemande alors plus rigide. Paradoxalement, cette armée allemande, contrainte par le traité de Versailles à dissoudre une grande partie de ses effectifs et de son équipement, a dû, après l’avènement du nazisme, se reconstruire avec une grande flexibilité en tirant les enseignements de sa défaite. Lorsqu’une armée a le temps de comprendre les causes d’une défaite, elle en retire souvent des leçons décisives et peut devenir, quelques années plus tard, une force redoutable.

Devenue flexible et innovante sur le plan technologique, développant un nouvel art de la guerre fondé sur la rapidité et un système de communication très performant, l’armée allemande permet à des unités dotées d’une certaine autonomie d’agir avec une grande efficacité. À l’inverse, l’armée française souffre de graves problèmes de communication, aggravés par un management très centralisé. Au lieu de réagir immédiatement à une agression, il lui faut souvent deux ou trois jours pour donner des instructions pertinentes. Tandis que l’armée allemande a réellement innové, l’armée française reste figée dans un schéma hérité de la Première Guerre mondiale.

Si l’on compare aujourd’hui l’armée américaine et l’armée chinoise, on retrouve ces caractéristiques. La première tend à souffrir d’un sentiment de supériorité, persuadée que son expérience des combats lui confère une véritable flexibilité. La seconde se construit sur un sentiment d’infériorité qui l’amène à développer intensément ses capacités industrielles pour compenser ses faiblesses. Lorsque la Chine engage une guerre, en 1979 contre le Vietnam, les combats débutent d’ailleurs par une défaite, alors même que sa supériorité quantitative est avérée et que le Vietnam sort de quinze années de guerre contre les États-Unis.

Copier l’ennemi, puis innover

Cette expérience défavorable a pourtant un effet positif, renforcé par un sentiment d’infériorité à l’égard de la puissance américaine. Elle pousse la Chine à s’inspirer d’abord de l’armée américaine, à copier certains outils et systèmes, puis à se détourner de ce modèle pour construire sa propre logique militaire. Cette logique – copier, puis innover à partir de ce qui est copié – est d’ailleurs fréquente dans l’industrie. Après avoir débuté dans la production de voitures thermiques, la Chine est devenue leader dans la fabrication de voitures électriques.

À lire aussi : Véhicules électriques : la domination chinoise en 10 questions

Si l’on observe la remise en route de l’armée allemande entre 1919 et 1939, on est frappé par la similarité de cette logique. Il faut d’abord comprendre le fonctionnement de l’armée ennemie, puis s’en libérer pour concevoir son propre modèle, qui surprendra l’adversaire.

La Chine a pris grand soin d’étudier la guerre d’Ukraine et de développer des technologies militaires issues de ces observations. Elle a compris la spécificité d’un conflit où l’usage de drones, aujourd’hui automatisés, transforme profondément les logiques militaires. Elle en a tiré la certitude qu’il est nécessaire de disposer d’une industrie militaire innovante et très flexible. Chaque année, son industrie est ainsi en mesure de proposer des modèles d’armes améliorés ou nouveaux.

Comment la supériorité affaiblit la flexibilité managériale

À cette souplesse en matière d’innovation s’ajoute une autre dimension essentielle : l’efficacité de la supervision militaire. Incapable de reconnaître sa faiblesse, l’armée française, marquée par sa victoire de 1918, souffre en 1940 d’une réelle incompétence managériale. Elle illustre un biais récurrent : toute armée qui se perçoit comme très supérieure à son ennemi se fragilise. Elle ne déploie pas d’efforts frénétiques pour le vaincre et ne cherche pas à se transformer en permanence, convaincue de la solidité de son système de commandement.

Or, comme l’avait montré l’armée française en 1914, c’est la capacité à se réorganiser rapidement et à démettre les officiers incompétents qui fonde l’efficacité. Ce syndrome de supériorité affecte ensuite l’armée nazie qui, dès 1942, ne comprend plus la montée en puissance de l’armée soviétique et commet de nombreuses erreurs stratégiques, à commencer par la bataille de Stalingrad.

On manque d’éléments précis pour juger de l’efficacité managériale chinoise, sinon les purges militaires récentes, poursuivies encore en 2025 et 2026, qui témoignent d’une préoccupation réelle pour la discipline et la loyauté de l’armée. Du côté américain, plusieurs indices suggèrent que la supervision des forces reste marquée, comme lors de la guerre du Vietnam, par un fonctionnement administratif rigide et peu flexible.

Faut-il préférer la supériorité technologique à la supériorité industrielle ?

En 1944, l’armée allemande se trouve confrontée à une nouvelle forme d’art militaire conçue par les Américains. S’appuyant sur leurs capacités industrielles, ceux-ci assurent un renouvellement permanent de leur matériel grâce à un développement sans précédent de la logistique. Les ingénieurs allemands sont frappés par l’infériorité technique apparente de l’équipement américain, mais certains comprennent le véritable danger : un véhicule américain peut être réparé en quelques heures, voire remplacé dès le lendemain, alors que la perte d’un engin allemand a des conséquences lourdes.

Avec l’omniprésence d’armes automatisées comme les drones et les missiles, qui obéissent à une logique industrielle quantitative, et la flexibilité industrielle chinoise, c’est aujourd’hui la Chine qui assume ce rôle. Les Américains, comme les Allemands en 1944, misent sur la supériorité technologique et se heurtent à de réelles difficultés de production et donc de remplacement des engins perdus. La guerre d’Ukraine a montré que détruire un drone bon marché avec un missile antiaérien coûteux peut être problématique.

L’idée selon laquelle la Chine pourrait gagner une guerre contre les États-Unis sur le long terme, tout en subissant seule des dommages catastrophiques pour son économie et sa population, apparaît alors illusoire. En cas de conflit ouvert, l’armée et l’économie américaines devraient très probablement, elles aussi, supporter de terribles pertes. Au vu du grand défilé qui a eu lieu à Pékin, le 8 septembre dernier et de la nouvelle logique militaire chinoise, on peut s’interroger sur la capacité de l’armée américaine à résister à une attaque de la part de la RPC.

L’illusion de la supériorité

Si l’on considère l’armée américaine aujourd’hui, elle semble souffrir d’un syndrome de supériorité, nourri par des opérations conduites contre des États du tiers monde et par un fort investissement technologique. L’armée irakienne, qu’elle a aisément vaincue en 1990, était, au-delà de sa faiblesse matérielle, minée par de graves problèmes organisationnels. Plus récemment, des frappes contre des puissances militaires faibles comme l’Iran ou le Yémen peuvent entretenir l’idée qu’elle reste la première armée du monde. Or l’histoire montre que ce type de conflits ne renforce pas durablement une armée ; on peut penser, par exemple, à la déroute de 1870 d’une armée française pourtant aguerrie par de nombreuses campagnes antérieures, le plus souvent victorieuses.

À cela s’ajoute un élément quantitatif : le budget militaire américain est infiniment supérieur à celui des autres nations, tout comme le nombre de chars, d’avions, de navires et d’unités. Pourtant, la guerre d’Ukraine a mis en lumière les limites de certaines technologies américaines, comme les chars Abrams ou les systèmes antiaériens Patriot, qui ne sont pas toujours plus performants que ceux de leurs adversaires, même si l’armée américaine n’a pas été directement engagée.

L’incident militaire survenu au Pakistan en mai 2025 nous révèle que les militaires chinois bénéficient d’une grande variété d’armements et d’une capacité avérée à introduire chaque année des innovations. C’est ainsi que l’on découvre que la supériorité industrielle et la diversité des arsenaux deviennent déterminants pour tenir dans un conflit de haute intensité.

De leur côté, de par leur compréhension rapide des conséquences de la guerre d’Ukraine les Chinois ont développé un système de chars modernes assistés par des véhicules spécialisés dans la lutte anti-drones. L’armée américaine, en revanche, semble moins capable de transformer rapidement son système militaire. La capacité de la Chine à produire massivement des drones et à les intégrer dans sa doctrine laisse entrevoir une supériorité potentielle.

Enfin, les États-Unis restent profondément attachés à la guerre aérienne comme vecteur de supériorité globale et laissent ainsi à l’armée chinoise l’initiative du combat terrestre. Cette confiance excessive dans la puissance aérienne est en soi problématique. La guerre du Vietnam leur avait pourtant montré l’inefficacité d’un contrôle aérien massif pour emporter une victoire politique, tout en entretenant l’illusion de pouvoir infliger des dommages décisifs à l’ennemi. Comme durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux indices suggèrent que cette foi dans la supériorité aérienne ne peut avoir, à terme, que des effets négatifs. La Chine a fait de sérieux efforts pour développer ses systèmes antiaériens et mettre en place des armées de drones capables de contester efficacement l’aviation américaine.

Suivant sa logique stratégique, il apparaît que l’armée chinoise ne montrera sa vraie puissance qu’une fois confrontée à un ennemi ayant perdu sa rationalité. En attendant, elle laisse son adversaire conserver sa supériorité illusoire.

Éric Martel-Porchier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview