Abonnés Hebdo Articles

17.11.2025 à 10:35

George Rouy envahit Boisgeloup avec ses spectres

Texte intégral (1970 mots)

Almine Rech présente l’exposition Shadowing de George Rouy visible dans l’atelier de sculpture de Pablo Picasso au Château de Boisgeloup. George Rouy est reconnu comme une figure de proue d’une nouvelle génération d’artistes. Son usage dynamique et singulier de la figure humaine, traversée par le désir, la liberté, l’aliénation et la crise, reflète les extrêmes de notre époque.

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur

Les corps, saisis seuls, rassemblés en groupes silencieux ou emprisonnés dans des foules d’énergie informe, oscillent entre absorption et tension, entre immobilité et force expansive. Ensemble, ils composent des explorations lyriques de la masse, du mouvement et de l’identité dans un XXIe siècle globalisé et dominé par la technologie, évoquant les thèmes récurrents de la figure et du fantôme, du paysage et de l’anatomie, du visage et du masque. Ce langage corporel audacieux et subversif capture la tragique beauté et la transformation perpétuelle de notre présent.

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur

Déployant un vocabulaire pictural aussi distinctif que viscéral, les œuvres de Rouy sont définies par les contradictions : stase et flux, précision et indétermination, chaos et harmonie. on œuvre constitue une exploration continue du corps envisagé comme un paysage, une déconstruction permanente de l’image vers une expression du corps humain en devenir, reconstruction et reformation. Son langage pictural embrasse à la fois une figuration extrême et une abstraction pure pour saisir les métamorphoses incessantes du corps dans notre contemporanéité. L’artiste remet en question la perception du corps comme entité fixe, lui préférant une vision du corps qu’il décrit comme « en guerre contre lui-même », se redéfinissant sans cesse dans sa relation à soi, aux autres et au monde.

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur

Depuis sa sortie du Camberwell College of Arts en 2016, Rouy a exposé à l’international, notamment dans Copistes, exposition collaborative entre le Musée du Louvre et le Centre Pompidou-Metz, Paris, France (2025–2026), States of Being, Société, Berlin, Allemagne (2025), Visions of the World, Kampa Museum, Prague, République tchèque (2025), The Bleed, Part II, Hauser & Wirth Downtown Los Angeles, États-Unis (2025), The Bleed, Part I, Hauser & Wirth London, Royaume-Uni (2024), Present Tense, Hauser & Wirth Somerset, Royaume-Uni (2024), The Echo of Picasso, Museo Picasso Málaga, Espagne (2023), Endless Song, Nicola Vassell Gallery, New York, États-Unis (2023), BODYSUIT, Hannah Barry Gallery, Londres, Royaume-Uni (2023), Belly Ache, Almine Rech, Paris, France (2022), Real Corporeal, Gladstone Gallery, New York, États-Unis (2022), A Thing for the Mind, Timothy Taylor Gallery, Londres, Royaume-Uni (2022), Shit Mirror, Peres Projects, Berlin, Allemagne (2022), Rested, Nicola Vassell, New York, États-Unis (2021–2022), Clot, Hannah Barry Gallery, Londres, Royaume-Uni (2020), Squeeze Hard Enough It Might Just Pop!, Hannah Barry Gallery, Londres, Royaume-Uni (2018). Ses œuvres figurent dans les collections du SFMoMA (San Francisco), du LACMA (Los Angeles), du Phoenix Art Museum (Phoenix), du Berkeley Museum of Art (Californie), de l’Institute of Contemporary Arts (Miami), de la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris), de l’ALBERTINA Museum et de l’Albertina Modern (Vienne), de la Stahl Collection (Norrköping), du M Woods et du X Museum (Pékin), ainsi que du Sifang Art Museum (Nankin). Sa création scénique « BODYSUIT », réalisée avec la chorégraphe Sharon Eyal, incluait une musique originale composée par Rouy et a été présentée pour la première fois à Londres en 2023. L’œuvre a ensuite été réinventée en 2024 avec une nouvelle chorégraphie et un nouvel arrangement musical pour une version étendue, dont la première mondiale a eu lieu au Wapping Power Station (Londres) et à Hauser & Wirth Downtown Los Angeles en 2025. Sa première monographie, George Rouy: Selected Works 2017–2023, comprenant un texte de Charlie Mills, a été publié par Tarmac Press en 2023.

La Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso soutient les expositions organisées au Château de Boisgeloup. L’exposition bénéficie du soutien d’Almine Rech, de la Hannah Barry Gallery et de Hauser & Wirth.

William Willson, le 18/11/2025

George Rouy - Shadowing - > 23/11/2025

Château de Boisgeloup - 2, Rue du Chêne d’Huy 27140 Gisors

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur

17.11.2025 à 10:24

Le somptueux démontage de la machine à féminicide recompensé du prix Wepler

Texte intégral (4255 mots)

Un grand Boum : le fait divers mis à nu par ses aposiopèses, même.

assurément il est tentant, afin de pondérer l’impatience, la curiosité, qui ne manque pas – tentant de commencer par établir les faits, ainsi qu’ils se sont enchaînés, et cela se soutient d’un point de vue journalistique, voulant pour comprendre reconstituer la chronologie des événements, alors on dirait ceci – dans la nuit du 4 juin 1967, après s’être rendu au domicile de sa victime, à Orsonne, Alain fit exploser une charge de cinq kilos de plastic, qui non seulement souffla l’immeuble où – mais aussi tragiquement causa la mort de Carmen, sa fiancée, âgée de seulement – et disant cela, nous n’y comprenons rien, à peine satisfaisons-nous la pulsion de terreur, en nous, qui veut voir – pour jouer avec le feu, et cela seulement qui fait divers/ion.

à la mode de Fénéon : à Orsonne, un jaloux, le jeune forestier Alain, pulvérisa d’une charge de TNT son amante, la couturière Carmen. – Jaloux comme un tigre, le manœuvre Alain, de Brovaz, fit sauter Mlle Carmen, croyant qu’elle avait quelqu’un dans son intimité, etc.

incidemment, tu auras compris que ce n’est pas de cette sorte et sous cet angle qu’apparaîtront les fantômes de jadis, et si l’un a survécu à son propre fantôme, l’autre n’est plus, et cela aussi constitue un écueil impossible à contourner (toujours les morts demandent réparation, tandis que les coupables -), mais justement, il ne s’agit plus d’appliquer le droit ou de le renverser, pas plus que de faire entendre – mais considérant le seul bloc de femme et d’homme ennemis qu’ils furent, considérant cela, l’arène où s’affrontèrent leurs désirs, et d’où tout autre chose aurait pu –

et réfléchissant à ce qu’il était en train d’écrire, il effaça le mot arène qu’il jugea suranné, et ne le remplaça par rien, suspendu à l’indécision de ce flottement, et se leva sèchement en fermant le capot de son ordinateur.

Si le fait divers, en tant que (trop fréquemment) « seul » témoignage de l’attention portée par la sphère médiatique aux affaires de police et de justice, sert surtout à faire diversion, selon la célèbre formule de Pierre Bourdieu (« Sur la télévision », 1996), il peut aussi, si l’on dépasse l’approche principalement sémiotique et esthétique de Roland Barthes (« Structure du fait divers », 1964) pour se rapprocher de celle – sociologique, philosophique et sainement marxisante – d’un Siegfried Kracauer (« Sous la surface », dans « Politique au jour le jour, 1930-1933 » – en fin de lecture, on se dira que son « L’ornement de la masse » de 1963 n’est pas nécessairement si loin ici), constituer un formidable vecteur d’investigation des vrais et faux déterminismes, des hasards comme des nécessités, et de tout ce que la société inflige au réel, et plus encore de ce que le récit dominant sait omettre. C’est ce défi que réalise, sous nos yeux d’abord légèrement incrédules, ce « Détruire tout », premier récit de Bernard Bourrit, déjà auteur d’essais sur Fautrier ou sur Montaigne, texte de 180 pages judicieusement illustré (on y reviendra), publié chez Inculte en septembre 2025.

En s’emparant de l’histoire d’Alain, qui assassina (à l’explosif militaire dérobé dans un dépôt voisin, excusez du peu) sa petite amie Carmen dans un village suisse, en 1967, Bernard Bourrit ne refuse pas l’obstacle d’une navigation au plus près entre un coupable simplement manipulé par sa propre histoire et son environnement et un coupable déjà psychopathe (l’auteur nous rappelle que le « concept » commence à émerger ces années-là – il n’existait pas, par exemple, à l’époque du « Un roi sans divertissement » de Jean Giono) dont la noirceur intérieure serait la seule en cause. Mais il se dégage tout au long de l’ouvrage de ce double bind, et saisissant les faits et leur matérialité en anti-psychiatre inspiré, il dresse un redoutable portrait détaillé de ce qui put ainsi « faire l’époque ».

Utilisant des sentiers fort différents de ceux empruntés tout récemment aussi par le Gilles Marchand des « Promesses orphelines », il traque dans les Trente Glorieuses, appliquées à cette Suisse semi-rurale, aussi bien le relativement peu perceptible (alors) et totalement terrifiant (avec du recul historique) processus qui associe extractivisme, productivisme et consumérisme à outrance, d’une part, et chosification, marchandisation et contractualisation généralisées, d’autre part. Convoquant lorsque nécessaire les révoltes paysannes qui n’ont alors rien de moyenâgeux, bien au contraire, l’enrégimentement médical et le remplacement définitif de l’échange par la monnaie, tels que les note alors Ivan Illich, les techniques fascisantes subrepticement à l’œuvre pour façonner le consensus d’opinion, les fantasmes économiques, sociaux et virilistes autour de la figure de l’immigré, et – déjà – la pression constante de la dette et de la rigueur sociale qu’elle suppose (en un torrent encore discret qui anticipe de plus de cinquante ans le fleuve majestueux dont Sandra Lucbert, par exemple, fera le récit ramassé dans son « Ministère des contes publics » de 2021), Bernard Bourrit nous offre, comme vademecum ou comme précieux à-côté de son investigation policière, judiciaire et médiatique, un extraordinaire condensé (ou un carrefour maléfique) de tout ce qui domine le conscient et l’inconscient de la société – mettons, suisse – de l’époque – et de la série d’ombres lourdes qui s’en trouvent ainsi portées jusqu’à aujourd’hui inclus.

« envoyé », « cure » – voilà des mots qui sonnent presque doux, paraissent anodins, qui ne le sont pas, car l’établissement de la Sapinière – encore un lieu-dit où le paysage vient s’encroûter sur le nom – vois – vois ces rangs d’épicéas noirs et raides dans l’hiver avec leurs pives écailleuses, pendantes, telles de sinistres quenouilles – la Sapinière est rattachée à l’établissement de Bellechasse, ce lieu semi-ouvert où s’appliquent les peines privatives de libertés, la prison où finira Alain – et, donc, la Sapinière est un endroit pour hommes où l’on interne, contre leur gré, les alcooliques, un établissement pour biberonneurs, comme on dit parfois, avec un vif dédain, un centre de détention pour qui trouble, par ses scandales répétés et vociférations, la paix publique – ivrognes, vagabonds, déviants, etc. – et que les lois sur l’assistance nomment, de façon générique, les « indigents ».

« des corridors spacieux, bien éclairés, nets comme dans un pensionnat de jeunes filles, une cuisine équipée à l’américaine avec des installations sans luxe, mais parfaitement étudiées, un réfectoire plaisant, une bibliothèque, une infirmerie meublée de lits tubulaires, où flotte une odeur médicamenteuse, et puis des dortoirs aérés, où règne un ordre parfait, dont la rigueur est tempérée par des bouquets disposés ici ou là – des pensionnaires ont fleuri leur table de nuit de marguerites et de pois de senteur, certains y ont apporté des postes de radio à galène, quelques photos évoquent affections amours regrets – » (il cite)

« ah ! puissance de régénération du travail en plein air. thérapeutique qui s’accompagne d’une hygiène rigoureuse, de recréations fatigantes au sein d’une atmosphère faite de confiance, d’ouverture maximum, sans surveillance tracassière – » (il cite)

ceux qui reviennent de la Sapinière s’extasient : j’ai passé ces derniers mois à « Nice » (il cite).

un rêve.

bien moins onirique la vérité puisque, généralement, c’est sur la dénonciation d’un voisin, au curé du village, ou à l’instituteur, que s’ouvre la procédure d’internement administratif – le syndic de la commune, soit le maire, sans nécessité d’en débattre avec son conseil, transmet le nom soufflé de l’indigent au préfet du district, lequel alors, seul, en âme et conscience, quoique, pour la conscience, s’autorisant des lois sur l’assistance, prend la décision, parfois, mais non toujours, sous la forme écrite d’une note, de faire interner pour une durée de – d’un mois à trois ans renouvelables, l’incorrigible, dont le nom a été soufflé par le voisin, amplifié par le curé, ou l’instituteur, approuvé par le syndic, et c’est ainsi qu’un jour, un encadrement policier, soit des agents de l’ordre assermentés, autorisés à faire usage de la force, se présentent au domicile dudit, qui est emmené sous les yeux de – et son exploitation brusquement laissée aux bons soins de sa famille, de ses frères, de sa femme et de ses enfants.

car l’aide sociale relève de la compétence exclusive des communes (donc, en dernier ressort, des voisins) – le syndic cumulant les fonctions décisionnelle et exécutive – et note bien que c’est, à propos de faits ne relevant pas d’une catégorie criminelle, une mesure pénale appliquée sans procès ni possibilité de recours.

et pour contourner les épisodes de delirium tremens provoqués par le sevrage sévère, l’établissement de la Sapinière vendait ouvertement la boisson dont le buveur chronique était censé s’abstenir, indiquant par-là que la finalité du lieu était, évidemment, la détention et la sédentarisation par le travail, l’assainissement de l’espace public, non le relèvement des ivrognes – méritant alors amplement son nom de « colonie pénitentiaire agricole » (il cite).

L’exercice à la fois tourbillonnant et méticuleux auquel se livre devant nous Bernard Bourrit aurait pu naturellement échouer (on trouvera d’ailleurs une superbe suggestion beckettienne à la page 158) face à l’ampleur fastidieuse d’une telle reconstruction ex post : sa réussite est au contraire flamboyante, ne serait-ce que par la grâce de la langue ad hoc que l’auteur a su imaginer pour l’occasion.

Là où un Philippe Jaenada, pour traiter ses propres cold cases (dans « La petite femelle » ou dans « La serpe »), utilise ses propres armes, à base de réjouissantes parenthèses et de digressions signifiantes, l’auteur vivant à Genève (et ayant su absorber au moment juste idoine certaines échappées langagières dignes d’un Arno Camenisch) a poussé dans ses retranchements, et à l’échelle d’un récit entier, l’usage déterminé de l’aposiopèse, cette manière stylée d’interrompre les phrases pour laisser la lectrice ou le lecteur les compléter in petto, que ce soit d’une évidence partagée et donc inutile à énoncer ou d’un saut imaginatif qui ne saurait être que strictement personnel, amplifiant magnifiquement l’intuition sublime du « La femme d’un homme qui » (2009) de Nick Barlay.

En rehaussant encore cet art de l’ellipse par le croisement de la mécanique de tutoiement du même ouvrage (celui de Nick Barlay) avec celle du Jean-Charles Massera de « United Emmerdements of New Order » (qui se passait, tiens donc, aux frontières… suisses), et en y ajoutant une extraordinaire hybridation de ce que nous appelions (plus ou moins) un embedded making-of chez le Mathieu Larnaudie des « Effondrés » et de ce que le grand Gabriel Josipovici sait mettre en œuvre comme en se jouant pour maintenir une distance salutaire et subtile entre le narrateur et l’objet de la narration (et ici, un laconique « il cite », par exemple, remplacerait le magique « dit-il » de l’auteur anglo-égyptien), on obtient bien la transformation de toute éventuelle leçon de police ou leçon de journalisme (qui seraient bien ironiquement présentes dans ce « Détruire tout ») en un véritable chef-d’œuvre.

principe et ligne rouge : exclure tout recours au témoignage de l’assassin vivant.

tandis que les murs d’était sont maçonnés, la façade principale de la ferme est tapissée de planches, épaisses et irrégulières, ayant pris, à cause des ans, cette nuance sombre qu’arborent les bois des chalets, la porte est basse, l’huisserie épaisse, les fenêtres étroites, vert forêt, à croisillons, et les volets ajourés d’un cœur – selon le goût local, les ouvertures s’ornent de nombreuses suspensions desquelles retombent d’opulentes gerbes de géraniums roses, où l’on pique à l’approche de la fête nationale des fanions, décorés de la croix fédérale – mais on remarque également, discrets, à l’angle, sous une auge taillée dans un fût soigneusement évidé, plusieurs nains de jardin à chemise bleue et bonnet rouge – et le vélomoteur Pony 521 rouge écarlate, sur sa béquille.

a-t-il raison – raison de penser que cette contrée aux traditions ancestrales, à l’humeur grégaire, dont la vision fait nécessairement concevoir quantité de niaiseries au voyageur de passage – et sitôt s’interrompant, il songe que d’autres personnalités que celle d’Alain trouvèrent, sans difficulté particulière, à croître et prospérer dans ce cadre, à vivre dans ce tableau romantique – en apparence seulement – où le fait de nature incarne le fait de culture (bal, transhumance, vendanges) – ainsi p. ex. la famille de Carmen qui fut un modèle d’épanouissement, quoique travaillant, elle, pour les manufactures du cru, et songeant qu’il faudrait une grille plus fine pour appréhender les rivalités qui traversent un bourg de campagne comme Orsonne, où, dans les années 1960, par leurs privilèges, notables, patrons et banquiers cristallisent déjà le ressentiment des couches populaires, bien que, partageant avec elles, transversalement, ce trait d’époque – le paternalisme – cherchant, par ce terme, à désigner la manière dont les vieux (les pères) s’adressent aux jeunes, non en tant que jeunes, mais déjà en tant que vieux – le paternalisme étant l’idéologie par laquelle la vieille génération étouffe la nouvelle, les pères étouffant fils et filles, et les mères imitant fort bien les pères, enfin – a-t-il raison, donc, de penser que ce milieu-là, massivement caractérisé par l’étroitesse de vue de ses acteurs et l’absence de perspective, de penser que ce milieu engendre le désespoir, un désespoir si complet qu’il motive finalement le passage à l’acte, ou bien y a-t-il dès le commencement une particularité dans la personne d’Alain qui – reposons la question à moindres frais : est-ce le pays, la famille, qui furent fabrique de désespoir, ou bien Alain fut-il désespéré par sa propre faillite ? ou les deux ?

et si de la mère on ne sait rien, et si de l’enfance peu de choses (mais non rien), et qu’il fallait étayer l’enquête de quelques évidences, afin de donner ossature à cette cabane provisoire de mots qui s’échafaude à tâtons et se délie dans l’insignifiance, peut-être, s’il n’en fallait qu’une, choisirait-il cette coïncidence-là : le 29 décembre 1962, le Lux Cinéma projette à Orsonne un film d’aventures en couleurs Panavision – « Panavision », te souviens-tu de ce que c’est ? – un film, Le Robinson suisse, adaptant le roman de Wyss, adaptant lui-même le roman de Defoe, et, sans doute, comme l’indique l’affiche, est-ce un film enthousiasmant – « enthousiasmant jeunes et vieux » (il cite), au prix d’un franc cinquante la place, soit sept francs d’aujourd’hui, et il est en mesure d’affirmer que, malgré son goût avéré et connu pour le genre, pour ce genre de film, donc les films d’aventures, Alain alors âgé de quatorze ans, ce 29 décembre, n’assistera pas à la séance, non – violemment tombé en skiant la veille, peut-être l’avant-veille, il s’était rompu la jambe droite. […]

l’avocat de la défense, Gérard Vaudrozat, jugea significatif, assez pour être cité comme argument de défense, la présence exceptionnelle dans la chambre d’Alain de romans d’aventures et d’espionnage – et, dans l’esprit affreusement moral du défenseur, le romanesque figure le terrain pourri, le marécage, la cage, où se perd l’esprit de la jeunesse, faisant un lien direct, un uppercut, entre le coup lu et le coup donné, vieille histoire, comme si l’imaginaire était non libre – bref, au lieu de souligner, et, proprement, cela est extraordinaire, la présence de livres dans la chambre d’un fils d’agriculteur, Vaudrozat semble croire que la violence aurait eu pour origine un certain goût singulier, allez, une perversion, pour l’art et ses déports.

Hugues Charybde, le 18/11/2025

Bernard Bourrit - Détruire tout - éditions Inculte dernière marge

l’acheter chez Charybde, ici

17.11.2025 à 09:50

Aurore Bagarry s'enroche à la côte chez Sit Down

Texte intégral (3903 mots)

« Un saut dans le temps correspond au grand bond en avant vers l’ouest. De l’autre côté de l’Atlantique, les côtes martiniquaises et guadeloupéennes dégagent les roches volcaniques crachées il y a peu par la montagne Pelée et la Soufrière. Où l’on se rend compte que de part et d’autre de l’Océan, tous types de roches sont représentés, volcaniques ici, sédimentaires là, magmatiques et métamorphiques encore. L’Atlantique est un musée de géologie à ciel ouvert. » Philippe Bouvais.

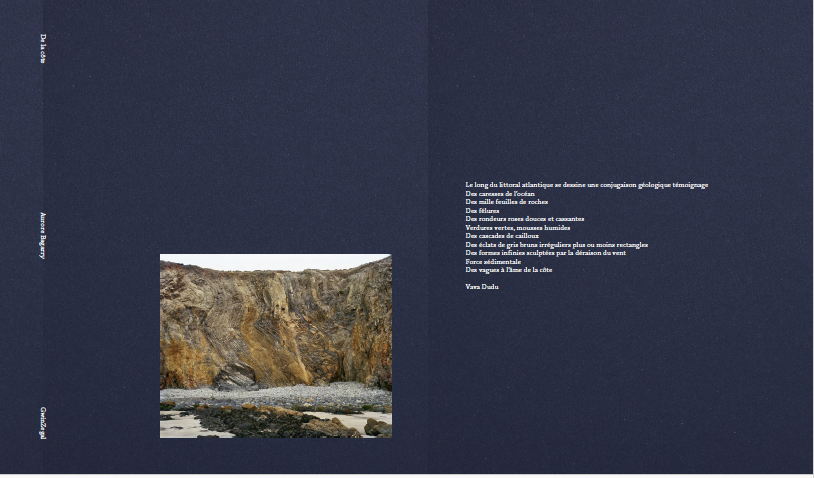

Le travail photographique d’Aurore Bagarry est surprenant parce qu’il introduit une forme de présence au monde particulière, dans la lecture des formations géologiques et de leurs érosions, éléments bruts et sauvages des côtes bretonne, guadeloupéenne, martiniquaise, dans un temps géologique, hors de la juridiction des hommes, et pourtant témoignage avéré en raison du dérèglement climatique. L’exposition garde le même titre que le livre, il est question de la Côte, cette frontière entre terre et mer, océan, soumise aux flux marins, sculptées par les éléments, hier encore prévisibles, aujourd’hui aux épisodes plus extrêmes. Aurore Bagarry est à la fois cette photographe plasticienne géologue par la valeur des grands formats couleur exposés ici et une photographe documentaire scientifique qui donne à voir, sur la côte, les traces du littoral attaqué par les éléments plus agressifs que par le passé.

Les deux instances sont intriquées, elles donnent à ce travail toute sa valeur prédicative, informative, artistique; une vision s’en dégage, particulièrement sur un plan symbolique en « interrogeant » le regard, la vision sur la plasticité des roches dans leurs compositions, leurs stratifications, ce qu’elles sont géologiquement, et le renvoi plus poétique à cette dialectique de l’imagination matérielle, à l’interprétation de ce que génère ces matérialités différentes des strates et des blocs de roches photographiés in situ dans une approche plus onirique, dans une dynamique de la psyché et de ce qu’elle produit en chacun, comme ciel, comme rêve, à partir du « dur ».

Aurore BAGARRY nous offre par l’exposition à la galerie Sit Down, par ses grands formats parfaits, par le livre qui assemble ce travail, un voyage à travers le temps, des productions naturelles de la Nature en ces fragments côtiers à la possibilité des nuages, c’est à dire dialectiquement à la possibilité de l’imaginaire et du rêve.

A la lecture de ces grands formats, la rêverie intervient, l’image se charge des paysages photographiés pour parfois, et notamment avec le sable et ses concrétions, alimenter une rêverie propre aux éléments dans cette organisation quasi «naturelle», faisant référence, pour qui sait, aux amants de la Nature dont Novalis parle dans les Disciples de Saïs. Des correspondances s’annoncent dans un ciel interprétatif, bondissent aux portes de nos psychés, pour s’éprendre des preuves que la photographie d’Aurore Bagarry a durablement installé au sein de cette psychologie active, de cette rêverie, par le souvenir premier de ce que dit Baudelaire: » Plus la matière est en apparence, positive et solide, et plus la besogne de l’imagination est subtile et laborieuse… »

Que les rochers soient pour Novalis des images fondamentales « ainsi des enfants de la Nature: les rocs primordiaux; dit-il dans Henri d’Ofterdingen qu’Aurore Bagarry , rejetant tout artifice, tout spectacle, manifeste une volonté plus grande, sans doute d’établir des scènes primitives à rebours du visible dans l’invisible du temps qui a fait œuvre comme aussi celle d’animer toute l’âme par une volonté du voir… comment sortir de l’ambivalence des images, comment accéder à l’intimité du contraste, entre ce qui est dur et procède de l’Immémorial, ce temps où nous n’étions pas encore présent en tant qu’espèce, temps cellulaire pourtant conjointement, et l’objectivité de percevoir tout un langage des formes aussi primitives soient-elles, afin d’alimenter ce qui fait Art, ce qui s’articule dans l’énonciation de ces pierres à leur fantasque ossature et aux rêves qui s’en échappent, agrégats tout autant de cette part native de l’homme qui primitif, aux instincts aiguisés, à l’intelligence pratique universelle, ne devait cesser de rêver aux étoiles dans la profondeur protectrice des grottes, et à ce que les grottes aussi nous disposaient à rêver, dans leur protection, par la caverne enluminée, le gouffre domestiqué, la possibilité des fresques pariétales. Il me semble que tout un mouvement profond nidifié dans la roche et sur la terre des contrastes est ici photographié dans le même temps que ce que nous est montré plus objectivement par cette photographie.

Sensible métonymie amoureuse, asymptomatique et contagieuse, la volonté de voir de la photographe touche juste; ce relevé pur du paysage s’affirme dans un fragment de côte, en sa lumière naturelle comme un passage de relais entre deux états, œuvre de la Nature et œuvre d’Art, sur une frontière poreuse très séduisante. Il importe que nous ne sachions pas toujours d’où procède et où s’intrique le formidable travail du temps dans l’Immémorial, la jouissance de pouvoir sagement en lire, par l’œuvre encadrée, tout le champ de l’universel, en joue; une poétique du dynamisme psychologique en résulte… confondant, un voir qui préexistant au regard de cette situation paradoxale, fait saillir et jouir jouit le sens de ne pouvoir dé-mêler plus exactement ce qui nous met en mouvement entre ces deux polarités, ce qui nous intrigue en sollicitant ce vieux fond culturel des sciences exactes et rationnelles et cet imaginaire romantique qui n’a cessé d’exalter cet amour aimant de la Nature comme la preuve définitive du Principe Créateur. Ici un irrationnel est entré dans l’équation pour le plus grand bonheur de sa sollicitation féconde car il nous accorde le génie des substances et le dynamisme de ces rêves autour de la création.

Aurore Bagarry semble faire remonter son « voir » avant le Voir, dans l’Imaginaire et par la Science. Ces paysages fragmentaires, ces rochers, ces rivières de pierres, ces parois, ces cavernes, sont autant de propositions à rêver que de descriptions de la roche et de ses composantes. Elle nous convoque simplement à ses côtés dans un geste disant tu vois là, (respiration) tu vois…, ce geste suppose la culture des sédiments et la sensibilité des roches, rochers, parts du littoral. Sa photographie est au delà du documentaire, elle repose avant tout sur une volonté de voir, de rendre compte, de rapporter au devant d’elle même ces paysages, ces roches vieilles de millions d’années, dont la physionomie actuelle est l’artefact majeur du travail de sculpteur de la Nature. Le rocher que nous avons devant les yeux à la galerie est en tout point de vue le résultat et l’œuvre de l’érosion, du temps, de ce temps si lointain, si méconnaissable que la seule façon de l’appréhender est de le contempler ici et maintenant, dans cette forme rapportée dans ces photographies, parts de l’histoire de ce temps.

Quelles forces ont pu ainsi forger et dans quelles temporalités ces rochers, ont ils été arrachés aux parois, puis roulés, dans ce lit de rivières, notre imagination n’a de cesse d’investir fantasmatiquement l’aventure de ces paysages et de nous faire romancier, géologue, robinson comme si nous étions ce capitaine Smolett ou plus vernien ce Cyrus Smith, voulant établir une colonie modèle. Si cette fantasmatique peut entrer en action c’est à mon sens parce que les cadrages des photographies sont extrêmement rigoureux, qu’ils fixent le point de vue et le point de vue, comme en architecture, relève ici du point de vue géologique, tel qu’il parle de son histoire propre, et qu’il donne à l’Immémorial une forme et une matière, un lieu précis, issu des côtes du Finistère, Morbihan, Charente maritime, Guadeloupe…

Le texte signé Philippe Bouvais est particulièrement averti des compositions que la géologie a fait naitre aux différentes périodes de formation des côtes, cet énoncé scientifique permet de qualifier ces roches que seul ce vocabulaire est en droit de nommer justement, une poétique des matières vient faire jouer très agréablement d’autres références à la description des roches et gemmes, dans la constitution d’un paysage assez brut. Est expliqué ici géologiquement la formation des couches et la spécificité de celles-ci en lien avec les périodes du Crétacé, du Mézoïque, du Cambrien, du Jurassique…. Ce qui immédiatement fait retour sur ces fragments de Côte photographiés à la chambre et aux grands formats de l’exposition, à ce fascinum qui fait photographie et qui rend compte, qui situe, qui échappe, qui enchante et ensorcelle (sens primitif de fascinum)… c’est sans doute pourquoi le mouvement qui va des rochers à l’océan nous relie à cette poétique romantique et à la suggestion de l’air, du ciel, pour assumer le voyage aux roches coupantes, le voyage de la terre et des forces herculéennes qui échappent à la représentation mais qui supposent la connaissance et le voyage..

« Le Massif armoricain est constitué en grande partie, au moins dans sa partie méridionale, du Pouliguen à la pointe du Raz, de roches qui se sont formées au cœur de cette ancienne montagne. Et si ces roches plutoniques et métamorphiques affleurent aujourd’hui, c’est justement grâce à l’érosion, qui en a dégagé la couverture. À vrai dire, la mise à l’affleurement des roches armoricaines s’est faite bien avant les temps actuels. On pourrait croire que les roches armoricaines, granitiques ou métamorphiques, sont plus résistantes aux processus érosifs que les sables et calcaires aquitains et vendéens. Ce n’est pas vrai. La Côte sauvage de Quiberon en atteste. On y trouve de nombreuses grottes, à Port-Bara et à Port-Rhu, on y trouve des falaises morcelées, on y trouve des éboulements chaotiques. Bien sûr, d’une saison à l’autre le granite est plus résistant qu’une roche marneuse ou sableuse, mais à l’échelle de décennies le recul du trait de côte est comparable. Il ne procède simplement pas de la même cinétique. La marne s’érode continûment, un peu tous les jours, le trait de côte recule régulièrement ; le granite tient bon pendant des saisons, puis s’écroule brutalement, en blocs cyclopéens, le recul du trait de côte est brutal, et opère par à-coups. »

Série de la Côte, ©Aurore bagarry courtesy Galerie Sit Down.

Aurore bagarry de conclure:

“La roche m’évoque le “fragment hérisson“ de Friedrich Schlegel, et les écrits de Novalis, qui était aussi géologue et cosmologue. Elle est à la fois un monde en soi, un modèle réduit, sur lequel l’artiste fait évoluer son imagination. Clos sur lui même, isolé, le fragment a paradoxalement une puissante force d’évocation. Ainsi les formations ou curiosités géologiques suggèrent d’autres paysages lointains, présents sur d’autres continents. En jouant sur l’échelle, en cadrant sur certaines couleurs, je constitue un répertoire de formes de roches, pour laisser libre court à l’élaboration d’un paysage marin réel et imaginaire.“ Aurore Bagary

Pascal Therme, le 18/11/2025

Aurore Bagarry - De la côte -> 13/12/2025

Galerie Sit Down 4, rue Sainte-Anastase , 75003 Paris.

Résidence de recherche et création dans le Grand Ouest réalisée avec le soutien des Ateliers Médicis, la Fondation d’entreprise Neuflize OBC et la DRAC Bretagne.

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Médias Libres

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie