Abonnés Hebdo Articles

22.11.2025 à 19:52

Aneta Kajzer expose un peu trop près du soleil chez Semiose

Texte intégral (2761 mots)

En 2021, Heavy Water inaugurait un premier volet avec une peinture dense, fluide, traversée de courants et de remous intérieurs. Deux ans plus tard, Head in the Clouds s’élevait vers des ciels plus légers, des formes en suspension, des visages flottants dans la couleur. Avec Too Close to the Sun, la trajectoire s’embrase, se poursuit en apothéose lumineuse et prend des allures d’ascension mythique.

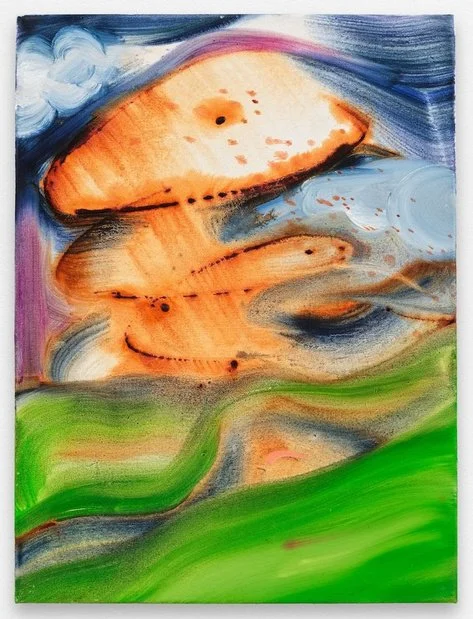

Ce qui coulait ou s’évaporait se condense dans une chaleur irradiante : la matière atteint son point de fusion, là où la lumière devient couleur et la couleur, énergie. Le soleil d’Aneta Kajzer n’est pas un astre : c’est un bain de peinture, un foyer qui dilate et dissout les formes, irise et brûle comme si la couleur, portée au voisinage de son point d’ignition, gagnait un degré de liberté supplémentaire. Parfois, la stridence chromatique atteint une intensité presque électrique : les roses acides, les jaunes citron, les verts fluorés émettent leur propre lumière et la surface saturée d’énergie se fait écran solaire. Cette zone de surexposition invite la dissonance, revendique la collision de contrastes qui vibrent jusqu’à l’irréconciliable et tendent les harmonies au bord de la rupture. Dans ces passages presque trop lumineux, Aneta Kajzer s’aventure sur un territoire où peindre revient à risquer la brûlure pour atteindre la clarté. Too Close to the Sun met à nu ce moment précis où la peinture devient une météorologie instable, un point critique au-delà duquel les vents de brosse, les pluies de pigments, les bouffées d’oxydation rouge-orangé, les brumes de pastel et les nappes d’ombre refroidie ne tiendraient plus dans l’atmosphère et se condamneraient à une inexorable chute. Rien n’est planifié : la forme advient dans le flux, se laisse guider par les réactions de la matière, par l’équilibre fragile entre geste et retrait. C’est une peinture de veille et d’attention, une peinture qui guette ses propres révélations. La figure n’apparaît jamais comme une décision préméditée mais comme une apparition lente née du climat du tableau. Elle surgit de la couleur comme d’une nébulosité, à la faveur d’un hasard contrôlé, d’une coulure arrêtée au bon moment, d’un frottis qui soudain prend sens dans un élan mélancolique ou, au contraire, dans une pirouette humoristique un peu effrontée. La figure se devine avant de se reconnaître, comme un visage entrevu dans un nuage ou un reflet d’eau, trouvée plutôt qu’inventée. Pareille à l’observateur de nuages qui distingue une tête, un profil, une bête, l’artiste traque la ressemblance fugace et laisse la paréidolie ouvrir la scène : un trait, une goutte épaisse, une griffure métallique tracée avec le bord du tube esquissent les contours d’un visage et, l’instant d’après, s’évanouissent dans l’abstraction d’une figure ectoplasmique. Sur Doppelgänger (« Double ») une masse bleu outremer vire en cheveux, une effigie en smiley enfantin est surplombée par une seconde figure inquiétante, composée par une arche violette qui courbe l’espace et dont l’œil/point révèle un être dédoublé : deux faces, deux régimes (dessin/peinture) coexistent comme deux humeurs simultanées. Avec Harvest (« Moisson »), un visage-paysage orangé piqué de taches sourit en coin, baigné de souffles bleu nuit ; le vert tendre s’ouvre en colline liquide : la paréidolie est franche et assumée, la nature prend figure et la figure reprend nature, dans une analogie avec certaines peintures nuagistes de Jean Messagier.

Aneta Kajzer, Harvest, 2025 Courtesy de l’artiste et Semiose, Paris

Les œuvres d’Aneta Kajzer se composent en états successifs de saturation/décantation, de lourdeur/légèreté, d’apparition/disparition mais aussi de figuration/abstraction, en maintenant les deux régimes en tension pour qu’aucun ne l’emporte sur l’autre. Cette oscillation n’est pas un compromis mais une position, une manière d’habiter la peinture là où elle se pense encore. La dichotomie entre abstraction et figuration n’a pour Aneta Kajzer aucune pertinence et relève d’un vieux partage hérité d’un temps où l’on croyait encore que la peinture devait choisir entre le monde et elle-même. Elle peint dans l’après-coup de cette histoire, à un endroit où les formes et les flux, les silhouettes et les taches, appartiennent à un même continuum. Le visible et le sensible s’y confondent, la couleur engendre la figure comme un son engendre sa résonance, la peinture est le lieu d’une circulation incessante entre ce qui se montre et ce qui se dissout. La peinture d’Aneta Kajzer emprunte autant à la liberté des lavis et des champs colorés d’Helen Frankenthaler qu’à la figuration de Maria Lassnig, Miriam Cahn ou Nicole Eisenman qui sont pour elle de véritables héroïnes. Ce n’est pas l’abstraction qui succède à la figuration, ni l’inverse : c’est leur respiration commune qui fait naître le tableau. Un coup de brosse long devient mèche ; une coulure brune se fond en rideau de pluie ou de cheveux ; deux points noirs ouvrent des yeux ; une bouche est un cadmium renversé ; un simple appui du métal du tube creuse la ligne qui manquait dans un dessin sans crayon. Cette économie est l’alliée d’une luxuriance qui, à peine éclose, travaille à s’évanouir. Les personnages ont leurs humeurs — componction, sourire léger, douceur… — et acceptent de n’être que des hypothèses, des êtres de survenue — mais n’est-ce pas là finalement une caractéristique de nos fatalités communes ? Icare n’est pas très loin, symbole de ce fragile élan vers la lumière qui finit toujours par se consumer.

Enfin, sans doute n’est-il pas anodin de noter qu’un certain nombre de titres se réfèrent à la musique, une musique que l’on ne peut dès lors s’empêcher d’entendre devant les peintures : Auf Wanderschaft (Felix Mendelssohn, 1845), Space Oddity (David Bowie, 1969), Stairway to Heaven (Led Zeppelin, 1971), Harvest (Neil Young, 1972), All Over the Place (The Bangles, 1984), Slippery Slope (The Dø, 2011), Beam Me Up (Midnight Magic, 2012), Cringe (Awkward Marina, 2024), jusqu’à They Lost Control qui évoque le She’s Lost Control de Joy Division (1979). Chacune de ces peintures impose alors un tempo, de la ballade astrale au riff électrique, de la mélancolie à l’exultation disco. Dans ce mix, la peinture passe d’une réverbération laiteuse (les fonds pastel) à une distorsion (les rouges oxydés), d’un silence (les blancs laissés vides) à un break (la ligne au tube). La musique n’est pas un thème secondaire : c’est une manière de dire que la peinture s’écoute autant qu’elle se regarde, que ses rythmes — coulures, coups, reprises — sont déjà des décisions de forme.

Auf Wanderschaft (« En voyage »), la peinture la plus mélancolique de ce corpus récent, avance par nappes d’abricot brûlé et de cendres. Aneta Kajzer semble avoir traduit en peinture le moment suspendu évoqué dans les strophes de la musique de Felix Mendelssohn — celui du départ, du regard jeté en arrière, du geste de la main qui s’efface dans la distance : « Je pars en voyage vers des contrées lointaines ; je me retourne une dernière fois, ému, et je la vois remuer les lèvres, et me faire signe de la main1. » Le tableau s’ouvre sur un vaste dégradé d’orangés et de roses, espace tiède et vibrant dévoilant au centre une forme pâle, visage fantomatique en effacement dans la lumière blême. Le pan vertical de rose agit comme une coulée d’émotion, une voix qui se perd, tandis que la fine courbe verte jetée d’un geste rapide traverse l’espace comme un ultime éclat. À la manière de Felix Mendelssohn, Aneta Kajzer fait de la séparation une modulation du sentiment, un adieu qui continue à vibrer dans la couleur, une voix qui laisse son écho dans la lumière.

Dans Stairway to Heaven, les arabesques rousses, striées de coulures, ruissellent comme une pluie d’ambre descendue d’un ciel jaune pâle nimbé d’un marbre céleste empourpré. Des arcs et des motifs presque imperceptibles dessinent des bouches, des yeux, des fronts : des visages passent comme des apparitions météoriques. Le violet, en lisière, souffle son contrechant ; la peinture met en scène sa propre pesanteur jusqu’au cramoisi, base terrestre et organique sur laquelle repose ou s’élève le reste de la composition. Le rouge brun est charnel, matière épaisse de veines sombres, traînées figées comme du sang coagulé ou de la résine brûlée. Les couleurs, oscillant entre l’ombre et la braise, opposent à la clarté du haut du tableau — lavandes, jaunes laiteux, chairs rosées — un contrepoids de densité tellurique. Cette tension entre le haut et le bas, le lumineux et l’opacifié, rejoue le mouvement du titre, indique une ascension contrariée. Ces « marches vers le ciel » sont un passage vers la lumière qui doit se détacher d’un monde visqueux et terrestre.

Space Oddity condense la peinture en bouilloncosmique primordial, livre l’étrangeté spatiale du fond diffus de la couleur. Les pigments liquides migrent entre violet, fuchsia et jaune crème ; des filaments et de minuscules halos prolifèrent ; la peau du papier boit la couleur jusqu’à la transparence. Comme dans le titre de David Bowie, tout semble suspendu entre apesanteur et vertige, entre flottaison et dissolution: « And I’m floating in amost peculiarway / And the stars look very different today. » La peinture devient un champ gravitationnel où chaque teinte cherche sa propre orbite : le violet dense attire le regard vers un noyau sombre tandis que les roses et les jaunes diffus s’échappent vers les bords comme si la lumière tentait de quitter la matière. Il n’y a ni haut ni bas, ni orientation stable, seulement des zones de densité et d’évanescence, des forces de dispersion et d’absorption. La peinture agit comme une nébuleuse galactique encore tiède, les taches se dédoublent, les frontières se dissolvent et dans cet espace flottant résonne une solitude presque métaphysique — celle, peut-être, de Major Tom, l’astronaute de David Bowie, livré à la beauté du vide, ou celle d’Aneta Kajzer constatant, encore et toujours, la beauté étrange de l’espace pictural.

Jean-Charles Vergne, le 25/11/2025

Aneta Kajzer - Too close to the sun -> 24/12/2025

Galerie Semiose , 44, rue Quincampoix 75004 Paris

22.11.2025 à 19:42

Concours : sous l’arc de la Défense, la tombe de l’architecte inconnu ?

Texte intégral (1978 mots)

Avec les films « The Brutalist » et « L’inconnu de la Grande Arche » successivement à l’affiche, il est question d’architecture dans les gazettes grand public. Lequel public ne verra pas cependant que le premier est une imposture* et le second l’expression d’une nostalgie, quand de grands bâtiments publics de la République apparaissaient à l’issue d’un concours d’idées (bon pas tous, pour I.M. Pei, la Pyramide, c’était cadeau).

Le grand public comprend pourtant, même confusément, que la Grande Arche et Beaubourg sont certainement les bâtiments contemporains de Paris les plus connus et célébrés dans le monde, deux ouvrages imaginés par des architectes alors inconnus au bataillon. Nostalgie donc car chaque architecte français sait que la construction, la conception même, de la Grande Arche et du Centre Pompidou serait impossible aujourd’hui en France car tant Johan Otto von Spreckelsen que les jeunes Renzo Piano et Richard Rogers seraient bien en peine de témoigner de quelconques références, à part deux ou trois églises pour le premier et des croquis d’étudiants pour les deux autres. Le génie, par définition, arrive toujours dans l’angle mort des habitudes et discours compassés.

Aujourd’hui, dans les règlements de concours, la multiplication des critères et l’exigence de références toujours plus extravagantes rendent caduque l’idée même de sélection, donc de choix éclairé. Encore moins du choix éclairé d’un projet à partir de l’esquisse d’un concours anonyme.

Déjà en 2019, le règlement du concours pour le futur Hôpital universitaire du Grand Paris Nord (HUGPN) – un équipement qui doit être mis en service au troisième trimestre 2028, « au plus tard » (sic) – n’imposait rien de moins que six conditions. La première : « avoir déjà conçu une opération hospitalière en activité de Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), avec plateau technique, d’une surface dans œuvre d’au moins 65 000 m², dont l’avancement sera au minimum au stade du PC déposé, le candidat fournira le formulaire PC justifiant de la Surface de plancher (SDP) du projet, ou achevée depuis moins de 5 ans ». Ce n’est plus une demande de références, c’est une grande faucheuse !

Les cinq autres références sont à l’avenant, toutes « de moins de 5 ans ». C’est vrai qu’à la vitesse à laquelle sont construits les projets en ce pays, une référence valable aujourd’hui ne l’est déjà plus demain. Vu ainsi, il est clair que l’architecte un peu audacieux et imaginatif a plus de chance de devenir footballeur professionnel ou d’aller sur la lune que de gagner un gros hôpital en France !

Admettons que pour un équipement hospitalier, qui demande une grande technicité et qui engage la vie ou la mort des usagers, il est compréhensible que le maître d’ouvrage veuille faire appel à qui maîtrise déjà les règles de l’art. Sauf que ces critères se sont depuis largement généralisés. À preuve, l’agence espagnole RCR, prix Pritzker 2017, serait bien en peine de construire un nouveau musée en France, le remarquable musée Soulage datant de 2014 ! S’il ne s’agissait que des musées… C’est désormais la même tambouille improbable qui décide de n’importe quel projet, et ce n’est pas la taille qui compte comme on dit chez Dorcel ! Certes, concevoir et construire une école de trois classes n’est évidemment plus à la portée du premier architecte venu n’ayant pas déjà livré dix groupes scolaires lors des trois dernières semaines avant noël.

Autrement dit, soit l’agence cartonne à grande échelle – depuis cinq ans au moins – dans son domaine particulier et exclusif, soit ce n’est pas la peine de faire perdre du temps à tout le monde. En clair, si vous avez l’habitude des musées, il ne sert à rien d’aller embêter les spécialistes des écoles, des gymnases ou des usines de retraitement des déchets. Chacun chez soi et les projets seront bien gardés. Et quelles agences cartonnent ? En tout cas, la plupart des Grands Prix français de l’architecture ne peuvent prétendre concourir, ni à un hôpital ni à un musée, un groupe scolaire ou un gymnase en province. Trop d’imagination peut-être en regard de critères qui in fine ne visent qu’à l’uniformisation et la répétition de la médiocrité, sans ressort et sans imprévu.

D’ailleurs, histoire de bien calmer l’ardeur des impétrants créatifs et iconoclastes, demeure toujours la mention du bilan financier. Ainsi, il suffit au maître d’ouvrage d’estimer que, pour pouvoir concourir, l’agence doit faire montre d’un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1, ou 2 ou 3 ou 14 millions d’euros selon affinités – depuis cinq ans au plus pour faire bonne mesure – pour régler leur sort aux insolents.

Il fut un temps pas si lointain – d’aucuns s’en souviennent – quand pour un concours, le maître d’ouvrage recevait, disons, entre 50 et 300 candidatures. Ensuite des fonctionnaires, compétents et motivés, armés d’un jury de sachants, passaient des jours entiers à décortiquer les dossiers, plus ou moins bien et plus ou moins vite certes en fonction de leurs propres préjugés et des désirs du maître d’ouvrage et/ou du maire mais, à la fin, au moins deux ou trois, sinon les quatre, des équipes sélectionnées étaient le résultat d’un choix construit, débattu, argumenté et assumé. Il fallait des femmes architectes, il fallait des jeunes, il fallait des stars, etc. Il s’agissait en tout cas d’un acte intellectuel que le maire ou maître d’ouvrage pouvait plus tard expliquer et justifier à ses administrés. À défaut de concours d’idées, c’était déjà ça !

Aujourd’hui, si la maîtrise d’ouvrage prend des mois à annoncer le lauréat, en réalité, aujourd’hui, de critère 1 à critère 6, en trois heures, il ne reste aux fonctionnaires indolents que six ou sept candidatures à examiner et, en fonction des désirs du maître d’ouvrage, l’affaire est pliée en une après-midi. Avec l’IA, ce sera désormais réglé en 30 secondes chrono ! Paresse des services ? En tout cas, pour les politiciens pusillanimes, voilà l’architecture passée d’une logique de choix éminemment politique à une logique d’élimination tandis qu’une démarche intellectuelle, aussi fragile soit-elle, est devenue un algorithme aussi dénué d’intelligence que possible.

Même les promoteurs agissent par choix, pour de bonnes ou mauvaises raisons, parce qu’ils apprécient cet architecte ou parce qu’ils savent que cet autre sera un béni-oui-oui, mais au moins c’est un choix et, le plus souvent, ils se fichent comme d’une guigne de savoir combien il y a de gens à l’agence du moment que ça tourne.

S’agit-il donc simplement pour les maîtres d’ouvrage publics de gagner du temps ? Parce que trois jours de réflexions un peu sérieuses pour étudier cent dossiers au lieu de six, pour un projet qui mettra de cinq à dix ans à se construire, serait trop demander aux services évidemment débordés ?

Ou peut-être manque-t-on désormais de fonctionnaires et d’élus compétents ? Ce qui expliquerait pourquoi ceux incapables de mesurer le sens de l’architecture dans un projet préfèrent s’en remettre de façon obtuse et prudente aux tableaux de références qui ont cours partout, quel que soit le lieu où sera construit l’ouvrage et sa dimension. Prise de risque = 0 et vivons heureux. Pas étonnant que les bâtiments eux-mêmes finissent par ressembler à des tableaux Excel.

Christophe Leray, le 25/11/2025

22.11.2025 à 19:31

Bonampak, une archéologie mexicaine sans paquet cadeau

Texte intégral (3491 mots)

Dans les plis et replis de l’histoire de la « découverte » d’un site archéologique célèbre au Mexique, des visions du monde qui se heurtent et se déchirent. Un roman alerte et passionnant.

Qui trouve les pyramides et les trésors à l’intérieur des pyramides ? La réponse m’a longtemps semblé évidente : les explorateurs, les aventuriers, les archéologues – une limite floue entre ces catégories –, les Indiana Jones. Un homme à pied ou à cheval, parlant toutes les langues, maniant toutes les épées, ouvrant tous les chemins, disposant d’assez d’intuition pour tomber sur les stèles, et d’assez de générosité pour les remettre au musée du coin – le British Museum.

J’étais naïve. De cette naïveté qui n’est pas seulement ignorance. De cette naïveté qui est flemme aussi, absence de questionnement, tranquillité du visiteur charmé et repu qui vient voir ce qu’il y a à voir, comme si la géographie et l’histoire étaient un panier de pommes sur une table. Il y a quoi à faire, dans le coin ? – et les innombrables guides de voyage répondent.

Souvenir d’un cours d’histoire : on nous racontait le voyage officiel d’une reine ; de hauts murs avaient été construits le long de son passage pour cacher ce qu’elle ne devait ni voir ni savoir. Tous, du haut de nos dix ans, on s’esclaffait : comment n’avait-elle rien vu, la reine ? Etait-elle bête, cette reine ! Ne pas reconnaître des murs montés à la hâte, croire aux slogans de bienvenue ! Quelle idiote, cette reine ! Mais les murs du regard chacun se les bâtit, les œillères sont intérieures et nous voilà notre propre voyageur officiel, accueilli en grande pompe, et désireux de beaux clichés, parmi la vacance du questionnement.

Les lendemains de ma première visite de Bonampak – ces lendemains furent des années –, j’ai fait l’idiote. À chacune de mes phrases, je mettais un point d’interrogation. J’eus longtemps l’âge du pourquoi.

Pourquoi Bonampak ? Pourquoi m’étais-je retrouvée un matin à Bonampak, seule, éblouie, dans la lumière blanche de la forêt lacandone ? Parce que Bonampak était un site archéologique maya digne d’être vu. Pourquoi digne d’être vu ? Parce qu’on pouvait y voir des peintures extraordinaires. Pourquoi pouvait-on y voir ces peintures ? Parce qu’un certain Giles Greville Healey les avait découvertes. Pourquoi Giles Healey les avait-il découvertes ? Parce qu’il se trouvait là en 1946. Pourquoi se trouvait-il là en 1946 ? Parce qu’il tournait un documentaire sur les Mayas. Pourquoi tournait-il un documentaire sur les Mayas ? Parce que la United Fruit Company le lui avait demandé. Pourquoi la United Fruit Company, entreprise bananière,la plus puissante multinationale des Etats-Unis, finançait-elle un documentaire sur les Mayas ? Je n’avais pas de réponse. Alors je reprenais. Pourquoi étais-je à Bonampak, où un Lacandon assis sur les marches du temple aux fabuleuses peintures pianotait sur son téléphone portable, gardant vaguement l’entrée ? Parce que Giles Healey avait découvert Bonampak. Pourquoi Healey avait-il découvert Bonampak ? Parce que ses amis lacandons l’y avaient conduit – c’était écrit dans les guides. Pourquoi Giles Healey avait-il des amis lacandons ? Je n’avais pas de réponse.

Le site mexicain de Bonampak (« murs peints » en maya, nom donné par l’archéologue Sylvanus Morley), ensemble relativement modeste de vestiges de la civilisation maya, est situé à une trentaine de kilomètres de celui de Yaxchilán, beaucoup plus imposant, près de la frontière du Guatemala. Il doit sa notoriété mondiale à ses fresques, « découvertes » par l’Occident moderne en 1946. Au cœur de la jungle lacandone de l’État du Chiapas (chère aux néo-zapatistes de l’EZLN et à l'(ex-)sous-commandant Marcos, le site était bien connu des indigènes avant d’être remis au goût du jour archéologique dans des circonstances à la fois terribles et rocambolesques, dans lesquelles les rivalités entre scientifiques professionnels ou sensationnalistes, coureurs de jungle, aventuriers et proto-beatniks ne le cèdent en rien aux menées plus ou moins souterraines de factions politiques et, surtout, de la multinationale tentaculaire à l’époque qu’était United Fruit, véritable empereur économique de l’Amérique Centrale sous domination yankee (ainsi que le rappelait comme incidemment le grand Hans Magnus Enzensberger dans son « Politique et crime » de 1964). C’est à l’histoire de cette redécouverte, et aux vertiges qu’elle ne peut qu’occasionner, que nous convie l’autrice et éditrice franco-mexicaine Lætitia Bianchi, avec ce « Bonampak » publié en mars 2025 aux éditions Verticales.

Vous êtes à l’orée de la forêt lacandone, page 1, comme dans ces Livres dont vous êtes le héros que l’on ouvrait enfant, les dés serrés dans la paume, pressentant le danger et la chance, impatients de la présence de créatures malfaisantes ou amies que l’on savait tapies entre les pages. Vous marchez dans la forêt. Mais quel étranger marcherait ainsi, seul, dans la forêt lacandone ? Pas de carte, pas de wifi, pas de panneaux indicateurs de trésors. Et le boire, et le manger ? Et le matériel, si matériel il y a ? Et les mules pour le transporter, si mules il y a ? Et l’argent pour payer les mules ? Et les sentiers ? Et d’ailleurs, pourquoi y aurait-il des sentiers ? Qui aurait l’idée de tracer des sentiers en pleine jungle ? La métaphore de l’aiguille dans la botte de foin, transposée sous d’autres tropiques, devient celle de la pyramide dans la botte de jungle : la proportion est-elle la même. Nul besoin de calculs pour comprendre qu’on ne butte pas au hasard sur une pyramide. La probabilité, pour un explorateur étranger, de trouver Bonampak au hasard d’une promenade n’est pas dérisoire : elle est nulle. Il faut donc des guides. Des informateurs. Des fixeurs, comme dit le jargon journalistique. Des indigènes à qui on enlève trois lettres : des Indiens. Des gens du coin. Des sauvages. Mais des sauvages suffisamment peu sauvages pour vous répondre. Il faut de l’intuition (un peu), de la patience (beaucoup), du courage (évidemment), du cynisme (parfois), le désir de gloire (sans doute), et des relations dans le monde (of course). Après seulement on fait la Une des journaux.

Les fresques avaient été étudiées, analysées, interprétées. Il y avait eu des dizaines de livres. Des sommes archéologiques sagement rangées dans les bibliothèques les plus prestigieuses d’Amérique. Des articles de magazines (Mayas ! explorateurs ! Indiens ! trésors !), étayés de citations tronquées et de sources hasardeuses. Des guides et des écrans touristiques avecleurs étoiles, leurs enthousiasmes (incontournable !) ou leur mépris (si on a le temps). Les à-côté des guides, les avis des uns (grosse déception, on voit mal les peintures) et les avis des autres (formidable ! super trip dans la jungle). Carte postale sur frigidaire ou livre d’art sur étagère.

Il y avait même eu ce mot, bonampakitis, affublant du nom d’une maladie imaginaire les passions déclenchées par Bonampak, par le fait que tout un chacun ait son mot à dire sur la découverte de Bonampak et sur la mort – non : sur l’assassinat, on le savait peut-être, on le savait sans doute, on ne le disait pas encore – de Carlos Frey. Bonampakitis. Le mot avait été créé en 1952 par un autre protagoniste de cette histoire, l’archéologue Frans Blom. La bonampakitis, disait Frans Blom, était une maladie littéraire, hautement contagieuse. Et voici que sur un autre continent, de l’autre côté de l’Atlantique et plus de soixante-dix ans après les faits, j’avais contracté une forme virulente de bonampakitis. La sensation que des pans entiers de l’histoire convergeaient dans ces quelques mètres carrés de jungle en était le symptôme le plus évident. J’aurais pu laisser passer cette fièvre exotique de savoir, manger des cédrats et des pistaches et ranger parmi mes souvenirs personnels l’émoi de ma première visite de Bonampak, à l’aube – mais.

Dans les plis et replis de la saga Indiana Jones de Steven Spielberg, la conception romantique et héroïque de l’archéologie occidentale conduite en forêt vierge, derrière le film d’aventures à gros budget et les prouesses de Harrison Ford dans le rôle-titre, est déjà fortement questionnée, pour qui sait regarder entre les plans principaux. À propos de Bonampak, Lætitia Bianchi pousse les curseurs de démythification quasiment au maximum possible.

À travers les parcours de (re-)découvreurs, professionnels ou accidentels, de Frans Blom, de Carlos Frey, de Gilles Healy et de John Bourne, c’est toute une économie souterraine et une formidable instrumentalisation de l’art et de son histoire, du regard porté sur la colonisation réputée ancienne et sur l’exploitation économique déterminée et parfaitement contemporaine (des questions qui se trouvent d’ailleurs, sans aucun hasard, à l’un des points névralgiques des revendications néo-zapatistes au Chiapas) qui sont mises à jour, elles aussi. Ruines d’avant 1946 aux gigantesques ombres portées et aux conséquences interprétatives plus que jamais actuelles, les fresques de Bonampak, baignant dans le jus extractiviste de l’acajou, du pétrole et du latex spécifiquement destiné au chewing-gum (mis en évidence dans un flashback des plus tristement savoureux), deviennent un marqueur et un témoin de quelque chose de profondément ancré, les englobant et les dépassant, du côté de la domination froide et, de facto, quasiment automatisée.

Et c’est en dissimulant tout le sérieux de son investigation historique sous une tonalité frisant joliment le bucolique et le burlesque (le Julien Blanc-Gras de « Gringoland » n’est parfois pas si loin, surtout au début du roman, non plus, presque paradoxalement, que le Paco Ignacio Taibo II de « Jours de combat ») que Lætitia Bianchi nous offre ici une œuvre politique et socio-économique de tout premier ordre.

xk xk xkiii. Il y a un oiseau, mais il n’y a pas dans les lettres de notre alphabet de quoi écrire le cri de cet oiseau. Il pleut, mais il ne pleut pas de la pluie. Les gouttes sont larges comme la paume de nos mains, parfois plus. Parfois les gouttes ont des doigts, parfois elles sont rondes et jaunes. Elles tombent de très haut. Elles tombent de plus haut que la hauteur du premier building des États-Unis, elles tombent de douze étages ; le treizième étage c’est le ciel. Ce n’est pas de la pluie, non. Qu’est-ce que c’est ? C’est la pluie qui n’est pas la pluie. Ce sont les feuilles. Ce sont les feuilles les plus hautes qui tombent et qui en tombant sur les branches des étages inférieurs de la forêt, font ce bruit de pluie épaisse. Xk xxk. Les arbres sont plus hauts que les plus hauts des buildings qui n’existent pas encore. Xk xxk kkkx. Sur les troncs des arbres il y a des traces de doigts, et ces doigts bougent lentement : c’est la lumière bercée par les feuilles. Les feuilles sont vitraux de cathédrales mais les cathédrales n’existent pas encore. Les rayures de soleil peignent et repeignent les feuilles, et les feuilles se laissent peigner et peindre de leurs doigts entrelacés. Xk xxk kkhha xk. Une fourmi au cul doré grand comme un pépin de sapotillier avance, chantant l’ampleur du tableau. Kkhha xk. Le soleil n’est pas seul. Sous le soleil que nous appelons soleil, deux soleils volent en contre-bas, au troisième étage du ciel, dans la pluie qui n’est pas la pluie. L’un se pose sur une branche. Il a plongé sa bouche dans du rouge vif. xk xkii xkiii. Dans nos mots, il n’y a pas de quoi nommer ses couleurs. On appelle cela un toucan.

Le Mexique ne s’appelle pas encore le Mexique. La forêt lacandone ne s’appelle pas encore la forêt lacandone. Bonampak ne s’appelle pas encore Bonampak. Et pourtant tout cela existe, et les soleils, et les couleurs, et les toucans, xk xk xkiii. Nos pauvres lettres de l’alphabet ne savent rien de cela encore.

Hugues Charybde, le 25/11/2025

Laetitia Bianchi - Bonampak - éditions Verticales

l’acheter chez Charybde, ici

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Médias Libres

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie