25.01.2026 à 06:04

Minneapolis réagit au meurtre d’Alex Pretti : Récit d’un témoin oculaire

Texte intégral (2816 mots)

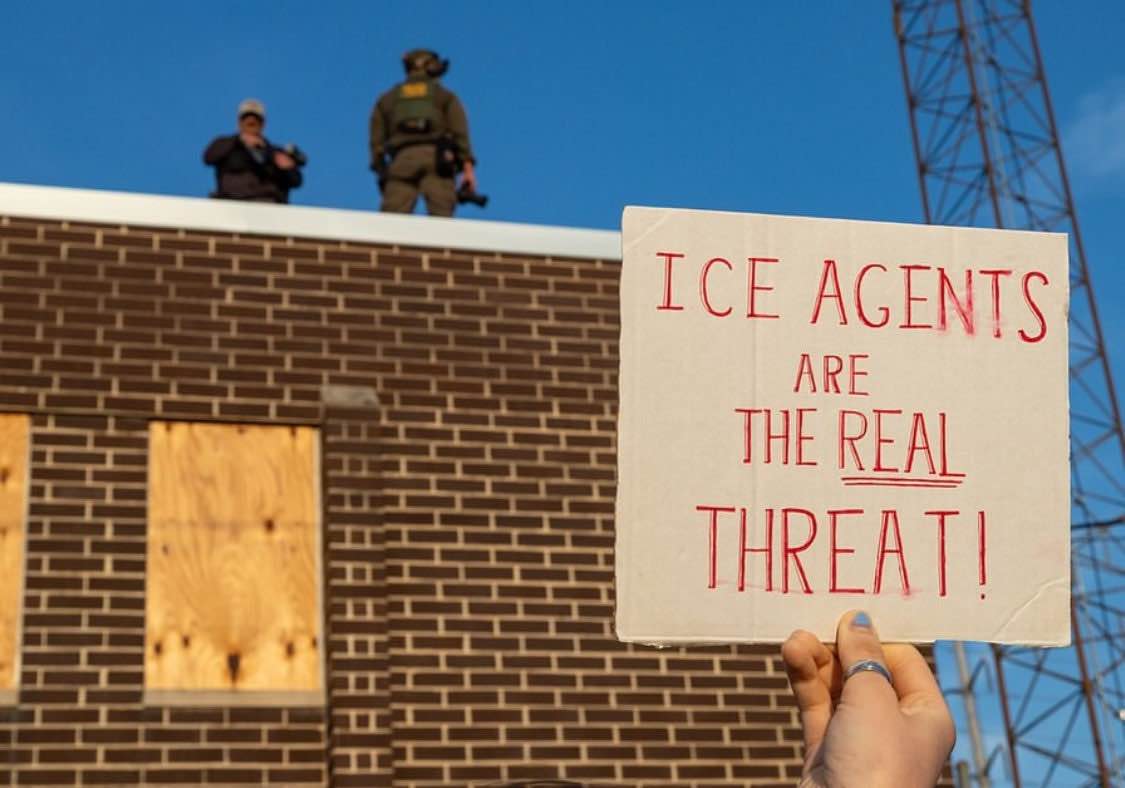

Le samedi 24 janvier, un agent de l’ICE a assassiné Alex Pretti à Minneapolis. Cinq agents l’ont plaqué au sol et tabassé, puis un agent lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Une vidéo prise sous plusieurs angles confirme que l’agent a tiré sur Pretti après qu’il ait été désarmé. Immédiatement après le meurtre, le quartier de Whittier s’est soulevé et a affronté l’ICE, la police du Minnesota et les forces de l’ordre de l’État du Minnesota pendant plus de quatre heures, les forçant finalement à se retirer.

Ce meurtre a eu lieu un jour après une grève générale historique au cours de laquelle plus de 100000 travailleuses et travailleurs des « Villes Jumelles » ont manifesté contre l’occupation de l’ICE. De nombreuses personnes dans les rues ont exprimé l’opinion que les agents fédéraux avaient tué Alex pour se venger de la grève.

Une fois de plus, nous soulignons le rôle important joué par la police locale et étatique qui permet à l’ICE de continuer à commettre des meurtres en toute impunité. Les politiciens démocrates ont exprimé leur désapprobation face aux tactiques de l’ICE, mais ni eux, ni la police qui est censée leur rendre des comptes n’ont encore rien fait de concret pour empêcher les agents fédéraux de terroriser, d’enlever et d’assassiner des personnes.

Ce qui suit est le témoignage d’un·e anarchiste de Minneapolis.

Je me suis réveillé·e ce matin au son de mon téléphone qui vibrait sans arrêt. Le premier SMS que j’ai vu disait : « URGENT DE WHIT/UPT DEVANT GLAM DOLL DONUTS : quelqu’un a été abattu par l’ICE. » Encore à moitié endormi·e, j’ai versé un peu de sirop de caféine dans ma bouteille d’eau pendant que j’assimilais cette information. J’ai enfilé cinq couches de vêtements, une paire de lunettes de protection et une cagoule, j’ai appelé mon travail pour dire que j’étais malade et je me suis précipité·e sur les lieux du drame.

Quand je suis arrivé·e, un ruban jaune délimitant la scène de crime était déjà en place sur trois pâtés de maisons de la 26ème rue. Des agents masqués de l’ICE et de la police des frontières gardaient le périmètre, armés de fusils et de bombes lacrymogènes. Une ambulance était toujours sur place. Une foule d’individus commençait à se rassembler autour du ruban délimitant la scène de crime, mais ne le franchissait pas. Un·e ami·e m’a reconnu dans la foule et m’a tapoté l’épaule. Quelqu’un m’a dit que la victime était morte. Une personne pleurait. La plupart des gens insultaient les agents fédéraux. Une vieille femme criait « Vous irez en enfer ! » à un agent de la police des frontières qui la menaçait avec sa bombe lacrymogène.

Derrière nous, sur la 1ère Avenue, trois individus ont commencé à déplacer une benne à ordures au milieu de la rue. Un agent de l’ICE leur a lancé une grenade lacrymogène. Mon ami·e et moi-même avons commencé à courir vers le sud sur la 1ère Avenue pour échapper aux nuages de gaz. Nous avons tourné à droite, puis encore à droite sur Nicollet Avenue, ce qui nous a amené à l’intersection entre Nicollet Avenue et la 26ème rue, l’endroit où l’ICE avait tué un homme à peine une demi-heure auparavant. Il y avait ici une foule beaucoup plus importante qui faisait face et affrontait une ligne d’agents fédéraux. Nous avons reconnu un·e autre de nos ami·e·s et avons couru vers elleux.

À ce moment-là, nous avons entendu la forte détonation de grenades assourdissantes tirées à environ deux ou trois pâtés de maison au nord-ouest de notre position. « Prenons ma voiture », a crié notre ami. Il était garé juste là, sur Nicollet Avenue. Nous nous sommes entassé·e·s dans sa voiture, il a fait demi-tour et s’est éloigné à toute vitesse des agents de l’ICE. Après quelques virages et nous nous sommes retrouvé·e·s à l’angle de la 25ème rue et de Blaisdell.

Il y avait une ligne de policiers anti-émeutes appartenant au département de police de Minneapolis qui se trouvait de l’autre côté, plus près de Nicollet Avenue. Je les ai reconnus à leurs gilets jaunes. Entre nous et les flics, du côté de Blaisdell, un groupe d’individus construisait une barricade à partir de bennes à ordures, de poubelles, de parpaings et de palettes de bois. Nous avons entendu les chants de ralliement omniprésents « FUCK ICE, ICE OUT! » (« NIQUE l’ICE, ICE DÉGAGE ! »). Les gens tapaient sur les poubelles en rythme. Quelqu’un répandait ce qui semblait être des chausse-trappes faits maison devant la barricade.

Alors que nous approchions de la barricade, des personnes dans la foule ont commencé à faire rouler les bennes à ordures en direction de la ligne de police. Quelqu’un a mis le feu à l’une d’elles. Un homme criait après nous, essayant en vain de calmer et contrôler la foule, mais personne ne voulait l’écouter. Quelques individus l’ont rapidement escorté hors du lieu de l’action. La benne à ordures commençait à être engloutie par les flammes. Les gens l’ont également poussée en direction de la police.

La benne à ordures est engloutie par les flammes.

La police a commencé à tirer des gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Leurs tirs n’étaient pas particulièrement précis. C’était la première fois cette année que je les voyais utiliser des balles en caoutchouc plutôt que des balles au poivre ou des gaz lacrymogènes. La foule a reculé, et les policiers ont chargé et ont dépassé notre barricade. Trois d’entre eux ont plaqué au sol et arrêté une personne qui se trouvait près de moi, la jetant violemment sur le trottoir. J’ai crié et je me suis retourné·e une seconde, mais j’ai immédiatement été asphyxié·e par les gaz lacrymogènes et contraint·e de reculer vers Blaisdell. Certaines personnes lançaient des bouteilles en verre et des morceaux de glace sur les flics qui battaient en retraite.

La foule a sorti d’autres poubelles des ruelles adjacentes et a rapidement commencé à construire une nouvelle barricade un peu plus loin. J’avais perdu de vue la personne avec qui j’étais venu·e, mais j’ai rapidement retrouvé quelqu’un que je connaissais. Certains individus ont commencé à crier aux gens de reculer vers l’ouest sur la 26ème rue et de continuer à construire des barricades. Cette stratégie improvisée a fait son chemin. Les gens ont couru dans la rue laissant derrière elleux des poubelles et des pneus, créant ainsi une série de petites barricades à mesure que les policiers avançaient.

Une femme observait la scène depuis son porche. Quelqu’un s’est précipité vers elle et lui a dit : « Madame, nous sommes ici pour défendre le quartier contre l’ICE. Nous avons besoin de matériel pour construire des barricades. Y a-t-il quelque chose dans votre jardin dont vous pourriez vous séparer ? » Elle a acquiescé avec empressement et leur a montré son jardin, leur proposant un parterre de fleurs, un vieux canapé et une chaise de jardin. Trois personnes ont aidé à transporter ces objets et à les ajouter aux barricades.

Pendant que ce jeu du chat et de la souris se poursuivait, des messages Signal sont apparus provenant d’autres personnes qui tenaient une autre barricade à trois pâtés de maisons de là, sur Nicollet Avenue, au sud du carrefour. Notre groupe affrontait la police locale de Minneapolis, mais le leur affrontait l’ICE. Mon ami·e et moi avons décidé de les rejoindre. Nous avons traversé une série de ruelles jusqu’à ce que nous débouchions sur la 27ème rue.

Nous avons couru vers la gauche sur Nicollet Avenue, sur une portion pleine de restaurants que les habitant·e·s appellent « Eat Street ». Il y avait là une foule beaucoup plus importante qui se tenait derrière une barricade faite principalement de palettes en bois. Une ligne composée d’agents de l’ICE et du CBP (« US Customs and Border Protection », une autre agence fédérale en lien avec le Service des douanes et de la protection aux frontières) se tenait de l’autre côté. Nous pouvions voir la peur dans leurs yeux. Ça faisait du bien.

À peine avions-nous approché la barricade en question que l’ICE a ouvert le feu avec des gaz lacrymogènes. Je ne suis pas étranger·ère aux gaz lacrymogènes, mais ils en ont tiré plus que je n’en avais jamais vu. Des nuages blancs toxiques nous ont enveloppés. J’avais l’impression que mes poumons étaient en feu. Quelqu’un a ramassé une grenade et l’a renvoyée. Nous avons fui vers le sud sur Nicollet Avenue pour nous échapper. Quand je me suis retourné·e pour regarder derrière moi à travers les nuages de gaz, j’ai vu des SUVs de l’ICE et un véhicule blindé Bearcat quitter les lieux, se dirigeant vers l’est en direction de l’autoroute.

Nous avons couru jusqu’à la 1ère rue, là même où j’étais arrivé·e plus tôt dans la matinée, pour essayer d’attraper les agents qui battaient en retraite. Nous avons fait demi-tour et avons couru vers le nord jusqu’à la 26ème rue. Les gens lançaient des pierres et des morceaux de glace sur leurs voitures alors que les agents roulaient vers la bretelle d’accès de la 35W. Ils ont de nouveau tiré des grenades lacrymogènes et des grenades de gaz à « fumée verte » depuis leurs véhicules alors qu’ils s’enfuyaient sur l’autoroute.

Après que les manifestant·e·s aient chassé les agents de l’ICE, nous sommes revenu·e·s à l’angle de la 26ème rue et de Nicollet Avenue depuis l’est. Un grand nombre d’agents de la police d’État étaient alignés à une extrémité de la 26ème rue, face aux manifestant·e·s qui se trouvaient de l’autre côté. Ils avaient un LRAD (un dispositif de dispersion sonore, également connu sous le nom de « canon à son ») installé sur un véhicule Bearcat. L’un des policiers lisait un avertissement de dispersion à l’aide d’un mégaphone.

« FERME TA GUEULE ! » a répondu quelqu’un.

« TRAÎRES ! » hurla quelqu’un d’autre.

Les policiers d’État ont lancé une salve de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes dans notre direction. En retour, quelqu’un leur a jeté un puissant pétard qui a explosé à leurs pieds.

La foule s’est dépêchée de reculer et a tourné à gauche dans une autre rue. Tout le monde était épuisé après une longue matinée d’actions ; beaucoup d’entre nous commençaient à se déplacer plus lentement. J’ai vu les véhicules de la police d’État s’éloigner à toute vitesse dans leur propre nuage de gaz lacrymogène, tout comme l’avaient fait les agents de l’ICE. Il m’a fallu une minute pour réaliser qu’ils étaient partis.

Je me suis eclipsé·e de la manifestation en cours. Il était grand temps d’acheter un vrai masque à gaz. Je suis allé·e dans une quincaillerie et j’ai acheté un gros paquet de chauffe-mains à distribuer à la foule. Ce n’est que lorsque mon adrénaline est retombée que je me suis rendu·e compte que je n’avais pas encore mangé. J’étais affamé·e.

Je suis retourné·e sur le lieu du meurtre environ 45 minutes plus tard. Une foule immense de plus de 1000 personnes s’était rassemblée, occupant tout un pâté de maisons. Cela m’a immédiatement rappelé George Floyd Square. Le pâté de maisons qui était autrefois Eat Street s’était maintenant transformé en Alex Pretti Square.

Il semblait que toutes les petites barricades érigées par les habitant·e·s de Whittier avaient étaient déplacées ici, bloquant Nicollet Avenue aux deux extrémités. Les gens étaient assis sur des bennes à ordures, tapant sur les couvercles. La foule semblait plus diversifiée que je ne l’avais jamais vue dans ce quartier auparavant. Un drapeau mexicain flottait au milieu du rassemblement.

Une jeune femme a sorti une sono au milieu de la foule. Tout le monde s’est rassemblé autour d’elle et les gens ont pris la parole à tour de rôle.

Un jeune homme a pris le micro. Il ne devait pas avoir plus de 20 ans.

« SALUT TOUT LE MONDE. PERSONNE NE VIENDRA NOUS SAUVER. NOUS AVONS ÉCRIT L’HISTOIRE HIER. NOUS AVONS LANCÉ UNE GRÈVE GÉNÉRALE. NOUS AVONS PARALYSÉ TOUTE CETTE PUTAIN DE VILLE. C’EST LA MEILLEURE ARME DONT DISPOSE LES GENS, C’EST NOUS QUI FAISONS FONCTIONNER LE MONDE ET C’EST NOUS QUI POUVONS LE FAIRE S’ARRÊTER. MAIS UN JOUR CE N’EST PAS SUFFISANT. NOUS DEVONS CONTINUER LUNDI. »

La foule a réagi à cette intervention avec des applaudissement tonitruants, acclamant et tambourinant en rythme sur les couvercles des bennes à ordures.

Le jeune homme a entonné un slogan : « NO MORE MINNESOTA NICE! MONDAY MINNESOTA STRIKE! » (« La gentillesse du Minnesota c’est terminé ! Lundi, grève dans le Minnesota ! »).

Ce chant résonna à travers toute la place.

L’invasion des « Villes Jumelles » par l’ICE a depuis longtemps dépassé le point de non-retour. Il est impensable que la société puisse revenir à la « normale » après ce que nous avons vu et ressenti. Les pouvoirs en place savent très bien qu’ils doivent désormais jouer le tout pour le tout. Nous aussi.

Aujourd’hui, lors de la bataille de Whittier, même à travers les gaz lacrymogènes, nous avons pu entrevoir un avenir plus doux et paisible. Ces assassins fédéraux le savent aussi. Nous les enterrerons sous le nouveau monde qui vit dans nos cœurs.

Autres lectures

- Des manifestant·e·s bloquent le quartier général de l’ICE à Fort Snelling, dans le Minnesota : compte rendu d’une action menée pendant la grève générale dans les « Villes Jumelles »

- From Rapid Response to Revolutionary Social Change: The Potential of the Rapid Response Networks

- Les réseaux d’intervention rapide dans la région de Minneapolis-Saint Paul : comment s’organise l’auto-défense populaire contre l’ICE

- Les quartiers nord de Minneapolis chassent l’ICE : un témoignage direct sur la réaction à une nouvelle fusillade impliquant l’ICE

- Minneapolis réagit au meurtre commis par l’ICE : un récit depuis les rues

- Protesters Clash with ICE Agents Again in the Twin Cities: A Firsthand Report

- Minneapolis to Feds: “Get the Fuck Out”: How People in the Twin Cities Responded to a Federal Raid

24.01.2026 à 05:54

Des manifestant·e·s bloquent le quartier général de l’ICE à Fort Snelling, dans le Minnesota : Compte rendu d’une action menée pendant la grève générale dans les « Villes Jumelles »

Texte intégral (3734 mots)

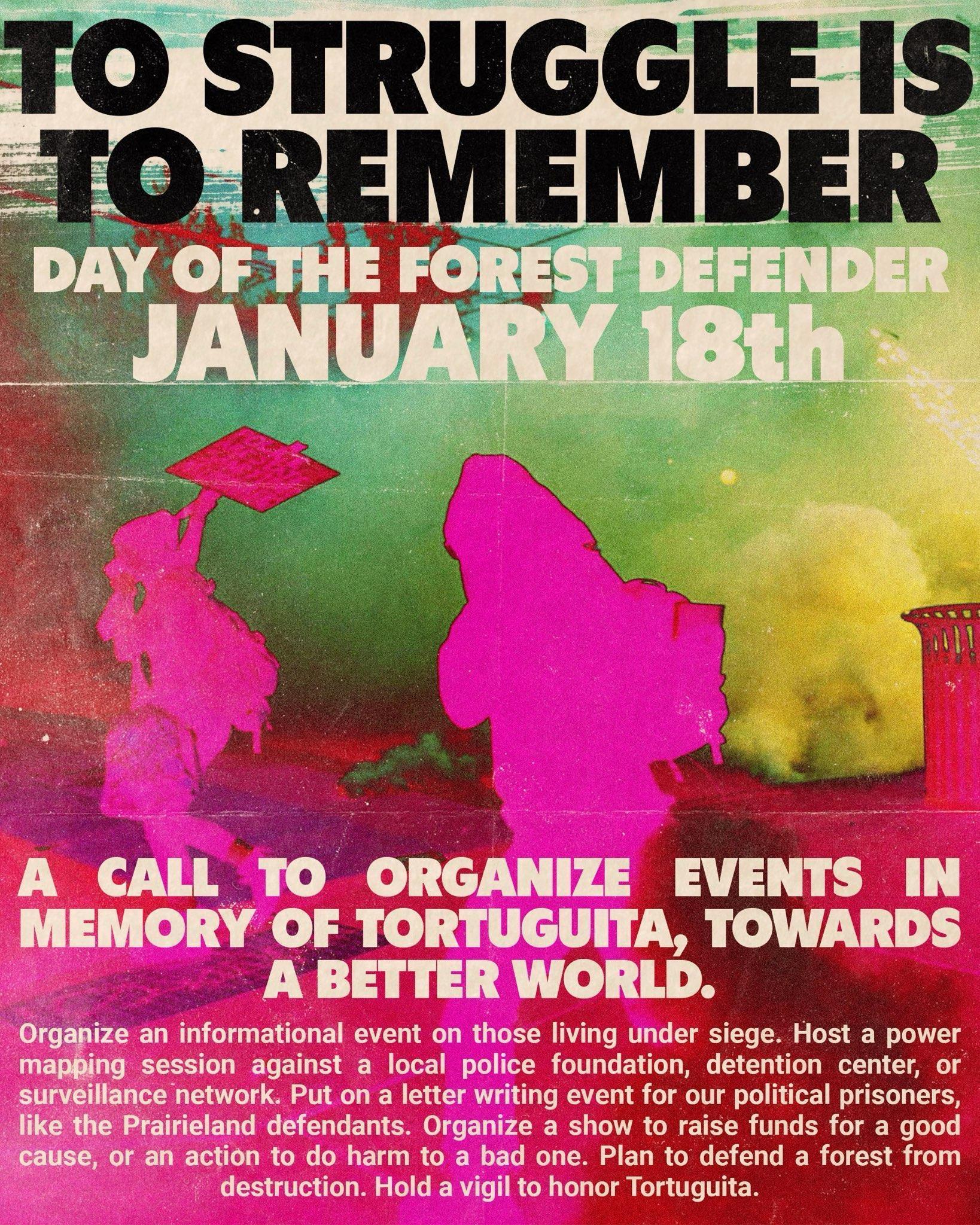

Le 23 janvier, des milliers de personnes se sont mises en grève dans les « Villes Jumelles » de Minneapolis et Saint Paul pour s’opposer à la campagne de kidnappings et de meurtres menée depuis deux mois par des mercenaires fédéraux au service du programme de nettoyage ethnique de Donald Trump. Plus de 1000 entreprises ont fermé leurs portes, certaines avec enthousiasme, d’autres contre leur gré. Dans le même temps, un petit nombre de manifestant·e·s se sont mobilisé·e·s pour empêcher les mercenaires fédéraux liés aux Services de l’immigration et des douanes (ICE) de mener à bien les enlèvements qu’ils avaient prévus pour cette journée.

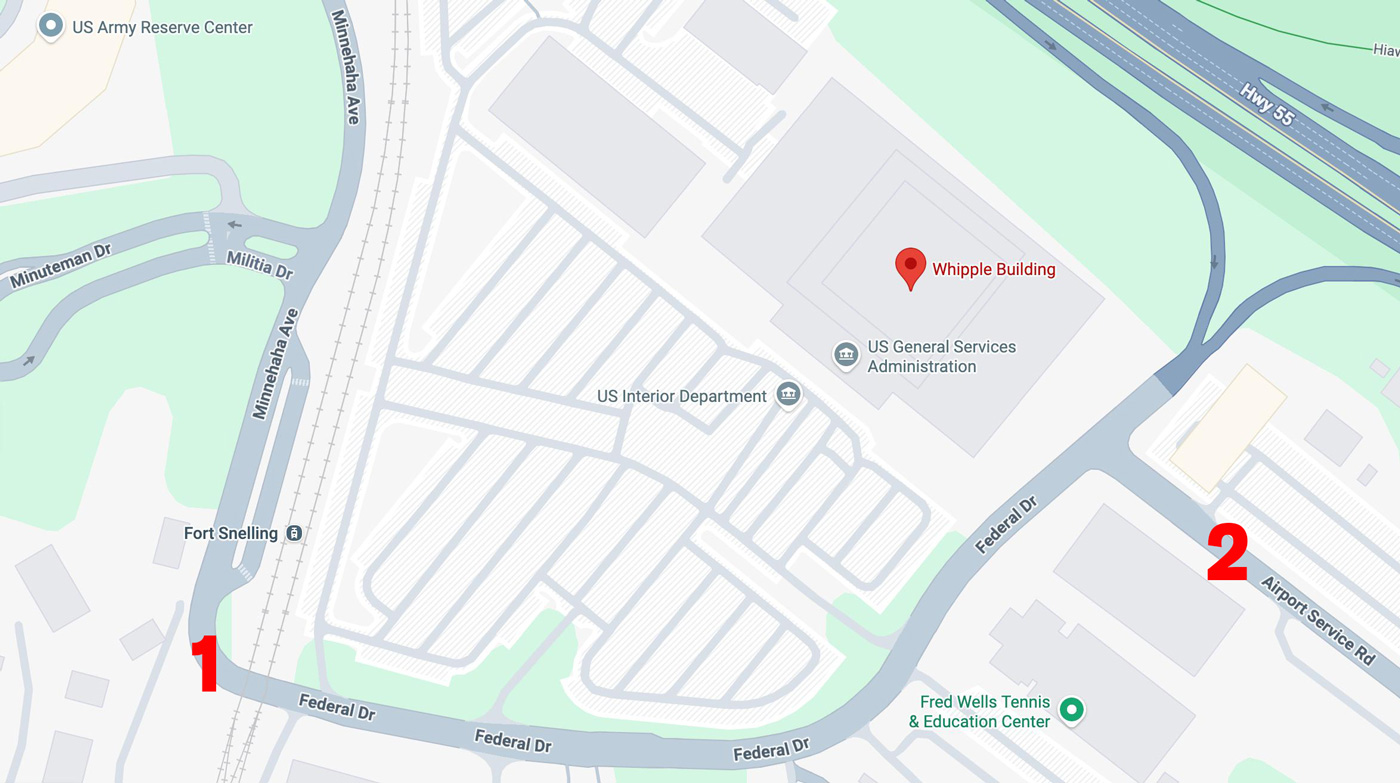

Tôt dans la matinée du 23 janvier, par une température en dessous de zéro, environ 75 manifestant·e·s équipé·e·s de boucliers et de banderoles renforcées ont bloqué l’intersection de Minnehaha et Federal Drive, juste à côté du bâtiment Bishop Henry Whipple, que l’ICE utilise comme base opérationnelle dans les « Villes Jumelles ». Au même moment, quelqu’un a abandonné une caravane pour bloquer la route Airport Service Road située près de l’extrémité nord de Federal Drive (voir la carte). Cette action a permis de complétement bloquer deux des trois voies d’accès au bâtiment Whipple. On peut supposer que ce blocage visait à coincer l’ICE au niveau de l’extrémité nord de Federal Drive, en bloquant tous les points de sortie, mais en fin de compte, ils avaient toujours accès à une autre sortie.

La caravane qui bloquait Airport Service Road est restée en place pendant environ une demi-heure. Les manifestant·e·s ont bloqué l’intersection de Minnehaha et Federal Drive pendant deux heures et demie.

Pendant les deux heures et demie, il n’y a eu aucun signe de l’ICE ou du BorTac – l’unité tactique de la police des frontières, dont les membres ont déjà frappé et aspergé de gaz lacrymogène des manifestant·e·s lors d’actions précédentes devant le bâtiment Whipple. Le parc automobile de l’ICE semblait presque entièrement au complet pendant l’action, ce qui laisse penser qu’ils n’étaient pas en train de se rassembler depuis un autre endroit. Il est possible que cette action ait effectivement piégé un grand nombre d’agents de l’ICE au sein de leur quartier général.

Finalement, après que la caravane ait été retirée de la route, les shérifs du comté d’Hennepin ont menacé d’attaquer les manifestant·e·s avec des armes chimiques. Les participant·e·s au blocage se sont dispersé·e·s cinq minutes plus tard, avant que les armes chimiques ne soient utilisées. Deux arrestations ont été signalées dans la zone, apparemment sans rapport direct avec le blocage de l’intersection entre Minnehaha et Federal Drive.

Le rôle des shérifs mérite d’être souligné. De Chicago aux « Villes Jumelles », les forces de police locales et étatiques, censées répondre aux politicien·ne·s démocrates, ont joué un rôle fondamental dans la répression violente des manifestations afin de permettre à l’ICE de continuer à kidnapper et à brutaliser des personnes. Tout mouvement contre l’ICE devra faire face à ce bipartisme.

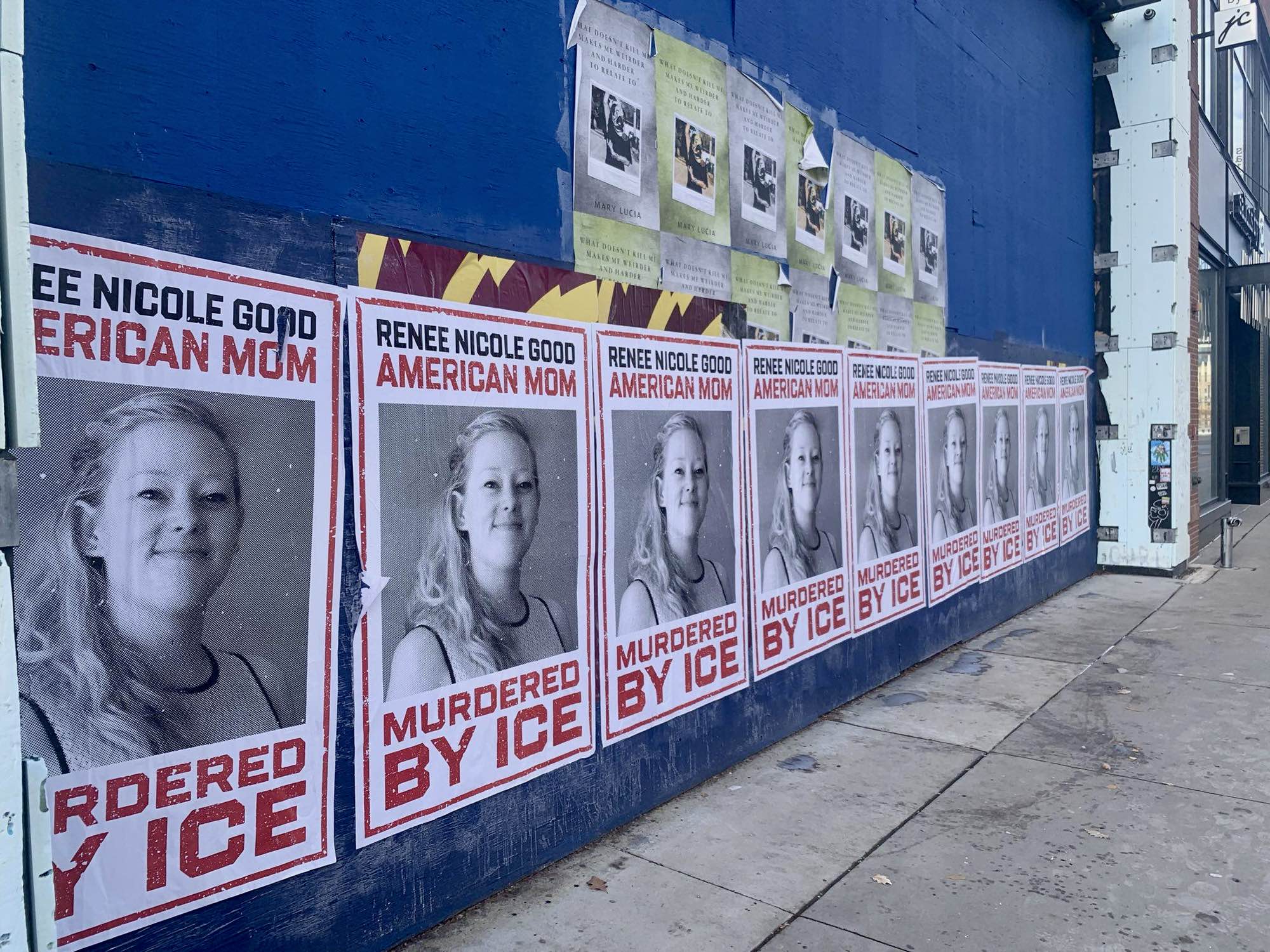

Il y a deux semaines, le 8 janvier, des manifestant·e·s ont bloqué les portes du bâtiment Whipple pendant une heure en réaction au meurtre de Renee Nicole Good par l’agent fédéral Jonathan Ross. La tentative d’aujourd’hui place la barre plus haut. Il est inspirant de voir que des milliers de personnes ont participé à la grève générale d’aujourd’hui. Le blocus du bâtiment Whipple montre que certaines personnes sont prêtes à aller plus loin, en prenant des mesures audacieuses et créatives pour influencer directement ce que l’ICE peut et ne peut pas faire.

Dans le récit suivant, soumis anonymement, les participant·e·s décrivent ce dont iels ont été témoins pendant le blocus et fournissent quelques éléments de contexte sur leur expérience de résistance à l’occupation de l’ICE.

Position 1 : des manifestant·e·s ont bloqué l’intersection entre Minnehaha et Federal Drive. Position 2 : une caravane abandonnée a bloqué Airport Service Road.

Trois formes de conflit

« Ça a été l’année la plus longue de ma vie. » On entend cette phrase partout dans les « Villes Jumelles », et nous ne sommes qu’au mois de janvier. Plus de cinquante jours d’occupation par les forces fédérales ont pesé sur la détermination et le bien-être des résistant·e·s et des occupants.

Le site fédéral de Fort Snelling, où se trouve le bâtiment Whipple, est connu pour avoir servi de camp de concentration où étaient emprisonné·e·s les Dakotas dans les années 1860. Cet héritage se perpétue aujourd’hui, le site servant de base à des milliers de ravisseurs masqués. Les 3000 agents fédéraux impliqués dans cette opération sont plus nombreux que les effectifs réunis des dix plus grandes forces de police des « Villes Jumelles ».

Les premiers enlèvements ont commencé au compte-gouttes, puis se sont multipliés jusqu’à former un torrent, puis un fleuve aussi puissant que le Mississippi. Les actes les plus odieux et les plus ignobles sont gravés dans nos mémoires, rappelant le type d’attaques menées par l’armée israélienne en Cisjordanie : embuscades dans des écoles et des hôpitaux, envahisseurs masqués utilisant des enfants terrifiés comme otages, fusillades, voire une exécution publique. Les sons stridents des sifflets imprimés en 3D nous brûlent les tympans comme des acouphènes. Pourtant, la violence de l’ICE a alimenté une rage collective dont beaucoup de gens ne se savaient pas capables de ressentir. De nombreuses nouvelles résistantes et de nombreux nouveaux résistants prennent conscience de cette réalité pour la première fois. D’autres ont connu des vagues successives de luttes dans les « Villes Jumelles », qui ont préparé nombre d’entre nous à ce moment.

Le fascisme n’est pas en marche. Il est déjà là.

En réponse, les personnes se sont préparées à passer à l’offensive le jour de la grève générale. Cette offensive comprenait trois luttes différentes, toutes aussi importantes les unes que les autres.

Affronter son moi profond

Comme beaucoup d’autres personnes à l’échelle internationale, nous nous trouvons en eaux inconnues. Les anciennes règles ont été jetées par la fenêtre. Dans les rues, l’ICE agit davantage comme des nazis que comme des policiers. Cela est particulièrement évident pour celles et ceux d’entre nous qui ont une expérience dans l’organisation antifasciste. Leurs tactiques terroristes combinent brutalité et lâcheté ; leur nature imprévisible a mis à rude épreuve même les vétérans les plus aguerris.

C’est la première forme de conflit à laquelle nous devons faire face : la lutte contre soi-même.

L’incertitude engendre la peur. Nous avons recours à la modélisation des menaces pour identifier les risques et déterminer ceux que nous sommes prêt·e·s à prendre. Les tactiques de déplacement telles que le positionnement de tireurs d’élite sur les toits, la mise en place de points de contrôle et l’envoi d’équipes de sécurité pour escorter les personnes dans les zones dangereuses sont redevenues courantes, comme elles l’étaient au plus fort des soulèvements de 2020. C’est désormais le cas même pour les grands rassemblements. Nous étudions et mettons en pratique ces compétences encore et encore, faisant de notre mieux pour surmonter nos peurs tout en cherchant à apaiser l’angoisse que nous ressentons au sujet de celles et ceux qui ont déjà disparu.

Il faut également faire preuve de prudence lors de délibérations, car la frustration peut facilement éclater pour des questions mineures ou sans importance. Reconnaître et réguler nos propres états émotionnels est essentiel pour éviter la tendance à agir sous l’emprise de la peur. Les techniques de visualisation en groupe offrent la possibilité d’imaginer les résultats possibles et de préparer nos réponses à l’avance.

Le crime contre l’humanité que nous appelons génocide n’affecte pas seulement celles et ceux qui sont enlevé·e·s ou tué·e·s. Celles et ceux qui restent doivent en supporter le poids. Au cours de la semaine qui a précédé la grève générale, nous avons été confronté·e·s à toutes ces problématiques. Néanmoins, nous avons persévéré.

Des manifestant·e·s équipé·e·s de boucliers et de banderoles renforcées bloquent l’intersection entre Minnehaha et Federal Drive

Affronter le monde naturel

Il y a une différence entre le froid ordinaire et le froid glacial. C’est difficile à décrire si tu ne l’as jamais vécu. Dans le froid glacial, il y a presque une quiétude sereine dans l’air, la tranquillité apparente qui t’incite à sous-estimer sa dangerosité. Un froid polaire littéral peut envahir notre État. Une semaine avant la grève générale, il est devenu évident que la journée allait être très froide.

Cette deuxième forme de conflit est tout aussi dangereuse que n’importe quelle violence humaine : la lutte contre la nature.

J’ai déjà été témoin d’un décès dû à l’exposition au froid. Je n’oublierai jamais l’aspect vitreux de la peau noire de la victime. L’ICE s’est récemment inspirée des « Starlight Tours » (les « voyages sous la lumière des étoiles ») de la police de Saskatoon (ville canadienne) et relâche désormais des personnes arrêtées au beau milieu de la nuit dans des zones reculées, utilisant délibérément l’exposition aux intempéries comme une arme de torture. Le matin de la grève générale, la température ajustée en fonction du refroidissement éolien était d’environ -30 degrés Fahrenheit (-35 degrés Celsius). Cela peut provoquer des gelures sur la peau exposée en moins de 20 minutes, un défi qui nécessite une planification minutieuse et des vêtements spécialisés pour y faire face.

Dans l’État moderne de surveillance que nous connaissons, il faut également veiller à ne pas être identifié par ses vêtements d’hiver spécialisés. Malgré la mise en place d’endroits pour se réchauffer, plusieurs personnes venues d’autres villes ont sous-estimé les risques et ont été blessées par le simple fait d’être exposées au froid. Il y aurait certainement eu deux ou trois fois plus de participant·e·s au blocage s’il n’avait pas fait si froid dehors.

Comme lors de la lutte contre le Dakota Access Pipeline, on craignait que les forces étatiques ou fédérales n’utilisent l’eau comme une arme. À un moment donné, un éclaireur a repéré et signalé par radio ce qui semblait être des préparatifs en vue d’utiliser un canon à eau. Par ce temps, sans installation à proximité pour se réchauffer, une telle arme pouvait causer des dommages irréversibles. De même, l’eau utilisée généralement pour se rincer des armes chimiques peut présenter un risque avec de telles températures.

La tension était palpable, mais grâce à des vestes supplémentaires et des chauffe-mains, nous avons réussi à tenir bon.

La caravane abandonnée au milieu de la route Airport Service Road.

Affronter les occupants

Situé de l’autre côté de l’autoroute pas rapport au reste de la ville, le bâtiment Whipple est difficile d’accès à pied et bien protégé des piétons. Deux jours avant l’action, nos adversaires ont ajouté des barrières supplémentaires afin de créer des points d’étranglements et des occasions de piéger les manifestant·e·s. Ils ont installé des murs « jersey » (des blocs de bêton généralement utilisés pour séparer des voies de circulation) et des clôtures de chaque côté de Federal Drive, sur toute la longueur, séparant la route du trottoir, bloquant toutes les allées et créant ainsi une sorte de tunnel. Considérée uniquement comme une tactique défensive, cette mesure était logique dans un état d’esprit obsédé par la violence. Elle a également facilité le blocage de la route, car leurs fortifications ne leur laissaient que trois points de sortie.

Quatre groupes différents se sont préparés à mener des actions pour bloquer ces points. C’est la dernière forme de conflit à laquelle nous devons faire face : la lutte contre les occupants.

Un groupe est arrivé à pied depuis la ville et la gare, portant des boucliers, des banderoles faites avec des tôles d’acier et d’autres objets. Leur objectif était de bloquer le point principal d’accès afin de détourner la circulation. Arrivé·e tôt, j’ai vu des objets être distribués alors que les gens se blottissaient les uns contre les autres pour se réchauffer sur le parking à ciel ouvert. Au début, leur nombre semblait préoccupant tant il était faible. Le groupe a avancé vers le point d’étranglement, occupant toute la zone devant le tunnel. Les manifestant·e·s ne pouvaient pas entrer, mais les mercenaires ne pouvaient pas sortir.

Peut-être que ces derniers n’étaient pas préparés à cette réalisation mutuelle des objectifs. Quoi qu’il en soit, les seules forces auxquelles ces manifestant·e·s ont été confronté·e·s étaient trois voitures de patrouille du département du shérif du comté de Hennepin. Les forces fédérales sont restées retranchées dans le bâtiment, apparemment effrayées à l’idée de sortir dans le froid. Les manifestant·e·s ont scandé des slogans et les ont provoqués pour attiser leur colère, mais les agents fédéraux ne se sont pas montrés. Ils n’ont pris aucune mesure offensive.

Peut-être que les agents fédéraux sont-ils eux aussi épuisés par leur longue campagne de violence méprisable. Peut-être étaient-ils débordés par les préparatifs en vue de la grève générale. Peut-être avaient-ils plus peur de la nature que les manifestant·e·s. Ou peut-être obéissaient-ils aux ordres stricts de leurs supérieurs hiérarchiques de ne pas intervenir, pour des raisons que nous ne pouvons que supposer.

Dans tous les cas, il était inhabituel qu’ils n’aient pas attaqué l’action de blocage. Les participant·e·s ont réussi à conserver tous les équipements et le matériel qu’iels avaient apportés pour l’action, ce qui est inhabituel dans ce type d’affrontements.

Pendant que ce groupe tenait l’entrée de la ville, d’autres groupes menaient des actions coordonnées ailleurs. Un groupe a transporté du matériel en vue de former une barricade jusqu’à l’entrée de l’autoroute. Le premier convoi de ce groupe a apparemment utilisé une caravane pour bloquer l’accès puis a quitté la zone. Le deuxième convoi du groupe a dû quitter la zone sans pouvoir ériger aucune sorte de barricade, car les shérifs avaient envahi la caravane à la dernière seconde. La seule caravane qui restait a néanmoins permis de bloquer la sortie du bâtiment fédéral pendant près d’une demi-heure.

Enfin, deux autres groupes ont apporté leur soutien et formé un barrage humain sur une route secondaire. Malheureusement, les shérifs ont procédé à deux arrestations lors d’une avancée agressive vers le « tunnel » fortifié. Selon certaines informations, des boules de neige auraient été lancées sur les véhicules fédéraux, brisant une vitre. La glace contre l’ICE.

Après l’utilisation de gaz lacrymogène, de nombreuses personnes présentes dans cette zone ont commencé à se diriger vers l’action de blocage principale, renforçant ainsi les effectifs à l’intersection entre Minnehaha et Federal Drive.

Lorsque les barricades solides étaient en train d’être détruites par les forces de l’ordre, les manifestant·e·s ont pris un moment pour évaluer la situation. Iels avaient déjà atteint leurs objectifs pour la journée, en coordonnant plusieurs groupes et en profitant de la grève générale pour paralyser le bâtiment Whipple. Ayant la possibilité de partir sans subir de pertes, iels ont choisi de la saisir, quittant les lieux avant que les armes ne soient déployées. Iels se sont replié·e·s en formant un seul bloc, toujours protégé·e·s par leurs boucliers et leurs bannières en acier, scandant « Le Minnesota a fait fondre l’ICE ! »

Pendant deux heures et demie, les manifestant·e·s ont bloqué toutes les voies d’accès au bâtiment Whipple, à l’exception d’une seule.

L’action d’aujourd’hui ne fait que renforcer notre détermination. Nous avons désormais davantage d’expérience en matière de coordination et une meilleure connaissance du terrain. Le fait que les forces fédérales ne se soient pas montrées renforce l’idée qu’elles ne sont pas prêtes à se défendre dans le cadre d’affrontements de grande ampleur, ou du moins qu’elles préfèrent éviter de le faire. Leur dépendance continue à l’égard de la police d’État et des shérifs nous pose des questions stratégiques complexes, mais pourrait également leur créer des complications à l’avenir.

Comme l’ont récemment déclaré nos camarades locaux à propos de la menace de Donald Trump d’invoquer la loi sur l’insurrection :

« Nous devons continuer à organiser les communautés, à patrouiller dans nos rues et à mettre en place des équipes d’intervention rapide, à faire pression pour obtenir des arrêts de travail et à les épuiser à chaque étape. Nous devons leur faire payer chaque empreinte qu’ils laissent dans notre neige. Lorsque l’occasion se présentera, nous les chasserons de nos rues et démolirons leur camp de concentration. L’ICE fondra lorsque la chaleur augmentera. »

À jamais vôtre dans la lutte.

Autres lectures

- From Rapid Response to Revolutionary Social Change: The Potential of the Rapid Response Networks

- Les réseaux d’intervention rapide dans la région de Minneapolis-Saint Paul : comment s’organise l’auto-défense populaire contre l’ICE

- Les quartiers nord de Minneapolis chassent l’ICE : un témoignage direct sur la réaction à une nouvelle fusillade impliquant l’ICE

- Minneapolis réagit au meurtre commis par l’ICE : un récit depuis les rues

- Protesters Clash with ICE Agents Again in the Twin Cities: A Firsthand Report

- Minneapolis to Feds: “Get the Fuck Out”: How People in the Twin Cities Responded to a Federal Raid

17.01.2026 à 11:50

Des manifestant·e·s désignent le bâtiment fédéral d’Oakland comme un site des opérations de l’ICE

Texte intégral (2259 mots)

Alors que l’attention du public s’est concentrée ce mois-ci sur la région des « Twin Cities » – la région métropolitaine de Minneapolis-Saint Paul connue sous le nom de « Villes Jumelles » – où près de 3000 mercenaires fédéraux se livrent à une vague d’enlèvements et de meurtres, les agents des services de l’immigration et des douanes (ICE) restent actifs dans tout le pays, terrorisant les communautés et se préparant à des futures vagues tout aussi brutales que celles qui ont lieu actuellement dans la région des « Villes Jumelles ». Mais cela ouvre également des possibilités pour les personnes à travers le pays pour agir en solidarité avec celles et ceux qui sont visé·e·s par l’ICE en frappant ailleurs, révélant ainsi la faiblesse et l’impopularité des forces fédérales et en dispersant leur attention.

C’est précisément ce qu’ont fait les habitant·e·s de la région de la baie de San Francisco le 10 janvier dernier, en brisant 47 vitres et fenêtres du bâtiment fédéral d’Oakland et en le recouvrant de peinture afin de l’identifier comme étant la base des opérations de l’ICE dans la région. Nous avons reçu le compte-rendu suivant sous forme de contribution anonyme.

Chinga la Migra : le bâtiment fédéral d’Oakland pris pour cible

De nos jours, tout le monde déteste l’ICE. Des personnes d’horizons politiques différents souhaitent les voir quitter nos villes. Depuis leur expansion massive en 2025, de nouvelles formations se sont mobilisées pour lutter ensemble contre la violence étatique et ce, d’une manière que nous n’avons pas vue depuis des années. Dans le passé, et plus récemment lors des soulèvements contre les violences policières en 2020, une énergie révolutionnaire tout aussi large s’est progressivement essoufflée et a été redirigée vers l’électoralisme par les libéraux, tandis que la gauche s’est enlisée dans une forme d’épuisement ainsi que dans des querelles internes au sujet des tendances ou des tactiques politiques. Cette fois-ci, si nous voulons saisir l’occasion de créer des mouvements résilients et faire face à la montée mondiale de l’autoritarisme, nous devons faire quelque chose de différent.

Dans la baie de San Francisco, c’est ce que nous avons fait.

Au cours des dix derniers mois, la lutte contre l’ICE a entraîné un changement nécessaire dans les modes d’organisation et les relations entre les différentes formations radicales de la région de la baie de San Francisco. Nous avons vu des réseaux locaux former des assemblées de quartier, des réseaux denses « Adopt-a-Corner » surveiller les écoles et les lieux de travail, et de nouvelles relations et approches stratégiques se développer à partir des conditions réelles présentes sur les lieux de lutte.

L’un des lieux principaux de lutte a été le tribunal fédéral de l’immigration à San Francisco, où l’ICE enlevait les personnes qui s’y présentaient pour leurs différents rendez-vous administratifs. Une fois ce site identifié comme un point d’intervention majeur, des groupes communautaires se sont spontanément rassemblés et ont commencé à assurer une présence protectrice à l’extérieur du tribunal. Des groupes anarchistes affinitaires ont commencé à travailler en collaboration avec des formations marxistes, des réseaux d’entraide et des groupes communautaires officiels, des avocats et même des organisations libérales à but non lucratif d’une manière que nous n’avions jamais vu auparavant. Les anarchistes ont affronté les agents de l’ICE dans les rues aux côtés de chefs religieux rassemblés devant le palais de justice. Les militant·e·s du Black Bloc ont tenu bon aux côtés des prêtres et des familles lors de l’incursion fédérale sur l’île de Coast Guard Island ; ce qui a finalement conduit le gouvernement fédéral à annuler l’opération prévue par l’ICE dans la région de la baie de San Francisco en octobre dernier.

Alors que nos ennemies disposent de ressources de plus en plus importantes, nous consolidons notre pouvoir en dépassant le sectarisme et en collaborant avec des individus et des organisations qui partagent notre vision commune de l’avenir, même s’ils ont des théories du changement et des inspirations politiques différentes. Pour ce faire, nous ne faisons pas de concessions idéologiques aux libéraux, mais nous identifions plutôt nos compétences respectives et nos objectifs communs. Les gens ont maintenu une clarté de principe quant à la nécessité d’affronter directement l’État, même lorsqu’elles et ils travaillaient avec d’autres personnes qui n’étaient pas encore prêtes à prendre ces mesures.

Cette coalition fondée sur des principes – partager une vision commune de ce que nous essayons d’accomplir grâce à nos nombreux et différents rôles, compétences et tendances tactiques – fonctionne. Les détentions dans les tribunaux ont chuté ; elles sont désormais bloquées par une injonction déposée en janvier dernier par l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU). L’ICE et le département de la Sécurité intérieure ont du mal à se déplacer dans la région de la baie de San Francisco sans être poursuivis et harcelés par des gens ordinaires, grâce notamment à l’expansion des groupes de surveillance de quartier et des réseaux de communication dans toute la région.

Les habitant·e·s de la région ont récemment identifié un autre lieu de lutte : le bâtiment fédéral d’Oakland. Grâce à un vaste réseau de chercheuses et chercheurs qui surveillent les activités de l’ICE, le bâtiment fédéral a été identifié comme un haut lieu pour la mise en place des opérations de l’ICE dans la région de l’East Bay.

Une coalition d’antifascistes engagé·e·s dans la lutte contre l’ICE dans la région de la baie de San Francisco ont réagi au meurtre de Renee Good en planifiant une riposte militante le 10 janvier. Cette action visait à attaquer les infrastructures fédérales et à entraver les opérations de l’ICE au niveau local, à la fois en désignant publiquement le bâtiment fédéral comme un site majeur des opérations de l’ICE et en causant des dommages matériels. Cette action visait également à raviver la culture militante dans la région qui s’était affaiblie au cours des cinq dernières années, et à montrer notre force et notre capacité à riposter. Elle a été orchestrée en solidarité avec les soulèvements à Minneapolis pour Renee Good, Keith Porter et toutes les vies perdues aux mains de l’empire « américain ».

Une foule de 80 à 100 personnes, pour la plupart vêtues de noir et portant des keffiehs, s’est rassemblée à l’amphithéâtre du lac Merritt juste après le coucher du soleil, le 10 janvier 2026. Des camarades ont prononcé des discours sur les initiatives locales visant à lutter contre les enlèvements de l’ICE, contre l’expansion des caméras Flock et sur les liens entre la lutte palestinienne et la lutte contre l’ICE. Puis la marche a commencé.

La foule a défilé devant le palais de justice du comté d’Alameda, le décorant de slogans avant de passer par Oscar Grant Plaza pour atteindre le bâtiment fédéral d’Oakland. Les manifestant·e·s ont brisé 47 vitres et fenêtres du bâtiment et l’ont recouvert de peinture pour le marqué comme étant un site important des opérations de l’ICE dans la région de la baie de San Francisco – un fait relativement méconnu du public à l’époque. L’énergie était palpable et les slogans enthousiastes, et de nombreuses et nombreux participant·e·s ont décrit cet événement comme le plus grand black bloc qu’iels aient vu dans la région depuis les soulèvements de 2020. Les manifestant·e·s sont resté·e·s soudé·e·s et ont veillé les un·e·s sur les autres. La foule s’est déplacée rapidement, est restée groupée et a réussi à échapper aux forces de l’ordre jusqu’à sa dispersion.

La réaction à cette action a été extrêmement positive. Alors que les manifestant·e·s brisaient les vitres et écrivaient des messages à la bombe, les passant·e·s les acclamaient et les automobilistes klaxonnaient en guise de soutien ; certaines voitures ont même décidé de contourner la foule afin de ralentir la progression des voitures de police qui les poursuivaient. Le lendemain matin, des influenceuses et influenceurs locaux se sont rassemblé·e·s devant le bâtiment fédéral pour filmer des vidéos encensant cette action. Un article sur cet événement publié dans le San Francisco Chronicle a suscité beaucoup d’intérêt et a même reçu le soutien des libéraux. Au cours des jours suivants, presque tous les habitant·e·s d’Oakland ont appris ce qui s’était passé cette nuit-là et ont découvert que l’ICE s’était mobilisée depuis le bâtiment fédéral de notre ville bien-aimée.

Dans l’ensemble, les participant·e·s ont qualifié cette action de réussite. Elle illustre une stratégie offensive qui peut être reproduite partout où l’ICE est présente : identifier et démystifier les lieux d’opération de l’ICE auprès du public et attaquer ses infrastructures, tout en recueillant le soutien et les contributions de l’ensemble du spectre politique. La réorientation vers le militantisme, toutes tendances politiques confondues, a montré que la ville d’Oakland reste profondément ancrée dans la lutte conflictuelle et dispose de la force nécessaire pour combattre l’État. Cette action indique que le mouvement contre l’ICE et l’empire colonial dans son ensemble gagne en puissance et acquiert de nouvelles capacités. La diversité des intervenant·e·s, des participant·e·s et des sympathisant·e·s n’aurait pas été possible sans les mois consacrés à la formation d’une coalition et à la mise en place de projets destinés au grand public, qui ont permis aux nouvelles et nouveaux venu·e·s dans les mouvements militants de s’engager dans la voie du militantisme.

Bien entendu, il y a des limites à chaque action et à chaque projet politique. Si l’action menée le 10 janvier au bâtiment fédéral a atteint son objectif de normaliser le militantisme et de perturber les infrastructures fédérales, l’ICE continue d’enlever nos ami·e·s, nos familles, nos voisin·e·s, et ses fonds et son pouvoir ne cessent de croître chaque jour. Se venger pour nos martyrs n’est pas la même chose que rendre justice, et cela ne répare pas les graves dommages qui se produisent tout autour de nous.

Les habitant·e·s de la baie de San Francisco veulent que l’ICE quitte notre région et disparaisse partout ailleurs. Nous savons que la lutte contre l’ICE est une lutte pour libérer les territoires et tous les peuples opprimés partout dans le monde. Nous savons que nous devons construire un mouvement de masse de gauche durable et résilient, capable de renverser l’empire existant. Et nous savons que pour y parvenir, nous avons besoin les un·e·s des autres.

L’ICE, la police, l’agression impérialiste et toutes les formes de violence étatique réussissent lorsqu’il n’y a pas d’opposition organisée, lorsqu’elles peuvent mener leurs opérations clandestinement sans rencontrer de résistance. Lorsque nous identifions les points stratégiques et intervenons, nous gagnons. Lorsque nous utilisons l’intervention directe comme moyen de préparer un soulèvement de masse, nous gagnons.

Se contenter de seulement briser des vitres, sous le couvert de l’obscurité, n’est pas automatiquement une stratégie politique efficace, mais cela peut devenir efficace en tant qu’étoile dans une constellation plus large de résistance.

—xoxo, des individus gays anonymes de la région occupée de Huichin / soi-disant Oakland, Californie.

15.01.2026 à 18:50

Les réseaux d’intervention rapide dans la région de Minneapolis-Saint Paul : Comment s’organise l’auto-défense populaire contre l’ICE

Texte intégral (3976 mots)

Les réseaux d’intervention rapide, organisés par la population afin de protéger leurs communautés face aux agents fédéraux qui ont pour but de les enlever, de les brutaliser et de les terroriser, ont évolué très rapidement pour suivre l’évolution permanente des méthodes du Service de l’immigration et des douanes (ICE). Durant les six semaines d’occupation écoulées, les volontaires des Villes Jumelles (Minneapolis-Saint Paul) ont amélioré sans relâche leur méthode d’intervention, jusqu’à parvenir à une structure dynamique et robuste. Le présent rapport explore ce dispositif dans le but de soutenir d’autres groupes à travers le pays susceptibles d’être bientôt confrontés à des pressions comparables.

Le 2 décembre, une centaine d’agents de l’Immigration et des Douanes ont été envoyés dans les Villes Jumelles de Minneapolis et Saint Paul dans le cadre d’une opération d’arrestations et d’expulsions conduite dans plusieurs municipalités. Depuis, ces agglomérations ont été transformées en zones assiégées, irreconnaissables pour beaucoup de leurs habitants. La quantité d’agents fédéraux présents y a été multipliée par 30, atteignant près de 3 000. À titre de comparaison, le service de police de Minneapolis compte approximativement 600 policiers. La mort de Renee Nicole Good, membre d’un réseau d’intervention rapide, le 7 janvier, suivie, une semaine plus tard, le 14 janvier, par la fusillade d’une autre personne, a retenu toute l’attention nationale.

Pourtant, la majorité des personnes estiment que ce qui se déroule dans les Villes Jumelles s’inscrit dans la continuité des actions de l’ICE et des formes de résistance vues dans d’autres régions du pays. En réalité, l’étendue des arrestations, des détentions et des affrontements atteint un niveau sans précédent.

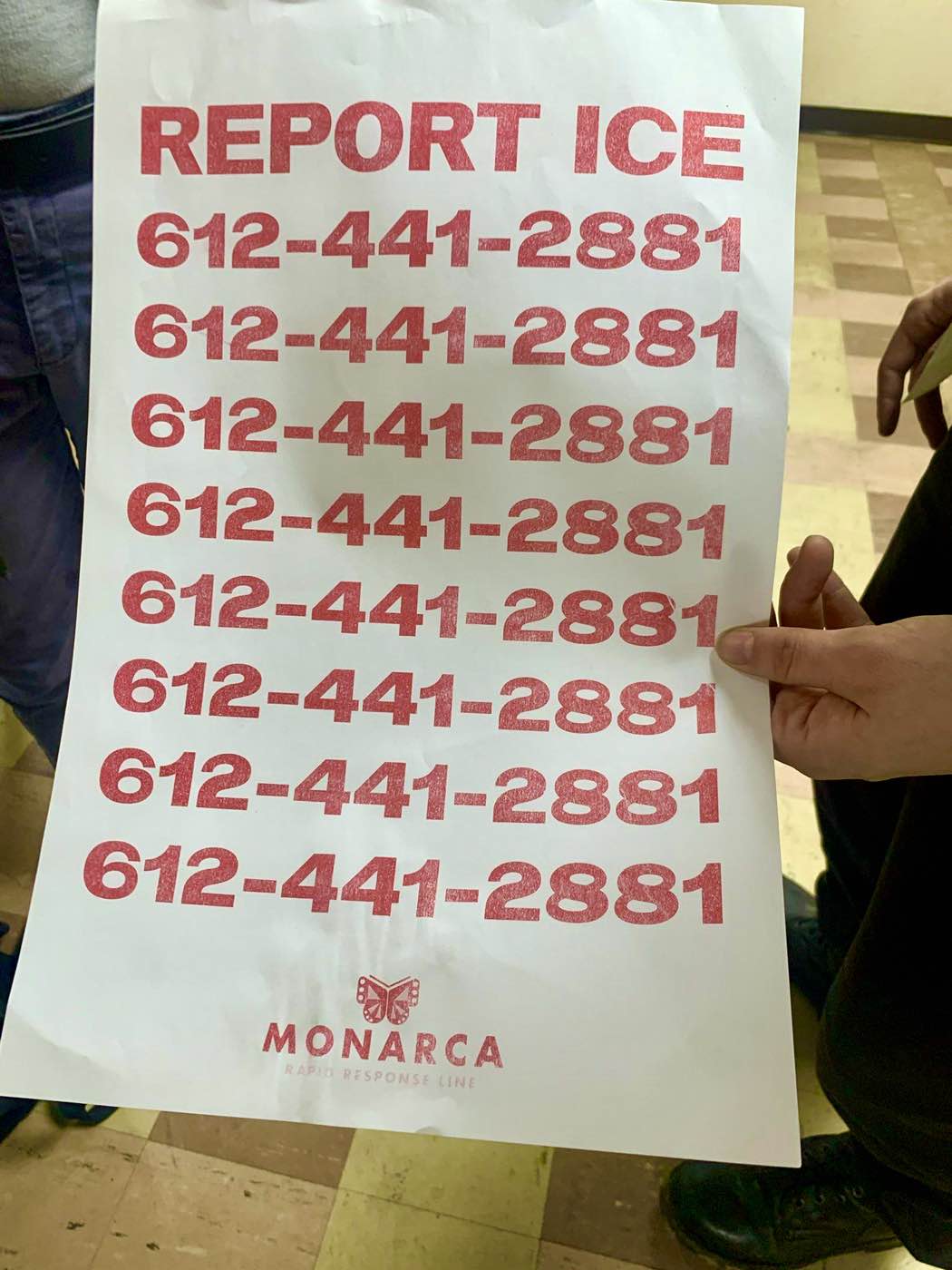

Pour découvrir la première version du modèle d’intervention rapide, développée à Los Angeles puis affinée à Chicago et ailleurs à l’automne, commencez ici. Pour apprendre à créer des groupes Signal réservés aux administrateurs, commencez ici.

Le Déferlement

Pendant les mois qui ont précédé l’afflux important d’agents de l’ICE dans les Villes Jumelles, les habitants et les structures locales ont instauré un dispositif d’intervention rapide, assez centralisé. Les témoins pouvaient y transmettre leurs observations, avec différents niveaux de preuve, à un coordinateur via un système de messagerie instantanée. Une fois les signalements reçus, standardisés et contrôlés, les coordinateurs les relayaient massivement sur le système, ce qui entraînait le rassemblement des personnes situées à proximité. Ce système semblait efficace pour susciter une mobilisation lors d’opérations de grande ampleur, comme un raid dans un groupe d’appartements, mais il a commencé à montrer ses limites lorsque l’ICE a testé des interventions plus rapides et moins lourdes.

Puis, autour du 1er décembre, les descentes de police ont presque disparu et les agents, arrivés en masse, ont lancé une série de perquisition et d’arrestations musclées. L’ancien modèle s’est rapidement montré obsolète, le délai d’intervention se réduisant à quelques minutes. Les membres de la communauté, souhaitant une approche plus directe que le système actuel, caractérisé par des observateurs légaux et des procédures inefficaces, ont commencé à instaurer un système parallèle pour pallier leurs lacunes et gagner en réactivité.

Ce système a commencé avec un tchat à grande échelle pour les signalements concernant le Southside, où chacun pouvait diffuser n’importe quelle alerte. À mesure que les opérations de l’ICE s’intensifiaient et s’accéléraient, ce tchat, plus ouvert et réactif, a vu son nombre de membres augmenter et est devenu un espace attirant pour ceux qui souhaitaient aller de simplement consigner les opérations de l’ICE. Les participants ont commencé par utiliser le programme de signalement existant pour avertir les personnes visées de l’arrivée de l’ICE et harceler ses agents, puis ont peu à peu cherché à les mettre en échec : en bloquant les véhicules de l’ICE avec leurs propres voitures, en bloquant physiquement les agents, et en mobilisant des foules et des patrouilles pour intimider de petits groupes d’agents et les forcer à battre en retraite.

Au fur et à mesure que les tchats gagnaient en ampleur, de nouveaux tchats ont été ouverts pour subdiviser la ville en sections de plus en plus restreintes, certaines couvrant à peine un rayon de quatre pâtés de maisons. Cela permet aux utilisateurs de suivre les signalements qui les concernent directement et de répondre rapidement et efficacement aux observations proches.

Contre-surveillance

Ces réseaux ont largement tiré profit d’un dispositif de contre-surveillance instauré au bureau local de l’ICE. Le bâtiment Whipple, un édifice fédéral implanté à Fort Snelling, en périphérie de Minneapolis et de Saint Paul, accueille depuis longtemps un siège régional de l’ICE, après avoir hébergé d’autres administrations fédérales. Le complexe fait face à une garnison de la Garde nationale, se situe près d’une installation militaire et jouxte le fort lui-même, aujourd’hui conservé. Ce dernier se trouve sur le site sacré de la confluence de deux cours d’eau. Il fut l’un des premiers lieux de colonisation de la région et servit même, à une époque, de camp de détention pour les Amérindiens Dakota.

Le complexe Whipple englobe des locaux administratifs, des infrastructures de traitement et de détentions au sous-sol, ainsi qu’un grand parking. Les habitants ont identifié ce site comme un point stratégique durant l’été et y maintiennent une présence continue depuis le mois d’août.

Le bâtiment est entouré par deux autoroutes nationales, deux rivières et un aéroport. Avec seulement deux accès pour les véhicules, il est facile de suivre les entrées et sorties des véhicules de l’ICE. Le dispositif Whipple Watch, comme on l’appelle, mobilise depuis des mois des manifestants et des observateurs postés sur place. Ils collectent des informations sur les convois se dirigeant vers la ville ou transportant des détenus vers l’aéroport, identifient les schémas opérationnels, tout comme les jours et les heures de forte activité, et consignent minutieusement les plaques d’immatriculation des véhicules. Cette base de données est consultée quasiment en continu, permettant aux équipes d’intervention rapide, à pied ou motorisées, de confirmer en temps réel la présence des véhicules de l’ICE. L’ICE a commencé à changer régulièrement ses véhicules et plaques pour tenter de contrer ce système de contre-surveillance, mais le nombre de signalements reçus ne cesse d’augmenter.

Whipple Watch poursuit trois objectifs principaux :

- Fournir un système d’alerte anticipé concernant les afflux massifs de troupes et de convois aux réseaux locaux d’intervention rapide,

- Collecter des données, notamment via les registres des plaques d’immatriculation,

- S’assurer que l’ICE sache qu’elle est surveillée, y compris sur son propre territoire.

Whipple Watch a clairement atteint ces objectifs, malgré la présence d’une force militarisée plus qu’hostile.

Much of ICE watch consists of patrollers in cars or on foot, monitoring and reporting on the movements of federal agents.

Comment ça marche

Chaque quartier de la ville (Southside, Uptown, Whittier, etc.) possède des équipes de dispatchers, qui gèrent une conversation continue sur Signal pendant les heures opérationnelles. Il arrive que plusieurs dispatchers opèrent simultanément pour se partager les tâches supplémentaires telles que la surveillance de la conversation, la transmission des rapports vers d’autres canaux ou la vérification des plaques d’immatriculation. La répartition des patrouilles permet également une couverture homogène de tout le secteur, de prendre des notes et d’apporter son aide lors de confrontations. Tous les patrouilleurs, qu’ils soient en véhicule ou à pied, restent connectés pendant toute la durée de leur ronde. Le flux d’informations est constant, permettant aux autres véhicules de décider s’ils sont en mesure de rejoindre l’équipe, de prendre le relais d’une filature ou de poursuivre la recherche d’autres véhicules.

Depuis que l’organisation a été subdivisée en zones de quartier plus précises, les habitants de nombreux secteurs ont également mis en place un dispositif de messagerie instantanée quotidienne. Les conversations sont recréées et effacées chaque jour afin de rester lisibles et d’éviter la saturation (le nombre maximal de participants par groupe Signal étant limité à 1000). Divers quartiers des villes et des banlieues ont reproduit la structure de base de ce système, mais avec des modèles, des structures de discussion, des mécanismes de vérification et des méthodes de collecte de données plus ou moins différentes.

Une équipe chargée de la collecte de données rassemble les informations anonymisées transmises par Whipple Watch ainsi que par plusieurs groupes locaux d’intervention rapide, puis les organise sous des formats exploitables, comme des cartes interactives des zones à risque. Cette équipe gère également la base de données consultable des plaques d’immatriculation, classées selon les catégories : « membres de l’ICE confirmés », « membres de l’ICE présumés », « personnes non affiliées à l’ICE confirmées » et autres.

D’autres forums de discussion localisés ont été créés, notamment autour des établissements scolaires, des communautés religieuses et des services de livraison de courses solidaires. De plus, le forum d’accueil des Réseaux de quartier centralise les informations concernant les nouveaux bénévoles. Des personnes venant de l’ensemble de la ville – ou même du Minnesota – peuvent s’y inscrire et explorer les différents forums disponibles. Les administrateurs les ajoutent ensuite aux groupes ouverts ou les orientent vers les processus de sélection et de formation pour les groupes plus fermés.

Plus récemment, les dispatcheurs ont testé un système de relais permettant aux patrouilleurs qui suivent des véhicules jusqu’aux limites de leur secteur de patrouille de communiquer via messagerie instantanée afin de passer le relai à un patrouilleur de la zone voisine. Cela permet aux patrouilleurs la possibilité de se concentrer sur des itinéraires de plus en plus réduits, qu’ils peuvent rapidement maîtriser pleinement et parcourir ainsi mieux que n’importe quel agent de l’ICE.

Par ailleurs, des relais hispanophones copient les alertes ICE issues des appels de répartition et des tchats locaux, les traduisent, puis les diffusent à de vastes réseaux hispanophones sur Signal et WhatsApp.

Ce qui pourrait sembler, de l’extérieur, comme une formalisation excessive des échanges d’informations, ou au contraire comme un manque de structure dans les communications ouvertes auxquelles participent simultanément tous les patrouilleurs d’une même zone, se révèle en réalité être un dispositif de communication efficace, auto-organisé et bien coordonné.

L’information circule de manière fiable à tous les niveaux grâce aux tchats et aux dispatchers, et les patrouilleurs adoptent rapidement des méthodes qui leur permettent d’éviter de se couper la parole et de transmettre les messages de façon claire et structurée. Les volontaires définissent eux-mêmes leurs créneaux horaires, variables en durée, en fonction de leurs connaissances, de leurs compétences, de leurs centres d’intérêt et de leurs disponibilités.

Ce système est en perpétuelle évolution, très flexible, quelque peu difficile à expliquer aux personnes extérieures, mais étonnamment facile à intégrer – bon, une fois surmonté le choc de recevoir plus de 1500 messages par jour, bien sûr.

« Tu peux pas savoir à quel point c’est des trucs de dingue ici »

La réaction de l’ICE a été tangible. Ils ont modifié leur tactique. Ils ont été expulsés de certains quartiers lors d’opérations. On les a surpris en train de parler de leur peur et du fait que beaucoup d’entre eux avaient fui.

Ils ont aussi intensifié de façon constante et violente leurs agressions envers les observateurs. Les patrouilleurs qui suivent l’ICE de trop près ou trop longtemps se retrouvent souvent encerclés, permettant à quatre à dix agents d’encercler leur véhicule, de frapper aux portes, de crier, de filmer et de les menacer d’arrestation. Les patrouilleurs qui ont bloqué l’ICE avec leur voiture ont été percutés, leurs vitres brisées, ou ont été extraits de force pour être détenus ou arrêtés. Certaines personnes ont été embarquées de force dans des véhicules de l’ICE, transportées sur plusieurs kilomètres, puis balancés au bord de la route. Des agents ont arraché des personnes de leurs voitures, les ont trainés sur plusieurs pâtés de maisons, puis les ont laissées s’enfuir dans la rue. Récemment, des agents ont utilisé du gaz poivre contre les voitures – parfois en essayant de saturer l’intérieur pour contraindre les occupants à sortir, parfois simplement pour marquer les voitures de façon visible afin de les harceler et de les cibler davantage.

Récemment, des agents de l’ICE ont projeté une grenade lacrymogène depuis leur voiture sur l’autoroute afin de tenter de dissuader une personne de les suivre. Non seulement ces agents ont suivi des patrouilleurs jusqu’à leur domicile, mais ils ont également identifié le conducteur ou le véhicule qui les suivait et conduit ces derniers jusqu’à leur propre domicile, dans un but d’intimidation. Des patrouilleurs nous ont raconté avoir été frappés, avoir failli être fauchés, avoir vu leurs véhicules foncer sur eux, avoir été menacés par une arme, avoir eu leurs pneus crevés et avoir été extraits de force hors de véhicules en marche. Si l’assassinat de Renee Nicole Good a choqué le pays, il n’a surpris personne parmi ceux qui ont arpenté les rues des Villes Jumelles ces six dernières semaines.

Le modèle des Villes Jumelles : ne le copiez pas, inspirez-vous-en

Ce qui différencie le réseau d’intervention rapide des Villes Jumelles et tout son écosystème, ce n’est pas l’adhésion stricte à une structure particulière. C’est plutôt une analyse lucide de leur situation, une volonté d’adaptation et le courage de riposter face à l’escalade de la violence.

Les habitants de Minneapolis et Saint Paul observent attentivement leurs adversaires. Ils connaissent les modes de déploiement des agents de l’ICE, leurs positions, leur apparence, leurs comportements et leurs réactions. Ils vivent dans une agglomération relativement petite et densément peuplée, où de nombreux quartiers sont accessibles à pied et où le plan en damier facilite les déplacements en voiture. Les gens sont liés entre eux, s’appuyant sur des liens hérités des mouvements et des soulèvements antérieurs. Le maire de Minneapolis cherche à préserver l’image progressiste de son administration ; il est peu probable que la police soit déployée en renfort des opérations de l’ICE. Ce sont ces conditions concrètes et observables qui ont directement déterminé la conception et la mise en œuvre de la résistance locale.

Les personnes impliquées dans le modèle s’engagent à faire preuve de souplesse et de capacité d’adaptation face à l’évolution de la situation. La ville étant composée de quartiers aux caractéristiques et aux profils démographiques variés, le modèle a été conçu pour s’adapter à chaque quartier. Après l’arrêt des raids, l’ICE a conduit ses opérations presque exclusivement depuis un point central à accès restreints, ce qui a poussé les organisateurs à investir massivement dans la contre-surveillance à cet endroit. Lorsque les interventions de l’ICE ont évolué vers des arrestations de rue et des perquisitions rapides et aléatoires, la seule manière d’anticiper leurs déplacements consistait à identifier leurs véhicules en approche. La population s’est donc focalisée sur le repérage des véhicules de l’ICE sur les routes et sur leur suivi. L’ICE, contraint d’utiliser la surprise et les embuscades, les intervenants se sont servis du bruit – sifflets et klaxons – pour donner rapidement l’alerte à distance. Les agents de l’ICE n’apprécient guère d’agir en infériorité numérique ni d’être encerclés ; les patrouilles regroupent donc les véhicules et mettent en place des barrages routiers improvisés.

Peu de ces situations pouvaient être anticipées. La seule manière de s’adapter efficacement consistait à créer un environnement ouvert et inclusif, favorisant la prise d’initiative et l’auto-organisation.

Le courage des habitants des Villes Jumelles mérite une reconnaissance particulière. Il est facile de critiquer les réseaux d’intervention rapide, car filmer ou observer l’escalade de la violence ne suffit pas à la maîtriser. Dans de nombreuses régions du pays, ces réseaux se sont désengagés avant même de pouvoir agir, en tentant de contrôler de manière excessive les actions de leurs membres, malgré une volonté générale de participer activement au conflit. Les formateurs insistent souvent sur la non-ingérence ; certains intervenants se surveillent mutuellement dans la rue, réprimandant quiconque jette des projectiles ou crie. Dans certains cas, cela découle d’une peur instinctive de représailles envers les ONG impliquées. Dans d’autres, c’est une attention, bien intentionnée mais mal orientée, portée à la « sécurité », qui se traduit par un paternalisme consistant à déterminer pour autrui le niveau de risque jugé acceptable.

On observe cette même prudence excessive dans les Villes Jumelles. Certains instructeurs et coordinateurs, par habitude, incitent les gens à se retirer plutôt qu’à les accompagner dans leurs initiatives. D’autres, au lieu de contrecarrer l’ICE, entravent ceux qui passent à l’action.

Mais ici, le conflit est conduit par ceux qui repoussent les limites, qui se servent de leurs véhicules et de leurs corps pour immobiliser les agents et libérer les personnes détenues, qui jettent des boules de neige et des pierres, qui renvoient les grenades lacrymogènes, qui couvrent les voitures et les agents de peinture et brisent les vitres de leurs automobiles, qui continuent de hurler au visage des ravisseurs lorsqu’ils sont frappés, aspergés de gaz poivré ou touchés par des balles en caoutchouc, qui assistent aux enlèvements masqués, aux disparitions non-élucidées et au nombre sans précédent de morts perpétrés par cette nouvelle ICE enhardie, et ils sont prêts à prendre de véritables risques pour les arrêter. Ils subissent les représailles, et malgré cela, ils sont plus nombreux, plus forts et plus courageux.

Se préparer à l’arrivée massive des agents de l’ICE dans votre ville – et croyez-moi, leur arrivée est imminente – demande d’examiner le terrain et de faire preuve de créativité. La stratégie la plus adaptée à votre ville ne ressemblera probablement pas aux unités d’observation régulières stationnées dans leurs quartiers généraux ni aux patrouilles mobiles d’intervention rapide. Il faudra analyser en profondeur comment tirer le meilleur parti de vos atouts et exploiter vos faiblesses dans votre contexte spécifique. Commencez dès maintenant à étudier, planifier, collaborer et expérimenter.

Nous nous tournons vers les Villes Jumelles, non pas pour en reproduire les détails, mais pour leur clarté d’analyse, leur action rapide et décisive, leur expérimentation agile, leur profonde bienveillance mutuelle et leur courage contagieux.

Ce rapport a été rédigé par des visiteurs des Villes Jumelles, qui ont eu le plaisir d’être accueillis au sein du réseau pour quelques jours. Merci à tous ceux qui nous ont fait découvrir leur ville, nous ont expliqué le fonctionnement de leurs systèmes et nous ont emmenés patrouiller. Amour et rage.

Resources

- Eight Things You Can Do to Stop ICE

- Seven Steps to Stop ICE

- When the Feds Come to Your City: Standing Up to ICE—A Guide from Chicago Organizers

Further Reading

- Minneapolis Responds to the Murder of Alex Pretti: An Eyewitness Account

- Protesters Blockade ICE Headquarters in Fort Snelling, Minnesota: Report from an Action during the General Strike in the Twin Cities

- From Rapid Response to Revolutionary Social Change: The Potential of the Rapid Response Networks

- North Minneapolis Chases Out ICE: A Firsthand Account of the Response to Another ICE Shooting

- Minneapolis Responds to ICE Committing Murder: An Account from the Streets

- Protesters Clash with ICE Agents Again in the Twin Cities: A Firsthand Report

- Minneapolis to Feds: “Get the Fuck Out”: How People in the Twin Cities Responded to a Federal Raid

15.01.2026 à 10:27

Les quartiers nord de Minneapolis chassent l’ICE : Un témoignage direct sur la réaction à une nouvelle fusillade impliquant l’ICE

Texte intégral (2441 mots)

Après que des agents du Service de l’immigration et des douanes (ICE) aient tiré sur au moins une personne dans les quartiers nord de Minneapolis dans la nuit du 14 janvier, une foule s’est rassemblée et leur a fait face, les affrontant et arrachant le ruban jaune que les autorités avaient mis en place autour de la zone. La police est venue prêter main forte aux mercenaires fédéraux, se joignant à eux pour tirer une quantité considérable de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes sur les manifestant·e·s ainsi que sur les voitures qui passaient par là et les maisons du quartier résidentiel. Néanmoins, les agents ont perdu le contrôle de la zone et ont battu en retraite, cédant les rues à celles et ceux qui leur avaient tenu tête.

Au cours de cette opération, les agents de l’ICE ont abandonné plusieurs véhicules dans la zone. Les manifestant·e·s ont ouvert les véhicules et y ont trouvé des cartes d’identité, des documents administratifs, des plaques d’immatriculation, des plans opérationnels, du matériel tactique et d’autres objets. Des images de manifestant·e·s examinant ces documents ont été diffusées en direct sur Internet.

Cet événement fait suite au meurtre atroce de Renee Good survenu une semaine plus tôt et perpétré par l’agent Jonathan Ross en plein jour. Ce meurtre a été filmé par plusieurs personnes. Tu peux lire ici un compte rendu de la réaction des manifestant·e·s.

Au cours du dernier mois et demi, le régime Trump a envoyé de plus en plus de troupes dans les « Villes Jumelles », car il sait que ce qui s’y passe a des répercussions sur l’ensemble du pays – et parce qu’il est en train de perdre. Si la bataille de Minneapolis de l’hiver 2026 se déroule comme la bataille de Portland de l’été 2020, cela augure mal de la capacité de Trump à conserver le contrôle par la force pure et simple.

Il est important de noter le rôle joué par la police locale de Minneapolis dans les agressions commises ce soir contre les manifestant·e·s, alors qu’elle est officiellement sous l’autorité d’une municipalité démocrate qui s’est engagée verbalement à s’opposer à l’ICE. Partout dans le pays, la police a joué un rôle essentiel en permettant à l’ICE de terroriser les communautés. Sans l’aide et le soutien continus des services de police locaux, les agences fédérales auraient déjà été dépassées par les mouvements de protestation. Lorsque les politicien·ne·s démocrates affirment qu’iels doivent « maintenir l’ordre », iels tentent de se positionner comme des partenaires mineurs dans la consolidation du fascisme. Il est peut-être dans leur intérêt de « maintenir l’ordre » alors que des mercenaires kidnappent et tuent des personnes, mais ce n’est pas dans le nôtre.

Nous proposons ici un récit des manifestations qui ont suivi la fusillade dans le nord de Minneapolis. Ce récit nous a été envoyé anonymement.

Des manifestant·e·s qui ont inspecté les véhicules abandonnés de l’ICE ont apparemment récupéré ces « pièces de défi » que les mercenaires de l’ICE reçoivent lorsqu’ils kidnappent des personnes. Cette « pièce » est décorée d’un crâne coiffé d’une couronne. Les mercenaires de l’ICE servent le roi de la mort.

Il me restait deux heures à faire avant la fin de ma journée de travail lorsque mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Plusieurs camarades ne savaient pas où j’étais et pensaient que j’étais peut-être dehors, dans les rues.

« Où es-tu ? »

« Ça va ???? »

« Coups de feu à l’intersection de la 24ème rue et de Lyndale. »

« Ils viennent tout juste de tirer sur autre personne »

Tous les fils de discussion des différents groupes d’intervention rapide parlaient de la même chose. Toutes sortes de rumeurs circulaient. Avaient-ils tiré sur une ou deux personnes ? Les victimes étaient-elles vivantes ou mortes ? Quelqu’un a dit que l’ICE avait tiré dans la jambe d’un garçon vénézuélien de 12 ans. Quelqu’un d’autre a dit que la victime se cachait chez elle par crainte d’être arrêtée et avait désespérément besoin de soins médicaux. Je ne savais pas quoi croire.

C’est toujours comme ça quand une nouvelle urgence survient. Au cours des 45 derniers jours d’occupation fédérale, se frayer un chemin dans le brouillard de la guerre pour découvrir ce qui vient de se passer est devenu une sensation familière. Quelqu’un m’a envoyé une vidéo en direct montrant une foule en train de s’enfuir alors que des agents de l’ICE leur lançaient des grenades lacrymogènes et assourdissantes.

Le temps s’est ralenti. Je me suis dépêché·e de terminer la tâche fastidieuse sur laquelle je travaillais aussi vite que possible. Quand j’ai senti que ce que j’avais fait été suffisamment correct pour ne pas avoir d’ennuis ultérieurement, j’ai dit à mes collègues que j’avais une urgence familiale et que je devais partir plus tôt. J’ai sauté dans ma voiture et j’ai brûlé tous les feux en direction de la 24ème rue et de North Lyndale.

J’ai croisé une équipe de street medics située à deux pâtés de maisons au nord de la foule. Iels m’ont raconté ce qu’iels avaient vu avant mon arrivée. L’ICE avait arrêté deux enfants soupçonnés d’avoir lancé un feu d’artifice dans leur direction – 20 voyous cagoulés s’étaient alors précipités pour les attraper, avant de les relâcher une demi-heure plus tard sous la pression intense du reste de la foule présente sur les lieux. Les street medics m’ont averti qu’iels allaient partir avant que les flics ne commencent à procéder à des arrestations massives. Selon elleux, je me dirigeais vers une nasse. L’air empestait déjà les gaz lacrymogènes.

Au niveau de la 24ème rue, j’ai retrouvé une foule composée d’une centaine de personnes faisant face à une ligne de flics anti-émeute du département de police de Minneapolis. Les fédéraux avaient déjà quitté les lieux et avaient laissé la situation aux mains des policiers locaux. Quelqu’un battait lentement la mesure sur un tambour. À ma droite, des enfants se tenaient debout sur une pelouse surélevée et criaient « Nique l’ICE ! » et « Nique le 12 ! » (une alternative à « Nique la police ! ») en direction de la police. Quelqu’un brandissait une grenade lacrymogène qui leur avait été tirée dessus, la montrant à ses ami·e·s. Une équipe de télévision était également présente. Ils ont essayé de me parler. Je me suis frayé·e un chemin à travers la foule pour m’éloigner des caméras. Au-delà de la ligne de front, à un pâté de maisons plus au sud au niveau de Lyndale et de la 23ème rue, j’ai entendu un bruit de verre brisé.

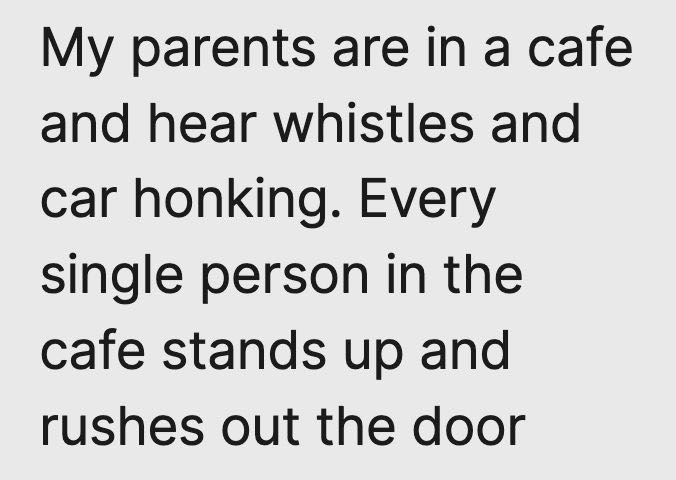

J’ai fait demi-tour et j’ai contourné le pâté de maisons. Je suis ressorti·e de l’autre côté de la ligne de front. De ce côté-là aussi, il y avait une foule de jeunes. Iels étaient en train de démolir deux SUVs que j’ai immédiatement reconnus comme étant des véhicules de l’ICE grâce à leurs vitres teintées et à leurs plaques d’immatriculation d’un autre État. Des gars donnaient des coups de pieds dans les vitres. Quelqu’un brandissait fièrement un drapeau mexicain. Une jeune fille a sauté sur le capot et a enfoncé le pare-brise avec son pied. Quelqu’un a tagué en rouge « HANG KRISTI NOEM » (« Pendez Kristi Noem », sécrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis) sur le côté de la voiture.

Une graffeuse ou un graffeur a désigné les mercenaires de l’ICE pour ce qu’ils sont : des nazis.

Quelques personnes ont sorti un coffre-fort pour armes à feu verrouillé du coffre d’une des voitures. Quelqu’un a jeté par terre un kit de prise d’empreintes digitales. Une autre personne parcourait frénétiquement un dossier contenant des documents officiels, les prenant un par un en photo avec son téléphone. Il y avait aussi une cagoule que porte les agents de l’ICE dans la portière côté conducteur du SUV le plus proche. Comme il se doit, un grattoir à glace se trouvait sur le plancher du véhicule.

Tout à coup, j’ai entendu un grand bruit d’explosion derrière moi. L’odeur âcre familière des gaz lacrymogènes m’a envahi les narines. J’ai commencé à courir vers le sud avec le reste de la foule. Cependant, lorsque nous sommes arrivé·e·s à l’intersection suivante, je me suis retourné·e et j’ai vu que les flics battaient en retraite, tirant des projectiles sur la foule tout en se déplaçant vers l’est sur la 24ème rue. La foule a repris ses esprits, nous avons fait demi-tour et avons couru vers la 24ème rue. Il y avait d’énormes nuages de gaz lacrymogène à l’est de notre position, à tel point que je ne voyais plus les flics.

J’ai entendu une personne crier avec enthousiasme « C’est celui-là ! C’est l’ICE ! ». Elle désignait un autre SUV argenté garé sur la 24ème rue. J’ai vérifié la plaque d’immatriculation dans la base de données des véhicules de l’ICE que les militant·e·s tiennent à jour, j’ai vu qu’elle avait raison et je me suis immédiatement senti·e ridicule d’avoir fait du travail administratif au milieu d’une émeute. Quelqu’un a commencé à frapper l’une des vitres latérales à l’aide du grattoir à glace qui se trouvait dans le véhicule précédent, en frappant aussi fort que possible. Après quelques coups, la vitre a cédé dans un craquement satisfaisant. Les gens autour de moi ont également commencé à donner des coups de pieds dans les autres vitres. Quelqu’un a ouvert la portière côté conducteur et a jeté un pétard à l’intérieur du véhicule.

Un caméraman trop zélé – je ne saurais dire s’il s’agissait du même que précédemment – s’est frayé un chemin à travers la foule pour filmer le véhicule de l’ICE en train de subir ce traitement. « Pas de vidéo ! » lui a crié quelqu’un. « Si vous le laissez prendre des images de ce bordel, quelqu’un va finir en prison ! » Plusieurs personnes ont vigoureusement encouragé le caméraman à faire demi-tour et à quitter les lieux de l’action.

Lorsque les gaz lacrymogènes se sont dissipés, j’ai vu que les flics avaient disparus. Cela semblait trop beau pour être vrai. J’ai couru sur quelques pâtés de maisons pour inspecter les environs. Ils étaient introuvables.

Je suis retourné·e là où se trouvaient les deux véhicules défoncés de l’ICE. Une ambiance festive de fête de quartier s’était installée. Les gens allumaient des feux d’artifice. Une personne essayait d’ouvrir la mallette sécurisée contenant les armes. Quelqu’un dansait à nouveau sur le toit d’un véhicule tandis qu’une autre personne passait à plein volume le morceau « I Don’t Fuck With You » de Big Sean. Des jeunes faisaient circuler une bouteille de Hennessy. Une voie de circulation s’était ouverte. Certain·e·s automobilistes qui passaient par là levaient le poing par la fenêtre et criaient « FUCK ICE! » (« Nique l’ICE ! »).

« Je suis tellement fier·ère de ma ville », me suis-je supris·e à murmurer à voix haute. Après sept semaines d’atrocités commises par ces fascistes, les gens ripostaient enfin. J’ai pensé aux libéraux qui, chez eux, se tordaient les mains en arguant que nous donnions soi-disant aux fédéraux une excuse pour réprimer (mais bon sang, qu’est-ce qu’ils croyaient qu’il se passait déjà ?) et publiaient sur Facebook des messages sur le « langage des sans-vois ». Les nouvelles et nouveaux camarades avec lesquel·le·s je faisais la fête autour des véhicules pillés me semblaient parfaitement éloquent·e·s.

Le soulèvement de 2020 lié au meurtre de George Floyd n’a jamais été très loin. Son spectre a hanté Minneapolis tout au long des événements qui se sont déroulés au cours du dernier mois et demi. Ce soir, le 14 janvier, il a finalement repris une forme tangible. Les gens se souviendront de cette soirée comme du coup d’envoi de la contre-attaque populaire contre une invasion fasciste.

Lorsque l’histoire sera écrite comme elle devrait l’être, ce n’est pas notre férocité, mais plutôt la modération et la longue patience des « Villes Jumelles » qui feront que les gens secoueront la tête avec étonnement.

08.01.2026 à 22:09

Minneapolis réagit au meurtre commis par l’ICE : Un récit depuis les rues

Texte intégral (2774 mots)

Le 7 janvier 2026, Jonathan Ross, agent des Services de l’immigration et des douanes des États-Unis (ICE), a abattu de sang-froid notre camarade Renee Good. Ce qui suit est un récit des événements qui ont immédiatement suivi son assassinat, vu par un·e anarchiste de Minneapolis. Ces mots sont dédiés à sa mémoire.

Renee Good a été assassinée à seulement six pâtés de maisons de l’endroit où George Floyd a été tué en mai 2020. Cela semble significatif pour deux raisons. Premièrement, le sud de Minneapolis a une histoire et un passé de résistance. Des milliers de personnes ici se souviennent encore des affrontements avec la police en 2020. Deuxièmement, une dynamique similaire pourrait se reproduire aujourd’hui, tout comme lors de l’été explosif de 2020, lorsque les troubles à Minneapolis ont été l’étincelle qui a déclenché un soulèvement à l’échelle nationale.

Cela fait maintenant 38 jours que le département de la Sécurité intérieure occupe les « Villes Jumelles » (les villes de Minneapolis et de Saint Paul) afin de terroriser nos voisin·e·s immigré·e·s. Ce lundi, il a déployé 2000 agents de l’ICE supplémentaires afin d’augmenter considérablement le nombre d’enlèvements. Il s’agit d’une escalade sans précédent. Aucune autre ville n’a encore connu une occupation de l’ICE à cette échelle.

Cette escalade est une réaction à la vague de résistance contre l’ICE que nos communautés ont menée au cours des dernières semaines. Plus de 4000 personnes ont participé à au moins 81 groupes d’intervention rapide : patrouilles, filatures et encerclement des véhicules de l’ICE, actions visant à alerter nos voisin·e·s, manifestations devant les hôtels hébergeant des agents de l’ICE et confrontations avec ces derniers lorsqu’ils tentent de mener à bien leurs activités ignobles. La recrudescence actuelle des attaques de l’ICE ne nous a pas plongé dans le désespoir ; nous pensons qu’elle indique que l’ICE est comme un animal sauvage acculé dans un coin. Son comportement erratique et violent commence à suggérer un certain désespoir de leur côté. C’est une agence en crise, une agence qui peut être vaincue.

Des personnes font une veillée en hommage à Renee Good après son assassinat par Jonathan Ross, agent de l’ICE.

Hier, le 7 janvier, je me suis rendu·e au bâtiment Bishop Henry Whipple à 8 heures du matin avec un·e ami·e. Le bâtiment Whipple est le siège des opérations de l’ICE pour toute la région du Haut-Midwest ; c’est là qu’ils se préparent avant de mener leurs raids. J’ai pris des photos de leurs plaques d’immatriculation pendant environ une heure. Un·e troisième ami·e avait prévu de se joindre à nous. Iel m’a ensuite envoyé un SMS pour me dire qu’iel ne pouvait pas venir parce que l’ICE avait tiré sur quelqu’un.