04.12.2025 à 17:45

Bugonia : la soupe au miel

Texte intégral (2880 mots)

Parmi les mythes classiques de l’Antiquité grecque figure l’histoire du demi-dieu Aristaeus. Connu comme l’Apollon « pastoral », il était célèbre pour avoir instauré un rituel appelé « bugonia ». Ce rituel vit le jour après qu’Aristaeus eut remarqué que ses abeilles mouraient lentement et s’adressa aux dieux afin de repeupler ses ruches. La réponse exigeait qu’il sacrifie plusieurs taureaux, draine leur sang et laisse leurs carcasses se décomposer. Trois jours plus tard, il retourna aux autels pour y trouver de nouvelles abeilles bourdonnant autour de la chair en décomposition. Une telle épreuve était probablement inspirée par la croyance ancienne selon laquelle des créatures vivantes pouvaient surgir spontanément de la chair morte.

Les fausses croyances et les abeilles sont précisément le sujet du dernier film du réalisateur grec Yórgos Lánthimos, Bugonia, un remake du film sud-coréen de 2003 Save the Green Planet!. Mais contrairement à la notion ancienne de bugonia – tirée de l’observation directe des mouches émergeant de la chair en décomposition – les fausses croyances du protagoniste du film proviennent de l’intuition inverse. Pour Teddy, travailleur solitaire et apiculteur, le monde n’est pas ce qu’il semble être. Derrière les apparences se cache une vérité plus profonde, ce qu’il appelle un « principe organisateur plus large » qui explique tout : du coma de sa mère à la mort lente de ses abeilles. La cause de son désespoir est donc hors de son contrôle, dans une économie dirigée par de grandes entreprises impersonnelles. « Ce n’est pas nous qui dirigeons le navire, dit-il à son cousin Don, c’est eux. »

Politique à l’ère de Trump

Mais « eux », selon Teddy, ne sont pas seulement des capitalistes, mais des extraterrestres appelés Andromédiens, venus d’une autre planète pour contrôler les humains. Afin de négocier le retrait des extraterrestres de la Terre, Teddy décide d’enlever Michelle Fuller, la PDG de la société pharmaceutique pour laquelle il travaille – et qu’il croit être une Andromédienne de haut rang. Enfermée et torturée dans un sous-sol, elle reçoit l’ordre d’organiser une rencontre avec les envahisseurs avant la prochaine éclipse lunaire. Le film se transforme alors en un huis clos claustrophobe, formellement intensifié par le format étroit de l’image et l’utilisation de gros plans pendant les scènes de dialogue. Les deux personnages incarnent clairement deux types de la société américaine contemporaine : un « déplorable » paranoïaque opposé à une femme brillante, carriériste et passée maître dans l’art du double langage des relations publiques. Il est un « looser » et elle est une « winner », comme l’indiquent les dialogues. Dans ce contexte, la communication entre eux est impossible. Teddy ne s’informe plus à travers les médias classiques, mais à partir de sites web marginaux et de podcasts, tandis que Michelle lit The New York Times et suppose qu’il est mentalement malade. « Je ne peux pas te faire changer d’avis« , lui dit-elle, après avoir réalisé que tout ce qu’elle dit ne fait que confirmer sa conviction qu’elle est bel et bien une extraterrestre.

Le rebondissement le plus surprenant du film survient avec son dénouement final. Dans un revirement inattendu, nous apprenons que les extraterrestres existent bel et bien et que ce que nous pensions être les délires de Teddy, inventés pour faire face à sa vie tragique, étaient en fait réels. Michelle, le personnage joué par Emma Stone, se révèle être l’impératrice d’Andromède. Elle explique que son espèce a créé l’humanité, mais que « l’expérience » a clairement échoué, étant donné la violence et la soif de pouvoir dont font preuve les humains. Selon elle, le problème réside dans leur « gène suicidaire ». Pour y remédier, les Andromédiens ont même essayé de mettre au point un traitement destiné à reprogrammer l’ADN humain, le même traitement qui a plongé la mère de Teddy dans le coma. Mais après avoir découvert que Teddy avait torturé et tué des dizaines d’autres personnes, dont deux extraterrestres, et que le projet visant à changer la nature humaine avait échoué, Michelle retourne au vaisseau mère et décide d’exterminer l’humanité.

Allégories de la totalité

Le film s’inscrit manifestement dans le genre plus large des films conspirationnistes tels que The Parallax View d’Alan Pakula (1974), Invasion of the Body Snatchers de Philip Kauffman (1978) et They Live de John Carpenter (1988). Dans ces films, les extraterrestres ou les conspirateurs sont généralement dépersonnalisés afin de pouvoir les faire fonctionner efficacement comme métaphores du « système ». On peut considérer ces films comme une tentative de thématiser le conflit dans le capitalisme tardif, c’est-à-dire une contradiction qui ne peut plus s’exprimer en termes de lutte des classes. Pour les travailleurs atomisés, la théorie du complot fournit une « fiction utile » pour saisir la totalité sociale elle-même. Il s’agit, comme l’a si bien écrit Fredric Jameson, de « la cartographie cognitive des pauvres à l’ère postmoderne« . Comme Teddy le déclare lui-même dans Bugonia, il n’est pas un « activiste » et il n’y a pas de « mouvement » : il a mené seul « une tonne de recherches » prouvant que « tout est lié ».

À une époque où la fragmentation sociale s’est considérablement intensifiée et où la capacité des travailleurs à agir collectivement a été radicalement sapée, les théories du complot apparaissent comme des tentatives désespérées d’individus impuissants pour représenter la logique abstraite du capital. Elles doivent être considérées comme le symptôme du fait que les individus sont submergés d’informations mais ne disposent pas d’une théorie leur permettant de donner un sens à l’ensemble disparate d’événements qui façonnent leur vie.

Comme Theodor Adorno l’avait lui-même observé en analysant la diffusion de l’astrologie, les sociétés capitalistes avancées présentent « d’une part, une richesse matérielle et intellectuelle, mais la relation est davantage celle d’un ordre formel et d’une classification que celle qui permettrait d’éclairer les faits par l’interprétation et la compréhension« . En d’autres termes, l’astrologie comble ce vide en offrant un moyen de donner un sens aux « faits ». Jacques Rivette a un jour fait remarquer que « le changement le plus crucial qui touche notre civilisation est qu’elle est en train de devenir une civilisation de spécialistes ». « Chacun d’entre nous », a-t-il ajouté, « est de plus en plus enfermé dans son petit domaine et incapable d’en sortir« . Dans un tel contexte, la tâche de l’humanité consiste précisément à lutter contre cette tendance et à essayer « de rassembler les fragments épars de la culture universelle qui est en train de se perdre ». Le récit conspirationniste dans les films des années 70 et 80 avait, de ce point de vue, une double fonction : d’une part, il représente une forme dégradée de conflit de classe dans le capitalisme tardif ; d’autre part, il indique la tentative du récit ou du film lui-même de sauver l’idée même de totalité. Le héros assume généralement le rôle de détective, permettant au public d’imaginer ce que pourrait signifier le fait de rassembler ce qui a été fragmenté. En d’autres termes, le film va à l’encontre de la logique du capital en allégorisant le sens de l’ensemble.

Platitudes libérales

Mais c’est là que Lánthimos s’écarte sérieusement d’une telle ambition. La structure du film inverse la logique habituelle : le rebondissement final révèle que, plutôt que de fonctionner comme une métaphore de la totalité sociale, la conspiration ne renvoie qu’à elle-même, comme un effet de l’effondrement de la confiance et de la corruption de la sphère publique par les fausses nouvelles. Comme Lánthimos l’a indiqué aux critiques, « la dystopie (…) n’est pas vraiment fictive », mais « reflète plutôt le monde réel ». Si la fin rend la conspiration réelle, et place donc le film dans ce genre, elle sert en fin de compte un objectif externe : tromper le spectateur. Fidèle aux platitudes libérales sur la désinformation et la polarisation, Lánthimos utilise le film comme un dispositif moral pour nous confronter à nos propres préjugés. Comme il l’explique, il « remet en question tous ces préjugés que nous avons sur les gens, qui sont renforcés par la technologie et la compartimentation ». En d’autres termes, en rendant la conspiration réelle, il veut que nous reconnaissions en nous-mêmes les mécanismes psychologiques qui poussent Teddy à y croire. Le fait de penser qu’il était paranoïaque révèle nos propres préjugés. Mais ce faisant, plutôt que de transcender une analyse psychologique de notre présent (tout provient de nos préjugés psychologiques innés et des algorithmes), le film l’embrasse.

De plus, l’opposition entre Teddy, le personnage solitaire joué par Jesse Plemons, et l’extraterrestre a un objectif ambigu. D’une part, elle fonctionne clairement comme une métaphore du conflit de classes dans une société démobilisée. D’autre part, Lánthimos sape cette idée même en dépeignant les deux personnages comme assez similaires, afin de servir son propre message pessimiste. Tous deux sont en fait des créatures sans pitié, marquées par un manque d’empathie et de remords. Teddy se « castre » chimiquement pour se débarrasser de ses « compulsions psychiques », tandis que le personnage d’Emma Stone traite les humains comme de simples rats de laboratoire.

Un cinéma misanthrope

La scène finale – qui s’écarte de la version sud-coréenne où la planète entière est détruite – montre une Terre paisible sans humains vivants, accompagnée de la chanson de 1962 Where Have All the Flowers Gone? : « Quand apprendront-ils enfin ? », interroge la chanson, transformant ce qui aurait pu être une fiction utile sur les conspirations et le capitalisme en une série de platitudes sur la nature humaine. Elle nous offre une fin misanthrope mais incohérente, car l’idée même d’une planète mieux lotie sans les humains est déjà une façon de l’humaniser. En d’autres termes, de lui appliquer un jugement proprement humain. Et c’est peut-être là que réside la véritable limite du cinéma de Lánthimos. Son esthétique désormais caractéristique et son engagement envers l’absurde servent généralement à dissimuler des banalités que l’on pourrait acheter dans n’importe quelle librairie d’aéroport. La surcharge visuelle, la théâtralité stylistique et la mise en scène exagérée ne parviennent guère à masquer le fait qu’il n’a pas grand-chose à dire : l’extravagance est une piètre alternative à l’originalité.

Une version initiale de ce texte a été publiée en anglais sur Sabzian

Pour prolonger

01.12.2025 à 21:15

Contre un maccarthysme à la française – pour tous les Julien Théry à venir

Texte intégral (9723 mots)

À la suite d’un communiqué mensonger paru le 21 novembre sur le compte X de la LICRA, repris dans une publication du journal Lyon Capitale (et depuis, par de très nombreux médias), l’historien Julien Théry est l’objet depuis plusieurs jours d’une violente campagne de diffamation et de harcèlement, d’insultes et de menaces de mort. Une situation d’autant plus préoccupante que l’adresse précise de son lieu de travail a été divulguée par Lyon Capitale, constituant un risque pour sa sécurité. Son Université de rattachement s’est immédiatement désolidarisée de lui publiquement et a effectué un signalement au Procureur de la République

La publication de la LICRA est un montage d’un post Facebook réalisé par Julien Théry le 20 septembre dernier, où il relayait la longue analyse faite par Sophie Trégan de la « lettre de la honte », cette tribune de 20 personnalités publiée dans le Figaro demandant au Président Emmanuel Macron de « ne pas reconnaître un État palestinien sans conditions préalables ». Rappelant un certain nombre de faits avérés et reconnus par les instances internationales, Sophie Tregan concluait ainsi : « quand on conditionne la reconnaissance d’un État à la libération de 49 otages au mépris de la vie de plus de 1,5 million de personnes en proie à un génocide, c’est ni plus ni moins qu’une hiérarchisation des vies humaines selon leur origine ethnique, du suprémacisme ». Julien Théry a reposté le texte, en copiant-collant la liste des signataires de la tribune, qui circulait alors partout à ce moment-là, et a ajouté « génocidaires à boycotter ». La LICRA a soigneusement omis le post initial, donnant ainsi l’impression que l’historien avait « fait une liste » de noms, au hasard, sans raison particulière. Et elle a ajouté ce commentaire : « On peut être professeur d’Université, se croire progressiste et faire des listes de noms comme sous l’Occupation ». L’effet de ce montage irresponsable de la LICRA a été de déclencher une campagne de harcèlement.

Mais pourquoi une telle démarche de la LICRA, maintenant, alors que le post initial qu’elle a tronqué avant de le diffuser est vieux de deux mois ? Réponse : cette offensive de la LICRA semble intervenir en représailles à la publication, sur le site Hors-Série.net le 23 octobre dernier, d’un chapitre de son livre intitulé En finir avec les idées fausses sur l’histoire de France paru le 17 octobre dernier aux éditions de l’Atelier. L’article en question – dont le rédacteur en chef du journal de la LICRA, Emmanuel Debono, a rapidement tenté une dénonciation sur le site Conspiracy Watch – est une réfutation de l’idée selon laquelle il existerait aujourd’hui un « antisémitisme de gauche », menée à partir d’une synthèse approfondie de l’histoire de l’antisémitisme, en particulier depuis le début du XIXe siècle. La conclusion en est (sans originalité) qu’il peut évidemment y avoir des cas d’antisémitisme de la part d’individus qui appartiennent à la gauche (antisémitisme à gauche, selon la distinction de Michel Dreyfus), mais que, depuis le tournant de l’Affaire Dreyfus, la gauche a abandonné l’antisémitisme pour des raisons structurelles, alors que la droite nationaliste, à l’inverse, a été et demeure structurellement antisémite. Plus douloureux : le texte conclut aussi que l’irruption de l’idée d’un « antisémitisme de gauche » dans le débat public depuis à peine plus de deux décennies est liée à la radicalisation de l’entreprise sioniste en Palestine depuis l’assassinat d’Itzhak Rabin et l’abandon des accords d’Oslo. La notion d’« antisémitisme de gauche » vise ainsi en réalité à neutraliser les oppositions à cette entreprise en les rabattant sur le judéocide européen de 1941-1945.

Depuis l’ébullition médiatique provoquée par la tribune des 20 signataires, moment où paraissent l’analyse de Sophie Trégan et le post de Julien Théry, les otages israéliens ont tous été libérés. Force est de constater que la guerre ne s’est pas terminée pour autant. Chaque jour, des dizaines de Palestinien.nes continuent de mourir, sous les bombes ou les balles des snipers, ce qui montre bien que l’enjeu dépassait les otages et concerne le nettoyage ethnique en vue de ce qui serait une colonisation totale de la Palestine. Quiconque souligne sérieusement cet état de fait se voit systématiquement exposé à l’accusation d’antisémitisme.

L’article de Julien Théry, qui démonte cette idée d’un « antisémitisme de gauche », est donc dérangeant pour les soutiens à l’État d’Israël et leurs stratégies de communication.

Nous assistons depuis quelques semaines à une nouvelle offensive générale contre la liberté des universitaires d’étudier et analyser la situation en Palestine. La LICRA et notamment Emmanuel Debono sont parvenus à faire annuler la tenue au Collège de France du colloque organisé par Henry Laurens. La campagne lancée contre Julien Théry par la LICRA poursuit cette attaque. Il est particulièrement inquiétant de constater que l’ensemble des grands médias reprend à son compte les accusations mensongères de la LICRA sans effectuer la moindre vérification.

Faute de réaction rapide de la communauté universitaire, cette vague de censure et de Maccarthysme à la française (voir également l’entreprise annoncée par le ministère revenant à ficher les universitaires sous couvert d’ « enquête nationale sur l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur et la recherche ») posera une chape de plomb sur la recherche et la vie intellectuelle. Le risque est alors de réduire les universitaires et les chercheurs à des agents d’une propagande d’État.

Signataires

Cette tribune dépasse désormais les 1500 signatures. Seules les 800 premières figurent ici. Pour une liste à jour, consulter la version publiée par le site de l’Union Juive Française pour la Paix ; elle est par ailleurs toujours ouverte à signature ; pour signer, envoyez un mail à soutienthery@gmail.com

* : personnalité politique

Signatures individuelles

Géraldine A Tagi

Samy Abbes, Mathématicien, MCF, Université Paris Cité

Kamil Abderrahman

Pierre Abécassis, Médecin, membre de l’Union juive française pour la paix

* Nadège Abomangoli, Première vice-présidente de l’Assemblée nationale

Albert Achten, Ingénieur

Éloïse Adde, Associate Professor, Historienne

Bernard Aghina

Najat Aguidi, écrivain

Sara Angeli Aguiton, Chargée de recherche CNRS, PHEEAC, Université des Antilles

Bérénice Alaterre

Michel Albagnac

Pierre Albertini, Historien, professeur de khâgne

Gérard Alegre, Illustrateur

Gadi Algazi, Historien, Dept of History, Tel Aviv University

Benjamn Alison

Eric Alliez, Philosophe, Professeur, Université Paris 8

Matthieu Allingri, Maître de conférences en histoire médiévale, université d’Aix-Marseille

Sarah Al-Matary, Professeur des Universités, Lettres, Le Havre

Tuna Altınel, MCF en Mathématiques, Université Lyon 1

Bruno Alonso, CNRS, Montpellier

Sabia Amar

* Gabriel Amard, Député du Rhône

Anne-Laure Amilhat Szary, Université Grenoble Alpes

Daniel Amoros

* Farida Amrani, Députée de l’Essonne

Aurélie Dianara Andry, Historienne

Jean-Christophe Angaut, Maître de conférences de philosophie, École Normale Supérieure de Lyon

Celine Aranjo, infirmière

Fabien Archambault, Historien, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Fanette Arnaud, Médiatrice

Alain Arnaudet

Mathieu Arnoux, Historien, Professeur à l’université Paris Cité

Isabelle d’Artagnan, Présidente de l’IRELP, Historienne associée à Sorbonne Université

Florent Arthaud, OFB – USMB – INRAE

* Raphaël Arnault, Député du Vaucluse

Loïc Artiaga, Professeur en histoire contemporaine, Université de Pau

Jean Asselmeyer, Réalisateur

Simon Assoun, militant décolonial

Agnès Astrup

Marie-Andrée Auclair, retraitée Éducation Nationale

Samuel Autexier, Éditeur, Forcalquier

Azadî

Igor Babou, Professeur à l’université Paris Cité

Danielle Bailly-Salins, Enseignante retraitée

Christophe Baixas, Ingénieur Architecte dans l’industrie navale

Viviane Baladier, Mathématicienne, Directrice de recherches au CNRS à la retraite

Étienne Balibar, Philosophe

Bernard Barthalay, Économiste, Enseignant-chercheur à la retraite

Marie-Joëlle Barthuet, retraitée

Vincent Basabe

Isabelle Beaurepaire, Professeur

Jean-Luc Becquaert, Retraité, Syndicaliste, Tarn-et-Garonne

François Bégaudeau, écrivain

Gabriel Bellego, étudiant

Marina Belney-Ruiz

Leïla Benabed, Travailleuse sociale

Malika Benarab Attou, Ex-Eurodéputée

Yazid Ben Hounet, Anthropologue, Chargé de recherche-HDR CNRS, Lab. d’Anthropologie Sociale

Maxime Benatouil, Militant à Tsedek !, enseignant

Omar Benderra, Économiste, membre d’Algeria Watch

Laila Benderra, Pédiatre

Yassir Benhima, Professeur, Université Lyon 2

Christian Benedetti, Acteur et metteur en scène

Christophe Benoit, professeur agrégé d histoire

Fabrice Bensimon, Sorbonne Université

Souad BENT-ABBES, chargée d’études au MEN

Badis BENYAHIA, Chef d’établissement scolaire public retraité

Philippe Bérard, Ingénieur

Bertrand Berche, EC, Université de Lorraine

Daniel Beretz, Retraité recherche publique

Jean Berger, enseignant et Historien

Judith Bernard, Enseignante

Noël Bernard, MCF Mathématiques retraité, poète.

Bertand Bernier, Chargé de production

Eric Berr, Économiste, Université de Bordeaux

Nathalie Berriau

Vincent Berthelier, MCF Lettres, Université Paris Cité

Arno Bertina, écrivain

Antoine Bertrand, Attaché de presse indépendant

Florian Besson

Philippe Besson

Magali Bessone, Professeure de philosophie politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,

Lorenzo Bianchi, Cinéaste, Producteur, Enseignant à l’Université Gustave Eiffel

Giuseppe Bianco, Philosophe, maitre de conférences à l’Université Ca’ Foscari de Venise

Gaëlle Bidan, directrice des Éditions de l’Atelier

Alain Bihel, journaliste

Alain Bihr, Sociologue, Professeur honoraire, Université de Bourgogne Franche-Comté

Sylvain Billot, statisticien économiste

Bertrand Binoche, Professeur émérite, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Antonia Birnbaum, Professeure de philosophie, Université Paris 8

Daphné Bitchatch, artiste peintre, auteure

Magali Bizot, écrivain occitan, enseignante retraitée

Julien Blanc, Anthropologue, Maitre de Conférences du Muséum National d’Histoire Naturelle

Max Blechman, Directeur de programme, Collège International de Philosophie

Alexia Blin, MCF en Histoire des États-Unis, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

Étienne Bloc, Scénariste

Suzette Bloch, petite fille de Marc Bloch, ancienne journaliste à l’AFP

Erick Boiron, Ancien étudiant à l’Univ. Lyon 2

Livio Boni, psychanalyse, ancien dir. de programme au Collège international de philosophie

Christophe Bonneuil, Historien, DR CNRS

Arminé Boranian

Rachele Borghi, Sorbonne Université

Sylviane Borie, Retraitée

Yannick Bosc, Historien, Université de Rouen Normandie

Véronique Bontemps, Anthropologue, CR CNRS, IRIS

Najla Bouakline, Normalienne, étudiante en Histoire Médiévale, ENS de Lyon

Saïd Bouamama, Sociologue

Abdel. H. Boudoukha, Pr. Psychologie clinique, Psychopathologie et Psychothérapie

Fadila Boucherak

Jean-Christophe Boucly, Professeur de lettres modernes en lycée, docteur de l’École Pratique des Hautes Études

Sylvie Bouffartigue, Professeure des universités, études culturelles latino-américanistes et caribéennes. UVSQ-Paris Saclay.

Jean-Claude Bourdin, Professeur émérite de philosophie à l’Université de Poitiers

Vincent Bourdin, Ingénieur de recherches, CNRS – GeePs – Centrale – Supélec

Jérôme Boutin, gestionnaire de contrat de prévoyance

Boris Bove, Professeur d’Histoire médiévale, Université de Rouen Normandie

Gérard Bras, Philosophe, ancien professeur de classes préparatoire

Rony Brauman, Ancien président de Médecins sans frontières

Mark Bray, Assistant Teaching Professor, History Department, Rutgers University-New Brunswick

Jean Paul Brenelin, Chef d’entreprise, militant assiciatif

Thierry Brésillon, journaliste

Iléna Briday, Étudiante

Charlotte Brives, Directrice de Recherche CNRS, Anthropologue

Déborah V. Brosteaux, Chercheuse et enseignante à l’Université Libre de Bruxelles

Michel Broué, Mathématicien, professeur émérite à l’Université Paris Cité

Guy Bruit

Anne Brunswic, Journaliste et écrivaine

Déborah Bucchi, Université de Lorraine

Sebastian Budgen, Éditeur

Emmanuel Burdeau, Critique

Pascal Buresi, Historien, Directeur de Recherche CNRS

Julien Bugli

Laurence Burger, enseignante dans le secondaire

* Pierre-Yves Cadalen, député du Finistère

Séverine Cadier, artiste

Michel Calvès, retraité SNCF, syndicaliste

Monique Calvi

Pascale Camuset, citoyenne

Daniel Candas

Viviane Candas, cinéaste

Marco Candore, comédien, auteur

François Cansell, Professeur des universités, Bordeaux INP

Rémy Cardinal, Artiste musicien, militant Réseau salariat

*Aymeric Caron, Député

Damien Carraz, Historien, Professeur à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès

Lucette Castarlenas

Thierry Caruana, instituteur retraité

Arthur Casas, ENS Lyon

Irène Catach, Directrice de recherches émérite au CNRS

Simonetta Cerrini, Historienne

Myriam Chaabane

Gaëtane Chammas-Breysse, étudiante

Alexis Charansonnet, Historien à la retraite, Université Lumière Lyon 2

Marc Chavassieux

Catherine Chavichvily, Collectif Palestine 69

Christine Charretton, Maîtresse de Conférences Honoraire

Denis Chartier, Géographe, Professeur des universités à l’Université Paris Cité

Francis Chateauraynaud, Sociologue, Directeur d’études à l’EHESS

Claire Chatelain, Chargée de recherches, habilitée,CNRS, Centre R. Mousnier/Sorbonne Université

Estelle Chauvey, IDE en hôpital psychiatrique

Sébastien Chauvin, Sociologue, Université de Lausanne

Sylvie Chazalette

Jean-François Chazerans, Professeur de philosophie

Farah Cherif Zahar, Maîtresse de conférences, Université Paris 8

Jean-Jacques Cheval, Professeur émérite des Universités, Université Bordeaux Montaigne

Sylvie Chevallier

Lucien Chich

Jacques Chiffoleau, Historien

Lounes Chiki, DR1 CNRS, Évolution et diversité biologique, UMR5300, Toulouse, UT3

* Sophia Chikirou, députée de Paris

Yves Chilliard, chercheur INRAE retraité

Mona Chollet, journaliste, essayiste

Guillaume Cingal, Maître de conférences en littératures africaines et traducteur.

Jocelyne Clavelloux

Jean-François Clopeau, Retraité de l’enseignement

* Hadrien Clouet, député de la Haute-Garonne

Isabelle Cochelin, Historienne, Université de Toronto

Deborah Cohen, MCF, histoire, Université de Rouen

James Cohen, Sciences politiques, Professeur émérite, Sorbonne Nouvelle

Sandra Cohuet, Médecin

Chrystel Colomb, professeure de lettres modernes, retraitée

Sonia Combe, historienne, Berlin

Marie-Hélène Congourdeau, Historienne

Pascal Connan, Instituteur retraité

Marie Constant, Pair aidante familiale

Anne Coppel, sociologue

Natacha Coquery, Historienne, Professeure émérite à l’université Lumière Lyon 2

Laurent Cordonnier, économiste, Professeur à l’Université de Lille

Jonathan Cornillon, Maître de conférences en Histoire romaine, Sorbonne Université

Christophe Cornut, CR / CNRS en Mathématiques

Bryan Cosman

Marie Cosnay, écrivaine

Christian Coudène, Professeur de Sciences Economiques et Sociales

Céline Coudreau

*Jean-François Coulomme, Député de la Savoie

Magali Coumert, Professeure d’Histoire, Université de Tours

Julien Cranskens, Libraire

Julien Crépieux, Artiste

Alexis Cukier, Maître de conférences en philosophie, Université de Poitiers

Benoit Cursente, Dir. de recherche CNRS retraité- UMR FRAMESPA, Université Jean Jaurès Toulouse

André Curtillat

François Cusset, Historien

Thomas Cuvelier, Doctorant en Sociologie, Université de Paris 8 Vincennes Saint Denis

Philippe Cuziol

Xavier Czapla, Comédien et metteur en scène

Jeanne Da Col Richert, Strasbourg

Maxime Da Silva, Co-Président du Réseau national des élu·es insoumis·es et citoyen·nes

Nicolas Da Silva, Économiste

Ahmed Dahmani, militant des droits humains

Jocelyne Dakhlia, historienne et anthropologue

Marie-Émilie Dalby, Libraire

Olivia Martina Dalla Torre, PhD

Anne Dauphiné

Sonia Dayan Herzbrun, Professeur émérite, Université Paris Cité

Hélène Débax, Professeur d’histoire médiévale, Université Toulouse 2 Jean-Jaurès

Régine Dejour, Professeur d’EPS, retraitée

Yann Dejugnat, Maître de conférences, Historien, Université Bordeaux Montaigne

Christian Delacroix, Historien

Alexis Delahaye, réalisateur

Frédéric Delarue, Docteur en histoire contemporaine

Sameh Dellaï, MCF

Irène Delorme, Étudiante

Guillaume Delteil, Professeur agrégé d’Histoire, Montpellier

Camille Deltombe, Éditrice

Thomas Deltombe, Éditeur

Marc Demyttenaere, retraité

Laurent Denave, Chercheur indépendant en sciences sociales

Camille Descombes, Professeur des écoles dans les Alpes-de-Haute-Provence

Vinciane Despret, Philosophe, Professeur associé émérite, Université de Liège

Pierre-Marie Dessaint, retraité

Rosa Maria Dessi, Historienne, Professeur, Université de Nice

Yveline Dévérin, MCF géographie, retraitée Université Toulouse 2

Issahnane Djamal, Militant antiraciste, syndicat Solidaires.

Adrien Delespierre, MCF de sociologie,Université de Tours

Emmanuel Deragne

Karima Direche, Historienne, directrice de recherche CNRS

Sophie Djigo, Philosophe, directrice de recherche au Collège international de Philosophie

Alain Dontaine, retraité Université Grenoble Alpes, enseignant en géopolitique

Françoise Doray, Professeure d’Histoire retraitée

Charles Doron, Retraité

Coline Dottin, étudiante de l’ENS de Lyon

Yann Dourdet, Enseignant en Philosophie

Ariane Dreyfus, poète

Bruno Drweski, Professeur d’université, responsable de la Commission internationale de l’Union pour la Reconstruction Communiste.

Quentin Dubois, Doctorant et enseignant vacataire. Département de philosophie Paris 8

Nicolas Duffour, Journaliste

Yoann Dumel-Vaillot, Docteur en philosophie, Université Lyon III

Stéphane Dumouchy, syndicaliste, SUD PTT

Olivier Dumoulin, historien, Professeur des Universités

Dominique Dupart, MCF Littérature française, Lille

Alexandre Dupont, MCF en histoire contemporaine, Université de Strasbourg

Laure Dupuis, Éducatrice spécialisée

Cédric Durand, Professeur Associé d’Économie Politique, Université de Genève

Marie Duret-Pujol, MCF d’Études Théâtrales, Université Bordeaux Montaigne

Vincent Édin, Journaliste et esssayiste

Ivar Ekeland, ancien Président de l’Université Paris-Dauphine

Ilias El Faris – Scénariste, réalisateur

Lina El Soufi, Doctorante en sociologie

Jean-Christophe Eon, écrivain

Camille Escudero, libraire

Frédéric Espi, militant insoumis

Marine Etchecopar, Libraire

Sylvain Excoffon, Maître de Conférences, Université Jean Monnet, Saint-Etienne

Isabelle Fakra

Jules Falquet, Professeure, Université Paris 8 St Denis

Marie Fare, Maitresse de Conférences en Économie, Université Lyon 2

Pierre Fargeton, Enseignant-chercheur, Musicologie, Université Jean-Monnet

Éric Fassin, Sociologue, Professeur à l’Université Paris 8 Saint-Denis

Sonia Fayman, porte-parole de l’Union Juive Française pour la Paix

Georges Yoram Federmann, Psychiatre Gymnopédiste, Strasbourg

* Mathilde Feld, députée de la Gironde

Mohamed Chérif FERJANI, Professeur Honoraire Université Lyon2, Président du Haut Conseil Scientifique de Timbuktu Institute, African Center for Peace Studies

Mathieu Ferradou, MCF en Histoire Moderne, Université Paris Nanterre

Elvire Ferrand Testoni, Éducatrice

Jérémy Ferrer, Bron

Olivier Filleule, Dir. de recherches au CNRS, Prof. ordinaire en sc. pol. à l’Université de Lausanne

Aline Fintz, Ingénieure d’étude, Univ. de Savoie Mont Blanc

Karin Fischer, Professeure des Universités en études irlandaises et britanniques, Université d’Orléans

Virginie Foloppe, Sorbonne Nouvelle

Jacques Fontaine, MCF honoraire de Géographie, Université de Besançon

Arnaud Fossier, Historien, MCF Université de Bourgogne

Maryline Fouché

Isabelle Fouquay, Professeure agrégée d’anglais retraitée

Benoît Fourchard, Écrivain

Françoise Fressonnet, anthropologue

Bernard Friot, Économiste

Marie-Paule Fristot-Rousselot, retraitée de l’Éducation Nationale

Yves Fruchon, Humaniste, consultant retraité

Nora Galland, ATER, Université de Bretagne Occidentale

Davide Gallo Lassere, MCF en Politique Internationale, Université de Londres

Fanny Gallot, Historienne

Michelle Garcia, UJFP

Blanche Gardin, Humoriste, Actrice

Jocelyne Garnier

Julie Garnier, Historienne

Sébastien Garnier, MCF Paris 1

Isabelle Garo, Philosophe

Marina Garrisi, Éditrice

Aurore Gathérias, enseignante

Frank Gaudichaud, Professeur, Hist. et études latino-américaines à l’Univ. Toulouse Jean-Jaurès

Guillaume Gaudin, Professeur d’Histoire moderne, Université Toulouse Jean Jaurès

Jean-Luc Gautero, Maître de conférences émérite en Philosophie des sciences, Université Côte d’Azur

Florence Gauthier, Historienne de la Révolution française

Siegfried Gautier, enseignant

Xavier Gautier

Marylène Gauvin

Andrée Gaye, Retraitée Éducation nationale

Vincent Gayon, Universitaire

David Geoffroy, Auteur – réalisateur

Sylvain George, Cinéaste

Christakis Georgiou, MCF contractuel, Institut d’Études Européennes, Université Sorbonne Nouvelle

Isabelle Gérard, Enseignante retraitée

Valérie Gérard, professeure de philosophie en CPGE

Catherine Ghidaoui

Pascale Gillot, MCF-HDR en philosophie, Université de Tours

Carlo Ginzburg, Historien

Marc Girod, retraité

Éric Gobe, politiste, directeur de recherche au CNRS

Jean-Christophe Goddard, Professeur des Universités, Université de Toulouse 2 Jean Jaurès

François Godicheau, Historien, Professeur à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès

Catherine Goldstein, DRCE émérite, Histoire des sciences mathématiques

Lionel Goutelle, retraité de l’éducation nationale

Isabelle Goutmann, directrice d’un média local & indépendant

Massimo Granata, Ingénieur de recherche CNRS

Corinne Grassi, chargée de projets socio-culturelle

Jordi Grau, Citoyen et Professeur de philosophie

Jean-Guy Greilsamer

Patrice Grevet, Professeur honoraire de sciences économiques à l’Université de Lille

Haud Guéguen,

Nacira Guénif, Professeure des Universités, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, LEGS

* Clémence Guetté, Vice-présidente de l’Assemblée nationale

Claude Guilbaud, Enseignant retraité

Mourad Guichard, Journaliste indépendant

Georges Günther, militant associatif

Patrick Guyot Bitchatch, ancien administrateur de l’État dans les ministères sociaux

Emilie Hache, Maîtresse de conférences HDR

Olivier Hache

Gérard Haddad, Psychiatre, Psychanalyste, Écrivain

Rachid Hadjij, Consultant

Jean-Louis Haguenauer, pianiste, Professor Emeritus, Indiana University Jacobs School of Music

Ouassim Hamzaoui, MCF Science politique, Avignon Université

Sari Hanafi, Prof. de Sociologie, American University of Beirut

Colette Hasne, Doctorante

Fabrice Hauet, masseur bien-être

Clémence Hébert, Cinéaste

Xavier Hélary, Historien, Professeur, Sorbonne-Université

Frédéric Hélein, Professeur (Mathématiques), Université Paris Cité

Annick Hemon, Chanteuse Comédienne

Antoine Hennion, École des Mines, Paris

Odile Henry, Sociologue, Professeure à Paris 8

Nicolas Hensel, assistant d’enseignement artistique

Marie Hesse, enseignante

Thomas Hippler, Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université de Caen Normandie

Géraldine Hornberg, membre de l’Union juive française pour la paix

François Houbart, Psychologue

Jean-Claude Houdry, artiste auteur

Arnaud Houte, Professeur d’histoire contemporaine, Sorbonne université

Etienne Hubert, Historien, Directeur d’études retraité de l’EHESS

ANNE Huck, Enseignante

Quentin Humbert, étudiant ENS Lyon, étudiant du master Mondes médiévaux

Benoit Huou, enseignant à TSE, Université Toulouse Capitole

Cassandre Hypeau, Étudiante

Sébastien Ibanez, Enseignant-chercheur, Université Savoie Mont Blanc

Nicole Ion, éducatrice retraitée

Georges Jablonski-Sidéris, Maître de conférences en histoire médiévale, Sorbonne Université

Laure Jabrane, enseignante de philosophie, retraitée, membre de la CAALAP

Ronan Jacquin, chercheur, Institut de hautes études internationales et du développement (Genève)

Armand Jamme, Historien, Directeur de recherches au CNRS

Chantal Jaquet, Philosophe, Professeure émérite à l’université Paris 1 Panthéon -Sorbonne

Ghislaine Jarrige, LFI Saint Etienne

Jacques Jaudon, enseignant

Sylvain Jean, Enseignant

Anne Jollet, Maîtresse de conférences émérite en Histoire moderne

Philippe Josserand, Historien, Professeur, Université de Nantes

Pierre Yves Joubaud, Directeur d’usine

Maïwenn Jouquand

Emmanuelle Jourdan-Chartier, Enseignante en histoire, Université de Lille

Nolwenn Joyaut , enseignante et scénographe

Alain Jugnon, Philosophe

Cathy Jurado, Autrice, enseignante

Nicole Kahn, membre de l’Union juive française pour la paix

Yannis Karakos, Auteur et Parolier

Razmig Keucheyan, Professeur de Sociologie, Université Paris Cité

Khalil Khalsi, Chercheur

Anna Knight, traductrice

Aurore Koechlin, MCF de Sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Marianne VL Koplewicz, Éditions du Souffle

Théophile Kouamouo, Journaliste

Stathis Kouvelakis, Philosophe

Abir Kréfa, Maîtresse de Conférences en Sociologie, Université Lyon 2

Thierry Labica, MCF Civilisation britannique

* Abdelkader Lahmar, Député du Rhône

* Bastien Lachaud, Député de la Seine-Saint-Denis

Annie Lacroix-Riz, Professeur émérite d’hist.contemporaine, Paris-Cité, petite-fille de Benjamin Arbessman, déporté et assassiné à Auschwitz

Annie Lafarge, Militante LFI

Danielle Lafont

Claire Lagraula

* Maxime Laisney, Député LFI de Seine-et-Marne

Elisabeth Lalou, Professeur d’Histoire médiévale, Université de Rouen

Claire Lamy, MCF Histoire du Moyen âge, Sorbonne Université

Emilie Lanciano, Professeur des Universités, Sciences de gestion, Université Lyon 2

Diego Landivar, Enseignant – Chercheur, HDR, Origens Media Lab et Esc Clermont

Hervé Langlois, militant à l’AFPS

Yann Lardeau, cinéaste.

Galatée de Larminat, Chercheuse indépendante en Philosophie et Journaliste

Ramdane Lasheb, membre associé LIAgE

Maurice Latapie

* Pierre Laurent, Sénateur Honoraire

Sabine Laurent, Enseignante retraitée

Michel Lauwers, Historien, Professeur, Université de Nice

Christian Lavault, Professeur de Universités

Vincenzo Lavenia, Historien, Professeur d’hist. moderne, Univ. de Bologne, Italie

Cécile Lavergne, MCF en Philosophie université de Lille

Clément Lavis, étudiant

Isabella Lazzarini, Professeure d’Histoire médiévale, Université de Turin

Judith le Blanc, Maîtresse de conférences, Université de Rouen Normandie

Olivier Le Cour Grandmaison, Historien, politiste, universitaire

Anne Le Guennec, Libraire

Joëlle Le Marec, Professeure, Muséum National d Histoire Naturelle

Vincent Le Texier, Artiste lyrique

Sébastien Lebonnois, Planétologue, Directeur de Recherche CNRS

Jean-Jacques Lecercle, Philosophe, Linguiste, Ancien Prof. à l’Univ. Nanterre

Michelle Lecolle

Xavier Lecoq, Enseignant

Jérémy Lefebvre, Écrivain et Musicien

Julien Lefevre, Photographe

* Sarah Legrain, députée de Paris

* Jérôme Legrave, député de Seine-Saint-Denis

Jean-Marc Lelièvre, CR INRAE

Yves Lemarié, Maître de conférences à l’Université de Bretagne Occidentale

Claire Lemercier, Directrice de recherche en histoire, CNRS

Benjamin Lemoine, Chercheur, CNRS

Jean-Michel Lemoine, ingénieur CNES

Clément Lenoble, Historien

François Lescure, ancien Professeur à l’Université de Lille

Didier Lestrade, co-fondateur d’Act Up-Paris

Laurent Lévy, Avocat à la retraite

Cathy Liminana-Dembélé

Pierre Linguanotto, Cinéaste

Thomas Lienhard, MCF en histoire, Université Panthéon-Sorbonne

Chantal Locatelli

Henri Lombardi, MC en Mathématiques, retraité, à l’Université Marie et Louis Pasteur

Élisabeth Longuenesse, Sociologue arabisante, CNRS (retraitée)

Frédérique Longuet Marx, Anthropologue, Cetobac, Ehess

Helios Lopez

Isabelle Lorand, Chirurgienne

Françoise Lorcerie, DRE science politique, Aix-Marseille Université

Yannick Louesdon, Psychanalyste retraité

Michael Lowy, Sociologue

Viviana Lipuma, Postdoctorante à UFF Brésil, Docteure en philosophie de l’Univ. Paris Nanterre

Arnaud Le Gall, député du Val d’Oise

Katia Le Mentec, Anthropologue, chargée de recherche au CNRS

Frédéric Le Roux, Mathématicien, Professeur à Sorbonne Université

Frédéric Lordon, Philosophe

Jean-Pierre Loustau, Ingénieur

Sandra Lucbert, écrivaine

Marie-Christine Luparello, membre de la Libre Pensée 79 et du Collectif Palestine 79

Armelle Mabon, Historienne

Fanny Madeline, Historienne, MCF, Université Panthéon-Sorbonne

Marta Madero, Ancien professeur de l’Universidad de Buenos Aires et de l’Universidad Nacional de General Sarmiento

Elisabeth Magnin

Eliana Magnani, Directrice de recherche au CNRS

Olivier Maheo, Enseignant

Alain Maire, Retraité humaniste, écologiste et naturaliste

Guilaine Maisse, Professeure d’allemand retraitée

Ziad Majed, écrivain et Professeur, The American University of Paris.

Jean Malifaud, MCF retraité Mathématiques, Paris 7

Kamila Mamadnazarbekova, doctorante, Sorbonne Université

Brigitte Mancel, Professeure de lettres retraitée

Marianne Mangeney, chercheuse au CNRS

Odile Mangeot, association Alliance pour l’Emancipation Sociale Nord Franche-Comté

Philippe Mangeot, professeur de littérature

Patrice Maniglier, Philosophe, Université Paris Nanterre

Danielle Manoukian, psychologue/psychanalyste

Cathy Maquart, Enseignante retraitée

Olivier Marboeuf, Écrivain, Commissaire d’exposition, Producteur

Audrey Marc, Professeur

Joelle Marelli, traductrice, autrice

Ivan Marin, Professeur des Universités, Amiens

Anne-Marie Marteil-Oudrer Syndicat National des Médecins Hospitaliers FO

Céline Martin, Historienne, Maîtresse de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne

Gilles Martin, médecin retraité

Miguel Martinez, Maître de Conférences en Mathématiques, Université Gustave Eiffel

Joseph Martinod, Professeur

Robert Mascarell, Journaliste en retraite

Geneviève Massard-Guilbaud, historienne, directrice d’études émérite à l’EHESS

Arnaud Massin, Doctorant à l’Université de Liège

Isabelle Mathieu, MCF Histoire du Moyen Âge – VP Formation et vie universitaire, Université d’Angers

Mickaël Matusinski, MCF Maths Université de Bordeaux

Florence Mauger, enseignante

Danielle Maurice, doctorante, Université Lyon 2

Jean-Yves Maximilien

Annie Mayar-Poteau, Infirmière scolaire retraitée

Nicolas Mayard, Journaliste

Gérard Médioni

Maria-Alice Médioni, formatrice, militante pédagogique

Anne-Lise Mege

Miriem Méghaïzerou, Doctorante, Sorbonne Nouvelle

Eliane Meillier

Hacene Mekhnache

Graziella Melis Roussel

Marion Ménard, pair aidante TSA/TDAH

Marie Menaut

Sophie Mendelsohn, Psychanalyste

Franck Mercier, Historien, Professeur, Université de Rennes

François Mérel, Médecin retraité

Daniel Mermet, Journaliste

* Marie Mesmeur, Députée d’Ille et Vilaine

Germain Meulemans, Anthropologue, CR CNRS

Gilles Meyer, bibliothécaire

Najoua Mhamedi

Alain Migus, Citoyen retraité

Christophe Mileschi, Professeur, Université Paris Nanterre

Pierre Millien, Chargé de Recherche en mathématiques, CNRS

Virginie Milliot, Anthropologue, Maitresse de conférences, Université Paris Nanterre

Chantal Mirail

Estelle Miramond, Maîtresse de conférences en sociologie – Institut Humanités Sciences Sociétés, Université Paris Cité

Adlene Mohammedi, Chercheur et enseignant en géopolitique

Jacques Moisan, Retraité de l’enseignement

Olga Moll, Agrégée, MCF musique et musicologie, Université Paris 8, retraitée

Frank Moll, Dirigeant d’entreprise

Sylvie Monchatre, Sociologue, Professeur, Université Lumière Lyon 2

Mathilde Monge, Maître de Conférences en Histoire Moderne

Lucile Mons, Psychanalyste et psychologue

*Bénédicte Monville, Élue municipale et communautaire à Melun, ancienne Conseillère Régionale d’île de France

René Monzat, Chercheur indépendant

José-Luis Moragues, Dr en Psychologie, Maître de Conférences – Université Paul Valéry

Nathalie Morales

Gérard Mordillat

Éric Moreau, Université de Poitiers

Leonardo Moreira, MCF Philosophie, Université de Paris 8

Anne Morelli, Professeure honoraire de l’ULB

Haude Morvan, MCF Histoire de l’art médiéval

Marianne Morvan, Professeure agrégée d’anglais, UFR Médecine

Aimée Mouchet retraitée de l’EN, agrégée d’histoire

Damase Mouralis, Professeur des Universités, Université de Rouen-Normandie & CNRS

Guillaume Mouralis, Historien, Directeur de recherche au CNRS, CESSP, Paris

Jean-Noël Moureau

Marie-Hélène Mourgues, Maitre de Conférence, UPEC

Bertrand Müller, Historien, DR émérite, CNRS (historien de Marc Bloch et Lucien Febvre)

Marwan NACIRI – Post-doctorant CNRS

Dominique Natanson, animateur du site Mémoire Juive & Éducation

Philippe Naud, Professeur certifié d’Histoire Géographie

Fabien Navarro, Maître de Conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Ron Naiweld, Chargé de recherches en études juives, CNRS

Annliese Nef, Historienne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Josselin Neveux, diffusion de supports de communication concerts

Kim Vu Ngoc, étudiant

Jean-Philippe Nicolas, enseignant

Brigitte Nicolet, retraitée

Massimiliano Nicoli, Psychanalyste, Philosophe

Dominique Noly, retraité

Yannick Nué

Norbert Nusbaum, Assistant social retraité à Besançon

Joseph Oesterlé, Professeur émérite, Sorbonne Université

Christophe Oberlin, Chirugien, professeur

Christian Oillic

Josiane Olff-Nathan, Ingénieur d’Etude retraitée, Université de Strasbourg

Béatrice Orès, Union Juive Française pour la Paix

Martine Ostorero, Historienne, Professeur, Université de Lausanne

Nilton Ota, Directeur de programme du Collège international de Philosophie

Michel Ouaknine, Ingénieur semiconducteurs, militant MRAP & UJFP

Mohamed Ouerfelli, Maître de conférences en histoire médiévale, Université d’Aix-Marseille

Louis-Gilles Pairault, Conservateur en chef du Patrimoine, adhérent du parti Les Républicains

Ugo Palheta, Sociologue, Université de Lille

Julien Pallotta, Philosophe et traducteur

Stefano Palombarini, Économiste, MCF Paris 8

Luca Paltrinieri, Maître de conférences Philosophie, Université de Rennes

Bruno Paoli, Professeur des Universités, Université Lumière Lyon 2

Ilan Pappé, Historien israélien, Professeur à l’Université d’Exeter

Corentin Parent

Pierre Parent, Maître de conférence, Université de Bordeaux

Frédéric Pasquet

Christophe Pébarthe, Historien, Université Bordeaux Montaigne

Julien Peccoud, enseignant de SVT en lycée, éducation nationale

Thierry Pécout, Historien, Professeur à l’Université de Saint-Etienne

Francis Peduzzi, directeur de scène nationale

Rodny Pélage

Michele Pellegrini, Historien, Professore associato, Université de Sienne (Italie)

Willy Pelletier, Sociologue, université de Picardie

Fernand Peloux, historien, CNRS

Maëlle Pennéguès, Doctorante en histoire moderne, Sorbonne Université

Charles Pennequin, écrivain

Catherine Perret, Professeure émérite, Université Paris 8

Lucien Perrin, Éditions Amsterdam

Marc Perrin, Écrivain, Éditeur

Annick Peters-Custot, Professeure d’Histoire médiévale, Nantes Université

Jean-François Pétillot, PRCE, Université Paul-Valéry Montpellier, retraité

Thomas Petitbon, Union Juive Française pour la Paix & France Insoumise

Nathalie Peyre, Prof de lettres

Roland Pfeffenkorn, Sociologie, Professeur émérite, Strasbourg

MICHEL Philippo, Coordinateur livret planification écologique

Emmanuelle Picard, Professeure d’histoire contemporaine, ENS de Lyon

Caecilia Pieri, PhD Associate Researcher, Ifpo Institut français du Proche-Orient, Erbil, Kurdistan irakien

Alexandre Piettre, Docteur en Sociologie politique et Professeur de Philosophie

Laure Piguet, Historienne, Université de Fribourg/Centre Marc Bloch

Brigitte Pignard

Philippe Pignarre, éditeur

Michel Pinault, Historien, retraité

Jean-Daniel Piquet, Historien

Marie Plassart, maîtresse de conférences, Université Lyon 2

Jacques Pochard, Pédiatre

Christopher Pollmann, Prof. des Universités agrégé de Droit public, Université de Lorraine – Metz

Hugues Poltier, philosophe

Jean-Pierre Poly, ex-professeur, Histoire du droit, Université Paris-Nanterre

Julien Ponceblanc, Professeur de Français et d’Histoire & Géographie, CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon

Alan Popelard, Enseignant

François Portefaix, retraité de l’éducation nationale

Raphaël Porteilla, Professeur de sciences politiques, Université de Bourgogne

* Thomas Portes, député de Seine-Saint-Denis

Elio Possoz, écrivain

Clément Poullet, Secrétaire général de la FNEC FP-FO Angers

Franck Poupeau, sociologue, DR CNRS, éditions Raisons d’agir.

* Philippe Poutou, militant NPA

Sébastien POYARD, Professeur agrégé d’Histoire-Géographie, Vesoul

Plínio W. PRADO Jr, Professeur émérite de Philosophie, Université de Paris 8

Renée Prangé, Directeur de recherches CNRS retraitée

Stefanie Prezioso, Historienne, Suisse

Nicolas Prignot, Enseignant et chercheur en philosophie, ERG/ ESA St-Luc, Bruxelles

Klervi Propice, Doctorante en psychologie

François Provansal

* Loïc Prud’homme, député de la Gironde

Serge Quadruppani, auteur et traducteur

Christelle Rabier, MCF EHESS

Geneviève Rail, Ph.D., Professeure émérite distinguée, Institut Simone-De Beauvoir, Canada

François Ralle Andreoli,conseiller des Français-es d’Espagne – 2e circonscription d’Espagne

Nordine Raymond, tête de liste « Faire Mieux pour Bordeaux », La France insoumise

Antoine de Raymond, Sociologue

Eva RAYNAL, Maîtresse de conférences en Littérature comparée, Université de Mayotte, Dembéni

Isabelle Réal, Historienne, MCF, Université de Toulouse Jean-Jaurès

Thierry Reboud, UJFP

Gianfranco REBUCINI, anthropologue, Chargé de recherche au CNRS

Fanny Rebuffat, Psychiatre

Manuel Rebuschi, Enseignant-chercheur en Philosophie, Université de Lorraine

Myrto Reiss, Médiatrice culturelle

Yannick Reix, Directeur festival de cinéma de Douarnenez

Mathieu Renault, Philosophe, Professeur à l’Univ. de Toulouse Jean-Jaurès

Jean-Paul Renoux

Eugenio Renzi, Enseignant

Jordan Rezgui, pensionnaire de la Comédie-Française

Nassim Rezzoug

Fabrice Riceputi, Historien

Mathieu Rigouste, Sociologue

Laurent Ripart, Historien, Professeur à l’Univ. de Chambéry

Manu Riquier

Nathalie Rivoire

Agathe Roby, docteure en histoire médiévale, toulouse

Odile Rollet, Pédopsychiatre, Lyon

Françoise Romand, Cinéaste

Isabelle Rosé, Historienne, Professeur, Université de Rennes

André Rosevègue, membre de l’Union juive française pour la paix et de la CAALAP

André Rougier, blagueur

Marie-Jeanne Royer enseignante retraitée

Jérémy Rubenstein, Historien

Damien Ruiz, Historien

Catherine Ruph

Alain Ruscio, Historien

Alain Rustenholz, Auteur

Gabriel Sabbagh, Professeur de logique mathématique (retraité) et Historien en activité, Université Paris Cité

Oreste Sacchelli, Professeur émérite, Université de Lorraine

* Arnaud Saint-Martin, député de la Seine-et-Marne

Marie-Claude Saliceti, psychologue clinicienne en retraite

Grégory Salle, sociologue, Directeur de Recherche CNRS.

Jean Salque, Cadre de la Fonction publique retraité

Victoria Saltarelli, retraitée de l’Éducation nationale

Akiko Sameshima, Traductrice pour La fabrique, Japon

Emilia Sanabria, Anthropologue, Directrice de recherche au CNRS

Alexandre Sanchez, éditrice

Thibault Sans, salarié du Média

Renaud-Selim Sanli, Éditions-librairie Météores

Jérôme Santolini, Directeur de Recherche, Biochimie

Ismahen Saouci

Catherine Sauvage

Pierre Sauve, Professeur retraité de l’université Paris 12

Sbeih Sbeih, ATER, Lyon 2, chercheur associé Iremam

Dimitris Scarpalezos, retraité M.C de mathematiques et membre du snesup

Valentin Schaepelynck, Maître de conférences en sciences de l’éducation (Université Paris 8), Directeur de programme au Collège international de philosophie.

Matthieu Scherman, historien

Jean-Marc Schiappa, Historien, Prix Guizot de l’Académie française (2023)

Nathalie Schlatter-Milon, Psychologue Clinicienne

Alain Schnapp, archéologue, Ancien professeur à l’Univ. Panthéon-Sorbonne

Joël Schnapp, Enseignant, Historien

Raphaël Schneider, Co-fondateur de Hors-Série

Peter Schöttler, Directeur de recherche honoraire au CNRS (biographe de Marc Bloch)

Tod Shepard, Historien, Professeur, John Hopkins University

Guillaume Sibertin-Blanc, Philosophe, Professeur à l’Univ. Paris 8

Bernard Sibieude, Retraité, Strasbourg

Michèle Sibony, Union juive française pour la paix

Aude Signoles, MCF Sciences Po, AMU MESOPOLHIS

Stéphane Simard-Fernandez Réseau Salariat

Yves Sintomer, Professeur de Science politique, Université de Paris 8

Stéphane Sirot, Historien

Tahar Si Serir, membre du mouvement “Les Humanistes”, co-fondateur du collectif “Libérons l’Algérie’”

Jean-Claude Slyper

Jérôme Soldeville, conseiller municipal délégué Grenoble

Gabriela Solis, Collectif 69 Palestine

Jon Solomon, Professeur en littérature chinoise, Université Lyon 3

Marco Spagnuolo, Doctorant, Université Paris 8/LLCP

Cornelie Statius Muller, Comédienne et metteure en scène, marionnettiste et machiniste

Isabelle Stengers, Philosophe, Professeur émérite de l’Université Libre de Bruxelles

Mélanie Stravato, Editrice à Avignon

Alina Surubaru, Sociologue, Université de Bordeaux

Annick Suzor-Weiner, Professeure émérite Université Paris-Saclay

Julien Syren, Ingénieur

Stéphane Tabourin, Professeur des écoles, en REP+, conseiller syndical FSU-SNUipp54, militant LFI, militant associatif

Claire Talon, Psychanalyste, Docteure en Sociologie Politique

Julien Talpin, Directeur de recherche au CNRS

Moufida Tamou, Parente d’étudiants

Cécile Tannier, Directrice de recherche CNRS

*Andrée Taurinya, Députée de la Loire

Romain Telliez, MCF histoire, Sorbonne Université

Laurence Terk, Historienne

Anne Texier, Professeure de Philosophie

Pierre Thévenin Chargé de recherche au CNRS

Daniel Thin, Sociologue, Professeur Honoraire des Universités (Lyon 3)

Charlotte Thomas, Politiste, Chercheure indépendante associée au programme Asie de l’IRIS

François Thoreau, Chercheur qualifié et Professeur associé, FNRS – Université de Liège (Belgique)

Mirabelle Thouvenot, militante décoloniale

Hervé Tiberghien, Auteur, réalisateur de films documentaires

Mathieu Tilllier, Professeur d’Histoire de l’Islam médiéval, Sorbonne Université

Sylvie Tissot, Professeure au département de science politique, Université Paris 8

John Tolan, Historien, Professeur à l’Université de Nantes

Valentina Toneatto, Historienne

Armando Torres Fauaz, Historien, Universidad Nacional de Costa Rica

Rémi Toulouse, Éditeur

Mireille Touzery Le Chenadec, Professeur émérite d’Histoire moderne, UPEC

Enzo Traverso, Historien, Cornel University (États-Unis)

Brigitte Trincard Tahhan, Retraitée éducation nationale

Alessia Trivellone, Historienne, Université de Montpellier 3

Véronique Troyas

Françoise de Turckheim, Médecin

Jean-Christophe TURPIN

Martine Ullmann, Femmes en Noir Lyon, UJFP

Sébastien Ulrich, Menuisier

Maude Vadot, Maitresse de conf. en sciences du langage, Univ. Savoie Mont Blanc

Stanley Valbrun, Docteur en Sciences de l’éducation, travailleur social

Massimo Vallerani, Professore ordinario di Storia medievale, Université de Turin (Italie)

Stéphane Valter, Professeur en langues et civ. Arabes, Univ. Lyon 2

Yves Vargas, Philosophe

Amandine Vautaret, étudiante

Mélanie Vay, Docteure en Science politique

Graziella Vella, Anthropologue, U Mons

Manolo Vella, Enseignant

Anne Verjus, DR CNRS, laboratoire Triangle

Françoise Vergès, Autrice, militante féministe décoloniale

Joël Vernet, Écrivain

Jean-Baptiste Vérot, MCF en Histoire moderne, Université Marie & Louis Pasteur

Victor Verwaerde, étudiant, ENS de Lyon

Thomas Vescovi, Doctorant (Ehess/ULB)

Baptiste Veyssy, Éditeur

Camille Viallon

Jérôme Vidal, Éditeur, traducteur

Nicolas Vieillescazes, Éditeur

Fanny Vincent, MCF à l’Université de Saint-Etienne.

Léonard Vincent, Écrivain

Gilles Vinçon, Chercheur en Entomologie

Christiane Vollaire, Philosophe, Chercheure associée au CNAM et au LCSP de l’Université Paris Cité Fellow de l’Institut Convergences Migrations

Eric Vuoso

Dror Warschawski, Chercheur CNRS, Sorbonne Université, Paris

Jean-Marc Warszawski, musicologue, directeur du magazine musicologie.org

Abdourahman Waberi, écrivain

Tim Wandriesse

Laurent De Wangen, enseignant

Laurent Weill, Médecin retraité, LFI, UJFP

Françoise Weill-Ponsin, Médecin retraitée, LFI, UJFP

Charles Wolfe, Professeur des Universités, Dépt de Philosophie, Université Toulouse Jean-Jaurès

Yahya Yachaoui, Professeur retraité, Poète, Écrivain, Traducteur

Hèla Yousfi, Maître de conférences, Université PSL-Dauphine

Louisa Yousfi, Autrice, militante décoloniale

Nassera Zaidi, Coordinatrice du CNRCC (collectif national pour la reconnaissance des crimes coloniaux)

Barbara Zauli, Enseignante-chercheuse, Philosophie, Université Paris 8, vice-présidente du Collège International de Philosophie.

Mathilde Zederman, MCF Université Paris-Nanterre

Caroline Zekri, MCF, Université Paris-Est Créteil

Afifa Zenati IGE, ENS de Lyon

Laurick Zerbini, MCF – HDR, Université Lyon 2

Dominique Ziegler, Auteur, Metteur en scène

Alexis Zimmer, Professeur, Histoire environnementale, Université de Liège (Belgique).

Institutions :

CAALAP (Coordination Antifasciste pour l’Affirmation des Libertés Académiques et Pédagogiques)

Collectif 69 Palestine

Collectif Education Avec Gaza

Éditions La Fabrique

Éditions Terre de feu

FNEC FP-FO Angers

La France Insoumise

Librairie La Gryffe, Lyon

Librairie Les 400 Coups, Bordeaux

Institut La Boétie

Union Juive Française pour la Paix

27.11.2025 à 15:31

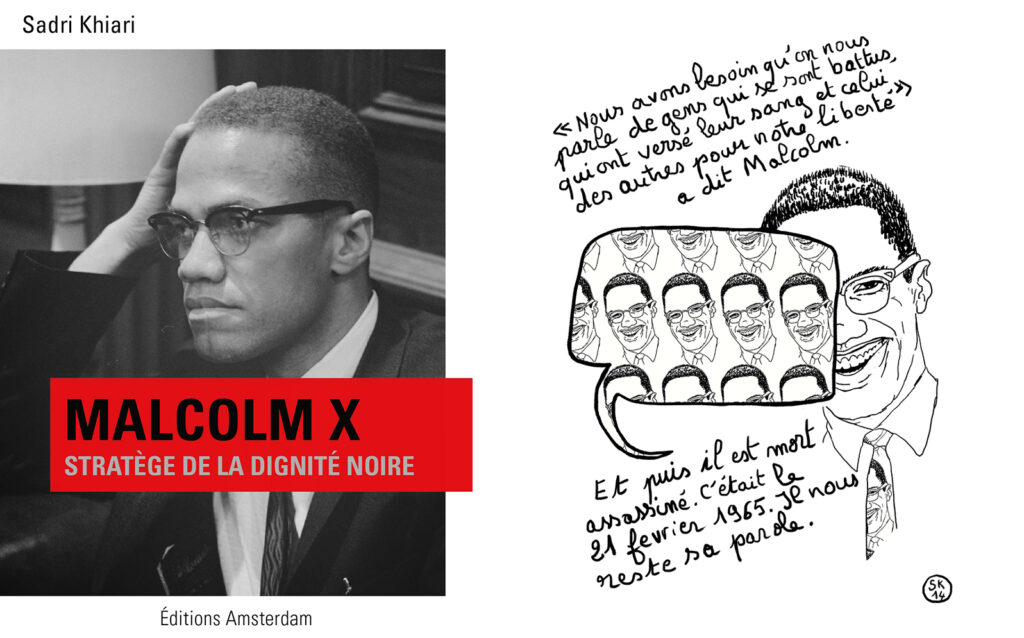

Malcolm X à l’épreuve du cinéma hollywoodien

Texte intégral (8146 mots)

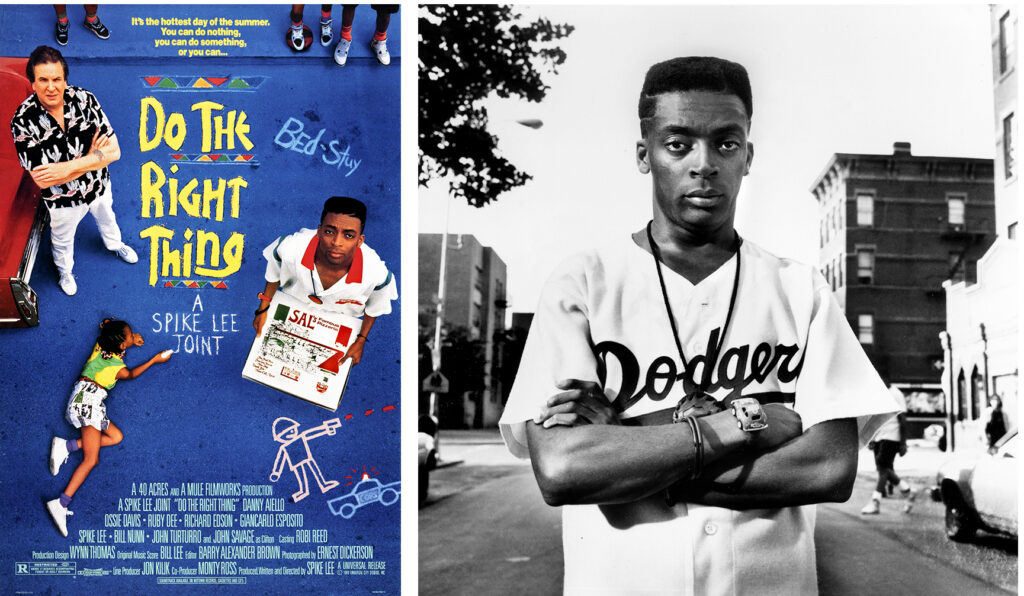

Quand Spike Lee fait sienne la figure mythique de Malcolm X, la lettre qui aura servi de patronyme au leader prophétique a été phagocytée par le Capital : le « X » révolutionnaire des Black Muslims figure sur des bonnets, casquettes, T-shirts mais aussi, comme le rappelle le théologien James H. Cone, sur des « cadrans de montres, ventilateurs, réfrigérateurs et cartes à jouer ». Lee envisagera lui aussi de tirer profit de cette récupération en développant un merchandising autour du film, tout comme il n’aura pas hésité à lancer un commerce à son effigie, la boutique Spike’s Joint, toujours en activité.

Le réalisateur a le sens des affaires, c’est le moins qu’on puisse dire. Sa place de maître d’oeuvre du biopic Malcolm X, il l’aura gagnée en ruant dans les brancards, hurlant au tout Hollywood qu’il est le mieux placé pour mettre en scène le parcours du porte-parole charismatique de la Nation of Islam. Il a le capital symbolique pour en imposer. Il ne peste pas en outsider. Lee s’accommode d’ailleurs parfaitement du système : « there’s nothing like it in the world ! »1 a-t-il déclaré. Son « coup » ne déstabilise pas l’industrie qui y voit, après tout, l’opportunité de s’adresser à un public plus large – et tant mieux. Le canadien Norman Jewison, premier choix de la Warner pour tourner Malcolm X, se retire.

Loin de la classe ouvrière

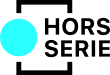

Pour le réalisateur de Do the Right Thing, aucun blanc n’est assez « sensible » pour servir la cause. On tient là l’une des fameuses sorties de « premier concerné » de Lee, ce produit de l’élite sociale déguisé en homme de la rue, ce revendeur de militantisme didactique qui fait la leçon sur qui peut ou ne peut pas prendre en charge la blackness à l’écran. Sait-il que l’un des films préférés de Malcolm X est réalisé par Michael Roemer, un cinéaste allemand, juif, exilé aux États-Unis ? Son superbe Nothing but a man représente la classe ouvrière noire comme Spike Lee ne l’a encore jamais fait.

Il est tentant de spéculer sur les raisons de l’engouement de Malcolm : une romance entre un cheminot et une enseignante afro-américains (loin, donc, de l’horizon libéral-progressiste de l’amour interracial), une intrigue qui se construit autour de la question de la dignité, un regard aiguisé sur les disparités entre Noirs prolétaires et Noirs embourgeoisés, conservateurs, chrétiens, en cheville avec des blancs voulant maintenir le statu quo racial – ces « Oncle Tom » que Malcolm avait en horreur ! En 1964, une telle fibre marxiste ne pouvait s’exprimer que depuis les marges du cinéma indépendant. Si Lee vient de cette frange, il ne lui aura pas appartenu longtemps.

Une servilité au canon hollywoodien

L’ouverture de Malcolm X est éloquente. Spike Lee, qui a pris l’habitude de jouer dans ses films, est le premier à apparaître à l’écran. On aurait pu s’attendre à ce que sa star, Denzel Washington, le précède. Quand on le découvre, Lee se fait cirer les pompes : il est clair, à travers ce premier plan, que c’est lui qui mène la danse et donne le tempo. L’ample mouvement d’appareil qui nous mène à lui ne reprend que lorsqu’il quitte son jeune shoeshiner pour traverser une grande artère de Boston, haut en couleurs, sapé comme un zoot (zazou, une mode à laquelle le jeune Malcolm sacrifie dans les années 1940). On peut se pâmer devant le lustre de ce plan-séquence. On peut aussi dire qu’il annonce une servilité au canon hollywoodien. Ici, la « vie de réinventions »2 de Malcolm est indexée sur l’histoire du cinéma américain. Un temps fort est associé à un genre. La jeunesse de « Detroit Red », noceur, dealer et cambrioleur, a le côté flamboyant du musical des années 1940-50 ; son Purgatoire avant son éveil spirituel reprend les codes du film de prison, en vogue dans les années 1980-90 ; quant à la représentation de la Nation of Islam, elle flirte avec l’imaginaire du Parrain, avec ses tractations, ses « soldats » tout en abnégation, ses meurtres fratricides.

Dans la deuxième partie du film, Lee trouve un moyen frappant d’évoquer la stature divine d’Elijah Muhammad : celui-ci fait une apparition surnaturelle dans la cellule de Malcolm. On comprend que c’est une vue de l’esprit, qui confirme que le dialogue religieux entre le maître et le disciple est engagé, même s’ils ne se sont pas rencontrés. Cette vision ressemble à une théophanie de fresque biblique dispendieuse façon Les Dix Commandements : elle est au futur prophète Malcolm X ce que le buisson ardent est à Moïse. Drôle d’idée quand on connaît la détestation de Malcolm pour le judéo-christianisme, synonyme pour lui d’aliénation, de soumission à une divinité complice de l’esclavage et de l’effacement culturel des Noirs. Il est vrai qu’il n’aura pas pu se familiariser avec une théologie de la libération née à la fin des années 1960 – il meurt au milieu de la décennie. Elle introduit la radicalité du Black Power au sein de l’Église noire, elle refaçonne la divinité à l’aune de l’expérience noire américaine, en en faisant une alliée politique, une compagne de lutte. Même si l’on pourrait rétorquer que Moïse (Moussa) est une figure centrale du Coran, Spike Lee convoque une imagerie plus proche de la Bible, l’un des livres qui aura contribué à établir le canon hollywoodien, avec Shakespeare et la littérature populaire et feuilletonesque du XIXe siècle.

Une image peut en cacher une autre

On peut y voir un symptôme de son époque : Malcolm X est sorti en 1992, soit la même année que Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif. Fredric Jameson y parle du congé donné à l’idée de profondeur, que ce soit dans la peinture, le cinéma ou l’architecture. L’image appelle l’image et dans le cas du cinéma, le real se confond avec le reel3. Une intuition géniale incitera Jameson à voir dans le monolithe de 2001, l’Odyssée de l’Espace la prophétisation d’une nouvelle ère culturelle où tout n’est que surface, platitude, dephtlessness. Le plus grand nom du pop art abonde dans son sens : « Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, vous n’avez qu’à regarder la surface de mes peintures, de mes films, de moi. Me voilà. Il n’y a rien dessous. ». L’imagerie marchande de ses Diamond Dust Shoes se substitue à la glaise des Souliers de Van Gogh, usés, encore lestés du poids du réel, chargés d’un hors-champ : la vie de dur labeur, le travail harassant de la terre.

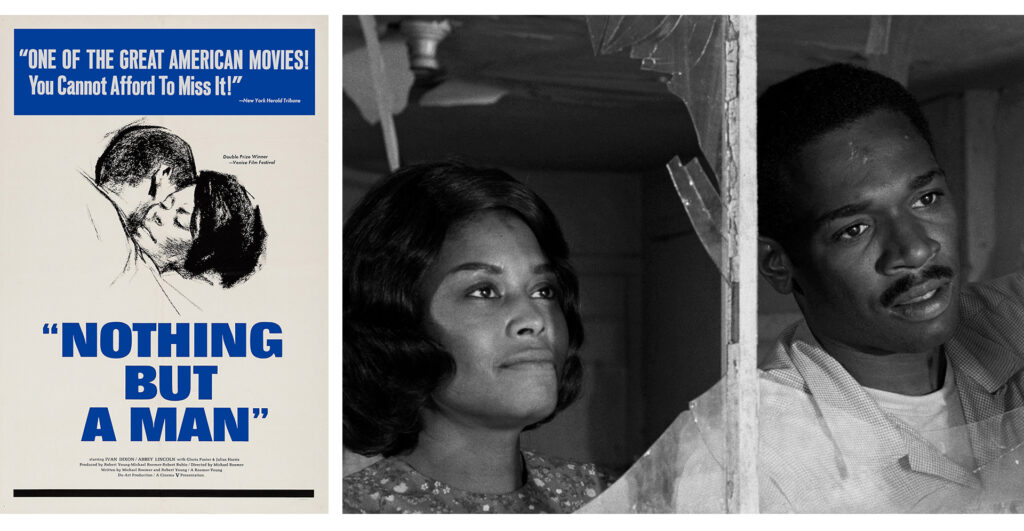

Tout se passe comme si Spike Lee avait lui aussi cédé aux sirènes de cette postmodernité fin de siècle. En définitive, il n’y a pas loin entre Malcolm X et la manière dont Forrest Gump traversera (en courant) le récit national un an plus tard – son aïeul, dont il est le portrait craché, sort tout droit de Naissance d’une nation de D.W. Griffith, la Guerre du Vietnam est ici moins un fait historique qu’une réminiscence des films sur le sujet, avec leur bande-son rock à l’avenant (Jimmy Hendrix, les Rolling Stones et cie). Ce qui était marquant dans Forrest Gump, c’était aussi cette manière inédite d’intégrer le héros aux archives télévisuelles et, à partir de là, de faire basculer le récit dans l’uchronie. Le film de Spike Lee ne se livre pas à une telle réécriture mais il pense la trajectoire de Malcolm comme une somme d’éléments iconiques que le public aura tout le loisir de reconnaître : les déclarations à la presse, le langage corporel qui accompagne les prises de parole d’un monstre d’éloquence (regard concentré, index levé et posé près de l’oreille), le pèlerinage à la Mecque, Malcolm armé d’un M1 Carabine quand sa vie est en danger. Les agents du FBI qui prennent « le démagogue irresponsable » en filature jusque sur le continent africain sont eux aussi des faiseurs d’images : ils « shootent » Malcolm de loin. Ce sont des filmeurs embusqués.

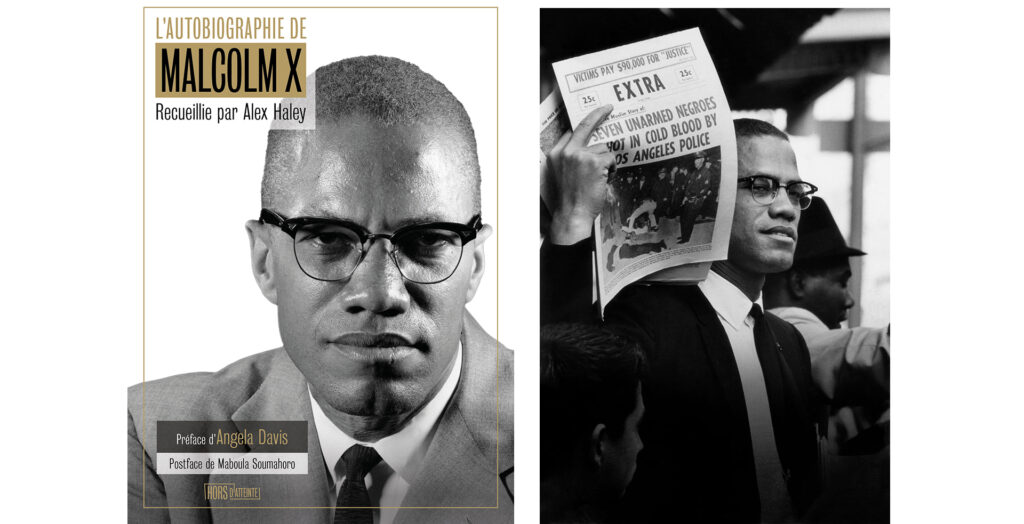

La rivalité entre les mastodontes Malcolm X et JFK d’Oliver Stone, dont on a tant parlé à l’époque, se joue aussi sur ce terrain : celui du pastiche, de la refabrication mimétique. Il faut se demander avec Baudrillard s’il n’y a pas là une sorte de « crime parfait » dont ces œuvres se sont rendues complices alors même que le meurtre était leur grande affaire, le dossier qu’elles entendaient instruire. Le meurtre en question, le voici : le cinéma a supplanté le réel, il l’imite si bien que nous pouvons continuer de croire à son existence, sans savoir que sous la chair du plan, sous sa surface, gît un cadavre. En un sens, James Baldwin ne se trompait pas : toute adaptation hollywoodienne de L’Autobiographie de Malcolm X équivaudrait à un « deuxième assassinat ». Dans l’imaginaire collectif, le visage du leader n’a-t-il pas fini par se confondre avec celui de la star de cinéma Denzel Washington ?

Pacte faustien

En définitive, Malcolm X rend compte de la montée en puissance de Spike Lee mais aussi de l’embourgeoisement – voire de l’essence bourgeoise – de son cinéma. L’extraction sociale du réalisateur se devine d’ailleurs dans l’ambiance « Ivy League » de School Daze, son deuxième long métrage, tout comme dans la bohème chic dans laquelle grandit le saxophoniste de Mo’ Better Blues. Mais on ne peut pas le lui contester : au début des années 1990, Lee est en effet bien placé pour réaliser Malcolm X ; on pourrait même penser qu’il s’y préparait depuis longtemps. Le début de sa filmographie est émaillé de références à Malcolm. On voit ce dernier en photo et on le mentionne dans School Daze. Le carton final de Do the Right Thing réunit les propos « non-violents » de Martin Luther King Jr, et les déclarations de sa (supposée) Némésis sur la nécessité pour les Noirs de se défendre, de réaffirmer leur dignité « par tous les moyens nécessaires ». Pour Lee, il s’agit moins de renvoyer ces deux approches dos à dos que de les mettre en tension, avec l’idée que Martin et Malcolm formeraient une sorte de Janus de la révolution noire américaine des années 50-60. Mais il y a le revers de la médaille : plus on avance dans l’oeuvre de Lee avant Malcolm X, plus il s’entiche de la grande forme hollywoodienne, plus les aspirations et enjeux s’individualisent – art, amour et argent forment la sainte trinité des héros de Lee. La révolution que l’Amérique noire appelait de ses vœux peut attendre…

Dans Malcolm X, les masses se résument à une clameur anonyme, à une horde de figurants mettant en valeur le luxe de la production value. Lee n’aspire à rien d’autre qu’à donner chair à la figure héroïque et humaniste qui se dessine en filigrane dans L’Autobiographie co-écrite avec Alex Haley4 : du pain béni pour cette « usine à rêves » dans laquelle Malcolm voyait une manufacture de mensonges, une fabrique de personnages noirs oncletomisés. A ce titre, l’entente entre Lee et le producteur Marvin Worth, le propriétaire des droits L’Autobiographie à partir de 1967, est révélatrice : le réalisateur chante les louanges de son collaborateur dans un documentaire consacré à la genèse du film.

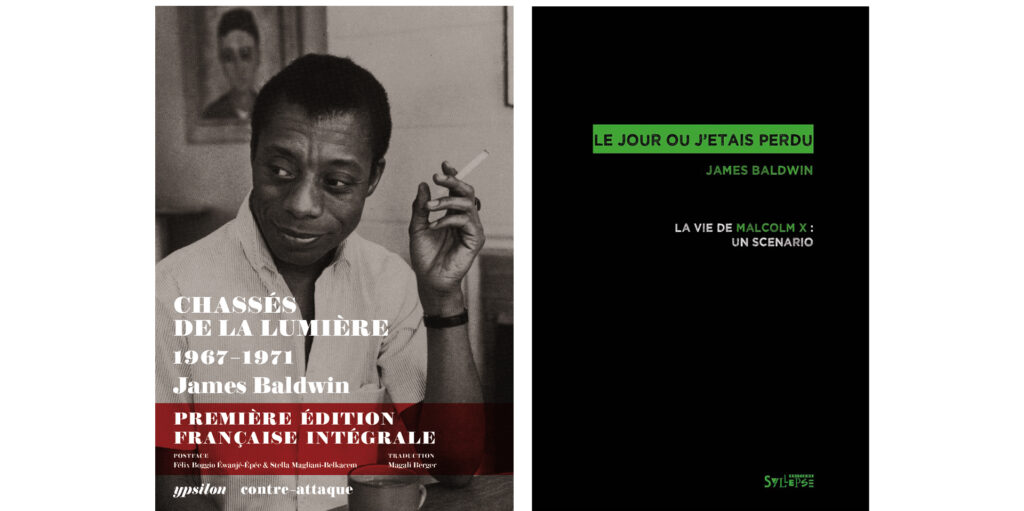

Malcolm par Baldwin : le biopic impossible

Worth est l’homme qui découragea James Baldwin dans ses efforts de porter la vie de Malcolm à l’écran. Ce dernier pressentit la nature diabolique, faustienne de cette expérience avant même d’écrire une seule ligne. Comme il l’écrit dans Chassés de la lumière : « L’idée que Hollywood puisse faire une œuvre honnête sur Malcolm ne pouvait que paraître saugrenue. Et pourtant – je ne voulais pas passer le restant des mes jours à me dire : ça aurait pu être fait si t’avais pas été si froussard. Je sentais que Malcolm ne m’aurait jamais pardonné pour ça. Vivant, il avait confiance en moi et j’estimais qu’il me faisait encore confiance, mort, et cette confiance, en ce qui me concerne, m’obligeait. ».

Dans son scénario, Baldwin organise une structure complexe, faite d’enchâssements successifs, d’allers-retours dans le temps. Elle est anti-hollywoodienne, plus proche des cinémas de la modernité européenne ou du Nouvel Hollywood que du classicisme adopté par Lee. Le montage aurait parachevé l’image diffractée de Malcolm et en cela représentative de sa complexité. Il avait « tant de noms » rappelle Baldwin à plusieurs reprises : Malcolm Little, Detroit Red, Malcolm X, Omowale (« le fils qui est revenu »), Al-Hâjj Mâlik al-Shabazz الحاج مالك الشباز . Ce récit deviendra l’ouvrage Le jour où j’étais perdu. A l’instar de Worth, Spike Lee trouve lui aussi la chose confuse. Il en fait cas mais il veut la retravailler. Il privilégiera la linéarité, l’approche chronologique, malgré quelques flash-backs inclus ici et là. D’une durée ogresque, comparable à celle de JFK, Malcolm X est une courbe instable avec ses creux et ses pics. Le film souffre des travers inhérents au biopic, ce compromis entre la page Wikipédia et la nécro – le genre rappelle que le récit d’une vie n’a d’extrémités que celles que la mort peut offrir. Paradoxe du biopic : il opère depuis la tombe et, depuis vingt ans, il est l’un des genres les plus vivants qui soit.

Le patrimoine au détriment de la vérité

Il y a un monde entre un James Baldwin qui a vécu dans le ghetto et fréquenté les sommités de la révolution noire américaine et un Spike Lee issu des classes aisées qui gère la chose en business man, en cinéaste-notaire garant des intérêts moraux et financiers des héritiers. En se plaçant sous l’autorité de Betty Shabazz, créditée comme consultante, il se préoccupe moins de cinéma que de patrimoine. Cela relèverait de l’anecdotique si la mainmise de l’épouse n’engendrait pas deux choix significatifs : le couple Betty-Malcolm s’en trouve idéalisé, tandis que la sœur Ella Collins est reléguée dans le hors-champ, alors qu’elle fut un soutien moral et financier de premier plan. C’est elle qui fut la mécène du Hajj de Malcolm, que le film reconstitue avec grandeur, en marchant sur les traces de l’immense fresquiste David Lean. Si Ella est absente du film, c’est parce que Betty la déteste : « Je n’ai aucun respect pour cette femme » déclarera-t-elle au Boston Globe en 1992. De son côté, Ella pense que « Spike Lee ne recherche que l’argent et le prestige. Il n’y connaît rien ».

La mésaventure baldwinienne nous enseigne que tout commerce entre la question « Malcolm X » et Hollywood doit susciter la plus grande méfiance. C’était le cas dans les années 1960, quand l’industrie envisagea un Charlton Heston tout en blackface pour le rôle principal.

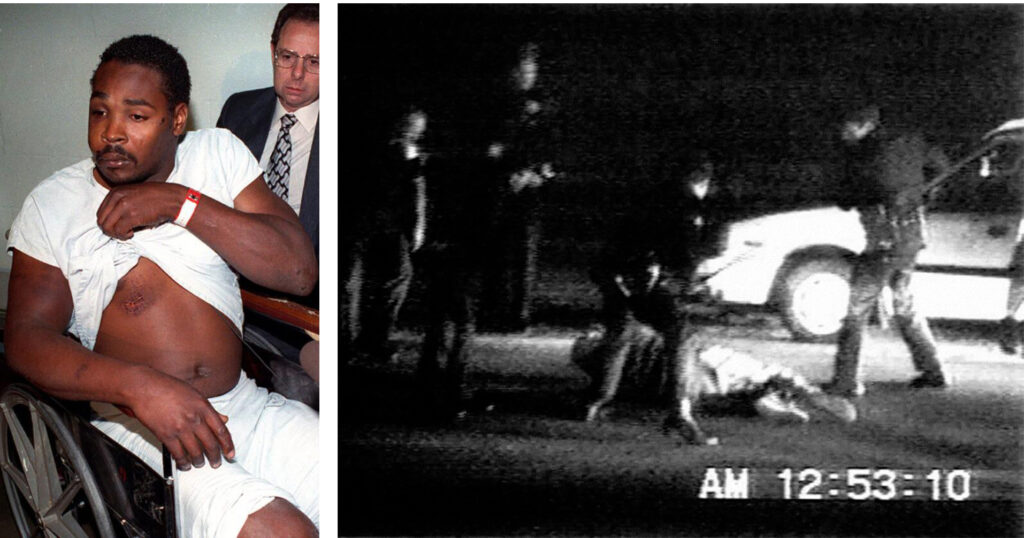

à la Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté (1963)

C’est encore le cas trente ans plus tard, quand Lee donne l’illusion de retravailler l’image de Malcolm à l’aune des luttes présentes : dans le générique de début, le tabassage de Rodney King par la police se juxtapose à la rhétorique incendiaire du « brillant prince noir ». En alternance, le « X » légendaire se forme à la faveur de l’embrasement du drapeau américain. La prochaine fois le feu ! semble promettre cette ouverture saisissante, quand en réalité elle se contente d’attraper l’actualité brûlante au vol, pour créer un choc de courte portée5.

Pendant ce temps, l’Amérique noire s’enflamme, le conservatisme de l’administration Bush père tente de saccager le Civil Rights Act de 1964, arguant que la minorité a droit à moins d’égards que la majorité, et ce après huit années de reaganisme délétère pour les couches les plus pauvres de la communauté noire. C’est cette indignité permanente qui relança l’intérêt pour Malcolm X du côté des classes populaires, tandis que celui pour Martin Luther King Jr. déclinait. La deuxième insurrection de Watts, déclenchée par les violences suprémacistes subies par Rodney King, est le signe que l’Amérique n’a pas les moyens de s’offrir la color-blindness dont rêvent les hautes instances, au prétexte que des icônes comme Michael Jordan ou Michael Jackson arrivent bien, elles, à transcender les barrières raciales.

Quand il fait appel à des stars de cet acabit pour boucler le budget de Malcolm X, Spike Lee est héroïque parce qu’il peut se le permettre. Il vit dans un luxe auquel Malcolm lui-même n’aura pas goûté, si ce n’est au cours de ses voyages visant à internationaliser la lutte. Portée devant l’ONU, la cause avait une autre gueule : il n’était plus question de « droits civiques » mais de droits humains et, en se rapprochant des pays africains libérés, il s’agissait de subvertir la ligne de partage. Dans la perspective du panafricanisme, les Noirs des États-Unis ne forment plus une humanité minoritaire, et l’Islam, pratiqué dans les nations-sœurs, n’est plus une spiritualité de troisième catégorie. Le film ne dit rien de cette révolution aux accents décoloniaux qui n’a pu ou n’a su se matérialiser. La mort de Malcolm est passée par là, et le soutien qu’on lui apporta fut tout relatif. Son retour sous les traits d’un autre acteur dans un autre film pose toutefois une question à laquelle il faut tenter de répondre : à défaut d’une révolution en acte, pourrait-on envisager une manière proprement révolutionnaire de faire du cinéma ?

Malcolm nouveau millénaire

Si le film de Spike Lee ne représente pas l’alpha et l’oméga du cinéma de Malcolm X (ce n’est pas ce qu’on lui demande), il s’impose comme une étape majeure dans la grande séquence de « reconstruction de l’image posthume » du leader prophétique, initiée dès les années 1960 avec le jazz. Ne remettons pas en question son statut de monument culturel : c’est grâce à Spike Lee que, pour la plupart, nous avons découvert une telle figure, non en lisant des ouvrages sur le sujet.

Revenons maintenant sur la timeline du cinéma de Malcolm X : il y a le précédent baldwinien déjà évoqué, il existe un documentaire réalisé en 19726 et il y aura en 2001 le Malcolm X figurant dans le biopic Ali. Cette présence appelle quelques commentaires. La démarche relève à la fois de la rupture et de la continuité : Ali ne serait pas ce qu’il est sans Malcolm X. Ce qui est fait n’est plus à faire ; c’est parce que Spike Lee a pavé le chemin que Michael Mann a les coudées franches et peut réinventer Malcolm, l’éclairer sous une autre lumière.

Ali, c’est d’abord une scène d’exposition aussi longue qu’époustouflante. Elle est bâtie autour d’une « sainte trinité ». Chaque pilier de cette trinité fait ce qu’il sait faire : Mohammed Ali court et boxe, Malcolm X prêche de ne pas tendre l’autre joue, Sam Cooke chante et fait chavirer les coeurs. En s’appuyant sur la musique du soulman, en pleine performance au Copacabana, Mann dessine un portrait vibrant et incarné de l’Amérique noire des années 1960. A l’ivresse procurée par la soul music et le montage, d’une extrême fluidité, s’ajoute cette idée folle consistant à insérer des plans tournés en caméra DV. Ils montrent les foulées d’Ali sous un ciel nocturne presque hostile, en adéquation avec le sentiment provoqué par le passage d’une voiture de police (l’un des deux flics interpelle l’athlète d’un « son»7 bien paternaliste). Ici, la texture numérique fait l’effet d’un coup de tonnerre, d’une greffe inhabituelle et qui prend instantanément. Le concentré de Black History imaginé par Mann se présente sous une forme hybride que personne n’avait osé proposer.

assassiné par balle dans des conditions mystérieuses en 1964 dans un motel californien