L’insurrection malgache s’achèvera-t-elle en putsch ? Suite au soulèvement historique qui a conduit au départ du président Andry Rajoelina, le Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques (CAPSAT) s’est emparé du pouvoir. S’il affirme vouloir organiser une transition démocratique, il semble renouer avec une tradition bien ancrée dans l’histoire de l’île : l’ingérence de l’institution militaire dans les affaires politiques. Garde-fous de régimes impopulaires, l’armée aura contribué, ces dernières décennies, au maintien d’un modèle en crise.

Escapade présidentielle, affirmation de l’armée

« C’est fou. Là on va faire face à beaucoup de choses, je ne sais pas si le pays est prêt à faire face à ça », s’émeut au téléphone Aïna [prénom modifié], jeune Malgache qui nous parlait fin septembre de son engagement dans les manifestations organisées par la « GenZ Madagascar ». « Tout est vraiment incertain, il y a énormément de récupération », nous dit-elle, inquiète de la situation. Un nuage d’incertitude plane sur l’île : voilà qui résume l’atmosphère de ces derniers jours.

Les événements se sont enchainés très rapidement, avec un paroxysme ce mardi 14 octobre lors de la destitution du président Andry Rajoelina. Il avait été réélu en 2023, lors d’une élection entachée d’irrégularités et boycottée par les oppositions.

À lire aussi...

À Madagascar, la « Gen Z » se révolte contre la corruption

À lire aussi...

À Madagascar, la « Gen Z » se révolte contre la corruption

Tout avait pourtant commencé par une mobilisation populaire inédite. Des milliers de jeunes Malgaches s’étaient alors retrouvés, plusieurs jours durant, à manifester dans les rues pour protester contre les coupures d’eau et d’électricité, la pauvreté et pour dénoncer la corruption systémique. Sous les yeux du monde entier, la jeunesse malgache reprenait le drapeau « pirate » du célèbre manga One Pièce, devenu symbole des luttes contre le pouvoir des élites dans plusieurs pays du Sud global.

Le pouvoir décide alors de répondre par la force. La répression, que nous avions documentée, avait été féroce : tabassages, tirs à balle en caoutchouc, arrestations musclées. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, au moins 22 personnes ont été tuées et de nombreux blessés ont été recensés. Afin de calmer le mouvement protestataire, le président Andry Rajoelina a alors limogé, début octobre, l’entièreté de son gouvernement pour nommer un nouveau premier ministre, le général Ruphin Fortunat Zafisambo. En réponse à cette annonce comprise comme une manœuvre dilatoire, la GenZ avait appelé à poursuivre les mobilisations par des grèves générales.

Un acteur peut en cacher un autre. Les événements ont pris une toute autre tournure le week-end dernier, lorsque l’unité militaire du Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques (CAPSAT) a appelé les forces de sécurité « à refuser de tirer » sur les manifestants. Ce corps, considéré comme l’un des piliers de l’armée malgache pour ses relations entretenues avec les élites influentes et les milieux d’affaires du pays, a ainsi renversé le rapport de force en rejoignant le mouvement populaire.

« Tout comme aujourd’hui, la jeunesse a joué un grand rôle dans la révolution de mai 1972. Avec une différence : à l’époque, elle était ancrée dans des organisations politiques et syndicales de tendance socialiste »

Rajoelina a dénoncé, le samedi 11 octobre, une « tentative de prise du pouvoir illégale ». Comme l’a révélé RFI, le président a ensuite quitté le pays en embarquant, dimanche, à bord d’un avion militaire français pour la Réunion, avant de partir avec sa famille vers une destination inconnue. Interrogé sur cette exfiltration, l’Élysée n’a à ce jour rien confirmé de l’opération. Rajoelina lui a fini par déclarer être à l’étranger pour protéger sa vie « menacée ».

Mardi soir, malgré un décret de dissolution (à distance) du président Andry Rajoelina, l’Assemblée nationale de Madagascar a voté sa destitution à une large majorité (130 sur 163 députés). Dans la foulée, l’unité militaire CAPSAT a annoncé « prendre le pouvoir ». Dans un communiqué publié, la Haute Cour constitutionnelle, soucieuse d’apporter un cadre légal à une situation politique critique, a invité le colonel Michael Randrianirina à exercer les fonctions de chef de l’État.

Le nouvel homme fort du moment a affirmé avoir pris le pouvoir avec ses frères d’armes pour combler un vide institutionnel. « Il n’y a rien qui marche à Madagascar. Il n’y a pas de président, pas de président du Sénat, pas de gouvernement », a déclaré celui qui a été gouverneur de la région de l’Androy, à l’extrême-sud de l’île, brièvement détenu par l’ancien pouvoir pour « incitation à la mutinerie militaire en vue d’un coup d’État ».

En cette fin de semaine, le calme était revenu dans la capitale, laissant place aux tractations politiques et militaires en vue d’organiser la transition. L’Union africaine n’a pas tardé à réagir : dans un communiqué elle a annoncé suspendre Madagascar de ses institutions avec effet immédiat. Le doute plane ainsi sur l’arrêt de l’aide internationale cruciale pour le pays. La population garde en mémoire une précédente suspension terrible à la suite du coup d’État de 2009.

Dernière annonce en date sur l’île : le colonel Michael Randrianirina va prêter serment ce vendredi comme « président de la refondation de Madagascar ». Ainsi, une nouvelle page se tourne, dans une histoire nationale particulièrement marquée par l’instabilité institutionnelle.

Quand le fond de l’air était rouge

Si l’histoire ne se répète pas, ses soubresauts semblent se faire écho. Depuis son indépendance en 1960, l’île a connu pas moins de cinq renversements.

« Il y a une cyclicité des crises à Madagascar. Cette nouvelle crise a de fortes similitudes avec les précédentes. Si on les replace dans une perspective globale, elles révèlent la vulnérabilité de Madagascar aux crises économiques mondiales», nous confie Samuel Floreal Sanchez, maître de conférences à la Sorbonne et spécialiste de l’histoire du pays et des îles de l’océan Indien. Il poursuit : « Les évènements de 1991 s’inscrivaient dans un contexte de fin de guerre froide et de crise financière, 2001-2002 faisait écho aux crises mondiales de la fin des années 90, et le renversement de 2009 trouvait certaines de ses causes dans la crise mondiale des subprimes. 2025 n’échappe pas aux phénomènes de dépendance et la crise économique mondiale est une des raisons des problèmes énergétiques auxquels le pays fait face. »

En 1972 éclate la première crise institutionnelle majeure dans l’histoire postcoloniale. Les grandes manifestations d’avril 1971 et de mai 1972 marquent un tournant. Appelées également rotaka (« la révolution malgache »), elles conduisent au renversement du premier président Philibert Tsiranana et annoncent la fin de la jeune Première République (1960-1975) née de l’indépendance de la France.

Dans la rue, le rejet d’un pouvoir perçu comme néocolonial et toujours inféodé à la France se fait entendre. La question sociale est alors au centre des revendications alors que la société malgache s’appauvrit sous le creusement des inégalités entre les nouvelles élites et le peuple. La réponse du pouvoir est déjà l’emploi de la force et les événements dégénèrent rapidement en bain de sang. En quelques jours, le président Tsiranana est contraint de démissionner. Un gouvernement de « transition militaire » est alors instauré, dirigé par le général Gabriel Ramanantsoa — un officier pourtant formé par l’armée française.

Les souvenirs de victoires glorieuses perdurent dans les mémoires. Plus de cinquante ans après ce premier renversement, le mouvement GenZ appelait depuis mi-septembre à manifester en direction de la place du 13 Mai 1972. Aussi appelée « place de la démocratie », elle fait office d’épicentre historique des protestations dans la capitale.

« Tout comme ce qu’on observe aujourd’hui à travers le mouvement de la GenZ, la jeunesse a joué un grand rôle dans la révolution de mai 1972. A la différence que la politisation trouvait à l’époque ses ancrages davantage au sein d’organisations politiques et syndicales structurées dans des optiques socialistes », note Samuel Floreal Sanchez. Ces années 70, le réalisateur Chris Marker les a immortalisées à travers son documentaire Le fond de l’air est rouge. Les organisations de jeunesse d’inspirations socialiste et anti-impérialiste se multiplient.

Principale organisation de cette révolte de 1972, le Mouvement national pour l’indépendance de Madagascar (MONIMA) de tendance maoïste, organise des soulèvements. Son leader Monja Jaona avait déjà joué un rôle dans l’insurrection malgache de 1947contre l’administration coloniale française. Ce sont bien les militaires qui finissent pourtant par combler le vide institutionnel.

Née d’une première transition militaire, la Deuxième République (1975-1992) s’ouvre en pleine accélération de la Guerre froide. Son nouvel homme fort, Didier Ratsiraka, capitaine de frégate, met en place un régime tourné vers le bloc de l’Est et l’URSS. Dirigiste et non-aligné, il incarne une posture de défiance à l’égard des puissances occidentales.

Mais derrière l’affirmation souveraine, les failles demeurent. L’administration reste fragile, minée par la cooptation et les réseaux élitaires. Sous la pression économique des marchés, le gouvernement finit par s’ouvrir aux mesures libérales. Un retournement idéologique qui traduit une volonté de conserver le pouvoir coûte que coûte.

La contestation reprend, suivie d’une nouvelle vague de répression : face à la colère populaire, Ratsiraka est contraint d’accepter un processus de transition. Le 18 septembre 1992, une nouvelle Constitution instaurant la Troisième République est adoptée. Mais les espoirs de la naissance d’une démocratie vive sont douchés par un système élitaire, inégalitaire et corrompu persistant. Pour preuve, le président Ratsiraka parviendra à revenir au pouvoir, par le biais d’élections, de 1997 à 2002.

Guerre civile larvée et putsch « en douceur »

L’élection présidentielle de décembre 2001, opposant Didier Ratsiraka à Marc Ravalomanana, plonge le pays dans une impasse politique. Le second revendique la victoire dès le premier tour. Après recontage, il est élu. Les acteurs internationaux s’empressent de le reconnaître. Les résultats sont contestés, pendant des mois, la rue devient le théâtre des manœuvres politiques.

À Antananarivo, les partisans de Ravalomanana dressent des barricades, bloquent les axes routiers et réclament le départ du président sortant. L’économie est cette fois totalement paralysée, le pays divisé en deux camps organisés et armés est au bord de la guerre civile.

L’armée, encore une fois, s’impose. Plusieurs officiers rejoignent le camp de la contestation. Après de longs mois de conflits, Ratsiraka s’exile en juillet 2002. Ravalomanana est reconnu président. « L’armée malgache a vraiment une tradition d’intervention bien établie dans la vie politique du pays », analyse Josie Dominique, maîtresse de conférences à l’université Antsiranana à Madagascar, auprès de RFI. « L’implication politique des forces armées remonte au mai malgache de 1972 […] Les crises successives 1972, 1991, 2002, 2009 ont démontré cette interpénétration constante des forces civiles et militaires dans la lutte pour le pouvoir. »

La prise de pouvoir d’Andry Rajoelina (aujourd’hui président déchu) devient bientôt l’emblème de cette importance nouvelle acquise par l’armée. Sept ans après la guerre civile de 2002, le scénario se répète. Une nouvelle fois les mobilisations populaires reprennent. Le maire d’Antananarivo, Andry Rajoelina, 34 ans, devient le visage d’une contestation grandissante contre le président Ravalomanana, accusé d’autoritarisme d’affairisme. Cet ancien DJ parvient à s’attirer les bonnes grâces des chancelleries occidentales, particulièrement de l’Élysée.

En février 2009, la répression fait plus d’une centaine de morts. Le pays plonge dans le chaos. Rajoelina appelle l’armée à « protéger le peuple ». Le 17 mars, des soldats prennent le palais présidentiel. Le CAPSAT, aujourd’hui sous le feu des projecteurs, est déjà à la manœuvre. Ravalomanana est contraint à la démission et à l’exil.

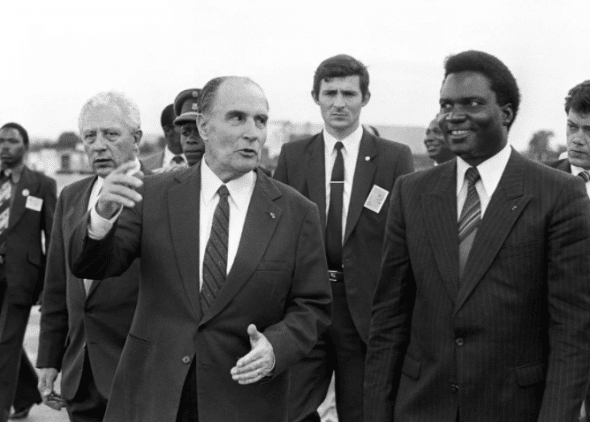

Le pouvoir est alors transféré à une Haute Autorité de transition, dirigée par Rajoelina. Une nouvelle fois, la rue et les militaires scellent le sort du régime. Nicolas Sarkozy légitime cette nouvelle figure issue du putsch.

Les tensions en Mer Rouge renforcé l’intérêt des grandes puissances pour le canal du Mozambique

Le président Andry Rajoelina obtient même la nationalité française en 2014. Fait qui, une fois révélé en 2023, a été à l’origine de la principale controverse de l’élection présidentielle [l’article 42 du Code de la nationalité malgache prévoit la perte de nationalité pour un Malgache majeur qui en acquiert volontairement une autre NDLR]. Ces relations de copinage au sommet des deux États ne changeront pas, jusqu’à la présidence d’Emmanuel Macron marquée par une visite d’État, les 23 et 24 avril 2025, qui acte la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale et le renforcement des liens entre les deux pays dans un contexte de tensions géopolitiques dans la région.

Impératifs géopolitiques, souveraineté piétinée

L’instabilité politique de Madagascar, couplée à la corruption des élites, n’a cessé de la rendre vulnérable aux puissances étrangères – intéressées par ce pays situé dans une zone hautement stratégique.

D’après l’OCDE, Madagascar a reçu 1,25 milliard de dollars d’aides publiques étrangères en 2023, dont 172 millions de dollars des États-Unis et 126 millions de l’Union européenne. La France quant à elle a contribué à hauteur de 81 millions. Cette aide pèse 3,5 % du PIB du pays. L’aide budgétaire –qui arrive directement dans les caisses de l’État – représente 1,2 % du PIB, et soutient notamment les importations de riz, denrée essentielle pour le quotidien de la population.

En février 2025, le portefeuille actif de la Banque mondiale à Madagascar s’élevait à 3,5 milliards de dollars, répartis entre 17 projets nationaux et 5 opérations régionales. Les infrastructures représentent la part la plus importante (43 %), suivies du développement durable (25 %), du développement humain (20 %). Les institutions internationales, Fonds monétaire international (FMI) en tête, conservent d’importants leviers sur la politique économique du pays.

Madagascar n’a pas été épargné par les révisions de l’aide américaine annoncées par l’administration Trump. La suppression du programme « Food for Progress », qui devait soutenir le développement des deux pôles économiques majeurs que sont Tuléar (sud-ouest) et Fort-Dauphin (sud-est), a mis à mal le secteur privé. La production agricole dans ces deux régions est pourtant durement affectée par les effets du changement climatique.

En 2022, le sud de Madagascar a été frappé par une sécheresse aux conséquences désastreuses pour les sols agricoles, décrite par les scientifiques comme la « première famine climatique du monde ». La transformation agricole qui doit contribuer à l’autosuffisance alimentaire de l’île était depuis des années une promesse de la présidence malgache. Focalisés sur les financements de l’étranger, les pouvoirs successifs ne sont jamais parvenus à créer les conditions d’un développement endogène.

L’extraversion de l’économie malgache expose à le pays à des fluctuations dramatiques. Ainsi, les exportations de biens ont reculé de 17,2 %, en 2024, sous l’effet d’une crise des exportations de nickel, de vanille, de girofle et de cobalt. Au premier trimestre 2025, les exportations ont encore diminué de 11,9 % par rapport à la même période en 2024. À l’inverse, les importations ont augmenté, portant le déficit de la balance commerciale de Madagascar à 1,3 milliards de dollars pour les six premiers mois de l’année 2025.

Madagascar est aussi le premier producteur mondial de vanille, assurant plus de 80 % de l’offre mondiale. Face à l’émergence de nouveaux acteurs internationaux, la filière continue de se développer[1] mais reste toujours en tension. D’autres fragilités persistent. En raison de la surproduction des années précédentes et d’un ralentissement de la demande mondiale, les opérateurs doivent gérer des stocks excédentaires importants. Dans son dernier bulletin sur la conjoncture économique, la Banque centrale de Madagascar (BFM) a révélé que, dans ce contexte, les prix à l’exportation du kilogramme de vanille ont chuté de 75,6 %, passant de 206,2 dollars en 2023 à 50,4 dollars sur les neuf premiers mois de l’année 2024.

Cette la filière a été bousculée par la nouvelle politique commerciale des États-Unis.

Présenté par l’administration Trump en avril dernier, le projet de hausse des droits de douane sur les importations en provenance de 51 pays africains a remis en cause cette manne de l’économie malgache – les Etats-Unis étant le deuxième importateur de vanille de Madagascar après la France. Comme ailleurs en Afrique, la Chine occupe de plus en plus une place prépondérante parmi les exportateurs. Elle est devenue en 2015 le premier partenaire commercial de Madagascar. Fidèle à sa doctrine de discrétion et de non-ingérence, si le pays ne prend pas part officiellement – contrairement à la France – à la vie politique malgache, le géant asiatique s’appuie sur une communauté chinoise ancienne et bien établie pour jouer un rôle crucial dans l’économie informelle de l’exploitation des ressources.

Les convoitises étrangères se sont accentuées depuis 2012, lorsqu’un immense gisement gazier a été découvert dans le canal du Mozambique, situé entre le continent africain et l’île de Madagascar. Plusieurs études ont évalué ces réserves entre 6 et 12 milliards de barils de pétrole et de 3 à 5 milliards de mètres cubes de gaz.

Zone stratégique et lucrative, le canal du Mozambique s’impose aujourd’hui comme un axe clé des rivalités géopolitiques de l’espace indopacifique. Le détournement d’une partie du trafic maritime international, auparavant acheminé via le canal de Suez, en raison des tensions en mer Rouge, a renforcé l’intérêt des grandes puissances pour cette région, laissant à Madagascar une marge de manœuvre limitée.

Dans ce contexte de regain d’intérêt pour le canal du Mozambique, Madagascar a réactivé ses revendications sur les îles Éparses, un archipel stratégique contrôlé par la France depuis 1896. Situés à proximité de zones riches en hydrocarbures, ces îlots offrent à Paris le contrôle d’environ la moitié du canal grâce à leurs zones économiques exclusives (ZEE).

À la 80ᵉ session de l’ONU en septembre 2025, Antananarivo a une nouvelle fois plaidé pour leur restitution, s’appuyant sur une résolution de 1979 en sa faveur, toujours ignorée. Malgré la reprise du dialogue depuis 2019 et une rencontre bilatérale en juin 2025, Paris refuse toute rétrocession et propose la voie d’une « cogestion ». Une position jusqu’ici critiquée par les autorités malgaches qui font valoir leur souveraineté historique sur le territoire.

Craintes d’une révolution confisquée

Que deviendront les revendications populaires de la « Gen Z Madagascar » ? Si une partie de la population a accueilli avec joie la chute du président Andry Rajoelina, les jeunes manifestants mobilisés depuis fin septembre restent mitigés et craignent une installation pérenne des militaires. D’autres soutiennent que l’armée, en portant la voix du peuple, a empêché toute récupération des oppositions. – manifestation de l’intensité du rejet de la classe politique.

Dès sa prise de pouvoir, le commandement militaire a enchaîné les rendez-vous avec « la population », la société civile et les juges de la Haute Cour constitutionnelle. Des jeunes représentants de la « Gen Z » ont été accueillis au QG du CAPSAT.

Aux micros des médias internationaux, les militaires ont annoncé une période de transition et promis d’organiser un référendum constitutionnel avant la tenue d’élections générales dans un délai allant de 18 à 24 mois. La Haute Cour Constitutionnelle s’était prononcé pour une élection présidentielle sous 60 jours. Des divergences faisant toujours l’objet de négociations intenses. Une charte de transition est actuellement en cours d’élaboration pour poser les bases d’un nouveau régime.

L’île de Madagascar semble plonger une nouvelle fois dans des eaux troubles. Les semaines à venir seront déterminantes.

Note :

[1] D’après les données de la Banque centrale de Madagascar (BFM), les exportations malgaches de vanille ont augmenté de 26,11% par an, passant de 1700 tonnes en 2020 à 4300 tonnes en 2024, signant un record historique pour la filière.