ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

06.10.2025 à 16:18

Avec « Une bataille après l’autre », le format VistaVision fait son come-back

Ben McCann, Associate Professor of French Studies, University of Adelaide

Texte intégral (1677 mots)

Tout comme la résurgence du vinyle dans le domaine musical et de l’argentique dans la photographie, le retour du procédé de prise de vues VistaVision reflète un désir de revenir à des formats analogiques qui semblent artisanaux dans un monde hypernumérisé.

Le nouveau film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l’autre, est actuellement en salles. Ce thriller d’action politique est le premier film du réalisateur depuis quatre ans, et sa première collaboration avec l’acteur Leonardo DiCaprio.

Anderson a décidé de le tourner en VistaVision, un format haute résolution des années 1950 qui fait son grand retour à Hollywood.

Rivaliser avec la télévision

Dans les années 1950, Hollywood est confronté à une menace existentielle : la télévision. Les dirigeants des studios comprennent que pour ramener les spectateurs dans les salles, il faut leur offrir des images spectaculaires sur des écrans plus grands, dans un format panoramique immersif. Les nouvelles technologies, telles que la 3D et la couleur, offraient quelque chose que les petits téléviseurs en noir et blanc ne pouvaient pas offrir.

À lire aussi : Le retour du disque vinyle : entre nostalgie et renaissance culturelle

En 1953, la 20th Century Fox dépose le brevet du CinemaScope. Des films, tels que la Tunique (1953) et Vingt mille lieues sous les mers (1954), ont été tournés à l’aide d’objectifs spéciaux qui compressaient une image plus large sur un film 35 millimètres standard. Lorsqu’elle était projetée sur l’écran à l’aide d’un autre type d’objectif, l’image pouvait être étirée : le format grand écran était né.

Puis, en 1955, le producteur Mike Todd développe le Todd-AO, le premier écran large incurvé qui projette des films 70 millimètres sur des écrans géants. Oklahoma (1955) et le Tour du monde en 80 jours (1956) ont été tournés de cette manière.

La réponse de Paramount à cette demande d’écran large a été le VistaVision. Ce procédé utilise du film 35 millimètres, le format le plus couramment utilisé, mais avec un défilement horizontal et non vertical. L’image, plus grande, compte huit perforations au lieu de quatre sur le format 35 millimètres standard.

Un plus grand cadre équivaut à plus de lumière, et donc à une meilleure résolution et à plus de précision dans les couleurs et les détails de texture.

Une nouvelle référence pour le visionnage immersif

Comme le procédé du CinémaScope consiste à comprimer l’image (pendant le tournage) puis à la décomprimer (pendant la projection), il a tendance à déformer les bords de l’image » : sur l’écran, les gros plans, notamment ceux des visages des acteurs, apparaissaient étirés ou excessivement ronds.

Le VistaVision, lui, ne déforme pas les images. Il est donc devenu particulièrement intéressant pour les réalisateurs et les directeurs de la photographie souhaitant réaliser d’immenses plans larges ou panoramiques. Il permet également d’obtenir des images plus nettes, notamment pour les gros plans, les espaces architecturaux et les paysages naturels.

Le public était impatient de découvrir ce nouveau format. La comédie musicale de Bing Crosby, Noël blanc (1954), fut le premier film Paramount tourné en VistaVision. Un critique a alors salué la « qualité picturale exceptionnelle » du film :

« Les couleurs sur grand écran sont riches et lumineuses ; les images sont claires et nettes. »

D’autres succès tournés avec ce procédé lui ont succédé : l’épopée biblique les Dix Commandements (1956), de Cecil B. DeMille, ou le western classique de John Ford, la Prisonnière du désert (1956), dans lequel le VistaVision était idéal pour cadrer les reliefs si particuliers de Monument Valley.

Alfred Hitchcock a utilisé le format VistaVision pour certains de ses meilleurs films, notamment Vertigo (1958) et la Main au collet (1955).

Disparition et renaissance

Malgré son succès initial, le procédé VistaVision était rarement utilisé pour les longs métrages au début des années 1960 et fut progressivement remplacé par d’autres formats. La Vengeance aux deux visages (1961) fut le dernier grand film américain entièrement tourné en VistaVision à cette époque.

En effet, le Vistavision coûtait cher : le défilement horizontal du film impliquait une consommation de pellicule deux fois plus importante. De plus, au fil du temps la pellicule s’est améliorée, permettant de capturer le grain plus fin et les couleurs que seul le VistaVision permettait d’obtenir avant.

Les cinéastes américains ont commencé à s’intéresser de près à leurs homologues français qui utilisaient des caméras plus légères et des pellicules moins chères pour filmer facilement en extérieur – dans la rue, les cafés et les chambres d’hôtel. Le VistaVision fonctionnait mieux dans l’espace contrôlé du studio.

Cela dit, le format n’a jamais complètement disparu, et nous assistons aujourd’hui à son grand retour. The Brutalist (2024), de Brady Corbet, a été le premier film depuis des décennies à être entièrement tourné en VistaVision. Le directeur de la photographie oscarisé Lol Crawley en a parlé avec enthousiasme, vantant ses qualités, tant pour filmer en plan large que pour saisir des détails :

« Nous l’avons utilisé non seulement pour capturer des aspects architecturaux et paysagers, mais aussi pour réaliser les plus beaux portraits. En résumé, ce format offre deux avantages : la faible profondeur de champ d’un objectif plus long, et le champ de vision d’un objectif plus large. »

Un retour à l’artisanat d’antan

Depuis le tournage de The Brutalist, Paul Thomas Anderson et plusieurs autres réalisateurs de renom ont opté pour le procédé VistaVision, notamment Emerald Fennell pour sa version des Hauts de Hurlevent (2026), Alejandro González Iñárritu pour son prochain film avec Tom Cruise, dont le titre n’est pas encore connu, et Yorgos Lanthimos pour Bugonia (2025).

Pour Une bataille après l’autre, Anderson s’est appuyé sur ce procédé non seulement pour obtenir une image plus spectaculaire, mais aussi pour se démarquer sur le marché si concurrentiel du cinéma.

Le Vistavision est l’un des nombreux formats traditionnels qui font leur retour à l’ère de la lassitude numérique et de l’IA. Dune (2021) et Dune : Deuxième partie (2024) ont été tournés en IMAX 70 millimètres, et Christopher Nolan, pour son prochain film, l’Odyssée, fera de même. Sinners (2025), de Ryan Coogler, a été tourné en Ultra Panavision, une autre innovation tombée en désuétude dans les années 1960.

Depuis la pandémie de Covid-19, il s’agit d’inciter le public à retrouver le chemin des salles de cinéma.

À une époque où la plupart des contenus sont diffusés en ligne, l’utilisation d’un format unique et rétro est un signal fort. La mention « tourné en VistaVision » devient un signe distinctif de savoir-faire et de prestige.

Les critiques d’Une bataille après l’autre sont élogieuses pour Anderson et pour le directeur de la photographie, Michael Bauman. Cependant, très peu de salles disposent encore des projecteurs d’origine conçus pour le format VistaVision. Seuls les spectateurs de Los Angeles, de New York, de Boston (aux États-Unis) et de Londres (au Royaume-Uni) pourront donc profiter de l’expérience complète.

Mais ne désespérez pas, le film est toujours disponible en différentes versions 70 millimètres, IMAX et 4K numérique. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle !

Ben McCann ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

04.10.2025 à 08:44

L’opéra au Moyen-Orient, vitrine culturelle et outil de soft power

Frédéric Lamantia, Docteur en géographie et maître de conférences, UCLy (Lyon Catholic University)

Texte intégral (2119 mots)

L’opéra, forme artistique et architecturale d’origine européenne, s’est diffusé au Moyen-Orient à partir du XIXe siècle, comme signe de modernité importée, avant de devenir un symbole culturel réinventé et un instrument de rayonnement international. Ce glissement d’un modèle occidental à une acclimatation locale s’opère selon les pays et les initiatives de leurs dirigeants alors que l’opéra, initialement perçu comme un art exogène, se mue progressivement en objet identitaire et diplomatique.

En Égypte, l’Opéra du Caire – plus ancienne implantation lyrique en Afrique et au Moyen-Orient – est inauguré en 1869 avec Rigoletto à l’occasion de l’ouverture du canal de Suez, tandis que, deux ans plus tard, Aïda est commandée à Verdi sur un sujet inspiré de l’Antiquité égyptienne.

Ces deux événements montrent à la fois le désir pour l’Égypte d’accéder à la modernité occidentale et l’influence que peut représenter la culture orientale pour les compositeurs européens. L’incendie de 1971 met un terme à cette aventure jusqu’à la construction dans un style islamique du Nouvel Opéra du Caire en 1988, grâce à un financement offert par le gouvernement japonais.

À partir des années 2010, des initiatives comme Balcony Opera permettent des actions « hors les murs » et mêlant répertoires arabes et occidentaux. Le rayonnement contemporain de chanteurs, comme Farrah El Dibany, alternant œuvres européennes et adaptations en arabe, illustre un va-et-vient entre traditions locales et programmation internationale standardisée.

Ce n’est pas le cas de l’Iran qui offre l’image d’une modernité lyrique interrompue. Depuis la fin du XIXe siècle, la formation d’une scène théâtrale moderne, nourrie des traductions de Molière mais aussi d’influences russes et caucasiennes, s’institutionnalise progressivement jusqu’à l’âge d’or des années 1960–1970 avec la Tehran Opera Company et l’inauguration du Vahdat Hall en 1967. La Révolution islamique de 1979 entraîne l’arrêt des activités lyriques. Depuis 2013, une renaissance partielle semble se dessiner sous la forme d’adaptations en persan d’œuvres importées, témoignant d’une résilience artistique.

Dans le cas d’Israël, l’histoire du lyrique se conjugue avec la construction culturelle nationale comme le montre la programmation, en 1923, de la Traviata, chantée en hébreu à Tel-Aviv, sous l’impulsion du chef d’orchestre et musicologue Mordecai Golinkin. La compagnie Israel Opera fonctionnera par la suite, de 1945 à 1984, avant que le New Israeli Opera s’installe en 1994 dans le Tel-Aviv Performing Arts Center.

La programmation mélange un répertoire international, mais aussi des œuvres abordant des thématiques juives et bibliques commandées à des compositeurs israéliens. Des productions comme The Passenger en 2012, dont l’histoire évoque l’Holocauste, inscrivent la mémoire et l’identité au cœur de l’activité lyrique locale associée à des politiques de médiation menée par Children Opera Hours, Magical Sounds.

Des opéras symboles de pouvoir

La vague d’intérêt pour l’art lyrique qui a touché les pays du Golfe procède d’une autre logique, où l’opéra devient un dispositif de soft power, d’attractivité touristique et d’urbanisme. À Mascate (capitale d’Oman), l’Opéra Royal inauguré en 2011 couronne une stratégie initiée par le sultan Qabous, dès les années 1980, avec la création d’un orchestre symphonique national. Inséré dans un ensemble de 80 000 mètres carrés, incluant jardins, hall d’exposition, galerie d’exposition d’instruments de musique et espaces commerciaux, le site déploie une programmation éclectique qui associe répertoires occidentaux, créations arabes et musiques du monde en coproduction avec de grandes maisons européennes.

À Dubaï, l’ouverture en 2016 d’une salle modulable de 2 000 places, conçue par Janus Rostock, en forme de boutre (un voilier arabe) et implantée dans le quartier Downtown, associe une forte identité architecturale à une flexibilité d’usage. Elle joue aussi le rôle de locomotive pour l’hôtellerie, les commerces et le tourisme événementiel. Cette même logique opère au Qatar ou au Koweit. L’ambition de s’inscrire comme capitale culturelle s’y exprime à travers l’accueil de productions et d’orchestres internationaux.

De son côté, l’Arabie saoudite incarne une accélération singulière de la structuration de son territoire lyrique. Longtemps imperméable à l’opéra du fait de restrictions de nature religieuse (présence de femmes et musique occidentale non autorisées), le royaume s’y ouvre progressivement à partir des années 2010 avant de créer, en 2020, la Theater and Performing Arts Commission dans le cadre de Vision 2030. Son objectif est d’ouvrir le royaume à la modernité en renforçant notamment l’offre destinée aux touristes et aux hommes d’affaires.

En avril 2024, la création de Zarqa Al Yamama, premier grand opéra national de langue arabe, marque une étape symbolique avec le recours à un livret du poète et dramaturge saoudien Saleh Zamanan.

L’intrigue se déroule dans une Arabie préislamique et raconte l’histoire d’une femme extralucide pressentant une attaque d’ennemis, dont la tribu ignore les avertissements. Présentée au Centre culturel Roi Fahd, elle a montré la nécessité de bâtir des équipements spécifiquement conçues pour l’acoustique lyrique, la sonorisation de l’œuvre, riche d’influences musicales arabes, s’étant avérée indispensable dans cette salle de 2 700 places. Le territoire lyrique saoudien s’est progressivement enrichi d’un festival d’opéra, de programmes de collaboration internationale avec la programmation d’œuvres occidentales à Riyad et à Al-Ula tandis que des projets de nouveaux bâtiments sont envisagés à Riyad, à Djeddah ou à Diriyah.

Dans d’autres pays du golfe, la diplomatie culturelle et la patrimonialisation jouent un rôle structurant même sans maison d’opéra. Ainsi, la Jordanie a instauré le premier festival d’opéra du monde arabe à Amman, associant des artistes jordaniens à des partenaires italiens et projetant des créations à Pétra, croisant langues arabe, anglaise et nabatéenne.

Au Liban, le Festival international de Baalbek, fondé en 1956, a produit intégralement en 2025 et pour la première fois une œuvre (Carmen) alors que se profile un projet d’opéra national à Dbayeh, d’abord envisagé avec un soutien omanais puis porté par la Chine. Au-delà des infrastructures, deux figures emblématiques, Fairuz (âgée de 89 ans) et Sabah (disparue en 2014, divas de la musique arabe, façonnent l’imaginaire vocal libanais au-delà des frontières.

Des logiques territoriales différentes

On peut identifier plusieurs processus de territorialisation. Le premier, que l’on pourrait nommer « opéra-modernité » correspond à l’usage de la maison d’opéra comme signal d’entrée dans le modernisme avec un phénomène de patrimonialisation et d’adaptation, à l’image de l’Égypte du XIXe siècle. Le second que l’on pourrait qualifier d’« opéra-vitrine » se déploie surtout dans les pays du Golfe, associé généralement à des objectifs de soft power, de branding territorial, d’attractivité touristique et de requalification urbaine. Dépendant encore de compétences lyriques étrangères, l’enjeu à venir est d’arriver à concilier exposition à l’international et écosystème local et autonome. Le troisième processus reposerait davantage sur des stratégies de médiation et d’ancrage patrimonial.

À ces processus de territorialisation s’adossent des enjeux transversaux. L’intégration au lyrique de la langue comme de la musique arabes est centrale. Promouvoir un opéra en arabe nécessite d’enrichir la dramaturgie par des récits traditionnels, des références musicales – rythme de la poésie, maqâm – en dialogue avec les styles musicaux européens et leurs esthétiques. Les actions menées par Opera for Peace, par l’intermédiaire de ses master class, contribuent à structurer ce capital humain qui s’appuie sur des politiques de démocratisation, d’hybridation et de collaborations, mais aussi des financements pérennes. En outre, l’adossement à des sites patrimoniaux, très efficace pour unir spectacle, tourisme et récit identitaire, requiert des exigences techniques et administratives singulières.

En conclusion, l’art lyrique au Moyen-Orient est bien passé d’un modèle importé à un symbole culturel réinventé. L’opéra et son écosystème composé d’architectures emblématiques, de programmations premium et de festivals fonctionne, même s’il n’attire pas encore un public local conséquent. Si certains pays ont la capacité de financer seuls le déploiement de ce symbole de prestige, on note qu’après le Japon, la Chine investit désormais dans l’aide à la construction de maisons d’opéra dans cette région. Reste à savoir si la forme artistique pourra s’affranchir de son image de seule vitrine pour participer à la fabrique de récits, où l’arabe chanté, la musique traditionnelle et la mémoire des lieux contribueront à créer une modernité régionale à travers un processus de patrimonialisation propre à ces territoires.

Frédéric Lamantia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

02.10.2025 à 16:08

Qu’est-ce que l’intelligence culturelle ?

Marie Chédru, Enseignante-Chercheuse, Sciences Humaines et Sociales, UniLaSalle

Mariia Ostapchuk, Enseignant-Chercheur en Sciences de Gestion, UniLaSalle

Texte intégral (1580 mots)

Que ce soit à l’école, au travail ou dans nos loisirs, nous côtoyons des individus aux origines culturelles diversifiées. L’« intelligence culturelle », qui permet de comprendre et de s’adapter à des codes culturels différents, est un atout essentiel pour favoriser le vivre-ensemble.

Que signifie être intelligent ? Réussir un test de logique ? Résoudre une équation ? Avoir une bonne mémoire ? L’intelligence a longtemps été réduite à un score de QI. Pourtant, dès les années 1920–1940, des psychologues américains comme Edward Thorndike, Louis Thurstone ou Raymond Cattell soulignaient déjà l’existence de différentes formes d’intelligence.

Dans les années 1980, c’est un autre psychologue américain Robert Sternberg qui propose une approche qui distingue trois dimensions complémentaires : l’intelligence analytique (raisonner, comparer, résoudre des problèmes), l’intelligence créative (imaginer, faire face à la nouveauté) et l’intelligence pratique (s’adapter à son environnement, agir efficacement). Selon son approche, être intelligent, c’est avant tout savoir atteindre ses objectifs de vie, dans un contexte donné, en mobilisant ses forces et en compensant ses faiblesses.

Interagir dans des environnements multiculturels

C’est dans la continuité des travaux de Sternberg qu’a émergé la notion d’intelligence culturelle, ou cultural intelligence (CQ). Proposée par Earley et Ang en 2003, elle désigne la capacité à comprendre les différences culturelles, à s’y adapter et à interagir efficacement dans des environnements multiculturels. L’objectif initial était d’expliquer pourquoi certains expatriés réussissent mieux que d’autres lors de missions internationales. Les chercheurs ont ainsi identifié quatre dimensions complémentaires de l’intelligence culturelle.

La dimension métacognitive correspond à la capacité de prendre conscience de ses propres biais culturels et d’ajuster sa manière de penser et d’interagir en fonction du contexte. Par exemple, un manager français peut être habitué à exprimer ses critiques de manière très directe. Face à des interlocuteurs issus d’un contexte culturel où celles-ci sont formulées de façon plus implicite, il comprend que ce style peut être perçu comme trop abrupt. Il revoit alors son approche pour faciliter la coopération.

La dimension cognitive renvoie aux connaissances générales sur d’autres cultures, leurs normes et leurs pratiques : savoir, par exemple, qu’au Japon échanger une carte de visite suit un rituel précis, qu’en Allemagne tout retard est perçu comme un véritable manque de respect ou qu’aux États-Unis le small talk au cours d’une réunion est une étape incontournable avant d’entrer dans le vif du sujet.

La dimension motivationnelle reflète l’envie et la confiance nécessaires pour interagir avec des personnes culturellement différentes. On la retrouve, par exemple, chez des étudiants qui choisissent volontairement de rejoindre une équipe internationale même si cela demandera plus d’efforts de communication.

Enfin, la dimension comportementale désigne la faculté d’adapter concrètement ses comportements verbaux et non verbaux lors d’une interaction interculturelle. Cela peut impliquer de ralentir son débit de parole, de moduler le ton de sa voix ou encore d’ajuster la distance avec son interlocuteur, en fonction du contexte culturel.

Une compétence essentielle

De nombreuses recherches confirment les effets positifs de l’intelligence culturelle. À titre d’exemples, elle aide les expatriés à mieux s’adapter et à réduire leur anxiété, elle améliore le leadership et la performance des équipes multiculturelles, ou encore elle stimule la coopération et l’innovation en facilitant le partage de connaissances.

D’abord pensée pour accompagner les cadres en mission à l’étranger, l’intelligence culturelle est aujourd’hui reconnue comme une compétence essentielle dans de nombreux contextes : au travail, à l’école, mais aussi dans la vie quotidienne, partout où des personnes issues de cultures différentes se côtoient.

Les recherches montrent aussi que cette compétence peut s’apprendre et se développer. La formation interculturelle, qu’il s’agisse de cours, de jeux de rôle ou de simulations, permet de mieux décoder les différences culturelles. Cela dit, ce sont surtout les expériences immersives qui s’avèrent les plus efficaces : les projets en équipes multiculturelles ou les séjours à l’international renforcent de manière durable l’intelligence culturelle.

Ce que révèle une étude auprès d’élèves ingénieurs

L’intelligence culturelle concerne la grande majorité des étudiants, appelés à apprendre et à travailler dans des environnements multiculturels. C’est dans cette perspective que nous avons mené une étude auprès d’élèves ingénieurs en mobilité internationale pour comprendre comment cette expérience pouvait renforcer leur intelligence culturelle.

Concrètement, nous avons évalué leur intelligence culturelle à l’aide d’un questionnaire scientifiquement reconnu administré deux fois : avant leur départ et à leur retour de mobilité. Cette méthodologie longitudinale permet de comparer les niveaux initiaux et finaux et de mesurer l’évolution des différentes dimensions de l’intelligence culturelle.

Les résultats sont clairs : la mobilité internationale fait progresser significativement l’intelligence culturelle, surtout chez ceux qui avaient peu voyagé auparavant ou qui n’étaient pas spontanément ouverts aux autres cultures. Autrement dit, plus on est « novice », plus on progresse. C’est ce que nous appelons « l’effet première fois » : lors d’un premier contact prolongé avec une autre culture, chacun est amené à réviser ses repères.

Ces résultats ont des implications directes pour la formation des élèves ingénieurs. Une mobilité à l’international n’est pas seulement un atout à valoriser sur un CV : c’est une occasion unique de développer des compétences transversales désormais indispensables dans le monde du travail. Les employeurs attendent en effet de leurs collaborateurs qu’ils soient non seulement techniquement compétents, mais aussi capables de s’adapter à des environnements multiculturels et de coopérer efficacement au-delà des frontières.

Nos résultats vont dans le même sens que d’autres recherches qui montrent que l’intelligence culturelle dépasse largement le cadre des séjours à l’étranger. Elle favorise la coexistence pacifique en réduisant les préjugés, elle aide à mieux coopérer dans le travail ou dans les études, enfin, elle prépare chacun à évoluer dans des environnements internationaux. Les écoles et les universités jouent un rôle clé : en développant ces compétences, elles contribuent à former des professionnels plus adaptables, mais aussi à bâtir une société plus inclusive.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

01.10.2025 à 16:32

La new romance, un genre littéraire en ligne devenu phénomène de librairie

Adeline Florimond-Clerc, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine

Claude Poissenot, Enseignant-chercheur à l'IUT Nancy-Charlemagne et au Centre de REcherches sur les Médiations (CREM), Université de Lorraine

Louis Gabrysiak, Sociologue, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Texte intégral (2466 mots)

Loin d’être un épiphénomène éditorial, la new romance s’installe dans le paysage éditorial grâce à sa capacité à conjuguer les pratiques numériques et l’édition papier. Elle correspond aussi à une redéfinition du lien qui s’instaure entre les autrices et leurs lectrices.

Le festival Le Livre sur la place, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), fait partie des salons qui marquent la rentrée littéraire. La foule se presse pour voir les livres et les auteurs. Cette année (comme l’année précédente), dès l’ouverture du samedi matin, une longue file s’est formée. Il ne s’agissait pas de rencontrer un des habitués de la rentrée littéraire ou une vedette de la télé, mais Lyly Bay et C. S. Quill, autrices de new romance publiées chez Hugo Publishing. Lyly Bay aurait totalisé au moins 300 ventes dans la journée…

Naissance d’un genre littéraire en ligne

La new romance, idiome entré dans le langage courant par l’intermédiaire de la maison d’édition Hugo Publishing qui en a fait une marque déposée en 2014, est le fruit d’un héritage de la littérature sentimentale, du young et du new adult.

Trois grandes caractéristiques permettent de comprendre ce qu’il y a de nouveau dans ces romances contemporaines. La première est liée à son mode d’émergence : de nombreuses autrices ont débuté sur des plateformes d’écriture en ligne. La deuxième concerne la structure narrative. Il ne s’agit pas seulement d’une histoire d’amour autour d’un couple central qui se rencontre, connaît une disjonction, puis une conjonction finale, mais des « tropes » (stéréotypes narratifs) bien identifiables permettant aux lectrices d’orienter facilement leur choix de lecture (par exemple : enemies-to-lovers : récit où les personnages commencent par se détester pour ensuite tomber amoureux). La troisième caractéristique est liée au contenu même des récits. la new romance traite de sujets en lien avec les préoccupations contemporaines qui font écho à celles du lectorat : passage à l’âge adulte, concilier vie de famille et vie professionnelle, mise en avant du consentement comme condition nécessaire, plaisir féminin…

Ces caractéristiques expliquent en partie la nature du lectorat. Genre majoritairement écrit par des femmes, la new romance est aussi massivement lue par elles et notamment par de jeunes lectrices.

Nous l’avons vu, une des particularités de ce genre littéraire qui connaît de nombreuses déclinaisons (on parle de « romantasy », de « dark romance », de romance policière, de romance psychologique…) tient à son mode d’apparition en ligne. Les premiers succès du genre viennent des plateformes d’écriture collaborative.

After, d’Anna Todd, qui est souvent identifié comme le livre ayant contribué à la naissance de la new romance, est par exemple le fruit d’une fanfiction écrite sur Wattpad (un média social où les utilisateurs inscrits peuvent publier et partager récits, poèmes, fanfictions, romans fantastiques, d’amour, policiers, nouvelles et articles en tout genre). D’autres plateformes existent, dont Fyctia, créée en 2015 par Hugo Publishing (leader éditorial sur le marché de la new romance), qui fonctionne par voie de concours et multiplie les outils de discussion entre éditeur, auteur et lecteur.

Ces plateformes d’écriture collaborative permettent des interactions de natures différentes entre les autrices et leurs lectrices, lesquelles peuvent commenter, apprécier, voire orienter l’écriture en train de se faire. À ces plateformes s’ajoutent d’autres espaces numériques – tels que TikTok ou Instagram – qui structurent de véritables communautés en ligne et de recommandation où se décide et se construit une partie des succès en librairie.

La new romance correspond à un remaniement de la chaîne du livre à l’heure du numérique. Elle participe à inscrire le livre dans un ordre renouvelé par les outils qui l’entourent. Le succès qu’elle reçoit montre que la lecture sait rester vivante quand on s’adresse aux lecteurs (ici, lectrices) en partant de leur rapport au monde.

Du numérique à l’édition papier : le rapport à l’objet livre

Le livre est à la fois un bien physique et symbolique. Si la new romance trouve ses racines en ligne, cela n’empêche pas son passage à l’édition traditionnelle. Bien au contraire : l’imprimé suscite un véritable engouement. L’édition papier, en plus de matérialiser l’histoire parfois déjà lue sur l’écran, offre un plaisir différent. Non seulement ces livres publiés se distinguent des versions numériques par l’importance du travail éditorial entrepris (ils comportent de très nombreuses reprises et réécritures), mais ils bénéficient d’un soin particulier apporté à leurs caractéristiques matérielles.

Outre les couvertures, souvent dessinées, les livres de new romance peuvent se voir ornementés de jaspage, ressortir en « éditions collectors ». Le roman devient alors un objet de collection, que l’on photographie, que l’on range soigneusement en composant des mosaïques selon la couleur des tranches, que l’on expose fièrement. Les influenceuses littéraires entretiennent cette mise en scène de l’objet livre, à l’image de l’influenceuse littéraire Victoire @nous_les_lecteurs (compte TikTok de plus de 220 000 abonnés). On les voit dévoiler les livres à la manière de l’unboxing (ces vidéos publiées sur le Web, dans lesquelles des personnes se filment en train de déballer les produits achetés qu’elles viennent de recevoir).

Ce soin éditorial participe au succès du genre, que la presse qualifie de « véritable filon d’or pour l’édition ». Les prix reflètent cette valorisation : environ 20 euros pour les grands formats, plus de 25 euros pour les éditions collector (généralement reliées). Un achat conséquent pour le cœur de cible, permis pour une partie des lectrices par la généralisation du Pass culture à l’ensemble des 15-18 ans. En effet, en 2024, celui-ci représentait 22 % des ventes de romance.

Le succès se mesure aussi à l’ouverture de librairies spécialisées dans la romance un peu partout en France. Et il s’inscrit dans la durée : les nouveautés ne chassent pas les anciennes. Des titres comme Captive (2020), de l’Algérienne Sarah Rivens, ou Hadès & Perséphone (2022) de l’Américaine Scarlett St. Clair, parus depuis plusieurs années, continuent d’occuper les meilleures places dans les rayons.

Au-delà du nombre de ventes, les lectrices de new romance sont souvent de grandes lectrices, que le nombre de pages (avoisinant souvent les 600) n’effraie pas. Comme le montre l’enquête de réception réalisée par Babelio qui parle de public « bibliophage ».

Lire, acheter, collectionner… le tableau ne serait pas complet sans évoquer l’importance du geste dédicatoire. Une fois dédicacé, le livre change de statut et porte en lui une charge émotionnelle forte. En séances de dédicace, certaines lectrices font la queue alourdies de plusieurs livres, parfois achetés en double, l’un pour la lecture et l’autre pour la dédicace. « Faire dédicacer » son exemplaire, c’est le faire entrer dans le domaine de l’unicité, voire de la sacralité. Celui-ci fait ensuite l’objet d’un usage propre, celui d’être conservé précieusement chez soi (caractère précieux accru par le temps passé à attendre que son tour arrive en festivals et salons du livre).

Des autrices de chair et d’os

Comme nous l’avons déjà analysé, la rencontre physique avec un auteur à l’occasion d’un festival ou d’un salon du livre modifie l’image que l’on se fait d’un auteur et bouleverse le rapport qu’un lecteur entretient avec lui. C’est aussi la redéfinition de la posture auctoriale qui est en jeu, dans un effet de surexposition publique. Celle qu’on suit sur les réseaux est là physiquement, devant nous dans les différents événements, tels que les salons. Elle est incarnée par le livre et elle incarne le livre. Elle forme, à l’instar de Lyly Bay (une des autrices phares de chez Hugo pour cette rentrée littéraire), le trait d’union entre le livre physique, les échanges numériques et la lectrice.

Cette rencontre physique modifie la nature des rapports entre lectrices et autrices. La proximité autrice/lectrice est déjà entretenue par les différentes formes d’interaction rendues possibles à travers le numérique (plateformes d’écriture collaborative et réseaux sociaux de l’autrice). La rencontre physique est un degré supplémentaire dans la proximité (proximité illusoire et volontairement entretenue à des fins marketing aussi) entre autrice et lectrice. Illusion de la proximité, de l’accessibilité qui s’accroît avec le tutoiement, les embrassades, les selfies, les signes de complicité entre autrices et lectrices (un petit cœur fait avec les doigts de la main de Lyly Bay adressé à une lectrice âgée de 14 ans en pleine table ronde au Livre sur la Place).

Ce n’est pas nouveau. Les opportunités de rencontres avec un auteur sont aujourd’hui nombreuses : dans les sphères médiatiques, numériques et physiques. En conséquence, la frontière est de plus en plus ténue entre le moi social et le moi profond de l’auteur. C’est le dilemme de « l’auteur moderne » pour reprendre une expression d’Alain Vaillant.

Toutefois, la new romance – parce qu’elle entretient fortement ces moments de rencontre, parce que les thèmes intimes traités invitent à l’épanchement personnel, parce que les jeunes filles (cœur de cible) y voient un miroir de leurs préoccupations, de ce qu’elles vivent ou de ce qu’elles pourraient vivre (processus d’identification) – est un genre littéraire qui peut conduire à des situations inconfortables. Par exemple, une autrice à succès nous confiait regretter ne pas avoir suivi une formation en mediatraining pour savoir comment fermer la porte, en douceur, à un flot de témoignages parfois très douloureux qu’elle ne souhaite pas recueillir.

Ce goût pour la matérialité du livre et cette appétence pour la rencontre contribuent tous deux à l’identité du genre : ils transforment des textes initialement diffusés gratuitement en ligne en objets culturels valorisés et désirés dans tous les sens du terme. Par-delà sa forme physique ou numérique et bien plus qu’un simple objet de consommation, la new romance se partage, se montre, se collectionne et invite à la confidence.

Adeline Florimond-Clerc et Louis Gabrysiak viennent de publier New Romance. Anatomie d’un phénomène éditorial, aux éditions de l’Université de Lorraine, Nancy, 2025.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

30.09.2025 à 17:13

La science-fiction « déprimée » du cinéma américain

Samuel Saint-Pé, Docteur en études cinématographiques, Université Grenoble Alpes (UGA)

Texte intégral (2187 mots)

La science-fiction est un genre particulièrement poreux aux angoisses et aux conflits d’une époque, digérant certains faits sociaux, même de manière minime ou inconsciente. À ce titre, le cinéma de SF américain des années 2010 déploie un imaginaire particulièrement sombre.

L’humeur déprimée des films de science-fiction américains des années 2010 s’illustre par un rythme apathique, des décors brutalistes, des couleurs ternes et, plus généralement, un sentiment de flottement évanescent. Dans le sens psychiatrique du terme, cette déprime renvoie à un état général de découragement, de perte de dynamisme, se traduisant dans l’esthétique de certains films. Ce mouvement s’oppose à une science-fiction plus loquace, portée sur l’action et l’humour, à l’instar des films Marvel.

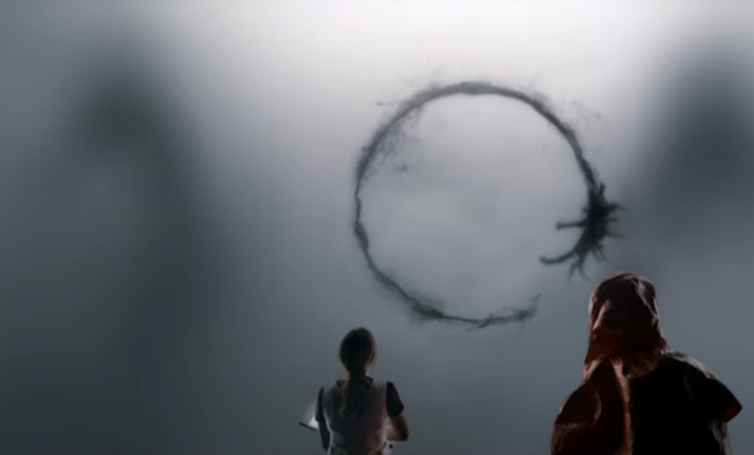

La filmographie de SF de Denis Villeneuve est la figure de proue de ces films moins expressifs (Premier Contact en 2016, Blade Runner 2049 en 2017, la saga Dune en 2021 et 2024), proposant une forme hybride de blockbuster « auteurisant ». Ce divertissement esthétisé se permet un ton plus grave, des mouvements de caméra plus lents, un montage moins cadencé, des couleurs moins vives ou encore une musique parfois minimale.

À la même période, d’autres films adoptent un ton similaire : parmi eux, Oblivion (Joseph Kosinski, 2013), Ad Astra (James Gray, 2019), ou plus récemment Spaceman (Johan Renck, 2024). Si la SF est perçue comme le miroir grossissant d’une époque, on peut se questionner sur les causes historiques de cette déprime cinématographique.

Le double « effet 2001 »

On peut voir dans cette forme apathique les conséquences d’un double « effet 2001 ». Le premier « effet 2001 », énoncé par le chercheur en études du son et du cinéma Michel Chion dans les Films de science-fiction (2009), décrit le bouleversement opéré par 2001 : l’Odyssée de l’espace (Stanley Kubrick, 1968) sur l’ensemble du genre.

Chion qualifie de « science-fiction implicite » une œuvre dont les éléments futuristes perçus à l’écran (technologie, environnement urbain et sauvage, géopolitique…) ne sont pas explicités par les dialogues. Cela demande ainsi au spectateur de faire appel à son interprétation du fonctionnement du futur, à l’opposé d’un cinéma plus explicatif – celui de Steven Spielberg et George Lucas, par exemple.

Les années suivantes, d’autres classiques du cinéma émergent, alignés sur cette « science-fiction implicite », comme Alien (1979) et Blade Runner (1982) de Ridley Scott. Si 2001 est considéré comme un jalon fondateur de la SF au cinéma, c’est entre autres parce qu’il ouvre la voie à des thématiques jugées plus « adultes », chose auparavant réservée à la littérature.

Les films de Villeneuve, s’ils ne peuvent pas vraiment être qualifiés d’implicites tant ils demeurent assez explicatifs, empruntent à 2001 ce minimalisme figuratif.

Premier Contact, par exemple, disserte longuement sur les éléments linguistiques utilisés afin de traduire un langage extraterrestre, à travers les exposés de la linguiste Louise Banks (Amy Adams) ou la voix off du physicien Ian Donnelly (Jeremy Renner). Mais cet aspect didactique est connecté à une esthétique « déprimée ». Elle représente d’une part une sensation de flottement, à travers les motifs de la brume et de l’encre dans lesquelles évoluent les aliens. D’autre part, elle invoque une impression de lourdeur grâce aux différentes matières brutes dans les décors (la pierre noire des vaisseaux spatiaux) et aux couleurs désaturées de l’image. Cela reflète en un sens la personnalité peu expressive de Louise, le film débutant sur un drame personnel, la perte de sa fille.

Ajoutons un second « effet 2001 » renvoyant aux attentats du 11 septembre 2001 sur le sol états-unien. Qualifiés de « « mère » des événements » par Jean Baudrillard, ils sont à l’origine d’un bouleversement politique, social mais aussi culturel. Fragilisés dans leur hégémonie, les États-Unis développent un imaginaire désenchanté, s’inspirant de l’avalanche d’images médiatiques témoins du désastre : films catastrophe (le Jour d’après, Roland Emmerich, 2004 ; la Guerre des mondes, Steven Spielberg, 2005 ; Cloverfield, Matt Reeves, 2008), films de survie (les Fils de l’homme, Alfonso Cuarón, 2006 ; Je suis une légende, Francis Lawrence, 2007 ; la Route, John Hillcoat, 2009).

Désenchantement du cinéma états-unien

Ce désenchantement s’exprime aussi indirectement, renvoyant moins aux images de désolation qu’à la déchéance des institutions américaines (gouvernementales, religieuses), auxquelles les citoyens ont du mal à se raccrocher suite aux attentats. Cela conduit de plus en plus à pointer l’humain du doigt comme responsable de problématiques écologiques, guerrières et sociales, y compris dans des blockbusters comme Avatar (James Cameron, 2009) – une critique relativement peu courante aux États-Unis avant les années 2000.

Christopher Nolan, d’un autre côté, met en avant la recherche d’un effet de « réalisme » scientifique, censé retranscrire une perte de naïveté : sa trilogie Batman (entre 2005 et 2012) s’approche d’une réalité concrète, loin de la fantaisie des comic books ; et Interstellar (2014), une odyssée de l’espace mettant en scène un drame familial et une humanité proche de l’extinction, communiquait sur sa supposée vraisemblance scientifique.

Le succès de ces films appuie notamment le fait que, dans la décennie 2010, il existe peu de space operas au cinéma, c’est-à-dire d’univers de science-fiction épiques partant à la conquête de l’espace et de planètes extraterrestres, pour le plaisir de jouer avec un monde futuriste alternatif. Hormis la réactivation de licences reconnues comme Star Wars, Star Trek ou Dune, on ne peut citer guère plus que la trilogie les Gardiens de la Galaxie (2014, 2017, 2023), par James Gunn, qui est aussi à l’origine du dernier Superman (2025). Étonnamment, le cinéaste se démarque dans la science-fiction à gros budget, où le recours à des couleurs saturées et à un humour potache, tout en proposant un divertissement épique, semble être un acte radical. L’imaginaire états-unien est-il enlisé dans la dystopie et le pessimisme ?

Le « solarpunk » au cinéma ?

Pourrait-on assister à un nouveau cycle dans l’histoire du cinéma de science-fiction ? Un moyen de l’anticiper est d’observer son évolution littéraire. Le cinéma de science-fiction a en effet la particularité d’être toujours en retard sur sa littérature quant aux thématiques abordées. Des auteurs, tels qu’Isaac Asimov, Robert Heinlein ou Philip K. Dick, abordaient des thèmes complexes sur la robotique ou les mondes simulés dès l’après-guerre – vingt ans avant 2001 de Kubrick, alors que le cinéma en était à ressasser la peur de l’autre, des aliens et autres animaux géants.

En matière de littérature de SF, la décennie 2010 se caractérise par l’émergence du sous-genre « solarpunk », un mouvement artistique pensé en regard des fictions dystopiques surreprésentées. Ses ambitions ont une part éthique : diversifier l’imaginaire collectif, donner à penser à une humanité durable en termes de technologies, d’écologie, de progrès social. Becky Chambers est devenue un grand nom de la science-fiction féministe (avec sa série de livres les Voyageurs, 2012 à 2021) et du solarpunk, notamment en publiant Histoires de moine et de robot (2018-2022). Celui-ci prend place dans un monde postapocalyptique où les humains ont pu recréer un environnement vivable et durable, dans une forme d’harmonie avec la nature. Ainsi, la dystopie et le solarpunk ont deux fonctions différentes, complémentaires : l’un alerte sur les dérives autoritaires quand l’autre donne à voir de quoi stimuler la découverte de potentielles solutions.

À l’heure actuelle, les rares œuvres états-uniennes grand public pouvant être assimilées au solarpunk sont surtout identifiées pour la jeunesse : par exemple, Wall-E (Andrew Stanton, 2008) ou le Robot sauvage (Chris Sanders, 2024).

Comme si ces questions mêlant écologie et progrès technique n’étaient encore qu’une sorte de rêve infantile, une affaire de bons sentiments et de naïveté. Toutefois, considérant le délai existant entre la littérature et le cinéma, il est permis d’espérer voir émerger des films solarpunk, où le sujet serait pris à bras le corps. Nous n’en sommes pas encore là : le Superman, de James Gunn, malgré la réhabilitation de l’optimisme propre au personnage, ne peut véritablement être assimilé au solarpunk. Il a toutefois le mérite de proposer un ton plus léger, une esthétique plus expressive, en rupture avec la SF actuelle. Gageons qu’il s’agit d’une forme de renouveau, d’une petite impulsion ouvrant la voie à un imaginaire alternatif du futur.

Samuel Saint-Pé ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.09.2025 à 17:30

Développement personnel : pourquoi faudrait-il « se ressourcer » ?

Yael Dansac, Anthropologue et collaboratrice scientifique, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Texte intégral (1813 mots)

Séjour de yoga restauratif à Saint-Malo, bain de forêt rééquilibrant à Rambouillet, retraite de méditation harmonisante à Chamonix… le marché des spiritualités contemporaines regorge d’options pour retrouver sa maîtrise de soi, amplifier sa productivité ou cultiver son bien-être. Ces vingt dernières années, le terme « se ressourcer » est devenu un verbe fourre-tout très présent sur le marché du développement personnel, dans la sphère des thérapies alternatives et dans le monde du travail. Mais qu’est-ce que cette expression désigne précisément, et à quels besoins répond-elle ?

La forme pronominale « se ressourcer » a une résonance francophone qui ne correspond pas tout à fait au sens des expressions, comme replenishing, (réapprovisionnement) ou recharging (rechargement), elles aussi très répandues sur le marché des spiritualités contemporaines des sociétés anglophones.

Dans le dictionnaire, « se ressourcer » signale l’action de « revenir à ses sources ». Cette expression porte l’idée d’un retour à un espace-temps où, selon l’anthropologue Stéphanie Chanvallon, l’être humain serait capable de rencontrer une partie perdue de son essence ou de son énergie.

« Se ressourcer » semble correspondre à une tâche perpétuelle ou sisyphéenne : celle de réacquérir de manière répétitive des potentialités perdues au cours d’une trajectoire personnelle, mais qui demeurent à l’intérieur de chacun. De même, il s’agirait d’un moyen privilégié pour surmonter l’épuisement physique et mental que nous subissons depuis notre passage à une société d’accélération, telle que théorisée par le philosophe allemand Hartmut Rosa.

À lire aussi : La pédagogie de la résonance selon Hartmut Rosa : comment l’école connecte les élèves au monde

La source en question

Les adeptes des spiritualités contemporaines s’approprient ce terme pour évoquer l’existence d’une « source », comme l’illustre le témoignage d’une psychothérapeute, recueilli au cours de l’une de nos enquêtes sur les pratiques holistiques dans le Morbihan (Bretagne), en 2018 :

« La source, pour moi, est une borne d’énergie, sur laquelle je dois me connecter de temps en temps afin de recharger mes batteries. Il n’y en a pas qu’une. Votre source peut également se trouver dans la méditation, le yoga ou la marche dans la forêt. Votre bien-être intérieur est le premier indice qui vous indique que vous avez trouvé le bon moyen pour vous ressourcer. »

Localiser la « source » est une tâche dirigée par les émotions et par les subjectivités. Cela lui permet d’adopter les formes les plus variées, dans le temps et dans l’espace. Elle peut se matérialiser dans des milieux naturels tels que la forêt ou les bords de mer, dans des contextes urbains comme les cabinets de médecine alternative ou les parcs, à des dates précises telles que les solstices ou les équinoxes, ou encore à travers des activités diverses comme les retraites méditatives, les pratiques psychocorporelles ou les stages de découverte du néo-chamanisme.

Le choix de « retourner à la source » passe avant tout par une décision personnelle d’accorder une importance non négociable au maintien de son propre bien-être, comme l’exprime cet autre témoignage recueilli, en 2023, auprès d’un spécialiste en pratiques holistiques :

« Le jour où vous décide[re]z que le retour à la source fait partie essentielle de votre vie, vous réaliserez à quel point le fait de vous arrêter par moments et de vous retrouver ici avec vous-même vous rend beaucoup plus efficace dans tous les aspects de votre vie. »

D’après les témoignages recueillis, « se ressourcer » n’est pas envisagé comme une activité isolée ou une pratique précise, mais plutôt comme la quête d’un état émotionnel souvent exprimé par les formules « centré », « ancré » ou « équilibré ».

Cette quête, étroitement liée à la consommation de produits pour travailler sur soi-même, s’inscrit dans une modernité tardive marquée par l’individualisme et la culture de consommation. Dans un monde où la quête de sens est devenue le leitmotiv, le fait de « se ressourcer » a évolué en outil formateur de notre identité.

Entre quête de soi et dynamique d’auto-engendrement

L’essor de pratiques spirituelles séculières est emblématique de cette fascination pour des expériences valorisées pour leurs vertus « ressourçantes ». Ces activités permettent aux participants de se livrer à une quête de soi susceptible d’être éprouvée comme une expérience intense et inattendue. Cette quête peut être désirée comme une rencontre avec ses racines, un retour sans limites à une essence « pure », ou un processus continu de réactualisation des connaissances sur soi-même et sur autrui.

La dimension cyclique est au centre des activités qui supposent un retour aux sources. Ce caractère répétitif est constitutif des pratiques rituelles occidentales où l’injonction de « renaître à soi-même » façonne les expériences des participants. Plutôt que d’être vécue comme la quête d’un « soi véritable » une fois pour toutes, cette prescription est éprouvée comme une dynamique d’auto-engendrement, qui n’a pas une durée déterminée et qui inclut la consommation régulière des produits et des formations ressourçantes.

Entre quête d’un état affectif et expérience métaphysique

Si l’acte de « se ressourcer » est tellement estimé au sein de nos sociétés, c’est notamment à cause de son potentiel eudémonique : c’est-à-dire qu’il est associé aux expériences d’épanouissement personnel, d’acceptation de soi, d’établissement de relations positives avec les autres, et d’identification du sens de la vie.

Les pratiques ressourçantes sont également vues comme propices au développement des émotions positives, telles que la compassion, la gratitude et la reconnexion à une nature envisagée comme « vivante ». Le passage d’un état affectif négatif (marqué par l’angoisse, le stress ou la colère) à un état affectif positif est un des principaux bénéfices recherchés par les participants, comme l’exprime ce témoignage d’un enseignant recueilli, en 2024, lors d’une enquête sur les pratiques spirituelles fondées sur la nature, en Wallonie (Belgique) :

« Ce stage m’a permis de réaliser un véritable tournant dans ma vie et de cultiver l’humilité et la compassion. Je me sens infiniment chanceux d’avoir fait cette expérience qui favorise l’ancrage et la gratitude. »

Le ressourcement peut également être apprécié comme un processus qui s’exprime mieux dans un langage « énergétique », caractéristique des religions métaphysiques étudiées par la spécialiste en sciences des religions Catherine L. Albanese. Il s’agit de systèmes de croyances qui empruntent au langage du monde scientifique. C’est pourquoi l’acte de se ressourcer se traduit parfois par des expressions comme « faire le plein d’énergie » ou « réaligner nos énergies », qui désignent un processus de synchronisation et reconditionnement des couches d’énergies subtiles, censées entourer toute matière. Ceci est exposé de la manière suivante par un ingénieur qui a fait l’expérience d’un stage de guérison énergétique en Bretagne :

« La visite de ces hauts lieux permet notamment de ressentir diverses énergies au niveau physique, psychique ou spirituel, sur des sites particuliers. Ainsi, j’ai pu décharger une grande partie des énergies qui me dérangent habituellement, et me ressourcer de bonnes énergies qui m’ont apporté de l’équilibre. »

En somme, l’expression « se ressourcer » et les pratiques qu’elle recouvre sont devenues des outils formateurs des dynamiques relationnelles entre nous, nous-mêmes et autrui. Elles ouvrent la voie à l’engendrement d’un « soi-même » susceptible d’être renouvelé sans limite.

Dans une ère marquée par des crises multiformes, « se ressourcer » est également valorisé par un discours dominant qui exhorte les individus à devenir « la meilleure version d’eux-mêmes ».

Yael Dansac ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain