15.12.2025 à 16:24

Rythmes scolaires : des pauses actives pour repenser les journées de classe et lutter contre la sédentarité

Sylvain Wagnon, Professeur des universités en sciences de l'éducation, Faculté d'éducation, Université de Montpellier

Rémi Richard, Maître de Conférences en sociologie du sport et du handicap, Université de Montpellier

Sihame Chkair, Docteure et chercheure en économie de la santé et en sciences de l'éducation, Université de Montpellier

Texte intégral (1750 mots)

Le rapport de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant publié en cette fin d’année 2025 rappelle que les rythmes scolaires actuels ne sont pas bien en phase avec les besoins des enfants. Proposer régulièrement à ces derniers des pauses actives ne serait-il pas un levier prometteur pour réinventer les journées de classe ?

Rendu public le 22 novembre 2025, le rapport de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant a rappelé que l’organisation de la journée scolaire française reste peu adaptée aux rythmes biologiques et cognitifs des élèves.

Il appelle à une réforme d’ampleur des rythmes scolaires, invitant à repenser non seulement les horaires, mais aussi la manière dont se répartissent attention, repos, mouvement et apprentissages. Dans cette perspective, proposer aux élèves des pauses actives (c’est-à-dire de courtes périodes d’exercices physiques, échauffements ou encore relaxation au fil de la journée) ne serait-il pas un levier particulièrement prometteur ?

Augmenter l’activité physique des enfants, une urgence de santé publique

En 2024 en France, seuls 33 % des filles et 51 % des garçons de 6 à 17 ans atteignent les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : au moins 60 minutes d’activité physique quotidienne d’intensité modérée à soutenue. Parallèlement, entre la classe et les transports, les repas et les temps d’écran, ils restent de longues heures sédentaires.

Cette réalité interroge particulièrement l’école : comment maintenir l’attention d’élèves contraints à rester immobiles de longues heures ? Comment prévenir les troubles de l’attention, fatigue ou anxiété. Des questions d’autant plus urgentes du fait que le système scolaire français fait partie de ceux qui enregistrent le plus grand nombre d’heures de classe données aux enfants durant toute leur scolarité,

Une précision avant de poursuivre : attention à ne pas confondre sédentarité et manque d’activité physique.

La sédentarité correspond au temps passé, assis ou allongé éveillé, avec une dépense énergétique très faible. On peut donc être physiquement actif selon les recommandations de l’OMS (par exemple courir trois fois par semaine), tout en étant très sédentaire si l’on reste assis plus de huit heures par jour. À l’inverse, l’inactivité physique signifie ne pas atteindre les seuils d’activité physique recommandés (au moins 150 minutes hebdomadaires d’intensité modérée).

Ces deux dimensions interagissent mais ne se confondent pas, comme le rappelle le Guide des connaissances sur l’activité physique et la sédentarité publié par la Haute Autorité de Santé en 2022.

Relativement récente en santé publique, cette distinction ne s’est imposée qu’au cours des années 2000, lorsque les grandes enquêtes ont montré que les risques liés à la sédentarité (diabète, maladies cardiovasculaires, certains cancers) existaient indépendamment du manque d’activité physique.

Les pauses actives : bouger quelques minutes ensemble

La pause active désigne un court moment de 5 à 15 minutes de mobilisation physique, intégrée directement dans le temps d’apprentissage ou de travail. Elle se déroule en quatre phases : échauffement, exercice cardio ou moteur, activité de coordination ou d’équilibre, retour au calme par étirements ou respiration.

Elle ne nécessite ni salle dédiée ni matériel particulier. Son efficacité repose sur la régularité : plusieurs fois par jour, entre deux séquences de travail ou d’apprentissage. Si les formes peuvent varier selon les contextes et les âges, il convient de ne pas les confondre avec les temps de recréation, de motricité ou d’éducation physique.

Depuis, de nombreuses études ont confirmé que l’activité physique stimule la plasticité cérébrale et la mémoire. Des études en psychologie cognitive démontrent que quelques minutes de mouvement suffisent à relancer l’attention soutenue et la concentration. La santé publique établit que rompre la sédentarité réduit le stress et prévient les troubles musculosquelettiques.

À l’école : apprendre mieux en bougeant

Depuis une dizaine d’années, les études et les expériences menées au Québec dans la cadre du projet À mon école, on s’active soulignent l’importance de ce type d’activités. En France le ministère de l’éducation nationale français a fait le choix des activités physiques quotidiennes (APQ) pour que chaque élève du premier degré bénéficie d’au moins 30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école primaire. Cette mesure lancée, à la rentrée 2022, par le gouvernement, n’est appliquée que par 42 % des écoles primaires, selon un rapport sénatorial de septembre 2024.

Ce dispositif contribue à limiter le manque d’activité physique, mais ne réduit pas nécessairement la sédentarité. Les recommandations françaises actualisées en 2016 distinguent clairement ces deux dimensions : les bénéfices d’une pratique régulière d’activité physique ne compensent pas toujours les effets délétères du temps passé assis. Pour être efficaces, les politiques éducatives doivent donc agir à la fois sur l’augmentation du volume d’activité et sur la réduction des périodes prolongées d’immobilité. La mission flash sur l’activité physique et sportive et la prévention de l’obésité en milieu scolaire d’avril 2025 a réaffirmé l’urgence d’une politique éducative généralisée.

Dans ce contexte, les pauses actives sont présentées comme un moyen complémentaire : elles doivent améliorer la concentration et la mémorisation, réduisent l’agitation pour faciliter la gestion des comportements et le climat scolaire.

Les pauses actives ne peuvent être des activités isolées du reste des apprentissages, elles sont partie prenante d’une éducation intégrale, qui prend en compte non seulement la tête (l’intellect), mais aussi le corps (mouvement, coordination) et le cœur (gestion des émotions). Une vision théorisée par le pédagogue libertaire Paul Robin au milieu du XIXe siècle et qui pourrait être reprise par l’école publique laïque.

Une révolution dans notre rapport au temps

Comme le précise le rapport de la convention citoyenne sur les temps de l’enfant de novembre 2025, les journées des élèves doivent être repensées dans leur globalité, en rééquilibrant sollicitations intellectuelles, besoins physiques et temps de repos.

Intégrer les pauses actives dans les routines quotidiennes ne relève pas d’un gadget, mais d’une transformation profonde de nos manières de travailler et d’apprendre. Elles réintroduisent le rythme, la respiration et le mouvement comme conditions de toute activité intellectuelle. Une question déjà bien étudiée à l’université ou dans le monde professionnel où les pauses actives se développent.

À lire aussi : Bouger pour mieux apprendre : Comment lutter contre la sédentarité à l’école

Avec les pauses destinées au silence, à la rêverie ou au repos, elles dessinent une véritable écologie du temps, plus respectueuse des besoins humains.

Ces pauses actives à l’école constituent une première étape. Aller plus loin impliquerait d’intégrer le mouvement au cœur même des apprentissages, par exemple grâce au mobilier actif ou encore à des démarches pédagogiques qui associent marche et apprentissage.

La lutte contre la sédentarité pourrait alors devenir l’occasion de repenser plus largement nos modalités éducatives, en valorisant une approche où l’attention, le corps et le savoir évoluent dans l’ensemble des espaces scolaires. Promouvoir ces pratiques, c’est faire le choix d’une société qui prévient plutôt qu’une société qui tente de réparer et qui cultive l’attention plutôt que de l’épuiser.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

15.12.2025 à 16:14

Et si la nature brillait plus que ce que nous voyons ? À la découverte de la vie fluo

Romain Garrouste, Chercheur à l’Institut de systématique, évolution, biodiversité (ISYEB), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Bernd Schöllhorn, Professor, Université Paris Cité

Serge Berthier, Professeur, Institut des Nanosciences de Paris, Sorbonne Université

Texte intégral (3128 mots)

Le parcours nocturne Lumières de la nature, proposé par le Jardin des plantes de Paris jusqu’au 16 janvier 2026, a été inspiré d’études menées en Guyane. Derrière cette exposition, on trouve notamment trois chercheurs qui ont inspecté la forêt amazonienne, armés de lampes UV. Ils nous livrent ici les secrets de la fluorescence naturelle, le plus souvent invisible pour les humains mais omniprésente dans le vivant.

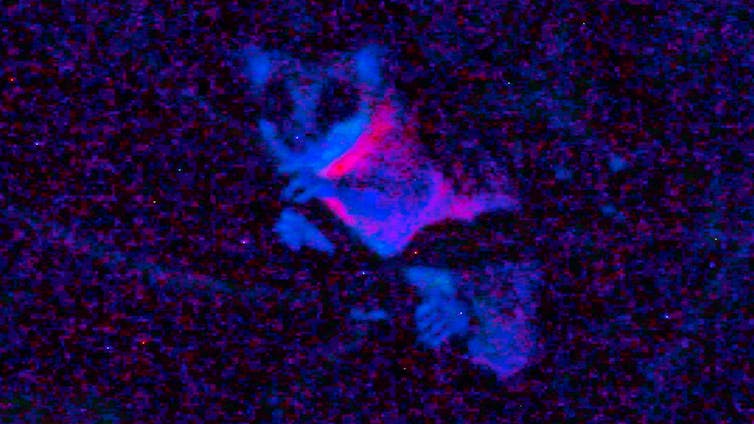

Dans la pénombre de la forêt guyanaise, en début de nuit, nos lampes UV éclairent une forme mouvante dans les arbres, mauve, presque rose et assez intense. C’est un mammifère marsupial, un Marmosa, qui nous révèle un phénomène physique longtemps passé inaperçu dans le vivant… Non loin de là, sur un tronc à hauteur d’homme, une grosse grenouille arboricole montre elle une intense couleur bleu-vert, alors que sa peau est brun-vert en lumière normale, presque mimétique des troncs où elle se déplace.

Ce phénomène physique s’appelle la fluorescence, un type de photoluminescence qui se manifeste dans la nature, au sein d’une étonnante diversité d’organismes : lichens, plantes, champignons, insectes, araignées, scorpions, reptiles, poissons, oiseaux et même… mammifères. Dans ce contexte on parle de la « fluorescence naturelle » qui implique l’absorption d’un rayonnement du spectre lumineux

– l’ultraviolet (UV), le visible ou l’infrarouge (IR) – suivie de l’émission spontanée (à l’échelle de la nanoseconde) d’une lumière moins énergétique, souvent visible, mais pas uniquement.

Longtemps considérée comme une curiosité, la fluorescence naturelle se révèle plus répandue et intrigante qu’on ne l’imaginait. Elle intéresse de plus en plus la recherche, notamment dans le cadre d’applications technologiques ou biomédicales (par exemple des nouveaux marqueurs cellulaires pour la recherche). Les chercheuses et chercheurs l’étudient davantage dans la nature, une nouvelle exploration du vivant étant permise par des instruments portatifs de mesures (photo-spectromètres) et d’émissions (torches LED UV). Notre équipe de recherche se spécialise depuis plusieurs années sur l’exploration des fluorescences du vivant. Nous revenons d’une mission scientifique en Guyane dans le but d’appréhender ce phénomène dans la forêt amazonienne, et plus spécialement dans les biotopes autour de la station de recherche des Nouragues

À lire aussi : Ces champignons qui brillent dans la nuit : la bioluminescence fongique décryptée

Un éclat discret mais omniprésent

La fluorescence naturelle, à ne pas confondre avec la bioluminescence, repose sur la capacité de certaines molécules, les fluorophores, à absorber un photon d’énergie élevée (par exemple dans l’UV) et à en réémettre un autre, d’énergie moindre (dans le visible ou l’IR). La vie, à toutes ses échelles, en est imprégnée. On trouve quelquefois le terme d’autofluorescence pour bien insister sur le fait qu’il ne s’agit pas de fluorescence de composés artificiels. C’est le cas également de nombreux minéraux, comme la fluorite (CaF2), qui a donné son nom au phénomène de fluorescence du fait de sa fluorescence spectaculaire aux UV.

La fluorescence des plantes est connue depuis longtemps, notamment à travers celle de la chlorophylle : lorsqu’elle absorbe la lumière, une partie de l’énergie non utilisée pour la photosynthèse est réémise sous forme de fluorescence rouge. Ce signal est si caractéristique qu’il sert à mesurer à distance la vitalité de la végétation, y compris depuis les satellites. Mais la chlorophylle n’est pas seule à briller. D’autres composés végétaux, comme les flavonoïdes, les anthocyanes ou les ptérines, peuvent émettre une fluorescence bleue ou verte lorsqu’ils sont excités par la lumière ultraviolette.

Plus largement, des études récentes ont révélé que la fluorescence existe dans presque tous les grands groupes du vivant.

À quoi sert la fluorescence ?

Chez certains animaux, elle pourrait jouer un rôle avant tout dans la protection contre les UV, mais aussi dans la communication visuelle telle que la reconnaissance entre congénères (comme chez l’araignée Cosmophasis umbratica, les perruches australiennes ou encore une grenouille arboricole), ou dans l’avertissement, et même le camouflage. Cela peut sembler contre-intuitif de se camoufler en étant « fluo » mais il ne faut pas oublier que d’autres organismes n’ont pas la même vision que les humains.

La fluorescence de certaines fleurs, à la lumière du jour souvent cachée aux yeux humains mais perceptible pour les insectes pollinisateurs, pourrait jouer un rôle attractif. Pour la plupart des autres organismes fluorescents, nous ignorons si cette propriété possède une fonction biologique ou s’il ne s’agit pas simplement d’un effet optique sans conséquence pour l’animal ou la plante. La frontière reste floue si l’on ne possède pas les clés pour déchiffrer les phénomènes. Encore faut-il les voir…

Chez les mammifères : quand les marsupiaux s’y mettent

La découverte a surpris la communauté scientifique : des mammifères fluorescents, vraiment ? Depuis 2020, plusieurs études ont montré que des marsupiaux – notamment les opossums américains (Didelphis spp.), mais aussi des espèces australiennes comme le planeur à sucre (Petaurus breviceps) ou phalanger, émettent une fluorescence rose ou bleutée sous lumière ultraviolette.

En Guyane, comme nous l’avons observé, des petits opossums sont également fluo, comme les Marmosa.

Des travaux récents ont élargi le constat : plus de 125 espèces de mammifères présentent un certain degré de fluorescence. Celle-ci se manifeste surtout sur les zones claires ou peu pigmentées : pelage blanc, moustaches, griffes, dents ou piquants. Sur le terrain, nous avons souvent observé des rats fluorescents dans la nature (Rattus spp.) que ce soit en Europe, en Asie ou en Guyane.

Chez les insectes, des signaux souvent cachés

Les insectes offrent une extraordinaire diversité de structures fluorescentes. Les ailes de certaines libellules et cigales contiennent de la résiline, une protéine élastique qui émet une lumière bleue sous UV. L’un des plus spectaculaires reste les nids de guêpes asiatiques (Polistes sp.), que nous avons observés au Vietnam qui battent des records de fluorescence induite par l’UV avec un rendement quantique (le rapport entre le nombre de photons émis et absorbés) exceptionnellement élevé jusqu’à 36 % (champion des matériaux biologiques terrestre à ce jour).

Les élytres des coléoptères, quant à eux, peuvent renfermer des pigments fluorescents enchâssés dans des micro ou nanostructures photoniques, capables d’amplifier, de restreindre ou de diriger la lumière émise. Chez le scarabée Hoplia coerulea, par exemple, ces structures créent une fluorescence directionnelle d’un bleu métallique saisissant. Quelques exemples ont été étudiés mais certainement beaucoup d’autres restent à découvrir.

En Amazonie, chez le Morpho sulkowskyi, un papillon iridescent et spectaculaire, la fluorescence fait aussi partie des signaux renvoyés par les ailes colorées.

Une lumière sur l’évolution… et sur la recherche

Cette redécouverte de la fluorescence naturelle dans autant de groupes vivants change notre regard sur la biodiversité et nous incite à mieux la comprendre. L’anthropomorphisme nous a conduits à croire que nous vivions dans un monde visible universel alors que c’est loin d’être le cas, par exemple, notre totale non-perception des UV qui pourtant imprègnent une grande partie du monde animal, des insectes aux poissons (la plupart des requins sont fluorescents !), et déterminent un grand nombre d’interactions écologiques, comme la pollinisation et les relations proie-prédateur, ou modifie notre perception du mimétisme (que voient réellement les prédateurs ?).

Pour comprendre ces phénomènes, la chimie et la physique doivent s’associer à la biologie qui peine seule à élucider les mécanismes, et qui peut les ignorer ou les minimiser.

Ne négligeons pas les applications potentielles (par fois bio-inspirées) qui peuvent découler de la meilleure connaissance et de la compréhension des systèmes naturels. La fluorescence est déjà au cœur de nombreuses applications scientifiques : microscopie de fluorescence, imagerie médicale, biologie cellulaire. Aujourd’hui, la GFP (protéine fluorescente verte), trouvée dans une méduse, est l’un des outils les plus largement utilisés en biologie moléculaire, et sa découverte a été récompensée par un prix Nobel en 2008. La découverte de nouvelles molécules fluorescentes performantes pourrait améliorer les outils de diagnostics médicaux et ouvrir la voie à des dispositifs photoniques inédits, capables d’améliorer l’efficacité des panneaux solaires, par exemple.

Le monde vivant n’est pas seulement coloré, il recèle aussi un « spectre caché » de lumières invisibles à l’œil humain. Pour le comprendre, il nous faut l’appréhender et revoir notre perception du monde, ainsi que de nombreuses certitudes. C’est ce qui fait la beauté de la science face à la merveilleuse complexité de la nature. Et si le monde était encore plus beau que ce que l’on croyait ?

Pour en savoir plus, vous pouvez visiter l’exposition « En voie d’illumination : les lumières de la nature » jusqu’au 18 janvier 2026 au Jardin des plantes (Paris), où vous verrez une reconstitution de la forêt tropicale d’Amérique du Sud, avec sa bioluminescence et sa fluorescence.

Romain Garrouste a reçu des financements de MNHN, CNRS, Sorbonne Université, National Geographic, MRAE, MTE, Labex BCDiv, Labex CEBA, WWF

Bernd SCHÖLLHORN a reçu des financements du CNRS (MITI et OVNI) et de l'Université Paris Cité (IDEX et laboratoire ITODYS)

Serge Berthier a reçu des financements de ANR, CNRS, Sorbonne Université.

15.12.2025 à 15:26

Les Français peuvent-ils concevoir un repas de fête sans viande ?

Service Environnement, The Conversation France

Texte intégral (796 mots)

Dans l’imaginaire collectif français, un repas de fête se passe difficilement de viande. À l’heure où les impératifs environnementaux nous invitent à réduire notre consommation carnée, il est temps de montrer que le végétal aussi peut être le cœur de la gastronomie. Mais comment faire ? Esquissons quelques pistes.

Les Français comptent parmi les plus gros consommateurs de viande au monde. Pourtant, la cuisine française s’est longtemps appuyée sur les céréales, les légumes secs et les soupes, la viande restant réservée aux grandes occasions.

Les quantités de produits carnés consommées tendent à diminuer depuis plusieurs années, mais cela tiendrait davantage à une hausse des prix plutôt qu’à une véritable préoccupation environnementale ou nutritionnelle.

À lire aussi : Faut-il manger flexitarien au nom du climat ?

La gastronomie française inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l’Unesco

Le repas gastronomique français constitue, à cet égard, un objet emblématique. Il a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) en 2010. Or, la définition de l’Unesco stipule qu’il s’agit de pratiques vivantes, qui peuvent évoluer.

Mariages, communions, repas de fêtes de fin d’année… Nous avons mené une étude auprès de 424 mangeurs qui a confirmé que la viande occupait encore une place centrale. Sur le terrain, nous avons également observé les habitudes de 18 000 personnes lors des repas de mariage.

Résultat, plus de deux convives sur trois choisissent une viande rouge, principalement du bœuf, qui, à lui seul, pèse presque autant que toutes les autres options réunies. Le poisson additionné aux plats végétariens ne représentait qu’un dixième des choix. La demande pour les plats végétariens, l’agneau ou le porc demeure marginale, voire inexistante.

Des stratégies pour végétaliser la gastronomie française

Ces constats soulèvent une question centrale : si les moments de partage les plus symboliques sont systématiquement centrés sur la viande, peut-on réellement transmettre à nos enfants une culture alimentaire plus végétale ?

Nous avons analysé les cartes de 43 restaurants allant du fast-food au restaurant gastronomique. Notre étude a fait émerger sept stratégies, directement transposables au repas gastronomique.

L’une des approches consiste à supprimer les produits animaux normalement présents dans la recette, par exemple le chili sin carne, ou d’en proposer une version pescétarienne par exemple le cassoulet de poisson.

Une autre approche se focalise sur l’expérience : il ne s’agit pas de copier la viande, mais de proposer une expérience culinaire végétarienne esthétique et narrative. C’est une stratégie prisée des chefs de la restauration gastronomique.

Il y a aussi la reconversion, qui va mobiliser des hors-d’œuvre ou des accompagnements traditionnellement végétariens comme plats principaux. Par exemple, des ravioles de Royan, ou une soupe au pistou en guise de plat principal.

On peut encore citer la coproduction, qui laisse le client composer lui-même un plat végétarien selon ses préférences, ou la coexistence, qui consiste à afficher côte à côte alternatives carnées et végétales dans le même menu. On peut également choisir d’importer une expérience gastronomique végétarienne mais issue d’une autre culture, ou encore faire du végétal un pilier identitaire de la marque pour afficher un engagement environnemental et social.

Toutes ces stratégies sont complémentaires et ne sont jamais mutuellement exclusives. Elles peuvent se combiner au sein d’un même restaurant et parfois d’un même repas.

Service Environnement ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview