09.12.2025 à 15:27

Une motion de « censure constructive » aiderait-elle à sortir de l’impasse politique ?

Pierre Bréchon, Professeur émérite de science politique, Sciences Po Grenoble, Auteurs historiques The Conversation France

Texte intégral (1952 mots)

En Allemagne et en Espagne, les oppositions souhaitant censurer un gouvernement doivent se mettre d’accord sur une majorité de rechange : on parle de « censure constructive ». Cette option pourrait-elle aider la France à dépasser la situation de paralysie politique actuelle ?

En France, sous la Ve République, la procédure de la motion de censure a été utilisée plus de 150 fois pour essayer de renverser un gouvernement (article 49.2) ou pour faire adopter une loi sans vote (article 49.3). Mais très peu ont été couronnées de succès. Avant 2024, une seule motion avait été adoptée en 1962 sous le gouvernement de Georges Pompidou. Ce caractère unique de motion victorieuse de 1962 à 2024 est largement dû à l’existence de majorités confortables. Mais depuis 2022 et surtout 2024, avec l’absence de majorité absolue ou même relative, dans le contexte d’une tripartition du système partisan, les chances de réussite sont beaucoup plus grandes.

Michel Barnier en a fait les frais fin 2024 et François Bayrou est aussi tombé en septembre 2025, en demandant la confiance de l’Assemblée nationale (art. 49.1), alors que celle-ci se préparait à le censurer. Dans les deux derniers cas, la censure a été adoptée grâce aux voix des groupes parlementaires de gauche et de droite radicale qui sont trop différents pour pouvoir constituer un gouvernement alternatif.

À défaut de majorité de remplacement, le président peut certes dissoudre en espérant que de nouvelles élections permettent de retrouver une majorité, mais cela semble très peu probable dans notre contexte de forte division des forces politiques et de tripartition du système partisan, à moins que l’élection ne permette de porter au pouvoir une majorité issue du Rassemblement national et de ses alliés. Les situations de blocage et de gouvernements minoritaires risquent donc de devenir plus fréquents.

Comment éviter les blocages à répétition ?

D’autres pays limitent les possibilités de censure en imposant aux partisans de cette dernière de s’être mis d’accord au préalable sur une majorité de rechange, ce qu’on appelle souvent une « censure constructive », formule censée être plus responsable, pour qu’on ne puisse pas renverser le gouvernement sans solution alternative. Seuls quelques pays ont adopté ce type de mesure dans l’Union européenne : l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, la Pologne, la Slovénie, la Hongrie. Il existe aussi parfois au niveau régional ou local. Il existe aussi dans quelques pays hors d’Europe (Arménie, Népal, Tunisie, Lesotho, Fidji, Israël).

En France, cette censure dite constructive existe pour certains territoires ultra-marins (Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française) et pour l’Assemblée de Corse. Sur l’Île de beauté, la censure dite constructive existe depuis 2018 (elle a été introduite avec le nouveau statut d’autonomie de la collectivité). Sur le modèle qui fonctionne ailleurs, elle prévoit la possibilité de voter une motion de défiance à l’égard de l’exécutif à la condition qu’une liste du nouvel exécutif soit présentée. Le législateur semble avoir craint une instabilité institutionnelle conduisant à davantage encadrer son fonctionnement que celui de l’Assemblée nationale.

Mais c’est en Allemagne et en Espagne que des motions de censure constructive ont été adoptées depuis le plus longtemps. Que nous enseignent ces pratiques ?

En Allemagne, une culture de responsabilité politique

L’Allemagne avait connu une forte instabilité gouvernementale sous la République de Weimar (1918-1933). Des gouvernements étaient renversés facilement par l’alliance entre les communistes et les nazis. Pour éviter ces renversements par des partis incapables de gouverner ensemble, la loi fondamentale de 1949 stipule que :

« Le Bundestag ne peut exprimer sa défiance envers le chancelier fédéral qu’en élisant un successeur à la majorité de ses membres. » (Article 67)

La défiance doit être proposée par un quart des députés et adoptée à la majorité absolue. La défiance n’est entérinée qu’après un vote à la majorité absolue sur un nouveau chancelier. Il n’y a donc pas de période où le gouvernement sortant ne peut qu’« expédier les affaires courantes », c’est-à-dire assurer le suivi de décisions déjà prises, sans pouvoir innover.

Au plan fédéral, cette procédure de censure constructive n’a été utilisée que deux fois dans l’histoire en Allemagne. La première fut en 1972, lorsque le groupe CDU-CSU a proposé qu’un de ses membres (Rainer Barzel) remplace le chancelier Willy Brandt (SPD). Les chrétiens-démocrates critiquaient particulièrement la politique du gouvernement à l’est de l’Europe. Il a manqué seulement deux voix pour que la censure soit acceptée et que la CDU vienne au pouvoir. Mais le chancelier maintenu, ayant perdu sa majorité absolue, demande la convocation d’élections législatives anticipées qui vont confirmer la légitimité des socialistes alliés aux libéro-centristes du FDP.

Une motion de censure constructive a été mise en œuvre une deuxième et dernière fois en 1982. Helmut Schmitt (SPD) est censuré et remplacé par Helmut Kohl (CDU) au terme d’un débat tendu au Bundestag. Le SPD a fait les frais d’un abandon de la coalition par une large partie des libéraux du FDP qui rejoignent le nouveau gouvernement.

Cette procédure parlementaire a suscité du mécontentement, beaucoup estimant que le chancelier devait être désigné par le peuple au terme d’une élection législative. Celui-ci va d’ailleurs demander au Bundestag de voter sa dissolution pour être confirmé dans les urnes. Il le sera largement en mars 1983.

En Espagne, une culture politique conflictuelle

Depuis la Constitution de 1978, après la mort du général Franco, une procédure de censure constructive a été actée sur le même modèle qu’en Allemagne. Deux tentatives d’utilisation ont échoué en 1980 et en 1987, mais celle de 2018 a été couronnée de succès, permettant de remplacer le gouvernement Rajoy (Parti populaire, PP, droite espagnole) par Pedro Sanchez, leader de la gauche socialiste (PSOE).

En 2017, une motion de censure avait déjà été déposée par Podemos (gauche radicale) contre Mariano Raroy, conservateur au pouvoir depuis 2011, et en 2023 cette procédure a aussi été utilisée par le mouvement d’extrême droite Vox. Dans les deux cas, les motions n’avaient aucune chance de passer, car elles n’étaient quasiment soutenues que par leurs initiateurs (82 voix pour la motion de Podemos et 53 pour celle de Vox). Elles visaient surtout à médiatiser leur opposition au gouvernement en place.

L’exemple espagnol montre que la censure constructive ne permet pas toujours de trouver un gouvernement disposant d’une majorité solide. Le gouvernement de Pedro Sanchez n’a pas été renversé, mais il a aujourd’hui beaucoup de difficultés à faire adopter les lois de sa coalition, tout particulièrement les budgets. Le pays fonctionne toujours avec le budget de 2023, ce qui empêche les ajustements, notamment pour des investissements novateurs.

La Belgique partage avec l’Espagne une tradition politique conflictuelle et l’existence d’une motion constructive, appelée « motion de méfiance ». Celle-ci n’a jamais été mise en œuvre au niveau fédéral et n’a pas empêché la vacance du pouvoir pour des périodes extrêmement longues (541 jours entre 2010 et 2011, 652 jours entre fin 2018 et octobre 2020), car aucune coalition suffisamment large n’arrivait à émerger.

Faut-il adopter une procédure de censure constructive en France ?

La procédure de censure constructive présente des avantages :

Elle limite le succès des motions de censure en empêchant le renversement d’un gouvernement sans qu’existe une solution de rechange. Elle favorise donc la stabilité du pouvoir, même s’il doit fonctionner en « mode dégradé », du fait d’une absence de majorité parlementaire.

Elle devrait inciter les députés des oppositions à négocier des compromis pour trouver des formules de gouvernement larges et novatrices.

Elle évite les périodes de vacance du pouvoir, puisqu’un gouvernement ne peut être démissionné que lorsqu’un autre est choisi.

Mais elle n’évite pas toujours les situations de blocage. Car il n’y a pas toujours une situation de rechange possible, même après de nouvelles élections.

Cette procédure est moins adaptée à la culture politique française qu’à celle de l’Allemagne. Notre crainte des compromissions avec des acteurs politiques qui ont pourtant des orientations assez proches rendrait sa mise en œuvre difficile mais pas indépassable à l’avenir.

De plus, sa constitutionnalité pourrait être problématique dans un système semi-présidentiel comme le nôtre, où le choix du premier ministre est une prérogative du président. On a d’ailleurs vu, depuis 2024, la grande détermination d’Emmanuel Macron à ne pas abandonner ce pouvoir régalien, alors que le macronisme est minoritaire à l’Assemblée nationale et de plus en plus divisé en son sein.

La motion constructive n’est donc pas une solution miracle : si elle est instaurée, elle devrait l’être dans le cadre d’une modification substantielle de la Constitution pour rendre notre régime semi-présidentiel plus parlementaire, et donc réduire la domination présidentielle sur l’ensemble de notre système politique.

Pierre Bréchon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.12.2025 à 15:26

Trains de nuit : une relance peut cacher une pause

Guillaume Carrouet, Maître de conférences en Géographie, Université de Perpignan Via Domitia

Texte intégral (1396 mots)

Alors que le train connaît un engouement depuis la fin du Covid-19, les difficultés pèsent sur certains segments du secteur ferroviaire, comme le train de nuit. Le (re)déploiement de ce service populaire et bas carbone est contraint par une pluralité de facteurs.

Que ce soit à l’international ou à l’échelle de la France, la relance du train de nuit se fait attendre au regard de ce qu’annonçait le gouvernement au sortir de la crise du Covid-19. Si le contexte semble favorable avec près de 114 milliards de voyageurs-kilomètre, une hausse de 6 % par rapport à 2023 et de 14 % par rapport à 2019, l’un des parents pauvres du secteur ferroviaire de voyageurs semble être le train de nuit.

Alors que le rapport additionnel à la loi d’orientation des mobilités (LOM) prévoyait une colonne vertébrale, avec un réseau structurant composé d’une dizaine de lignes, la situation à la fin de 2025 n’est pourtant pas flamboyante. En France hexagonale, la ligne Paris-Aurillac, ouverte en 2023, est la dernière en date d’un plan de relance ligne par ligne (Paris-Tarbes-Lourdes, Paris-Nice), lancé il y a quelques années par l’État.

À lire aussi : Le retour des trains de nuit se fait-il sur de bons rails ?

Le bilan de la relance des dessertes de nuit en Europe est plus négatif, du moins vu depuis la France. Si l’Autriche, par l’intermédiaire de son champion ÖBB, est le fer de lance des lignes européennes depuis quelques années déjà, les liaisons internationales au départ ou à destination de la France peinent à être relancées. Quand elles ne disparaissent pas purement et simplement.

Un exemple du renouveau des lignes internationales

Le cas récent des lignes Paris-Berlin et Paris-Vienne, mises en place en décembre 2023 et qui seront arrêtées le 14 décembre prochain, est particulièrement éclairant sur les contraintes fortes qui viennent contrarier la relance du train de nuit à l’échelle européenne. Cette réouverture était pourtant présentée comme l’exemple du renouveau des lignes internationales de nuit, notamment à la suite de l’arrêt en 2021 d’une autre ligne, Paris-Milan-Venise, opérée par Thello, une entreprise née de l’entente entre Veolia et Trenitalia.

La ligne s’insèrerait pourtant très bien dans les objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en sachant que le secteur des transports est le premier émetteur de CO2 en France. Le déploiement de l’usage du train, et du train de nuit en particulier, répond aux objectifs du Green Deal européen annoncé en 2019 avec l’objectif d’une neutralité carbone pour toute l’économie à l’horizon 2050. Pourtant, seulement deux années plus tard, l’ensemble des partenaires du projet (ÖBB, Deutsche Bahn et SNCF) ont annoncé la fin du service, avec pour principale raison, l’arrêt en France de la subvention de l’État.

Pas de compensation au retrait français

À l’origine, la participation de l’État était conditionnée à la mise en place d’une desserte quotidienne entre l’ensemble des villes avec un train comptant 12 wagons, avec séparation en deux : six voitures pour Berlin et six pour Vienne. Face au constat de la mise en service de seulement trois allers-retours par semaine, la France a décidé de suspendre sa participation, ce qui a mécaniquement condamné la ligne, dans un contexte où les autres partenaires ne souhaitent pas compenser ce retrait.

Tout n’est pourtant pas perdu pour les lignes internationales de nuit puisque, devant cet échec, l’entreprise belgo-néerlandaise European sleeper constituée sous forme de coopérative a souhaité reprendre la ligne pour une ouverture prévue le 26 mars 2026. Détail non négligeable, l’opérateur, déjà présent sur le segment Bruxelles-Prague, ne bénéficierait pas de subventions publiques pour le fonctionnement de la desserte.

Les difficultés d’une relance

À l’image du cas des lignes intérieures en France, cet exemple international souligne toutes les difficultés de relance d’un mode de transport alors qu’il répond à des enjeux de décarbonation du secteur. Cette expérience met en évidence le faisceau de contraintes qui pèsent sur le train de nuit. Elles ne se réduisent pas uniquement au caractère internationale de ce type de ligne, comme les changements de locomotives ou encore la planification des horaires pour plusieurs pays.

En effet, si le taux de remplissage de la ligne était jugé correct (près de 70 %), ce service et, plus généralement, l’ensemble des trains de nuit sont contraints par un déficit d’investissement dans le matériel roulant.

En France, l’État a financé dans le cadre du plan national de relance, une rénovation du matériel, en particulier pour les trains de nuit, qui aujourd’hui a plus de 45 ans. Certaines compagnies, n’ayant pas le matériel en propre, se tournent vers la location notamment dans le cas des Rosco (Rolling Stock Company). Dans ce schéma, des entreprises achètent le matériel roulant et le louent aux compagnies. L’intérêt est de ne pas supporter des coûts d’investissement très importants avec une maintenance intégrée. Néanmoins, le bilan financier est moins intéressant sur l’ensemble de la durée de location.

À ces contraintes matérielles s’ajoutent le pan financier inhérent au fonctionnement des lignes de nuit (équipage, contrôleur) et l’impossibilité de faire plusieurs rotations compte tenu de la longueur des parcours, comparativement à des TER, TGV et même par rapport à l'aérien. Ajoutons le coût du péage et l’utilisation du réseau la nuit qui coïncide avec les phases de travaux. Ces derniers ont eu un impact non négligeable sur les problèmes de ponctualité du Paris-Berlin et du Paris-Vienne.

Concurrence interne

Last but not least, le train de nuit souffre de la concurrence, y compris dans son propre segment. À titre d’exemple, on peut rappeler l’ouverture d’une liaison à grande vitesse en ICE (InterCity Express) Paris-Berlin direct, depuis décembre 2024, portée par un partenariat entre les opérateurs SNCF et Deutsche Bahn. Le trajet en ICE, c’est-à-dire à grande vitesse, s’effectue en huit heures avec la desserte de quelques villes intermédiaires comme Strasbourg ou Karlsruhe.

Le train de nuit s’inscrit depuis plusieurs années dans un contexte de fortes incertitudes sur la pérennité de l’offre, du moins dans le cas de la France. Il semble en effet que la SNCF, par ses réticences, souffle le chaud et le froid. Simultanément, aucun opérateur ne semble être à l’heure actuelle en mesure de développer une offre propre, comme en témoigne l’expérience ratée de Midnight Trains pour des questions principalement financières.

Guillaume Carrouet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.12.2025 à 15:26

Face à la guerre économique, l’urgence d’une « Pax Europaea »

Dominique Steiler, Fondateur de la Chaire UNESCO pour une Culture de Paix Economique, Auteurs historiques The Conversation France

Texte intégral (2785 mots)

Alors que le modèle économique libéral montre ses limites et que les crises géopolitiques se multiplient, la « culture de paix économique », dont l’Union européenne pourrait être un vecteur clé, apparaît comme un concept susceptible d’offrir une vraie voie d’avenir.

Au cours des dernières décennies, le modèle économique libéral – qui promeut la libre concurrence, la mondialisation des échanges et la recherche de la croissance à tout prix – a dominé la scène internationale. Cependant, cette dynamique s’essouffle aujourd’hui, face à une montée sans précédent des inégalités, des conflits, des défis climatiques et sociaux.

En 2025, les tensions géopolitiques et économiques s’aggravent, sur fond de fragmentation de l’économie planétaire et d’une guerre économique qui avance à visage découvert.

Repenser les fondements de l’économie apparaît maintenant incontournable, pour inscrire la culture de paix économique au cœur des stratégies, des institutions politiques, économiques et éducatives. La survie de l’Europe est en jeu.

Les limites du modèle économique libéral

Le libéralisme économique repose sur l’idée que la libre concurrence et l’interaction des marchés conduisent naturellement à une allocation optimale des ressources, favorisant la croissance et le bien-être général.

Adam Smith, David Ricardo, puis les marginalistes ont alimenté le mythe d’une « main invisible » permettant à la somme des intérêts privés de produire harmonie sociale et progrès collectif. Cette croyance guide la majeure partie des politiques internationales depuis la fin du XXe siècle.

Cependant, cette théorie, souvent idéalisée, montre de nombreuses limites concrètes, largement illustrées par les crises économiques, écologiques et sociales récentes.

En premier lieu, la mondialisation libérale a creusé les écarts entre pays riches et pays pauvres, mais aussi entre les classes sociales à l’intérieur des États.

La précarisation et la fragmentation du marché du travail, l’accroissement de la concentration des richesses et de la puissance économique aux mains d’une minorité ainsi que les failles dans la protection sociale fragilisent la cohésion collective.

L’ignorance persistante des rapports de pouvoir et des dynamiques de domination a façonné le paysage économique en un terrain de conflit, où la violence structurelle (concurrence exacerbée, exploitation, division sociale) est devenue la norme qui nous a menés au bord du chaos.

Parallèlement, la constante recherche de croissance matérielle inflige des dommages sévères à l’environnement. Le modèle fondé sur la consommation exponentielle des ressources naturelles entre en contradiction flagrante avec les limites écologiques planétaires. La dégradation climatique accélérée entraîne insécurité alimentaire, déplacements massifs de populations et intensification des conflits autour des ressources, comme au Sahel, au Moyen-Orient, mais aussi en Ukraine, dont les ressources en lithium sont fortement convoitées.

Par ailleurs, la fragmentation croissante des politiques économiques des États, entre nationalismes économiques et protectionnisme, mine les fondations de la coopération internationale. La multiplicité des sanctions, des représailles commerciales et des guerres tarifaires accentue les risques d’instabilité politique et économique, posant la question d’un épuisement du modèle libéral mondialisé. Il en est ainsi des jeux politiques sur les droits de douane imposés par Donald Trump ou encore des restrictions à la circulation de la main-d’œuvre demandées dans certains pays d’Europe.

Loin d’une simple réfutation idéologique, ces critiques s’appuient sur des données empiriques rigoureuses et une analyse fine des mécanismes de pouvoir économique. Elles soulignent que le libéralisme, dans sa version actuelle, ne parvient plus à incarner un modèle de progrès partagé et durable. Le modèle se trouve en crise, face à une complexité mondiale croissante, ponctuée par la pandémie de Covid-19, les tensions en Ukraine, les crises sociales internes dans de nombreux pays et les urgences climatiques.

Les travaux précurseurs d’Henri Lambert (1921) et d’Henri Hauser (1935), et plus récemment notre ouvrage Osons la paix économique (2017) avaient prédit cette impasse : les racines économiques des conflits dépassent les motifs politiques superficiels, et une organisation sociale centrée sur le financier ne peut mener qu’à la catastrophe, que ce soit sous la forme d’une guerre ou d’une révolution.

C’est la loi du plus fort, et le mimétisme des grandes puissances ne laisse à l’Europe, fracturée et passive, que le risque d’être dépecée ou marginalisée.

Quelle paix à l’heure de la remilitarisation en Europe ?

Le contexte géopolitique rend la question plus brûlante encore.

L’actuel président des États-Unis Donald Trump navigue de crise en crise, tout en accentuant l’imprévisibilité et la polarisation. Sur le continent, la guerre en Ukraine, la montée des populismes, l’explosion des dépenses militaires et le discours des chefs d’état-major font de l’engagement armé une perspective quasiment banalisée.

Andrius Kubilius, le commissaire européen à la défense, appelle à réinventer la Pax Europaea, tout en affirmant la nécessité pour l’Union européenne de se préparer à la guerre sous toutes ses formes. Son ambition : refonder la souveraineté stratégique par une capacité industrielle et une résilience, alors que le spectre du retrait américain plane sur l’Europe.

De la culture de paix économique

Dans ce contexte, depuis presque deux décennies, la culture de paix économique s’impose comme une réponse globale et innovante, visant à réconcilier économie, société et environnement.

Forgée depuis 2008 par les chercheurs de la chaire Unesco pour une Culture de paix économique, cette notion s’est développée à partir de la contribution d’entreprises et d’expériences de terrain.

La culture de paix économique propose de sortir du cadre guerrier et compétitif du libéralisme, pour repenser l’économie comme espace de coopération, d’émancipation et d’inclusion. La paix économique ne se limite pas à l’absence de guerre ; elle englobe un ensemble de conditions permettant de construire un ordre économique apaisé, juste, démocratique et soutenable. Elle repose sur une anthropologie de l’interdépendance, un rejet de la violence structurelle (compétition, exploitation, exclusion) et une valorisation des liens et du bien commun. Elle exige une transformation des entreprises, mais aussi des institutions – pour développer des pratiques qui réduisent la violence, favorisent l’épanouissement et intègrent la responsabilité écologique, sociale et humaine.

Cette approche prend en compte les dommages induits par la guerre économique larvée, la violence structurelle, la corruption et les inégalités, en mettant l’accent sur la transformation des comportements, la prévention des conflits et la promotion de valeurs communes de responsabilité et de solidarité. Son ontologie se veut simple : la vie est interconnexion et l’économie a pour but de faire vivre ces relations, non pas de les détruire.

Les initiatives internationales récentes, comme le Pacte mondial des Nations unies, l’Agenda 2030 qui inclut l’Objectif de développement durable 16 sur la paix, la justice et des institutions solides, reconnaissent le rôle crucial des entreprises privées dans cet effort.

Les entreprises sont ainsi invitées à dépasser une simple logique de maximisation du profit pour devenir des actrices de cohésion sociale, de respect des droits humains, d’innovation sociale et de protection de l’environnement.

La culture de la paix économique exige une transformation profonde des mentalités et des pratiques managériales, qui doivent intégrer le souci du bien commun, la promotion de la diversité et de l’inclusion, la santé, le bonheur ainsi qu’une gouvernance éthique renforcée. Mais, pour ce faire, nous devrons accepter une mutation globale de l’éducation des plus jeunes aux futurs leaders, donc sur un temps long… que nous n’avons peut-être pas !

« Pax Economica » et « Pax Europaea »

Si ce changement de paradigme porte une utopie, c’est au sens énoncé par André Gorz :

« À ceux qui rejettent cela comme une utopie, je dis que l’utopie […] a pour fonction de nous donner, par rapport à l’état des choses existant, le recul qui nous permet de juger ce que nous faisons à la lumière de ce que nous pourrions ou devrions faire. »

Ce qui semblait utopique hier est devenu l’évidence historique : la démocratie, l’abolition de l’esclavage, la protection sociale. Toutes furent d’abord jugées irréalistes, avant de transformer durablement nos sociétés. La paix économique s’inscrit dans cette même dynamique : une évolution concrète, progressive et pragmatique de nos pratiques – pas un rêve, mais une trajectoire à décider.

Pour cette évolution, l’Union européenne (UE) dispose d’atouts et de responsabilités majeures. En tant que zone économique intégrée, pionnière dans les politiques de régulation sociale et environnementale, l’UE peut incarner une alternative crédible au système libéral mondial fragmenté et conflictuel.

Consciente des fragilités socio-économiques internes et des tensions géopolitiques environnantes, l’Europe doit renforcer son modèle économique en y intégrant les principes de la culture de paix économique. Cela passe par des politiques publiques favorisant l’équité, la transition écologique, la formation orientée vers la paix et la coopération, mais aussi par une diplomatie économique tournée vers la coopération durable et la prévention des conflits.

La construction de la Pax Europaea s’appuie aussi sur le développement des territoires de paix économique. Dans ces endroits, on expérimentera des pratiques économiques inclusives, durables, et des modèles d’entreprise responsables, à l’image des appels de la chaire Unesco pour une culture de paix économique.

Cinq étapes

Ce changement de paradigme devient une nécessité, si ce n’est une urgence, si l’Europe veut éviter le chaos et échapper à la prédation des grandes puissances. Les dirigeants économiques et politiques ont un rôle d’avant-garde courageux à jouer pour impulser ces transformations. Cinq étapes leur sont proposées comme feuille de route pragmatique.

1. Reconstruire la confiance entre économie et société. Redéfinir la mission de l’entreprise ou de l’institution s’avère nécessaire, en inscrivant son activité dans la contribution au bien commun, en dépassant la recherche exclusive du profit. Ce dernier ne constitue plus l’objectif, mais devient la contrainte nécessaire à la pérennité et aux investissements vers la vie commune heureuse. Cela implique la valorisation de la responsabilité sociale et environnementale (RSE), le respect et la contribution à l’épanouissement de toutes les parties prenantes et la mise en place d’indicateurs intégrant la performance globale.

2. Éduquer les enfants à la culture de paix pour qu’ils puissent pleinement vivre comme des enfants et avoir la possibilité de devenir des adultes et des acteurs responsables, peu importe leur lieu d’implication future dans le tissu économique.

3. Former des managers et leaders d’aujourd’hui et de demain capables d’intégrer les valeurs de la paix économique, au sein d’une éducation globale et d’une transformation culturelle profonde. Leur transmettre toutes les compétences personnelles, sociales et techniques facilitant la confrontation à un monde économique en tension pour avancer de manière pacifiée et productive. Qui veut la paix prépare la paix !

4. Instaurer une culture de paix économique dans les organisations, réinventer des modèles de gouvernance et des modèles d’affaires capables de promouvoir la collaboration et la paix entre l’ensemble des parties prenantes. Développer un climat organisationnel fondé sur le dialogue, la reconnaissance, la coopération et le respect de la diversité est un levier puissant. Cela favorise l’engagement des collaborateurs, la gestion pacifique des conflits, et le développement durable des organisations.

5. Piloter une transition des institutions, non seulement vers plus d’efficacité et de transparence (ODD 16), mais surtout vers une architecture qui empêche la répétition des crises et la violence endémique. Agir activement contre les violences et les corruptions internes et externes. Les entreprises doivent veiller à ne pas financer indirectement des conflits, à lutter contre la corruption dans l’ensemble de la chaîne de valeur, et à soutenir les institutions publiques dans les pays où elles sont implantées. Cette posture exige transparence, formation et adoption de pratiques responsables exemplaires.

Transformation par l’engagement collectif

L’heure est à la responsabilité collective et à la volonté politique. Le modèle libéral, fragilisé par ses contradictions internes et les crises mondiales, ne peut plus répondre seul à la complexité contemporaine. La culture de paix économique offre un projet de transformation systémique, allant de la réinvention du rôle de l’entreprise à la construction d’un ordre international apaisé.

Les dirigeants éclairés, les entreprises responsables, les citoyens engagés, les institutions publiques doivent relever un défi historique : construire un monde économique humain, durable et pacifique pour dessiner le socle d’une Pax Europaea. C’est un défi à la mesure des enjeux du XXIe siècle, un choix de civilisation tournée vers le dialogue, l’éducation et la coexistence

– contre la domination, la compétition aveugle et la fragmentation européenne.

Dominique Steiler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.12.2025 à 15:25

Roger Caillois, ses pierres et son écriture : de nouvelles découvertes mises en scène

Francois Farges, professeur en minéralogie, gemmologie, histoire des sciences minéralogiques et objets d'arts, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Texte intégral (2836 mots)

Le grammairien, essayiste, critique, sociologue et poète français Roger Caillois (1913-1978) est l’écrivain contemporain qui a le plus magnifiquement écrit sur les pierres, mais il demeure méconnu. L’exposition « Rêveries de pierres » à l’École des arts joailliers (Paris) permet de revenir sur sa passion, qui donna naissance à une écriture d’une poésie rare.

Entre 2017 et 2023, deux grands événements ont bouleversé la perception de l’univers géopoétique de Roger Caillois : l’acquisition du noyau de sa collection de pierres en 2017 et la découverte de manuscrits inédits en 2023. Ces découvertes font l’objet d’une exposition « Rêveries de pierres », d’une publication inédite (Pierres anagogiques) et d’une anthologie (Chuchotements & Enchantements).

Caillois, le rêveur de pierres

Selon sa biographe Odile Felgine, cet ancien adepte du surréalisme (dans les années 1930) devint sociologue dès les années 1950. Il écrivit des essais sur le sport, les jeux, les masques, la fête, le fantastique, etc. Ses essais, d’une lecture exigeante, résument une large érudition.

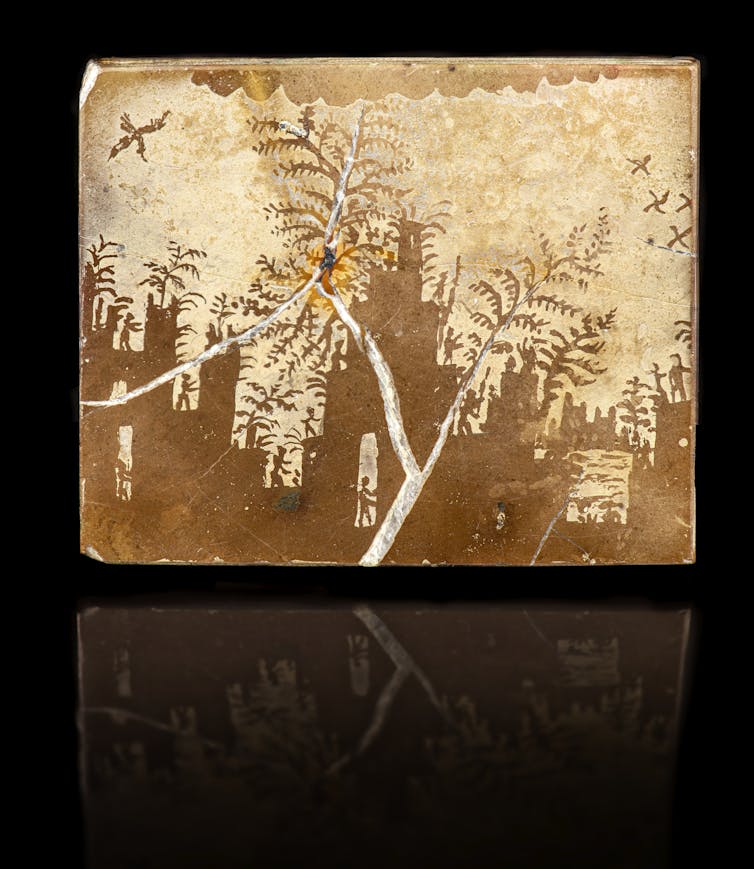

Caillois a été élu à l’Académie française en 1971 quand les pierres sont devenues essentielles pour l’essor de sa prose (1952-1978). Ses pierres nourrissent ses écrits, jamais minéralogiques mais plutôt d’histoire de l’art, avec une écriture singulière qui transcende notre vision de ces précieux témoins géologiques : « L’agate de Pyrrhus » des Grecs, les « pierres de rêve » des chinois et les paésines de la Renaissance. Pierres (1966) et l’Écriture des pierres (1970) sont ses ouvrages les plus connus et les plus traduits sur le sujet.

L’héritage au Muséum national d’histoire naturelle

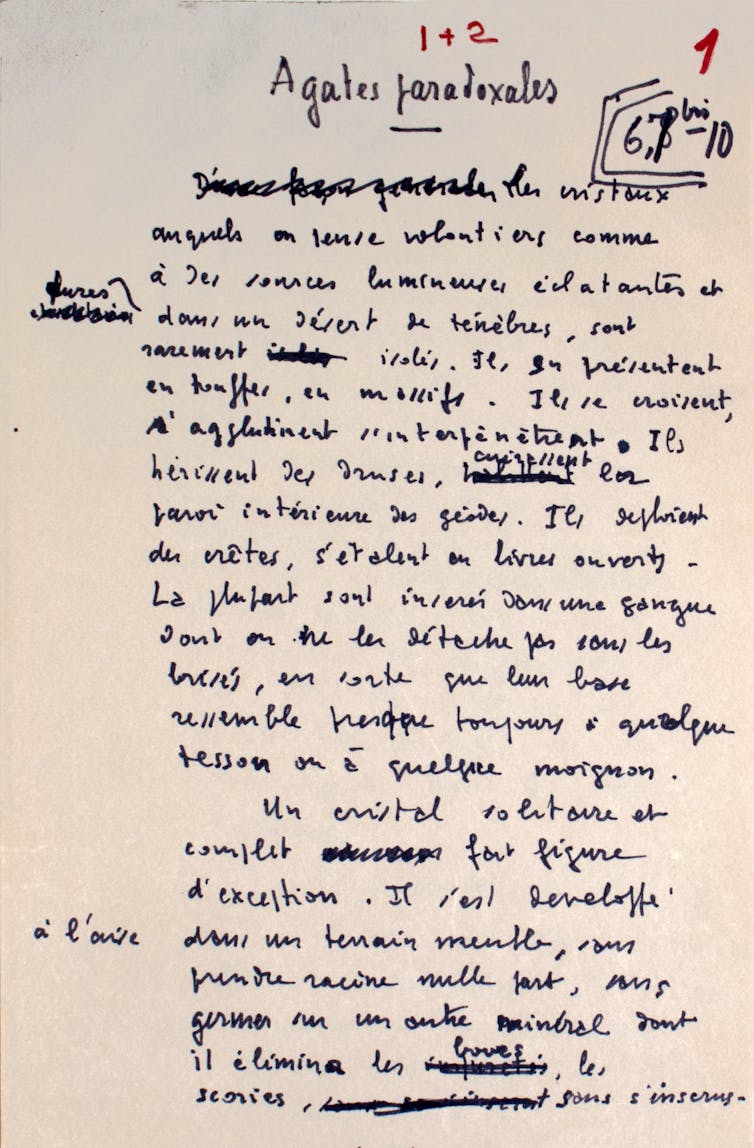

Devenue veuve, son épouse Aléna Caillois destinait au Muséum national d’histoire naturelle en 1983 une sélection de 217 pièces (sur les 1 300), incluant deux manuscrits. Le premier, intitulé Pierres anagogiques, avait été décrit par Aléna en 1983 comme « le dernier manuscrit de Roger Caillois ». Ce texte est annoncé comme étant associé à une agate, dite « n° 2.193 », sans aucune autre précision. Ni le texte ni l’agate n’ont pu être retrouvés à mon arrivée au MNHN en 2006 (j’y reviendrai).

En 2017, l’autre partie de la collection de pierres de Caillois, qui était restée dans les mains de ses héritiers, a été acquise par mécénat pour le MNHN par la Maison Van Cleef & Arpels via l’École des arts joailliers. Ce corpus contient de nombreux spécimens illustrés dans l’Écriture des pierres, mais jamais exposés auparavant, comme le calcaire à dendrites « Le Château », peut-être la pierre de Caillois la plus connue au monde. Cette donation inclut le catalogue manuscrit de sa collection, dont l’agate « n° 2.193 » dont la description permet enfin de l’identifier.

Les (re)découvertes d’inédits en 2023

En 2023, lors d’une nouvelle inspection des archives de l’écrivain qu’il avait léguées à la médiathèque Valery-Larbaud de Vichy (Allier), j’ai étudié neuf caisses d’archives peu explorées, provenant également des héritiers d’Aléna. L’une d’elles, nommée « Pierres », contient le manuscrit mentionné dans la dation et intitulé « Pierres anagogiques ». Comment est-il passé du Muséum à Vichy ? Mystère ! Ce dossier contient deux textes : « Un miroir sans tain » et sa suite, « Agate anarchique (disparate) », le dernier étant, de par le style et son incomplétude relative, le dernier texte de Caillois, écrit quelques jours seulement avant de disparaître. La pensée ultime de Caillois s’éteint sur cette phrase d’une froide lucidité :

L’anagogie par les pierres

La mention de l’anagogie peut sembler déroutante de la part d’un tel matérialiste et athée revendiqué. Mais dans des notes inédites, Caillois nous explique sa logique : il passe sous silence la définition originelle de l’anagogie (une extase spirituelle envers les dieux célestes) puisée dans la mythologie grecque, pour se focaliser sur celle du moine Bernard de Clairvaux (1090-1153), soit une extase spirituelle envers ce Dieu céleste. En vérité, Caillois ne se convertit à aucune doctrine, y compris cistercienne, mais adapte le concept d’anagogie à sa manière, certes personnelle voire scandaleuse, en reprenant une philosophie bernardine médiévale que je résume ainsi : « Tu écouteras davantage les pierres que tes professeurs ».

L’influence des écrits chinois

Mais Caillois s’inspire également de Mi Fu (1051-1107), ce lettré chinois de la dynastie Song du Nord, qui se livrait à des rêveries sur les pierres. Cet érudit se prosternait devant la pierre la plus importante de sa collection, appelée 寶晉齋研山 ce qui signifie « pierre à encre de l’atelier de Baojin », et qui est devenue cultissime en Chine, encore de nos jours. Elle a été perdue de vue au XIXe siècle mais quelques gravures médiévales subsistent, dont la plus ancienne trouve son origine en 1366. Ce dessin, pourtant imprécis, inclut toutefois de précieuses annotations attribuées à Mi Fu qui expliquent les rêveries que cette pierre lui inspire et qu’il sacralise en retour, un concept typiquement taoïste. L’une d’elles est 嘗神游於其間 : littéralement « J’ai déjà rêvé de me promener ici ». Mais je montre que, dans Pierres (1966, pp. 72-74), le français reprend le texte de la [sinologue Vandier-Nicolas] publiée en 1963 dans Art et sagesse en Chine/Mi Fou (1051-1107), qui proposait alors « randonnée mystique ». Cette traduction, assez interprétée, correspond cependant à l’approche de Caillois des pierres, entre rêverie et mystique.

Plus tard, au crépuscule de sa vie, dans le Fleuve Alphée (1978, pp. 187-188), il mentionne un second récit taoïste décrivant l’ascension des Huit Immortels qui survolent la mer pour se rendre à un banquet sur l’île-montagne paradisiaque de Penglai. Ces extases en forme d’élévations induites par une pierre, me semblent constituer une sorte d’« anagogie taoïsante » dans laquelle Caillois a pu trouver, à travers cette ontologie non-théiste et synchrétique entre Orient et Occident, une ultime inspiration.

Des preuves d’un projet de livre ultime aux accents « environnementalistes » prémonitoires ?

Une note manuscrite retient l’attention dans ces archives : il s’agit d’une liste de titres de textes dans un ordre bien précis : ses descriptions d’agates « naturalisantes » sont suivies d’exposés de plus en plus philosophiques, empreints d’une anagogie ultime. Avec plus de 200 000 signes, cette liste est celle d’un grand ouvrage sur les pierres, inédit, le dernier de Caillois dont le titre semble être celui annoncé par Aléna en 1983 soit « Pierres anagogiques ».

Surtout, Caillois nous questionne, avec les textes « La baignoire », « Interrègne » et « La Toile d’Araignée », avec une cinquantaine d’années d’avance, sur notre rapport à cette Terre que nous exploitons trop avidement, sans penser aux lendemains qui déchanteront. Si Caillois n’est pas le premier à prédire notre perte inéluctable, il a été parmi les premiers. Et surtout, il l’exprime mieux que quiconque, avec la force de ses mots, pour nous induire un choc de conscience et de respect envers cette Terre qui nous a légué tant de choses sans rien attendre en retour.

« Chuchotements & Enchantements »

Pendant cinquante ans, et plus particulièrement depuis mon arrivée au MNHN en 2006, je m’attelle à comprendre cet « écrivain des pierres ». Cette anthologie résume toutes ces découvertes. À mi-chemin entre un beau livre et un essai scientifique en grande partie français-anglais, il raconte comment les minéraux y ont été esthétiquement valorisés avant, pendant et après Caillois. Un regard croisé avec l’exposition « Rêveries de pierres » permettra au lecteur de voir, pendant un temps limité (novembre 2025-mars 2026), une partie significative de ces accords pierres-mots à travers une sélection de 200 spécimens à contempler, de textes à lire et écouter pour s’y fondre, un peu à la manière de Caillois.

Francois Farges ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.12.2025 à 15:23

Favoriser l’investissement dans les études en apprenant aux jeunes à mieux gérer leur rapport au temps

Zara-Anna Mathieu, Doctorante en psychologie - Psychologue clinicienne spécialisée en santé, Université de Poitiers

Texte intégral (1436 mots)

Comment la manière dont les étudiantes et les étudiants lisent leur passé et envisagent leur avenir influence-t-elle leur investissement dans leur formation ? Une étude fait le point sur le sujet, ouvrant des pistes pour comprendre les mécanismes du décrochage académique.

Pour poursuivre des études, il faut s’appuyer sur des expériences passées positives (par exemple, la réussite à un examen), réaliser sur le moment présent des tâches parfois perçues comme fastidieuses tout en gardant à l’esprit ses objectifs futurs, en l’occurrence, l’obtention d’un diplôme.

Cette prise en compte globale du passé, du présent et de l’avenir correspond au concept de perspective temporelle, qui fait référence à la relation que les individus entretiennent avec le temps. C’est un filtre omniprésent, qui nous sert à trier et nous rappeler des événements, à former nos attentes.

Comment la perspective temporelle que l’on adopte influence-t-elle la manière dont on s’investit dans un parcours académique ? Une étude fait le point sur le sujet.

Se projeter vers le futur, une dynamique positive

La perspective temporelle impacte nos pensées et nos comportements. Elle se compose de cinq orientations temporelles, regroupées en trois dimensions :

Le passé peut être envisagé de façon positive ou négative. Le passé positif renvoie à une vision enthousiaste, parfois nostalgique, à l’égard des événements de vie passés. À l’inverse, le passé négatif est marqué par des souvenirs désagréables et une focalisation sur les expériences négatives.

Le présent peut être orienté vers l’hédonisme ou le fatalisme. Le présent hédoniste se définit comme la recherche de plaisir immédiat. Le présent fataliste, quant à lui, se caractérise par une vision plus pessimiste du monde et une impression de manque de contrôle.

L’orientation future correspond à la capacité à se projeter dans l’avenir et à se fixer des objectifs.

Les chercheurs ont tenté d’identifier l’orientation temporelle la plus en lien avec l’engagement académique, facteur de bien-être psychologique et de performance universitaire. Les étudiants dont l’attention est fortement focalisée vers le futur seraient les plus engagés.

Néanmoins, la perspective temporelle est un processus dynamique. Les étudiants peuvent être simultanément reliés à toutes les orientations à des degrés divers et jongler de l’une à l’autre, en fonction de leurs ressources personnelles et de la situation dans laquelle ils se trouvent.

Zimbardo et Boyd émettent l’hypothèse que la dynamique donnant lieu au fonctionnement le plus bénéfique pour l’individu serait une forte focalisation de l’attention sur le passé positif et le futur, associée à une focalisation modérée sur le présent hédoniste, ainsi qu’une faible focalisation sur le passé négatif et le présent fataliste. Selon eux, cette combinaison serait la plus adaptative pour les individus.

Nous avons souhaité tester cette hypothèse avec l’engagement académique chez les étudiants.

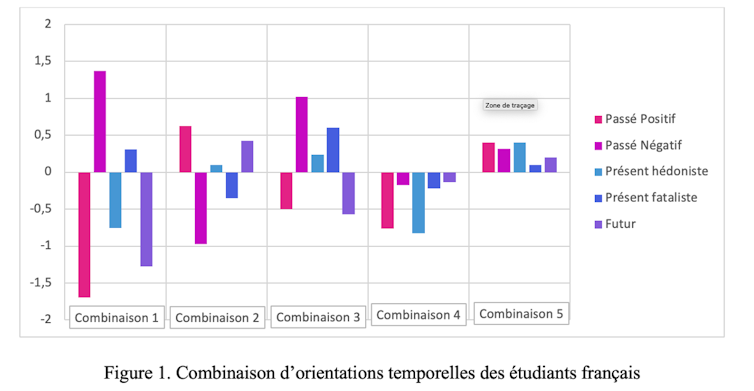

Les orientations temporelles des étudiants

L’objectif de notre étude était double :

mettre à jour les différentes combinaisons d’orientations temporelles ;

mettre en relation ces combinaisons avec l’engagement afin d’identifier la combinaison la plus pertinente dans le domaine académique.

Âgés en moyenne de 19,2 ans, 451 étudiants français inscrits en sciences humaines et sociales ont répondu à un questionnaire en ligne permettant de mesurer leur niveau d’engagement académique ainsi que leur perspective temporelle. Le traitement statistique des données fait apparaître cinq combinaisons d’orientations temporelles :

La combinaison 1 (4,6 % des étudiants) se caractérise par un passé négatif très élevé. Les étudiants de ce groupe ont tendance à accorder une place importante aux expériences désagréables du passé.

La combinaison 2 « Combinaison adaptative » (33 % des étudiants) correspond au résultat attendu : une prédominance du passé positif et du futur, un présent hédoniste moyen et un passé négatif et un présent fataliste faible. Ces étudiants semblent capables d’entretenir des souvenirs agréables tout en se projetant vers leurs objectifs.

La combinaison 3 (18 % des étudiants) est marquée par un passé négatif élevé (moins prononcé que dans la combinaison 1) et un présent fataliste fort. Ces étudiants perçoivent leurs expériences passées et leurs efforts présents de manière pessimiste.

La combinaison 4 (17,5 % des étudiants) se distingue par des scores faibles sur l’ensemble des orientations temporelles ; passé, présent et futur, quel que soit leur type. Ces étudiants semblent avoir une relation au temps peu investie voire désengagée.

La combinaison 5 (26,6 % des étudiants) présente des scores moyens pour chacune des orientations temporelles. Il s’agit d’une combinaison sans dimension prédominante.

Des combinaisons « à risque » pour l’engagement universitaire

Conformément à notre hypothèse, ladite combinaison adaptative est la mieux associée à l’engagement dans les études. Bonne nouvelle, cette combinaison est la plus représentée parmi les étudiants. En effet, elle concerne environ un tiers d’entre eux. Par ailleurs, notre étude a permis d’identifier certaines combinaisons « à risque », notamment la 1 et la 3, marquées par une forte orientation vers le passé négatif et une faible orientation vers le futur.

Ces tendances peuvent s’avérer problématiques et pourraient être un indicateur d’un risque de décrochage académique. Effectivement, pour les étudiants, la capacité à se projeter vers un objectif est essentielle pour persévérer dans une formation.

Les recherches à venir devraient s’intéresser aux facteurs qui favorisent le maintien et le développement de ladite combinaison adaptative, comme la flexibilité psychologique, qui permet de gérer des états de stress de manière constructive.

Zara-Anna Mathieu ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.12.2025 à 15:22

La société civile syrienne un an après la chute du régime Assad

Léo Fourn, Docteur en sociologie, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Texte intégral (2291 mots)

Le 8 décembre 2024 a refermé un demi-siècle de pouvoir autoritaire du clan Assad en Syrie, renversé par le groupe islamiste rebelle Hayat Tahrir al-Cham. Le pays émerge enfin d’une guerre civile qui l’a ravagé pendant quatorze ans. Une année s’est écoulée depuis ce basculement historique : assez pour esquisser les contours d’une transition politique encore fragile, mais déjà révélatrice de profondes recompositions au sein de la société civile. Entre cooptation, coopération et vigilance critique, les acteurs de la société civile syrienne jouent un rôle déterminant dans la reconstruction politique du pays.

En cette fin d’année 2025, de très nombreux rassemblements sont organisés en Syrie pour célébrer le premier anniversaire de la chute du régime dirigé par Bachar al-Assad le 8 décembre 2024.

La foule agite le nouveau drapeau officiel en scandant des chants révolutionnaires, tandis que les représentants du nouveau pouvoir paradent en héros libérateurs. Ces nouvelles autorités, dominées par Hayat Tahrir al-Cham (HTC) et son leader désigné président, Ahmad al-Charaa, tentent de mettre en œuvre un processus de transition politique et d’entamer la reconstruction d’un pays dévasté par plus d’une décennie de guerre. Les défis qu’elles affrontent sont énormes et leurs capacités très limitées. Le territoire national demeure divisé, le pouvoir central étant contesté par l’administration kurde autonome du Nord-Est, des groupes armés druzes et l’incursion de l’armée israélienne dans le Sud.

Dans ce contexte, quelle est la situation de ce que l’on appelle communément la « société civile syrienne », c’est-à-dire l’ensemble hétéroclite de groupes ni étatiques, ni partisans, ni militaires, mais engagés dans la défense de causes publiques ?

Cet article propose de dresser le bilan des changements vécus par cette société civile lors de la première année de la transition. La chute de l’ancien régime a bouleversé en profondeur les relations qui liaient l’État à la société. En l’absence d’opposition partisane solide, les organisations composant la société civile tiennent un rôle de premier plan, entre coopération et vigilance. Leur situation est donc révélatrice de l’orientation que prend la transition politique.

L’épanouissement de la société civile syrienne, de la révolution à la chute du régime

Avant 2011, le régime limitait drastiquement toute activité politique et toute action de la société civile hors de marges très restreintes, autorisant par exemple le travail des organisations caritatives et autres ONG parrainées par lui.

Le soulèvement qui démarre en 2011 va donner lieu à un épanouissement sans précédent de la société civile syrienne.

On l’observe d’abord dans la rue, lors des nombreuses manifestations demandant la chute du régime, davantage de liberté et de dignité. Puis par la multiplication des médias indépendants et la création de milliers d’organisations dédiées à la défense des droits humains ou à l’action humanitaire.

L’exil vécu par plus de 7 millions de Syriens produit une transnationalisation de cette société civile, dispersée entre la Syrie de l’intérieur et les pays de la diaspora. Des espaces comme la ville turque de Gaziantep et plus tard Berlin deviennent des centres majeurs de la mobilisation en exil. Ces organisations connaissent une professionnalisation de leurs activités, qui contribue à leur pérennité mais accroît également leur dépendance à l’égard des bailleurs internationaux. Elles tentent de s’unir en formant des coalitions afin d’augmenter leur influence, à l’exemple de la coalition la plus récente et la plus importante, Madaniya, qui regroupe plus de 200 organisations.

Lors des dernières années du conflit, ces organisations ont vu l’intérêt des bailleurs internationaux à leur endroit se réduire, ce qui a entraîné une baisse des financements. Ces financements ne vont pas s’accroître de sitôt, à la suite de la suspension de l’USAID par Donald Trump.

Mais la chute du régime va leur donner un nouveau souffle : elles peuvent enfin travailler dans l’ensemble du pays sans être réprimées. Les organisations agissant auparavant depuis les zones sous contrôle des rebelles et celles qui étaient installées en exil reviennent très rapidement ouvrir des bureaux à Damas. Après des années de fragmentation et de dispersion, on assiste alors à une relocalisation et une centralisation de la société civile dans la capitale syrienne.

Plusieurs réunions et événements publics sont organisés chaque semaine, par exemple au siège de la coalition Madaniya. Le 15 novembre, pour la première fois, une « Journée du Dialogue » est organisée par l’Union européenne à Damas, avec la participation d’ONG et du gouvernement syrien.

Les multiples facettes de la mobilisation de la société civile

Les domaines d’activité de ces organisations n’ont pas fondamentalement changé depuis la chute du régime, si ce n’est qu’elles ne luttent désormais plus dans ce but. Derrière le terme générique de « société civile » se cache en réalité une très grande diversité d’acteurs aux positionnements politiques multiples. L’usage de ce terme en Syrie fait toutefois principalement référence à des organisations pouvant être qualifiées de « libérales », c’est-à-dire favorables à une démocratie libérale. Leurs activités – qu’elles soient de nature humanitaire ou plus contestataire – sont pour la plupart des réponses aux exactions commises par l’ancien régime.

Elles comprennent un ensemble de mobilisations pour la justice dite transitionnelle, désormais mises en œuvre depuis le territoire syrien et plus seulement depuis les pays d’exil.

De la même façon, la cause du sort des victimes et plus particulièrement des personnes victimes de disparitions forcées fait l’objet d’une mobilisation constante. Elle a pris la forme des tentes de la vérité dressées temporairement dans plusieurs localités ou de soutien psychologique apporté aux proches et survivants.

Les besoins en matière d’aide humanitaire et de développement demeurent également massifs, la situation du pays restant fortement affectée par les conséquences de la guerre. Auparavant fragmentée entre les différentes zones d’influence au sein du territoire syrien et depuis les pays frontaliers, ce type d’aide peut désormais s’étendre à l’ensemble du territoire national. Mais elle souffre, comme les autres domaines, de la diminution des fonds internationaux, ce qui incite les organisations humanitaires à tenter de réduire la dépendance à l’aide en favorisant des programmes d’empowerment économique, particulièrement à destination de la jeunesse, en partenariat avec le secteur privé, comme le programme Dollani mis en œuvre par le Syrian Forum.

D’autres domaines ont gagné en importance lors de la dernière année. C’est le cas des groupes spécialisés dans le dialogue intercommunautaire et la « paix civile », à l’exemple de la plate-forme The Syrian Family.

Cette question du dialogue intercommunautaire, déjà centrale avant 2025, est effectivement au cœur des préoccupations actuelles du fait des massacres perpétrés sur la côte à l’égard de la communauté alaouite en mars et de la communauté druze dans le sud en juillet, sans oublier les tensions persistantes dans des espaces multiconfessionnels comme la ville de Homs.

De la même façon, le retour des réfugiés est devenu une question essentielle pour les organisations syriennes et internationales.

Enfin, il existe désormais à Damas un nouveau type d’organisation de la société civile qui était inexistant avant 2011, à savoir les centres de recherche indépendants et think tanks, qui fournissent des conseils au pouvoir et assurent des formations para-universitaires, comme le centre Jusoor.

La société civile face au nouveau pouvoir : entre coopération et méfiance

Le changement de régime a des conséquences majeures sur l’évolution des relations entre le pouvoir politique et la société civile.

Issus d’un mouvement militaire islamiste, les nouveaux dirigeants étaient a priori peu enclins à collaborer avec la société civile. Cependant, avant d’accéder au pouvoir en renversant Bachar Al-Assad, ce mouvement avait connu un processus de déradicalisation et d’ouverture relative vers d’autres composantes de la société syrienne.

La formation du nouveau gouvernement, le renouvellement et la création d’institutions étatiques ou encore les élections/nominations législatives partielles ont ainsi représenté des étapes permettant d’évaluer la position des dirigeants à l’égard des acteurs de la société civile. Nous pouvons observer trois modes de relations entre ces deux ensembles d’acteurs.

Le premier est la cooptation, qui a vu un certain nombre d’acteurs jusqu’alors engagés dans des organisations de la société civile intégrer des ministères ou des commissions formées par les nouvelles autorités. C’est le cas par exemple de la ministre des affaires sociales et du travail Hind Kabawat qui était à la fois active dans une ONG et dans l’opposition politique à Bachar.

C’est également le cas du ministre des situations d’urgence et de la gestion des catastrophes, Raed Saleh, auparavant responsable de la Défense civile syrienne, surnommée les Casques blancs. Cet exemple est particulièrement emblématique, puisque c’est presque l’ensemble de cette organisation qui a intégré le ministère.

Pour la plupart des individus et organisations de la société civile, la relation avec les autorités prend la forme d’une coopération dans le cadre de laquelle leur indépendance est maintenue. Les très faibles ressources dont dispose l’État ne lui permettent pas de mettre en œuvre une action publique répondant aux besoins de la population. Il n’a donc d’autre choix que de la déléguer aux organisations, qui tenaient déjà ce rôle avant la chute de l’ancien régime dans de multiples domaines, comme l’éducation et la santé. Elles collaborent également avec les ONG internationales et les organisations onusiennes et se rendent ainsi indispensables pour la reconstruction du pays.

Malgré cette coopération, de nombreux acteurs de la société civile restent méfiants à l’égard du nouveau pouvoir et exercent une forme de vigilance. Leurs craintes concernent les pratiques à dimension autoritaire qui demeurent très présentes. À titre d’exemple, plusieurs organisations se sont exprimées début octobre pour critiquer une circulaire du ministère des affaires sociales et du travail concernant la déclaration de l’origine des financements des ONG. Elles doivent effectivement désormais composer avec les exigences d’un État en restructuration.

Leurs responsables affirment disposer pour le moment de marges de liberté relativement larges, mais craignent que celles-ci se réduisent rapidement lorsque le pouvoir des dirigeants de l’État sera plus assuré. En ce sens, on peut considérer que les organisations de la société civile représentent toujours un contre-pouvoir, comme c’était dans le cas face à l’ancien régime.

Léo Fourn est chercheur postdoctorant à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), membre du Centre Population & Développement (Ceped) et du projet LIVE-AR, financé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC). Il a reçu pour cette recherche des financements de la Fondation Croix-Rouge française.

09.12.2025 à 15:21

Atteindre les objectifs climatiques améliorera aussi la santé publique

Kévin Jean, Professeur junior en Santé et Changements Globaux, Université Paris Dauphine – PSL

Laura Temime, Professor, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Léo Moutet, Doctorant en sécurité sanitaire, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Texte intégral (2049 mots)

Le 12 décembre 2015, 196 gouvernements adoptaient l’accord de Paris, qui ambitionnait de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique. Dix ans plus tard, les mesures prises par les États restent insuffisantes pour atteindre les objectifs fixés. Un retard d’autant plus dommageable que les mesures permettant d’améliorer le climat ont aussi des bénéfices conséquents en matière de santé publique. Explications.

L’urgence climatique impose une transformation profonde de nos systèmes énergétiques, de notre économie et de nos modes de vie. Or, ces transformations sont largement présentées dans le débat public sous l’angle des coûts à payer : investissements publics et privés, possibles pertes d’emplois dans certains secteurs, ou tout simplement coût du changement. Or, la transition écologique en vue de l’atteinte de la neutralité carbone (qui, rappelons-le, constitue la condition physique à la stabilisation du climat) peut également représenter des bénéfices, et en particulier dans le domaine de la santé.

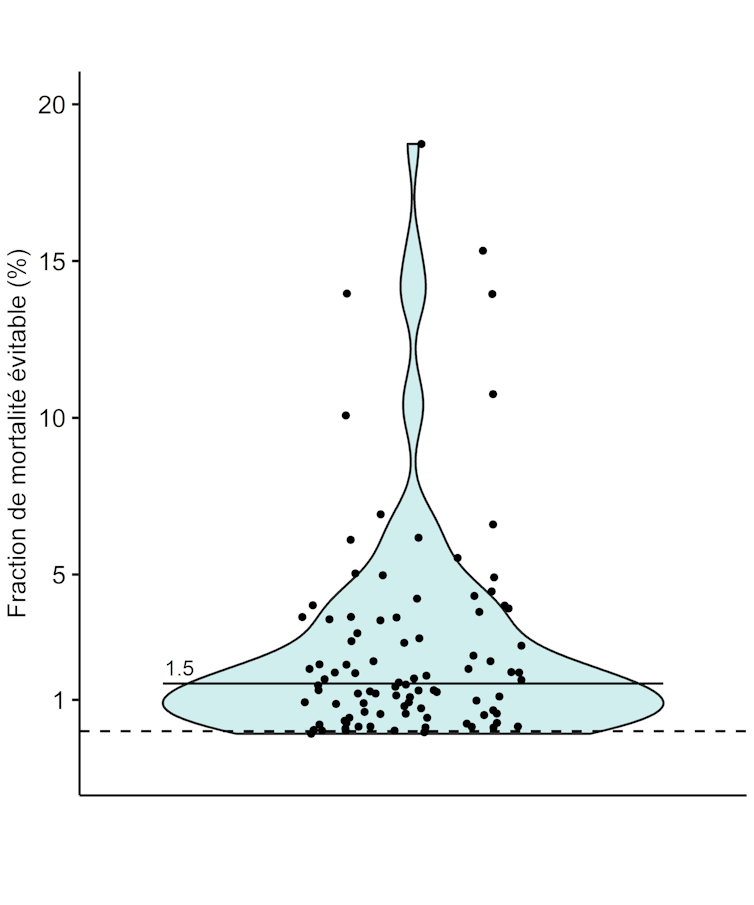

C’est pour documenter l’ampleur de ces bénéfices que nous avons effectué une revue systématique de la littérature scientifique récente, et synthétisé 58 études ayant modélisé l’impact sur la santé humaine de 125 scénarios atteignant la neutralité carbone en 2050.

Les résultats de nos travaux, parus dans la revue The Lancet Planetary Health, sont sans appel : en plus d’être indispensables pour limiter les changements climatiques, les mesures prises dans ces scénarios ont le potentiel d’offrir des gains importants et immédiats pour la santé des populations.

Un enjeu non seulement climatique, mais également de santé publique

Alors que 3,6 milliards de personnes vivent déjà dans des zones très sensibles au changement climatique, celui-ci pourrait causer environ 250 000 décès supplémentaires par an d’ici 2030 et engendrer entre 2 et 4 milliards de dollars de dommages sanitaires directs chaque année, selon les projections de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il y a dix ans, le 12 décembre 2015, 196 gouvernements ont adopté l’accord de Paris, qui visait à réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) afin de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

Malheureusement, les engagements nationaux actuels restent insuffisants pour atteindre ces objectifs. Ils placent actuellement nos sociétés sur une trajectoire de réchauffement de + 2 à + 3 °C d’ici la fin du siècle.

Or, les conséquences du changement climatique ont des effets sur la santé humaine. Ces derniers peuvent être directs, lorsqu’ils résultent de modifications des schémas climatiques, ou indirects, quand ils découlent de perturbations des écosystèmes, des systèmes alimentaires, des infrastructures ou des conditions sociales.

Les canicules relèvent par exemple de la première catégorie : à l’échelle européenne, on estime que sur les 2 300 décès dus à la chaleur survenus lors de la canicule de juin 2025, 1 500 sont directement attribuables au changement climatique.

En ce qui concerne les conséquences indirectes, on peut citer l’expansion des insectes vecteurs de certaines maladies, comme le moustique tigre (Aedes albopictus). Cet insecte propage notamment le virus chikungunya, à l’origine d’un nombre de cas autochtones sans précédent dans l’Hexagone en 2025.

Pourtant, si ces risques pour la santé sont de mieux en mieux décrits, leur connaissance ne suffit à l’évidence pas à impulser des mesures d’atténuation suffisantes.

Étant donné que la menace climatique, pourtant étayée scientifiquement, ne semble pas constituer un levier suffisant pour entraîner l’action, nous proposons d’adopter une autre approche, plus positive : expliquer les impacts, très souvent bénéfiques, que les politiques de réduction des gaz à effet de serre peuvent avoir sur la santé publique.

Les résultats de notre revue de la littérature scientifique sur ce sujet sont éloquents.

Des bénéfices sanitaires d’ampleur

Parmi 96 scénarios visant à atteindre la neutralité carbone comparés dans notre revue de littérature, 94 ont prédit que les politiques préconisées pour améliorer le climat auront aussi des impacts sanitaires favorables. Et ce, avant même que les effets des mesures d’atténuation prises ne modifient l’évolution du climat (laquelle devrait avoir elle aussi, à terme, des effets bénéfiques sur la santé).

Les études disponibles se concentrent principalement sur l’amélioration de trois déterminants de santé : l’alimentation, la qualité de l’air et l’activité physique.

La moitié des scénarios anticipent une réduction de la mortalité de plus de 1,5 %, soit environ 10 000 décès par an en France. Pour donner un ordre d’idée, ce chiffre représente le nombre de décès annuels par suicide ou à cause du cancer du foie. Les accidents dus aux transports représentent quant à eux environ 2 500 décès par an. De plus, cette valeur de 1,5 % de réduction de la mortalité prématurée est très vraisemblablement à interpréter comme une sous-estimation des bénéfices sanitaires de politiques de neutralité carbone, car une grande partie des scénarios ne se sont intéressés qu’à la qualité de l’air, en négligeant l’alimentation et l’activité physique.

Ces résultats sont cohérents avec ceux d’autres études établissant que l’adoption de régimes alimentaires plus sains, l’arrêt de la combustion d’énergie fossile et la pratique régulière d’une activité physique pourraient éviter respectivement 10, 5 et 4 millions de décès annuel dans le monde.

Ces co-bénéfices mèneraient à des améliorations de l’ordre de celles attendues à la suite de la mise en place de politiques de santé publique ambitieuses. Et ce, alors qu’ils ne font que découler de la mise en place de mesures visant à améliorer le climat, rappelons-le…

Trois caractéristiques intéressantes

Les co-bénéfices sanitaires auraient également trois caractéristiques particulièrement intéressantes :

1. Ils s’accompagnent de co-bénéfices économiques : onze des treize études ayant comparé les coûts de mise en œuvre des politiques climatiques avec leurs bénéfices sanitaires concluent que les gains économiques issus de la réduction de la mortalité dépassent les investissements initiaux. La diminution des maladies cardiovasculaires et respiratoires réduirait les pressions sur les systèmes de santé, entraînerait des gains de productivité et une baisse des arrêts maladie. Par ailleurs, d’autres bénéfices économiques apparaissent également, tels que la création d’emplois, l’amélioration de la résilience énergétique et l’augmentation des rendements agricoles.

2. Ils permettent une amélioration à court terme de la santé publique : comme mentionné précédemment, ces co-bénéfices permettent d’améliorer rapidement la santé humaine, car ils sont consécutifs à la mise en place des stratégies d’atténuation destinées à atteindre la neutralité carbone. Diminuer la pollution de l’air et promouvoir les modes de transport actifs ainsi qu’une alimentation de meilleure qualité se traduit par une amélioration immédiate des capacités cardiovasculaires, respiratoires et de la santé mentale, tout en diminuant l’incidence de certains cancers à plus long terme.

Nul besoin d’attendre d’avoir atteint la neutralité carbone, laquelle pourrait n’être atteinte qu’à moyen terme, voire à long terme (2030 à 2035 dans le meilleur des cas pour l’agriculture, 2050 pour l’industrie), étant donné la durée pendant laquelle persistent les gaz à effet de serre dans l’atmosphère (en particulier le CO2).

3. Ils ne nécessitent pas d’action coordonnée à l’échelle mondiale : les co-bénéfices sanitaires des politiques d’atténuation se manifestent indépendamment des efforts d’autres pays. Autrement dit, un pays qui adopte des mesures de réduction des émissions profite directement d’une amélioration de la santé de sa population, même si d’autres nations tardent à agir. Ce n’est pas le cas des bénéfices climatiques, puisque leur obtention nécessite que tous les pays participent. Cet aspect est crucial pour l’adhésion politique et citoyenne aux politiques climatiques.

Un appel à l’action pour une politique climatique et sanitaire conjointe

Prendre du retard dans la transition vers la neutralité carbone, ce n’est donc pas seulement payer un coût environnemental plus élevé : c’est aussi manquer l’opportunité d’améliorer la santé humaine.

Les politiques d’atténuation devraient être considérées non seulement comme une nécessité climatique, mais aussi comme un levier efficace de transformation de la santé publique. Plutôt que de voir la transition écologique comme un coût, les décideurs politiques et les acteurs économiques doivent la considérer comme un investissement dans la santé et le bien-être présent et futur des populations.

Cette perspective pourrait accélérer l’adoption de mesures ambitieuses et renforcer l’acceptabilité sociale et la mise en place de politiques climatiques cohérentes avec l’accord de Paris.

Kévin Jean est membre du conseil d'administration de l'association Science Citoyennes.

Laura Temime et Léo Moutet ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

09.12.2025 à 15:17

‘We need to rethink how we approach biodiversity’: an interview with IPCC ecologist and ‘refugee scientist’ Camille Parmesan

Camille Parmesan, Director, Theoretical and Experimental Ecology Station (SETE), Centre national de la recherche scientifique (CNRS); University of Plymouth; The University of Texas at Austin

Texte intégral (6220 mots)

She is an ecologist recognized worldwide for being the first to unequivocally demonstrate the impact of climate change on a wild species: the Edith’s checkerspot butterfly. In recent years, however, Camille Parmesan has been interviewed not only for her expertise on the future of biodiversity in a warming world or for her share in the Nobel Prize awarded to the IPCC, but for her status as a refugee scientist.

Twice in her life, she has chosen to move to another country in order to continue working under political conditions that support research on climate change. She left Trump’s America in 2016, and later post-Brexit Britain. She now lives in Moulis in the Ariège region of southwestern France, where she heads the CNRS’s Theoretical and Experimental Ecology Station.

Speaking with her offers deeper insight into how to protect biodiversity – whose responses to climate change continue to surprise scientists – what to do about species that are increasingly hybridizing, and how to pursue research on a planet that is becoming ever more climate-skeptical.

The Conversation: Your early work on the habitats of the Edith’s checkerspot butterfly quickly brought you international recognition. In practical terms, how did you demonstrate that a butterfly can be affected by climate change? What tools did you use?

Camille Parmesan: A pickup truck, a tent, and a butterfly net, good strong reading glasses to search for very tiny eggs and caterpillar damage to leaves, a notebook and a pencil to write notes in! In the field, you don’t need more than that. But before doing my fieldwork, I had spent a year going around museums all across the USA, a couple in Canada, and even in London and Paris collecting all the records for Edith’s checkerspot. I was looking for really precise location information like ‘it was at this spot, one mile down Parsons Road, on June the 19th, 1952’, because this species lives in tiny populations and is sedentary. That process alone took about a year, since at the time there were no digitized records and I had to look at pinned specimens and write their collecting information down by hand.

Once in the field, my work consisted of visiting each of these sites during the butterfly’s flight season. Since the season lasts only about a month, you have to estimate when they will be flying in each location in order to run a proper census. For this, you start by looking for adults. If you do not see adults, you do not stop there. You look for eggs, evidence of web, like bits of silks, damage from the overwintering larvae starting to feed…

You also look at the habitat: does it have a good quantity of healthy host plants? A good quantity of healthy nectar plants for adult food? If the habitat was not good, that location did not go into my study. Because I wanted to isolate the impact of climate change, from other factors like habitat degradation, pollution… At the larger sites, I often searched more than 900 plants before I felt like I had censused enough.

Today, when you go back to the fields you started monitoring decades ago, do you see things you were not able to see at the beginning of your work?

C. P.: I know to look for things I didn’t really look for when I started 40 years ago, or that my husband Michael [the biologist Michael Singer] didn’t look for when he started 50 years ago. For instance, we discovered that the height at which the eggs are laid is a bit higher now, and that turns out to be a really significant adaptation to climate change.

The eggs are being laid higher because the ground is getting far too hot. Last summer, we measured temperatures of 78°C (172.4°F) on the ground. So if a caterpillar falls, it dies. You can also see butterflies landing and immediately flying up, as it is way too hot for their feet and they’ll then fly onto vegetation or land on you.

In my early days, it wouldn’t have occurred to me that the height of where the eggs are laid could be important. That is why it is so important for biologists to simply watch their study organism, their habitat, to really pay attention. I see a lot of young biologists today who want to run in, grab a bunch of whatever their organism is, take it back to the lab, grind it up and do genetics or look at it in the lab. That’s fine, but if you don’t spend time watching your organism and its habitat, you can’t relate all your lab results back to what is actually happening in the wild.

Thanks to your work and that of your colleagues, we now know that living organisms are greatly affected by climate change and that many species must shift their range in order to survive. But we also know that it can be difficult to predict where they will be able to persist in the future. So what can be done to protect them? Where should we be protecting lands for them?

C. P.: That is the big question plaguing conservation biologists. If you go to the conservation biology meetings, a lot of people are getting depression because they don’t know what to do. We actually need to change the way we think of conservation, away from strict protection toward something more like a good insurance portfolio. We don’t know the future, therefore we need to develop a very flexible plan, one that we can adjust as we observe what’s happening on the ground. In other words, don’t lock yourself into one plan, Start instead with an array of approaches, because you don’t know which one will work.

We just published a paper on adapting, for land conservation, some decision-making approaches that have been around since the 1960s in fields known to be unpredictable, like economics, for instance, or urban water policy, where you don’t know in advance if it is going to be a wet year or a dry year. So urban planners came up with these approaches for dealing with uncertainty.

With modern computers, you can simulate 1000 futures and ask: if we take this action, what is happening? And you see it is good in these futures, but bad in those, and not too bad in others. What you’re looking for is a set of actions that is what they call robust – that performs well across the largest number of futures. For conservation, we did so by starting with standard bioclimatic models. We had about 700 futures for 22 species. It turns out that if we just protect where these species occur today, most organisms don’t survive. Only 1 or 2% of the futures actually contain those species in the same place. But what if you protect where it is now, but also where it’s expected to be 30% of the time, 50% of the time, 70% and so on? You have these different thresholds. And from these different future possibilities, we can determine, for instance, that if we protect this location and that one, we can cover 50% of areas where the models predict the organism persists in the future. By doing that, you can see that some actions are actually pretty robust, and they include combinations of traditional conservation, plus protecting new areas outside of where the species are now. Protecting where it is now is usually a good thing, but it is often not enough.

Another thing to bear in mind is that bigger is better. We do still need to protect lands for sure, and the bigger the better, especially in high biodiversity areas. You still want to protect those places, because species will be moving out, but also moving in. The area might end up with a completely different set of species than it has today, yet still remain a biodiversity hotspot, perhaps because it has a lot of mountains and valleys, and a diversity of microclimates.

On a global scale, we need to have 30 to 50 percent of land and ocean as relatively natural habitat, without necessarily requiring strict protection.

Between these areas we also need corridors to allow organisms to move without being killed immediately. If you have a bunch of crop land, wheat fields for example, anything trying to move through them is likely to die. So you need to develop seminatural habitats winding through these areas. If you have a river going through, a really good way to do this is just have a big buffer zone on either side of the river so that organisms can move though. It doesn’t have to be a perfect habitat for any particular organism, it just has to not kill them. Another point to highlight is that the public often doesn’t realize their own backyards can serve as corridors. If you have a reasonably sized garden, leave part of it unmown, with weeds. The nettles and the bramble are actually important corridors for a lot of animals. This can be done also on the side of roads.

Some incentives could encourage this. For example, giving people tax breaks for leaving certain private areas undeveloped. There are just all kinds of ways of thinking about it once you shift your mindset. But for scientists, the important shift is to not put all your eggs in one basket. You cannot just protect where it is now, or just pick one spot where you think an organism is going because your favorite model says so, or the guy down the corridor from you uses this model. At the same time, you cannot save everywhere a species might be in the future, it would be too expensive and impractical. Instead, you need to develop a portfolio of sites that is as robust as possible, given financial constraints and available partnerships, to make sure we won’t completely lose this organism. Then, when we stabilize the climate and eventually bring it back down, it’s got the habitat to recolonize and become happy and healthy and whole again.

Another issue that is very much on the minds of those involved in biodiversity protection today is hybridization. How do you view this phenomenon, which is becoming increasingly common?

C. P.: Species are moving around in ways they haven’t done in many thousands of years. As they are moving around, they keep bumping into each other. For example, polar bears are forced out of their habitat because the sea ice is melting. It forces them to be in contact with brown bears, grizzly bears, and so they mate. Once in a while, it’s a fertile mating, and you get a hybrid.

Historically, conservation biologists did not want hybridization, they wanted to protect the differences between species, the distinct behavior, look, diet, genetics… They wanted to preserve that diversity. Also, hybrids usually don’t do as well as the original two species, you get this depression of their fitness. So people tried to keep species separate, and were sometimes motivated to kill the hybrids to do so.

But climate change is challenging all of that. The species are running into each other all the time, so it is a losing battle. Also, we need to rethink how we approach biodiversity. Historically, conserving biodiversity meant protecting every species, and variety. But I believe we need to think more broadly: the goal should be to conserve a wide variety of genes.

Because when a population has strong genetic variation, it can evolve and adapt to an incredibly rapidly changing environment. If we fight hybridization, we may actually reduce the ability of species to evolve with climate change. To maintain high diversity after climate change – if that day ever comes – we need to retain as many genes as possible, in whatever form they exist. That may mean losing what we perceive as being a unique species, but if those genes are still there, it can revolve fairly rapidly, and that’s what we’ve seen with polar bears and grizzly bears.