10.02.2026 à 00:02

Épées, enfants et mémoire : ce que révèle un cimetière médiéval du Kent

Duncan Sayer, Professor in Archaeology, University of Lancashire

Texte intégral (1893 mots)

Loin d’être de simples symboles guerriers, les épées, lances et boucliers mis au jour témoignent d’une société où les armes exprimaient autant la perte et le deuil que la force et le statut.

Lors d’une récente fouille archéologique à laquelle j’ai pris part, quatre épées anglo-saxonnes anciennes ont été mises au jour. Chacune éclaire la manière dont les armes étaient perçues à l’époque. Plus surprenant encore, un enfant a été retrouvé enterré avec une lance et un bouclier. Faut-il y voir la trace d’un combattant trop jeune pour l’être ? Ou ces objets revêtaient-ils une portée symbolique dépassant largement le seul cadre de la guerre ?

Les armes sont porteuses de valeurs. Les chevaliers Jedi de la franchise Star Wars incarneraient-ils la même noblesse s’ils maniaient des couteaux plutôt que des sabres laser ? Aujourd’hui, les armées modernes font la guerre à distance, à coups de missiles et de drones, ou s’appuient sur des dispositifs mécaniques mêlant armes à feu et blindage. Pourtant, dans de nombreux pays, l’épée demeure un attribut cérémoniel des officiers – au point que la porter de travers peut encore suffire à démasquer un imposteur.

La fouille, que j’ai menée avec l’archéologue Andrew Richardson, portait sur un cimetière du haut Moyen Âge, et les épées ont été découvertes dans des sépultures. Notre équipe, composée de chercheurs de l’Université du Lancashire et d’Isle Heritage, a fouillé au total une quarantaine de tombes. Cette découverte est visible dans l’émission de BBC2 Digging for Britain.

L’une des épées mises au jour se distingue par un pommeau en argent décoré (la partie arrière de la poignée) et par un anneau fixé à la poignée. Il s’agit d’un objet du VIe siècle prestigieux et d’une grande beauté, conservé dans un fourreau doublé de fourrure de castor. L’autre épée présente une petite garde en argent et une large embouchure de fourreau dorée et côtelée – deux éléments de styles artistiques différents, issus de périodes distinctes, réunis sur une même arme.

Ce mélange se retrouve également dans le trésor de Staffordshire, découvert en 2009, qui comprenait 78 pommeaux et 100 collerettes de poignée, datés sur une large période allant du Ve au VIIe siècle de notre ère. Au Moyen Âge, les épées – ou certaines de leurs parties – étaient conservées, transmises et entretenues par leurs propriétaires. Les armes anciennes étaient souvent plus estimées que les neuves.

Le poème en vieil-anglais Beowulf, probablement composé entre le VIIIe et le début du XIe siècle, offre un vocabulaire particulièrement riche pour parler des épées : il y est question de l’« épée ancienne » (ealdsweord), de l’« épée d’autrefois » (gomelswyrd), ou encore d’objets transmis en héritage (yrfelafe). Le texte évoque aussi des « armes durcies par les blessures » (waepen wundum heard), façonnées autant par l’usage que par le temps.

Deux énigmes consacrées à l’épée figurent également dans le Livre d’Exeter, un vaste recueil de poésie mis par écrit au Xe siècle, mais qui renvoie sans doute à des représentations plus anciennes. Dans l’énigme 80, l’arme se définit elle-même comme « a warrior’s shoulder-companion », « la compagne d’épaule du guerrier ». Une formule qui fait écho de manière frappante à nos découvertes du VIe siècle : dans chaque sépulture, la poignée de l’épée était placée contre l’épaule, tandis que le bras du défunt semblait enlacer l’arme.

Un geste comparable a déjà été observé dans des sépultures de Dover Buckland, également dans le Kent. Deux autres cas ont été recensés à Blacknall Field, dans le Wiltshire, et un à West Garth Gardens, dans le Suffolk. Notons qu’il est rare de voir quatre individus enterrés de cette manière au sein d’un même cimetière – d’autant plus qu’ils ont été découverts à très faible distance les uns des autres.

La zone du cimetière que nous avons fouillée comprend plusieurs tombes avec armes, disposées autour d’une sépulture profonde entourée d’un fossé circulaire. Un petit tertre de terre devait à l’origine recouvrir cette tombe, la rendant visible et la distinguant clairement dans le paysage funéraire.

La sépulture la plus ancienne – celle qui a servi de repère pour l’implantation des autres tombes avec armes – contenait un homme dépourvu de tout objet métallique ou armement. Les tombes armées sont surtout attestées dans les générations qui entourent le milieu du VIe siècle : il est donc probable que cet individu ait été enterré avant que ne s’impose l’usage de déposer des armes avec les morts. Peut-être parce que, durant la période troublée de la fin du Ve siècle et des toutes premières années du VIe, les armes étaient jugées trop précieuses pour être soustraites à la défense des vivants.

La découverte d’une tombe d’enfant âgé de 10 à 12 ans, accompagné d’une lance et d’un bouclier, vient renforcer cette interprétation. La courbure de sa colonne vertébrale rend peu probable qu’il ait pu manier ces armes de manière fonctionnelle.

Une seconde sépulture, celle d’un enfant encore plus jeune, contenait une large boucle de ceinture en argent. L’objet était manifestement trop grand pour un garçon de deux à trois ans. Ce type de dépôt est habituellement associé à des hommes adultes : les grandes boucles de ceinture constituaient un symbole de fonction dans les contextes de la fin de l’Antiquité romaine et du haut Moyen Âge, comme en témoignent, par exemple, les spectaculaires exemplaires en or de Sutton Hoo.

La découverte d’une tombe d’enfant âgé de 10 à 12 ans, comprenant une lance et un bouclier, vient compléter ce tableau. La courbure de sa colonne vertébrale rendait peu probable un usage aisé de ces armes.

Une deuxième tombe, celle d’un enfant encore plus jeune, a livré une large boucle de ceinture en argent. L’objet, de toute évidence, était bien trop grand pour un garçon âgé de deux à trois ans. De tels dépôts funéraires sont habituellement réservés à des hommes adultes : dans l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge, les grandes boucles de ceinture faisaient office de marqueurs de rang ou de fonction, comme l’illustrent les spectaculaires exemplaires en or découverts à Sutton Hoo.

Alors pourquoi ces objets ont-ils été déposés dans les tombes ? De récents résultats d’analyses ADN soulignent l’importance de la filiation masculine, en particulier celle transmise par le chromosome Y. À West Heslerton, dans l’est du Yorkshire, des analyses génétiques montrent l’existence de liens biologiques entre des hommes enterrés à proximité les uns des autres. Beaucoup d’entre eux étaient accompagnés d’armes, dont l’un inhumé avec une épée et deux lances. Plusieurs autres sépultures masculines ont été disposées autour de cet ancêtre fortement armé.

Nous n’affirmons pas pour autant que les armes anciennes étaient uniquement cérémonielles. Les entailles visibles sur les boucliers et l’usure des lames témoignent d’un usage réel, lié à l’entraînement comme au combat. Les blessures et les morts précoces observées sur les squelettes attestent de l’usage bien réel des armes dans la société du haut Moyen Âge. De son côté, la poésie anglaise ancienne parle autant de deuil que d’héroïsme.

Comme le montre Beowulf, le sentiment de perte était étroitement lié à la mise en scène des morts masculins et de leurs armes, mais aussi aux inquiétudes face à l’avenir :

The Geat people built a pyre for Beowulf, Beowulf’s funeral

(Le peuple des Goths érigea un bûcher pour Beowulf, pour les funérailles de Beowulf)

stacked and decked it until it stood four-square,

(l’empilant et l’ornant jusqu’à ce qu’il se dresse, solide et parfaitement carré,)

hung with helmets, heavy war-shields

(garni de casques, de lourds boucliers de guerre)

and shining armour, just as he had ordered.

(et d’armures étincelantes, comme il l’avait ordonné.)

Then his warriors laid him in the middle of it,

(Puis ses guerriers le déposèrent en son centre,)

mourning a lord far-famed and beloved.

(pleurant un seigneur illustre et aimé.)

Les armes déposées dans nos tombes relevaient autant de l’expression de la perte et du deuil que d’une affirmation matérielle de la force, de la masculinité et de la lignée masculine. Même des guerriers aguerris, endurcis par les combats et par l’âge, pleuraient leurs morts et les enterraient avec des armes – des épées notamment – porteuses d’histoires.

La lance, le bouclier et les boucles de ceinture découverts dans de petites tombes parlaient des hommes que ces enfants auraient pu devenir.

Duncan Sayer tient à remercier le Dr Andrew Richardson, codirecteur du projet de fouilles de l’est du Kent.

09.02.2026 à 23:08

En Mésopotamie, le rôle très important des personnes trans

Chaya Kasif, PhD Candidate; Assyriologist, Macquarie University

Texte intégral (2998 mots)

Loin d’être marginalisées, certaines personnes de genre atypique jouaient un rôle central dans le culte, la politique et l’armée en Mésopotamie, montrant une forme ancienne de reconnaissance sociale.

Aujourd’hui, les personnes trans font face à une politisation de leur vie et à la diabolisation par des politiciens, certains médias et une partie de la société. Mais dans quelques-unes des premières civilisations de l’histoire, ces personnes étaient reconnues et comprises de manière totalement différente.

Dès 4 500 ans avant notre ère, en Mésopotamie dans le Proche-Orient ancien par exemple, des rôles sociaux importants, avec des titres professionnels majeurs, étaient dévolus aux personnes de genre atypique. Notamment les serviteurs cultuels de la grande divinité Ištar, appelés assinnu, et les hauts courtisans royaux appelés ša rēši. Des preuves antiques montrent que ces personnes occupaient des positions de pouvoir en raison de leur ambiguïté de genre, et non malgré elle.

La Mésopotamie

La Mésopotamie est une région qui correspond aujourd’hui principalement à l’Irak et à des régions de la Syrie, de la Turquie et de l’Iran. Faisant partie du Croissant fertile, le mot « Mésopotamie » vient du grec et signifie littéralement « terre entre deux fleuves », l’Euphrate et le Tigre.

Pendant des milliers d’années, plusieurs grands groupes culturels y ont vécu. Parmi eux, les Sumériens, puis plus tard les groupes sémitiques appelés Akkadiens, Assyriens et Babyloniens.

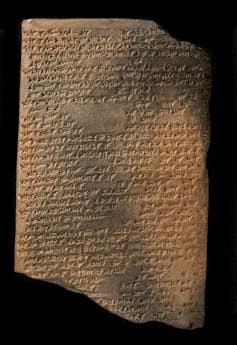

Les Sumériens ont inventé l’écriture en traçant des coins sur des tablettes d’argile. L’écriture, appelée cunéiforme, a été créée pour transcrire la langue sumérienne, mais les civilisations suivantes l’ont utilisée pour écrire leurs propres dialectes de l’akkadien, la plus ancienne langue sémitique.

Qui étaient les assinnu ?

Les assinnu étaient les serviteurs religieux de la grande déesse mésopotamienne de l’amour et de la guerre, Ištar.

Reine des cieux, Ištar a précédé Aphrodite et Vénus.

Connue des Sumériens sous le nom d’Inanna, cette déesse guerrière détenait le pouvoir politique ultime et conférait leur légitimité aux rois. Elle veillait également sur l’amour, la sexualité et la fertilité. Dans le mythe de son voyage aux Enfers, sa mort entraîne la fin de toute reproduction sur Terre. Pour les Mésopotamiens, Ištar était l’une des plus grandes divinités du panthéon. L’entretien de son culte officiel garantissait la survie de l’humanité.

Ses serviteurs, les assinnu, avaient la responsabilité de la satisfaire et de s’occuper d’elle par le biais de rituels religieux et de l’entretien de son temple. Le titre même d’assinnu est un mot akkadien lié à des termes signifiant « féminin », « homme-femme » ainsi que « héros » et « prêtresse ».

Leur fluidité de genre leur venait directement d’Ištar. Dans un hymne sumérien, la déesse est décrite comme ayant le pouvoir de :

transformer un homme en femme et une femme en homme,

changer l’un en l’autre,

habiller les femmes avec des vêtements d’hommes,

habiller les hommes avec des vêtements de femmes,

mettre des fuseaux dans les mains des hommes,

et donner des armes aux femmes.

Les assinnu ont d’abord été considérés par une partie des historiens comme un type de travailleur·se religieux·se sexuel·le. Une conception qui repose sur des hypothèses anciennes concernant les groupes transgenres et qui n’est pas fortement étayé par les preuves.

Le titre est aussi souvent traduit par « eunuque », bien qu’il n’existe aucune preuve claire qu’il se soit agi d’hommes castrés. Si le titre est principalement masculin, il existe des preuves d’assinnu féminines. En réalité, divers textes montrent une résistance à la binarité de genre.

Leur importance religieuse leur attribuait des pouvoirs magiques et de guérison. Une incantation dit :

Que ton assinnu se tienne à mes côtés et retire ma maladie. Qu’il fasse sortir par la fenêtre la maladie qui m’a saisi.

Un présage néo-assyrien indique également que des relations sexuelles avec un assinnu pouvaient procurer des avantages personnels :

Si un homme s’approche d’un « assinnu » pour avoir des relations sexuelles, les interdits à son égard seront assouplis.

En tant que dévots d’Ištar, ils exerçaient également une forte influence politique. Un almanach néo-babylonien indique :

le [roi] doit toucher la tête d’un « assinnu », il vaincra son ennemi

et son pays obéira à ses ordres.

Ayant vu leur genre transformé par Ištar elle-même, les assinnu pouvaient marcher entre le divin et le mortel tout en veillant au bien-être des dieux et de l’humanité.

Qui étaient les « ša rēši » ?

Généralement décrits comme des eunuques, les ša rēši étaient des serviteurs du roi. Les « eunuques » de cour ont été recensés dans de nombreuses cultures au fil de l’histoire. Cependant, le terme n’existait pas en Mésopotamie, et les ša rēši avaient leur propre titre distinct.

Le terme akkadien ša rēši signifie littéralement « un de la tête » et désigne les courtisans les plus proches du roi. Leurs fonctions au palais étaient variées, et ils pouvaient occuper plusieurs postes de haut rang simultanément.

Les preuves de leur ambiguïté de genre sont à la fois textuelles et visuelles. Plusieurs textes les décrivent comme infertiles, comme une incantation qui dit :

Comme un « ša rēši » qui n’engendre pas, que ton sperme se dessèche !

Les ša rēši sont toujours représentés imberbes, en contraste avec un autre type de courtisan appelé ša ziqnī (« celui qui a une barbe »), qui avait des descendants. Dans les cultures mésopotamiennes, la barbe symbolisait la virilité ; un homme imberbe allait donc directement à l’encontre de la norme. Pourtant, des bas-reliefs montrent que les ša rēši portaient les mêmes vêtements que les autres hommes royaux, leur permettant ainsi d’afficher leur autorité aux côtés des autres élites masculines.

L’une de leurs fonctions principales était de superviser les quartiers des femmes dans le palais – un lieu à accès très restreint – où le seul homme autorisé à entrer était le roi lui-même.

Étant si étroitement liés au roi, ils pouvaient non seulement occuper des fonctions martiales comme gardes et conducteurs de char, mais aussi commander leurs propres armées. Après leurs victoires, les ša rēši se voyaient attribuer des biens et la gouvernance de territoires nouvellement conquis, comme en témoigne l’inscription royale en pierre que l’un d’eux s’est fait ériger.

Grâce à leur fluidité de genre, les ša rēši pouvaient transcender non seulement les limites de l’espace genré, mais aussi celles séparant le souverain de ses sujets.

La fluidité de genre comme outil de pouvoir

Alors que les premiers historiens considéraient ces figures comme des « eunuques » ou des « travailleur·ses religieux·ses sexuel·les », les preuves montrent que c’est parce qu’ils vivaient en dehors de la binarité de genre que ces groupes pouvaient occuper des rôles puissants dans la société mésopotamienne.

Reconnaître aujourd’hui l’importance des personnes trans et de genre divers dans nos communautés, est, en quelque sorte, une continuité du respect accordé à ces figures anciennes.

Chaya Kasif ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview