ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

11.10.2025 à 08:31

Donald Trump et Pete Hegseth appellent 800 généraux à combattre « l’ennemi intérieur »

Olivier Sueur, Enseigne la compétition stratégique mondiale et les enjeux transatlantiques, Sciences Po

Texte intégral (1612 mots)

Jamais l’ensemble des généraux américains n’avaient été convoqués pour écouter le président du pays et leur ministre de tutelle comme ce fut le cas ce 30 septembre à Quantico (Virginie). Cette réunion historique a vu Donald Trump et Pete Hegseth tenir à des hauts gradés silencieux un discours aux intonations martiales et virilistes dont l’objectif réel était de les préparer à diriger des opérations militaires… à l’intérieur même des États-Unis, dans les villes dirigées par des démocrates.

Le 30 septembre 2025, le secrétaire américain à la guerre Pete Hegseth a prononcé devant 800 officiers généraux américains réunis à Quantico, en Virginie, un discours mémorable, qui a été suivi d’une intervention du président – et commandant en chef des armées, Donald Trump.

Cette réunion avait fait en amont l’objet des spéculations les plus folles, et son déroulement nourrit désormais moqueries et parodies sur les réseaux sociaux. Convoquée début septembre, soit avec un préavis très court, une réunion de chefs militaires américains de cette ampleur n’a pas de précédent connu. Elle mérite une véritable analyse pour en comprendre l’exacte signification, de même que son importance structurante pour les trois prochaines années.

Une réunion annoncée au dernier moment, mais préparée depuis longtemps

Commençons par resituer le contexte de cette réunion.

Premièrement, l’administration Trump a procédé à une première épuration parmi les plus hauts gradés de l’armée : le chef d’état-major des armées le général C. Q. Brown, la cheffe d’état-major de la Marine Lisa Franchetti, le directeur du renseignement militaire Jeffrey Kruse, l’amirale commandant les garde-côtes Linda Fagan… une dizaine de départs de responsables de premier plan a été enregistrée depuis février.

Deuxièmement, le secrétaire à la guerre a pris, le 5 mai 2025, une directive ordonnant la réduction du nombre d’officiers généraux cinq étoiles de 20 %, soit un passage de 37 à 30 du nombre d’officiers généraux de la garde nationale d’au moins 20 %, et du nombre d’officiers généraux des forces armées de 10 % (de 838 à environ 700).

Troisièmement, le département de la défense a été rebaptisé « département de la guerre », le 5 septembre 2025, sur décision du président Trump.

Quatrièmement, deux documents structurants pour l’organisation de ce ministère sont en cours d’achèvement cet automne, à savoir la stratégie nationale de défense (National Defense Strategy) et la révision de la configuration mondiale des forces (Global Force Posture Review). Ces documents doivent aboutir à une réduction significative du volume des forces stationnées à l’étranger et se traduire par une bascule de leur déploiement de l’Europe vers l’Indo-Pacifique.

L’annonce d’un « changement de culture »

Au vu de l’ensemble de ces éléments, une forme de nervosité, voire d’appréhension, de la part des participants n’apparaissait pas illégitime. Et ils n’ont pas été déçus : Pete Hegseth a fait de son intervention le « jour de libération des guerriers de l’Amérique », paraphrasant le « jour de la libération » proclamé par Donald Trump, le 2 avril 2025, lors de ses annonces en matière de droits de douanes.

Son objectif révélé dès la première minute de son intervention est d’« avoir les bonnes personnes et la bonne culture au département de la guerre », car c’est le personnel qui fait la politique d’une organisation (« Personnel is policy »). Il dénonce ensuite longuement la « dérive woke » au sein des forces armées américaines – promotions sur la base d’appartenance raciale ou de quotas de genre, politiquement correct, mois de l’identité, programmes Diversity, Equity, and Inclusion (DEI), femmes dans les unités combattantes, transsexuels, gros, barbus, cheveux longs… Bref, tout y passe, et Hegseth promet d’y porter le fer avec énergie.

Tout cela n’est en aucun cas une surprise puisqu’il s’agit ni plus ni moins que de la politique engagée au niveau national par le président Trump – et annoncée lors de sa campagne.

En revanche, ce qui est passionnant dans ce discours, c’est son caractère programmatique. D’abord, le secrétaire à la guerre annonce que ses services se dotent des moyens de mettre en œuvre cette rééducation culturelle des militaires américains à l’égard de l’« idéologie woke » grâce à l’envoi aux participants de dix directives formalisant les orientations énoncées ci-dessus et portant, notamment, sur le rétablissement de standards physiques masculins uniformes en matière de préparation militaire : c’est sur ce modèle qu’eux, officiers généraux, seront évalués.

Ensuite, il annonce à son auditoire que ce changement de culture implique un changement de génération parmi eux, et donc de nouveaux départs, allant jusqu’à inviter ceux qui se sentent en désaccord avec ses propos à démissionner. Dans un contexte de réduction du nombre de postes offerts à la promotion, voilà qui invite à l’introspection.

Ce discours organise le réalignement culturel des forces armées américaines sur les orientations du gouvernement, à l’image de ce qu’indiquait le règlement des armées françaises de 1933 : « Il importe que les ordres soient exécutés littéralement, sans hésitation, ni murmure. »

Objectif désigné : les villes démocrates

Pourquoi ce réalignement ? C’est l’intervention subséquente de Donald Trump qui y répond : bien que particulièrement décousue, elle est l’occasion d’annoncer fort à propos une augmentation des salaires des militaires de 3,8 %, mais surtout de désigner aux officiers généraux leur adversaire, à savoir l’« invasion intérieure » (« Invasion from within »).

De manière spécieuse, le président liste même les cibles qu’il qualifie de « zones de guerre ». Il s’agit des villes tenues par « la gauche radicale démocrate » et nommément désignées : San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles, Portland et Seattle. Il prend appui sur les précédents historiques d’utilisation des forces armées pour le maintien de l’ordre intérieur par les présidents George Washington, Abraham Lincoln, Grover Cleveland ou George W. Bush. Il rappelle enfin aux officiers généraux présents, comme l’avait d’ailleurs fait Pete Hegseth à deux reprises, leur serment de prise de fonctions qui prévoit la lutte contre l’ennemi intérieur :

« Je jure [ou affirme] solennellement que je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis, étrangers et intérieurs. »

Une insistance à replacer dans le cadre culturel américain, où une importance majeure est accordée aux serments depuis la guerre d’Indépendance et la guerre de Sécession.

Comme on le comprend aisément, la plupart des commentaires ratent l’essentiel. L’administration Trump prépare les forces armées américaines, d’une part, à une intervention massive dans les grandes villes administrées par les démocrates au prétexte de lutter contre les ennemis intérieurs et, d’autre part, à disposer d’une institution militaire à la fois obéissante et partageant les valeurs du gouvernement, en vue des prochaines échéances politiques du pays, notamment électorales… toutes choses qui avaient manqué lors du coup d’État avorté du 6 janvier 2021.

Olivier Sueur ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

11.10.2025 à 08:26

Sommes-nous plus bêtes que nos parents ?

Corentin Gonthier, Professeur de psychologie, Nantes Université

Texte intégral (2689 mots)

Vous avez peut-être entendu parler du déclin de l’intelligence ? C’est cette idée selon laquelle le quotient intellectuel moyen a tendance à diminuer dans le monde occidental. De quoi s’alarmer sur l’état du monde, les politiques publiques, l’éducation et l’avenir de la jeunesse ! Ce déclin existe-t-il vraiment ?

Le déclin de l’intelligence est à la mode depuis quelques années. Le documentaire « Demain, tous crétins ? » diffusé par Arte en 2017 a diffusé cette polémique en France. La presse s'en est rapidement emparée à travers des titres alarmistes, comme « Le QI des Français en chute libre », « Et si l'humanité était en train de basculer dans l'imbécillité ? », ou même « Alerte ! Le QI des Asiatiques explose, le nôtre baisse ».

On s’est inquiété, et comme dans toute panique morale, des coupables ont été désignés. Selon leurs orientations politiques, les commentateurs ont blâmé les pesticides et perturbateurs endocriniens, la désaffection pour la lecture, la réforme de l’orthographe, la construction européenne, ou bien sûr, l’exposition aux écrans.

Une intelligence globale en hausse

Avant de chercher pourquoi l’intelligence déclinerait, encore faut-il être sûrs qu’elle décline. Cette idée d’une diminution de l’intelligence est pour le moins surprenante, car l’intelligence moyenne a plutôt augmenté au cours du XXe siècle. Plusieurs centaines d’études impliquant des millions de participants dans plus de 70 pays montrent qu’en moyenne, chaque génération fait mieux que la précédente sur les tests d’intelligence. Si on préfère parler en termes de quotient intellectuel (QI : le score global à travers un ensemble d’épreuves d’intelligence – sa moyenne est fixée à 100, la plupart des gens se situent entre 85 et 115), le quotient intellectuel moyen a augmenté d’environ 3 points tous les dix ans depuis le début du XXe siècle.

Cette augmentation de l’intelligence moyenne à chaque génération s’appelle l’effet Flynn. On connaît l’effet Flynn depuis les années 1930, et on l’attribue aux grandes améliorations du XXe siècle , telles que la baisse de la malnutrition et des maladies infantiles, ou le développement de la scolarisation. Aujourd’hui, il est ralenti dans les pays développés, mais continue à pleine vitesse dans les pays en voie de développement (les scores d’intelligence y augmentent deux fois plus vite, environ, que dans le monde occidental).

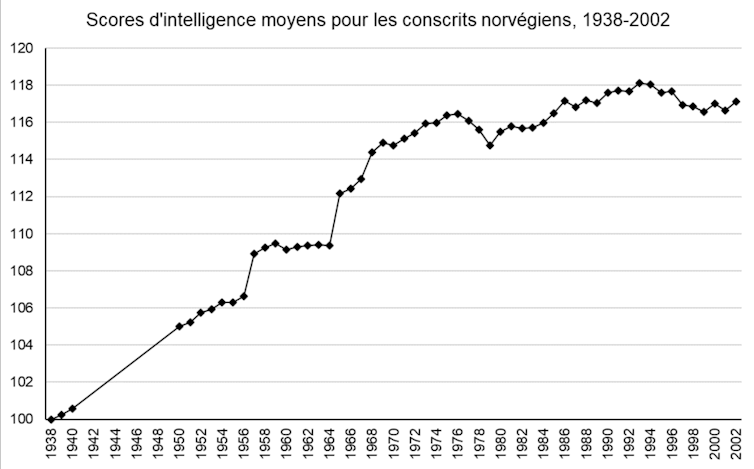

Que notre effet Flynn ralentisse ou s’interrompe, rien d’étonnant : la scolarisation et les qualités de notre système sanitaire ne progressent plus à grande vitesse. Mais un déclin de l’intelligence ? De petites baisses sont bien retrouvées par une poignée d’études, mais elles sont sans commune mesure avec les gains du XXe siècle. L’exemple de la Norvège (Figure 1) est frappant : ces données de grande qualité (jusqu’au début du XXIe siècle, la Norvège a évalué l’intelligence de l’ensemble de sa population masculine dans le cadre du service militaire obligatoire) montrent bien une petite diminution dans les années 2000, mais elle tient plus de la fluctuation aléatoire.

Une étude pour le moins critiquable

D’où vient, alors, l’idée que l’intelligence s’effondrerait en France ? La littérature ne contient qu’une unique étude d'Edward Dutton et Richard Lynn portant sur un échantillon de 79 personnes. C’est un très petit échantillon pour déclencher une panique morale, bien sûr : 79 personnes ne sont pas vraiment représentatives de la France dans son ensemble. Quand on crée un test d’intelligence, on l’étalonne plutôt sur un échantillon d’au moins 1000 personnes pour avoir une bonne estimation de la moyenne (c’est le cas de l’échelle d’intelligence pour adultes de Wechsler, la WAIS, la plus utilisée en France).

Mais le problème de cette étude est surtout dans sa méthode et dans ses résultats. Notre petit groupe de 79 personnes a passé deux tests d’intelligence en 2009 : un ancien test d’intelligence (la WAIS-III, étalonnée en 1999), et un test plus récent (la WAIS-IV, étalonnée en 2009). En comparant les résultats de ce groupe de 79 personnes à la moyenne de l’échantillon de référence pour chacun de ces tests, Dutton et Lynn constatent que les résultats de ce groupe sont légèrement plus faibles que la moyenne sur l’ancien test d’intelligence, et légèrement plus élevés que la moyenne sur le nouveau test ; ils en déduisent qu’il était plus difficile d’obtenir un bon score sur le test de 1999… donc que l’intelligence moyenne a diminué entre 1999 et 2009.

Sur le principe, le constat de Dutton et Lynn est correct : nous avons tendance à faire moins bien sur les anciens tests d’intelligence (nous avons répliqué ce résultat à un peu plus grande échelle). Mais le problème est qu’il y a d’autres raisons qu’un déclin de l’intelligence pour expliquer que les gens fassent moins bien en 2009 sur un test paru en 1999.

Pour bien comprendre, il faut s’intéresser au contenu du test. Un test d’intelligence de type WAIS est composé d’un ensemble d’épreuves qui mesurent des choses différentes : le raisonnement logique abstrait (ce qu’on entend généralement par « intelligence » : compléter une série de figures géométriques, reproduire un dessin abstrait à l’aide de cubes…), mais aussi les connaissances (vocabulaire, culture générale…), la mémoire, ou encore la vitesse de traitement de l’information. Dans l’étude de Dutton et Lynn, les scores sont en fait rigoureusement stables dans le temps pour le raisonnement logique abstrait, la mémoire ou la vitesse de traitement, qui ne déclinent donc pas : les seuls scores qui sont plus faibles en 2009 qu’en 1999, ce sont les scores de connaissances. On retrouve exactement la même chose dans d’autres pays, comme la Norvège : le raisonnement logique abstrait est constant dans le temps tandis que les scores de connaissance deviennent plus faibles sur les anciens tests.

Les tests doivent régulièrement être mis à jour

L’intelligence générale ne décline donc pas, ni en France ni dans le monde occidental. Dans ce cas peut-on au moins se plaindre que les connaissances ont décliné : la culture se perd, les jeunes n’apprennent plus rien ? Même pas : si les gens font moins bien sur les anciennes versions des tests d’intelligence, c’est tout simplement parce que les questions deviennent obsolètes avec le temps. La WAIS-III demandait aux Français de calculer des prix en francs, de comparer les caractéristiques des douaniers et des instituteurs, de citer des auteurs célèbres du XXe siècle. Avec le temps, ces questions sont devenues plus difficiles. Les scores au test ont baissé, mais pas l’intelligence elle-même. Nous avons montré que cette obsolescence suffit à expliquer intégralement les résultats de Dutton et Lynn.

Voici un petit exemple, tiré du tout premier test d’intelligence : il s’agit d’un texte à compléter, destiné à évaluer la présence d’une déficience chez de jeunes enfants. Pouvez-vous faire aussi bien qu’un enfant de 1905 en retrouvant les neuf mots manquants ?

Il fait beau, le ciel est —1—. Le soleil a vite séché le linge que les blanchisseuses ont étendu sur la corde. La toile, d’un blanc de neige, brille à fatiguer les —2—. Les ouvrières ramassent les grands draps ; ils sont raides comme s’ils avaient été —3—. Elles les secouent en les tenant par les quatre —5— ; elles en frappent l’air qui claque avec —6—. Pendant ce temps, la maîtresse de ménage repasse le linge fin. Elle a des fers qu’elle prend et repose l’un après l’autre sur le —7—. La petite Marie, qui soigne sa poupée, aurait bien envie, elle aussi, de faire du —8—. Mais elle n’a pas reçu la permission de toucher aux —9—.

Les mots « amidonnés » (3), « poêle » (7), et « fers » (9) vous ont probablement posé plus de problèmes qu’à un enfant de 1905 ; mais vous conviendrez sûrement que cette difficulté ne dit pas grand-chose de votre intelligence. Les scores d’intelligence sur ce test ont bien décliné, mais c’est plutôt l’évolution technologique du repassage qui rend le test obsolète. De la même façon, la probabilité qu’une personne dotée d’une intelligence moyenne (QI=100) réponde correctement à une question de la WAIS portant sur la pièce de théâtre Faust était de 27 % en 1999, elle est de 4 % en 2019. Ainsi, les scores aux tests de connaissance déclinent naturellement dans le temps, au fur et à mesure que la culture évolue. C’est même pour cette raison que de nouvelles versions des tests d’intelligence paraissent régulièrement : la WAIS est remise à jour tous les dix ans environ (et la WAIS-V devrait paraître en 2026).

Une « erreur » qui sert un agenda politique

Confondre un déclin de l’intelligence avec l’obsolescence des questions du test, c’est tout de même une grosse erreur. Comment Dutton et Lynn ont-ils pu la commettre ? C’est que l’erreur n’est pas innocente, et que ces deux auteurs ne sont pas tout à fait neutres. La discipline d’Edward Dutton est la théologie, Richard Lynn est connu pour défendre l’idée qu’il existe des différences génétiques d’intelligence entre les sexes et les origines ethniques ; les deux ont été éditeurs en chef d’une célèbre revue suprémaciste blanche (Mankind Quarterly) et leurs travaux alimentent directement les mouvements d’extrême droite.

Pour bien saisir l’agenda politique des auteurs, le mieux est peut-être de citer les explications qu’ils envisagent pour un déclin de l’intelligence. Deux extraits, issus des livres de Richard Lynn pour l’illustrer :

« … un grand nombre de gouvernements occidentaux ont contribué au déclin de l’intelligence depuis les années 1960, à travers une politique d’état-providence encourageant les femmes d’intelligence basse, de mauvaise moralité et de faible éducation à avoir des bébés… ».

« … l’immigration de masse de peuples non-européens en Europe de l’ouest, aux États-Unis et au Canada est un sérieux problème dysgénique… ils ont, en moyenne, une plus faible intelligence et une plus faible moralité… ils deviendront une majorité de la population en Europe de l’ouest… l’intelligence continuera à décliner… et la Chine deviendra une superpuissance mondiale »

Les réformes envisagées par les auteurs pour limiter le déclin de l’intelligence en Europe occidentale sont cohérentes avec leur orientation politique : on y trouve, par exemple, « abolir la sécurité sociale », « se retirer de la convention des Nations unies de 1951 sur l’accueil des réfugiés », ou encore « introduire des politiques publiques pour accroître la fertilité de ces femmes (intelligentes) qui ont été éduquées au point de perdre leur fonction reproductive ».

Aujourd’hui, nous avons la certitude qu’il n’y a pas réellement de déclin de l’intelligence en France, même si l’effet Flynn est bel et bien interrompu. Le déclin de l’intelligence dans le monde occidental n’est pas un sujet scientifique, mais plutôt un sujet politique – un argument idéal que les déclinistes utilisent pour faire peur, désigner des coupables, et promouvoir des réformes hostiles au changement.

Si cette idée a autant de succès, c’est probablement qu’elle parle à nos tendances profondes : au second siècle de notre ère, Hésiode se plaignait déjà que les nouvelles générations laissent plus de place à l’oisiveté que les précédentes. Si nous bénéficions d’un droit inaliénable à critiquer les valeurs et les goûts musicaux de nos enfants, une chose est sûre : ils ne sont pas moins intelligents que nous.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.

Corentin Gonthier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.10.2025 à 23:42

Pourquoi la « business pride » du Medef n’aura pas lieu

Michel Offerlé, Sociologie du politique, École normale supérieure (ENS) – PSL

Texte intégral (2518 mots)

Les patrons sont sous pression alors que les appels à taxer les hauts patrimoines se multiplient, notamment avec une taxe Zucman sur les plus riches d’entre eux. Un meeting « énorme », censé défendre les intérêts patronaux, devait se tenir ce lundi 13 octobre : il a finalement été reporté par le Medef. Alors que la crise politique perdure, les patrons, généralement adeptes du lobbying discret, semblent remontés, mais divisés et hésitants sur la marche à suivre.

En 2009, Charlie Hebdo faisait sa une avec une caricature de Cabu montrant Laurence Parisot tenant une pancarte proclamant « Nos stock-options », devant un fond : « Sarkozy, t’es foutu le Medef est dans la rue ! » Le Figaro du 5 octobre 1999 éditait une photographie en première page représentant une foule assemblée, avec au premier rang un homme d’une cinquantaine d’années coiffé d’un haut chapeau vert sur le lequel était inscrit, « Respect ».

Ces images de patrons dans la rue sont rares. Ce 13 octobre 2025, les patrons, ou plutôt certains patrons, devaient se réunir au Palais omnisport de Paris-Bercy (Accor Arena) pour une initiative peu banale, annonçant un « meeting énorme ». Patrick Martin, président du Medef, a finalement décidé de reporter ce rendez-vous en raison, selon lui, de la démission du premier ministre Sébastien Lecornu. Pourquoi cette mobilisation et pourquoi cette reculade ?

Lobbying et discrétion patronale

Les patrons ne sont pas professionnellement la catégorie sociale qui se mobilise le plus fréquemment dans la rue ou dans des meetings. Ils utilisent peu l’action collective visible, dans ce que les sociologues appellent « les répertoires de l’action collective ». Ils ont accès (pour les plus grands d’entre eux surtout) à des moyens d’action plus feutrés et plus furtifs (ce qu’on appelle la « quiet politics ») dans toutes ses variétés et dimensions, qui leur permettent d’interpeller les décideurs de manière discrète, voire très privée. C’est ce que l’on désigne habituellement par lobbying.

L’Association française des entreprises privées (Afep) est le parangon de ces tentatives d’influence, mais ses démarches publiques vont pourtant rarement au-delà des communiqués ou des conférences de presse.

Les patrons sont (rarement) dans la rue

Des chefs d’entreprise ont pu participer individuellement à des manifestations de rue (pour l’école privée en 1984 ou contre le mariage pour tous en 2013, mais pas en tant que patrons. On pourra aussi en avoir vu parmi les Bonnets rouges ou les gilets jaunes.

L’appel à la rue est l’apanage des seuls petits patrons qui l’ont utilisé pour des raisons dissemblables, dans les années 1950 lors des mobilisations poujadistes, autour de Gérard Nicoud à la fin des années 1960 ou dans les années 1990 avec la figure controversée de Christian Poucet. La mobilisation par réseaux sociaux des « pigeons » en 2012, suivie, de celles moins relayées de divers volatiles la même année, a fait exception aussi en utilisant des moyens innovants. Il y aura encore des manifestations patronales depuis 2000, celles des buralistes ou localement celles du bâtiment, ou autour du collectif Sauvons nos entreprises en 2014.

Malgré son opposition à la politique du début du quinquennat Hollande, le Medef n’ira pas au-delà de réunions publiques à Lyon, dans le Rhône, (avec cartons jaunes et sifflets) et à Paris (avec des petits drapeaux « Libérez l’entreprise »), et la CGPME d’une opération organisée devant Bercy avec une agence d’événementiel sur le thème du cadenas (« PME cadenASSEZ »).

La lente sortie des restrictions liées au Covid a vu fleurir les actions de rue à Lyon ou encore à Paris en 2020 ou le très original die in de Toulouse, en Haute-Garonne (France Bleu titrait « À Toulouse, place du Capitole, un millier de petits commerçants crient leur peur de mourir », en novembre 2020) initiative prise avec les métiers du spectacle, sur la thématique de la mort des entreprises (les manifestants transportant des cercueils et s’habillant en noir).

Mobilisations exceptionnelles contre la gauche en 1982 et en 1999

Les deux grands meetings de 1982 et de 1999 sont donc exceptionnels. Le 14 décembre 1982, le Conseil national du patronat français (CNPF, ancêtre du Medef) et les autres organisations patronales organisent, contre la politique économique et sociale de la gauche, les « États généraux des entreprises au service de la nation ». Ainsi, 25 000 patrons viennent à Villepinte et « adoptent » la Charte de Villepinte, cahiers de revendications et de propositions. L’opération est aussi interne, le président du CNPF, Yvon Gattaz, est alors contesté par certaines fédérations, et renforce alors sa légitimité :

« Tout le monde est venu, comme le grand Condé est venu auprès de Louis XIV après sa dissidence sous la Fronde », déclarait-t-il avec emphase, en 2007 (entretien avec l’auteur).

Le 4 octobre 1999, c’est contre les 35 heures (« Tout le monde ne chausse pas du 35 ») qu’Ernest-Antoine Seillière, président du tout nouveau Mouvement des entreprises de France (Medef, créé de manière militante l’année précédente à Strasbourg), contribue à rassembler quelque 30 000 personnes selon les organisateurs :

« J’ai monté en province des réunions, des congrès, des shows, des rassemblements absolument sans cesse », affirmait le patron des patrons, tout en soulignant le plaisir qu’il prenait à la tribune (entretien avec l’auteur, 2009).

Dans les deux cas, ce sont une succession de discours militants plus ou moins décapants et de témoignages « d’entrepreneurs de terrain » qui constituent la réussite de ces événements classiques, avec écrans géants et quelques pancartes plus ou moins contrôlées.

Le meeting « énorme » 13 octobre 2025

Le meeting du 13 octobre 2025, annoncé comme « énorme », aurait pu se nourrir de ces précédents, ainsi que des prestations très travaillées de Laurence Parisot (remarquée en 2007 à Bercy ou en 2008 au Parlement européen), et aurait été nécessairement jaugé en fonction des performances passées.

Ses organisateurs avaient tenté d’en formuler la réception :

« Une forme républicaine, pacifique, qui rassemblera le patronat au-delà du Medef. On ne descendra pas dans la rue. On réunira massivement, comme ce fut le cas par le passé, sous forme de meeting, des milliers de chefs d’entreprise de tout profil (…) Pour bien signifier que nous refusons d’être la variable d’ajustement de politiques qui nous paraissent contraires à la bonne marche de l’économie et à l’intérêt du pays », expliquait ainsi Patrick Martin, l’actuel président du Medef.

Il s’agissait pour ce dernier de mettre en scène les récentes propositions issues du « Front économique » dont le dirigeant a pris l’initiative. Mais aussi de proposer ce que l’on pourrait qualifier de « business pride » (marche patronale des fiertés). On ne saurait en effet oublier que cette volonté de mobilisation exprime une cristallisation d’un vieux mal-être patronal français.

En effet, depuis de très nombreuses années, les porte-paroles du patronat et certains grands patrons développent un discours de victimisation, d’incompréhension face à ce qu’ils estiment être la surdité et l’incompétence de l’ensemble des politiques. Il s’agissait donc – non seulement d’interpeller le gouvernement et l’ensemble des partis politiques –, mais aussi d’affirmer la fierté d’être entrepreneur.

(Re)faire entendre la voix des patrons

Les précédentes grandes mobilisations avaient eu lieu sous des gouvernements de gauche. Celle de 2025 a éclos dans une autre conjoncture politique, peu lisible et incertaine. Elle fait écho aux prises de parole répétée des organisations patronales et de patrons médiatiques, dans l’espace public depuis la dissolution (MM. Arnault, Trappier, Pouyanné, Niel, ou encore Leclerc et Pigasse).

Avec la victoire de Donald Trump, les analyses relatives à la « trumpisation des patrons français » se sont multipliées, soulignant l’acceptation latente ou la cooptation de Jordan Bardella, président du Rassemblement national, comme moindre mal face à la menace de La France insoumise (LFI) ou du Nouveau Front populaire (NPF), ou encore face à la taxe Zucman (dont l’auteur a été vilipendé par Patrick Martin et Bernard Arnault) imposant les ultrariches.

Il y a sans doute plusieurs colères patronales, puisque leurs intérêts et leurs quotidiens sont incomparables et plusieurs anticipations de l’avenir (la catégorie patronale est la plus hétérogène de toutes les professions et catégories socioprofessionnelles). Tous les patrons ne peuvent pas se faire entendre de la même manière.

L'ombre du RN sur le meeting

Les déclarations de Michel Picon (président de l’U2P), fréquemment sollicité par les médias, sonnent comme une rupture de l’unité patronale (la « finance » contre « le travail »). La crainte d’une salle peu garnie et atone a sans doute pesé sur cette décision de report, mais la possibilité d’un cavalier seul des petites et moyennes entreprises dans les relations sociales à venir apparaît comme l’une des « peurs » du Medef, dont la représentativité tient plus au bon plaisir de l’État qu’à un rapport des forces militantes.

Il est vraisemblable que certains grands patrons ont rappelé à l’ordre leur « commis » et que certaines fédérations ont donné de la voix au sein du Medef.

L’explication officielle de Patrick Martin, expliquant le report du meeting par sa volonté de contribuer à « l’apaisement du pays » après la démission de Sébastien Lecornu n’est donc pas la seule explication à ce retournement.

L’ombre du RN planait aussi sur le meeting de Bercy. Les petits et tout petits patrons peuvent s’y retrouver, et les grands anticipent de possibles accommodements comparables à ceux de Giorgia Meloni et du patronat italien, quand d’autres radicalisent leur discours par l’acquisition de médias (Vincent Bolloré ou Pierre-Édouard Stérin, voire le raidissement de Bernard Arnault, également propriétaire de journaux).

Reporter le meeting de Bercy, c’est aussi se donner le temps de voir venir. Car les patrons sont suspendus à une conjoncture politique où ils vont devoir choisir : considérer l’arrivée possible au pouvoir du RN comme un danger, ou cultiver la politique du moindre mal.

Michel Offerlé est l’auteur de Ce qu’un patron peut faire, (Gallimard, 2021), et de Patron (Anamosa, 2024).

Michel Offerlé ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.10.2025 à 14:40

Entretien avec Simon Sakaguchi, prix Nobel de médecine

Gemma Ware, Host, The Conversation Weekly Podcast, The Conversation

Texte intégral (4108 mots)

Dans les années 1980, Shimon Sakaguchi, alors jeune chercheur en immunologie, peinait à obtenir des financements pour ses recherches. Aujourd’hui, ses travaux pionniers, qui ont permis de lever le voile sur la façon dont notre système immunitaire détermine à quoi s’attaquer (et à quel moment), viennent d’être récompensés par le prix Nobel de physiologie ou médecine. Dans cet entretien, il revient sur cette découverte majeure et ses implications médicales.

Le 6 octobre 2025, le Japonais Shimon Sakaguchi et les Américains Mary Brunkow et Fred Ramsdell se sont vus décerner le prix Nobel de physiologie ou médecine pour leurs travaux sur les lymphocytes T régulateurs (aussi appelés lymphocytes Treg), une classe particulière de cellules immunitaires qui empêchent notre système immunitaire de s’en prendre à notre propre corps.

Dans cet épisode du podcast The Conversation Weekly, Shimon Sakaguchi nous raconte comment il est parvenu à cette découverte, ainsi que son intérêt médical.

La transcription en francais de ce podcast est disponible en bas de cette page.

L’histoire commence par une intuition, née à la suite d’expérimentations réalisées par des collègues de Shimon Sakaguchi, au sein de l’Institut de recherche sur le cancer d’Aichi, à Nagoya. Ces derniers avaient procédé à l’ablation du thymus des souris nouvellement nées, trois jours après leur naissance. On savait déjà à cette époque que ce petit organe, situé derrière le haut du sternum chez l’être humain, jouait un rôle important dans le développement de l’autotolérance immunitaire. C’est en effet dans le thymus que les lymphocytes T qui risqueraient de s’attaquer à l’organisme sont isolés et détruits.

Si l’on retire le thymus d’une souris normale pendant la période néonatale, il semblait logique de s’attendre à ce qu’elle présente une déficience immunitaire, car ses lymphocytes auraient dû avoir disparu. Mais c’est exactement le contraire qui s’est produit chez les souris dont on avait ôté le thymus : elles ont développé des maladies auto-immunes, autrement dit des maladies au cours desquelles le système immunitaire s’en prend au corps qu’il est censé protéger. Ces maladies se sont avérées très similaires à celles observées chez l’être humain.

Ce résultat a intrigué Shimon Sakaguchi. En effet, contrairement aux souris opérées par ses collègues, les patients victimes de maladies auto-immunes possèdent toujours leur thymus. Le chercheur a alors émis l’hypothèse de l’existence d’un mécanisme commun entre les deux situations, qui expliquerait à la fois la survenue de maladies auto-immunes spontanées chez l’être humain, et le fait que des souris auxquelles on a enlevé le thymus développent néanmoins des maladies auto-immunes.

Via une nouvelle expérience, Shimon Sakaguchi a tenté d’empêcher l’emballement du système immunitaire de souris dépourvues de thymus. Pour cela, il a prélevé des lymphocytes T sur des souris génétiquement identiques aux souris opérées, et les a réinjectées à ces dernières. Ainsi traitées, les souris sans thymus ne développaient plus de maladie auto-immune. Conclusion du chercheur : « Cela suggérait qu’il devait exister une population de lymphocytes T capable d’empêcher le développement de ces maladies ».

Mais dans les années 1980, obtenir des fonds pour mener de telles recherches n’était pas chose aisée, car « la communauté des spécialistes en immunologie était très sceptique quant à l’existence de telles cellules », explique Shimon Sakaguchi. Parti pour plusieurs années aux États-Unis, le chercheur reconnaît avoir eu « beaucoup de chance » lorsqu’une fondation privée a accepté de soutenir ses travaux.

Dix ans de recherche supplémentaires ont été nécessaires avant qu’il puisse publier, en 1995, un article scientifique relatant sa découverte des lymphocytes T régulateurs. On sait aujourd’hui que ceux-ci sont en quelque sorte les agents de sécurité de l’organisme. Ils contrôlent les réactions indésirables et maintiennent l’équilibre du système immunitaire via un processus appelé tolérance périphérique. Leur dysfonctionnement peut être à l’origine de maladies auto-immunes. Les travaux ultérieurs de Shimon Sakaguchi et de ses co-récipiendaires du prix Nobel, Mary Brankow et Fred Ramsdell, ont permis de découvrir le gène Foxp3, qui contrôle spécifiquement les lymphocytes Treg.

Des maladies auto-immunes aux cancers, un fort potentiel

Au début de sa carrière,Shimon Sakaguchi s’intéressait aux maladies auto-immunes et à leurs origines. « Mais au fil de mes recherches, nous avons progressivement compris que les lymphocytes Treg constituaient un sujet plus important », souligne-t-il. On sait désormais que ces cellules sont impliquées dans la manière dont se développent les cancers, ainsi que dans la tolérance du greffon, en cas de transplantation d’organe.

Shimon Sakaguchi et ses collaborateurs travaillent également sur de nouvelles façons d’exploiter les lymphocytes Treg à des fins thérapeutiques, ainsi que sur la mise au point de protocoles permettant de convertir les lymphocytes T « auto-agressifs » en lymphocytes Treg, ce qui permettait espèrent de cibler spécifiquement les maladies auto-immunes dont ils sont responsables.

Son espoir est que, parmi les nombreux essais cliniques actuellement en cours dans le domaine de l’immunothérapie anticancéreuse en lien avec ces travaux, certains aboutissent à des solutions concrètes pour améliorer la prise en charge des patients. Il est également fasciné par de récents résultats de recherche qui suggèrent que les lymphocytes Treg seraient aussi impliqués dans les maladies liées à l’inflammation. Pour influer sur le potentiel de réparation des tissus endommagés, il pourrait être intéressant d’agir sur eux : « Les maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson sont associées à une inflammation. En ciblant uniquement ce type d’inflammation, nous pourrions peut-être [parvenir à] arrêter la progression de la maladie ou la retarder. Nous espérons que cette piste s’avérera réelle », conclut-il.

Cet épisode de The Conversation Weekly a été produit par Mend Mariwany et Katie Flood et est animé par Gemma Ware. Le mixage et la conception sonore ont été réalisés par Michelle Macklem et la musique du générique par Neeta Sarl.

TC : Notre système immunitaire est une merveilleuse mécanique. Il est composé de nombreuses composantes qui interagissent, en particulier les anticorps et les lymphocytes T (des cellules immunitaires de type « globules blancs » qui interviennent à la fois dans la destruction des cellules infectées, la coordination de la réponse immunitaire et la mémorisation des infections). Ils nous protègent lorsque nous contractons une infection virale comme le Covid-19 ou la grippe, ou lorsque la consommation d’un curry douteux déclenche une intoxication alimentaire.

Mais chez certaines personnes, le système immunitaire dysfonctionne et s’emballe. Au lieu de cibler les bactéries ou les virus qui les menacent, il s’attaque à leur organisme, s’en prenant à leurs propres cellules. Quand cela arrive, des maladies auto-immunes peuvent se développer, telles que la polyarthrite rhumatoïde ou le diabète de type 1.

Comment notre système immunitaire sait-il contre quoi se battre, et à quel moment le faire ? Dans les années 1980, les scientifiques pensaient avoir trouvé la réponse. Ils avaient découvert que, lorsque de nouveaux lymphocytes T sont créés dans notre thymus (un petit organe situé à l’arrière de la partie supérieure du sternum), ceux qui risquent d’attaquer nos propres tissus sont éliminés. Les lymphocytes T survivants sont ensuite relâchés dans notre corps, où ils n’attaquent que les intrus. Ce concept est appelé la « tolérance au soi ».

Mais un jeune scientifique japonais, Shimon Sakaguchi, ne s’est pas satisfait de cette explication. Il a décidé de creuser davantage. Il soupçonnait que des lymphocytes T « auto-agressifs » pouvaient parvenir à s’échapper du thymus et se répandre dans l’organisme. Selon lui, un autre mécanisme existait pour faire face à ce cas de figure et contrôler lesdits lymphocytes T. Ce mécanisme fondamental aurait aussi expliqué la survenue de maladies auto-immunes spontanées chez l’être humain.

Il s’avère que Sakaguchi avait raison. En début de semaine, il a été l’un des trois scientifiques récompensés par le prix Nobel de médecine ou physiologie 2025 pour leur découverte des lymphocytes T régulateurs, appelés Treglymphocytes Treg.

Ces cellules immunitaires d’un type particulier sont en quelque sorte des gardes du corps de l’organisme ; leur rôle est d’aider à maintenir le système immunitaire en équilibre. Désormais, ces recherches alimentent des essais cliniques destinés à mettre au point des traitements pour lutter contre le cancer, le diabète, ou pour prévenir le rejet de greffes d’organes.

Je suis Gemma Ware, de The Conversation, un site d’actualité et d’analyse indépendant qui associe journalistes et universitaires. Bienvenue dans The Conversation Weekly, le podcast où des experts vous expliquent comment nous en sommes arrivés là.

TC : Shimon Sakaguchi, vous êtes professeur émérite à l’Immunology Frontier Research Centre de l’université d’Osaka au Japon et corécipiendaire du prix Nobel de physiologie ou médecine de cette année. Félicitations et bienvenue à The Conversation.

SS : Merci beaucoup.

TC : Je crois comprendre que vous étiez dans votre laboratoire lorsque vous avez reçu l’appel vous annonçant que vous aviez remporté le prix. Comment se sont passés les jours qui ont suivi ?

SK : C’était une merveilleuse surprise. J’ai ensuite reçu énormément de messages de félicitations du monde entier. C’est vraiment incroyable, et enthousiasmant.

TC : Revenons au début des années 1980. Vous travailliez alors à l’Institut de recherche sur le cancer d’Aichi, à Nagoya, au Japon. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser au fonctionnement du système immunitaire ? SS : J’étais très intéressé par la tolérance immunologique. Le système immunitaire nous protège des microbes qui tentent de nous envahir. Mais d’un autre côté, parfois, il se retourne contre nous et provoque des maladies auto-immunes. Donc le système immunitaire est à la fois bon et mauvais. Le fait qu’il ne s’en prenne pas à nous, c’est ce que l’on appelle la tolérance au soi. Comprendre comment cette tolérance immunitaire est établie et maintenue, constitue un des thèmes clés de la recherche en immunologie.

TC : Vous vous intéressiez à une expérience menée auparavant par certains de vos collègues sur des souris nouveau-nées. Ils avaient retiré le thymus de ces souris trois jours après leur naissance. Comme le thymus est essentiel au développement de la tolérance immunitaire (c’est d’ailleurs de là que vient le nom des « lymphocytes T », le T étant pour « thymus »), ils pensaient que leur système immunitaire aurait été affaibli. Mais en réalité, ce qui s’est produit, c’est que leur système immunitaire s’est emballé et que les souris ont développé des maladies auto-immunes. Qu’est-ce qui vous intriguait tant dans cette expérience ?

SS : L’expérimentation qu’ils ont menée était très intéressante. En effet, si vous enlevez le thymus de souris normales pendant la période néonatale, vous vous attendriez à ce qu’elles présentent une déficience immunitaire, puisqu’elles n’ont alors plus de lymphocytes. Mais il s’est passé tout le contraire : elles ont développé des maladies auto-immunes. Des maladies très similaires à celles que l’on observe chez l’être humain. Il se passait donc là quelque chose d’intéressant. Évidemment, chez les patients humains [qui développent des maladies auto-immunes], le thymus n’a pas été retiré. Il devait donc exister un mécanisme commun capable d’expliquer [le résultat observé chez les souris ayant subi une ablation du thymus] et les maladies auto-immunes spontanées chez l’humain.

TC : Vous avez alors décidé d’une autre approche, pour voir si vous pouviez empêcher le système immunitaire des souris sans thymus de s’emballer. Vous avez prélevé des lymphocytes T sur des souris génétiquement identiques et les avez introduits dans l’organisme de celles auxquelles on avait enlevé le thymus. Qu’avez-vous découvert ?

SS : C’est tout à fait cela, et de cette façon, la survenue de maladies a pu être prévenue. Cela suggérait donc qu’il devait exister une population de lymphocytes T capable d’empêcher le développement des maladies [auto-immunes]. Une sorte de population « suppressive ».

TC : Racontez-nous ce moment où vous avez réalisé que les souris allaient bien et que vous aviez réussi à les protéger des maladies auto-immunes. Qu’avez-vous ressenti ?

SS : De l’excitation, et le sentiment qu’il s’agissait de quelque chose d’important. Puis que si nous analysions plus en profondeur ce phénomène, il pourrait peut-être nous apprendre un principe immunologique fondamental à propos de la tolérance. Je me disais que si je pouvais découvrir cela, disons, dans les dix ans, ce serait formidable. C’est là tout ce que j’espérais à cette époque.

TC : Aviez-vous conscience à ce moment-là d’avoir fait une grande découverte ?

SS : Une grande découverte ? Disons que dans le domaine de l’immunologie, c’était certainement quelque chose, car c’était essentiel pour comprendre les maladies immunologiques. Quant à savoir si c’était une « grande découverte » ou non… Cela allait dépendre de notre capacité à démontrer que nous pouvions guérir de telles maladies ou en empêcher le développement. À cette époque, il restait encore à savoir comment nous allions pouvoir généraliser ce que nous avions trouvé.

TC : Avez-vous rencontré des difficultés, dans les années 1980, pour poursuivre ces travaux de recherche ?

SS : Il n’a pas été facile d’obtenir des financements, car la communauté des spécialistes en immunologie était très sceptique quant à l’existence de tels lymphocytes. Mais à cette période, j’ai passé près de dix ans aux États-Unis, où j’ai eu beaucoup de chance, car une fondation privée, la Lucille P. Markey Foundation, a soutenu mes recherches pendant huit ans. Le soutien de jeunes chercheurs par des fondations privées était bien plus courant aux États-Unis qu’au Japon. J’espère que ce type de pratique ou de système se poursuivra, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Japon.

TC : Vous aviez donc mené cette expérience sur des souris et réalisé qu’il existait un type particulier de lymphocyte T. Mais comprendre plus précisément de quoi il retournait vous a pris environ une décennie. Une fois que vous y êtes parvenu, vous avez baptisé ces lymphocytes T des lymphocytes T régulateurs, ou lymphocytes Treg. Il s’agit donc d’un type particulier de lymphocytes T, qui empêchent notre système immunitaire de surréagir et d’attaquer notre corps. Vous avez publié votre article sur les lymphocytes T régulateurs en 1995. Comment a-t-il été reçu à l’époque ?

SS : Avant cette date, les gens considéraient qu’il s’agissait d’un phénomène intéressant. Mais ce n’est que lorsque nous sommes parvenus à définir cette population grâce à un marqueur spécifique que tout le monde a pu observer les mêmes cellules que nous. Avant cela, les autres chercheurs ne pouvaient pas vérifier que ce que nous affirmions était vrai. Nous avons démontré que ces lymphocytes étaient exprimés fortement, et de façon constitutive. Chacun a ensuite pu reproduire nos expériences et le confirmer.

TC : En gros, ces lymphocytes T régulateurs que vous aviez identifiés circulent et empêchent tout lymphocyte T agressif qui se serait échappé du thymus d’attaquer notre corps. Si nous n’en possédons pas, nous risquons de développer une maladie auto-immune. Mais aujourd’hui, nous savons aussi que le rôle joué par les lymphocytes Treg est beaucoup plus large que cela. Pourquoi est-ce si important ?

SS : J’avais un intérêt pour les maladies auto-immunes, et leurs origines. C’était ce qui motivait mes recherches, ce qui en constituait la force directrice. Mais au fil de mes travaux, j’ai compris que les lymphocytes Treg étaient importants non seulement en matière de maladies auto-immunes, mais aussi pour l’immunité tumorale, la tolérance vis-à-vis des greffons, et plus récemment, la réparation des tissus. Ils ont donc de multiples fonctions. Tout ça est aujourd’hui très enthousiasmant.

TC : Revenons à l’époque où vous identifiiez ces lymphocytes T régulateurs. Vos collègues et corécipiendaires du Nobel, Mary Bruncko et Fred Ramsdell, travaillaient aux États-Unis à comprendre les gènes derrière une maladie auto-immune rare et invalidante. Dans le cadre de ces travaux, ils ont découvert le gène qui contrôle le fonctionnement des lymphocytes T régulateurs. Vous souvenez-vous de la publication de leur article, en 2001 ? Quelle a été votre réaction ?

SS : Nous avions remarqué cet article. Un gène avait été identifié et une anomalie ou mutation de ce gène provoquait non seulement des maladies auto-immunes, mais aussi des allergies et des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Donc un seul gène était responsable de multiples pathologies immunologiques. Ledit gène avait été découvert, mais les auteurs n’avaient pas montré comment cette anomalie génétique entraînait ces maladies immunologiques.

Nous avons immédiatement commencé nos recherches sur ce gène, appelé FoxP3. Nous avons postulé qu’il devait être lié à la fonction ou au développement des Treg. Nous avons donc commencé diverses expérimentations, et publié nos résultats deux ans plus tard : nous avons démontré que ce gène était spécifique des lymphocytes T régulateurs.

TC : Les connaissiez-vous personnellement ? Étiez-vous en contact avec eux, scientifiquement parlant ?

SS : Non, je ne les connaissais pas à l’époque. Mais bien sûr, nous nous sommes rencontrés lors de congrès scientifiques, en particulier Fred Ramsdell. Ils avaient publié leurs découvertes et les présentaient également dans des colloques.

TC : Nous commençons seulement à comprendre ce que vos découvertes pourraient apporter en matière d’amélioration de la santé. Quelles sont, selon vous, les pistes de recherche les plus prometteuses et sur quoi travaillez-vous actuellement ?

SS : Les Treg sont spécialisées dans la suppression immunitaire. Cela signifie qu’en les renforçant ou en les multipliant, elles pourraient être utilisées pour traiter des maladies immunologiques, notamment les maladies auto-immunes, les allergies ou le syndrome de l’intestin irritable.

Ce qui est enthousiasmant, c’est que plus de 200 essais cliniques sont en cours : on prélève chez les patients des Treg naturellement présents dans leur organisme, on les multiplie puis et on les leur réinjecte.

Mais nous menons aussi des projets plus ambitieux : nous essayons de convertir des lymphocytes T effecteurs ou mémoires spécifiques d’une maladie — donc des « mauvais » lymphocytes — en Treg. Nous espérons de cette façon aboutir à une suppression spécifique d’un antigène ou d’une maladie (le terme « antigène » désigne tout élément étranger à l’organisme capable de déclencher une réponse immunitaire, ndlr).

TC : Ces « mauvais » lymphocytes T qui attaquent l’organisme, vous voulez les transformer en Treg pour qu’ils deviennent des gardes du corps ?

SS : Exactement. C’est ce que nous poursuivons actuellement.

TC : Quelles maladies ciblez-vous ?

SS : Diverses maladies auto-immunes, par exemple des maladies auto-immunes du foie, dont l’hépatite auto-immune, pour laquelle le seul traitement actuellement disponible est l’administration de corticostéroïdes (corticothérapie, ndlr).

TC : D’autres équipes s’intéressent aussi au cancer. Pouvez-vous expliquer comment cela fonctionnerait ?

SS : C’est un autre espoir en matière de recherche sur les lymphocytes Treg. Ces derniers sont abondants et très fortement activés dans les tissus cancéreux. La réponse immunitaire dirigée contre les cellules cancéreuses est de ce fait inhibée.

L’idée est de trouver une façon de réduire la quantité de Treg et ainsi améliorer la réponse immunitaire antitumorale. Nous espérons à terme parvenir à développer une petite molécule administrable par voie orale qui serait capable de renforcer ladite réponse en faisant diminuer le nombre de lymphocytes Treg présents dans les tissus tumoraux. Nous sommes encore loin de l’objectif, mais ce type de recherche nous intéresse au plus haut point.

TC : En lisant vos travaux, on se rend compte à quel point ils s’appuient sur les recherches de ceux qui vous ont précédé, non seulement au sein de votre propre laboratoire, mais aussi ceux qui ont œuvré durant les décennies précédentes, et qui pour certains ont aussi obtenu un prix Nobel. Qu’aimeriez-vous que l’on fasse de vos découvertes à l’avenir ?

SS : Eh bien, mon espoir immédiat est que les Treg deviennent un outil efficace pour traiter diverses maladies immunologiques, ou que l’on parvienne à les cibler dans le cadre d’immunothérapies anticancéreuses. J’espère que cela deviendra très prochainement une réalité clinique. Dans le même temps, des recherches récentes ont montré que ces lymphocytes ont aussi d’autres fonctions, en plus de leur rôle immunosuppresseur.

Concrètement, cela signifie qu’ils pourraient présenter un intérêt au-delà des maladies immunologiques, notamment dans le traitement de maladies neurodégénératives telles que les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson, dans lesquelles l’inflammation joue un rôle. En ciblant cette inflammation, nous pourrions peut-être ralentir leur progression.

C’est une piste très intéressante, nous espérons qu’elle se confirmera, et que cette approche pourra fonctionner pour ce type de pathologies.

Shimon Sakaguchi est le fondateur scientifique et directeur de RegCell, une start-up japonaise qui travaille sur des traitements basés sur les lymphocytes T régulateurs. Il est également conseiller scientifique pour la société de biotechnologie Coya Therapeutics. Il a reçu des financements de l'Agence japonaise pour la recherche et le développement médicaux, de la Société japonaise pour la promotion de la science et pour des recherches collaboratives avec CHUGAI PHARMACEUTICAL, Otsuka Pharmaceutical et RegCell.

10.10.2025 à 11:37

La Fête de la science 2025 met toutes les intelligences à l’honneur

Laurent Bainier, Directeur de la rédaction The Conversation France, The Conversation

Lire + (322 mots)

Il est entre parenthèses, mais il donne tout son sens au thème. En ajoutant un « s » à « intelligence », pour son édition 2025, la Fête de la science (dont « The Conversation » est cette année encore partenaire) nous propose d’explorer toutes les formes d’intelligence.

Dans notre dossier spécial, vous trouverez donc aussi bien des articles sur l’IA, sur l’intelligence culturelle ou celle des animaux.

Mais en vidéo, cette année, nous avons voulu mettre l’accent sur deux formes bien spécifiques d’intelligence.

Tout d’abord celle qui permet de lutter contre la bêtise humaine. En poussant les portes de l’Inria, nous avons découvert les travaux de Célia Nouri, doctorante en intelligence artificielle, à la croisée du traitement automatique du langage et des sciences sociales. Elle développe des modèles de détection prenant en compte le contexte social et communautaire des propos haineux, modèle qui sert à mieux lutter contre le harcèlement en ligne.

Le Cnes nous a également ouvert ses portes et avec elles, l’horizon de nos préoccupations. Jacques Arnould, théologien et spécialiste en éthique du Centre national d’études spatiales, il nous encourage à réfléchir aux intelligences extraterrestres. Si demain nous devions en rencontrer, comment arriverions-nous à leur faire reconnaître notre intelligence ? Des pistes de réponse dans cette vidéo.

09.10.2025 à 15:33

Santé mentale : en finir avec la stigmatisation des troubles psychiques

Thibault Jaubert, Chercheur post-doctoral en psychologie sociale et de la santé, Université Savoie Mont Blanc; Université Paris Cité

Annique Smeding, Professeure des universités en psychologie sociale, Université Savoie Mont Blanc

Arnaud Carre, Professeur des Universités, Psychologue, Université Savoie Mont Blanc

Texte intégral (2019 mots)

Les personnes concernées par la dépression, la schizophrénie ou d’autres troubles liés à l’altération de la santé mentale sont victimes de stéréotypes et comportements discriminatoires en raison de leur maladie. La Journée mondiale de la santé mentale du 10 octobre, sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé, est l’occasion de décrypter les causes de cette stigmatisation et de présenter des pistes explorées par la recherche pour la combattre.

Les troubles mentaux correspondent à des altérations de la santé mentale affectant le fonctionnement émotionnel, cognitif et social. Alors qu’on estime que près de la moitié de la population mondiale sera concernée au cours de sa vie dans la prochaine décennie, il faut faire face à un fardeau supplémentaire : la stigmatisation liée aux troubles mentaux.

À lire aussi : Troubles mentaux : quand la stigmatisation d’aujourd’hui reflète les conceptions d’hier

Être la cible de stigmatisations, c’est faire face à des stéréotypes négatifs, des préjugés et des comportements discriminatoires. Ce sont des freins majeurs à l’accès aux soins et au rétablissement.

Comment expliquer cette stigmatisation ? Et surtout, comment y remédier ? Des pistes concrètes existent.

Troubles mentaux et stigmatisation : un phénomène préoccupant et impactant

La stigmatisation des troubles mentaux pousse de nombreuses personnes concernées à minimiser ou à dissimuler leur condition, par crainte d’être jugées ou rejetées.

Contrairement à d’autres formes de handicap qualifiées de visibles, les troubles mentaux sont souvent peu apparents, ce qui les rend faciles à dissimuler. En parallèle, cette stigmatisation peut s’intérioriser, et les personnes ayant un trouble mental peuvent parfois intégrer les stéréotypes qui les visent.

Connu sous le terme d’« auto-stigmatisation », cet effet « Why try » (« À quoi bon essayer ») amène les personnes à se sentir incapables de changer leur condition. Ses conséquences ont un coût important pour les personnes concernées en retardant le recours aux soins, le rétablissement, mais aussi en favorisant l’isolement social.

Lutter contre la stigmatisation des personnes ayant un trouble mental représente un levier stratégique pour la mise en œuvre d’interventions à large échelle. Ce combat participe donc d’un défi en santé publique, au même titre que l’amélioration des parcours de soins, l’innovation thérapeutique (non médicamenteuse comme pharmacologique) et la mise en place d’actions de promotion et de prévention (comme préconisée par la « Feuille de route Santé mentale et psychiatrie, 2018 »).

Cela s’inscrit dans un contexte où les coûts – autant humains (personnels et familiaux), sociaux qu’économiques – sont considérables. En France, le coût annuel direct et indirect des troubles mentaux avait ainsi été estimé à 163 milliards d’euros pour l’année 2018.

D’où vient la stigmatisation des troubles mentaux ?

Une première cause de stigmatisation réside dans l’ensemble des croyances que les individus entretiennent vis-à-vis des troubles mentaux. Deux prédominent dans l’opinion publique : l’idée selon laquelle les individus ayant un trouble mental seraient responsables de leur trouble ; et le fait que les troubles mentaux sont perçus comme plus dangereux.

Par exemple, les personnes concernées par des troubles de l’humeur comme la dépression sont perçues comme ne parvenant pas ou ne faisant pas suffisamment d’efforts pour contrôler leurs pensées, leurs émotions ou leurs actions. Les troubles psychotiques, tels que la schizophrénie, sont associés à un risque perçu de violence ou de comportement imprévisible.

Ces croyances favorisent des émotions négatives, comme la peur ou la colère, ce qui encourage les comportements discriminatoires à l’égard des personnes ayant un trouble mental.

Lutter contre les croyances et développer des compétences socioaffectives

Les interventions qui promeuvent une compréhension de la complexité des troubles – incluant des causes biologiques, psychologiques et sociales – peuvent contribuer à remettre en question ces croyances.

Ce levier permet de déconstruire le stéréotype selon lequel les individus seraient responsables de leur état de santé mentale ou pourraient en sortir par un simple effort de volonté. Sensibiliser sur le rôle des facteurs, tels que les traumatismes précoces, les vulnérabilités économiques et sociales et les causes génétiques, aide à déconstruire les idées erronées d’autoresponsabilité et de dangerosité.

Au-delà des croyances, une seconde cause de stigmatisation tient aux compétences socioaffectives. Entre autres, le fait de ressentir de l’anxiété, de ne pas percevoir suffisamment de similarité et d’empathie envers les personnes ayant des troubles mentaux sont des facteurs favorisant la stigmatisation. Cela traduit souvent une difficulté à se représenter l’expérience vécue par les personnes concernées, à reconnaître leurs émotions et leurs besoins.

Les interventions encourageant le contact direct ou indirect avec des personnes ayant un trouble mental s’avèrent efficaces à court et moyen terme pour diminuer la stigmatisation. Leur potentiel s’explique par le fait qu’elles favorisent le développement de ces compétences. Cependant, des recherches sont nécessaires pour en évaluer les effets à long terme.

Explorer les atouts de la réalité virtuelle

Enfin, la réalité virtuelle s’affiche comme un autre levier d’action innovant. Elle permet aux individus de s’immerger dans des simulations interactives qui reproduisent des expériences associées à certains troubles mentaux (hallucinations auditives, épisodes anxieux).

Des recherches sont encore nécessaires. Mais si ses atouts étaient confirmés, la réalité virtuelle pourrait renforcer la compréhension de ce que signifie vivre avec un trouble mental au quotidien. Ces environnements immersifs semblent en effet réduire la stigmatisation sans nécessiter un contact direct réel.

Adapter les interventions de déstigmatisation aux contextes et aux publics

Il est important de préciser que l’efficacité des interventions de lutte contre la stigmatisation dépend évidemment de plusieurs facteurs, dont leur adéquation au contexte et aux publics visés. Les programmes de sensibilisation combinant connaissances et savoirs sont adaptés aux plus jeunes puisqu’ils sont peu coûteux, facilement intégrables en contexte scolaire, et semblent produire des effets chez les 10-19 ans.

Pour assurer leur efficacité, ces initiatives doivent être menées par des professionnels de santé, ou bien des enseignants ou personnes concernées expertes dûment formées. Auprès des adultes en revanche, les approches fondées sur le contact direct et mobilisant l’empathie apparaissent plus pertinentes.

Alors que certaines représentations, notamment dans les œuvres de science-fiction ou les faits divers médiatisés, véhiculent des messages caricaturaux et alarmistes qui renforcent certaines croyances, les ressources numériques et culturelles peuvent jouer un rôle dans la diffusion de représentations plus nuancées et inclusives des troubles.

De plus, la prise de parole de personnalités participe à la normalisation du sujet dans l’espace public au travers d’initiatives, telles que Pop & Psy. Des plateformes d’information, comme Psycom ou Santé mentale-Info service, facilitent l’accès à des contenus informatifs et de premières ressources accessibles au plus grand nombre.

Un enjeu d’inclusion sociale et de santé publique

La stigmatisation de la santé mentale soulève des enjeux relatifs à l’inclusion des personnes confrontées à diverses formes de vulnérabilité, et interroge plus largement les conditions de notre vivre-ensemble. En ce sens, déstigmatiser les troubles mentaux ne relève pas d’une simple sensibilisation individuelle, mais constitue un enjeu d’inclusion sociale et de santé publique.

Pour être efficaces, les politiques de lutte contre la stigmatisation doivent adopter une approche combinant la diffusion de connaissances sur les déterminants de la santé mentale, les initiatives fondées sur l’expérience (comme le contact direct ou la réalité virtuelle), tout en impliquant l’action coordonnée des acteurs éducatifs, médiatiques, et ceux de la santé.

Nicolas Rainteau, psychiatre au Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, spécialiste de la réhabilitation psycho-sociale, membre associé à l’Université Savoie-Mont-Blanc, est coauteur de cet article.

Thibault Jaubert a reçu des financements de Fondation ARHM et Chaire BEST Santé Mentale.

Arnaud Carre a reçu des financements de la Fondation Université Savoie Mont Blanc.

Annique Smeding ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain