ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

10.10.2025 à 11:37

La Fête de la science 2025 met toutes les intelligences à l’honneur

Laurent Bainier, Directeur de la rédaction The Conversation France, The Conversation

Lire + (322 mots)

Il est entre parenthèses, mais il donne tout son sens au thème. En ajoutant un « s » à « intelligence », pour son édition 2025, la Fête de la science (dont « The Conversation » est cette année encore partenaire) nous propose d’explorer toutes les formes d’intelligence.

Dans notre dossier spécial, vous trouverez donc aussi bien des articles sur l’IA, sur l’intelligence culturelle ou celle des animaux.

Mais en vidéo, cette année, nous avons voulu mettre l’accent sur deux formes bien spécifiques d’intelligence.

Tout d’abord celle qui permet de lutter contre la bêtise humaine. En poussant les portes de l’Inria, nous avons découvert les travaux de Célia Nouri, doctorante en intelligence artificielle, à la croisée du traitement automatique du langage et des sciences sociales. Elle développe des modèles de détection prenant en compte le contexte social et communautaire des propos haineux, modèle qui sert à mieux lutter contre le harcèlement en ligne.

Le Cnes nous a également ouvert ses portes et avec elles, l’horizon de nos préoccupations. Jacques Arnould, théologien et spécialiste en éthique du Centre national d’études spatiales, il nous encourage à réfléchir aux intelligences extraterrestres. Si demain nous devions en rencontrer, comment arriverions-nous à leur faire reconnaître notre intelligence ? Des pistes de réponse dans cette vidéo.

09.10.2025 à 15:33

Santé mentale : en finir avec la stigmatisation des troubles psychiques

Thibault Jaubert, Chercheur post-doctoral en psychologie sociale et de la santé, Université Savoie Mont Blanc; Université Paris Cité

Annique Smeding, Professeure des universités en psychologie sociale, Université Savoie Mont Blanc

Arnaud Carre, Professeur des Universités, Psychologue, Université Savoie Mont Blanc

Texte intégral (2019 mots)

Les personnes concernées par la dépression, la schizophrénie ou d’autres troubles liés à l’altération de la santé mentale sont victimes de stéréotypes et comportements discriminatoires en raison de leur maladie. La Journée mondiale de la santé mentale du 10 octobre, sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé, est l’occasion de décrypter les causes de cette stigmatisation et de présenter des pistes explorées par la recherche pour la combattre.

Les troubles mentaux correspondent à des altérations de la santé mentale affectant le fonctionnement émotionnel, cognitif et social. Alors qu’on estime que près de la moitié de la population mondiale sera concernée au cours de sa vie dans la prochaine décennie, il faut faire face à un fardeau supplémentaire : la stigmatisation liée aux troubles mentaux.

À lire aussi : Troubles mentaux : quand la stigmatisation d’aujourd’hui reflète les conceptions d’hier

Être la cible de stigmatisations, c’est faire face à des stéréotypes négatifs, des préjugés et des comportements discriminatoires. Ce sont des freins majeurs à l’accès aux soins et au rétablissement.

Comment expliquer cette stigmatisation ? Et surtout, comment y remédier ? Des pistes concrètes existent.

Troubles mentaux et stigmatisation : un phénomène préoccupant et impactant

La stigmatisation des troubles mentaux pousse de nombreuses personnes concernées à minimiser ou à dissimuler leur condition, par crainte d’être jugées ou rejetées.

Contrairement à d’autres formes de handicap qualifiées de visibles, les troubles mentaux sont souvent peu apparents, ce qui les rend faciles à dissimuler. En parallèle, cette stigmatisation peut s’intérioriser, et les personnes ayant un trouble mental peuvent parfois intégrer les stéréotypes qui les visent.

Connu sous le terme d’« auto-stigmatisation », cet effet « Why try » (« À quoi bon essayer ») amène les personnes à se sentir incapables de changer leur condition. Ses conséquences ont un coût important pour les personnes concernées en retardant le recours aux soins, le rétablissement, mais aussi en favorisant l’isolement social.

Lutter contre la stigmatisation des personnes ayant un trouble mental représente un levier stratégique pour la mise en œuvre d’interventions à large échelle. Ce combat participe donc d’un défi en santé publique, au même titre que l’amélioration des parcours de soins, l’innovation thérapeutique (non médicamenteuse comme pharmacologique) et la mise en place d’actions de promotion et de prévention (comme préconisée par la « Feuille de route Santé mentale et psychiatrie, 2018 »).

Cela s’inscrit dans un contexte où les coûts – autant humains (personnels et familiaux), sociaux qu’économiques – sont considérables. En France, le coût annuel direct et indirect des troubles mentaux avait ainsi été estimé à 163 milliards d’euros pour l’année 2018.

D’où vient la stigmatisation des troubles mentaux ?

Une première cause de stigmatisation réside dans l’ensemble des croyances que les individus entretiennent vis-à-vis des troubles mentaux. Deux prédominent dans l’opinion publique : l’idée selon laquelle les individus ayant un trouble mental seraient responsables de leur trouble ; et le fait que les troubles mentaux sont perçus comme plus dangereux.

Par exemple, les personnes concernées par des troubles de l’humeur comme la dépression sont perçues comme ne parvenant pas ou ne faisant pas suffisamment d’efforts pour contrôler leurs pensées, leurs émotions ou leurs actions. Les troubles psychotiques, tels que la schizophrénie, sont associés à un risque perçu de violence ou de comportement imprévisible.

Ces croyances favorisent des émotions négatives, comme la peur ou la colère, ce qui encourage les comportements discriminatoires à l’égard des personnes ayant un trouble mental.

Lutter contre les croyances et développer des compétences socioaffectives

Les interventions qui promeuvent une compréhension de la complexité des troubles – incluant des causes biologiques, psychologiques et sociales – peuvent contribuer à remettre en question ces croyances.

Ce levier permet de déconstruire le stéréotype selon lequel les individus seraient responsables de leur état de santé mentale ou pourraient en sortir par un simple effort de volonté. Sensibiliser sur le rôle des facteurs, tels que les traumatismes précoces, les vulnérabilités économiques et sociales et les causes génétiques, aide à déconstruire les idées erronées d’autoresponsabilité et de dangerosité.

Au-delà des croyances, une seconde cause de stigmatisation tient aux compétences socioaffectives. Entre autres, le fait de ressentir de l’anxiété, de ne pas percevoir suffisamment de similarité et d’empathie envers les personnes ayant des troubles mentaux sont des facteurs favorisant la stigmatisation. Cela traduit souvent une difficulté à se représenter l’expérience vécue par les personnes concernées, à reconnaître leurs émotions et leurs besoins.

Les interventions encourageant le contact direct ou indirect avec des personnes ayant un trouble mental s’avèrent efficaces à court et moyen terme pour diminuer la stigmatisation. Leur potentiel s’explique par le fait qu’elles favorisent le développement de ces compétences. Cependant, des recherches sont nécessaires pour en évaluer les effets à long terme.

Explorer les atouts de la réalité virtuelle

Enfin, la réalité virtuelle s’affiche comme un autre levier d’action innovant. Elle permet aux individus de s’immerger dans des simulations interactives qui reproduisent des expériences associées à certains troubles mentaux (hallucinations auditives, épisodes anxieux).

Des recherches sont encore nécessaires. Mais si ses atouts étaient confirmés, la réalité virtuelle pourrait renforcer la compréhension de ce que signifie vivre avec un trouble mental au quotidien. Ces environnements immersifs semblent en effet réduire la stigmatisation sans nécessiter un contact direct réel.

Adapter les interventions de déstigmatisation aux contextes et aux publics

Il est important de préciser que l’efficacité des interventions de lutte contre la stigmatisation dépend évidemment de plusieurs facteurs, dont leur adéquation au contexte et aux publics visés. Les programmes de sensibilisation combinant connaissances et savoirs sont adaptés aux plus jeunes puisqu’ils sont peu coûteux, facilement intégrables en contexte scolaire, et semblent produire des effets chez les 10-19 ans.

Pour assurer leur efficacité, ces initiatives doivent être menées par des professionnels de santé, ou bien des enseignants ou personnes concernées expertes dûment formées. Auprès des adultes en revanche, les approches fondées sur le contact direct et mobilisant l’empathie apparaissent plus pertinentes.

Alors que certaines représentations, notamment dans les œuvres de science-fiction ou les faits divers médiatisés, véhiculent des messages caricaturaux et alarmistes qui renforcent certaines croyances, les ressources numériques et culturelles peuvent jouer un rôle dans la diffusion de représentations plus nuancées et inclusives des troubles.

De plus, la prise de parole de personnalités participe à la normalisation du sujet dans l’espace public au travers d’initiatives, telles que Pop & Psy. Des plateformes d’information, comme Psycom ou Santé mentale-Info service, facilitent l’accès à des contenus informatifs et de premières ressources accessibles au plus grand nombre.

Un enjeu d’inclusion sociale et de santé publique

La stigmatisation de la santé mentale soulève des enjeux relatifs à l’inclusion des personnes confrontées à diverses formes de vulnérabilité, et interroge plus largement les conditions de notre vivre-ensemble. En ce sens, déstigmatiser les troubles mentaux ne relève pas d’une simple sensibilisation individuelle, mais constitue un enjeu d’inclusion sociale et de santé publique.

Pour être efficaces, les politiques de lutte contre la stigmatisation doivent adopter une approche combinant la diffusion de connaissances sur les déterminants de la santé mentale, les initiatives fondées sur l’expérience (comme le contact direct ou la réalité virtuelle), tout en impliquant l’action coordonnée des acteurs éducatifs, médiatiques, et ceux de la santé.

Nicolas Rainteau, psychiatre au Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, spécialiste de la réhabilitation psycho-sociale, membre associé à l’Université Savoie-Mont-Blanc, est coauteur de cet article.

Thibault Jaubert a reçu des financements de Fondation ARHM et Chaire BEST Santé Mentale.

Arnaud Carre a reçu des financements de la Fondation Université Savoie Mont Blanc.

Annique Smeding ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.10.2025 à 15:33

Décoloniser les pratiques scientifiques : le cas du désert d’Atacama au Chili

Adrien Tavernier, Scientist in environmental sciences, Universidad de Atacama

Gabriel A. Pinto, Postdoctoral Researcher, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Texte intégral (2358 mots)

Est-il moral, éthique, voire tout simplement acceptable, que des projets de recherche soient menés dans des pays du « Sud global » sans qu’aucun scientifique local soit impliqué ? Une étude vient apporter une quantification de cette problématique dans la zone de la Puna sèche et du désert d’Atacama, en Amérique latine.

Tout travail de recherche scientifique implique, initialement, une revue bibliographique. Le but de ce travail préliminaire est de parcourir la littérature afin de compiler les informations susceptibles d’étayer la question principale à laquelle une équipe scientifique souhaite répondre.

C’est au cours de cette recherche bibliographique que notre équipe, travaillant sur la caractérisation environnementale de la Puna sèche et du désert d’Atacama, en Amérique du Sud, a eu l’impression que la plupart des travaux publiés jusqu’alors avaient été réalisés par des équipes étrangères, sans aucune implication de chercheurs appartenant à une institution locale.

Pour ramener la situation à la France, serait-il possible et acceptable que les Puys d’Auvergne ou la Mer de Glace soient étudiés exclusivement par des équipes issues d’organismes de recherche argentins, chiliens, péruviens ou boliviens sans participation de chercheurs appartenant à des institutions françaises ?

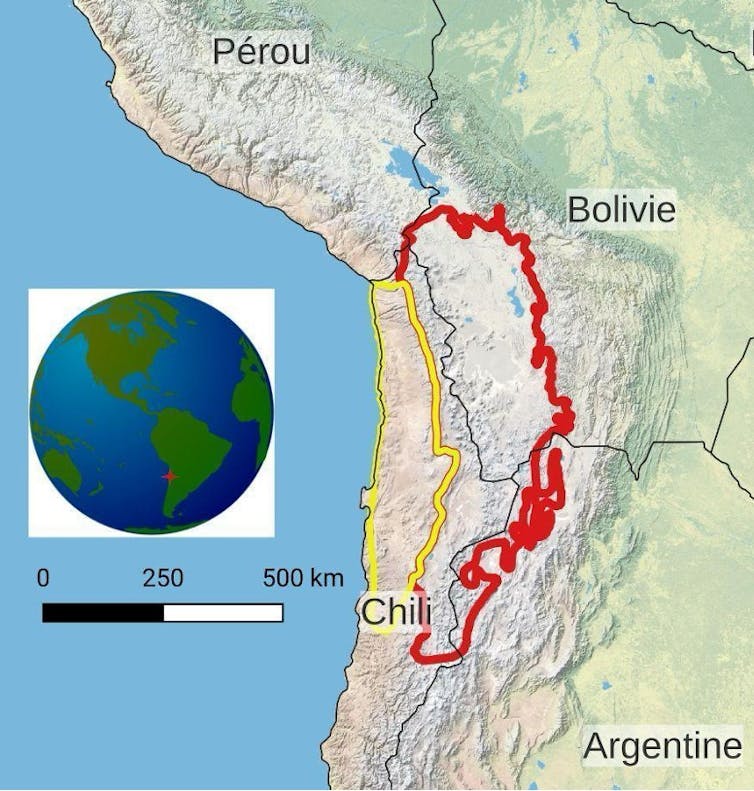

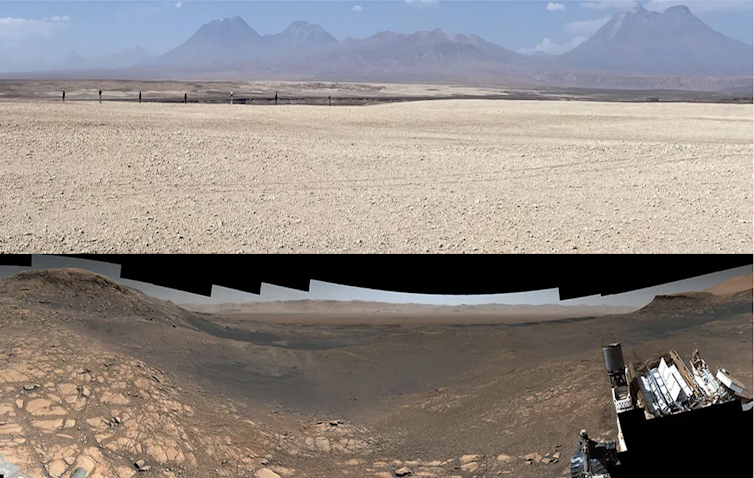

La Puna sèche et le désert d’Atacama sont des régions du globe à cheval sur quatre pays (Argentine, Bolivie, Chili et Pérou). Ces zones géographiques particulières ont pour caractéristique principale une aridité extrême qui façonne des paysages que beaucoup qualifierait spontanément de « lunaires » ou de « martiens ». Ces deux régions correspondent en effet à ce que l’on appelle, dans le jargon scientifique, des analogues planétaires : des lieux géographiques présents sur Terre mais qui peuvent s’apparenter à des environnements extraterrestres.

La Puna sèche et le désert d’Atacama sont ainsi considérés comme de bons analogues terrestres de Mars et pourraient présenter, à l’heure actuelle, des conditions physico-chimiques proches de ce que la planète rouge aurait pu connaître au cours de son histoire géologique. Ce sont donc de formidables laboratoires naturels pour les domaines des sciences planétaires et de l’astrobiologie. Leur rareté suscite également l’intérêt des scientifiques du monde entier.

Comment passer d’une vague impression à une certitude de la prépondérance de travaux étrangers sur la zone géographique concernée ? Notre équipe francochilienne composée de géologues, de géophysiciens, d’astrophysiciens et de biologistes a mis en place une méthode systématique de comparaison des articles basés, d’une manière ou d’une autre, sur les caractéristiques exceptionnelles de la Puna sèche et du désert d’Atacama, dans les domaines des sciences planétaires et de l’astrobiologie.

Les résultats de cette étude ont été publiés en 2023 dans la revue Meteoritics and Planetary Science et notre impression a été confirmée : plus de 60 % des articles l’ont été sans impliquer un chercheur appartenant à une institution nationale d’un des pays abritant la Puna sèche et/ou le désert d’Atacama (5 369 articles analysés sur la sélection générale en sciences de la Terre, 161 pour les sciences planétaires et l’astrobiologie). Le déséquilibre mis en évidence est similaire à d’autres disciplines scientifiques et ne se limite pas à cette région.

La valorisation scientifique du patrimoine naturel de certains pays, sans contribution majeure des chercheurs locaux, suscite de plus en plus d’inquiétudes dans une partie de la communauté scientifique. Au cours de ce travail, nous avons découvert les termes relativement récents (depuis les années 2000) de sciences hélicoptères, sciences parachutes, sciences safari ou sciences néocoloniales (terme privilégié dans la suite de cet article) qui permettent de mettre des noms sur ces pratiques caractérisées par la mise en œuvre de projets de recherches scientifiques menées par des équipes de pays développés (Nord global) dans des pays en développement ou sous-développés (Sud global) sans aucune implication des chercheurs locaux.

Ces pratiques tendent à être considérées comme contraires à l’éthique et le sujet devient un thème de discussions et de publications au sein des sciences dures : le plus souvent sous forme de diagnostic général, mais aussi en termes de quantification.

Certaines revues scientifiques, dont Geoderma (référence du domaine en science du sol) a été l’un des pionniers à partir de 2020, ont pris l’initiative d’un positionnement sans équivoque contre les pratiques de sciences néocoloniales ouvrant la voie à la modification des lignes éditoriales afin de prendre en compte la nécessité d’impliquer les chercheurs locaux dans les publications scientifiques.

C’est le cas par exemple de l’ensemble des journaux PLOS qui exigent, depuis 2021, le remplissage d’un questionnaire d’inclusion de chercheurs locaux pour une recherche menée dans un pays tiers, exigence qui a depuis fait des émules au sein du monde de l’édition scientifique.

L’exigence éthique vis-à-vis des recherches menées dans des pays étrangers devient donc un standard éditorial important mais pas encore majeur. D’autres leviers pourraient cependant être activés comme des cadres législatifs nationaux ou internationaux restrictifs imposant la participation de chercheurs locaux dans des travaux de terrain menés par des scientifiques étrangers.

En France par exemple, la mise en place de programmes de recherche dans des territoires exceptionnels comme les îles Kerguelen (territoire subantarctique français de l’océan Indien) ou la terre Adélie en Antarctique nécessite que le projet soit porté par un scientifique, agent titulaire d’un organisme de recherche public français. Des modèles permettant d’éviter cette problématique d’appropriation culturelle d’un patrimoine naturel scientifique par des chercheurs appartenant à des institutions étrangères existent donc déjà et constituent autant de ressources sur lesquelles se fonder afin de limiter ces pratiques de sciences néocoloniales. Il nous semblerait cependant nécessaire que la communauté scientifique procède à une introspection de ces pratiques.

C’est tout l’enjeu de l’étude que nous avons menée et des travaux similaires qui se généralisent depuis quelques années : rendre ces pratiques de sciences néocoloniales visibles, notamment en quantifiant le phénomène, afin que cette problématique soit débattue au sein de la communauté. Cela a notamment permis à notre équipe de se poser des questions fondamentales sur ses pratiques scientifiques et de (re)découvrir les apports conséquents menés, depuis plus de 60 ans, par les sociologues et les épistémologues sur les racines profondes et historiques pouvant lier colonialisme, impérialisme et science et plus généralement des relations entre centre et périphérie (par exemple les déséquilibres, au sein d’un même pays, entre institutions métropolitaines ou centrales vis-à-vis des institutions régionales).

L’exemple des analogues terrestres de la Puna sèche et du désert d’Atacama illustre ainsi les écarts économique, scientifique et technologique creusés progressivement entre le Nord et le Sud global. Les sciences planétaires et l’astrobiologie, ont été historiquement liées au développement technologique de programmes spatiaux ambitieux et extrêmement coûteux dont souvent les principales ambitions n’étaient pas scientifiques. Les pays du Sud global n’ont ainsi pas eu l’opportunité de profiter de la conquête spatiale de la seconde moitié du XXe siècle pour développer une communauté scientifique locale en sciences planétaires et en astrobiologie.

Des efforts sont actuellement menés au sein du continent sud-américain afin de pallier cette situation et ainsi faciliter l’identification d’interlocuteurs scientifiques locaux par des chercheurs d’institutions étrangères souhaitant mener des recherches en sciences planétaires ou en astrobiologie en Amérique du Sud. Des démarches vertueuses entre certains chercheurs sud-américains et leurs homologues du Nord global ont aussi été menées afin de développer ex nihilo des initiatives de recherche locales dans des domaines spécifiques des sciences planétaires et de l’astrobiologie (par exemple, vis-à-vis d’un cas que notre équipe connaît bien, la recherche sur les météorites au Chili).

Dans le domaine de l’astronomie, à la marge donc des sciences planétaires et de l’astrobiologie, la mise en place des grands observatoires internationaux sur le sol chilien a permis la structuration d’une communauté locale d’astronomes et représente ainsi un bon exemple de début de coopération fructueuse entre le Nord et le Sud global. N’oublions pas de citer aussi le développement remarquable et exemplaire de l’astrobiologie au Mexique, dans les pas des scientifiques mexicains Antonio Lazcano et Rafael Navarro-González, qui démontre qu’une structuration locale indépendante reste possible et peut induire une dynamique positive pour l’ensemble du continent sud-américain.

Toutes ces initiatives restent cependant trop rares ou encore trop déséquilibrées au profit d’un leadership du Nord global et ne peuvent, selon nous, se substituer à une introspection profonde des pratiques de recherche scientifique. Dans un contexte où la légitimité des sciences est contestée, cet effort d’autocritique émanant de la communauté scientifique ne nous semblerait pas superflu.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

09.10.2025 à 15:32

Les défis du réarmement de l’Europe : réveil stratégique ou chaos organisé ?

Laurent Vilaine, Docteur en sciences de gestion, ancien officier, enseignant en géopolitique à ESDES Business School, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)

Texte intégral (2787 mots)

Après des décennies passées à cueillir les « dividendes de la paix », les Européens réarment à grande vitesse, mais de façon désorganisée, voire confuse. Or, la sécurité du continent dépend de la mise en œuvre d’une politique militaire pensée de façon collective et fondée sur une industrie de défense qui deviendrait nettement moins dépendante des États-Unis.

Face à la rhétorique agressive de la Russie, à ses provocations verbales et à ses opérations d’intimidation de plus en plus fréquentes, les États européens réarment. L’attitude illisible de l’administration Trump les incite encore davantage à prendre leur destin en main en matière de défense.

Mais les achats d’armements se font en ordre dispersé. Les Européens (membres de l’UE ou non) continuent de largement dépendre des États-Unis dans ce domaine ; et leur industrie de défense se développe avec une grande lenteur, malgré de progrès récents.

La fin d’une illusion

La guerre en Ukraine a été un révélateur pour les Européens. Après plus de trois décennies de désarmement prononcé pour toucher les fameux « dividendes de la paix » post-guerre froide, les budgets augmentent, accompagnés d’annonces sur des commandes de chars, d’avions de combat, de missiles.

La réactivation des réserves est mise en avant, tout comme la relance des industries d’armement. Ce mouvement, bien que tardif, illustre un gros progrès. L’Europe ne se considère plus comme un continent riche, trop heureux de confier sa protection (notamment nucléaire) aux États-Unis, sans avoir à livrer de véritables efforts propres. En cela, les critiques venues de Washington relatives au manque d’investissements des pays européens dans leur défense étaient parfaitement justifiées.

Mais ce réarmement, aussi nécessaire soit-il, se fait dans le désordre et dans la précipitation, car il est plus guidé par la peur ou par la prise de conscience que par la planification. L’UE, certes, dépense davantage, mais ne réussit pas à définir une vision d’ensemble pour bâtir une défense, sinon intégrée, tout au moins organisée.

Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires européennes ont augmenté de manière historique de 17 % en 2024, atteignant 693 milliards de dollars. La totalité des pays de l’UE, à l’exception de Malte, ont accru leurs budgets militaires. L’Allemagne, longtemps à la traîne en matière de dépenses militaires, a bondi de 28 %, à 88,5 milliards, devenant le quatrième investisseur militaire mondial, ce qui aurait été absolument inimaginable il y a seulement quelques années.

La Pologne est le pays qui consacre le plus gros pourcentage de son PIB à la défense : 4,2 % aujourd’hui contre 2 % en 2021, ce qui marque un effort colossal. L’objectif est d’atteindre 5 % en 2026. En moyenne, même si le chiffre paraît moins spectaculaire, les pays de l’UE ont progressé de 0,2 % en termes de pourcentage du PIB, passant à une moyenne de 1,3 % à 1,5 % en deux ans.

Les fameux dividendes de la paix sont désormais bien derrière nous. La sécurité extérieure redevient centrale, comme au temps de la guerre froide, mais dans un désordre qui fragilise notre souveraineté collective.

Un réarmement en ordre dispersé

Sur la carte du réarmement européen, on distingue autant de stratégies que d’États. L’Allemagne investit son Zeitenwende (changement d’ère) dans des achats auprès des États-Unis : avions F-35, missiles Patriot, hélicoptères CH-47 Chinook…

La France, avec une loi de programmation militaire 2024-2030 de 413 milliards d’euros, mise sur l’autonomie et la dissuasion nucléaire, et reste tournée vers son industrie nationale, particulièrement complète.

L’Italie et l’Espagne modernisent leur marine et leur aéronautique (programmes FREMM, Eurofighter), tout en demeurant très liées à l’Oraganisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan). Les pays baltes et scandinaves se concentrent sur la défense territoriale (fortification des frontières) et les infrastructures d’accueil de troupes alliées.

L’Europe se réarme de manière anarchique : les Tchèques achètent des boucliers antimissiles, les Allemands lancent des satellites, la Lituanie achète des drones turcs ou israéliens, sans qu’un effort de coordination et de rationalisation des achats n’apparaisse.

Certes, cette diversité reflète des besoins réels et pressants, car les différents pays n’éprouvent pas le même sentiment d’urgence, du fait de la géographie mais également des menaces perçues comme directes ou plus lointaines, ou en raison des traditions militaires. Mais l’absence de coordination produit une fragmentation industrielle et opérationnelle. Les armées européennes utilisent aujourd’hui près de 180 systèmes d’armes différents, contre une trentaine aux États-Unis. Cette hétérogénéité augmente les coûts, complexifie la logistique – avec d’innombrables pièces détachées différentes et les compétences multiples qu’il est nécessaire d’entretenir – et, in fine, rend très délicate l’interopérabilité, c’est-à-dire la capacité des systèmes d’armes et donc des armées à travailler ensemble.

Achats d’équipements auprès d’acteurs extérieurs

La Pologne illustre les contradictions qu’engendrent les besoins immédiats de sécurité et l’incohérence stratégique. Ce grand pays, encore en avance sur l’Allemagne en matière de dépenses militaires, est devenu la locomotive militaire de l’Europe, au moins de l’Est, mais au prix d’une dépendance massive à des fournisseurs non européens.

À lire aussi : Le réarmement massif de la Pologne : causes, conséquences et controverses

En août 2025, Varsovie a signé avec la Corée du Sud un contrat portant sur la livraison de 180 chars K2 Black Panther, pour environ 6,5 milliards de dollars, après un premier contrat d’également 180 chars en 2022 ; 61 chars seront assemblés localement sous licence. En parallèle, Varsovie achète à Séoul des obusiers K9 et des avions FA-50, mais n’oublie pas ses alliés américains en acquérant des chars Abrams.

La Pologne s’est donc tournée vers des fournisseurs capables de livrer rapidement des armes de qualité lui permettant une montée en puissance réelle. Ces avantages sont malheureusement accompagnés pour ce pays d’inconvénients réels. La Pologne dépend de la logistique étrangère, et la maintenance de matériels variés se complexifie tant en termes de pièces détachées que de compétences diverses sur des matériels différents.

Mais Varsovie n’est pas seule dans cette situation. Nous le savons déjà : via l’Otan, les États-Unis sont dominants dans la sécurité européenne. Leur parapluie nucléaire en est une forte illustration. De plus, les États-Unis sont, sur le plan industriel, le principal fournisseur des pays européens. Les avions F-35, expression de cette domination, sont désormais l’avion standard de plusieurs forces aériennes européennes. L’Allemagne a prévu 35 appareils, dont les premières livraisons interviendront en 2026, la Belgique en a commandé 34, la Pologne 32 et le Danemark 27, déjà en cours de réception. La Finlande a signé pour 64 exemplaires, livrés progressivement jusqu’en 2030, tandis que la Grèce prévoit jusqu’à 40 avions. La Norvège et les Pays-Bas ont chacun acquis 52 appareils, déjà pour la plupart opérationnels. L’Italie dispose d’environ 90 F-35, le Royaume-Uni en a prévu 138, dont une soixantaine déjà livrés. Enfin, la Suisse en a commandé 36 exemplaires, livrables à partir de 2027, et la République tchèque 24, dont les premières livraisons sont attendues vers 2031.

On le voit, de nombreux pays européens ont préféré privilégier la relation avec les États-Unis, quitte à acheter un système d’armes verrouillé. En effet, les F-35 lient leurs utilisateurs au réseau logistique américain en termes de maintenance, de formation et de mise à jour logicielle.

Cette dépendance technologique pose un problème stratégique majeur, a fortiori lorsque les États-Unis sont dirigés par une administration chaotique et imprévisible et dont l’engagement au sein de l’Otan semble plus que fragile : l’Europe ne contrôle ni ses codes sources, ni sa maintenance, ni ses calendriers d’évolution. En cas de crise transatlantique, cette vulnérabilité pourrait, en quelques semaines, dégrader très fortement les performances de sa flotte de F-35.

Ainsi, l’Europe, incapable de se détacher de la tutelle de Washington, achète sa sécurité en quelque sorte à crédit politique, sans garantie solide. Emmanuel Macron l’a souligné à la Sorbonne, en avril 2024 : « Le moment est venu pour l’Europe de devenir puissance. » Parole précieuse, mais sans grande portée tant que l’Europe se contente d’être une cliente, vulnérable aux intentions de Washington.

La dépendance vis-à-vis des États-Unis pourrait être pleinement justifiée si nous ne disposions pas de la base technique et industrielle pour posséder une véritable autonomie stratégique en matière de défense. La réalité est tout autre ; Airbus, Dassault, Thales, Leonardo, Safran, MBDA, Rheinmetall, Nexter sont autant de champions mondiaux. L’Europe dispose du savoir-faire en quantité, mais manque de coordination et de volonté politique.

Les programmes Scaf (Système de combat aérien du futur) et MGCS (char européen) symbolisent ces lenteurs. Le premier devait incarner l’avenir de la supériorité aérienne européenne. Pourtant, ce projet cumule retards et tensions entre industriels et États membres. Le second, censé succéder au Leopard 2 et au Leclerc, connaît également de grandes difficultés. L’incapacité des Européens à s’entendre profite de manière quasi automatique à leurs concurrents. Les prototypes de chars et de chasseurs des États-Unis et de la Corée du Sud pourraient être opérationnels autour des années 2030. Dans ce cadre, l’ironie est lourde : l’Europe risque de devenir acheteuse de technologies qu’elle aurait pu inventer.

L’UE tente de réagir en mettant sur pied le Fonds européen de défense (Fedef) et l’Agence européenne de défense (AED). Cependant, leurs moyens sont dérisoires (environ 8 milliards d’euros sur la période 2021-2027) et ils sont dénués de véritable gouvernance politique et budgétaire.

Nous le comprenons, la question n’est pas industrielle. L’Europe a la base technique et industrielle. Le problème est politique : les pays européens acceptent-ils de partager entre eux leur souveraineté ? Ils en sont capables, le passé l’a montré, mais la situation géopolitique actuelle nous empêche de tergiverser plus longtemps.

L’autre question essentielle est relative aux États-Unis : l’Europe peut-elle, tout en restant leur alliée, s’affranchir, au moins partiellement, de leur tutelle ? Aucun pays n’apporte de réponse identique à cette question centrale.

Les conditions de la souveraineté militaire

Plusieurs axes s’imposent pour construire une industrie de défense européenne qui entraînera un esprit de défense européen : harmoniser les normes ; mutualiser les achats ; conditionner les contrats étrangers ; créer un « Buy European Act » (équivalent du Buy American Act, une loi américaine de 1933), qui obligerait l’Europe à privilégier les entreprises et produits fabriqués en Europe dans ses marchés publics, et notamment dans la défense ; renforcer le Fedef et élaborer une doctrine commune.

Compte tenu des rapports très différents que les pays entretiennent avec Washington, il est important de montrer à toutes les parties prenantes que ces mesures ne visent pas à se découpler des États-Unis, mais seulement à rééquilibrer la relation transatlantique. Une alliance forte repose sur des partenaires autonomes et libres.

Réarmer est nécessaire. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Ukraine, même si cette dimension demeure. Il s’agit de tenir à distance la Russie, dont on peut parier de la permanence de l’agressivité pendant des décennies.

Réarmer ne couvre pas tout le champ de la défense. Cette dernière engage aussi la diplomatie, la technologie, l’énergie, la résilience des sociétés. Or, malgré les appels et le début de certaines réalisations, l’Europe reste très dépendante en matière d’énergie (gaz américain), de semi-conducteurs (Taïwan et Corée du Sud), du numérique (Gafam)… Une entité politique sans souveraineté ne peut être une puissance. Une souveraineté militaire – ce qui constitue déjà un véritable défi – sans souveraineté industrielle, énergétique et numérique est une illusion.

Pour autant, le réarmement européen met fin à la naïveté stratégique née des années 1990 et, probablement, à l’opportunisme économique dégagé des contraintes de défense. Mais il ne sera durable que s’il s’accompagne d’un sursaut collectif. Un sursaut collectif qui impose de penser l’Europe non plus seulement comme un marché, mais également comme une source de puissance.

L’Europe est une puissance économique avec des moyens et des cerveaux. Elle peut acquérir une souveraineté en matière de défense tout en continuant de coopérer avec les États-Unis, à considérer désormais non plus comme des amis mais comme des alliés. Les États-Unis demeurent un partenaire essentiel, mais n’ont pas à mettre l’Europe sous tutelle. L’Europe-puissance que nous appelons de nos vœux aura pour conséquence de ne plus accepter ce type de relations.

L’Europe est riche et capable. Mais il lui manque la cohésion, la volonté d’agir et la compréhension de la notion de puissance. Elle réarme. Cette évolution est satisfaisante. Mais elle doit réarmer ensemble dans le cadre d’un projet, au risque, sinon, de demeurer un géant économique, sous parapluie américain, parapluie de plus en plus troué d’ailleurs.

Laurent Vilaine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.10.2025 à 15:32

Europe is allowing itself to be dominated by the US. It just isn’t admitting as much

Sylvain Kahn, Professeur agrégé d'histoire, docteur en géographie, européaniste au Centre d'histoire de Sciences Po, Sciences Po

Texte intégral (1330 mots)

For 80 years, Europe maintained an asymmetric yet cooperative relationship with the United States. This imbalance, long accepted as the price of stability and protection, has shifted dramatically under US President Donald Trump. What was once a strategically uneven interdependence has become an unbreakable grip, which is used to exert pressure while being denied by its victims.

In my book, l’Atlantisme est mort ? Vive l’Europe ! (Is Atlanticism Dead? Long Live Europe!), I describe this shift by introducing the concept of “emprisme”: a permitted grip in which Europeans, believing themselves to be partners, become dependent on a power that dominates them without their full awareness.

Emprisme does not merely refer to influence or soft power, but an internalised strategic subordination. Europeans justify this dependence in the name of realism, security, or economic stability, without recognising that it structurally weakens them.

In Trump’s worldview, Europeans are no longer allies but freeloaders. The common market enabled them to become the world’s largest consumer zone and strengthen their companies’ competitiveness, including in the US market. Meanwhile, through NATO, they let Washington bear the costs of collective defence.

The result? According to Trump, the US – because it is strong, generous, and noble – is being “taken advantage of” by its allies. This narrative justifies a shift: allies become resources to exploit. It is no longer cooperation, but extraction.

Ukraine as a pressure lever

The war in Ukraine perfectly illustrates this logic. While the EU mobilized to support Kyiv, this solidarity became a vulnerability exploited by Washington. When the Trump administration temporarily suspended Ukrainian access to US intelligence, the Ukrainian army became blind. Europeans, also dependent on this data, were left half-blind.

The administration’s move was not a mere tactical adjustment, but a strategic signal: European autonomy is conditional.

In July 2025, the EU accepted a deeply unbalanced trade agreement imposing 15% tariffs on its products, without reciprocity. The Turnberry agreement was negotiated at Trump’s private estate in Scotland – a strong symbol of the personalization and brutalization of international relations.

At the same time, the US stopped delivering weapons directly to Ukraine. Europeans now buy American-made arms and deliver them themselves to Kyiv. This is no longer partnership, but forced delegation.

From partners to tributaries

In the logic of the MAGA movement, which is dominant within the Republican Party, Europe is no longer a partner. At best, it is a client; at worst, a tributary.

In this situation, Europeans accept their subordination without naming it. This consent rests on two illusions: the idea that this dependence is the least bad option, and the belief that it is temporary.

Yet many European actors – political leaders, entrepreneurs, and industrialists – supported the Turnberry agreement and the intensification of US arms purchases. In 2025, Europe accepted a perverse deal: paying for its political, commercial and budgetary alignment in exchange for uncertain protection.

It is a quasi-mafia logic of international relations, based on intimidation, brutalization and the subordination of “partners”. Like Don Corleone in Frances Ford Coppola’s The Godfather, Trump seeks to impose an unpredictable American protection in exchange for an arbitrary price set unilaterally by the US.

Emprisme and imperialism: two logics of domination

It is essential to distinguish emprisme from other forms of domination. Unlike President Vladimir Putin’s Russia, whose imperialism relies on military violence, Trump’s US does not use direct force. When Trump threatens to annex Greenland, he exerts pressure but does not mobilize troops. He acts through economic coercion, trade blackmail, and political pressure.

Because Europeans are partially aware of this and debate the acceptable degree of pressure, this grip is all the more insidious. It is systemic, normalized, and thus hard to contest.

Putin’s regime, by contrast, relies on violence as a principle of government – against its own society and its neighbours. The invasion of Ukraine is its culmination. Both systems exercise domination, but through different logics: Russian imperialism is brutal and direct; US emprisme is accepted, constraining, and denied.

Breaking the denial

What makes emprisme particularly dangerous is the denial that accompanies it. Europeans continue to speak of the transatlantic partnership, shared values, and strategic alignment. But the reality is one of accepted coercion.

This denial is not only rhetorical: it shapes policies. European leaders justify trade concessions, arms purchases, and diplomatic alignments as reasonable compromises. They hope Trump will pass, that the old balance will return.

But emprisme is not a minor development. It is a structural transformation of the transatlantic relationship. And as long as Europe does not name it, it will keep weakening – strategically, economically and politically.

Naming emprisme to resist it

Europe must open its eyes. The transatlantic link, once protective, has become an instrument of domination. The concept of emprisme allows us to name this reality – and naming is already resisting.

The question is now clear: does Europe want to remain a passive subject of US strategy, or become a strategic actor again? The answer will determine its place in tomorrow’s world.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

Sylvain Kahn ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.10.2025 à 15:32

L’intelligence, un concept aux multiples facettes

Romuald Blanc, MCU-Psychologue clinicien, Université de Tours

Texte intégral (2194 mots)

Qu’est-ce que l’intelligence ? Comment la définir, et l’évaluer ? Il n’existe pas de réponse simple à ces questions, qui ont fait l’objet de nombreux travaux de recherche. Voici quelques pistes de réflexion.

L’intelligence est un concept complexe, qui englobe plusieurs sortes de capacités cognitives, comme la résolution de problèmes, la pensée abstraite, l’apprentissage et l’adaptation.

Elle ne se limite pas aux performances scolaires, mais inclut aussi des dimensions émotionnelles (l’ajustement émotionnel aux autres, la capacité à agir sur ses propres émotions ou « autorégulation émotionnelle »), sociales (l’adaptation sociale et prise en compte des règles et des conventions sociales qui régissent les relations humaines) et pratiques (l’adaptation au quotidien).

Pour cette raison, définir l’intelligence et l’évaluer est une tâche ardue. Les experts eux-mêmes peinent encore à s’accorder sur sa nature (unique ou multiple), son origine (innée ou acquise) ou ses mécanismes (concernant les processus cognitifs sous-jacents).

Si de nombreux modèles d’intelligence ont été proposés, jusqu’à présent, aucun consensus scientifique incontesté n’a émergé. Globalement, 3 grandes façons de définir l’intelligence se dessinent : les modèles factoriels, les approches dites « multiples » et les modèles neurocognitifs. Voici ce qu’il faut en retenir.

Les modèles factoriels

Parmi les modèles factoriels, citons le modèle mis au point par Charles Edward Spearman, psychologue britannique. Développé en 1904, il repose sur le calcul d’un facteur général d’intelligence (appelé « facteur g »). Celui-ci serait commun à toutes les tâches cognitives, tandis que pour chaque activité il existerait des facteurs spécifiques : un facteur verbal pour le langage, un facteur spatial, etc. Ces « facteurs mentaux » sont déterminés grâce à une méthode mathématique appelée analyse factorielle.

Le modèle de Spearman implique que toutes les performances intellectuelles sont corrélées. L’intelligence serait donc une capacité unique. Bien que critiqué pour son caractère réducteur, il reste une référence dans la psychométrie et la conception des tests de quotient intellectuel.

Dans les années 1930, Louis Leon Thurstone, un psychologue américain, conteste cette vision. Il affirme que l’intelligence n’est pas une capacité unique, mais un ensemble de compétences mentales primaires indépendantes. En se basant sur des analyses factorielles de tests d’intelligence qu’il a fait passer à des étudiants, il détermine qu’il existerait 7 aptitudes mentales primaires : la compréhension verbale, la fluidité verbale, les aptitudes numériques, la visualisation spatiale, la mémoire, la vitesse perceptive et le raisonnement inductif.

En 1963, dans la lignée de ces travaux, le psychologue anglo-américain Raymond Bernard Cattell défend l’idée que l’intelligence générale se divise en deux catégories principales : l’intelligence fluide, qui correspond à notre capacité à traiter de nouvelles informations, à apprendre et à résoudre des problèmes ; et l’intelligence cristallisée, qui s’apparente à nos connaissances stockées, accumulées au fil des ans.

Ce dernier modèle a influencé de nombreux tests d’intelligence modernes, comme les échelles d’intelligence de Wechsler. Il explique pourquoi certaines personnes âgées peuvent exceller dans des domaines nécessitant des connaissances établies, malgré une baisse de leurs capacités de raisonnement abstrait. Il est utilisé en psychologie cognitive et en neurosciences pour étudier le vieillissement cognitif.

Les approches multiples de l’intelligence

En se positionnant face aux modèles antérieurs, jugés réducteurs, le psychologue états-unien Howard Gardner a développé, au début des années 1980, un autre modèle de l’intelligence, intégrant les composantes sociales et culturelles. Son intérêt pour des populations atypiques telles que les enfants dits « prodiges », les « idiots-savants », ou encore les personnes avec autisme lui ont permis de prendre en considération des différentes facettes de l’activité cognitive, en respectant des différences de chacun selon ses forces, ses faiblesses et ses styles cognitifs.

Il définit ainsi huit grandes facettes de l’intelligence : linguistique, logico-mathématique, spatiale, kinesthésique, musicale, interpersonnelle, intrapersonnelle et naturaliste. Gardner propose que chacun peut développer ces intelligences à différents niveaux et qu’il existe de nombreuses façons d’être intelligent dans chacune de ces catégories.

Bien que novateur, ce modèle est critiqué pour son manque de fondement scientifique et la subjectivité de ses catégories. Certains chercheurs y voient plutôt des talents que de véritables formes d’intelligences, et son efficacité pédagogique reste à démontrer. Des critiques suggèrent que la théorie des intelligences multiples manque de fondements scientifiques solides et repose sur des catégories subjectives, souvent perçues davantage comme des talents ou des traits de personnalité que comme des formes distinctes d’intelligence.

En 1985, le psychologue américain Robert Sternberg propose un modèle triarchique de l’intelligence, intégrant des aspects cognitifs, créatifs et pratiques. Il distingue trois formes d’intelligence : analytique (résolution de problèmes logiques), créative (pensée originale et adaptation à la nouveauté) et pratique (adaptation au quotidien, intelligence sociale).

Contrairement à Spearman et Thurstone, qui envisagent l’intelligence comme un ensemble de capacités cognitives mesurables (facteur g ou aptitudes primaires), Sternberg la conçoit comme un processus adaptatif. Être intelligent, c’est savoir s’adapter à de nouvelles situations, choisir des environnements favorables et les modifier si nécessaire.

Réussir à s’intégrer dans un nouvel environnement culturel illustre par exemple cette intelligence pratique et contextuelle. Là où Spearman ou Thurstone y verraient l’expression d’aptitudes générales (raisonnement, compréhension), Sternberg y voit surtout la mise en œuvre de stratégies d’adaptation à un contexte changeant.

La théorie de Sternberg est plus étayée empiriquement que celle de Gardner, car ses composantes (analytique, créative, pratique) peuvent être testées et appliquées en éducation ou en milieu professionnel, pour mieux évaluer les compétences individuelles. La typologie proposée par Gardner, séduisante, est en revanche moins validée scientifiquement.

Si Sternberg reste plus opérationnel et crédible sur le plan scientifique, les deux approches complètent les modèles psychométriques, en mettant l’accent sur l’adaptation et le contexte.

Les modèles neurocognitifs de l’intelligence

Les modèles les plus récents d’intelligence s’appuient sur les connaissances acquises notamment grâce aux progrès effectués en neuro-imagerie (notamment grâce à l’IRM fonctionnelle, qui permet d’observer le fonctionnement cérébral lors de la réalisation d’une tâche donnée).

Ces modèles mettent en avant le rôle des réseaux cérébraux et des fonctions cognitives. Parmi les principaux, on peut citer :

la théorie de l’intégration fronto-pariétale : selon cette théorie, l’intelligence serait basée sur l’intégration, c’est-à-dire le traitement coordonné et harmonieux des informations entre différentes régions du cerveau, notamment entre le cortex pariétal (impliqué dans le raisonnement et le traitement spatial) et le cortex préfrontal (impliqué dans le contrôle exécutif, c’est-à-dire la régulation et la coordination des pensées, des actions et des émotions pour atteindre un but) ;

le modèle des fonctions exécutives : ce modèle souligne le rôle clé de la mémoire de travail (capacité à maintenir et manipuler temporairement des informations), de la flexibilité cognitive (capacité à changer de stratégie ou de point de vue) et de l’inhibition (capacité à résister à des automatismes ou distractions). Ces fonctions, essentielles pour la planification et l’adaptation, sont fortement associées au cortex préfrontal ;

les approches bayésiennes : elles mettent en avant l’idée que le cerveau agit comme un système prédictif, c’est-à-dire qu’il formule en permanence des hypothèses sur le monde à partir de ses expériences passées, puis les ajuste en fonction des nouvelles informations sensorielles (par exemple, lorsque nous marchons dans une rue et que nous entendons un bruit de moteur derrière nous, notre cerveau prévoit qu’une voiture approche. Si le bruit s’éloigne au lieu de se rapprocher, il met à jour son modèle interne pour ajuster sa prédiction) ;

le modèle des réseaux en petits mondes : ce modèle repose sur l’idée que l’intelligence dépend de l’efficacité des connexions neuronales et de la plasticité cérébrale. Le cerveau humain est organisé selon une architecture dite en petit monde, c’est-à-dire un réseau dans lequel les neurones (ou régions cérébrales) sont à la fois fortement connectés localement (favorisant la spécialisation) et efficacement reliés à distance (favorisant l’intégration globale de l’information). Cela signifie qu’il existe des différences interindividuelles : certaines personnes présentent des réseaux cérébraux plus efficaces, caractérisés par un équilibre optimal entre connectivité locale et connectivité globale, ce qui serait associé à de meilleures performances cognitives et à un quotient intellectuel plus élevé. Cependant, cette efficacité n’est pas figée : elle peut être modifiée par l’expérience, l’apprentissage, l’entraînement cognitif ou encore par des changements développementaux (enfance, adolescence) et neurobiologiques (plasticité synaptique, myélinisation). En d’autres termes, le cerveau peut réorganiser ses connexions pour améliorer la circulation de l’information.

Tous ces modèles postulent que l’intelligence est distribuée : elle reposerait sur l’interaction entre différentes régions du cerveau.

La théorie de l’intégration fronto-pariétale et le modèle des fonctions exécutives sont bien étayés empiriquement, grâce à des données de neuro-imagerie et des tâches expérimentales standardisées. Les approches bayésiennes offrent un cadre explicatif puissant, mais plus théorique et difficile à tester directement. Enfin, le modèle des réseaux en petits mondes est empiriquement mesurable, mais surtout corrélationnel.

Ces modèles ne s’opposent pas aux approches développementales classiques, ils les complètent en proposant une explication cérébrale et fonctionnelle des mécanismes qui sous-tendent le développement de l’intelligence

Une absence de consensus

À la fois universelle et plurielle, l’intelligence est un concept complexe, polymorphe et multidimensionnel. L’évaluer n’est pas chose aisée. Sa richesse ne peut être appréhendée à la seule aune de tests standardisés tels que le quotient intellectuel, car celui-ci ne prend pas en compte toutes les formes d’intelligence, ignorant notamment l’intelligence émotionnelle ou créative.

Une compréhension complète de l’intelligence exige de ce fait une approche globale et nuancée. À ce titre, les divers modèles de l’intelligence offrent une vision enrichissante de la complexité de ce concept, en proposant de reconnaître et de valoriser les différentes compétences et talents que chaque individu possède.

En nous incitant à adopter une perspective plus large sur l’intelligence, ils nous aident à mieux comprendre et à soutenir le développement des capacités des individus dans toute leur diversité.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.

Romuald Blanc ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain