ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

09.10.2025 à 15:31

Pénuries, marges en berne, diversification difficile… Pourquoi les pharmacies françaises vacillent

Frédéric Jallat, Professor of Marketing and Academic Director of MSc. in Biopharmaceutical Management, ESCP Business School

Texte intégral (2273 mots)

Les pharmacies françaises se trouvent aujourd’hui au cœur d’un paradoxe : dernier maillon de proximité d’un système de santé sous tension, elles subissent de plein fouet les choix budgétaires et politiques liés au prix des médicaments. Entre fermetures accélérées, marges érodées, pénuries répétées, leur fragilité dit beaucoup des difficultés que traverse la politique de santé au plan national.

Au cœur de l’hiver 2024, de nombreux patients ont eu la désagréable surprise de se voir refuser à l’officine un antibiotique pourtant banal, l’amoxicilline. « Rupture de stock », expliquaient alors les pharmaciens, contraints de trouver des alternatives ou de renvoyer les malades vers leur médecin. Ces incidents, fréquemment répétés au niveau national, illustrent une réalité mal connue : les pharmacies, maillon de proximité du système de santé, se trouvent aujourd’hui aux prises avec un mouvement combinant politiques de prix, stratégies industrielles et arbitrages budgétaires dont elles ne maîtrisent pas les évolutions.

Derrière le comptoir, c’est un acteur économique et social qui subit directement les choix de l’État, les complexités de l’Assurance-maladie et certaines des contraintes auxquelles les laboratoires pharmaceutiques sont désormais confrontés. La pharmacie n’est pas seulement un commerce : elle est devenue le miroir des tensions qui traversent la politique du médicament en France.

Un système très régulé : le prix du médicament, une décision politique

Contrairement à d’autres produits, le prix des médicaments en France ne relève pas du marché, mais d’un arbitrage centralisé. C’est en effet le Comité économique des produits de santé (Ceps) qui fixe les tarifs, à l’issue de négociations complexes avec les laboratoires pharmaceutiques.

Cette régulation poursuit, en réalité, plusieurs objectifs contradictoires :

garantir l’accès aux traitements des patients par un remboursement de l’Assurance-maladie ;

maîtriser les dépenses publiques de santé, dans un contexte de déficit chronique de la Sécurité sociale ;

soutenir l’innovation des laboratoires, grâce au développement de thérapies coûteuses issues de la biotechnologie notamment.

L’équilibre est difficile à tenir. Favoriser l’innovation implique d’accepter des prix élevés pour certains médicaments, tout en imposant des baisses régulières sur les molécules plus anciennes ou les génériques. Ce mécanisme place les officines dans une position de dépendance totale : leur rentabilité est directement conditionnée par ces décisions politiques qu’elles ne contrôlent aucunement.

À lire aussi : Médicaments innovants : la France face à la guerre des prix lancée par Trump

Un jeu d’acteurs sous tension

La politique du médicament ne se joue donc pas seulement dans les antichambres du ministère de la santé ou dans les couloirs du Parlement, mais au cœur d’un rapport de forces permanent et plus ample entre acteurs :

l’État cherche à contenir le coût du médicament, en incitant la substitution des produits princeps par les génériques, notamment ;

les laboratoires mènent un lobbying intense pour préserver leurs marges, tout en menaçant parfois de délocaliser ou de réduire la production sur le territoire – plus encore dans un climat international délétère où le président Trump utilise les droits de douane comme une arme de déstabilisation massive des politiques de développement régional des laboratoires au profit des États-Unis ;

l’Assurance-maladie pousse à rationaliser la consommation, à réduire les volumes et à encadrer les prescriptions ;

les syndicats de pharmaciens défendent la survie du réseau officinal, dénonçant l’érosion continue des marges de la profession ;

les patients-citoyens, enfin, se retrouvent au centre de ce jeu d’influence : leurs perceptions des prix, du reste à charge et des génériques est régulièrement mobilisée comme argument par les uns et par les autres.

Chaque décision de baisse de prix ou de modification des taux de remboursement devient ainsi l’objet de conflits où se croisent intérêts économiques, enjeux budgétaires et considérations politiques que les pharmaciens ne maîtrisent nullement.

Les officines, révélateurs des contradictions du système

Dans ce contexte complexe et perturbé, les pharmacies apparaissent donc comme des victimes collatérales de la politique du médicament, et ce, d’un triple point de vue.

1. Des marges sous pression

Leur modèle économique est extrêmement encadré. Les marges sur les médicaments remboursables sont fixées par décision politique, non par une libre concurrence. Les baisses décidées par le Ceps se répercutent immédiatement sur la trésorerie des pharmaciens.

2. Une difficile gestion des pénuries

À cette contrainte financière s’ajoute la multiplication des ruptures de stock. Les pénuries ont été multipliées par 30 en dix ans, au point de devenir un phénomène structurel, selon la feuille de route ministérielle 2024–2027.

En 2023, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) recensait près de 5 000 ruptures de stock ou risques de rupture, soit un tiers de plus qu’en 2022 et six fois plus qu’en 2018.

À chaque fois, les pharmaciens sont contraints d’expliquer aux patients pourquoi certains produits sont indisponibles, et doivent improviser dans l’urgence en ayant parfois à gérer des situations psychologiquement difficiles. Une mission chronophage, source de frustration voire d’agressivité de la part de leurs patients-clients.

3. Une diversification insuffisante

Pour compenser ce manque à gagner, les pharmacies ont développé de nouvelles activités : vaccination, tests, conseils en prévention, vente de parapharmacie. Mais ces relais de croissance ne suffisent pas à stabiliser un modèle économique fragilisé par la régulation.

En France, en effet, le réseau officinal se délite d’année en année : au 1ᵉʳ janvier 2025, on comptait 20 242 pharmacies, soit 260 de moins qu’en 2024 et 1 349 de moins qu’en 2015. En une décennie, plus de 6 % des officines ont disparu…

Les territoires ruraux, déjà fragilisés par un ample phénomène de désertification médicale, sont les plus touchés. Faute de repreneur, de nombreuses officines ferment, accentuant les inégalités d’accès aux soins. Dans certains villages, la pharmacie peut souvent représenter le dernier service de santé disponible. Comme le bureau de poste ou l’épicerie locale, la fermeture d’une pharmacie est aussi un lieu de vie sociale qui disparaît.

Une dimension sociale, politique et symbolique

La pharmacie n’est pas un commerce comme les autres. Elle incarne un service de santé de proximité, accessible (car encore sans rendez-vous) présent dans de nombreux quartiers. Et c’est précisément cette valeur symbolique et sociale qui rend le débat explosif.

Chaque ajustement tarifaire est scruté par les syndicats, repris par les médias et discuté au Parlement. La récente décision du gouvernement de réduire le taux de remboursement des médicaments courants de 65 % à 60 % a suscité une vive inquiétude. Derrière ces chiffres, ce sont à la fois les patients (qui voient leur reste à charge augmenter) et les officines (qui anticipent une nouvelle pression sur leurs marges) qui sont concernés.

En 2024, la marge brute moyenne est passée sous les 30 % du chiffre d’affaires, un seuil historiquement bas, alors même qu’elle se situait encore à 32 % quelques années plus tôt. Si le chiffre d’affaires moyen des officines s’est élevé à plus de 2,5 millions d’euros, en hausse de 5 % par rapport à 2023, cette progression a surtout été portée par des médicaments coûteux à faible marge, représentant déjà 42 % des ventes remboursables. Dans le même temps, les charges ont bondi de près de 12 %.

Une enquête syndicale affirme que 75 % des pharmacies ont vu leurs disponibilités baisser en 2024, et qu’une sur cinq fonctionne désormais en déficit de trésorerie. Selon Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), « les officines ne peuvent pas survivre si les pouvoirs publics continuent de rogner [les] marges [de celles-ci] tout en [leur] confiant de nouvelles missions ».

La colère des pharmaciens : un signal politique

En mai 2024, les pharmaciens ont décidé de faire entendre leur voix. Près de 90 % des pharmacies (de France hexagonale et ultramarine, ndlr) ont baissé le rideau le temps d’une journée, dans une mobilisation massive et inédite destinée à alerter les pouvoirs publics sur la dégradation de leurs conditions économiques.

Leur message était clair : dénoncer des marges insuffisantes, une explosion des charges et une gestion des pénuries devenue insupportable. Au-delà, s’exprimait aussi la peur d’une dérégulation accrue – via la vente en ligne ou l’arrivée de nouveaux acteurs de la distribution.

Plusieurs collectifs de pharmaciens ont exprimé l’idée de ne pas être relégués au rang de simples intermédiaires, mais bien d’être reconnus comme des acteurs de santé publique indispensables et spécifiques. Plusieurs actions ont été menées l’été dernier qui ont fait suite à la première mobilisation professionnelle inédite de 2024. À l’initiative de l’appel de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) du 23 juin 2025, trois actions majeures ont été entreprises :

une manifestation devant le ministère de la santé, le 1er juillet 2025 ;

la fermeture des officines relayée par une campagne médiatique massive le 16 août dernier ;

une manifestation d’ampleur menée le 18 septembre au cours de laquelle 75 % des officines ont été fermées et 52 cortèges organisés, rassemblant 15 000 manifestants sur tout le territoire.

Grâce à cette mobilisation professionnelle sans précédent, les pharmaciens ont remporté une victoire symbolique importante. Le premier ministre d’alors, François Bayrou, a choisi de les écouter et a suspendu, pour un minimum de trois mois, l’arrêté sur le plafond des remises génériques, malgré l’opposition de Bercy.

Les officines françaises incarnent à elles seules le dilemme du système de santé national : concilier innovation pharmaceutique, maîtrise des dépenses publiques et équité d’accès aux soins. Elles sont à la fois le dernier commerce de proximité dans bien des territoires et le révélateur des contradictions d’une politique du médicament soumise à de multiples pressions, parfois contradictoires.

Leur fragilité croissante – marges érodées, fermetures multipliées en zone rurale, gestion quotidienne des pénuries – n’est pas une question marginale, mais un enjeu politique et social majeur. Comme l’a montré la mobilisation historique de mai 2024 et de l’été 2025, les pharmaciens refusent d’être réduits à de simples distributeurs. Leur avenir dépend désormais de la capacité des pouvoirs publics à inventer un compromis durable entre logiques économiques et exigences de santé publique.

On peut donc, à bon escient, se poser la question de savoir si la survie des officines n’est pas devenue le véritable baromètre de la santé démocratique de notre système de soins.

Frédéric Jallat ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.10.2025 à 15:30

De Byzance à nos tables : l’étonnante histoire de la fourchette, entre moqueries, scandales et châtiment divin

Darius von Guttner Sporzynski, Historian, Australian Catholic University

Texte intégral (2999 mots)

Née dans l’Empire byzantin, adoptée en Italie puis diffusée en Europe grâce à des mariages royaux et à l’influence de grandes reines, comme Bonne Sforza (1494-1557) ou Catherine de Médicis (1519-1589), la fourchette est devenue au fil des siècles un symbole de propreté, de civilité et de raffinement.

Aujourd’hui, on prend à peine conscience de saisir une fourchette. Elle fait partie d’un service de couverts standard, aussi indispensable que l’assiette elle-même. Mais il n’y a pas si longtemps, cet ustensile désormais bien banal était accueilli avec méfiance et moquerie, allant jusqu’à causer un scandale.

Il a fallu des siècles, des mariages royaux et une pointe de rébellion culturelle pour que la fourchette passe des cuisines de Constantinople (l’actuelle Istanbul) aux tables d’Europe.

Un ustensile scandaleux

Les premières versions de la fourchette ont été retrouvées dans la Chine de l’âge du bronze et dans l’Égypte antique, bien qu’elles aient probablement servi surtout à la cuisson et au service des aliments. Les Romains disposaient de fourchettes élégantes en bronze et en argent, mais là encore principalement pour la préparation des repas.

Manger avec une fourchette – surtout une petite fourchette personnelle – restait rare. Au Xe siècle, les élites byzantines l’utilisaient librement, choquant leurs invités venus d’Europe occidentale. Et vers le XIe siècle, la fourchette de table commença à faire son apparition lors des repas à travers l’Empire byzantin.

En 1004, Maria Argyropoulina (985–1007), sœur de l’empereur Romanos III Argyros, épousa le fils du Doge de Venise et provoqua un scandale en refusant de manger avec ses doigts. Elle se servait d’une fourchette en or. Plus tard, le théologien Pierre Damien (1007–1072) déclara que la vanité de Maria, qui utilisait des « fourchettes en métal artificiel » au lieu des doigts donnés par Dieu, avait provoqué le châtiment divin de sa mort prématurée, survenue dans sa vingtaine.

Pourtant, au XIVe siècle, la fourchette était devenue courante en Italie, en partie grâce à l’essor des pâtes. Il était beaucoup plus facile de manger des filaments glissants avec un instrument à dents qu’avec une cuillère ou un couteau. L’étiquette italienne adopta rapidement la fourchette, surtout parmi les riches marchands. Et c’est par cette classe aisée que la fourchette fut introduite dans le reste de l’Europe au XVIe siècle, grâce à deux femmes.

Le rôle de Bonne Sforza

Née dans les puissantes familles Sforza de Milan et d’Aragon de Naples, Bonne Sforza (1494–1557) grandit dans un monde où les fourchettes étaient utilisées et, mieux encore, à la mode. Sa famille était rompue aux raffinements de l’Italie de la Renaissance : l’étiquette de cour, le mécénat artistique, l’habillement ostentatoire pour hommes et femmes, et les repas élégants.

Lorsqu’elle épousa Sigismond Iᵉʳ, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie en 1518, devenant reine, elle arriva dans une région où les usages à table étaient différents. L’usage des fourchettes y était largement inconnu.

Dans les cours de Lituanie et de Pologne, l’usage des couverts restait limité. Cuillères et couteaux servaient pour les soupes, les ragoûts et la découpe de la viande, mais la plupart des aliments étaient consommés avec les mains, aidés de pain ou de « tranchoirs » – de grosses tranches de pain rassis servant à absorber les jus des plats.

Cette méthode, à la fois économique et profondément ancrée dans les traditions culinaires de la noblesse, reflétait une étiquette sociale où les plats communs et le repas partagé étaient la norme. La cour de Bonne introduisit les manières italiennes dans la région, apportant davantage de légumes, du vin italien et, surtout, la fourchette de table.

Si son usage était probablement limité au départ aux occasions formelles ou aux cérémonies de cour, il fit forte impression. Au fil du temps, et surtout à partir du XVIIe siècle, la fourchette se généralisa parmi la noblesse de Lituanie et de Pologne.

Catherine de Medicis et la France

Catherine de Médicis (1519–1589) naquit au sein de la puissante famille florentine des Médicis, nièce du pape Clément VII. En 1533, à l’âge de 14 ans, elle épousa le futur Henri II de France dans le cadre d’une alliance politique entre la France et la papauté, quittant ainsi l’Italie pour rejoindre la cour de France.

Catherine de Médicis introduisit les fourchettes en argent et les usages culinaires italiens à la cour.

Comme pour Bonne Sforza, ces nouveautés faisaient partie de son trousseau. Elle arriva d’Italie avec des cuisiniers, des pâtissiers, des parfumeurs, mais aussi des artichauts, des truffes et une vaisselle raffinée. Son sens culinaire contribua à transformer les repas de cour en véritables spectacles.

Si la légende a sans doute amplifié son influence, de nombreux plats aujourd’hui considérés comme emblématiques de la cuisine française trouvent en réalité leur origine dans sa table italienne : la soupe à l’oignon, le canard à l’orange ou encore le sorbet.

La « bonne façon » de manger

Voyageur insatiable, Thomas Coryate (1577–1617) rapporta au début du XVIIe siècle des récits d’Italiens utilisant des fourchettes, une pratique qui paraissait encore ridiculement affectée dans son pays.

En Angleterre, l’usage de la fourchette au début du XVIIe siècle passait pour un signe de prétention. Même au XVIIIe siècle, on considérait qu’il était plus viril et plus honnête de manger avec un couteau et les doigts.

Mais à travers l’Europe, le changement était en marche. La fourchette commença à être perçue non seulement comme un ustensile pratique, mais aussi comme un symbole de propreté et de raffinement.

En France, elle devint un reflet de la civilité de cour. En Allemagne, les fourchettes spécialisées se multiplièrent aux XVIIIe et XIXe siècles : pour le pain, les cornichons, la glace ou le poisson.

En Angleterre, son usage finit par devenir un marqueur social : la « bonne façon » de la tenir distinguait les gens polis des malappris.

Avec l’essor de la production de masse au XIXe siècle, l’acier rendit les couverts abordables et la fourchette devint omniprésente. À cette époque, le débat ne portait plus sur la question d’en utiliser une, mais sur la manière correcte de s’en servir. Les manuels de savoir-vivre dictaient désormais les règles : pas question de ramasser les aliments comme avec une cuillère, ni de les piquer sauvagement, et toujours tenir la fourchette dents vers le bas.

Il fallut des scandales, des toquades royales et des siècles de résistance pour que la fourchette s’impose à table. Aujourd’hui, il est presque impossible d’imaginer manger sans elle.

Darius von Guttner Sporzynski ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.10.2025 à 15:30

Le marketing viral du chocolat de Dubaï

Anne Parizot, Professeur des universités en sciences de l'information et de la communication émérite, Université Bourgogne Europe

Texte intégral (2109 mots)

Une tablette de chocolat artisanal, née à Dubaï et popularisée sur TikTok, est devenue en quelques mois un phénomène mondial. Entre marketing viral, copies industrielles, le « chocolat de Dubaï » illustre les tensions contemporaines entre authenticité, imitation et contrefaçon dans l’alimentation mondialisée. Plus encore qu’un produit, c’est un nom qui fait vendre.

Chocolat de Dubaï ? Si vous n’en n’avez jamais entendu parler, peut-être n’êtes-vous ni gourmand ni accro aux réseaux sociaux. Pourtant, il fait le buzz depuis 2024.

Le « Dubai chocolate », créé par l’entrepreneuse anglo-égyptienne Sarah Hamouda, associe chocolat au lait, crème pistache-tahini et cheveux d’ange (kadayif). Ce qui frappe : son goût, sa texture onctueuse et croustillante, mais surtout la rapidité avec laquelle il s’est imposé comme un symbole culinaire de Dubaï. Baptisé « Can’t get knafeh of It » signifiant « On ne peut plus s’en passer », il a explosé en popularité après une vidéo TikTok devenue virale, de Maria Vehera (2023).

Sur les réseaux sociaux, le chocolat de Dubaï est conçu comme un spectacle visuel relevant du « food porn ». Gros plans, ralentis et zooms exaltent textures, couleurs et gestes rituels : ouverture de l’emballage, cassure de la tablette, coulants et craquants. L’esthétisation extrême transforme la dégustation en scène sensuelle, associée à l’exotisme d’une expérience rare, presque interdite.

Du luxe artisanal à la copie industrielle

Face à l’engouement de ce produit à l’origine artisanal, les marques se sont emparées du concept : en France, Lindt, la célèbre marque de chocolat suisse, Lidl propose sa propre version à prix bas, relayée sur TikTok ou Jeff de Bruges développe des déclinaisons de la tablette classique.

Une trajectoire typique : un produit culinaire innovant, viral et artisanal bascule vers une industrialisation massive, avec ses imitations et risques de contrefaçon. Si certains s’attachent à ces saveurs, d’autres ont senti un autre goût. « Ça a le goût de l’argent », a plaisanté le présentateur Al Roker dans l’émission « Today » après l’avoir goûté en direct. Plaisantait-il vraiment ?

Buzz ou tromperie ?

L’importance des mots du chocolat a été soulignée par les chercheurs Laurent Gautier, Angelica Leticia Cahuana Velasteguí et Olivier Méric, et ici c’est le nom de ce chocolat qui suscite le débat. « Chocolat de Dubaï » peut laisser croire que les tablettes sont produites aux Émirats. Or, beaucoup viennent en réalité de Turquie ou d’Europe et peuvent donc induire le consommateur en erreur.

La justice allemande a rendu deux jugements contradictoires. À Cologne, l’appellation « Dubai Chocolate » sur des tablettes turques a été jugée trompeuse. À Francfort, au contraire, les juges ont estimé qu’il renvoyait à une recette culinaire plus qu’à une origine géographique. En France, le Code de la consommation est clair : une pratique commerciale trompeuse est interdite si l’emballage suggère une origine fausse ou ambiguë. Pour éviter ce risque, certaines marques comme Lindt utilisent la formule prudente « Dubaï Style ».

Le buzz a engendré une économie parallèle avec des versions contrefaites ; les douanes autrichiennes saisissent plus de 2 500 tablettes lors de contrôles frontaliers. Ces copies exposent les consommateurs à des risques sanitaires que souligne la revue UFC-Que choisir. Le succès du produit repose plus sur le marketing viral des réseaux sociaux que sur ses qualités gustatives.

Quand le nom fait vendre

Au-delà des saveurs, c’est le nom qui alimente le succès – et parfois la confusion. « Dubaï » agit comme une marque imaginaire, synonyme de luxe, de prestige et d’exotisme. Le produit original mise sur un storytelling sophistiqué : mélange gourmand, raffiné, savoir-faire, texture fondante, masse de cacao… Chocolat Dubaï c’est partager un peu de la magie de Dubaï, une saveur nouvelle, expérience gustative.

Trois formulations circulent aujourd’hui, porteuses d’un sens implicite différent. Le jeu sur les prépositions et sur les adjectifs est au cœur du storytelling culinaire. Comme l’a montré le sémiologue Roland Barthes, la nourriture est aussi un discours.

« Dubaï » fonctionne comme une marque imaginaire :

« Chocolat de Dubaï » : la préposition « de » suggère une origine géographique et une authenticité. Comme pour « vin de Bordeaux », le consommateur attend un produit provenant effectivement des Émirats. Cette formulation pose des problèmes juridiques lorsque le chocolat est fabriqué ailleurs. Les marques doivent donc être déposées pour être protégées et l’indication géographique (IG) est essentielle.

« Chocolat Dubaï » (sans préposition) fonctionne comme un raccourci puissant associant un toponyme immédiatement reconnaissable à une catégorie universelle – chocolat. Le nom n’est pas une marque déposée, mais un surnom collectif, facile à retenir et à partager. On est dans l’onomastique – ou étude des noms propres – marketing, où la référence territoriale glisse vers l’imaginaire. La juxtaposition franco-anglaise – « Dubai chocolate » ↔ « Chocolat Dubaï » – crée un effet de résonance interlinguistique qui facilite la viralité.

« Chocolat Dubaï Style » insiste sur l’inspiration culinaire sans revendiquer l’origine. D’un point de vue linguistique, l’ajout de « style » signale l’inspiration culinaire et protège le fabricant du risque de tromperie, en signalant une imitation assumée. Mais le consommateur en est-il toujours conscient ?

Ces variations linguistiques révèlent un glissement métonymique : de la référence au lieu réel à un imaginaire global du luxe et de l’excès.

Le nom propre comme storytelling

L’onomastique alimentaire, ou étude des noms propres devient un instrument de storytelling, mais aussi un champ de bataille juridique et économique. Une entreprise joue clairement sur le nom sur un registre humoristique : la marque française Klaus et son « Doubs by Chocolate » détourne l’imaginaire du Golfe pour l’ancrer dans le terroir du Haut-Doubs.

L’entreprise franc-comtoise a bien compris le rôle essentiel de l’onomastique. Ce « Doubs by Chocolate » surfe sur la vague, mais le nom identifie clairement le chocolat comme un produit régional. L’origine signalée ne crée pas de risque juridique, tout en conservant une homophonie parfaite avec le fameux « Dubai chocolate ». En référence directe à Dubaï et à l’imaginaire idyllique de luxe et de volupté, avec toutes les précautions prises pour qu’il n’y ait pas mégarde, l’entreprise Klaus met en place un marketing déroutant évoquant le décalage.

Du viral au patrimonial ?

Traditionnellement, les produits alimentaires deviennent patrimoine à travers le temps, consolidés par des générations d’usage, protégés par des labels (AOP, IGP). Le Dubai chocolate inverse la logique. Son patrimoine n’est pas hérité, mais produit par la viralité. Les millions de vues et de partages jouent le rôle de validation. Ce n’est pas l’État ni l’Unesco qui consacrent le produit, mais l’algorithme et les réseaux sociaux. Ce phénomène illustre une tendance nouvelle : la patrimonialisation accélérée.

Autre singularité : le Dubai chocolate n’est pas lié à un terroir rural, comme le vin de Bordeaux. Il est rattaché à une « ville-monde ». Il devient l’équivalent culinaire d’un gratte-ciel ou d’un centre commercial : un symbole urbain. Cette urbanisation du patrimoine alimentaire montre que les métropoles ne sont plus seulement consommatrices de traditions, mais aussi créatrices d’icônes gastronomiques.

Confrérie culinaire mondiale

Mais peut-on parler de patrimoine pour un produit si récent ?

Oui, si l’on considère le patrimoine comme un ensemble de signes partagés et valorisés par une communauté. Dans ce cas, TikTok joue le rôle de confrérie culinaire mondiale. Mais ce patrimoine est fragile. Ce qui est consacré par la viralité peut être supplanté demain par une nouvelle mode.

Le chocolat de Dubaï illustre parfaitement les dilemmes contemporains : entre innovation culinaire et marketing viral, entre authenticité et imitation, entre inspiration et contrefaçon.

Anne Parizot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.10.2025 à 14:16

Écrire à la main et faire des pauses aide à mémoriser

María del Valle Varo García, Research assistant professor, Universidad de Deusto

Texte intégral (1934 mots)

Le cerveau a ses propres règles, tout comme notre façon d’apprendre et de mémoriser. Les réseaux neuronaux sont plus actifs quand on écrit à la main que quand on tape au clavier, et les pauses réelles aident à consolider les connaissances.

Arrêtons-nous un instant et observons le doux flux de ces mots sous nos yeux, ce va-et-vient silencieux et la voix qui les lit dans notre tête. Combien d’entre eux resteront gravés dans votre mémoire dans cinq minutes ? Et combien resteront, sans effort, dans notre mémoire demain ? La question n’est pas anodine. Nous vivons à une époque où la vitesse domine notre façon d’apprendre et, paradoxalement, aussi d’oublier.

Tous les mots ne sont pas traités au même rythme. Vous avez peut-être entendu dire qu’une personne peut lire entre 200 et 300 mots par minute, en écouter environ 150 ou en lire encore moins au toucher en braille. Mais cette vitesse n’est pas synonyme de compréhension : en fait, au-delà de 500 mots par minute, l’assimilation chute de manière drastique. Et ce qui est absorbé est-il vraiment conservé ? Pas nécessairement. Dévorer avidement des mots n’est pas la même chose que s’imprégner de leur essence.

Différents souvenirs en un seul

Pour que les mots prennent tout leur sens et se transforment en idées ou en concepts durables, ils doivent d’abord traverser l’espace fragile et éphémère de la mémoire opérationnelle, également appelée mémoire à court terme, chargée de maintenir l’information active pendant que le cerveau la traite. Mais cela ne suffit pas.

Pour que ce qui est retenu se stabilise, l’information doit être stockée dans un type de mémoire sémantique, affective, spatiale ou temporelle. Se souvenir de vacances implique une mémoire épisodique, teintée d’émotion et de lieu ; en revanche, savoir que la capitale de l’Italie est Rome renvoie à une mémoire sémantique, dépourvue de contexte personnel.

À la main ou au clavier ?

Il est difficile aujourd’hui de trouver un espace où le clavier n’a pas presque entièrement remplacé l’encre ou le graphite. Cependant, il convient de rappeler que l’écriture manuscrite reste un outil puissant pour le développement cognitif : écrire à la main active un réseau plus large de régions cérébrales (motrices, sensorielles, affectives et cognitives) que la dactylographie. Cette dernière, plus efficace en termes de vitesse, exige moins de ressources neuronales et favorise une participation passive de la mémoire de travail.

En revanche, l’utilisation active de la mémoire à court terme (à l’aide d’outils non numériques) s’avère plus bénéfique tant en classe que dans les contextes cliniques liés à la détérioration cognitive.

Les pauses sont sacrées

Le rythme et les pauses sont également déterminants dans ce passage de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Les pauses actives, ces brefs moments où nous interrompons notre étude pour nous étirer, marcher ou contempler quelque chose sans but immédiat, permettent au cerveau de réorganiser ce qui a été appris et de le consolider plus solidement.

Cependant, aujourd’hui, ces pauses sont souvent associées à des activités impliquant l’utilisation d’écrans : téléphones portables, télévision, tablettes. Si l’on pouvait faire une comparaison avec l’exercice physique, on pourrait s’imaginer dans une salle de sport où l’on court à 12 km/h pendant les pauses entre les séries. Il se passe quelque chose de très similaire lorsque nous utilisons nos pauses pour regarder des vidéos rapides, lire des titres ou naviguer sans but sur les réseaux sociaux : l’esprit ne se repose pas, ne se consolide pas, et l’attention se fragmente.

Le travail pendant le sommeil

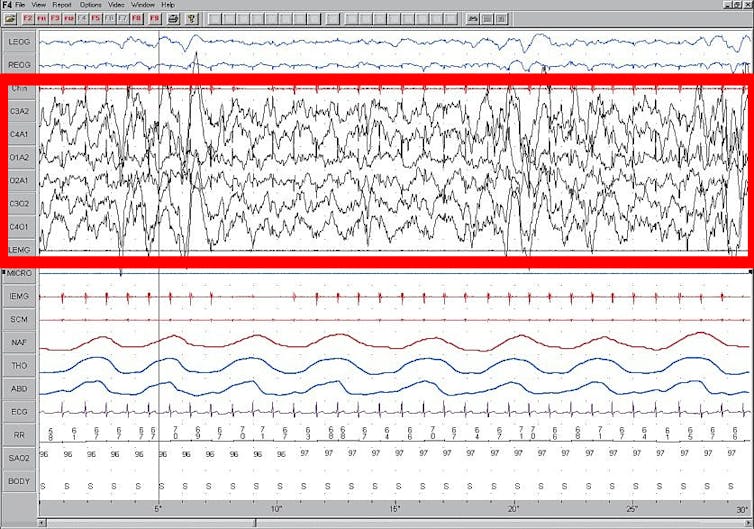

Les neurosciences soulignent également le rôle crucial du sommeil dans la consolidation de la mémoire. Pendant le sommeil à ondes lentes, le cerveau entre dans un état de synchronisation neuronale caractérisé par la prédominance des ondes delta (0,5-4 Hz), qui favorisent la réactivation des traces mnésiques – traces qui restent dans l’esprit après une expérience et qui servent de base à la mémoire et à la possibilité de se souvenir.

Ces oscillations lentes créent un environnement à faible interférence sensorielle qui facilite le dialogue entre l’hippocampe et le néocortex. On a notamment observé que les ondes thêta (4-8 Hz), plus fréquentes pendant la phase REM (Rapid Eye Movement) et également présentes dans les phases NREM (Non-Rapid Eye Movement) légères, interviennent dans ce transfert. Plus précisément, elles permettent le passage des souvenirs de leur stockage temporaire dans l’hippocampe vers les régions corticales de stockage à long terme.

De même, les fuseaux du sommeil, brefs schémas d’activité cérébrale qui se produisent pendant le sommeil léger, générés principalement par le thalamus, sont associés au renforcement des connexions neuronales pertinentes.

Diverses études utilisant la polysomnographie et la neuro-imagerie ont montré des corrélations entre la densité de ces fuseaux de sommeil et les performances dans les tâches de mémoire épisodique.

Il a été suggéré que ces oscillations agissent comme une sorte de « marqueur de pertinence » qui sélectionne les informations méritant d’être consolidées.

Ainsi, pendant notre sommeil, le cerveau exécute automatiquement un processus de réorganisation et de renforcement de la mémoire. Il donne la priorité à ce qui est significatif et élimine ce qui est non pertinent. Ce n’est pas un hasard si, au réveil, une mélodie ou une phrase apparemment insignifiante nous revient sans effort à l’esprit : ce sont les échos de ce travail nocturne minutieux qui écrit la mémoire.

Reprendre de bonnes habitudes

Comprendre comment nous apprenons nous révèle également comment nous devrions vivre. Il ne s’agit pas seulement de réduire l’utilisation des écrans, mais aussi de retrouver un rythme plus humain. Écrire à la main aide à activer les réseaux neuronaux en profondeur ; pensons, par exemple, aux notes prises en classe et à la façon dont, en les relisant, les idées resurgissent plus clairement.

D’autre part, il est recommandé de reprendre l’habitude de faire de véritables pauses, loin des appareils : observer le vol d’un oiseau, sentir sa respiration, étirer son corps.

Il est également utile de renforcer ce que l’on a appris par de brefs exercices de récupération active.

De plus, il ne faut pas sous-estimer le rôle du sommeil profond : c’est là que la mémoire mûrit et fixe ce qui a été appris. Ce n’est que lorsque nous lui accordons le temps nécessaire pour se reposer et assimiler que la connaissance s’enracine véritablement. Ainsi, les mots qu’il lit aujourd’hui pourront devenir des souvenirs vivants, capables de l’accompagner au-delà des cinq prochaines minutes, peut-être même toute sa vie.

María del Valle Varo García ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.10.2025 à 10:23

COP30 : Comment éviter que le plastique ne devienne le canot de sauvetage de l’industrie pétrolière ?

Marie-France Dignac, Directrice de recherches sur la biologie des sols, INRAE, Inrae

Jean-François Ghiglione, Directeur de recherche, Ecotoxicologue, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Texte intégral (2997 mots)

Issus à 99 % du pétrole, les plastiques alimentent la crise écologique et climatique tout au long de leur cycle de vie. Derrière l’image trop familière des déchets qui polluent les rivières puis les océans, la production et le recyclage des plastiques sont aussi source d’émissions considérables de gaz à effet de serre, de quoi compromettre les efforts mondiaux de réduction des émissions. Surtout, les plastiques, un débouché du pétrole, entretiennent la dépendance de l’économie aux énergies fossiles. Le risque serait qu’ils deviennent la planche de salut des industriels de la pétrochimie à l’occasion de la COP30 sur le climat, qui se déroulera du 10 au 21 novembre 2025, à Belem, au Brésil.

À partir du 10 novembre 2025, la COP30 sur le climat réunira les États membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) au cœur de la forêt amazonienne, au Brésil. Il s’agit d’un rendez-vous majeur du multilatéralisme, où l’on espère que les ambitions régulièrement formulées par les États vont enfin se concrétiser.

Le contexte international n’est pas forcément au beau fixe pour cela. Face à des pays qui nient la science, ou qui se soucient peu de l’environnement et de la santé humaine et refusent de comprendre que leurs propres économies en paieront le prix à long terme, les pays engagés dans la transition vers une économie moins polluante et moins dépendante des énergies fossiles peinent à se faire entendre. Les négociations en vue d’un traité contre la pollution plastique, qui n'ont toujours pas abouti à un texte, en fournissent un exemple éloquent.

Les preuves scientifiques sont pourtant très claires quant aux impacts de la production de plastiques sur la perte de biodiversité et la pollution à l’échelle planétaire. D’autant plus que ces impacts sont en réalité bien plus larges : les plastiques impactent la santé humaine et exacerbent le dépassement de toutes les autres limites planétaires. En cela, ils aggravent la crise écologique et climatique déjà en cours.

À lire aussi : Jusqu’à quand pourrons-nous dépasser les limites planétaires ?

Pas de plastique sans pétrole

L’impact climatique du secteur de la pétrochimie est moins souvent mis en avant que celui des secteurs de l’énergie et des transports, plus proches des consommateurs. Il fait pourtant figure d’éléphant dans la pièce : entre 4 et 8 % de la production de pétrole est aujourd’hui utilisée pour fabriquer des produits plastique. Près de 99 % de ces produits sont fabriqués à partir de pétrole.

Depuis l’extraction et le transport des combustibles fossiles, jusqu’à la fabrication, l’utilisation et l’élimination des plastiques, ces matériaux génèrent des émissions qui contribuent au réchauffement climatique. Les plastiques sont ainsi directement responsables de 3,5 % des émissions globales de gaz à effet de serre, dont la plupart sont générées lors de leur production.

Le recyclage des plastiques, souvent mis en avant par ces industriels, n’a rien d’une solution miracle. Toutes les technologies de traitement des déchets plastiques sont émettrices de gaz à effet de serre :

leur incinération libère le carbone qui les constitue sous forme de CO2,

leur mise en décharge entraîne des émissions de méthane (Bauer et coll., 2022)

de façon générale, recycler les plastiques nécessite de grandes quantités d’énergie.

Dans un scénario de statu quo, si la production et l’utilisation de plastiques continuent d’augmenter au rythme actuel (soit un doublement de la quantité de plastiques produits tous les 20 ans), les émissions de gaz à effet de serre provenant des plastiques pourraient représenter de 10 à 13 % du budget carbone total (c’est-à-dire, la quantité de gaz à effet de serre que l’on peut encore se permettre d’émettre tout en restant sous la barre d’une hausse de +1,5 °C à l’horizon 2050).

Des impacts indirects à large échelle

Et encore, les chiffres qui précèdent ne tiennent pas compte du fait que les plastiques participent directement à la mondialisation de l’économie. Ils permettent de transporter les biens et denrées sur de très longues distances et de ce fait favorisent une économie basée sur une production loin des zones de consommation, fortement émettrice de gaz à effet de serre.

La pollution plastique se retrouve dans les rivières, les océans ou sur terre, sous différentes tailles (macro, micro ou nanoplastiques), et peut persister pendant des siècles. Selon l’OCDE, environ 22 % des déchets plastiques finissent dans l’environnement, dont une grande partie dans l’océan, nuisant à la vie marine.

Les aliments, l’eau et l’air sont ainsi contaminés et les microplastiques finissent, à travers la chaîne alimentaire, également dans notre corps. Les preuves scientifiques de l’impact des plastiques sur la santé humaine sont de plus en plus solides.

Mais ce n’est pas tout. Les plastiques agissent également indirectement sur le réchauffement climatique. En effet, les débris plastiques en mer modifient les cycles du carbone et des nutriments. En agissant sur les processus microbiens, ils diminuent la productivité en nutriments à la surface de l’océan. Résultat : les « pompes à carbone » de l’océan, qui ont permis de piéger environ 31 % des émissions anthropiques de CO2 entre 1994 et 2007, fonctionnent moins bien.

Par ailleurs, une méta-analyse récente a montré que la présence de microplastiques dans l’eau ou dans les sols pourrait diminuer la photosynthèse, et donc limiter la production de biomasse carbonée. Avec des impacts sur la sécurité alimentaire, mais aussi sur les puits de carbone naturels et le climat.

À lire aussi : Que sont les « puits de carbone » et comment peuvent-ils contribuer à la neutralité carbone en France ?

Les leçons du traité contre la pollution plastique

Reconnaissant tous ces dangers des plastiques pour la santé humaine et la santé de l’environnement, un comité intergouvernemental de négociation (CIN) a été créé en mars 2022 afin d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique dans tous les environnements. Et ceci, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie des plastiques.

La deuxième partie de la cinquième réunion de ce comité (CIN-5.2) s’est tenue à Genève, du 5 au 14 août 2025. Les négociations étaient basées sur le projet de texte du président du CIN proposé à la fin de la première partie du CIN-5 à Busan, en 2024.

Plusieurs éléments de ce projet de texte peuvent avoir une réelle efficacité pour mettre fin à la pollution plastique. Il s’agit notamment :

de réduire la production de plastique (article 6),

d’interdire les produits plastique et les substances chimiques dangereuses pour les humains ou pour l’environnement (article 3),

de concevoir des produits en plastique moins polluants (article 5),

de limiter les fuites vers l’environnement (article 7)

et enfin de protéger la santé humaine (article 19).

Mais de nombreux pays font pression pour que ces mesures soient rejetées : les mêmes désaccords politiques qui avaient bloqué les négociations précédentes se sont reproduits à Genève.

Une coalition de pays qui ont tout intérêt à ne pas réduire la production de pétrole

Presque tous les plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles, c’est pourquoi les pays qui refusent de prendre des mesures ambitieuses – notamment l’Arabie saoudite, la Russie et l’Iran – sont essentiellement des pays producteurs de pétrole ou dotés d’industries pétrochimiques puissantes.

Les intérêts économiques en jeu sont donc importants. Ce groupe de pays partage les mêmes idées – nommé pour cela le « like-minded group » – et refuse d’inclure de tels objectifs. Ils privilégient un accord visant à gérer les déchets, sans réduire leur production.

À lire aussi : Comment échapper à la malédiction de la rente fossile ?

Mais ce faisant, ils dénigrent tous les modèles scientifiques sur l’évolution de la pollution plastique, qui montrent qu’il est nécessaire de réduire la quantité de plastique produite chaque année afin de réduire la pollution par les plastiques tout au long de leur cycle de vie. On a également pu noter la forte présence des lobbies des entreprises pétrolières et des fabricants de plastiques, qui ne cesse d’augmenter au fil des négociations.

Le manque de consensus à la fin des négociations du CIN-5.2 peut être vu comme un échec des négociations.

Toutefois, le rejet massif du texte faible proposé le 13 août a aussi montré qu’une grande majorité de pays ne sont pas prêts à accepter un traité vidé de sa substance.

De nombreux pays ont souligné que ce texte ne permettrait pas d’atteindre les objectifs pourtant fixés dans le mandat à l’origine de ces négociations, et ont appelé à des mesures ambitieuses en accord avec la science, notamment une réduction de la production de plastique et une régulation des produits et substances chimiques dangereux, pour protéger la santé humaine et de l’environnement. La majorité des pays s’est aussi déclarée favorable à la poursuite des discussions.

Le multilatéralisme a montré à Genève la capacité des pays à construire une coalition forte et ambitieuse, rassemblant près de 120 pays (les 75 pays de la Coalition de haute ambition (HAC) et leurs alliés) et basant ses positions sur les faits scientifiques.

Acter l’abandon des énergies fossiles décidé lors des dernières COP

Espérons que ces avancées se concrétisent avec la poursuite des discussions sur le traité contre la pollution plastique, et qu’elles soient prises en compte dans les négociations climatiques lors de la COP30. La production de plastique ne doit pas menacer les efforts réalisés par les États pour limiter le recours aux énergies fossiles dans les autres secteurs.

Comme il a été reconnu lors des dernières COP sur le climat, notamment la COP28 en 2023, le monde doit s’organiser pour sortir progressivement des énergies fossiles.

D’importants efforts de recherche ont été consacrés à cette transition dans les secteurs de l’énergie et des transports, qui utilisent la majeure partie des ressources fossiles pour produire de la chaleur, de l’électricité et des carburants. Les énergies renouvelables remplacent ainsi peu à peu les produits pétroliers dans le mix électrique, ainsi que dans le secteur des transports.

D’autres secteurs, par exemple l’industrie lourde, doivent se réinventer : en effet, ils sont davantage dépendants aux produits pétroliers dans leurs processus industriels mêmes.

À cet égard, la pétrochimie souffre d’un problème de fond : elle contribue à maintenir à un niveau élevé la demande en pétrole, qui constitue un intrant de ses procédés industriels. Les produits pétrochimiques devraient ainsi représenter plus d’un tiers de la croissance de la demande mondiale de pétrole d’ici 2030, et près de la moitié de celle-ci d’ici 2050.

Les plastiques ne doivent pas devenir le radeau de secours de l’industrie pétrolière. En plus de contribuer aux émissions globales de gaz à effet de serre, ils détruisent les sols, empoisonnent les eaux et nuisent aux organismes vivants, y compris les humains. Sur les sept milliards de tonnes de déchets plastiques générés dans le monde depuis l’invention de ce matériau, moins de 10 % ont été recyclés, et cinq milliards de tonnes se sont accumulés dans la nature.

Les industriels de la pétrochimie, de l’extraction des énergies fossiles et leurs alliés cherchent une fois de plus à déplacer le problème : la production de plastiques pose un problème sanitaire, écologique, et climatique majeur. Réduire la production de plastiques constitue un levier incontournable pour maîtriser leurs impacts sur la planète.

Marie-France Dignac a reçu des financements de l'Agence de la Transition Ecologique (ADEME) et de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR).

Jean-François Ghiglione a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR), de l'ADEME, de l'OFB et de l'Agence de l'eau

09.10.2025 à 10:23

Comment le plastique est devenu incontournable dans l’industrie agroalimentaire

Mathieu Baudrin,, Sociologue sciences et des technologies, Direction Sciences sociales, économie et société, Anses, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

Baptiste Monsaingeon, Maître de conférence en sociologie, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)

Bernadette Bensaude-Vincent, Philosophe, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Texte intégral (1631 mots)

Des serres agricoles aux bouteilles d’eau, en passant par la recette du pain de mie, le plastique a transformé en profondeur toute l’industrie agroalimentaire. Face au problème grandissant de la pollution plastique, on peut s’inspirer, à travers l’approche des « métabolismes urbains », de ce qui était fait au début du XXe siècle.

La production massive de plastiques est devenue un marqueur de la seconde moitié du XXe siècle, souvent dénommée « l’âge des plastiques ». Leur introduction dans les chaînes de valeur de l’agroalimentaire date des années 1930. Elle procédait de deux dynamiques.

La première est l’essor de l’industrie pétrolière et de l’automobile : les plastiques étant un co-produit du craquage du pétrole, les compagnies pétrochimiques recherchent activement à étendre le marché des plastiques, qui se prêtent à tous les usages comme leur nom l’indique.

La seconde est l’intensification de l’agriculture, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire face à une démographie galopante.

Le recours aux matières plastiques, progressif mais massif, a profondément modifié les pratiques alimentaires et agricoles, sans parler des aliments eux-mêmes.

Aujourd’hui, les impacts sanitaires et environnementaux des plastiques, en particulier sous leur forme micro et nanoparticulaires, sont avérés. La gestion (dont notamment le recyclage) des déchets plastiques n’est pas la seule en cause : c’est bien l’existence même des plastiques qui est en jeu.

Mais les mesures de réduction ou d’interdiction de l’usage de matières plastiques dans l’industrie agroalimentaire, du champ jusqu’au domicile des consommateurs, ne sauraient être appliquées sans une réflexion globale sur les pratiques actuelles de production, de distribution et de consommation des denrées alimentaires.

Un antifongique ajouté au pain de mie pour lui éviter de moisir dans son emballage

L’emballage des aliments fut le premier et reste le principal usage des plastiques dans l’agroalimentaire. Il correspond à un moment historique de changement dans la façon de stocker et de transporter les aliments, notamment grâce à la réfrigération.

C’est également un moment de reconfiguration des circuits de distribution avec le développement des supermarchés. Les plastiques deviennent alors incontournables et contribuent à structurer le marché alimentaire mondial tel que nous le connaissons aujourd’hui.

En effet, les emballages permettent d’allonger la durée de conservation des aliments et, surtout, facilitent la consommation nomade d’aliments et de boissons.

Si la bouteille en verre a permis la marchandisation de l’eau en lui attribuant une marque et des qualités, c’est bien l’invention de la bouteille d’eau en polyethylene terephthalate (PET) qui, à la fin des années 1970, a répandu son usage à l’échelle mondiale.

Les plastiques modifient jusqu’aux aliments eux-mêmes. C’est le cas du pain de mie commercialisé en sachets plastiques. Dès 1937, la firme Dupont lance un projet de recherche et développement (R&D) qui débouche sur l’ajout de « mycoban », un antifongique, à la farine utilisée pour réduire le risque de moisissure.

Les plastiques ont donc profondément changé nos manières de manger et même la nature de ce que l’on mange. Ils ont favorisé les aliments transformés par une foule d’intermédiaires et contribué à creuser le fossé entre les producteurs et les consommateurs de viande ou poisson conditionnés, surgelés, ou emballés.

Comment sortir de l’« agriplastique » ?

En amont des supermarchés, les pratiques agricoles ont, à leur tour, été transformées par les plastiques. D’abord introduits dans les années 1950 comme substituts au verre dans les serres horticoles, ils se sont généralisés depuis les années 1970 pour les cultures maraîchères sous tunnels et l’ensilage du foin.

En Europe, l’expansion des plastiques a été facilitée par la politique agricole commune (PAC). Lancée en 1962 par la Communauté économique européenne (CEE), celle-ci était au départ destinée à encourager l’agriculture intensive et productiviste.

Or, les tunnels de plastique permettent justement de cultiver et de produire des fruits ou légumes dans des terrains peu propices et d’étendre les saisons de production. Depuis, les surfaces recouvertes par des serres ou tunnels en plastique en Espagne et en France n’ont cessé d’augmenter.

Mais cette plastification de certaines cultures s’accompagne aussi de mutations socioprofessionnelles. Dans les vastes plaines recouvertes de tunnels plastifiés abritant des cultures de fraises (ou autres) à haute valeur ajoutée, on fait appel à une main-d’œuvre souvent étrangère, saisonnière et bon marché. Celle-ci travaille dans des conditions difficiles.

Les plastiques ont ainsi envahi les pratiques de production et les circuits de distribution des denrées alimentaires. Le mot « agriplastique » témoigne de l’enchevêtrement d’éléments humains, économiques et techniques, dont la dynamique tend à se renforcer avec le temps. Cela aboutit, après plusieurs décennies, à ce que nous pourrions qualifier de verrou sociotechnique.

Que faire pour se libérer de cette omniprésence des plastiques dans l’agroalimentaire ? Les plastiques étant constitutifs des chaînes de valeurs décrites, il serait naïf de penser qu’on pourrait conserver cette organisation marchande tout en éliminant les matières plastiques.

Ce constat ne doit pas pour autant pousser les décideurs à l’inaction. Il invite plutôt à une réflexion d’envergure sur une possible réorganisation des chaînes de valeur agroalimentaires. Afin d’initier cette réflexion, nous proposons de revenir sur quelques leçons de l’histoire.

Le plastique et l’invention du déchet

Au début du XXe siècle, l’économie des flux de denrées alimentaires entre populations rurales et urbaines fonctionnait en boucles quasi fermées. Les matières rejetées par les uns étaient utilisées, par exemple sous forme d’engrais, par les autres.

Dans ce contexte, la notion même de déchets n’existe pas encore, puisque rien n’est ni mis au rebut ni traité comme déchet ultime (c’est-à-dire, un déchet qui ne peut plus être traité davantage dans les conditions technicoéconomiques du moment).

Les fèces humaines sont alors vues comme des engrais agricoles, les chiffons peuvent devenir du papier, les carcasses d’animaux de travail sont réutilisées pour fabriquer des colles et autres produits du quotidien.

À lire aussi : L’histoire peu connue du compost en France : de la chasse à l’engrais à la chasse au déchet

La rupture de ces « métabolismes urbains », tels que décrits par Sabine Barles, correspond historiquement à l’avènement de la chimie de synthèse. Se met alors en place un complexe industriel qui produit à la fois des engrais, des produits phytopharmaceutiques et des plastiques, trois catégories de produits constitutifs des chaînes de valeurs agricoles actuelles.

Il n’est certes ni envisageable – ni même souhaitable – de reproduire à l’identique les métabolismes urbains du début du XXe siècle. Ils reposaient largement sur la mobilisation d’une main-d’œuvre nombreuse sous-payée vivant dans la misère, par exemple les chiffonniers.

En revanche, on peut retenir l’idée d’une approche systémique, globale et métabolique au lieu de se contenter de chercher un matériau de substitution aux plastiques qui soulèvera, à son tour, des difficultés similaires. Il s’agit donc de repenser, avec les acteurs concernés, l’ensemble des filières agroalimentaires pour viser la sobriété plastique.

Cet article s’appuie sur le rapport d’expertise « Plastiques utilisés en agriculture et pour l'alimentation » Inrae/CNRS, publié en mai 2025.

Baptiste Monsaingeon a reçu des financements de l'ANR pour divers projets de recherche publique liés aux déchets et aux plastiques.

Bernadette Bensaude-Vincent et Mathieu Baudrin, ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain