10.12.2025 à 16:07

Dans les torrents, des insectes tissent de minuscules filets de pêche qui inspirent de nouveaux matériaux

Christophe Mori, Maitre de conférences, Université de Corse Pascal-Paoli

Texte intégral (1519 mots)

Au fond des torrents et des ruisseaux, de petites larves d’insecte construisent des filets pour attraper leur nourriture et font preuve d’une intelligence remarquable pour s’adapter au courant. Des comportements qui inspirent nos propres innovations techniques.

Imaginez-vous au bord d’un torrent, où l’eau surgit avec une force capable d’emporter des pierres. Au fond de ce tumulte, des larves de quelques millimètres, non seulement survivent, mais prospèrent en bâtissant des pièges ingénieux pour capturer leur nourriture. Sur leurs filets de soie de 2 à 3 cm de diamètre, on les voit s’affairer, le nettoyant régulièrement des petits morceaux de feuilles, de bois, des algues et des petits organismes qui s’y piègent.

Ces larves sont des hydropsychés, des insectes de l’ordre des trichoptères. Après avoir vécu sous la forme de larve dans une rivière pendant un à deux ans, ils s’envolent une fois leur forme adulte atteinte, durant laquelle il ressemble à un petit papillon de nuit. La fin de leur vie sera alors très courte, de 10 à 20 jours seulement.

Les hydropsychés, petits ingénieurs des ruisseaux

Les hydropsychés sont des insectes aquatiques ingénieux qui construisent ces tamis de soie pour filtrer passivement leur nourriture dans les eaux courantes. Cette capacité démontre une réelle intelligence comportementale, d’autant qu’ils savent s’ajuster aux flux de nutriments et qu’elles défendent leur territoire. Les larves tricotent des mailles fines (entre 1/50 e et 1/10 e de mm) adaptées à la vitesse du courant : plus il est fort, plus elles fabriquent un filet aux mailles serrées pour résister au courant ! Et lorsqu’il est obstrué ou endommagé, par exemple par des sédiments ou un courant trop fort, elles sont capables de le reconstruire ou le modifier. Il reste à comprendre le déclencheur précis de cette adaptation – est-ce purement génétique ou influencé par l’apprentissage individuel ?

Un si petit organisme, de seulement 1 à 2 cm de long, et qui possède un cerveau de 0,3 mm3 est non seulement capable de concevoir son filet avec une maille variable, de l’ancrer au substrat et de l’orienter face au courant. Mais il est sait aussi repousser ses congénères qui pourraient s’installer trop près et lui voler sa pêche ! Pour cela, les hydropsychés utilisent des ultrasons (d’une fréquence de 64 à 100 kHz, bien au-delà de ce que l’oreille humaine peut percevoir) pour indiquer leur présence à leurs voisins.

À la manière des cigales, les larves génèrent ces sons par stridulation, en frottant certaines parties de leur corps entre elles. Cette technique acoustique facilite leur navigation dans le tumulte sonore des eaux agitées, et est associée à des signaux chimiques tels que des phéromones qui facilitent l’identification et l’interaction sociale dans des milieux agités.

Des petites larves témoin de la qualité des eaux

Dans les communautés aquatiques, les hydropsychés coexistent avec d’autres espèces filtreuses, comme des larves de diptères, pour optimiser les ressources. Elles influencent la stabilité des cours d’eau en modulant les sédiments organiques et les différents flux nutritifs. Les organismes filtreurs sont de véritables nettoyeurs des rivières et des torrents, de petits ingénieurs qui améliorent la qualité des eaux. Ils sont déterminants dans l’architecture des écosystèmes d’eaux courantes, puisqu’ils constituent des proies pour les autres organismes, et sont donc à la base des chaînes alimentaires.

D’un point de vue morphologique, les branchies spécialisées des hydropsychés leur permettent d’extraire l’oxygène même dans des conditions tumultueuses ou déficientes. Cependant, ce sont aussi des organismes fragiles. Cela en fait de bons indicateurs biologiques qui servent aux scientifiques à évaluer la qualité de l’eau et les impacts de la pollution ou du changement climatique.

De plus, les hydropsyché inspirent le biomimétisme pour des technologies filtrantes durables, des colles aquatiques et la recherche médicale. Contrairement à la soie de ver à soie ou d’araignée, celle des hydropsychés est synthétisée sous l’eau, ce qui lui confère une résistance exceptionnelle à l’humidité, une haute élasticité et une biodégradabilité contrôlée. Ces caractéristiques en font un modèle idéal pour développer des biomatériaux innovants en médecine.

Quand l’hydropsyché inspire nos propres innovations

Dans ce monde aquatique en perpétuel mouvement, ces organismes démontrent que la survie dépend d’une vigilance constante et de l’adaptation face à l’instabilité. L’humanité peut s’inspirer de cette résilience et, plus spécifiquement, des stratégies de ces petits insectes aquatiques. La soie des larves d’hydropsychés intéresse la recherche, car elle adhère facilement aux surfaces immergées tout en restant flexible. Elle présente également une résistance mécanique jusqu’à plusieurs fois celle de l’acier à poids égal, n’induit pas de réactions immunitaires fortes et est biodégradable sans laisser de résidus toxiques.

En imitant la composition de la soie des larves d’hydropsyché, les scientifiques développent des colles synthétiques qui fonctionnent en milieu humide, comme dans le corps humain. Ces adhésifs pourraient révolutionner la chirurgie en permettant de refermer des tissus mous (comme le foie ou le cœur) sans points de suture, réduisant les risques d’infection et accélérant la guérison. Des prototypes sont déjà testés pour sceller des vaisseaux sanguins ou réparer des organes internes.

Le filet adaptable des hydropsychés inspire aussi des filtres intelligents qui ajustent leur porosité selon le débit d’eau et la taille des particules, et qui seraient utiles dans les usines de traitement des eaux et les stations d’épuration. Ce composé intéresse aussi les industries marines, pour créer des matériaux qui absorberaient l’énergie des vagues sans se briser, prolongeant la durée de vie des structures. Cela pourrait notamment être exploité par le secteur de l’énergie, pour les éoliennes marines ou les hydroliennes.

Les habitants des cours d’eau : un exemple à suivre

En nous inspirant de ce petit ingénieur, nous ouvrons des voies pour des avancées concrètes. Les solutions les plus élégantes et durables ne viennent pas toujours de laboratoires, mais souvent de la nature elle-même, où l’ingénieuse simplicité du vivant surpasse notre créativité. Et à l’instar des communautés d’organismes fluviaux qui se soutiennent mutuellement, les sociétés humaines doivent établir des réseaux solidaires pour affronter l’incertitude. La remarquable résilience de ces larves nous exhorte à repenser nos modes de vie, en mettant l’accent sur une adaptation préventive plutôt que sur une réaction tardive.

En fin de compte, les hydropsychés et les organismes aquatiques en général nous offrent un exemple à suivre : dans un environnement instable, la survie réside dans la diversité des adaptations et une réelle persévérance. Dans un monde en mutation, elle n’est pas innée, mais elle peut être cultivée. Ces organismes nous montrent que même dans l’agitation structurelle permanente, la vie persiste. En protégeant les écosystèmes fluviaux, nous préservons non seulement la biodiversité, mais aussi un trésor d’inspirations pour un avenir plus résilient et innovant.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.

Christophe Mori ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.12.2025 à 14:12

Sur Pornhub, un simple message suffit à dissuader les utilisateurs cherchant des vidéos pédopornographiques

Joel Scanlan, Senior Lecturer in Cybersecurity and Privacy, University of Tasmania

Texte intégral (1573 mots)

La sécurité des utilisateurs doit être intégrée à la conception des plateformes numériques. Elle n’est pas forcément complexe ou coûteuse, contrairement à ce que prétendent les entreprises numériques. Une expérience, menée sur la plateforme pornographique Pornhub, montre qu’un simple message adressé aux internautes cherchant des images pédopornographiques est fort dissuasif.

Le mot d’ordre officieux de l’industrie tech pendant deux décennies était « Move fast and break things », qu’on pourrait traduire par « aller vite quitte à tout casser ». Une philosophie qui a brisé bien plus que les seuls monopoles des taxis ou le modèle d’affaires des chaînes hôtelières. Elle a aussi façonné un monde numérique rempli de risques pour les plus vulnérables.

Pour la seule année fiscale 2024-2025, l’Australian Centre to Counter Child Exploitation a reçu près de 83 000 signalements de contenus d’exploitation sexuelle d’enfants en ligne (CSAM), principalement sur des plateformes grand public – une hausse de 41 % par rapport à l’année précédente.

En Australie, avec l’entrée en vigueur cette semaine de l’interdiction d’utiliser les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, ainsi que la mise en place de la vérification de l’âge pour les utilisateurs connectés aux moteurs de recherche le 27 décembre et pour les contenus réservés aux adultes le 9 mars 2026, nous atteignons un moment charnière – mais il faut bien comprendre ce que cette régulation permet et ce qu’elle laisse de côté. (Note du traducteur : En France, la loi du 7 juillet 2023 fixe à 15 ans l’âge minimal pour l’inscription et l’utilisation des réseaux sociaux).

L’interdiction empêchera une partie des enfants d’accéder aux plateformes (s’ils ne la contournent pas), mais elle ne corrige en rien l’architecture toxique qui les attend lorsqu’ils y reviendront. Elle ne s’attaque pas non plus aux comportements nocifs de certains adultes. Nous avons besoin d’un changement réel vers un devoir de vigilance numérique, qui obligerait légalement les plateformes à anticiper les risques et à les atténuer.

Le besoin de penser la sécurité dès la conception

Aujourd’hui, la sécurité en ligne repose souvent sur une approche dite « whack-a-mole », une référence à ce jeu d’arcade qui consiste à donner des coups de maillet sur la tête de taupes émergeant aléatoirement de quelques trous. De fait, les plateformes attendent que les utilisateurs signalent des contenus nocifs, puis les modérateurs les retirent. C’est une méthode réactive, lente, et souvent traumatisante pour les modérateurs humains qui y participent.

Pour remédier réellement au problème, il faut intégrer la sécurité dès la conception. Ce principe impose que les dispositifs de protection soient inscrits au cœur même de l’architecture de la plateforme. Il dépasse la simple restriction d’accès pour interroger les raisons pour lesquelles la plateforme permet, à l’origine, l’existence de mécanismes menant à des usages nocifs.

On en voit déjà les prémices lorsque des plateformes marquées par des précédents problématiques ajoutent de nouvelles fonctions – comme les « connexions de confiance » sur Roblox, qui limitent les interactions dans le jeu aux personnes que l’enfant connaît aussi dans la vie réelle. Cette fonction aurait dû être intégrée dès le départ.

Au CSAM Deterrence Centre, dirigé par Jesuit Social Service en partenariat avec l’Université de Tasmanie, nos travaux contredisent le discours récurrent de l’industrie selon lequel assurer la sécurité serait « trop difficile » ou « trop coûteux ».

En réalité, nous avons constaté que des interventions simples et bien conçues peuvent perturber des comportements nocifs sans nuire à l’expérience des autres utilisateurs.

Perturber les comportements dangereux

L’une de nos découvertes les plus marquantes provient d’un partenariat avec l’un des plus grands sites pour adultes au monde, Pornhub. Lors de la première intervention de dissuasion évaluée publiquement, lorsqu’un utilisateur cherchait des mots-clés liés aux abus sur mineurs, il ne se retrouvait pas face à un écran vide. Un message d’avertissement s’affichait et un chatbot l’orientait vers une aide thérapeutique.

Nous avons observé une baisse des recherches de contenus illégaux, et plus de 80 % des utilisateurs confrontés à cette intervention n’ont pas tenté de rechercher ces contenus à nouveau sur Pornhub durant la même session.

Ces données, cohérentes avec les résultats de trois essais contrôlés randomisés que nous avons menés auprès d’hommes australiens âgés de 18 à 40 ans, démontrent l’efficacité des messages d’avertissement.

Elles confirment également un autre constat : le programme Stop It Now (Australie) de Jesuit Social Service, qui propose des services thérapeutiques aux personnes préoccupées par leurs sentiments envers les enfants, a enregistré une forte augmentation des recommandations web après que le message d’avertissement affiché par Google dans les résultats de recherche liés aux contenus d’abus sur mineurs ait été amélioré plus tôt cette année.

En interrompant le parcours de l’utilisateur par un message clair de dissuasion, on peut empêcher qu’une pensée nocive se transforme en acte dangereux. C’est de la « safety by design » (« sécurité dès la conception »), utilisant l’interface même de la plateforme pour protéger la communauté.

Rendre les plateformes responsables

C’est pourquoi il est crucial d’inclure un devoir de vigilance numérique dans la législation australienne sur la sécurité en ligne, engagement pris par le gouvernement plus tôt cette année.

Plutôt que de laisser les utilisateurs naviguer à leurs risques et périls, les plateformes en ligne seraient légalement tenues de repérer et de réduire les risques qu’ils créent, qu’il s’agisse d’algorithmes suggérant des contenus nocifs ou de fonctions de recherche permettant d’accéder à du matériel illégal.

Parmi les mesures possibles, figurent la détection automatique de comportements de grooming (repérer les personnes cherchant à exploiter des enfants), le blocage du partage d’images et de vidéos d’abus déjà connus ainsi que des liens vers les sites qui les hébergent, et la suppression proactive des voies permettant d’atteindre les personnes vulnérables – par exemple empêcher que des enfants en ligne puissent interagir avec des adultes qu’ils ne connaissent pas.

Comme le montre notre recherche, les messages de dissuasion jouent également un rôle : afficher des avertissements clairs lorsque les utilisateurs recherchent des termes dangereux est très efficace. Les entreprises technologiques devraient collaborer avec des chercheurs et des organisations à but non lucratif pour tester ce qui fonctionne, en partageant les données plutôt qu’en les dissimulant.

L’ère du « aller vite quitte à tout casser » est révolue. Il faut un changement culturel qui fasse de la sécurité en ligne une caractéristique essentielle, et non un simple ajout optionnel. La technologie pour rendre ces plateformes plus sûres existe déjà, et les données montrent qu’intégrer la sécurité dès la conception peut porter ses fruits. Il ne manque plus qu’une réelle volonté de le faire.

Joel Scanlan est le co-responsable académique du CSAM Deterrence Centre, un partenariat entre l’Université de Tasmanie et Jesuit Social Services, qui gèrent Stop It Now (Australie), un service thérapeutique offrant un soutien aux personnes préoccupées par leurs propres sentiments, ou ceux de quelqu’un d’autre, envers les enfants. Joel Scanlan a reçu des financements de l’Australian Research Council, de l’Australian Institute of Criminology, du eSafety Commissioner, de la Lucy Faithfull Foundation et de l’Internet Watch Foundation.

10.12.2025 à 14:04

‘Is my boss a narcissist?’ How researchers look and listen for clues

Ivana Vitanova, Associate professor, EM Lyon Business School

Texte intégral (1615 mots)

Between the public extravagances of today’s business icons and the recent trials of prominent CEOs, narcissistic managers have firmly taken the spotlight. In academia, the fascination with the potent mix of charisma and ego that defines narcissistic leaders has fuelled nearly two decades of extensive research and analysis. Yet one of the central challenges of this work is measurement: how can we identify and assess narcissism in managers outside a clinical setting? Since it’s rarely possible to administer traditional psychometric tests to top executives, management scholars have developed a range of clever, unobtrusive ways to identify narcissistic tendencies by observing behavior, language, and public presence.

Narcissism: its traditional measurement

According to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) of the American Psychiatric Association, “narcissistic personality disorder is defined as a pervasive pattern of grandiosity (sense of superiority in fantasy or behavior), need for admiration, and lack of empathy, beginning by early adulthood and occurring in a variety of contexts.” In their 2020 article in the Journal of Management, authors Ormonde Rhees Cragun, Kari Joseph Olsen and Patrick Michael Wright write that “despite its origin in clinical psychology, the DSM’s definition is also widely accepted for defining narcissism in its nonclinical form”.

Research in psychology traditionally assesses narcissism through self-report tests or third-party psychometric tests. As first outlined by R. A. Emmons in 1984, the basic principle of these tests is to link simple statements to the components of narcissism. The most widely used and empirically validated are the 40-item Narcissistic Personality Inventory (NPI) and its shorter version, the NPI-16. The NPI asks respondents to choose between paired statements such as “I really like to be the center of attention” versus “it makes me uncomfortable to be the center of attention”, and “I am much like everybody else” versus “I am an extraordinary person”.

While a few studies have administered the NPI directly to top managers – or adapted it for third-party evaluations, asking employees or stakeholders to rate managers based on daily interactions – such approaches remain extremely rare due to limited access to suitable participants. Faced with these limitations, researchers in management and organizational studies have sought alternative ways to detect narcissism in leaders. They began by identifying behavioral and linguistic cues in CEOs’ official communications that could reflect one or more dimensions of narcissism. More recently, however, the rise of social media has provided researchers with new, more direct opportunities to observe and measure narcissistic behavior in real time.

Spotting narcissistic traits in interviews and official communications

One of the first studies to measure managerial narcissism was developed by Arijit Chatterjee and Donald C. Hambrick in 2007. After consulting with corporate communication experts, they followed Emmons’ principle and identified four potential signs of narcissism in CEOs’ public behavior. These were the prominence of the CEO’s photograph in a company’s annual report; the CEO’s prominence in a company’s press releases; the CEO’s use of first-person singular pronouns (eg I, me and my) in interviews; and the CEO’s compensation divided by that of the second-highest paid executive in the firm.

Later research expanded this approach with new indicators, such as the number of lines in a CEO’s official biography or the number of awards listed in their self-description. Other studies zoomed in on more specific linguistic cues – such as the ratio of singular pronouns to plural pronouns (eg we, us and ours) in CEOs’ press releases.

Inspired by findings in psychology, some researchers have even used the size of a CEO’s signature as a proxy for narcissism – a larger, more flamboyant signature being linked to a higher level of narcissism.

À lire aussi : Signature size and narcissism − a psychologist explains a long-ago discovery that helped establish the link

Importantly, many of these studies have validated their unobtrusive measures against traditional personality tests, finding strong correlations with established tools like the NPI. This evidence suggests that we can reliably spot narcissistic tendencies in leaders by observing their behavior and communication.

How social media reveals narcissistic traits in managers

In recent years, the rise of social media has given researchers unprecedented opportunities to observe how managers present themselves to the public – opening a new window into their narcissistic behavior. For instance, a recent study by Sebastian Junge, Lorenz Graf-Vlachy, Moritz Hagen and Franziska Schlichte analysed managers’ LinkedIn profiles to develop a multidimensional index of narcissism. Building on the DSM’s components of narcissism, the authors identified five features of a profile that may signal narcissistic tendencies: the number of pictures of the executive; the length of the “About” section; the number of listed professional experiences; the number of listed skills; and the number of listed credentials. They then combined these indicators to create an overall index of managerial narcissism.

Admittedly, research that only uses social media profiles may focus on the most narcissistic managers, since less narcissistic executives may not maintain, for example, a LinkedIn presence. Moreover, social psychology research suggests that social media itself encourages exaggeratedly narcissistic communication by encouraging self-promotion. To help address these concerns, Junge et al. assigned managers without LinkedIn profiles the lowest possible narcissism score and included them in their overall analysis. Their study found strong correlations between the LinkedIn-based measure and earlier, unobtrusive measures of narcissistic CEO behavior, as well as traditional psychometric tests such as the NPI.

The takeaway is encouraging: we don’t always need a personality test to spot narcissistic leaders – their words, images and online profiles can reveal a great deal. These tools offer employees, investors and board members a way to better recognize narcissistic tendencies in managers and adjust their decisions and interactions accordingly. And there’s still huge potential for being creative: building on psychologists’ insights into narcissistic behaviors, we could explore psycholinguistic dictionaries of narcissistic rhetoric and even, more eccentrically, analyse facial features such as eyebrow distinctiveness.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

Ivana Vitanova ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.12.2025 à 12:22

Ces pointes de flèches prouvent-elles la présence d’Homo Sapiens en Eurasie il y a 80 000 ans ?

Hugues Plisson, archéologue spécialisé en tracéologie (reconstitution de la fonction des outils préhistoriques par l'analyse de leurs usures), Université de Bordeaux

Andrey I. Krivoshapkin, Acting director, Russian Academy of Sciences

Texte intégral (3861 mots)

De minuscules pointes de projectile triangulaires ont été identifiées à partir de leurs fractures d’impact dans les plus anciennes couches d’occupation du site d’Obi-Rakhmat en Ouzbékistan, vieilles de 80 000 ans. Elles ont la dimension de pointes de flèches et sont identiques à celles découvertes dans une couche beaucoup plus récente d’un site de la vallée du Rhône, en France, à la toute fin du Paléolithique moyen, correspondant à une incursion d’Homo Sapiens en territoire néanderthalien il y a 54 000 ans. Cette nouvelle étude, publiée dans la revue « PLOS One », apporte un argument décisif pour la réécriture du scénario de l’arrivée d’Homo Sapiens en Europe.

Développés en Europe occidentale et plus particulièrement en France à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les cadres chrono-culturels et anthropologiques de la Préhistoire et les modèles évolutifs qu’ils inspirèrent furent d’abord linéaires et européocentrés : Cro-Magnon descendant de Néanderthal posait les fondements d’une supériorité civilisationnelle dont se prévalait alors cette partie du monde. Ce n’est qu’un siècle plus tard que sera mise en évidence l’origine africaine d’Homo Sapiens et des traits technologiques et sociaux structurants du Paléolithique supérieur occidental, de ~ 45 000 à 12 000 ans avant le présent (productions symboliques, réseaux à grande distance, outillages et armements lithiques et osseux diversifiés).

Les plus anciennes évidences de présence d’Homo Sapiens en Australie vers 65 000 ans précèdent de 10 millénaires celles de l’Europe dont les modalités du peuplement demeurent sujet de discussion. À ce jour, le calage chronologique des toutes premières occupations européennes du Paléolithique supérieur par rapport à celles de l’est du bassin méditerranéen, pourtant regardées comme les plus proches, demeure insatisfaisant. Soit les données sont issues de fouilles trop anciennes pour avoir été suffisamment précises, soit elles ne s’inscrivent pas dans la filiation directe supposée entre le Levant et l’Europe. Les racines mêmes du Paléolithique supérieur initial levantin, malgré la proximité africaine, sont incertaines. Une origine centre asiatique, a été suggérée par l’archéologue Ludovic Slimak en 2023.

Un site en Asie centrale

Corridor entre l’ouest et l’est du continent ou zone refuge, selon les phases climatiques, l’Asie centrale n’est encore documentée que par quelques sites paléolithiques, mais qui sont autant de références de l’histoire de la Préhistoire.

Parmi ceux-ci figure l’abri sous roche d’Obi-Rakhmat en Ouzbékistan découvert en 1962. Ce gisement livre sur 10 mètres de stratigraphie, entre 80 000 et 40 000 ans, une industrie lithique qui par certains traits s’inscrit clairement dans la continuité du Paléolithique moyen ancien du Levant mais par d’autres fut rapprochée du Paléolithique supérieur initial. Ce Paléolithique moyen ancien du Levant, associé dans le site de Misliya à de l’Homo Sapiens archaïque, disparut du Proche-Orient vers 100 000 ans. À Obi-Rakhmat, les restes crâniens d’un enfant trouvés dans une couche à ~ 70 000 ans, présentent des caractères regardés comme néanderthaliens et d’autres comme anatomiquement modernes, combinaison pouvant résulter d’une hybridation.

Lames massives mais pointes microlithiques

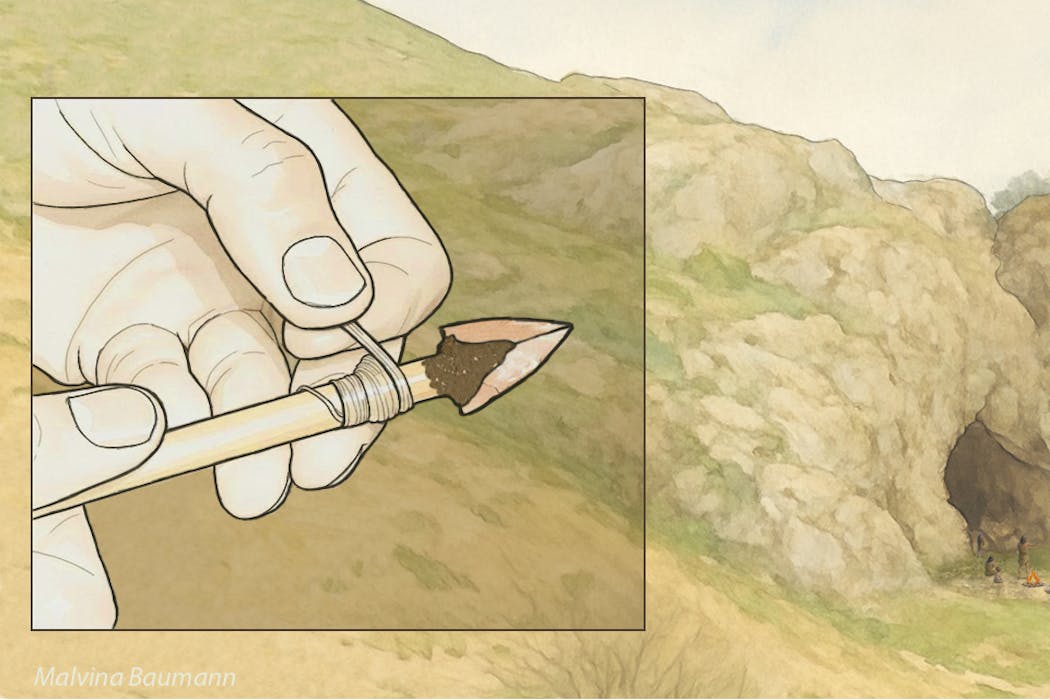

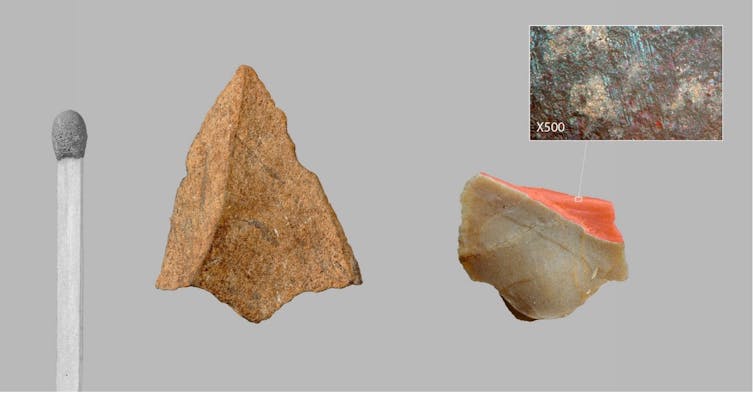

C’est dans ce contexte que notre équipe internationale, dirigée par Andrei I. Krivoshapkin, a identifié dans les couches les plus anciennes de minuscules pointes de projectiles triangulaires. Mesurant moins de 2 cm de large et ne pesant que quelques grammes, elles sont impropres par leurs dimensions et leur fragilité à avoir été montées sur des hampes de lances. Leur étroitesse correspond au diamètre (inférieur ou égal à 8 mm) des hampes documentées ethnographiquement sur tous les continents pour les flèches tirées à l’arc droit.

Question de balistique

Les armes perforantes projetées constituent des systèmes complexes dont les éléments ne sont pas interchangeables d’un type d’arme à l’autre, car répondant à des contraintes différentes en intensité et en nature.

L’importante force d’impact des lances tenues ou lancées à la main fait de la robustesse de l’arme un paramètre essentiel, aussi bien en termes d’efficacité que de survie du chasseur, la masse assurant à la fois cette robustesse, la force d’impact et la pénétration. À l’opposé, la pénétration des traits légers tirés à grande distance repose sur leur acuité, car l’énergie cinétique, beaucoup plus faible, procède là essentiellement de leur vitesse, laquelle, à la différence de la masse, décroit très rapidement sur la trajectoire et dans la cible. Cette vitesse ne pouvant être atteinte par la seule extension du bras humain, elle est obligatoirement tributaire de l’emploi d’un instrument de lancer. Les pointes de flèche et celles de lances ou de javelines ne sont donc pas conçues selon les mêmes critères et ne se montent pas sur les même hampes, les dimensions et le degré d’élasticité desquelles sont par ailleurs essentiels en terme balistique. Ainsi, comme en paléontologie où la forme d’une dent révèle le type d’alimentation et suggère le mode de locomotion, les caractéristiques d’une armature fournissent des indices sur le type d’arme dont elle est l’élément vulnérant.

Un armement propre à Sapiens ?

Le minuscule gabarit des pointes d’Obi-Rakhmat ne peut être regardé comme un choix par défaut, car non seulement la matière première lithique de bonne qualité dont on a tiré de grandes lames ne manque pas à proximité du site, mais l’inventaire des traces d’usage relevées à la loupe binoculaire et au microscope met en évidence au sein du même assemblage des pointes retouchées beaucoup plus robustes (15 à 20 fois plus lourdes et 3 à 4 fois plus épaisses) et du gabarit des têtes de lance ou de javeline.

En retournant à la bibliographie et à nos propres travaux sur des outillages du Paléolithique moyen, nous avons constaté que la présence dans un même ensemble d’armatures de divers types, pour partie microlithiques et produites à cette fin, n’était à ce jour connue que dans les sites à Homo Sapiens. Les plus anciennes occurrences documentées sont en Afrique du Sud dans les couches culturelles Pre-Still Bay (plus de 77 000 ans) et postérieures du gisement de Sibudu. Dans l’univers néanderthalien, les pointes lithiques endommagées par un usage en armature de projectile sont rares, elles sont de fort gabarit et ne se distinguent ni par leurs dimensions, leur facture ou leur type de celles employées à d’autres activités que la chasse, telles que la collecte de végétaux ou la boucherie. Cette distinction dans la conception des outillages et des armements prend valeur de marqueur anthropologique.

En raison de leurs dates respectives, de la distance entre l’Afrique du sud et l’Asie centrale (14 000 km) et de la différence de facture des armatures d’Obi-Rakhmat et de Sibudu (lithique brut de débitage vs lithique façonné ou retouché, osseux façonné), l’hypothèse de foyers d’invention indépendants est la plus vraisemblable.

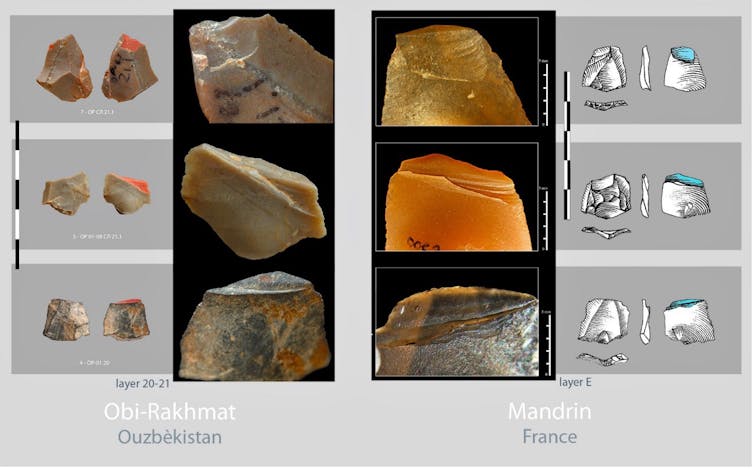

Des piémonts du Tien Shan à la vallée du Rhône 25 000 plus tard

La seule forme d’armature miniature de projectile identique actuellement connue est beaucoup plus récente. Elle fut découverte par Laure Metz, sur le site de Mandrin, en vallée du Rhône en France, qui livra aussi une dent de lait d’Homo Sapiens déterminée par Clément Zanolli. L’ensemble est daté d’environ 54 000 ans, soit une dizaine de milliers d’années avant la disparition des Néanderthaliens locaux. La similitude des micro-pointes d’Obi-Rakhmat et de Mandrin, pourtant séparées par plus de 6 000 km et 25 millénaires, est telle que les unes et les autres pourraient être interchangées sans qu’aucun autre détail que la roche ne trahisse la substitution.

Des travaux récents publiés par Leonardo Vallini et Stéphane Mazières définissent le Plateau perse, à la périphérie nord-est duquel est situé Obi-Rakhmat, comme un concentrateur de population où les ancêtres de tous les non-Africains actuels vécurent entre les premières phases de l’expansion hors d’Afrique – donc bien avant le Paléolithique supérieur – et la colonisation plus large de l’Eurasie. Cet environnement riche en ressources pourrait avoir constitué une zone de refuge propice à une régénération démographique après le goulet d’étranglement génétique de la sortie d’Afrique, à l’interaction entre les groupes et par conséquent aux innovations techniques.

Mandrin et Obi-Rakhmat représentent probablement deux extrémités géographiques et temporelles d’une phase pionnière de peuplement telle qu’entrevue par Ludovic Slimak, marquée par ce que les typologues qualifiaient jadis de fossile directeur et qui ici recouvrirait la propagation d’une invention fondamentale propre à Homo Sapiens. Jusqu’à présent passées inaperçues parce que brutes de débitage, minuscules et fragmentaires, il est à parier que les micro-pointes de projectile dont les critères de reconnaissance sont maintenant posés commenceront à apparaître dans des sites intermédiaires entre l’Asie centrale et la Méditerranée occidentale.

Prémisses d’un nouveau scénario du peuplement occidental d’Homo Sapiens

Cette découverte est stimulante à plusieurs titres. Elle valide la cohérence de l’étude du site de Mandrin qui concluait à une brève incursion en territoire néanderthalien de Sapiens armés d’arcs, mais dont plusieurs éléments avaient été critiqués – ce qui est cependant le jeu scientifique habituel lorsqu’une proposition nouvelle s’écarte par trop des connaissances admises – et dont la dimension prédictive n’avait alors pas été considérée.

La similitude des micro-pointes de Mandrin et d’Obi-Rakhmat ne peut être une simple coïncidence. Elle ne porte pas seulement sur leur forme, mais aussi sur leur mode de fabrication, qui requière un réel savoir-faire comme en témoigne la préparation minutieuse de leur plan de frappe avant débitage, et sur leur fonctionnement. On pourra débattre de l’instrument approprié au tir de flèche armées de si minuscules armatures, l’arc étant en filigrane, ou si l’on préfère garder une certaine réserve ne parler que de tir instrumenté, mais cela contraste déjà avec ce que l’on connait des armes de chasse de Néanderthal et de leur conception.

L’autre aspect remarquable, encore peu habituel, est la convergence et la complémentarité de données provenant de la culture matérielle et de la mémoire de nos gènes, qui ne purent s’influencer au regard des dates d’étude et de publication respectives. Les deux conjuguées esquissent la réécriture du scénario de l’arrivée d’Homo Sapiens en Europe : on le pensait venu directement d’Afrique par le chemin le plus court, il y a 45 000 ans, et on le découvre implanté depuis fort longtemps au cœur du continent eurasiatique, bien avant qu’il n’en sorte en quête de nouveaux territoires.

Plisson Hugues a reçu des financements du CNRS et de l'université de Bordeaux

Andrey I. Krivoshapkin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.12.2025 à 11:45

Au Louvre, la radiologue qui révèle les mystères des chefs-d’œuvre

Elisabeth Ravaud, Ingénieur de recherche, Ministère de la Culture

Texte intégral (3481 mots)

Vous l’ignorez peut-être, mais sous le Louvre, se cache un laboratoire un peu particulier, le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Il a pour mission d’étudier, de documenter et d’aider à la restauration des œuvres des 1 200 musées de France. Benoît Tonson, chef de rubrique Science et Technologie, y a rencontré Elisabeth Ravaud. Elle est l’autrice d’un ouvrage de référence sur l’utilisation de la radiographie appliquée à l’étude des peintures « Radiography and Painting » et l’une des plus grandes spécialistes mondiales de cette discipline.

The Conversation : Vous êtes entrée au laboratoire du Louvre en 1993, pourtant à cette époque vous n’étiez ni historienne de l’art ni restauratrice…

Elisabeth Ravaud : À l’époque, je suis médecin, spécialisée en radiodiagnostic et imagerie médicale. J’ai fait mes études de médecine à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, puis passé l’internat des hôpitaux de Paris. En parallèle de cette activité hospitalière, j’ai toujours cultivé un goût pour l’histoire de l’art. J’avais d’ailleurs entamé un cursus dans cette discipline, bénéficiant d’une équivalence en deuxième année grâce à ma thèse de doctorat : après sept ans de médecine, on y avait droit. Un jour, on m’a annoncé qu’il me fallait faire un stage. Et c’est comme ça, presque par hasard, que j’ai atterri ici.

Naturellement, je me suis intéressée à la radiographie, le seul point commun évident entre mes études médicales et l’examen des œuvres d’art. Dans le monde hospitalier, je pratiquais la radio conventionnelle, mais aussi l’échographie, l’écho-Doppler, la radiologie interventionnelle, le scanner, l’IRM… Tout un arsenal qui n’existe évidemment pas pour les œuvres. La radio, elle, constituait un vrai pont.

Quelles sont les grandes différences que vous avez pu remarquer entre l’hôpital et le laboratoire ?

E. R. : Très vite, un point m’a frappée : en lisant les rapports ou les articles produits à l’époque, j’ai eu l’impression que l’interprétation des radiographies d’œuvres se limitait aux signes les plus évidents. Par exemple, vous voyez trois personnages sur la radio, mais seulement deux sur le tableau, on en déduit qu’un personnage a été recouvert. Mais tout ce qui relevait d’une information plus subtile semblait laissé de côté. Or, je venais d’un milieu où l’image est examinée en long, en large et en travers. On n’aborde jamais l’examen d’un foie sans jeter un œil aux reins, aux poumons : l’interprétation est systématique, structurée. Cette différence méthodologique m’a immédiatement sauté aux yeux.

Autre surprise : dans les rapports, rien sur les supports, les essences de bois, la toile, les petits signes discrets… On se contentait des évidences. Et quand j’ai voulu me documenter, là où la médecine offre des bibliothèques entières, j’ai découvert qu’en imagerie d’œuvres d’art, il n’existait pratiquement aucun ouvrage. L’information était éparpillée : un peu ici, un peu là, un article isolé… rien de systématisé.

À la fin de mon stage, on m’a proposé de rester. Et si je n’avais pas perçu cette sous-exploitation de l’image, et cette absence d’outils méthodologiques, je ne suis pas sûre que j’aurais accepté : j’avais déjà un poste hospitalier. Mais je me suis dit que je pouvais peut-être apporter quelque chose, une forme d’expertise méthodologique, en faisant passer mes compétences de l’univers médical au monde du patrimoine. C’est ce sentiment qui m’a finalement convaincue.

Sur quels types d’œuvres avez-vous travaillé ?

E. R. : Avec mon parcours, tout portait à croire que je travaillerais sur des objets en volume, comme on travaille en imagerie 3D à l’hôpital, je travaillais sur des corps, donc ce qui aurait pu s’en rapprocher le plus étaient les statues. Mais non : on m’a mise sur… la peinture. Ça m’a surprise. Et en même temps, cela a eu un effet décisif : j’ai réalisé que les tableaux, que beaucoup considèrent comme des objets en deux dimensions (une hauteur et une largeur), possèdent en réalité une profondeur, essentielle à prendre en compte en radiographie. L’épaisseur de la couche picturale, les structures internes du support, l’accumulation des matériaux… tout cela forme une troisième dimension qui conditionne l’interprétation. Et c’est précisément cette profondeur, parfois réduite à quelques millimètres, qui rend l’analyse complexe. Chaque signe radiographique doit être rapporté à sa structure d’origine.

Finalement, ce retour à la radio conventionnelle, alors que je travaillais surtout en scanner et IRM, des techniques plus avancées, s’est révélé cohérent. Comme en médecine, la radiographie conventionnelle conserve son importance. Elle offre une première vision globale, oriente le diagnostic, et guide vers d’autres examens. Dans le domaine du patrimoine, elle joue ce même rôle fondamental.

Pouvez-vous nous rappeler le principe de la radiographie ?

E. R. : La radiographie est une technique d’imagerie fondée sur les rayons X, découverts en 1895 par Wilhelm Röntgen, physicien allemand travaillant à l’Université de Würzburg (Bavière). Elle consiste à produire, à partir d’un tube, un faisceau de rayons X qui traverse la matière en subissant une atténuation. Cette atténuation est décrite par la loi de Beer-Lambert. Il s’agit d’une décroissance exponentielle dépendant de l’épaisseur traversée, plus elle est grande, plus l’atténuation est forte, cette décroissance dépend également de la nature du matériau. Par exemple, un métal a un coefficient d’atténuation très élevé : en quelques dizaines de microns, il arrête presque totalement les rayons X. À l’inverse, l’air laisse passer les rayons X très facilement.

Voici le principe : un faisceau homogène traverse successivement le support, la préparation et la couche picturale. Chaque photon est atténué différemment selon les matériaux rencontrés, transformant le faisceau initialement homogène en un faisceau hétérogène. Cette hétérogénéité est ensuite enregistrée par les émulsions radiographiques ou les capteurs numériques.

Historiquement, sur film, plus l’énergie résiduelle est importante, plus l’émulsion devient noire ; à l’inverse, un matériau très absorbant, comme un clou, laisse très peu d’énergie au film, qui reste blanc. L’air apparaît donc noir, le métal blanc. La radio permet ainsi d’observer simultanément le support, la préparation et la couche picturale.

J’ai illustré cela avec la Belle Ferronnière, de Léonard de Vinci. On y voit les stries du bois de noyer, caractéristiques du support ; les stries transversales correspondant aux coups de pinceau de la préparation, destinée à régulariser la surface du support ; puis la couche picturale, reconnaissable par la forme du portrait et fortement influencée par la nature des pigments. Les carnations, en particulier, apparaissent très marquées en radiographie car elles contiennent un pigment utilisé depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du XIXe ou le début XXe siècle : le blanc de plomb. Le plomb arrête fortement les rayons X, ce qui rend ces zones très lisibles.

C’est d’ailleurs parce que les peintres anciens utilisaient du blanc de plomb que la radiographie est si informative sur leurs œuvres. À l’inverse, les peintures acryliques contemporaines sont composées d’éléments organiques : elles se laissent traverser, ce qui rend la radiographie beaucoup moins performante.

Vous disiez qu’au moment de votre arrivée au laboratoire, on n’exploitait pas le plein potentiel de la radiographie, c’est-à-dire ?

E. R. : Ce qui m’a surprise, c’est que personne ne s’était réellement intéressé au bois. Pourtant, l’essence du panneau est essentielle, car elle constitue un véritable témoin de provenance. En Italie, les peintres utilisent généralement le peuplier ou le noyer (en Lombardie, notamment) tandis que les panneaux flamands sont réalisés en chêne. Ainsi, si on vous présente un tableau prétendument italien et que la radiographie révèle un support en chêne, on peut avoir de sérieux doutes quant à l’authenticité. Ces indices concernant les supports (bois, toile, papier) ne sont pas aussi spectaculaires que les repentirs.

Dans les années 1920–1930, la radiographie était perçue comme une « lanterne magique » : on faisait une radio et l’on découvrait trois personnages au lieu de deux, ou un bras levé au lieu d’un bras baissé. Ce caractère spectaculaire a beaucoup impressionné, et il continue d’impressionner : chaque fois que je vois une radio riche en informations cachées, il y a toujours ce « Waouh ! » Mais paradoxalement, cette fascination pour l’effet spectaculaire a plutôt freiné l’intérêt pour des signes plus modestes.

Par exemple, je peux identifier qu’un panneau a été confectionné à partir de noyer. Je peux aussi déterminer le type de préparation utilisé pour préparer les panneaux avant de les peindre : à l’époque de Léonard de Vinci, par exemple, on utilisait surtout des préparations à base de calcium alors que Léonard, lui, utilisait des préparations au blanc de plomb. Ce sont ce type de signes, plus discrets, sur lesquels j’ai passé du temps.

L’examen lui-même est simple à réaliser : l’équipement nécessaire est accessible, et on pourrait même faire une radiographie en ville, chez un radiologue. Mais ce que j’ai surtout transféré de la médecine vers le patrimoine, c’est une méthodologie, une manière d’aborder l’image de façon systématique. Les techniques, elles, sont différentes. J’ai dû réapprendre l’anatomie du tableau : ses couches, comment il est fabriqué, avec quels pigments, quelles compositions. Et ensuite, comme en médecine, voir des cas, accumuler de l’expérience. Cela a été une aventure passionnante.

Au-delà de la radiographie, utilisez-vous d’autres techniques d’imagerie ?

E. R. : La radiographie ne se suffit pas à elle-même. On la croise avec de nombreuses autres techniques d’imagerie, que j’ai dû apprendre en arrivant ici, car elles diffèrent totalement de celles du milieu médical. On ne fait pas d’IRM ni de scanner, mais on utilise des infrarouges qui permettent de pénétrer la couche picturale et de révéler le dessin préparatoire. L’ultraviolet, lui, renseigne surtout sur les matériaux en surface, comme le vernis, ou sur les retouches qui apparaissent comme des taches noires sur la fluorescence du vernis ancien.

La micro-fluorescence X consiste à exciter la matière picturale avec un rayonnement X faible. La matière réémet alors un rayonnement qui est enregistré sous forme de spectre, révélant les éléments présents : calcium, plomb, fer, cuivre, étain, strontium, argent, or, etc. Chaque point fournit la composition de tous les éléments présents. Depuis les années 2010, grâce à l’informatique, on peut faire ces mesures en déplacement continu, générant une « image cube », c’est-à-dire une cartographie complète du tableau où, en chaque point, on peut lire le spectre et isoler la présence d’un élément particulier, par exemple le mercure du vermillon.

Cette technique permet de cartographier différents pigments, comme le plomb, le cuivre ou l’étain, de manière très précise sur la couche picturale.

L’usage combiné de ces techniques a profondément amélioré l’étude fine des couches picturales, permettant d’exploiter au maximum les informations disponibles, tout en gardant la radiographie pour ses informations complémentaires.

Et toutes ces techniques, vous les avez appliquées pour étudier des tableaux de Léonard de Vinci ?

E. R. : Il faut savoir que les collections françaises possèdent cinq œuvres de Léonard de Vinci sur une quinzaine existantes dans le monde. Avoir accès à ce corpus a été une occasion exceptionnelle pour comparer sa manière de travailler au fil du temps. En radiographie, je le rappelle, l’opacité de l’image est proportionnelle à la quantité de matière présente : beaucoup de matière rend l’image opaque, peu de matière la rend transparente.

En comparant la Belle Ferronnière, la Joconde et Saint Jean-Baptiste, on observe une transparence croissante dans les radios : au fil du temps, Léonard utilise la préparation comme réflecteur de lumière, plaçant la matière avec une économie croissante mais précise pour créer des modulations subtiles. Cette information sur la quantité de matière est spécifique à la radio.

Concernant les liants (les matières qui servent à donner de la cohésion et une tenue dans le temps au dépôt de pigments sur un support), il faut savoir que jusqu’au XVe siècle, la peinture se faisait principalement à la tempera à l’œuf (on se servait de jaune d’œuf en guise de liant), liant rapide à sécher, qui obligeait à poser des coups de pinceau courts et qui produisait des couleurs opaques.

L’apparition de la peinture à l’huile a permis de poser des touches plus longues, de moduler la couleur et de créer des transparences impossibles avec la tempera. Elle est documentée dès le XIIIe siècle dans le nord de l’Europe, car dans ces régions la tempera avait tendance à moisir à cause de l’humidité.

En Italie, où le climat était plus clément, l’huile s’est imposée plus tardivement, offrant aux artistes de nouvelles possibilités expressives. Léonard de Vinci, autour de 1472-1473, figure parmi les premiers peintres florentins à utiliser l’huile, marquant ainsi un tournant dans la peinture italienne et la manière de travailler les couches et les effets de lumière.

À l’époque de Léonard, les peintres ne maîtrisaient pas encore très bien le liant et les siccatifs (substances qui jouent un rôle de catalyseur en accélérant le séchage). Ils risquaient soit d’en mettre trop, soit pas assez, et le séchage pouvait devenir problématique : trop rapide, cela provoquait des craquelures prématurées et trop lent, il fallait attendre longtemps avant de poser la couche suivante.

Les écrits de Léonard témoignent de cette inventivité constante : ses recettes de peinture montrent un véritable inventaire de techniques et d’astuces, qu’il mélangeait à des notes sur d’autres domaines. En consultant ses manuscrits pour le travail sur Léonard que nous avons effectué en 2019, on découvre à quel point ces documents sont dispersés : certaines pages contiennent beaucoup d’informations sur la peinture, d’autres seulement trois lignes sur une recette, mêlées à des calculs mathématiques, des études d’hydraulique ou des croquis divers.

Sur une même feuille, il pouvait noter une ébauche pour une Vierge à l’Enfant, un calcul algébrique, un projet hydraulique, et bien d’autres idées, ce qui donne l’impression qu’il avait cent idées à la minute qu’il couchait toutes en vrac.

Grâce à toutes ces lectures, vous êtes capable de reproduire la peinture utilisée par Léonard ?

E. R. : Je me suis particulièrement intéressée à un aspect très spécifique des peintures de Léonard, les grains de verre. On savait déjà que certains peintres, notamment au XVIe siècle, en ajoutaient dans leurs peintures, mais les publications existantes se contentaient de constater leur présence sans vraiment l’expliquer.

Cela m’a amené à me poser la question : à quoi servaient réellement ces grains de verre ? Pour y répondre, j’ai monté un projet de recherche visant à comprendre leur rôle, en testant trois hypothèses principales. La première était que les grains de verre pouvaient modifier la rhéologie de la peinture, c’est-à-dire la manière dont elle se comporte sous le pinceau. La deuxième supposait qu’ils favorisaient le séchage, ce qui était une problématique importante avec le nouveau liant à l’huile utilisé à l’époque. La troisième portait sur la transparence, car le verre est un matériau naturellement transparent et pourrait influencer l’effet visuel.

Les résultats ont montré que les grains de verre n’altèrent pas la texture de la peinture, ce qui est un avantage. Le peintre peut les incorporer sans modifier son geste ou son « écriture ». En revanche, ils favorisent un séchage doux, moins rapide et moins problématique que celui produit par d’autres siccatifs. Sur le plan de la transparence, les analyses optiques ont confirmé que l’ajout de verre fonctionne comme l’ajout d’huile, mais sans entraîner les complications de séchage : l’indice de réfraction du verre et de l’huile étant similaire, la peinture gagne en transparence tout en restant stable. Étant donné l’intérêt constant de Léonard pour la lumière et les effets optiques, je suis convaincue que cette transparence jouait un rôle central et constituait un argument important dans ses choix techniques.

Elisabeth Ravaud ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.12.2025 à 15:27

Des œufs de papillon à l’hybridation des ours polaires : conversation avec la réfugiée scientifique Camille Parmesan

Camille Parmesan, Director, Theoretical and Experimental Ecology Station (SETE), Centre national de la recherche scientifique (CNRS); University of Plymouth; The University of Texas at Austin

Texte intégral (7449 mots)

C’est une écologue texane mondialement connue pour avoir été la première à démontrer l’impact certain du changement climatique sur une espèce sauvage : le papillon damier d’Édith. Ces dernières années, cependant, Camille Parmesan n’est plus seulement célèbre pour son expertise sur l’avenir de la biodiversité dans un monde en surchauffe ou bien pour le prix Nobel de la paix qu’elle a reçu avec ses collègues du Giec, mais aussi en raison de son statut de réfugiée scientifique en Europe.

À deux reprises dans sa vie, elle a choisi de déménager dans un autre pays afin de pouvoir continuer à travailler dans un contexte politique favorable à la recherche sur le changement climatique. Elle a ainsi quitté l’Amérique de Trump en 2016, puis la Grande-Bretagne post-Brexit. Elle vit aujourd’hui à Moulis, en Ariège, où elle dirige la station d’écologie théorique et expérimentale du CNRS.

S’entretenir avec elle permet de mieux comprendre comment protéger une biodiversité pleine de surprises, comment faire face à l’hybridation croissante des espèces ou encore que répondre au climatoscepticisme ambiant.

The Conversation : Vos premiers travaux sur les habitats du papillon damier d’Édith vous ont rapidement valu une reconnaissance internationale. Concrètement, comment avez-vous démontré qu’un papillon pouvait être affecté par le changement climatique ? Quels outils avez-vous utilisés ?

Camille Parmesan : Un pick-up, une tente, un filet à papillons, de bonnes lunettes de lecture pour repérer les œufs minuscules et les dégâts causés par les chenilles sur les feuilles, un cahier et un crayon pour prendre des notes ! Sur le terrain, vous n’avez besoin de rien d’autre.

Mais avant de me lancer dans mon travail de terrain, j’ai passé un an à parcourir les musées des États-Unis, quelques autres au Canada, et même à Londres et à Paris, afin de rassembler toutes les données disponibles sur le damier d’Édith. Je recherchais des informations très précises sur sa localisation, par exemple « Il se trouvait à cet endroit, à un mile [1,6 km] de Parsons Road, le 19 juin 1952 ». Car cette espèce vit en petites populations et est sédentaire. Ce processus m’a pris environ un an, car, à l’époque, il n’existait pas d’archives numérisées. Je devais donc examiner des spécimens épinglés et noter à la main les informations relatives à leur collecte.

Une fois sur le terrain, mon travail consistait à visiter chacun de ces sites pendant la saison de vol des papillons. Comme cette saison ne dure qu’environ un mois, il faut estimer quand ils voleront à chaque endroit afin de pouvoir effectuer un recensement correct. Pour cela, on commence par rechercher les adultes. Si on n’en voit pas, on ne s’arrête pas là. On recherche des œufs, des traces de toile de soie des jeunes chenilles, des marques de dégâts causés par les larves qui commencent à se nourrir après avoir hiberné…

On examine aussi l’habitat : dispose-t-il d’une quantité suffisante de plantes hôtes saines ou de plantes nectarifères pour nourrir les adultes ? Si l’habitat n’était pas satisfaisant, je n’incluais pas le site en question dans mon étude. Car je souhaitais isoler l’impact du changement climatique d’autres facteurs, tels que la dégradation de l’habitat, la pollution… Sur les sites plus vastes, j’ai souvent examiné plus de 900 plantes avant d’estimer avoir effectué un recensement suffisant.

Aujourd’hui, lorsque vous retournez sur les sites que vous avez examinés ainsi il y a plusieurs décennies, voyez-vous des choses que vous ne pouviez pas voir au début de votre travail ?

C. P. : Disons que je regarde des choses que je ne regardais pas vraiment lorsque j’ai commencé, il y a quarante ans, ou que mon mari Michael, [le biologiste Michael C. Singer] ne regardait pas lorsqu’il a commencé il y a cinquante ans. Nous avons découvert, par exemple, que la hauteur à laquelle les œufs sont pondus est désormais légèrement plus élevée, ce qui s’avère être une adaptation très importante au changement climatique.

Les œufs sont en fait pondus plus haut parce que le sol devient beaucoup trop chaud. L’été dernier, nous avons mesuré des températures de 78 °C au sol. Ainsi, si une chenille tombe, elle meurt. On peut également voir des papillons se poser et partir immédiatement, car il fait beaucoup trop chaud pour leurs pattes, alors ils s’envolent vers la végétation ou se posent sur vous.

À mes débuts, je n’aurais jamais pensé que la hauteur à laquelle les œufs sont pondus pouvait être importante. C’est pourquoi il est si important pour les biologistes de tout simplement observer l’organisme qu’ils étudient, son habitat, et d’y prêter vraiment attention. Je vois aujourd’hui beaucoup de jeunes biologistes qui veulent se précipiter, attraper le plus possible de spécimen de l’espèce qu’ils étudient, les examiner en laboratoire ou bien les broyer et faire de la génétique. C’est très bien, mais si vous ne passez pas de temps à observer votre espèce et son habitat, vous ne pouvez pas relier tous vos résultats de laboratoire à ce qui se passe réellement dans la nature.

Grâce à votre travail et à celui de vos collègues, nous savons désormais que les organismes vivants sont fortement affectés par le changement climatique et que de nombreuses espèces doivent modifier leur aire de répartition pour survivre. Mais nous savons également qu’il peut être difficile de prédire où elles pourront persister à l’avenir. Que faire donc pour les protéger ? Quelles terres préserver pour leur permettre de survivre ?

C. P. : C’est la grande question qui tourmente les biologistes spécialisés dans la conservation. Si vous allez à des réunions sur la biologie de la conservation, vous constaterez que beaucoup de gens tombent en dépression parce qu’ils ne savent pas quoi faire.

Nous devons en fait changer notre façon de concevoir la conservation et passer d’une protection stricte à quelque chose qui s’apparente davantage à un bon portefeuille d’assurance. Nous ne connaissons pas l’avenir, nous devons donc élaborer un plan très flexible, que nous pourrons adapter au fur et à mesure que nous observerons ce qui se passe sur le terrain.

En d’autres termes, on ne doit pas s’enfermer dans un seul plan, plutôt partir d’une série d’approches, car vous ne savez pas laquelle fonctionnera.

Nous venons de publier un article scientifique préconisant d’adapter pour la conservation des écosystèmes certaines approches décisionnelles qui existent depuis les années 1960 dans des domaines connus pour leur imprévisibilité, comme l’économie ou la politique urbaine de l’eau. C’est un domaine où l’on ne sait pas à l’avance si l’année suivante sera humide ou sèche. Les urbanistes ont donc mis au point des approches pour faire face à cette incertitude.

Avec les ordinateurs modernes, vous pouvez simuler 1 000 scénarios futurs et vous demander : si nous prenons cette mesure, que se passera-t-il ? Vous constatez alors que certains scénarios sont favorables, d’autres défavorables, et d’autres encore mitigés. À partir de là, il faut chercher un ensemble de mesures dites « robustes », c’est-à-dire qui donnent de bons résultats dans le plus grand nombre de scénarios futurs.

Pour la conservation des écosystèmes, nous avons commencé par utiliser des modèles bioclimatiques standards. Nous avions environ 700 scénarios pour 22 espèces. Il s’avère que si nous nous contentons de protéger les endroits où ces espèces sont présentes aujourd’hui, la plupart des organismes ne survivront pas. Seuls 1 % ou 2 % des scénarios prévoient la présence d’une espèce au même endroit qu’aujourd’hui.

Mais que se passerait-il si on protège l’endroit où elle se trouve actuellement, mais aussi les zones où elle devrait se trouver 30 % du temps, 50 % du temps, 70 % du temps… ? Vous avez comme cela divers seuils. Et, à partir de ces différentes possibilités futures, nous pouvons déterminer, par exemple, que si nous protégeons cet endroit et celui-là, nous pouvons couvrir 50 % des zones où les modèles prédisent que l’espèce persistera à l’avenir. En procédant ainsi, vous pouvez constater que certaines actions sont en fait assez solides, et qu’elles comprennent des combinaisons de conservation traditionnelle et de protection de nouvelles zones en dehors de celles où elles se trouvent actuellement. Protéger les zones actuelles est généralement une bonne chose, mais cela n’est souvent pas suffisant.

Il faut également garder à l’esprit que plus c’est grand, mieux c’est. Nous devons bien sûr continuer à protéger les écosystèmes, et plus les territoires protégés seront grands, mieux ce sera, en particulier dans les zones à forte biodiversité. Il faut continuer à protéger ces endroits, car des espèces vont les quitter, mais aussi d’autres s’y installer. Une zone à forte biodiversité pourrait comme cela finir par abriter un ensemble d’espèces complètement différent de celui qu’on connaît aujourd’hui, tout en restant un haut lieu de biodiversité, parce qu’elle compte par exemple de nombreuses montagnes et vallées et bénéficie d’une grande diversité de microclimats.

À l’échelle mondiale, nous devons disposer de 30 % à 50 % des terres et des océans comme habitat relativement naturel, sans nécessairement exiger une protection stricte.

Entre ces zones, nous avons également besoin de corridors pour permettre aux organismes de se déplacer sans être immédiatement tués. Prenez un ensemble de terres agricoles, des champs de blé par exemple, tout ce qui tente de les traverser risque de mourir. Il faut donc développer des habitats semi-naturels qui serpentent à travers ces zones. Si vous avez une rivière qui traverse ces champs, un très bon moyen d’y parvenir est simplement de créer une grande zone tampon de chaque côté de la rivière afin que les organismes puissent se déplacer. Il n’est pas nécessaire que ce soit un habitat parfait pour une espèce en particulier, il suffit simplement qu’il ne les tue pas.

Un autre point à souligner, et que le grand public ignore souvent, c’est que les jardins de particuliers peuvent aussi servir de corridors. Si vous avez un terrain de taille raisonnable, laissez une partie non tondue, avec des mauvaises herbes. Les orties et les ronces sont des corridors importants pour de nombreux animaux. Cela peut également être fait sur le bord des routes.

Certaines mesures incitatives pourraient encourager cela. Par exemple, accorder des allégements fiscaux aux personnes qui laissent certaines zones privées non développées. Il existe toutes sortes de façons d’aborder la question une fois que l’on a changé d’état d’esprit. Mais pour les scientifiques, donc, le changement important consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On ne peut pas se contenter de protéger les sites actuels ni choisir un seul endroit où l’on pense qu’un organisme va se trouver parce que c’est ce que dit votre modèle préféré ou parce que votre collègue au bout du couloir utilise ce modèle.

On ne peut pas non plus sauver tous les sites où une espèce pourrait se trouver à l’avenir, car cela serait trop coûteux et irréalisable. Il faut plutôt constituer un portefeuille de sites à protéger aussi solide que possible, compte tenu des contraintes financières et des partenariats disponibles, afin de s’assurer que nous ne perdrons pas complètement cette espèce. Ainsi, lorsque nous aurons stabilisé le climat, elle disposera d’un habitat à recoloniser et sera saine et sauve.

Une autre question qui préoccupe beaucoup les acteurs de la protection de la biodiversité aujourd’hui est celle de l’hybridation. Comment appréhendez-vous ce phénomène, qui devient de plus en plus courant ?

C. P. : Aujourd’hui, les espèces se déplacent comme elles ne l’ont jamais fait depuis des milliers d’années. Au cours de leurs déplacements, elles se rencontrent désormais régulièrement. Les ours polaires, par exemple, sont contraints de quitter leur habitat en raison de la fonte de la banquise. Cela les oblige à côtoyer des ours bruns et des grizzlis, avec lesquels ils s’accouplent. Il arrive parfois que ces accouplements soient fertiles et donnent naissance à des hybrides.

Historiquement, les biologistes spécialisés dans la conservation ne voulaient pas d’hybridation, ils voulaient protéger les différences entre les espèces, leur comportement, leur apparence, leur régime alimentaire, leur génétique… Ils voulaient préserver cette diversité. De plus, les hybrides ne sont généralement pas aussi performants que les deux espèces d’origine, leur aptitude à survivre est plus réduite. Les gens ont donc essayé de séparer les espèces, et ont parfois été amenés à tuer les hybrides pour y parvenir.

Mais le changement climatique remet tout cela en question. Les espèces se rencontrent sans cesse, c’est donc une bataille perdue d’avance. Nous devons donc repenser notre approche de la biodiversité. Historiquement, préserver la biodiversité signifiait protéger toutes les espèces et toutes les variétés. Mais je pense que nous devons élargir notre réflexion : l’objectif devrait être à présent de préserver une grande variété de gènes.

Car lorsqu’une population présente une forte variation génétique, elle peut évoluer et s’adapter à un environnement qui change à une vitesse incroyable. Si nous luttons contre l’hybridation, nous risquons en fait de réduire cette capacité des espèces à évoluer avec le changement climatique. Pour maintenir une grande diversité post-changement climatique, si jamais ce jour arrive, nous devons conserver autant de gènes que possible, quelle que soit leur forme. Cela peut signifier la perte de ce que nous considérons comme une espèce unique, mais si ces gènes sont toujours présents, ils pourront évoluer assez rapidement, comme nous l’avons vu avec les ours polaires et les grizzlis.

Car au cours des périodes chaudes passées, ces espèces sont entrées en contact et se sont hybridées. Et si l’on regarde tous les fossiles que nous avons, nous perdons la trace des ours polaires pendant certaines périodes, ce qui suggère qu’ils étaient alors très peu nombreux. Mais lorsque le climat s’est refroidi, les ours polaires réapparaissent beaucoup plus rapidement que si leur espèce avait évolué à partir de rien. Ils ont probablement évolué à partir de gènes qui ont persisté chez les grizzlis. Nous avons des preuves que cela fonctionne et que c’est extrêmement important.

Il y a quelque chose qui reste difficile à appréhender pour les non-scientifiques. Nous avons quantité d’exemples remarquables d’adaptation et d’évolution dans la nature, avec, par exemple, des arbres qui modifient la composition chimique de leurs feuilles en réponse à la prédation de certains herbivores, ou bien des papillons qui changent de couleur en fonction de l’altitude et de la température… Mais en même temps, nous assistons à une perte massive de biodiversité à l’échelle mondiale. La biodiversité semble, d’un côté, pouvoir incroyablement bien s’adapter, de l’autre s’effondrer. Ces deux réalités peuvent sembler difficiles à concilier. Comment l’expliqueriez-vous à des profanes ?

C. P. : Cela s’explique en partie par le fait que le changement climatique actuel se produit très rapidement. Il faut également avoir en tête que chaque espèce a une niche physiologique assez fixe dans laquelle elle peut vivre. C’est ce que nous appelons un « espace climatique » [climate space, en anglais], un mélange particulier de précipitations, d’humidité et de sécheresse. Il peut exister certaines variations au sein de cet espace, mais lorsque l’on atteint ses limites, l’organisme meurt. Nous ne savons pas vraiment pourquoi cette limite est si stricte.

Lorsque les espèces sont confrontées à d’autres types de changements, tels que la pollution par le cuivre, la pollution lumineuse et sonore, beaucoup d’entre elles présentent certaines variations génétiques qui leur permettent de s’adapter. Cela ne signifie pas que ces changements ne les affectent pas, mais certaines espèces sont capables de s’adapter. Dans les environnements urbains actuels, par exemple, on observe des moineaux domestiques et des pigeons qui ont réussi à s’adapter.

Il y a donc certaines choses que font les humains face auxquelles certaines espèces peuvent s’adapter. Mais face au changement climatique, la plupart des organismes ne disposent pas des variations génétiques nécessaires pour survivre. La seule chose qui peut apporter de nouvelles variations pour s’adapter à un nouveau climat est soit l’hybridation, qui apporte de nouveaux gènes, soit la mutation, mais c’est un processus très lent. Il faudrait d’un à deux millions d’années pour que les espèces actuelles finissent par évoluer pour s’adapter au climat dans lequel nous entrons.

Si l’on remonte plusieurs centaines de milliers d’années en arrière, à l’époque des glaciations du Pléistocène, lorsque les températures mondiales variaient de 10 °C à 12 °C, on constate que les espèces se sont déplacées. Elles ne sont pas restées sur place pour évoluer.

Mais si l’on remonte encore plus loin, à l’Éocène, les changements étaient encore plus importants, avec des niveaux de CO2 extrêmement élevés, des températures extrêmement chaudes, et des espèces ont disparu. Comme elles ne pouvaient pas se déplacer suffisamment loin, elles se sont éteintes. Cela montre donc que l’évolution face au changement climatique n’est pas quelque chose que l’on peut attendre à l’échelle de quelques centaines d’années. Elle se situe plutôt à l’échelle de centaines de milliers, voire de quelques millions d’années.

Dans l’une de vos publications, vous écrivez : « Les populations qui semblent être très exposées au changement climatique peuvent néanmoins résister à l’extinction, ce qui justifie de continuer à les protéger, à réduire les autres facteurs de stress et à surveiller leurs capacités d’adaptation. » Pouvez-vous donner un exemple de cette réalité ?

C. P. : Bien sûr, je peux vous parler du damier d’Édith, car c’est ce que je connais le mieux. Le damier d’Édith compte plusieurs sous-espèces très distinctes qui sont génétiquement très différentes les unes des autres, avec des comportements et des plantes hôtes distinctes. Une sous-espèce du sud de la Californie a été isolée suffisamment longtemps des autres pour devenir un cas génétique assez particulier. C’est le damier de Quino.

Il s’agit d’une sous-espèce présente dans la partie sud de l’aire de répartition du damier, qui est très durement touchée par le changement climatique. Elle a déjà perdu une grande partie de ses populations en raison du réchauffement climatique et de la sécheresse. Sa minuscule plante hôte se dessèche trop rapidement. Elle a également beaucoup souffert de l’urbanisation : les étalements de San Diego et de Los Angeles ont détruit la majeure partie de son habitat. On pourrait donc se dire qu’il faut abandonner tout espoir, n’est-ce pas ?

Mon mari et moi étions impliqués dans la planification de l’habitat du damier de Quino au début des années 2000. À cette époque, environ 70 % de sa population avait disparu.

Nous avons alors fait valoir que le changement climatique allait les détruire si nous ne protégions que les zones où ils existaient actuellement, car il s’agissait de sites de faible altitude. Mais nous nous sommes dit : pourquoi ne pas protéger des sites, par exemple à plus haute altitude, où ils n’existent pas encore ?

Il existait des plantes hôtes potentielles à plus haute altitude. Il s’agissait d’espèces différentes qui avaient une apparence bien distincte des plantes habituelles, mais dans d’autres régions, des damiers d’Édith utilisaient des espèces similaires. Nous avons donc amené des papillons de basse altitude vers cette nouvelle plante hôte, et les papillons l’ont appréciée. Cela nous a montré qu’aucune évolution n’était nécessaire. Il suffisait que les damiers de Quino montent à cette altitude, et ils pourraient se nourrir de cette plante et survivre.

Il fallait donc protéger la zone où ils se trouvaient à ce moment-là, afin qu’ils puissent migrer, ainsi que ce nouvel habitat plus élevé.

C’est ce qui a été fait. Par chance, la zone la plus élevée appartenait au service forestier américain et à des communautés autochtones, et ces tribus étaient très heureuses de participer à ce plan de conservation.

Dans la zone d’origine, une mare vernale a également été restaurée. Les mares vernales sont de petites dépressions dans le sol dont le fond est argileux. Elles se remplissent d’eau en hiver et tout un écosystème s’y développe. Les plantes poussent à partir de graines qui se trouvaient dans la terre sèche et brûlée. On y trouve également des crevettes féeriques et toutes sortes de petits animaux aquatiques. La plante hôte du damier de Quino pousse au bord des mares vernales. Il s’agit d’un habitat très particulier qui s’assèche vers le mois d’avril. À cette période, le damier de Quino a terminé son cycle de vie et est désormais en dormance. Toutes les graines sont tombées et sont elles aussi en dormance. Le cycle recommence ensuite au mois de novembre suivant.

Malheureusement, San Diego a rasé toutes les mares printanières pour construire des maisons et des immeubles. Afin de protéger le damier de Quino, le service chargé de la protection des espèces menacées a donc restauré une mare vernale sur un petit terrain qui était jonché de déchets et de quads. Ils ont soigneusement creusé une dépression peu profonde, l’ont recouverte d’argile et ont planté de la végétation pour la rendre viable. Ils ont planté entre autres du Plantago erecta, dont se nourrit le damier de Quino.

En trois ans, cette zone restaurée abritait presque toutes les espèces menacées pour lesquelles elle avait été conçue. La plupart d’entre elles n’avaient même pas été introduites. Elles ont simplement colonisé cette nouvelle mare, y compris le damier de Quino.

Par la suite, certains damiers de Quino ont également été trouvés dans des habitats situés à plus haute altitude. Pour être honnête, j’ai été époustouflée. Nous ne savions pas que ce papillon serait capable d’aller en montagne. Je pensais que nous devrions ramasser les œufs et les déplacer. Les distances ne sont pas grandes, quelques kilomètres ou 200 mètres de dénivelé, mais n’oubliez pas que ce papillon ne se déplace généralement pas beaucoup : il reste principalement là où il est né.

Y avait-il un corridor biologique entre ces deux zones ?

C. P. : Il y avait quelques maisons, mais elles étaient très clairsemées, avec beaucoup de broussailles naturelles entre elles. Il n’y avait pas vraiment de plantes hôtes pour les damiers de Quino. Mais cela leur a quand même permis de voler, de trouver en chemin des plantes sauvages à nectar et de ne pas être tués. C’est le plus important. Un corridor n’a pas besoin de soutenir une population. Il suffit qu’il ne la tue pas.

Vous aussi vous avez dû déménager au cours de votre carrière afin de poursuivre vos recherches en écologie sans être affectée par le climat politique. Au cours de l’année écoulée, en France, vous avez été invitée à vous exprimer à plusieurs reprises sur ce sujet et avez fait l’objet de nombreux articles vous décrivant comme une réfugiée scientifique. Aux États-Unis, ce parcours suscite-t-il également la curiosité et l’intérêt des médias ?

C. P. : Beaucoup de collègues, mais aussi des personnes que je connais mais avec lesquelles je n’ai pas nécessairement collaboré, m’ont demandé : « Comment as-tu fait cela ? Est-ce difficile d’obtenir un visa ? Les gens parlent-ils anglais en France ? »

Mais ce qui est intéressant, c’est que les médias américains ne s’y sont pas intéressés. L’attention médiatique est entièrement provenue de l’extérieur des États-Unis – du Canada et d’Europe.

Je ne pense pas que les Américains comprennent l’ampleur des dégâts actuels causés au monde universitaire, à l’éducation et à la recherche. Même ma propre famille ne réalise pas trop cela. C’est difficile de leur expliquer, car plusieurs d’entre eux sont des partisans de Trump, mais on pourrait penser qu’au moins les médias en parleraient.

La plupart des médias ont publié des articles sur les dommages causés à la structure universitaire et à l’éducation, par exemple l’interdiction de certains livres ou la tentative de mettre en place un système éducatif qui n’enseigne que ce que J. D. Vance [le vice-président des États-Unis] veut que les gens apprennent. Mais ces articles ne parlent pas beaucoup des personnes qui partent. Je pense que les Américains peuvent parfois être très arrogants. Ils partent du principe que les États-Unis sont le meilleur pays au monde et que personne ne quitterait les États-Unis pour aller travailler ailleurs.

Et c’est vrai que les [chercheurs aux] États-Unis ont traditionnellement bénéficié d’opportunités incroyables, avec des financements très importants provenant de toutes sortes de sources : des nombreuses agences gouvernementales, finançant divers projets, mais aussi des donateurs privés, des ONG… Tout cela s’est littéralement arrêté net.

Afin d’intéresser les gens à la conservation de la biodiversité et de sortir certains de leur déni, il peut être tentant de mettre en avant certains sujets, tels que l’impact du changement climatique sur la santé humaine. C’est un sujet sur lequel vous avez déjà travaillé. Est-ce qu’il trouve davantage d’écho ?

C. P. : J’ai toujours été intéressée par la santé humaine. Au départ, je voulais faire de la recherche médicale puis j’ai changé d’avis. Mais dès que j’ai commencé à publier les résultats que nous obtenions sur l’ampleur des mouvements des espèces, la première chose qui m’est venue à l’esprit a été : « Les maladies vont, elles aussi, se déplacer. » Le travail de mon laboratoire sur la santé humaine se concentre donc sur la façon dont le changement climatique affecte la propagation des maladies, de leurs vecteurs et de leurs réservoirs. L’une de mes étudiantes a ainsi documenté la propagation de la leishmaniose au Texas, qui s’est déplacée vers le nord en raison du changement climatique.

Au sein du Giec, nous avons également mis en avant que le paludisme, la dengue et trois autres maladies tropicales ont fait leur apparition au Népal, où elles n’avaient jamais été observées auparavant, du moins d’après les archives historiques. Cela est lié au changement climatique, et non aux changements agricoles.

De nouvelles maladies apparaissent également dans le Grand Nord. Mais peu de gens vivent dans cette région. Ce sont surtout des communautés inuites qui sont touchées, ce qui explique pourquoi les politiciens minimisent le problème. En Europe, le moustique tigre se propage en France et apporte avec lui ses maladies.

La leishmaniose est également déjà présente en France. Il n’y a qu’une seule espèce à ce jour, mais les prévisions suggèrent que quatre ou cinq autres espèces pourraient arriver très prochainement. Les maladies transmises par les tiques sont également en augmentation et se propagent vers le nord de l’Europe. Nous constatons donc déjà les effets du changement climatique sur la santé humaine en Europe. Les gens n’en ont tout simplement pas conscience.