ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

08.10.2025 à 16:26

L’opinion israélienne face à Gaza : déni, consentement ou aveuglement ?

Jérome Bourdon, Hstorien des médias, chercheur associé au CARISM, Université Paris-Panthéon-Assas; Tel Aviv University

Texte intégral (3500 mots)

La majeure partie des Juifs israéliens paraît indifférente à l’égard des destructions colossales infligées par Tsahal aux Gazaouis, quand elle ne conteste pas en bloc le bilan humain avancé par les organisations internationales. Cinq principaux facteurs explicatifs permettent de mieux comprendre les ressorts de cette attitude.

L’interrogation court dans de nombreux médias, surtout européens : pourquoi l’opinion publique israélienne ne réagit-elle pas à la situation dramatique de Gaza, à la famine (internationalement reconnue depuis août 2025) et au massacre de dizaines de milliers de personnes, dont une grande majorité de civils fait qu’on ne prend plus guère la peine de réfuter en Israël mais qu’on justifie plutôt comme résultant d’une stratégie du Hamas consistant à s’abriter derrière la population gazaouie.

Cette question est délicate car elle touche non seulement à la critique du gouvernement ou de l’État, mais de la société israélienne même, à un moment où « Israël » (quoi qu’on désigne par le nom du pays) n’a jamais été autant critiqué, dans un débat hyperpolarisé. Les agissements de l’armée, du gouvernement, des colons, ont rendu pertinentes des analogies qui furent contestables, ou purement polémiques, comme « apartheid » bien sûr et, désormais, le terme « génocide », accepté de façon croissante tant par des historiens que par des juristes. Nous traiterons ici du cas d’Israël, mais il faut rappeler que les interrogations sur des opinions publiques confrontées à un massacre de masse perpétré par leur pays ont une longue histoire, qu’Israël vient aujourd’hui illustrer d’une façon particulière.

Dans la dernière semaine de juillet, selon le quotidien Maariv, 47 % des Israéliens considèrent l’affirmation selon laquelle Gaza est en proie à la famine comme un mensonge et le fruit de la propagande du Hamas ; 23 % reconnaissent la réalité de la famine et disent s’en soucier ; 18 % reconnaissent l’existence de la famine et disent ne pas s’en soucier ; et 12 % sont sans opinion. Selon l’Institut israélien pour la démocratie, 79 % des Israéliens juifs se disent peu ou pas troublés par les informations relatives à une famine à Gaza : mais y croient-ils ou pas ? La question est trop vague. Dans le même sondage, 79 % se disent persuadés qu’Israël fait des efforts substantiels pour atténuer les souffrances des Palestiniens, ce qui est aussi une façon de réduire la portée de ces souffrances, et du massacre. Ces chiffres ne concernent pas les citoyens palestiniens d’Israël, qui sont selon le même Institut, 86 % à se dire « troublés ou très troublés » par la catastrophe humanitaire à Gaza.

À lire aussi : Ce que masque l’expression « Arabes israéliens »

Ces sondages sont susceptibles d’interprétations diverses, mais ils montrent une société qui ne reconnaît que très partiellement la famine et y voit parfois une campagne de propagande du Hamas dont les médias étrangers sont perçus comme complices. Même s’ils reconnaissent la famine et le massacre, les Israéliens s’en déresponsabilisent de plusieurs façons. De surcroît, ils sont massivement partisans de ce qu’on appelle en hébreu le « transfert » des Gazaouis dans d’autres pays, c’est-à-dire d’un nettoyage ethnique.

De multiples facteurs permettent de comprendre la façon dont les Israéliens justifient de telles opinions et se dédouanent de toute culpabilité ou responsabilité pour le sort des Palestiniens – processus qu’un chercheur israélien analysa dès la seconde intifada (2000-2005). Certains de ces facteurs sont anciens mais ont été très amplifiés par le 7-Octobre. Ils sont plus ou moins spécifiques au pays.

Facteur 1 : le ralliement autour du drapeau

Le premier facteur, le ralliement autour du drapeau (Rally round the flag), n’est pas un phénomène propre à Israël ; en général, une guerre jugée comme étant juste confère un surcroît de légitimité et de popularité aux gouvernants, y compris parmi certains opposants ou indifférents. Étudié surtout aux États-Unis, ce ralliement génère ainsi des surcroîts de popularité remarquables autour de la figure du président.

En Israël, il s’est manifesté de façon puissante à deux moments.

D’abord, dans les mois qui suivent le 7-Octobre. Le soutien à la guerre est alors massif. Mais le cas israélien illustre aussi le caractère souvent peu durable de ce ralliement, qui a commencé à s’effriter, par paliers, lorsque la population comprend que le gouvernement donne la priorité à la poursuite de la guerre au détriment du retour des otages, ce qui est devenu tout à fait évident le 9 septembre 2025 avec le bombardement de Doha au Qatar, où siègent les négociateurs du Hamas.

À lire aussi : Israël peut-il invoquer la légitime défense pour justifier sa frappe au Qatar ?

L’autre moment est l’attaque de l’Iran par Israël, appuyé par les États-Unis (13-25 juin 2025). Quelles que soient les intentions déclarées (détruire Israël) et les capacités réelles de la République islamique, la diabolisation de ce régime – et de ses alliés (le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen), traités comme de purs agents aux ordres de Téhéran – est ancienne dans les médias israéliens, qui ici ont reflété le point de vue martelé par Nétanyahou de longue date.

La popularité du premier ministre a connu un pic quand Tsahal a bombardé l’Iran, et l’opposition à l’attaque est demeurée tout à fait marginale, y compris chez beaucoup d’opposants à la guerre à Gaza.

Enfin, ce ralliement autour du drapeau concerne aussi la fidélité à une armée encore dépendante des citoyens et des réservistes : les Israéliens sont ici pris au piège de leur fidélité à Tsahal, refusant de voir à quel point leur armée a été pénétrée par un courant national-religieux ouvertement xénophobe et annexionniste, voire génocidaire, processus déjà analysé il y a dix ans et qui s’est accéléré depuis. Il est difficile de renoncer à cette fidélité, qui a été, et demeure, un ciment d’une société très fragilisée.

À lire aussi : Les guerres d’Israël et la question de la morale

Facteur 2 : l’obsession victimaire

Le deuxième facteur est plus spécifique au pays : entretenue par l’appareil d’État, les médias et le système éducatif, l’obsession victimaire, autour de la mémoire de la Shoah, a été réveillée et renforcée par le 7-Octobre, vite devenu en Israël une date saillante qui n’a plus besoin que l’année soit précisée (comme le 11 Septembre aux États-Unis).

Depuis, les visages et noms des otages, rejoints par ceux des centaines de soldats tombés à Gaza, sont omniprésents dans l’espace public israélien, aussi bien analogique (sur les arbres des villes, les vitrines des magasins) que numérique.

La plupart des Israéliens (et des pro-Israéliens en dehors d’Israël) traitent le 7-Octobre comme le point de départ de la guerre, voire comme un commencement absolu, comme s’il n’y avait pas eu, avant, toutes les guerres avec Gaza, la longue occupation, le décompte macabre des blessés et morts palestiniens de longues années durant.

Les actes d’extrême violence perpétrés ce jour-là par le Hamas envers les civils, le nombre élevé de morts et la mise en évidence de la vulnérabilité de l’armée ont tétanisé l’opinion.

Facteur 3 : la droitisation de la société israélienne

En troisième lieu, le 7-Octobre et la guerre ont accéléré le processus de droitisation d’une société qui fut un temps (au moins pour une moitié), disposée à une paix fondée sur un compromis avec les Palestiniens après les accords d’Oslo de 1993, compromis auquel même l’armée se rallia.

Après l’échec du processus en 2000, et la deuxième intifada, s’est installée l’idée qu’« il n’y a pas de partenaire » pour la paix – mot d’Ehud Barak, alors premier ministre, massivement repris depuis.

Cela a préparé le terrain à une déresponsabilisation israélienne par rapport aux Palestiniens. Aujourd’hui encore, on peut se dire « de gauche », mais si les Palestiniens veulent la guerre, alors… De surcroît, le 7-Octobre entraîne aussi une relecture de l’histoire, ravive le trauma des anciens combattants, contribue à ternir un peu plus l’image des Palestiniens, voire à revaloriser celle des colons.

Facteur 4 : l’effacement et la diabolisation des Palestiniens dans les médias israéliens

Quatrième facteur : les médias israéliens jouent un rôle majeur dans l’invisibilisation des Palestiniens de Gaza en tant qu’êtres humains auxquels on pourrait s’identifier, et dans leur assimilation à des « terroristes », terme plus employé que jamais (même si ce fut déjà le cas lors de la guerre du Liban de 1982).

Les grands médias ignorent les crimes de guerre que des soldats eux-mêmes ont rapportés, ainsi que les bombardements massifs des populations et des infrastructures. Les journalistes israéliens « embarqués » auprès des militaires (embedded) ne décrivent la guerre que du point de vue des difficultés et souffrances des soldats.

Les victimes civiles palestiniennes sont largement effacées de l’actualité. Dans ce contexte, la famine devient un problème de « hasbara », de « diplomatie publique » mal conduite. La droite et l’extrême droite israéliennes dénoncent une « campagne de la faim » organisée, à base de fakes, avec la « complicité » de l’ONU. On parle d’un « Gazawood », d’images largement mises en scène – un processus de déni des images de souffrance qui remonte à la deuxième intifada, quand avait été forgé le terme « Pallywood ».

Depuis le 7-Octobre, l’usage même du mot de « palestinien » a reculé. Dans les nombreux discours prononcés lors des manifestations contre Nétanyahou, ou pour le retour des otages, on ne l’entend pratiquement pas. Dans des déclarations génocidaires, des responsables israéliens ont utilisé des formules comme « animaux humains » (Yoav Gallant, alors ministre de la défense) ou « monstres » (Nétanyahou). En janvier 2024, le ministre du patrimoine Amichai Eliyahu a proposé de lancer une bombe atomique sur Gaza et, en août 2024, Bezalel Smotrich, ministre des finances, a souhaité aux Gazouis de mourir de faim.

Fin juillet 2025, on a pu croire à un tournant, à une reconnaissance de l’humanité palestinienne souffrante, autour d’un reportage où la présentatrice vedette du pays, Yonit Levi, a évoqué une « responsabilité morale » de son pays et montré des photos d’enfants faméliques à la Une de médias occidentaux.

Le 23 juillet, Ron Ben Ishai, célèbre correspondant de guerre écrit : « Il y a des enfants qui ont faim à Gaza », mais en conclut qu’il faut seulement changer la méthode de distribution de nourriture par le Gaza Humanitarian Fund (GHF), fondation américaine mise en place avec l’aide des Israéliens, et que les humanitaires internationaux avaient dénoncée dès sa mise en place en mai. Comme on sait, chaque distribution s’est accompagnée de la mort de Palestiniens sous les balles de l’armée.

À l’été, des centaines de manifestants commencent à brandir des photos d’enfants de Gaza, morts ou affamés, soit lors de grands rassemblements, soit lors de manifestations modestes.

À lire aussi : Israël-Gaza : des associations israéliennes militant pour la paix offrent une lueur d’espoir

Mais la prise de conscience est demeurée modeste. Si la majorité des Israéliens veulent aujourd’hui la fin de la guerre, c’est avant tout parce qu’ils espèrent que celle-ci signifiera le retour des otages survivants.

Les véritables critiques de la guerre savent de longue date qu’ils ont plus de chance d’être entendus en dehors d’Israël qu’au-dedans, alors même que ce sont d’abord les Israéliens qu’ils voudraient atteindre. Bien avant le 7-Octobre, l’ONG « Breaking the Silence » (fondée en 2004), qui collectait des témoignages de soldats sur les exactions commises dans les territoires occupés, s’est retrouvée plus sollicitée et citée à l’extérieur d’Israël qu’à l’intérieur.

En juillet, deux ONG israéliennes – B’tselem, qui recense les violations des droits de l’homme dans les territoires, et Physicians for Human Rights – ont reconnu ce qu’ils ont appelé « notre génocide ». Cette formulation a eu beaucoup plus d’écho dans les grands médias européens et américains que dans les médias israéliens.

À lire aussi : Israël-Hamas : le mouvement pour la paix a-t-il été assassiné le 7 octobre ?

Facteur 5 : obsession de la critique extérieure

Cinquième facteur, ancien lui aussi : la société israélienne est plus que jamais obsédée par la critique extérieure. Les médias israéliens négligent les soutiens médiatique et politiques qu’Israël reçoit, surtout à droite ou à l’extrême droite, ou n’en parlent qu’au moment où ce soutien apparaît perdu, contribuant à accentuer un sentiment qui confine à la paranoïa.

Les incidents antisémites et/ou anti-israéliens sont couverts en détail. Le spectre est large. Sont dénoncés aussi bien des actes manifestement antisémites comme des agressions de Juifs à Milan en juillet ou à Montréal en août, que des appels au boycott d’institutions, d’artistes ou d’intellectuels israéliens. Ainsi, le refus de certains chercheurs français de participer, en septembre, à un colloque au Musée d’Art juif de Paris en raison de la présence d’universitaires israéliens dont la venue est financée par leurs institutions qui apparaissent comme partenaires de l’événement a fait beaucoup de bruit.

Enfin, la presse israélienne est à peu près seule à couvrir le mauvais accueil ou le refus de servir des touristes israéliens, et les Israéliens voyageant beaucoup… Haaretz, journal devenu radicalement critique de la guerre, et très singulier dans le paysage médiatique israélien, couvre lui aussi ces incidents ou agressions, dès le printemps 2024.

Si l’écart entre les couvertures israélienne et internationale du conflit a toujours été grand, il s’agit aujourd’hui d’un gouffre. Les Israéliens et la plupart des Occidentaux (sauf ceux qui ne s’informent qu’à la droite et l’extrême droite) ne vivent simplement pas dans le même monde.

Ce fossé pourra-t-il être comblé ? En tout état de cause, il faudra bien, le jour venu, rendre des comptes, comme le dit Sarit Michaeli, secrétaire générale de Beit Tselem, au terme de ce reportage « micro-trottoir » du Guardian à Tel-Aviv.

En dernier lieu, malgré son coût économique et moral, les élites de l’armée, ainsi que des partis et personnalités politiques prêts à s’allier à Nétanyahou, ont un intérêt à la poursuite de la guerre – ce qui est bien sûr aussi le cas du chef du gouvernement, qui fuit ses procès en cours et rêve de réélection, dans une course folle et criminelle. Dans la guerre, l’armée n’en finit pas de se laver de son aveuglement face aux préparatifs du 7-Octobre par le Hamas, et fait reculer l’établissement d’une véritable commission d’enquête sur le massacre, maintes fois réclamée.

L’impuissance des observateurs étrangers

Ralliement autour du drapeau et de l’uniforme, obsession victimaire, droitisation de la société, effacement du peuple attaqué réduit à un groupe de terroristes actuels ou potentiels, obsession de la critique extérieure, intérêt des élites à la poursuite de la guerre qui peut aussi unir, au moins un temps, une nation en crise : isolés et parfois conjugués, ces facteurs se sont retrouvés dans d’autres moments génocidaires.

Ce qui est singulier, c’est moins le processus lui-même que la croissante attention internationale qu’il reçoit. Bien connue des spécialistes du génocide, l’impuissance des « bystanders », y compris ceux qui s’indignent, n’en est que plus remarquable, et non moins tragique que l’aveuglement de l’opinion israélienne.

Jérome Bourdon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

08.10.2025 à 16:25

Cadeaux virtuels, pression sociale, gamification : les TikTok Lives, des machines à capter l’attention et l’argent des ados

Marina Ferreira Da Silva, Enseignant-chercheur en Sciences de Gestion, Université de Rouen Normandie

Emilie Hoëllard, Maître de conférences en sciences de gestion, Université Le Havre Normandie

Texte intégral (1712 mots)

TikTok s’appuie sur un modèle économique conçu pour capter l’attention et renforcer la dépendance de son audience. Le format des lives favorise en particulier une logique de dons impulsifs. Il importe d’identifier ces stratégies pour mieux en protéger les adolescents.

Jeudi 11 septembre 2025, la commission d’enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok chez les mineurs a rendu son rapport, alertant sur l’un « des pires réseaux à l’assaut de la jeunesse ». Plateforme la plus prisée par les jeunes, qui y passent en moyenne cent dix minutes par jour, TikTok s’appuie sur un modèle économique conçu pour capter l’attention et renforcer la dépendance de son audience, afin de maximiser ses revenus.

Si plus de 75 % de ses recettes proviennent encore de la publicité, les achats intégrés sur TikTok s’affichent désormais comme un levier de croissance majeur pour le réseau social : en France, ils ont représenté près de 80 millions d’euros en 2023, contre 52 millions en 2022. Ces achats in-app permettent notamment aux jeunes d’acheter des cadeaux virtuels pour les offrir à leurs créateurs de contenus favoris pendant les lives. Roses, donuts, lions, ou encore ballons de rugby : les cadeaux seront ensuite convertis en diamants, puis en argent réel, moyennant une commission de la plateforme.

À lire aussi : TikTok et les jeunes : rentabilité et fabrique du mal-être

Ce système particulièrement lucratif tant pour TikTok que pour les streamers transforme les directs en véritables courses aux cadeaux, où les jeunes spectateurs sont sans cesse poussés à la dépense. Quelles stratégies sont déployées pour attirer leur attention et stimuler les dons ?

Nos recherches, menées à partir de l’observation de 40 lives TikTok de créateurs français pendant une période de trois mois, montrent que la plateforme intègre dans ses fonctionnalités de nombreux leviers issus de l’univers des jeux en ligne.

Favoriser les dons impulsifs

À l’image des V-Bucks (sur Fortnite) ou des Gemmes (sur Brawl Stars), TikTok propose à ses utilisateurs d’acheter des « pièces », brouillant la perception du coût réel des cadeaux envoyés. En effet, l’utilisation d’une monnaie virtuelle crée une distance cognitive entre l’utilisateur et la valeur réelle de son don, et la mise en place de systèmes de packs accentue cette opacité. Il est donc difficile pour les jeunes d’évaluer en temps réel la valeur exacte des cadeaux envoyés.

Ce flou peut encourager les dons impulsifs, d’autant qu’il suffit d’un simple tapotement de doigt sur l’écran pour commencer le jeu avec un premier envoi (gratuit) de cœurs. C’est à la fois simple et valorisant, mais ce passage représente également un premier engagement qui augmente la probabilité d’accepter ensuite un engagement plus coûteux.

Les lives ont intégré de nombreux autres codes propres aux jeux en ligne, tels que les systèmes de classements, points et scores, barres de progression, ou encore défis à accomplir dans un temps limité. Ces mécaniques exploitent l’attrait des jeunes pour la compétition et la gratification immédiate, tout en transformant l’interaction en une expérience immersive et stimulante. L’interface joue un rôle central : animations colorées, pluie de cœurs, ou couleurs vives renforcent la dimension sensorielle et gratifiante de chaque don, rappelant l’univers des jeux de hasard. La facilité d’envoi des cadeaux, réduite à un simple tap, génère un réflexe quasi automatique, incitant le jeune à agir rapidement.

Les battles sont fréquemment mobilisées par les streamers pour gamifier l’expérience proposée. Elles reposent sur une mise en compétition en temps réel entre deux créateurs ou équipes, dont l’issue dépend directement des dons des spectateurs, convertibles en points, visibles sur une barre de progression ou un classement. La possibilité pour les spectateurs d’influencer directement le résultat renforce leur sentiment d’implication active, tout en générant une pression sociale.

La structure même des lives accentue ce phénomène : la durée limitée des sessions impose une pression temporelle, semblable à celle d’un jeu vidéo, où il faut atteindre un objectif dans un temps restreint. Aussi, en combinant interface immersive, gamification, pression des créateurs et contraintes temporelles, TikTok transforme les directs en environnements dans lesquels l’attention des jeunes est maximisée et les comportements de dépense sont fortement encouragés. Comme pour les jeux mobiles, il s’agit ainsi d’utiliser différentes techniques pour influencer le comportement des joueurs : ressources mises à disposition, répartition des récompenses offertes, fonctionnalités sociales ou encore offres à durée limitée.

Valorisation publique et pression sociale

La valorisation publique des donateurs permet d’encourager la communauté à envoyer des dons. En effet, lorsqu’un spectateur envoie un cadeau, son pseudonyme est affiché ou mentionné par le streamer (voire crié pour les « gros » cadeaux), des animations visuelles sont déclenchées, et il peut même bénéficier de remerciements personnalisés ou d’interactions privilégiées avec le créateur.

Cette reconnaissance immédiate incite le donateur à réitérer son geste pour retrouver ce moment d’attention et de visibilité. Offrir un cadeau devient un moyen de projeter une image idéalisée de soi sur le réseau social.

Cette dynamique prend une résonance particulière chez les adolescents, dont la construction identitaire est fortement conditionnée par le regard des pairs et par la recherche de reconnaissance sociale. Les créateurs s’attachent à répondre quasiment systématiquement aux questions ou commentaires formulés par les meilleurs donateurs, renforçant le sentiment de proximité et la valorisation sociale. Les spectateurs qui offrent des cadeaux de manière répétée apparaissent dans la liste des Top fans, ce qui peut accroître la fréquence des dons, et créer une compétition motivée par le besoin de reconnaissance et par la volonté de maintenir un lien privilégié avec le créateur de contenu.

Par ailleurs, lors des lives, le créateur organise et structure l’expérience de manière à mobiliser l’esprit d’équipe de sa communauté. En lançant des challenges, des battles, ou encore des défis, il encourage ses spectateurs à se regrouper pour atteindre un objectif commun, transformant l’interaction en un jeu collectif. Les stickers « rejoint mon fan club » proposés par les créateurs sont particulièrement significatifs de la leur volonté de structurer leur communauté autour d’un esprit collectif : il s’agit, moyennant une participation financière, de faire en sorte que le spectateur dépasse le simple statut de suiveur pour devenir un membre officiel de la communauté. La pression sociale est ainsi implicite, puisque pour se distinguer d’un membre « basique », il faut « monter en gamme » et offrir plus à son tiktokeur préféré.

Ainsi, les lives deviennent des espaces où la pression sociale et la dynamique de groupe sont exploitées pour maximiser l’engagement, et où les adolescents, par désir d’inclusion et de reconnaissance, sont particulièrement enclins à participer activement et à investir financièrement dans cette expérience collective.

Quelles mesures pour protéger les jeunes ?

Si TikTok indique qu’il est obligatoire d’avoir au moins 18 ans pour envoyer des cadeaux, la règle peut facilement être contournée par les jeunes, qui peuvent mentir sur leur âge lors de l’inscription.

Face à l’insuffisance des mesures de protection offertes par TikTok, le rapport parlementaire préconise d’aller plus loin en interdisant la plateforme aux mineurs de moins de 15 ans. La commission d’enquête souligne à juste titre la nécessité d’une régulation renforcée pour les protéger des risques liés à une exposition précoce aux mécanismes de monétisation et aux pressions sociales en ligne. Ce questionnement est d’autant plus nécessaire pour le cas des lives, puisque l’interaction sociale semble ici se réduire au don, rendant « normal » de payer pour être vu et apprécié.

Cependant, au-delà des aspects règlementaires, se pose la question de la responsabilité éducative. Dans un environnement numérique où les adolescents passent plusieurs heures par jour – bien souvent en dehors de toute supervision parentale ou institutionnelle – sur les réseaux sociaux, il apparaît essentiel qu’ils comprennent les mécanismes mobilisés pour les inciter à dépenser.

Cela passe notamment par une information claire sur les coûts réels des transactions réalisées, ainsi que par une sensibilisation aux logiques de manipulation comportementale propres aux systèmes de gamification et aux dynamiques de récompense sociale. Dans cette optique, la sensibilisation des adultes référents (parents, enseignants, éducateurs) apparaît également essentielle, afin que chaque acteur soit capable de décrypter ces mécaniques et d’accompagner les adolescents dans leur rapport aux plates-formes numériques.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

08.10.2025 à 16:25

Le faux procès des études supérieures trop longues

Guillaume Allègre, Économiste au département des études de l'OFCE, Sciences Po

Texte intégral (2311 mots)

Étudier serait devenu un problème. Alors qu’aux États-Unis, des conservateurs proches de Donald Trump accusent l’université de retarder la fondation des familles, certains proposent en France de raccourcir la durée des études pour relancer l’activité et la natalité. Mais la durée des études a-t-elle vraiment augmenté ? Pour quels bénéfices économiques et sociaux ?

L’enseignement supérieur fait l’objet d’attaques nouvelles et plurielles. Il ne s’agit pas seulement d’une attaque concernant les libertés académiques ou la place respective du public et du privé. Il s’agit aujourd’hui de remettre en cause l’utilité même de l’enseignement supérieur.

Aux États-Unis, selon The Heritage Foundation, think tank conservateur proche de Donald Trump, l’État ne devrait pas financer l’enseignement supérieur dans la mesure où sa durée pousse à différer la fondation d’une famille (« Government subsidies for higher education and credentialism are exacerbating the decline by providing incentives to delay or forego family formation » [2024]).

Attaques contre l’enseignement supérieur

Dans un billet paru dans les Échos, le chroniqueur Julien Damon propose de « réduire l’enseignement supérieur » et reprend une partie de l’argument contre l’enseignement supérieur, y ajoutant un argument économique en termes d’activité :

« Diminuer le nombre d’années passées à l’université aurait des impacts évidents sur l’activité et de possibles effets sur la fécondité. […] Pourquoi se priver d’une idée favorable aux finances publiques, à l’activité et, potentiellement, à la fécondité ? »

Cette proposition fait écho à celle du parti politique Renaissance, dans un document programmatique nommé « Le camp de l’espoir », consistant à « réduire la durée moyenne de la formation initiale » (p. 41).

L’enseignement supérieur fait l’objet d’attaques venues de plusieurs fronts, mais qui se rejoignent idéologiquement : il est critiqué, car il éloignerait les jeunes de l’indépendance, de l’entreprise, de la société et du modèle familial traditionnel.

Le caractère idéologique de ce discours apparaît d’autant plus nettement à la lumière du graphique suivant, qui montre la distribution de l’âge de fin d’études selon les générations (Cf. direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques [Dares] du ministère du travail). Les données sont parlantes : l’âge moyen de fin d’études a cessé de croître à partir de la génération née en 1975. Il diminue même légèrement dans la période récente, notamment chez ceux qui suivent des cursus longs. Aujourd’hui, la proportion d’étudiants qui achèvent leurs études à 25 ans ou plus est inférieure à celle de 1975. Autrement dit, si problème il y a, il ne date pas d’hier mais remonte à plus de trente ans.

Une confusion regrettable

Pourquoi les critiques donnent-elles l’impression que les jeunes feraient des études de plus en plus longues ? En réalité, il ne faut pas confondre l’âge de fin d’études et l’accès aux diplômes. C’est là que s’inscrit le débat sur « l’inflation des diplômes », porté bien au-delà des clivages partisans, notamment par Marie Duru-Bellat dans cet entretien :

« La massification scolaire débouche sur une inflation des diplômes, qui tendent à perdre de leur valeur. C’est comme pour la monnaie : si le nombre de diplômes augmente, mécaniquement ces derniers n’assurent plus l’accès à des emplois qualifiés dont tout le monde rêve, bien payés et avec de bonnes conditions de travail, qui restent en nombre limité. Donc les diplômes perdent de la valeur. Mais cette notion est mal perçue dans notre pays, et plutôt taboue. Car pour certains progressistes, on ne peut jamais être trop éduqué. »

L’argument est connu : l’augmentation du nombre de diplômés réduirait la valeur relative des titres scolaires, générant une frustration, en particulier chez les « nouveaux diplômés » issus des milieux les moins favorisés scolairement. La massification scolaire serait ainsi un piège.

Des redoublements en baisse

Mais les données contredisent cette idée : en durée, les jeunes ne font pas plus d’études qu’avant. L’inflation des diplômes s’explique presque entièrement par la baisse des redoublements. Autrement dit, les étudiants obtiennent davantage de diplômes non pas parce qu’ils étudient plus longtemps, mais parce qu’ils redoublent moins et progressent plus régulièrement dans le système éducatif. La valeur relative des diplômes diminue donc mécaniquement.

Dès lors, au-delà des questions idéologiques, les deux vraies questions qui se posent sont : la politique volontariste de non-redoublement était-elle justifiée ? Et la durée actuelle des études est-elle socialement et individuellement légitime ?

La question du redoublement a été traitée de manière extensive dans le champ de la sociologie et des sciences de l’éducation. Le consensus est large, des sociologues de l’éducation à l’OCDE (sur la base des résultats Pisa) : la réduction du redoublement a eu des effets positifs sur la réussite Marie Duru-Bellat. On ne peut donc être à la fois favorable au non-redoublement et regretter l’inflation des diplômes.

Cela ne veut pas dire que l’importance que l’on donne actuellement aux diplômes ne pose pas problème. Les études peuvent à la fois être plus longue et plus égalitaires, et prendre moins de place dans la détermination du mérite individuel. L’objectif d’enseignement doit primer sur celui de sélection des élites. Le système éducatif ne doit pas être un mécanisme de reproduction du mérite où le « mérite éducatif » serait transmis de parents à enfants afin de légitimer la hiérarchie sociale.

Le rendement de l'éducation

Reste la question des rendements de l’éducation. La littérature est abondante. Les diplômés ont des salaires bien supérieurs aux non-diplômés. Selon la théorie du capital humain, ces salaires sont dus à une productivité supérieure acquise grâce à l’éducation. Selon la théorie du signal, le diplôme ne sert qu’à donner un signal à l’employeur que le ou la diplômée est talentueuse (Spence, 1973). Les salaires plus élevés des diplômés ne seraient pas le résultat de leur formation, mais du signal donné par leurs diplômes quant à leurs prédispositions.

Qu’en est-il ? Pour différencier ce qui est dû aux compétences acquises grâce à la formation de l’effet du signal d’un diplôme, les économistes ont exploité des « expériences naturelles ». Un exemple est celui d’Éric Maurin dans un article fameux article sur Mai-68. Cette année-là, le bac a été massivement distribué, permettant à une cohorte entière de prolonger ses études. Ces élèves, plus nombreux à avoir rejoint les bancs de l’université que les cohortes immédiatement précédentes et suivantes, ont fait des études en moyenne plus longues. Résultat : ces élèves ont connu des trajectoires professionnelles plus favorables, avec des revenus durablement plus élevés, et même un effet positif transmis à leurs enfants. Il vaut mieux être né d’un parent qui était en Terminale en 1968 qu’en 1966 ou 1970 ! Difficile de n’y voir qu’un simple signal.

Effet signal et gains de productivité

D’autres travaux, comme ceux de David Card, 2001,confirment ce résultat. Le consensus actuel, fondé sur de nombreuses « expériences naturelles », est que les rendements de l’éducation sont élevés. Pour un individu donné, les rendements privés de l’éducation sont de l’ordre de 8 % de salaire supplémentaire par année d’études, dont environ deux tiers relèvent d’un gain réel de productivité et un tiers d’un effet de signal (Aryal, Bhullere et Lange, 2019). Autrement dit, l’éducation reste un investissement rentable, à la fois pour les individus et pour la société.

Le vrai problème est ailleurs. Depuis la génération née en 1975, l’investissement dans l’éducation stagne. Cela pourrait contribuer à expliquer la faible croissance française actuelle. Pour reprendre les termes de Thomas Melonio et Xavier Timbeau, le capital humain est « l’immatérielle richesse des nations » (2006) :

« Nous constatons une forte augmentation du capital éducatif français depuis le début des années 1970, d’environ 60 points de PIB, pour culminer autour de 140 points de PIB au début des années 2000. […] En projection, nous estimons que ce stock a atteint un plafond, et devrait progresser modestement dans les vingt prochaines années avant de décliner sous l’effet du rétrécissement de la taille des cohortes et de la stagnation observée du niveau des diplômes. »

Réduire l’enseignement supérieur aujourd’hui reviendrait, pour les futures générations d’étudiant, à scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis et se priver d’une source de financement des retraites des quinquagénaires actuels.

Inaccessible CDI

Quid de l’indépendance des jeunes ? Le recul de l’accès des jeunes à une vie autonome n’est pas dû à l’allongement des études initiales, mais à la période de transition entre la fin des d’études et l’obtention d’un emploi stable : stage, chômage, CDD, voire contrats d’occupation divers (COD). C’est dans cet entre-deux que se joue la difficulté.

Le graphique suivant retrace l’évolution du taux d’activité des 15-24 ans entre 1975 et 2023. Non seulement le taux d’activité des jeunes ne baisse plus, mais il repart même à la hausse dans la période récente.

Sur le temps long, le vrai problème est celui de la montée de l’emploi précaire. Cela apparaît nettement si l’on suit la trajectoire professionnelle des jeunes sortis de formation initiale en 2017, au cours de leurs six premières années de vie « active ». L’emploi à durée indéterminée (EDI) ne devient majoritaire (>50 %) qu’au bout de quatre ans environ après la sortie des études initiales ! L’obstacle, en termes d’autonomie, semble moins être l’enseignement supérieur que l’entrée dans la vie active. Ironie de l’histoire : en voulant rapprocher les jeunes des entreprises (multiplication des césures, stages, apprentissages), on les a éloignés du CDI.

Vers un revenu étudiant ?

Il est vrai que suivre des études supérieures retarde en moyenne l’âge du premier enfant. Mais cela n’entraîne pas une baisse de la fécondité. En 2009, l’indice conjoncturel de fécondité (ICF) était de 1,8 pour les diplômées du baccalauréat, et… exactement le même chiffre pour les diplômées du supérieur (INED.

Alors, que faire ? Pour renforcer à la fois l’autonomie et l’égalité des chances, je proposais déjà, dans un rapport Terra Nova de 2010, de donner aux jeunes les ressources nécessaires, notamment en termes de revenu étudiant (« L’autonomie des jeunes au service de l’égalité »). Ce dispositif de capital formation-insertion serait éventuellement financé par les étudiants eux-mêmes, une fois insérés dans la vie active (sous forme de prêts à remboursement contingents).

Plutôt que la coercition technocratique, c’est en renforçant leur autonomie que l’on permettra aux jeunes d’avoir le nombre d’enfants qu’ils souhaitent réellement. Le programme pour l’autonomie et l’égalité des jeunes demeure, hélas, d’une brûlante actualité.

Guillaume Allègre ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

08.10.2025 à 16:14

Ultrafast-fashion et grands magasins : un pacte dangereux pour les consommateurs et la planète

Aurore Bardey, Professeur Associé en Marketing, Burgundy School of Business

Texte intégral (1869 mots)

Le fabricant d’ultrafast-fashion Shein, qui jusque-là vendait en ligne, arrive dans plusieurs grands magasins. Quel impact cela aura-t-il sur les consommateurs ? À qui profitera cette nouvelle association ? Au géant chinois ? ou aux enseignes tricolores ?

Le 1er octobre 2025, la Société des grands magasins (SGM) a officialisé son partenariat avec Shein : un premier « shop-in-shop » Shein ouvrira au BHV Marais et dans cinq Galeries Lafayette de province. Le groupe Galeries Lafayette s’est immédiatement désolidarisé de cette décision, évoquant un désaccord « contractuel et de valeurs » avec ces magasins franchisés.

Cette annonce a aussitôt déclenché un tollé : militants écologistes et universitaires dénoncent une mésalliance entre l’ultrafast-fashion et le temple du luxe que sont les Galeries Lafayette mais aussi le BHV. Ils ne sont pas les seuls : plusieurs fournisseurs ont quitté ou s'apprêtent à quitter le BHV en raison de cette alliance entre le magasin et Shein qu'ils jugent contraires à leurs valeurs. Par ailleurs, la Caisse des Dépôts a indiqué mettre fin aux négociations qu'elle menait, via sa filale la banque des territoires, avec le groupe propriétaire de ces six magasins (BHV et franchises des Galeries Lafayette).

Ce rapprochement soulève des enjeux majeurs pour les consommateurs, pour les enseignes et pour la planète. Afin de les comprendre, il faut d’abord revenir à ce qu’est l’ultrafast-fashion.

Le diable s’habille en fast-fashion ?

L’ultrafast-fashion représente l’aboutissement extrême d’un modèle déjà décrié. Elle repose sur une accélération inédite des cycles de production : des milliers de nouveaux modèles mis en ligne chaque jour, conçus et écoulés à une vitesse record. En 2023, Shein proposait jusqu’à 10 000 références quotidiennes. Derrière ce chiffre vertigineux se cache un système profondément délétère.

À lire aussi : Comment fait Temu pour proposer des prix aussi bas ?

Car l’industrie de la mode figure parmi les secteurs les plus polluants au monde. Elle contribue massivement au changement climatique, à la surexploitation des ressources naturelles et à la pollution globale. Elle serait responsable de 8 % à 10 % des émissions mondiales de CO2 et de près de 20 % des eaux usées industrielles. Sa production textile consomme environ 93 milliards de mètres cubes d’eau par an, soit 4 % des prélèvements mondiaux en eau douce. À l’autre bout de la chaîne, chaque année, environ 92 millions de tonnes de déchets textiles sont générés, dont moins de 1 % est recyclé en nouveaux vêtements.

Pourtant, le marketing de ces enseignes se moque de ces impacts. L’objectif de ces dernières est clair : non pas répondre à un besoin réel, mais créer de nouveaux besoins pour pousser les consommateurs à acheter toujours plus, toujours plus vite. Or, si l’on interroge les motivations d’achat, le constat est sans appel : le prix reste le critère numéro un. Dans un contexte d’inflation et de budgets contraints, l’enjeu pour beaucoup est d’être stylé sans se ruiner. Les études montrent que cette sensibilité au prix dépasse de loin les considérations éthiques ou environnementales, même chez les consommateurs qui se disent préoccupés par la durabilité.

Cette logique séduit particulièrement les jeunes générations, qui veulent accéder immédiatement à des vêtements tendance pour un faible coût. De plus, l’ultrafast-fashion s’appuie sur des outils numériques puissants pour stimuler la consommation : promotions éclair, notifications permanentes, mises en scène de la rareté… autant d’incitations qui encouragent l’achat impulsif. Ces pratiques, aujourd’hui dénoncées par les régulateurs européens, ne sont pas sans conséquence : elles alimentent la compulsion d’achat et fragilisent notre santé mentale.

Le coût psychologique : dissonance et insatisfaction

Porter des vêtements associés à la pollution ou au travail forcé ne relève pas d’un geste anodin : cela peut provoquer une tension psychologique définie comme la théorie de la dissonance cognitive. Beaucoup de consommateurs affirment vouloir adopter une consommation responsable, mais continuent malgré tout d’acheter des vêtements de fast-fashion. Ce décalage, génère souvent culpabilité, insatisfaction et même regret post-consommation.

Des recherches expérimentales confirment ce mécanisme. Porter un T-shirt présenté comme durable entraîne un meilleur bien-être psychologique. À l’inverse, la quête compulsive de nouveaux vêtements, alimentée par la fast-fashion, entretient un cycle d’insatisfaction chronique. Les recherches sur le matérialisme soulignent que ce rapport consumériste est négativement corrélé au bien-être.

Mais il existe une autre voie. Les travaux récents sur le minimalisme vestimentaire montrent qu’une réduction volontaire de la consommation améliore le bien-être. Nous avons par exemple observé que la création d’une garde-robe capsule réduit la charge cognitive des choix quotidiens et augmente la satisfaction de vie. Ces résultats rejoignent d’autres études sur le détachement matériel et la simplicité volontaire, qui mettent en évidence une association positive avec la satisfaction de vie.

En clair, consommer moins, et surtout réduire l’accumulation de vêtements, n’est pas une privation. C’est, au contraire, une source de liberté et de mieux-être. Ainsi, l’ultrafast-fashion se révèle doublement néfaste puisqu’à la fois elle nuit à la planète et fragilise aussi notre santé psychologique.

Quand la fast-fashion salit l’univers du luxe

Au-delà de ses effets psychologiques sur les consommateurs, l’alliance de Shein et de SGM menace également l’identité des enseignes concernées. Car le luxe ne se réduit pas à un prix élevé. Il repose sur un univers de valeurs et de symboles, combinant la rareté (offres limitées et exclusives), la qualité exceptionnelle (savoir-faire, matériaux nobles) et une forte valeur symbolique (statut social, identité). Acheter du luxe, ce n’est pas seulement acquérir un objet, c’est accéder à un monde de significations et d’émotions.

Ainsi, lorsqu’un consommateur entre aux Galeries Lafayette, il n’attend pas seulement un produit, mais une expérience : élégance, distinction, voire un instant de rêve. Alors que le groupe Galeries Lafayette parisien revendique une identité haut de gamme, son partenaire SGM choisit d’accueillir une enseigne d’ultrafast-fashion, introduisant une contradiction d’image au cœur même du réseau. Celui qui entre pour vivre une expérience de rareté et d’exception se retrouve face à la banalité d’une offre associée à la surconsommation et aux controverses environnementales et sociales.

Cela peut provoquer trois réactions principales :

de la déception (l’expérience ne correspond plus à l’image attendue) ;

de la culpabilité (acheter chez Shein dans un lieu prestigieux accentue la contradiction entre valeurs et comportements) ;

une perte de confiance : l’enseigne accueillante est perçue comme ayant sacrifié son identité pour des raisons économiques.

En somme, cette alliance ne fragilise pas seulement les marques au plan marketing. Elle transforme aussi profondément l’expérience vécue par les consommateurs, au risque de briser le contrat symbolique qui faisait la force du luxe français.

Et notre porte-monnaie dans tout ça ?

À première vue, l’arrivée de Shein dans des lieux aussi emblématiques que les Galeries Lafayette pourrait sembler une bonne nouvelle pour de nombreux consommateurs. La marque incarnerait ainsi ce que beaucoup de consommateurs recherchent : être stylé sans se ruiner. Mais les achats répétés, souvent impulsifs, finissent par gonfler le budget mode global.

Plutôt que d’alimenter cette spirale de surconsommation, deux options offrent une réponse à la fois économique, écologique et psychologique : la seconde main et acheter moins mais mieux.

Ces comportements alternatifs rétablissent la cohérence entre valeurs et consommation, un facteur clé de bien-être. À l’inverse, céder à l’ultrafast-fashion entretient une contradiction douloureuse : se dire préoccupé par l’avenir de la planète tout en soutenant un modèle destructeur.

Choisir la seconde main ou le minimalisme vestimentaire, c’est donc à la fois alléger son empreinte écologique et retrouver du sens dans ses choix de vie. À l’inverse, l’alliance Shein-SGM cristallise les dérives d’un modèle, qui cherche à vendre toujours plus vite, au prix de la valeur symbolique des grands magasins, mais aussi de notre bien-être individuel et collectif.

Aurore Bardey ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

08.10.2025 à 12:03

Pionnières de la parité politique : qui étaient les députées de 1945 ?

Anne-Sarah Bouglé-Moalic, Chercheuse associée au laboratoire HISTEME (Histoire, Territoires, Mémoires), Université de Caen Normandie

Texte intégral (2087 mots)

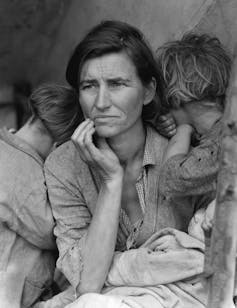

En octobre 1945, en France, 33 femmes font leur entrée sur les bancs de l’Assemblée nationale. Qui sont-elles ? Dans quelle mesure leur entrée au Parlement bouscule-t-elle un imaginaire républicain très masculin ? Retour sur le parcours de ces pionnières alors qu’on célèbre également les 25 ans de la loi pour la parité politique.

Le 21 octobre 1945, des élections législatives sont organisées en France. Elles doivent permettre de nommer une assemblée constituante pour la IVe République. La France n’a plus connu d’élections législatives depuis neuf ans – les dernières avaient amené le Front populaire au pouvoir, en 1936.

Mais ce n’est pas la seule particularité de cette échéance de l’immédiat après-guerre. Pour la première fois dans son histoire, l’Assemblée nationale peut accueillir des femmes, non plus dans les balcons, mais bien au cœur de l’hémicycle. La réforme du 21 avril 1944, accordant aux femmes les mêmes droits politiques qu’aux hommes, leur permet en effet non seulement de devenir électrices, mais aussi de se porter candidates aux suffrages de leurs concitoyens.

C’est la deuxième fois, en 1945, que les Françaises peuvent prendre part au jeu politique, après les élections municipales des 29 avril et 13 mai. Mais l’enjeu est différent. Le mandat municipal est celui de la proximité, de la bonne gestion familiale que l’on associe sans trop de difficulté à l’image des femmes. Le mandat parlementaire incarne lui le peuple, la République ; il est aussi réputé plus violent.

Le Parlement est un monde d’hommes. Comment les femmes y ont-elles fait leur entrée ? Qui étaient-elles, ces grandes inconnues qui ont été les premières à représenter une démocratie enfin posée sur ses deux pieds ?

Avant 1945, des préjugés et des expériences locales

En 1945, la question de l’éligibilité des femmes n’est pas nouvelle dans la société française. Nombreuses sont les féministes à avoir utilisé leur candidature à diverses élections pour populariser la cause suffragiste. La première d’entre elles est Jeanne Deroin, en 1849 ! Le processus a été repris ensuite à de multiples reprises, comme par Louise Barberousse ou Eliska Vincent, dans les années 1880 et 1890, et très régulièrement au XXe siècle. On se souvient particulièrement de la candidature de la journaliste Jeanne Laloë, aux élections municipales de 1908 à Paris, ou de la campagne de Louise Weiss et de l’association la Femme nouvelle en 1935.

Des femmes ont d’ailleurs été élues à plusieurs reprises. Aux élections municipales de 1925, les communistes positionnent des femmes en haut de liste, rendant presque automatique leur élection en cas de succès. Elles sont une dizaine à être élues, et plusieurs à siéger plusieurs mois, jusqu’à l’invalidation de leurs élections. On peut citer Joséphine Pencalet, sardinière de Douarnenez (Finistère), Émilie Joly et Adèle Métivier à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), Mme Tesson à Bobigny (alors dans le département de la Seine)…

D’autres expériences sont menées par des maires sensibles au suffragisme et souhaitant contourner la loi, tout en restant dans la légalité : ils nomment de conseillères municipales officieuses, siégeant au Conseil mais avec des droits restreints. Trois villes – Villeurbanne (Rhône), Dax (Landes) et Louviers (Eure) – organisent même des élections pour donner davantage de légitimité à ces conseillères.

Les préjugés sur l’immixtion des femmes en politique étaient encore tenaces, à la fin de la IIIe République. Certains, notamment des sénateurs, avancent que les hommes perdront leur énergie virile au contact des femmes dans l’hémicycle, tandis que d’autres estiment que la nature faible, nerveuse, impressionnable des femmes est trop risquée. Soit les femmes en pâtiraient gravement, soit elles se transformeraient en hommes, soit elles provoqueraient un coup d’État en se laissant emporter par le plus fort.

Malgré tout, à l’automne 1945, les femmes sont bien appelées à devenir députées : un changement majeur pour permettre à la démocratie française de se déployer pleinement, mais dont les conséquences restent minimes.

Des élues aux profils variés

Les élections municipales de 1945 sont difficiles à décrypter. Les mauvaises conditions administratives font qu’on ignore le nombre de candidates tout comme le nombre d’élues réelles. Tout au plus pouvons-nous proposer des estimations : moins de 1 % de femmes maires et sans doute environ 3 % de conseillères municipales.

Il est plus facile d’observer l’élection du 21 octobre 1945. Elle est organisée au scrutin de liste, car il s’agit d’une élection à la proportionnelle. 310 femmes sont officiellement candidates. Au soir de l’élection, 33 d’entre elles sont élues. Elles représentent alors 5,6 % de l’Assemblée nationale : un chiffre bas, mais qui reste indépassé jusqu’en 1986.

La plupart de ces femmes ont été oubliées. Seuls quelques noms sont encore familiers, comme ceux de Germaine Poinso-Chapuis et de Marie-Madeleine Dienesch, toutes deux ministres, ou de Jeannette Vermeersch-Thorez, compagne du secrétaire général des communistes.

Les profils des élues sont très variés. Beaucoup ont une profession à une époque où être femme au foyer n’est pas rare. Elles sont ouvrières, avocates, institutrices, agrégées, employées, journalistes, infirmières… Elles ont entre 29 ans (Denise Bastide) et 56 ans (Marie Texier-Lahoulle). Elles sont élues dans toute la France, de la Guadeloupe à la Nièvre, même si elles sont relativement plus nombreuses à être élues dans la Seine.

Leurs appartenances politiques sont bien représentatives du spectre politique qui se dessine au début de cette nouvelle république : elles sont 17 communistes, 6 socialistes, 9 MRP et une de droite. Il est intéressant de constater que, alors que les opposants du vote agitaient le cléricalisme féminin et leur conservatisme, la majorité des femmes élues sont de gauche. C’est le fruit d’une politique de ces partis longtemps en faveur de l’émancipation des femmes. L’Union des femmes françaises (UFF), association émanant du Parti communiste français, créée en 1943, rassemble environ 600 000 adhérentes en 1945 : un vivier d’électrices autant que de candidates.

Des femmes engagées dans la Résistance

Le point commun qui unit la majorité de ces élues est leur rôle dans la Résistance. Femmes engagées pendant la guerre, elles se sont créées une aura politique qui a pu encourager certaines à se présenter… ou à être repérées par les partis en place lors de la constitution des listes de candidats. Ainsi, 27 d’entre elles ont mené des actions diverses de renseignement, de sabotage, d’accueil… Quelques-unes ont d’ailleurs été déportées. Plusieurs sont décorées de la Croix de guerre ou de la médaille française de la Résistance.

À lire aussi : Adolescentes et résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale : naissance d’un engagement

On trouve parmi ces 33 députées quelques épouses d’hommes politiques ou de résistants. Il faut noter que cela n’est pas l’unique raison pour laquelle elles se sont présentées. Leur mérite personnel ne doit pas être diminué du fait de leurs connexions.

D’ailleurs, la plupart des élues de 1945 sont actives au Parlement. Ni potiches ni marionnettes, elles agissent avec les moyens qui sont les leurs sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Par exemple, Émilienne Galicier, communiste résistante, est l’autrice de propositions de loi pour l’amélioration de la condition ouvrière, pour l’égalité des salaires femmes/hommes, la semaine de travail à quarante heures ou encore deux jours consécutifs de repos pour les femmes.

Francine Lefebvre, résistante catholique et membre du Mouvement républicain populaire (MRP), travaille au statut des délégués du personnel au sein des entreprises, elle réussit à obtenir les congés payés pour les femmes de vieux travailleurs, deux jours de congés payés supplémentaires pour les vendeuses des grands magasins condamnées à la station debout, ainsi que le relogement de familles nombreuses entassées dans des taudis.

Des pionnières à réinscrire dans l’imaginaire républicain

Si les premières élections de 1945 sont plutôt favorables aux femmes (elles font une entrée timide, mais remarquée), leur nombre décroît dans toutes les instances représentatives dès les années 1950, amorçant une rapide décrue et une stagnation au plus bas pendant les quinze premières années de la Ve République. Ainsi, 25 des 33 élues de 1945 siègent ainsi pendant les deux assemblées constituantes, de 1945 à 1946. Et 11 d’entre elles siègent pendant toute la IVe République, de 1946 à 1958 – un nombre important quand on sait que la deuxième législature, de juin 1951 à janvier 1956, ne comprend que 22 députées.

Seules trois siègent pendant au moins un mandat de la Ve République, démontrant une vraie longévité politique. Germaine Poinso-Chapuis marque l’histoire en étant la première femme ministre de plein exercice. Elle est nommée par Robert Schuman, ministre de la santé publique et de la population en 1947. Marie-Madeleine Dienesch est la deuxième femme occupant un poste gouvernemental sous la Ve République, entre 1968 et 1974, en tant que secrétaire d’État à l’éducation nationale, puis aux affaires sociales, puis à l’action sociale et à la réadaptation.

Elles étaient 33 en 1945, elles sont 208 en 2025. En quatre-vingts ans, l’accession des femmes aux fonctions électives a beaucoup progressé, en particulier depuis la loi sur la parité qui célèbre, en 2025, son quart de siècle. Alors que l’histoire des femmes a elle aussi vivement avancé ces dernières années, il semble important de redonner à ces 33 pionnières toute leur place dans l’imaginaire républicain, alors que celui-ci peut encore être considéré comme teinté de masculinité.

Peu connues, ces femmes devraient faire l’objet de davantage de recherches pour mieux connaître leur parcours et approfondir, peut-être, les difficultés auxquelles elles ont pu être confrontées. Leur rendre cette justice serait aussi une manière de compléter notre connaissance de l’histoire de la République, tout en célébrant leur audace.

Anne-Sarah Moalic Bouglé est membre de Démocrates et Progressistes.

08.10.2025 à 12:02

La troublante actualité du nouvel album de Woody Guthrie, sorti 58 ans après sa mort

Daniele Curci, PhD Candidate in International and American History, University of Florence

Texte intégral (2422 mots)

Sorti cet été, l’album posthume de Woody Guthrie, figure emblématique de la musique folk des années 1940-1960, résonne puissamment avec la situation actuelle des États-Unis : plusieurs des titres qu’il contient, consacrés à l’expulsion de migrants mexicains, à une justice raciste ou encore aux injustices économiques, auraient pu être écrits ces derniers mois…

Le 14 août est sorti Woody at Home, Vol.1 & 2, le nouvel album de Woody Guthrie (1912-1967), probablement l’artiste folk américain le plus influent, auteur de la célèbre « This Land Is Your Land » (1940), qui dans cet album est proposée avec de nouveaux vers.

L’album contient des chansons – certaines déjà connues, d’autres inédites – que Guthrie enregistra avec un magnétophone offert par Howie Richmond, son éditeur, entre 1951 et 1952 et qui sont désormais publiées grâce à une nouvelle technologie qui a permis d’en améliorer la qualité sonore.

« Deportee »

La parution de l’album a été précédée par celle du single « Deportee (Plane Wreck at Los Gatos) », une chanson dont on ne connaissait jusqu’ici que le texte, que Guthrie écrivit en référence à un épisode survenu le 28 janvier 1948, lorsqu’un avion transportant des travailleurs saisonniers mexicains, de retour au Mexique, s’écrasa dans le canyon de Los Gatos (Californie), provoquant la mort de tous les passagers.

Un choix qui n’est pas anodin, comme l’a expliqué Nora Guthrie – l’une des filles du folk singer, cofondatrice des Woody Guthrie Archives et longtemps conservatrice de l’héritage politico-artistique de son père – lors d’un entretien au Smithsonian Magazine, dans lequel elle a souligné combien le message de son père reste actuel, au vu des expulsions opérées par l’administration de Donald Trump et, plus généralement, de ses tendances autoritaires, un thème déjà présent dans « Biggest Thing That Man Has Ever Done », écrite pendant la guerre contre l’Allemagne nazie.

Tout cela montre la vitalité de Woody Guthrie aux États-Unis. On assiste à un processus constant d’actualisation et de redéfinition de la figure de Guthrie et de son héritage artistique, qui ne prend pas toujours en compte le radicalisme du chanteur, mais qui en accentue parfois le patriotisme.

Un exemple en est l’histoire de « This Land Is Your Land » : de la chanson existent des versions comportant des vers critiques de la propriété privée, et d’autres sans ces vers. Dans sa première version, « This Land » est devenue presque un hymne non officiel des États-Unis et, au fil des années, a été utilisée dans des contextes politiques différents, donnant parfois lieu à des appropriations et des réinterprétations politiques, comme en 1960, lorsqu’elle fut jouée à la convention républicaine qui investit Richard Nixon comme candidat à la présidence ou, en 1988, lorsque George H. W. Bush utilisa la même chanson pour sa campagne électorale.

Guthrie lut le compte rendu de la tragédie du 28 janvier 1948 dans un journal, horrifié de constater que les travailleurs n’étaient pas appelés par leur nom, mais par le terme péjoratif de « deportees ».

Dans leur histoire, Guthrie vit des parallèles avec les expériences vécues dans les années 1930 par les « Oakies », originaires de l’Oklahoma, appauvris par les tempêtes de sable (dust bowls) et par des années de crise socio-économique, qui se déplaçaient vers la Californie en quête d’un avenir meilleur. C’était un « Goin’ Down The Road », selon le titre d’une chanson de Guthrie, où ce « down » signifiait aussi la tristesse de devoir prendre la route, avec toutes les incertitudes et les difficultés qui s’annonçaient, parce qu’il n’y avait pas d’alternative – et, en effet, le titre complet se terminait par « Feeling Bad ».

Parmi les difficultés rencontrées par les Oakies et les Mexicains, il y avait aussi le racisme et la pauvreté face à l’abondance des champs de fruits, comme lorsque les Mexicains se retrouvaient à cueillir des fruits qui pourrissaient sur les arbres (« The crops are all in and the peaches are rotting ») pour des salaires qui leur permettaient à peine de survivre (« To pay all their money to wade back again »).

Et, en effet, dans « Deportee », d’où sont extraites ces deux citations, Guthrie demandait avec provocation :

« Is this the best way we can grow our big orchards ?

Is this the best way we can grow our good fruit ?

To fall like dry leaves to rot on my topsoil

And be called by no name except “deportees” ? »Est-ce la meilleure façon de cultiver nos grands vergers ?

Est-ce la meilleure façon de cultiver nos bons fruits ?

Tomber comme des feuilles mortes pour pourrir sur ma terre arable

Et n’être appelés que par le nom de « déportés » ?

Visions de l’Amérique et radicalisme

« We come with the dust and we go with the wind », chantait Guthrie dans « Pastures of Plenty » (1941, également présente dans Woody at Home), l’hymne qu’il écrivit pour les migrants du Sud-Ouest, dénonçant l’indifférence et l’invisibilité qui permettaient l’exploitation des travailleurs.

Guthrie, de cette manière, mesurait l’écart qui séparait la réalité du pays de la réalisation de ses promesses et de ses aspirations. Dans le langage politique des États-Unis, le terme « America » désigne la projection mythique, de rêve, de projet de vie qui entrelace l’histoire de l’individu avec celle de la Nation. En ce sens, pour Guthrie, les tragédies étaient aussi une question collective permettant de dénoncer la façon dont une minorité (les riches capitalistes) privait la majorité (les travailleurs) de ses droits et de son bien-être.

La vision politique de Guthrie devait beaucoup au fait qu’il avait grandi dans l’Oklahoma des années 1920 et 1930, où l’influence du populisme agraire de type jeffersonien – la vision d’une république agraire inspirée par Thomas Jefferson, fondée sur la possession équitable de la terre entre ses citoyens – restait très ancrée, et proche du Populist Party, un parti de la dernière décennie du XIXe siècle qui critiquait ceux qui gouvernaient les institutions et défendait les intérêts du monde agricole.

C’est également dans ce cadre qu’il faut situer le radicalisme guthrien qui prit forme dans les années 1930 et 1940, périodes où les discussions sur l’état de santé de la démocratie américaine étaient nombreuses et où le New Deal de Franklin Delano Roosevelt cherchait à revitaliser le concept de peuple, érodé par des années de crise économique et de profonds changements sociaux.

Guthrie apporta sa contribution en soutenant le Parti communiste et, à différentes étapes, le New Deal, dans la lignée du syndicat anarcho-communiste des Industrial Workers of the World (IWW) dont il avait repris l’idée selon laquelle la musique pouvait être un outil important de la militance. Dans le Parti, Guthrie voyait le ciment idéologique ; dans le syndicat, l’outil d’organisation des masses, car ce n’est qu’à travers l’union – un terme disposant d’un double sens dont Guthrie a joué à plusieurs reprises : syndicat et union des opprimés – qu’on parviendrait à un monde socialisant et syndicalisé.

« White America ? »

L’engagement de Guthrie visait également à surmonter les discriminations raciales. Ce n’était pas chose acquise pour le fils d’un homme que l’on dit avoir été membre du Ku Klux Klan et fervent anticommuniste, qui avait probablement participé à un lynchage en 1911.

D’ailleurs, le même Woody, à son arrivée en Californie dans la seconde moitié des années 1930, portait avec lui un héritage raciste que l’on retrouve dans certaines chansons comme dans la version raciste de « Run, Nigger Run », une chanson populaire dans le Sud que Guthrie chanta à la radio, dans le cadre de sa propre émission, en 1937. Après cela, Guthrie reçut une lettre d’une auditrice noire exprimant tout son ressentiment quant à l’utilisation du terme « nigger » par le chanteur. Guthrie fut tellement touché qu’il lut la lettre à la radio en s’excusant.

Il entreprit alors un processus de remise en question de lui-même et de ce qu’il croyait être les États-Unis, allant jusqu’à dénoncer la ségrégation et les distorsions du système judiciaire qui protégeaient les Blancs et emprisonnaient volontiers les Noirs. Ces thèmes se retrouvent dans « Buoy Bells from Trenton », également présente dans « Woody at Home », qui se réfère à l’affaire des Trenton Six : en 1948, six Noirs de Trenton (New Jersey) furent condamnés pour le meurtre d’un Blanc, par un jury composé uniquement de Blancs, malgré le témoignage de certaines personnes ayant vu d’autres individus sur les lieux du crime.

« Buoy Bells from Trenton » a probablement été incluse dans l’album pour la lecture qu’on peut en faire sur les abus de pouvoir et sur les « New Jim Crow », expression qui fait écho aux lois Jim Crow (fin XIXe–1965). Celles-ci imposaient dans les États du Sud la ségrégation raciale, légitimée par l’arrêt Plessy v. Ferguson (1896) de la Cour suprême, qui consacrait le principe « séparés mais égaux », avant d’être abolies par l’arrêt Brown v. Board of Education (1954), le Civil Rights Act (1964) et le Voting Rights Act (1965).

Popularisée par Michelle Alexander dans le livre The New Jim Crow (2010), la formule désigne le système contemporain de contrôle racial à travers les politiques pénales et l’incarcération de masse : en 2022, les Afro-Américains représentaient 32 % des détenus d’État et fédéraux condamnés, alors qu’ils ne constituent que 12 % de la population états-unienne, chiffre sur lequel plusieurs études récentes insistent. Cette chanson peut ainsi être relue, comme le suggère Nora Guthrie, comme une critique du racisme persistant, sous des formes institutionnelles mais aussi plus diffuses. Un exemple, là encore, de la vitalité de Guthrie et de la manière dont l’art ne s’arrête pas au moment de sa publication, mais devient un phénomène historique de long terme.

Daniele Curci ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain