ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

13.10.2025 à 12:25

Un mauvais collègue peut-il devenir un bon manager ? Non, mais oui !

Isabelle Barth, Secrétaire général, The Conversation France, Université de Strasbourg

Texte intégral (1570 mots)

Le monde n’est pas toujours juste, et ce ne sont pas toujours les plus compétents qui sont récompensés. Comment faire quand un mauvais collègue est promu ? Est-ce forcément synonyme de catastrophe ? ou bien arrive-t-il que le boulet d’hier se réalise en devenant encadrant ? C’est à toutes ces questions qu’on n’ose pas toujours poser que s’attelle notre experte du management.

Existe-t-il une justice immanente dans le monde du travail qui ferait qu’un collègue qui se comporte mal ne pourra jamais devenir manager ? On aimerait bien… mais il n’en est rien. Et parfois (souvent ?) même, au contraire, ce mauvais comportement peut l’aider à obtenir ce qui est considéré comme une promotion.

Quant à savoir s’il (ou elle) sera un bon manager, la réponse est plus nuancée, mais cela reste du domaine du possible ! C’est parce que cette perspective est dérangeante qu’elle nous fait perdre beaucoup de nos repères. Mais il faut savoir la regarder en face pour affronter, voire déjouer, ces situations qui peuvent être très difficiles.

Le « mauvais collègue » : incompétent et/ou toxique

Un mauvais collègue est quelqu’un qui n’est pas apprécié par l’équipe, et donc pas intégré. Il peut, en revanche, être bien vu par le manager. Les motifs de cette mauvaise appréciation, voire de ce rejet par l’équipe, sont, dans la très grande majorité des cas, liés à deux formes d’incompétences :

l’incompétence métier quand le « mauvais collègue » ne fait pas son travail et nuit à la performance du collectif parce qu’il est incompétent (mal recruté, pas formé). Ce collègue peut en revanche être charmant et considéré comme sympathique. Mais, factuellement, c’est un « boulet » qui grève la performance du collectif.

l’incompétence relationnelle, quand le collègue possède les compétences du métier mais a un comportement désagréable, voire toxique.

Les deux cas de figure sont bien évidemment cumulables : certains mauvais collègues réussissent à la fois à être incompétent dans leur métier et posséder un relationnel détestable !

À lire aussi : Devenir manager ne fait plus rêver… sauf les enfants issus d’un milieu populaire

Le premier réflexe serait de recommander de remédier à la situation. Dans un monde parfait, le manager soutenu par les RRH cherche les causes d’une telle situation, trouve des solutions et il devient possible d’imaginer une réintégration dans l’équipe du « mauvais collègue ». Mais si rien n’y fait ? Ou si, on n’a ni le temps ni l’envie de faire évoluer la situation ?

On va alors chercher à se débarrasser du « mauvais collègue ». Il y a bien sûr le licenciement, la rétrogradation, ou bien le changement de poste ou d’équipes. Mais il existe un scénario fréquemment observé de l’évolution vers le management.

Et le « mauvais collègue » devint manager

C’est étonnant, mais finalement assez courant, sans qu’il existe des statistiques sur le sujet. On peut alors identifier au moins trois cas de figure :

- Le syndrome de Dilbert a été imaginé par le dessinateur et humoriste Scott Adams qui dit qu’une personne incompétente a toutes les chances d’être promue manager, car c’est là où son incompétence aura le moins d’impact.

C’est mal connaître les dégâts d’un mauvais management, mais c’est un réflexe qu’on observe malheureusement très souvent. Le profil du « mauvais collègue » est alors surévalué par son manager pour se donner toutes les chances que son départ soit rapide !

Le collègue désagréable ou incompétent passe des concours pour devenir manager… et les réussit ! Or, les connaissances ne garantissent en rien la compétence de manager.

Tout le monde le déteste, sauf… le grand patron ! Ils ont fait la même grande école, ils sont cousins, ils jouent au tennis ensemble… Et il est hors de question de le laisser tomber à cause de collègues grincheux.

Le poste de manager : une révélation ?

Une fois qu’il devient manager, le « mauvais collègue » peut-il devenir un bon encadrant ? Mais Qu’entend-on par un « bon manager » ? C’est un professionnel qui possède du leadership et sait motiver ses équipes. Il donne du sens au travail de chacun de ses collaborateurs, il écoute, fait preuve de bienveillance au sens où il ne cherche pas des coupables en cas de problème. Il sait aussi prendre des décisions, être équitable. L’ensemble de ces compétences managériales ne sont pas les mêmes que celles attendues d’un opérationnel.

Il peut arriver qu’évoluant vers un poste de management le « mauvais collègue » révèle des talents cachés ! Après tout, les meilleurs coachs sportifs ne sont pas tous de grands champions (c’est même souvent le contraire !).

Même si c’est loin d’être une règle absolue, on constate deux phénomènes en entreprise qui contribuent à rendre cela possible :

« la fonction crée la compétence », et c’est vrai que souvent, on voit des personnes évoluer très positivement à la prise de nouvelles fonctions.

l’adéquation entre la personne et le contexte étant incontournable, un changement d’entreprise, de service, de management (N+1 du nouveau manager) peuvent être à l’origine de revirements étonnants.

Pour toutes ces raisons, et sans en faire une généralité ni une règle absolue : un mauvais collègue peut devenir un bon, et, pourquoi pas, un très bon manager ! Pourtant, quelle que soit l’évolution, la « promotion » provoque malaise et perte de repères !

Anticiper les dégâts collatéraux

L’évolution d’un collègue considéré comme « mauvais » vers un poste de manager, sans préjuger de la suite, est profondément perturbante. Elle donne un sentiment d’injustice : « il était mauvais, et il est récompensé ! »

Cela va à rebours de toutes les injonctions entendes depuis la petite enfance : « il faut travailler dur pour avoir de bonnes notes », « il faut avoir de bonnes notes pour passer dans la classe supérieure », « il faut être compétent pour être recruté »…

La compétence est au cœur de la méritocratie. Et l’incompétent doit être sanctionné, du moins, s’il persiste à l’être. C’est une perte de repères car c’est l’incompétence qui a alors de la valeur !

La trappe de la compétence

À l’inverse, de nombreux hypercompétents témoignent qu’ils ont le sentiment d’être dans une nasse. Ils sont en quelque sorte « collés » à leur poste car, sans eux, le service ne pourrait pas fonctionner ! Cette « trappe de la compétence » est la source d’une grande souffrance et peut amener à du désengagement, et un mal-être profond relevant des risques psycho-sociaux.

Pour éviter ces dérives et ces promotions qui n’ont aucun sens, le manager doit intervenir avant. Il doit affronter le mauvais collègue pour poser avec lui les termes du problème. Pour cela, il est incontournable d’objectiver les situations où des dérives et des dysfonctionnements ont été observés.

Il faut ensuite bien peser les différentes issues, en sachant résister à celle de la promotion qui peut laisser des traces durables dans l’équipe.

Cela demande du temps, car la voie du dialogue est longue. Il faut aussi du courage, car il n’est pas simple de mettre un collaborateur devant ses failles. Entre déni et désir d’évacuer un problème complexe, le non-choix de la promotion vers le management est une voie qu’on retrouve souvent. Le risque est grand de la systématisation. C’est comme cela que naissent les kakistocraties.

Isabelle Barth ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

13.10.2025 à 12:25

Paroles de salariés Asperger : sept clés pour comprendre leur quotidien

Alexandre Richet, Doctorant en science de gestion, Université de Caen Normandie

Texte intégral (1376 mots)

Sept différences avec des salariés dans la norme, ou neurotypiques, suffisent pour mieux comprendre la place dans l’entreprise des salariés Asperger. Et si on donnait la parole aux premiers concernés ?

Dans l’ombre des grands discours savants sur la « neurodiversité », il y a des vies très simples : des vies de travail, des vies de salariés Asperger. Ce syndrome concerne environ 1 personne sur 132 dans le monde.

Classé dans les troubles du spectre de l’autisme, il se traduit par une autre manière de communiquer et de percevoir les interactions sociales. Concrètement, les personnes concernées parlent souvent de façon très directe, comprennent mal l’implicite ou le second degré, mais développent une rigueur et une passion remarquables dans leurs centres d’intérêt.

Treize participants ont accepté de partager leur expérience professionnelle au cours de plus de sept heures d’entretiens réalisés dans le cadre d’un travail doctoral. Résultat : une fresque à la fois complexe et simple, teintée d’une logique imparable mais essentielle. Sept différences suffisent pour mieux comprendre leur place dans l’entreprise. Les voici :

1. Le travail n’est pas juste un salaire

Pour beaucoup, travailler c’est vivre. Pas seulement gagner de l’argent.

« Le travail, pour moi, c’est vraiment une passion. »

Certains deviennent « fan » de leur travail, au point d’oublier de manger ou de se reposer.

« Je suis complètement accro au travail. Chez nous, ça ouvre à 7 heures donc, à 6 h 50, je suis devant la grille. »

On dirait presque une histoire d’amour : l’entreprise devient une maison, un refuge, parfois même une famille.

2. Le détail comme signature

Les personnes concernées par l’autisme Asperger aiment quand les choses sont bien faites. Ici, le détail n’est pas une obsession maladive, mais une véritable marque de fabrique.

« Je suis tellement perfectionniste que du coup, même mon chef, j’arrive à l’agacer. »

Cette exigence est précieuse pour l’entreprise, même si elle déroute parfois les collègues. Car derrière la remarque piquante, il n’y a qu’une envie : aider, jamais accuser.

3. Un contrat clair, rien de plus

Les salariés Asperger aiment les règles écrites, pas les sous-entendus.

« Tout le monde pense que c’est intuitif, mais pour moi, ça ne l’est pas. »

Une pause-café ? Si ce n’est pas dans le contrat, ce n’est pas obligatoire. Et comme le dit une enquêtée avec humour :

« Si c’est une exigence pour la boîte que je sois coiffée et maquillée tous les matins, qu’ils me payent l’heure et demie que je vais y passer. »

Ici, le contrat de travail, c’est le contrat papier. Le reste ? de la confusion inutile.

4. Le manager comme capitaine bienveillant

Un bon manager n’est pas un chef autoritaire, mais un facilitateur.

« Un bon manager, c’est quelqu’un qui peut interrompre la réunion et dire : tiens, Pierre, qu’est-ce que tu en penses ? »

Parfois même, il est vu comme un repère affectif :

« Vaut mieux dire “bienveillant”, mais c’est même plus loin encore, c’est vraiment attentif, un peu parental, j’allais presque dire : un peu nounou, nourrice, psychologue, qui connaît les difficultés. »

Pas de paternalisme ici, mais une vraie relation de confiance, qui rend le travail plus simple et plus humain.

5. Les aménagements : simples et efficaces

Les ajustements demandés ne sont pas des privilèges, mais des outils de production.

« J’ai installé un tapis de gym dans mon bureau, donc parfois les téléconférences, je les fais allonger. »

Un casque antibruit, un bureau plus calme, un horaire flexible… Ce sont de petites choses, à faible coût, qui changent tout pour le salarié – porteur ou non d’un handicap – et, par ricochet, pour l’entreprise.

À lire aussi : Efficacité, constance, faible absentéisme… tout ce que les autistes Asperger apportent à l’entreprise

6. Le piège du « toujours plus »

Dire non ? Très difficile. Refuser une mission ? Presque impossible.

« Même si je suis fatigué, si j’y passe trois ou quatre nuits blanches, il fallait que je le fasse. »

Cette énergie impressionne, mais elle épuise. L’épuisement professionnel n’est pas rare, et porte même le nom de burn out autistique. Le rôle du manager est essentiel : poser des limites, protéger, rappeler qu’un bon salarié est aussi un salarié qui dure.

7. Le collectif comme horizon

Ce qui compte le plus, ce n’est pas la carrière individuelle. C’est le groupe :

« C’est encore au-dessus parce que, en fait, on va acquérir la connaissance de l’autre que l’on n’a pas et, en même temps, on va apporter à l’autre ce que l’autre n’a pas non plus. »

Travailler, c’est construire ensemble, sans écraser les autres. La solidarité n’est pas une option, mais une règle d’or.

Stabilité émotionnelle

Ces sept différences dessinent un tableau simple : un besoin de stabilité émotionnelle. Les salariés Asperger ne demandent pas des privilèges, seulement des règles claires, compréhensibles, un management attentif et quelques aménagements concrets. En retour, les entreprises gagnent des collaborateurs loyaux, précis, constants. Pas des machines froides, mais des personnes engagées, parfois fragiles, mais donnant toujours le meilleur d’elles-mêmes.

Après tout, qui se lève le matin en se disant : « Aujourd’hui, je vais mal faire mon travail » ? Personne. Les salariés concernés par le syndrome Asperger non plus. Et c’est peut-être ça, la vraie ressemblance qui nous unit : avoir envie de bien faire.

Alors oui, les personnes Asperger osent le dire, osent être vraies, intègres, gêner et se dresser face à l’injustice sociale. Leur franchise ne doit pas être vue comme un obstacle, mais comme une force qui éclaire ce que beaucoup taisent.

Au fond, n’est-ce pas ce que nous recherchons tous ? Bien faire, offrir le meilleur de nous-mêmes et ressentir cette fierté intime devant l’œuvre accomplie – qu’il s’agisse d’un métier, d’un geste ou d’un ouvrage. Derrière chaque action juste, chaque travail soigné, se cache le désir universel d’humanité et de dignité.

Alexandre Richet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

12.10.2025 à 09:04

Et si la dette publique servait d’abord à rendre les citoyens plus heureux ?

Francis Munier, Maître de Conférences, économiste, Université de Strasbourg, Université de Strasbourg

Texte intégral (1920 mots)

La focalisation du débat sur le montant de la dette publique occulte une question importante. Les dépenses publiques contribuent-elles au bonheur des citoyens ? Il ne s’agit pas seulement de dépenser moins, mais aussi de dépenser mieux, et pour le plus grand nombre.

En 1944, le Conseil national de la Résistance rédigeait le programme « Les jours heureux », véritable projet de reconstruction sociale et économique. Ce texte fondateur affirmait une vision ambitieuse de l’action publique, celle d’un État garantissant à chacun les conditions d’une vie digne, en misant sur les services publics, la solidarité nationale et la justice sociale.

Dans le contexte actuel de polycrises, cette ambition conserve toute sa pertinence et ceci malgré une donne totalement différente. Elle invite à interroger les finalités du budget de l’État et à le repenser comme un levier de bien-être collectif. Dans quelle mesure les dépenses publiques améliorent-elles réellement la qualité de vie ? S’endetter peut se justifier si cela prépare un avenir meilleur, mais encore faut-il définir ce « meilleur ».

Au-delà du PIB

Les recherches en économie du bonheur offrent des outils conceptuels et empiriques précieux. Elles permettent de dépasser une conception fondée par trop sur l’offre, en intégrant des indicateurs alternatifs au PIB pour notamment évaluer l’impact des dépenses publiques sur la qualité de vie des citoyens.

Car le paradoxe est saisissant : alors même que la dette publique continue d’augmenter, la précarité persiste, les inégalités se creusent, les urgences débordent, les conditions dans l’éducation se dégradent, l’anxiété et la colère collective grandissent, et les canicules s’enchaînent. La dépense publique semble de moins en moins en phase avec les attentes sociales. Cette déconnexion alimente une défiance croissante à l’égard des institutions.

L’efficacité de l’État, une variable clé

Or, selon Benjamin Radcliff, les études montrent bien que les personnes vivant dans des pays où la part des dépenses sociales rapportées au PIB est élevée sont généralement plus satisfaites de leur vie, mais sous réserve de la qualité du gouvernement et de la confiance dans ce gouvernement. L’efficacité de l’État est donc une variable clé dans la perception positive de la fiscalité et de la dette publique.

À lire aussi : Pourquoi la situation politique rend les Français malheureux

Repenser le budget public pour rendre les gens plus heureux passe d’abord par l’utilisation de données, recueillies à travers des enquêtes où les citoyens évaluent leur bien-être subjectif. Dès 2009, le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi soulignait les limites du PIB comme indicateur de progrès, et appelait à une évaluation plus fine des politiques publiques à travers des indicateurs sociaux, environnementaux et subjectifs. Cette réflexion a nourri de nombreuses initiatives, telles que le programme Beyond GDP, l’indice de vivre mieux de l’OCDE, ou encore les travaux de l’observatoire du bien-être en France, sur la perception que les Français ont de leur qualité de vie.

Plus de dette pour plus de bonheur ?

Ce changement de paradigme conduit à une redéfinition des objectifs de la dette et de la dépense publique. Richard Layard et ses collègues de la London School of Economics, proposent de mesurer l’efficacité des politiques publiques en fonction du nombre d’années de bien-être générées par euro investi. Cette approche, fondée sur des données empiriques, permet objectivement de comparer les interventions publiques. Une révolution de méthode, appuyée par des données concrètes, dont nous donnons ci-après quelques exemples.

Certaines politiques ont un rendement particulièrement élevé en termes de bien-être. À l’évidence, le traitement des « maladies du bonheur » en référence au livre de Hugues Lagrange (dépression, anxiété, stress, mal-être comme forme de « pathologies des Modernes »)) apparaît très efficace. Il permet aux personnes de retrouver un emploi, de l’autonomie et une meilleure qualité de vie, et en cela une réduction de coûts sociaux. Au Royaume-Uni, les programmes de « prescription sociale » ont permis de réduire de 28 % les consultations médicales et de 24 % les passages aux urgences.

L’éducation, un domaine stratégique

Francesco Sarracino et Kelsey O’Connor rappellent qu’à Philadelphie, la reconversion de friches industrielles en espaces verts a entraîné une baisse de 41 % des cas de dépression, de 63 % des troubles mentaux, et de 29 % des violences armées. À New York, une augmentation de 20 % de la surface de forêts urbaines a réduit la prématurité et le faible poids de naissance. Ces résultats soulignent l’impact des politiques d’aménagement sur la santé publique.

L’éducation représente un autre domaine stratégique. Les enquêtes Pisa montrent que les élèves qui se déclarent heureux réussissent mieux. De même, le bien-être subjectif des enseignants influence directement la performance des élèves. Miser sur des environnements scolaires épanouissants, des soutiens psychologiques et un climat de confiance et de reconnaissance offre donc un rendement élevé pour un coût modéré sur le long terme.

Le bien-être n’est pas l’ennemi de la croissance

Contrairement à certaines idées reçues, l’investissement dans le bien-être n’est pas antagoniste à la performance économique. Les travaux de Gaël Brulé et Francis Munier montrent qu’un environnement propice à la créativité favorise à la fois l’innovation et le bien-être subjectif. De même, les comportements écologiques sont associés à une plus grande satisfaction personnelle, ce qui renforce l’acceptabilité sociale de la transition écologique.

Investir dans ces politiques produit donc un rendement élevé en bonheur et en efficacité, tout en générant des économies sur le long terme. Car, les personnes plus heureuses sont plus productives, plus enclines à nouer des relations sociales, plus coopératives, mais également plus innovantes et écologiques. En somme, un cercle vertueux propice pour cibler les dépenses publiques et réduire la dette publique.

La centralité des inégalités

Dans cette perspective, la question des inégalités demeure centrale. Kate Pickett et Richard Wilkinson démontrent que les sociétés les plus égalitaires sont aussi les plus sûres, les plus éduquées et les plus heureuses. Loin de ne concerner que les populations les plus fragiles, l’inégalité fragilise l’ensemble du tissu social, en générant défiance, anxiété et violences, avec des effets délétères sur la réussite scolaire et les comportements à risques. Il s’agit d’un enjeu collectif majeur.

Nous ne sommes pas tous égaux face au bonheur. Certains, par nature ou par circonstances personnelles, peuvent y accéder plus facilement. Lorsque la société elle-même aggrave cette inégalité, cela est inacceptable. La société ne peut modifier les inégalités naturelles, mais doit chercher à les compenser. C’est une source de progrès collectif via des politiques ambitieuses comme une redistribution juste et une obligation sociale pour les pouvoirs publics.

Lorsque les dépenses publiques sont orientées vers des politiques qui améliorent durablement le bien-être, elles renforcent aussi l’adhésion à l’impôt, car les citoyens perçoivent concrètement les bénéfices de leur contribution.

Pierre Boyer souligne que lorsque la confiance dans les institutions est élevée, les habitants sont à la fois plus heureux et favorables à une fiscalité forte. L’impôt y est vu comme un investissement collectif. Il faut plaider pour une fiscalité fondée sur la confiance et la justice, qui renforce le lien social et le bien-être, et finance les dépenses publiques.

Les travaux de Gabriel Zucman pour l’instauration d’une taxe de 2 % sur la richesse des ultrariches semblent aller dans ce sens. Ce mécanisme de redistribution semble compatible avec les données sur le bien-être. En effet, Angus Deaton et Daniel Kahneman ont montré que le bien-être émotionnel augmente avec le revenu jusqu’à environ 75 000 dollars annuels, seuil au-delà duquel il se stabilise. A priori, cette taxe n’entamerait donc pas significativement le bonheur des plus fortunés.

Pour un rééquilibrage intergénérationnel

Enfin, les études révèlent un fait préoccupant : les moins de 30 ans se déclarent aujourd’hui nettement moins heureux que les générations précédentes. Ce renversement historique alerte sur un possible effritement du contrat social. Il appelle à un rééquilibrage intergénérationnel des politiques publiques aussi bien sur le plan budgétaire et fiscal que symbolique.

Un changement de cap est nécessaire. Faire du bien-être subjectif une boussole politique permettrait de replacer les citoyens au cœur des décisions publiques et renforcer la légitimité des politiques publiques.

Face aux crises écologique, économique, sociale et générationnelle, cette réorientation apparaît comme à la fois urgente, pragmatique et humaine pour créer des sociétés plus heureuses, plus justes, plus innovantes et plus durables, tout en assurant une soutenabilité de la dette publique.

Francis Munier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

12.10.2025 à 09:01

Les pharmacies disposent de peu de leviers pour se redresser

Aniss Louchez, Docteur en économie, Université de Lille

Texte intégral (1705 mots)

La contraction du marché des médicaments remboursés, principale source de revenus des pharmacies, met leur modèle économique en danger. Ces offices disposent de quelques leviers régulés en raison de la nature même des officines. Lesquels ?

La pharmacie de ville, également appelée officine, est un acteur essentiel de l’offre de soins ambulatoire. Elle joue un rôle essentiel en fournissant des biens médicaux – médicaments et dispositifs médicaux – et des services de prévention, tels que la vaccination, à la population. La pharmacie bénéficie en France d’un monopole légal qui empêche la fourniture de produits de santé par d’autres acteurs.

Cette mesure vise à garantir la qualité des soins, selon l’économiste de la santé Charles Phelps. Elle se justifie par la nécessité de bénéficier d’un expert pour guider le patient selon l’Inspection générale des finances (IGF). La pharmacie est une structure particulière qui doit concilier une mission de santé publique avec l’impératif entrepreneurial d’assurer sa soutenabilité économique.

Cette soutenabilité se fragilise depuis plusieurs décennies. De 2014 à 2024, le nombre de pharmacies est passé de 21 772 à 19 627, selon le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (Cnop), soit une baisse de 1 % par an pendant dix ans. Le nombre d’habitants par pharmacie est passé de 3 037 à 3 368 et pourrait atteindre 4 148 en 2050.

Cette contraction objective un malaise économique grandissant qui a motivé les récentes grèves des pharmaciens le 30 mai 2024, 16 août 2025 et 18 septembre 2025, largement suivies par plus de 80 % des pharmacies du pays. Pour comprendre la persistance et l’aggravation de ces tensions, cet article vise à replacer les pharmacies dans leur cadre macroéconomique et présenter les mécanismes d’ajustement à leur disposition.

Croissance de la demande de médicaments

L’activité des pharmacies est principalement adossée au marché du médicament remboursé qui représente 72,3 % du chiffre d’affaires (CA) en 2023, selon le cabinet KPMG. Le reste de l’activité est représenté par trois types de produits. Les médicaments non remboursés et les dispositifs médicaux – 14,6 % du CA –, la parapharmacie – 11,2 % du CA – et les tests et la vaccination Covid – 1,9 % du CA.

La demande de médicaments, principale source de revenus, est portée par le vieillissement de la population qui va se poursuivre jusque 2070, selon l’Insee. Avant 2021, le nombre de boîtes de médicament connaissait une croissance annuelle comprise entre 2,6 et 4,4 %, selon les Comptes nationaux de la Santé (CNS).

Contraction du marché des médicaments

Le marché du médicament s’est contracté de 32,1 milliards à 29,8 milliards d’euros, faisant de ce poste le principal contributeur à la maîtrise des dépenses de santé. Cette contraction est partiellement compensée par les fermetures de pharmacies, stabilisant le chiffre d’affaires moyen entre 1 million et 1,2 million d’euros. La stabilité des recettes masque l’augmentation des charges – salaires, coûts des fournitures, loyers, assurances, logiciels de gestion – portée par l’inflation, et amenant à une réduction des marges.

Cette pression transparaît dans les fermetures dont presque la moitié affectait des pharmacies de moins de 1 million de chiffre d’affaires, selon le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (Cnop), alors qu’elles représentaient moins de 14,5 % des pharmacies, selon KPMG.

Dans un contexte de contraction de leur activité principale, il est important de présenter les mécanismes d’ajustement dont disposent les pharmacies.

Mécanismes d’ajustement

Pour assurer sa soutenabilité, une entreprise peut adapter son activité en ajustant les volumes de production et les prix. Ces mécanismes sont régulés en raison de la nature particulière du médicament.

En dehors des préparations magistrales, en raison de l’impératif de qualité, de sécurité et d’efficacité, les pharmacies ne peuvent pas modifier ou développer un médicament, il s’agit du rôle de l’industrie pharmaceutique.

Ajustement par les volumes

La pharmacie ne peut pas augmenter son nombre de boites de médicaments remboursés. Celui-ci est soumis à des prescriptions qui amènent les prescripteurs – médecins, infirmiers, dentistes, etc. – à définir l’activité des pharmacies. L’accentuation des pénuries de médicaments limite les possibilités d’augmentation globale de l’activité. En parallèle, la publicité est quasiment inexistante afin de garantir l’éthique dans la dispensation des soins.

Une pharmacie ne peut que difficilement optimiser sa localisation géographique, en raison de la réglementation. Les créations de nouvelles pharmacies sont quasi impossibles depuis une ordonnance de 2018, faisant suite à un avis de l’Inspection générale interministérielle du secteur social (Igas). Seules les opérations de transfert (déménagement) sont autorisées et régulées, limitant leur recours. Si depuis 2023 l’article L. 162-31-1 du Code de la Sécurité sociale permet la création d’antennes de pharmacie, un local de dispensation déporté dans une autre commune, ce dispositif demeure peu usité. La première ouverture ayant eu lieu en juillet 2024.

Si la vente en ligne sur Internet est perçue comme une solution par l’Igas, celle-ci est également régulée par le Code de la santé publique, adossée à une pharmacie physique et limitée en volume de médicaments impliqués.

Il est à noter que ces enjeux spatiaux amènent principalement à une redistribution du volume d’activité. La captation d’une clientèle supplémentaire se fait au détriment des autres pharmacies, exposant à des risques de cannibalisation entre pharmacies.

Ajustement par les prix

Afin d’assurer une certaine rentabilité, les firmes peuvent adapter leurs prix. La situation des pharmacies quant à ces mécanismes dépend du type de produit.

Les produits remboursés – médicaments et dispositifs médicaux – ont un prix administré, afin de garantir l’accessibilité financière aux traitements pour la population et la société. Cette situation empêche le pharmacien d’ajuster les prix de vente et limite la friction entre pharmacies.

Le pharmacien peut toutefois « négocier » des marges arrière. Si le partage de la valeur est réglementé par des marges administrées, des possibilités de remises sont prévues et plafonnées à 40 % du prix fabricant hors taxe (PFHT). Cela permet de limiter les frictions avec les fournisseurs et le coût de négociation. Ces marges arrière constituent un moyen de soutenir les pharmacies de ville, sans affecter le prix de vente du médicament, au détriment des acteurs en amont de la fourniture de médicaments.

Les médicaments non remboursés ont un prix librement fixé par le pharmacien. L’économiste de la santé Céline Pilorge souligne que les mécanismes de compétition sur les prix sont peu effectifs, sans doute en raison de leur faible part dans le chiffre d’affaires des pharmacies. Il en est de même pour la parapharmacie qui, ne faisant pas partie du monopole pharmaceutique, fait l’objet d’une compétition avec d’autres structures que des pharmacies.

Pérennité des pharmacies en jeu

La pharmacie de ville est un offreur de soins ambulatoire important dans le système de santé. Les dynamiques macroéconomiques de longs termes soulignent la contraction du marché du médicament, principale source de revenus des pharmacies. En face à l’épuisement de mécanismes d’ajustement limités, la pérennité des pharmacies est mise en jeu.

Cette situation interroge sur le partage de la valeur, ainsi que sur le maintien d’un service de santé de proximité pour la population. De plus, la capacité à investir de nouvelles missions de prévention apparaît comme difficile, en l’absence de révision des modes de rémunération des pharmacies.

Aniss Louchez a reçu des financements de l'ISITE-ULNE pour le financement de sa thèse de recherche en économie.

12.10.2025 à 09:00

Quand une idée en économie devient populaire : les ressorts cachés de sa diffusion

Valérie Mignon, Professeure en économie, Chercheure à EconomiX-CNRS, Conseiller scientifique au CEPII, Université Paris Nanterre – Alliance Paris Lumières

Marc Joëts, Profressor of Finance and Machine Learning, IÉSEG School of Management

Texte intégral (1495 mots)

En économie, comme dans d’autres sciences, les idées les plus populaires ou les plus connues sont-elles forcément les meilleures ? La question peut sembler étonnante. Pourtant, s’interroger sur ce qui fait qu’une nouvelle idée, popularisée dans un article, prend ou pas n’est pas anodin.

Toutes les découvertes scientifiques ne connaissent pas le même destin. Certaines deviennent incontournables et marquent durablement leur discipline, tandis que d’autres tombent dans l’oubli. L’économétrie, qui constitue l’atelier statistique des sciences économiques et financières, illustre bien ce phénomène. Elle fournit les outils indispensables pour tester des hypothèses, mesurer l’impact d’une crise, évaluer une réforme fiscale ou toute autre mesure de politique économique, anticiper les mouvements des marchés financiers, etc. Sans ces méthodes, impossible de distinguer une simple coïncidence d’une véritable relation économique. Mais pourquoi certaines innovations en économétrie se diffusent-elles largement alors que d’autres restent confidentielles ou tombent dans l’oubli ?

Des idées populaires

Dans une étude récente, nous analysons plus de 17 000 articles parus entre 1980 et 2020 dans les principales revues d’économétrie afin d’identifier les « ingrédients » qui transforment une idée en « star » académique, c’est-à-dire en référence incontournable.

À lire aussi : Tuer les « zombie papers » : peut-on débarrasser la science des articles rétractés ?

Bien sûr, la qualité scientifique est une condition nécessaire et un facteur clé. Mais elle ne suffit pas. L’histoire de la science est marquée par ce que l’on appelle l’« effet Matthieu » : les chercheurs déjà reconnus ont plus de chances de voir leurs travaux cités et valorisés, indépendamment de leur qualité relative. La visibilité d’une idée dépend donc aussi d’autres facteurs.

Nous montrons ainsi que deux dimensions jouent un rôle décisif, la connectivité thématique et la connectivité sociale. La connectivité thématique renvoie au fait qu’une idée gagne en popularité lorsqu’elle relie plusieurs domaines de recherche, en construisant des ponts entre des approches distinctes (par exemple, entre modèles de volatilité et crises financières). Elle attire alors l’attention de communautés diverses, qui trouvent dans ce croisement des outils utiles à leurs propres travaux.

S’agissant de la connectivité sociale, les chercheurs bien insérés dans les réseaux académiques, souvent grâce aux collaborations et à la cosignature d’articles, voient leurs travaux circuler plus rapidement et plus largement. Publier en équipe accroît les chances d’être lu et cité, car chaque coauteur diffuse l’article dans ses propres cercles. Ainsi, une idée devient populaire quand elle agit comme un pont, à la fois entre thèmes et entre chercheurs.

Les paradoxes de la diffusion

Nos résultats révèlent toutefois un paradoxe. Plus une idée est connectée, plus elle a de chances de devenir populaire et influente… mais seulement jusqu’à un certain point. Au-delà, trop de connexions finissent par brouiller son identité et diluer son impact. Autrement dit, multiplier indéfiniment les collaborations ou les croisements disciplinaires n’assure pas automatiquement plus de succès : l’excès peut au contraire nuire à la lisibilité et à la reconnaissance d’une contribution.

De même, si la cosignature est généralement un atout et un levier puissant de visibilité, la multiplication des auteurs ne garantit pas automatiquement plus de reconnaissance et d’influence. Elle peut même parfois réduire la clarté du message ou affaiblir l’influence individuelle des chercheurs impliqués.

Une science de réseaux

Notre étude met aussi en lumière un effet de temporalité. La connectivité thématique produit ses effets rapidement, dès les premières années suivant la publication. La connectivité sociale, elle, agit davantage sur le long terme : il faut environ six ans pour que les réseaux académiques commencent à amplifier significativement la diffusion d’une idée.

Ces dynamiques différenciées permettent de mieux comprendre comment certaines contributions connaissent un succès immédiat, alors que d’autres s’installent plus progressivement dans la littérature, à mesure que les réseaux de coauteurs et de citations relaient leurs apports. Ainsi, un article novateur reliant plusieurs méthodes peut susciter rapidement l’attention, mais son inscription durable dans la littérature dépendra de la réputation et du réseau de ses auteurs.

La popularité scientifique ne dépend pas seulement de la rigueur ou de l’originalité intrinsèque des travaux. Elle repose aussi sur la capacité à s’inscrire dans des réseaux thématiques et sociaux, et à trouver le bon équilibre entre visibilité et lisibilité.

Une méthodologie originale

Pour parvenir à ces résultats, nous avons mobilisé des méthodes innovantes. À l’aide de techniques de traitement automatique du langage (Structural Topic Models), nous avons cartographié les thématiques des articles et mesuré leur connectivité. Nous avons aussi utilisé des outils d’analyse de réseaux afin de caractériser la position des chercheurs dans les structures de coauteurs. Enfin, nous avons appliqué des modèles économétriques adaptés aux données de citations, en particulier le modèle hurdle negative binomial, qui permet de tenir compte du grand nombre d’articles jamais cités et de la forte dispersion des distributions de citations.

La robustesse de nos résultats a été confirmée par des tests sur d’autres modèles statistiques et par des analyses de sensibilité, renforçant la validité des conclusions.

La finance également concernée

Ces mécanismes ne concernent pas uniquement la communauté scientifique et les revues spécialisées. L’économétrie irrigue l’ensemble de l’économie et de la finance. Ses outils et méthodes sont essentiels pour aider les banques centrales dans leurs décisions de politique monétaire, éclairer la régulation des marchés financiers ou encore évaluer les politiques publiques.

Ainsi, la diffusion, ou au contraire l’oubli, d’une idée en économétrie peut avoir des conséquences bien réelles sur la manière dont nous analysons les phénomènes économiques et dont nous gouvernons nos sociétés. Une innovation méthodologique qui se diffuse largement peut influencer la façon d’évaluer une crise, d’anticiper des bulles financières ou d’apprécier les effets de la transition énergétique.

Notre étude rappelle que la science est aussi une affaire de réseaux. Les idées les plus populaires ne sont pas nécessairement les meilleures, mais celles qui savent tisser des liens entre disciplines et circuler dans les bons cercles académiques. La prochaine grande innovation existe peut-être déjà. Reste à savoir si elle trouvera les ponts nécessaires pour devenir incontournable.

Valérie Mignon est conseiller scientifique au CEPII, membre du Cercle des économistes, présidente de la section 05 (sciences économiques) du CNU et secrétaire générale de l'AFSE.

Marc Joëts ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

12.10.2025 à 08:59

Inondations : satellites et « jumeaux numériques » pour mieux anticiper et agir vite

Raquel Rodriguez Suquet, Ingénieure d'applications d'Observation de la Terre, Centre national d’études spatiales (CNES)

Vincent Lonjou, expert applications spatiales, Centre national d’études spatiales (CNES)

Texte intégral (3370 mots)

Les précipitations violentes accroissent le risque d’inondations rapides et difficiles à prévoir. Pour mieux se préparer, il faut bien connaître le terrain. En combinant de nombreuses techniques d’imagerie satellite et de modélisation, les chercheurs et experts créent des « jumeaux numériques », c’est-à-dire des répliques virtuelles du territoire. Celles-ci permettent de mieux savoir où et quand l’eau peut monter, et quelles infrastructures sont en zone à risque.

Entre le 26 janvier et le 1er février 2025, des crues exceptionnelles ont touché le département de l’Ille-et-Vilaine avec des hauteurs d’eau record par endroits. Au total, 110 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, et des milliers de logements, commerces, entreprises, ont été sinistrés.

Un autre département fréquemment touché par les orages est celui du Var. Le département avait déjà essuyé la tempête Alex en 2020 et ses 50 centimètres de précipitations cumulées en 24 heures à Saint-Martin-Vésubie. Cette année, en mai, ce sont 25 centimètres de pluie qui sont tombés au Lavandou en une heure seulement.

Avec le changement climatique, les évènements hydrométéorologiques sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Les inondations constituent un risque naturel majeur — 43 % des risques naturels mondiaux dans le monde entre 1995 et 2015 — avec une augmentation notable des aléas survenus au cours des dernières années.

En associant données de pointe d’observation de la Terre et modèles physiques et numériques, les jumeaux numériques permettent de mieux prédire les inondations et les risques associés, d’estimer les dommages potentiels et de concevoir des mesures de prévention efficaces pour protéger les biens et les populations.

Gestion de crise et anticipation : un rôle pour le secteur spatial en cas d’inondations

Le caractère soudain et rapide des inondations requiert une réponse très rapide des services de gestion de crise et, pour cela, une excellente préparation et anticipation des impacts potentiels de ces crises est nécessaire.

Deux principaux programmes basés sur des données d’observation de la Terre sont au service de la gestion de crise. La Charte internationale Espace et catastrophes majeures est opérationnelle depuis 2020 et met à la disposition des équipes de secours et d’urgence des images satellites dans les heures qui suivent une catastrophe majeure, n’importe où dans le monde.

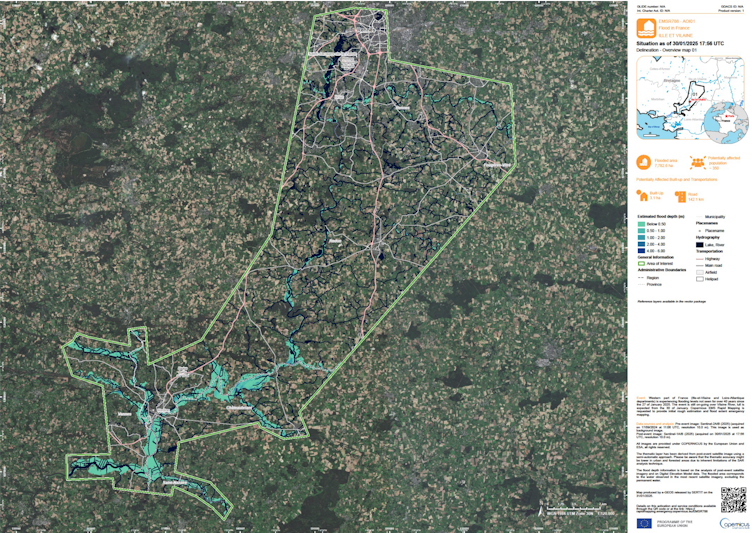

En Europe, le Copernicus Emergency Mapping Service fournit un produit de cartographie rapide en appui à la gestion de crise, et un produit de cartographie de risques et de reconstruction destiné à la prévention de risques, à la préparation de crise et à la gestion post-sinistre. Ce service a par exemple été activé par la protection civile française lors des inondations dans le département d’Ille-et-Vilaine de cette année.

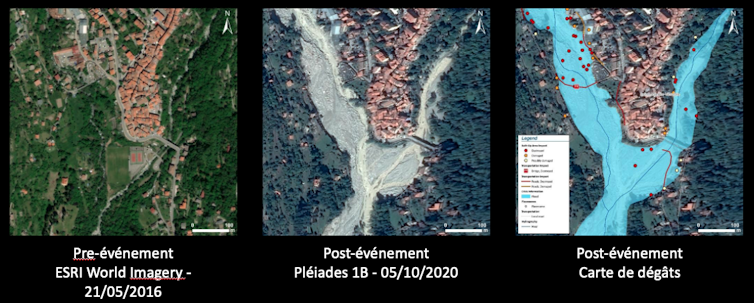

Lors de l’événement majeur concernant la tempête Alex à Saint-Martin-Vésubie en 2020, la sécurité civile française a activé également le service de cartographie rapide dès le 3 octobre 2020. Pour cet événement, le Centre national d’études spatiales (Cnes) a aussi immédiatement programmé les satellites Pléiades (capables de fournir des photographies de très haute résolution dans un temps très court) pour imager la zone pendant 8 jours minimum. Ainsi, en seulement quelques heures, de premières images ont été livrées, permettant au SERTIT de générer la cartographie des dégâts correspondante pour aider à la gestion de crise.

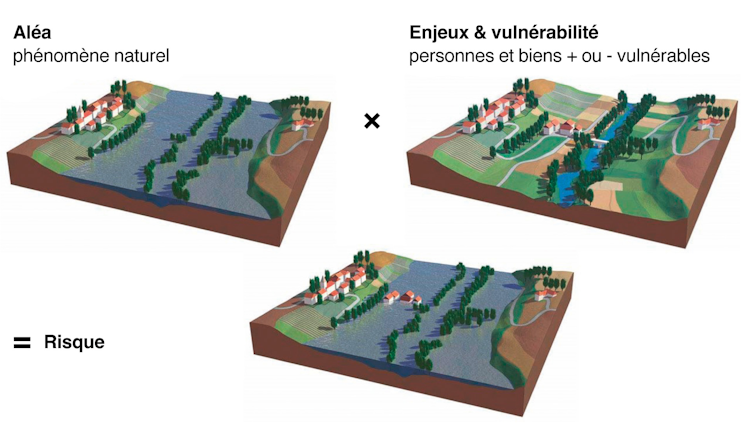

En effet, le risque d’inondation correspond à la conjugaison, en un même lieu, d’un aléa (phénomène naturel aléatoire comme l’inondation) avec les enjeux (humains, biens, économiques et environnementaux) susceptibles de subir des dommages. L’ampleur du risque dépend fortement de la vulnérabilité des enjeux exposés, autrement dit de leur résistance face à un évènement donné.

Outre le contexte climatique, les phénomènes d’inondations sont aggravés depuis des décennies par l’aménagement inadapté du territoire. Populations et biens s’accumulent dans des zones inondables, ce qui provoque notamment la construction de nouvelles routes et centres commerciaux, le développement de l’agriculture intensive, la déforestation ou encore la modification du tracé des cours d’eau. De surcroît, l’imperméabilisation des surfaces amplifie le ruissellement de l’eau et ne fait qu’aggraver encore la situation. Ces aménagements contribuent malheureusement trop souvent encore à la destruction des espaces naturels qui absorbent l’eau en cas de crues et qui sont essentiels au bon fonctionnement des cours d’eau.

Ceci nécessite d’impliquer une chaîne complexe d’acteurs — de l’observation satellite aux équipes sur le terrain.

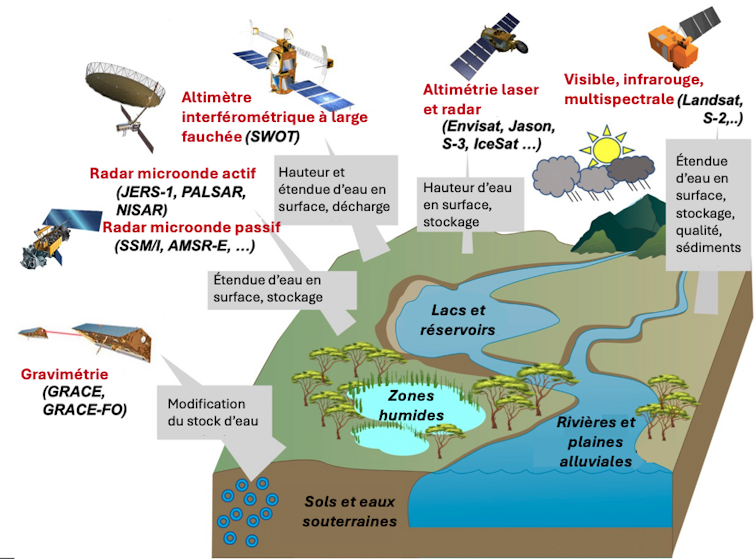

Observer la Terre pour mieux apprécier les risques d’inondation

Les impacts des inondations peuvent être réduits par une meilleure culture du risque, un système d’alerte précoce, une cartographie précise des zones à risque, des prévisions fondées sur la modélisation, ainsi que par des aménagements du territoire et des infrastructures de protection adaptée – en ligne avec la politique de prévention des risques en France.

Ces informations provenant de données (in situ, IoT, drones, satellites, aéroportées…), et de modèles physiques très précis.

Les moyens d’observation in situ permettent de faire des mesures très précises de la hauteur, du débit et de la vitesse de l’eau alors que les moyens aéroportés (drone ou avion) permettent d’observer l’étendue de l’inondation. Or, il est très compliqué – voire impossible – de faire voler un avion ou un drone dans des conditions météorologiques dégradées. Par conséquent, ces observations sont complétées depuis l’espace. Par exemple, l’imagerie radar permet de faire des observations pendant la nuit et à travers les nuages.

Les données satellites apportent de nombreuses informations, par exemple la mesure du niveau d’eau de réservoirs, l’étendue d’eau ou encore la qualité de l’eau.

Malheureusement, aujourd’hui, ces missions ont une faible résolution temporelle par rapport au besoin d’observation des inondations au moment de la crise elle-me : la fréquence de « revisite » des satellites est de quelques jours au mieux. Les satellites Sentinel 2 par exemple permettent de photographier la Terre entière en 5 jours, alors que le satellite SWOT revient sur la même zone tous les 21 jours. De plus, il n’est pas rare que les passages des satellites ne correspondent pas aux dates de pic des crues pendant la gestion de la crise.

Bien entendu, malgré ces limitations actuelles, il est clair que les données satellites sont déjà d’un grand apport pour la prévention des inondations, la préparation de la crise, et l’analyse postimpact de la crise.

Combiner les observations et faire appel aux modélisations

Aujourd’hui, c’est donc une combinaison des données in situ, drone, aéroportées et spatiales qui permet d’améliorer la description des inondations.

Mais l’observation seule ne permet pas de réaliser des prévisions fiables : l’utilisation des modèles physiques est incontournable pour mieux représenter la dynamique de l’écoulement dans son ensemble, pour faire des prévisions à court terme — ainsi que des projections à long terme sous les différents scénarios dans un climat futur.

Ces combinaisons entre données et modèles permettent de fournir des représentations précises de la dynamique d’écoulement de l’événement d’inondation ainsi que des prévisions pour simuler un comportement futur tel qu’un changement climatique, avec plusieurs scénarios possibles, ainsi que le déploiement de stratégies d’adaptations.

C’est ainsi que sont nés les « jumeaux numériques ».

Les jumeaux numériques pour les inondations

Un jumeau numérique est une combinaison d’une « réplique numérique » d’une zone réelle, associée à des capacités de modélisation et de simulation de plusieurs scénarios de phénomènes climatiques.

S’agissant des inondations, l’objectif de ces simulations est de disposer d’un outil d’aide à la décision dans toutes les phases du cycle de gestion du risque : prévention, surveillance et protection ; alerte et gestion de crise ; analyse post-crise ; reconstruction, résilience et réduction de la vulnérabilité.

Un jumeau numérique permet de faire trois familles d’analyses :

What now ? Un scénario de réanalyse des épisodes passés pour améliorer la compréhension de la dynamique des événements (plan de prévention, aménagement du territoire, assurance…) ;

What next ? Un scénario de prévision en temps réel des crues et des inondations qui représente la façon dont les inondations évolueront dans le futur à court terme à partir de l’état actuel (sécurité civile, gestion de crise…) ;

What if ? Un scénario d’évaluation de l’impact de l’inondation qui représente la façon dont le débit des cours d’eau et les étendues inondées pourraient évoluer sous différents scénarios hypothétiques dans le contexte de changement climatique.

Ainsi, l’Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA développent des jumeaux numériques à l’échelle globale pour intégrer les données et modèles des environnements naturels et des activités humaines afin d’accompagner les politiques publiques sur les risques naturels.

À titre d’exemple, le CNES et ses partenaires ont mis en place un démonstrateur de jumeau numérique consacré à l’étude des inondations fluviales par débordement, qui permet de surveiller, détecter et prévoir de manière fiable les inondations à une échelle locale et globale, tandis qu’un autre jumeau numérique se concentre sur les zones côtières dans un contexte de changement climatique.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain