11.02.2026 à 16:24

Hauts-de-France, Pays de la Loire… quelle solidarité à l’épreuve des inégalités territoriales ?

Nathalie Chusseau, Professeure de Sciences Economiques, Université de Lille

Texte intégral (2984 mots)

Comment peut-on expliquer les différences de développement entre les régions ? Est-ce dû à l’histoire ? Ou les politiques menées jouent-elles un rôle ? Comment rendre ces dernières plus efficaces ? Décryptage des différences de situation entre les Hauts-de-France et les Pays de la Loire.

Cet article est publié en partenariat avec Mermoz, la revue du Cercle des économistes dont le numéro 9 a pour thème « Territoires abandon ou rebond ? ».

Les inégalités territoriales regroupent les disparités économiques, sociales, et environnementales entre différents territoires, régionaux ou locaux. Ces inégalités peuvent se manifester sous de multiples formes : différences en termes de niveau de vie, d’éducation, d’accès aux services publics, d’opportunités d’emploi, ou d’infrastructures. Elles mesurent les écarts de développement socio-économique et de bien-être entre différentes zones géographiques. Elles peuvent être mesurées via différents indicateurs.

Emportant des conséquences sociales, économiques et environnementales majeures, des politiques publiques spécifiques sont nécessaires pour remédier à ces inégalités. Souvent liées à des facteurs historiques et structurels, elles génèrent un sentiment d’abandon et d’injustice chez les populations concernées.

Deux régions, deux histoires

Pour illustrer un propos plus général, on compare deux régions en termes de niveau d’inégalités territoriales et de trajectoire. Les inégalités territoriales s’étudient via les politiques publiques déclinées localement en tenant compte de l’histoire régionale, de la spécialisation économique et de l’aménagement du territoire.

En comparant les Hauts-de-France et les Pays de la Loire, totalement opposées tant du point de vue de l’histoire industrielle que des grands projets d’infrastructures et du mode de développement, nous allons pouvoir comprendre le rôle de la décision publique, nationale et locale, dans le développement économique et social du territoire. Nous pourrons alors en tirer les leçons sur la stratégie à mettre en œuvre, l’échelon décisionnel le plus approprié, et la méthode à appliquer pour réduire la fracture territoriale.

| Indicateurs / Zones | 2000/2005 | 2011 | 2022 | |

|---|---|---|---|---|

| Revenu fiscal médian par unité de consommation (€) | France hexagonale : | 13 949 | 20 184 | 23 080 |

| Hauts-de-France : | 12 000 | 18 636 | 21 420 | |

| Pays de la Loire : | 13 400 | 19 941 | 23 050 | |

| Rapport interdécile du niveau de vie (D9/D1) | France hexagonale : | 3,5 | 3,00 | 3,00 |

| Hauts-de-France : | Nd* | 3,00 | 3,00 | |

| Pays de la Loire : | Nd* | 3,00 | 3,00 | |

| Taux de pauvreté (%) | France hexagonale : | 13,40 % | 14,00 % | 14,00 % |

| Hauts-de-France : | Nd* | 18,00 % | 18,00 % | |

| Pays de la Loire : | 9,90 % | 11,00 % | 11,00 % | |

| Part des personnes non scolarisées de 16 ans ou plus titulaires d’un diplôme universitaire | France hexagonale : | 17,40 % | 25,00 % | 33,00 % |

| Hauts-de-France : | 13,50 % | 20,00 % | 27,00 % | |

| Pays de la Loire : | 14,20 % | 22,00 % | 31,00 % | |

| Taux de NEETs (%) | France hexagonale : | 10,16 % | 17,00 % | 15,00 % |

| Hauts-de-France : | 15,60 % | 21,00 % | 18,00 % | |

| Pays de la Loire : | 8,80 % | 14,00 % | 12,00 % | |

| Taux de chômage au sens du BIT (%) | France hexagonale : | 8,70 % | 9,00 % | 7,00 % |

| Hauts-de-France : | 11,20 % | 12,00 % | 9,00 % | |

| Pays de la Loire : | 7,30 % | 8,00 % | 6,00 % | |

| Taux d’emploi des 15 à 64 ans (%) | France hexagonale : | 63,10 % | 63,00 % | 66,00 % |

| Hauts-de-France : | 58,70 % | 59,00 % | 62,00 % | |

| Pays de la Loire : | 66,40 % | 66,00 % | 69,00 % | |

| Taux d’activité féminin 15-64 ans (%) | France hexagonale : | 67,00 % | 68,00 % | 72,00 % |

| Hauts-de-France : | 61,70 % | 64,00 % | 68,00 % | |

| Pays de la Loire : | 69,20 % | 70,00 % | 75,00 % | |

| Part des créations d’entreprises dans l’industrie (%) | France hexagonale : | Nd* | 5,00 % | 4,00 % |

| Hauts-de-France : | Nd* | 5,00 % | 5,00 % | |

| Pays de la Loire : | Nd* | 6,00 % | 6,00 % | |

| Espérance de vie (ans) | France hexagonale : | 79,7 | 82,0 | 83,0 |

| Hauts-de-France : | 78,3 | 80,0 | 81,0 | |

| Pays de la Loire : | 81,0 | 82,0 | 84,0 | |

| Taux de mortalité (pour 1 000) | France hexagonale : | 8,63 | 9,0 | 9,0 |

| Hauts-de-France : | 8,94 | 9,0 | 9,0 | |

| Pays de la Loire : | 8,55 | 8,0 | 9,0 | |

| Part des personnes non scolarisées 15 ans ou + titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (%) | France hexagonale : | 22,20 % | 25,00 % | 33,00 % |

| Hauts-de-France : | 17,60 % | 20,00 % | 27,00 % | |

| Pays de la Loire : | 19,20 % | 22,00 % | 30,00 % | |

Sources : Observatoire des territoires ; Insee, Recensements de la population ; Insee, Enquête emploi ; Insee, Annuaire des statistiques régionales ; Insee, Données démographiques ; Insee, Indicateurs sur la pauvreté ; NEET : part des 15-24 ans ; * Non disponible

Les inégalités se cumulent

L’analyse des indicateurs socio-économiques en région Hauts-de-France et Pays de la Loire (tableau 1) montre de fortes inégalités dans les Hauts-de-France comparativement aux Pays de la Loire et au reste du territoire national, et ce quel que soit le champ considéré. On observe une inégalité de revenu disponible (après redistribution) qui demeure bien supérieure à celle observée en Pays de la Loire, avec un faible revenu médian qui témoigne d’une forte précarité caractérisée par des taux de pauvreté largement supérieurs à la moyenne nationale.

On observe également de fortes inégalités de santé (faible espérance de vie et surmortalité), des inégalités environnementales marquées (précarité énergétique et pollution environnementale), des inégalités de formation conséquentes (faible part de diplômés du supérieur et fort taux de jeunes Not in Employment Education or Training, NEET), et un retard économique caractérisé par un taux de chômage élevé et un taux d’emploi faible associés à une moindre création d’entreprises industrielles et un taux d’activité féminin limité.

À lire aussi : Restaurer la confiance au niveau local : un enjeu économique et démocratique national

Si ce constat est assez alarmant, il est encore plus inquiétant d’observer une absence de rattrapage par les Hauts-de-France depuis les années 90. En clair, les inégalités y demeurent importantes et on ne voit pas d’amélioration de la trajectoire, y compris du point de vue de l’état de santé de la population. À cela s’ajoute la fracture entre territoires urbains et ruraux : les habitants des territoires ruraux ont un accès limité à l’emploi et aux services publics essentiels (santé, éducation, transport), avec des problèmes accrus de mobilité, de désertification médicale et davantage de pauvreté.

Initiatives citoyennes face au désengagement de l’État

Ces inégalités territoriales fragilisent la solidarité financière entre les territoires. Les collectivités territoriales sont dépendantes des dotations de l’État et des impôts locaux pour financer leurs projets. Les communes rurales ou les territoires moins peuplés peinent à générer suffisamment de ressources fiscales pour couvrir leurs besoins en matière d’infrastructures et de services publics. Ce phénomène est exacerbé par la baisse des dotations de l’État, et la suppression de la taxe d’habitation.

Par ailleurs, de nombreuses initiatives citoyennes cherchent à pallier les inégalités territoriales. Des associations et des collectifs citoyens agissent directement pour réduire localement les inégalités via des programmes d’aide alimentaire, de soutien scolaire et à l’alphabétisation, d’accès aux soins et à la culture, notamment dans les quartiers défavorisés.

Les entreprises jouent également un rôle important dans la réduction des inégalités territoriales, en investissant dans des projets locaux visant à dynamiser les territoires. Comment expliquer une telle diversité de situation ? Comment agir efficacement pour réduire les inégalités territoriales ?

Une industrialisation plus tardive dans les Pays de la Loire

L’existence de disparités entre les territoires s’explique d’abord par l’héritage historique en matière de spécialisation économique.

Dans les Pays de la Loire, on observe une industrialisation principalement en Vendée, mais qui s’étend en Loire-Atlantique, en Deux-Sèvres et en Maine et Loire, avec une spécialisation textile de longue date dans le choletais, et le développement de la construction navale et de la sidérurgie au XIXe siècle. Toutefois, en Vendée, l’industrie se développe au cœur de la société rurale. Et c’est principalement dans la moitié du XXe siècle que s’est faite son industrialisation, avec des entrepreneurs et des capitaux locaux, dans les secteurs de la construction nautique, les transports et l’agroalimentaire.

Actuellement, on observe une forte densité de petites et moyennes entreprises industrielles permettant à cette région rurale de bénéficier d’un taux de chômage et d’un taux de pauvreté globalement inférieurs à la moyenne nationale.

L’héritage historique

On connaît la forte spécialisation industrielle de la Région Nord-Pas de Calais dès le début du XIXᵉ siècle, et son fort essor lié au développement du capitalisme largement inspiré de la révolution industrielle connue par la Grande-Bretagne, avec des investissements massifs dans les machines textiles et l’exploitation minière.

On constate ensuite une forte désindustrialisation dès les années soixante pour les mines et les années soixante-dix pour le textile, avec une perte considérable d’emplois (un tiers de l’emploi industriel est détruit entre 1975 et 1990) et la fin des industries traditionnelles. Aujourd’hui, on observe un processus de réindustrialisation qui se veut massive, largement appuyé par de grands projets d’infrastructures financés par l’État (Grand Port Maritime de Dunkerque, centrale nucléaire de Gravelines, plates-formes logistiques, gigafactory de batteries…).

Toutefois, la Région Hauts-de-France peine à se remettre de la désindustrialisation, et présente des indicateurs de développement économique et sociaux bien en deçà de la moyenne nationale et de ceux observés en Pays de la Loire. Certains territoires restent encore particulièrement marqués, comme le bassin minier.

Dans les Hauts-de-France, la désindustrialisation a probablement aussi pesé sur les comportements individuels et l’entrepreneuriat. Ainsi, contrairement aux Pays-de-Loire, l’entrepreneuriat semble freiné par le poids d’un paternalisme industriel qui a façonné les esprits.

Superposition des échelons décisionnels locaux

Les disparités territoriales sont accrues en raison du mille-feuilles territorial, avec des échelons qui ne remplissent pas ou mal les obligations liées à leurs compétences administratives, et d’autres qui s’emparent de compétences qui ne les concernent pas, avec pour conséquence une surutilisation de moyens humains et financiers, sans coordination des acteurs, et parfois sans les compétences requises, et donc sans réelle efficacité.

Or, sur les territoires où la coopération intercommunale instaure la coordination de l’ensemble des acteurs (élus, entreprises, habitants, associations, fournisseurs et distributeurs d’énergie, syndicats, acteur…) autour d’objectifs communs de développement économique, social et culturel, d’aménagement du territoire, et de politiques de la ville et du logement, on constate que les inégalités se réduisent. L’exemple le plus probant est celui de la communauté urbaine de Dunkerque.

Un coût de 10 milliards d’euros

En réalité, la superposition des échelons décisionnels locaux engendre une accumulation de politiques publiques locales, souvent non coordonnées, difficilement lisibles, qui font doublon, et sont malheureusement peu efficaces. Le coût de l’inefficacité de ces dépenses publiques est difficile à chiffrer. Toutefois, dans son rapport public annuel de 2020, la Cour des comptes a évalué le coût administratif du mille-feuille territorial à près de 10 milliards d’euros par an. Ce montant inclut les dépenses liées aux doublons administratifs entre les communes, les EPCI, les départements, les régions, et autres niveaux de collectivité.

Les coûts proviennent de la multiplication des structures, des fonctions administratives et des politiques locales qui se chevauchent, générant ainsi des redondances dans la gestion publique, et notamment les duplications de services et de fonctions. La simplification de la structure des collectivités locales apparaît comme indispensable pour améliorer leur efficacité et réduire ce coût inutile.

Une réelle stratégie nationale déclinée au niveau local

On ne voit pas au niveau national, un réel plan à moyen-terme de réduction des inégalités territoriales. Au contraire, on observe un éparpillement de différents programmes nationaux peu lisibles, rarement évalués, dont l’application est confiée à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANACT), mais sans grande stratégie nationale imposant des objectifs clairs déclinés au niveau local.

La décision de politique publique doit être prise par les politiques au niveau national, avec les financements correspondants, et une déclinaison appropriée au niveau local. Celle-ci implique de fait la participation des élus locaux, le tandem préfet/élus locaux étant le levier de mise en œuvre des politiques locales de réduction des inégalités.

Un diagnostic précis requis

Pour cela, il faut mener une analyse précise de la situation du territoire à partir d’indicateurs dûment sélectionnés mesurant le niveau et l’évolution de l’emploi, l’activité économique, la formation initiale et continue, le nombre de décrocheurs, l’état de santé de la population, l’entrepreneuriat et l’innovation, l’investissement, l’accès aux énergies et aux services publics, l’offre de soins…

Ce constat doit être réalisé avec des experts universitaires locaux, formés à l’évaluation des politiques publiques, qui connaissent le territoire.

Une évaluation systématique dès l’amont

Quel que soit l’échelon, l’évaluation des politiques publiques locales reste assez marginale, très inégale et peu systématique. Les collectivités territoriales ne sont pas toujours soumises à des obligations strictes d’évaluation de leurs politiques publiques. Les outils d’évaluation (indicateurs de performance, rapports d’activité, etc.) sont souvent insuffisamment utilisés ou bien trop généraux pour permettre une analyse fine de l’efficacité des mesures.

Les élus locaux et nationaux doivent être acculturés à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques. En effet, une politique publique se pense et s’évalue en amont de sa mise en œuvre, et la collecte de données est indispensable tout au long du dispositif. Il est crucial de programmer une évaluation systématique de la mesure, et de créer des collaborations avec celles et ceux qui savent les concevoir et les évaluer, c’est-à-dire les universitaires locaux formés aux méthodes d’évaluation. Il faut aussi associer les habitants à la mise en œuvre de ces politiques locales : les consulter en amont, leur expliquer ce qui est envisagé, et les associer à l’instauration de ces politiques.

Cet article est un extrait d’un article publié en partenariat avec Mermoz, la revue du Cercle des économistes dont le numéro 9 a pour thème « Territoires abandon ou rebond ? ». L’article peut être consulté en ligne.

Nathalie Chusseau a reçu des financements de l'ANR et du CPER.

11.02.2026 à 16:23

« Jeudi noir » du bitcoin : plus intégré que jamais à l’économie mondiale, mais toujours aussi volatil

Mehdi Guelmamen, Doctorant en sciences économiques, Université de Lorraine

Texte intégral (1803 mots)

Le 5 février 2026, le bitcoin a connu son « Jeudi noir ». Longtemps présenté comme un actif à part, susceptible d’évoluer indépendamment des marchés financiers traditionnels, le bitcoin est aujourd’hui profondément intégré à la finance mondiale. Paradoxalement, cette intégration croissante ne s’est pas traduite par une stabilisation de son cours, mais par une sensibilité accrue aux chocs macroéconomiques et par l’émergence de nouveaux risques de contagion financière.

Ces derniers mois, et surtout ces derniers jours, le bitcoin a connu des épisodes de volatilité d’une ampleur inédite. En quatre mois, la cryptomonnaie phare a perdu 50 % de sa valeur. En l’espace d’une semaine, le marché des cryptomonnaies a perdu 700 milliards de dollars de capitalisation.

Dans l’un de nos travaux en cours, nous montrons que des annonces de politique commerciale ou monétaire venues des États-Unis peuvent provoquer des variations brutales du cours du bitcoin en l’espace de quelques heures.

Ce constat tranche avec l’image longtemps associée à cet actif. Conçu comme un système monétaire décentralisé, indépendant des banques centrales et des politiques économiques nationales, le bitcoin est souvent présenté comme un instrument capable d’évoluer en marge des cycles financiers traditionnels. Cette promesse de décorrélation constitue l’un des piliers de son attractivité initiale.

Cette lecture est de moins en moins compatible avec la réalité observée. Loin de rester isolé, le bitcoin s’est progressivement inséré au cœur des mécanismes financiers globaux. Il est aujourd’hui détenu, échangé et intégré dans des stratégies de portefeuille aux côtés d’actifs classiques tels que les actions, les obligations ou les matières premières. Cette transformation structurelle modifie profondément la nature de ses fluctuations.

Alors, comment expliquer ce paradoxe ?

Volatilité du bitcoin

Le bitcoin ne réagit plus uniquement à des facteurs internes à l’écosystème des cryptoactifs. Sa volatilité est désormais étroitement liée aux chocs macroéconomiques, tels que les variations de taux d’intérêt, les annonces d’inflation ou les épisodes de stress financier.

Lorsqu’un choc survient, les investisseurs ajustent leurs portefeuilles de manière globale. Le bitcoin peut alors être vendu, non pas en raison de caractéristiques propres, mais pour couvrir des pertes, réduire l’exposition au risque ou répondre à des contraintes de liquidité. Il devient, de fait, une variable d’ajustement comme une autre.

Le graphique ci-dessous illustre cette dynamique. Il montre que plusieurs phases de forte baisse du bitcoin coïncident avec des événements macroéconomiques majeurs. En mars 2020, lors du déclenchement de la pandémie de Covid-19, son prix chute d’environ 40 % en une seule journée. En 2021, l’annonce de chiffres d’inflation élevés aux États-Unis entraîne une baisse de près de 30 % du cours.

Ces épisodes suggèrent que le bitcoin ne joue plus le rôle de valeur refuge parfois mis en avant, mais qu’il amplifie au contraire certaines dynamiques de marché en période de tension.

Intégration croissante aux ETF

L’intégration du bitcoin aux marchés financiers s’est accélérée avec l’entrée d’investisseurs institutionnels et le développement de produits financiers permettant d’y être exposé sans détenir directement l’actif. Les fonds cotés en Bourse (ETF) adossés au bitcoin illustrent cette évolution.

En achetant un ETF bitcoin, l’investisseur ne détient pas directement des bitcoins, mais un titre financier dont la valeur suit l’évolution de leur prix. Dans le cas des ETF dits « spot », les émetteurs détiennent effectivement des bitcoins afin de répliquer le cours. Il existe aussi des ETF « synthétiques », qui ne possèdent pas les bitcoins mais reproduisent leurs performances. Ces produits financiers créent un lien direct entre le marché du bitcoin et les marchés financiers traditionnels.

Le bitcoin n’est plus seulement perçu comme un actif expérimental ou marginal, mais comme une composante à part entière de stratégies d’investissement diversifiées. À la fin de l’année 2025, près de 115 milliards de dollars (96,9 milliards d’euros) étaient investis dans ces ETF.

Les fonds de gestion friands de bitcoins

Cette intégration accrue ne concerne pas seulement les investisseurs individuels. Les acteurs institutionnels occupent désormais une place importante dans l’écosystème. Des fonds de gestion, des banques d’investissement et de grandes entreprises cotées détiennent des positions significatives en bitcoin ou dans des produits qui y sont liés.

BlackRock, par exemple, a investi 217 millions de dollars (182,9 millions d’euros) dans des produits liés au bitcoin. Larry Fink, le dirigeant de BlackRock, déclarait pourtant que son cours pourrait atteindre, à terme, entre 500 000 et 700 000 dollars (entre 421 270 et 589 900 euros).

En zone euro, cette exposition passe par des acteurs soumis à la réglementation financière. Selon la Banque de France, les positions institutionnelles en bitcoin sont passées d’environ 13 milliards de dollars (10,9 milliards d’euros) début 2024 à plus de 33 milliards de dollars (27,8 milliards d’euros) fin 2024, pour près de 2 000 institutions exposées. Si ces montants restent limités au regard de la capitalisation totale du bitcoin, leur concentration et leur interconnexion avec le système financier traditionnel renforcent les risques de transmission.

La liquidité quasi continue du marché du bitcoin, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peut accélérer la propagation des chocs vers d’autres classes d’actifs. Selon le FMI, lors de la crise sanitaire, la volatilité du bitcoin expliquerait jusqu’à 16 % de la volatilité du S&P 500, et environ 10 % de la variation de ses rendements. Autrement dit, les fluctuations du bitcoin ne restent plus cantonnées à l’univers des cryptoactifs.

Nouveau défi pour les épargnants

Pour les épargnants, cette transformation pose un défi majeur. La présence d’acteurs institutionnels et l’encadrement des intermédiaires peuvent donner l’impression que le bitcoin est devenu un actif comparable aux instruments financiers traditionnels, et donc moins risqué. Cette perception est trompeuse.

En France, environ 5 millions de particuliers ont déjà investi dans des cryptoactifs, souvent sans disposer d’outils de couverture ou de diversification adaptés. Lors des phases de retournement, les pertes peuvent être rapides et importantes. En 2022, le bitcoin a perdu près de 60 % de sa valeur, tandis que l’ensemble du marché des cryptoactifs enregistrait une perte d’environ 1 700 milliards de dollars (1 433 milliards d’euros). Ce jeudi 5 février 2026, en quarante-huit heures, le bitcoin a plongé de près de 15 %, passant sous les 70 000 dollars (59 000 euros).

L’intégration du bitcoin à la finance mondiale n’a donc pas réduit le risque, elle l’a déplacé en l’inscrivant dans des dynamiques macroéconomiques plus larges et potentiellement plus systémiques.

Cet article a été intégralement co-écrit avec Sami Es-Snibi, étudiant à l’Université de Lorraine.

Mehdi Guelmamen ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

11.02.2026 à 16:22

Des centaines de séismes ont été détectés à proximité du « glacier de l’apocalypse » en Antarctique

Thanh-Son Pham, ARC DECRA Fellow in Geophysics, Australian National University

Texte intégral (1459 mots)

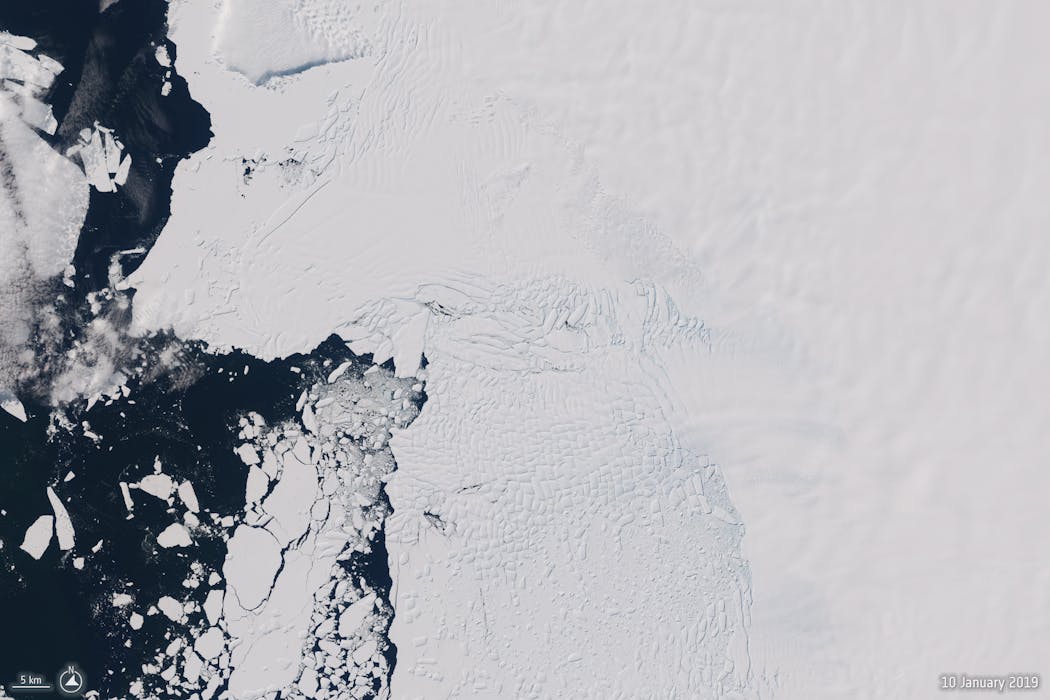

Grâce à l’utilisation de stations sismiques locales, des chercheurs ont identifié des centaines de séismes glaciaires au glacier de Thwaites, jusqu’ici passés inaperçus. Ils permettent de suivre l’activité d’une zone critique pour la stabilité antarctique.

Les séismes glaciaires sont un type particulier de tremblement de terre dans les régions froides et glacées. Découverts pour la première fois dans l’hémisphère Nord il y a plus de vingt ans, ils se produisent lorsque d’énormes blocs de glace tombent des glaciers dans la mer, générant des vibrations qui se propagent ensuite dans le sol sous le glacier et au-delà.

Jusqu’à présent, seuls très peu de ces séismes provoqués par la chute de blocs de glace avaient été détectés en Antarctique. Dans une nouvelle étude publiée dans Geophysical Research Letters, je présente des preuves de centaines d’occurrences en Antarctique entre 2010 et 2023, principalement à l’extrémité océanique du glacier Thwaites – le fameux « glacier de l’Apocalypse », qui pourrait provoquer une montée rapide du niveau de la mer en cas d’effondrement.

À lire aussi : Face à la fonte des glaces de l’Antarctique, le niveau de la mer n’augmente pas au même rythme partout

Une découverte récente

Un séisme glaciaire se produit lorsque de hauts icebergs effilés se détachent de l’extrémité d’un glacier et tombent dans l’océan.

Lorsque ces blocs basculent, ils heurtent violemment le glacier principal. Ce choc génère de fortes vibrations mécaniques du sol, ou ondes sismiques, qui se propagent sur des milliers de kilomètres depuis leur origine.

Ce qui rend les séismes glaciaires uniques, c’est qu’ils ne génèrent aucune onde sismique à haute fréquence. Et comme ces ondes sont essentielles pour détecter et localiser les sources sismiques classiques, comme les tremblements de terre, les volcans ou les explosions nucléaires, les séismes glaciaires n’ont été découverts que relativement récemment, alors que d’autres sources sismiques sont, elles, analysées quotidiennement depuis plusieurs décennies.

Variations saisonnières

La plupart des séismes glaciaires détectés jusqu’à présent ont été localisés près des extrémités des glaciers au Groenland, la plus grande calotte glaciaire de l’hémisphère nord.

Ils présentent des magnitudes relativement élevées, dont les plus importantes sont comparables à celles des séismes provoqués par les essais nucléaires menés par la Corée du Nord au cours des deux dernières décennies. Ces magnitudes assez importantes permettent de suivre ces séismes glaciaires avec un réseau sismique international, opérationnel en continu.

Les événements groenlandais sont saisonniers. Ils surviennent plus fréquemment à la fin de l’été. Ils sont également devenus plus fréquents au cours des dernières décennies. Ces tendances pourraient être liées à un réchauffement climatique plus rapide dans les régions polaires.

En Antarctique, des preuves difficiles à obtenir

Bien que l’Antarctique abrite la plus grande calotte glaciaire de la planète, les preuves directes de séismes glaciaires causés par le basculement d’icebergs (on parle de vêlage) sont difficiles à détecter.

La plupart des tentatives précédentes reposaient sur le réseau mondial de détecteurs sismiques – qui pourraient ne pas être suffisamment sensible si les séismes glaciaires antarctiques sont de magnitude beaucoup plus faible que ceux du Groenland.

Dans ma nouvelle étude, j’ai utilisé des stations sismiques situées en Antarctique. J’ai détecté ainsi plus de 360 événements sismiques glaciaires. La plupart ne figuraient pas dans les catalogues de séismes.

Ces événements sont situés dans deux zones, près des glaciers de Thwaites et de Pine Island. Ce sont les deux principales sources de la montée du niveau de la mer en provenance de l’Antarctique.

Les séismes du glacier de l’Apocalypse

Le glacier de Thwaites est parfois surnommé « glacier de l’Apocalypse », car, s’il venait à s’effondrer complètement, il ferait monter le niveau mondial des mers de 3 mètres – et parce qu’il est susceptible de se désintégrer rapidement.

Environ les deux tiers des événements que j’ai détectés – 245 sur 362 – se situaient près de l’extrémité du glacier en contact avec l’océan. La plupart sont probablement des séismes glaciaires causés par le basculement d’icebergs.

À la différence de ce qui se passe au Groenland, le principal facteur à l’origine de ces événements ne semble pas être la variation annuelle des températures de l’air.

La période la plus prolifique pour les séismes glaciaires à Thwaites, entre 2018 et 2020, coïncide plutôt avec une accélération de la progression de la langue glaciaire vers la mer. Cette accélération, confirmée de manière indépendante par des observations satellites, pourrait être liée aux conditions océaniques, mais leur effet est encore mal compris.

Ces nouveaux résultats suggèrent donc que l’état de l’océan peut avoir un impact à court terme sur la stabilité des glaciers qui terminent dans la mer. Cela mérite d’être étudié plus avant pour évaluer la contribution potentielle du glacier à la hausse future du niveau de la mer.

À lire aussi : Une nouvelle méthode pour évaluer l’élévation du niveau de la mer

Le deuxième plus grand groupe de séismes glaciaires antarctiques que j’ai observés se trouve près du glacier de Pine Island. Mais ces séismes étant situés à 60–80 kilomètres du rivage, il est peu probable qu’ils aient été provoqués par le basculement d’icebergs.

Ces événements demeurent énigmatiques et nécessitent des recherches complémentaires.

Perspectives pour la recherche sur les séismes glaciaires en Antarctique

La détection de séismes glaciaires liés au vêlage d’icebergs sur le glacier de Thwaites pourrait contribuer à avancer sur plusieurs questions scientifiques importantes. Parmi elles, figure l’interrogation fondamentale sur l’instabilité potentielle du glacier de Thwaites, en lien avec l’interaction entre océan, glace et substrat rocheux à l’endroit précis où il rejoint la mer.

Mieux comprendre ces mécanismes est essentiel pour réduire les grandes incertitudes sur les projections de montée du niveau de la mer au cours des prochains siècles.

Thanh-Son Pham a reçu des financements de l'Australian Research Council.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview