17.02.2026 à 17:10

Des États-Unis ébranlés par leur offensive de « domination énergétique » ?

Patrice Geoffron, Professeur d'Economie, Université Paris Dauphine – PSL

Texte intégral (2324 mots)

Cela pourrait bien être la quadrature du cercle énergétique : peut-on à la fois être une puissance mondiale exportatrice et promettre à ses électeurs de baisser le prix de l’énergie ? Si on ajoute le frein mis sur les renouvelables, on se retrouve dans la situation des États-Unis de Donald Trump. Les promesses et les actions contradictoires ne touchent pas de la même façon tous les États. Si les gagnants se frottent les mains, les perdants se rebelleront-ils ? Et, dans ce cas, comment dit-on « gilet jaune » du côté du Dakota ?

Un an s’est écoulé depuis que Donald Trump a prêté serment pour son second mandat. Sa campagne de 2024 s’était construite sur la promesse du « retour de l’abondance ». L’un des engagements était de diviser par deux les factures énergétiques des Américains en douze à dix-huit mois, en « libérant » les hydrocarbures des réglementations de l’administration Biden. Un an après, le bilan d’étape de cette politique énergétique révèle un contraste saisissant entre promesses et réalités.

L’exploitation massive des énergies fossiles a effectivement battu des records, faisant des États-Unis le premier producteur et exportateur mondial de pétrole et de gaz. Mais cette « domination énergétique » se construit aux dépens des ménages et des entreprises américaines, qui font face à des coûts en nette hausse, à rebours des espoirs suscités. Analyse d’un piège économique qui se referme sur la base électorale du président républicain et résonne mal avec les promesses de l’America First.

Le retour de l’inflation

Le 20 janvier 2025, jour de son investiture, le nouveau président signait une déclaration d’« urgence énergétique nationale ». Ce texte a activé des leviers d’exception, notamment pour contourner les études d’impact environnemental. L’offensive s’est poursuivie avec le One Big Beautiful Bill Act, promulgué en juillet 2025, qui a enclenché le démantèlement de l’Inflation Reduction Act (IRA), ciblant les subventions à l’éolien et au solaire.

À lire aussi : États-Unis : les promesses de Trump d’un âge d’or (noir) sont-elles tenables ?

L’idée maîtresse de ces trumponomics était que la suppression de ces subventions, couplée à une dérégulation massive, permettrait de baisser le prix des « vraies énergies », c’est-à-dire les fossiles. Pourtant, le ruissellement de cette abondance vers les ménages s’est brisé sur deux écueils : l’intégration mondiale des marchés et la révolution de l’IA.

Les chiffres de l’inflation publiés par le Bureau of Labor Statistics pour l’année 2025 dessinent un tableau problématique. Une baisse est certes enregistrée sur les carburants liquides (- 7,5 % sur 12 mois), mais sans rapport avec ce qui avait été promis (passer de 3 à 2 $, entre 2,54 et 1,69 €, le gallon, soit une baisse d’un tiers). L’administration Trump ne manque évidemment pas de mettre en scène la baisse (même timide) de cet indicateur qui s’affiche en lettres néon au bord des routes. Mais, dans l’intimité des foyers, l’inflation énergétique est douloureusement ressentie. Sur la même période, l’électricité a augmenté de 6,3 % et le gaz naturel de 9,8 %.

Les États républicains en première ligne

L’organisation Public Citizen estime que, sur les neuf premiers mois de 2025, les consommateurs américains ont payé 12 milliards de dollars (plus de 10 milliards d’euros) de plus pour leur gaz par rapport à 2024. Ce choc frappe de plein fouet les États du Nord et du Midwest, souvent des bastions électoraux clés pour les républicains, où l’hiver 2025-2026 est particulièrement rude.

Ces tensions sont d’autant plus aiguës que la Maison-Blanche a également rendu plus difficile l’accès des Américains aux aides, avec la suppression de crédits d’impôt pour les améliorations énergétiques des logements visant à réduire les coûts. Elle a également restreint le programme d’aide énergétique aux ménages à faibles revenus (LIHEAP), qui soutenait chaque année 6 millions de familles américaines pour le paiement de leurs factures. Le programme a survécu, mais il a été considérablement entravé après que l’administration avait licencié l’ensemble du personnel du LIHEAP, dès le début du mandat.

L’importation de la volatilité mondiale

La politique d’exportation produit des effets mécaniques, à rebours des promesses présidentielles de baisse des factures énergétiques. Sous l’administration précédente, un moratoire et des contraintes logistiques limitaient les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL). Donald Trump, en levant tous les freins à l’exportation dès janvier 2025 et en inaugurant de nouveaux terminaux sur la côte du Golfe du Mexique, a contribué au bond des exportations de près de 25 % en un an. Mais, cela a une conséquence : le prix du gaz américain ne dépend plus seulement de facteurs locaux, mais de la demande à Paris, Berlin ou à Shanghai.

En voulant faire des États-Unis la « superpuissance énergétique », l’administration a importé la volatilité mondiale sur le sol américain. Et le pire est à venir, car si l’Energy Information Administration (EIA) prévoit une pause en 2026, les prix de gros du gaz pourraient croître de… 33 % en 2027 (avec la mise en service de nouvelles infrastructures d’exportation).

Ce dilemme révèle l’impossibilité à maximiser la rente d’exportation des producteurs et tout en protégeant les consommateurs locaux d’une hausse de prix. Entre les profits de l’industrie gazière (soutiens majeurs du Parti républicain) et le pouvoir d’achat des ménages, la politique a tranché en faveur des premiers, créant une tension interne au sein même de la coalition trumpiste, entre les « globalistes » de l’énergie et les « localistes » du pouvoir d’achat.

Voracité électrique des data centers

Le prix de l’électricité est à la fois tiré vers le haut par celui du gaz et par les besoins de l’IA, qui a cessé d’être virtuelle pour devenir un problème d’infrastructure physique lourde. Les data centers nécessaires pour faire tourner les modèles de langage et le cloud computing sont devenus de nouveaux ogres énergétiques, de sorte que la demande électrique de ce secteur est en train de doubler, voire de tripler dans certaines régions. Et le réseau électrique américain, déjà vieillissant, sature par endroits. La loi de l’offre et de la demande joue à plein face à une capacité de production qui peine à suivre et des goulets d’étranglement dans les lignes à haute tension, de sorte que les prix de gros s’envolent. Selon l’EIA, la moyenne des prix de gros régionaux a augmenté de 23 % en 2025, progression qui pourrait se poursuivre à hauteur de 8 % en 2026.

La responsabilité de l’administration Trump est, a minima, engagée par omission. En supprimant les incitations aux énergies renouvelables, elle a réduit le déploiement de nouvelles capacités rapides à installer (solaire, éolien, batteries). Et le One Big Beautiful Bill Act a créé un attentisme chez les investisseurs verts, alors même que la demande explosait. Pour combler le trou, le réseau s’est tourné vers les solutions de dernier recours, souvent les plus chères à opérer dans un contexte de prix du gaz croissant.

Le retour du charbon

Face à la pénurie, les États-Unis ont également réactivé leur assurance-vie du XXe siècle : la production électrique charbonnière a augmenté de 13 % en 2025, une première après des années de déclin. Des centrales thermiques qui devaient fermer ont été prolongées par décrets. Si cela a permis d’éviter des black-out majeurs, ce choix a un coût, car le charbon n’est plus l’énergie « bon marché » d’antan. Extraire, transporter et brûler du charbon dans des centrales en fin de vie, coûte cher, surtout comparé au coût marginal nul du solaire. D. Trump, habile à orchestrer les symboles, a même obligé le Pentagone à signer un contrat d’approvisionnement en électricité produite au charbon. Sans surprises, ce retour du charbon a fait repartir les émissions de CO₂ à la hausse (+ 2,4 % en 2025).

Autre contradiction : la promesse de réindustrialisation reposait sur un avantage compétitif majeur : une énergie abondante et à prix cassé par rapport à l’Europe ou l’Asie. Or, cet avantage s’érode avec un gaz plus cher et une électricité volatile, les secteurs électro-intensifs (acier, aluminium, pétrochimie, engrais) voient leurs atouts érodés, d’autant que les droits de douane rehaussent le coût de certaines matières premières importées. L’incertitude réglementaire créée par l’abolition de l’IRA réduit, en outre, la capacité des industriels à signer des contrats d’achat d’énergie verte à long terme, qui leur offrent une visibilité sur quinze ou vingt ans.

Des gagnants et des perdants

Cette crise énergétique ne frappe pas les États-Unis de manière uniforme. Une géographie des tensions sur les prix émerge, débouchant sur des tensions politiques régionales. Les États du Sud-Est (comme la Floride ou la Géorgie), très dépendants du gaz naturel pour leur électricité et historiquement réticents aux renouvelables, subissent les hausses les plus fortes. À l’inverse, des États comme l’Iowa ou le Kansas, qui ont massivement investi dans l’éolien au cours de la décennie précédente, ou la Californie avec vaste parc solaire, amortissent mieux le choc. Bien que l’électricité californienne reste chère dans l’absolu, ses prix ont tendance à se stabiliser voire à baisser légèrement grâce à la pénétration massive des renouvelables, à rebours de la tendance nationale.

Cette disparité met à mal le récit national unifié de D.Trump. Les gouverneurs républicains des États producteurs (Texas, Louisiane) se félicitent du boom économique local lié aux exportations. Simultanément, les élus du même parti dans les États consommateurs doivent répondre à la colère de leurs électeurs, confrontés aux factures qui flambent.

Vers une « gilet-jaunisation » états-unienne ?

À l’orée de 2026, l’administration Trump se trouve face à une impasse stratégique. Le pari de la baisse des prix par la seule production fossile a échoué car il a ignoré le levier de la demande (sobriété et efficacité énergétique) et la réalité des marchés internationaux. Politiquement, le danger est réel, car l’inflation énergétique nourrit un sentiment de déclassement et d’injustice. Tyson Slocum, directeur du programme énergie de l’organisation Public Citizen, résume la situation :

« La priorité donnée par Trump aux exportations de GNL est directement en contradiction avec les efforts pour rendre l’énergie abordable. Les coûts énergétiques des ménages ont grimpé trois fois plus vite que l’inflation générale. »

Même si le pouvoir cherche à reporter la responsabilité sur les responsables démocrates, le slogan « Drill, baby, drill » risque de virer au « Pay, baby, pay »…

Pour sortir du piège, Donald Trump devra peut-être commettre l’impensable pour son camp : admettre que dans un monde globalisé et numérisé, l’indépendance énergétique et les prix bas ne passent plus seulement par des puits de pétrole et de gaz, mais aussi par la maîtrise de la demande, la modernisation des réseaux et, ironiquement, ces énergies renouvelables qu’il met toute son énergie à démanteler.

Sous pression, le pouvoir trumpiste pourrait également décider de réduire les volumes d’exportation de gaz, notamment vers l’Europe qui en est la principale destination, revenant aux racines de l’America First. Motivation essentielle de l’effort de décarbonation dans l’Union européenne (UE), pour réduire ces menaces sur la sécurité d’approvisionnement, et sortir de la zone de domination énergétique américaine.

Patrice Geoffron est membre fondateur de l'Alliance pour la Décarbonation de la Route. Il siège dans différents conseils scientifiques: CEA, CRE, Engie.

17.02.2026 à 17:08

Quand la Coupe d’Afrique des nations réactive les tensions au sein de l’Afrique

Jean-Loup Amselle, Anthropologue et ethnologue, directeur d'études émérite à l'EHESS, chercheur à l'Institut des mondes africains (IRD-CNRS-Panthéon Sorbonne-Aix-Marseille-EHESS-EPHE), Institut de recherche pour le développement (IRD)

Texte intégral (2214 mots)

La finale Maroc‑Sénégal a tourné au chaos. La suite des événements a vu une large mobilisation des imaginaires opposant Afrique du Nord « blanche » et Afrique subsaharienne « noire ».

Dans un article rédigé à l’époque des faits, j’avais tenté de montrer que le refus du footballeur du PSG et de l’équipe du Sénégal Idrissa Gana Gueye de porter le maillot LGBTQIA+ lors de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie en mai 2022 avait cristallisé les tensions entre les milieux footballistiques français et sénégalais, et au-delà, entre une partie des opinions publiques de ces deux pays, au point de faire apparaître cette affaire comme l’expression d’un antagonisme foncier entre la culture sénégalaise et la culture française.

Le scénario de la crise survenue lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui s’est déroulée au stade Moulay-Abdellah de Rabat au Maroc le 18 janvier 2026 est en principe différent puisqu’elle met aux prises deux pays africains – même si, on le verra, le fantôme de l’ancienne puissance coloniale conserve un certain rôle en arrière-plan.

Rappelons tout d’abord le cadre général de cette finale dont la victoire était en quelque sorte programmée pour revenir au pays hôte, le Maroc. En effet, Rabat a dépensé des sommes considérables pour accueillir cet événement, ce qui a provoqué une éruption populaire de jeunes qui auraient préféré voir les crédits affectés à l’organisation de la compétition aller à des équipements scolaires ou à des hôpitaux.

Le tournoi a vu s’affronter de multiples équipes africaines, mais ce qui retient l’attention sur le plan symbolique, perspective choisie ici, ce sont les matchs qui ont opposé des équipes du nord et du sud de l’Afrique, autrement dit du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne.

« La Société archaïque », un ouvrage de référence et une grille de lecture pour la finale

Des tensions avaient déjà été observées dès avant la finale : les Algériens étaient sortis furieux contre l’arbitre sénégalais après leur quart de finale perdu contre le Nigeria, l’accusant de partialité et ajoutant que l’un de ses assistants aurait tenu des propos racistes à leur égard ; durant la demi-finale entre le Maroc et le Nigeria, le gardien nigérian avait vu des ramasseurs de balles locaux voler sa serviette – un épisode qui annonçait l’épisode de la serviette du gardien sénégalais durant la finale que des remplaçants marocains allaient chercher à subtiliser.

C’est bien cette finale entre le Maroc et le Sénégal qui a cristallisé le plus de sanctions, et l’on voudrait ici replacer ce match dans un cadre anthropologique emprunté à Lewis H. Morgan, l’un des pères fondateurs de cette discipline.

Dans la Société archaïque (1877), Morgan retrace l’évolution de l’histoire de l’humanité en définissant trois stades successifs : d’abord la sauvagerie, puis la barbarie (entendue comme une phase intermédiaire, où commencent à naître des structures relativement complexes) et enfin la civilisation. Ce paradigme temporel peut être transformé en un syntagme géographique s’appliquant au climat dans lequel s’est déroulée la finale de cette compétition.

Mais commençons par un bref rappel des faits. Dans le temps additionnel de la rencontre, à la 92ᵉ minute, alors que le score est toujours de 0-0, un but est refusé – à tort ou à raison – au Sénégal par l’arbitre Jean-Jacques Ndala (République démocratique du Congo), suscitant l’incompréhension des Lions de la Teranga. Quelques instants plus tard, deuxième moment de tension, bien plus intense, celui-là : à la toute dernière minute du temps additionnel, toujours à 0-0, l’arbitre accorde un pénalty au Maroc. Cette décision – tout aussi discutable que le but sénégalais annulé quelques instants plus tôt – provoque, cette fois, une véritable fureur de l’équipe sénégalaise. Suivant son entraîneur Pape Thiaw, elle quitte alors le terrain et ouvre véritablement la crise, puisque ce départ contrevient à la réglementation du football et fait donc peser le risque de lourdes sanctions à l’encontre de la sélection.

Un seul joueur sénégalais, le capitaine Sadio Mané, reste sur le terrain et, après avoir pris conseil auprès de l’entraîneur français Claude Le Roy, 78 ans, qui a exercé en Afrique pendant des décennies, obtient le retour de ses coéquipiers sur la pelouse. Le match reprend après un gros quart d’heure d’interruption.

L’attaquant marocain Brahim Diaz peut enfin tirer le pénalty qui a entraîné l’incident… et le manque. Le match se poursuit donc avec des prolongations, et le Sénégal finit par remporter la rencontre et donc la compétition.

Dans la présentation des choses souvent faite au Maroc à la suite de cette soirée traumatisante pour le pays hôte, l’équipe du Sénégal, par son comportement sans précédent consistant à quitter massivement le terrain, ainsi que par l’explosion de colère de ses supporters, a représenté le premier des stades défini par Morgan, celui de la « sauvagerie » ; le capitaine sénégalais Sadio Mané, par sa volonté constructive de ramener « ses » joueurs vers le terrain, a représenté le second, celui de la « barbarie », étape intermédiaire vers la « civilisation » qui, elle, incombe au Maroc, aussi bien en sa qualité d’équipe nationale stoïque durant les turbulences de la fin de match et, au-delà, de pays organisateur d’une CAN vouée à devenir un modèle pour l’ensemble du continent.

Derrière cette vision est réactivée la division coloniale entre une Afrique du Nord « blanche », perception relevant plutôt de l’orientalisme, et une Afrique subsaharienne « noire », davantage interprétable dans le cadre de l’ethnographie.

Mais à cette triangulation, il faut ajouter un quatrième élément : celui de l’ombre de l’ancienne puissance coloniale représentée par celui qui a entraîné de nombreuses équipes de football africaines, Claude Le Roy, véritable parrain de la résolution partielle de la crise intervenue sur le terrain.

Accusations réciproques

Le résultat de la finale provoque une sorte de déflagration non seulement entre le Maroc et le Sénégal, mais également au sein de l’Afrique tout entière. « Chaos », « fiasco », entre autres, sont les qualificatifs donnés à ce match par les journalistes tandis que les commentaires vont bon train dans toute l’Afrique et notamment au Maghreb. C’est que le football, dans ce cas comme dans d’autres, est le révélateur de tensions entre pays et entre portions du continent africain.

En dépit des sommes considérables dépensées par le Maroc, les Sénégalais se sont plaints d’avoir été mal hébergés, d’avoir été obligés de s’entraîner sur des terrains ne leur convenant pas, de ne pas avoir bénéficié d’un service de sécurité efficace, etc. Bref, d’avoir été traités avec condescendance.

Plus grave, le défenseur sénégalais Ismaël Jakobs a affirmé que le forfait quelques heures avant la finale de trois de ses coéquipiers avait été dû à un empoisonnement. En outre, les Sénégalais ont accusé l’arbitre de partialité puisqu’il leur a refusé un but et accordé un pénalty aux Marocains ; et ils se sont émus du vol de la serviette de leur gardien de but.

Parallèlement, certains spectateurs maghrébins se sont moqués de supposées tentatives sénégalaises de peser sur l’issue du match en ayant recours à des pratiques magiques issues de traditions animistes, tandis qu’eux-mêmes n’avaient d’autre repère religieux que le Coran. On retrouve ainsi une opposition tranchée entre magie africaine subsaharienne et religion maghrébine, et donc une nouvelle fois entre « sauvagerie » et « civilisation ».

La victoire des nationalismes

En définitive, à une certaine rancœur envers un hégémonisme attribué au Maroc a correspondu un certain mépris à l’égard du Sénégal, voire un racisme déclaré comme en témoignent, entre autres exemples, les propos d’une enseignante de l’Université internationale de Casablanca qui a qualifié les Sénégalais d’« esclaves ».

À l’issue de cette compétition, l’image de l’unité de l’Afrique a donc une nouvelle fois été profondément fragilisée — de même que, dans une certaine mesure, les ambitions dominatrices du Maroc sur le sud du continent. Mais cela n’a pas concerné seulement l’opposition entre un Nord « blanc » et un Sud « noir » puisqu’à cette occasion a aussi été révélé le fossé entre le Maroc et le reste du Maghreb : une partie des opinions tunisienne et algérienne ont « joué » de façon fantasmatique la défaite de l’équipe marocaine et, à travers cette défaite l’affaiblissement du royaume chérifien, accusé non seulement de refuser l’indépendance au Sahara occidental (projet soutenu par l’Algérie et la Tunisie), mais aussi d’entretenir des liens étroits avec Israël. À travers les fantasmes africains qui se sont déployés autour de la CAN, ce sont donc aussi la tragédie de Gaza et la double articulation du Maghreb tiraillé entre l’Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient qui se sont invitées dans la compétition.

En définitive, si à l’occasion de la finale de cette compétition le Maroc a fait preuve d’un hégémonisme contrarié comme en témoigne le fait que le frère du roi Moulay Rachid ait refusé de remettre la coupe au capitaine de l’équipe du Sénégal Sadio Mané, ce dernier pays n’est pas en reste pour affirmer sa supériorité par rapport à ses voisins de l’intérieur du continent – on y observe souvent la manifestation d’un sentiment de supériorité intellectuelle par rapport au Mali, au Burkina Faso, ou encore au Niger, dont les habitants sont considérés comme des « ploucs » plus ou moins animistes ou moins islamisés que les Sénégalais. Les fantasmes de l’Afrique n’opposent pas seulement l’Afrique « blanche » à l’Afrique « noire », mais sont aussi internes à l’Afrique subsaharienne elle-même. Les véritables vainqueurs de cette finale de la CAN 2026 sont en réalité les nationalismes marocain et sénégalais.

Jean-Loup Amselle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

17.02.2026 à 17:05

Too little, too concentrated: why AI start-up funding in Africa needs rethinking

Claire Zanuso, PhD, économiste du développement, chargée de recherche et d'évaluation / Development economist, research and evaluation officer, Agence Française de Développement (AFD)

Texte intégral (3384 mots)

One year after the AI Summit in Paris, the international community will meet again this week in New Delhi for the Global Summit on Artificial Intelligence, whose objective will notably be to support the diffusion of AI uses in developing countries. In Africa, AI and Tech investment remains concentrated in the “Big Four” – South Africa, Egypt, Kenya and Nigeria – at the expense of other countries across the continent. This analysis explores the causes of this imbalance and the levers that could be used to better direct capital.

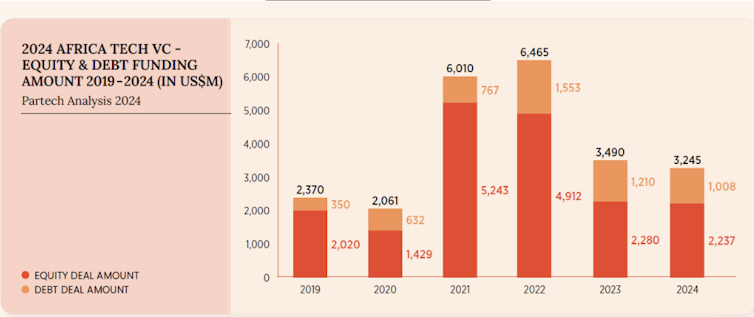

Between 2015 and 2022, investment in African start-ups experienced unprecedented growth: the number of start-ups receiving funding increased more than sevenfold, driven by the expansion of mobile technologies, fintech and a massive inflow of international capital. However, from 2022 onwards, tighter economic conditions led to a “funding squeeze” (a reduction in venture capital investment) that was more severe for African start-ups than in other regions of the world. This trend further reinforced the concentration of capital in the countries with the most developed start-up ecosystems, namely South Africa, Egypt, Kenya and Nigeria.

There is, however, a strong case for ensuring that these investments are more evenly distributed across the continent. Beyond stimulating economic activity, the technological innovations developed by these start-ups represent a significant lever for development, as they offer solutions tailored to local contexts: targeted financial solutions, improved agricultural productivity, strengthened health and education systems, and responses to priority climate challenges, etc.

Concentration of investment in the Big Four

In the early 2020s, the expression “Big Four” emerged to describe Africa’s main tech markets: South Africa, Egypt, Kenya and Nigeria. The notion, likely inspired by the term Big Tech, suggests the existence of “champion countries” in the technology sector.

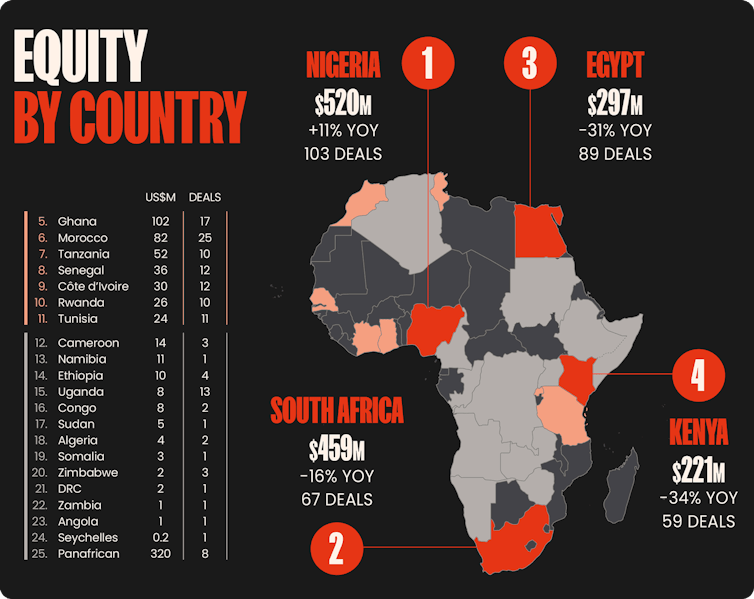

In 2024, the Big Four captured 67% of equity tech funding (investments made in exchange for shares in technology companies). In detail, the shares captured by each country were distributed as follows: around 24% for Kenya, 20% for South Africa, and 13.5% each for Egypt and Nigeria.

This funding cluster is not only geographical; it also has a strong sectoral dimension. Capital is largely directed toward sectors perceived as less risky, such as digital finance or “fintech”, often at the expense of areas such as edtech and cleantech – that is, technologies dedicated to education and to environmental solutions, respectively.

An estimated 60%-70% of funds raised in Africa come from international investors, particularly for funding rounds over 10-20 million dollars. These investments, often concentrated in more structured markets, represent the most visible transactions, but also those considered the least risky.

Emerging peripheral ecosystems and potential that remains insufficiently converted into investment

While the Big Four concentrate the majority of investment, several African countries now demonstrate proven potential in AI and a pool of promising start-ups, without capturing investment volumes commensurate with that potential.

Countries such as Ghana, Morocco, Senegal, Tunisia and Rwanda form an emerging group whose members have favourable AI fundamentals but remain underfunded. This gap is all the more striking given that Ghana, Morocco and Tunisia, all of which have dynamic start-up pools, together account for around 17% of African technology companies outside the Big Four. At the same time, local financial structures struggle to meet these funding needs in geographies perceived as peripheral.

This difficulty in attracting investment can be explained in particular by institutional and business ecosystems that still need strengthening, as the performance of technology companies relies on the existence of structured entrepreneurial ecosystems that enable access to knowledge, skilled labour, and support mechanisms (accelerators, incubators and investors).

Finally, it is important to recall that these weaknesses are part of a broader context: in 2020, the entire African continent accounted for only 0.4% of global venture capital flows and currently represents just 2.5% of the global AI market. Emerging countries outside the Big Four are therefore mechanically disadvantaged in a competition that is already highly concentrated.

Steering investment to prepare countries for AI

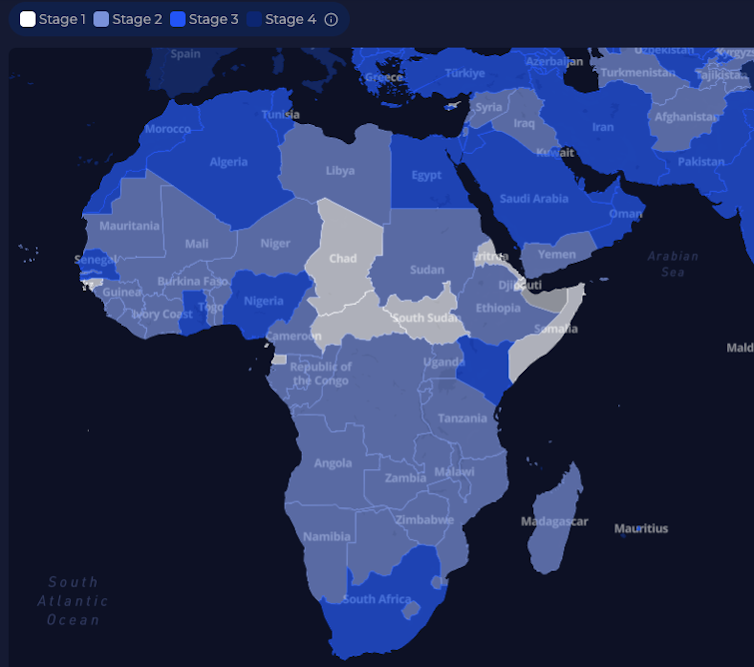

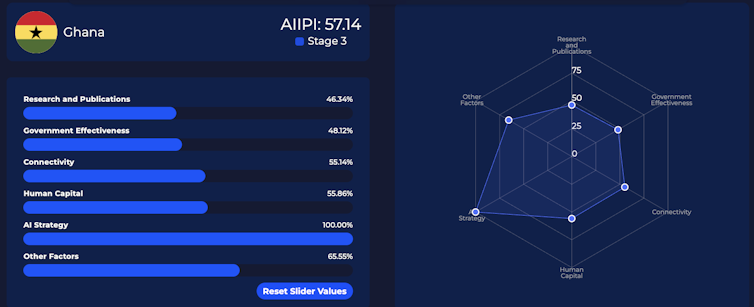

To attract capital toward AI start-ups, a country must itself be ready for AI. The adoption of AI at the national level does not depend solely on technological factors. The AI Investment Potential Index (AIIPI), a research initiative, highlights that this adoption also relies on economic, political and social factors. As a result, increasing a country’s AI potential requires not only strengthening energy and connectivity infrastructure, but also improving governance standards, public sector effectiveness and human capital.

Priority actions vary depending on countries’ level of advancement in AI. In more advanced countries, such as South Africa or Morocco, the challenge is more about supporting research, optimising AI applications and attracting strategic investment. In countries with more moderate scores, priorities tend to focus on strengthening connectivity infrastructure, human capital and regulatory frameworks.

The platform aipotentialindex.org enables, among other things, to visualise the index’s results at a global level and to identify the areas in which countries can invest to increase their AI investment potential (research, government effectiveness, connectivity, human capital, AI strategies, etc.). The AIIPI helps investors not only identify countries that are already advanced in AI, but also those with untapped potential. For public decision-makers and development actors, it provides a framework for prioritising reforms and investment.

Sovereign funds and instruments dedicated to new technologies

Once a country’s AI investment strategy has been defined, the question of AI financing instruments arises. At the continental level, several instruments dedicated to technology and AI are emerging. Development finance institutions, such as the African Development Bank or the West African Development Bank, are launching initiatives aimed at supporting the growth of the continent’s digital economy.

At national level, African Sovereign Wealth Funds (SWFs) provide an additional channel to support AI and start-up financing across the continent. These funds, such as the Mohammed VI Fund in Morocco or the Pula Fund in Botswana, mobilise public savings for long-term economic development and work in partnership with development banks.

Partnerships as powerful levers for start-up financing

Financing digital and AI infrastructure alone is not enough to build start-up ecosystems capable of driving economic growth. International public-private partnerships also play a significant role. The Choose Africa 2 initiative, led by AFD and Bpifrance, aims to address financing constraints facing entrepreneurship across the continent, particularly at the earliest stages. Support mechanisms, like Digital Africa, bringing together public actors and local partners enable small-ticket investments in early-stage “Tech for Good” start-ups, whose technologies generate strategic, social and environmental impact.

While these mechanisms are not enough on their own to correct investment imbalances, they can nevertheless help broaden access to financing beyond the ecosystems that are traditionally best resourced.

Central political, strategic and legal leadership

Financial investment alone is not sufficient and must be supported by strong political ambition. Legislative and strategic frameworks put in place at national and continental levels are key structural levers for the growth of digital start-ups in Africa.

On the one hand, strategies led by the African Union, including the Digital Transformation Strategy for Africa, the Continental Artificial Intelligence Strategy and the African Digital Compact, provide roadmaps enabling states to accelerate digital transformation. There are also national-level instruments, such as Tunisia’s “Start-up Act” law or national AI strategies, such as the one published by Ghana, which sets out the country’s ambition to become Africa’s “AI Hub.”

Finally, a major political commitment was made at last April’s Global AI Summit in Kigali, where 52 African countries announced the creation of a 60-billion-dollar African AI Fund combining public, private and philanthropic capital. This initiative illustrates a strategic ambition across the continent: positioning Africa around these emerging technological challenges. However, these AI-focused funds may face governance and financial structuring challenges. There remains a risk that they could reproduce asymmetries already observed in sovereign wealth funds if transparency mechanisms are not put in place. Their impact will, therefore, depend on the establishment of standards and governance tools adapted to emerging technological challenges.

These frameworks create the initial conditions needed for the emergence of local AI solutions and provide a structuring strategic framework. Their impact on investor confidence will, however, depend on how effectively they are aligned with appropriate financing mechanisms and strengthened local capacities.

This article was co-written with Anastesia Taieb, Innovation Officer at AFD, and Emma Pericard, Digital Africa’s representative to the EU.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

Claire Zanuso ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview