26.11.2025 à 11:26

Les champignons d’Ötzi, l’homme des glaces du Néolithique

Hubert Voiry, Mycologue, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Texte intégral (1974 mots)

On l’oublie trop souvent mais les champignons ont accompagné l’histoire de l’humanité : médecine, géopolitique, psychologie, architecture, gastronomie, ils s’invitent dans de nombreux champs de nos vie depuis le Néolithique.

Dans cet extrait de son ouvrage Dix champignons qui ont changé la vie des hommes (éditions Actes Sud, 2025), le mycologue Hubert Voiry nous parle des deux champignons retrouvés par les archéologues dans la besace d’Ötzi, l’homme préhistorique découvert fortuitement en 1991 à 3 200 mètres d’altitude, dans les Alpes italiennes. Il tâche de comprendre pourquoi cet homme avait, avec lui des amadous et des polypores du bouleau.

Ötzi portait un petit sac en cuir rempli de matière noire. Dans ce sac, il y avait aussi trois outils en silex et un os en forme de poinçon. Au début, on a pensé que la matière noire était de la résine et que ce sac était une sorte de « kit » de réparation d’outils. Or, la substance, une fois séchée, a montré une teinte virant au brun. L’examen microscopique de cet objet a révélé qu’il s’agissait de la chair d’un champignon, l’amadouvier (Fomes fomentarius). Cette chair brune que l’on trouve sous la croûte (la face supérieure) du champignon avait été travaillée manuellement pour obtenir un produit de consistance fibreuse que l’on appelle l’amadou. Mélangées à cette matière, on a détecté aussi des traces de pyrite. Silex, pyrite et amadou ainsi réunis permettent d’allumer le feu et de le conserver.

Ce n’est pas le témoignage le plus ancien de l’usage de l’amadou pour le feu. Celui-ci a en effet été retrouvé en grande quantité associé à des nodules de pyrite sur le site archéologique de Star Carr en Angleterre qui date de près de 10 000 ans. On a fait les mêmes observations dans les fouilles archéologiques de Maglemose au Danemark, site qui remonte à 8 000 ans. Il existe aussi des témoignages plus récents datant de l’âge du bronze en Suisse, dans les sites préhistoriques d’anciens villages lacustres. L’amadou a donc la propriété de produire et de transporter le feu. Contrairement à une idée reçue, les humains de cette époque ne frappaient pas deux silex l’un contre l’autre pour allumer un feu, car les étincelles résultant de leur percussion sont trop éphémères pour enflammer un combustible. Ils avaient recours essentiellement à deux techniques : celle de la friction avec du bois et celle de la percussion, vraisemblablement utilisée par Ötzi. Dans la première, on dispose un morceau de bois à la verticale d’un autre placé au sol. On frotte le morceau de bois sur l’autre en lui donnant un mouvement de rotation avec les mains. Cela produit de la sciure échauffée qui va donner quelques braises. Ensuite, il faudra les mettre en contact avec des brindilles sèches. Ce procédé n’a pas laissé de traces archéologiques. L’autre méthode consiste à utiliser, comme Ötzi, pyrite, silex et amadou. La percussion d’un morceau de disulfure de fer (pyrite ou marcassite) contre une roche dure comme le silex produit des étincelles. L’amadou au contact de l’étincelle est capable de s’embraser facilement du fait de sa structure fibreuse, et le feu peut couver longtemps, ce qui facilite son transport. Il reste à produire des flammes en mettant par exemple en contact l’amadou incandescent avec des herbes très sèches ou des fibres d’écorce.

Pour faciliter l’embrasement, on a perfectionné la technique. L’amadou est débité en tranches fines qui sont amollies à coups de maillet puis qui sont mises à sécher. Au cours des siècles, des traitements au salpêtre ou aux cendres ont été mis au point pour qu’il s’enflamme plus facilement. Le célèbre mycologue Christiaan Hendrik Persoon en donne la description dans son ouvrage Traité sur les champignons comestibles, contenant l’indication des espèces nuisibles paru en 1818. Il précise que les bûcherons des Vosges avaient une technique moins recommandable pour traiter l’amadou : ils enterraient les tranches du “bolet” et les arrosaient pendant un certain temps avec de l’urine.

À partir de l’âge du fer, les morceaux de disulfure sont remplacés par des briquets, petits objets en acier qui au Moyen Âge avaient une forme de crochet aplati. Actuellement, on peut se procurer, dans le commerce, ce type de briquet appelé aussi briquet à silex et ainsi reproduire les gestes de nos ancêtres en frappant l’acier sur un silex aiguisé. On recueille les étincelles avec un morceau d’amadou ou à défaut avec un morceau de coton carbonisé. Les briquets “à amadou” qui apparaissent vers 1840 ne contiennent curieusement pas d’amadou. Le nom a été repris, mais c’est une mèche de coton trempée dans une solution chimique qui joue le rôle de l’amadou.

De nos jours, l’amadou est encore utilisé de façon traditionnelle pour le transport du feu, comme en Autriche lors du Weihfeuertragen, littéralement “le transport de feu consacré”. Le samedi de Pâques, le prêtre catholique réunit les familles de paroissiens autour d’un feu qu’il bénit au cours d’une cérémonie. Ensuite, les enfants récupèrent les braises à l’aide de bidons métalliques et passent dans les maisons du village apporter le feu béni. Pour faciliter le transport, ils ajoutent aux braises des morceaux d’amadou. En plus d’être le polypore le plus efficace pour la fabrication et le transport du feu, grâce à sa chair, l’amadouvier a aussi des vertus médicinales et artisanales, voire spirituelles. Un peuple de l’île d’Hokkaidō au Japon, les Aïnous, procédait, en cas de maladie ou d’épidémie, à un rituel de fumée autour des habitations. Ils faisaient brûler toute la nuit des fructifications de F. fomentarius pour éloigner les démons. Un rite analogue était pratiqué en Sibérie chez les Khantys et en Amérique du Nord dans des tribus amérindiennes.[…]

Le deuxième champignon retrouvé dans les affaires d’Ötzi est le polypore du bouleau, en latin : Fomitopsis betulina. Il se présentait sous forme de deux fragments enfilés sur une lanière de cuir. L’un de forme sphérique et l’autre de forme conique. Le polypore du bouleau, une fois séché, s’enflamme rapidement mais le feu ne couve pas. Ötzi ne l’a pas probablement pas utilisé pour le transport du feu, d’autant qu’il possédait déjà de l’amadou. Quel usage faisait-il donc des morceaux de ce polypore ?

Cette question a naturellement suscité des débats, dont sont ressorties deux grandes hypothèses. La première a été avancée par l’anthropologue italien Luigi Capasso : il suggère que l’Homme des Glaces était conscient de la présence de ses parasites intestinaux et les combattait avec des doses adaptées de Fomitopsis betulina. Ce champignon, qui est comestible – nous en reparlerons plus loin –, était probablement le seul vermifuge disponible à l’époque. L’autre hypothèse est défendue par la biologiste autrichienne Ursula Peintner : elle a fait le rapprochement avec certaines coutumes d’Amérindiens, rapportées par le biologiste américain Robert Blanchette. Ils possédaient des objets décorés avec des morceaux de forme ronde ou ovale d’Haploporus odorus, polypore à l’odeur très suave. Ces fragments étaient enfilés sur des lacets en cuir puis attachés aux tuniques sacrées ou aux colliers des guérisseurs. Ce polypore était aussi considéré comme ayant des vertus médicinales : on le faisait brûler pour produire une fumée agréable pour les personnes malades. Comme souvent dans les traditions, les aspects spirituel et médical sont mêlés. Concernant l’Homme des Glaces, nous avons bien noté que les bouts de F. betulina étaient enfilés sur une lanière de cuir de façon élaborée. S’il s’était agi d’un simple transport, ils auraient été placés sans perforation dans un récipient. On peut donc penser que les morceaux de F. betulina jouaient un rôle spirituel et médicinal. Robert Blanchette évoque aussi l’importance d’un autre champignon, Fomitopsis officinalis, aux propriétés médicinales pour les Amérindiens et leurs chamanes qui l’appellent “le pain des fantômes”. Les chamanes utilisaient des masques sculptés dans ces polypores pour effectuer des rites destinés à guérir certaines maladies. À leur mort, les masques étaient placés à la tête de la tombe et protégeaient l’esprit des chamanes. En Autriche, des fructifications de polypore du bouleau étaient sculptées pour protéger les animaux de ferme de la malchance. Le fragment conique du polypore d’Ötzi pourrait évoquer une sculpture qui n’aurait pas été très bien conservée. On pourrait donc considérer qu’Ötzi était un chamane qui portait sur lui, comme un talisman, ces deux fragments d’un champignon aux vertus médicinales et spirituelles. Rappelons que les affaires d’Ötzi n’ont pas été pillées, ce qui laisse supposer qu’on ne voulait pas s’approprier ses objets : c’était peut-être un personnage important.

Hubert Voiry est l'auteur de l'ouvrage « 10 champignons qui ont changé la vie des hommes », publié aux éditions Actes Sud dont ce texte est tiré.

25.11.2025 à 15:46

Combien de CO₂ votre voyage en avion a-t-il vraiment émis ? Comment vérifier les calculs d’empreinte carbone de l’aérien

Finn McFall, KTP Associate, University of Surrey

Xavier Font, Professor of Sustainability Marketing, University of Surrey

Texte intégral (2360 mots)

D’un outil à l’autre, l’empreinte carbone évaluée pour un vol en avion peut varier considérablement. Cela tient aux hypothèses de calcul, au périmètre exact de celui-ci et à la source des données, qui peuvent être à l’origine de nombreuses incertitudes. Pour un usage éclairé de ces calculateurs, utiles mais approximatifs, par les voyageurs aériens, il est indispensable de mieux en cerner les limites.

Lorsque deux personnes réservent le même vol, elles peuvent penser avoir une empreinte carbone très différente, si elles sont passées par deux calculateurs en ligne différents. En effet, de nombreux calculateurs d’empreinte carbone passent sous silence une large partie de l’impact climatique du transport aérien – ou encore, s’appuient sur des hypothèses trop simplifiées.

Le point sur leurs limites et pourquoi elles sont importantes. Malgré tout, quelques précautions de bon sens peuvent vous aider à évaluer les estimations fournies.

Le CO₂ ne suffit pas

Si un outil en ligne ne rend compte d’un résultat qu’en kilogramme de dioxyde de carbone (CO2), il omet deux autres groupes d’émissions importants.

En effet, l’équivalent CO2 est une unité de mesure qui convertit l’impact des autres gaz à effet de serre, tels que le méthane, en équivalent dioxyde de carbone à l’aide de données scientifiques qui montrent leur potentiel de réchauffement climatique. Si un calculateur n’affiche que le CO2, il sous-estime donc l’empreinte carbone.

Un calculateur qui fait référence à des émissions équivalent CO2 inclut ainsi le CO2 ainsi que les autres émissions de gaz à effet de serre, ce qui le rend plus complet. Les bonnes pratiques citent le chiffre utilisé et renvoient au tableau des métriques utilisées pour le calcul. (par exemple, la valeur retenue pour le potentiel de réchauffement global du gaz considéré, ou PRG, ndlr).

Les impacts non liés au CO2 doivent également être pris en compte. Concrètement, il s’agit de l’effet sur le climat des oxydes d’azote, de la vapeur d’eau et des traînées de condensation émis par les avions. Ceux-ci emprisonnent la chaleur et agissent comme une couverture qui réfléchit la chaleur de la Terre vers le sol. Des recherches montrent que ces effets non liés au CO2 peuvent être comparables, voire supérieurs à ceux du CO2 seul, sur des horizons temporels moyens.

Cela signifie qu’un calcul basé uniquement sur les émissions de CO2 sous-estime l’impact climatique total du transport aérien, car il ne tient pas compte de l’effet des oxydes d’azote, de la vapeur d’eau et des traînées de condensation. L’ampleur des impacts non liés au CO2 varie en fonction de l’altitude, de la latitude, des conditions météorologiques et de l’heure de la journée, mais elle est trop importante pour être ignorée.

Les calculateurs devraient les quantifier de manière plus transparente, quitte à fournir un résultat avec un niveau d’incertitude chiffré. Les meilleurs calculateurs réalisent à la fois un calcul en équivalent CO2, puis prennent en compte les effets non liés au CO2.

À lire aussi : Impact du transport aérien sur le climat : pourquoi il faut refaire les calculs

Les avions ne volent pas vraiment en ligne droite

Une autre source de sous-estimation de l’empreinte carbone de l’aérien est le calcul des distances. De nombreux outils supposent un trajet dit « orthodromique » (c’est-à-dire, la distance la plus courte entre les aéroports de départ et d’arrivée compte tenu de la courbure de la Terre), auquel s’ajoute une petite distance fixe. Or, les vols réels sont influencés par les vents, les tempêtes, la congestion aérienne, les zones militaires à éviter et les fermetures d’espace aérien qui obligent à faire de longs détours. Même les itinéraires réguliers entre une ville A et une ville B peuvent changer quotidiennement en raison de ces variables.

Des études montrent que ces détours peuvent, en moyenne, atteindre un allongement de plus de 7,5 % de la distance totale, même en temps « normal » et sans parler de la situation géopolitique actuelle dans le monde. Or, une distance plus longue implique une consommation de carburant et des émissions plus importantes. Ainsi, si une calculatrice ne tient pas compte des déviations d’itinéraire, elle sous-estimera la consommation de carburant.

En utilisant les données historiques récentes observées sur un itinéraire donné, on peut ajuster ces estimations. De quoi mieux refléter la façon dont cet itinéraire est vraiment parcouru dans la pratique, et non pas dans des conditions idéales.

Quel périmètre les compagnies aériennes doivent-elles prendre en compte ?

Même lorsque la distance et les émissions de gaz à effet de serre sont correctement prises en compte, de nombreux outils éludent d’indiquer clairement le périmètre du calcul et ses limites, sans préciser ce qui est inclus ou exclus. Ainsi, de nombreux outils ne tiennent pas compte des émissions liées à l’extraction des matériaux pour construire les avions et aux activités pétrolières permettant de produire du carburant.

Une empreinte carbone complète et conforme aux normes en vigueur comprendrait les émissions « du puits au réservoir » (well-to-tank, ce qui intègre les étapes d’extraction, de raffinage et de transport du carburant), les services en vol et le cycle de vie des avions et même des aéroports.

La norme internationale ISO 14083 de 2023, qui porte sur la quantification et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre provenant des chaînes de transport, établit pourtant des règles communes. Les bons calculateurs s’alignent sur cette norme afin de rendre leur champ d’application explicite et comparable.

Mais les meilleurs calculateurs vont au-delà de ces exigences et couvrent l’ensemble des émissions liées au vol. Si un calcul d’empreinte carbone exclut les émissions en amont ou celles liées aux infrastructures aériennes, on peut s’attendre à ce que le résultat soit inférieur à celui qu’une analyse complète du cycle de vie livrerait.

L’allocation des émissions de l’appareil au passager

Le calcul des émissions par passager consiste à répartir l’impact climatique de l’avion entre les sièges occupés par les passagers et le fret (transport en soute). Or, la classe de cabine et la densité des sièges modifient l’espace disponible par passager. Les sièges en classe affaires ou en première classe peuvent donc avoir un impact par passager plusieurs fois supérieur à celui de la classe économique dans le même avion.

Les coefficients de remplissage (c’est-à-dire, le taux d’occupation d’un avion) modifient également ce calcul. Les passagers d’un avion à moitié plein devraient se voir attribuer deux fois plus d’émissions.

Les bonnes méthodes de calcul devraient utiliser des coefficients de remplissage et les plans de sièges spécifiques à chaque trajet, en fonction de la compagnie aérienne et de la saison, plutôt que des hypothèses globales généralisées.

Bagages en soute et transport de fret

Du point de vue du voyageur, il semble injuste qu’un passager voyageant uniquement avec un bagage à main bénéficie se voit allouer la même empreinte carbone qu’une personne ayant enregistré 30 kg de bagages. De fait, la plupart des calculateurs se basent sur un poids moyen unique pour les bagages. Le calcul est donc surestimé pour les voyageurs légers et sous-estimé pour les voyageurs lourds.

De meilleures approches permettraient aux utilisateurs de déclarer leurs bagages lors du calcul, ou d’appliquer des facteurs spécifiques à leur itinéraire.

De plus, la plupart des vols passagers transportent également du fret en soute. Si un calculateur attribue toutes les émissions de l’avion aux passagers, il surestime les chiffres par passager. Une pratique plus équitable consisterait à répartir les émissions entre les passagers et le fret aérien.

Comment faire mieux ?

Sur la base de récents travaux de recherche évalués par les pairs, voici une liste de contrôle que vous pouvez appliquer à tout calculateur de vol.

La prochaine fois que vous lirez une estimation de l’empreinte carbone de votre vol, demandez-vous si elle est :

complète : inclut-elle uniquement le CO2, un équivalent CO2 et les émissions hors CO2 ? Est-elle conforme à la norme ISO 14083 ou supérieure et couvre-t-elle l’ensemble des émissions générées par un passager aérien ?

précise : utilise-t-elle des méthodes modernes basées sur des données réelles régulièrement actualisées pour prédire la trajectoire de vol et la consommation de carburant ? Prend-elle en compte toutes les variables, y compris les facteurs de charge de l’appareil et les configurations des sièges à bord ?

transparente : les méthodes et les sources de données utilisées sont-elles indiquées avec leurs limites ? Ont-elles fait l’objet d’une évaluation par des pairs ?

communiquée efficacement : fournit-elle une ventilation claire des sources d’émissions de votre vol ? Est-elle facile à comprendre et à utiliser pour prendre des décisions ciblées en matière de climat ?

Lorsque les calculateurs cochent toutes ces cases, on peut faire passer le débat de l’examen d’un seul chiffre à l’action sur les principales causes. C’est à cette condition que le calcul de l’empreinte carbone, plutôt que de simples chiffres sur un écran, peut devenir un outil de changement.

À lire aussi : L’insolent succès des jets privés, entre empreinte carbone et controverses

Finn McFall travaille sur un partenariat de transfert de connaissances entre Therme Group et l'université du Surrey, cofinancé par UKRI via Innovate UK.

Xavier Font travaille pour l'université du Surrey. Il fait partie de l'équipe universitaire qui travaille sur un partenariat de transfert de connaissances entre Therme Group et l'université du Surrey, cofinancé par UKRI via Innovate UK.

25.11.2025 à 15:46

Comment lutter contre le changement climatique sans creuser les inégalités entre Nords et Suds ?

Rihi Yanis, Doctorant en économie politique du développement, Université Paris-Saclay

Texte intégral (3716 mots)

Alors qu’à Belém, la COP30 a échoué à accélérer la lutte contre le changement climatique, une question demeure, abyssale : peut-on lutter contre le changement climatique sans accroître les inégalités entre populations ? En d’autres termes, peut-on œuvrer à une transition juste ? Pour répondre à cette question, il faut tout à la fois revenir en arrière et ausculter les différentes dimensions de la justice climatique.

Peut-on légitimement demander au Mozambique ou au Sénégal de renoncer à leurs ressources fossiles alors qu’ils remboursent chaque année davantage en dette extérieure qu’ils ne reçoivent d’aide climatique ? Comment construire une transition mondiale juste tandis qu’une partie des pays les plus vulnérables doivent s’endetter pour financer leur propre adaptation ? Et comment imaginer une trajectoire commune alors que les responsabilités historiques liées à l’exploitation des ressources des Suds continuent d’être ignorées ?

Voici quelques-unes des interrogations qui émergent lorsqu’on pense à une réponse globale au changement climatique dans un monde profondément inégal. Elles ont pour toile de fond une tension de plus en plus visible au cœur des politiques climatiques : la transition vers des économies décarbonées peine encore à se déployer sans reproduire les déséquilibres historiques, tant à l’intérieur des pays qu’à l’échelle internationale.

Dans ce contexte, l’idée de « transitions justes » prend de l’ampleur. Elle propose d’articuler l’action climatique autour de principes de justice, d’équité et de responsabilité historique. Pour de nombreux pays, notamment dans les Suds, les récits qui s’y rattachent deviennent un horizon éthique et politique essentiel pour penser les transformations écologiques à partir des réalités locales, des vulnérabilités propres et des capacités d’action inégales.

Des luttes ouvrières à l’agenda climatique mondial

Cette idée d’une transition juste n’est pourtant pas nouvelle. Elle puise ses origines dans les mouvements syndicaux états-uniens des années 1970, au moment où l’écologie politique émerge. À cette époque, Tony Mazzocchi, alors vice-président du syndicat des travailleurs du pétrole, de la chimie et de l’atome (Oil, Chemical and Atomic Workers Union, OCAW) défend un principe simple : les protections environnementales sont nécessaires, certes, mais leurs coûts ne doivent pas être supportés exclusivement par les travailleurs dans les secteurs les plus exposés.

Il propose donc la création du Superfund for Workers, destiné à indemniser les travailleurs affectés par les nouvelles régulations environnementales. Le fonds voit le jour en 1993, puis est rebaptisé Just Transition Fund en 1995, faisant entrer l’expression dans le vocabulaire politique.

Par la suite, dans les années 1990, la Confédération syndicale internationale (CSI) internationalise le concept. En amont de la COP15 de Copenhague (2009), elle mobilise syndicats et ONG pour rappeler que la transition écologique ne peut se faire au détriment des plus vulnérables. La transition juste s’inscrit dès lors au croisement du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Elle vise une reconnaissance claire de la nécessité de garantir la justice sociale dans les processus de transition et les stratégies de résilience climatique.

Mais à mesure qu’il circule entre institutions, gouvernements et organisations internationales, le concept se transforme. Avec son inscription subséquente dans le préambule de l’accord de Paris (2015), il glisse vers des cadres plus technocratiques, au risque de s’éloigner de sa dimension contestataire initiale.

Une même transition pour tous ?

Dans les Nords, les transitions justes sont généralement envisagées comme des mécanismes d’accompagnement social : reconversion professionnelle, soutien aux territoires dépendants des énergies fossiles, garanties sociales. L’enjeu est essentiellement domestique, le concept servant à limiter les effets sociaux de la décarbonation, sans remettre en question les fondements extractivistes et énergivores du modèle économique actuel.

Dans les Suds, la signification tend à être radicalement différente. En Amérique latine, en Afrique ou en Asie du Sud-Est, universitaires, mouvements sociaux et représentants gouvernementaux s’en saississent comme d’un objet de discours critique, parfois explicitement décolonial, pour questionner les règles du jeu global. Ici, les transitions justes incluent les dimensions internationales : les injonctions extérieures, la cohérence des politiques climatiques globales, les impacts socio-économiques transnationaux, les conditionnalités financières et la répartition mondiale des coûts et des opportunités.

Selon cette dynamique, les transitions justes apparaissent alors comme une rupture possible avec le paradigme dominant actuel. Là où depuis les années 1990 le développement durable s’est construit dans des cadres descendants, les propositions issues des Suds s’appuient plutôt sur des démarches ascendantes, portées par des syndicats, des mouvements sociaux ou des collectifs comme la Pan African Climate Justice Alliance ou Climate Strategies. Certaines coalitions comme Just Transition Africa, revendiquent, à titre d’exemple, une réappropriation souveraine des trajectoires de développement, fondée sur les besoins locaux et affranchie des conditionnalités financières internationales.

Ces voix posent, en creux, une interrogation essentielle : à qui profite réellement la transition, et qui en définit les règles ?

Les pays des Suds doivent-ils choisir entre développement et climat ?

Ce débat met également au jour un dilemme d’éthique climatique majeur : comment concilier le droit au développement des pays des Suds avec les contraintes globales de la décarbonation ? Les pays industrialisés ont bâti leur croissance sur l’exploitation massive des ressources naturelles, notamment dans les Suds, au prix d’une importante dette carbone. Les Suds, eux, sont aujourd’hui invités à limiter leur industrialisation, alors même que beaucoup n’ont pas encore atteint des niveaux de développement humain fondamentaux. Une situation inégale qui, encore aujourd’hui, demeure un facteur majeur de sous-développement et d’accroissement des inégalités à l’échelle mondiale.

Cela nous renvoie d’ailleurs au principe des « responsabilités communes mais différenciées », inscrit dans la déclaration de Rio (1992). Mais aussi, plus clairement, au bagage normatif de la notion même de développement. Réduire celui-ci à la seule croissance économique revient en effet à occulter sa dimension sociale, politique et environnementale, et crée des tensions avec d’autres droits essentiels.

Comme le rappelle le philosophe camerounais Thierry Ngosso, un « droit au développement » compris dans une perspective strictement productiviste peut devenir paradoxal dans la mesure où il risque de nuire précisément aux populations qu’il prétend protéger, en sacrifiant leurs conditions de vie ou leur environnement au nom de la croissance.

Or ce sont les groupes les plus pauvres, aux Suds comme aux Nords, qui subissent déjà le plus fortement les impacts du dérèglement climatique. L’enjeu consiste donc à articuler justice sociale et soutenabilité écologique en concevant des trajectoires de développement adaptées à la pluralité de société des Suds, plutôt que de reproduire des modèles hérités et inadaptés.

À lire aussi : Mesurer le bonheur pour mieux penser l’avenir : l’initiative du Bonheur Réunionnais Brut

La finance climatique perpétue-t-elle l’injustice ?

Penser des transitions justes, c’est aussi se pencher sur le financement climatique, qui cristallise une grande partie des tensions internationales. À la COP29, les négociations ont abouti, dans le cadre du New Collective Quantified Goal on Climate Finance à un compromis non contraignant prévoyant de tripler les financements climatiques publics destinés aux pays en développement, pour atteindre 300 milliards de dollars (un peu moins de 260 milliards d’euros) d’ici 2035, par rapport à ceux fixés en 2009.

L’accord prévoit également de mobiliser jusqu’à 1 300 milliards de dollars (soit plus de 1 125 milliards d’euros) par an à la même échéance, en combinant ressources publiques et privées. En outre, l’absence d’engagements fermes, ainsi que l’élusion de la question des modalités d’application et de fonctionnement du Fonds de réponse aux pertes et préjudices (Fund for responding to Loss and Damage), élément pourtant central de la justice climatique, ont suscité de vives critiques, notamment de la part de négociateurs africains et d’organisations de la société civile.

Mais au-delà des montants, c’est la nature même du financement qui pose problème. La majorité des fonds destinés aux pays en développement prennent la forme de prêts, souvent conditionnés à des projets d'atténuation jugés sur des critères de rentabilité. À l’inverse, l’adaptation, la résilience ou les réparations reçoivent des financements limités.

Cette logique entretient un cercle vicieux : en 2023, les pays en développement ont consacré plus de 1 400 milliards de dollars (soit plus de 1 210 milliards d’euros) au service de leur dette, bien davantage que les fonds reçus pour faire face à la crise climatique. Ainsi, loin de réduire les vulnérabilités, la finance climatique contribue souvent à les renforcer, limitant au passage leur marge de manœuvre pour investir dans des politiques écologiques transformatrices.

Dans la continuité, le Fund for responding to Loss and Damage créé à l’issue de la COP27, et temporairement géré par la Banque mondiale depuis 2024, est lui aussi illustratif de certaines tensions. Peut-on parler de justice climatique lorsque les créanciers, pour la plupart rattachés aux Nords, déterminent les modalités de financement des victimes du changement climatique ? Pour de nombreux acteurs des Suds, ces mécanismes perpétuent ainsi les logiques de dépendance et de domination, donnant lieu à des inégalités reproductives, tout en éludant les questions fondamentales d’équité et de responsabilité.

Penser les transitions à la lumière de quelques principes de justice

Au fil des dernières années, l’idée de transitions justes s’est progressivement élargie. Désormais pensée au pluriel, elle désigne moins un modèle clé en main qu’un ensemble de principes visant à garantir que les politiques climatiques engagent et protègent les personnes et les communautés les plus vulnérables.

Ainsi, mobiliser la notion de justice ne consiste pas à établir une norme singulière de ce que devrait être une « bonne » transition, mais plutôt à ouvrir une grille de lecture critique pour interroger les modalités concrètes du changement : les effets sociaux, économiques, territoriaux et politiques de la transition.

À ce titre, quatre dimensions de la justice permettent d’éclairer la profondeur, ou les limites, des transformations en cours :

La justice distributive : elle interroge la répartition équitable des coûts, opportunités et risques liés aux politiques climatiques et à leurs effets. Qui paie, qui bénéfice ? Dans de nombreux cas, les mesures climatiques produisent des impacts très inégaux, renforçant les déséquilibres existants.

La justice procédurale : elle concerne la capacité réelle des personnes affectées à participer aux décisions qui les touchent. Qui a voix au chapitre ? Qui décide, et selon quelles règles ? Dans la pratique, les politiques climatiques sont souvent élaborées par des experts ou des institutions éloignées du terrain, laissant de côté les communautés les plus concernées.

La justice corrective, restaurative ou réparatrice : elle met l’accent sur la reconnaissance et la réparation des dommages historiques liés au changement climatique et aux modèles de développement à l’origine de la crise écologique. Comment reconnaître et réparer les inégalités issues de l’exploitation, de la pollution, de la dette écologique ou de la dépossession foncière ?

La justice de reconnaissance : elle porte sur les formes de domination symbolique et sur la manière dont elles influencent les trajectoires de transition. Quels savoirs, quelles visions du monde sont prises en compte ? Lesquelles sont ignorées, minorées ou rendues invisibles ? Elle vise ainsi à ouvrir la voie à des transformations sociétales réellement inclusives.

Ces dimensions invitent à se pencher sur les conflits de valeurs, les asymétries de pouvoir, et les rapports de domination enracinés dans l’histoire coloniale et postcoloniale du capitalisme. Comme le montre une partie croissante de la recherche issue des Suds, ignorer ces registres de justice revient à passer sous silence les rapports de force qui structurent les transitions, au risque, parfois même, de reproduire des dynamiques extractivistes sous couvert d’écologie.

Plus clairement, appréhender les transitions à l’aune de ces quatre modalités relève moins d’une prescription normative que d’une invitation à questionner les conditions mêmes du changement.

Une transition est-elle possible sans justice ?

Dans les pays des Suds, les transitions justes demeurent largement expérimentales. Si le concept s’est installé dans les discours, il peine encore à se traduire en politiques publiques du fait de certaines réalités structurelles, comme l’informalité des marchés du travail, l’insécurité foncière, la précarité énergétique ou la dépendance aux financements extérieurs.

Des initiatives existent, mais elles rappellent surtout combien la justice reste une condition centrale de toute transformation durable dans l’espace et le temps. Qu’il s’agisse de partenariats Nords-Suds ou de coopérations Sud-Sud, leur réussite dépend moins des montants mobilisés que de leur capacité à renforcer la souveraineté des pays concernés et à inscrire les décisions dans les besoins sociaux et écologiques réels.

En définitive, les transitions justes ouvrent un espace où se confrontent tensions, contradictions et aspiration autour de la justice climatique. D’un côté, elles ont le mérite de mettre au jour les conflits entre impératifs climatiques, justice sociale et rapports de pouvoir internationaux. De l’autre, elles interrogent en profondeur notre conception même du développement, des responsabilités et des éthiques censées orienter les transformations à venir.

Reste alors une question ouverte, celle de savoir si la transition sera un projet réellement collectif, pensé aussi depuis les Suds, ou bien une nouvelle déclinaison des logiques qui ont façonné les inégalités passées ?

Rihi Yanis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

24.11.2025 à 16:30

Peut-on réparer ailleurs la nature détruite ici ? Comment libérer la compensation écologique des influences politiques

Stéphanie Barral, Sociologue de l'économie et chargée de recherches, Inrae

Christine Jez, Ingénieur de recherche, Inrae

Texte intégral (2055 mots)

La compensation écologique, qui consiste à restaurer des écosystèmes ailleurs pour compenser une perte de biodiversité ici, a le vent en poupe auprès des décideurs. Elle n’a pourtant rien d’une solution miracle : son efficacité réelle reste très débattue dans la communauté scientifique. Surtout, elle dépend de rapport de force où s’opèrent des arbitrages entre développement économique et protection de la nature. Une plus grande prise en compte des sciences sociales permettrait une meilleure appropriation de ces influences qui pèsent sur les politiques environnementales.

Depuis les années 1990, la compensation de la biodiversité s’est imposée à travers le monde comme un outil de politique environnementale. Son principe est de contrebalancer les pertes écologiques causées par les projets d’aménagement. L’idée est simple : lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement affecte un écosystème, des mesures de compensation doivent être mises en place pour restaurer ou protéger une zone équivalente ailleurs.

Adoptée dans de nombreux pays, l’efficacité de ce mécanisme est toutefois insuffisante. Derrière cette idée comptable d’un équilibre que l’on pourrait restaurer se cache un processus complexe, soumis à de multiples arbitrages, contraintes techniques et enjeux temporels, comme le révèle une étude que nous avons publiée dans Nature Sustainability.

Dans celle-ci, nous avons mené une revue de publications scientifiques et institutionnelles internationales pour répondre à une question : comment les politiques de compensation de la biodiversité sont-elles conçues et influencées ?

Multiples acteurs, multiples influences

Les études en écologie scientifique postulent généralement que de meilleures connaissances scientifiques conduisent à de meilleures politiques environnementales, mais nous montrons la nécessité de prendre en compte les rapports de force structurels qui les affaiblissent.

En effet, la gouvernance de la compensation de la biodiversité, loin de reposer uniquement sur des données scientifiques et des métriques écologiques, est aussi marquée par les interactions entre différents acteurs – États, entreprises, ONG environnementales, institutions scientifiques et citoyens – qui cherchent à façonner les règles du jeu selon leurs intérêts. Parfois au risque de saper les fondements de ces programmes.

La compensation est souvent présentée comme une solution pragmatique conciliant développement économique et conservation de la nature, mais elle suscite en réalité de nombreux débats.

D’un côté, les gouvernements, les institutions internationales et les grandes ONG environnementales (comme l’Union internationale pour la conservation de la nature, UICN) la défendent comme un outil pragmatique permettant de concilier conservation et développement économique.

De l’autre, les lobbies industriels et les entreprises cherchent à encadrer ce dispositif de manière à maximiser leur flexibilité et à minimiser leurs coûts.

Les débats ne sont pas seulement techniques, ils touchent à des questions politiques sensibles. Par exemple, la compensation doit-elle être une obligation réglementaire ou un engagement volontaire ? Qui doit en assurer le contrôle ? Peut-elle être confiée à des acteurs privés à travers des marchés de crédits environnementaux ?

À lire aussi : Histoire des crédits carbone : vie et mort d'une fausse bonne idée ?

Mise à l’agenda, élaboration et mise en œuvre

Les auteurs identifient trois grandes étapes à travers lesquelles tous ces acteurs tentent d’orienter les politiques de compensation écologique.

D’abord la mise à l’agenda, qui est le moment où la compensation devient un enjeu de politique publique. Cette phase est marquée par des discussions sur la nécessité de compenser les dommages causés à la biodiversité et sur les méthodes à adopter.

Différents acteurs y participent, notamment les gouvernements, les institutions internationales, les scientifiques et les ONG qui militent pour des mesures de conservation plus strictes. L’implication croissante d’acteurs privés à cette étape s’accompagne, depuis quelques décennies, d’un recours plus affirmé aux mécanismes de marché plutôt que réglementaires.

La deuxième étape est l’élaboration des politiques en elles-mêmes, lorsque la compensation est traduite en lois et en règlements. Des questions cruciales sont débattues, comme le type d’impacts environnementaux à compenser, les obligations imposées aux entreprises ou encore le mode de financement de ces mesures.

C’est aussi un moment où les lobbyistes interviennent pour orienter la réglementation dans un sens plus ou moins contraignant. Aux États-Unis, par exemple, la National Environmental Banking Association a plaidé pour des règles plus cohérentes afin de réduire l’incertitude pour les entreprises. En France, des représentants d’intérêts comme ceux des carrières participent activement aux discussions sous l’égide du ministère de l’écologie.

Les décisions et orientations des politiques de compensation reposent donc à la fois sur des considérations scientifiques (quels sont les écosystèmes à protéger, quels sont les impacts les plus importants, quels sont les meilleurs indicateurs pour piloter les politiques) et la participation de représentants sectoriels. Cela peut conduire à une politisation de l’écologie scientifique au profit d’intérêts particuliers.

Enfin, cette influence intervient aussi au moment de la mise en œuvre sur le terrain. En effet, l’application des politiques de compensation implique une multitude d’interactions entre les acteurs locaux, les entreprises et les agences environnementales. L’interprétation des règles, la définition des critères écologiques et la surveillance des compensations sont autant de points négociés qui influencent les résultats concrets des programmes.

En Australie, une étude montre que la compensation est appliquée différemment selon les États, certains adoptant une approche plus flexible, ce qui peut limiter les résultats écologiques.

À lire aussi : Objectif ZAN : comment tenir les comptes ?

Les limites à une compensation efficace

Malgré son potentiel, la compensation de la biodiversité suscite donc des interrogations sur son efficacité réelle. Nous avons relevé plusieurs points critiques :

Le manque de transparence Les négociations sur la mise à l’agenda et sur la mise en œuvre des compensations se déroulent souvent dans des espaces peu accessibles au public, limitant la possibilité de vérifier leur pertinence et leur inscription dans un débat ouvert.

Le déséquilibre des pouvoirs Les entreprises et coalitions d’acteurs économiques privés disposent de ressources importantes pour influencer la conception des politiques, ce qui peut entraîner des compromis moins favorables à la biodiversité.

La science peut être un objet d’influence Des connaissances écologiques sont mobilisées dans la décision lors de toutes les étapes de la politique publique, y compris dans les contentieux administratifs. Les études peuvent être produites par des acteurs publics, privés ou encore associatifs, et la multiplicité des critères facilite l’instrumentalisation des connaissances au service d’intérêts particuliers.

La fragilité des résultats au plan écologique Certaines études montrent que les compensations ne parviennent pas toujours à restaurer les écosystèmes de manière équivalente, ce qui pose la question de leur efficacité à long terme. En France par exemple, une étude sur des sites restaurés a révélé que leur biodiversité restait inférieure à celle des sites naturels d’origine, malgré les efforts de compensation.

La définition du périmètre de la compensation C’est un enjeu majeur mais pourtant peu appréhendé dans les études scientifiques. Quels types d’écosystèmes et d’espèces doivent être protégés ? Certains pays, comme les États-Unis, se concentrent sur les espèces menacées, tandis que d’autres, comme la France, intègrent des approches basées sur les habitats. Ces choix ne sont jamais neutres : ils reflètent des arbitrages entre des exigences écologiques et des impératifs économiques qui ne sont pas uniquement guidés par la science et résultent généralement de négociations entre parties prenantes.

Une gouvernance à améliorer

Pour améliorer la gouvernance de la compensation de la biodiversité, nous suggérons plusieurs pistes et plaidons pour une meilleure intégration des sciences sociales dans l’action publique environnementale.

Il convient d’abord de mener davantage d’études comparatives pour évaluer comment les politiques sont mises en place dans différents pays. Cela permettrait de mieux comprendre les stratégies de contournement et d’obstruction dont elles font l’objet.

Pour renforcer l’indépendance des instances de régulation et assurer une plus grande transparence sur les relations entre entreprises, décideurs publics et experts scientifiques, nous appelons également à mieux encadrer l’influence du secteur privé afin de limiter les conflits d’intérêts.

Enfin, nous estimons qu’il est nécessaire de capitaliser sur les savoirs des sciences sociales. Une meilleure circulation de ces derniers renforcerait l’évaluation des politiques environnementales.

En définitive, la compensation de la biodiversité ne peut pas être considérée comme une solution miracle. Elle repose sur des compromis entre développement économique et préservation de la nature, ce qui en fait un domaine où les enjeux politiques et financiers sont omniprésents. Jusqu’à présent, elle n’a pas témoigné de sa capacité à enrayer l’érosion de la biodiversité et les études en écologie attestant ses limites s’accumulent.

Face à cela, les sciences sociales peuvent apporter une meilleure compréhension des stratégies d’influence d’acteurs engagés dans la protection de leurs intérêts particuliers. Elles ne se substitueront pas à un portage politique ambitieux, mais pourront certainement l’accompagner.

Stéphanie Barral a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche et de la Fondation Jefferson pour enquêter sur les politiques de compensation écologique.

Christine Jez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

24.11.2025 à 14:01

COP30 : cinq raisons pour lesquelles la conférence sur le climat a manqué à sa promesse d’être un « sommet des peuples »

Simon Chin-Yee, Lecturer in International Development, UCL

Mark Maslin, UCL Professor of Earth System Science and UNU Lead for Climate, Health and Security, UCL

Priti Parikh, Professor of Infrastructure Engineering and International Development, UCL

Texte intégral (2553 mots)

À Belém, au Brésil, la COP30 devait réconcilier ambitions climatiques et justice sociale. Elle a finalement exposé la fragilité du processus onusien, pris en étau entre le poids des industries fossiles et les frustrations croissantes des pays les plus vulnérables, sur fond d’urgence climatique. Voici cinq raisons qui illustrent en quoi ce grand sommet tient du rendez-vous manqué.

La promesse d’un « sommet des peuples » s’est éteinte avec les feux de la COP30, samedi 22 novembre 2025. Le dernier sommet des Nations unies sur le climat, organisé dans la ville brésilienne de Belém, s’est déroulé dans le contexte géopolitique habituel, avec en prime le chaos suscité par une inondation et un incendie.

Le sommet a été marqué par des manifestations de communautés de peuples autochtones d’une ampleur sans précédent, mais les négociations finales ont, une fois de plus, été dominées par les intérêts des énergies fossiles et les tactiques pour jouer la montre. Après dix ans d’(in)action climatique depuis l’accord de Paris, le Brésil avait promis que la COP30 serait une « COP de mise en œuvre ». Mais le sommet n’a pas tenu ses promesses, alors même que le monde a enregistré un réchauffement climatique de 1,6 °C l’année dernière.

Voici nos cinq observations principales à porter au bilan de la COP30.

À lire aussi : 1,5 °C en plus au thermomètre en 2024 : quelles leçons en tirer ?

Des peuples autochtones présents mais pas assez impliqués

Le sommet se déroulait en Amazonie, ce qui a permis de présenter cette COP climat comme celle vouée aux populations en première ligne face au changement climatique. De fait, plus de 5 000 autochtones y ont participé et ont fait entendre leur voix.

Cependant, seuls 360 d’entre eux ont obtenu un laissez-passer pour la « zone bleue » ; principale zone consacrée aux négociations. Un chiffre à comparer aux 1 600 délégués de l’industrie des combustibles fossiles qui y ont été admis. À l’intérieur des salles de négociation régnait l’approche traditionnelle visant à privilégie la bonne marche des affaires (« business as usual »).

Les groupes autochtones n’avaient que le statut d’observateurs, privés du droit de voter ou d’assister aux réunions à huis clos.

Le choix du lieu, en Amazonie, était un symbole fort, mais qui s’est révélé délicat au plan logistique. Il a coûté des centaines de millions de dollars dans une région où une large partie de la population n’a toujours pas accès aux infrastructures de base.

Une image frappante de ces inégalités pourrait être la suivante : les chambres d’hôtel étant toutes occupées, le gouvernement brésilien a immobilisé deux bateaux de croisière pour les participants aux négociations. Or, ces derniers peuvent générer huit fois plus d’émissions de gaz à effet de serre qu’une nuitée en hôtel cinq étoiles par personne.

À lire aussi : COP après COP, les peuples autochtones sont de plus en plus visibles mais toujours inaudibles

Des manifestations qui ont permis des avancées locales

Mais il s’agissait du deuxième plus grand sommet des Nations unies sur le climat jamais organisé et le premier depuis la COP26 de Glasgow en 2021 à se dérouler dans un pays autorisant de véritables manifestations publiques.

Cela avait son importance. Des manifestations de toutes dimensions ont eu lieu tous les jours pendant les deux semaines de la conférence, notamment une « grande marche populaire » menée par les peuples autochtones le samedi 15 novembre au milieu de la conférence.

Cette pression, bien visible, a permis d’obtenir la reconnaissance de quatre nouveaux territoires autochtones au Brésil. Cela a montré que lorsque la société civile a voix au chapitre, elle peut remporter des victoires, même en dehors des négociations principales.

À lire aussi : Climat : les jeunes manifestants peuvent-ils encore peser sur les négociations pendant les COP ?

L’absence des États-Unis, à la fois un vide et une opportunité

Lors du premier mandat de Donald Trump, après son retrait de l’accord de Paris, en 2016, les États-Unis avaient malgré tout envoyé une équipe réduite de négociateurs. Cette fois-ci, pour la première fois dans l’histoire, les États-Unis n’ont envoyé aucune délégation officielle.

Donald Trump a récemment qualifié le changement climatique de « plus grande escroquerie jamais perpétrée dans le monde ». Depuis son retour au pouvoir, les États-Unis ont ralenti le développement des énergies renouvelables et relancé celui du pétrole et du gaz. Ils ont même contribué à faire échouer, en octobre 2025, les plans visant à mettre en place un cadre de neutralité carbone pour le transport maritime mondial.

À lire aussi : Les États-Unis torpillent la stratégie de décarbonation du transport maritime

Alors que les États-Unis reviennent sur leurs ambitions passées, ils permettent à d’autres pays producteurs de pétrole, comme l’Arabie saoudite, d’ignorer leurs propres engagements climatiques et de tenter de saper ceux des autres.

La Chine a comblé ce vide et est devenue l’une des voix les plus influentes dans la salle. En tant que premier fournisseur mondial de technologies vertes, Pékin a profité de la COP30 pour promouvoir ses industries solaire, éolienne et électrique et courtiser les pays désireux d’investir.

Mais pour de nombreux délégués, l’absence des États-Unis a été un soulagement. Sans la distraction causée par les États-Unis qui tentaient de « mettre le feu aux poudres » comme ils l’avaient fait lors des négociations sur le transport maritime, la conférence a pu se concentrer sur l’essentiel : négocier des textes et des accords pour limiter l’ampleur du réchauffement climatique.

À lire aussi : Empreinte carbone : les trois thermomètres de l’action climatique

Une mise en œuvre non plus sur la scène principale, mais grâce à des accords parallèles

Qu’est-ce qui a été réellement mis en œuvre lors de la COP30 ? Cette année encore, l’action principale s’est traduite par des engagements volontaires de certains États plutôt que par un accord mondial contraignant.

Le pacte de Belém, soutenu par des pays tels que le Japon, l’Inde et le Brésil, engage ses signataires à quadrupler la production et l’utilisation de carburants durables d’ici 2035.

Le Brésil a également lancé un important fonds mondial pour les forêts, avec environ 6 milliards de dollars (environ 5,2 milliards d’euros) déjà promis aux communautés qui œuvrent pour la protection des forêts tropicales. L’Union européenne (UE) a emboîté le pas en s’engageant à verser de nouveaux fonds pour le bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale du monde.

Il s’agit d’étapes utiles, mais elles montrent que les avancées les plus importantes lors des sommets climatiques de l’ONU se produisent désormais souvent en marge plutôt que dans le cadre des négociations principales.

Le résultat des discussions principales de la COP30 – le « paquet politique de Belém » – est faible et ne nous permettra pas d’atteindre l’objectif de l’accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.

Le plus frappant est l’absence des mots « combustibles fossiles » dans le texte final, alors qu’ils occupaient une place centrale dans l’accord de Glasgow sur le climat (en 2021, à la suite de la COP26, ndlr) et dans le consensus des Émirats arabes unis (en 2023, après la COP28, ndlr)… et qu’ils représentent bien sûr la principale cause du changement climatique.

À lire aussi : Les textes des COP parlent-ils vraiment de climat ? Le regard de l’écolinguistique

Le texte du « mutirão » mondial, une occasion manquée

Une avancée potentielle avait toutefois vu le jour dans les salles de négociation : le texte du « mutirão (effort collectif, en tupi-guarani, ndlr) mondial », une feuille de route proposée pour sortir des énergies fossiles. Plus de 80 pays l’ont signé, des membres de l’UE aux États insulaires du Pacifique vulnérables au changement climatique.

Tina Stege, envoyée spéciale pour le climat de l’un de ces États vulnérables, les îles Marshall, a pressé les délégués :

« Soutenons l’idée d’une feuille de route pour les combustibles fossiles, travaillons ensemble et transformons-la en un plan d’action. »

Mais l’opposition de l’Arabie saoudite, de l’Inde et d’autres grands producteurs d’énergies fossiles l’a édulcoré. Les négociations se sont prolongées, aggravées par un incendie qui a reporté les discussions d’une journée.

Lorsque l’accord final a été conclu, les références clés à l’élimination progressive des combustibles fossiles avaient disparu. La Colombie, par exemple, a réagi vivement à l’absence de mention de la transition vers l’abandon des combustibles fossiles dans le texte final. Cela a contraint la présidence de la COP à proposer un réexamen dans six mois en guise de geste d’apaisement.

Ce fut une énorme déception car, au début du sommet, l’élan semblait très fort.

À lire aussi : Comment échapper à la malédiction de la rente fossile ?

Un fossé qui se creuse

Ce sommet sur le climat a donc été une nouvelle fois source de divisions. Le fossé entre les pays producteurs de pétrole (en particulier au Moyen-Orient) et le reste du monde n’a jamais été aussi large.

Le sommet a toutefois eu un aspect positif : il a montré la force des mouvements organisés. Les groupes autochtones et la société civile ont pu faire entendre leur voix, même si leurs revendications n’ont pas été reprises dans le texte final.

Le sommet de l’année prochaine se tiendra en Turquie. Ces sommets annuels sur le climat se déplacent de plus en plus vers des pays autoritaires où les manifestations ne sont pas les bienvenues, voire totalement interdites. Nos dirigeants ne cessent de répéter que le temps presse, mais les négociations elles-mêmes restent enlisées dans un cycle sans fin de reports.

Mark Maslin est vice-recteur adjoint du programme « UCL Climate Crisis Grand Challenge » et directeur fondateur de l'Institut pour l'aviation et l'aéronautique durables de l'UCL. Il a été codirecteur du partenariat de formation doctorale NERC de Londres et est membre du groupe consultatif sur la crise climatique. Il est conseiller auprès de Sheep Included Ltd, Lansons, NetZeroNow et a conseillé le Parlement britannique. Il a reçu des subventions du NERC, de l'EPSRC, de l'ESRC, de la DFG, de la Royal Society, du DIFD, du BEIS, du DECC, du FCO, d'Innovate UK, du Carbon Trust, de l'Agence spatiale britannique, de l'Agence spatiale européenne, de Research England, du Wellcome Trust, du Leverhulme Trust, du CIFF, de Sprint2020 et du British Council. Il a reçu des financements de la BBC, du Lancet, de Laithwaites, de Seventh Generation, de Channel 4, de JLT Re, du WWF, d'Hermes, de CAFOD, de HP, du Royal Institute of Chartered Surveyors, de la John Templeton Foundation, de la Nand & Jeet Khemka Foundation et de la Quadrature Climate Foundation.

La professeur Priti Parikh est directrice de la Bartlett School of Sustainable Construction de l'UCL et vice-doyenne internationale de la Bartlett Faculty of Built Environment. Elle est membre et administratrice de l'Institution of Civil Engineers. Ses recherches sont financées par l'UKRI, la Royal Academy of Engineering, Water Aid, la British Academy, Bboxx Ltd, l'UCL, la Royal Society et le British Council. Son cabinet de conseil a reçu des financements de l'AECOM, du Cambridge Institute for Sustainable Leadership, de Water and Sanitation for the Urban Poor, de l'UNHABITAT, d'Arup, de l'ITAD et de la GTZ.

Simon Chin-Yee ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

24.11.2025 à 12:07

Investir dans la biodiversité, entre conviction(s) et rendement(s)

Imane El Ouadghiri, Professeur de finance, Pôle Léonard de Vinci

Francesco Paolo Appio, Professor, PSB Paris School of Business

Jonathan Peillex, Professeur de finance, ICD Business School

Mohammed Benlemlih, Professeur, EM Normandie

Texte intégral (1674 mots)

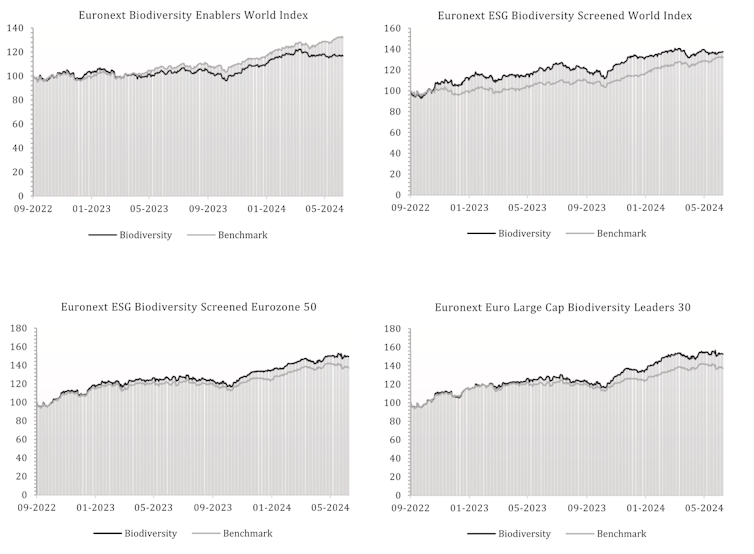

Une étude a analysé la performance de dix indices boursiers intégrant des critères liés à la biodiversité. La conclusion : il n’y a pas d’arbitrage nécessaire entre rentabilité et responsabilité environnementale.

La perte de biodiversité constitue un défi majeur pour nos sociétés. L’érosion du vivant met en péril la stabilité des écosystèmes, la sécurité alimentaire, la santé humaine et, plus largement, le fonctionnement de l’économie globale. Au cours des cinquante dernières années, les populations d’animaux sauvages suivies par l’indice Planète vivante ont connu un déclin moyen de 73 %.

Dans ce contexte, plusieurs institutions financières comme Euronext ont récemment lancé des produits d’investissement dédiés à la biodiversité, sous la forme d’indices boursiers. Ces derniers sélectionnent les entreprises les plus vertueuses en matière de protection du vivant.

Ces produits, porteurs d’une ambition éthique, soulèvent une question essentielle : sont-ils compatibles avec une exigence de performance financière ? Autrement dit, investir dans la biodiversité implique-t-il de renoncer à une partie de ses rendements ?

Dix indices biodiversité passés au crible

Dans une étude publiée dans le Journal of Environmental Management, nous avons analysé la performance de dix indices boursiers intégrant des critères liés à la biodiversité, élaborés par trois acteurs majeurs du marché : Euronext, Stoxx et S&P Global.

À lire aussi : La biodiversité : pas qu’une affaire d’écologistes, un impératif économique et financier

Ces indices intègrent chacun des filtres spécifiques visant à exclure les entreprises les plus nuisibles à la biodiversité. Ils se basent sur des méthodologies liées notamment sur l’empreinte biodiversité, l’intensité d’impact sur les écosystèmes, la contribution aux Objectifs de développement durable (ODD), ou encore l’exposition à des activités controversées – plastiques, pesticides, huile de palme non durable, etc.

Ces indices couvrent des zones géographiques variées – Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, etc. – et sont comparés à leurs indices de référence traditionnels, plus généralistes, afin d’évaluer leurs performances respectives.

Performances financières

Nos résultats s’appuient sur un ensemble de données empiriques : évolution des prix, rendements et volatilités annualisés, ratios de performance (Sharpe, Treynor, Sortino) et modèles économétriques (alphas de Jensen, Fama-French et Carhart).

L’ensemble converge vers une conclusion : les indices biodiversité affichent des performances financières en moyenne très proches de leurs benchmarks traditionnels.

Dans certaines zones géographiques, la performance est même légèrement supérieure. En Europe, les indices biodiversité enregistrent une surperformance moyenne de +5,09 points de base par rapport à leur équivalent classique, notamment grâce à la forte représentation d’entreprises engagées dans des stratégies de réduction d’impact (cosmétiques, énergie, infrastructures).

Aux États-Unis, les indices spécialisés affichent également une avance moyenne de +2,17 points de base, portée en particulier par le S&P 500 Biodiversity Index, dont la méthodologie permet de cibler des entreprises déjà pionnières en matière de gestion durable des écosystèmes.

Côté risque, la volatilité est quasiment identique : 14,34 % pour les indices biodiversité, contre 13,57 % pour leurs équivalents classiques, un écart trop faible pour traduire une perte de diversification. Les portefeuilles orientés biodiversité tels que l’Euronext Biodiversity Enablers World Index, l’ISS Stoxx Europe 600 Biodiversity Focus SRI Index ou le S&P Global LargeMidCap Biodiversity Index n’affichent pas de risque accru.

La biodiversité s’intègre sans surcoût

L’absence de coût financier pour les portefeuilles orientés biodiversité s’explique par plusieurs mécanismes.

À lire aussi : Mon épargne contribue-t-elle à la restauration de la biodiversité ?

D’un côté, les entreprises engagées dans la préservation des écosystèmes bénéficient souvent d’une meilleure image de marque comme Unilever avec sa politique de réduction du plastique. Elles peuvent profiter d’une réduction du risque réglementaire en anticipant des interdictions futures, comme L’Oréal et ses filières d’approvisionnement durables.

Ces avantages compensent, voire dépassent, les coûts initiaux de mise en conformité.

À l’inverse, certaines entreprises exclues des indices comme les producteurs intensifs de pesticides, les acteurs du plastique ou de l’extraction minière, affichent parfois de bonnes performances à court terme. Elles sont fortement exposées à des risques de long terme : litiges environnementaux, interdictions de produits, atteinte à la réputation ou transition réglementaire accélérée.

Les investisseurs anticipent de plus en plus ces risques, entraînant une valorisation moins favorable de ces entreprises.

Vers une finance alignée avec les enjeux du vivant

Pour les investisseurs institutionnels, qu’il s’agisse de fonds de pension, d’assureurs, de sociétés de gestion ou de fonds souverains, comme pour les particuliers, nos résultats montrent qu’il est tout à fait possible d’aligner son portefeuille avec ses convictions écologiques sans renoncer à la performance financière.

Pour les entreprises, l’intégration dans un indice biodiversité constitue un signal particulièrement valorisant. Elle peut notamment faciliter l’accès à des financements verts variés. De nombreuses organisations émettent aujourd’hui des obligations vertes, ou green bonds, pour financer des projets liés à la restauration d’habitats ou à la réduction des pollutions. Parallèlement, la montée en puissance de fonds d’investissement thématiques « nature-positive » et l’ouverture de programmes européens tels qu’InvestEU renforcent les opportunités de financement pour les entreprises engagées dans la transition écologique.

Du côté des autorités de régulation, ces résultats confortent l’intérêt de mettre en place des référentiels clairs, transparents et comparables. Plusieurs cadres émergents jouent déjà un rôle structurant :

La Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), qui encourage un reporting plus complet des risques liés à la nature.

La directive européenne CSRD, qui renforce les obligations de transparence extrafinancière.

Le règlement SFDR, qui encadre la classification des fonds durables.

Pris ensemble, ces dispositifs renforcent la place de la biodiversité dans les décisions financières et orientent progressivement les capitaux vers les entreprises les plus engagées en faveur du vivant.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

20.11.2025 à 16:16

Les textes des COP parlent-ils vraiment de climat ? Le regard de l’écolinguistique

Albin Wagener, Professeur en analyse de discours et communication à l'ESSLIL, chercheur au laboratoire ETHICS, Institut catholique de Lille (ICL)

Texte intégral (2295 mots)

Derrière les grandes déclarations de la diplomatie climatique, que disent vraiment les textes des COP ? Une étude de leurs discours, passés au crible du « text mining », montre comment les mots des COP sont davantage centrés sur les mécaniques institutionnelles que sur l’urgence environnementale. Le langage diplomatique sur le climat fabrique ainsi un récit institutionnel dont la nature est presque absente.

Alors que la COP30 se tient au Brésil en ce mois de novembre 2025, des voix s’élèvent : ces montagnes onusiennes accoucheraient-elles de souris ? En effet, ces grand-messes du climat aboutissent le plus souvent à des textes consensuels. Certes, ils reconnaissent – sur le papier – la réalité des enjeux climatiques, mais ils ne sont que rarement suivis d’effets. On se souvient, par exemple, du texte de la COP26, à Glasgow (2021), qui évoquait enfin clairement la question de la sortie des énergies fossiles. Mais la mise en œuvre de cette promesse, non réitérée lors de la COP29, à Bakou (2024), reste encore à concrétiser.

Leur processus de décision même est de plus en plus critiqué. Il ne fait intervenir que les délégations nationales à huis clos, tout en donnant un poids important aux lobbies. On y retrouve bien sûr des ONG, mais aussi des grandes entreprises, comme Coca-Cola lors de la COP27, à Charm el-Cheikh (2022). L’occasion pour les États producteurs d’énergie fossile de se livrer à des opérations remarquables d’écoblanchiment – comme les Émirats arabes unis furent accusés de le faire lors de la COP28 à Dubaï. Dans le même temps, les populations autochtones et les mouvements des jeunes pour le climat peinent à se faire entendre à l’occasion de ces événements.

Afin de mieux comprendre l’évolution sémantique dans les déclarations des COP et de voir dans quelle mesure celles-ci reflètent l’urgence climatique, j’ai mené une analyse de discours à partir des déclarations officielles (en anglais) des COP entre 2015 – soit juste après la signature de l’accord de Paris – et 2022. Cela permet de mieux saisir les représentations sociales des instances internationales à propos du changement climatique, dans la mesure où ces discours prennent sens au cours de leur circulation dans la société.

Écolinguistique et text mining, mode d’emploi

Cette étude s’inscrit dans l’approche écolinguistique héritée des travaux d’Arran Stibbe ; une approche qui permet notamment d’explorer la manière dont les institutions cadrent les discours sur l’environnement, tout en aidant à comprendre comment les intérêts divergents d’acteurs différents aboutissent à des positions médianes. Pour le climat comme pour les autres grands sujets politiques internationaux, la façon dont les acteurs en parlent est capitale pour aboutir à des consensus, des prises de décision et des textes engageant les États.

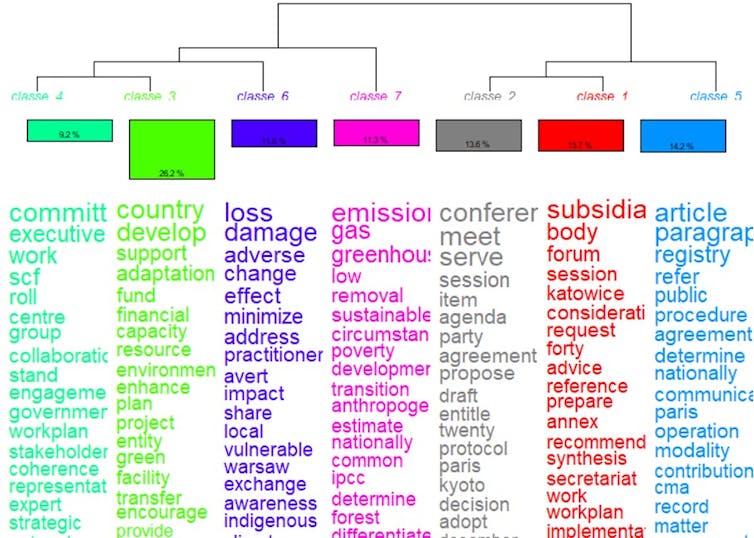

J’ai mené cette analyse grâce à l’outil Iramuteq, développé par Pascal Marchand et Pierre Ratinaud. Il permet une approche statistique du nombre de mots présents dans un corpus textuel, des mots avec lesquels ils apparaissent le plus souvent, mais également de les croiser avec les définitions et leur sens en contexte.

Par ordre de poids statistique, on retrouve ainsi les thèmes suivants :

Fonds de soutien international (26,2 %, en vert fluo, classe 3), qui recoupe les discussions sur l’aide aux pays en voie de développement et la proposition d’un fonds afin de faire face au changement climatique.

Textes des COP (14,2 %, en bleu, classe 5). Cette catégorie intègre les passages qui évoquent le fonctionnement des COP elles-mêmes et des leurs organes administratifs, dont les objectifs sont actés grâce aux textes.

Préparation des COP (13,7 %, en rouge, classe 1). Il s’agit de tout le jargon lié aux coulisses des COP et aux travaux d’organisation qui permettent aux COP d’aboutir et à leurs décisions d’être appliquées de manière concrète.

Organisation des COP (13,6 %, en gris, classe 2). Il s’agit du détail concernant les événements des COP elles-mêmes, c’est-à-dire leur organisation et leur calendrier, avec le fonctionnement par réunions et documents à produire.

Conséquences négatives du changement climatique (11,6 % seulement, en violet, classe 6). Il s’agit des passages où l’accent est mis sur les dommages, les risques et les vulnérabilités, c’est-à-dire les conséquences négatives du réchauffement climatique.

Écologie (11,3 %, rose, classe 7). Cette classe traite des éléments d’ordre écologique liés au changement climatique, ainsi que des causes du réchauffement planétaire.

Gouvernance de la COP (9,2 %, vert pâle, classe 4). Dans cette dernière classe, on retrouve les éléments d’ordre stratégique liés aux COP, à savoir la gouvernance, les parties prenantes, les groupes de travail et les plans à suivre.

À lire aussi : Les mots de la COP : dictionnaire portatif des négociations climatiques

Que retenir de ce découpage ? Les questions strictement climatiques et écologiques ne totalisent que 22,9 % des occurrences dans les textes, ce qui paraît assez faible alors qu’il s’agit des raisons pour lesquelles ces COP existent. Dans une grande majorité des thématiques abordées par le corpus, les COP parlent d’abord d’elles-mêmes.

C’est peu surprenant pour une institution internationale de ce calibre, mais cela pose de sérieuses questions concernant la prise en compte des dimensions extra-institutionnelles du problème.

L’écologie déconnectée des autres mots clés

J’ai ensuite poussé le traitement des données un peu plus loin grâce à une méthode statistique appelée « analyse factorielle de correspondance ». Celle-ci permet de comprendre comment les différentes thématiques sont articulées entre elles dans les discours au sein du corpus.

Les récits en lien avec les thèmes qu’on retrouve au centre droit du graphe, liés aux textes des COP (bleu), à leur préparation (rouge), à leur organisation (gris) et à leur gouvernance (vert pâle) forment ainsi un ensemble homogène.

On note toutefois, dans la partie en bas à gauche, que la gouvernance des COP (vert pâle) a un positionnement hybride et semble jouer le rôle d’interface avec la thématique des conséquences négatives du réchauffement climatique (violet) et celle des fonds de soutien internationaux (vert fluo).

En d’autres termes, ces observations confirment que les COP se donnent bien pour objectif de remédier aux conséquences du changement climatique. Et cela, à travers la gouvernance mise en place par les COP, et avec la proposition d’aides aux pays les plus vulnérables comme moyen.

Quant au thème de l’écologie (en rose), il se retrouve en haut à gauche du graphe. Surtout, il semble comme déconnecté du reste des thématiques. Ceci montre que, dans ces textes, il existe peu de liens entre les propos qui traitent de l’écologie et ceux qui évoquent le fonctionnement des COP ou la mise en œuvre concrète de solutions.

À lire aussi : Les classes populaires en ont-elles vraiment marre de l’écologie ?

L’absence de termes pourtant centraux

Plus intéressant encore, les textes analysés brillent par l’absence relative de certains termes clés.

Ainsi, le terme animal (en anglais) n’est jamais utilisé. Certains termes n’apparaissent qu’une fois dans tous les textes étudiés, comme life, river ou ecological. D’autres apparaissent, mais très peu, comme natural (trois occurrences), earth (quatre occurrences). Des termes comme water, biodiversity ou ocean, aux enjeux colossaux, ne totalisent que six occurrences.

Ainsi, alors que les COP ont pour objectif de s’intéresser aux conséquences du réchauffement climatique sur les sociétés humaines et le vivant en général, il est marquant de constater que la plupart des champs thématiques du corpus parlent non pas des problèmes liés au changement climatiques, mais surtout des COP elles-mêmes, plus précisément de leur fonctionnement.

En d’autres termes, les COP se parlent à elles-mêmes, dans une logique de vase clos qui vise d’abord à s’assurer que les dispositions prises pour respecter l’accord de Paris sont bien respectées.

À lire aussi : À quoi servent les COP ? Une brève histoire de la négociation climatique

Cet état de fait contraste avec les conséquences concrètes du réchauffement climatique. Il illustre la vivacité de représentations d’ordre gestionnaire et institutionnel, qui s’autoalimentent en voyant d’abord l’environnement, la biodiversité et le vivant comme des ressources à préserver ou des objectifs à accomplir. En restant focalisées sur l’accord de Paris, les déclarations officielles voient ainsi le vivant et la biodiversité comme autant d’outils, d’objets ou de cases à cocher pour rendre compte d’engagements pris au niveau international.

C’est compréhensible étant donnée la nature des textes des COP et du contexte socio-institutionnel qui encadrent leur production. Il n’en reste pas moins que cela trahit bon nombre de représentations qui continuent de percoler nos imaginaires. Dans cette logique, les éléments d’ordre naturel, environnemental ou écologique constituent soit des ressources à utiliser ou préserver, soit des éléments à gérer, soit des objectifs à remplir. Or, cette représentation est loin d’être neutre, comme l’explique George Lakoff.

Ici, le changement climatique est donc traité comme un ensemble de problèmes auxquels il s’agit d’apporter de simples solutions techniques ou des mécanismes de compensation, sans que les conditions qui alimentent ce même dérèglement climatique (notamment liées au système économique et aux modes de production et de consommation) ne soient abordées à aucun moment dans les textes.

C’est cette même logique qui semble condamner les instances internationales à tenter de gérer les conséquences du réchauffement climatique, tout en évitant soigneusement d’en traiter les causes.

Albin Wagener ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview