ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

25.09.2025 à 10:41

Du slip troué aux sachets de thé, quelques indicateurs pour mesurer la santé des sols

Coline Deveautour, Enseignante-Chercheuse en Ecologie microbienne des sols, UniLaSalle

Anne-Maïmiti Dulaurent, Enseignant-chercheur en écologie animale et agroécologie, UniLaSalle

Marie-Pierre Bruyant, Sciences végétales, UniLaSalle

Texte intégral (2778 mots)

Du slip en coton aux sachets de thé enterrés, de l’analyse chimique en laboratoire aux espèces bio-indicatrices, voici un panorama de quelques tests étonnants qui permettent d’informer de la santé des sols. Derrière leur éventuelle dimension ludique, ils montrent à quel point les données ainsi recueillies sur le bon fonctionnement de ces écosystèmes sont précieuses, notamment pour l’agriculture.

Les sols nous rendent des services précieux et encore trop souvent invisibles : c’est grâce à eux que de nombreuses espèces – dont la nôtre – peuvent se nourrir, voire se vêtir, grâce aux cultures textiles. Ils sont la base physique sur laquelle une large partie des écosystèmes terrestres – ainsi que les infrastructures humaines – sont bâtis.

Ils rendent des services écosystémiques incomparables. Non seulement les sols fournissent aux plantes l’eau et les nutriments nécessaires à leur croissance, mais ils permettent aussi de réguler le cycle de l’eau, entre le ruissellement de la pluie et son infiltration. De ce fait, ils jouent un rôle clé pour atténuer l’ampleur des inondations. Leur fonction de puits de carbone en fait également des alliés précieux de la décarbonation.

Les sols représentent un habitat indispensable pour la survie de certains organismes tels que des micro-organismes (bactéries, champignons, algues, protozoaires…) mais aussi d’animaux plus ou moins grands (lombriciens, arthropodes, nématodes…), tous liés par une chaîne alimentaire complexe.

Ces organismes sont très nombreux : une cuillère à café de sol contient plus d’êtres vivants qu’il n’y a d’humains sur la Terre ! On y retrouve ainsi plusieurs centaines de millions de bactéries, plusieurs dizaines de milliers de champignons, des centaines de protozoaires et des dizaines d’arthropodes tels que des acariens ou des collemboles.

Dans ces conditions, un sol en bonne santé est un sol qui fonctionne bien, c’est-à-dire qui constitue un habitat adapté pour tous ces êtres vivants. Il leur offre le gîte et le couvert : un toit sûr et constant et de quoi se nourrir en suffisance. La bonne santé d’un sol constitue un atout indéniable pour l’agriculture en termes de fertilité, production et de lutte contre les maladies…. Mais comment peut-on la mesurer simplement ?

À lire aussi : La vie secrète des sols français

Du test du boudin au slip troué

Des tests, en tant que chercheuses spécialisées aux milieux agricoles, nous en avons connus : du test du boudin à celui du verre d’eau, de la couleur à l’odeur du sol, du test à la bèche au décompte des vers de terre, il y a l’embarras du choix.

Évoquons l’un de ces tests qui a le mérite d’être simple, efficace et non dénué d’humour : le fameux test du slip. Pour connaître la santé d’un sol, agricole par exemple, on peut ainsi enterrer un slip en pur coton blanc non traité, puis le déterrer quelques mois plus tard afin de constater son état.

L’interprétation est rapide et facile : un slip retrouvé plutôt intact sera une mauvaise nouvelle, tandis qu’un slip troué sera signe d’une dégradation de la cellulose du coton. L’explication est, elle, un peu plus complexe : un sol en bonne santé est habité par une grande diversité d’organismes, qui lui confèrent un fonctionnement optimal, et notamment un bon niveau de décomposition et de minéralisation de la matière organique.

Ce sont ces fonctions du sol qui permettent le recyclage des nutriments nécessaires à la croissance des plantes. Or, la cellulose du slip, par exemple, est une matière organique. Ainsi, si le slip est en bon état lorsqu’il est déterré, cela indique qu’il n’a pas été dégradé, et que le sol ne remplit pas correctement ses fonctions de décomposition.

À lire aussi : La biodiversité des sols nous protège, protégeons-la aussi

Les sachets de thé, un test de référence

Pour affiner l’analyse, il existe un autre test moins médiatisé : celui des sachets de thé.

Il suffit d’enterrer des sachets de thé de compositions différentes (thé vert ou rooibos), plus ou moins « digestes » pour les organismes du sol – et donc plus ou moins difficiles à dégrader – et d’étudier la perte de poids des sachets après un temps donné. S’ils se sont allégés, c’est qu’ils ont perdu de la matière – et donc que celle-ci a été décomposée par les organismes du sol.

Après tout, un sachet de thé contient simplement de la matière végétale morte à l’intérieur d’une toile en nylon. Cela représente un bon appât pour les organismes décomposeurs.

Mais tous les thés ne se valent pas : le thé vert est plus facile à dégrader, tandis que le roiboos est plus ligneux et met plus longtemps à être décomposé. Comparer les deux permet donc d’évaluer dans quelle mesure le sol peut dégrader différents types de matière organique.

Cela peut prêter à sourire, mais il s’agit pourtant d’une méthode standardisée mise en place par des chercheurs. Son protocole est disponible pour toute personne souhaitant évaluer l’efficacité de dégradation d’un sol.

Non seulement cela fournit des informations précieuses sur la capacité du sol à décomposer la matière organique, mais un tel protocole rend les résultats comparables entre différents sites du monde entier, peu importe la façon dont sont gérés les sols.

Grâce à cette méthode, des chercheurs d’UniLaSalle et des agriculteurs des Hauts-de-France ont pu mettre en évidence un meilleur niveau de dégradation de la matière organique dans des sols en agriculture de conservation des sols, un mode de gestion agricole moins intensif que le mode conventionnel.

Un sol sain est primordial pour les agriculteurs. En cas de mauvaise décomposition de la matière (c’est-à-dire, des slips intacts et des sachets de thé qui semblent prêts à être infusés malgré plusieurs semaines passées dans le sol), des analyses plus poussées en laboratoire sont alors utiles pour comprendre d’où vient le dysfonctionnement.

À lire aussi : Les sept familles de l’agriculture durable

Les analyses de sol, précieuses pour les agriculteurs

Les analyses de sol permettent de faire le bilan de la santé des sols, et sont donc précieuses pour les agriculteurs. Ces analyses peuvent s’intéresser à plusieurs paramètres et sont effectuées au laboratoire après avoir échantillonné le sol des parcelles.

Elles peuvent ainsi mesurer :

La texture du sol, qui informe sur la proportion de sable, limon et argile. C’est important, car certaines textures sont favorables à un type de culture, mais pas d’autres. Quelles que soient ses pratiques, l’agriculteur n’a aucun effet sur ce paramètre, mais doit en tenir compte pour adapter sa production et ses cultures.

Le taux de matière organique, qui correspond à la proportion de substances issues de la décomposition des plantes, des animaux et des microorganismes présents dans le sol. Un taux élevé améliore la capacité du sol à retenir les éléments nutritifs et renforce sa structure. L’agriculteur peut l’augmenter en apportant régulièrement différents types de matière organique, comme des effluents d’élevage, des digestats de méthanisation ou en favorisant la restitution de végétaux au sol.

La concentration en nutriments disponibles du sol (phosphore, potassium, magnésium, etc.) renseigne sur leur présence, en suffisance ou non, pour assurer les besoins des plantes cultivées. Une faible concentration d’un nutriment peut être compensée par l’apport de fertilisants minéraux ou de différentes matières organiques qui, décomposées par les habitants du sol, libéreront ce nutriment.

Enfin, le pH, qui indique l’état d’acidité du sol, impacte le développement des plantes. Il peut par exemple influencer la disponibilité des nutriments, mais aussi la présence et l’activité d’organismes bénéfiques pour les plantes. Il est possible pour l’agriculteur d’agir sur ce paramètre par différents types d’apports, comme la chaux qui permet d’éviter un pH trop acide.

Toutes ces informations permettent de guider la gestion du sol par l’agriculteur. Les analyses de sol peuvent être répétées au cours des années, notamment pour surveiller l’état d’une parcelle selon les pratiques agricoles mises en œuvre.

Des nouveaux bio-indicateurs en cours de développement

On l’a compris, les organismes du sol sont en grande partie responsables de son bon fonctionnement et de son état de santé. Mais ils sont sensibles à leur milieu et à la gestion des sols. Ainsi, pour tenir compte de leur présence, de nouveaux indicateurs reposant sur la vie du sol émergent depuis quelques années : on parle de bioindicateurs pour décrire ces espèces qui, par leur présence, renseignent sur les caractéristiques écologiques des milieux.

Bien sûr, différents bioindicateurs fournissent des informations différentes : l’abondance et la diversité de la mésofaune (collemboles et acariens) renseignent sur la capacité du sol à bien découper la matière, et les champignons plutôt sur l’efficacité du recyclage des nutriments. La sensibilité de ces organismes aux pratiques agricoles en fait de bons bioindicateurs.

D’autres indicateurs biologiques sont testés actuellement, par exemple pour évaluer le bon fonctionnement du cycle du carbone et de celui de l’azote.

Ces outils ne sont pas forcément accessibles pour la majorité des agriculteurs, car ils ont un coût financier pour le moment trop élevé. Un axe de recherche serait donc de développer des tests basés sur des bioindicateurs plus simples à mettre en œuvre et à interpréter.

À lire aussi : Comment l’agriculture industrielle bouleverse le cycle de l’azote et compromet l’habitabilité de la terre

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

24.09.2025 à 16:43

Protéger les écoles des prochaines canicules : des solutions « low-tech » à expérimenter dès maintenant

Amaury Fievez, Doctorant et pilote de projets de recherche sur l'adaptation aux canicules dans les écoles primaires via des démarches lowtech, Mines Saint-Etienne – Institut Mines-Télécom

Texte intégral (2048 mots)

Nous sommes en train de vivre les étés les plus chauds de ce siècle. L’intensification des vagues de chaleur entraînera des impacts de plus en plus importants sur nos sociétés. La fermeture de nombreuses écoles primaires lors de la canicule du mois de juin 2025 n’en est qu’un des premiers exemples. Et c’est dès à présent qu’il faut se préparer à protéger les établissements des prochaines canicules.

Les prévisions de Météo France sont sans équivoques : tous les scénarios climatiques convergent vers une augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de forte chaleur. Selon les scénarios les plus pessimistes du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) documentant les recherches sur le dérèglement climatique), l’Europe pourrait passer d’ici la fin du siècle d’un continent où l’on meurt de froid à un continent où l’on meurt de chaud.

Un tel bouleversement provoque un changement culturel majeur. Dans certaines régions du monde, dont le climat actuel est proche de notre climat futur, la société est active principalement le matin et le soir, le cœur de la journée amenant à un repos forcé. De ce fait, le secteur de l’éducation ne sera pas épargné car les canicules apparaîtront également de plus en plus tôt (et tard) dans la saison estivale, comme nous avons pu le constater au mois de juin 2025, entraînant la fermeture de milliers d’écoles et contraignant les familles à devoir se réorganiser.

Sur près de 50 000 écoles, très peu sont adaptées au climat futur et la plupart présentent d’ailleurs déjà une forte vétusté et une inadaptation au climat actuel. L’augmentation de la chaleur dans les écoles entraîne plusieurs conséquences, notamment :

une baisse de la concentration des enfants (et donc une baisse des résultats scolaires) ainsi que des risques sanitaires : les enfants étant un public plus sensible aux fortes chaleurs en raison principalement d’une moins bonne compréhension de leur confort thermique ;

une augmentation des coûts d’exploitation des bâtiments (factures d’électricité, contrat de maintenance des équipements) pour la collectivité si des climatisations sont installées pour atténuer les effets des vagues de chaleur ;

un impact sur l’organisation de l’ensemble de la société avec la fermeture de plus en plus fréquente des écoles en raison de températures intérieures trop élevées.

Quelles solutions s’offrent à nous ?

Malgré ce constat assez alarmant, on ne peut pas dire qu’on manque de connaissances ou d’idées pour commencer à s’adapter collectivement à ce changement de climat. Avant d’aller chercher des solutions techniques très complexes, il faut s’intéresser aux actions « low-tech ».

La ventilation nocturne des écoles, c’est-à-dire le fait de faire circuler l’air extérieur dans le bâtiment pendant la nuit, peut permettre un refroidissement important. Ce « stock de fraîcheur », que nous constituerions alors dans les murs, les sols, les meubles et les plafonds, serait « diffusé » pendant la journée à l’intérieur des salles de classe.

De même, la protection solaire de toutes les surfaces vitrées (surtout celles orientées au sud, ouest et est) sont essentielles pour éviter que la chaleur ne rentre dans le bâtiment. On peut retenir l’image suivante : une fenêtre non protégée laissant passer le rayonnement solaire revient à allumer un petit radiateur électrique dans la salle de classe. En période de canicule, on s’en passerait volontiers !

Des solutions… de bon sens ?

Il n’y a pas de grandes innovations techniques à réaliser pour ventiler des écoles la nuit ou pour installer des volets sur les fenêtres. D’autres le faisaient et le font toujours, et il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’à l’international pour avoir des exemples. En effet, nous sommes nombreuses et nombreux à avoir des souvenirs plus ou moins anciens de séjours dans des maisons du sud de la France, où les volets étaient systématiquement fermés en journée et les fenêtres systématiquement ouvertes la nuit. De même, la température n’étant pas la seule variable jouant sur notre confort thermique, l’installation de brasseurs d’air peut avoir un effet bénéfique important.

Bien moins consommateur qu’une climatisation, un ventilateur améliore notre confort par la mise en mouvement de l’air. Il ne s’agit pas que d’une « sensation » de fraîcheur ; l’effet sur la thermorégulation (le mécanisme par lequel notre corps régule sa température interne pour qu’elle reste aux alentours de 36,5 °C) est réel : l’air en mouvement vient « voler » de l’énergie thermique sur notre corps par le phénomène de « convection ».

À lire aussi : Pourquoi un ventilateur donne-t-il un sentiment de fraîcheur ?

Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser en première approche, ces solutions ne sont pas simples à mettre en œuvre, notamment dans les écoles, car de nombreux blocages apparaissent rapidement, par exemple lorsqu’il s’agit d’y laisser les fenêtres ouvertes la nuit. Le risque d’intrusion est souvent le premier sujet de discorde, qu’il concerne des personnes mal intentionnées ou des animaux nuisibles.

La crainte des dégâts liés aux intempéries (vent, pluie, etc.) est également présente et questionne notamment les sujets assurantiels. Enfin, des questions très pratiques vont se poser : qui ouvre le soir et qui referme le matin ?

Pour autant, le dérèglement climatique nous affecte déjà en tant que société. Les réponses que nous devons apporter doivent être à la hauteur de l’enjeu : ces contraintes organisationnelles doivent être dépassées. Là se situe l’innovation dont nous avons besoin.

Le projet RACINE : la recherche par l’expérimentation ?

Le projet de recherche sur l’adaptation aux canicules à l’intérieur de nos écoles (dit projet Racine, porté par l’Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique (ou, programme Actee) et sous la direction scientifique de l’école des Mines de Saint-Étienne, vise à expérimenter la mise en œuvre de ces solutions low-tech dans les écoles primaires.

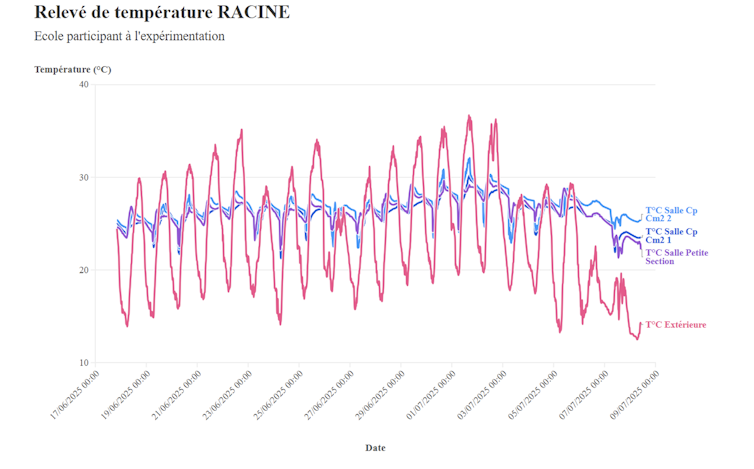

Les quinze écoles pilotes participant à l’expérimentation ont été équipées de capteurs (thermiques et hygrométriques) au début de l’été, permettant notamment de confirmer l’importance de la ventilation nocturne des écoles. Sur ce graphique, nous pouvons voir l’évolution des températures des salles de classe d’une des écoles sur toute la durée de la canicule de juin 2025 et de les comparer avec l’évolution de la température extérieure. Alors que cette dernière descend assez bas au cœur de la nuit, même au cœur de la canicule, celles des salles de classe ne descendent que très peu, car elles ne sont pas ventilées.

On peut voir des baisses de température dans les classes en tout début de matinée, en raison de l’ouverture des fenêtres par le personnel de ménage. Toutefois, cette courte aération ne permet que le renouvellement de l’air et non le stockage de froid sur plusieurs heures dans la structure du bâtiment.

Cet exemple est tout à fait représentatif des autres écoles de RACINE et nous pouvons sans prendre trop de risques émettre l’hypothèse qu’elle est représentative de l’ensemble des écoles françaises. La suite de notre travail consistera à mobiliser cet important gisement de fraîcheur en permettant la ventilation nocturne de ces écoles. Les solutions peuvent être techniques (installation de dispositifs anti-intrusion et de moustiquaires) ou organisationnelles. L’arrivée du dérèglement climatique s’accompagnera-t-elle du retour du gardiennage dans nos écoles ?

Même si ce potentiel de rafraîchissement est colossal, il ne sera pas illimité. L’intensification des canicules, en particulier lorsqu’il est couplé à l’effet « d’îlot de chaleur urbain » (accumulation de la chaleur dans les centres-villes), élèvera également les températures nocturnes. Sans pour autant rendre ce sujet obsolète, ces « nuits tropicales » réduiront les possibilités de rafraîchissement par ouverture des fenêtres la nuit.

D’autres solutions devront alors être mises en œuvre, notamment des travaux plus importants sur les écoles (par exemple l’isolation de l’enveloppe du bâtiment) ou la mise en place de systèmes de refroidissements actifs. En revanche, l’adaptation ne pourra pas se faire sans des changements sociétaux importants, comme le décalage des heures de cours voire le décalage du début et de la fin de l’année scolaire.

À lire aussi : Dans les villes, comment les citoyens peuvent participer à la lutte contre la surchauffe

Il ne faut pas se tromper dans la liste des priorités. Tout comme on construit une maison en commençant par les fondations, l’adaptation des écoles aux canicules doit démarrer par la mise en œuvre des actions les plus sensées et les plus accessibles. Climatiser des écoles dont la conception et l’utilisation relèvent plus du four solaire que d’un bâtiment adapté au climat futur n’est pas tout à fait optimal. Pour construire une société robuste, il faut intégrer la gestion de la chaleur dans notre quotidien. L’adaptation sera culturelle avant d’être technique.

Amaury Fievez travaille pour ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique), programme de CEE porté par la FNCCR.

24.09.2025 à 16:09

Les classes populaires en ont-elles vraiment marre de l’écologie ?

Alex Roy, Chercheur associé en sociologie urbaine, ENTPE

Dany Lapostolle, Professeur en aménagement de l'espace et urbanisme, Université de Technologie de Troyes (UTT)

Jérémy Sauvineau, Docteur en anthropologie, Université Bourgogne Europe

Texte intégral (2613 mots)

C’est un mot qui peut provoquer des tensions dans toutes les classes sociales, notamment les classes populaires. Celui d’écologie, qui se retrouve parfois associé à des solutions inaccessibles, à des discours moralisateurs. Pourtant, comme le montrent les résultats d’une recherche-action, menée en Bourgogne-Franche-Comté, auprès de collectifs citoyens avec des personnes en situation de précarité, ces dernières sont tout sauf insensibles aux enjeux environnementaux. Elles sont même pourvoyeuses de solutions.

C’est une situation pour le moins paradoxale. Des enquêtes, comme celles de Parlons climat ou de l’Agence de la transition écologique (Ademe), montrent que les préoccupations environnementales restent globalement importantes dans l’ensemble de la population française. Mais, en parallèle de cela, une petite musique monte dans le champ politico-médiatique : celle d’un backlash (ou retour de bâton) écologique. Autrement dit, les commentateurs observeraient une forme de retour en arrière sociétal lié à un rejet des politiques et des discours environnementaux que l’on retrouve sous le vocable de l’« écologie punitive ». Une fois n’est pas coutume, une partie des classes populaires seraient à l’origine de cette opposition, à l’instar du mouvement des gilets jaunes. Ce présupposé n’est pas sans effets sur les politiques environnementales qui font aujourd’hui l’objet d’un détricotage.

Pourtant, si l’on se fie aux travaux de terrain du chercheur en science politique Théodore Tallent, l’opposition populaire demeure relative et, lorsqu’elle est constatée, elle n’est pas un rejet généralisé de l’écologie. Il s’agit plutôt d’une critique de solutions écologiques vues comme coûteuses et d’une critique de la manière dont les politiques environnementales sont menées : perçues comme injustes et imposées d’en haut.

En creux se dessine aussi une quête de reconnaissance d’une écologie ancrée dans les réalités des classes populaires, prenant en considération les contraintes économiques, les inégalités environnementales, et valorisant les pratiques de débrouillardise écologique, l’attachement aux liens sociaux humains et non humains de proximité.

Une étude que nous avons menée entre 2023 et 2025 vient appuyer ce constat. Prefigs (« précarité-écologie-futur-imaginaires-organisations-savoirs ») est un projet de recherche-action participative réalisé en partenariat avec quatre associations de Bourgogne-Franche-Comté qui ont chacune mobilisé un collectif citoyen dans leur territoire respectif : à Belfort (Territoire de Belfort), à Prémery (Nièvre), à Autun et à Tournus (Saône-et-Loire).

Lors de vingt-sept ateliers participatifs et de multiples réunions, l’objectif était de proposer un cadre favorable à un empowerment écologique, c’est-à-dire un pouvoir d’agir collectif, fondé sur l’expérience des personnes en situation de précarité avec une portée transformative. Pour ce faire, nous avons constitué des collectifs d’enquête capables de formuler un problème commun, puis d’esquisser des actions locales susceptibles de s’étendre à plus grande échelle. Ce sont 123 personnes qui se sont impliquées volontairement, pour la plus grande partie bénévolement, au sein de la démarche. Soixante-trois d’entre elles connaissent la précarité économique et sociale ou différentes formes de vulnérabilité, à l’instar du handicap mental (trois personnes concernées).

Une série d’ateliers dits « régionaux » ont, dans un second temps, permis de croiser les expériences locales de ces quatre terrains pour construire un récit commun d’une transition écologique juste et élaborer collectivement des recommandations pour l’action publique. Aux 123 participants et participantes volontaires des premiers ateliers se sont alors ajoutés 115 autres personnes qui se sont joints à des ateliers locaux et régionaux de restitution.

Derrières les critiques de l’écologie, les inégalités sociales

Dans notre enquête réalisée avec ces collectifs citoyens, nous nous sommes confrontés aux critiques de l’écologie. Ce sont elles qui façonnent le présupposé du backlash. Au lieu de les balayer d’un revers de main ou de les contourner en évitant d’employer le terme d’écologie, nous avons, au contraire, voulu ouvrir un espace de dialogue démocratique. Un participant en situation de précarité a ainsi pu rapporter :

« Dans tous les quartiers de France, ce n’est pas ce truc de faire un jardin qui va régler les problèmes sociaux. L’écologie bio on le fout partout. À un moment, faut arrêter ! »

Un autre a, pour sa part, déploré à propos des voitures électriques :

« C’est un truc de riches. La moins chère, c’est combien ? 30 000 euros ? C’est dix fois mon budget quand je vais acheter une voiture, c’est du 2 400 euros ! »

Loin d’être la résultante d’un climato-scepticisme, les critiques exprimées révèlent les contraintes qu’éprouvent les personnes en situation de précarité, mais aussi en situation intermédiaire. Ce sont les difficultés du quotidien sur les manières de se déplacer en milieu rural, de se nourrir convenablement à faible coût ou de maintenir un milieu de vie agréable autour de soi qui se sont exprimées. Mais c’est aussi une anxiété qui a été partagée liée à la crise écologique venant assombrir les perspectives pour l’avenir, tout en ayant des impacts concrets dans le présent. « Peut-être que l’humain va disparaitre », « On est dans le mur, le mal est fait » font ainsi partie des inquiétudes qui ont été verbalisées lors des ateliers.

Les collectifs de Prefigs ont alors exposé leurs préoccupations environnementales, des valeurs d’antigaspillage, leurs savoirs de la débrouillardise populaire écologique ainsi que quelques pratiques qualifiées volontiers d’écogestes. Ce dernier point est intéressant, car il est vrai que les écogestes ont également fait l’objet de critiques, parfois virulentes. Ainsi, dans le quartier populaire du Mont, à Belfort, les « petits gestes pour la planète » ont été décriés par certains (« Ce n’est pas ça qui va sauver le monde », a pu assurer un participant), mais aussi largement valorisés par d’autres :

« Moi j’y crois, j’essaie de polluer le moins possible, trier mes déchets, moins rouler, pas prendre l’avion »,

a-t-on pu entendre, ou encore :

« On fait à notre échelle, du tri […]. Le jardin, c’est petit, il y a peu de monde et on ne nourrira pas le quartier. Mais c’est une petite piste d’avancée. »

Encore une fois, ce qui se cache bien souvent derrière la critique des écogestes, c’est davantage le rejet d’une moralisation venant d’en haut, que les pratiques en elles-mêmes. Alors oui, quelques solutions écologiques ont été décriées à l’instar de la voiture électrique et de l’alimentation bio. Mais la principale raison avancée, c’est l’inaccessibilité économique de ces biens. Car les participants et participantes à Prefigs, en situation de précarité ou non, n’ont pas remis en question l’intérêt d’une alimentation saine et durable ou d’un mode de transport moins carboné.

« Ce qu’il nous faut, c’est un truc simple, a résumé un participant ayant l’expérience de la précarité. On a juste besoin d’un petit coin pour se reposer, qui ne prend pas trop d’énergie, qui ne dépense pas beaucoup dans l’écologie. Ça, c’est l’idéal. Un toit, un coin où se reposer, mais minimaliste, pas besoin de plus. Tu vois que, pendant la vie, on n’a pas besoin de plus pour être heureux. »

L’enquête Prefigs met finalement en évidence une « écologie en tension » : tour à tour rejetée, lorsqu’elle est perçue comme une injonction moralisatrice ou élitiste, et vécue comme une évidence, lorsqu’elle se fond dans les pratiques ordinaires (cuisine, jardinage, récupération, covoiturage). Celles-ci, bien que modestes, produisent des affects positifs et participent d’une responsabilisation située, ouvrant des pistes pour penser une écologie ancrée dans les réalités sociales.

La transition écologique juste au concret

Alors que les enjeux de préservation sont souvent vus comme un supplément d’âme des populations aisées, les personnes en situation de précarité qui ont participé à Prefigs se sont engagées avec d’autres dans des actions concrètes dénonçant le manque de considération à la fois environnementale et sociale.

Pendant les deux années d’enquête les collectifs citoyens ont, d’abord, identifié une situation jugée problématique, générée par la précarité, par les inégalités environnementales, par le changement climatique, par la raréfaction des ressources, de la biodiversité et des liens sociaux. Les difficultés du quotidien ont ainsi rejoint les enjeux globaux pour étudier les conditions d’une mobilité moins carbonée en milieu rural (à Prémery), d’une alimentation saine et durable pour tous (à Tournus), d’une habitabilité des milieux de vie en quartiers populaires attentive aux humains comme aux non-humains (à Autun et à Belfort).

Puis les collectifs se sont engagés dans l’élaboration de solutions locales de transition écologique juste, en organisant un système de covoiturage, une caisse locale alimentaire, des jardins partagés, des animations participatives, et en créant une œuvre collective, intitulée la Forêt magique.

Cette dernière est un bon exemple pour illustrer le processus de mobilisation écologique en milieux populaires. Dans l’Autunois, les débats autour des déchets ont été au cœur des échanges, révélant une double lecture : certaines personnes attribuent la saleté du quartier à la responsabilité individuelle des habitants et habitantes, d’autres pointent les insuffisances des services publics, notamment dans la collecte et le tri. Ce questionnement a permis la construction progressive d’une responsabilité collective envers leur cadre de vie.

Ce processus a trouvé une expression concrète à travers la création d’un objet transitoire, la Forêt magique, une maquette réalisée à partir de matériaux de récupération et donnant à voir les différentes représentations de ces concepteurs sur la biodiversité. L’objet est transitoire, car il a servi ensuite de support pour élargir le débat de la « relation à la nature », au-delà du groupe initial, pour toucher un public diversifié (enfants, élus et élues du territoire, associations, grand public) dans le cadre d’un partenariat avec la communauté de communes.

À l’instar du groupe autunois, des agencements partenariaux avec les institutions locales ont permis la montée en échelle territoriale et sociale de ces initiatives en élargissant le cercle des personnes impliquées. Ainsi, à Belfort, les habitants et habitantes d’un quartier populaire se sont organisés en « amicale des voisins » et ont établi des relations avec le bailleur social et la commune pour déployer leurs projets autour de l’amélioration du cadre de vie (jardin collectif, compostage, mobilier urbain, plantation d’arbres fruitiers, etc.). La communauté de communes des Bertranges a pris en charge la réalisation d’une étude de faisabilité économique pour développer le système de covoiturage imaginé par le collectif de Prémery. Le groupe tournugeois, initialement constitué des membres d’une épicerie sociale, s’est élargi à d’autres partenaires pour monter un comité local visant la préfiguration d’une sécurité sociale alimentaire.

Ces initiatives locales façonnent « par le bas » ce que le Labo de l’économie sociale et solidaire (ESS) appelle une « transition écologique juste ». Ce terme désigne une transformation radicale et démocratique visant la soutenabilité écologique, l’émancipation et la satisfaction digne des besoins de tous et toutes. Inspirée de la justice environnementale nord-américaine, la transition écologique juste repose sur quatre piliers :

- réduire les inégalités (justice distributive),

- garantir la participation (justice procédurale),

- reconnaître les différences culturelles et sociales,

- et renforcer le pouvoir d’agir.

Vers de nouveaux récits porteurs d’action collective

Les résultats du projet Prefigs démontrent ainsi que les barrières à l’engagement collectif des personnes en situation de précarité (sentiment d’impuissance, désaffiliation, injonctions institutionnelles, fatigue, perte de dignité, résignation) ne sont pas une fatalité. La sensibilité environnementale n’est pas l’apanage d’une classe sociale, d’autant moins lorsqu’elle est fondée sur la prise en compte des inégalités sociales et des contraintes économiques.

Tout l’enjeu est donc de rendre visible cette écologie qui s’élabore par le bas, dans des initiatives citoyennes et associatives, accompagnée parfois par les pouvoirs publics. Ce sont de nouveaux récits à construire. Et ils se construisent déjà, qu’ils prennent le nom de « transition écologique juste », de « social-écologie » ou encore d’« écologie populaire ». Ces récits ont une vocation existentielle. C’est un espace d’activités socioécologiques qui cherche la reconnaissance de son existence en vue d’une pérennisation dans un contexte de précarisation budgétaire forte du milieu associatif.

Mais ces récits ont aussi une vocation transformative : des collectifs citoyens et associatifs interpellent les pouvoirs publics dans leur responsabilité à intégrer ce référentiel socioécologique pour son rôle de planification écologique à toutes les échelles.

Selon les participants et participantes à notre journée de restitution finale de Prefigs, la planification d’une transition écologique juste passe par la formation de la fonction publique et des élus ou élues à ces enjeux, par le soutien des expérimentations locales sans chercher à les contrôler, par le décloisonnement des silos de secteurs d’action publique, par la création d’espaces de délibération démocratique inclusifs, par des dispositifs de compensation économique des mesures écologiques, par la démocratisation des savoirs scientifiques disponibles et par des aménagements facilitant le changement de pratiques prenant en compte les contraintes des habitants et des habitantes.

Le projet a reçu des financements de l'ADEME, programme TEES et de la DREAL BFC

Le projet a reçu des financements de l'ADEME, programme TEES et de la DREAL BFC

24.09.2025 à 13:39

Des roses en hiver : aux racines d’un modèle industriel

Pierre-Louis Poyau, Doctorant en Histoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Texte intégral (2353 mots)

C’est un modèle de plus en plus contesté : celui du commerce industriel et mondialisé des fleurs. Polluant, potentiellement dangereux pour la santé des fleuristes et des agriculteurs, cette réalité ne date pourtant pas d’hier. Pouvoir produire en quantité des fleurs toute l’année est un héritage du XIXᵉ siècle. Retour sur cette époque où la fleur est devenue un bien de consommation comme un autre.

Entre les chrysanthèmes de la Toussaint et les roses rouges de la Saint-Valentin, en fin d’année dernière, le visage d’Emmy Marivain a surgi dans l’actualité. Avec lui a émergé le sujet de l’impact sur la santé des pesticides utilisés par la floriculture. Cette fille de fleuriste, décédée prématurément d’un cancer à l’âge de 11 ans, a de fait contribué à la prise de conscience des ravages potentiels de l’industrie des fleurs coupées.

Massivement importées d’Afrique et d’Amérique du Sud, elles sont en effet exposées à des quantités considérables de pesticides ; près de 700 produits différents si l’on en croit le récent livre blanc publié par l’Union nationale des fleuristes.

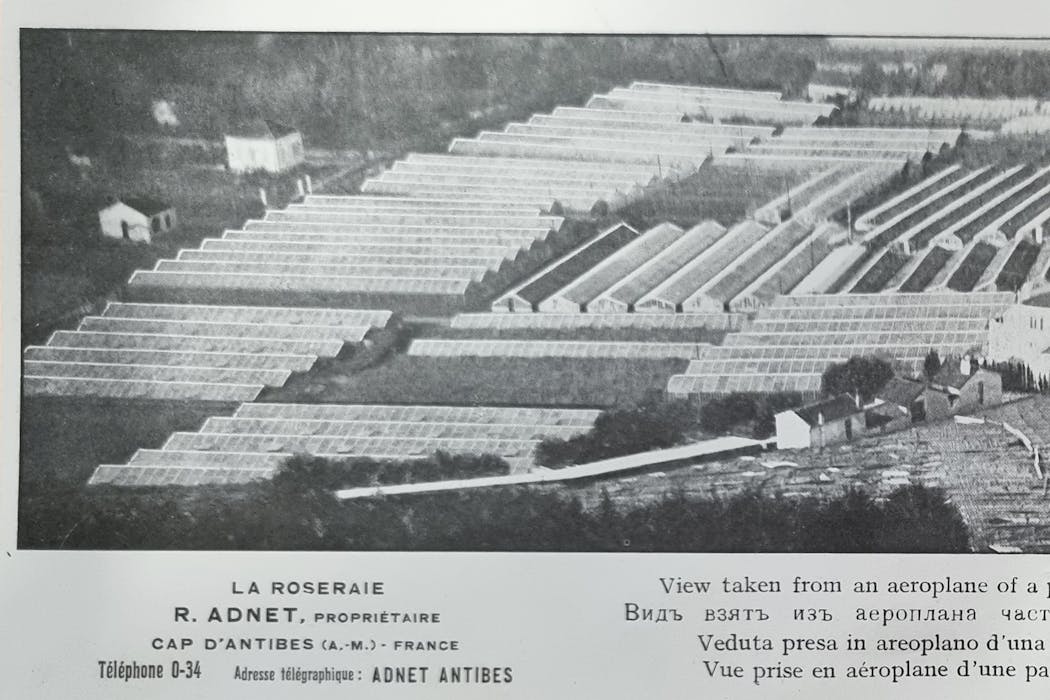

Mais comment en est-on arrivé là, à des fleurs produites en toutes saisons en quantité considérable à l’aide d’intrants chimiques, transportées sur des distances de plus en plus longues, et à des contrôles par là même complexifiés ? Tout ce qui façonne aujourd’hui l’industrie et le modèle de production des fleurs que nous achetons prend en fait ses racines dans l’Europe du XIXe siècle. Marginal dans la première moitié du siècle, le commerce de la fleur coupée prend un essor important dans les années 1860, porté par l’intensification de la production, par le développement de la culture sous serres chauffées et par l’usage croissant d’engrais, d’insecticides et d’anticryptogamiques (produits destinés à la lutte contre les champignons).

À l’aube du XXe siècle, ce sont ainsi des centaines de millions de fleurs qui sont produites chaque année en France et expédiées dans toute l’Europe. La floriculture est en voie d’industrialisation.

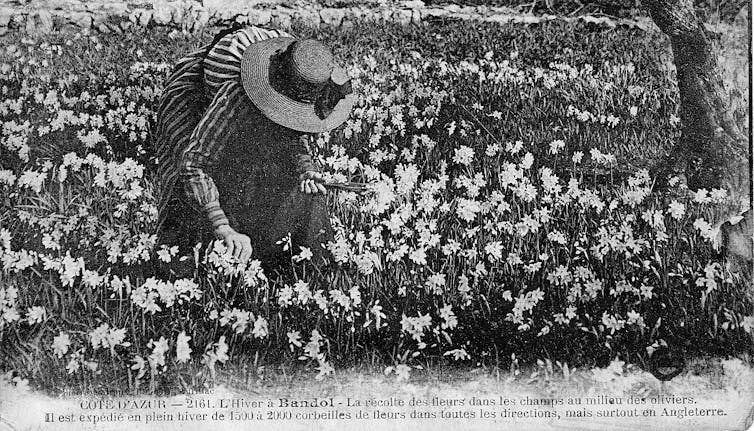

« Protester contre l’hiver » : l’essor de la culture à contre-saison

Le forçage, qui consiste à accélérer la floraison en exposant une fleur à la chaleur, est pratiqué dès la première moitié du XIXe siècle par les horticulteurs. Le procédé est relativement simple : les plantes sont placées sous une serre chauffée grâce à des tuyaux remplis d’air ou d’eau et reliés à une chaudière. Les années 1850-1870 voient se multiplier les expérimentations destinées à améliorer ce dispositif qui est rapidement généralisé.

Au mitan des années 1900, la région parisienne compte près de 3 000 serres consommant environ 350 tonnes de charbon par an pour la production floricole. Il s’agit bien, pour les horticulteurs, de s’affranchir des contraintes naturelles en proposant des fleurs toute l’année à des consommateurs de plus en plus nombreux. Comme l’écrit l’historien et romancier Victor du Bled en 1901,

« le forçage des fleurs est une des innombrables applications de cette loi universelle qui met l’homme aux prises avec la nature ; il proteste contre l’hiver, il brouille les Parisiens avec les saisons, il leur fournit des roses pendant toute l’année ».

Cet essor du forçage s’accompagne, notamment dans le Midi (principalement sur le littoral méditerranéen), d’une culture particulièrement intensive. Les horticulteurs n’y pratiquent pas la jachère, qui consiste à laisser la terre sans travailler et se reposer temporairement. Si l’intensification de la production concerne de nombreux pans de l’agriculture, cette dynamique est particulièrement forte dans le cas de la floriculture. En effet, la petite taille des exploitations floricoles et la forte valeur ajoutée des fleurs produites incitent les floriculteurs à chercher les rendements les plus élevés possibles. Certaines terres floricoles produisent ainsi chaque année entre six et dix récoltes.

La culture intensive contribue à l’épuisement des sols et à l’affaiblissement des végétaux quand l’humidité et la chaleur qui règnent dans les serres favorisent la prolifération des parasites. Pour parer à ces problèmes, les horticulteurs sont de plus en plus nombreux, dans les dernières décennies du XIXe siècle, à défendre le déploiement des engrais, insecticides et anticryptogamiques.

La chimie agricole au service de l’essor de la floriculture

Comme les historiens l’ont largement mis en lumière, les dernières années du XIXe siècle voient l’agriculture faire un usage croissant des nouveaux engrais et des insecticides chimiques. Les horticulteurs ne se tiennent pas à l’écart de ce mouvement et les premières années du XXe siècle sont un temps d’intenses expérimentations en matière d’application à la floriculture des nouveaux produits issus de la chimie agricole. Les engrais azotés, sulfate d’ammoniac et nitrate de soude notamment, commencent à être utilisés, mais ne seront massivement employés qu’après la Première Guerre mondiale.

Pour lutter contre les pucerons et les araignées rouges qui s’en prennent aux cultures, les horticulteurs se servent de plus en plus du sulfure de carbone, du lysol, de l’acide sulfurique et du cyanure de potassium, tout en minimisant les risques de ces produits. Certes, ce sont « des poisons extrêmement redoutables », admet l’horticulteur Oscar Labroy en 1904. Néanmoins, « avec de la prudence, aucun danger n’est à craindre ».

Certains acteurs se spécialisent dans la chimie horticole. C’est le cas de la compagnie Truffaut, installée à Versailles en 1897. Elle produit en série un engrais, la biogine, dont la supériorité sur le fumier est régulièrement vantée dans ses brochures publicitaires. L’insecticide Truffaut, quant à lui, est censé remplacer avantageusement les anciennes méthodes à base de jus de tabac. En 1913, ce sont 4 000 tonnes d’engrais, d’insecticides et d’anticryptogamiques qui sont expédiées à des horticulteurs de tout le pays depuis les installations versaillaises de l’entreprise.

Des fleurs françaises pour l’Europe

La pratique du forçage, de la culture intensive et l’usage croissant de produits issus de la chimie agricole conduisent à une augmentation rapide des rendements. Alliée à l’essor du chemin de fer, cette augmentation de la productivité permet aux floriculteurs français d’expédier leurs fleurs à des distances de plus en plus grandes. Alors qu’il fallait huit jours pour relier Nice à Paris au début du XIXe siècle, il ne faut plus que vingt-et-une heures en 1892 et treize heures en 1910. Grâce aux trains rapides de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM), les fleurs cultivées dans les exploitations du littoral méditerranéen rejoignent Paris puis l’Europe tout entière au début du XXe siècle.

Le Midi, qui s’impose au début du siècle comme la plus grande zone de production floricole du continent, commence à exporter ses fleurs en dehors du territoire national dans des quantités de plus en plus importantes. En 1911, ce sont 7 200 tonnes d’œillets, de roses ou encore de violettes de Parme qui sont expédiées des gares du littoral vers l’Angleterre, l’Allemagne, la Belgique, la Russie et le Danemark. Si le gros des exportations est le fait des exploitants méridionaux, les horticulteurs du département de la Seine expédient également leur production vers la Russie, la Suède et la Pologne.

Un siècle plus tard, les fondamentaux restent les mêmes, mais le changement d’échelle est considérable. C’est à partir des années 1970, avec l’installation des premières grandes exploitations floricoles en Afrique, au Kenya notamment, que le commerce des fleurs commence à prendre l’ampleur qu’on lui connaît aujourd’hui.

Les exportations de fleurs, cultivées à l’aide d’un usage massif de produits phytosanitaires et transportées par avion vers l’Europe, connaissent une croissance rapide à la fin du XXe siècle. Entre 1998 et 2003, les expéditions kenyanes passent ainsi de 30 000 à 60 000 tonnes par an. Depuis une dizaine d’années néanmoins, les initiatives se multiplient qui visent à la relocalisation d’une production sans pesticides et plus respectueuse des cycles naturels. Consommer des fleurs en quantité plus modeste et se passer de roses en hiver, voilà qui impose peut-être de se défaire d’un modèle vieux d’un siècle et demi.

Pierre-Louis Poyau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.09.2025 à 16:18

Comment le Pacte vert est instrumentalisé par les populistes en Europe centrale et de l’Est

Diana Mangalagiu, Professeur, environnement, stratégie, prospective, Neoma Business School

Texte intégral (2384 mots)

Le Pacte vert européen, censé guider l’Union européenne vers le « net zéro » (ou, neutralité carbone), est aujourd’hui freiné par des résistances nationales : la transition écologique peut y être politisée pour servir toutes sortes d’intérêts. C’est particulièrement le cas en Europe centrale et orientale, où les clivages idéologiques et le contexte socioéconomique jouent un rôle clé. C’est ce que montrent les exemples croisés de la Pologne, de la Hongrie et de la Roumanie.

Il devait s’agir de la boussole climatique de l’Union européenne. Le Pacte vert, adopté en 2019, se heurte aujourd’hui à des résistances nationales qui compliquent sa mise en œuvre. Là où l’Allemagne et l’Italie demandent des aménagements en invoquant des raisons économiques, la Pologne, la Hongrie et la Roumanie montrent comment la transition écologique peut être politisée pour servir toutes sortes d’intérêts, entre dépendance aux énergies fossiles, calculs populistes et consensus souvent fragiles.

Depuis son adoption en 2019, le Pacte vert européen s’est imposé comme la feuille de route de l’Union européenne pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Il vise à transformer l’économie européenne en réduisant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et en favorisant une transition la plus juste et inclusive possible.

Mais la mise en œuvre du Pacte vert se heurte à de fortes résistances dans bon nombre d’États membres. L’Allemagne, par exemple, défend la nécessité de maintenir des subventions massives à l’industrie et réclame un assouplissement des règles européennes sur les aides d’État pour soutenir la transition industrielle.

L’Italie, elle, s’oppose à certaines mesures jugées trop contraignantes et souhaite « corriger » la trajectoire du Pacte vert, insistant sur la nécessité de disposer d’investissements et de ressources suffisantes pour accompagner la transition, mais sans sacrifier sa croissance économique.

Enfin, les pays d’Europe centrale et de l’Est dépendent plus fortement des énergies fossiles d’un point de vue historique, ce qui peut nourrir des enjeux socio-économiques particuliers. Le Pacte vert peut y être d’autant plus instrumentalisé au plan politique. Dans ce contexte, notre recherche récente apporte un éclairage inédit sur les mécanismes politiques qui sous-tendent l’adoption et la mise en œuvre du Pacte vert dans trois pays d’Europe centrale et orientale : la Pologne, la Hongrie et la Roumanie.

Nous montrons que la politisation de la question climatique – c’est-à-dire le fait d’en faire un enjeu partisan – joue un rôle clé dans la façon dont ces pays s’approprient – ou non – les objectifs du Pacte vert. Les clivages idéologiques et le contexte socio-économique ont un impact majeur sur la construction des politiques climatiques nationales.

Pologne, Hongrie et Roumanie : trois scénarios distincts

En Pologne, le charbon n’est pas seulement une ressource énergétique : il incarne un héritage industriel et une identité régionale, notamment en Silésie.

Lors des élections législatives de 2019, la transition climatique s’est imposée comme enjeu central, polarisant la scène politique. Le parti de droite conservatrice Droit et Justice (PiS), qui se trouvait alors au pouvoir depuis quatre ans, a joué la carte du réalisme économique, subordonnant toute ambition écologique à un fort soutien financier de la part de l’UE et à la défense de l’emploi minier. Face à lui, la Plateforme civique (centre droit) et la gauche ont porté des scénarios plus ambitieux de sortie du charbon, mais sans convaincre l’électorat traditionnel : le PiS a conservé sa majorité absolue au Parlement.

Cette polarisation s’est amplifiée avec l’élection, en juin 2025, du président nationaliste Karol Nawrocki, qui se trouve en opposition frontale avec le premier ministre, le pro-européen Donald Tusk (Plateforme civique), à ce poste depuis les législatives houleuses de 2023.

Cette cohabitation complexe freine l’agenda réformateur, y compris sur le climat. Le gouvernement, quoique formé non plus de membres du PiS mais de représentants de la Plateforme civique et de ses alliés de centre et de gauche, réclame désormais une « révision critique » du Pacte vert, accusé d’alourdir les coûts énergétiques et de nuire à la compétitivité. Nawrocki a d’ailleurs promis un référendum sur le Pacte vert.

Malgré tout, la Pologne progresse sur les renouvelables et a réduit ses importations de gaz russe. Elle demeure toutefois loin des objectifs européens.

En Hongrie, la situation est différente. Viktor Orban, premier ministre sans discontinuer depuis 2010, a longtemps utilisé la question climatique pour renforcer sa position souverainiste, ainsi que comme levier dans son bras de fer avec Bruxelles. Lors des négociations sur le Pacte vert, il a menacé d’y opposer son veto, dénonçant une politique « utopique » imposée par l’UE sans tenir compte des réalités nationales.

Pourtant, malgré cette rhétorique, la Hongrie a adopté, sur le papier en tout cas, des plans nationaux relativement ambitieux. Ils visent la neutralité carbone d’ici à 2050 et une réduction de 40 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Cette ambivalence est liée à la domination depuis quinze ans de la scène politique hongroise par le parti Fidesz. Maître du calendrier et du discours, Orban politise la question climatique quand cela sert ses intérêts – notamment pour mobiliser contre l’UE – puis désamorce le débat dès qu’il s’agit de négocier des fonds européens ou de répondre à la demande de certains électeurs.

Ainsi, la Hongrie avance à petits pas, en ménageant à la fois Bruxelles et son électorat conservateur. Sans que la question climatique ne devienne un enjeu de division nationale majeure.

À lire aussi : Viktor Orban, l’homme de Trump en Europe ?

La Roumanie, enfin, offre un troisième scénario. La question climatique y reste largement en dehors de la compétition partisane. Les principaux partis abordent certes les thèmes environnementaux dans leurs programmes, mais sans en faire un enjeu de débat ou de clivage électoral.

Cette faible politisation s’explique par une dépendance énergétique moins marquée que dans les pays précédents et par un certain consensus sur la nécessité de moderniser l’économie.

La Roumanie affiche un soutien de principe au Pacte vert et à la neutralité carbone d’ici à 2050, avec des objectifs nationaux ambitieux : réduction de 85 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990.

Cependant, malgré des avancées sur les énergies renouvelables, les mesures concrètes tardent à être mises en place, la priorité étant donnée à la modernisation des infrastructures et des services publics. Le gouvernement met en avant la nécessité de concilier croissance économique et durabilité, tout en soulignant le coût élevé de la transition.

À lire aussi : Percée de l’extrême droite pro-russe, élections annulées… La Roumanie en pleine ébullition

Des divisions nourries par les partis populistes

Nos recherches montrent que dans ces trois pays, la politisation de la question climatique dépend de l’idéologie dominante dans la société, du contexte économique et du poids des industries fossiles et de la structure du système des partis politiques.

En Pologne, la forte polarisation et l’attachement identitaire au charbon favorisent une politisation intense qui freine la transition.

En Hongrie, la domination d’un parti unique permet une gestion opportuniste de la question climatique, avec des avancées ponctuelles, mais peu de débat public.

En Roumanie enfin, l’absence de clivage fort sur le climat permet un certain soutien, mais sans dynamique de transformation profonde.

Pour arriver à ces conclusions, nous avons d’abord passé au crible les engagements climatiques de ces trois pays, leurs plans nationaux énergie-climat (NECP) ainsi que l’évaluation de ces plans réalisée par la Commission européenne. Puis nous avons retracé l’évolution des discours des partis politiques et des débats de société sur le changement climatique et le Pacte vert. L’enjeu était de déterminer l’influence de paramètres tels l’idéologie, la dépendance aux énergies fossiles et le contexte économique sur la politisation du climat par les partis politiques et le gouvernement.

Nous mettons ainsi en lumière le rôle des partis populistes, en particulier de droite, dans la politisation de la transition climatique.

En Pologne et en Hongrie, ces partis utilisent la question climatique pour nourrir une rhétorique souverainiste et anti-européenne, accusant Bruxelles d’imposer des sacrifices économiques au nom de l’environnement. Cette instrumentalisation complique la construction d’un consensus national sur la transition et alimente la défiance envers les politiques européennes.

En Roumanie, la moindre polarisation du débat politique sur les questions climatiques facilite une approche plus pragmatique, mais au prix d’une mobilisation citoyenne limitée et d’une faible pression pour accélérer la transition.

À lire aussi : Comment l’autoritarisme a gagné du terrain en Europe centrale

Mais les facteurs structurels (dépendance aux énergies fossiles, niveau de développement, inégalités) n’expliquent pas tout : ce sont les dynamiques politiques, la capacité des partis à s’approprier ou à dépolitiser la question climatique, et la manière dont les leaders utilisent le climat dans la compétition électorale qui font la différence dans la mise en œuvre du Pacte vert.

Il faut également noter que la politisation n’est pas toujours négative. Elle peut aussi permettre de rendre visibles les enjeux climatiques et de mobiliser la société, à condition d’éviter la caricature et la polarisation excessive.

A noter, enfin, que ces trois pays dépendent historiquement de la Russie pour leur approvisionnement en gaz et pétrole. Or, le premier ministre hongrois Viktor Orban se distingue par une connivence certaine avec la Russie tandis que la Pologne et la Roumanie s’en distancient.

Comment éviter l’instrumentalisation du Pacte vert ?

Que retenir de notre étude ? Pour éviter que le Pacte vert ne soit instrumentalisé par les populistes, il est essentiel que les citoyens puissent mieux cerner ses bénéfices concrets : création d’emplois dans les secteurs verts, réduction de la pollution, amélioration du cadre de vie, etc.

L’implémentation du Pacte vert doit donc insister sur la justice sociale de la transition, en garantissant un accompagnement des territoires et des personnes les plus exposées. Il s’agit aussi de valoriser les succès locaux et les initiatives citoyennes, pour montrer que la transition est possible et bénéfique à tous.

Il faut également renforcer le dialogue entre les institutions européennes, les gouvernements nationaux et la société civile, afin de co-construire des politiques adaptées aux réalités locales.

Cela peut passer, par exemple, par la mise en place de budgets participatifs pour les projets « verts » ou par des appels à projets ouverts à la société civile. L’idée est de pouvoir allouer des financements directement à des initiatives locales alignées avec les objectifs du Pacte vert. Cela implique le soutien des acteurs locaux (municipalités, ONG, acteurs économiques, etc.) avec des relais aux échelles nationale et européenne pour faciliter la concertation transfrontalière, l’échange de bonnes pratiques et la remontée structurée des besoins au niveau national et européen.

Une dépolitisation excessive est donc loin d’être la solution : il s’agit plutôt de favoriser un débat public éclairé, fondé sur la transparence, la participation et l’écoute des préoccupations sociales. De quoi aider l’Europe à surmonter les résistances et à mobiliser le Pacte vert comme un projet collectif.

Diana Mangalagiu et ses co-auteurs ont reçu des financements européens pour le projet TIPPING+, un projet Horizon 2020.

23.09.2025 à 16:18

Pourquoi les fleurs du « phallus de titan » ont-elles une odeur si nauséabonde ?

Delphine Farmer, Professor of Chemistry, Colorado State University

Mj Riches, Postdoctoral Researcher studying Plant-Atmosphere Interactions, Colorado State University

Rose Rossell, Ph.D. Student in Plant and Atmospheric Chemistry, Colorado State University

Texte intégral (4213 mots)

C’est l’une des plus grandes inflorescences du monde et sa floraison a tout d’un spectacle macabre. Celle-ci, qui n’a lieu qu’une fois tous les sept à dix ans, ne dure que deux nuits et libère un parfum pestilentiel digne d’une carcasse en décomposition. Derrière cette puanteur insoutenable se cache en fait une stratégie de pollinisation sophistiquée que des chercheurs ont pu analyser en temps réel grâce à des instruments de pointe.

Parfois, faire de la recherche pue. Littéralement.

L’Arum titan (Amorphophallus titanum, également appelée « phallus de titan ») est rare, et il est plus rare encore d’en voir fleurir. Cette florraison survient une fois tous les sept à dix ans, et ne dure que deux nuits.

Mais ces fleurs – rouges, magnifiques et imposantes, mesurant plus de 3 mètres de haut – dégagent une odeur nauséabonde. Imaginez de la chair en décomposition ou du poisson pourri.

En anglais, on les appelle corpse plants, soit « plantes cadavres ». Et ce surnom est bien mérité : l’odeur âcre de la plante attire non seulement les insectes nécrophages – coléoptères et mouches, normalement attirés par la viande en décomposition – qui pollinisent les plantes, mais aussi des foules de curieux, intrigués par ce spectacle rare et par son odeur putride.

Les biologistes étudient ces fleurs depuis des années, mais en tant que spécialistes de la chimie de l’atmosphère, notre curiosité aussi était piquée : quels sont les mélanges chimiques qui créent cette odeur pestilentielle, et comment évoluent-ils tout du long de la courte période de floraison de cette plante ?

Des études précédentes avaient déjà identifié plusieurs dizaines de composés organiques volatils et soufrés qui contribuent à l’odeur de ces fleurs, mais personne n’avait encore quantifié précisément leurs taux d’émission ni examiné leur évolution au cours d’une même soirée. Nous avons récemment eu l’occasion de le faire. Nos conclusions suggèrent que derrière l’apparente complexité olfactive d’une fleur très inhabituelle, il s’agit en réalité d’une stratégie de pollinisation.

À la rencontre de Cosmo, spécimen Titan arum

Ces plantes sont originaires de l’île indonésienne de Sumatra et sont considérées comme menacées d’extinction, même là-bas.

Il y a plusieurs années, l’université d’État du Colorado (CSU) a reçu un exemplaire de Titan arum (Amorphophallus titanum) à des fins d’étude. Elle s’appelle Cosmo : les Titan arums sont si rares qu’on leur donne des noms.

Cosmo est resté en dormance dans les infrastructures de l’université pendant plusieurs années avant de montrer les premiers signes de floraison au printemps 2024. Lorsque nous avons appris que Cosmo allait fleurir, nous avons sauté sur l’occasion.

Nous avons déployé plusieurs appareils permettant de collecter des échantillons d’air avant, pendant et après la floraison. Nous avons ensuite mesuré les substances chimiques présentes dans les échantillons d’air à l’aide d’un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse, un instrument souvent mentionné dans les séries policières.

Nos collègues ont également apporté un spectromètre de masse à temps de vol que nous avons placé derrière Cosmo, dans le sens du vent, afin de mesurer chaque seconde les composés organiques volatils produits.

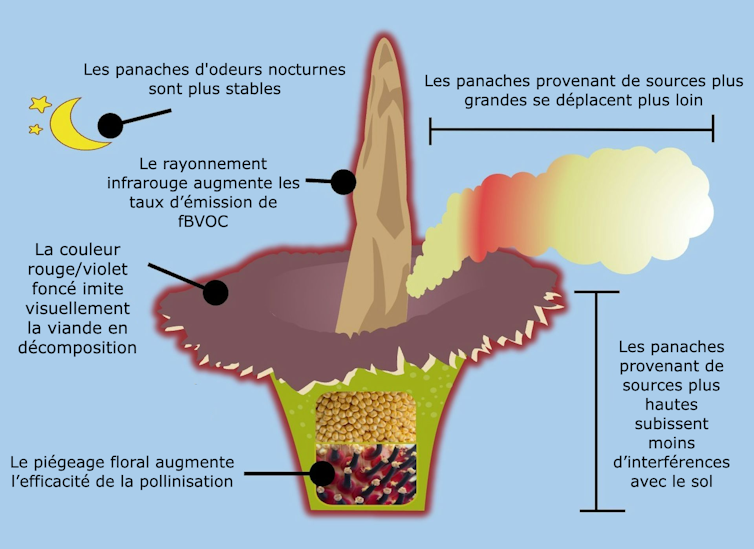

Pour que chacune de leurs rares floraisons compte vraiment, ces plantes y consacrent beaucoup d’énergie. Elles produisant de grandes fleurs qui peuvent peser plus de 45 kilogrammes. Les plantes se réchauffent alors grâce à un processus biochimique appelé thermogenèse, qui augmente les émissions de composés organiques qui attirent les insectes.

À lire aussi : Pourquoi toutes les fleurs ne sentent pas la rose... loin de là !

Et ce qu’Arum titan dégage est tristement célèbre. Alors que certaines communautés locales vénéraient ces plantes, d’autres tentaient de les détruire. Au XIXe siècle, les explorateurs européens les ont activement collectées et les ont distribuées dans les jardins botaniques et les conservatoires du monde entier.

Il s’agit de plantes dichogames : chacune possède à la fois des fleurs mâles et femelles. À l’intérieur de la feuille géante en forme de pétale, appelée spathe, chaque plante possède un épi central appelé spadice, entouré de nombreuses rangées de petites fleurs femelles et mâles près de sa base. Ces fleurs femelles et mâles fleurissent à des moments différents pour éviter l’autopollinisation.

La première nuit de floraison d’Arum titan, les fleurs femelles s’ouvrent pour attirer les pollinisateurs qui, si la plante a de la chance, y transporteront le pollen d’un autre Arum titan. Puis, la deuxième nuit, les fleurs mâles s’ouvrent à leur tour, permettant aux insectes pollinisateurs de transporter le pollen vers une autre plante.

La rareté de leur floraison et leur résistance à l’autopollinisation expliquent non seulement pourquoi ces plantes sont classées comme espèces menacées, mais aussi pourquoi elles ont besoin de stratégies de pollinisation efficaces. C’est exactement le domaine de la chimie que nous voulions étudier.

À lire aussi : Pourquoi certaines odeurs sont perçues comme nauséabondes ?

Les fleurs femelles travaillent plus dur

Nous avons découvert que les fleurs femelles accomplissent la majeure partie du travail en attirant les pollinisateurs, ce que des études précédentes avaient déjà souligné. Elles émettent de grandes quantités de composés organosulfurés, ainsi que d’autres composés qui imitent des odeurs de pourriture afin d’attirer les coléoptères et les mouches qui se nourrissent normalement de carcasses d’animaux.

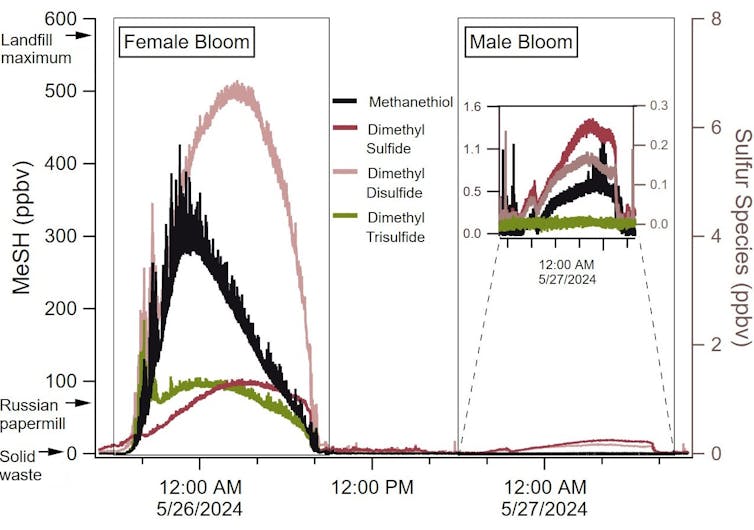

Ce sont ces composés organosulfurés qui dégagent une odeur vraiment nauséabonde lors de la floraison des plantes femelles. En particulier le méthanethiol, une molécule appartenant à la même famille chimique que les composés odorants émis par les mouffettes, était le composé le plus émis pendant la floraison de Cosmo.

Nous avons également mesuré de nombreux autres composés organosulfurés, notamment le diméthyldisulfure, qui dégage une odeur d’ail, le sulfure de diméthyle, connu pour son odeur désagréable, et le trisulfure de diméthyle, qui sent le chou ou l’oignon pourri. Nous avons également mesuré des dizaines d’autres composés : l’alcool benzylique à l’odeur douce et aromatique, le phénol à l’odeur d’asphalte et le benzaldéhyde.

Alors que des études précédentes avaient révélé la présence des mêmes composés avec des instruments différents, nous avons pu suivre en particulier le méthanethiol et quantifier l’évolution des concentrations pour suivre l’évolution de la floraison pendant la nuit.

Au fur et à mesure que Cosmo se développait, nous avons combiné les données de nos instruments avec les mesures du taux de renouvellement de l’air dans la serre, c’est-à-dire la vitesse à laquelle l’air circule, et avons ainsi pu calculer les taux d’émission.

Les émissions de composés volatils représentaient environ 0,4 % de la biomasse moyenne de la plante, ce qui signifie que celle-ci, dont nous avons estimé le poids à environ 45 kg, a perdu une fraction de masse mesurable lors de la production de ces substances chimiques. On comprend alors pourquoi son odeur est si forte.

Piégeage floral

Les fleurs femelles ont fleuri toute la nuit, mais tôt le lendemain matin, les émissions ont rapidement cessé. Nous nous sommes demandé si ce point de rupture pouvait être la preuve de piégeage floral, une stratégie de pollinisation employée par d’autres membres de la famille du Titan arum.

Pendant le piégeage floral, la chambre florale peut se fermer physiquement grâce au mouvement des poils de la plante ou à l’expansion de certaines de ses parties, telles que la spathe qui l’entoure. Une fermeture physique de la chambre florale ne serait pas facilement visible pour les observateurs, mais elle pourrait rapidement interrompre les émissions, comme nous l’avons observé.

Un arum australien qui sent le fumier utilise cette technique. Les insectes nécrophages qui viennent butiner les fleurs femelles sont contraints de rester pour les fleurs mâles qui s’ouvrent la nuit suivante, afin de pouvoir transporter leur pollen vers une autre fleur femelle en décomposition. Nos recherches suggèrent que la fleur cadavre agit probablement de la même façon.

La deuxième nuit, les émissions de composés volatils ont repris, mais à des niveaux beaucoup plus faibles. Les fleurs mâles émettent un ensemble de composés aromatiques plus sucrés et beaucoup moins soufrés que les fleurs femelles.

Nous émettons l’hypothèse que les fleurs mâles n’ont pas besoin de déployer autant d’efforts pour dégager une odeur forte afin d’attirer autant d’insectes, car ceux-ci sont déjà présents grâce au piégeage floral consécutif à la floraison des fleurs femelles. Une étude réalisée en 2023 a révélé que la thermogenèse était également plus faible pendant la floraison mâle : le spadice atteignait 36 °C pendant la floraison femelle, mais seulement 33,2 °C pendant la floraison mâle.

Plus nauséabondes que celles d’une décharge

Notre étude montre que les puissantes émissions olfactives d’Arum titan peuvent être supérieures à celles des décharges d’un ordre de grandeur, mais seulement pendant deux nuits. Ces fortes émissions sont conçues pour se propager loin dans la jungle de Sumatra afin d’attirer les mouches charognardes.

Les odeurs résistent également à l’oxydation atmosphérique, c’est-à-dire à la dégradation des composés organiques dans l’atmosphère par réaction avec des oxydants présents dans la pollution, tels que l’ozone ou les radicaux nitrates. Les différents composés se dégradent à des vitesses différentes, ce qui constitue un facteur important pour attirer les pollinisateurs.

De nombreux insectes sont attirés non seulement par un seul composé volatil, mais aussi par des proportions spécifiques de différents composés volatils. Lorsque la pollution atmosphérique dégrade les émissions florales et que ces proportions changent, les pollinisateurs ont plus de mal à trouver des fleurs.

Le panache olfactif de la fleur femelle a maintenu un rapport à peu près constant entre les principaux composés chimiques soufrés. Le panache mâle, en revanche, était beaucoup plus sensible à la dégradation due à la pollution et à la modification des concentrations des composés chimiques dans l’air nocturne.

Ces plantes énigmatiques consacrent beaucoup d’énergie à des stratégies de pollinisation ingénieuses. Cosmo nous a appris que leur odeur de viande en décomposition se propageait loin, qu’elles utilisaient la thermogenèse pour augmenter leurs émissions et piéger les fleurs, nous offrant ainsi un nouvel éclairage sur la floraison spectaculaire d’Arum titan.

Delphine Farmer a reçu des financements de la Fondation Alfred P. Sloan, de la Fondation nationale pour la science, de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, du Département de l'énergie et de la Fondation W.M. Keck.

Mj Riches a reçu des financements de la National Science Foundation américaine.

Rose Rossell ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain