ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

23.09.2025 à 16:18

Pourquoi les fleurs du « phallus de titan » ont-elles une odeur si nauséabonde ?

Delphine Farmer, Professor of Chemistry, Colorado State University

Mj Riches, Postdoctoral Researcher studying Plant-Atmosphere Interactions, Colorado State University

Rose Rossell, Ph.D. Student in Plant and Atmospheric Chemistry, Colorado State University

Texte intégral (4213 mots)

C’est l’une des plus grandes inflorescences du monde et sa floraison a tout d’un spectacle macabre. Celle-ci, qui n’a lieu qu’une fois tous les sept à dix ans, ne dure que deux nuits et libère un parfum pestilentiel digne d’une carcasse en décomposition. Derrière cette puanteur insoutenable se cache en fait une stratégie de pollinisation sophistiquée que des chercheurs ont pu analyser en temps réel grâce à des instruments de pointe.

Parfois, faire de la recherche pue. Littéralement.

L’Arum titan (Amorphophallus titanum, également appelée « phallus de titan ») est rare, et il est plus rare encore d’en voir fleurir. Cette florraison survient une fois tous les sept à dix ans, et ne dure que deux nuits.

Mais ces fleurs – rouges, magnifiques et imposantes, mesurant plus de 3 mètres de haut – dégagent une odeur nauséabonde. Imaginez de la chair en décomposition ou du poisson pourri.

En anglais, on les appelle corpse plants, soit « plantes cadavres ». Et ce surnom est bien mérité : l’odeur âcre de la plante attire non seulement les insectes nécrophages – coléoptères et mouches, normalement attirés par la viande en décomposition – qui pollinisent les plantes, mais aussi des foules de curieux, intrigués par ce spectacle rare et par son odeur putride.

Les biologistes étudient ces fleurs depuis des années, mais en tant que spécialistes de la chimie de l’atmosphère, notre curiosité aussi était piquée : quels sont les mélanges chimiques qui créent cette odeur pestilentielle, et comment évoluent-ils tout du long de la courte période de floraison de cette plante ?

Des études précédentes avaient déjà identifié plusieurs dizaines de composés organiques volatils et soufrés qui contribuent à l’odeur de ces fleurs, mais personne n’avait encore quantifié précisément leurs taux d’émission ni examiné leur évolution au cours d’une même soirée. Nous avons récemment eu l’occasion de le faire. Nos conclusions suggèrent que derrière l’apparente complexité olfactive d’une fleur très inhabituelle, il s’agit en réalité d’une stratégie de pollinisation.

À la rencontre de Cosmo, spécimen Titan arum

Ces plantes sont originaires de l’île indonésienne de Sumatra et sont considérées comme menacées d’extinction, même là-bas.

Il y a plusieurs années, l’université d’État du Colorado (CSU) a reçu un exemplaire de Titan arum (Amorphophallus titanum) à des fins d’étude. Elle s’appelle Cosmo : les Titan arums sont si rares qu’on leur donne des noms.

Cosmo est resté en dormance dans les infrastructures de l’université pendant plusieurs années avant de montrer les premiers signes de floraison au printemps 2024. Lorsque nous avons appris que Cosmo allait fleurir, nous avons sauté sur l’occasion.

Nous avons déployé plusieurs appareils permettant de collecter des échantillons d’air avant, pendant et après la floraison. Nous avons ensuite mesuré les substances chimiques présentes dans les échantillons d’air à l’aide d’un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse, un instrument souvent mentionné dans les séries policières.

Nos collègues ont également apporté un spectromètre de masse à temps de vol que nous avons placé derrière Cosmo, dans le sens du vent, afin de mesurer chaque seconde les composés organiques volatils produits.

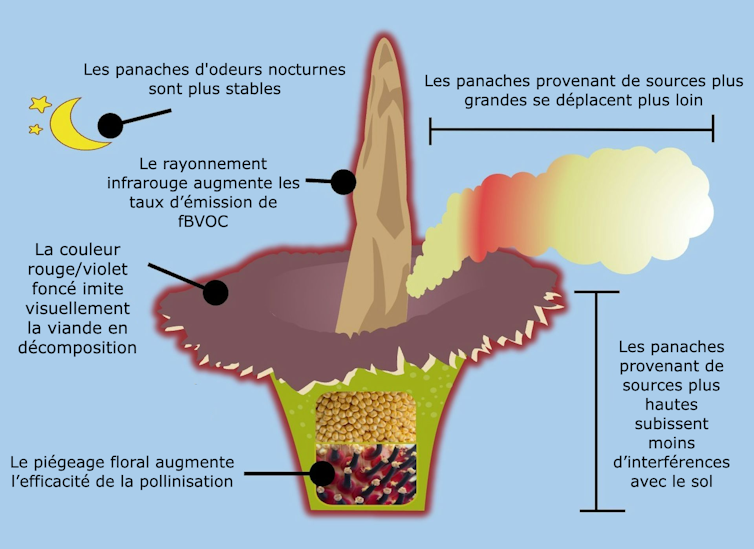

Pour que chacune de leurs rares floraisons compte vraiment, ces plantes y consacrent beaucoup d’énergie. Elles produisant de grandes fleurs qui peuvent peser plus de 45 kilogrammes. Les plantes se réchauffent alors grâce à un processus biochimique appelé thermogenèse, qui augmente les émissions de composés organiques qui attirent les insectes.

À lire aussi : Pourquoi toutes les fleurs ne sentent pas la rose... loin de là !

Et ce qu’Arum titan dégage est tristement célèbre. Alors que certaines communautés locales vénéraient ces plantes, d’autres tentaient de les détruire. Au XIXe siècle, les explorateurs européens les ont activement collectées et les ont distribuées dans les jardins botaniques et les conservatoires du monde entier.

Il s’agit de plantes dichogames : chacune possède à la fois des fleurs mâles et femelles. À l’intérieur de la feuille géante en forme de pétale, appelée spathe, chaque plante possède un épi central appelé spadice, entouré de nombreuses rangées de petites fleurs femelles et mâles près de sa base. Ces fleurs femelles et mâles fleurissent à des moments différents pour éviter l’autopollinisation.

La première nuit de floraison d’Arum titan, les fleurs femelles s’ouvrent pour attirer les pollinisateurs qui, si la plante a de la chance, y transporteront le pollen d’un autre Arum titan. Puis, la deuxième nuit, les fleurs mâles s’ouvrent à leur tour, permettant aux insectes pollinisateurs de transporter le pollen vers une autre plante.

La rareté de leur floraison et leur résistance à l’autopollinisation expliquent non seulement pourquoi ces plantes sont classées comme espèces menacées, mais aussi pourquoi elles ont besoin de stratégies de pollinisation efficaces. C’est exactement le domaine de la chimie que nous voulions étudier.

À lire aussi : Pourquoi certaines odeurs sont perçues comme nauséabondes ?

Les fleurs femelles travaillent plus dur

Nous avons découvert que les fleurs femelles accomplissent la majeure partie du travail en attirant les pollinisateurs, ce que des études précédentes avaient déjà souligné. Elles émettent de grandes quantités de composés organosulfurés, ainsi que d’autres composés qui imitent des odeurs de pourriture afin d’attirer les coléoptères et les mouches qui se nourrissent normalement de carcasses d’animaux.

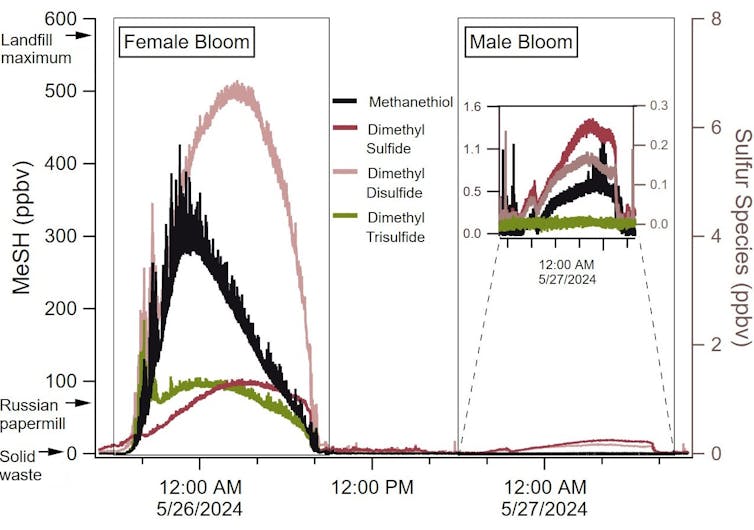

Ce sont ces composés organosulfurés qui dégagent une odeur vraiment nauséabonde lors de la floraison des plantes femelles. En particulier le méthanethiol, une molécule appartenant à la même famille chimique que les composés odorants émis par les mouffettes, était le composé le plus émis pendant la floraison de Cosmo.

Nous avons également mesuré de nombreux autres composés organosulfurés, notamment le diméthyldisulfure, qui dégage une odeur d’ail, le sulfure de diméthyle, connu pour son odeur désagréable, et le trisulfure de diméthyle, qui sent le chou ou l’oignon pourri. Nous avons également mesuré des dizaines d’autres composés : l’alcool benzylique à l’odeur douce et aromatique, le phénol à l’odeur d’asphalte et le benzaldéhyde.

Alors que des études précédentes avaient révélé la présence des mêmes composés avec des instruments différents, nous avons pu suivre en particulier le méthanethiol et quantifier l’évolution des concentrations pour suivre l’évolution de la floraison pendant la nuit.

Au fur et à mesure que Cosmo se développait, nous avons combiné les données de nos instruments avec les mesures du taux de renouvellement de l’air dans la serre, c’est-à-dire la vitesse à laquelle l’air circule, et avons ainsi pu calculer les taux d’émission.

Les émissions de composés volatils représentaient environ 0,4 % de la biomasse moyenne de la plante, ce qui signifie que celle-ci, dont nous avons estimé le poids à environ 45 kg, a perdu une fraction de masse mesurable lors de la production de ces substances chimiques. On comprend alors pourquoi son odeur est si forte.

Piégeage floral

Les fleurs femelles ont fleuri toute la nuit, mais tôt le lendemain matin, les émissions ont rapidement cessé. Nous nous sommes demandé si ce point de rupture pouvait être la preuve de piégeage floral, une stratégie de pollinisation employée par d’autres membres de la famille du Titan arum.

Pendant le piégeage floral, la chambre florale peut se fermer physiquement grâce au mouvement des poils de la plante ou à l’expansion de certaines de ses parties, telles que la spathe qui l’entoure. Une fermeture physique de la chambre florale ne serait pas facilement visible pour les observateurs, mais elle pourrait rapidement interrompre les émissions, comme nous l’avons observé.

Un arum australien qui sent le fumier utilise cette technique. Les insectes nécrophages qui viennent butiner les fleurs femelles sont contraints de rester pour les fleurs mâles qui s’ouvrent la nuit suivante, afin de pouvoir transporter leur pollen vers une autre fleur femelle en décomposition. Nos recherches suggèrent que la fleur cadavre agit probablement de la même façon.

La deuxième nuit, les émissions de composés volatils ont repris, mais à des niveaux beaucoup plus faibles. Les fleurs mâles émettent un ensemble de composés aromatiques plus sucrés et beaucoup moins soufrés que les fleurs femelles.

Nous émettons l’hypothèse que les fleurs mâles n’ont pas besoin de déployer autant d’efforts pour dégager une odeur forte afin d’attirer autant d’insectes, car ceux-ci sont déjà présents grâce au piégeage floral consécutif à la floraison des fleurs femelles. Une étude réalisée en 2023 a révélé que la thermogenèse était également plus faible pendant la floraison mâle : le spadice atteignait 36 °C pendant la floraison femelle, mais seulement 33,2 °C pendant la floraison mâle.

Plus nauséabondes que celles d’une décharge

Notre étude montre que les puissantes émissions olfactives d’Arum titan peuvent être supérieures à celles des décharges d’un ordre de grandeur, mais seulement pendant deux nuits. Ces fortes émissions sont conçues pour se propager loin dans la jungle de Sumatra afin d’attirer les mouches charognardes.

Les odeurs résistent également à l’oxydation atmosphérique, c’est-à-dire à la dégradation des composés organiques dans l’atmosphère par réaction avec des oxydants présents dans la pollution, tels que l’ozone ou les radicaux nitrates. Les différents composés se dégradent à des vitesses différentes, ce qui constitue un facteur important pour attirer les pollinisateurs.

De nombreux insectes sont attirés non seulement par un seul composé volatil, mais aussi par des proportions spécifiques de différents composés volatils. Lorsque la pollution atmosphérique dégrade les émissions florales et que ces proportions changent, les pollinisateurs ont plus de mal à trouver des fleurs.

Le panache olfactif de la fleur femelle a maintenu un rapport à peu près constant entre les principaux composés chimiques soufrés. Le panache mâle, en revanche, était beaucoup plus sensible à la dégradation due à la pollution et à la modification des concentrations des composés chimiques dans l’air nocturne.

Ces plantes énigmatiques consacrent beaucoup d’énergie à des stratégies de pollinisation ingénieuses. Cosmo nous a appris que leur odeur de viande en décomposition se propageait loin, qu’elles utilisaient la thermogenèse pour augmenter leurs émissions et piéger les fleurs, nous offrant ainsi un nouvel éclairage sur la floraison spectaculaire d’Arum titan.

Delphine Farmer a reçu des financements de la Fondation Alfred P. Sloan, de la Fondation nationale pour la science, de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, du Département de l'énergie et de la Fondation W.M. Keck.

Mj Riches a reçu des financements de la National Science Foundation américaine.

Rose Rossell ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

22.09.2025 à 15:15

Le statut d’espèce protégée : une coquille qui se vide ?

Brian Padilla, écologue, recherche-expertise "biodiversité et processus d'artificialisation", Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Léo-Paul Jacob, Chargé de projet « priorisation des espèces à enjeux de conservation », Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Texte intégral (2420 mots)

Ces derniers mois, plusieurs propositions réglementaires sont venues fragiliser le statut d’espèce protégée. Les sanctions prévues en cas d’infraction s’allègent, tandis que les possibilités de dérogation s’élargissent, au risque de réduire ce dispositif central de protection de la biodiversité en une simple formalité administrative.

Fin février 2025, un jugement du tribunal administratif de Toulouse a annulé temporairement le projet d’autoroute A69, en indiquant qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour déroger au statut d’espèce protégée. En décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a, pour sa part, jugé illégales quatre retenues d’eau (ou, bassines) en l’absence de dérogation espèces protégées, notamment en raison de l’impact de ces projets sur l’outarde canepetière.

Le statut d’espèce protégée, inscrit dans la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, est considéré aujourd’hui comme un des outils du droit de l’environnement les plus efficaces pour atténuer certaines pressions sur la biodiversité.

Mais, ces derniers mois, plusieurs évolutions l’affaiblissent considérablement.

Qu’est-ce qu’une espèce protégée ?

Selon l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, certaines plantes non cultivées et certains animaux non domestiques bénéficient d’une protection intégrale. Il est interdit de les détruire, de les mutiler et de les déplacer, à quelconque stade de leur vie.

Les listes d’espèces protégées sont édictées par le biais d’arrêtés ministériels, signés par les ministères de l’environnement et de l’agriculture. Ces arrêtés couvrent, d’une façon plus ou moins exhaustive, des groupes d’espèces spécifiques, qui sont pour la plupart bien connus par les naturalistes (ex. : oiseaux, insectes, mammifères, reptiles, amphibiens, mollusques, etc.).

Mi-2025, une dizaine d’arrêtés de protection étaient en vigueur à l’échelle du territoire hexagonal (dont la Corse), accompagnés d’une vingtaine d’arrêtés de protection régionaux (très majoritairement liés à la flore) et d’une quinzaine d’arrêtés de protection dans les territoires d’Outre-mer (en dehors des territoires qui disposent de leur propre Code de l’environnement). En 2023, l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) estimait qu’environ 4 % de la faune, de la flore et de la fonge connues étaient protégées en France, soit un peu plus de 7 200 espèces.

Il est important de noter que toute violation des interdictions prévues par l’article L. 411-1 peut être punie par le biais d’une sanction financière et d’une peine de prison, au titre de l’article L.•415-3 du Code de l’environnement. Bien que de tels agissements soient parfois difficiles à contrôler, des personnes physiques ou morales sont régulièrement condamnées au titre de la destruction d’espèces protégées.

Ces dérogations qui rendent possible l’atteinte à une espèce protégée

L’article L. 411-2 du Code de l’environnement prévoit la possibilité de déroger à la protection d’une espèce. Ces dérogations sont notamment sollicitées dans le cadre de projets d’aménagement du territoire, par exemple lorsqu’une espèce protégée est présente sur un site sur lequel un chantier est prévu et que celui-ci menace de lui porter atteinte.

Sous le contrôle de l’administration, les porteurs de projet peuvent déroger à la protection de l’espèce seulement à trois conditions :

il n’existe pas de solution alternative satisfaisante ;

le projet ne porte pas atteinte au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

le projet répond à l’un des cinq motifs établis par l’article L. 411-2 (motif scientifique, écologique, agricole, sélectif ou pour des raisons impératives d’intérêt public majeur [RIIPM]).

L’application de l’article L. 411-2 a été largement précisée par la jurisprudence administrative. Le Conseil d’État a notamment rappelé, dans une décision du 9 octobre 2013, que les trois conditions permettant d’obtenir une dérogation étaient cumulatives. Autrement dit, un projet ne peut y prétendre que s’il satisfait simultanément à chacune d’entre elles.

Le 9 décembre 2022, le Conseil d’État a précisé que la question d’une dérogation se posait dès lors qu’une espèce protégée était présente dans la zone du projet, indépendamment du nombre d’individus ou de l’état de conservation des espèces.

Le même jugement a toutefois ouvert une possibilité particulière. Un porteur de projet peut se passer d’une dérogation « dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé ».

Concrètement, il revient aux porteurs de projets, accompagnés par des bureaux d’étude spécialisés en écologie, d’établir si leurs projets vont porter atteinte à des espèces protégées et, le cas échéant, si des mesures d’évitement (par exemple, le déplacement de l’emprise du projet) ou de réduction (par exemple, l’organisation du chantier dans le temps et dans l’espace) permettent de diminuer le risque pour les espèces. Si ces mesures sont considérées comme suffisantes, une dérogation n’est alors pas nécessaire.

Autrement dit, évaluer les incidences sur les espèces protégées est devenu un passage obligé pour tout porteur de projet. Mais les récentes interprétations jurisprudentielles interrogent : en assouplissant les conditions d’application, ne risquent-elles pas d’affaiblir un statut qui se voulait pourtant protecteur ? À cet assouplissement viennent s’ajouter de nouvelles atteintes à ce statut.

Trois récentes atteintes au statut d’espèce protégée

Plusieurs lois adoptées en 2025 fragilisent, en effet, le statut d’espèce protégée. Cette remise en cause s’opère à la fois au niveau des sanctions prévues en cas d’infraction, mais également au niveau des conditions d’obtention de dérogations.

I. Un affaiblissement du régime de sanctions en cas d’infraction

Tout d’abord, la récente loi d’orientation agricole a affaibli le régime de sanctions associé aux espèces protégées. Son article 31 a modifié l’article L. 415-3 du Code de l’environnement, qui prévoyait des sanctions allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende en cas de violation des interdictions associées au statut d’espèce protégée. Ces sanctions ne s’appliquent dorénavant que pour les faits commis de manière intentionnelle ou par négligence grave.

Un nouvel article (L. 171-7-2) introduit dans le Code de l’environnement prévoit qu’en dehors de ces cas, seule une amende de 450 euros ou un stage de sensibilisation peuvent être exigés par l’autorité administrative, hors cas de récidive. Au-delà du montant peu élevé, le principal affaiblissement provient de l’introduction d’une notion d’intentionnalité. Celle-ci, difficile à établir, risque de limiter considérablement la portée du dispositif.

II. Des dérogations simplifiées, au titre de la RIIPM

Remarque

- Cette section mentionne un texte de loi actuellement en cours d’examen par l’Assemblée nationale et le Sénat.

Certaines dispositions récentes visent également à faciliter l’obtention d’une dérogation espèce protégée pour certains types de projets, en élargissant les conditions d’application de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

L’article 5 de la loi du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (dite « loi Duplomb ») introduit un nouvel article dans le Code de l’environnement (L. 211-1-2), qui prévoit que les ouvrages de stockage d’eau ainsi que les prélèvements sur les eaux superficielles qui poursuivent à titre principal une finalité agricole puissent, dans certains cas spécifiques, être présumés d’intérêt général majeur.

Actuellement en commission mixte paritaire à la suite de son adoption par l’Assemblée nationale en juin 2025, l’article 15 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit une modification de l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme pour qu’un projet d’infrastructure répondant à certaines conditions puisse être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur. Il en est de même avec l’implantation de certains centres de données.

Ces évolutions s’inscrivent dans une tendance déjà amorcée. La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables avait introduit dans le droit le fait que certains projets d’installation de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique pouvaient répondre à une RIIPM, et le Conseil constitutionnel avait déjà validé en 2025 la possibilité d’accorder cette qualification de manière anticipée à des projets d’intérêt national majeur.

À noter toutefois que, même dans ce cas, les deux autres conditions prévues par l’article L. 411-2 demeurent nécessaires.

III. Vers une réduction du nombre de projets soumis à une dérogation

La troisième atteinte au statut d’espèce protégée provient de l’article 23 de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (également appelée loi DDADUE). Cet article ajoute un nouvel alinéa dans le Code de l’environnement : une dérogation espèce protégée « n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces » et « lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures ».

Si cette disposition semble au premier abord retranscrire la décision du Conseil d’État du 9 décembre 2022, voire l’encadrer davantage en imposant un suivi, elle pourrait, en réalité, réduire le nombre de demandes de dérogation espèces protégées. En effet, elle inverse la charge de la preuve : une dérogation n’est désormais plus la règle, mais l’exception, dès lors qu’un dossier est construit avec des garanties d’effectivité jugées suffisantes. Autrement dit, les porteurs de projet peuvent considérer qu’ils échappent d’emblée à la case « dérogation », sans attendre l’interprétation de l’administration.

Une protection de plus en plus fragile

Ces différentes réformes affaiblissent discrètement le statut d’espèce protégée, en rognant à la fois les sanctions, les conditions et les procédures.

Le risque est clair : faire glisser ce statut de rempart juridique fort à simple formalité administrative, laissant au juge le soin d’être le dernier recours.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain