23.02.2026 à 17:18

Municipales 2026 : comprendre la gratuité des transports en graphiques

Félicien Boiron, Doctorant en science politique (LAET-ENTPE), ENTPE; Université Lumière Lyon 2

Texte intégral (2091 mots)

Dunkerque, Montpellier, Calais, Nantes… toutes ces villes ont mis en place la gratuité totale des transports en commun. Promue par certains candidats, conspuée par d’autres, cette mesure devient un élément central des campagnes électorales municipales de 2026. Mais qu’en disent les experts ? Quels sont ses effets bénéfiques et pernicieux ? Décryptage en graphique et en données.

La gratuité des transports en commun, rarement débattue aux élections municipales de 2014 et encore relativement discrète en 2020, se trouve désormais au cœur des campagnes municipales de 2026. Mobiliser une forme de gratuité semble être devenu un passage obligé des débats locaux.

À Lyon (Rhône), après avoir mis en place la gratuité pour les moins de 10 ans, le président de la Métropole Bruno Bernard (Les Écologistes) fait campagne en mobilisant la gratuité des enfants abonnés TCL. De son côté Jean-Michel Aulas (LR, Ensemble) propose une gratuité pour les personnes gagnant moins de 2 500 euros.

Des débats similaires s’ouvrent dans des villes de tailles et de contexte variés comme Angers (Maine-et-Loire), Dijon (Côte-d’Or), Marseille (Bouches-du-Rhône), Paris.

Gratuité totale des transports

Alors même que les transports en commun relèvent le plus souvent de la compétence des intercommunalités, les décisions de gratuité sont prises par une large diversité de collectivités locales, parfois au titre d’autres compétences.

La gratuité est longtemps restée cantonnée à des territoires de petites tailles, avec des transports en commun peu utilisés et de faibles recettes de billetique. À présent, elle s’invite dans des territoires pluriels. Si elle reste principalement mise en œuvre à l’échelle territoriale des villes, elle se développe au sein de communautés urbaines, comme Poher Communauté en Bretagne, ou par les syndicats de transport comme dans le Douaisis, dans le nord de la France.

Après les records de mise en place de cette mesure dans les villes d’Aubagne (100 000 habitants, Bouches-du-Rhône) en 2009, puis de Dunkerque (200 000 habitants, Nord) en 2018, Montpellier (Hérault) a fait franchir un nouveau seuil à la gratuité à partir de 2021 en instaurant la mesure pour ses habitants sur un réseau comprenant plusieurs lignes de trams. Pour sa part, depuis janvier 2026, le syndicat de transports de l’Artois, dans le Nord, est devenu le plus grand territoire français aux transports totalement gratuits avec 650 000 habitants pouvant bénéficier d’une telle mesure.

Si certains partis ont fait de la gratuité des transports un élément fréquent dans leur programme comme le Parti communiste français (PCF), ou plus récemment La France insoumise (LFI), la gratuité n’est pas réservée aux politiques de gauche. Elle est mise en œuvre aussi bien par la droite, comme à Calais (Pas-de-Calais) ou à Châteauroux (Indre), que par la gauche, comme à Morlaix (Finistère) ou Libourne (Gironde). La mesure résiste aux alternances politiques, en étant rarement remise en question.

Report modal de la marche vers les transports en commun

Depuis plusieurs années, les rapports et positions sur la gratuité des transports en commun font légion. Alors que, jusque dans les années 2010, la mesure était peu étudiée, essentiellement par les services du ministère de l’environnement, de nombreuses évaluations se sont développées. Des études ont été commandées par la Ville de Paris, par l’Île-de-France Mobilités ou encore par le syndicat de transports lyonnais (Sytral).

Dans ces études, la gratuité des transports en commun est largement évaluée selon ses effets sur la répartition modale, comprise comme le pourcentage d’utilisation des différents modes de transports. La gratuité est jugée bonne si elle permet un bon report modal, c’est-à-dire d’un mode polluant vers un mode moins polluant – de la voiture au vélo, par exemple. Les rapports concluent que la gratuité est inefficace, puisqu’elle engendrerait un report modal, essentiellement depuis la marche et le vélo vers les transports en commun. Même la Cour des comptes a récemment pointé cette inefficacité à produire un bon report modal.

À lire aussi : Gratuité des transports : comprendre un débat aux multiples enjeux

Ce constat d’inefficacité est alors largement relayé au-delà de la sphère experte, notamment par des acteurs institutionnels et des groupes d’intérêts du transport, qui s’appuient sur ces évaluations pour structurer leur opposition à la gratuité. Les groupes d’intérêts du transport, comme le GART, qui regroupe les collectivités, ou l’UTPF, qui regroupe les entreprises de transport, s’appuient sur ces constats pour s’opposer à la mesure. Les groupes d’intérêts du transport mobilisent ces expertises pour s’opposer assez unanimement à la gratuité. La FNAUT qui représente les usagers et usagères des transports défend que « la gratuité totale, isolée de toute autre mesure, ne favorise pas un report modal ».

Politique publique de mobilité

Si la gratuité des transports est fréquemment étudiée comme une politique publique de mobilité, les élus qui la mobilisent le font au nom d’une grande variété d’objectifs. Nombreux sont les motifs évoqués pour défendre la gratuité, tels que réduction de la pollution de l’air, attractivité territoriale et des commerces, protection du pouvoir d’achat, etc.

À Aubagne, c’est la recherche de liberté et d’accessibilité sociale accrue aux transports qui sont mises en avant. À Dunkerque, on y voit un instrument d’aménagement urbain pour redynamiser le centre-ville. À Montpellier, la mesure est présentée comme un instrument de gouvernance territoriale, pour améliorer le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires. À Calais, on souhaite répondre au mouvement des gilets jaunes et au coût des déplacements. À Nantes (Loire-Atlantique), la gratuité le week-end est associée à des objectifs sociaux et de réduction de l’autosolisme.

Une grande partie des effets prétendus à la gratuité des transports échappe à l’évaluation. Les effets sociaux de la mesure, notamment sur l’isolement de certaines populations, sur la facilité d’accès au transport, ont été encore peu étudiés. Même lorsque l’Observatoire des villes du transport gratuit s’intéresse aux conséquences sur les automobilistes ou sur les jeunes, ce sont essentiellement leurs chiffres sur le report modal qui sont repris dans les débats.

Financer les transports

En France, les transports en commun sont financés par trois sources principales :

le versement mobilité, impôt sur la masse salariale, payée par les entreprises, administrations et associations ;

les recettes tarifaires, payées par les usagers et usagères ;

les subventions des collectivités locales.

Les proportions de ces trois sources varient en fonction des territoires, mais le versement mobilité est souvent la source principale du financement. Les territoires denses et au réseau de transport bien structuré présentent en général des recettes tarifaires plus élevées. Aussi, si la gratuité totale des transports en commun supprime des coûts liés à la billetique (distributeurs automatiques de titres, valideurs, logiciels, application, contrôleurs, etc.), dans les grands réseaux, ces coûts sont généralement plus faibles que ce que rapportent les recettes commerciales.

Une politique totem

Si l’opposition à la gratuité totale des transports en commun est si forte, c’est que, pour beaucoup, la mesure dévaloriserait le transport. « Aucun service n’est réellement gratuit », « la gratuité n’existe pas » sont autant d’expressions révélant une valorisation d’un service par son prix.

Parler de gratuité des transports en commun est révélateur du caractère anormal de la mesure. Parlons-nous ainsi de « gratuité de la police » ? Dans un secteur plus proche, nous ne parlons pas non plus de gratuité des routes, alors que celles-ci sont très largement gratuites et que leur coût est largement supporté par les contribuables plutôt que les usagers et usagères. Comme pour les transports en commun, beaucoup d’économistes défendent pourtant une tarification de la route.

La gratuité des transports est une politique totem. Souvent intégrée à des projets de mobilités, l’intégralité des effets de la mesure demeure encore largement inconnue, tant les sens associés à la mesure sont divers. Les débats sur la gratuité des transports interrogent ainsi la légitimité d’un financement collectif renforcé des mobilités, mais aussi les cadres d’expertise à partir desquels les politiques publiques sont évaluées et jugées.

La thèse de Félicien Boiron est financée par le ministère de la Transition écologique.

23.02.2026 à 17:17

Abstention, vote extrême : ce que la précarité fait à la politique

Nonna Mayer, Directrice de recherche au CNRS/Centre d'études européennes, Sciences Po

Texte intégral (1520 mots)

La précarité progresse en France et touche désormais bien au-delà des plus pauvres. Plusieurs enquêtes électorales permettent d’étudier ses effets sur l’abstention, le rapport à la politique et les choix de vote. L’exclusion sociale contribue, de façon marquée, à l’éloignement des urnes et de la politique partisane. Analyse.

En France, la pauvreté atteint son niveau le plus élevé depuis 1996 : 15,4 % de la population vit sous le seuil de pauvreté monétaire, près de 13 % est en situation de privation matérielle et sociale, incapable de faire face à des dépenses courantes, comme chauffer son logement ou acheter des vêtements. Et l’emploi ne protège pas toujours de la pauvreté, puisqu’on compte un million de travailleurs sous le seuil de pauvreté, tout particulièrement chez les femmes et les jeunes. Plus largement, depuis les années 1970, on assiste au retour de la précarité ou de « l’insécurité sociale », au sens où la définissait le sociologue Robert Castel :

« Le fait d’être à la merci du moindre aléa de l’existence, par exemple une maladie, un accident, une interruption de travail qui rompent le cours de la vie ordinaire et risquent de vous faire basculer dans l’assistance, voire dans la déchéance sociale. »

Ce phénomène gagne du terrain et fragilise la démocratie.

De l’exclusion sociale à l’exclusion politique

Pour le mesurer, on dispose d’un instrument mis au point dans les années 1990 afin de détecter les personnes socialement vulnérables, le score Epices (pour Évaluation de la précarité et des inégalités de santé dans les centres d’examens de santé). Outre la pauvreté et les privations matérielles, l’indicateur repère l’isolement social et culturel des individus, à partir de 11 questions simples auxquelles les enquêtés doivent répondre par « oui » ou par « non ».

Les réponses permettent de les classer sur un gradient de précarité croissante allant de 0 à 100. Par convention, une personne est considérée comme précaire lorsque son score Epices est égal ou supérieur à 30.

En 2022, au lendemain du scrutin présidentiel, c’est le cas de 29 % d’un échantillon représentatif de la population inscrite sur les listes électorales, soit un chiffre nettement plus élevé que celui du chômage (7,7 %) ou de la pauvreté monétaire (14,4 %).

Cette précarité est en train de se diffuser, touchant même les tranches de revenus intermédiaires (22 %) et les diplômés du supérieur (14 %). Et elle a des conséquences politiques majeures.

Sur la base de cette même enquête, la conclusion est sans appel : l’exclusion sociale va de pair avec l’exclusion politique. En 2022, la propension à se désintéresser de la politique, à ne se sentir proche d’aucun parti et à bouder les urnes est deux fois plus fréquente chez les 20 % de la population les plus précaires (quintile 5) que chez les 20 % les moins exposés à la précarité (quintile 1).

Pareillement, la proportion d’abstentionnistes aux deux tours est trois fois plus importante dans le premier groupe, celui des plus précaires.

Et cet effet politique de la précarité se maintient, quels que soient le genre, l’âge, le niveau de diplôme et de revenu, la taille de la commune de résidence, la pratique religieuse ou l’origine des sondés.

L’insécurité sociale favorise avant tout le retrait du politique. S’inscrire ou aller voter passent au second plan quand la préoccupation première est de survivre. Du coup, la voix des plus précaires est inaudible. Un rapport de l’Association américaine de science politique (APSA) sur les conséquences politiques des inégalités sociales aux États-Unis le disait joliment, les riches ont l’oreille des dirigeants, parce qu’ils « rugissent », leur voix porte, tandis que les pauvres eux « chuchotent quand ils ne se taisent pas. On ne les entend que par intermittence, par exemple lors de la mobilisation des gilets jaunes que les ouvriers et les employés précarisés ont été les plus nombreux à soutenir, avec le sentiment de retrouver leur dignité dans cette colère.

Comment l’exclusion sociale influence les choix électoraux

L’effet de l’insécurité sociale sur les choix électoraux est plus complexe. Les précaires forment un groupe qui n’est ni socialement ni politiquement homogène, et leurs choix évoluent dans le temps.

Lors de la présidentielle de 2012, nous avions mené une enquête sur les effets de la précarité, mesurée par le même score Epices. Elle montre l’absence de relation statistiquement significative entre le vote pour Marine Le Pen au 1er tour et le degré de précarité sociale. Malgré sa popularité chez les plus démunis, c’est la gauche qui a leur faveur. Au 1er tour, les voix recueillies par les candidats et candidates écologistes, de gauche et d’extrême gauche passent de 43 % chez les moins précaires à 51 % chez les plus précaires. Au second tour, les scores de François Hollande passent de 49 % chez les moins précaires à 63 % chez les plus précaires.

Les entretiens menés parallèlement à l’enquête par sondage de 2012 auprès de personnes en situation de grande précarité dans les agglomérations de Paris, Grenoble (Isère) et Bordeaux (Gironde) montrent qu’entre Nicolas Sarkozy « le président des riches » et le candidat socialiste il n’y avait pas d’hésitation possible, pour elles la gauche c’était « le socialnbsp;», la gauche c’était « le cœur ».

Cinq ans après, la gauche a déçu l’électorat précaire, qui se tourne vers Marine Le Pen. À l’élection présidentielle de 2017, au 1er tour son score passe de 11 % chez les moins précaires à 36 % chez les plus précaires. Au second tour, c’est 19 % chez les moins précaires contre 53 % chez les plus précaires.

Il en va de même lors de l’élection présidentielle de 2022 : le score de Marine Le Pen au premier tour est trois fois plus élevé chez les personnes les plus précaires comparées aux moins précaires. Au second tour, il est trois fois et demi plus élevé.

Mais dans le contexte particulier des législatives anticipées de 2024, on observe chez les plus précaires un retour en grâce de la gauche, les chances qu’ils votent pour le Nouveau Front populaire égalant alors celles de voter pour le RN.

Contrairement aux idées reçues, le vote des précaires pour l’extrême droite n’est donc pas inéluctable. Il y a plutôt, en fonction du contexte politique, un vote de rejet du pouvoir en place, contre Nicolas Sarkozy hier, contre François Hollande en 2017, contre Emmanuel Macron depuis 2022.

Demain, il peut se traduire par un vote aussi bien pour Marine Le Pen que pour la gauche, comme ce fut le cas aux législatives de 2024, quand la gauche unie retrouvait grâce aux yeux de ces oubliés de la démocratie, en promettant d’en finir avec la brutalité des années Macron.

Nonna Mayer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 11:38

En Europe, les politiques sociales limitent l’appauvrissement des travailleurs en situation de handicap

Justine Bondoux, Responsable de la production de l'enquête SHARE en France, Université Paris Dauphine – PSL

Jusot Florence, Professeure en Sciences Economiques, Université Paris Dauphine – PSL

Thomas Barnay, Full Professor in Economics, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Texte intégral (1889 mots)

La survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme pour tous les salariés européens. Cette perte peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et les politiques d’intégration professionnelle efficaces. Alors, quelles disparités entre les pays européens ? Les femmes et les hommes ? Les différents revenus de compensation ?

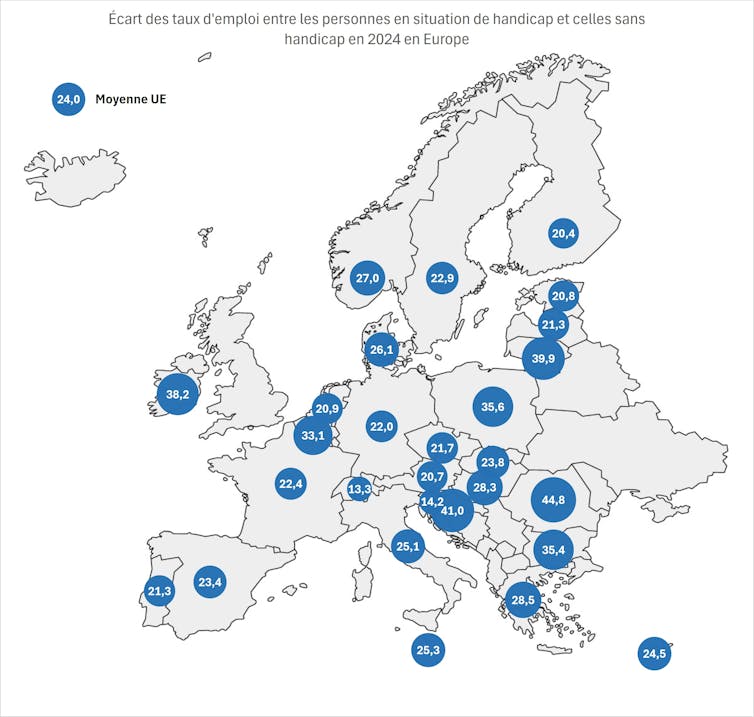

Selon Eurostat, dans l’ensemble de l’Union européenne, l’écart de taux d’emploi entre les personnes en situation de handicap et celles sans handicap atteint 24 points de pourcentage (pp) en 2024. Derrière cette moyenne se cachent de fortes disparités. L’écart n’est que de 8 pp au Luxembourg et de 14 pp en Slovénie, mais dépasse 40 pp en Roumanie et en Croatie – un point de pourcentage correspond à l’écart absolu entre deux taux exprimés en pourcentage.

Sur le marché du travail, le désavantage des personnes en situation de handicap s’explique par plusieurs facteurs : la nécessité de soins réguliers, l’insuffisante adaptation des postes, une baisse de productivité perçue ou réelle, mais aussi des phénomènes de discrimination. Les caractéristiques du handicap telles que son intensité, son type – physique, cognitif, etc. – ou encore le moment de sa survenue – naissance, enfance, âge adulte – peuvent également jouer un rôle crucial.

Alors, que se passe-t-il lorsqu’un handicap survient en deuxième partie de carrière, chez des personnes initialement en emploi et sans limitation déclarée ? Comment cet événement affecte-t-il leurs revenus globaux deux années après ? C’est précisément la question que nous abordons dans une étude publiée dans la revue Annals of Economics and Statistics.

À partir de l’enquête Survey on Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE), menée entre 2011 et 2015 auprès de plus de 2 500 individus âgés de 50 ans et plus, dans 12 pays européens, nous analysons l’effet de la survenue d’un handicap grave sur le revenu global. Nous distinguons ensuite les différents canaux à l’œuvre, en décomposant ce revenu entre salaires d’activité et revenus de remplacement, tels que les pensions ou les allocations.

Concrètement, quelles différences entre les pays européens ?

Chute de près de 79 % des salaires

À partir d’individus initialement en emploi et sans handicap en 2011, nous isolons l’effet du handicap sur le revenu global en combinant deux méthodes économétriques : le Propensity Score Matching et la méthode des différences de différences.

Cette approche permet de comparer, entre 2011 et 2015, les trajectoires de revenus d’individus déclarant un handicap en 2013 (qui perdure en 2015) à celle des individus ne déclarant pas de handicap en 2013 et 2015, tout en homogénéisant leurs caractéristiques initiales de 2011. La méthode permet de tenir compte non seulement des caractéristiques observables – âge, sexe, niveau d’éducation –, mais aussi de l’hétérogénéité non observée, comme la capacité des individus à faire face à leur handicap ou la discrimination des employeurs face aux individus en situation de handicap.

Nous postulons ensuite que cet événement va détériorer la situation sur le marché du travail comme la perte de productivité due au handicap, la réduction subie du temps de travail, voire du chômage. Tout en activant potentiellement des mécanismes de compensation. Pour tester ces hypothèses, nous décomposons le revenu global en salaire d’activité et en revenus de remplacement. Après l’apparition du handicap, les deux hypothèses sont bien confirmées : les salaires chutent fortement, tandis que les revenus de remplacement augmentent. Dans de nombreux cas, cette compensation reste insuffisante pour maintenir le revenu global.

L’apparition d’un handicap entraîne, en moyenne, une chute de près de 79 % des salaires. Malgré une augmentation massive – 200 % en moyenne – des revenus de remplacement tels que les pensions d’invalidité, le revenu global diminue en moyenne d’environ 20 %.

Différentes générosités des systèmes sociaux

Ces chiffres masquent de grandes inégalités entre pays. Dans les systèmes sociaux les plus généreux – Allemagne, Belgique, Danemark, France, Suède et Suisse –, la baisse des salaires est compensée par les revenus de remplacement comme les pensions d’invalidité. Résultat : le revenu global reste stable.

À l’inverse, dans les pays les moins généreux – Autriche, Espagne, Estonie, Italie, République tchèque et Slovénie –, ils ne suffisent pas à endiguer la perte de salaire, entraînant un appauvrissement marqué par une chute du revenu global de 27 %.

Cette hétérogénéité souligne l’importance de la générosité des systèmes sociaux et de leur capacité à protéger les individus face aux risques financiers liés au handicap. Les politiques publiques – allocations, pensions, mesures d’intégration et anti-discrimination – peuvent, par conséquent, couvrir l’intégralité de la perte de revenu lié au handicap.

Les pays nordiques combinent facilité d’accès aux prestations, mesures d’intégration sur le marché du travail et cumul des revenus de remplacement et d’un salaire. À l’inverse, certains pays d’Europe de l’Est faiblement généreux imposent, de surcroît, des conditions strictes pour cumuler pension et autres prestations, ce qui réduit fortement la protection des personnes en situation de handicap.

« Double peine » pour les femmes

Le handicap n’affecte pas les hommes et les femmes de la même manière. Chez les hommes, la baisse des salaires est souvent compensée par les revenus de remplacement, si bien que le revenu global n’est pas significativement affecté. Chez les femmes, les allocations compensent moins la chute des salaires, ce qui entraîne une diminution notable du revenu global de 32 %.

Cette « double peine » des femmes illustre des inégalités persistantes dans l’emploi et les revenus, confirmant des travaux antérieurs sur le sujet, comme ceux des économistes Morley Gunderson et Byron Lee, William John Hanna et Betsy Rogovsky ou Lisa Schur.

Vers une meilleure protection

Nos résultats montrent que la survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme. Cette perte n’est pas inéluctable. Elle peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et où les politiques d’intégration professionnelle permettent de limiter les sorties du marché du travail.

Ils soulignent plusieurs leviers d’action pour les pouvoirs publics :

renforcer les dispositifs de maintien dans l’emploi ;

améliorer l’adaptation des postes de travail ;

ajuster les mécanismes de compensation financière lorsque l’activité professionnelle devient impossible.

Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de compenser la perte de revenu, mais aussi de prévenir la rupture avec l’emploi, qui constitue un facteur majeur de fragilisation économique. Notre étude comporte néanmoins certaines limites. Elle porte exclusivement sur des Européens âgés de 50 ans et plus ; l’impact économique d’un handicap pourrait différer chez les actifs plus jeunes.

La durée de suivi, limitée à deux ans, ne permet pas de saisir pleinement les conséquences de moyen et long termes, notamment en matière de trajectoires professionnelles et de cumul des désavantages. Malgré ces réserves, les résultats apparaissent robustes : la générosité des systèmes sociaux et la capacité à intégrer durablement les personnes handicapées sur le marché du travail sont des déterminants essentiels de leur sécurité économique. À ce titre, les politiques publiques disposent de marges de manœuvre réelles pour protéger les individus face aux aléas de la santé et réduire les inégalités de revenus.

Cette étude a bénéficié d'un financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dans le cadre du projet “Programme Handicap et Perte d’Autonomie - Session 8” de l'Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP). Elle a également reçu le soutien du projet SHARE-France.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview