20.11.2025 à 16:16

Les textes des COP parlent-ils vraiment de climat ? Le regard de l’écolinguistique

Albin Wagener, Professeur en analyse de discours et communication à l'ESSLIL, chercheur au laboratoire ETHICS, Institut catholique de Lille (ICL)

Texte intégral (2295 mots)

Derrière les grandes déclarations de la diplomatie climatique, que disent vraiment les textes des COP ? Une étude de leurs discours, passés au crible du « text mining », montre comment les mots des COP sont davantage centrés sur les mécaniques institutionnelles que sur l’urgence environnementale. Le langage diplomatique sur le climat fabrique ainsi un récit institutionnel dont la nature est presque absente.

Alors que la COP30 se tient au Brésil en ce mois de novembre 2025, des voix s’élèvent : ces montagnes onusiennes accoucheraient-elles de souris ? En effet, ces grand-messes du climat aboutissent le plus souvent à des textes consensuels. Certes, ils reconnaissent – sur le papier – la réalité des enjeux climatiques, mais ils ne sont que rarement suivis d’effets. On se souvient, par exemple, du texte de la COP26, à Glasgow (2021), qui évoquait enfin clairement la question de la sortie des énergies fossiles. Mais la mise en œuvre de cette promesse, non réitérée lors de la COP29, à Bakou (2024), reste encore à concrétiser.

Leur processus de décision même est de plus en plus critiqué. Il ne fait intervenir que les délégations nationales à huis clos, tout en donnant un poids important aux lobbies. On y retrouve bien sûr des ONG, mais aussi des grandes entreprises, comme Coca-Cola lors de la COP27, à Charm el-Cheikh (2022). L’occasion pour les États producteurs d’énergie fossile de se livrer à des opérations remarquables d’écoblanchiment – comme les Émirats arabes unis furent accusés de le faire lors de la COP28 à Dubaï. Dans le même temps, les populations autochtones et les mouvements des jeunes pour le climat peinent à se faire entendre à l’occasion de ces événements.

Afin de mieux comprendre l’évolution sémantique dans les déclarations des COP et de voir dans quelle mesure celles-ci reflètent l’urgence climatique, j’ai mené une analyse de discours à partir des déclarations officielles (en anglais) des COP entre 2015 – soit juste après la signature de l’accord de Paris – et 2022. Cela permet de mieux saisir les représentations sociales des instances internationales à propos du changement climatique, dans la mesure où ces discours prennent sens au cours de leur circulation dans la société.

Écolinguistique et text mining, mode d’emploi

Cette étude s’inscrit dans l’approche écolinguistique héritée des travaux d’Arran Stibbe ; une approche qui permet notamment d’explorer la manière dont les institutions cadrent les discours sur l’environnement, tout en aidant à comprendre comment les intérêts divergents d’acteurs différents aboutissent à des positions médianes. Pour le climat comme pour les autres grands sujets politiques internationaux, la façon dont les acteurs en parlent est capitale pour aboutir à des consensus, des prises de décision et des textes engageant les États.

J’ai mené cette analyse grâce à l’outil Iramuteq, développé par Pascal Marchand et Pierre Ratinaud. Il permet une approche statistique du nombre de mots présents dans un corpus textuel, des mots avec lesquels ils apparaissent le plus souvent, mais également de les croiser avec les définitions et leur sens en contexte.

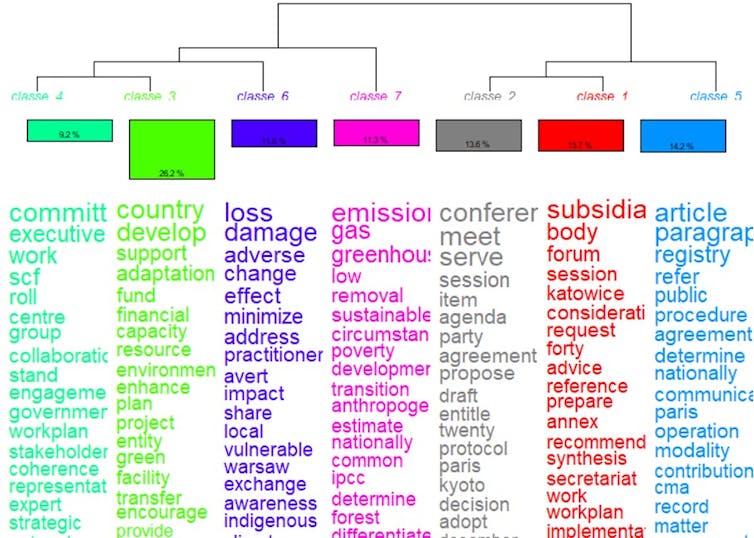

Par ordre de poids statistique, on retrouve ainsi les thèmes suivants :

Fonds de soutien international (26,2 %, en vert fluo, classe 3), qui recoupe les discussions sur l’aide aux pays en voie de développement et la proposition d’un fonds afin de faire face au changement climatique.

Textes des COP (14,2 %, en bleu, classe 5). Cette catégorie intègre les passages qui évoquent le fonctionnement des COP elles-mêmes et des leurs organes administratifs, dont les objectifs sont actés grâce aux textes.

Préparation des COP (13,7 %, en rouge, classe 1). Il s’agit de tout le jargon lié aux coulisses des COP et aux travaux d’organisation qui permettent aux COP d’aboutir et à leurs décisions d’être appliquées de manière concrète.

Organisation des COP (13,6 %, en gris, classe 2). Il s’agit du détail concernant les événements des COP elles-mêmes, c’est-à-dire leur organisation et leur calendrier, avec le fonctionnement par réunions et documents à produire.

Conséquences négatives du changement climatique (11,6 % seulement, en violet, classe 6). Il s’agit des passages où l’accent est mis sur les dommages, les risques et les vulnérabilités, c’est-à-dire les conséquences négatives du réchauffement climatique.

Écologie (11,3 %, rose, classe 7). Cette classe traite des éléments d’ordre écologique liés au changement climatique, ainsi que des causes du réchauffement planétaire.

Gouvernance de la COP (9,2 %, vert pâle, classe 4). Dans cette dernière classe, on retrouve les éléments d’ordre stratégique liés aux COP, à savoir la gouvernance, les parties prenantes, les groupes de travail et les plans à suivre.

À lire aussi : Les mots de la COP : dictionnaire portatif des négociations climatiques

Que retenir de ce découpage ? Les questions strictement climatiques et écologiques ne totalisent que 22,9 % des occurrences dans les textes, ce qui paraît assez faible alors qu’il s’agit des raisons pour lesquelles ces COP existent. Dans une grande majorité des thématiques abordées par le corpus, les COP parlent d’abord d’elles-mêmes.

C’est peu surprenant pour une institution internationale de ce calibre, mais cela pose de sérieuses questions concernant la prise en compte des dimensions extra-institutionnelles du problème.

L’écologie déconnectée des autres mots clés

J’ai ensuite poussé le traitement des données un peu plus loin grâce à une méthode statistique appelée « analyse factorielle de correspondance ». Celle-ci permet de comprendre comment les différentes thématiques sont articulées entre elles dans les discours au sein du corpus.

Les récits en lien avec les thèmes qu’on retrouve au centre droit du graphe, liés aux textes des COP (bleu), à leur préparation (rouge), à leur organisation (gris) et à leur gouvernance (vert pâle) forment ainsi un ensemble homogène.

On note toutefois, dans la partie en bas à gauche, que la gouvernance des COP (vert pâle) a un positionnement hybride et semble jouer le rôle d’interface avec la thématique des conséquences négatives du réchauffement climatique (violet) et celle des fonds de soutien internationaux (vert fluo).

En d’autres termes, ces observations confirment que les COP se donnent bien pour objectif de remédier aux conséquences du changement climatique. Et cela, à travers la gouvernance mise en place par les COP, et avec la proposition d’aides aux pays les plus vulnérables comme moyen.

Quant au thème de l’écologie (en rose), il se retrouve en haut à gauche du graphe. Surtout, il semble comme déconnecté du reste des thématiques. Ceci montre que, dans ces textes, il existe peu de liens entre les propos qui traitent de l’écologie et ceux qui évoquent le fonctionnement des COP ou la mise en œuvre concrète de solutions.

À lire aussi : Les classes populaires en ont-elles vraiment marre de l’écologie ?

L’absence de termes pourtant centraux

Plus intéressant encore, les textes analysés brillent par l’absence relative de certains termes clés.

Ainsi, le terme animal (en anglais) n’est jamais utilisé. Certains termes n’apparaissent qu’une fois dans tous les textes étudiés, comme life, river ou ecological. D’autres apparaissent, mais très peu, comme natural (trois occurrences), earth (quatre occurrences). Des termes comme water, biodiversity ou ocean, aux enjeux colossaux, ne totalisent que six occurrences.

Ainsi, alors que les COP ont pour objectif de s’intéresser aux conséquences du réchauffement climatique sur les sociétés humaines et le vivant en général, il est marquant de constater que la plupart des champs thématiques du corpus parlent non pas des problèmes liés au changement climatiques, mais surtout des COP elles-mêmes, plus précisément de leur fonctionnement.

En d’autres termes, les COP se parlent à elles-mêmes, dans une logique de vase clos qui vise d’abord à s’assurer que les dispositions prises pour respecter l’accord de Paris sont bien respectées.

À lire aussi : À quoi servent les COP ? Une brève histoire de la négociation climatique

Cet état de fait contraste avec les conséquences concrètes du réchauffement climatique. Il illustre la vivacité de représentations d’ordre gestionnaire et institutionnel, qui s’autoalimentent en voyant d’abord l’environnement, la biodiversité et le vivant comme des ressources à préserver ou des objectifs à accomplir. En restant focalisées sur l’accord de Paris, les déclarations officielles voient ainsi le vivant et la biodiversité comme autant d’outils, d’objets ou de cases à cocher pour rendre compte d’engagements pris au niveau international.

C’est compréhensible étant donnée la nature des textes des COP et du contexte socio-institutionnel qui encadrent leur production. Il n’en reste pas moins que cela trahit bon nombre de représentations qui continuent de percoler nos imaginaires. Dans cette logique, les éléments d’ordre naturel, environnemental ou écologique constituent soit des ressources à utiliser ou préserver, soit des éléments à gérer, soit des objectifs à remplir. Or, cette représentation est loin d’être neutre, comme l’explique George Lakoff.

Ici, le changement climatique est donc traité comme un ensemble de problèmes auxquels il s’agit d’apporter de simples solutions techniques ou des mécanismes de compensation, sans que les conditions qui alimentent ce même dérèglement climatique (notamment liées au système économique et aux modes de production et de consommation) ne soient abordées à aucun moment dans les textes.

C’est cette même logique qui semble condamner les instances internationales à tenter de gérer les conséquences du réchauffement climatique, tout en évitant soigneusement d’en traiter les causes.

Albin Wagener ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.11.2025 à 16:16

On peut réactiver un souvenir ou le faire disparaître de façon réversible – chez la souris

Jean-Christophe Cassel, Professeur de neurosciences à l'Université de Strasbourg, Université de Strasbourg

Texte intégral (1776 mots)

Après avoir démontré que les souvenirs s’inscrivent de façon matérielle dans notre cerveau, les scientifiques s’attèlent à la tâche de réactiver des souvenirs attaqués par des maladies neurodégénératives chez des souris.

Chacun sait ce qu’est un souvenir : un événement, une odeur, une sensation de notre passé que nous pouvons rappeler. Mais à quoi ressemble-t-il dans notre cerveau ?

Il est porté par des groupes de neurones interconnectés. À cette échelle, le support du souvenir est appelé « engramme ». Ce mot désigne le substrat matériel constitué par un réseau spécifique de neurones, dont les interconnexions se sont renforcées durablement lors de la mémorisation. Ainsi, quand on se souvient, une partie de ce réseau est réactivée. Les recherches récentes montrent comment se fait cette réactivation et comment on peut la contrôler de façon réversible chez la souris.

Mieux comprendre les mécanismes cellulaires qui sous-tendent nos souvenirs est un enjeu de taille, car nombre de maladies neurodégénératives et de traumatismes altèrent notre mémoire, non seulement en perturbant l’accès aux images de notre passé, mais aussi en s’attaquant directement au matériel biologique dans lequel ces images sont fixées.

Comment les souvenirs s’inscrivent dans le cerveau

L’idée que nos souvenirs ne sont pas quelque chose d’immatériel mais ont un support physique est ancienne. Déjà Platon imaginait que l’âme recèle des tablettes de cire dans lesquelles se grave ce que nous voulons retenir.

Mais il a fallu bien longtemps pour affiner cette intuition, puis pour la démontrer expérimentalement. À la fin du XIXe siècle, l’Espagnol Santiago Ramon y Cajal pense que les connexions entre certains neurones sont renforcées lors d’activations répétées accompagnant l’apprentissage – ainsi se formerait le souvenir.

Dans les années 1960, ces spéculations commencent à trouver une assise expérimentale. C’est d’abord chez un mollusque marin, l’aplysie, qu’on les démontre. Lorsqu’on stimule mécaniquement une partie de son dos, il rétracte ses branchies pour les protéger. Mais si cette stimulation est répétée quelques fois, le réflexe s’atténue durablement. Cette adaptation repose sur une réduction prolongée de l’excitabilité synaptique et du nombre de synapses dans le circuit moteur qui pilote la rétraction.

À l’inverse, une sensibilisation de ce réflexe, déclenchée par une stimulation nociceptive (douleur déclenchée par une agression de l’organisme, ndlr) appliquée sur la queue de l’animal, provoque une augmentation persistante de l’excitabilité synaptique et fait apparaître des connexions additionnelles. En 1973, un mécanisme du même type est décrit dans l’hippocampe du lapin – il est nommé « potentialisation à long terme ».

Pour désigner l’encodage permanent dans le substrat cérébral des éléments d’une expérience vécue, rappelons la formule laconique de Carla Shatz :

« Neurons that fire together, wire together » (Les neurones qui se coactivent s’interconnectent.) Carla Shatz, 1992, « Scientific American »

Observer directement les souvenirs en « allumant » les neurones interconnectés

Si les neurones coactivés au cours de l’encodage se réactivent pour permettre le rappel d’un souvenir (Figure 1), on doit pouvoir prouver que leur réactivation accompagne le rappel du souvenir et montrer que leur destruction l’empêche.

Pour ce qui est de la réactivation lors du rappel, le groupe de Mark Mayford a appris à des souris à reconnaître un signal sonore annonçant un choc électrique désagréable. Lorsque plus tard, les souris réentendent ce son, leur immobilité traduit la peur, donc une réactivation du souvenir de ce qu’annonce le son.

Pour imager les neurones qui portent la réactivation du souvenir, voici la procédure : avant l’apprentissage, on infecte des cellules de l’amygdale

– une structure cruciale pour les émotions, dont la peur – avec un virus qui permettra de rendre fluorescents les neurones activés pendant l’apprentissage. Ultérieurement, une fois que ces souris ont réentendu le son, elles sont mises à mort et, à l’aide d’un second marquage, on visualise les neurones qui se sont activés pendant ce rappel. Du coup, les neurones doublement marqués auront été activés pendant l’apprentissage et réactivés pendant le rappel. Or, Mayford et ses collègues constatent qu’il y a bien eu augmentation du double marquage chez les souris ayant eu peur pendant le rappel (comparativement aux différentes conditions de contrôle).

Pour ce qui est de la destruction des neurones qui aboutissent à l’anéantissement du souvenir, on utilisera également une stratégie reposant sur une infection virale des neurones de l’amygdale, mais cette fois, les neurones activés pendant l’apprentissage seront tués avant le rappel à l’aide d’une toxine. De cette manière, le groupe de Paul Frankland a pu montrer qu’une destruction de ces neurones faisait disparaître toute réaction de peur chez les souris car, du fait de la mort des neurones « souvenir », elles ont oublié la signification du signal sonore.

Comment réactiver un souvenir ou le faire disparaître de façon réversible ?

Aujourd’hui, les chercheurs ont peaufiné cette démonstration en parvenant à manipuler ponctuellement et réversiblement l’engramme (le réseau de neurones souvenirs) pour induire l’expression ou la disparition d’un souvenir.

C’est là qu’intervient une technique relativement récente : l’optogénétique. Elle permet de contrôler (soit activer, soit inhiber) avec une grande précision l’activité de certains neurones en les exposant à de la lumière par l’intermédiaire d’une fibre optique plongée dans une région d’intérêt du cerveau. Il suffit pour cela de rendre ces neurones sensibles à une longueur d’onde lumineuse par introduction de gènes codant pour des protéines photosensibles. De plus, il est possible de faire dépendre l’expression de ces gènes de l’activation même des neurones.

C’est ainsi que le groupe de Susumu Tonegawa a pu montrer, chez la souris, qu’après l’apprentissage d’un danger lié à un contexte donné, l’activation par la lumière des neurones ayant participé à l’apprentissage induisait un comportement de peur, donc un rappel… et cela dans un contexte sans danger bien connu de la souris, et sans rapport avec celui de l’apprentissage ! Par ailleurs, lorsque ces neurones étaient inhibés par la lumière dans le contexte dangereux, la souris ne manifestait plus aucune peur.

Implanter un faux souvenir

Il y a même mieux, puisque le groupe de Tonegawa a aussi réussi à implanter un faux souvenir dans la mémoire des souris.

Les souris ont d’abord encodé un premier contexte parfaitement neutre. Les neurones ayant été activés pendant l’encodage de ce contexte ont exprimé une protéine photoactivable avec de la lumière bleue. Les chercheurs ont ensuite exposé ces souris à un autre contexte, celui-là désagréable, tout en activant conjointement la trace du premier avec de la lumière bleue.

Lorsque les souris étaient ultérieurement réexposées au premier contexte (pourtant neutre, à la base), elles se sont mises à le craindre.

Enfin, dans un modèle murin de maladie d’Alzheimer, le groupe de Tonegawa est même allé jusqu’à ressusciter un souvenir le temps d’une photoactivation d’un engramme d’abord rendu photoactivable mais ultérieurement oublié, alors même que celui-ci était invalidé du fait de l’évolution d’un processus neurodégénératif.

Pour l’heure, ces résultats, bien que spectaculaires, et avec lesquels s’alignent les données produites par d’autres groupes de recherche, se limitent à des mémoires simples qui pilotent des comportements simples dans des modèles animaux raisonnablement complexes.

Reste à savoir si les travaux menés sur ces modèles sont généralisables sans nuances à l’humain, et par quel mécanisme un motif d’activation neuronale peut générer des images et des impressions passées dans une phénoménologie consciente actuelle.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a eu lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.

Jean-Christophe Cassel a reçu des financements de l'ANR. ANR-14-CE13-0029-01 ANR-23-CE37-0012-02

20.11.2025 à 11:22

L’IA générative est-elle soutenable ? Le vrai coût écologique d’un prompt

Denis Trystram, Professeur des universités en informatique, Université Grenoble Alpes (UGA)

Danilo Carastan Dos Santos, Professeur assistant, Université Grenoble Alpes (UGA)

Djoser Simeu, Ingénieure de recherche en Intelligence Artificielle Frugale, Inria

Laurent Lefèvre, Chercheur en informatique, Inria

Texte intégral (2747 mots)

Circulez, il n’y a rien à voir ? Les estimations du bilan environnemental de l’intelligence artificielle générative, comme celles réalisées à l’été 2025 par Google sur son IA Gemini, semblent rassurantes : seulement 0,003 g de CO2 et cinq gouttes d’eau par « prompt ». Des résultats qui dépendent en réalité beaucoup des choix méthodologiques réalisés, alors que de telles études sont le plus souvent menées en interne et manquent de transparence. Le problème est que ces chiffres font de plus en plus souvent figure d’argument marketing pour inciter à l’utilisation de l’IA générative, tout en ignorant le risque bien réel d’effet rebond lié à l’explosion des usages.

Depuis la sortie de ChatGPT fin 2022, les IA génératives ont le vent en poupe. En juillet 2025, OpenAI annonçait que ChatGPT recevait 18 milliards de « prompts » (instructions écrites par les utilisateurs) par semaine, pour 700 millions d’utilisateurs – soit 10 % de la population mondiale.

Aujourd’hui, la ruée vers ces outils est mondiale : tous les acteurs de la Big Tech développent désormais leurs propres modèles d’IA générative, principalement aux États-Unis et en Chine. En Europe, le Français Mistral, qui produit l’assistant Le Chat, a récemment battu les records avec une capitalisation proche de 12 milliards d’euros. Chacun de ces modèles s’inscrit dans un environnement géopolitique donné, avec des choix technologiques parfois différents. Mais tous ont une empreinte écologique considérable qui continue d’augmenter de façon exponentielle, portée par la démultiplication des usages. Certains experts, dont ceux du think tank spécialisé The Shift Project, sonnent l’alerte : cette croissance n’est pas soutenable.

À lire aussi : L’IA peut-elle vraiment être frugale ?

Or, tous les acteurs du domaine – y compris les consommateurs – sont aujourd’hui bien conscients que du coût environnemental qui accompagne les usages liés au numérique, mais pas forcément des chiffres que cela représente.

Poussés par de multiples raisons (obligations réglementaires, marketing, parfois par conscience environnementale), plusieurs des grands acteurs de la tech ont récemment réalisé l’analyse de cycle de vie (ACV, méthodologie permettant d’évaluer l’impact environnemental global d’un produit ou service) de leurs modèles.

Fin août 2025, Google a publié la sienne pour quantifier les impacts de son modèle Gemini. Que valent ces estimations, et peut-on s’y fier ?

Une empreinte carbone étonnement basse

Un modèle d’IA générative, pour fonctionner, doit d’abord être « entraîné » à partir d’une grande quantité d’exemples écrits. Pour mesurer l’électricité consommée par un « prompt », Google s’est donc concentré sur la phase d’utilisation – et non pas d’entraînement – de son IA Gemini. Selon ses propres calculs, Google annonce donc qu’un prompt ne consommerait que 0,24 wattheure (Wh) en moyenne – c’est très faible : environ une minute de consommation d’une ampoule électrique standard de 15 watts.

Comment les auteurs sont-ils arrivés à ce chiffre, significativement plus faible que dans les autres études déjà réalisées à ce sujet, comme celle menée par Mistral IA en juillet 2025 ?

La première raison tient à ce que Google mesure réellement. On apprend par exemple dans le rapport que l’électricité consommée par un prompt est utilisée pour 58 % par des processeurs spécialisés pour l’IA (l’unité de traitement graphique, ou GPU, et le circuit intégré spécifique Tensor Processing Unit, ou TPU), 25 % par des processeurs classiques et à hauteur d’environ 10 % par les processeurs en veille, et les 7 % restants pour le refroidissement des serveurs et le stockage de données.

Autrement dit, Google ne tient ici compte que de l’électricité consommée par ses propres data centers, et pas de celle consommée par les terminaux et les routeurs des utilisateurs.

Par ailleurs, aucune information n’est donnée sur le nombre d’utilisateurs ou le nombre de requêtes prises en compte dans l’étude, ce qui questionne sa crédibilité. Dans ces conditions, impossible de savoir comment le comportement des utilisateurs peut affecter l’impact environnemental du modèle.

À lire aussi : Impact environnemental du numérique : l’inquiétant boom à venir

Google a racheté en 2024 l’équivalent de la production d’électricité annuelle de l’Irlande

La seconde raison tient à la façon de convertir l’énergie électrique consommée en équivalent CO2. Elle dépend du mix électrique de l’endroit où l’électricité est consommée, tant du côté des data centers que des terminaux des utilisateurs. Ici, on l’a vu, Google ne s’intéresse qu’à ses propres data centers.

Depuis longtemps, Google a misé sur l’optimisation énergétique, en se tournant vers des sources décarbonées ou renouvelables pour ses centres de données répartis partout dans le monde. Selon son dernier rapport environnemental, l’effort semble porter ses fruits, avec une diminution de 12 % des émissions en un an, alors que la demande a augmenté de 27 % sur la même période. Les besoins sont colossaux : en 2024, Google a consommé, pour ses infrastructures de calcul, 32 térawattsheures (TWh), soit l’équivalent de la production d’électricité annuelle de l’Irlande.

À lire aussi : Un data center près de chez soi, bonne ou mauvaise nouvelle ?

De fait, l’entreprise a signé 60 contrats exclusifs de fourniture en électricité à long terme en 2024, pour un total de 170 depuis 2010. Compte tenu de l’ampleur des opérations de Google, le fait d’avoir des contrats d’électricité exclusifs à long terme compromet la décarbonation dans d’autres secteurs. Par exemple, l’électricité à faibles émissions qui alimente les prompts pourrait être utilisée pour le chauffage, secteur qui dépend encore fortement des combustibles fossiles.

Dans certains cas, ces contrats impliquent la construction de nouvelles infrastructures de production d’énergie. Or, même pour la production d’énergie renouvelable décarbonée, leur bilan environnemental n’est pas entièrement neutre : par exemple, l’impact associé à la fabrication de panneaux photovoltaïques est compris entre 14 gCO2eq et 73 gCO2eq/kWh, ce que Google ne prend pas en compte dans ses calculs.

Enfin, de nombreux services de Google font appel à de la « colocation » de serveurs dans des data centers qui ne sont pas nécessairement décarbonés, ce qui n’est pas non plus pris en compte dans l’étude.

Autrement dit, les choix méthodologiques réalisés pour l’étude ont contribué à minimiser l’ampleur des chiffres.

Cinq gouttes d’eau par prompt, mais 12 000 piscines olympiques au total

La consommation d’eau douce est de plus en plus fréquemment prise en compte dans les rapports environnementaux liés au numérique. Et pour cause : il s’agit d’une ressource précieuse, constitutive d’une limite planétaire récemment franchie.

L’étude de Google estime que sa consommation d’eau pour Gemini est de 0,26 ml – soit cinq gouttes d’eau – par prompt. Un chiffre qui semble dérisoire, ramené à l’échelle d’un prompt, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières : il faut le mettre en perspective avec l’explosion des usages de l’IA.

Globalement, Google a consommé environ 8 100 millions de gallons (environ 30 millions de mètres cubes, l’équivalent de quelque 12 000 piscines olympiques) en 2024, avec une augmentation de 28 % par rapport à 2023.

Mais là aussi, le diable est dans les détails : le rapport de Google ne comptabilise que l'eau consommée pour refroidir les serveurs (selon un principe très similaire à la façon dont nous nous rafraîchissons lorsque la sueur s’évapore de notre corps). Le rapport exclut de fait la consommation d’eau liée à la production d’électricité et à la fabrication des serveurs et autres composants informatiques, qui sont pourtant prises en compte pour le calcul de son empreinte carbone, comme on l’a vu plus haut. En conséquence, les indicateurs d’impact environnemental (carbone, eau…) n’ont pas tous le même périmètre, ce qui complique leur interprétation.

À lire aussi : Les métaux de nos objets connectés, face cachée de l’impact environnemental du numérique

Des études encore trop opaques

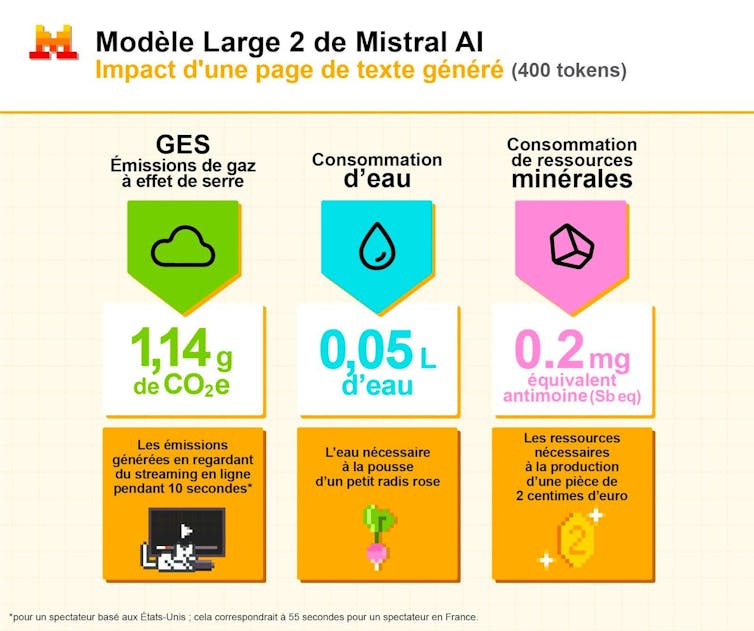

Comme la plupart des études sur le sujet, celle de Google a été menée en interne. Si on comprend l’enjeu de secret industriel, un tel manque de transparence et d’expertise indépendante pose la question de sa légitimité et surtout de sa crédibilité. On peut néanmoins chercher des points de comparaisons avec d’autres IA, par exemple à travers les éléments présentés par Mistral IA en juillet 2025 sur les impacts environnementaux associés au cycle de vie de son modèle Mistral Large 2, une première.

Cette étude a été menée en collaboration avec un acteur français reconnu de l’analyse du cycle de vie (ACV), Carbone4, avec le soutien de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), ce qui est un élément de fiabilité. Les résultats sont les suivants.

Pendant les dix-huit mois de durée de vie totale du modèle, environ 20 000 tonnes équivalent CO2 ont été émises, 281 000 m3 d’eau consommée et 660 kg équivalent antimoine (indicateur qui prend en compte l’épuisement des matières premières minérales métalliques).

Mistral attire l’attention sur le fait que l’utilisation du modèle (inférence) a des effets qu’ils jugent « marginaux », si on considère un prompt moyen utilisant 400 « tokens » (unités de traitement corrélées à la taille du texte en sortie) : ce prompt correspond à l’émission de 1,14 g équivalent CO2, de 50 ml d’eau et 0,5 mg équivalent antimoine. Des chiffres plus élevés que ceux avancés par Google, obtenus, comme on l’a vu, grâce à une méthodologie avantageuse. De plus, Google s’est basé dans son étude sur un prompt « médian » sans donner davantage de détails statistiques, qui seraient pourtant bienvenus.

En réalité, l’une des principales motivations, que cela soit celles de Google ou de Mistral, derrière ce type d’étude reste d’ordre marketing : il s’agit de rassurer sur l’impact environnemental (ce qu’on pourrait qualifier de « greenwashing ») de l’IA pour pousser à la consommation. Ne parler que de l’impact venant des prompts des utilisateurs fait également perdre de vue la vision globale des coûts (par exemple, ceux liés à l’entraînement des modèles).

À lire aussi : Comment rendre l’électronique plus soutenable ?

Reconnaissons que le principe d’effectuer des études d’impacts est positif. Mais l’opacité de ces études, même lorsqu’elles ont le mérite d’exister, doit être interrogée. Car, à ce jour, Mistral pas plus que Google n’ont pas dévoilé tous les détails des méthodologies utilisées, les études ayant été menées en interne. Or, il faudrait pouvoir disposer d’un référentiel commun qui permettrait de clarifier ce qui doit être pris en compte dans l’analyse complète du cycle de vie (ACV) d’un modèle d’IA. Ceci permettrait de réellement comparer les résultats d’un modèle à l’autre et de limiter les effets marketing.

Une des limites tient probablement à la complexité des IA génératives. Quelle part de l’empreinte environnementale peut-on rattacher à l’utilisation du smartphone ou de l’ordinateur pour le prompt ? Les modèles permettant le fine-tuning pour s’adapter à l’utilisateur consomment-ils plus ?

La plupart des études sur l’empreinte environnementale des IA génératives les considèrent comme des systèmes fermés, ce qui empêche d’aborder la question pourtant cruciale des effets rebonds induits par ces nouvelles technologies. Cela empêche de voir l’augmentation vertigineuse de nos usages de l’IA, en résumant le problème au coût environnemental d’un seul prompt.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

18.11.2025 à 16:13

Pour prédire si un volcan sera effusif ou explosif, il faut s’intéresser à ses bulles

Olivier Roche, Chercheur en volcanologie, Institut de recherche pour le développement (IRD); Université Clermont Auvergne (UCA)

Jean-Michel Andanson, Chargé de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Université Clermont Auvergne (UCA)

Texte intégral (1769 mots)

Une étude publiée très récemment dans la revue « Science » permet de mieux comprendre le moteur des éruptions volcaniques : la formation des bulles dans le magma.

Les observations faites depuis des décennies dans diverses régions du monde montrent que les éruptions volcaniques sont caractérisées par deux types de comportement en surface. D’un côté du spectre, le magma qui remonte depuis les profondeurs de la Terre est émis calmement sous forme de coulées ou de dômes de lave, caractérisant ainsi le style « effusif ». C’est le cas des volcans d’Hawaï ou de La Réunion dont les éruptions quasi annuelles font souvent l’actualité dans les médias.

À l’opposé, un mélange turbulent de gaz et de cendres est éjecté violemment dans l’atmosphère, définissant ainsi le style « explosif ». Le mélange forme un panache qui s’élève dans un premier temps à des altitudes pouvant atteindre 40-50 kilomètres et qui finit souvent par s’effondrer sous l’effet de la gravité pour former des nuées ardentes dévastatrices qui se propagent à haute vitesse le long du sol. Un exemple célèbre est l’éruption du Vésuve en l’an 79 de notre ère qui détruisit les villes de Pompéi et d’Herculanum.

Les données collectées par les scientifiques montrent que le comportement d’un volcan comme le Vésuve peut changer au cours du temps, alternant les périodes effusives et explosives, à cause de variations de la nature des magmas et des conditions de stockage en profondeur. Dans ce contexte, comprendre les mécanismes fondamentaux des éruptions volcaniques afin de mieux prédire leurs conséquences est un enjeu sociétal et environnemental majeur compte-tenu qu’environ 600 millions de personnes dans le monde vivent dans des zones potentiellement touchées par les aléas volcaniques.

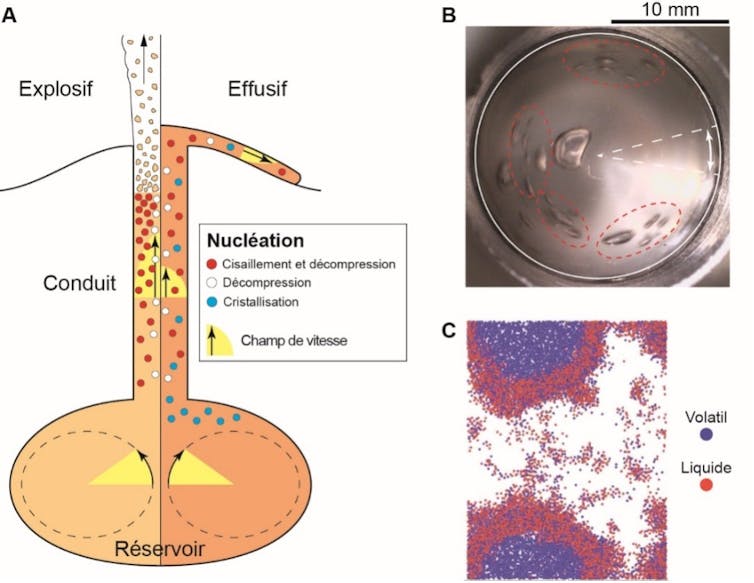

Comprendre l’origine des bulles dans le magma

Le moteur des éruptions volcaniques est la formation des bulles de gaz dans le magma. En particulier, la temporalité de la formation puis de la croissance des bulles, le volume qu’elles occupent et leur capacité à ne pas se séparer du liquide magmatique contrôlent la dynamique de la remontée du mélange dans le conduit volcanique vers la surface et, au final, le style éruptif décrit ci-dessus (Figure 1A). C’est dans ce cadre que nous avons mené une étude pour mieux comprendre l’origine de la formation des bulles, un phénomène appelé « nucléation ». Les résultats de nos travaux ont été publiés le 6 novembre dans la revue Science.

Jusqu’à présent, les volcanologues ont considéré que la nucléation des bulles était déclenchée principalement par la décompression du magma saturé en gaz dissous (essentiellement de la vapeur d’eau) lors de l’ascension dans le conduit. En effet, chacun a déjà constaté l’effet produit par l’ouverture trop rapide d’une bouteille de boisson gazeuse : lorsque la pression chute, le liquide qui contient du gaz dissous (CO2 dans ce cas) devient sursaturé, et des bulles de gaz se forment alors rapidement, croissent, et entraînent le liquide vers le goulot de la bouteille. Au cours de la nucléation, la différence de pression entre un embryon de bulle et le liquide est connue comme une source d’énergie mécanique qui contribue à faire croître l’amas gazeux alors que la tension superficielle du liquide s’y oppose, et au-delà d’une taille critique, l’embryon devient une bulle qui croît spontanément.

Or, les différences de vitesse au sein d’un magma en mouvement génèrent des forces dites de cisaillement qui pourraient être une autre source d’énergie mécanique apte à déclencher la nucléation. C’est le cas en particulier dans un conduit volcanique en raison d’une différence de vitesse entre les bords, où le frottement est important, et le centre (Figure 1A).

L’importance des forces de cisaillement

Nous avons testé cette hypothèse au moyen d’expériences dites analogiques, réalisées dans des conditions de température et avec des matériaux différents de ceux dans la nature. Les expériences sont faites dans un rhéomètre, un équipement utilisé pour mesurer la capacité des fluides à se déformer. Ce dispositif permet de cisailler une couche d’oxyde de polyéthylène liquide à 80 °C et sursaturé en CO2, laquelle simule le magma dans la nature. Les expériences montrent que la nucléation de bulles de gaz est déclenchée lorsque la force de cisaillement appliquée atteint une valeur seuil qui décroît avec la teneur en CO2 (Figure 1B). De plus, le cisaillement cause le rapprochement puis l’agglomération en de plus grosses bulles et ainsi leur croissance. Nos données expérimentales sont en accord avec un modèle qui indique que la taille minimale pour qu’un embryon de bulle puisse croître est de près d’un millionième de millimètre. Ces résultats sont complétés par des simulations moléculaires qui confirment que la nucléation se produit si le cisaillement est suffisamment fort (Figure 1C).

Nous avons finalement extrapolé nos résultats aux systèmes volcaniques en tenant compte du rapport des pressions mises en jeu et des propriétés des magmas. L’analyse montre que la nucléation par cisaillement peut se produire dans un conduit dans presque tous les cas, et nous en tirons deux conclusions principales. La première est qu’un magma pauvre en gaz dissous, et donc a priori non explosif, pourrait néanmoins conduire à une éruption violente en raison d’un important cisaillement causant une nucléation massive. La seconde est qu’une nucléation efficace dans un magma très visqueux et très riche en gaz dissous, couplée à la décompression lors de la remontée et à une agglomération et à une croissance rapide des bulles, peut conduire à la formation de chenaux de dégazage connecté à la surface et engendrer, paradoxalement, une éruption non violente. Ce processus peut être renforcé lorsque la nucléation se produit à proximité de bulles préexistantes, comme le montrent nos expériences. Ce mécanisme explique l’observation contre-intuitive faite depuis longtemps par les volcanologues selon laquelle les magmas très visqueux et contenant de fortes teneurs en gaz dissous peuvent produire des éruptions effusives.

Nos travaux suggèrent que la nucléation induite par cisaillement doit désormais être intégrée aux modèles mathématiques de conduits volcaniques développés par les volcanologues et qui permettent de prédire les dynamismes éruptifs. En couplant cette approche à d’autres modèles qui simulent des coulées de la lave, des panaches ou des nuées ardentes, il est ainsi possible de définir les zones potentiellement atteintes par les produits des éruptions. Cette tâche est essentielle pour la gestion des risques naturels et pour la protection des populations qui vivent à proximité des volcans actifs.

Olivier Roche a reçu des financements du programme I-SITE CAP 20-25 piloté par l'UCA.

Jean-Michel Andanson a reçu des financements ANR, CNRS, Université Clermont Auvergne, commission européenne, Fond national Suisse.

17.11.2025 à 16:02

Elon Musk a raison de dire que Wikipédia est biaisé, mais Grokipedia et l’IA ne feront pas mieux

Taha Yasseri, Workday Professor of Technology and Society, Trinity College Dublin

Texte intégral (2456 mots)

Grokipedia, le nouveau projet d’Elon Musk, mis en ligne le 27 octobre 2025, promet plus de neutralité que Wikipédia. Pourtant, les modèles d’IA sur lesquels il repose restent marqués par les biais de leurs données.

La société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, xAI, a lancé, le 27 octobre 2025, la version bêta d’un nouveau projet destiné à concurrencer Wikipédia, Grokipedia. Musk présente ce dernier comme une alternative à ce qu’il considère être « le biais politique et idéologique » de Wikipédia. L’entrepreneur promet que sa plateforme fournira des informations plus précises et mieux contextualisées grâce à Grok, le chatbot de xAI, qui générera et vérifiera le contenu.

A-t-il raison ? La problématique du biais de Wikipédia fait débat depuis sa création en 2001. Les contenus de Wikipédia sont rédigés et mis à jour par des bénévoles qui ne peuvent citer que des sources déjà publiées, puisque la plateforme interdit toute recherche originale. Cette règle, censée garantir la vérifiabilité des faits, implique que la couverture de Wikipédia reflète inévitablement les biais des médias, du monde académique et des autres institutions dont elle dépend.

Ces biais ne sont pas uniquement politiques. Ainsi, de nombreuses recherches ont montré un fort déséquilibre entre les genres parmi les contributeurs, dont environ 80 % à 90 % s’identifient comme des hommes dans la version anglophone. Comme la plupart des sources secondaires sont elles aussi majoritairement produites par des hommes, Wikipédia tend à refléter une vision plus étroite du monde : un dépôt du savoir masculin plutôt qu’un véritable panorama équilibré des connaissances humaines.

Le problème du bénévolat

Sur les plateformes collaboratives, les biais tiennent souvent moins aux règles qu’à la composition de la communauté. La participation volontaire introduit ce que les sciences sociales appellent un « biais d’autosélection » : les personnes qui choisissent de contribuer partagent souvent des motivations, des valeurs et parfois des orientations politiques similaires.

De la même manière que Wikipédia dépend de cette participation volontaire, c’est aussi le cas de Community Notes, l’outil de vérification des faits de Musk sur X (anciennement Twitter). Une analyse que j’ai menée avec des collègues montre que sa source externe la plus citée, après X lui-même, est en réalité Wikipédia.

Les autres sources les plus utilisées se concentrent elles aussi du côté des médias centristes ou orientés à gauche. Elles reprennent la même liste de sources « approuvées » que Wikipédia ; c’est-à-dire précisément le cœur des critiques de Musk adressées à l’encyclopédie ouverte en ligne. Pourtant, personne ne reproche ce biais à Musk.

Wikipédia reste au moins l’une des rares grandes plateformes à reconnaître ouvertement ses limites et à les documenter. La recherche de la neutralité y est inscrite comme l’un de ses cinq principes fondateurs. Des biais existent, certes, mais l’infrastructure est conçue pour les rendre visibles et corrigibles.

Les articles contiennent souvent plusieurs points de vue, traitent des controverses et même consacrent des sections entières aux théories complotistes, comme celles entourant les attentats du 11-Septembre. Les désaccords apparaissent dans l’historique des modifications et sur les pages de discussion, et les affirmations contestées sont signalées. La plateforme est imparfaite mais autorégulée, fondée sur le pluralisme et le débat ouvert.

L’IA est-elle impartiale ?

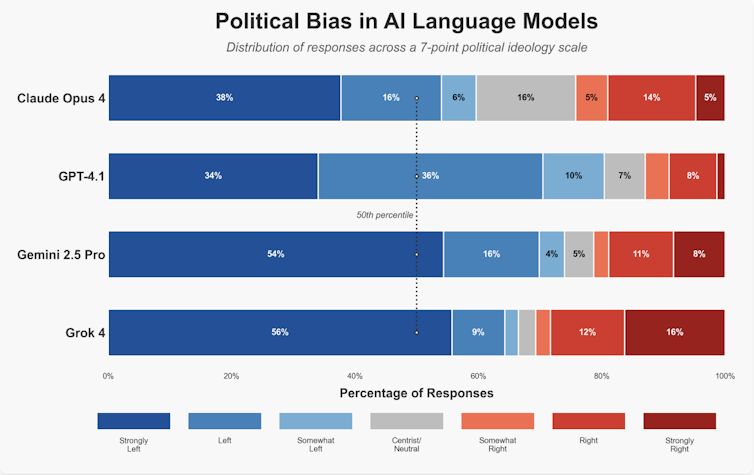

Si Wikipédia reflète les biais de ses contributeurs humains et des sources qu’ils mobilisent, l’IA souffre du même problème avec ses données d’entraînement. Grokipedia : Elon Musk a raison de dire que Wikipédia est biaisée, mais son alternative fondée sur l’IA ne fera pas mieux

Les grands modèles de langage (LLM) utilisés par Grok sont formés sur d’immenses corpus issus d’Internet, comme les réseaux sociaux, les livres, les articles de presse et Wikipédia elle-même. Des études ont montré que ces modèles reproduisent les biais existants – qu’ils soient de genre, d’ordre politique ou racial – présents dans leurs données d’entraînement.

Musk affirme que Grok a été conçu pour contrer de telles distorsions, mais Grok lui-même a été accusé de partialité. Un test, dans laquelle quatre grands modèles de langage ont été soumis à 2 500 questions politiques, semble montrer que Grok est plus neutre politiquement que ses rivaux, mais présente malgré tout un biais légèrement orienté à gauche (les autres étant davantage marqués à gauche).

Si le modèle qui soustend Grokipedia repose sur les mêmes données et algorithmes, il est difficile d’imaginer comment une encyclopédie pilotée par l’IA pourrait éviter de reproduire les biais que Musk reproche à Wikipédia. Plus grave encore, les LLM pourraient accentuer le problème. Ceux-ci fonctionnent de manière probabiliste, en prédisant le mot ou l’expression la plus probable à venir sur la base de régularités statistiques, et non par une délibération entre humains. Le résultat est ce que les chercheurs appellent une « illusion de consensus » : une réponse qui sonne de manière autoritaire, mais qui masque l’incertitude ou la diversité des opinions.

De ce fait, les LLM tendent à homogénéiser la diversité politique et à privilégier les points de vue majoritaires au détriment des minoritaires. Ces systèmes risquent ainsi de transformer le savoir collectif en un récit lisse mais superficiel. Quand le biais se cache sous une prose fluide, les lecteurs peuvent même ne plus percevoir que d’autres perspectives existent.

Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain

Cela dit, l’IA peut aussi renforcer un projet comme Wikipédia. Des outils d’IA contribuent déjà à détecter le vandalisme, à suggérer des sources ou à identifier des incohérences dans les articles. Des recherches récentes montrent que l’automatisation peut améliorer la précision si elle est utilisée de manière transparente et sous supervision humaine.

L’IA pourrait aussi faciliter le transfert de connaissances entre différentes éditions linguistiques et rapprocher la communauté des contributeurs. Bien mise en œuvre, elle pourrait rendre Wikipédia plus inclusif, efficace et réactif sans renier son éthique centrée sur l’humain.

De la même manière que Wikipédia peut s’inspirer de l’IA, la plate-forme X pourrait tirer des enseignements du modèle de construction de consensus de Wikipédia. Community Notes permet aux utilisateurs de proposer et d’évaluer des annotations sur des publications, mais sa conception limite les discussions directes entre contributeurs.

Un autre projet de recherche auquel j’ai participé a montré que les systèmes fondés sur la délibération, inspirés des pages de discussion de Wikipédia, améliorent la précision et la confiance entre participants, y compris lorsque cette délibération implique à la fois des humains et une IA. Favoriser le dialogue plutôt que le simple vote pour ou contre rendrait Community Notes plus transparent, pluraliste et résistant à la polarisation politique.

Profit et motivation

Une différence plus profonde entre Wikipédia et Grokipedia tient à leur finalité et, sans doute, à leur modèle économique. Wikipédia est géré par la fondation à but non lucratif Wikimedia Foundation, et la majorité de ses bénévoles sont motivés avant tout par l’intérêt général. À l’inverse, xAI, X et Grokipedia sont des entreprises commerciales.

Même si la recherche du profit n’est pas en soi immorale, elle peut fausser les incitations. Lorsque X a commencé à vendre sa vérification par coche bleue, la crédibilité est devenue une marchandise plutôt qu’un gage de confiance. Si le savoir est monétisé de manière similaire, le biais pourrait s’accentuer, façonné par ce qui génère le plus d’engagements et de revenus.

Le véritable progrès ne réside pas dans l’abandon de la collaboration humaine mais dans son amélioration. Ceux qui perçoivent des biais dans Wikipédia, y compris Musk lui-même, pourraient contribuer davantage en encourageant la participation d’éditeurs issus d’horizons politiques, culturels et démographiques variés – ou en rejoignant eux-mêmes l’effort collectif pour améliorer les articles existants. À une époque de plus en plus marquée par la désinformation, la transparence, la diversité et le débat ouvert restent nos meilleurs outils pour nous approcher de la vérité.

Taha Yasseri a reçu des financements de Research Ireland et de Workday.

17.11.2025 à 16:02

Collaborations art-science : qui ose vraiment franchir les frontières ?

Karine Revet, Professeur de stratégie, Burgundy School of Business

Barthélémy Chollet, Professeur, Management et Technologie, Grenoble École de Management (GEM)

Texte intégral (2132 mots)

Les collaborations entre scientifiques et artistes font régulièrement parler d’elles à travers des expositions intrigantes ou des performances artistiques au sein de laboratoires scientifiques. Mais qu’est-ce qui motive vraiment les chercheuses et les chercheurs à s’associer à des artistes ?

Art et science se sont historiquement nourris mutuellement comme deux manières complémentaires de percevoir le monde.

Considérons ainsi les principaux instituts états-uniens de sciences marines : tous sont dotés d’ambitieux programmes de collaboration art/science, mis en place à partir du tournant des années 2000. Le prestigieux Scripps Institution of Oceanography a, par exemple, développé une collection d’art privée, ouverte au public, pour « refléter des connaissances scientifiques objectives dans des œuvres d’art à la fois réalistes et abstraites ». À l’Université de Washington, des résidences d’artiste sont organisées, au cours desquelles des peintres passent entre un et trois mois au milieu des scientifiques des Friday Harbor Laboratories (une station de recherche en biologie marine), sur l’île reculée de San Juan.

Ces démarches semblent indiquer que les institutions scientifiques sont déjà convaincues du potentiel de la collaboration entre art et science. L’initiative ne vient pas toujours des laboratoires : nombre d’artistes ou de collectifs sollicitent eux-mêmes les chercheurs, que ce soit pour accéder à des instruments, à des données ou à des terrains scientifiques. En France comme ailleurs, plusieurs résidences – au CNRS, à Paris-Saclay ou dans des centres d’art – sont ainsi nées d’une démarche portée d’abord par les artistes.

Mais qu’en est-il des chercheurs eux-mêmes ? ceux-là même qui conçoivent, développent et réalisent les projets de recherche et qui a priori ont une sensibilité artistique qui n’est ni inférieure ni supérieure à la moyenne de la population. Quels sont ceux qui choisissent d’intégrer l’art dans leurs projets scientifiques ? Et pour quoi faire ? Les études disponibles ne sont pas très éclairantes sur le sujet, car elles se sont focalisées sur des scientifiques atypiques, passionnés par l’art et artistes eux-mêmes. Peu de travaux avaient jusqu’ici procédé à un recensement « tout azimuts » des pratiques.

Dans une étude récente, nous avons recensé les pratiques, des plus originales aux plus banales, en analysant plus de 30 000 projets de recherche financés par la National Science Foundation (NSF) aux États-Unis entre 2003 et 2023, dans les domaines des géosciences et de la biologie.

Une analyse textuelle du descriptif des projets permet de sortir de l’anecdotique pour révéler des tendances structurelles inédites. Cette source comporte toutefois des biais possibles : les résumés de projets sont aussi des textes de communication, susceptibles d’amplifier ou d’édulcorer les collaborations art/science. Pour limiter ces écarts entre discours et réalité, nous combinons analyse contextuelle des termes artistiques, comparaison temporelle et vérification qualitative des projets. Ce croisement permet de distinguer les effets d’affichage des pratiques réellement intégrées.

En France aussi, les initiatives art/science existent mais restent dispersées, portées par quelques laboratoires, universités ou centres d’art, sans base de données centralisée permettant une analyse systématique. Nous avons donc choisi les États-Unis, car la NSF fournit depuis vingt ans un corpus homogène, public et massif de résumés de projets, rendant possible un recensement large et robuste des collaborations art/science.

Trois façons d’associer les artistes

Pour commencer, les collaborations entre art et science sont très rares : moins de 1 % des projets ! Ce chiffre reste toutefois une estimation basse, car il ne capture que les collaborations déclarées par les chercheurs dans des projets financés : nombre d’initiatives impulsées par des artistes ou des collectifs échappent à ces bases de données. En revanche, leur fréquence a augmenté sans discontinuer sur les vingt années d’observation.

En analysant plus finement les projets, on peut identifier que l’artiste peut y jouer trois grands rôles. D’abord, il peut être un disséminateur, c’est-à-dire qu’il aide à diffuser les résultats auprès du grand public. Il ne contribue pas vraiment à la recherche mais joue le rôle d’un traducteur sans qui l’impact des résultats du projet serait moindre. C’est, par exemple, la mise sur pied d’expositions ambulantes mettant en scène les résultats du projet.

Ensuite, l’artiste peut intervenir comme éducateur. Il intervient alors en marge du projet, pour faire connaître un domaine scientifique auprès des enfants, des étudiants, ou de communautés marginalisées. L’objectif est de profiter d’un projet de recherche pour faire connaître un domaine scientifique de manière plus générale et susciter des vocations. Par exemple, l’un des projets prévoyait la collaboration avec un dessinateur de bande dessinée pour mieux faire connaître aux enfants les sciences polaires.

Enfin, dans des cas beaucoup plus rares, les artistes jouent un rôle de cochercheurs. Le recours au travail artistique participe alors à la construction même des savoirs et/ou des méthodes. Par exemple, un des projets réunissait des artistes et des chercheurs en neurosciences pour concevoir de nouvelles façons de visualiser les circuits nerveux du cerveau, et in fine créer de nouvelles formes de données scientifiques.

Ces différentes formes reflètent une tension encore vive dans le monde académique : l’art est majoritairement mobilisé pour « faire passer » la science, plutôt que pour nourrir la recherche elle-même. Pourtant, les projets les plus ambitieux laissent entrevoir un potentiel plus grand : celui d’une science transformée par le dialogue avec d’autres formes de connaissance.

Cette réflexion fait également écho à des considérations plus générales sur la complémentarité entre l’art et la science, non pas comme des disciplines opposées, mais comme deux approches différentes pour questionner le monde. Comme le formulait joliment un article publié dans The Conversation, il s’agit moins d’opposer l’art à la science que de leur permettre de « faire l’amour, pas la guerre », c’est-à-dire de collaborer pour produire de nouvelles formes de compréhension et d’engagement citoyen.

Au-delà de ces différentes façons d’associer les artistes à un projet, notre étude montre également que ces collaborations ne sont pas réparties au hasard. Certains scientifiques les pratiquent bien plus que d’autres, en fonction de leurs caractéristiques personnelles, leur contexte institutionnel et enfin les objectifs scientifiques de leur projet.

Une science plus ouverte… mais pas partout

Première surprise : ce ne sont pas les universités les plus prestigieuses qui s’ouvrent le plus à l’art. Au contraire, ce sont les institutions les moins centrées sur la recherche dite « pure » qui s’y engagent plus largement. Ces établissements s’appuient probablement sur l’art pour conduire des projets plutôt éducatifs, visant essentiellement à faire connaître la science au plus grand nombre.

Deuxième enseignement : les femmes scientifiques sont bien plus nombreuses que leurs homologues masculins à s’engager dans ces démarches. Cette surreprésentation est à rapprocher d’autres résultats montrant que les femmes scientifiques sont en moyenne plus engagées dans les activités de vulgarisation que les hommes – qui, eux, ont tendance à investir plus exclusivement les domaines supposés plus prestigieux, notamment ceux liés à la publication purement académique.

Ce biais de genre, loin d’être anecdotique, soulève des questions sur la manière dont la reconnaissance académique valorise (ou ignore) certains types d’engagement. Incidemment, ce résultat suggère aussi que promouvoir et financer des collaborations entre art et science serait un moyen a priori efficace de rééquilibrer les différences régulièrement constatées entre hommes et femmes.

L’art, catalyseur d’impact sociétal, mais pas sur tous les sujets

Alors que l’on demande de plus en plus aux scientifiques de démontrer l’impact de leurs travaux sur la société, beaucoup se trouvent mal préparés à cette tâche. Peintres, sculpteurs, écrivains, photographes, etc., ont l’habitude de s’adresser à un public large, de captiver l’attention et déclencher les émotions qui garantissent une impression. Leur interprétation du travail et des résultats scientifiques peut ainsi accroître la visibilité des recherches et susciter le changement. On pourrait donc s’attendre à ce que les projets les plus orientés vers des objectifs sociétaux ambitieux aient plus souvent recours aux artistes.

C’est globalement le cas, mais avec toutefois de grosses différences selon les défis sociétaux concernés, que nous avons classés suivants les grands objectifs de développement durable (ODD) édictés par l’ONU. Notamment, la collaboration art/science est bien plus fréquente dans les projets portant sur la biodiversité marine (ODD 14 « Vie aquatique ») que dans ceux axés sur l’action climatique (ODD 13).

Cette différence s’explique probablement en partie par la grande difficulté à rendre visibles ou compréhensibles certains phénomènes plutôt lointains de la vie quotidienne du grand public : l’acidification des océans, la dégradation des écosystèmes marins, etc. Le travail artistique permet de mobiliser les sens, créer des émotions, des narrations, des imaginaires, qui vont faciliter les prises de conscience et mobiliser les citoyens ou les pouvoirs publics. Bref, il va augmenter l’impact sociétal de la recherche sur ces sujets.

Lever les freins : une affaire de politiques scientifiques

Comment expliquer que ces collaborations restent somme toute très marginales dans le monde de la recherche ? Des défis persistent, tels que le manque de financements qui y sont consacrés ou le cloisonnement disciplinaire des recherches. En outre, l’incitation à explorer ces frontières reste très faible pour les chercheurs, dans un monde académique où la production de publications dans des revues spécialisées reste le critère de performance essentiel.

Intégrer l’art à un projet scientifique nécessite du temps, de la confiance et un changement de posture, souvent perçu comme risqué dans un milieu académique très normé. Mais des solutions existent sans doute : il s’agirait de former mieux les scientifiques à la collaboration, de financer des projets transdisciplinaires et de changer les critères d’évaluation de la recherche, pour valoriser les prises de risque.

À l’heure où la science est appelée à jouer un rôle majeur dans la transition écologique et sociale, l’art ne doit plus être considéré comme un simple emballage esthétique : il pourrait devenir un allié stratégique ! Il ne s’agit pas uniquement de « vulgariser » la science, mais bien de la faire résonner autrement dans les imaginaires, les émotions et les débats publics.

En écoutant celles et ceux qui osent franchir les murs du laboratoire, nous comprendrons peut-être mieux comment faire de la science de manière plus sensible, plus accessible et surtout plus transformatrice.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

13.11.2025 à 17:19

L’intelligence artificielle peut-elle améliorer la prévision météorologique ?

Laure Raynaud, Météorologiste, Météo France

Texte intégral (1572 mots)

L’intelligence artificielle a déjà impacté de nombreux secteurs, et la météorologie pourrait être le suivant. Moins coûteux, plus rapide, plus précis, les modèles d’IA pourront-ils renouveler les prévisions météorologiques ?

Transport, agriculture, énergie, tourisme… Les prévisions météorologiques jouent un rôle essentiel pour de nombreux secteurs de notre société. Disposer de prévisions fiables est donc indispensable pour assurer la sécurité des personnes et des biens, mais également pour organiser les activités économiques. Dans le contexte du changement climatique, où les épisodes de très fortes pluies, de vagues de chaleur ou de mégafeux ne cessent de se multiplier, les populations sont d’autant plus vulnérables, ce qui renforce le besoin en prévisions précises à une échelle très locale.

L’élaboration d’une prévision météorologique est un processus complexe, qui exploite plusieurs sources de données et qui demande une grande puissance de calcul. Donner du sens et une utilité socio-économique à la prévision pour la prise de décision est aussi un enjeu majeur, qui requiert une expertise scientifique et technique, une capacité d’interprétation et de traduction de l’information en services utiles à chaque usager. L’intelligence artificielle (IA) peut aider à répondre à ces défis.

L’IA : un nouveau paradigme pour la prévision météorologique ?

Comme on peut le lire dans le rapport Villani sur l’IA, rendu public en mars 2018, « définir l’intelligence artificielle n’est pas chose facile ». On peut considérer qu’il s’agit d’un champ pluridisciplinaire qui recouvre un vaste ensemble de méthodes à la croisée des mathématiques, de la science des données et de l’informatique. L’IA peut être mise en œuvre pour des tâches variées, notamment de la prévision, de la classification, de la détection ou encore de la génération de contenu.

Les méthodes d’IA parmi les plus utilisées et les plus performantes aujourd’hui fonctionnent sur le principe de l’apprentissage machine (machine learning) : des programmes informatiques apprennent, sur de grands jeux de données, la meilleure façon de réaliser la tâche demandée. Les réseaux de neurones profonds (deep learning) sont un type particulier d’algorithmes d’apprentissage, permettant actuellement d’atteindre des performances inégalées par les autres approches. C’est de ce type d’algorithme dont il est question ici.

La prévision météorologique repose actuellement, et depuis plusieurs décennies, sur des modèles qui simulent le comportement de l’atmosphère. Ces modèles intègrent des lois physiques, formulées pour calculer l’évolution des principales variables atmosphériques, comme la température, le vent, l’humidité, la pression, etc. Connaissant la météo du jour, on peut ainsi calculer les conditions atmosphériques des prochains jours. Les modèles météorologiques progressent très régulièrement, en particulier grâce à l’utilisation de nouvelles observations, satellitaires ou de terrain, et à l’augmentation des ressources de calcul.

La prochaine génération de modèles aura pour objectif de produire des prévisions à un niveau de qualité et de finesse spatiale encore plus élevé, de l’ordre de quelques centaines de mètres, afin de mieux appréhender les risques locaux comme les îlots de chaleur urbains par exemple. Cette ambition soulève néanmoins plusieurs challenges, dont celui des coûts de production : effectuer une prévision météo requiert une puissance de calcul très importante, qui augmente d’autant plus que la précision spatiale recherchée est grande et que les données intégrées sont nombreuses.

Gagner en temps et en qualité

Cette étape de modélisation atmosphérique pourrait bientôt bénéficier des avantages de l’IA. C’est ce qui a été démontré dans plusieurs travaux récents, qui proposent de repenser le processus de prévision sous l’angle des statistiques et de l’apprentissage profond. Là où les experts de la physique atmosphérique construisent des modèles de prévision où ils explicitement le fonctionnement de l’atmosphère, l’IA peut apprendre elle-même ce fonctionnement en analysant de très grands jeux de données historiques.

Cette approche par IA de la prévision du temps présente plusieurs avantages : son calcul est beaucoup plus rapide – quelques minutes au lieu d’environ une heure pour produire une prévision à quelques jours d’échéance – et donc moins coûteux, et la qualité des prévisions est potentiellement meilleure. Des études montrent par exemple que ces modèles sont déjà au moins aussi efficaces que des modèles classiques, puisqu’ils permettent d’anticiper plusieurs jours à l’avance des phénomènes tels que les cyclones tropicaux, les tempêtes hivernales ou les vagues de chaleur.

Les modèles d’IA sont encore au stade de développement dans plusieurs services météorologiques nationaux, dont Météo France, et font l’objet de recherches actives pour mieux comprendre leurs potentiels et leurs faiblesses. À court terme, ces modèles d’IA ne remplaceront pas les modèles fondés sur la physique, mais leur utilisation pour la prévision du temps est amenée à se renforcer, à l’instar du modèle AIFS, produit par le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme, opérationnel depuis début 2025.

De la prévision météorologique à la prise de décision

Au-delà des modèles, c’est toute la chaîne d’expertise des prévisions et des observations météorologiques qui pourrait être facilitée en mobilisant les techniques d’IA. Cette expertise repose actuellement sur des prévisionnistes qui, chaque jour, analysent une grande quantité de données afin d’y détecter des événements potentiellement dangereux, d’élaborer la carte de vigilance météorologique en cas d’événements extrêmes, comme les fortes pluies, ou encore les bulletins à destination de différents usagers. Dans un contexte où le volume de données à traiter croît rapidement, l’IA pourrait aider les prévisionnistes dans l’extraction et la synthèse de l’information.

Une grande partie des données météorologiques étant assimilable à des images, les méthodes d’IA utilisées en traitement d’images, notamment pour la reconnaissance de formes et la classification automatique, peuvent être appliquées de façon similaire à des données météo. Les équipes de recherche et développement de Météo France ont par exemple mis en œuvre des méthodes d’IA pour l’identification du risque d’orages violents à partir de cartes météorologiques. D’autres travaux ont porté sur le développement d’IA pour la détection de neige sur les images issues de webcams, et l’estimation des quantités de pluie à partir d’images satellites. Enfin, des travaux sont en cours pour utiliser les grands modèles de langage (à l’origine des applications comme ChatGPT) comme support d’aide à la rédaction des bulletins météo.

Dans tous les cas il ne s’agit pas de remplacer l’humain, dont l’expertise reste essentielle dans le processus de décision, mais de développer des IA facilitatrices, qui permettront de concentrer l’expertise humaine sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

En poursuivant les efforts déjà engagés, l’IA contribuera à répondre aux défis climatiques et à renforcer les services de proximité avec une réactivité et une précision accrues. Faire de l’IA un outil central pour la prévision du temps nécessite néanmoins une vigilance particulière sur plusieurs aspects, en particulier la disponibilité et le partage de données de qualité, la maîtrise de l’impact environnemental des IA développées en privilégiant des approches frugales, et le passage de preuves de concept à leur industrialisation.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.

Laure Raynaud a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR), l'Union Européenne.

12.11.2025 à 12:22

Mort à 97 ans, James Watson incarna à la fois le meilleur et le pire de la science

Andor J. Kiss, Director of the Center for Bioinformatics and Functional Genomics, Miami University

Texte intégral (2091 mots)

James Dewey Watson est mort à l’âge de 97 ans, a annoncé le 7 novembre 2025 le Cold Spring Harbor Laborator. Co-découvreur de la structure de l’ADN et prix Nobel en 1962, a marqué à jamais la biologie moderne. Mais son héritage scientifique est indissociable des controverses qui ont entouré sa carrière et sa personnalité.

James Dewey Watson était un biologiste moléculaire américain, surtout connu pour avoir remporté conjointement le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1962 grâce à la découverte de la structure de l’ADN et de son rôle dans le transfert d’informations au sein des organismes vivants. L’importance de cette découverte ne saurait être exagérée. Elle a permis de comprendre le fonctionnement des gènes et donné naissance aux domaines de la biologie moléculaire et de la phylogénétique évolutive. Elle a inspiré et influencé ma carrière de scientifique ainsi que mes activités de directeur d’un centre de recherche en bioinformatique et en génomique fonctionnelle.

Personnalité provocatrice et controversée, il transforma la manière de transmettre la science. Il reste le premier lauréat du prix Nobel à offrir au grand public un aperçu étonnamment personnel et brut du monde impitoyable et compétitif de la recherche scientifique. James D. Watson est décédé le 6 novembre 2025 à l’âge de 97 ans.

La quête du gène selon Watson

Watson entra à l’université de Chicago à l’âge de 15 ans, avec l’intention initiale de devenir ornithologue. Après avoir lu le recueil de conférences publiques d’Erwin Schrödinger sur la chimie et la physique du fonctionnement cellulaire, intitulé What is Life ?, il se passionna pour la question de la composition des gènes – le plus grand mystère de la biologie à l’époque.

Les chromosomes, un mélange de protéines et d’ADN, étaient déjà identifiés comme les molécules de l’hérédité. Mais la plupart des scientifiques pensaient alors que les protéines, composées de vingt éléments constitutifs différents, étaient les meilleures candidates, contrairement à l’ADN qui n’en possédait que quatre. Lorsque l’expérience d’Avery-MacLeod-McCarty, en 1944, démontra que l’ADN était bien la molécule porteuse de l’hérédité, l’attention se concentra immédiatement sur la compréhension de cette substance.

Watson obtint son doctorat en zoologie à l’université de l’Indiana en 1950, puis passa une année à Copenhague pour y étudier les virus. En 1951, il rencontra le biophysicien Maurice Wilkins lors d’une conférence. Au cours de l’exposé de Wilkins sur la structure moléculaire de l’ADN, Watson découvrit les premières cristallographie par rayons X de l’ADN. Cette révélation le poussa à rejoindre Wilkins au laboratoire Cavendish de l’université de Cambridge pour tenter d’en percer le secret de la structure. C’est là que Watson fit la connaissance du physicien devenu biologiste Francis Crick, avec qui il noua immédiatement une profonde affinité scientifique.

Peu après, Watson et Crick publièrent leurs travaux fondateurs sur la structure de l’ADN dans la revue Nature en 1953. Deux autres articles parurent dans le même numéro, l’un coécrit par Wilkins, l’autre par la chimiste et cristallographe aux rayons X Rosalind Franklin.

C’est Franklin qui réalisa les cristallographies par rayons X de l’ADN contenant les données cruciales pour résoudre la structure de la molécule. Son travail, combiné à celui des chercheurs du laboratoire Cavendish, conduisit à l’attribution du prix Nobel de physiologie ou de médecine de 1962 à Watson, Crick et Wilkins.

Le prix et la controverse

Bien qu’ils aient eu connaissance des précieuses images de diffraction des rayons X de Franklin, diffusées dans un rapport interne du laboratoire Cavendish, ni Watson ni Crick ne mentionnèrent ses contributions dans leur célèbre article publié en 1953 dans Nature. En 1968, Watson publia un livre relatant les événements entourant la découverte de la structure de l’ADN tels qu’il les avait vécus, dans lequel il minimise le rôle de Franklin et la désigne avec des termes sexistes. Dans l’épilogue, il reconnaît finalement ses contributions, mais sans lui accorder le plein mérite de sa participation à la découverte.

À lire aussi : Rosalind Franklin : la scientifique derrière la découverte de la structure de l’ADN, bien trop longtemps invisibilisée

Certains historiens ont soutenu que l’une des raisons invoquées pour ne pas reconnaître officiellement le rôle de Franklin tenait au fait que son travail n’avait pas encore été publié et qu’il était considéré comme une « connaissance partagée » au sein du laboratoire Cavendish, où les chercheurs travaillant sur la structure de l’ADN échangeaient couramment leurs données. Cependant, l’appropriation des résultats de Franklin et leur intégration dans une publication officielle sans autorisation ni mention de son nom sont aujourd’hui largement reconnues comme un exemple emblématique de comportement déplorable, tant du point de vue de l’éthique scientifique que dans la manière dont les femmes étaient traitées par leurs collègues masculins dans les milieux professionnels.

Au cours des décennies qui ont suivi l’attribution du prix Nobel à Watson, Crick et Wilkins, certains ont érigé Rosalind Franklin en icône féministe. On ignore si elle aurait approuvé cette image, car il est difficile de savoir ce qu’elle aurait ressenti face à sa mise à l’écart du Nobel et face au portrait peu flatteur que Watson lui consacra dans son récit des événements. Ce qui est désormais incontestable, c’est que sa contribution fut décisive et essentielle, et qu’elle est aujourd’hui largement reconnue comme une collaboratrice à part entière dans la découverte de la structure de l’ADN.

Une prise de conscience collective

Comment les attitudes et les comportements envers les jeunes collègues et les collaborateurs ont-ils évolué depuis ce prix Nobel controversé ? Dans de nombreux cas, les universités, les institutions de recherche, les organismes financeurs et les revues à comité de lecture ont mis en place des politiques formelles visant à identifier et reconnaître de manière transparente le travail et les contributions de tous les chercheurs impliqués dans un projet. Bien que ces politiques ne fonctionnent pas toujours parfaitement, le milieu scientifique a évolué pour fonctionner de manière plus inclusive. Cette transformation s’explique sans doute par la prise de conscience qu’un individu seul ne peut que rarement s’attaquer à des problèmes scientifiques complexes et les résoudre. Et lorsqu’un conflit survient, il existe désormais davantage de mécanismes officiels permettant de chercher réparation ou médiation.

Des cadres de résolution des différends existent dans les directives de publication des revues scientifiques, ainsi que dans celles des associations professionnelles et des institutions. Il existe également une revue intitulée Accountability in Research, « consacrée à l’examen et à l’analyse critique des pratiques et des systèmes visant à promouvoir l’intégrité dans la conduite de la recherche ». Les recommandations destinées aux chercheurs, aux institutions et aux organismes de financement sur la manière de structurer l’attribution des auteurs et la responsabilité scientifique constituent un progrès significatif en matière d’équité, de procédures éthiques et de normes de recherche.

J’ai moi-même connu des expériences à la fois positives et négatives au cours de ma carrière : j’ai parfois été inclus comme coauteur dès mes années de licence, mais aussi écarté de projets de financement ou retiré d’une publication à mon insu, alors que mes contributions étaient conservées. Il est important de noter que la plupart de ces expériences négatives se sont produites au début de ma carrière, sans doute parce que certains collaborateurs plus âgés pensaient pouvoir agir ainsi en toute impunité.

Il est également probable que ces expériences négatives se produisent moins souvent aujourd’hui, car je formule désormais clairement mes attentes en matière de co-signature dès le début d’une collaboration. Je suis mieux préparé et j’ai désormais la possibilité de refuser certaines collaborations.

Je soupçonne que cette évolution reflète ce que d’autres ont vécu, et qu’elle est très probablement amplifiée pour les personnes issues de groupes sous-représentés dans les sciences. Malheureusement, les comportements inappropriés, y compris le harcèlement sexuel, persistent encore dans ce milieu. La communauté scientifique a encore beaucoup de chemin à parcourir – tout comme la société dans son ensemble.

Après avoir co-découvert la structure de l’ADN, James Watson poursuivit ses recherches sur les virus à l’université Harvard et prit la direction du Cold Spring Harbor Laboratory, qu’il contribua à revitaliser et à développer considérablement, tant sur le plan de ses infrastructures que de son personnel et de sa réputation internationale. Lorsque le Projet génome humain était encore à ses débuts, Watson s’imposa comme un choix évident pour en assurer la direction et en accélérer le développement, avant de se retirer après un long conflit portant sur la possibilité de breveter le génome humain et les gènes eux-mêmes – Watson s’y opposait fermement.

En dépit du bien immense qu’il a accompli au cours de sa vie, l’héritage de Watson est entaché par sa longue série de propos publics racistes et sexistes, ainsi que par ses dénigrements répétés, tant personnels que professionnels, à l’encontre de Rosalind Franklin. Il est également regrettable que lui et Crick aient choisi de ne pas reconnaître pleinement tous ceux qui ont contribué à leur grande découverte aux moments décisifs.

Andor J. Kiss ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

12.11.2025 à 12:21

Ces champignons qui brillent dans la nuit : la bioluminescence fongique décryptée

Romain Garrouste, Chercheur à l’Institut de systématique, évolution, biodiversité (ISYEB), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Texte intégral (1581 mots)

Alors que s’ouvre l’exposition En voie d’illumination : Lumières de la Nature au Jardin des Plantes de Paris, plongez dans le monde fascinant des champignons bioluminescents.

Il y a des rencontres qui illuminent littéralement vos nuits. Un de ces derniers soirs d’automne, au détour d’un jardin du sud de la France et à la faveur du changement d’heure, j’ai remarqué une étrange lueur verte, douce, presque irréelle, au pied d’une vieille souche. Non, je ne rêvais pas : c’était bien un champignon qui luisait dans le noir. Il ne s’agissait pas d’un gadget tombé d’un sac d’enfant ou d’un reflet de la Lune, mais bien d’un organisme vivant, émettant sa propre lumière. Bienvenue dans le monde fascinant des champignons bioluminescents.

Une lumière naturelle… et vivante

La bioluminescence est la production naturelle de lumière par un être vivant, sans illumination préalable et en cela diffère de la fluorescence ou de la phosphorescence qui ont besoin d’une source de lumière. On la connaît chez certains poissons abyssaux, des requins, des crevettes, du plancton ou chez les lucioles.

Mais les champignons, eux aussi, ont ce « superpouvoir ». Plus de 90 espèces sont aujourd’hui connues dans le monde, surtout en zones tropicales humides mais certaines, comme l’Omphalotus illudens, sont présentes chez nous, en Europe, et même dans les jardins du sud de la France où l’on trouve aussi Omphalotus olearius, souvent inféodé à l’Olivier mais pas uniquement. L’entomologiste Jean Henri Fabre la connaissait bien et cela a constitué sa première publication en 1856 sur les champignons.