04.12.2025 à 14:52

Fabriquer du cartilage humain… à partir de pommes

Karim Boumédiene, Professeur de biochimie et biologie moléculaire, ingénierie tissulaire, Université de Caen Normandie

Texte intégral (1401 mots)

Certaines pathologies induisent une perte de tissus comme du cartilage. Il y a donc un réel besoin de greffons. Et si la solution était de cultiver ce cartilage en laboratoire, à partir des propres cellules du patient (et en se servant de pommes) ?

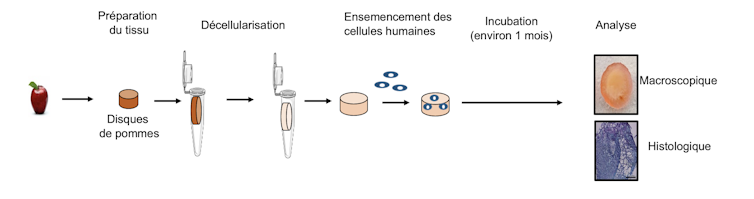

Le laboratoire Bioconnect de l’Université de Caen Normandie, que je dirige avec le Pr Catherine Baugé, vient de publier un article dans la revue de référence Journal of Biological Engineering. Dans cette étude, nous avons utilisé des pommes décellularisées comme biomatériau, combinées avec des cellules souches humaines pour reconstruire du cartilage in vitro (c’est-à-dire dans des boîtes de culture).

Cette approche de confection de tissus fait partie d’une discipline appelée l’ingénierie tissulaire. Elle vise à reconstruire des tissus humains en laboratoire dans le but de les utiliser comme des greffons pour combler des pertes tissulaires.

Cela consiste à implanter des cellules du patient dans des biomatériaux et à incuber l’ensemble dans des conditions adéquates pour former les tissus désirés, tels que l’os, le muscle ou le cartilage par exemple.

De nombreuses pathologies ou traumatismes induisent une altération ou perte des tissus nécessitant une reconstruction. Cela concerne des maladies dégénératives, dans lesquelles les tissus finissent par disparaître (arthrose pour la cartilage, ostéoporose pour l’os par exemple). Il y a donc un besoin important de greffons. Cependant, obtenir des tissus sains implantables est un véritable challenge pour les chirurgiens, devant la rareté ou la compatibilité des donneurs.

Afin de s’en affranchir, l’ingénierie tissulaire se révèle être une stratégie efficace. De plus, lorsque c’est possible, les propres cellules du patient sont ensemencées sur le biomatériau pour reconstruire le tissu endommagé, ce qui évite les risques de rejet immunologique.

La pomme est un excellent échafaudage

Si les chercheurs sont capables de multiplier facilement des cellules en laboratoire dans des boîtes de culture, elles ne s’organisent pas spontanément pour former des tissus et il est nécessaire de les combiner à des biomatériaux. Ces derniers sont utilisés pour jouer le rôle de support et d’échafaudage aux cellules, afin de leur permettre de former un tissu sous forme de volume et, ainsi, faciliter la reconstruction tissulaire.

Il est notamment possible d’utiliser directement des tissus ou organes humains après les avoir « décellularisés », c’est-à-dire débarrassés de leurs cellules. La structure résultante peut alors être ensemencée avec d’autres cellules, généralement saines. Cette stratégie a cependant une limite importante puisqu’il faut disposer de suffisamment de tissus au départ. Depuis une dizaine d’années, des tissus végétaux décellularisés peuvent servir de support pour la reconstruction.

Plusieurs approches ont déjà été réalisées dans notre laboratoire ainsi que d’autres, avec plusieurs types de biomatériaux, mais ici, c’est une première mondiale de reconstruction de cartilage avec un support végétal.

L’idée a émergé il y a quelques années, à la suite de la parution d’un article scientifique d’une équipe canadienne qui a montré que la pomme décellularisée était compatible avec la culture de cellules de mammifères. Aussitôt, nous avons pensé à l’appliquer pour construire du cartilage dont nous sommes spécialistes. Il y a plusieurs avantages à l’utilisation de tels supports issus du règne végétal : disponibilité quasi illimitée, prix très faible, biocompatibilité déjà validée in vivo, possibilité de sculpter le matériau à volonté pour épouser la forme du tissu désiré.

De multiples idées d’applications

Il s’agit là d’un premier pas dans l’utilisation des tissus provenant des plantes pour la reconstruction de tissus humains, même si cela doit être validé par des expériences supplémentaires, d’abord précliniques sur l’animal puis cliniques sur l’humain, pour évaluer le comportement de ces tissus sur le long terme et le bénéfice pour les patients. Les applications pourraient être nombreuses : réparation du cartilage articulaire (après microtraumatismes ou arthrose), reconstruction du cartilage nasal (après un traumatisme, un cancer), ou même auriculaire.

Ainsi, notre étude représente une ouverture importante dans le domaine de l’ingénierie tissulaire pour confectionner des greffons pour la chirurgie reconstructrice, mais également pour limiter le recours aux animaux d’expérimentation. En effet, les tissus ainsi construits en laboratoire peuvent aussi avantageusement être employés pour modéliser plus efficacement les maladies in vitro et tester des traitements dans des modèles dits « organoïdes », permettant ainsi de réduire voire de remplacer les tests in vivo et, par là même, diminuer le recours à l’utilisation de l’expérimentation animale.

Enfin, compte tenu de la très grande diversité dans le règne végétal, il reste aussi à explorer cet énorme potentiel pour notamment déterminer quelle plante (ou quelle partie de plante) pourrait convenir le mieux à la reconstruction de tel ou tel tissu. D’autres végétaux sont d’ores et déjà en cours d’investigation, comme le céleri par exemple.

Karim Boumédiene a reçu des financements de la Fondation des gueules cassées, de la Région Normandie et de l'Université de Caen Normandie.

03.12.2025 à 16:54

Quand des robots invisibles influencent nos choix et nos opinions

Guy Théraulaz, Chercheur au CNRS au Centre de Recherches sur la Cognition Animale, Centre de Biologie Intégrative, Université de Toulouse

Texte intégral (2581 mots)

À chaque fois que nous cliquons sur une étoile pour évaluer un restaurant, que nous laissons un commentaire sur un site marchand ou que nous « likons » une vidéo, nous déposons une trace numérique. Individuellement, cela peut sembler insignifiant, un simple petit signe de préférence, une micro-opinion parmi tant d’autres. Mais collectivement, ces traces forment un vaste paysage social, un nuage de signaux visibles et persistants, qui influence profondément nos comportements.

Ces indices diffus, agrégés par des plateformes et amplifiés par des algorithmes, fonctionnent comme une mémoire partagée. Ils nous disent ce qui est populaire, digne de confiance ou au contraire suspect. Le phénomène est si puissant que les biologistes et les physiciens l’ont rapproché d’un mécanisme bien connu dans le monde animal : la stigmergie. Ce concept introduit à la fin des années 1950 par l’entomologiste Pierre-Paul Grassé pour expliquer la construction collective du nid chez les termites, décrit la coordination indirecte entre les individus grâce aux traces que ceux-ci laissent dans l’environnement. Chez les insectes sociaux, une boulette de terre imprégnée de phéromone de construction et déposée à un endroit attire d’autres ouvrières qui viendront ajouter la leur, entraînant la formation d’un pilier puis d’un dôme.

Dans le monde numérique, un commentaire enthousiaste, une série d’évaluations cinq étoiles ou la viralité d’un hashtag jouent un rôle similaire : ils incitent d’autres personnes à adopter un comportement convergent. Ainsi, sans qu’il y ait besoin d’un chef d’orchestre, des milliers d’actions individuelles peuvent se combiner pour produire un comportement collectif cohérent. Mais ce mécanisme fascinant comporte un revers. Car si la stigmergie favorise la coopération et l’intelligence collective, elle ouvre aussi la porte à la manipulation et à la tromperie. Que se passe-t-il lorsque certains individus, ou des programmes automatiques, déposent des traces biaisées ou mensongères ?

Les travaux que nous avons réalisés au Centre de recherches sur la cognition animale, en collaboration avec le Laboratoire de physique théorique et l’École d’économie à Toulouse nous plongent au cœur de cette question à la croisée de l’éthologie, de l’économie comportementale et de la science des systèmes complexes. Nos études expérimentales ont révélé comment, dans des environnements numériques contrôlés, les humains exploitent, détournent ou subissent l’influence de ces traces. Elles montrent, de manière saisissante, que même de simples robots logiciels, dépourvus de toute sophistication, peuvent réorienter en profondeur la dynamique de coopération d’un groupe humain.

Quand la coopération devient fragile face à la compétition

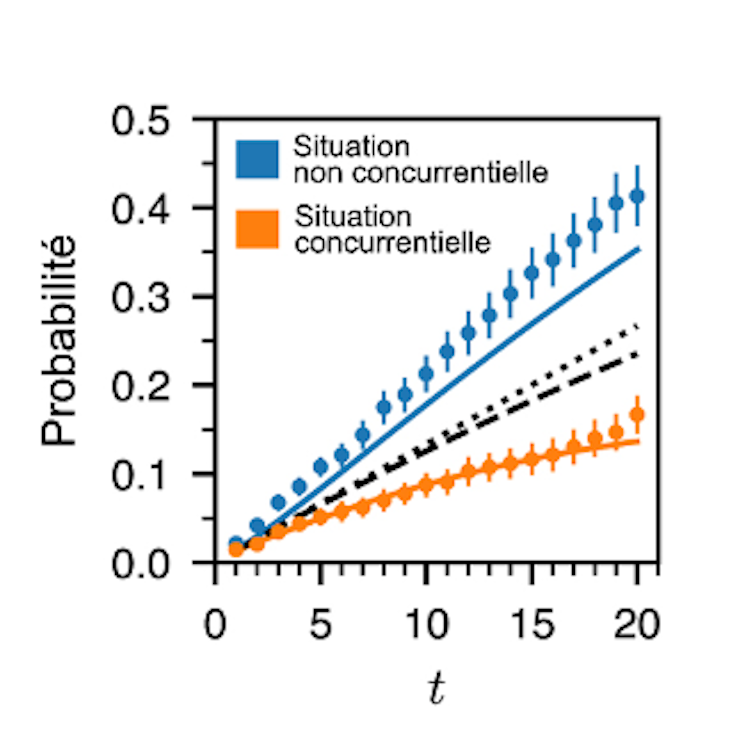

La première série d’expériences, publiée en 2023, avait pour but d’examiner dans quelles conditions la stigmergie favorise ou non la coopération entre humains. Pour cela, nous avons conçu une expérience dans laquelle des groupes de cinq participants étaient invités à explorer une même grille de 225 cases numériques, chacune contenant une valeur cachée comprise entre 0 et 99 réparties aléatoirement. Leur objectif était de trouver les cases aux plus fortes valeurs.

Chaque fois qu’un joueur découvrait une case, il devait lui attribuer une note sur cinq étoiles, exactement comme on le fait pour un produit en ligne. Après que tous les sujets aient ouvert et noté les cases, chacune des cases des tableaux explorés par chaque groupe initialement de couleur blanche, adoptait différentes tonalités de rouge dont l’intensité dépendait du pourcentage d’étoiles ayant été déposées dans la case par tous les sujets au cours des itérations précédentes. Ces traces de couleurs étaient visibles par tous les membres du groupe et constituaient ainsi une mémoire collective de leurs actions passées. L’expérience s’achevait au bout de vingt itérations et la somme des valeurs des cases visitées par chaque sujet au cours de toutes les itérations déterminait le score de celui-ci.

Or, deux règles de jeu différentes étaient proposées. Dans la version non compétitive, le score cumulé des joueurs au terme d’une série de dix expériences n’affectait pas le montant de leur rémunération en fin d’expérience qui était identique pour tous, chaque participant gagnant 10 euros. Dans la version compétitive, en revanche, chaque point comptait car le gain final (entre 10 euros et 20 euros) dépendait de la somme des valeurs découvertes qui déterminait le classement des joueurs. Ces derniers étaient donc mis en concurrence pour obtenir la meilleure récompense.

Les résultats ont montré que dans la condition sans compétition, les individus avaient tendance à noter les cases de manière proportionnelle à leur valeur, offrant aux autres une information fidèle et donc utile. La coopération émergeait spontanément. En exploitant les traces laissées par les uns et les autres, le groupe parvenait à identifier collectivement les meilleures cases, bien au-delà de ce qu’un individu isolé aurait pu espérer. Mais dès que la compétition entrait en jeu, tout changeait. Beaucoup de participants se mettaient à tricher subtilement, ils visitaient des cases de forte valeur mais leur attribuaient une mauvaise note, afin de ne pas attirer l’attention des autres. D’autres adoptaient des stratégies neutres, attribuant des notes aléatoires ou uniformes pour brouiller les pistes. Ainsi la mémoire collective devenait peu fiable, et la coopération s’effritait.

L’analyse fine des comportements permit d’identifier trois profils distincts : les collaborateurs, qui partagent honnêtement l’information ; les neutres, qui laissent des signaux ambigus ; et les trompeurs, qui induisent délibérément les autres en erreur. Dans un contexte compétitif, la proportion de trompeurs explose. Ce basculement montre que la coopération humaine fondée sur les traces est hautement contextuelle. Elle peut surgir naturellement lorsqu’il n’y a rien à perdre à partager, mais elle s’évapore dès que l’intérêt individuel pousse à garder pour soi ou à induire les autres en erreur. Cette ambivalence se retrouve dans de nombreux environnements en ligne, où les évaluations sincères cohabitent avec les commentaires mensongers, les faux avis ou le spam organisé.

Quand des robots sociaux s’invitent dans la partie

La deuxième étude, réalisée en 2022 et aujourd’hui en cours de publication, pousse l’expérience encore plus loin en introduisant de nouveaux acteurs : de simples bots programmés (un bot est une application logicielle automatisée qui exécute des tâches répétitives sur un réseau). Dans cette expérience nous avons repris le même dispositif de la grille à explorer et du système d’évaluation, mais cette fois-ci, chaque participant humain jouait avec quatre « partenaires » qui n’étaient pas des humains, même si les joueurs l’ignoraient. Ces partenaires étaient des bots adoptant des comportements prédéfinis. Certains collaboraient en notant fidèlement les cases, d’autres trichaient systématiquement, d’autres encore restaient neutres, et enfin un dernier type cherchait à optimiser la performance collective. L’idée était de tester si la présence de ces agents artificiels, pourtant rudimentaires pouvait influencer la stratégie des humains dans une situation compétitive.

Les résultats furent spectaculaires. Dans les groupes où les bots se montraient coopératifs, les humains réussissaient mieux, ils découvraient davantage de cases de grande valeur et obtenaient de meilleurs scores. Mais ce climat de confiance favorisait aussi l’émergence de comportements opportunistes ; ainsi certains participants se mettaient à tricher davantage, profitant de la fiabilité des traces laissées par les bots. À l’inverse, dans les groupes saturés de bots trompeurs, les participants s’adaptaient en devenant plus coopératifs ou neutres, comme s’ils tentaient de préserver un minimum de signal exploitable dans un océan de bruit.

L’influence des bots était si forte que la seule composition du groupe (quatre bots coopératifs, ou trois trompeurs et un coopérateur, etc.) suffisait à prédire les performances globales. Plus étonnant encore, lorsqu’on comparait les performances de cinq humains jouant ensemble à celles de groupes mixtes humains-bots, les groupes intégrant certains bots conçus pour optimiser la performance collective s’en sortaient beaucoup mieux que les groupes purement humains. Dans ces situations, la présence des bots incitait les participants à adopter un profil de collaborateur alors même qu’ils étaient en compétition.

Entre intelligence collective et risques de manipulation

Ces expériences, bien qu’effectuées en laboratoire avec des grilles de nombres, résonnent fortement avec notre quotidien numérique saturé de traces et de signaux automatiques. À la lumière des conclusions, on peut s’interroger pour savoir à quel point nos choix collectifs sont déjà façonnés par des agents invisibles. Ces expériences montrent que la stigmergie, ce mécanisme de coordination indirecte, fonctionne aussi chez nous humains, et pas seulement chez les termites ou les fourmis. Elles révèlent aussi sa fragilité. La coopération née des traces est toujours menacée par la tentation de la tromperie, amplifiée par la compétition ou la présence d’agents biaisés. Dans un monde où les plateformes en ligne reposent massivement sur les systèmes d’évaluation, de notation et de recommandation, ces résultats invitent à une réflexion urgente. Car derrière chaque note et chaque commentaire peuvent se cacher non seulement des stratégies humaines égoïstes, mais aussi des bots capables de biaiser l’opinion collective.

Cependant il ne s’agit pas uniquement de dénoncer les manipulations malveillantes, des faux avis pour booster un produit, des campagnes de désinformation orchestrées par des armées de bots, mais aussi de réfléchir aux usages potentiellement prosociaux de ces mêmes agents. Comme le montrent également nos expériences, des bots bien conçus peuvent au contraire favoriser la coopération, stabiliser les dynamiques collectives et même améliorer la performance d’un groupe. Encore faut-il savoir les intégrer de façon transparente et éthique, en évitant qu’ils ne deviennent des instruments de tromperie.

Ces travaux rappellent que nous vivons désormais dans des écosystèmes hybrides, où humains et agents artificiels cohabitent et interagissent sans cesse à travers les traces numériques. Comprendre comment ces interactions façonnent notre intelligence collective est un défi majeur pour la recherche interdisciplinaire. Mais c’est aussi un enjeu citoyen, car de la manière dont nous régulerons, concevrons et utiliserons ces traces et ces bots dépendra la qualité de nos coopérations futures et peut-être même la santé de nos démocraties numériques.

Cet article a été proposé en partenariat avec le colloque « Les propagations, un nouveau paradigme pour les sciences sociales ? » (à Cerisy (Manche), qui s’est tenu du 25 juillet au 31 juillet 2025).

Guy Théraulaz ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

02.12.2025 à 13:12

Quand l’IA fait n’importe quoi, le cas du gratte-ciel et du trombone à coulisse

Frédéric Prost, Maître de conférences en informatique, INSA Lyon – Université de Lyon

Texte intégral (2488 mots)

Une expérience relativement simple consistant à demander à une intelligence artificielle générative de comparer deux objets de tailles très différentes permet de réfléchir aux limites de ces technologies.

Les intelligence artificielle (IA) génératives font désormais partie de notre quotidien. Elles sont perçues comme des « intelligences », mais reposent en fait fondamentalement sur des statistiques. Les résultats de ces IA dépendent des exemples sur lesquels elles ont été entraînées. Dès qu’on s’éloigne du domaine d’apprentissage, on peut constater qu’elles n’ont pas grand-chose d’intelligent. Une question simple comme « Dessine-moi un gratte-ciel et un trombone à coulisse côte à côte pour qu’on puisse apprécier leurs tailles respectives » vous donnera quelque chose comme ça (cette image a été générée par Gemini) :

L’exemple provient du modèle de Google, Gemini, mais le début de l’ère des IA génératives remonte au lancement de ChatGPT en novembre 2022 et ne date que d’il y a trois ans. C’est une technologie qui a changé le monde et qui n’a pas de précédent dans son taux d’adoption. Actuellement ce sont 800 millions d’utilisateurs, selon OpenAI, qui chaque semaine, utilisent cette IA pour diverses tâches. On notera que le nombre de requêtes diminue fortement pendant les vacances scolaires. Même s’il est difficile d’avoir des chiffres précis, cela montre à quel point l’utilisation des IA est devenue courante. À peu près un étudiant sur deux utilise régulièrement des IA.

Les IA : des technologies indispensables ou des gadgets ?

Trois ans, c’est à la fois long et court. C’est long dans un domaine où les technologies évoluent en permanence, et court en termes sociétaux. Même si on commence à mieux comprendre comment utiliser ces IA, leur place dans la société n’est pas encore quelque chose d’assuré. De même la représentation mentale qu’ont ces IA dans la culture populaire n’est pas établie. Nous en sommes encore à une alternance entre des positions extrêmes : les IA vont devenir plus intelligentes que les humains ou, inversement, ce ne sont que des technologies tape-à-l’œil qui ne servent à rien.

En effet, un nouvel appel à faire une pause dans les recherches liées aux IA a été publié sur fond de peur liée à une superintelligence artificielle. De l’autre côté sont promis monts et merveilles, par exemple un essai récent propose de ne plus faire d’études, car l’enseignement supérieur serait devenu inutile à cause de ces IA.

Difficile de sortir de leurs domaines d’apprentissage

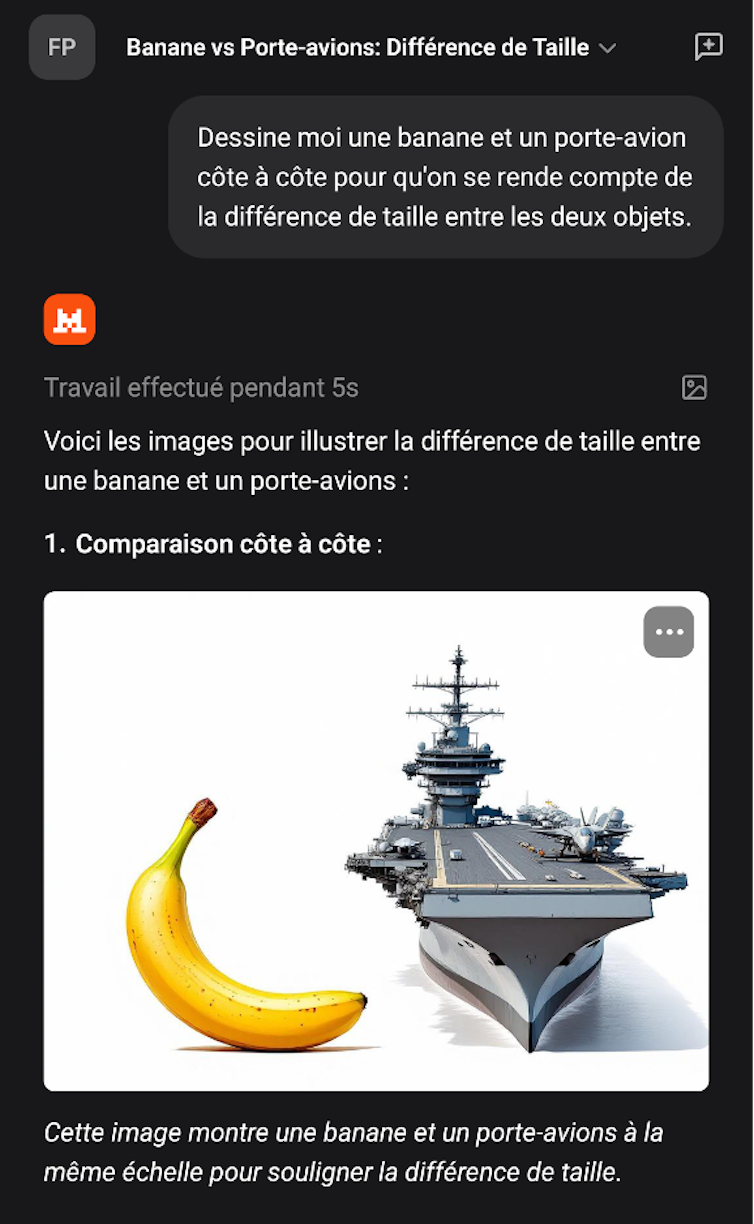

Depuis que les IA génératives sont disponibles, je mène cette expérience récurrente de demander de produire un dessin représentant deux objets très différents et de voir le résultat. Mon but par ce genre de prompt (requête) est de voir comment le modèle se comporte quand il doit gérer des questions qui sortent de son domaine d’apprentissage. Typiquement cela ressemble à un prompt du type « Dessine-moi une banane et un porte-avions côte à côte pour qu’on se rende compte de la différence de taille entre les deux objets ». Ce prompt en utilisant Mistral donne le résultat suivant :

À ce jour je n’ai jamais trouvé un modèle qui donne un résultat censé. L’image donnée en illustration ci-dessus (ou en tête de l’article) est parfaite pour comprendre comment fonctionnent ce type d’IA et quelles sont ses limites. Le fait qu’il s’agisse d’une image est intéressant, car cela rend palpables des limites qui seraient moins facilement discernables dans un long texte.

Ce qui frappe est le manque de crédibilité dans le résultat. Même un enfant de 5 ans voit que c’est n’importe quoi. C’est d’autant plus choquant qu’avec la même IA il est tout à fait possible d’avoir de longues conversations complexes sans pour autant qu’on ait l’impression d’avoir affaire à une machine stupide. D’ailleurs ce même type d’IA peut tout à fait réussir l’examen du barreau ou répondre avec une meilleure précision que des professionnels sur l’interprétation de résultats médicaux (typiquement, repérer des tumeurs sur des radiographies).

D’où vient l’erreur ?

La première chose à remarquer est qu’il est difficile de savoir à quoi on est confronté exactement. Si les composants théoriques de ces IA sont connus dans la réalité, un projet comme celui de Gemini (mais cela s’applique aussi aux autres modèles que sont ChatGPT, Grok, Mistral, Claude, etc.) est bien plus compliqué qu’un simple LLM couplé à un modèle de diffusion.

Un LLM est une IA qui a été entraînée sur des masses énormes de textes et qui produit une représentation statistique de ces derniers. En gros, la machine est entraînée à deviner le mot qui fera le plus de sens, en termes statistiques, à la suite d’autres mots (votre prompt).

Les modèles de diffusion qui sont utilisés pour engendrer des images fonctionnent sur un principe différent. Le processus de diffusion est basé sur des notions provenant de la thermodynamique : on prend une image (ou un son) et on ajoute du bruit aléatoire (la neige sur un écran) jusqu’à ce que l’image disparaisse, puis ensuite on fait apprendre à un réseau de neurones à inverser ce processus en lui présentant ces images dans le sens inverse du rajout de bruit. Cet aspect aléatoire explique pourquoi avec le même prompt le modèle va générer des images différentes.

Un autre point à considérer est que ces modèles sont en constante évolution, ce qui explique que le même prompt ne donnera pas le même résultat d’un jour à l’autre. De nombreuses modifications sont introduites à la main pour gérer des cas particuliers en fonction du retour des utilisateurs, par exemple.

À l’image des physiciens, je vais donc simplifier le problème et considérer que nous avons affaire à un modèle de diffusion. Ces modèles sont entraînés sur des paires images-textes. Donc on peut penser que les modèles de Gemini et de Mistral ont été entraînés sur des dizaines (des centaines ?) de milliers de photos et d’images de gratte-ciel (ou de porte-avions) d’un côté, et sur une grande masse d’exemples de trombone à coulisse (ou de bananes) de l’autre. Typiquement des photos où le trombone à coulisse est en gros plan. Il est très peu probable que, dans le matériel d’apprentissage, ces deux objets soient représentés ensemble. Donc le modèle n’a en fait aucune idée des dimensions relatives de ces deux objets.

Pas de « compréhension » dans les modèles

Les exemples illustrent à quel point les modèles n’ont pas de représentation interne du monde. Le « pour bien comparer leurs tailles » montre qu’il n’y a aucune compréhension de ce qui est écrit par les machines. En fait les modèles n’ont pas de représentation interne de ce que « comparer » signifie qui vienne d’ailleurs que des textes dans lesquels ce terme a été employé. Ainsi toute comparaison entre des concepts qui ne sont pas dans le matériel d’apprentissage sera du même genre que les illustrations données en exemple. Ce sera moins visible mais tout aussi ridicule. Par exemple, cette interaction avec Gemini « Considérez cette question simple : “Le jour où les États-Unis ont été établis est-il dans une année bissextile ou une année normale ?”. »

Lorsqu’il a été invoqué avec le préfixe CoT (Chain of Thought, une évolution récente des LLMs dont le but est de décomposer une question complexe en une suite de sous-questions plus simples), le modèle de langage moderne Gemini a répondu : « Les États-Unis ont été établis en 1776. 1776 est divisible par 4, mais ce n’est pas une année séculaire (de cent ans), c’est donc une année bissextile. Par conséquent, le jour où les États-Unis ont été établis était dans une année normale. »

On voit bien que le modèle déroule la règle des années bissextiles correctement, donnant par là même une bonne illustration de la technique CoT, mais il conclut de manière erronée à la dernière étape ! Ces modèles n’ont en effet pas de représentation logique du monde, mais seulement une approche statistique qui crée en permanence ce type de glitchs qui peuvent paraître surprenants.

Cette prise de conscience est d’autant plus salutaire qu’aujourd’hui, les IA écrivent à peu près autant d’articles publiés sur Internet que les humains. Ne vous étonnez donc pas d’être étonné par la lecture de certains articles.

Frédéric Prost ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

01.12.2025 à 15:24

Le premier zoo virtuel d’Europe peut-il éveiller les consciences sur le bien-être animal ?

Pierre-Henry Leveau, Maître de conférences en sciences de gestion et du management à la Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité; membre du laboratoire GRoupe de Recherche ANgevin en Économie et Management, Université d’Angers

Texte intégral (2502 mots)

De plus en plus décriés, les zoos jouent pourtant un rôle dans la sensibilisation du public à la sauvegarde des espèces sauvages. À Bruxelles, le premier zoo en réalité virtuelle aurait-il trouvé la formule gagnante ?

Inauguré à Bruxelles en septembre 2025 et ouvert au public jusqu’au 30 décembre 2025, le Zoo du futur, premier zoo européen 100 % virtuel promet l’émerveillement d’un zoo, mais sans cages. Imaginé par l’association de protection animale Gaia, en collaboration avec le studio d’expériences immersives Reality Matters, le Zoo du futur propose au public de repenser la relation entre humains et animaux en lui permettant d’admirer une pléiade d’animaux en liberté dans des environnements naturels reconstitués numériquement.

Deux technologies immersives rendent possible la découverte de ces univers numériques : la réalité virtuelle (VR) via des casques afin d’observer les animaux ainsi que la réalité augmentée via une application mobile pour interagir avec des modules pédagogiques (quiz, informations sur les animaux). L’ambition du projet est double : et si la VR ne servait pas seulement à divertir mais aussi à éduquer afin d’encourager des comportements plus responsables ?

Ayant travaillé sur les effets de la VR sur les consommateurs, le Zoo du futur constitue donc un terrain d’observation privilégié pour comprendre comment les technologies immersives modifient les pratiques touristiques et culturelles. Dans le cadre de ces recherches, je me suis entretenu avec plusieurs acteurs de cette initiative.

Renouveler l’expérience du public

Ces technologies immersives impactent plusieurs dimensions dans le vécu du visiteur. La première correspond à la métaversification de l’expérience, c’est-à-dire que le digital agrémente désormais les lieux marchands, culturels et touristiques réels. Dans le cas du zoo bruxellois, trois univers thématiques en VR offrent une expérience immersive aux visiteurs : la savane, la banquise et la jungle.

La seconde dimension correspond à l’aspect multisensoriel offert par les nouvelles technologies, qui, à l’instar d’une expérience réelle, stimulent plusieurs, voire tous les sens. Le Zoo du futur combine sons d’ambiance, diffusion d’odeurs et interaction virtuelle qui impliquent les mouvements du visiteur « pour essayer d’avoir l’immersion la plus aboutie possible », comme l’indique Sébastien de Jonge, le directeur des opérations de Gaia que j’ai pu interroger au cours de mes recherches. Lorsque le visiteur s’équipe du casque VR, il voit subitement un éléphant qui s’approche, ses yeux qui plongent dans les siens, sa trompe qui s’élève. Il essaye de toucher l’animal, persuadé de sentir sa présence. L’illusion sensorielle est palpable et l’émotion réelle.

La troisième dimension correspond à l’empowerment du consommateur, c’est-à-dire la capacité à agir activement avec son corps et à interagir avec les objets de l’environnement virtuel. En permettant de s’immerger à la première personne dans des environnements virtuels aux graphismes très réalistes, la VR séduit le public qui s’attend désormais à être davantage acteur de son expérience que de simplement avoir à écouter une histoire.

Pour Andy Van den Broeck, fondateur de Reality Matters, la VR est complémentaire à l’expérience réelle, voire magnifiée. Il souligne que « dans un zoo réel, vous ne pouvez pas vous approcher aussi près des animaux pour les observer, ou vous déplacer librement et interagir dans ces grands espaces naturels ». De plus, le zoo virtuel enrichit l’expérience avec de la réalité augmentée afin d’offrir une interaction ludique et éducative avec les animaux.

Provoquer l’empathie pour des animaux, même virtuels

Ces dimensions concourent à stimuler un sentiment d’incarnation, c’est-à-dire à l’illusion d’être le personnage virtuel. L’une des forces de la VR réside dans sa capacité à faire vivre une expérience d’incarnation dans laquelle on n’observe pas seulement, mais où l’on réfléchit et réagit émotionnellement d’une façon semblable que lors d’une expérience réelle (Leveau et Camus, 2023).

L’apprentissage par la pratique est une des forces de la VR. L’implication active favorise la mémorisation et l’acquisition des compétences grâce à une compréhension plus concrète et une meilleure appropriation de la situation que la simple lecture d’un document, par exemple. La pyramide de l’apprentissage établi par le chercheur en éducation américain Edgar Dale confirme qu’on apprend mieux lorsqu’on est acteur de la situation d’apprentissage. Un individu retiendrait selon lui seulement 10 % de ce qu’il lit, contre 90 % de ce qu’il dit et fait.

Les technologies immersives développent également l’empathie. Alors que, dans un zoo classique, on contemple des animaux réels, mais privés de liberté, le zoo virtuel exhibe des animaux numériques dans leur habitat naturel. À ce jour, « les visiteurs réfléchissent en termes de protection des espèces, pas d’individus », insiste Sébastien de Jonge. Le zoo virtuel invite à donc renverser le regard en valorisant l’animal comme un être vivant singulier et en proposant une alternative concrète et positive, tout en questionnant les conditions de vie des animaux dans les zoos traditionnels, sans pour autant attaquer leurs méthodes frontalement.

On constate que la gamification interactive associée à la VR, telle que les quiz interactifs sur l’espace vital d’un éléphant, déclenche une prise de conscience et des changements de comportements concrets. Selon Sébastien de Jonge, la réaction du public quant au bien-être des animaux à l’issue de l’expérience virtuelle en témoigne en provoquant des questionnements sur les alternatives à faire valoir. Ainsi, plonger les visiteurs dans des environnements naturels reconstitués en VR suscite une réflexion sur la captivité animale tout en préservant la dimension pédagogique des zoos. Cette approche, en phase avec les attentes des associations de défense animale, invite aussi chacun à repenser son rapport au vivant et à adopter des choix de consommation plus responsables.

Tirer parti des envies contradictoires des consommateurs

C’est précisément le basculement de spectateur passif à acteur impliqué qui confère un rôle inédit dans la sensibilisation éthique et environnementale. L’expérience en VR permet non seulement d’apprendre en interagissant de manière plus directe, mais aussi d’interroger nos modes de consommation et de loisirs. En proposant une alternative plus responsable dans les activités de récréations et de loisirs, la VR agit sur les comportements de manière vertueuse.

À cet effet, la VR contribue à des pratiques marketing plus éthiques en se substituant ponctuellement comme une alternative durable au voyage physique ou en contribuant à un tourisme plus inclusif auprès de certains publics (seniors, PMR, etc.). Pour le zoo, la VR contribue à donner l’illusion d’une expérience réelle sans nuire aux écosystèmes. Gaia défend ce modèle : « Le Zoo du futur, pour nous, c’est une campagne comme une autre », confie Sébastien de Jonge. Les tarifs volontairement bas, à 12 € l’entrée, ne sont pas rentables et confirment cette logique.

Mais qu’en est-il réellement du côté des consommateurs ? Dans un sondage réalisé auprès de 100 personnes, en France, en septembre 2025, 83,4 % déclarent préférer visiter un zoo réel plutôt qu’un zoo virtuel. Pourtant, plus de 98 % d’entre elles déclarent être sensibles au bien-être et aux conditions de vie des animaux en captivité. Ce paradoxe s’observe d’une part à travers le succès commercial des plus grands zoos en Europe, dont la fréquentation dépasse annuellement le million de visiteurs, comme au zoo de Barcelone, d’autre part à travers la multiplication de fermetures de delphinariums (Marineland en France en 2025 ou encore le dernier delphinarium en Belgique, Boudewijn Seapark, dont la fermeture administrative est actée pour 2037).

Inciter le changement de comportements

Enfin, 95 % des personnes interrogées nous ont confié être prêtes à adapter leurs comportements de consommation pour mieux respecter le bien-être des animaux en privilégiant un zoo virtuel plutôt qu’un zoo réel. Ainsi, nous espérons, comme Sébastien de Jonge, que cette fiction-réalité puisse « simplement allumer une lumière dans l’esprit du public » et conduire les zoos à se réinventer pour concilier bien-être animal avec viabilité économique. En cas de succès, le projet temporaire pourrait devenir permanent et esquisser pour les zoos un business model inédit.

Néanmoins, il ne faut pas oublier que ces technologies génèrent une pollution numérique et que la VR est réputée inciter le visiteur à se rendre dans la réalité sur le lieu qu’il a virtuellement exploré. Un tel dispositif risque donc de s’avérer contre-productif, à l’opposé des ambitions affichées par l’association, malgré la vocation première du projet de conjuguer émerveillement, pédagogie et respect du bien-être animal. Avec son zoo virtuel, Gaia démontre cependant le potentiel de la VR au-delà du simple divertissement : la technologie ouvre la voie à des pratiques plus soutenables et à un modèle économique écocentrique, fondé sur la valeur intrinsèque du vivant.

Pierre-Henry Leveau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

28.11.2025 à 13:13

L’effet ChatGPT : comment, en trois ans, l’IA a redéfini les recherches en ligne

Deborah Lee, Professor and Director of Research Impact and AI Strategy, Mississippi State University

Texte intégral (1881 mots)

Le 30 novembre 2022, OpenAI rendait accessible à tous ChatGPT, l’intelligence artificielle générative sur laquelle elle travaillait depuis sept ans. En trois ans, un geste du quotidien s’est déplacé : au lieu de taper une requête dans Google ou de chercher un tutoriel sur YouTube, des millions de personnes ouvrent désormais ChatGPT pour poser leur question. Ce réflexe nouveau, qui s’impose dans les usages, marque un tournant majeur dans notre rapport à la recherche d’information en ligne.

Il y a trois ans, lorsqu’il fallait réparer un robinet qui fuit ou comprendre l’inflation, la plupart des gens avaient trois réflexes : taper leur question sur Google, chercher un tutoriel sur YouTube ou appeler désespérément un assistant vocal à l’aide.

Aujourd’hui, des millions de personnes adoptent une autre stratégie : elles ouvrent ChatGPT et posent simplement leur question.

Je suis professeure et directrice de la recherche et de la stratégie en matière d’IA à la Mississippi State University Libraries. En qualité de chercheuse spécialisée dans la recherche d’informations, je constate que ce changement dans l’outil vers lequel les gens se tournent en premier pour trouver des informations est au cœur de la manière dont ChatGPT a transformé nos usages technologiques quotidiens.

Près de 800 millions de personnes utilisatrices hebdomadaires

Le plus grand bouleversement n’est pas la disparition des autres outils, mais le fait que ChatGPT soit devenu la nouvelle porte d’entrée vers l’information.

Quelques mois après son lancement, le 30 novembre 2022, ChatGPT comptait déjà 100 millions d’utilisateurs hebdomadaires. Fin 2025, ce chiffre était passé à 800 millions. Cela en fait l’une des technologies grand public les plus utilisées au monde.

Les enquêtes montrent que cet usage dépasse largement la simple curiosité et qu’il traduit un véritable changement de comportement. Une étude réalisée en 2025 par le Pew Research Center (Washington) indique que 34 % des adultes états-uniens ont utilisé ChatGPT, soit environ le double de la proportion observée en 2023. Parmi les adultes de moins de 30 ans, une nette majorité (58 %) l’a déjà testé.

Un sondage AP-NORC rapporte qu’aux États-unis, environ 60 % des adultes qui utilisent l’IA déclarent l’utiliser pour rechercher des informations, ce qui en fait l’usage le plus courant de l’IA. Ce taux grimpe à 74 % chez les moins de 30 ans.

Un bouleversement des usages

Les moteurs de recherche traditionnels restent le socle de l’écosystème de l’information en ligne, mais la manière dont les gens cherchent a, elle, considérablement changé depuis l’arrivée de ChatGPT. Les utilisateurs modifient tout simplement l’outil qu’ils sollicitent en premier.

Pendant des années, Google était le moteur de recherche par défaut pour tout type de requête, de « Comment réinitialiser ma box Internet » à « Expliquez-moi le plafond de la dette ». Ce type de requêtes informatives de base représentait une part importante du trafic. Mais ces petites questions du quotidien, rapides, clarificatrices, celles qui commencent par « Que veut dire… », sont désormais celles que ChatGPT traite plus vite et plus clairement qu’une page de liens.

Et les internautes l’ont bien compris. Une enquête menée en 2025 auprès de consommateurs américains a montré que 55 % des personnes interrogées utilisent désormais les chatbots ChatGPT d’OpenAI ou Gemini AI de Google pour des tâches qu’ils confiaient auparavant à Google Search, avec des taux encore plus élevés au Royaume-Uni.

Une autre analyse portant sur plus d’un milliard de sessions de recherche montre que le trafic issu des plateformes d’IA générative augmente 165 fois plus vite que les recherches classiques, et qu’environ 13 millions d’adultes, aux États-Unis, ont déjà fait de l’IA générative leur outil de prédilection pour explorer le web.

Les atouts de ChatGPT

Cela ne signifie pas que les gens ont cessé d’utiliser Google, mais plutôt que ChatGPT a capté les types de questions pour lesquelles les utilisateurs veulent une explication directe plutôt qu’une liste de résultats. Vous voulez connaître une évolution réglementaire ? Vous avez besoin d’une définition ? Vous cherchez une manière polie de répondre à un email délicat ? ChatGPT offre une réponse plus rapide, plus fluide et plus précise.

Dans le même temps, Google ne reste pas les bras croisés. Ses pages de résultats n’ont plus la même allure qu’il y a trois ans, car le moteur a intégré directement son IA Gemini en haut des pages. Les résumés « AI Overview », placés au-dessus des liens classiques, répondent instantanément à de nombreuses questions simples parfois avec justesse, parfois moins.

Quoi qu’il en soit, beaucoup d’utilisateurs ne descendent jamais plus bas que ce résumé généré par l’IA. Ce phénomène, combiné à l’impact de ChatGPT, explique la forte hausse des recherches « zéro clic ». Un rapport fondé sur les données de Similarweb révèle que le trafic envoyé par Google vers les sites d’information est passé de plus de 2,3 milliards de visites à la mi-2024 à moins de 1,7 milliard en mai 2025, tandis que la part des recherches liées à l’actualité se soldant par zéro clic a bondi de 56 % à 69 % en un an.

La recherche Google excelle dans la mise en avant d’une pluralité de sources et de points de vue, mais ses résultats peuvent paraître brouillons et davantage conçus pour générer des clics que pour offrir une information claire. ChatGPT, à l’inverse, fournit une réponse plus ciblée et conversationnelle, privilégiant l’explication au classement. Mais cette approche se fait parfois au détriment de la transparence des sources et de la diversité des perspectives qu’offre Google.

Côté exactitude, les deux outils peuvent se tromper. La force de Google réside dans le fait qu’il permet aux personnes qui utilisent ChatGPT de recouper plusieurs sources, tandis que l’exactitude de ce dernier dépend fortement de la qualité de la requête et de la capacité de l’utilisateur à reconnaître quand une réponse doit être vérifiée ailleurs.

Enceintes connectées et YouTube

L’impact de ChatGPT dépasse le cadre des moteurs de recherche. Les assistants vocaux comme les enceintes Alexa et Google Home restent très répandus, mais leur taux de possession recule légèrement. Une synthèse des statistiques sur la recherche vocale aux États-Unis pour 2025 estime qu’environ 34 % des personnes âgées de 12 ans et plus possèdent une enceinte connectée, contre 35 % en 2023. La baisse n’est pas spectaculaire, mais l’absence de croissance pourrait indiquer que les requêtes plus complexes se déplacent vers ChatGPT ou des outils similaires. Lorsqu’on souhaite une explication détaillée, un plan étape par étape ou une aide à la rédaction, un assistant vocal qui répond par une phrase courte paraît soudain limité.

En revanche, YouTube reste un mastodonte. En 2024, la plateforme comptait environ 2,74 milliards de personnes utilisatrices, un chiffre en progression constante depuis 2010. Aux États-Unis, près de 90 % des adolescents déclarent utiliser YouTube, ce qui en fait la plateforme la plus utilisée dans cette tranche d’âge. Cependant, le type de contenu recherché est en train de changer.

Les internautes ont désormais tendance à commencer par ChatGPT, puis à se tourner vers YouTube si une vidéo explicative est nécessaire. Pour bon nombre de tâches quotidiennes – « Comprendre mes avantages sociaux », « M’aider à rédiger un email de réclamation » –, ils demandent d’abord à ChatGPT un résumé, un script ou une liste de points clés, puis consultent YouTube uniquement s’ils ont besoin de visualiser un geste ou un processus concret.

Cette tendance se retrouve aussi dans des domaines plus spécialisés. Les développeurs, par exemple, utilisent depuis longtemps les forums comme Stack Overflow pour obtenir des conseils ou des extraits de code. Mais le volume de questions a commencé à chuter fortement après la sortie de ChatGPT, et une analyse suggère que le trafic global a diminué d’environ 50 % entre 2022 et 2024. Lorsqu’un chatbot peut générer un extrait de code et une explication à la demande, moins de gens prennent le temps de poster une question dans un forum public.

Alors, où va-t-on ?

Trois ans après son lancement, ChatGPT n’a pas remplacé l’écosystème technologique, mais il l’a reconfiguré. Le réflexe initial a changé. Les moteurs de recherche restent indispensables pour les explorations approfondies et les comparaisons complexes. YouTube demeure la plateforme incontournable pour voir des personnes réaliser des actions concrètes. Les enceintes connectées continuent d’être appréciées pour leur côté mains libres.

Mais lorsqu’il s’agit d’obtenir rapidement une réponse à une question, beaucoup commencent désormais par l’utilisation d’un agent conversationnel plutôt que par une requête dans un moteur de recherche. C’est là le véritable effet ChatGPT : il n’a pas simplement ajouté une application de plus sur nos téléphones, il a discrètement transformé notre manière de chercher de l’information.

Deborah Lee ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.11.2025 à 11:26

Les champignons d’Ötzi, l’homme des glaces du Néolithique

Hubert Voiry, Mycologue, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Texte intégral (1974 mots)

On l’oublie trop souvent mais les champignons ont accompagné l’histoire de l’humanité : médecine, géopolitique, psychologie, architecture, gastronomie, ils s’invitent dans de nombreux champs de nos vie depuis le Néolithique.

Dans cet extrait de son ouvrage Dix champignons qui ont changé la vie des hommes (éditions Actes Sud, 2025), le mycologue Hubert Voiry nous parle des deux champignons retrouvés par les archéologues dans la besace d’Ötzi, l’homme préhistorique découvert fortuitement en 1991 à 3 200 mètres d’altitude, dans les Alpes italiennes. Il tâche de comprendre pourquoi cet homme avait, avec lui des amadous et des polypores du bouleau.

Ötzi portait un petit sac en cuir rempli de matière noire. Dans ce sac, il y avait aussi trois outils en silex et un os en forme de poinçon. Au début, on a pensé que la matière noire était de la résine et que ce sac était une sorte de « kit » de réparation d’outils. Or, la substance, une fois séchée, a montré une teinte virant au brun. L’examen microscopique de cet objet a révélé qu’il s’agissait de la chair d’un champignon, l’amadouvier (Fomes fomentarius). Cette chair brune que l’on trouve sous la croûte (la face supérieure) du champignon avait été travaillée manuellement pour obtenir un produit de consistance fibreuse que l’on appelle l’amadou. Mélangées à cette matière, on a détecté aussi des traces de pyrite. Silex, pyrite et amadou ainsi réunis permettent d’allumer le feu et de le conserver.

Ce n’est pas le témoignage le plus ancien de l’usage de l’amadou pour le feu. Celui-ci a en effet été retrouvé en grande quantité associé à des nodules de pyrite sur le site archéologique de Star Carr en Angleterre qui date de près de 10 000 ans. On a fait les mêmes observations dans les fouilles archéologiques de Maglemose au Danemark, site qui remonte à 8 000 ans. Il existe aussi des témoignages plus récents datant de l’âge du bronze en Suisse, dans les sites préhistoriques d’anciens villages lacustres. L’amadou a donc la propriété de produire et de transporter le feu. Contrairement à une idée reçue, les humains de cette époque ne frappaient pas deux silex l’un contre l’autre pour allumer un feu, car les étincelles résultant de leur percussion sont trop éphémères pour enflammer un combustible. Ils avaient recours essentiellement à deux techniques : celle de la friction avec du bois et celle de la percussion, vraisemblablement utilisée par Ötzi. Dans la première, on dispose un morceau de bois à la verticale d’un autre placé au sol. On frotte le morceau de bois sur l’autre en lui donnant un mouvement de rotation avec les mains. Cela produit de la sciure échauffée qui va donner quelques braises. Ensuite, il faudra les mettre en contact avec des brindilles sèches. Ce procédé n’a pas laissé de traces archéologiques. L’autre méthode consiste à utiliser, comme Ötzi, pyrite, silex et amadou. La percussion d’un morceau de disulfure de fer (pyrite ou marcassite) contre une roche dure comme le silex produit des étincelles. L’amadou au contact de l’étincelle est capable de s’embraser facilement du fait de sa structure fibreuse, et le feu peut couver longtemps, ce qui facilite son transport. Il reste à produire des flammes en mettant par exemple en contact l’amadou incandescent avec des herbes très sèches ou des fibres d’écorce.

Pour faciliter l’embrasement, on a perfectionné la technique. L’amadou est débité en tranches fines qui sont amollies à coups de maillet puis qui sont mises à sécher. Au cours des siècles, des traitements au salpêtre ou aux cendres ont été mis au point pour qu’il s’enflamme plus facilement. Le célèbre mycologue Christiaan Hendrik Persoon en donne la description dans son ouvrage Traité sur les champignons comestibles, contenant l’indication des espèces nuisibles paru en 1818. Il précise que les bûcherons des Vosges avaient une technique moins recommandable pour traiter l’amadou : ils enterraient les tranches du “bolet” et les arrosaient pendant un certain temps avec de l’urine.

À partir de l’âge du fer, les morceaux de disulfure sont remplacés par des briquets, petits objets en acier qui au Moyen Âge avaient une forme de crochet aplati. Actuellement, on peut se procurer, dans le commerce, ce type de briquet appelé aussi briquet à silex et ainsi reproduire les gestes de nos ancêtres en frappant l’acier sur un silex aiguisé. On recueille les étincelles avec un morceau d’amadou ou à défaut avec un morceau de coton carbonisé. Les briquets “à amadou” qui apparaissent vers 1840 ne contiennent curieusement pas d’amadou. Le nom a été repris, mais c’est une mèche de coton trempée dans une solution chimique qui joue le rôle de l’amadou.

De nos jours, l’amadou est encore utilisé de façon traditionnelle pour le transport du feu, comme en Autriche lors du Weihfeuertragen, littéralement “le transport de feu consacré”. Le samedi de Pâques, le prêtre catholique réunit les familles de paroissiens autour d’un feu qu’il bénit au cours d’une cérémonie. Ensuite, les enfants récupèrent les braises à l’aide de bidons métalliques et passent dans les maisons du village apporter le feu béni. Pour faciliter le transport, ils ajoutent aux braises des morceaux d’amadou. En plus d’être le polypore le plus efficace pour la fabrication et le transport du feu, grâce à sa chair, l’amadouvier a aussi des vertus médicinales et artisanales, voire spirituelles. Un peuple de l’île d’Hokkaidō au Japon, les Aïnous, procédait, en cas de maladie ou d’épidémie, à un rituel de fumée autour des habitations. Ils faisaient brûler toute la nuit des fructifications de F. fomentarius pour éloigner les démons. Un rite analogue était pratiqué en Sibérie chez les Khantys et en Amérique du Nord dans des tribus amérindiennes.[…]

Le deuxième champignon retrouvé dans les affaires d’Ötzi est le polypore du bouleau, en latin : Fomitopsis betulina. Il se présentait sous forme de deux fragments enfilés sur une lanière de cuir. L’un de forme sphérique et l’autre de forme conique. Le polypore du bouleau, une fois séché, s’enflamme rapidement mais le feu ne couve pas. Ötzi ne l’a pas probablement pas utilisé pour le transport du feu, d’autant qu’il possédait déjà de l’amadou. Quel usage faisait-il donc des morceaux de ce polypore ?

Cette question a naturellement suscité des débats, dont sont ressorties deux grandes hypothèses. La première a été avancée par l’anthropologue italien Luigi Capasso : il suggère que l’Homme des Glaces était conscient de la présence de ses parasites intestinaux et les combattait avec des doses adaptées de Fomitopsis betulina. Ce champignon, qui est comestible – nous en reparlerons plus loin –, était probablement le seul vermifuge disponible à l’époque. L’autre hypothèse est défendue par la biologiste autrichienne Ursula Peintner : elle a fait le rapprochement avec certaines coutumes d’Amérindiens, rapportées par le biologiste américain Robert Blanchette. Ils possédaient des objets décorés avec des morceaux de forme ronde ou ovale d’Haploporus odorus, polypore à l’odeur très suave. Ces fragments étaient enfilés sur des lacets en cuir puis attachés aux tuniques sacrées ou aux colliers des guérisseurs. Ce polypore était aussi considéré comme ayant des vertus médicinales : on le faisait brûler pour produire une fumée agréable pour les personnes malades. Comme souvent dans les traditions, les aspects spirituel et médical sont mêlés. Concernant l’Homme des Glaces, nous avons bien noté que les bouts de F. betulina étaient enfilés sur une lanière de cuir de façon élaborée. S’il s’était agi d’un simple transport, ils auraient été placés sans perforation dans un récipient. On peut donc penser que les morceaux de F. betulina jouaient un rôle spirituel et médicinal. Robert Blanchette évoque aussi l’importance d’un autre champignon, Fomitopsis officinalis, aux propriétés médicinales pour les Amérindiens et leurs chamanes qui l’appellent “le pain des fantômes”. Les chamanes utilisaient des masques sculptés dans ces polypores pour effectuer des rites destinés à guérir certaines maladies. À leur mort, les masques étaient placés à la tête de la tombe et protégeaient l’esprit des chamanes. En Autriche, des fructifications de polypore du bouleau étaient sculptées pour protéger les animaux de ferme de la malchance. Le fragment conique du polypore d’Ötzi pourrait évoquer une sculpture qui n’aurait pas été très bien conservée. On pourrait donc considérer qu’Ötzi était un chamane qui portait sur lui, comme un talisman, ces deux fragments d’un champignon aux vertus médicinales et spirituelles. Rappelons que les affaires d’Ötzi n’ont pas été pillées, ce qui laisse supposer qu’on ne voulait pas s’approprier ses objets : c’était peut-être un personnage important.

Hubert Voiry est l'auteur de l'ouvrage « 10 champignons qui ont changé la vie des hommes », publié aux éditions Actes Sud dont ce texte est tiré.

26.11.2025 à 11:25

L’Univers a-t-il un début ? Le Big Bang contre la théorie de l’état stationnaire

Waleed Mouhali, Enseignant-chercheur en Physique, ECE Paris

Texte intégral (2417 mots)

La question de l’évolution de l’Univers a attisé de nombreux débats au cours de l’histoire de la physique. Au début du XXe siècle, deux camps de scientifiques s’affrontèrent : d’un côté, les tenants d’un Univers stable et ayant toujours existé, de l’autre, les physiciens qui adhèrent au modèle d’un atome primitif, ancêtre de notre théorie du Big Bang.

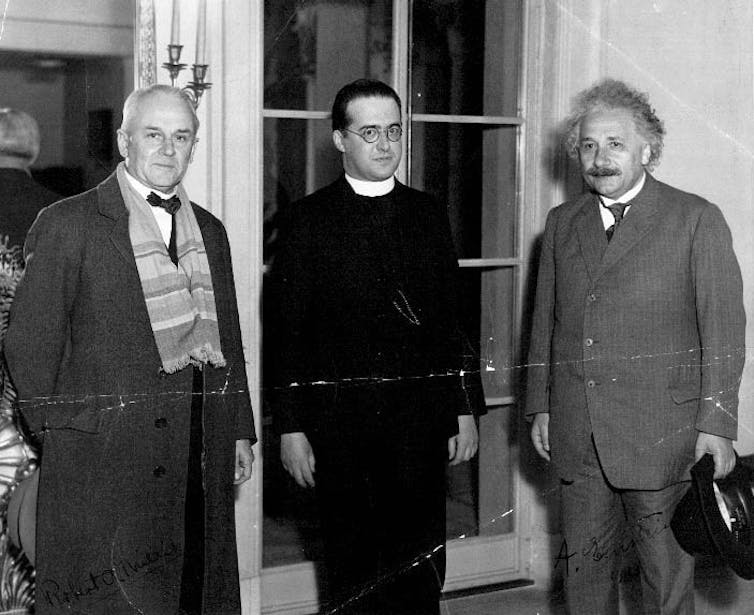

Au cours du XXe siècle, la cosmologie a été bouleversée par deux visions concurrentes du Cosmos. D’un côté, Georges Lemaître proposait l’hypothèse d’un « atome primitif », précurseur du Big Bang, selon laquelle l’Univers a une histoire et un commencement. De l’autre, Fred Hoyle, Thomas Gold et Hermann Bondi défendaient en 1948 une alternative : l’état stationnaire, un modèle où l’Univers, en expansion, reste inchangé à grande échelle grâce à une création continue de matière.

Cette théorie séduisait par son élégance : elle évitait l’idée d’un début absolu et renouait avec de vieilles intuitions philosophiques – puisqu’elles remontent à la Grèce antique – selon lesquelles le Cosmos était éternel et immuable. Mais elle allait bientôt se heurter à l’épreuve des observations. Le déclin de cette théorie fascinante s’inscrit dans une querelle scientifique majeure, au terme de laquelle le modèle de l’atome primitif de Georges Lemaître s’est imposé.

Le modèle de l’état stationnaire : un Univers éternel et immuable

En 1948, Fred Hoyle, Thomas Gold et Hermann Bondi introduisent le modèle cosmologique de l’état stationnaire. Leur approche repose sur deux principes fondamentaux. D’une part, le principe cosmologique parfait : non seulement l’Univers est homogène et isotrope dans l’espace – cela signifie qu’à grande échelle, l’Univers présente les mêmes propriétés en tout point et dans toutes les directions d’observation, aucun lieu ni direction n’est privilégiés – mais il l’est aussi dans le temps – ses propriétés sont globalement les mêmes à toutes les époques. D’autre part, ils postulent la création continue de matière pour compenser l’expansion observée de l’Univers mise en évidence par Hubble, de la matière est continuellement créée à un rythme très faible (de l’ordre d’un atome d’hydrogène par mètre cube tous les milliards d’années).

Ce modèle évite un commencement à l’Univers, et par conséquent la question philosophique et scientifique de la création de quelque chose à partir du néant. Il offre un cadre élégant, statique à grande échelle, dans lequel l’Univers n’a ni origine ni fin. D’un point de vue philosophique, il s’inscrit dans la continuité d’une vision éternelle du Cosmos, une position qui était majoritaire parmi les savants de l’Antiquité jusqu’au XVIIIe siècle, une idée déjà défendue par les stoïciens ou Aristote. À noter qu’Aristote s’interroge sur les limites de l’Univers et rejette l’idée d’un Univers infini, qu’il juge physiquement insoutenable.

Pourquoi le modèle de l’état stationnaire a-t-il séduit ?

Le modèle de l’état stationnaire a longtemps bénéficié d’un certain prestige pour plusieurs raisons. D’abord, sa simplicité philosophique, que l’on vient de décrire, mais aussi sa stabilité mathématique, puisqu’il repose sur des solutions simples des équations cosmologiques formulées par Einstein dans le cadre de sa relativité générale. Enfin, il séduit aussi du fait de son esthétique scientifique : un Univers inchangé dans le temps apparaît comme harmonieux et prévisible.

Le modèle de l’état stationnaire avait donc tout pour plaire. Sûr de sa théorie, c’est Fred Hoyle, en voulant se moquer et tourner en dérision le modèle concurrent de l’atome primitif qu’il considérait comme absurde, qui forge le terme de Big Bang lors d’une émission de radio sur la BBC en 1949. Et pourtant…

Le modèle de l’atome primitif de Lemaître : un précurseur du Big Bang

Avant même la formulation du Big Bang moderne tel que nous le concevons aujourd’hui, le prêtre et physicien belge Georges Lemaître avait développé en 1931 une hypothèse audacieuse : le modèle de l’atome primitif. Selon lui, l’Univers aurait été créé à partir de la désintégration d’un « atome cosmique », un point originel dense et chaud, à l’origine de l’expansion de l’espace. Il complète ainsi un modèle qu’il avait commencé à formuler dès 1927, dans lequel il proposait déjà un Univers en expansion.

Vous avez tout à fait raison sur le point historique concernant Lemaître : dans son article de 1927, il obtient des solutions dynamiques des équations d’Einstein, établit déjà la relation distance-vitesse et en donne une première estimation, à partir notamment des redshifts mesurés par Slipher, sans s’appuyer sur Hubble. Les travaux de Hubble, publiés ensuite, ont surtout apporté la confirmation observationnelle systématique et ont contribué à populariser cette loi aujourd’hui appelée loi de Hubble-Lemaître. Il conçoit un Univers en expansion, mais doté d’un passé à la fois physique et avec un commencement. Lemaître imaginait l’atome primitif comme un noyau contenant toute la matière de l’Univers dont la fission aurait déclenché l’expansion cosmique. Il interprétait les rayons cosmiques, récemment découverts, comme des résidus de cette désintégration initiale. Cette hypothèse s’est avérée inexacte puisqu’ils proviennent en réalité de phénomènes astrophysiques situés dans notre environnement cosmique proche.

Lemaître accepte l’idée d’un début de l’Univers, tout en distinguant clairement cette question cosmologique de la Création au sens religieux, qu’il considère relever d’un tout autre registre. Le modèle de l’atome primitif est le précurseur direct de ce que l’on appellera par découvertes successives le modèle du Big Bang, qui s’imposera plus tard, notamment grâce à ses prédictions observables.

Les preuves observationnelles contre l’état stationnaire

Malgré son attrait initial, le modèle de l’état stationnaire a commencé à vaciller face à des données de plus en plus précises. Le coup le plus dur arrive en 1964, quand Arno Penzias et Robert Wilson détectent par hasard un signal radio bruité provenant de toutes les directions d’observation. Ce bruit, appelé rayonnement cosmologique, est en fait la lueur fossile laissée par l’Univers très jeune, exactement comme l’avaient prédit les partisans du Big Bang. Le modèle stationnaire, lui, n’a aucun moyen d’expliquer un tel vestige. Le fond diffus cosmologique, découvert en 1965, est le témoin le plus direct du Big Bang. Ses détails ont ensuite été étudiés par les satellites COBE (1992), WMAP (2003) et Planck (2009).

D’autres indices vont dans le même sens : les galaxies lointaines – dont l’image qui nous parvient d’elle date du moment où elles étaient encore jeunes – n’ont pas la même apparence que les galaxies actuelles. De plus, les quasars, sortes de noyaux galactiques hyperactifs, étaient bien plus nombreux dans le passé qu’aujourd’hui. Ces différences montrent que l’Univers évolue au fil du temps, contrairement à ce qu’affirmait l’état stationnaire.

Enfin, le Big Bang prédit avec une grande précision les proportions des éléments légers (hélium, deutérium, lithium) formés durant les toutes premières minutes. Les mesures des éléments fossiles qui sont parvenus jusqu’à nous confirment ces valeurs. Le modèle stationnaire, qui n’inclut pas de phase chaude et dense initiale, est incapable de les expliquer.

L’évolution de la cosmologie moderne

Face à ces observations, la communauté scientifique adopte progressivement le modèle du Big Bang comme modèle standard. Pourtant, Fred Hoyle, dans les années 1990, refusant d’abandonner son hypothèse, propose un modèle dit quasi stationnaire, mais il reste marginal.

Aujourd’hui, le modèle ΛCDM (Lambda Cold Dark Matter), une version étendue du Big Bang qui intègre la constante cosmologique, l’idée selon laquelle il existe une minuscule énergie du vide, identique partout, exerçant une pression qui accélère l’expansion de l’Univers, est considéré comme le cadre le plus complet pour décrire l’évolution de l’univers. Introduite par Einstein en 1917 pour contrecarrer l’effet de la gravité dans un Univers qu’il pensait lui-même statique, elle a été réhabilitée sous le nom d’énergie sombre pour expliquer l’accélération observée, est considéré comme le cadre le plus complet pour décrire l’évolution de l’Univers.

Le modèle de l’état stationnaire illustre un cas typique d’élégance théorique confrontée à la rigueur de l’expérimentation. Cette controverse a stimulé les débats, inspiré des développements mathématiques et permis une meilleure compréhension de ce qu’est une bonne théorie scientifique : cohérente, testable, et surtout, réfutable.

Elle rappelle aussi que la science avance non par dogme, mais par confrontation avec la réalité du cosmos. Et si certaines théories comme celle de la simulation ou du multivers flirtent aujourd’hui avec la frontière de ce que l’on est capable de tester, elles perpétuent une tradition millénaire : tenter de comprendre ce qui, depuis toujours, nous dépasse.

Waleed Mouhali ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview