05.01.2026 à 15:44

Une nouvelle étude met en lumière le rôle du climat dans la disparition de l’homme de Florès

Nick Scroxton, Research Fellow, Palaeoclimate, National University of Ireland Maynooth

Gerrit (Gert) van den Bergh, Researcher in Palaeontology, University of Wollongong

Michael Gagan, Honorary Professor, Palaeoclimate, University of Wollongong; The University of Queensland

Mika Rizki Puspaningrum, Researcher in Palaeontology, Bandung Institute of Technology, Institut Teknologi Bandung

Texte intégral (1980 mots)

L’analyse de stalagmites et de fossiles d’éléphants pygmées révèle comment le climat et la présence d’eau douce ont façonné la vie et la survie de l’homme de Florès.

Il y a environ 50 000 ans, l’humanité a perdu l’un de ses derniers cousins hominines survivants, Homo floresiensis (ou homme de Florès, également connu sous le nom de « Hobbit » en raison de sa petite taille). La cause de sa disparition, après plus d’un million d’années passées sur l’île volcanique isolée de Florès, en Indonésie, demeure une énigme de longue date.

De nouvelles preuves suggèrent toutefois qu’une période de sécheresse extrême, commencée il y a environ 61 000 ans, pourrait avoir contribué à la disparition des hommes de Florès. Notre nouvelle étude, publiée le 8 décembre dans Communications Earth & Environment, révèle une histoire d’essor et d’effondrement écologique. Nous avons établi le relevé climatique le plus détaillé à ce jour du site où vivaient autrefois ces anciens hominines.

Une île aux grottes profondes

La découverte d’Homo floresiensis en 2003 a bouleversé notre conception de ce qui fait de nous des êtres humains. Ces hominines de petite taille et au cerveau réduit, qui ne mesuraient que 1,1 m, fabriquaient des outils en pierre. Contre toute attente, ils ont atteint l’île de Florès, apparemment sans disposer de technologie maritime.

Les ossements et outils en pierre d’H. floresiensis ont été retrouvés dans la grotte de Liang Bua, dissimulée dans une petite vallée des hauteurs de l’île. Ces vestiges datent d’une période comprise entre 190 000 et 50 000 ans.

Aujourd’hui, Florès connaît un climat de mousson, avec de fortes pluies pendant les étés humides (principalement de novembre à mars) et des précipitations plus légères durant les hivers plus secs (de mai à septembre). Cependant, durant la dernière période glaciaire, la quantité de pluie et le moment où elle tombait variaient considérablement.

Pour comprendre à quoi ressemblaient ces pluies, notre équipe s’est tournée vers une grotte située à 700 mètres en amont de Liang Bua, appelée Liang Luar. Par pur hasard, au fond de cette grotte se trouvait une stalagmite qui s’est formée précisément pendant la période correspondant à la disparition d’H. floresiensis. En grandissant couche après couche grâce à l’eau qui goutte du plafond, sa composition chimique variable enregistre l’histoire d’un climat en mutation.

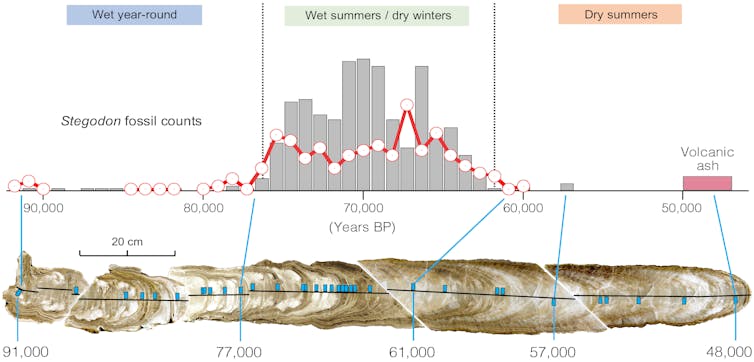

Les paléoclimatologues disposent de deux principaux outils géochimiques pour reconstituer à partir des stalagmites les précipitations passées. En observant une mesure spécifique de l’oxygène, appelée δ18O, ils peuvent identifier les variations d’intensité de la mousson. Parallèlement, le rapport entre le magnésium et le calcium permet d’estimer la quantité totale de précipitations.

Nous avons combiné ces deux types de mesures sur les mêmes échantillons, les avons précisément datés, puis avons reconstitué les niveaux de précipitations estivales, hivernales et annuelles. L’ensemble offre un aperçu inédit de la variabilité saisonnière du climat.

Nous avons identifié trois grandes phases climatiques. Entre 91 000 et 76 000 ans, le climat était plus humide qu’aujourd’hui tout au long de l’année. De 76 000 à 61 000 ans, la mousson est devenue très nettement saisonnière, avec des étés plus pluvieux et des hivers plus secs. Enfin, entre 61 000 et 47 000 ans, le climat s’est considérablement asséché durant l’été, à l’image de celui que connaît aujourd’hui le sud du Queensland en Australie.

Les « Hobbits » suivaient leurs proies

Nous disposions donc d’un relevé précis des grands changements climatiques, mais restait à savoir quelle en avait été la réponse écologique, s’il y en avait eu une. Il nous fallait établir une chronologie précise des fossiles d’H. floresiensis retrouvés à Liang Bua.

La solution est venue de manière inattendue grâce à notre analyse du δ18O contenu dans l’émail des dents fossilisées de Stegodon florensis insularis, un lointain parent pygmée disparu des éléphants modernes. Ces jeunes éléphants pygmées figuraient parmi les proies préférées des « Hobbits », comme le montrent les traces de découpe sur les os retrouvés à Liang Bua.

Fait remarquable, les variations du δ18O observées dans la stalagmite de Liang Luar correspondaient parfaitement à celles relevées dans les dents provenant de couches sédimentaires de plus en plus profondes à Liang Bua. Cette concordance nous a permis de dater avec précision les fossiles de Stegodon ainsi que les restes associés d’Homo floresiensis.

La chronologie ainsi affinée montre qu’environ 90 % des restes d’éléphants pygmées datent de la période comprise entre 76 000 et 61 000 ans, soit une période au climat fortement saisonnier, ni trop humide ni trop sec – une sorte de climat idéal. Ce contexte semble avoir offert des conditions favorables au pâturage des éléphants pygmées et à leur chasse par Homo floresiensis. Mais les deux espèces ont presque disparu lorsque le climat est devenu plus sec.

Le recul des précipitations, des éléphants pygmées et des « Hobbits » au même moment indique que la raréfaction des ressources a joué un rôle crucial dans ce qui ressemble à un abandon progressif de Liang Bua.

Avec l’assèchement du climat, la principale source d’eau en saison sèche, le petit fleuve Wae Racang, a peut-être diminué au point de ne plus suffire, privant les Stegodon d’eau douce. Les animaux ont alors pu migrer hors de la région, Homo floresiensis les suivant.

Un volcan impliqué ?

Les derniers restes fossiles de Stegodon et les outils en pierre de Liang Bua sont recouverts d’une épaisse couche de cendres volcaniques, datée d’environ 50 000 ans. On ne sait pas encore si une éruption volcanique à proximité a constitué « la goutte d’eau » dans le déclin des hommes de Florès de Liang Bua.

Les premières traces archéologiques attribuées à Homo sapiens se trouvent au-dessus de cette couche de cendres. Même s’il est impossible de savoir si Homo sapiens et Homo floresiensis se sont croisés, de nouvelles preuves archéologiques et génétiques indiquent que les Homo sapiens parcouraient déjà l’Indonésie, sautant d’île en île jusqu’au supercontinent de Sahul, il y a au moins 60 000 ans.

Si Homo floresiensis a été contraint par des pressions écologiques de quitter leur refuge pour se rapprocher de la côte, il est possible qu’ils aient croisé la route des humains modernes. Et si tel était le cas, la concurrence, les maladies, voire la prédation, auraient pu devenir des facteurs déterminants.

Quelle que soit la cause ultime, notre étude fournit un cadre pour de futures recherches sur l’extinction de l’emblématique Homo floresiensis dans le contexte de grands changements climatiques. Le rôle fondamental de la disponibilité en eau douce dans le déclin de l’un de nos cousins humains rappelle que l’histoire de l’humanité est une expérience fragile de survie, et que les variations des précipitations peuvent avoir des conséquences profondes.

Nick Scroxton a reçu des financements de de la Sustainable Energy Authority of Ireland et a réalisé ce travail tout en bénéficiant d’un financement de l’Australian Research Council.

Gerrit van den Bergh a reçu des financements de l’Australian Research Council.

Michael Gagan a reçu des financements de l’Australian Research Council.

Mika Rizki Puspaningrum ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

04.01.2026 à 14:03

Ce que révèle une vaste enquête citoyenne sur la qualité de l’eau en France

Nicolas Dietrich, Professeur des universités en génie des procédés, INSA Toulouse

Johanne Teychené, Maitre de conférences en génie des procédés, INSA Toulouse

Nathalie Clergerie, Ingénieure d'études INSA toulouse

Texte intégral (2453 mots)

En 2023, des milliers de citoyens ont pris part à un projet de recherche participative visant à cartographier la qualité de l’eau sur le territoire français. Une démarche qui en apprend beaucoup aux chercheurs et qui sensibilise les bénévoles.

Le 29 septembre 2023, partout en France, des milliers de personnes ont endossé, le temps d’un week-end, la casquette du chercheur. Armés de leur smartphone, d’une bandelette colorée et d’une fiche d’instructions, ils se sont lancés dans une expérience collective inédite : mesurer la qualité des eaux de France dans les rivières, les fontaines, les lacs, les puits et les flaques. En quelques jours, près de 800 échantillons ont été collectés et plus de 20 000 données ont été mesurées.

Derrière ces chiffres impressionnants se cache une aventure humaine et scientifique : la Grande Synchr’Eau, une initiative massive de science participative récompensée par l’une des médailles de la médiation du CNRS en 2025 pour son originalité et son impact sur la société. Cette expérience participative inédite a permis de révéler la diversité chimique des eaux françaises.

Le principe est simple : tremper une bandelette dans l’eau, observer les pastilles se colorer, puis les comparer à une échelle. Ce geste, à la fois simple et ludique, cache en réalité des mesures précieuses : le pH (ou l’acidité), la concentration en nitrates issus des engrais, en chlore, ainsi qu’en métaux lourds tels que le cuivre ou le plomb. Pour beaucoup, l’expérience provoque un effet « waouh » : « On avait l’impression de jouer, mais en fait, on faisait de la vraie science », racontait une mère venue vivre l’expérience avec sa fille. C’est là toute la force de la science citoyenne : permettre à chacun de participer à la recherche, tout en produisant des données utiles aux scientifiques.

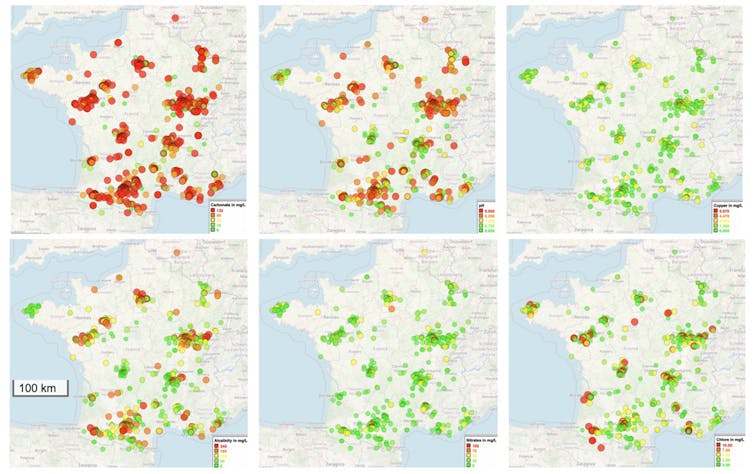

Une mosaïque de réalités locales

Les résultats, compilés par les équipes de l’INSA Toulouse et du Toulouse Biotechnology Institute, révèlent une France de l’eau pleine de contrastes. En Bretagne et dans le Massif central, l’eau est plus acide, en raison des sols granitiques et volcaniques, car ces roches contiennent peu de minéraux capables de « tamponner » l’acidité. L’eau de pluie, naturellement légèrement acide, n’est donc pas neutralisée en traversant ces terrains, contrairement aux régions calcaires où les roches relarguent du carbonate qui remonte le pH. Dans les plaines agricoles de la Beauce et de la Champagne, les nitrates dépassent parfois 100 mg/L, témoins directs de l’usage intensif des engrais.

En ville, d’autres signaux apparaissent : à Lyon, Toulouse ou Marseille, les citoyens ont détecté du cuivre jusqu’à 6 mg/L, un niveau trois fois supérieur à la limite de qualité de l’eau potable (2 mg/L), généralement lié à la corrosion des vieilles canalisations en cuivre. Dans certaines zones rurales, le chlore est quasi absent, alors qu’en Île-de-France ou dans le Rhône, la concentration atteint des niveaux dix fois supérieurs à ceux observés dans les campagnes du Massif central. Cela reste compatible avec les normes, mais reflète une désinfection beaucoup plus marquée des grands réseaux urbains, expliquant parfois les goûts d’eau chlorée rapportés par certains usagers.

Autrement dit, il n’existe pas une eau française, mais une mosaïque d’eaux locales, chacune portant la marque de son sol, de ses usages et de ses infrastructures.

Des flaques chlorées et des puits ferrugineux

Parmi les échantillons, certaines eaux sortent franchement du lot. Si, globalement, le pH reste dans des valeurs normales (entre 6 et 7,6), la diversité chimique surprend. Le chlore total, c’est-à-dire à la fois le chlore libre (désinfectant actif) et le chlore combiné (qui a déjà réagi avec d’autres substances), atteint parfois 10 mg/L, soit cinq fois la concentration d’une piscine publique.

Certaines flaques urbaines semblent avoir reçu un traitement sanitaire involontaire : ruissellement des trottoirs, résidus de produits ménagers, lessivage des surfaces. Bref, si l’eau des flaques n’est pas potable, certaines sont surprenamment bien désinfectées !

Certains puits battent tous les records de fer, avec des concentrations pouvant atteindre 25 mg/L, soit 500 fois la limite de potabilité. À ce stade, l’eau prend une teinte orangée et un goût métallique prononcé. Sur le millier de prélèvements effectués, 8,4 % des eaux ont été jugées brunes par les citoyens, un signe d’oxydation intense du fer dans les captages locaux. Ce phénomène, fréquent dans certaines zones rurales, n’est pas dangereux en soi, mais rend l’eau impropre à la consommation et peut entraîner des dépôts, des taches et un encrassement des installations domestiques. Il illustre la forte variabilité chimique des eaux locales et les enjeux propres aux puits non traités.

Autre découverte : l’ammonium, présent jusqu’à 40 mg/L dans certains échantillons. Ce composé, issu de la décomposition de la matière organique ou du ruissellement agricole, témoigne d’une activité biologique intense : en clair, une eau très vivante, mais pas forcément celle qu’on a envie de boire.

L’eau, miroir de nos modes de vie

Derrière les anecdotes et les chiffres, ces mesures citoyennes racontent une vérité simple : l’eau enregistre nos modes de vie. Elle circule, transporte et mémorise nos activités. Dans les villes, elle se charge de chlore, de cuivre et de résidus ménagers. Dans les campagnes, elle emporte du nitrate, de l’ammonium ou du fer. Et dans les zones naturelles, elle reste souvent plus équilibrée, mais jamais totalement vierge de l’empreinte humaine.

En plus des cartes, la Grande Synchr’Eau dessine une France curieuse et engagée. L’enquête menée auprès de 120 participants révèle une mobilisation intergénérationnelle : 22 % ont moins de 18 ans, 21 % sont entre 46 et 55 ans, et 45 classes de primaire et de collège ont participé à l’expérience. Les motivations sont variées : 54 % y voient une façon de protéger l’environnement, 43 % de contribuer à la recherche, 28 % pour apprendre et 25 % par curiosité. Autrement dit, mesurer devient un moyen de comprendre et d’agir.

Nourrir la recherche tout en sensibilisant les citoyens

Les effets de la démarche sur les volontaires sont marquants : 81 % des participants estiment que l’expérience a changé leur regard ou leurs comportements, et 82 % ont eu le sentiment de participer à la protection de l’environnement. Lorsqu’on leur demande les mots auxquels ils pensent pour qualifier l’eau, ceux qui reviennent le plus sont vie, vitale et précieuse, ce qui traduit un rapport sensible, presque affectif, à cette ressource commune.

Enfin, à la question « Qui doit agir pour préserver l’eau ? », 83 % citent l’État, 79 % les scientifiques, 71 % les associations et 54 %… eux-mêmes. La science n’est plus perçue comme un domaine réservé : elle devient un espace partagé, où la connaissance se construit à plusieurs et où chacun assume sa responsabilité sociétale.

Au final, peut-on boire l’eau des flaques d’eau ? Non, car elles contiennent parfois plus de chlore qu’une piscine. Mais on peut toujours les observer, les mesurer et les comparer. Ces expériences rappellent qu’il n’y a pas besoin d’un laboratoire pour faire de la science : un peu de curiosité, une bandelette colorée et l’envie de comprendre suffisent à faire émerger une connaissance collective. La Grande Synchr’Eau en est la preuve : la science peut jaillir de partout, même d’une simple flaque.

Nicolas Dietrich a reçu des financements dans le cadre du projet Grande Expérience Participative (2023), financé par l’initiative Nuit Européenne des Chercheur·e·s dans le cadre des Actions Marie Sklodowska-Curie. Un financement complémentaire a été obtenu dans le cadre du projet SMARTER, soutenu par le programme Horizon 2020 de l’Union européenne (Grant Agreement No. 772787)

Johanne Teychené et Nathalie Clergerie ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

18.12.2025 à 14:54

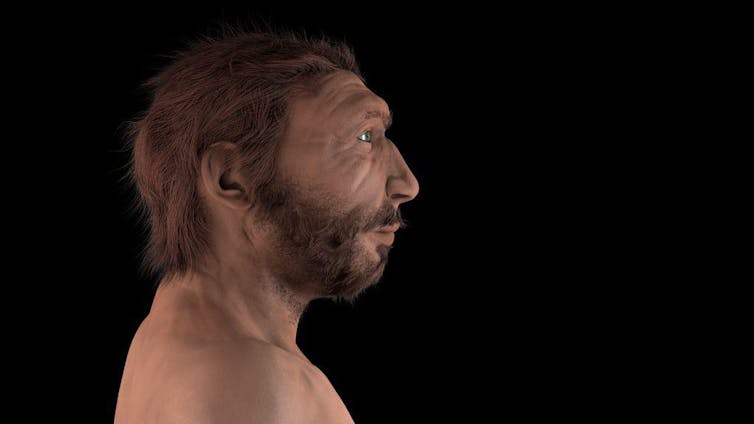

Des Néandertaliennes et des enfants victimes de cannibalisme il y a 45 000 ans

Quentin Cosnefroy, Post doctorant, Université de Bordeaux

Hélène Rougier, Professeure, California State University, Northridge

Isabelle Crevecoeur, Directrice de recherche au CNRS, Paléoanthropologue, Université de Bordeaux

Texte intégral (2349 mots)

Des ossements retrouvés dans la grotte de Goyet en Belgique prouvent que les Néandertaliens pratiquaient le cannibalisme. S’agit-il d’un épisode unique ou d’une pratique répétée dans le temps ? Ce comportement est-il propre à ce site ou pourrait-il être reconnu sur d’autres ?

La pratique du cannibalisme chez les Néandertaliens est bien documentée. À ce jour, et d’après nos calculs, le nombre d’individus néandertaliens montrant des traces de cannibalisme dépasserait même celui des individus inhumés pour cette espèce humaine disparue, ce qui en ferait une pratique mortuaire récurrente.

Une nouvelle étude menée par notre équipe et publiée dans la revue Scientific Reports apporte de nouveaux éclairages sur cette pratique, à la toute fin de l’histoire des Néandertaliens en Europe.

À Goyet, en Belgique, il y a environ 41 000 à 45 000 ans, des femmes et des enfants néandertaliens ont été les victimes d’un cannibalisme hautement sélectif. Cette sélection témoigne d’abord de pratiques exocannibales, c’est-à-dire qu’elle a été exercée sur des individus non locaux, considérés comme externes au groupe qui les a consommés.

L’étude révèle ensuite que la composition de l’assemblage (quatre femmes, un enfant et un nouveau-né) ne peut s’expliquer par le hasard : elle résulte d’un choix délibéré qui a spécifiquement ciblé des individus jeunes et des femmes parmi les plus petites et les moins robustes jamais documentées chez Néandertal. Ce comportement pourrait représenter l’un des premiers indices tangibles de tensions ou de conflits entre groupes humains au Paléolithique moyen (de - 300 000 à - 40 000 ans).

Un assemblage exceptionnel

Les restes osseux néandertaliens de la troisième caverne de Goyet (Belgique) représentent l’une des plus grandes collections de restes néandertaliens au monde. Les individus ont pu être identifiés grâce à un long travail de réexamen des collections anciennes, amorcé en 2008 par Hélène Rougier (qui cosigne cet article).

Conservée à l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB), à Bruxelles, depuis les premières fouilles menées sur le site de Goyet à la fin du XIXe siècle, cette collection anthropologique était encore largement inédite au début du XXIe siècle, car mélangée aux restes animaux du site. Un effort de plus de dix ansn mêlant tri de la faune, remontage de pièces osseuses et analyses biochimiques, a permis de reconstituer et de réanalyser cet assemblage exceptionnel fragment par fragment, malgré la perte du contexte archéologique originel.

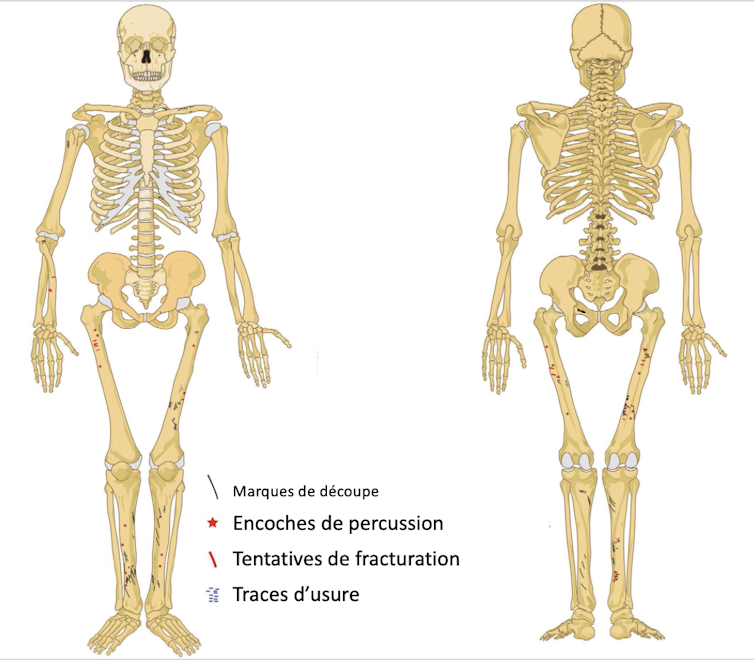

Une précédente étude de notre équipe a montré qu’environ un tiers de ces ossements présentent des traces de cannibalisme. Visibles sur la surface des os, des traces de découpe laissées par des outils en pierre (liées à la désarticulation et au décharnement des corps) ainsi que des impacts de percussion et des fractures réalisées sur os frais (pour en extraire la moelle osseuse) attestent d’une consommation de ces restes humains, avec un traitement identique à celui de la faune chassée et consommée dans ce site. Certains de ces ossements ont même été utilisés comme outils pour affûter les silex taillés.

Dans cette nouvelle étude, notre équipe interdisciplinaire et internationale menée par des chercheuses et chercheurs du laboratoire PACEA (Université de Bordeaux-CNRS-Ministère de la culture) et de l’Université d’État de Californie à Northridge, a poussé les analyses encore plus loin afin d’identifier le profil biologique des individus cannibalisés, malgré l’état fragmentaire des restes.

Une combinaison de données paléogénétiques (analyse de l’ADN ancien) et isotopiques (donnant des informations sur la provenance géographique ou l’alimentation), associées à une analyse fine de la morphologie des ossements (principalement des os des membres inférieurs, les fémurs et les tibias) indique un assemblage tout à fait singulier : sur un minimum de six individus identifiés, quatre sont des femmes adultes ou adolescentes et deux sont des individus immatures de sexe masculin.

La comparaison avec un profil de mortalité attendu à cette époque ou avec d’autres sites attestant d’un cannibalisme entre Néandertaliens montre que la probabilité d’obtenir la composition retrouvée à Goyet est proche de zéro. En somme, l’association de ces individus ne peut résulter du hasard, elle est le résultat d’une sélection délibérée de certains individus.

Une approche interdisciplinaire pour faire parler les ossements

Nous avons pu dresser le profil de ces individus cannibalisés, parmi les derniers représentants néandertaliens au monde.

Les données de l’ADN ancien montrent que les individus adultes/adolescents sont tous de sexe féminin, mais n’ont pas de liens de parenté proche. Cette caractéristique pourrait suggérer l’appartenance des individus à différents groupes, et donc renvoyer à plusieurs évènements de cannibalisme, mais pourrait aussi s’expliquer par une origine exogame des individus féminins d’un même groupe, c’est-à-dire avec des femmes venant d’autres groupes avant d’intégrer celui où elles vivaient, une pratique déjà documentée chez les Néandertaliens.

Pour aller dans ce sens, nos analyses montrent que les individus consommés n’étaient pas originaires de la région. Ce sont les isotopes du soufre présents dans leurs os qui montrent une signature distincte de celle de la faune locale et des Néandertaliens voisins du site de Spy – une indication forte que les victimes ne faisaient pas partie du groupe local, confirmant ainsi la dimension exocannibale de cette pratique sur le site de Goyet.

Enfin, l’étude de la morphologie des ossements eux-mêmes apporte des précisions essentielles sur l’identité des individus, en particulier des quatre femmes adultes/adolescentes. Cependant, cette analyse a représenté un véritable défi : les ossements sont extrêmement fragmentés, conséquence directe des multiples fracturations survenues lors de leur consommation. Ce travail, mené à l’Université de Bordeaux, s’est appuyé sur une analyse virtuelle des restes à partir de scanners par rayons X réalisés à l’IRSNB.

Les résultats montrent que les indices de robustesse des fémurs et des tibias sont très faibles en comparaison de ceux d’autres spécimens de la même période : ces Néandertaliennes étaient remarquablement graciles (minces). Plus encore, les estimations de stature obtenues indiquent une petite taille : 1,51 mètre en moyenne pour l’ensemble des individus et autour de 1,43 mètre pour la plus petite d’entre elles, baptisée GN3. Bien qu’il s’agisse d’estimations, ces valeurs placent les Néandertaliennes de Goyet parmi les plus petites représentantes de cette humanité disparue.

Des indices de conflits préhistoriques ?

Qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs évènements, la pratique d’un cannibalisme ciblé sur les femmes et sur les enfants d’un autre groupe social suggère la présence de tensions ou de conflits entre groupes. À cette époque (la fin du Paléolithique moyen), les données archéologiques témoignent de la coexistence de plusieurs traditions culturelles associées à Néandertal dans le nord de l’Europe et touchant à la façon de tailler les outils en pierre.

Dans ce contexte, l’arrivée des premiers groupes d’Homo sapiens, déjà présents à quelques centaines de kilomètres à l’est de Goyet, a pu engendrer une pression sur les groupes néandertaliens de la région et notamment dans l’accès aux ressources, les deux groupes humains chassant les mêmes animaux. Si l’on ne peut pas exclure qu’Homo sapiens ait été à l’origine de l’assemblage de Goyet, les données archéologiques, et notamment l’utilisation de certains ossements comme outils (pratique documentée dans d’autres sites avec traces de cannibalisme où seul Néandertal pouvait en être l’auteur), vont plutôt dans le sens d’une pratique intra-spécifique.

Des perspectives pour le futur

Malgré ces avancées, plusieurs questions demeurent ouvertes : s’agit-il d’un épisode unique ou d’une pratique répétée dans le temps ? Ce comportement est-il propre à Goyet ou pourrait-il être reconnu sur d’autres sites si l’on disposait des mêmes outils d’analyse ? Travailler sur des restes issus de cannibalisme reste particulièrement complexe : il faut d’abord identifier des fragments, puis tenter d’en extraire un maximum d’informations.

Dans le cas présent, c’est précisément la combinaison de plusieurs approches réunissant des spécialistes internationaux de disciplines différentes qui a permis d’éclairer la spécificité de ces vestiges longtemps restés muets.

Désormais, l’existence de méthodes fiables pour analyser des fragments très réduits ouvre des perspectives considérables : la reprise d’anciennes collections non étudiées, la réévaluation de sites connus pour leur cannibalisme ou l’identification de nouveaux assemblages pourraient, dans les années à venir, profondément renouveler notre compréhension des interactions sociales, des dynamiques territoriales et de la diversité biologique des derniers Néandertaliens.

Quentin Cosnefroy a reçu des financements du Projet-ANR-22-CE27-0016 NeHos : De l'Homme de Néandertal à l'Homo sapiens - Comprendre une (r)évolution culturelle en Europe au Paléolithique.

Hélène Rougier et Isabelle Crevecoeur ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview