03.02.2026 à 15:30

JO Milan-Cortina 2026 et Alpes 2030 : qui sont les « éléphants blancs » ?

Texte intégral (1785 mots)

Les Jeux olympiques d’hiver à Milan-Cortina en 2026 puis dans les Alpes françaises en 2030 font resurgir la problématique des « éléphants blancs ». Ces mégaprojets, souvent des équipements sportifs et des infrastructures de mobilité, amènent plus de coûts que de bénéfices à l’État et aux collectivités. Alors, concrètement, comment le Comité international olympique et les pays hôtes y répondent-ils ?

Les équipements sportifs mobilisés lors des Jeux olympiques (JO) d’hiver font l’objet de multiples débats, concernant leurs coûts économiques, leurs impacts environnementaux et leurs usages post-JO. Pour répondre à ces critiques, le Comité international olympique (CIO) prône l’usage de sites temporaires ou existants (héritages de Jeux passés) à la construction de nouvelles installations temporaires.

Au cours des Jeux d’hiver du XXIe siècle et ceux à venir de 2026 et de 2030, les controverses sur les sites sportifs – surcoûts, retards, etc. – portent sur le saut à ski, les pistes de bobsleigh, le patinage de vitesse et artistique. Ces quatre sports ont toujours été présents aux Jeux d’hiver, depuis la première édition à Chamonix 1924.

Les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 coûteront 4 milliards d’euros à la charge de la Simico, l’agence publique chargée des infrastructures, pour la construction et rénovation des sites sportifs et infrastructures de transport, et autour de 1,7 milliard d’euros pour le Comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO), soit un total provisoire de 5,7 milliards d’euros.

Ces mégaprojets appelés « éléphants blancs » font craindre des coûts exorbitants pour les pays hôtes et les collectivités locales, sans bénéfices à long-terme. Selon la professeur d’architecture et d’urbanisme Juliet Davis, « ils représentent des infrastructures sportives coûteuses, construites pour les Jeux, qui deviennent obsolètes, sous-utilisées, voire laissées à l’abandon, faute d’utilité ou de planification adéquate, et qui sont un fardeau financier pour les villes hôtes des Jeux ».

Décryptage avec les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 et des Alpes françaises 2030.

Quatre sites abandonnés entre 2002 et 2018

De 2002 à 2018, seuls quatre sites abandonnés sont recensés : à Turin 2006, le site de saut à ski de Pragelato et la piste de bobsleigh/luge de Cesanatorinese, à Pyeongchang en 2018, le centre de ski alpin de Jeongseon et l’ovale de patinage de vitesse de Gangneung. Sur un total de 67 sites permanents, seul 6 % sont désertés entre 2002 et 2018 contre 11,4 % pour l’ensemble des Jeux d’hiver organisés entre 1924 et 2018.

En d’autres termes, la part des « éléphants blancs » parmi les infrastructures sportives des Jeux d’hiver a diminué d’environ quatre points de pourcentage au cours des Jeux du XXIe siècle. De telles controverses persistent à l’occasion des JO de Milan-Cortina 2026, qui se basent sur 85 % d’infrastructures existantes, soit 11 sites sur 13, et des prochains qui se dérouleront dans les Alpes françaises 2030.

Choix politiques

Un premier débat porte sur la sélection des sites retenus dans le dossier de candidature et proposés par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO). Ces derniers peuvent faire l’objet d’arbitrage et de modification par rapport au projet initial.

Dans le cas des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, la construction d’une nouvelle piste de bobsleigh à Cortina a suscité des débats. Le coût est estimé à 120 millions d’euros, soit une hausse de 50 % par rapport au budget initial de 61 millions d’euros. L’Italie dispose pourtant d’une piste homologuée à Cesana, certes inutilisée depuis 2011, mais qui peut être rénovée à moindre coût, pour environ 30 millions d’euros minimum.

Le choix de construire une nouvelle piste de bobsleigh est purement politique, au détriment de la contrainte environnementale et budgétaire. Si le Comité international olympique (CIO) envisageait une délocalisation, le comité Milan-Cortina 2026 a refusé ce choix avec l’objectif de garder l’intégralité des sites sportifs sur le sol italien ; une décision soutenue par le gouvernement de Giorgia Meloni.

Outre la piste de bobsleigh, le choix du site du patinage de vitesse a fait l’objet de modifications par rapport au site prévu dans le dossier de candidature. Baslega di Pine a été écarté en raison de son coût, mais sera construit pour les Jeux olympiques d’hiver de la Jeunesse 2028 de Dolomiti Valtellina. Le site temporaire au parc des Expositions de la Fiera Milano a été retenu pour les JO de Milan-Cortina, pour un coût de 20 millions d’euros.

Le site de patinage de vitesse de Lingotto fut à un moment évoqué, avant d’être rejeté par le COJO et la ville de Milan, pour des motifs politiques et de rivalité régionale entre les provinces du Piémont et de Lombardie.

Relocalisation et délocalisation

De nombreux équipements sportifs font l’objet de retard, comme le site de Livigno, hôte des épreuves de snowboard, dont le système de neige artificielle n’était pas encore terminé, en raison d’autorisations administratives en retard concernant le remplissage du réservoir.

À lire aussi : Pourquoi la construction des villages JO de Paris 2024 fut une réussite

Il en est de même pour les JO d’hiver dans les Alpes françaises en 2030, dont la sélection définitive des sites sportifs n’est toujours pas annoncée. Isola 2000, initialement prévu dans le dossier de candidature pour accueillir les épreuves de skicross et de snowboardcross, se voit retirer l’organisation de ces deux épreuves au profit de Montgenèvre. De même, Méribel, qui avait accueilli avec Courchevel l’organisation des championnats du monde de ski alpin 2023, était prévu pour organiser, sur ce même modèle, les épreuves de ski alpin féminin. Val-d’Isère est réintroduite en juillet 2025 dans la carte des sites olympiques des Jeux 2030 pour organiser les épreuves féminines de ski alpin, au détriment de Méribel qui s’est désisté.

Contrairement aux JO de Milan-Cortina 2026 qui aurait pu privilégier pour la piste de bobsleigh les sites à l’étranger d’Innsbruck-Igls, les Jeux des Alpes françaises seront les premiers à délocaliser un site sportif, celui de patinage de vitesse, dans un pays voisin. La sélection finale n’est toujours pas annoncée, mais le choix des organisateurs portera entre le site d’Heerenveen aux Pays-Bas ou celui de Turin, hôte des Jeux d’hiver 2006.

Modifications coûteuses

De telles modifications entre les sites sportifs initialement sélectionnés dans le projet de candidature et ceux finalement retenus ne font que contribuer à une augmentation des coûts des Jeux et à remettre en cause leur sobriété, annoncée par les organisateurs. Par exemple, le comité des Alpes françaises 2030, qui annoncent les Jeux les moins chers de l’histoire et les plus sobres.

De l’autre côté du prisme, la question de l’utilisation des sites après les Jeux olympiques vient d’être analysée. 86 % de tous les sites permanents utilisés pour les Jeux olympiques depuis Athènes en 1896, et 94 % des sites datant du XXIe siècle, seraient encore utilisés aujourd’hui.

Matthieu Llorca est membre du think tank Spirales Institut

03.02.2026 à 15:29

Pourquoi l’expansion pétrolière, au Venezuela et ailleurs, est un non-sens climatique et économique

Texte intégral (2789 mots)

Relancer l’exploitation pétrolière vénézuélienne, l’une des plus émettrices de gaz à effet de serre au monde, revient à parier sur l’échec de la transition énergétique. À l’heure où la majorité des réserves fossiles devrait rester inexploitée, ces investissements exposeraient l’économie mondiale à un double risque : trajectoire de réchauffement dramatique d’un côté, gaspillage massif de capital de l’autre.

Le 3 janvier 2026, une opération militaire états-unienne a abouti à la capture et à l’enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro et de son épouse. Donald Trump a aussitôt annoncé que les États-Unis dirigeraient temporairement le pays et affirmé vouloir relancer la production pétrolière du pays, avec plus de 100 milliards de dollars (84,78 milliards d’euros) d’investissements des compagnies pétrolières américaines.

Le Venezuela dispose en effet de réserves pétrolières gigantesques estimées à environ 300 milliards de barils. Le pays n’exploite actuellement que peu ce potentiel, du fait notamment des contraintes de stockage et plus généralement de la faiblesse des investissements.

Or ce pétrole est particulièrement émetteur de gaz à effet de serre (GES). Cela tient à la nature lourde et visqueuse du brut, qui rend l’extraction énergivore, et des émissions de dioxyde de carbone provenant du torchage et des fuites de méthane. Extraire un baril de pétrole au Venezuela émet, en moyenne, environ deux fois plus de GES que l’extraction d’un baril en Arabie saoudite ou en Norvège. Réhabiliter des gisements aussi polluants relève du non-sens écologique.

Ces investissements projetés s’inscrivent toutefois dans une logique mondiale persistante. Alors que le changement climatique s’aggrave et que deux tiers des émissions mondiales de GES proviennent des énergies fossiles, l’industrie pétrolière continue d’élargir son offre mondiale. Chaque année, des dizaines de milliards de dollars sont engloutis pour découvrir de nouveaux gisements et augmenter les réserves d’énergie fossile disponibles.

Cette actualité, au-delà de sa portée géopolitique, illustre clairement le risque climatique que représente la poursuite de l’expansion pétrolière dans le monde. Ce serait non seulement une aberration écologique, mais aussi économique.

À lire aussi : Empreinte carbone : tous les barils de pétrole ne se valent pas et cela a son importance pour la transition énergétique

Un dilemme pour l’économie mondiale

Miser aujourd’hui sur l’expansion des réserves de pétrole, au Venezuela comme ailleurs, revient à parier financièrement sur l’échec de la transition.

La rentabilité de ces actifs est en effet structurellement incompatible avec le respect des accords climatiques : pour que ces projets soient rentables, il faut que les politiques de décarbonation échouent. Dès lors, ces investissements renforcent l’intérêt économique de leurs promoteurs à défendre le statu quo, y compris en pesant contre un durcissement des politiques climatiques.

De fait, l’accord a minima de la dernière COP30 sur le climat illustre cette difficulté. Le texte évoquait de vagues « efforts » et « solutions », tout en continuant à éluder l’arithmétique de base : pour rester sous les 2 °C (voire idéalement celle de 1,5 °C) d’augmentation des températures, la production de combustibles fossiles doit chuter rapidement et dès aujourd’hui. Autrement dit, une part importante des réserves prouvées doivent être laissées inexploitées.

La poursuite de ces investissements place l’économie mondiale face à deux risques distincts :

Premier scénario : les politiques climatiques actuelles échouent. Chaque nouveau baril découvert alimente alors la surabondance de l’offre, fait baisser les prix et retarde la transition vers une économie bas carbone. Cela verrouille la planète dans une trajectoire de réchauffement bien trop élevé, c’est le pire des scénarios pour le climat et le bien-être mondial.

Second scénario : les régulations climatiques se durcissent, mais tardivement. Les nouveaux projets pétroliers deviennent alors majoritairement des « actifs échoués », c’est-à-dire des investissements sans valeur, synonymes d’un gaspillage massif de capital. Le changement climatique est finalement contrôlé, mais du capital a été investi au mauvais endroit, alors qu’il aurait pu être directement orienté vers la transition énergétique.

À lire aussi : Les États-Unis ont passé des décennies à faire pression pour mettre la main sur le pétrole vénézuélien

Faut-il interdire l’exploration pétrolière ?

Pour éviter de se retrouver devant un tel dilemme, on pourrait envisager d’interdire dès à présent l’exploration pétrolière et les investissements visant à rendre exploitables les gisements récemment découverts. Dans une étude récente, nous avons justement évalué les effets qu’aurait une telle mesure, en nous basant sur un modèle construit à partir des données de plus de 14 000 gisements pétroliers.

L’enjeu de limiter l’exploration pétrolière a suscité, ces dernières années, une attention politique croissante. La France, par exemple, a interdit toute nouvelle exploration de ressources fossiles en 2017. En 2024, le Royaume-Uni a annoncé la fin de l’octroi de nouvelles licences pétrolières et gazières.

Une telle mesure peut-elle être efficace ? Le résultat de notre étude est sans appel. Tant que les autres politiques climatiques – comme une tarification du carbone au niveau mondial – restent limitées ou inexistantes, une interdiction de l’exploration permettrait d’éviter l’émission d’environ 114 milliards de tonnes équivalent CO₂. Et, par la même occasion, d’épargner à l’économie mondiale des milliers de milliards de dollars de dommages climatiques cumulés.

En effet, chaque tonne de CO₂ émise aujourd’hui engendrera des coûts réels demain : multiplication des événements climatiques extrêmes, montée du niveau des mers, impacts sanitaires, pertes de productivité…

Poursuivre l’exploration revient donc à rendre exploitables des ressources dont le coût social dépasse largement les bénéfices privés qui en découlent. Ce coût social est actuellement un impensé dans l’argumentaire de l’industrie fossile.

Quand l’argumentation de l’industrie fossile ne tient pas

L’industrie invoque régulièrement la nécessité de remplacer des champs vieillissants, dont la production décline naturellement chaque année. Certains experts estiment aussi que les nouveaux gisements pourraient être moins émetteurs de GES que les champs de pétrole actuellement en production.

Nos résultats montrent pourtant que, dans une trajectoire compatible avec la neutralité carbone, ni le déclin naturel des gisements ni leur hétérogénéité en matière d’empreinte carbone ne suffisent à justifier l’ouverture de nouveaux champs. Ces conclusions restent inchangées même dans l’hypothèse où les nouveaux gisements n’émettraient aucun GES lors de leur exploitation.

L’exploration ne générerait des bénéfices sociaux nets que dans un monde où les producteurs intégreraient dans leurs calculs économiques presque l’intégralité du coût climatique des émissions. Concrètement, cela supposerait une taxe carbone couvrant toutes les émissions liées à un baril – de l’exploration jusqu’à la combustion – afin de refléter le coût social de la production et de l’utilisation de ce baril. Même dans ce scénario très exigeant, les bénéfices resteraient modestes : ils seraient environ 40 fois inférieurs aux coûts environnementaux de l’exploration lorsque ces émissions ne sont pas prises en compte par les producteurs.

Ce résultat s’explique simplement : dans une trajectoire compatible avec le « Net Zero », la demande de pétrole devient relativement faible. Or, cette demande pourrait être couverte par des volumes déjà disponibles de pétrole moins intensif en carbone, dont les coûts d’exploitation restent modérés.

Les efforts d'exploration actuels ne sauraient donc être justifiés sur cette base :

D’abord parce que ce scénario, où les externalités des émissions de GES seraient prises en compte par les producteurs, reste très hypothétique à court terme, dans la mesure où ces émissions demeurent largement sous-estimées et il n’existe pas de prix du carbone mondial qui serait à la hauteur de son coût social.

Mais aussi parce que les projets de développement pétrolier en cours peuvent mettre en production des ressources à très forte intensité carbone. Au risque de compromettre encore davantage les objectifs mondiaux de réduction des émissions.

Un moratoire plus acceptable qu’une taxe pour les pays producteurs ?

Notre étude le montre clairement : interdire l’exploration serait un levier puissant pour limiter l’offre de pétrole, pour réduire les émissions futures et pour éviter de créer de nouveaux actifs voués à devenir inutilisables si la transition vers une économie bas carbone se matérialise.

Pour certains pays producteurs, un tel moratoire pourrait même s’avérer politiquement plus acceptable qu’une taxe. En restreignant l’offre, il soutiendrait les cours du baril et, par extension, les revenus des producteurs actuels, tout en servant les ambitions climatiques.

Ce paradoxe – une mesure climatique qui pourrait profiter à certains producteurs, notamment aux États-Unis ou en Arabie saoudite – pourrait faciliter un accord international.

À lire aussi : Comment échapper à la malédiction de la rente fossile ?

Mais il aurait un coût pour les consommateurs et contreviendrait au principe du pollueur-payeur, en faisant peser l’essentiel du coût de la transition sur les consommateurs finaux.

Reste un écueil de taille : la mise en place de telles politiques serait complexe dans un contexte géopolitique fragmenté, marqué par l’érosion du multilatéralisme et la multiplication des stratégies non coopératives.

À défaut d’un accord mondial immédiat, des interdictions ciblées pourraient avoir un impact majeur. À cet égard, l’élargissement de coalitions existantes, comme l’alliance Beyond Oil and Gas, dont la France est membre, est fondamental. En renforçant ce socle diplomatique d’États pionniers, engagés à ne plus octroyer de licences d’exploration, une initiative volontaire pourrait progressivement se muer en un cadre normatif.

Mais la crédibilité de telles interdictions dépend de leur permanence. Aux États-Unis, le retour de Donald Trump au pouvoir s’est accompagné d’une défense assumée de l’industrie pétrolière et d’un désengagement des institutions internationales clés, telles que la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), deux piliers de la coopération climatique mondiale.

Londres aussi a récemment revu sa position. Le cas français illustre lui aussi la possibilité de revirements politiques : le Sénat a, le 29 janvier 2026, voté une proposition de loi remettant en cause la loi de 2017 interdisant l’exploration pétrolière et gazière.

Renaud Coulomb déclare ne pas être en situation de conflit d’intérêts. Il ne fournit pas de services de conseil et ne détient aucune participation financière dans des entreprises du secteur du pétrole et du gaz, ni dans des entreprises susceptibles de bénéficier des analyses ou des conclusions présentées dans cette tribune. Cette recherche a bénéficié du soutien financier de l’Agence nationale de la recherche (ANR), de la Paris School of Economics, de l’Université de Melbourne, de Mines Paris – PSL University et de la Fondation Mines Paris dans le cadre de la Chaire de Mécénat ENG (sponsors : EDF, GRTgaz, TotalEnergies), en partenariat avec l’Université Paris-Dauphine, la Toulouse School of Economics et CentraleSupélec.

Fanny Henriet a reçu des financements de l'ANR

France d'Agrain a reçu des financements des financements de la Fondation Mines Paris dans le cadre de la Chaire de Mécénat ENG (sponsors : EDF, GRTgaz, TotalEnergies), en partenariat avec l’Université Paris-Dauphine, la Toulouse School of Economics et CentraleSupélec.

02.02.2026 à 16:22

Quand les animaux de compagnie dévorent la biodiversité : un vide juridique dans l’Union européenne

Texte intégral (1880 mots)

À travers ses grands textes, l’Union européenne défend la biodiversité d’un côté et le bien-être de nos animaux domestiques de l’autre. Mais que dit-elle quand nos chats et chiens attentent à la faune sauvage ? Pas grand-chose pour l’instant…

Près de 44 % des ménages de l’Union européenne possèdent au moins un animal de compagnie, dont plus de 90 % sont des chiens ou des chats.

La place des animaux de compagnie dans nos vies n’a cessé de croître au cours des dernières décennies, mais elle s’est fortement accélérée à partir de la pandémie de Covid-19. Plus précisément, on estime que la population européenne d’animaux de compagnie a augmenté de 11 % en 2022, pour atteindre 340 millions, principalement des chats (127 millions) et des chiens (104 millions).

À mesure que les foyers adoptent chiens et chats, l’intérêt pour leur bien-être ne cesse de croître. Dans le même temps, le déclin des populations d’animaux sauvages alerte la société sur la nécessité de protéger la biodiversité.

Mais cette convergence ne va pas toujours de soi. S’il existe un certain chevauchement entre les objectifs du bien-être animal et ceux de la conservation de la faune sauvage, un biais apparaît clairement dans la hiérarchisation des priorités entre animaux de compagnie et animaux sauvages, en particulier lorsque ces deux groupes interagissent.

Une étude récente identifie les ressorts du conflit entre défenseurs du bien-être des animaux de compagnie et partisans de la conservation de la nature. Ce travail analyse les leviers juridiques, dans le cadre de l’Union européenne, permettant de réduire l’impact des animaux de compagnie sur les animaux sauvages.

Deux cadres juridiques difficilement conciliables

L’Union européenne dispose actuellement d’une législation environnementale solide, dans laquelle les directives « Oiseaux » et « Habitats » ont joué un rôle clé dans la protection de la faune sauvage. En revanche, la législation relative au bien-être animal – en particulier celle concernant les animaux de compagnie – est beaucoup plus récente et reste encore émergente.

En toute logique, le bien-être animal a été associé exclusivement aux espèces domestiques, tandis que les espèces sauvages relèvent du droit de l’environnement.

Mais ce déséquilibre a engendré un important vide juridique : que se passe-t-il lorsque des animaux de compagnie causent des dommages à la faune sauvage ?

Des animaux de compagnie devenus sauvages

Parmi les impacts les plus importants des animaux de compagnie sur la faune sauvage figurent ceux liés aux individus retournés à l’état sauvage. Les animaux abandonnés ou échappés peuvent former des populations autosuffisantes dans la nature, avec de graves conséquences pour les espèces autochtones.

Les perroquets échappés des foyers en sont un bon exemple. Des espèces comme la perruche à collier ou la conure veuve ont établi des colonies dans de nombreuses villes européennes. Au-delà de la question de savoir s’il faut les considérer comme des espèces invasives, leur gestion constitue un conflit socio-environnemental complexe.

Certains travaux scientifiques suggèrent qu’elles entrent en compétition avec les espèces locales pour les sites de nidification et les ressources, mais ce sont des animaux charismatiques et appréciés par le public, si bien que leur régulation suscite de vives controverses sociales.

Cependant, si un animal de compagnie concentre particulièrement les préoccupations lorsqu’il retourne à l’état sauvage, c’est bien le chat domestique. Il est considéré comme l’un des prédateurs invasifs les plus nocifs au monde, responsables d’environ 25 % des extinctions contemporaines de reptiles, d’oiseaux et de mammifères à l’échelle mondiale.

Malgré ces preuves, il existe encore en Europe une forte réticence à reconnaître les chats retournés à l’état sauvage (ou chats harets) comme des espèces invasives, ce qui limite les options juridiques pour gérer leur impact.

Animaux de compagnie qui errent librement hors de leur domicile

De nombreux animaux de compagnie passent une partie de leur temps à l’extérieur sans surveillance. Pour les chiens, les impacts concernent principalement la prédation sur la faune sauvage et la transmission de maladies.

Les chats, qui errent plus librement hors de leur domicile, pratiquent également la prédation, même lorsqu’ils sont bien nourris, affectant particulièrement les oiseaux et les petits vertébrés dans les environnements urbains et périurbains.

Un cas particulier concerne les colonies félines. Le contrôle des populations de chats errants relève généralement des États membres de l’UE, ce qui entraîne des approches très variées, allant de la mise à l’écart des animaux aux programmes de capture, stérilisation et retour (méthode CSR).

Bien qu’il s’agisse d’une méthode socialement acceptée, les preuves scientifiques montrent que, dans la majorité des cas, elle n’est pas efficace pour réduire la population de chats ni pour limiter à court terme leur impact sur la faune sauvage.

À lire aussi : « Permis de tuer » ou sécurité publique ? En Turquie, une loi controversée sur les chiens errants

Promener des animaux de compagnie dans la nature

Promener son chien dans la nature est devenu une des activités de loisirs particulièrement courante, en atteste notamment, dans les zones concernées, la popularité croissante des plages pour chiens. Ce type de gestion est probablement bénéfique pour la santé des animaux et de leurs propriétaires, mais pas pour la faune sauvage.

Sur les plages naturelles, par exemple, les chiens peuvent avoir un impact grave sur les oiseaux nichant au sol, comme les gravelots à collier interrompu. Même en l’absence de prédation directe, la simple présence d’un chien peut amener les oiseaux à abandonner leurs nids ou à réduire le temps d’incubation, avec des effets négatifs sur le succès reproducteur.

Réconcilier le bien-être animal et la conservation

À mesure que la biodiversité diminue et que les populations d’animaux de compagnie augmentent dans les foyers européens, le conflit entre la conservation de la faune sauvage et la défense du bien-être animal s’intensifie. Il devient donc urgent de réconcilier ces perspectives divergentes et d’harmoniser leurs cadres juridiques respectifs.

L’Union européenne dispose de marges de manœuvre juridique pour agir. Les directives environnementales obligent déjà les États membres à prévenir les dommages aux espèces protégées, ce qui pourrait se traduire par des restrictions plus claires concernant la liberté de déplacement des animaux de compagnie, en particulier dans les espaces naturels protégés.

Parallèlement, l’élaboration d’une nouvelle législation sur le bien-être animal constitue une occasion de renforcer la responsabilité des propriétaires tout en réduisant l’impact de la liberté de déplacement et en prévenant l’abandon ou le retour à l’état sauvage.

Il est nécessaire que les autorités s’attellent à la régulation de l’impact des animaux de compagnie et que leurs propriétaires s’engagent activement à les limiter. Ce n’est qu’ainsi que nous éviterons d’atteindre le point de non-retour où les seuls animaux que nous observerons lors de nos promenades dans la nature seront nos propres animaux de compagnie.

Miguel Ángel Gómez-Serrano ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

01.02.2026 à 10:19

Camions à hydrogène vert : une voie sans issue pour décarboner le fret routier ?

Texte intégral (2066 mots)

Sur les routes européennes, les camions à hydrogène sont de plus en plus nombreux. Le développement de la filière est en effet généreusement subventionné. Mais si l’hydrogène vert est présenté comme une solution idéale de décarbonation du transport lourd routier, ce potentiel est largement exagéré.

Presque tous les secteurs industriels européens ont réussi à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) depuis 1990. Tous, sauf celui des transports, dont les émissions continuent de grimper, malgré l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 fixé par la Commission européenne.

Le transport lourd routier, en particulier, est très difficile à décarboner. Pour y parvenir, trois leviers potentiels sont mobilisables : l’innovation technologique (dont les camions à batterie et à hydrogène, avec une pile à combustible à la place d’un moteur diesel), le transfert vers le rail ou le maritime, et une logistique plus efficace.

Ce sont les camions à pile à combustible (CPC) qui nous intéressent ici : leur intérêt réside principalement dans leurs avantages par rapport aux camions à batterie électrique. Ces derniers sont plus lourds, manquent encore d’autonomie et prennent longtemps à recharger.

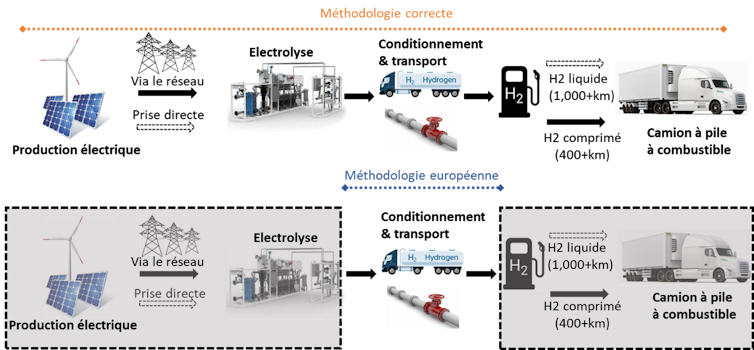

Il existe deux types de CPC : les camions à hydrogène comprimé, qui ont une autonomie d’environ 400 kilomètres et sont déjà commercialisés, et ceux à hydrogène liquide, dont l’autonomie avoisine les 1000 kilomètres mais qui sont encore en développement. L’hydrogène qui les alimente peut être plus ou moins décarboné en fonction de la source d’énergie utilisée.

Nous considérons ici les CPC alimentés par de l’hydrogène vert, obtenu intégralement grâce à de l’électricité d’origine photovoltaïque et/ou éolienne. Les piles à combustible n’émettant que de la vapeur d’eau, la Commission européenne considère les CPC alimentés à l’hydrogène vert comme étant « zéro émission » et subventionne généreusement le développement des infrastructures nécessaires.

Mais la réalité est plus complexe, et ce choix d’investissement très questionnable.

Les infrastructures derrière l’hydrogène « vert »

De quoi est-il ici question ? L’hydrogène vert arrive jusque dans les stations-service à la suite d’une série d’opérations complexes et énergétiquement peu efficaces : électrolyse de l’eau, compression ou liquéfaction, et transport. La pile à combustible reconvertit ensuite dans le camion l’hydrogène en électricité, qui est alors transmise aux roues sous forme d’énergie cinétique.

La production d’hydrogène et son utilisation dans une pile à combustible ne produisent pas de CO2 directement. En revanche, il y a des émissions associées en amont, avec la compression-liquéfaction et le transport, des processus généralement réalisés avec des sources d’énergie carbonées. Ces émissions sont comptabilisées par la Commission européenne, qui considère que l’hydrogène reste vert (ou « renouvelable ») tant qu’il est décarboné à 70 % (ou plus) par rapport à l’hydrogène « gris » (issu du méthane). Dans ce cas, il peut être certifié « renouvelable », et les camions l’utilisant sont considérés « zéro émission ».

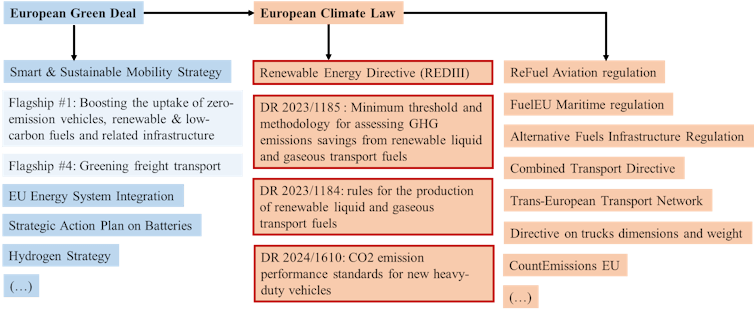

C’est la Commission européenne qui fixe ces règles et définit ce qui est qualifié de « renouvelable » et de « zéro émission », à l’aide de textes législatifs sous-tendus par une méthodologie complexe.

Une méthodologie européenne erronée

Dans cette méthodologie, la Commission européenne affirme notamment que l’électricité provenant de technologies photovoltaïques ou éoliennes est « zéro émission ».

En réalité, le système industriel mondial étant totalement dépendant des énergies fossiles, cette affirmation est fausse. Dans les panneaux solaires comme dans toutes les technologies dites vertes, l’extraction des matériaux nécessaires, les processus de fabrication, leur transport et leur installation impliquent des émissions de gaz à effet de serre considérables.

Qualifier leur production électrique de « zéro émission » peut parfois être une simplification acceptable, mais dans le cas de l’hydrogène vert, il s’agit d’une erreur méthodologique majeure.

En effet, la dette carbone initiale reste associée à la quantité d’énergie utile finale (celle qui fait tourner les roues), même si cette dernière est divisée par quatre environ par rapport à l’énergie en sortie de panneaux solaires ou d’éoliennes. Les émissions, par unité d’énergie utile finale, sont donc multipliées par quatre par rapport à l’énergie électrique initiale. Si l’on fait l’hypothèse que l’éolien et le photovoltaïque sont zéro carbone, on obtient effectivement zéro émissions pour les camions… mais cette hypothèse est fausse. Prendre pour base méthodologique une hypothèse zéro carbone erronée conduit donc à sous-estimer de façon conséquente les émissions associées à l’hydrogène vert.

Un autre problème de la méthodologie européenne est de ne considérer que l’intensité carbone du transport, c’est-à-dire les émissions par tonne-kilomètre (tkm) effectuée, c’est-à-dire au kilomètre pour une tonne de marchandise transportée. Le recours à l’hydrogène vert peut en théorie diminuer considérablement cette intensité, mais la croissance du nombre de tkm prévue en parallèle par la croissance du fret routier pourrait fortement réduire, voire annuler ces gains.

D’un côté, on verdit la tkm, de l’autre, le nombre de tkm augmente. Difficile d’évaluer les émissions totales du fret routier d’ici à 2050 dans ces conditions, mais il est fort probable qu’elles resteront loin du net zéro.

Un gaspillage d’argent public

Pour éclaircir le débat, nous avons repris la méthodologie en tenant compte de ces éléments et de la croissance du fret routier anticipée : +50 % d’ici à 2050 par rapport à 2025.

Nous avons considéré ici deux cas de figure : l’une fondée sur de l’hydrogène vert importé du Maroc sous forme liquide, l’autre sur de l’hydrogène vert produit en Europe directement par les stations-service utilisant de l’électricité renouvelable. Les deux étant des voies d’approvisionnement en développement.

Pour résumer, ce qui dépasse la ligne rouge n’est pas aligné avec l’objectif de neutralité carbone européen. Nos résultats mettent en évidence que la méthodologie européenne doit être revue de fond en comble et que les camions à hydrogène vert ne nous aideront pas atteindre la neutralité carbone, et d’autant moins s’ils roulent à l’hydrogène liquide.

Dans ce contexte, les subventions étatiques considérables accordées à la filière sont un gâchis d’argent public et devraient être redirigées vers d’autres leviers plus plausibles : les camions à batterie et à caténaires, le rail, le maritime…

Ces options ont aussi des limites, et nos résultats indiquent que limiter la croissance (voire faire décroître) le secteur du fret routier rendrait sa décarbonation beaucoup plus aisée, quel que soit le levier d’action.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

29.01.2026 à 15:57

Dans l’océan, comment les écosystèmes marins s’organisent sans chef

Texte intégral (1320 mots)

À la différence de l’intelligence humaine, régie par un centre de décision (le cerveau), celle du monde marin s’organise sans chef d’orchestre. Elle repose sur une multitude d’interactions où chaque processus physique contribue à un fonctionnement global. Que penser de cette analogie ? Peut-on encore parler d’intelligence ? Étudier ces formes d’organisation non humaines invite à repenser notre définition de l’intelligence.

Docteure en sciences marines, spécialisée dans la modélisation des processus écologiques, je travaille principalement sur la dispersion larvaire et la connectivité entre habitats marins, en particulier dans les écosystèmes côtiers de la Méditerranée.

Mes recherches consistent notamment à « suivre des larves marines », afin de comprendre comment l’information circule dans un système naturel complexe, à travers l’espace, le temps et de fortes contraintes physiques. Les « propagules » marines, larves de poissons ou d’invertébrés, ne sont en effet pas seulement de la matière vivante transportée passivement par les courants.

Elles sont aussi des vecteurs d’information écologique. En effet, elles transportent un patrimoine génétique, des traits d’histoire de vie, une mémoire évolutive et surtout un potentiel fondamental : celui de permettre, ou non, le maintien d’une population dans un habitat donné.

Leur évolution dans l’espace est un exemple intéressant de la façon dont les écosystèmes marins s’organisent. Cette organisation fait intervenir une forme d’intelligence bien différente de celle que nous connaissons en tant qu’humains.

À lire aussi : La Fête de la science 2025 met toutes les intelligences à l’honneur

Une intelligence sans chef d’orchestre

Les écosystèmes marins peuvent être décrits comme des systèmes distribués : il n’y existe ni centre de décision, ni contrôle centralisé.

L’organisation globale émerge de l’interaction continue entre des processus physiques (courants, stratification de la colonne d’eau), biologiques (développement larvaire, mortalité, parfois comportement) et écologiques (disponibilité et qualité des habitats).

Comprendre cette organisation revient à comprendre comment des systèmes complexes peuvent fonctionner efficacement sans intelligence centrale. Dans ce cadre, l’« intelligence » du monde marin n’est ni neuronale ni intentionnelle. Elle est collective, spatiale et émergente.

Chaque processus physique y joue un rôle spécifique. Par exemple :

les courants marins forment une infrastructure invisible, comparable à un réseau de communication ;

les habitats fonctionnels, zones de reproduction, de nourricerie ou habitats adultes, constituent des nœuds ;

enfin, les larves assurent la circulation entre ces nœuds, rendant possible la connectivité du système.

À lire aussi : Podcast : Intelligence animale… Quand la seiche sèche le poulpe !

Modéliser des réseaux invisibles

Dans mon travail, je cherche à modéliser cette connectivité, c’est-à-dire le réseau d’échanges dont la structure conditionne la résilience, l’adaptabilité et la persistance des populations marines face aux perturbations environnementales.

Pour explorer ces réseaux invisibles, j’utilise des modèles biophysiques dits lagrangiens, qui combinent des données océaniques (courants, température, salinité) avec des paramètres biologiques propres aux espèces étudiées, tels que la durée de vie larvaire ou la période de reproduction.

L’objectif n’est pas de prédire le trajet exact de chaque larve, mais de faire émerger des structures globales : corridors de dispersion, zones sources, régions isolées ou carrefours d’échanges.

C’est précisément ce que j’ai montré dans un travail récent consacré à la grande araignée de mer Maja squinado en Méditerranée nord-occidentale. En simulant plus de dix années de dispersion larvaire à l’échelle régionale, j’ai mis en évidence l’existence de véritables carrefours de connectivité. Ils relient certaines zones côtières éloignées, tandis que d’autres, pourtant proches géographiquement, restent faiblement connectées.

Une intelligence fondée sur les relations

Cette organisation ne résulte d’aucune stratégie consciente. Elle émerge de l’interaction entre la circulation océanique, la biologie des espèces et la distribution spatiale des habitats favorables.

Les résultats obtenus illustrent une forme d’intelligence collective du système, dans laquelle l’organisation globale dépasse largement la somme des trajectoires individuelles.

On retrouve ici des propriétés communes à de nombreux systèmes complexes – colonies d’insectes, réseaux trophiques ou dynamiques sociales humaines. Dans tous les cas, ce sont les relations entre les éléments, bien plus que les éléments eux-mêmes, qui structurent le fonctionnement de l’ensemble.

Élargir notre définition de l’intelligence

Un parallèle peut enfin être établi avec l’intelligence artificielle, sans qu’il soit nécessaire de forcer l’analogie. Les modèles que je développe agissent, avant tout, comme des outils de traduction : ils transforment un monde continu, chaotique et tridimensionnel en représentations intelligibles – cartes, matrices de connectivité, probabilités.

Comme en intelligence artificielle, l’enjeu n’est pas de tout contrôler ni de tout prédire, mais d’identifier les échelles pertinentes et les relations clés à partir desquelles le sens peut émerger.

Étudier ces formes d’organisation non humaines nous invite ainsi à repenser notre définition de l’intelligence. Dans un monde marin sans cerveau, sans mémoire explicite et sans intention, des systèmes entiers parviennent pourtant à se maintenir, à se réorganiser et parfois à résister aux perturbations environnementales.

Reconnaître cette intelligence diffuse, incarnée dans des flux et des réseaux, ne revient pas à humaniser la nature, mais à élargir notre regard sur ce que signifie « être intelligent » dans un monde complexe et interconnecté.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a eu lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.

Céline Barrier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

29.01.2026 à 12:14

Quand et comment décide-t-on qu’une espèce est éteinte ?

Texte intégral (4349 mots)

Il est bien plus difficile de prouver une absence que de constater une présence. Il faut donc souvent des années, et un processus minutieux, pour qu’une espèce soit déclarée éteinte. Cela peut-être particulièrement difficile lorsqu’il s’agit d’espèces nocturnes, discrètes ou vivant dans des milieux reculés.

Déclarer une espèce « éteinte », ce n’est pas comme rayer un nom d’une liste. C’est un verdict lourd de sens, prononcé avec une extrême prudence. Car annoncer trop tôt une disparition peut condamner une espèce qui existe peut-être encore quelque part. Alors comment font les scientifiques en pratique ?

Comment les scientifiques tranchent-ils la question de l’extinction ?

Pour en arriver là, les biologistes doivent mener des recherches exhaustives, dans tous les habitats potentiels, aux bonnes périodes (saisons, cycles de reproduction), et sur une durée adaptée à la biologie de l’espèce.

Concrètement, plusieurs indices sont analysés ensemble :

l’absence prolongée d’observations fiables,

des campagnes de recherche répétées et infructueuses,

le temps écoulé depuis la dernière observation confirmée,

et l’état de l’habitat. Si celui-ci a été totalement détruit ou transformé au point d’être incompatible avec la survie de l’espèce, la conclusion devient plus solide.

Autrement dit, on ne déclare pas une espèce éteinte parce qu’on ne l’a pas vue depuis longtemps, mais parce qu’on a tout fait pour la retrouver, sans succès.

Qui décide officiellement de l’extinction ?

À l’échelle mondiale, c’est l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui statue, depuis 1964, via sa célèbre « liste rouge », référence internationale en matière de biodiversité.

La liste rouge classe les espèces selon leur risque d’extinction, en plusieurs catégories allant de « préoccupation mineure » à « éteinte ». Elle est mise à jour régulièrement, accessible en ligne, et donne aujourd’hui le statut de 172 600 espèces.

Bien plus qu’une simple liste d’espèces et de leur statut, elle fournit aussi des informations sur l’aire de répartition, la taille des populations, l’habitat et l’écologie, l’utilisation et/ou le commerce, les menaces ainsi que les mesures de conservation qui aident à éclairer les décisions nécessaires en matière de préservation.

C’est donc un outil indispensable pour informer et stimuler l’action en faveur de la conservation de la biodiversité et des changements de politique. Le processus d’élaboration de la liste rouge implique le personnel de l’équipe d’évaluation et de connaissance de la biodiversité de l’UICN, les organisations partenaires, les scientifiques, les experts de la Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN, ainsi que les réseaux partenaires qui compilent les informations sur les espèces.

L’IUCN déclare une espèce comme « éteinte » quand il n’existe aucun doute raisonnable que le dernier individu a disparu. Des gouvernements ou agences nationales peuvent également déclarer une espèce éteinte localement, sur leur territoire.

Des extinctions bien réelles : quelques exemples récents

Le dodo (Raphus cucullatus) reste l’icône des extinctions causées par l’humain : découvert à la fin du XVIᵉ siècle lors de l’arrivée des Européens sur l’île Maurice, il disparaît moins de cent ans plus tard, victime de la chasse et des espèces introduites.

Mais il est loin d’être un cas isolé, les extinctions récentes touchent tous les groupes du vivant. Si les espèces insulaires représentent une part disproportionnée des extinctions récentes (les îles, bien qu’elles ne couvrent que 5 % des terres émergées, abritent près de 40 % des espèces menacées), les espèces continentales sont également touchées.

- L’espadon de Chine (Psephurus gladius), une grande espèce de poisson d’eau douce (jusqu’à plusieurs mètres) qui vivait dans le fleuve Yangtsé, a été déclaré éteint en 2022. La surpêche, les barrages bloquant les migrations et la destruction de son habitat ont eu raison de cette espèce spectaculaire qui a été aperçue pour la dernière fois en 2003.

Le courlis à bec grêle (Numenius tenuirostris), un oiseau des zones humides, qui hibernait autour de la Méditerranée avant de rejoindre sa Sibérie natale au printemps, n’a plus été observé de manière certaine depuis 1995. Une étude publiée fin 2024 estime à 96 % la probabilité qu’il soit aujourd’hui éteint, victime de l’agriculture intensive et du drainage des marais.

La musaraigne de l’île Christmas (Crocidura trichura), discrète habitante de l’océan Indien, a été officiellement déclarée éteinte en 2025, après quarante ans sans observation malgré des recherches répétées. Les prédateurs introduits (rats, chats) et les perturbations de l’habitat sont les principaux suspects.

Deux escargots polynésiens (Partula dentifera et P. pearcekellyi) ont été officiellement déclarés éteints en 2024. La cause principale de leur disparition serait l’introduction d’un escargot prédateur invasif (Euglandina rosea), une tragédie silencieuse mais fréquente sur les îles.

Chez les plantes, Amaranthus brownii, une plante herbacée annuelle endémique d’une petite île hawaïenne, a été déclarée éteinte en 2018 après plus de trente-cinq ans sans observation malgré des recherches intensives. La destruction de son habitat et l’arrivée d’espèces invasives ont conduit à sa disparition, sans qu’aucune graine ni plant viable n’ait pu être conservé.

Depuis 2024, la liste rouge de l’IUCN comprend aussi des champignons. En mars 2025 la liste évaluait le statut de 1 300 espèces de champignons. Nous sommes loin des 155 000 espèces connues, mais les premières évaluations restent préoccupantes avec 411 espèces de champignons menacées d’extinction, soit près d’un tiers des espèces recensées.

Peut-on vraiment être sûr ? Entre erreurs, miracles et illusions

L’histoire de la biodiversité peut être pleine de rebondissements.

- L’effet Lazare désigne la redécouverte d’espèces que l’on croyait éteintes. Ce terme fait référence au personnage biblique du Nouveau Testament ressuscité plusieurs jours après sa mort par Jésus. Ce terme est aussi employé en paléontologie pour désigner des groupes d’organismes qui semblent avoir disparu pendant des millions d’années dans le registre fossile avant de réapparaître comme par miracle.

Selon le naturaliste, Brett Scheffers et ses collaborateurs au moins 351 espèces ont ainsi été « ressuscitées » en un peu plus d’un siècle, parfois après des décennies d’absence. La perruche nocturne (Pezoporus occidentalis) ou la rousserolle à grand bec (Acrocephalus orinus) en sont des exemples spectaculaires. Il est important de noter que la majorité de ces redécouvertes concerne des espèces si rares ou difficiles à trouver que leur seule occurrence confirmée provenait de leur description initiale. Ces espèces redécouvertes sont donc pour leur grande majorité toujours considérées comme gravement menacées et pourraient disparaître prochainement.

- L’effet Roméo, au contraire, survient lorsqu’on renonce trop tôt à sauver une espèce en la croyant disparue.

Résultat : on cesse les efforts de conservation… alors qu’il restait peut-être une chance de la sauver. Ce nom fait référence au Roméo de Shakespeare qui renonce à vivre en croyant Juliette morte, alors qu’elle ne l’est pas encore. La conure de Caroline (Conuropsis carolinensis), un perroquet d’Amérique du Nord, pourrait en être un triste exemple. Présumée éteinte au début du XXᵉ siècle cette espèce a probablement survécu plus longtemps comme en atteste les nombreux témoignages locaux (incluant des détails sur son comportement) jusqu’aux années 1950, et peut-être même jusqu’aux années 1960.

- Enfin, l’effet thylacine (du nom du thylacine, plus connu sous le nom de « tigre de Tasmanie ») illustre l’excès inverse : l’espoir persistant qu’une espèce éteinte survit encore, malgré l’absence de preuves solides.

Le thylacine, dont le dernier animal (captif) est officiellement mort en 1936, continue de fait d’alimenter de nombreuses rumeurs et témoignages d’observations non vérifiables. Selon l’étude scientifique la plus complète à ce sujet le dernier animal sauvage entièrement documenté (avec des photographies) a été abattu en 1930, mais il n’y aurait aucune raison de douter de l’authenticité de deux carcasses signalées en 1933, ni de deux autres captures suivies de relâchers en 1935 et en 1937. Par la suite, sur une période de huit décennies, 26 morts et 16 captures supplémentaires ont été rapportées, mais sans être vérifiées, ainsi que 271 observations par des « experts » (anciens piégeurs, chasseurs, scientifiques ou responsables) et 698 signalements par le grand public. En 2005, le magazine australien d’information The Bulletin a offert une récompense de plus d’un million de dollars (soit plus 836 000 euros) à quiconque fournirait une preuve scientifique de l’existence du thylacine, en vain. Entre 2014 et 2020, 3 225 sites équipés de pièges photographiques en Tasmanie, totalisant plus de 315 000 nuits de surveillance, n’ont révélé aucune détection pouvant être attribuée à un thylacine.

Pourquoi est-ce si compliqué de mesurer les extinctions ?

Prouver une absence est bien plus compliqué que constater une présence. L’UICN préfère donc l’extrême prudence et ne classe une espèce « éteinte » que lorsqu’elle peut l’affirmer avec certitude. En effet, comme nous l’avons vu, officialiser une extinction est un acte lourd de conséquences car cela conduit à clôturer les éventuelles mesures de protection. Ainsi, le requin perdu (Carcharhinus obsoletus) est estimé comme « gravement menacé d’extinction – possiblement éteint » par la dernière publication de la liste rouge de l’UICN en 2020, alors qu’il n’a plus été vu dans ses eaux de la mer de Chine depuis 1934. La liste rouge ne déclarant éteintes que des espèces pour lesquelles il n’y a aucun doute, les extinctions enregistrées sont largement sous-estimées.

De plus, notre vision est biaisée : les vertébrés (en particulier les oiseaux et les mammifères) sont relativement bien suivis, mais l’immense majorité des espèces – insectes, invertébrés, champignons, microorganismes – restent très mal connues et leur taux d’extinction est sous-estimé. Beaucoup d’espèces sont discrètes, minuscules, nocturnes ou vivent dans des milieux difficiles d’accès. Pour la majorité d’entre elles, les données sont quasi inexistantes et elles peuvent disparaître sans que personne ne s’en aperçoive.

Pourquoi est-ce si important de savoir ?

Savoir si une espèce a réellement disparu permet de choisir les bonnes stratégies de conservation. Beaucoup d’espèces peuvent encore être sauvées lorsque quelques individus subsistent. C’est par exemple le cas du condor de Californie (Gymnogyps californianus) pour lequel il restait seulement 22 individus à l’état sauvage dans les années 1980. Un programme de capture de ces spécimens, puis d’élevage en captivité et de réintroduction progressive a permis à la population sauvage de réaugmenter progressivement et d’atteindre 369 individus en 2024.

À l’inverse, un diagnostic erroné – trop optimiste ou trop pessimiste – peut détourner les efforts au mauvais moment.

L’extinction est un fait biologique, mais c’est aussi un défi méthodologique. Entre prudence scientifique, incertitudes du terrain et illusions collectives, établir la frontière entre « menacée » et « éteinte » reste l’un des exercices les plus sensibles de la conservation moderne.

Violaine Nicolas Colin a reçu des financements de l'ANR

28.01.2026 à 16:12

Face aux aléas climatiques, les îles du Pacifique mobilisent les savoirs locaux

Texte intégral (3129 mots)

Les îles du Pacifique sont parmi les plus exposées aux aléas climatiques. Leur histoire les rend aussi particulièrement dépendantes des importations pour se nourrir. Mobiliser les savoirs locaux pour renforcer la souveraineté alimentaire et la résilience des territoires insulaires face au changement climatique est donc crucial.

« Depuis deux ans, peut-être, on ressent quand même qu’il y a un changement au niveau climatique, au niveau de la pluie. Avant, c’était assez fixe. On sait que juillet, c’est [la] saison fraîche […]. Mais l’année dernière, on était en sécheresse depuis juin jusqu’à novembre », constate un homme sur la presqu’île de Taravao, en Polynésie.

Sur l’île de Moorea, à 70 km de là, une femme renchérit.

« C’est vrai qu’on a remarqué les changements climatiques, quand on était plus petit, tu voyais bien les saisons […]. Maintenant, même sur les abeilles, on le voit. Normalement, là, ça y est, on est en période d’hiver austral, de juin jusqu’à septembre, on n’a plus de [miel]. Là, elles continuent encore à produire. Même les abeilles, elles sentent qu’il y a eu un changement. »

Les îles du Pacifique ont régulièrement été confrontées à des événements météorologiques parfois violents : fortes chaleurs, sécheresses, cyclones… L’une des premières conséquences du changement climatique est l’augmentation de la fréquence et/ou de l’intensité de ces évènements, auxquels sont particulièrement exposées les îles du Pacifique.

En effet, de par leur nature insulaire, ces phénomènes affectent l’intégralité des terres, qui sont également plus sensibles à la montée du niveau des océans.

L’agriculture est un secteur important pour ces îles. C’est à la fois une source de nourriture et de revenus pour les agriculteurs comme pour les personnes qui cultivent un jardin océanien. Ces jardins, qui regroupent une grande diversité d’espèces végétales (fruits, légumes, tubercules, plantes aromatiques et parfois médicinales), favorisant la biodiversité dans son ensemble, sont largement répandus dans les îles du Pacifique et particulièrement en Polynésie où ils constituent une part significative de l’identité polynésienne. Les surplus de productions sont régulièrement vendus au bord des routes.

Les impacts du changement climatique présents et à venir sur l’agriculture sont considérables et risquent d’affecter la sécurité alimentaire des îles du Pacifique, fragilisées entre autres par leur dépendance aux importations alimentaires. Les habitants s’y préparent déjà et ont déployé une culture du risque, nourrie de savoirs et de savoir-faire sans cesse renouvelés pour y faire face.

La place des savoirs autochtones et traditionnels dans l’agriculture en Polynésie française

Si les savoirs autochtones et locaux sont depuis longtemps identifiés par leurs détenteurs et par les chercheurs en sciences humaines et sociales pour leur potentiel d’adaptation à l’environnement, une attention particulière leur est portée depuis les accords de Paris en 2015. Ils sont depuis internationalement reconnus comme ressource pour comprendre le changement climatique et ses effets et également pour mettre au point des actions pertinentes pour l’adaptation.

Dans le cadre du projet CLIPSSA, notre équipe a mené des entretiens auprès des cultivateurs et cultivatrices des îles du Pacifique pour comprendre comment se construisent leurs cultures du risque, leurs savoirs et pratiques agricoles pour faire face aux effets du changement climatique.

Face aux fortes chaleurs ou aux fortes pluies qui comptent parmi les effets marquants du changement climatique dans la région, les cultivateurs du Pacifique combinent par exemple différentes techniques comme le paillage (protéger un sol avec de la paille, du fumier, ou de la bâche plastique), la diversification et l’adaptation des types de cultures et de plantations…

Ces différents savoirs et techniques sont parfois transmis par les aînés, parfois expérimentés par soi-même, parfois observés chez d’autres cultivateurs. À Tahiti et à Moorea, deux îles proches de l’archipel de la Société, en Polynésie française, les jardins océaniens (faaapu en tahitien) sont des lieux clés où ces savoirs circulent, s’échangent, s’expérimentent et s’hybrident.

Ces savoirs autochtones, locaux sont avant tout ancrés dans un territoire et adaptés à leur environnement et à ses changements : à ce titre, ils sont en constante évolution. Pourtant, on les désigne souvent comme des savoirs traditionnels ou ancestraux, ce qui peut sous-entendre qu’ils sont transmis à l’identique, de génération en génération. Mais comment ces savoirs ancestraux habitent et nourrissent les savoirs locaux aujourd’hui ?

La figure des Anciens (tupuna) est importante en Polynésie ; particulièrement en agriculture. En effet, le secteur agricole a connu d’importants changements dans les années 1970, avec l’arrivée du Centre d’expérimentation du Pacifique : la mise en œuvre des essais nucléaires a eu de nombreuses conséquences sanitaires, mais aussi économiques (tertiarisation de l’économie polynésienne), et agricoles (développement des importations, notamment alimentaires).

Si le secteur agricole n’a pas pour autant disparu, il a été marginalisé pendant cette période, créant ainsi une rupture dans la transmission des savoirs. Cette rupture a contribué à renforcer l’estime portée aux savoirs agricoles des Anciens qui ont commencé à cultiver avant cette période de changements et s’inscrit dans la continuité de la réappropriation culturelle de l’identité polynésienne, matérialisée, entre autres, par les liens et références à ses ancêtres.

Ainsi, la transmission des connaissances et pratiques des Anciens reste importante, dotée d’une valeur symbolique forte et largement citée par les Polynésiens ; au point où nous pouvons parler d’un socle de savoirs ancestraux.

Mais l’on ne cultive plus aujourd’hui en Polynésie comme l’on cultivait dans les années 1950 ; l’agriculture s’est modernisée, ouverte aux intrants et à de nouvelles cultures. Ce socle s’est donc enrichi de nombreuses influences (modernisation de l’enseignement agricole, tutoriels issus des réseaux sociaux…).

Observer la diversité des savoirs et les pratiques agricoles dans les jardins océaniens

C’est ce que tâche de faire Thierry, qui s’occupe d’un faaapu depuis une quarantaine d’années sur la presqu’île de Tahiti. Cet habitant cultive sur quelques hectares plusieurs dizaines de variétés de bananes, tubercules, coco, agrumes, avocats, destinées à l’autoconsommation mais aussi à la vente.

Le socle de connaissances (savoirs et pratiques) principalement mobilisé par Thierry est celui des savoirs ancestraux, considérés comme une base de savoirs auxquels se référer. Par exemple, il mobilise des indicateurs environnementaux pour planifier ses activités, comme la floraison d’une Zingiberacée qui annonce une période d’abondance pour la pêche, signifiant aux agriculteurs qu’ils doivent se préparer à laisser leurs cultures quelques semaines pour se concentrer sur une activité complémentaire.

Sa parcelle est traversée par une rivière, principale source d’irrigation de ses cultures. Mais pour faire face aux périodes de fortes sécheresses qui peuvent assécher la rivière, ce qu’il observe depuis 2008, il utilise également des bidons en plastique dans lesquels il stocke de l’eau à proximité de ses cultures.

Il utilise aussi le paillage, une technique de recouvrement des sols pour les protéger et garder l’humidité, en disposant des palmes de cocotiers, des troncs de bananiers qu’il complète avec des cartons depuis qu’il a constaté l’assèchement annuel de la rivière :

« Alors, moi, je ne vais pas aller par quatre chemins, nous raconte-t-il. Je vais mettre des cartons par autour. Je vais aller chez les commerçants, leur demander des cartons vides. Je vais mettre par autour parce que je n’ai pas envie de passer mon temps courbé. Après, tu lèves, tu retires. »

Plus globalement, d’une année sur l’autre, Thierry adapte ses cultures en fonction de l’évolution du climat qu’il ressent et décrit ; par exemple en plantant des tubercules, comme le taro, un tubercule tropical adapté au milieu humide.

« Avant, il n’y a jamais d’eau qui coulait ici. Jamais. Et depuis deux-trois ans… Avec cette pluie qui tombe à partir de février-mars, je veux planter des taros, là. Comme ça, je m’adapte, je tire pour le prix de cette eau qui tombe gratuitement. »

À travers l’exemple du faaapu de Thierry, nous pouvons observer que si les savoirs ancestraux restent le socle de références mobilisé pour cultiver, pour faire face aux aléas du changement climatique, il n’hésite pas à adapter ses pratiques, introduire des matériaux ou changer certaines de ses cultures.

Des « faisceaux de savoirs ordinaires » plutôt que des « savoirs ancestraux extra-ordinaires »

Évoquer les savoirs autochtones et locaux renvoie généralement aux notions de « savoirs traditionnels », de « savoirs ancestraux ». Ces savoirs peuvent effectivement avoir un ancrage temporel, beaucoup sont transmis depuis plusieurs générations par exemple. Mais il s’agit d’abord de savoirs ancrés localement, adaptés à leur environnement, qui, à ce titre, ont la capacité de se transformer, de s’hybrider avec d’autres types de savoirs mais aussi de se cumuler, comme nous avons pu le voir dans l’étude de cas présentée.

Face à l’urgence du changement climatique et de ses impacts en milieu insulaire, les politiques publiques locales, nationales ou globales recherchent souvent des solutions d’atténuation ou d’adaptation efficaces et radicales, en misant sur les innovations technologiques, l’ingénierie climatique, les énergies renouvelables…

Au-delà des changements importants et à grande échelle, qui peuvent aussi être complexes, longs et coûteux à mettre en place, les stratégies locales d’adaptation doivent également être envisagées comme des solutions. En revanche, ces solutions locales sont rarement des pratiques délimitées et liées à des savoirs « extraordinaires » (c’est-à-dire en dehors du cours ordinaire des règles et normes attendues). L’adaptation au changement climatique se fait plutôt par succession de petites adaptations, parfois invisibles, dont la configuration est presque unique à chaque agriculteur ou jardinier.

En Polynésie, c’est l’articulation d’un socle de savoirs ancestraux, combiné avec de nombreuses autres ressources, qui fait aujourd’hui la richesse des savoirs agricoles locaux et permet de s’adapter à certains effets du changement climatique. Ces savoirs sont une ressource précieuse à étudier et à mobiliser pour faire face aux risques systémiques du changement climatique qui pèsent sur les petits territoires du Pacifique et notamment sur l’agriculture et la souveraineté alimentaire.

Nous tenons à remercier à Alexi Payssan (anthropologue, Tahiti) pour les échanges inspirants concernant cet article.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a eu lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.

Le postdoctorat de Maya Leclercq dans le cadre duquel cette recherche a été menée est financé par le projet CLIPSSA (dont les fonds proviennent de l'AFD, de l'IRD et de Météo-France).

Catherine Sabinot a reçu des financements de l'AFD pour réaliser le programme de recherche qui a permis de produire les résultats présentés dans l'article.

27.01.2026 à 16:24

En quoi les communs peuvent-ils répondre aux enjeux de la transition écologique ?

Texte intégral (2152 mots)

De nombreuses initiatives promeuvent aujourd’hui le retour des communs, c’est-à-dire des formes de gestion collective des ressources dont les communautés humaines ont besoin. Pertinente pour répondre à une multitude d’enjeux, cette approche, de par son caractère coopératif, innovant et transversal, apparaît particulièrement prometteuse pour accompagner la transition écologique.

La notion de « communs » revient depuis quelques années sur le devant de la scène, déclinée à des domaines aussi variés que les transports, la santé, l’éducation ou le numérique. Qu’est-ce que les communs ? On peut les définir comme des ressources matérielles (jardins partagés, boîte à livres…) ou immatérielles (Wikipédia, OpenStreetMap…) gérées collectivement par une communauté qui établit des règles de gouvernance dans le but de les préserver et de les pérenniser.

Leur théorisation est récente, mais le principe des communs est en réalité très ancien, beaucoup plus d’ailleurs que la construction juridique et politique, plus récente, de la propriété privée. L’exploitation et l’entretien des ressources, en particulier naturelles, ont très longtemps été organisés collectivement par les communautés humaines… jusqu’à ce que différents processus, dont la construction des États-nations et l’essor du commerce international, contribuent à démanteler ces communs.

Ces dernières décennies, plusieurs facteurs ont entraîné leur regain :

D’une part, la prise de conscience, des effets néfastes de la privatisation des terres sur l’équilibre alimentaire des pays du Sud.

De l’autre, l’essor d’internet et de l’open source, mouvement qui s’oppose au modèle du logiciel propriétaire.

Les travaux d’Elinor Ostrom, qui a reçu en 2009 le Nobel d’économie pour ses travaux démontrant l’efficacité économique des communs, ont largement contribué à imposer le terme dans la sphère médiatique.

À lire aussi : « L’envers des mots » : Biens communs

La collaboration plutôt que la concurrence

Aujourd’hui, l’idée des communs prend d’autant plus d’importance dans le contexte de la transition écologique. En effet, la prise de conscience d’un monde aux ressources finies implique de repenser leur gestion collective. Or, les communs sont particulièrement propices aux démarches d’intérêt général. Leur logique, fondée sur la coopération, va à rebours de celle, dominante, de la concurrence. Dans un cadre de ressources contraintes, une telle logique est précieuse.

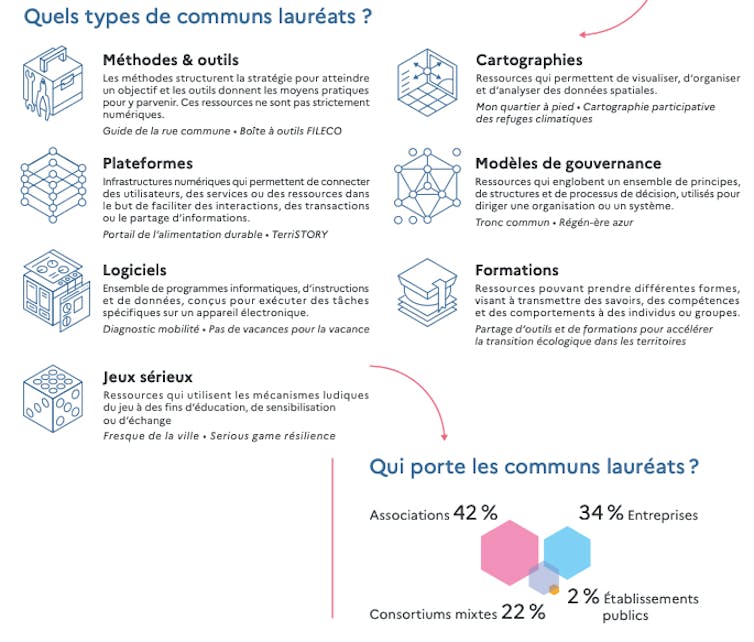

C’est pourquoi de nombreux acteurs, pouvoirs publics comme acteurs privés, commencent à s’en emparer. En France, l’Agence de la transition écologique (Ademe) a déjà accompagné 50 projets de communs depuis quatre ans, à travers un appel à communs (AAC) inédit consacré à la sobriété et la résilience des territoires.

Les porteurs de projets (associations, entreprises, collectivités…) ayant bénéficié d’un soutien technique et financier dans ce cadre doivent ainsi respecter un certain nombre de critères en matière de coopération et de transparence.

Toutes les ressources produites doivent, par exemple, être encadrées par des licences ouvertes. Les porteurs doivent également s’inscrire dans une posture collaborative : s’organiser pour diffuser au maximum les ressources, intégrer les retours utilisateurs et se connecter aux communautés déjà formées dans le domaine.

D’autres acteurs participent à la transformation de l’action publique et se mobilisent sur les communs : la Fondation Macif, l’IGN, France Tiers-Lieux (partenaires de l’AAC de l’Ademe), l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le ministère de l’éducation nationale, la direction interministérielle du numérique (Dinum)…

Des enjeux transversaux

En favorisant les synergies entre acteurs, les communs apportent des réponses moins cloisonnées.

La 3e édition de l’Appel à communs de l’Ademe traite cinq thématiques sous forme de défis (alimentation et forêt, aménagement et bâtiment, mobilité et logistique, recyclage matière et numérique) qui peuvent être abordés de manière transversale.

Autre spécificité, les candidatures sont rendues publiques avant le dépôt et la sélection des projets, ce qui encourage les postulants à créer des synergies, voire des fusions de projets, des échanges de briques techniques. Les moyens humains et financiers nécessaires au développement des communs sont alors mutualisés, ce qui, à moyen et long terme, permet de réduire les dépenses et de multiplier les impacts.

Parmi les projets de communs que l’Ademe a accompagnés, on peut citer La rue commune. Cette méthode pour repenser les rues en tant que premier bien commun urbain prend en compte des enjeux de différentes natures selon cinq principes :

le lien social,

la priorité au piéton pour favoriser la santé et le bien-être,

la biodiversité,

le rafraîchissement urbain,

et la valorisation des eaux pluviales.

Un autre exemple, Le logement social paysan, entend promouvoir la réhabilitation des fermes pour en faire des logements sociaux paysans, en organisant la rencontre entre paysans et bailleurs sociaux. Ici se croisent les enjeux du bâtiment et ceux de l’agriculture.

Le potentiel des communs numériques

Un intérêt croissant est porté aujourd’hui aux communs numériques, qui constituent à la fois un outil très puissant pour croiser des données complexes et les mettre en commun au service de la transition.

Parmi les projets que l’Ademe a déjà soutenus, citons Pas de vacances pour la vacance, un outil de datavisualisation construit à partir de données publiques qui permet d’observer, à différentes échelles du territoire, la part de logements vacants. L’intérêt : permettre de les revaloriser dans une logique d’urbanisme circulaire et de mieux exploiter ce levier pour répondre aux besoins de logements.

Même principe pour le commun Diagnostic mobilité. Cet outil permet, par datavisualisation, un prédiagnostic pour les collectivités rurales des flux de déplacement majoritaires sur leur territoire, afin de les guider dans les choix de leur politique de transport.

Les communs constituent aujourd’hui un cadre d’action stratégique pour mobiliser l’intelligence collective, dans une logique d’innovation ouverte au service de la transition écologique, en décloisonnant les approches et en mutualisant les savoirs.

À lire aussi : Aux sources de la démocratie : penser le « commun » avec Alcméon, Héraclite et Démocrite

Héloïse Calvier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.01.2026 à 14:58

L’agriculture verticale peut-elle nourrir les villes ? Comment dépasser le mirage technologique

Texte intégral (1520 mots)

L’agriculture verticale a longtemps été présentée comme une solution miracle pour nourrir les mégapoles tout en réduisant leur empreinte environnementale. Mais derrière les promesses high-tech, la réalité est contrastée. Entre des succès spectaculaires en Asie et des faillites retentissantes en Europe et aux États-Unis, le modèle cherche encore sa voie.

L’agriculture verticale repose sur une idée simple : produire en intérieur et hors-sol, dans des milieux totalement contrôlés, y compris la lumière, la température, l’humidité et les nutriments, sur de vastes étagères en hauteur, au cœur des villes. À première vue, ses avantages paraissent irrésistibles. Sans pesticides, ce mode de culture consomme jusqu’à 90 % d’eau en moins grâce au recyclage – notamment l’hydroponie – et peut fonctionner 365 jours par an, avec un rendement élevé, sans dépendre des caprices du climat. Il offre ainsi la promesse d’une production fraîche et locale, directement connectée aux circuits courts.

Cet horizon a suscité un engouement mondial. Le Japon, avec la société Spread, a automatisé la production de salades indoor sur de vastes étagères, dans des univers aseptisés, à l’échelle industrielle. Singapour a inscrit les fermes verticales au cœur de son objectif « 30 by 30 », visant à couvrir localement 30 % de ses besoins alimentaires d’ici à 2030. Les pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis et le Koweït, confrontés à la rareté des terres arables, y voient un outil stratégique alors que, aux États-Unis, des start-up ont levé des centaines de millions de dollars sur la base d’une vision d’un futur alimentaire ultratechnologique. Mais des échecs cuisants mettent aussi en évidence les limites du modèle, qui peu à peu tente de se réinventer pour y répondre.

Les ingrédients du succès

Les fermes verticales qui fonctionnent vraiment partagent un point commun : elles naissent dans des contextes où elles répondent à un besoin structurel. Dans les régions où la terre est rare, chère ou aride, la production en hauteur – ou à la verticale – répond efficacement aux contraintes géographiques.

À Singapour ou à Dubaï, par exemple, l’État joue un rôle déterminant en soutenant financièrement les infrastructures, en réduisant les risques d’investissement et en intégrant ces technologies dans les stratégies alimentaires nationales.

La réussite de ces modèles tient aussi à leur insertion dans les dynamiques locales. En effet, à Dubaï, les fermes verticales ne se contentent pas de produire, mais contribuent également à la sécurité alimentaire, à la formation technique, à l’emploi qualifié et à la sensibilisation des citoyens.

L’île-ville de Singapour s’appuie par ailleurs sur des technologies hydroponiques et aéroponiques avancées, avec des tours agricoles intégrés au bâti urbain. Ceci illustre l’adaptation de l’agriculture aux contraintes foncières et urbaines. Les progrès technologiques, notamment l’éclairage LED à haut rendement, l’automatisation poussée et l’IA permettant d’optimiser la croissance des plantes, améliorent la performance des modèles les mieux conçus.

Malgré des défis (coûts énergétiques, fragilité économique), ces fermes continuent aujourd’hui d’être considérées comme un « modèle d’avenir » pour des villes-États densément peuplées, ce qui montre que l’initiative s’inscrit dans une politique de long terme plutôt qu’à titre de simple effet de mode.

Coût, énergie et dépendance au capital-risque

Malgré ces succès, de nombreux projets ont échoué et révélé les fragilités d’un modèle bien moins robuste qu’il y paraît.

Le premier obstacle est énergétique. Éclairer, climatiser et faire fonctionner une installation entièrement contrôlée demande une quantité importante d’électricité, ce qui rend l’activité coûteuse et parfois peu écologique lorsque l’énergie n’est pas décarbonée.

Le second obstacle est économique : les marges sur les herbes aromatiques ou les salades sont faibles, et le modèle dépend souvent du capital-risque plutôt que de revenus stables. C’est ce qui a précipité les difficultés d’Infarm en Europe et d’AeroFarms aux États-Unis.

Certaines fermes se sont également retrouvées déconnectées des besoins alimentaires locaux, produisant des volumes ou des produits qui ne répondaient pas aux attentes des territoires. Le modèle, mal ancré localement, devient alors vulnérable à la moindre fluctuation des marchés financiers ou énergétiques.

De nouveaux modèles en développement

Face à ces limites, une nouvelle génération de projets émerge, cherchant à combiner technologie, intégration et demande urbaine au moyen de modèles de microfermes verticales adossées à des supermarchés, garantissant la fraîcheur, la visibilité et une réduction des coûts logistiques.

D’autres initiatives explorent les synergies énergétiques, en couplant production alimentaire et récupération de chaleur de data centers, en développant des serres photovoltaïques ou en utilisant des réseaux de chaleur urbains.

Les fermes verticales évoluent aussi vers des fonctions plus pédagogiques et démonstratives : même après sa faillite, une partie du modèle Infarm continue d’inspirer des fermes urbaines où la production sert autant à sensibiliser les citoyens qu’à fournir des produits frais. Ces approches hybrides témoignent d’une maturité croissante du secteur, qui privilégie moins la production de masse que la pertinence territoriale.

Vers une agriculture verticale plus durable ?

Pour devenir un levier crédible de la transition alimentaire, l’agriculture verticale doit clarifier sa finalité. Produire davantage ne suffit pas : il s’agit de contribuer à la résilience alimentaire des villes, d’offrir une complémentarité avec les agricultures urbaines plus « horizontales », telles que les toits productifs, les ceintures maraîchères ou les jardins partagés, et de s’inscrire dans les politiques alimentaires territoriales.

En particulier, les projets alimentaires territoriaux (PAT) peuvent, par leur ambition, fédérer les différents acteurs du territoire autour de l’alimentation. Ils jouent un rôle clé pour intégrer ces dispositifs de manière cohérente, en les articulant avec les enjeux de nutrition, d’accessibilité, de distribution et d’éducation. L’agriculture verticale ne deviendra durable que si elle est pensée dans une logique systémique, sobre sur le plan énergétique, ancrée localement et compatible avec les objectifs climatiques.

Loin d’être la panacée, elle est en revanche un laboratoire d’innovation. Là où elle réussit, c’est parce qu’elle s’inscrit dans une vision systémique de la transition alimentaire, combinant technologie, gouvernance territoriale et sobriété énergétique. Son avenir dépendra moins de la hauteur des tours que de la manière dont elle s’imbrique dans les territoires et contribue à renforcer la capacité des villes à se nourrir face aux crises climatiques et géopolitiques.

Marie Asma Ben-Othmen ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

22.01.2026 à 12:29

En Moselle, on dépollue les sols d’une friche sidérurgique grâce aux plantes

Texte intégral (2895 mots)

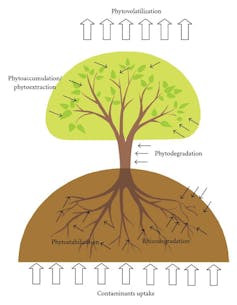

La phytoremédiation est une technique de dépollution naturelle fondée sur l’utilisation de plantes pour gérer différents polluants présents dans les sols. Prometteuse, mais encore expérimentale, cette méthode est testée sous plusieurs modalités par des scientifiques à Uckange, en Moselle, sur la friche d’une ancienne usine sidérurgique.