01.02.2026 à 10:19

Camions à hydrogène vert : une voie sans issue pour décarboner le fret routier ?

Texte intégral (2066 mots)

Sur les routes européennes, les camions à hydrogène sont de plus en plus nombreux. Le développement de la filière est en effet généreusement subventionné. Mais si l’hydrogène vert est présenté comme une solution idéale de décarbonation du transport lourd routier, ce potentiel est largement exagéré.

Presque tous les secteurs industriels européens ont réussi à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) depuis 1990. Tous, sauf celui des transports, dont les émissions continuent de grimper, malgré l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 fixé par la Commission européenne.

Le transport lourd routier, en particulier, est très difficile à décarboner. Pour y parvenir, trois leviers potentiels sont mobilisables : l’innovation technologique (dont les camions à batterie et à hydrogène, avec une pile à combustible à la place d’un moteur diesel), le transfert vers le rail ou le maritime, et une logistique plus efficace.

Ce sont les camions à pile à combustible (CPC) qui nous intéressent ici : leur intérêt réside principalement dans leurs avantages par rapport aux camions à batterie électrique. Ces derniers sont plus lourds, manquent encore d’autonomie et prennent longtemps à recharger.

Il existe deux types de CPC : les camions à hydrogène comprimé, qui ont une autonomie d’environ 400 kilomètres et sont déjà commercialisés, et ceux à hydrogène liquide, dont l’autonomie avoisine les 1000 kilomètres mais qui sont encore en développement. L’hydrogène qui les alimente peut être plus ou moins décarboné en fonction de la source d’énergie utilisée.

Nous considérons ici les CPC alimentés par de l’hydrogène vert, obtenu intégralement grâce à de l’électricité d’origine photovoltaïque et/ou éolienne. Les piles à combustible n’émettant que de la vapeur d’eau, la Commission européenne considère les CPC alimentés à l’hydrogène vert comme étant « zéro émission » et subventionne généreusement le développement des infrastructures nécessaires.

Mais la réalité est plus complexe, et ce choix d’investissement très questionnable.

Les infrastructures derrière l’hydrogène « vert »

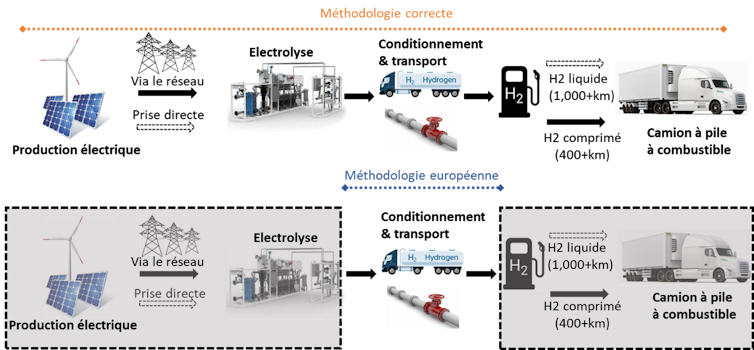

De quoi est-il ici question ? L’hydrogène vert arrive jusque dans les stations-service à la suite d’une série d’opérations complexes et énergétiquement peu efficaces : électrolyse de l’eau, compression ou liquéfaction, et transport. La pile à combustible reconvertit ensuite dans le camion l’hydrogène en électricité, qui est alors transmise aux roues sous forme d’énergie cinétique.

La production d’hydrogène et son utilisation dans une pile à combustible ne produisent pas de CO2 directement. En revanche, il y a des émissions associées en amont, avec la compression-liquéfaction et le transport, des processus généralement réalisés avec des sources d’énergie carbonées. Ces émissions sont comptabilisées par la Commission européenne, qui considère que l’hydrogène reste vert (ou « renouvelable ») tant qu’il est décarboné à 70 % (ou plus) par rapport à l’hydrogène « gris » (issu du méthane). Dans ce cas, il peut être certifié « renouvelable », et les camions l’utilisant sont considérés « zéro émission ».

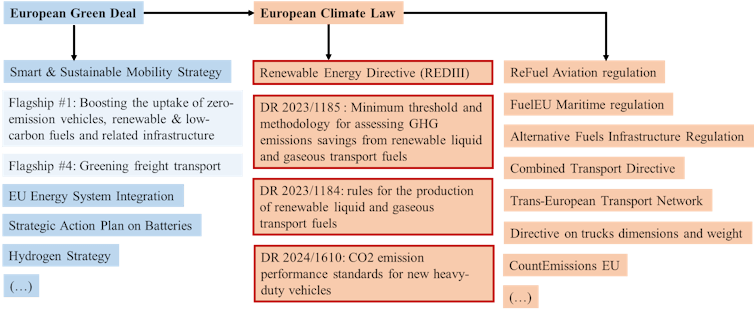

C’est la Commission européenne qui fixe ces règles et définit ce qui est qualifié de « renouvelable » et de « zéro émission », à l’aide de textes législatifs sous-tendus par une méthodologie complexe.

Une méthodologie européenne erronée

Dans cette méthodologie, la Commission européenne affirme notamment que l’électricité provenant de technologies photovoltaïques ou éoliennes est « zéro émission ».

En réalité, le système industriel mondial étant totalement dépendant des énergies fossiles, cette affirmation est fausse. Dans les panneaux solaires comme dans toutes les technologies dites vertes, l’extraction des matériaux nécessaires, les processus de fabrication, leur transport et leur installation impliquent des émissions de gaz à effet de serre considérables.

Qualifier leur production électrique de « zéro émission » peut parfois être une simplification acceptable, mais dans le cas de l’hydrogène vert, il s’agit d’une erreur méthodologique majeure.

En effet, la dette carbone initiale reste associée à la quantité d’énergie utile finale (celle qui fait tourner les roues), même si cette dernière est divisée par quatre environ par rapport à l’énergie en sortie de panneaux solaires ou d’éoliennes. Les émissions, par unité d’énergie utile finale, sont donc multipliées par quatre par rapport à l’énergie électrique initiale. Si l’on fait l’hypothèse que l’éolien et le photovoltaïque sont zéro carbone, on obtient effectivement zéro émissions pour les camions… mais cette hypothèse est fausse. Prendre pour base méthodologique une hypothèse zéro carbone erronée conduit donc à sous-estimer de façon conséquente les émissions associées à l’hydrogène vert.

Un autre problème de la méthodologie européenne est de ne considérer que l’intensité carbone du transport, c’est-à-dire les émissions par tonne-kilomètre (tkm) effectuée, c’est-à-dire au kilomètre pour une tonne de marchandise transportée. Le recours à l’hydrogène vert peut en théorie diminuer considérablement cette intensité, mais la croissance du nombre de tkm prévue en parallèle par la croissance du fret routier pourrait fortement réduire, voire annuler ces gains.

D’un côté, on verdit la tkm, de l’autre, le nombre de tkm augmente. Difficile d’évaluer les émissions totales du fret routier d’ici à 2050 dans ces conditions, mais il est fort probable qu’elles resteront loin du net zéro.

Un gaspillage d’argent public

Pour éclaircir le débat, nous avons repris la méthodologie en tenant compte de ces éléments et de la croissance du fret routier anticipée : +50 % d’ici à 2050 par rapport à 2025.

Nous avons considéré ici deux cas de figure : l’une fondée sur de l’hydrogène vert importé du Maroc sous forme liquide, l’autre sur de l’hydrogène vert produit en Europe directement par les stations-service utilisant de l’électricité renouvelable. Les deux étant des voies d’approvisionnement en développement.

Pour résumer, ce qui dépasse la ligne rouge n’est pas aligné avec l’objectif de neutralité carbone européen. Nos résultats mettent en évidence que la méthodologie européenne doit être revue de fond en comble et que les camions à hydrogène vert ne nous aideront pas atteindre la neutralité carbone, et d’autant moins s’ils roulent à l’hydrogène liquide.

Dans ce contexte, les subventions étatiques considérables accordées à la filière sont un gâchis d’argent public et devraient être redirigées vers d’autres leviers plus plausibles : les camions à batterie et à caténaires, le rail, le maritime…

Ces options ont aussi des limites, et nos résultats indiquent que limiter la croissance (voire faire décroître) le secteur du fret routier rendrait sa décarbonation beaucoup plus aisée, quel que soit le levier d’action.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

29.01.2026 à 15:57

Dans l’océan, comment les écosystèmes marins s’organisent sans chef

Texte intégral (1320 mots)

À la différence de l’intelligence humaine, régie par un centre de décision (le cerveau), celle du monde marin s’organise sans chef d’orchestre. Elle repose sur une multitude d’interactions où chaque processus physique contribue à un fonctionnement global. Que penser de cette analogie ? Peut-on encore parler d’intelligence ? Étudier ces formes d’organisation non humaines invite à repenser notre définition de l’intelligence.

Docteure en sciences marines, spécialisée dans la modélisation des processus écologiques, je travaille principalement sur la dispersion larvaire et la connectivité entre habitats marins, en particulier dans les écosystèmes côtiers de la Méditerranée.

Mes recherches consistent notamment à « suivre des larves marines », afin de comprendre comment l’information circule dans un système naturel complexe, à travers l’espace, le temps et de fortes contraintes physiques. Les « propagules » marines, larves de poissons ou d’invertébrés, ne sont en effet pas seulement de la matière vivante transportée passivement par les courants.

Elles sont aussi des vecteurs d’information écologique. En effet, elles transportent un patrimoine génétique, des traits d’histoire de vie, une mémoire évolutive et surtout un potentiel fondamental : celui de permettre, ou non, le maintien d’une population dans un habitat donné.

Leur évolution dans l’espace est un exemple intéressant de la façon dont les écosystèmes marins s’organisent. Cette organisation fait intervenir une forme d’intelligence bien différente de celle que nous connaissons en tant qu’humains.

À lire aussi : La Fête de la science 2025 met toutes les intelligences à l’honneur

Une intelligence sans chef d’orchestre

Les écosystèmes marins peuvent être décrits comme des systèmes distribués : il n’y existe ni centre de décision, ni contrôle centralisé.

L’organisation globale émerge de l’interaction continue entre des processus physiques (courants, stratification de la colonne d’eau), biologiques (développement larvaire, mortalité, parfois comportement) et écologiques (disponibilité et qualité des habitats).

Comprendre cette organisation revient à comprendre comment des systèmes complexes peuvent fonctionner efficacement sans intelligence centrale. Dans ce cadre, l’« intelligence » du monde marin n’est ni neuronale ni intentionnelle. Elle est collective, spatiale et émergente.

Chaque processus physique y joue un rôle spécifique. Par exemple :

les courants marins forment une infrastructure invisible, comparable à un réseau de communication ;

les habitats fonctionnels, zones de reproduction, de nourricerie ou habitats adultes, constituent des nœuds ;

enfin, les larves assurent la circulation entre ces nœuds, rendant possible la connectivité du système.

À lire aussi : Podcast : Intelligence animale… Quand la seiche sèche le poulpe !

Modéliser des réseaux invisibles

Dans mon travail, je cherche à modéliser cette connectivité, c’est-à-dire le réseau d’échanges dont la structure conditionne la résilience, l’adaptabilité et la persistance des populations marines face aux perturbations environnementales.

Pour explorer ces réseaux invisibles, j’utilise des modèles biophysiques dits lagrangiens, qui combinent des données océaniques (courants, température, salinité) avec des paramètres biologiques propres aux espèces étudiées, tels que la durée de vie larvaire ou la période de reproduction.

L’objectif n’est pas de prédire le trajet exact de chaque larve, mais de faire émerger des structures globales : corridors de dispersion, zones sources, régions isolées ou carrefours d’échanges.

C’est précisément ce que j’ai montré dans un travail récent consacré à la grande araignée de mer Maja squinado en Méditerranée nord-occidentale. En simulant plus de dix années de dispersion larvaire à l’échelle régionale, j’ai mis en évidence l’existence de véritables carrefours de connectivité. Ils relient certaines zones côtières éloignées, tandis que d’autres, pourtant proches géographiquement, restent faiblement connectées.

Une intelligence fondée sur les relations

Cette organisation ne résulte d’aucune stratégie consciente. Elle émerge de l’interaction entre la circulation océanique, la biologie des espèces et la distribution spatiale des habitats favorables.

Les résultats obtenus illustrent une forme d’intelligence collective du système, dans laquelle l’organisation globale dépasse largement la somme des trajectoires individuelles.

On retrouve ici des propriétés communes à de nombreux systèmes complexes – colonies d’insectes, réseaux trophiques ou dynamiques sociales humaines. Dans tous les cas, ce sont les relations entre les éléments, bien plus que les éléments eux-mêmes, qui structurent le fonctionnement de l’ensemble.

Élargir notre définition de l’intelligence

Un parallèle peut enfin être établi avec l’intelligence artificielle, sans qu’il soit nécessaire de forcer l’analogie. Les modèles que je développe agissent, avant tout, comme des outils de traduction : ils transforment un monde continu, chaotique et tridimensionnel en représentations intelligibles – cartes, matrices de connectivité, probabilités.

Comme en intelligence artificielle, l’enjeu n’est pas de tout contrôler ni de tout prédire, mais d’identifier les échelles pertinentes et les relations clés à partir desquelles le sens peut émerger.

Étudier ces formes d’organisation non humaines nous invite ainsi à repenser notre définition de l’intelligence. Dans un monde marin sans cerveau, sans mémoire explicite et sans intention, des systèmes entiers parviennent pourtant à se maintenir, à se réorganiser et parfois à résister aux perturbations environnementales.

Reconnaître cette intelligence diffuse, incarnée dans des flux et des réseaux, ne revient pas à humaniser la nature, mais à élargir notre regard sur ce que signifie « être intelligent » dans un monde complexe et interconnecté.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a eu lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.

Céline Barrier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

29.01.2026 à 12:14

Quand et comment décide-t-on qu’une espèce est éteinte ?

Texte intégral (4349 mots)

Il est bien plus difficile de prouver une absence que de constater une présence. Il faut donc souvent des années, et un processus minutieux, pour qu’une espèce soit déclarée éteinte. Cela peut-être particulièrement difficile lorsqu’il s’agit d’espèces nocturnes, discrètes ou vivant dans des milieux reculés.

Déclarer une espèce « éteinte », ce n’est pas comme rayer un nom d’une liste. C’est un verdict lourd de sens, prononcé avec une extrême prudence. Car annoncer trop tôt une disparition peut condamner une espèce qui existe peut-être encore quelque part. Alors comment font les scientifiques en pratique ?

Comment les scientifiques tranchent-ils la question de l’extinction ?

Pour en arriver là, les biologistes doivent mener des recherches exhaustives, dans tous les habitats potentiels, aux bonnes périodes (saisons, cycles de reproduction), et sur une durée adaptée à la biologie de l’espèce.

Concrètement, plusieurs indices sont analysés ensemble :

l’absence prolongée d’observations fiables,

des campagnes de recherche répétées et infructueuses,

le temps écoulé depuis la dernière observation confirmée,

et l’état de l’habitat. Si celui-ci a été totalement détruit ou transformé au point d’être incompatible avec la survie de l’espèce, la conclusion devient plus solide.

Autrement dit, on ne déclare pas une espèce éteinte parce qu’on ne l’a pas vue depuis longtemps, mais parce qu’on a tout fait pour la retrouver, sans succès.

Qui décide officiellement de l’extinction ?

À l’échelle mondiale, c’est l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui statue, depuis 1964, via sa célèbre « liste rouge », référence internationale en matière de biodiversité.

La liste rouge classe les espèces selon leur risque d’extinction, en plusieurs catégories allant de « préoccupation mineure » à « éteinte ». Elle est mise à jour régulièrement, accessible en ligne, et donne aujourd’hui le statut de 172 600 espèces.

Bien plus qu’une simple liste d’espèces et de leur statut, elle fournit aussi des informations sur l’aire de répartition, la taille des populations, l’habitat et l’écologie, l’utilisation et/ou le commerce, les menaces ainsi que les mesures de conservation qui aident à éclairer les décisions nécessaires en matière de préservation.

C’est donc un outil indispensable pour informer et stimuler l’action en faveur de la conservation de la biodiversité et des changements de politique. Le processus d’élaboration de la liste rouge implique le personnel de l’équipe d’évaluation et de connaissance de la biodiversité de l’UICN, les organisations partenaires, les scientifiques, les experts de la Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN, ainsi que les réseaux partenaires qui compilent les informations sur les espèces.

L’IUCN déclare une espèce comme « éteinte » quand il n’existe aucun doute raisonnable que le dernier individu a disparu. Des gouvernements ou agences nationales peuvent également déclarer une espèce éteinte localement, sur leur territoire.

Des extinctions bien réelles : quelques exemples récents

Le dodo (Raphus cucullatus) reste l’icône des extinctions causées par l’humain : découvert à la fin du XVIᵉ siècle lors de l’arrivée des Européens sur l’île Maurice, il disparaît moins de cent ans plus tard, victime de la chasse et des espèces introduites.

Mais il est loin d’être un cas isolé, les extinctions récentes touchent tous les groupes du vivant. Si les espèces insulaires représentent une part disproportionnée des extinctions récentes (les îles, bien qu’elles ne couvrent que 5 % des terres émergées, abritent près de 40 % des espèces menacées), les espèces continentales sont également touchées.

- L’espadon de Chine (Psephurus gladius), une grande espèce de poisson d’eau douce (jusqu’à plusieurs mètres) qui vivait dans le fleuve Yangtsé, a été déclaré éteint en 2022. La surpêche, les barrages bloquant les migrations et la destruction de son habitat ont eu raison de cette espèce spectaculaire qui a été aperçue pour la dernière fois en 2003.

Le courlis à bec grêle (Numenius tenuirostris), un oiseau des zones humides, qui hibernait autour de la Méditerranée avant de rejoindre sa Sibérie natale au printemps, n’a plus été observé de manière certaine depuis 1995. Une étude publiée fin 2024 estime à 96 % la probabilité qu’il soit aujourd’hui éteint, victime de l’agriculture intensive et du drainage des marais.

La musaraigne de l’île Christmas (Crocidura trichura), discrète habitante de l’océan Indien, a été officiellement déclarée éteinte en 2025, après quarante ans sans observation malgré des recherches répétées. Les prédateurs introduits (rats, chats) et les perturbations de l’habitat sont les principaux suspects.

Deux escargots polynésiens (Partula dentifera et P. pearcekellyi) ont été officiellement déclarés éteints en 2024. La cause principale de leur disparition serait l’introduction d’un escargot prédateur invasif (Euglandina rosea), une tragédie silencieuse mais fréquente sur les îles.

Chez les plantes, Amaranthus brownii, une plante herbacée annuelle endémique d’une petite île hawaïenne, a été déclarée éteinte en 2018 après plus de trente-cinq ans sans observation malgré des recherches intensives. La destruction de son habitat et l’arrivée d’espèces invasives ont conduit à sa disparition, sans qu’aucune graine ni plant viable n’ait pu être conservé.

Depuis 2024, la liste rouge de l’IUCN comprend aussi des champignons. En mars 2025 la liste évaluait le statut de 1 300 espèces de champignons. Nous sommes loin des 155 000 espèces connues, mais les premières évaluations restent préoccupantes avec 411 espèces de champignons menacées d’extinction, soit près d’un tiers des espèces recensées.

Peut-on vraiment être sûr ? Entre erreurs, miracles et illusions

L’histoire de la biodiversité peut être pleine de rebondissements.

- L’effet Lazare désigne la redécouverte d’espèces que l’on croyait éteintes. Ce terme fait référence au personnage biblique du Nouveau Testament ressuscité plusieurs jours après sa mort par Jésus. Ce terme est aussi employé en paléontologie pour désigner des groupes d’organismes qui semblent avoir disparu pendant des millions d’années dans le registre fossile avant de réapparaître comme par miracle.

Selon le naturaliste, Brett Scheffers et ses collaborateurs au moins 351 espèces ont ainsi été « ressuscitées » en un peu plus d’un siècle, parfois après des décennies d’absence. La perruche nocturne (Pezoporus occidentalis) ou la rousserolle à grand bec (Acrocephalus orinus) en sont des exemples spectaculaires. Il est important de noter que la majorité de ces redécouvertes concerne des espèces si rares ou difficiles à trouver que leur seule occurrence confirmée provenait de leur description initiale. Ces espèces redécouvertes sont donc pour leur grande majorité toujours considérées comme gravement menacées et pourraient disparaître prochainement.

- L’effet Roméo, au contraire, survient lorsqu’on renonce trop tôt à sauver une espèce en la croyant disparue.

Résultat : on cesse les efforts de conservation… alors qu’il restait peut-être une chance de la sauver. Ce nom fait référence au Roméo de Shakespeare qui renonce à vivre en croyant Juliette morte, alors qu’elle ne l’est pas encore. La conure de Caroline (Conuropsis carolinensis), un perroquet d’Amérique du Nord, pourrait en être un triste exemple. Présumée éteinte au début du XXᵉ siècle cette espèce a probablement survécu plus longtemps comme en atteste les nombreux témoignages locaux (incluant des détails sur son comportement) jusqu’aux années 1950, et peut-être même jusqu’aux années 1960.

- Enfin, l’effet thylacine (du nom du thylacine, plus connu sous le nom de « tigre de Tasmanie ») illustre l’excès inverse : l’espoir persistant qu’une espèce éteinte survit encore, malgré l’absence de preuves solides.

Le thylacine, dont le dernier animal (captif) est officiellement mort en 1936, continue de fait d’alimenter de nombreuses rumeurs et témoignages d’observations non vérifiables. Selon l’étude scientifique la plus complète à ce sujet le dernier animal sauvage entièrement documenté (avec des photographies) a été abattu en 1930, mais il n’y aurait aucune raison de douter de l’authenticité de deux carcasses signalées en 1933, ni de deux autres captures suivies de relâchers en 1935 et en 1937. Par la suite, sur une période de huit décennies, 26 morts et 16 captures supplémentaires ont été rapportées, mais sans être vérifiées, ainsi que 271 observations par des « experts » (anciens piégeurs, chasseurs, scientifiques ou responsables) et 698 signalements par le grand public. En 2005, le magazine australien d’information The Bulletin a offert une récompense de plus d’un million de dollars (soit plus 836 000 euros) à quiconque fournirait une preuve scientifique de l’existence du thylacine, en vain. Entre 2014 et 2020, 3 225 sites équipés de pièges photographiques en Tasmanie, totalisant plus de 315 000 nuits de surveillance, n’ont révélé aucune détection pouvant être attribuée à un thylacine.

Pourquoi est-ce si compliqué de mesurer les extinctions ?

Prouver une absence est bien plus compliqué que constater une présence. L’UICN préfère donc l’extrême prudence et ne classe une espèce « éteinte » que lorsqu’elle peut l’affirmer avec certitude. En effet, comme nous l’avons vu, officialiser une extinction est un acte lourd de conséquences car cela conduit à clôturer les éventuelles mesures de protection. Ainsi, le requin perdu (Carcharhinus obsoletus) est estimé comme « gravement menacé d’extinction – possiblement éteint » par la dernière publication de la liste rouge de l’UICN en 2020, alors qu’il n’a plus été vu dans ses eaux de la mer de Chine depuis 1934. La liste rouge ne déclarant éteintes que des espèces pour lesquelles il n’y a aucun doute, les extinctions enregistrées sont largement sous-estimées.

De plus, notre vision est biaisée : les vertébrés (en particulier les oiseaux et les mammifères) sont relativement bien suivis, mais l’immense majorité des espèces – insectes, invertébrés, champignons, microorganismes – restent très mal connues et leur taux d’extinction est sous-estimé. Beaucoup d’espèces sont discrètes, minuscules, nocturnes ou vivent dans des milieux difficiles d’accès. Pour la majorité d’entre elles, les données sont quasi inexistantes et elles peuvent disparaître sans que personne ne s’en aperçoive.

Pourquoi est-ce si important de savoir ?

Savoir si une espèce a réellement disparu permet de choisir les bonnes stratégies de conservation. Beaucoup d’espèces peuvent encore être sauvées lorsque quelques individus subsistent. C’est par exemple le cas du condor de Californie (Gymnogyps californianus) pour lequel il restait seulement 22 individus à l’état sauvage dans les années 1980. Un programme de capture de ces spécimens, puis d’élevage en captivité et de réintroduction progressive a permis à la population sauvage de réaugmenter progressivement et d’atteindre 369 individus en 2024.

À l’inverse, un diagnostic erroné – trop optimiste ou trop pessimiste – peut détourner les efforts au mauvais moment.

L’extinction est un fait biologique, mais c’est aussi un défi méthodologique. Entre prudence scientifique, incertitudes du terrain et illusions collectives, établir la frontière entre « menacée » et « éteinte » reste l’un des exercices les plus sensibles de la conservation moderne.

Violaine Nicolas Colin a reçu des financements de l'ANR

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview