04.02.2026 à 11:26

Comment Sophie Adenot va étudier les effets de la gravité dans l’ISS

Texte intégral (1691 mots)

Pour comprendre l’effet de la gravité sur notre corps, il faut être capable de s’en soustraire, et la Station spatiale internationale est l’unique laboratoire où cela est possible sur des périodes prolongées. Sophie Adenot va pouvoir y mener différentes expériences pendant ses huit mois de mission.

Depuis plus de vingt ans, la Station spatiale internationale (ISS) est un laboratoire scientifique unique où l’absence de pesanteur met la physiologie humaine à l’épreuve. La station se déplace très vite autour de la Terre, elle est en chute libre permanente tout en restant en orbite terrestre, c’est cette configuration bien particulière qui fait que tout « flotte » à l’intérieur.

Nous parlerons plutôt d’état de micropesanteur, car il reste tout de même des accélérations minimes. Si l’astronaute dans l’ISS reste bien dans le champ de gravité de la Terre, les effets physiologiques de la gravité sur son organisme sont en revanche totalement supprimés. En conduisant des études biomédicales dans l’ISS, il s’agit non seulement de permettre à l’humain de s’adapter à un environnement extrême caractérisé par cette micropesanteur, mais aussi d’étudier le rôle de la gravité sur les grandes fonctions de notre organisme. Et comment comprendre le rôle de cette force omniprésente sur le vivant si ce n’est en étudiant la suppression de ses effets ?

Gravité et micropesanteur du niveau cellulaire jusqu’à l’organisme

Au niveau tissulaire, il existe des cellules spécialisées dont le rôle est de percevoir précisément la gravité. Ce sont par exemple les cellules ciliées du vestibule situé dans l’oreille interne chez l’humain. C’est l’organe dont la perturbation par l’absence de pesanteur contribue au mal de l’espace qui ressemble au mal de mer. La question de la faculté de graviception pour chacune de nos cellules se pose. Dans quelle mesure la force de gravité interagit-elle sur le cytosquelette, ce réseau de filaments protéiques à l’intérieur de la cellule qui lui donne sa forme et, plus généralement, sur les interactions moléculaires comme celle d’une enzyme avec son substrat ?

Au niveau de l’organisme, si la gravité n’existait pas, nul besoin d’un système cardiovasculaire aussi complexe avec ses mécanismes de protection permettant de maintenir une circulation normale au niveau du cerveau en position debout, cet organe a en effet besoin d’avoir un flux sanguin permanent et suffisant pour pouvoir fonctionner. Le tissu osseux serait inutile, au même titre que le tissu musculaire, puisqu’une partie importante du rôle de ces systèmes est de lutter contre la gravité. L’absence de pesanteur dans une station spatiale induit donc chez nos astronautes une sédentarité poussée avec toutes les conséquences médicales sur leur santé.

Déconditionnement à la gravité

La gravité a façonné le vivant depuis des millions d’années, et, de façon très surprenante, soustraire notre organisme de l’influence de cette force, même partiellement et après quelques jours seulement, conduit à une désadaptation à la gravité. C’est ce que nous appelons le déconditionnement. Ce syndrome comporte principalement un risque de syncope, une diminution de la capacité à effectuer un exercice physique, une amyotrophie, une fragilisation osseuse et des troubles métaboliques. De très nombreuses expériences sont ainsi conduites par les équipages dans l’ISS afin de comprendre l’impact de l’absence de pesanteur sur l’ensemble de nos grandes fonctions. À côté des expériences conduites dans un environnement spatial vrai, nous mettons aussi en place des études sur des analogues au sol par alitement (le sujet est rendu inactif dans un lit) ou par immersion sèche (le sujet flotte dans une grande baignoire au sec isolé par un film élastique). Il est aussi possible d’induire de courtes durées de micropesanteur (de l’ordre de trente secondes) en avion lors de vols paraboliques. Ces études, permettent de conduire des travaux sur un nombre de sujets plus importants et de valider des méthodes prophylactiques (appelées contre-mesures) afin de lutter contre ce déconditionnement, avant de les prescrire aux astronautes.

Le Centre national des études spatiales (CNES) est reconnu pour son soutien aux travaux de médecine et de physiologie spatiale ainsi que pour le développement d’outils spécifiques. Il s’appuie sur ses équipes d’ingénieurs qui ont une longue expérience dans le développement et la qualification de tels instruments biomédicaux. Il a lancé très tôt un programme dans le domaine cardiovasculaire. Citons le programme Physiolab, qui a été mis en œuvre lors de la mission Cassiopée (1996), à bord de la station Mir, par Claudie Haigneré, première astronaute française à être allée dans l’espace. Physiolab a permis une étude fine à l’échelle du battement cardiaque de la régulation cardiovasculaire. Suivre la fréquence cardiaque et la pression artérielle battement par battement permet de décrire et de comprendre la survenue des épisodes de syncope au retour sur terre. Plusieurs évolutions de ce système ont été utilisées depuis Physiolab, aboutissant aujourd’hui au programme « Physiotool ».

Le protocole Physiotool

Pour bien comprendre les effets d’un séjour dans l’espace sur le corps et surveiller de près le système cardiovasculaire des astronautes, il faut une approche intégrative qui permet de suivre non seulement les paramètres cardiovasculaires habituels, mais aussi des flux sanguins périphériques (cérébraux et musculaires), l’activation musculaire elle-même ainsi que les mouvements respiratoires.

C’est ce que permet Physiotool, développé et intégré par le CNES en combinant différents appareils biomédicaux utilisables en ambulatoire. Nous pourrons ainsi réaliser un suivi physiologique de l’astronaute au repos, lors de sessions d’exercices physiques, de stimulations cognitives ou sur de plus longues durées. Après des tests au sol, Physiotool sera utilisé en vol pour la première fois lors de la mission Epsilon.

Cet instrument développé par le CNES, en lien avec l’Agence spatiale européenne (ESA), permettra de réaliser un protocole scientifique porté conjointement par l’Université d’Angers et l’Université de Lorraine avec Benoît Bolmont. Physiotool a pour vocation de devenir un moniteur ambulatoire de la santé cardiovasculaire de l’astronaute !

Le protocole Echo-bones

La physiologie spatiale est une discipline qui favorise les études inter-systèmes. Nous souhaitons connaître dans quelle mesure les vaisseaux sanguins sont impliqués dans la fragilisation osseuse induit par l’absence de pesanteur. Le projet Echo-bones permet d’étudier à la fois la structure de l’os, mais aussi les flux vasculaires intra-osseux avec un échographe innovant.

Ce projet est particulièrement soutenu par le CNES et ouvre des perspectives en médecine pour mieux comprendre par exemple l’ostéoporose et l’arthrose. Ce protocole scientifique est porté en France par le CHU d’Angers, l’Université de Saint-Étienne (Laurence Vico) et aux Pays-Bas par l’Université de Delft (Guillaume Renaud qui est à l’origine du développement de cet échographe innovant). Dans le cadre de la mission Epsilon, des mesures en pré et post vols seront réalisées afin de quantifier les modifications osseuses induites par cette mission de longue durée.

Voici deux exemples d’études dont je suis l’investigateur principal et qui seront conduites à l’occasion de la mission Epsilon dont le décollage est prévu très prochainement. D’autres protocoles en médecine spatiale sont bien entendus mis en place avec le CNES dans le cadre de cette mission, comme Echo-Finder pour faciliter la réalisation, par un astronaute novice, en complète autonomie, d’une échographie afin d’étudier un ensemble d’organes (ce protocole est porté par l’Université de Caen). Ce système prépare les futures missions d’exploration lointaine (Lune, Mars). Et il y aura évidemment aussi tout le programme d’études scientifiques internationales réalisées régulièrement dans le domaine des sciences de la vie !

Et après ?

L’après-ISS se prépare activement (elle sera détruite en 2030), avec la programmation de futures stations spatiales, qu’elles soient privées ou issues de partenariats académiques, et qui ouvriront de nouveaux cadres pour la poursuite de nos études scientifiques et médicales. Parallèlement, des projets d’exploration spatiale se mettent en place, notamment avec les missions Artemis visant le retour très prochain sur la Lune.

Le suivi médical et physiologique des astronautes sera un point critique pour le succès de ces missions. Cette surveillance devra d’autant plus évoluer que de nouvelles problématiques médicales devront être prises en compte, comme l’exposition au régolithe (la poussière lunaire), l’augmentation des risques liés aux radiations cosmiques et l’éloignement de l’équipage dont les conséquences psychologiques doivent être anticipées.

Marc-Antoine Custaud a reçu des financements du CNES, de la région des Pays de la Loire et du CNRS. Il est président de l'ISGP, association scientifique à vocation académique (International Society for Gravitational Physiology)

04.02.2026 à 11:24

ISS : quelles expériences scientifiques va réaliser Sophie Adenot, la nouvelle astronaute française ?

Texte intégral (1687 mots)

Dans la Station spatiale internationale, les astronautes réalisent de nombreuses expériences scientifiques – c’est même le cœur de leur activité. Aujourd’hui, Rémi Canton, responsable au Centre national d’études spatiales de la préparation des expériences françaises à bord de l’ISS, nous parle des recherches scientifiques à bord.

The Conversation : Sophie Adenot, la nouvelle astronaute française, va partir un peu en avance par rapport à ce qui avait été prévu et devrait rester huit mois à bord d’ISS – ce qui est plus long que la plupart des missions ?

Rémi Canton : Oui, le départ de Sophie va peut-être être légèrement avancé à cause du retour anticipé de la mission précédente, en raison d’un problème de santé d’un des membres de l’équipage. La durée de sa mission en revanche n’est pas liée à des raisons scientifiques ou de santé, mais a été fixée par la Nasa qui souhaite réduire le nombre de lancements de rotation d’équipage pour réduire les coûts et prévoit donc que les missions à bord de l’ISS seront dorénavant plus longues.

Outre les expériences de physiologie dont nous parle votre collègue Marc-Antoine Custaud dans un autre article, Sophie Adenot va travailler sur les contaminations par des microorganismes : bactéries, champignons, virus… Mais honnêtement, on n’imagine pas au premier abord une station spatiale comme un nid à microbes ! D’où viennent ces contaminations ?

R. C. : La biocontamination n’est évidemment pas une spécificité spatiale, et il n’y a pas de problème particulier identifié à bord, mais les enjeux dans un espace confiné sont importants. En premier lieu pour protéger la santé de l’équipage, mais aussi pour minimiser le temps d’entretien afin de maximiser le temps consacré aux expériences scientifiques.

Le matériel que l’on monte est bien sûr désinfecté pour éviter d’amener toute sorte de contamination dans l’ISS. Mais il peut y avoir des résidus et, avec l’équipage à bord, il y a forcément du vivant. Le corps humain contient en grand nombre tout un ensemble de bactéries, de microchampignons et autres microorganismes, que l’on appelle le microbiote. Et qui peut se propager à cause de postillons, par exemple.

Il faut donc en limiter la prolifération, dans cet environnement confiné et que l’on ne peut pas aérer !

Dans quel but étudier ces contaminations ?

R. C. : Il s’agit d’abord de protéger la santé des astronautes, mais aussi la durée de vie du matériel, qui peut être endommagé par la corrosion bactérienne. Il y a des endroits difficiles d’accès et donc compliqués à nettoyer : connectique, derrière des câbles ou des baies informatiques, par exemple.

La première étape est de caractériser les microorganismes présents dans l’ISS et qui sont responsables de la biocontamination. La deuxième étape est de trouver des matériaux et des traitements – physiques et non chimiques – de surface, c’est-à-dire des textures ou revêtements, qui ralentissent ou empêchent la prolifération des contaminants. Soit en les piégeant, soit en les repoussant pour les empêcher de s’accrocher et de proliférer derrière un biofilm protecteur. Cela se fait grâce à l’expérience Matiss-4, dernière itération d’une expérience commencée dès la mission Proxima de Thomas Pesquet en 2016. On étudie par exemple des surfaces hydrophiles et hydrophobes, des surfaces texturées avec des petits plots en silice qui font que c’est plus difficile de s’accrocher d’un point de vue microscopique.

À terme, on espère identifier les meilleurs matériaux et revêtements qui pourraient être utilisés pour les futures stations spatiales et bases lunaires, et qui répondent parfaitement à cette problématique.

À bord, Sophie Adenot n’analysera pas ces surfaces ?

R. C. : Non, Sophie accrochera ces porte-échantillons avec différents types de surfaces dans des endroits stratégiques de l’ISS, près des filtres et bouches d’aération par exemple. Ils seront exposés pendant plusieurs mois à l’environnement ISS avant d’être ramenés sur Terre bien après sa mission pour une analyse au sol par fluorescence X ou spectroscopie Raman, par les scientifiques.

En parallèle, elle utilisera un deuxième instrument, appelé MultISS, caméra multimodale et multispectrale, qui permettra de prendre des photos des surfaces dans différentes longueurs d’onde (ultraviolets notamment) pour évaluer la contamination des surfaces invisible à l’œil nu. Cela permettra d’identifier les zones qui nécessitent le plus d’attention.

Existe-t-il pour ces expériences un objectif de développement d’applications qui soient utiles sur Terre ?

R. C. : Le but du Cadmos, le service dont je m’occupe au CNES, est d’abord de répondre à des objectifs scientifiques pour améliorer la connaissance et la compréhension de phénomènes inobservables sur Terre : nous recevons des demandes de laboratoires de recherche qui veulent observer certains phénomènes physiques, biologiques ou physiologiques en impesanteur, car cela permet de s’affranchir des effets de la gravité, comme le poids, la convection thermique, la poussée d’Archimède, la sédimentation ou la pression hydrostatique. Ces chercheuses et chercheurs ne cherchent pas à aller dans l’espace ! Au contraire, pour eux c’est plus une contrainte qu’autre chose. Mais c’est le seul endroit où ils peuvent avoir accès à l’impesanteur sur de longues périodes, ce qui leur « ouvre les yeux » sur un univers invisible sur Terre.

Donc, pour répondre à votre question : les applications terrestres ne sont pas dans le cahier des charges initial, c’est le principe même de la recherche fondamentale, mais le fait est que l’on découvre ensuite une multitude d’applications terrestres possibles.

Par exemple, nous avons étudié les fluides supercritiques (des fluides sous très haute pression et très haute température) dans l’expérience DECLIC. Parmi les propriétés qui ont été découvertes : en présence d’un oxydant, l’eau supercritique dissout et oxyde les substances organiques sans dégager d’oxyde d’azote… En d’autres termes, il s’agit d’un procédé de combustion « propre », beaucoup moins polluante. Au niveau spatial, cela pourrait être très intéressant pour le traitement des déchets, par exemple, sur une base lunaire. C’est d’ailleurs ce procédé qu’utilise Matt Damon dans Seul sur Mars, avec notre expérience, pour traiter ses déchets organiques. Mais ce serait surtout une technologie très utile sur Terre, car bien moins polluante que les incinérateurs classiques. Peut-être avec un rendement moindre que dans l’ISS, car le fluide supercritique serait moins homogène qu’en impesanteur, mais ce serait une technologie issue de la recherche spatiale, et qui a d’ailleurs commencé à être déployée pour traiter les déchets de certaines usines pétrochimiques.

Au-delà des expériences scientifiques qui nous sont demandées par les chercheurs, nous travaillons aussi à la préparation des technologies nécessaires pour l’exploration habitée plus lointaine. Et même si c’est moins intuitif et que cela peut paraître paradoxal, beaucoup d’applications terrestres découlent de cette branche. Car il s’agit de répondre à des problématiques de gestion et de recyclage de l’eau, le stockage de l’énergie, le traitement des déchets ou l’autonomie en santé. Et en effet, un équipage dans une station ou sur une base spatiale doit utiliser au mieux des ressources limitées, comme nous sur Terre, à une autre échelle. L’environnement exigeant et très contraint du spatial nous force ainsi à trouver des solutions innovantes, et sert ainsi d’accélérateur de technologie. Nous avons par exemple développé des techniques pour faire de l’échographie à distance avec des sondes motorisées et pilotables à distance, qui sont utilisées aujourd’hui en télémédecine dans des déserts médicaux.

Nous parlions de prévention de biocontamination tout à l’heure : l’objectif initial était une application spatiale, mais au final l’application sera surtout terrestre, pour les milieux hospitaliers, les transports en commun (barres de métro…), les lieux publics (boutons d’ascenseur, poignées de porte…), afin d’éviter la propagation d’agents pathogènes.

En parlant de recherche fondamentale : en 2023, l’astronaute danois Andy Morgensen a fait une mousse au chocolat pour étudier la formation d’émulsions en micropesanteur. Est-ce que Sophie Adenot va tester une nouvelle recette ?

R. C. : Oui, mais plus pour le plaisir que pour la science, cette fois-ci ! Nous avons juste décidé d’intégrer un objectif supplémentaire par rapport à la mousse au chocolat : dans un scénario réaliste, il n’y aura ni cacaotier ni d’œufs sur une base lunaire… Sophie va réaliser ce coup-ci une recette incorporant des ingrédients que des astronautes pourraient un jour faire pousser sur une base spatiale. Au menu : houmous et caviar d’aubergine !

Rémi Canton ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

03.02.2026 à 15:26

Une nouvelle carte de la matière noire

Texte intégral (2168 mots)

Depuis plus d’un siècle, les astronomes n’ont cessé d’étudier les galaxies, découvrant peu à peu la diversité de leurs formes et de leurs propriétés. Grâce aux progrès de nos instruments d’observation, nous avons pu cartographier la position de millions de galaxies dans l’Univers proche. De vastes régions de l’Univers se révèlent très vides, traversées par d’immenses filaments qui relient des régions où les galaxies se regroupent. Sous l’effet de la gravité, les galaxies sont entraînées inexorablement les unes vers les autres pour façonner ces immenses structures, qui grandissent au fil des milliards d’années de temps cosmique qui s’écoule.

L’étude d’une de ces structures, l’amas de Coma, par Fritz Zwicky en 1933 a mis au jour un des aspects les plus mystérieux de notre compréhension de l’Univers : la majeure partie de la masse de Coma ne peut pas être expliquée par la présence de matière ordinaire.

Les études cosmologiques les plus modernes confirment que le gaz et les étoiles ne représentent qu’environ un sixième de la masse totale de l’Univers. Le reste ? Une matière invisible, baptisée matière noire par les physiciens. L’une des plus grandes énigmes de la physique moderne reste entière : de quoi cette matière noire est-elle faite ? Comme interagit-elle avec la matière ordinaire ? Comment sa présence impacte-t-elle la formation et l’évolution des galaxies ?

Dans notre étude publiée dans Nature Astronomy, et dirigée par Diana Scognamiglio du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, nous présentons une carte détaillée de la distribution de la matière noire. Bien que notre étude ne puisse pas répondre directement à la question fondamentale sur la nature de la matière noire, elle apporte un outil puissant pour relier la matière ordinaire et la matière noire, sur un intervalle de temps cosmique couvrant les deux tiers de l’âge de l’Univers.

Notre nouvelle carte montre en particulier que la matière noire et la matière visible évoluent conjointement.

Comment cette découverte a-t-elle pu être réalisée ?

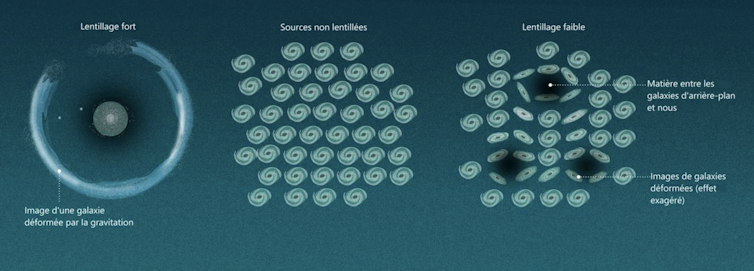

Dans cette étude, nous avons employé l’une des méthodes les plus puissantes pour révéler la présence de matière noire : le lentillage gravitationnel faible. La présence d’une grande structure de matière noire va entraîner une déformation de l’espace-temps. La lumière d’une galaxie qui se trouve en arrière-plan va être légèrement déviée en traversant la structure. La forme de cette galaxie d’arrière-plan va donc se trouver artificiellement étirée quand sa lumière atteindra nos télescopes.

La clé de notre méthode réside dans l’accumulation de données : en observant un grand nombre de galaxies dans une petite région du ciel, nous pouvons détecter une distorsion cohérente de la forme des galaxies d’arrière-plan et en déduire la masse de la structure en avant-plan.

Pour bâtir une carte de ces déformations de l’espace-temps, il est donc essentiel de mesurer la forme d’un grand nombre de galaxies.

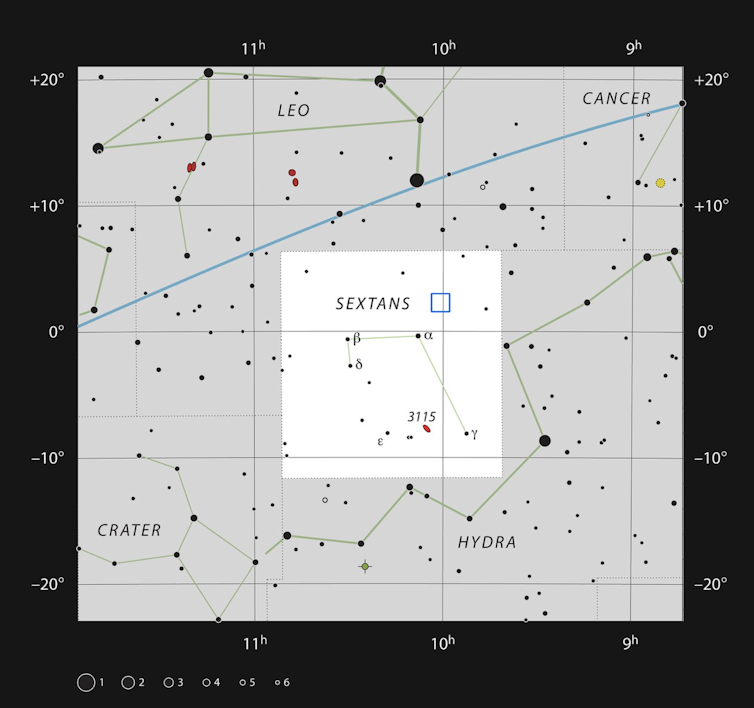

Près de 255 heures d’observation sur le télescope spatial James-Webb ont permis de couvrir une zone beaucoup plus vaste que celles observées précédemment (environ la surface de trois pleines lunes), avec des détails sans précédent sur la forme des galaxies.

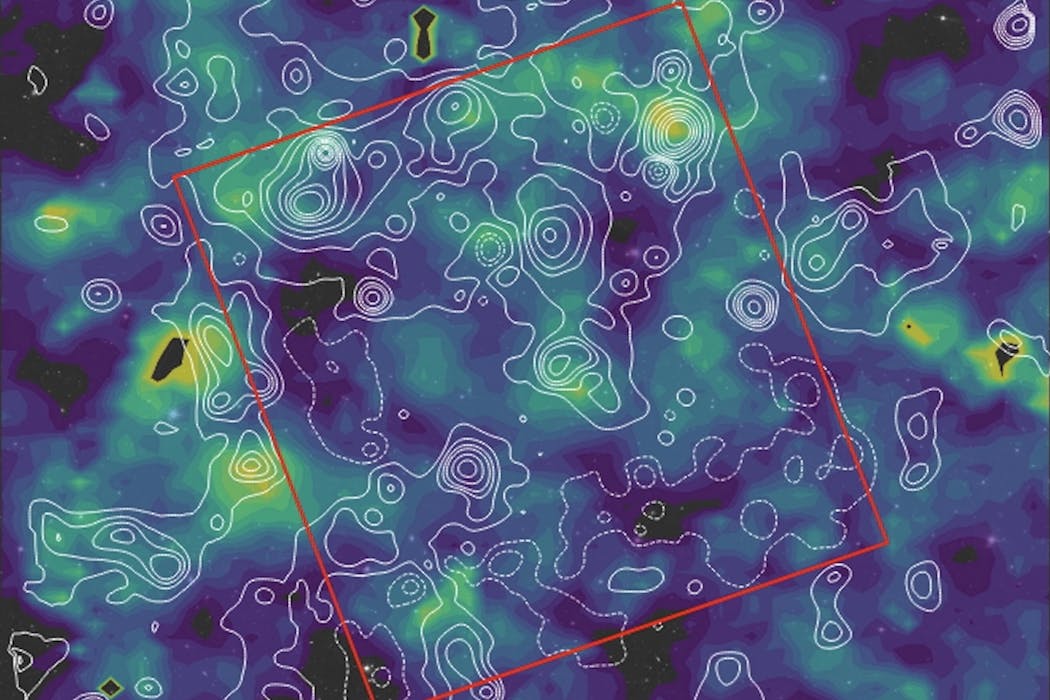

En analysant en détail 250 000 galaxies lointaines (distance, morphologie, masse), nous avons mesuré la densité de matière noire d’avant-plan et créé ainsi une carte de la matière noire dans cette région du ciel.

En effet, notre carte de lentille gravitationnelle faible retrace la distribution projetée de la matière totale, sombre et lumineuse, à travers les amas de galaxies, les filaments et les régions sous-denses. Les pics proéminents correspondent à des amas massifs.

En quoi cette recherche est-elle importante ?

Notre équipe étudie cette région du ciel, baptisée « COSMOS », depuis plus de vingt ans. En comparant cette nouvelle carte de matière noire avec les données accumulées sur les galaxies et le gaz chaud, nous voyons que la matière noire, le gaz chaud et les galaxies retracent souvent les mêmes structures.

En d’autres termes, cette carte nous montre que la matière noire et la matière visible évoluent conjointement.

De plus, COSMOS est aujourd’hui le champ de référence pour les études sur l’évolution des galaxies. Il fournit désormais un repère haute résolution à partir duquel les futures cartes de l’univers sombre pourront être calibrées et comparées.

Quelles sont les suites de ces recherches ?

La prochaine étape consiste à étendre cette cartographie à des volumes beaucoup plus importants de l’Univers à l’aide de missions telles que Euclid de l’Agence spatiale européenne (ESA) et le télescope spatial Nancy-Grace-Roman de la Nasa qui couvriront jusqu’à un tiers du ciel. Tous ces télescopes utilisent COSMOS comme point d’étalonnage.

Tout savoir en trois minutes sur des résultats récents de recherches commentés et contextualisés par les chercheuses et les chercheurs qui les ont menées, c’est le principe de nos « Research Briefs ». Un format à retrouver ici.

Le projet instruire l’émergence des galaxies massives et leur évolution — iMAGE est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.

Olivier Ilbert a reçu des financements de l'ANR et du CNES (projet HST-COSMOS).

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview