11.02.2026 à 16:22

Des centaines de séismes ont été détectés à proximité du « glacier de l’apocalypse » en Antarctique

Texte intégral (1461 mots)

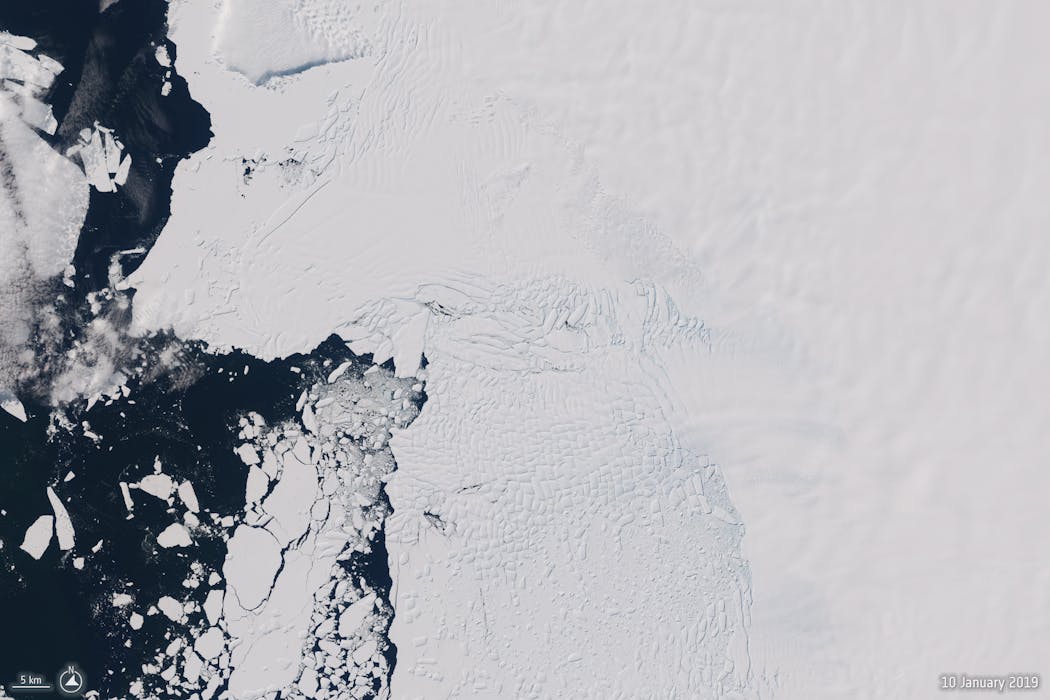

Grâce à l’utilisation de stations sismiques locales, des chercheurs ont identifié des centaines de séismes glaciaires au glacier de Thwaites, jusqu’ici passés inaperçus. Ils permettent de suivre l’activité d’une zone critique pour la stabilité antarctique.

Les séismes glaciaires sont un type particulier de tremblement de terre dans les régions froides et glacées. Découverts pour la première fois dans l’hémisphère Nord il y a plus de vingt ans, ils se produisent lorsque d’énormes blocs de glace tombent des glaciers dans la mer, générant des vibrations qui se propagent ensuite dans le sol sous le glacier et au-delà.

Jusqu’à présent, seuls très peu de ces séismes provoqués par la chute de blocs de glace avaient été détectés en Antarctique. Dans une nouvelle étude publiée dans Geophysical Research Letters, je présente des preuves de centaines d’occurrences en Antarctique entre 2010 et 2023, principalement à l’extrémité océanique du glacier Thwaites – le fameux « glacier de l’Apocalypse », qui pourrait provoquer une montée rapide du niveau de la mer en cas d’effondrement.

À lire aussi : Face à la fonte des glaces de l’Antarctique, le niveau de la mer n’augmente pas au même rythme partout

Une découverte récente

Un séisme glaciaire se produit lorsque de hauts icebergs effilés se détachent de l’extrémité d’un glacier et tombent dans l’océan.

Lorsque ces blocs basculent, ils heurtent violemment le glacier principal. Ce choc génère de fortes vibrations mécaniques du sol, ou ondes sismiques, qui se propagent sur des milliers de kilomètres depuis leur origine.

Ce qui rend les séismes glaciaires uniques, c’est qu’ils ne génèrent aucune onde sismique à haute fréquence. Et comme ces ondes sont essentielles pour détecter et localiser les sources sismiques classiques, comme les tremblements de terre, les volcans ou les explosions nucléaires, les séismes glaciaires n’ont été découverts que relativement récemment, alors que d’autres sources sismiques sont, elles, analysées quotidiennement depuis plusieurs décennies.

Variations saisonnières

La plupart des séismes glaciaires détectés jusqu’à présent ont été localisés près des extrémités des glaciers au Groenland, la plus grande calotte glaciaire de l’hémisphère nord.

Ils présentent des magnitudes relativement élevées, dont les plus importantes sont comparables à celles des séismes provoqués par les essais nucléaires menés par la Corée du Nord au cours des deux dernières décennies. Ces magnitudes assez importantes permettent de suivre ces séismes glaciaires avec un réseau sismique international, opérationnel en continu.

Les événements groenlandais sont saisonniers. Ils surviennent plus fréquemment à la fin de l’été. Ils sont également devenus plus fréquents au cours des dernières décennies. Ces tendances pourraient être liées à un réchauffement climatique plus rapide dans les régions polaires.

En Antarctique, des preuves difficiles à obtenir

Bien que l’Antarctique abrite la plus grande calotte glaciaire de la planète, les preuves directes de séismes glaciaires causés par le basculement d’icebergs (on parle de vêlage) sont difficiles à détecter.

La plupart des tentatives précédentes reposaient sur le réseau mondial de détecteurs sismiques – qui pourraient ne pas être suffisamment sensible si les séismes glaciaires antarctiques sont de magnitude beaucoup plus faible que ceux du Groenland.

Dans ma nouvelle étude, j’ai utilisé des stations sismiques situées en Antarctique. J’ai détecté ainsi plus de 360 événements sismiques glaciaires. La plupart ne figuraient pas dans les catalogues de séismes.

Ces événements sont situés dans deux zones, près des glaciers de Thwaites et de Pine Island. Ce sont les deux principales sources de la montée du niveau de la mer en provenance de l’Antarctique.

Les séismes du glacier de l’Apocalypse

Le glacier de Thwaites est parfois surnommé « glacier de l’Apocalypse », car, s’il venait à s’effondrer complètement, il ferait monter le niveau mondial des mers de 3 mètres – et parce qu’il est susceptible de se désintégrer rapidement.

Environ les deux tiers des événements que j’ai détectés – 245 sur 362 – se situaient près de l’extrémité du glacier en contact avec l’océan. La plupart sont probablement des séismes glaciaires causés par le basculement d’icebergs.

À la différence de ce qui se passe au Groenland, le principal facteur à l’origine de ces événements ne semble pas être la variation annuelle des températures de l’air.

La période la plus prolifique pour les séismes glaciaires à Thwaites, entre 2018 et 2020, coïncide plutôt avec une accélération de la progression de la langue glaciaire vers la mer. Cette accélération, confirmée de manière indépendante par des observations satellites, pourrait être liée aux conditions océaniques, mais leur effet est encore mal compris.

Ces nouveaux résultats suggèrent donc que l’état de l’océan peut avoir un impact à court terme sur la stabilité des glaciers qui terminent dans la mer. Cela mérite d’être étudié plus avant pour évaluer la contribution potentielle du glacier à la hausse future du niveau de la mer.

À lire aussi : Une nouvelle méthode pour évaluer l’élévation du niveau de la mer

Le deuxième plus grand groupe de séismes glaciaires antarctiques que j’ai observés se trouve près du glacier de Pine Island. Mais ces séismes étant situés à 60–80 kilomètres du rivage, il est peu probable qu’ils aient été provoqués par le basculement d’icebergs.

Ces événements demeurent énigmatiques et nécessitent des recherches complémentaires.

Perspectives pour la recherche sur les séismes glaciaires en Antarctique

La détection de séismes glaciaires liés au vêlage d’icebergs sur le glacier de Thwaites pourrait contribuer à avancer sur plusieurs questions scientifiques importantes. Parmi elles, figure l’interrogation fondamentale sur l’instabilité potentielle du glacier de Thwaites, en lien avec l’interaction entre océan, glace et substrat rocheux à l’endroit précis où il rejoint la mer.

Mieux comprendre ces mécanismes est essentiel pour réduire les grandes incertitudes sur les projections de montée du niveau de la mer au cours des prochains siècles.

Thanh-Son Pham a reçu des financements de l'Australian Research Council.

10.02.2026 à 14:11

Les chiens et les chats transportent les vers plats envahissants de jardin à jardin

Texte intégral (1261 mots)

Les chiens et les chats domestiques peuvent transporter les vers plats (plathelminthes) collés sur leur pelage. Sans le vouloir, ils contribuent ainsi à la propagation de ces espèces exotiques envahissantes. Notre travail vient d’être publié dans la revue scientifique PeerJ.

Au niveau mondial, les espèces exotiques intrusives représentent un des dangers majeurs pour la biodiversité. Il est frappant de découvrir que les chiens et les chats, nos compagnons du quotidien, participent de manière involontaire à l’envahissement des jardins par une espèce potentiellement dangereuse pour la biodiversité.

Comment avons-nous fait cette découverte ?

Nous menons un projet de sciences participatives sur les invasions de vers plats.

Nous avons été interpellés par des courriels envoyés par des particuliers signalant la présence de vers collés au pelage de chiens et de chats. Nous avons alors réexaminé plus de 6 000 messages reçus en douze ans et avons constaté que ces observations étaient loin d’être anecdotiques : elles représentaient environ 15 % des signalements.

Fait remarquable, parmi la dizaine d’espèces de vers plats exotiques introduits en France, une seule était concernée : Caenoplana variegata, une espèce venue d’Australie dont le régime alimentaire est composé d’arthropodes (cloportes, insectes, araignées).

En quoi cette découverte est-elle importante ?

On sait depuis longtemps que les plathelminthes (vers plats) exotiques sont transportés de leur pays d’origine vers l’Europe par des moyens liés aux activités humaines : conteneurs de plantes acheminés par bateau, camions livrant ensuite les jardineries, puis transport en voiture jusqu’aux jardins.

Ce qu’on ne comprenait pas bien, c’est comment les vers plats, qui se déplacent très lentement, pouvaient ensuite envahir les jardins aux alentours. Le mécanisme mis en évidence est pourtant simple : un chien (ou un chat) se roule dans l’herbe, un ver se colle sur le pelage, et l’animal va le déposer un peu plus loin. Dans certains cas, il le ramène même chez lui, ce qui permet aux propriétaires de le remarquer.

Par ailleurs, il est surprenant de constater qu’une seule espèce est concernée en France, alors qu’elle n’est pas la plus abondante. C’est Obama nungara qui est l’espèce la plus répandue, tant en nombre de communes envahies qu’en nombre de vers dans un jardin, mais aucun signalement de transport par animal n’a été reçu pour cette espèce.

Cette différence s’explique par leur régime alimentaire. Obama nungara se nourrit de vers de terre et d’escargots, tandis que Caenoplana variegata consomme des arthropodes, produisant un mucus très abondant et collant qui piège ses proies. Ce mucus peut adhérer aux poils des animaux (ou à une chaussure ou un pantalon, d’ailleurs). De plus, Caenoplana variegata se reproduit par clonage et n’a donc pas besoin de partenaire sexuel : un seul ver transporté peut infester un jardin entier.

Nous avons alors tenté d’évaluer quelles distances parcourent les 10 millions de chats et les 16 millions de chiens de France chaque année. À partir des informations existantes sur les trajets quotidiens des chats et des chiens, nous avons abouti à une estimation spectaculaire : des milliards de kilomètres au total par an, ce qui représente plusieurs fois la distance de la Terre au Soleil ! Même si une petite fraction des animaux domestiques transporte des vers, cela représente un nombre énorme d’occasions de transporter ces espèces envahissantes.

Un point à clarifier est qu’il ne s’agit pas de parasitisme, mais d’un phénomène qui s’appelle « phorésie ». C’est un mécanisme bien connu dans la nature, en particulier chez des plantes qui ont des graines collantes ou épineuses, qui s’accrochent aux poils des animaux et tombent un peu plus loin. Mais ici, c’est un animal collant qui utilise ce processus pour se propager rapidement.

Quelles sont les suites de ces travaux ?

Nous espérons que cette découverte va stimuler les observations et nous attendons de nouveaux signalements du même genre. D’autre part, nos résultats publiés concernent la France, pour laquelle les sciences participatives ont fourni énormément d’informations, mais quelques observations suggèrent que le même phénomène existe aussi dans d’autres pays, mais avec d’autres espèces de vers plats.

Il est désormais nécessaire d’étendre ces recherches à l’échelle internationale, afin de mieux comprendre l’ampleur de ce mode de dispersion et les espèces concernées.

Tout savoir en trois minutes sur des résultats récents de recherches commentés et contextualisés par les chercheuses et les chercheurs qui les ont menées, c’est le principe de nos « Research Briefs ». Un format à retrouver ici.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

09.02.2026 à 16:00

Soixante ans après Astérix, Idefix® se lance à son tour dans la conquête spatiale

Texte intégral (2120 mots)

Cette année, une mission internationale menée par le Japon va décoller en direction des lunes de Mars. Pourquoi se pencher sur ces corps célestes ? Quels sont les défis à relever pour faire de la mission un succès ? Le chef de projet côté français nous emmène en coulisse.

Les lunes de Mars, Phobos et Deimos, intriguent : très petites et proches de Mars, les modèles scientifiques n’arrivent pas à déterminer d’où elles viennent. Sont-elles le résultat d’un impact géant sur la planète rouge ? Ou bien sont-elles des astéroïdes capturés par la gravité de cette dernière ? Ont-elles évolué depuis leur formation ? Répondre à ces questions permettra d’améliorer la compréhension de la formation et de l’évolution du système solaire, avec, à la clé, la question de l’origine de l’eau sur Mars… et sur la Terre.

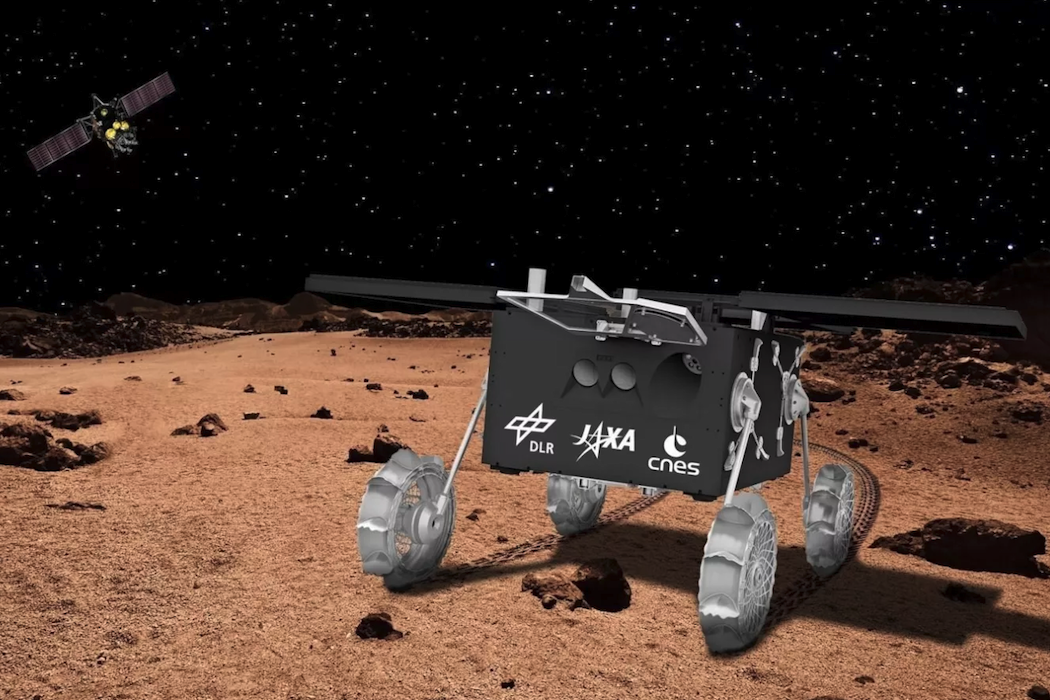

En octobre 2026, la mission japonaise MMX (pour Martian Moons eXploration) décollera de Tanegashima, au Japon, vers la lune martienne Phobos. À son bord, le premier rover (ou « astromobile ») de conception et fabrication franco-allemande, appelé Idefix®, un petit robot sur roues conçu pour explorer la surface de Phobos. Ainsi, soixante ans après le décollage du premier satellite français A1, surnommé Astérix, à bord de la fusée française Diamant depuis la base spatiale d’Hammaguir en Algérie – et qui faisait de la France la troisième puissance spatiale, c’est son fidèle compagnon Idefix® qui s’élancera à son tour vers l’espace, célébrant la coopération internationale dans l’exploration spatiale.

Une mission pour étudier Phobos, une des lunes de Mars

Déterminer l’origine des deux lunes martiennes est l’objectif que s’est fixé l’agence spatiale japonaise, la JAXA. Pour cela, elle a imaginé et mis sur pied la mission MMX en coopération avec plusieurs agences internationales. Elle ira étudier Phobos et Deimos sur place : depuis l’orbite d’abord, au moyen de plusieurs instruments scientifiques, puis en se posant à la surface de Phobos pour y collecter des échantillons, qui seront renvoyés vers la Terre, avec un retour prévu en 2031.

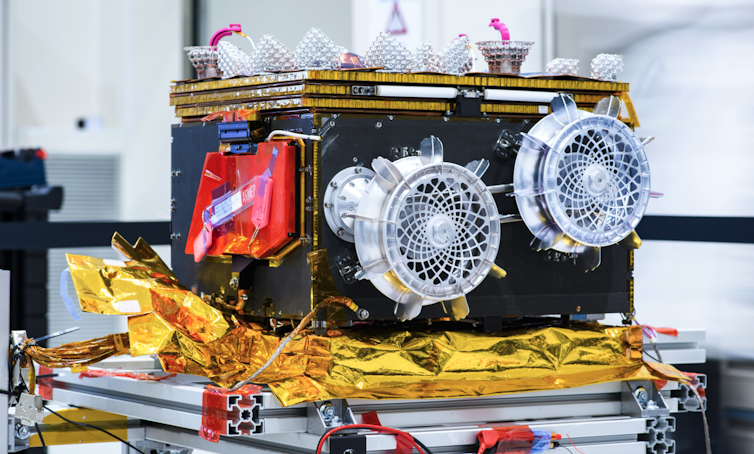

Le Cnes, l’agence spatiale française, contribue à plusieurs titres à cette extraordinaire aventure. Tout d’abord avec son expertise sur les trajectoires planétaires : ses équipes participeront à la validation des calculs de leurs homologues japonais. Ensuite avec la fourniture d’un instrument scientifique, le spectromètre imageur MIRS, qui permettra d’observer Phobos et Deimos (et aussi l’atmosphère de Mars) dans l’infrarouge. Et enfin avec la mise à disposition du petit rover Idefix®, conçu en collaboration avec l’agence spatiale allemande, le DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), pour explorer la surface de Phobos pendant au minimum cent jours.

Un casse-tête d’ingénierie

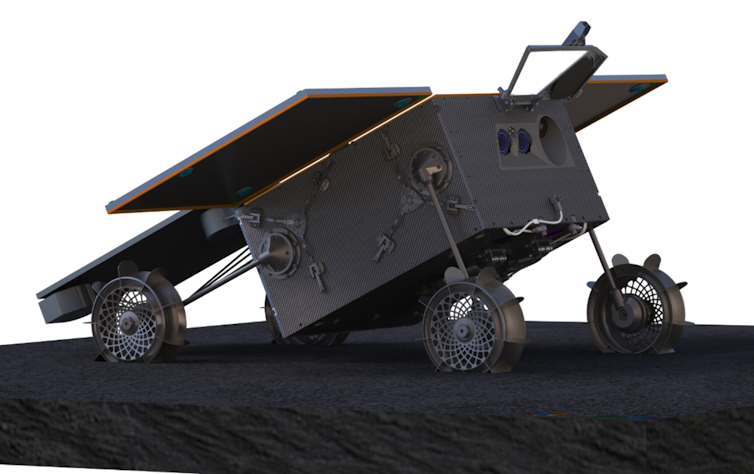

Les challenges à relever pour Idefix® sont nombreux, car explorer la surface de Phobos est un véritable défi : il n’y a pas d’atmosphère, les températures sont extrêmes, de – 200 °C la nuit à + 60 °C le jour, et la gravité y est très faible (environ 2 000 fois moins que sur Terre) et varie du simple au double selon le lieu où l’on se trouve.

Un vrai casse-tête que les équipes d’ingénieurs ont dû résoudre en plus des contraintes techniques très fortes inhérentes aux projets spatiaux, telles que la masse allouée, la puissance électrique disponible ou encore l’encombrement très réduits. Le résultat est un rover de moins de 25 kilogrammes, de 45 centimètres par 40 centimètres par 35 centimètres – environ la taille d’un micro-onde – avec quatre roues et alimenté par quatre petits panneaux solaires d’une puissance max d’environ 15 watts chacun.

Les objectifs de mission assignés à Idefix® sont triples.

Tout d’abord, Idefix® est un éclaireur. Il se posera le premier sur le sol jusqu’ici inconnu de Phobos et permettra de mieux caractériser son état et son comportement, avant que la sonde MMX atterrisse à son tour pour y recueillir des échantillons et les rapporter sur Terre. En effet, la très faible gravité de Phobos rend le régolithe, cette couche de sable et de gravier à la surface, très imprévisible : sable mouvant ? ou bien croûte parfaitement rigide ? La sonde MMX ne veut pas le découvrir lors de son propre atterrissage, et c’est donc Idefix® qui prendra les risques à sa place.

Ensuite, Idefix® est un démonstrateur technologique, et ce, à plusieurs titres. Il sera le premier objet à rouler sur un corps céleste avec une gravité aussi faible (milligravité), ouvrant ainsi la voie à une nouvelle méthode d’exploration spatiale. Il démontrera les capacités de navigation autonome fondée sur la vision, permettant d’étendre les rayons d’action de telles explorations. Enfin, il testera de nouvelles technologies avioniques (ordinateur de bord, système de communication, etc.) issues des nanosatellites d’observation de la Terre, mais dans un cadre interplanétaire.

Enfin, Idefix® est un explorateur scientifique in situ équipé de plusieurs instruments : quatre caméras dans le domaine visible, un radiomètre et un spectromètre à effet Raman, qui pourront bénéficier de la capacité du rover à se mouvoir pour étudier plusieurs zones.

Explorer la surface de Phobos grâce à quatre instruments, en se déplaçant

En explorant des zones non perturbées de la surface de Phobos, Idefix® déterminera les propriétés physiques du matériau de surface et caractérisera l’homogénéité de la surface dans une plage allant de 0,1 millimètre à plusieurs dizaines de mètres. Ainsi, Idefix® apportera un éclairage unique, une passerelle entre les études menées à distances depuis l’orbite par la sonde et l’analyse des échantillons qu’elle rapportera sur Terre.

Deux des caméras sont situées à l’avant du rover, les navcams. Elles sont en premier lieu conçues pour le pilotage du rover en permettant de reconstituer le terrain devant Idefix® en trois dimensions. Elles offriront des informations de contexte scientifique aux autres instruments du rover, et leur résolution (4 mégapixels) permettra aussi de conduire des études géomorphologiques de la surface de Phobos.

À côté des navcams, le radiomètre miniRAD étudiera les propriétés thermiques du régolithe et des roches à la surface de Phobos, en mesurant leur rayonnement infrarouge. À l’aide de modèles mathématiques, ces mesures permettront de déterminer des éléments clés de minéralogie, comme l’inertie thermique de la surface, la porosité et l’émissivité du régolithe ou des roches étudiées, apportant ainsi un éclairage sur les processus géologiques à l’œuvre à la surface de Phobos.

Les wheelcams observeront chacune le mouvement des roues du rover et leur interaction avec le régolithe. On pourra en tirer des informations sur les propriétés mécaniques et dynamiques de la surface et aussi, grâce à des LED, sur la composition des grains.

Enfin un spectromètre Raman, orienté vers le sol, permettra de conduire des analyses minéralogiques de la surface de Phobos. Sa plage spectrale permettra de détecter une grande variété de minéraux.

Mais avant même d’explorer la surface de Phobos, le rover Idefix® va vivre des aventures mouvementées. Tout d’abord, le lancement en lui-même est toujours un moment critique. Puis Idefix® devra passer un peu plus de deux ans accroché à la sonde, soumis aux radiations, au vide spatial et aux variations extrêmes de températures. Enfin, il lui faudra survivre à la phase très critique d’atterrissage en terre inconnue.

Julien Baroukh ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview