22.01.2026 à 18:20

Potere al Popolo : la gauche qui monte (part.2)

Texte intégral (8475 mots)

Judith Bernard : Tu parlais précédemment des contradictions du capitalisme et tu as mentionné les propriétaires des médias et ceux qui ne le sont pas, et là tu es en train de parler des réseaux sociaux qui ont l’air d’être un média que vous pour mobilisez énormément. Ce sont donc les seuls « médias » que vous mobilisez ? Il n’y a pas un investissement du côté des médias alternatifs ? Parce que pour massifier une audience, il faut à un moment des médias capables de diffuser et de faire connaître votre activité à grande échelle…

Salvatore Prinzi : Là encore, c’est une chose qui nous différencie beaucoup du passé, et c’est à mettre en perspective avec la mouvance antagoniste italienne qui est très méfiante vis-à-vis des journalistes et des médias, parce que « ce sont les outils du système ». Mais à un moment donné, si tu veux sortir de ta niche, il faut se poser la question. Premièrement, nous, on a construit – même si on n’a pas des professionnels qui travaillent sur ça, on a appris à le faire – et donc on a construit des médias.

La communication de l’ex OPG1 était pensée pour créer une communauté. Les slogans étaient très connectés à l’histoire du lieu, donc à l’imaginaire des puissances et des dynamiques de la libération : le symbole de l’ex OPG, c’est la clé, parce que c’était la clé qui enferme tout (dans la prison psychiatrique), et c’est quelque chose qui ouvre aussi. Donc nous, on disait « on a trouvé la clé » : la clé, c’est la constitution de la communauté. On disait : « Où il y avait une prison, nous on a fait la liberté », en jouant sur le motif du passage ; on mettait par exemple les photos d’une salle comme on l’avait trouvée, et comme on l’avait transformée. On donnait tout le temps l’idée qu’on peut gagner, même des petites victoires, parce que les petites victoires, c’est ce qui permet d’arriver à la grande victoire. On communiquait beaucoup à ce sujet sur Facebook à cette époque-là.

Aujourd’hui, si on observe les statistiques d’activité sur les réseaux sociaux, cette semaine, on voit que Potere al popolo arrive en 4ème position dans la liste des partis qui suscitent le plus d’interactions, alors qu’on ne paie rien pour ça – contrairement aux partis qui nous devancent. En 4ème position alors qu’en termes de résultats électoraux on est autour de 1% !

J.B : Là, tu parles des réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Tik Tok… Alors que les algorithmes ne sont pas tellement favorables a priori à la visibilité des contenus de gauche…

S.P : Oui, surtout, nos contenus sont placés dans le shadowban. Dans le cadre de la mobilisation pour la Palestine, on a subi plusieurs fois des censures de nos contenus, donc ça reste un terrain disputé. Mais tu peux trouver des stratégies de contournement…

J.B : Tu parles des réseaux existants où vous diffusez vos contenus, mais donc vous n’avez pas de média dédié ?

S.P : La situation des médias alternatifs en Italie est tragique. Je connais la situation espagnole, je connais la situation française évidemment. En fait c’est terrible, en Italie on n’a pas de médias alternatif…

J.B : Il n’y a pas de média indépendant en Italie ?

S.P : Aujourd’hui, c’est de l’ordre du blog. Il y avait L’Unità, c’était le quotidien du Parti communiste ; depuis le changement du Parti communiste, pratiquement, c’est un journal qui n’existe plus. Donc L’Unità, on l’a perdue. C’était l’équivalent de l’Humanité, le quotidien le plus important à gauche pendant 50 ans. Il y avait Liberazione, ce n’était pas Libération, c’était le quotidien de Rifondazione comunista, après la scission au début des années 90 : aujourd’hui c’est fini, comme le parti auquel le journal était lié. Et il y avait Il Manifesto, le grand quotidien de référence pour les intellectuels ; il s’est peu à peu atrophié, n’a pas pris le virage internet, personne parmi les jeunes ne lit le Manifeste. En ce moment, ils percent à nouveau un peu, ils ont toujours un problème d’argent, mais surtout ils sont très alignés avec le centre gauche. Même si c’est marqué « Quotidien communiste », personne parmi les rédacteurs ne vote communiste : ils sont sur la ligne de l’alliance avec le parti démocratique. Ce qui fait qu’ils parlent très mal de nous, ou le plus souvent, ils n’en parlent pas du tout – alors qu’ils nous connaissent très bien.

J.B : Vous les embarrassez ?

S.P : C’est juste qu’ils soutiennent AVS2, donc qu’ils ne peuvent pas parler de nous, parce que nous sommes une menace pour AVS. Donc si on fait une grande manifestation, ils en parlent à peine, aussi parce qu’ils savent que nous, on n’achète pas le Manifeste – en tant que génération, en tant que composition sociale, on n’est pas la vieille gauche qui paie pour ce journal. Il y a Il Fatto quotidiano, c’est une création des années 2000, mais c’est un quotidien assez bizarre. D’un côté, on pourrait dire que c’est le seul grand quotidien « de gauche », et c’est vrai sur beaucoup de questions, mais sa référence constante, c’est le Mouvement Cinq étoiles, c’est la petite bourgeoisie légaliste. Sur les questions internationales, le journal tient d’assez bonnes positions, mais sans aucune attention aux mouvements sociaux. Il y a des journalistes chez eux avec qui on parle, donc le journal parle un peu de Potere al popolo, mais la direction reste fidèle au mouvement Cinq étoiles.

Sur Internet il y a des petites choses intéressantes, par exemple il y a la version italienne de Jacobin, mais qui ne parle pas de Potere al popolo, parce que c’est des gens qui soutiennent AVS, avec une audience de 1000 à 2000 personnes par semaine – nous c’est autour de 1 million. Les quotidiens qui parlent le plus de nous, c’est les journaux de droite, et même de la droite fasciste : ils nous consacrent des articles nous identifiant désormais à « l’islamo-gauchisme » – ça y est, le concept arrive en Italie !

Nous, on a fait le choix d’aller la télé. Il faut dire que le service public de l’audiovisuel italien est dégoûtant. Les chaînes privées, ce sont les chaînes de Berlusconi, ce sont des chaînes de droite. A côté, il y a les trois chaînes publiques, qui se répartissent normalement entre « gauche », centre et droite. Chaque nouveau gouvernement peut déterminer l’orientation politique de ces chaînes, en s’emparant de deux chaînes sur trois, et donc pour nous c’est un espace bloqué : ils ne nous appellent jamais. Les seules chaînes qui nous appellent, ce sont les chaînes privées, parce qu’ils font la même chose que les quotidiens de droite : ils ont besoin de quelqu’un qui soit communiste pour pouvoir l’engueuler…

Raphaël Schneider : Pour vous diaboliser…

S.P : Pour nous diaboliser, oui. Mais pour nous, c’est très bon ! C’est comme ça qu’on construit des figures médiatiques et qu’on recadre les faits, parce qu’il y a une interaction entre les réseaux sociaux et la télé. Si tu mets sur les réseaux sociaux ton passage télé, pour les gens c’est beaucoup plus crédible, ça nous donne beaucoup de légitimité !

R.S : Mais tu ne crois pas que le risque, et il y a ça aussi en France, c’est que, comme la droite est dans le show et dans l’irréel, vous soyez complètement aspirés dans le spectacle ? Que la société du spectacle vous présente complètement détachés de vos activités, de votre projet ?

S.P : Ça correspond à l’analyse critique qu’on a faite du populisme de gauche, et j’en ai beaucoup discuté avec Clara (Clara Serra, autrice de La Doctrine du consentement, NDA) qui était parmi les fondatrices de Podemos. Clara mène une réflexion très critique à ce sujet. Podemos, c’était pensé comme une espèce de catapulte pour propulser Pablo Iglesias, et permettre à la gauche radicale de dépasser le parti socialiste : l’idée était de former un gouvernement et d’être en position de renégocier les relations avec le parti socialiste. Donc le terrain médiatique était privilégié, et tout ce qui venait des territoires, de l’échelon local, était négligé parce que ça pouvait remettre en question cette stratégie : il y avait une décision, à Podemos, de ne pas construire le niveau local.

C’est exactement l’inverse de notre stratégie à Potere al popolo ; ce qu’on a fait ici à Naples, avec l’ex OPG, est fait aussi ailleurs en Italie. L’ex OPG c’est l’expérience la plus complète, notamment parce que le soutien de la mairie nous a donné un certain élan, et c’est lié aussi à la formation des personnalités qui ont participé à la création de ce lieu. Mais ailleurs, on trouve des choses très puissantes : il y a un groupe qui s’occupe de l’école, bien meilleur que nous, parce qu’il s’appuie sur un collectif d’enseignants progressistes qui mènent un travail phénoménal. Il y a un collectif très fort sur l’environnement, qu’on a très peu traité ici parce que le contexte ne s’y prête pas du tout. Il y a dans le Nord de l’Italie des collectifs contre le TGV, contre le TAV, qui est beaucoup plus important que nous par rapport à ces questions là…

Notre analyse, en 2017, c’était qu’on n’avait pas la possibilité de prendre l’espace électoral du populisme, parce que le Mouvement Cinq étoiles occupait la place. Il fallait les laisser brûler, consumer cet espace, quitte à voir remonter ensuite l’abstention, et, après dix ans, le temps d’une génération, motiver les gens à participer à nouveau.

C’est pour ça qu’on n’est pas pressés, du point de vue électoral : aujourd’hui, on est une réponse à une question qui n’existe pas. Actuellement, il n’y a pas de demande pour le communisme en tant que projet politique, en tant que vision, en tant qu’imaginaire. Il n’y a pas une demande de communisme dans la société. Il y a une demande un peu confuse de justice, mais qui prend les voies les plus diverses : par exemple, le Mouvement Cinq Etoiles s’est fait le porte-voix de la critique selon laquelle « les politiciens, c’est des privilégiés ». La droite aussi parle de la justice, en affirmant que pour le citoyen, la « justice », c’est que l’immigré ne pisse pas au bas de son immeuble, et qu’il faut que les gens soient punis. Il y a un « sentiment d’injustice » dans les classes populaires, qui peuvent se sentir maltraitées par la société, mais sans savoir comment y répondre. Mais personne aujourd’hui ne dirait que la justice, c’est l’égalité des revenus ; même les gens « de gauche » te diront qu’ils méritent plus que tel ou tel autre. Donc il y a une demande confuse de justice, il y a un certain désir de solidarité, qui peut prendre la voie du catholicisme, mais qui prend aussi souvent la forme du petit groupe enfermé dans des logiques clientelistes, qui peuvent être perçues comme des pratiques de solidarité – « si tu m’élis, je t’aide », c’est perçu comme une forme d’aide réciproque, de « solidarité ». Ces demandes de justice et de solidarité sont donc très confuses parce qu’elles ont perdu toute orientation politique. Et du point de vue du marché électoral, il n’y a pas de demande de communisme ou de socialisme en Italie.

J.B : Et pourtant vous faites le choix de vous lancer dans la bataille électorale dès maintenant ! Et il faut d’autant plus que tu l’expliques que vous êtes dans une perspective révolutionnaire, communiste, donc dans un espace politique qui a un rapport extrêmement critique avec la politique de la représentation, avec les élections. Comment se fait-il que Potere al popolo ait fait le choix d’investir le champ de bataille électoral ?

S.P : Nous, on ne fait pas partie de la société du spectacle ; on part du territoire, notre premier sujet est là : il faut être dans les quartiers populaires, il faut être sur les lieux du travail. Deuxièmement, ce n’est pas un sujet qui est condamné à perdre : on peut gagner – c’est la théorie des petites victoires, qui construit une mentalité, un esprit gagnant, pour rompre avec le défaitisme historique de la gauche, qui a tendance à s’essouffler au premier échec. On racontait sur la page de l’ex OPG l’histoire de Fidel (Castro) qui rate complètement la Moncada3, sa première tentative pour prendre le pouvoir à Cuba ; mais il analyse son échec et il continue ! Rater, c’est la condition pour pouvoir gagner. Troisièmement, l’idée que les choses qui se passent à Naples se passent aussi dans d’autres lieux ; donc, il faut fédérer tous les centres sociaux, toutes les associations, tous les comités de base. Il faut les mettre ensemble, pas parce que ça produit déjà un résultat électoral, mais parce que ça produit un résultat organisationnel. C’est le passage difficile, qu’on avait tenté pendant la période de 2011-2014, avec le livre, en allant un peu partout pour dire « Il faut se mettre ensemble »… et ça n’avait pas marché. Il faut la force de l’exemple, et construire une dynamique qui contraint à la création de liens. Dans le strict plan paritaire de la parole, on ne peut convaincre personne ; en produisant un exemple concret, le monde militant parle moins, il est contraint à prendre position, pour ou contre, et là on crée une dynamique.

Il faut mesurer la différence entre représentation électorale et représentation politique. Certes, on ne peut pas mobiliser la représentation électorale en ce moment parce que nous sommes une réponse à une une demande qui n’existe pas. Mais il y a une demande de représentation politique : il y a un espace politique qui n’est pas couvert, il y a une rage sociale, il y a un désir de solidarité, vécus par des gens qui ne sont pas représentés. Il n’y a pas d’espace électoral pour nous, mais il y a un espace politique – il faut bien distinguer ces deux espaces, ça ne se superpose pas : vous l’avez bien vu en France en mai 68 !

Nous, on travaille sur le territoire avec les assemblées des territoires, sur des choses très concrètes. Mais pour amener les autres à nous rejoindre, on a besoin de la verticalisation politique. C’est à ça que sert l’espace médiatique de la télévision : il ne s’agit pas pour nous de participer à la société du spectacle. Il s’agit de parler à ceux dont on suppose qu’ils attendent notre message, qu’ils attendent de nous reconnaître, et qui ne peuvent pas nous rencontrer sur des médias alternatifs qui n’existent pas, qui ne peuvent pas nous rencontrer puisqu’on n’existe pas sur tous les territoires, pour leur dire : « Nous on est là. Et nous, on fait ça ».

Après les émissions où on envoie Giuliano4 pour parler 30 secondes ou une minute – parce qu’ils ne te laissent pas plus que ça, on travaille très précisément pour utiliser au mieux cet espace de parole – on reprend son passage télé, on le poste sur les réseaux sociaux, et en regardant sur Google Analytics on voit qu’aussitôt, les gens nous cherchent sur Internet. Ces émissions de merde font des audiences d’un million de personnes ; avec le tractage, en une journée on n’atteint pas le millième… Sur un million de personnes qui nous voient à la télévision, il y en a 10 000 qui se mettent à nous chercher ! Nous, au bout de sept ans, on avoisine toujours 1 % au niveau électoral – on va voir ce que ça donne l’année prochaine – mais du point de vue militant on grandit : les gens qui nous découvrent adhèrent au parti, on ouvre de nouveaux lieux sur les territoires. Même si ça ne se répercute pas immédiatement en termes de résultats électoraux, c’est la condition pour faire de la politique : on grandit sur le plan de la représentation politique. Potere al popolo est devenue la chose la plus radicale en Italie : certes, on peut être vus comme des jeunes idéalistes qui ne vont nulle part, qui font 1%, mais on est perçus comme des gens qui, quand même, ont une position, font quelque chose, s’organisent. Des gens qui existent. Dans cette phase historique, notre tâche est de faire exister quelque chose de différent.

On ne pouvait pas rester coincés dans le centre social, on ne pouvait pas espérer convaincre les mouvements avec une petite fédération du bas. On a un peu étudié l’histoire du communisme : il y a trois modèles de formation des partis politiques. Le premier, c’est la fédération ; le deuxième, c’est la scission d’un organisme déjà formé ; le troisième, c’est les « franchisés », comme dans le cas du Black Panther Party. On n’avait pas de grand parti d’où faire une scission, on a essayé la fédération par le bas, qui n’a pas vraiment marché, alors on a fait une sorte de fédération en utilisant les mécanismes des « franchisés ».

Potere al popolo naît comme parti en novembre 2017, dans le constat que la gauche radicale n’arrive pas se présenter aux élections – alors qu’il y avait un grand désir de ces mondes de se présenter aux élections. Nous, on fait une vidéo dans le théâtre de l’ex OPG ; à ce moment on est bien connus en Italie, connus comme réalité politique et pas seulement comme un centre social. On voit bien que personne n’a le courage de construire une liste de gauche radicale, parce qu’on sait que les scores seront dérisoires, mais on sait aussi que personne ne nous représente. Donc, même si on est très pauvres, même si on est peu, nous on veut être représentés politiquement. Et nous, on a le courage de faire une liste, même juste à Naples, même juste dans notre région. Et on lance la question : « qui veut venir avec nous ? »

On savait très bien qu’il y avait un désir de ces gens de se présenter, mais les dirigeants n’avaient pas le courage de se présenter aux élections pour recueillir 1% des voix. Et les gens de gauche ont été enthousiastes. On a mobilisé une logique de « franchisés » : le modèle, c’est l’ex OPG, qui fait de la politique à partir de la folie, pas pour des intérêts électoraux. A l’ex OPG, on n’était pas très forts pour le franchising : l’ex OPG c’est un centre social avec cent personnes, ce n’est pas une lutte qui a marqué une époque. En même temps, le modèle de la stricte fédération, ça met tout le monde sur un plan de parité absolue qui empêche le projet de se développer, parce que la gauche radicale italienne est tellement fragmentée et haineuse que ça peut complètement piéger une organisation. Donc on a développé le « franchising » pour surmonter les blocages, et c’est à ça que sert de participer aux élections : ça donne de la visibilité médiatique et ça force les autres, qui ne veulent pas se fédérer, à bouger.

J.B : Alors, s’agissant des résultats électoraux, en 2017-2018, vous obtenez 1,2%

S.P : 300 705 voix.

J.B : Et là, sur des élections plus récentes, il y a un parti en Italie qui s’appelle Toscana Rossa, qui fait 5 %. C’est un « franchisé » Potere al popolo ?

S.P : Oui, en fait, c’est nous. Mais on a fait adhérer aussi ce qui restait de Rifondazione comunista, et d’autres associations du territoire, c’est pour ça que la liste ne s’appelle pas Potere al popolo, même si le symbole de Potere al Popolo était au centre de la communication visuelle.

J.B : Et donc là, on atteint 5 %, il y a quand même une dynamique spectaculaire.

S.P : On a doublé par rapport à il y a cinq ans.

J.B : Comment tu interprètes cette dynamique ? Est ce qu’il y a un « effet Palestine » qui joue dans cette montée en puissance des scores électoraux ?

On a beaucoup étudié ces résultats. Il faut savoir qu’en Italie, on vote souvent (c’est lié à une tradition démocratique, mais aussi aux intérêts de la classe politique), ce qui fait qu’il n’y a pas chez nous les « grands jours » du vote national, il y a constamment des échéances électorales de différents niveaux. C’est une difficulté, mais d’un autre côté, c’est ce qui fait que les gouvernements sont toujours sous la menace des votes régionaux. Ce qu’on observe d’une manière générale, c’est que les questions internationales, même si elles peuvent générer des mouvements importants, contre la guerre, contre le réarmement, pour la Palestine, ne semblent pas générer d’effet au niveau des votes. C’est le cas presque partout, et c’est un argument pour la droite.

Meloni ces derniers temps a été très en difficulté avec la mobilisation italienne pour la Palestine, parce que la majorité des gens, même de droite, sont contre la politique génocidaire d’Israël, ce qui a généré une crise dans son propre bloc. Dans la vie politique italienne, l’enjeu n’est pas de convaincre les autres votants, mais de garder sa propre base électorale : comme le contexte général est celui d’une tendance à la dépolitisation et à l’abstention, si tu gardes tes électeurs, tu gagnes les élections ; si tu essaies de convaincre les autres, et que tu fais un mouvement par rapport à ta position, tu perds. Donc Meloni, elle a gagné les élections en perdant des votes.

Celui qui gagne, c’est juste celui qui perd moins de votes que son concurrent. J’y insiste parce qu’en France vous n’avez pas compris la dynamique, vous avez tendance à penser que Meloni c’est un équivalent de Marine Le Pen, qui part avec un petit parti sectaire qui devient un parti de masse… Ce n’est pas du tout ça. Meloni recueille beaucoup moins de voix que la droite en 2018, et par rapport à Berlusconi, elle a perdu 5 à 6 millions de voix, c’est énorme ! Mais le centre droit et le centre gauche ont perdu encore plus. Elle arrive à gouverner, mais elle sait très bien qu’elle n’est pas soutenue par un consensus dans la société aussi fort que celui qui soutenait Berlusconi. Elle ne peut gouverner que sur la dépolitisation.

Elle a mobilisé un argument utilisé par tous les gens de droite, lié au fait que les consultations électorales qui se sont tenues dans trois régions différentes en Italie, après la mobilisation pour la Palestine, n’ont enregistré aucun effet politique lié à cette mobilisation. On l’explique parce qu’il n’y avait pas de liste de gauche capable de recueillir ces voix ; il y avait AVS, mais AVS c’est toujours très ambigu ; le mouvements Cinq étoiles est aussi ambigu sur cette question-là, donc, il n’y avait pas de parti qui pouvait clairement dire « Nous, on est du côté de la Palestine, on est les gens qui se sont mobilisés ». De plus, beaucoup des gens mobilisés pour la Palestine ne votent pas : c’est un engagement émotionnel, éthique, pas politique.

J.B : C’est presque plus humanitaire que politique, cette mobilisation pour la Palestine ?

S.P : Oui, mais aussi politique d’une manière très forte, trop forte pour le vote : « Il faut changer le système, ce ne sont pas les élections, surtout au niveau régional, au niveau local, qui font la différence… ». Donc il n’y a pas d’indication claire que la mobilisation pour la Palestine est en train d’amener des votes à la gauche d’une manière générale.

Mais le cas de la Toscane donne quand même à réfléchir (dans les autres régions concernées par ce scrutin, on ne s’est pas présentés, parce qu’il y avait un seuil de 10% de voix à atteindre pour obtenir un siège au conseil régional, c’était au dessus de nos forces, et inutile de gaspiller de l’énergie politique qu’on préfère employer sur le terrain, dans la mobilisation pour la Palestine, dans les maisons du peuple, auprès des syndicats…). En Toscane, on était présents à l’élection, et on peut dire que cette liste est la première et la seule qui a pu bénéficier d’un « effet Palestine ». Ce n’étaient pas des voix nouvelles ; c’étaient les voix de gens qui ont toujours voté à gauche, qui, dans les dernières années s’abstenaient ou votaient péniblement pour le centre gauche ; et comme en Toscane c’était joué d’avance, parce que tout le monde savait que le centre gauche allait gagner et que la droite allait perdre, les gens ont pu utiliser leur vote comme mode d’expression pour récompenser, dans le cadre de la mobilisation pour la Palestine, ceux qui l’avaient soutenue. Ces 5% qu’on a obtenus, je n’affirmerai pas qu’on peut les faire ailleurs.

Par exemple, là, on a les élections régionales à Naples : en Campanie, nonobstant une implantation très forte en Campanie, on n’est pas dans la configuration de la Toscane, qui a toujours été une région de gauche très forte, alors que la Campanie a toujours été une région de centre droite. Ici c’est très difficile, pour nous, de générer la même activation politique, parce qu’il n’y a pas ici comme en Toscane des gens typiquement de gauche, comme les vieux communistes qui vont voter pour nous soutenir parce qu’ils étaient mobilisés pour la Palestine. Il y a des jeunes qui vont peut-être se mobiliser dans ce cadre, mais on n’ambitionne pas un score équivalent ici. Quand en Toscane on faisait 2,5%, en Campanie on faisait 1,2%…

J.B : Actuellement, donc, vous travaillez sur la campagne régionale en Campanie…

S.P : On vote dans trois semaines5.

J. B : Et quel score serait une victoire pour Potere al popolo ?

S.P : La victoire incroyable, susceptible de changer le panorama politique et de faire la démonstration que toute notre stratégie des sept dernières années a fonctionné, ce serait de dépasser les 2,5%6 : c’est le seuil pour obtenir un siège de conseiller régional. Ce serait vraiment un retournement de la vie politique italienne : il n’y a plus de communiste dans les institutions régionales, nationales ou européennes depuis 2008, ce serait donc la première fois depuis presque 20 ans. En outre, les communistes étaient au parlement parce qu’ils avaient fait une alliance avec le centre gauche, c’était l’ensemble de la coalition qui se présentait aux élections. Là, ce serait les communistes qui entrent dans un lieu institutionnel avec leurs seules forces, d’une manière autonome – ce qui rend bien plus libre parce qu’il n’y a pas à négocier, on peut dire ce qu’on veut. De plus, les conseillers régionaux en Italie ont un poids politique plus important que les députés. En termes de niveau de salaire, c’est 12 000 €, plus qu’un député national. La relation avec le territoire est aussi beaucoup plus forte qu’avec les députés nationaux, qu’on ne voit jamais sur le terrain. Par rapport à notre propre logique de construction d’une organisation, avoir une relation avec le territoire, c’est évidemment très important. Enfin, c’est notre porte-parole, Giulano Granato, qu’on présente aux élections – ce n’est pas quelqu’un de l’extérieur qu’on aurait désigné et qui risquerait de nous trahir après, comme on l’a souvent vu à gauche ; là, il bénéficierait d’encore plus de force médiatique. Il sera sollicité médiatiquement pas seulement en tant que notre porte-parole, mais aussi en tant que conseiller régional ; il ne sera plus traité de la même manière par ses interlocuteurs médiatiques.

J. B : Ça crée une respectabilité…

S. P : Il va intervenir sur des questions nationales, et on ne pourra plus le traiter avec désinvolture. Il faut aussi ajouter que notre organisation est basée sur le bénévolat. Actuellement, seul Giuliano est payé, grâce à une auto-taxation interne, ainsi que Gianpiero Laurenzano, le président du parti, et Marta Collot, l’autre porte-parole (tous les rôles sont partagés entre un homme et une femme), qui sont payés grâce aux activités qu’on organise comme des fêtes . L’élection de Gianpiero au poste de conseiller régional permettrait de salarier deux personnes en tant qu’assistant.e.s, et jusqu’à six personnes payées sur cette enveloppe des 12 000€ mensuels.

En termes de message politique, pour tous les gens impliqués dans les mouvements sociaux qui ont renoncé à voter parce qu’ils pensent que ça ne sert à rien, ou qui votent pour le centre alors qu’ils sont d’accord avec nous, ça change la donne : ils pourront désormais parier sur nous, voter pour nous. Notre potentiel électoral est en réalité très au dessus de nos scores réel : dès lors qu’on accède à une position éligible, on devient une grande menace pour le centre et pour le mouvement Cinq Etoiles, qui reçoivent beaucoup de votes sans conviction. Mais le système électoral italien est conçu pour favoriser les coalitions au centre et exclure les forces politiques nouvelles ; pour les Européennes, on ne peut même pas se présenter, parce qu’il faut recueillir 150 000 signatures, et les collecter physiquement – ça ne peut pas passer par des procédures en ligne. Exister, c’est tout l’enjeu pour nous : parvenir à participer à des élections, c’est déjà une démonstration de force. C’est déjà une petite victoire.

Raphaël Schneider : Pour conclure cet entretien, quelques mots sur le contexte de fascisation qui est le nôtre. Depuis le point de vue français, on peut avoir l’impression que le gouvernement Meloni, c’est le fascisme au pouvoir. Est-ce que tu fais cette analyse-là ? Et est-ce que la présence de Meloni au pouvoir a donné des ailes aux groupuscules fascistes ? Sont-ils plus nombreux dans la rue, plus agressifs, contre les migrants ?

S.P : Je vous renvoie au long entretien que j’ai donné, avec Maurizio Coppola, à Ugo Palheta sur le podcast Minuit dans le siècle7. La situation italienne est très différente de la situation française. Meloni vient clairement d’un parti fasciste, elle est imprégnée d’une culture fasciste. Mais il faut se demander ce que sont les partis fascistes en Italie après la chute du fascisme.

La reconstitution du parti fasciste a généré deux courants au sein du même parti. Le courant majoritaire a dit : « Il faut pas renier le fascisme mais il faut assumer qu’on ne peut pas revenir au fascisme. Dans le jeu démocratique, notre rôle va changer, et passer de l’anti-impérialisme contre les Anglo-saxons à un rôle actif d’anticommunisme. Il faut faire passer le projet national italien d’autonomie, mussolinien, à l’anticommunisme organique de l’Occident ». Donc c’est des gens qui commencent à travailler avec les Américains.

La partie minoritaire du parti est issue des jeunesses radicalisées à droite pendant les années 70, qui a pu dans ces années poser des bombes, et qui avaient des relations avec les services secrets qui les instrumentalisaient, et voulait une nouvelle révolution fasciste sous la forme d’une troisième voie – ni capitaliste, ni socialiste.

Meloni a toujours fait partie du courant majoritaire. Après la chute du mur de Berlin, c’est devenu un parti libéral conservateur, tandis que les groupuscules se sont atomisés en petits partis voués à la disparition. Meloni a participé au gouvernement Berlusconi, dont elle était très proche et qui l’a nommée ministre de la jeunesse, à 30 ans : c’était la plus jeune ministre de l’histoire italienne. Elle est donc très berlusconienne, du point de vue de la communication politique comme des sujets sociaux qu’elle privilégie ; il n’y a rien de fasciste, au sens historique, dans sa politique. Il n’y a par exemple aucun souverainisme : c’est le gouvernement le plus atlantiste de notre histoire ! Comme elle se sait très faible au niveau de la politique intérieure, elle a besoin des Américains (en Italie il n’y a pas de gouvernement que les Américains ne veuillent pas ; si tu as le soutien des Américains, tu as le soutien la presse, des fonds d’investissement… Ce sont eux, le « chef » qui domine le pays).

S’agissant du rôle de l’État, qui doit, dans la tradition fasciste, protéger la population (pas d’une manière communiste, évidemment, mais d’une manière traditionaliste), Meloni a complètement abandonné ce principe du Welfare State : elle mise tout sur la privatisation et le libéralisme. Il y a bien sûr la question des immigrés : son gouvernement a tenté un geste symbolique, consistant à ouvrir un centre de rétention en Albanie, mais la magistrature s’y est opposée (c’était illégal), elle a donc échoué. Il y a aujourd’hui plus de migrants qui arrivent sur le sol italien que pendant les années précédentes – cela ne dépend d’ailleurs pas du gouvernement, mais de la pression migratoire des pays d’origine, des guerres, des catastrophes… Ces flux sont importants actuellement, et elle a été contrainte, par la classe entrepreneuriale, à accepter la légalisation d’un très grand nombre de migrants. Avec la crise démographique italienne, elle n’avait pas le choix, et s’est contentée de ne pas trop en parler. Bien sûr la presse de droite met en avant les faits divers liés à la question des migrants, mais du point de vue législatif, Meloni n’a rien fait. Elle a tenté d’attaquer la magistrature, ce qui constitue une bataille typique du fascisme, mais aussi de la droite en général, y compris berlusconienne : ça la situe plutôt du côté du conservatisme libéral.

Quant aux groupuscules fascistes actifs sur le terrain, dans une société aussi dépolitisée que la nôtre, ils ont tendance disparaître. Il en reste, mais beaucoup moins qu’il y a quinze ans. Récemment, à Parme, le jour de la commémoration de la mort de Benito Mussolini, des militants du parti de Meloni ont chanté des chœurs fascistes ; une vidéo a tourné sur les réseaux qui a fait polémique, et le ministre de la Défense, issu de la Démocratie Chrétienne, a annoncé leur expulsion du parti, à « coups de pieds aux fesses ». Le journal Fanpage8, le seul journal de gauche, dont j’aurais dû parler tout à l’heure, avait infiltré la direction romaine de Fratelli d’Italia9 : la journaliste a pu documenter la culture fasciste qui règne au sein de cette formation politique, l’antisémitisme de leurs propos contre une sénatrice juive… Mais comme c’est devenu un parti de gouvernement et qu’ils n’ont pas besoin en ce moment de ces thèmes identitaires, ils peuvent bien expulser du parti les gens qui sont pris en flagrant délit.

- Ancienne prison psychiatrique que Potere al popolo a investie pour en faire un centre social en plein cœur de Naples. Voir la première partie de l’entretien

︎

︎ - Alleanza Verdi e Sinistra, L’Alliance des Verts et de la Gauche : coalition de partis politiques de gauche lancée en 2022 en tant que fédération de deux partis politiques, la Gauche italienne (SI) et l’Europe verte-Les Verts (EV).

︎

︎ - L’attaque de la caserne de Moncada a lieu le 26 juillet 1953 à Santiago de Cuba. Elle est menée par un petit groupe de révolutionnaires menés par Fidel Castro. C’est un échec, mais on la considère comme fondatrice de la révolution cubaine qui triomphera en 1959.

︎

︎ - Giuliano Granato, porte parole national de Potere al Popolo

︎

︎ - Les élections régionales de Campanie ont eu lieu les 23 et 24 novembre 2025

︎

︎ - Finalement, sur ce scrutin régional 2025, Potere al Popolo a doublé son résultat dans la région, passant de 1 % (en 2020) à plus de 2 %, avec un total de 43 055 votes sur 2 millions d’électeurs. 9 000 voix ont manqué pour obtenir un siège, mais la dynamique est éloquente : alors que tous les partis ont perdu des voix par rapport aux régionales 2020, Potere al Popolo a réussi à en gagner 11 000. Dans le détail, les résultats varient beaucoup localement : moins de 1% des suffrages dans les secteurs où le parti n’est pas implanté sous la forme de « case del popolo » (maisons du peuple) contre 4,18 % à Naples, avec des pics de 8 à 10 % dans les quartiers proches de l’Ex OPG. La stratégie de l’implantation territoriale fait donc ses preuves, et réclame d’être approfondie et déployée.

︎

︎ - https://spectremedia.org/minuit-dans-le-siecle/?playing=2412

︎

︎ - https://larevuedesmedias.ina.fr/italie-investigation-fanpage-giorgia-meloni

︎

︎ - Parti d’extrême droite dirigé par Giorgia Meloni

︎

︎

20.01.2026 à 17:12

Le “capital gaze”, stade suprême de la star

Texte intégral (5794 mots)

Sur le papier, Jay Kelly donnait très envie : marmite de références qui remuent toute une tradition de films “backstage” (de Minnelli à Altman), miroir tendu à la masculinité triomphante en même temps que théorie de la star vieillissante George Clooney. Le récit suit les affres existentielles d’un grand acteur qui, au cours d’un voyage dans l’espace et dans le temps, va se confronter aux griefs de ses proches. Mieux vaut tard que jamais : Jay Kelly comprend que sa carrière s’érigea sur un petit tas d’égoïsme masculin et en est tout chamboulé. La crise est suivie de près par l’inévitable rédemption de la figure de la star, à laquelle George Clooney prête sa figure sympathiquement vide.

La meilleure partie se déroule à Los Angeles, dans la peinture atone d’ouvriers de luxe mi-blasés mi-sophistiqués qui font tourner la grande machine du divertissement hollywoodien. Puis, à la faveur d’une lubie scénaristique – Jay Kelly veut suivre sa fille en Europe -, le récit bascule et compulse les décors et les paysages. Les sympathiques obsessions (famille, couple, masculinité, et comment tout cela vieillit) de Baumbach sont invitées à se transformer en dispendieux grand spectacle, autre nom de cette peur du vide qui grippe tant de fictions contemporaines : il faut voir du paysage, faire défiler les pays, les personnages et les fils narratifs. Un crochet par Paris ne pourra, sur Netflix, que renvoyer au signifiant Emily in Paris. On pensera à La Mort aux trousses dans la longue séquence du train, et puis on échouera dans une Toscane faisant songer au cinéma de Sorrentino. Le grand train du post-cinéma fonce à toute allure, se remémore et retraverse sa splendeur passée : Woody Allen, Fellini, Altman, Hitchcock.

Ici, ce qui frappe, c’est que tout est simulation. Simulation d’auteurisme et de grand cinéma. On fait comme si tout n’était pas déjà zombifié. Comme si tout avait encore une âme, un cœur : l’auteur, mais aussi l’acteur. Baumbach s’époumone à conférer une profondeur, une chair, des souvenirs, des regrets, à un acteur sur qui, depuis toujours, les affects glissent comme sur du papier glacé.

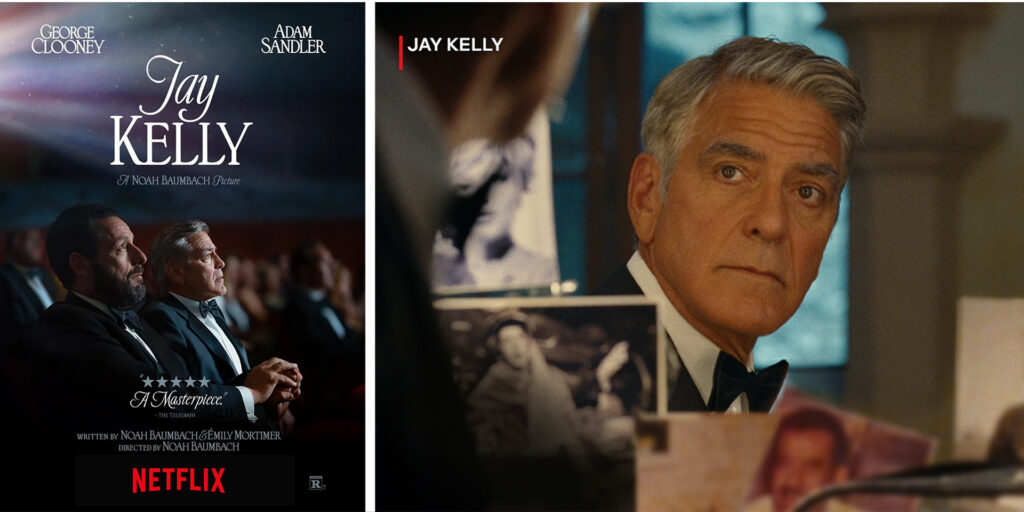

Si Clooney a toujours été vide, il s’est aussi vidé une seconde fois, quelque part en 2006, lorsqu’il cède définitivement son image à la marque Nespresso qui allait, avec l’aide de la star, révolutionner “l’expérience” de la consommation de café. Impossible d’y échapper : à chaque nouveau (rare) film de Clooney, mon regard bute sur cette virtualité sans cesse présente : Clooney va-t-il boire du café ? Nous jeter un regard caméra en nous glissant “What else ?”. Dans Wolfs (Jon Watts, 2024), son film précédent, ça n’a pas manqué : dans la dernière séquence, il partageait une tasse face à Brad Pitt, ambassadeur Delonghi.

Cela arrive tout le temps, et de plus en plus, devant un film hollywoodien ; mais ici plus intensément qu’ailleurs : l’ouverture d’un espace fictionnel est parasitée par la possibilité du publicitaire. Certes, depuis qu’Hollywood existe, le star-system a toujours servi à écouler des stocks de camelote. Du temps du Hollywood classique, les contrats publicitaires faisaient partie intégrante des obligations des grandes vedettes sous contrat – leur image appartenait au studio, qui la marchandait. Puis, sans y être obligés par un contrat, Depardieu a (entre autres) vendu des pâtes Barilla, Delon des cigarettes, Joan Crawford du Pepsi… Réceptacle des désirs, la star de cinéma est censée, par ce désir même, en susciter plein d’autres à la chaîne, et parvenir à nous vendre à peu près n’importe quoi.

Malgré tout, une chose restait encore à peu près certaine : la hiérarchie des images. Publicité, tabloïds, magazines ne prétendaient jamais atteindre ou se mesurer aux images de cinéma, qui avaient leur propre grammaire, leur logique interne, une sacralité impossible à reproduire. C’était un monde clos, inatteignable, au-dessus des autres, et dont dépendaient toutes les autres images – profanes, marchandes, et donc forcément d’une nature appauvrie.

Clooney ou le cool publicitaire

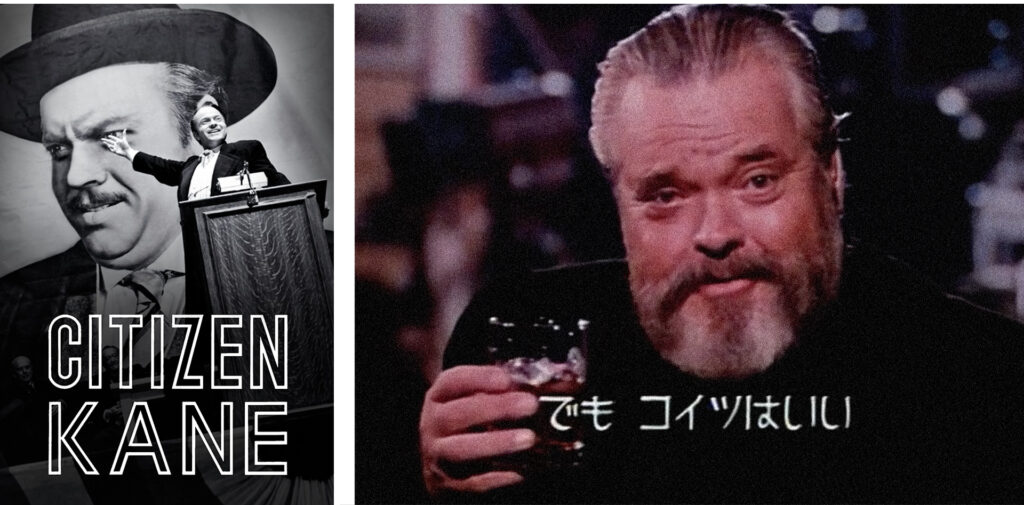

A la Cinémathèque française se tenait une exposition Orson Welles qui vient tout juste de se terminer. Tout un coin était consacré aux publicités dans lesquelles s’est illustré l’acteur-cinéaste à la fin de sa carrière. Dans le merveilleux spot publicitaire pour le whisky japonais Nikka G&G (1979), Welles a l’air de se demander ce qu’il fout là, et offre avec une malice et un égarement non dissimulés le spectacle de sa déchéance – le voilà tombé dans un monde d’images dégradées, passant de Citizen Kane à ça.

Il ne cherche pas à masquer ce qu’il est en train de faire : vendre du whisky, repartir avec quelques bouteilles et empocher le chèque – pour ensuite financer son cinéma. Son attitude nous rappelle qu’en tant qu’artiste, il ne peut que dé-coïncider avec ce qu’il fait. Il y a d’un côté l’être humain ; de l’autre, le truc à vendre : et les deux n’ont pas encore tout à fait échangé leur salive. Sofia Coppola se souviendra de cette publicité pour Lost in Translation (2003) : l’histoire d’un acteur qui se rend au Japon pour honorer son contrat d’ambassadeur d’une marque de whisky.

La publicité met la star au travail : elle dit, « cet homme vend des cafés contre rémunération » ; elle l’humilie un peu et le replace au milieu de ce à quoi il semble s’arracher habituellement : les rapports de production, le fait de devoir gagner sa vie. Elle le démasque à l’endroit de ce qu’il est : un rouage de la grande circulation des marchandises.

27 ans après, l’attitude de la vedette, la manière dont elle se comporte (et dont nous nous comportons ?) à l’égard de la marchandise à complètement changé. C’est comme si entre l’humain et la chose, un réservoir de jouissances illimitées était apparu.

Le partenariat entre Clooney et Nespresso est l’un des plus longs de l’histoire de la publicité : 20 ans déjà (2006) que Clooney vend des capsules. Tout le monde sentait, à l’époque, à quel point le premier spot publicitaire avait quelque chose de révolutionnaire : minimaliste, drôle, élégant, transformant, au passage, une expérience aussi quotidienne que boire du café en “instant premium”, une parenthèse de luxe parfaitement démocratique.

Qu’est-ce qui se jouait de révolutionnaire ici ? Dans sa grande décontraction dandy, Clooney fut le premier à donner le sentiment que livrer son image à la publicité contre de l’argent n’a rien de dégradant – c’est même très valorisant quand c’est bien fait. Son dandysme d’acteur (volé à Cary Grant puis régurgité en simulacre), cette manière de ne jamais se montrer au travail (même dans la série Urgences, c’était limite), ont définitivement fait fusionner l’acteur et la chose à vendre.

Je revisionne le tout premier spot publicitaire : dans une boutique Nespresso, deux femmes exultent en parlant du café qu’elles sont en train de boire, “brun, riche, intense”. Clooney débarque, glisse une capsule dans la machine (donnant ainsi le mode d’emploi d’un objet voué à coloniser nos cuisines et nos bureaux), et croit d’abord qu’on parle de lui, avant de comprendre, déçu mais bon perdant, que les éloges sont pour le breuvage. “Vous parlez bien de Nespresso, n’est-ce pas… mmmh… What Else ?”

Je me revois ado, hypnotisée par cette publicité sur laquelle on était toujours heureux de tomber : tout ici est smart, élève le téléspectateur dans le ciel des publicités d’art. Et puis, elle produit une analyse sémiologique assez fascinante : l’acteur confondu avec la marchandise. 20 ans après, cela se confirme : la seule présence de Clooney fait penser à une capsule Nespresso.

Léa Seydoux, Gerhard Richter et le sac Vuitton

L’étape d’après, c’est le luxe parti chasser sur les terres du cinéma, jusqu’à se confondre avec lui.

L’expansion sans limites du marché du luxe qui, depuis les années 80, s’est financiarisé et structuré comme une industrie partie à l’assaut des nouvelles classes fortunées et mondialisées – et fait rêver les autres, ceux qui n’ont que les moyens de se faire offrir un parfum ou un rouge à lèvres Chanel. Mais cette expansion ne serait rien sans une puissante force de frappe sur le terrain du symbolique. Pour ce faire, le luxe n’avait qu’à demander le secours de l’industrie du cinéma : son imaginaire, sa mémoire, ses corps, ses talents. Tout était déjà prêt à l’emploi, parfaitement codifié.

Ici encore, une petite histoire. J’étais allée voir Tromperie (2021) d’Arnaud Desplechin, en partie pour prendre des nouvelles du cinéaste, mais surtout pour Léa Seydoux : unique actrice française qui arrive à me faire me déplacer en salles. Bons comme mauvais films, la cinégénie d’une star a toujours lieu – c’est la promesse minimale qu’offre le cinéma.

La chose qui m’avait frappée, c’était que la sortie du film était précisément calée sur une nouvelle campagne publicitaire Louis Vuitton. Dans le métro comme sur la façade des kiosques à journaux, on pouvait contempler les très belles photos de l’actrice, “nouvelle femme Vuitton” depuis 2016, où le sac hors de prix devenait plus qu’un épiphénomène. L’objet siglé dialoguait en bonne intelligence avec d’autres œuvres d’art : il y avait Léa, splendide, mais aussi, juste derrière elle, des tableaux de Gerhard Richter ou de Joan Mitchell, à qui on n’avait rien demandé, pas même l’autorisation d’utiliser leurs œuvres dans une publicité – si les héritiers de Joan Mitchell ont demandé que l’on retire de la circulation les photos incriminées, Richter, lui, est resté silencieux. Il a aujourd’hui une grande rétrospective à la Fondation Vuitton.

Le luxe cannibale à l’assaut de la hiérarchie des images

Entre la publicité et le film, je sentais comme une unité esthétique qui avait été comme voulue : c’était le même monde, la même texture de l’image, le même somptueux défilé de vêtements. Qui était la bande-annonce de quoi ? Le sac vendait le film ou le film vendait le sac ? Qui était l’émanation de qui ? C’était le signe d’un changement déjà bien établi : la hiérarchie des images s’est effondrée pour devenir un même continuum spectaculaire : publicité, cinéma, séries, plateforme, paparazzades, reels, tout s’équivaut, qui plus est dans la grande marmite égalisatrice du numérique. Le cinéma ayant perdu sa primauté sur les autres images, il tombe de son piédestal et peut maintenant être vendu en morceaux, dépecé, contaminé.

Dans le même ordre d’idées, il y a cette pub Cartier (2023), parfaitement fascinante, réalisée par Guy Richie : l’acteur Rami Malek se balade sur le Pont des arts et croise une Catherine Deneuve démultipliée en avatars rajeunis qui campent les grands rôles de sa carrière. Ici, la technique du deepfake n’a rien d’une résurrection : elle est spectrale, funèbre. On ressuscite toute une mémoire cinématographique (qui, par essence, appartient à tout le monde donc à personne), mais pour s’accaparer et privatiser toute sa valeur symbolique – et donc, la détruire.

C’est presque devenu un lieu commun critique : le Dune (2021, 2024) de Denis Villeneuve nous avait tous fait penser à une publicité pour parfums : Dior, Hermès, Thierry Mugler, peu importe. Emmanuelle (2024) d’Audrey Diwan était lui aussi éclairé, lustré comme un fastueux spot publicitaire nimbé d’exotisme. J’oublie des dizaines d’autres exemples, car la question n’est pas de savoir ce qu’on nous vend exactement, mais plutôt cette sensation permanente que le plan vend quelque chose, profite de notre hypnose de spectateurs pour couler du subliminal marchand dans nos cerveaux. Et même quand on délire un placement de produits, l’effet est le même : comme un rappel que le capitalisme est voué à contaminer toutes nos expériences, nous rattrape jusqu’au fin fond du désert d’une fiction SF.

Certes, clips et publicités ont été pour beaucoup de grands cinéastes un très prolifique terrain de jeu : Michel Gondry, Jonathan Glazer, David Fincher, etc. Mais la génération d’après (Sofia Coppola, Luca Guadagnino, Wes Anderson…) a contribué à réduire le travail de mise en scène à un pur jeu de direction artistique – pour ensuite vendre leur travail de DA au luxe. On peut le formuler autrement : par pièces détachées, ils ont vendu l’auteurisme au luxe. Car c’est sur le terrain de l’auteurisme international (et zombie) que le luxe est devenu cinématographique ; et le cinéma, une luxueuse industrie.

Je passe très vite sur la question, déjà bien documentée, de la perversion du mécénat culturel : Chanel finance des institutions, des festivals, des revues, Saint-Laurent produit des cinéastes et maintenant des longs-métrages (le dernier Jarmusch). Tout un petit monde qui, par ailleurs, n’a pas d’autres choix que d’aller chercher des fonds privés : après Almodovar et Gaspar Noé, la cruelle ironie d’apercevoir le logo “Saint Laurent” avant le film posthume de Godard (Film annonce du film qui n’existera jamais : “Drôles de guerres”, 2023).

Les festivals, eux, valent moins comme lieux de cinéphilie que comme tapis rouges où dégueuler les dernières collections des grands créateurs. Les égéries Chanel posant devant le logo “Cahiers du cinéma” lors de la soirée de remise de prix André Bazin. On s’empare de la marque « Cahiers », mais on dissimule les seules choses censées la représenter : les critiques, leurs corps profanes d’intellos précaires et leurs textes. C’est là le nerf de la guerre : tout nom à forte charge symbolique est condamné à se transformer en marque – les « Cahiers du cinéma » est une marque, au même titre que Chanel. C’est sur le terrain d’une équivalence factice que le grand échange symbolique est permis.

Et c’est sur le territoire du luxe qu’il n’y a, enfin, plus aucun scrupule à danser avec le diable. Puisque l’industrie a travaillé à une synonymie désormais effective : le luxe, c’est l’art ; et l’art, c’est le luxe.

Du male gaze au capital gaze

Dans cette grande marmite d’indistinction entre art et luxe, les corps des acteurs sont au cœur de la transaction : les voici autant attirés par le fait d’être ambassadeurs Dior ou Courrèges que par celui de faire un film avec Quentin Dupieux ou Arnaud Desplechin.

Ce sont ces lignées d’acteurs et d’actrices qui se montrent à des défilés en acceptant d’être toutes habillés par la même marque. Moi qui pensais que le travail de l’acteur consistait, entre autres, à cultiver très subtilement cette petite différence qui nous distingue de nos rivaux, qui nous rend, dans l’ordre de l’imaginaire, parfaitement irremplaçable. Le vêtement, jusqu’ici, servait à cela : il devenait le signe irréductible de la star.

Les voilà qui assument pleinement leur caractère profondément interchangeable. Corps alignés, parfaitement semblables, sur une chaîne de montage, poupées habillées et domestiquées d’une toute nouvelle manière, bien plus agréable et insidieuse : par le vêtement, les stylistes, les agents, les réalisateurs et photographes de publicité, les directeurs artistiques. Ça contamine tout le reste : une égérie Dior fait attention à ce qu’elle dit, et ne dit plus rien.

Le capital gaze, une aliénation encore trop jouissive

Les stars amplifient et transforment en beau spectacle l’endroit de notre propre aliénation – mais par leurs privilèges, elles ont les moyens d’en jouir réellement, jusqu’au bout, sans contrepartie. Il faut donc identifier ce qu’elles nous désignent.

De mon poste, je vois les choses ainsi : MeToo a légitimement désigné l’exploitation et la fétichisation sexuelles des corps comme le paradigme aliénant à abattre. Et si l’industrie a si rapidement (non sans quelques hypocrisies et effets de surface) pris acte de MeToo, c’est que, de toute façon, et depuis longtemps, elle était passée à l’étape suivante : au regard prédateur du capital (le capital gaze). Une menace bien plus diffuse, impalpable, car dépourvue de centralité.

La puissance du cocktail luxe/cinéma (qui équivaut à l’intensification de la logique marchande à l’œuvre depuis toujours dans le cinéma) se mesure à ce qu’il produit, à tous les niveaux, une telle jouissance, une telle force d’attraction et une telle adhésion qu’il est difficile de la sentir comme aliénation. De sentir l’épuisement irréversible (des corps, des femmes, de l’imaginaire, des ressources, des affects) qu’il dissimule.

Barbie (2023) est, à ce titre, le film-pivot, la grand-messe qui annonçait cette nouvelle ère : dissolution (purement) symbolique du patriarcat au profit du capitalisme, où il est affirmé vaillamment que le regard masculin nous gênera toujours plus qu’une centaine de placements de produits et qu’une grande orgie de plastique. C’est un film assez inépuisable à analyser, et sur lequel je reviens souvent, parce qu’il énonce une nouvelle érotique pour l’industrie du cinéma : désormais, les corps cultivent une intimité, non plus avec un autre corps, mais avec la marchandise. Plus la star est étouffée d’objets, plus elle est en expansion, jouit d’elle-même : c’est le principe de la mode. Et c’est ce principe qui nous est édicté, d’abord aux femmes : recouvrez d’objets votre haine de vous-même.

Le devenir-plastique des stars

La star rêve d’objets, de vêtements dispendieux, de parfums – manière de rêver d’elle-même à travers les objets. Manière aussi de dire : tiens plèbe, achète ce sac que j’ai touché. Elle exalte ce nouvel érotisme de la marchandise. Et, en rêvant autant d’objets, elle finit par en devenir un, par acquérir les propriétés de la marchandise. Visuellement, esthétiquement, tout le monde remarquera que les célébrités n’ont jamais été si proches d’une consistance plastique.

Après le cool publicitaire, après le lubrifiant du luxe, il reste donc cette dernière étape : vouloir acquérir les propriétés de la marchandise, et finir par y parvenir – comme dans un rêve warholien. La “réification” du corps des femmes sous le “male gaze” n’est rien comparée à celle qu’est en train d’accomplir le capital gaze. Je suis frappée, aujourd’hui, par la texture des peaux, les coupes des vêtements, l’absence cruelle de défauts, la disparition des pores et des cernes, la perfection inhumaine des silhouettes et des visages – un monde propre, haute définition, aux contours effroyablement précis. Nos yeux, désormais impitoyables, s’abreuvent à un drôle d’érotisme de la perfection technique.

Le grand décharnement du monde opéré par le numérique profite d’abord aux corps glorieux des stars, autorisés à excéder ce qui est notre condition inaliénable : la chair. La star construit ses images contre notre monde informe, épuisé, illisible. Tandis que nous plongeons tous vers un grand burn-out collectif (politique, social), elle continue son ascension, creusant son écart esthétique avec le commun des mortels. La star, c’est une chose perpétuellement neuve dans un monde fatigué.

Les techniques de l’image numérique (adossées à toute une discipline physique, médicale et esthétique), en lustrant les corps, en supprimant tout ce qui s’apparente à un défaut, en rendant la réalité de l’écran parfaitement irréelle et lumineuse, rapprochent inéluctablement les corps du monde inanimé. Comme le sac, comme la veste Chanel (tout aussi retouchés que les visages), c’est le corps qui, à son tour, donne l’impression d’être fraîchement sorti de l’emballage. Le flambant neuf, la nouveauté, deviennent – je le sens au fond de mon œil – des catégories qu’on peut désormais appliquer au corps.

Dans les films, la star est reconnaissable par le fait qu’elle est le corps le plus retouché : elle se distingue en faisant l’objet d’un usage plus zélé (plus long et coûteux) de la digital beauty. Dans Jay Kelly, George Clooney, par sa seule apparence, se distingue des autres acteurs : costumes impeccablement taillés, dents blanches fluo, bronzage impeccable, visage imperceptiblement lissé – face à sa richesse, son vieillissement apparaît comme un épiphénomène résorbable.

Je me faisais cette réflexion l’autre jour, d’une évidence presque absurde : l’acteur de cinéma est le seul technicien du cinéma qui, tout en étant présent à l’écran (contrairement aux autres), ne montre jamais qu’il est au travail, en train de gagner sa vie – de fait, arrivé à un certain degré de notoriété, il n’est plus réellement en train de la gagner, il fait seulement fructifier la marque qu’il représente. Pour autant, l’acteur travaille devant nous sans pour autant donner le sentiment qu’il est au travail.

Les stars fascinent justement pour ça : parce qu’elles formulent un rêve d’existence délestée de la lourdeur du monde social. Une vie sans travail (au sens de labeur), ou d’un effort tellement valorisé, payé et récompensé qu’il en vaut largement la peine. Et malgré cette vie hors-monde, elles parviennent à agréger à elles, et comme sans effort, ce que nous voulons : tous les désirs et tous les beaux objets du monde.

Le capital gaze, ses valeurs et les techniques qui le sous-tendent, actualise et arme ce monde ensorcelé de la star pour en faire le tout dernier des (hors-)mondes possibles, la dernière chose à désirer.

De grâce : qu’on ne veuille plus rien nous vendre

Ce serait quoi alors, une star qui reste une star, mais travaille à contourner le capital gaze ?

Je repense souvent à cette phrase de Frances McDormand, rare actrice hollywoodienne qui refuse de prêter son image à une marque, et rare actrice à avoir fait de son vieillissement une posture politique. Preuve que, dans les thèmes abordés ici, tout se tient finalement : vieillir, ce serait refuser de vendre quoi que ce soit, à commencer par soi-même.

Dans un entretien donc, elle revenait sur son grand silence médiatique qui a suivi son Oscar pour Fargo (1996) : « J’ai fourni un effort très conscient pour ne pas faire de presse et de publicité pendant dix ans, alors que tout le monde me disait que cette période était très dangereuse dans la carrière d’une actrice, mais cela a porté ses fruits précisément pour les raisons qui motivaient cette décision. Cela m’a redonné du mystère, et j’ai pu emmener le public dans un endroit où quelqu’un qui vend des montres, des parfums et des magazines ne le pouvait pas. »

Ce mystère dont parle l’actrice, c’est l’endroit où nous voulons aller : l’endroit où l’on ne peut plus rien nous vendre.

15.01.2026 à 19:18

Potere al popolo : la gauche qui monte (part. 1)

Texte intégral (6841 mots)

Judith Bernard : La naissance de Potere al popolo, c’est d’abord un livre, publié en 2014, et puis à partir de 2015, c’est l’occupation de cette prison psychiatrique où nous sommes. Est ce que tu peux nous dire quel rôle joue ce lieu dans votre pratique et dans votre théorie politique ?

Salvatore Prinzi : Pour répondre à cette question, il faut remonter à la crise de 2008 : on a vu qu’une grande crise s’annonçait et que personne, du point de vue de la représentation politique, n’était capable de répondre aux besoins des classes populaires. Ça coïncide avec les élections de mai 2008, que Berlusconi gagne, en même temps que s’effondre ce qui restait du communisme. Nous, nous venons plutôt d’une idée du communisme révolutionnaire, des mouvements sociaux italiens. L’idée, c’était que face à ce gouvernement de droite et à cette crise économique, il y aurait la possibilité de créer de grandes manifestations, et au sein de ces grandes manifestations, de faire naître quelque chose de nouveau.

C’était un peu ingénu, mais grosso modo, l’idée, c’était ça. Donc on passe toute la période de 2008 à 2011 à s’organiser, à créer différents mouvements ; il y un mouvement étudiant qui est très important, et donc on fait beaucoup, beaucoup de mobilisations – un peu comme en France, et même plus qu’en France dans la même période. Sauf que ce qui nous manque, c’est une capacité de représentation politique, et la possibilité de transformer tout ça dans une organisation. Il y a une tentative de récupération politique du mouvement par la gauche réformiste, pour ramener sa composante la moins radicale dans le centre gauche. Cette tentative est contestée au sein du mouvement, ce qui génère de grands conflits internes, entre la partie la plus modérée, la partie « negriste » qui allait vers le centre gauche, et la composante plus antagoniste, où nous étions, nous, avec les autonomes et d’autres groupes…

J.B : Tu dis « nous » : à ce moment-là, vous vous situiez comme une organisation constituée ?

S.P : Non, pas du tout. On était issus de collectifs de base qui collaboraient beaucoup entre eux ; nous, on avait un autre centre social à l’époque, dans la banlieue de Naples, on avait créé un collectif à l’université en 2008 – qui existe toujours et qui a d’ailleurs été récemment infiltré par la police. Il y avait aussi des autonomes qui venaient du negrisme, mais plutôt du côté des expériences radicales des années 70… Il y avait toute une galaxie en fait. Et nous, on tentait toujours de fédérer cette galaxie pour empêcher que le mouvement soit récupéré par le centre gauche. Il y avait des conflits, des débats théoriques : la composante la plus à droite du mouvement postulait par exemple que les « travailleurs » n’existaient plus, que donc il fallait créer des mouvements d’opinion, ils parlaient beaucoup alors du « capitalisme cognitif »…

Il a fallu batailler, au côté des syndicats de base, et cette lutte a été assez forte pour empêcher la récupération du mouvement. Il y a eu deux manifestations qui ont signé l’impossibilité pour le centre gauche de récupérer ce mouvement : c’est le 14 décembre 2010, manifestation de l’université à Rome, où les réformistes ont tenté de mettre un terme à la manifestation avec des prises de parole des grandes figures du centre gauche, sauf que les étudiants ont débordé la place, et marché vers le parlement pour chasser Berlusconi, ce qui a donné lieu à des conflits énormes. Et un deuxième épisode, à Rome toujours, le 15 octobre 2011, où a lieu une bagarre énorme avec la police lors d’une véritable journée de révolte. Le centre gauche a fini par conclure que ces gens là étaient vraiment…

J.B : …Irrécupérables ?

S.P : Irrécupérables, oui. Mais j’ajouterai que toute notre histoire, c’est aussi l’histoire d’une auto-critique dans le sens où nous on était assez forts, en tant que mouvement social, pour empêcher la récupération par une gauche modérée historique, mais en même temps, on n’était pas capables de produire une subjectivation politique : on était dans la phase de destruction.

Et par ailleurs, il y avait le Mouvement Cinq étoiles qui avait commencé à grandir, et qui pouvait bénéficier du capital médiatique de Beppe Grillo, du capital économique de Casallegio1 et d’un discours très « antipolitique », qui disait que « le problème, c’est la politique, les politiciens… », idée assez présente dans le sens commun italien depuis toujours. C’est Cinq étoiles, au final, qui a profité de la crise. À un moment donné, les gens se sont dit : « Avec ces manifs, on n’arrive à rien. Il faut tenter la voie électorale avec Cinq étoiles parce que s’ils prennent le pouvoir, ils vont changer le système ». Donc en février 2013, aux élections italiennes, le Mouvement Cinq étoiles remporte 25 % des suffrages, et ça paralyse tout jusqu’en 2018 parce que les gens se disent qu’il faut attendre que ces gens-là arrivent au gouvernement.

Or, comme vous le savez, quand ils arrivent au gouvernement, ils trahissent tout ce qu’ils avaient promis – ce qui génère une deuxième déception. Il y a beaucoup de gens des classes populaires qui ont eu une première déception dans les années 90 avec le centre gauche, les anciens communistes qui ont rallié la doctrine libérale, et une deuxième déception, beaucoup plus courte et rapide, avec le mouvement Cinq étoiles. Le jeune parti « antipolitique » qui devait changer tout, et qui est finalement devenu comme les autres. C’est ça qui explique en partie l’abstention énorme qu’on a aujourd’hui en Italie.

De notre côté, on s’est mobilisé, et à un moment donné, on s’est trouvé avec cette situation politique bloquée. Il n’y avait plus de grands mouvements de masse : les mouvements rentraient dans des petites niches un peu identitaires, avec des petits soubresauts, de temps en temps, mais qui généraient toujours les mêmes débats – « Est-ce que les travailleurs existent ou pas ? ». C’est le moment où on a écrit ce livre que tu mentionnais2, qui consistait dans une enquête sur la classe travailleuse en Italie et les classes populaires en général. On y fait une analyse du système italien : une analyse quantitative d’un point de vue statistique et une analyse qualitative avec des entretiens, articulés à la question des luttes. C’est un petit livre de 230 pages qui démontre que la classe ouvrière, dans un sens certes beaucoup plus ouvert que précédemment, existe toujours, qu’elle mène même des luttes, mais des luttes de secteur, ou très localisées. Donc il faut commencer à fédérer tout ça. Ce moment de reflux politique, c’est aussi un moment où les gens se posent des questions et nous sollicitent pour venir parler : on va chez les negristes de droite, chez les autonomes, les associations de base, les syndicats un peu partout…

JB : Ils vous invitent à venir discuter sur la base de ce livre ?

S.P. Oui, on discute du livre : on a fait au total 83 présentations. J’ai fait 50 de ces 83 présentations et donc ça nous a permis de construire un premier réseau. Et pendant ce temps, au cours de 2014, il y a la première percée de Podemos, il y a évidemment Syriza qui monte, qui finalement gagne en janvier 2015 : pour nous à ce moment-là, toujours de manière un peu ingénue, la voie électorale devient une évidence. Mais pour les autres, ce n’est pas le cas : il y avait une résistance très identitaire par rapport aux élections de la part des mouvements sociaux du mouvement révolutionnaire. Et en plus, l’espace était déjà occupé par le mouvement Cinq étoiles. Donc nous à la fin de 2014, on est allé presque partout, on connaît beaucoup de gens, on est respectés parce qu’on a une « street credibility » pour toutes les luttes qu’on a faites, et en même temps un niveau théorique suffisant. Il nous semble alors qu’il faut créer une organisation qui joue un peu avec le populisme de gauche, mais qui reste très liée à l’histoire de la gauche, aux mouvements sociaux, et on a fait le calcul que le mouvement Cinq étoiles allait rater son opportunité parce que c’était la base même de son projet, d’un point de vue structurel, qui ne pouvait pas fonctionner.

On fait cette proposition à des gens qui, après, nous ont donné raison et sont entrés dans Potere al popolo, mais qui à ce moment-là ne faisaient pas confiance au principe des élections. Et tout ça, c’était janvier 2015, tout de suite après la victoire de Syriza : nous, on a dit : « Il se passe quelque chose au niveau européen. Il faut profiter de ça. » Beaucoup de gens nous donnaient raison, mais on n’a pas réussi à les convaincre de nous rejoindre. Alors on s’est dit qu’il fallait montrer que cette nouvelle approche, qui continue une histoire mais qui essaie d’être un peu plus dynamique, un peu plus « communicative », consistant à mettre au centre les besoins des gens, reposant sur l’écoute et l’aide directe, était la nouvelle forme de construction du parti. On s’est dit qu’il fallait l’expérimenter, parce qu’on ne peut pas convaincre les gens en parlant : il faut démontrer par la pratique. Donc on occupe l’ex OPG3 avec, dès l’origine, au cœur du projet, un but politique de construction de l’organisation. On y entre le 2 mars 2015, avec déjà pas mal d’expérience d’occupations à notre actif – moi j’ai commencé à treize ans ! – et on ne voulait surtout pas faire une occupation à la mode « politique », pour les jeunes, pour les antagonistes, pour les gens habillés en noir avec un imaginaire Che Guevara… On voulait faire quelque chose de populaire : « populaire », dans une ville comme Naples, ça signifie par exemple utiliser des mots en napolitain, parler d’une manière très compréhensible, donc pas trop idéologique, partir des besoins concrets des gens et surtout organiser les gens.

L’idée, c’était d’occuper un endroit assez grand (ici c’est 9000 mètres carrés, c’est énorme !) pour faire la démonstration que si l’État, surtout au Sud, n’est pas capable de répondre aux besoins des gens, il ne faut pas attendre d’être au pouvoir : il ne faut pas déléguer, parce que de toute façon la classe politique ne va pas résoudre les problèmes. Il faut être concret et commencer à organiser les gens. De cette manière, on pouvait aussi démontrer que le Mouvement Cinq étoiles ne servait à rien : c’était des gens dans les institutions, qui criaient beaucoup, mais qui n’étaient pas capables de résoudre les problèmes des gens.

L’idée pour nous était de commencer avec cette activité qu’on appelle le « mutualisme conflictuel ». C’est une idée qui comprend plusieurs niveaux : premier niveau, dans un moment où il n’y avait une grande politisation de la société : partir du concret, du quartier, par exemple d’une lutte sur la santé publique, qui permet de motiver les gens. Deuxièmement : gagner des petites choses. Il ne fallait surtout pas continuer avec ce discours de défaite de la gauche : « On a toujours perdu, on n’a pas réussi », d’autant plus déprimant qu’il n’y a jamais eu d’autocritique radicale pour se mettre dans la position de gagner.

Nous, on a fait notre autocritique, maintenant, c’est le moment de commencer à gagner. De toutes petites choses : par exemple les escaliers que vous voyez dehors, c’était fermé parce qu’ils avaient abandonné cet endroit et cessé d’entretenir l’escalier. Les arbres et la nature avaient envahi l’endroit, alors que l’escalier est très utile, il permet de gagner 7 minutes à pied pour rejoindre le centre du quartier, c’est essentiel, surtout pour les femmes d’un certain âge, qui portent les courses avec des sacs très lourds. Pour récupérer la rue, il ne fallait pas demander aux services publics de s’activer : de toute façon ça ne servait à rien. Nous, on s’est mis avec les gens du quartier, on a récupéré la rue et les gens étaient très contents : ça, c’est une petite victoire. Donc on commence à faire des petites luttes qui donnent l’impression qu’on peut gagner, on peut changer les choses, et ça va peu à peu motiver les gens. Pour nous, c’est aussi une manière de faire une enquête sociale concrète et de connaître mieux notre sujet. Et troisième niveau, c’était justement de développer la capacité des gens à résoudre eux-mêmes les problèmes.

Dans notre analyse des problèmes du socialisme réel, on identifiait qu’il activait un mécanisme qui descendait du haut vers le bas : il n’y avait pas de mécanisme de retour, pas de feed back, mais surtout il n’y avait pas l’activation des gens. C’est la chose bizarre du communisme historique : soit du fait de la peur, soit du fait que ce soit difficile, soit du fait de la pression des impérialismes de l’extérieur, la direction du parti a essayé de décourager la participation des gens, sauf exceptionnellement pour les activer dans des journées très précises…

J.B : Pour aller voter ?

S.P : Pour aller voter, mais aussi surtout, si je pense à l’Union soviétique, pour les journées « de la défense », « de la mémoire »… Mais en général, c’était des sociétés très peu politisées, ce qui est un paradoxe ! Notre modèle à nous, c’est assez gramscien : c’est un socialisme qui naît du bas, qui mène une activité pédagogique réciproque entre la direction politique qui doit apprendre du « bas » et le « bas » qui doit apprendre du parti les outils de la politique organisée.

Pour vous donner un exemple concret, on a mené la lutte sur l’escalier, mais on a fait aussi une lutte pour mettre un feu tricolore sur la rue parce qu’il y avait eu plusieurs accidents, des gens renversés par les voitures qui passent, et une femme de 63 ans qui en est morte. C’était une femme de l’église, qui organisait le catéchisme, très connue dans le quartier. Donc nous, on est allés parler avec les prêtres : on se connaissait, ils savaient qu’on faisait de « bonnes choses », qu’il n’y avait pas de drogue – toutes ces choses que la rhétorique de droite pourrait associer à notre centre, qui ne fonctionnent pas pour nous parce que nous, on fait du bricolage, on fait jouer gamins, on fait des présentations de livres… Avec cette bonne renommée, on va dire à ce prêtre qu’on va se mobiliser pour mettre un feu tricolore sur la rue, et le prêtre nous invite à venir parler à l’église. On y va très ouvertement, avec un tract, on fait une collecte de signatures – des choses que normalement la gauche a longtemps faites, qui ont peut-être été un peu oubliées : c’est le travail sur le terrain. Mais surtout l’idée, c’est que ce n’est pas nous qui allons faire la rencontre avec les interlocuteurs de la mairie ; bien sûr, on fait profiter de notre expérience, mais on amène tous les gens du quartier. Et quand la mairie ne veut pas nous recevoir, on se sert des tactiques des mouvements antagonistes, on entre dans les bureaux et on les occupe. Donc il y a une communication entre la force populaire et les techniques qu’on a apprises dans les mouvements sociaux : il y a cette jonction entre des tactiques d’agitation très radicales et une justification liée aux classes populaires, ce qui marche très bien. On a aussi fait nous-mêmes un feu…

J.B : Un feu tricolore ?

S.P : Oui, un faux feu, qu’on a fabriqué ; c’était un mode d’action un peu ironique qui affirmait « vous n’y arrivez pas, nous on le construit » ! Ce sont les gamins du quartier qui l’ont construit, et finalement on a gagné la bataille, on a obtenu un vrai feu, ce qui a fait que la mortalité sur cette rue a beaucoup diminué. Ainsi les gens ont pu constater que nous, on a fait ce que tous les conseillers de la municipalité n’ont pas su faire pendant longtemps, arguant toujours qu’il n’y avait pas l’argent pour le faire.

Bref, tous ces phénomènes d’expérimentation et ces luttes font qu’au niveau national, on commence à parler de l’ex OPG. Les gens sont très impressionnés par le fait que nous, qui étions vus comme les communistes durs, purs, marxistes, léninistes, maoïstes, on avait une capacité, à nouveau, à parler à des gens d’une manière beaucoup plus large, mais sans renier notre radicalité. Normalement, il y a toujours l’équation : « Soit tu dis les choses nettes et claires et tu parles avec très peu des gens, soit tu dis des choses un peu plus modérées, et tu peux parler avec des couches plus larges ». Nous on parlait simple – c’était un peu le populisme de gauche de cette période – mais on essayait de mener plus concrètement la lutte et de faire une expérimentation sur un territoire.

J.B : Mais du coup, du point de vue de la population locale, ce centre a pu être vécu comme un « prestataire de services » : ça procure des services, des aides, ça agit sur le territoire localement pour mettre un feu tricolore, etc. Mais comment se fait l’articulation avec le projet à visée révolutionnaire, la stratégie politique ? Comment on fait rentrer la population locale dans une vision plus large ?

S.P : Tout à fait…

J.B : Et aussi, comment vous vous défendez d’être perçu comme un organisme de charité ? Est-ce qu’il n’y a pas un peu ce risque-là, d’être vu comme un pourvoyeur d’actes de charité ?

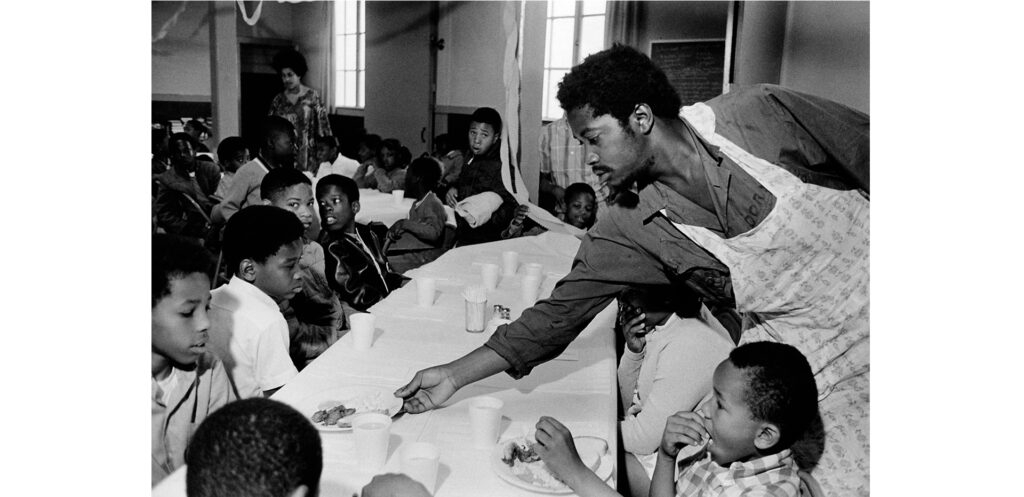

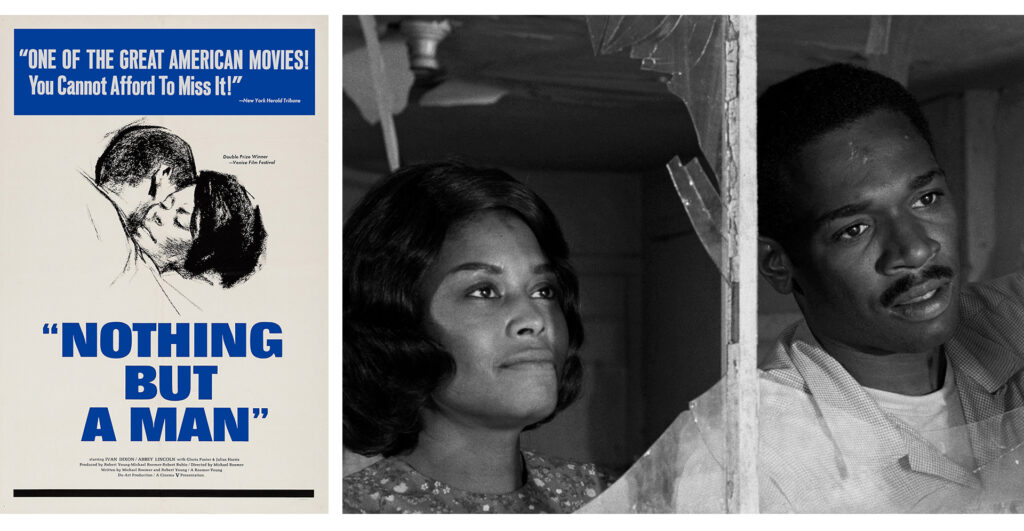

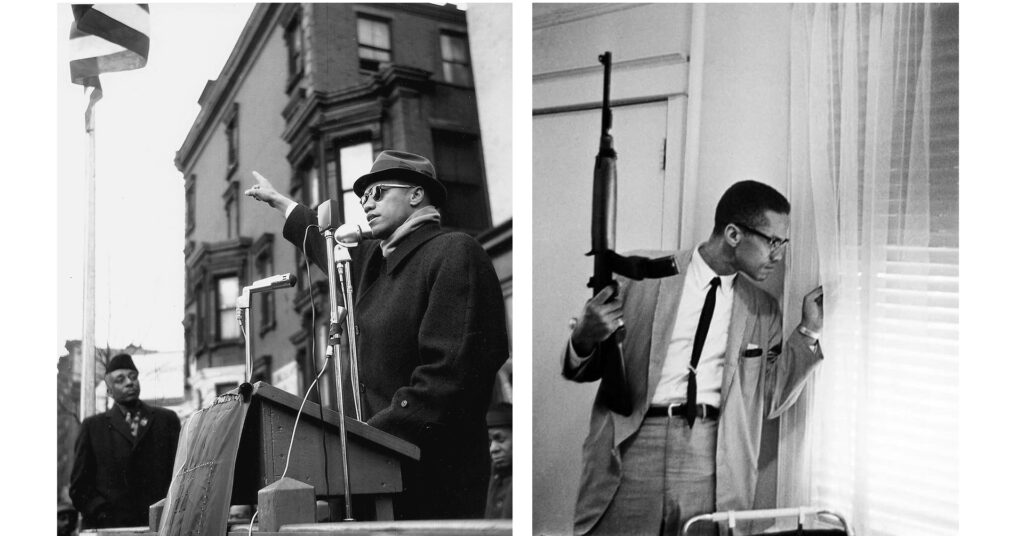

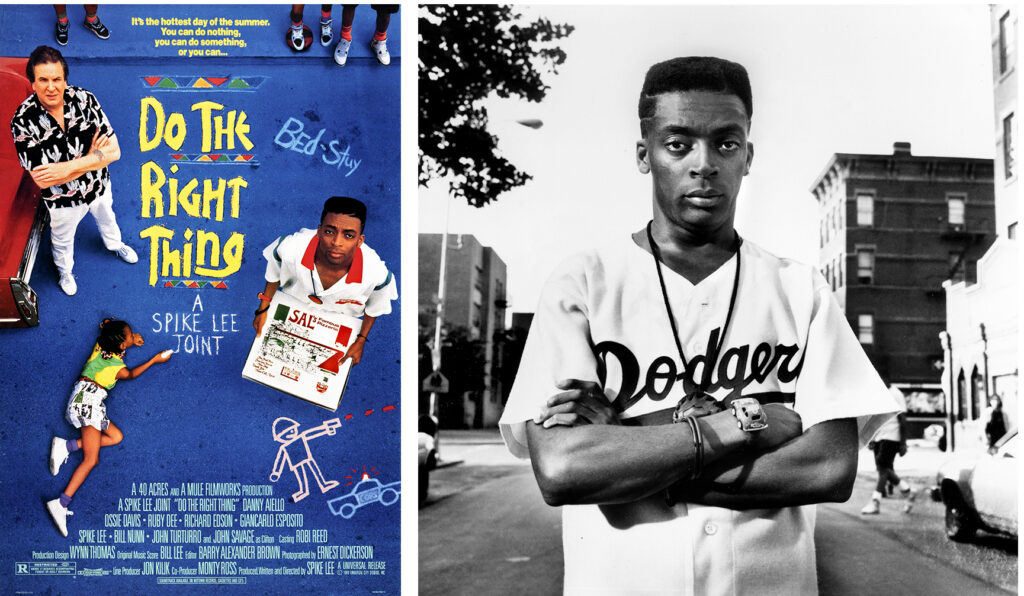

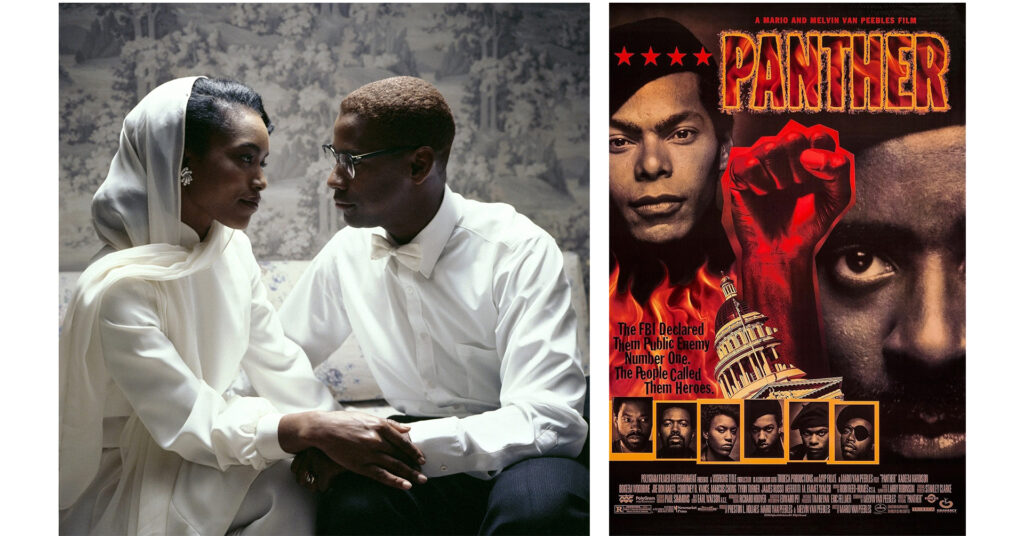

S.P : C’est une très bonne question, et on n’a pas trouvé la solution magique. C’était une critique qu’on nous faisait souvent, émanant des autres groupuscules d’extrême gauche qui nous disaient : « Vous avez bien changé, maintenant vous faites de la charité rouge ». Et nous, on a bien montré que, historiquement, c’était ce que faisait le premier Parti socialiste en Italie quand il était révolutionnaire, que c’était ce que faisaient les communistes dans les Maisons du peuple… Nous on reprend tout l’imaginaire des Maisons du peuple qui s’étaient développées en Italie, et qui ont été abandonnées, et puis on renvoie surtout au Black Panther Party : ça c’est une référence majeure. C’est pour ça que le parti s’appelle Potere al popolo, parce que « Power to the People », c’était le slogan du Black Panther Party. Donc c’est une forme de maoïsme, mais moins idéologique, comme dans le BPP où ils avaient mis en œuvre le programme des petit-déjeûners pour les gamins du quartier ; notre idée c’était vraiment d’organiser les gens pour répondre aux problèmes, et montrer l’incurie de l’Etat.

Le problème c’est qu’il y a des gens qui viennent juste pour profiter d’un service gratuit : c’est un risque, il faut le reconnaître. Tous les gens qui viennent faire de la gym – parce qu’on a de la gym, on a du théâtre, on a des choses plus détachées de la politique qui sont proposées ici – tous ces gens ne restent pas. Ce qu’on a remarqué, c’est que la manière de faire rester les gens, c’est de faire une activité qui débouche sur un aspect politique. Par exemple, on commence le périscolaire pour les enfants du quartier, parce qu’il y a un taux d’abandon scolaire énorme à Naples, surtout dans les quartiers populaires comme ici. Donc nous, on essaie de rattraper ces jeunes en leur proposant des petits cours après l’école, et ça fonctionne très bien. On pourrait s’arrêter là, comme beaucoup d’associations, catholiques ou autres, qui font ça. Mais nous, on dit : « on veut connaître votre contexte familial, on veut parler avec vos mères ». Donc on organise des rencontres avec les mères, pour les interroger sur les problèmes qu’elles rencontrent. L’enquête permet de comprendre que ces familles aux très faibles revenus ont le droit d’avoir les manuels scolaires gratuitement, donc ne les achètent pas, mais que les livres gratuits, du fait de retards et de négligences bureaucratiques, n’arrivent pas en septembre à l’école, mais en janvier de l’année suivante ! Les enfants n’ont donc pas de manuels pendant 3 à 4 mois, ils perçoivent une différence avec les autres qui les ont, ils utilisent aussi cette situation comme excuse pour ne pas travailler, et tout ça, ça contribue à déterminer les difficultés scolaires des enfants issus des classes populaires.

Donc là, on répond aux mères que c’est un droit, et qu’elles ont le droit de le faire respecter. Ces gens nous répondaient qu’ils ne savaient pas par où commencer, qu’ils ne savaient même pas à qui il faut demander ça. Et ça, nous on le savait, parce qu’on peut lire les règlements. Donc on a regroupé les mères, on est allés voir l’autorité scolaire napolitaine pour avoir les livres, et ça a fonctionné ! Parce que ces autorités ont peur que soit diffusée publiquement une mauvaise image de leur travail : nous on a la maîtrise des réseaux sociaux, on connaît les journalistes, parce qu’ils ont couvert les manifestations et qu’on a gardé les contacts… Et magiquement, les livres sont arrivés. Là, les gens ont dit : « ça sert de s’organiser sous la forme d’un collectif de base ».

Donc quand on a la force de mener ces petites batailles, les gens cessent de percevoir qu’ils sont dans une association qui procure « juste » de bons services. Quand tu laisses la chose un peu plus libre, par exemple pour la gym, eh bien les gens viennent juste faire de la gym gratuitement. Ce qu’on a mis en place pour limiter ce problème, comme aussi les problèmes liés à la gestion du bâtiment comme…

J.B : Comme s’il s’agissait juste d’une gestion copropriété…

S.P : Oui, voilà. Nous on ouvre les activités sociales quand on peut y associer des cadres politiques. Si on commence la gym, c’est parce qu’on a un cadre politique qui peut suivre l’activité. Si on ouvre l’activité théâtrale, c’est parce qu’on a des cadres politiques disponibles…

J.B : Mais comment ça ? Un cadre politique pour la gym par exemple, ce serait quoi ?

S.P : Par exemple, veiller au cadre, c’est organiser l’activité en étant sûrs que les gens s’occupent aussi de la propreté du lieu. Et donc, il y a des moments d’activités pour nettoyer l’espace…

J.B : Il y a une responsabilisation des participants…