12.02.2026 à 16:11

Chine-Inde : le face-à-face des géants

Emmanuel Lincot, Spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine, Institut catholique de Paris (ICP)

Texte intégral (3347 mots)

Les relations entre la Chine et l’Inde s’inscrivent dans une longue histoire politique et culturelle. Bouddhisme, colonisation occidentale puis décolonisation et héritages de la guerre froide : les deux géants asiatiques partagent un immense passé commun. Dans son ouvrage Chine-Inde. La guerre des mondes, Emmanuel Lincot, sinologue, professeur à l’Institut catholique de Paris et directeur Asie de l’Iris, revient sur les rivalités et les interdépendances sino-indiennes. Extrait.

Prolégomènes

En guise de préambule général à cette étude très générale concernant les relations entre la Chine et l’Inde, il est primordial de restaurer la place occupée par l’imaginaire dans l’histoire culturelle de ces deux pays, car lui seul expliquerait la puissante attirance qui s’est exercée entre eux, à l’origine de leur porosité même. Cette attirance correspond à une épistémè. Elle s’ouvre sur près d’un millénaire, depuis l’introduction du bouddhisme en Chine sous les Han de l’Est (IIe siècle de notre ère), par l’intermédiaire tout d’abord des missionnaires et marchands kouchans, jusqu’aux invasions islamiques ghaznévides et la destruction hautement symbolique de ce lieu d’études bouddhistes que fut Nalanda dans la province du Bihar vers 1200.

Cette longue période est marquée par toute une série d’échanges, dans le domaine de la pensée et de l’esthétique notamment. C’est ce que retient l’historiographie la plus courante, sous la forme de prodigieux inventaires dont on retiendra ceux réalisés à l’initiative du gouvernement indien, fruit d’une collaboration académique sino-indienne remarquable éditée il y a dix ans, et si le bouddhisme dans ces échanges finit par être marginalisé, c’est qu’en Inde même il entrait dans une phase irréversible de déclin par rapport à l’hindouisme tandis que le néoconfucianisme en Chine, sous la dynastie Song, dans ses formes les plus réactionnaires, se muait en une politique de rejet vis-à-vis de cette religion d’origine étrangère.

En apparence tout au moins, car ce bouddhisme première manière qui avait emprunté ses thèses sur la vacuité des choses attribuées au grand penseur Nagarjuna (IIe siècle de notre ère), se voit transformé dans son contact avec la Chine par la puissance d’une toute autre tradition, l’herméneutique tibétaine. Celle-ci, jusqu’au début du XXe siècle, nourrit à la Cour sino-mandchou de Pékin tout un ordonnancement qui allie à la fois le rite au mythe. Ce dernier tient lieu d’explication, de fabulation, de facteur de mobilisation, mais aussi de mode discursif permettant d’élaborer toute une variante de représentations, politiques notamment.

Lorsque Xi Jinping convoque la mémoire bouddhiste de son pays à Xi’an (2015) ou que Narendra Modi lui rendant la pareille s’attache à commémorer la figure de Bodhidharma à Mahabalipuram (2019), chacun souligne des analogies structurelles, sans se préoccuper des différences historiques, ce qui relève bel et bien d’une préoccupation avant tout idéologique. Ce qui vaut pour les périodes anciennes vaut pour les périodes les plus récentes. Ainsi, et pour s’en tenir à un événement de la seconde moitié du XXe siècle important dans l’histoire des relations internationales, Bandung est l’un des grands mythes continuant à nourrir les imaginaires politiques à la fois indien et chinois. Cette conférence qui vit en 1955 New Dehli et Pékin défier l’Occident, au nom des intérêts du Tiers Monde, demeure l’une des grandes références idéologiques que le Sud Global a cœur encore aujourd’hui à cultiver.

C’est que ces deux États ont une histoire commune et douloureuse vis-à-vis de l’Occident. Elle est liée au déploiement des voies de communication et partant, des échanges les plus divers. Échanges suivant le cheminement des convoyages de l’opium à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, dans une trajectoire géographiquement parallèle à celle des imprimés, lesquels sont symptomatiques d’une accélération de l’histoire. En définitive, cette accélération de l’histoire n’est pas autre chose qu’une accélération de la médiation. Transnationale, cette histoire voit le jour avec le capitalisme international et la colonisation des espaces indien et chinois que l’Europe marchande convoite. Elle bouleverse les représentations traditionnelles chinoise et indienne du monde. Respectivement marquées par un rapport centre/périphérie que traduisent les spéculations indiennes sur le symbole du mandala ou pour la Chine par un marquage identitaire fort et que personnifie la Grande Muraille, ces représentations volent en éclat lorsqu’au XIXe siècle les Européens s’imposent avec des normes, une supériorité technique et un calendrier que ne maîtrisent ni les Indiens ni les Chinois.

Ce qui change aussi c’est une culture impériale vernaculaire que remettent en cause les Européens. C’est vrai, côté chinois, avec les Guerres de l’Opium ou du côté indien dès la prise de New Dehli (1857) et la délégitimation des dynasties régnantes (Qing et Moghole). Désormais, les décisions pour l’Inde et la Chine se prennent à Londres et à Paris. Les puissances conquérantes morcellent de leur emprise territoriale des régions entières. Encore à ce jour, l’Inde et la Chine n’ont de cesse que de vouloir les réintégrer dans leur propre espace de sécurité ou, à défaut, d’en chasser définitivement toute présence étrangère qui viendrait à s’y exercer.

La reconfiguration des espaces stratégiques n’est pas le seul héritage des transformations liées à l’entrée brutale de l’Inde et de la Chine dans l’ère moderne. L’exemple de l’islam indien, sous la colonisation britannique, et ses ramifications jusqu’en Chine à travers la présence de communautés basées à Hongkong ou celui, beaucoup plus récent, galvanisant les mouvements contestataires de la Milk Tea Alliance depuis les marges des mondes indien et chinois, sont en cela des plus probants.

Mais l’évocation de ces faits ne saurait faire oublier que cette histoire partagée se bâtit sur des omissions sélectives. Si c’est particulièrement vrai pour la Chine eu égard à l’histoire du « siècle de la honte » (bai nian guo chi), autrement dit le XIXe siècle dans son rapport conflictuel aux puissances européennes, cela l’est davantage pour l’épisode traumatisant que représentent les ratées du maoïsme, et que le régime entend faire disparaître d’un trait. Cette amnésie peut être identifiée, également en Inde, comme une source possible de pratiques discriminatoires à l’encontre du passé moghol et musulman en l’espèce ici. Dans les faits, cette discrimination commence très tôt avec une référence forte à l’hindutva. Son terreau idéologique né dans le contexte colonial britannique du début du XXe siècle sera le fil directeur, on le sait, de toute l’extrême droite hindouiste.

Atavisme géographique et héritages de la guerre froide

Cette radicalité n’est évidemment pas la seule que l’on observe. La perception de l’espace stratégique de chacun de ces pays change tout autant. Ainsi, jusqu’au XIXe siècle la menace existentielle pour l’empire chinois se situe dans les régions du Nord et de l’Ouest, régions associées dans les mémoires collectives, au danger du monde barbare. Elles redeviendront prioritaires et stratégiques à l’issue du schisme sino-soviétique, dans les années soixante, alors que Mao Zedong craignait par-dessus tout une invasion par les troupes de Moscou depuis la Mongolie et la Sibérie et ce, après un intermède d’un siècle qui avait été marqué par le dépeçage de l’empire à l’instigation des puissances européenne et japonaise, c’est-à-dire sur son flanc Est.

Comparativement, pour l’Inde et à la suite de l’effondrement de l’URSS en 1991, ce schéma s’inverse. Pour New Dehli, le danger provient en effet beaucoup moins de la mer et du littoral que du grand Nord et de ses régions limitrophes qui l’opposent à la Chine et au Pakistan. La guerre froide aura toutefois laissé de part et d’autre des préjugés et des appréhensions tenances qui échappent à ces considérations géographiques, qu’il s’agisse de la relation établie par Pékin ou New Dehli vis-à-vis de Washington et de Moscou. Pour des raisons historiques, une grande partie de l’armée indienne doute de la fiabilité américaine à son endroit.

Des incartades voire de spectaculaires revirements de la Maison Blanche, elle a été ébranlée par trois fois. La première, lorsque les Américains se sont engagés en 1954 à apporter une assistance militaire au Pakistan, qui, en contrepartie, a participé au système d’alliances occidentales (Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est (OTASE), puis pacte de Bagdad). La deuxième, lorsque les Américains ont soutenu les Pakistanais contre les sécessionnistes du Bangladesh en 1971 ; ces derniers bénéficiant en revanche de l’aide des Indiens et de leur partenaire soviétique. La troisième enfin, est liée à la question tibétaine. Depuis 1959, le Dalaï-lama s’est réfugié à Dharamsala dans le Nord de l’Inde et la CIA conduit des commandos tibétains depuis le territoire indien contre des intérêts chinois.

Lorsque Richard Nixon rencontre son homologue Mao Zedong en 1972, Tibétains et Indiens assistent impuissants au lâchage de ces hommes. Malgré les critiques proférées par Pékin contre Washington et Moscou, la Chine, elle, reste à la fois pragmatique et prudente vis-à-vis des États-Unis. D’une part en raison d’une antériorité de liens sino-américains profonds qui remontent à la seconde guerre mondiale alors que Washington soutenait les Chinois dans leur effort de guerre contre les Japonais avec l’envoi notamment des premières escadrilles de volontaires américains commandés par le Général Chenault, les Flying Tigers.

À ce précédent s’ajoute la collaboration discrète dans les années quatre-vingt entre la CIA et les services chinois afin de renseigner les Moudjahidines afghans en lutte contre les Soviétiques. L’idylle sino-américaine est ternie par les massacres des étudiants à Tiananmen en 1989. Washington impose un embargo sur la vente d’armes à Pékin. Il est encore en vigueur aujourd’hui. Dans le même temps, Washington semble donner des signes d’encouragement en faveur de la démocratisation de Taïwan, île avec laquelle les Américains ont signé le très important Taïwan Relations Act. Avec Moscou, l’Inde entretient des relations privilégiées dès son indépendance et la relation militaire au sein de leur partenariat stratégique occupe une place de premier rang.

Depuis l’instauration du régime en 1949, l’État-Parti chinois s’est quant à lui à la fois inspiré de l’URSS défunte ou s’y est référée comme repoussoir. Ainsi, se confondant avec les structures de l’État, le Parti fonctionne sur un mode stalinien. Dans ses choix de développement, y compris dans la volonté de se doter de l’arme nucléaire à partir de 1964, Moscou est le modèle vers lequel les premières générations de communistes et stratèges chinois se tournent. Quitte à devoir renoncer, comme dut s’y plier Mao Zedong, à l’usage de la guérilla au profit d’une modernisation de l’Armée Populaire de Libération et ce, en suivant des modalités plus conventionnelles, c’est-à-dire en optant pour un programme de nucléarisation qu’appelait de ses vœux le Maréchal Peng Dehuai.

Notons que cet usage de la guérilla d’inspiration chinoise a fait bien des émules en Inde même avec le développement d’une mouvance, les Naxalites. Dès les années soixante, elle a recours à une lutte armée de nature asymétrique, et revendique pleinement sa filiation idéologique avec le maoïsme chinois en vue d’instaurer une démocratie directe et défendre les intérêts des paysans. Si cette mouvance s’essouffle aujourd’hui, elle ne constitue pas moins, dans ses modalités profondes, une opposition structurée au modèle de la démocratie représentative et le modèle d’une utopie rurale vivace quoi que malmenée par les bouleversements en Inde liés au développement du capitalisme, la privatisation de l’économie à partir des années quatre-vingt dix et l’explosion des cultures urbaines.

Sur le plan international, que ce soit en Inde ou en Chine, la chute du Mur de Berlin en 1989 puis la chute, trois ans plus tard, de l’URSS est de toutes les mémoires. C’est sur ses cendres (dont la décomposition est à l’origine de l’indépendance de quinze États) qu’Evguenij Primakov, alors ministre des Affaires étrangères de la toute jeune fédération de Russie, devient l’ardent avocat de la multipolarité, en tant qu’alternative à l’hégémonie mondiale exercée par les États-Unis. Ce choix demeure une constante pour Moscou. Cette volonté russe s’est parfois plus clairement exprimée sur la nécessité de constituer un axe « Moscou-Pékin-Delhi ». Véritable serpent de mer, cette idée de « trilatéralisme » n’a pas toujours fait l’unanimité. Ainsi, Pékin a longtemps fait prévaloir le principe de « coexistence pacifique » (heping gongchu, une expression empruntée par Mao Zedong aux Soviétiques) avant d’employer, beaucoup plus tard, celle d’« ascension pacifique » (heping jueqi) sous la présidence (2003-2013) de Hu Jintao, comme doctrine caractérisant ses choix de politique étrangère.

Quelles perspectives ?

Alors que la Chine et l’Inde s’apprêtent en cette fin de XXe siècle à souscrire aux règles de la mondialisation, et à poursuivre le développement de voies alternatives à l’Occident, chacune cherche à consolider sa présence sur ses marges. La Look East Policy pour l’Inde et la volonté pour la Chine de sanctuariser ses intérêts dans le Sud de la mer de Chine en sont la parfaite illustration. Bien que la Russie fasse figure de matrice référentielle à ces velléités de coopération trilatérale, la rivalité systémique qui oppose pour l’heure la Chine à l’Inde augure mal d’une structure pérenne commune aux trois États.

Toutefois, chacun de leurs dirigeants se projette déjà dans une ère post-américaine pour définir leur rôle dans les relations internationales. On en veut pour preuve leur rencontre fortement médiatisée lors du sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai à Tianjin en août 2025. Cette projection leur sera d’autant plus aisée que les axes de leur politique étrangère, sur bien des aspects convergent, et sont même parfois très proches.

Si leur attachement à la défense de leurs intérêts et à leur souveraineté est un premier point commun, leur souhait d’accompagner la mondialisation pour gagner en influence sur la scène internationale en est un autre. Cette idée d’une trilitéralité entre les trois États sera encouragée par Vladimir Poutine et trouvera des échos favorables auprès de Pékin. Tandis que la Chine y verra le moyen de contrer l’unipolarité américaine qu’elle commencera ouvertement à contester, l’Inde se verra chaque année davantage acculée à des choix cornéliens dans le choix de ses priorités de partenariat tout en gardant un avantage, celui d’être ramenée au centre de toutes les attentions. La signature des accords de libre-échange entre l’Inde et l’Union européenne en janvier 2026 confirme cette observation et montre le souhait de l’Inde à privilégier un nouvel équilibre avec ses partenaires européens.

Et pour cause, les faits sont têtus : partageant avec la Chine 3800 kilomètres de frontière commune avec la Chine, New Dehli et Pékin n’ont toujours pas su apaiser leurs litiges frontaliers. Ils s’ajoutent à ceux qui opposent au Cachemire l’Inde au Pakistan, de nouveau entrés en guerre pour une brève période en avril 2025. Pour Pékin, ce foyer de crise constitue avec son prolongement himalayen, « une nouvelle frontière ». Alors que la Chine a réglé la plupart de ses contentieux frontaliers, l’Himalaya est la dernière région de sa périphérie où ses frontières ne sont pas stabilisées. Cette instabilité est liée à une problématique plus profonde, celle que pose l’intégration de deux régions situées sur ses confins. Elles se heurtent aux paradigmes historiques et culturels proprement chinois. Ce sont les provinces du Tibet et du Xinjiang. Elles comptent encore aujourd’hui parmi les régions les plus déshéritées du pays.

Rappelons que chacune est d’autant plus importante, qu’elle ouvre respectivement vers le subcontinent indien et l’Asie centrale. Se comprend d’autant mieux le fait que les questions ouïgoure et tibétaine soient moins traitées par les analystes indiens sous l’angle des droits de l’Homme, comme le font leurs homologues occidentaux, que sécuritaires. Le seul Tibet représente 13 % du territoire chinois. La province est en contact avec l’Inde, le Bhoutan, le Népal, le Myanmar et le Pakistan, sa position en surplomb, ses ressources minières et en eau offrent à Pékin un ascendant considérable par rapport à New Dehli. Le développement du grand Ouest programmé dès la fin des années quatre-vingt-dix par le gouvernement central confère au Tibet une place particulière en tant que province frontalière mais aussi dans les moyens alloués en vue de son essor sur le plan économique. C’est cette région du monde qui verra sans doute de prochaines déflagrations.

Emmanuel Lincot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

12.02.2026 à 16:10

Croissance rapide de la population en Afrique de l’Ouest : les quatre défis que la région doit relever

Serge Rabier, Chargé de recherche Population et Genre, Agence Française de Développement (AFD)

Texte intégral (2506 mots)

L’Afrique de l’Ouest fait face à une expansion démographique accélérée : près de la moitié de la population est âgée de moins de 20 ans. Les défis – insertion sur le marché du travail, transformations urbaines et, à plus long terme, accroissement sensible du nombre des personnes âgées – que pose ce phénomène sont nombreux. S’ils sont relevés, la jeunesse pourra être un véritable moteur pour le développement de la région.

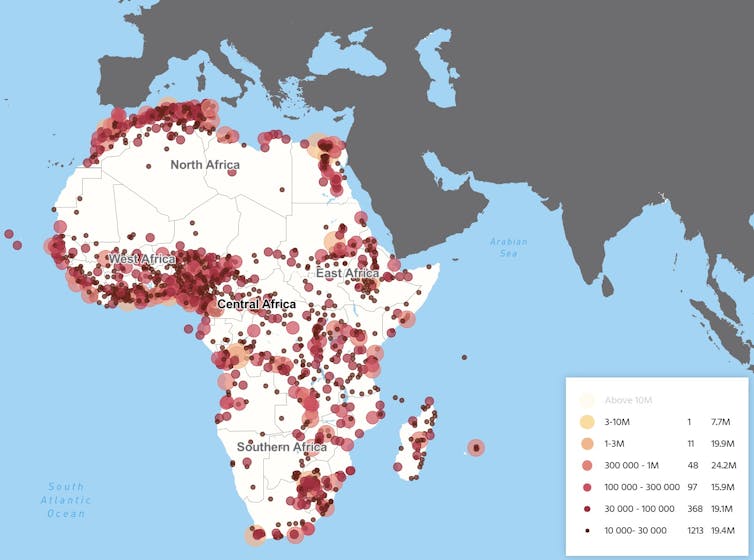

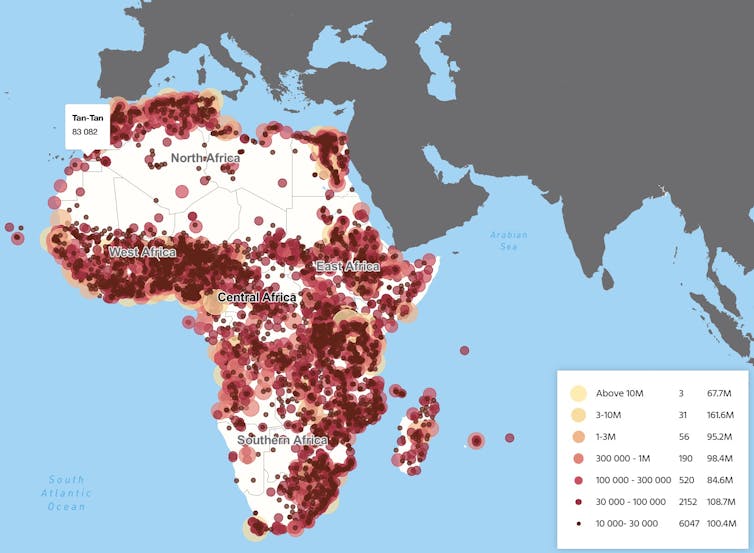

D’ici à 2050, le continent africain devrait compter plus de 2,4 milliards d’habitants, soit presque un milliard de plus qu’aujourd’hui. Cette dynamique est marquée en Afrique subsaharienne et tout particulièrement en Afrique de l’Ouest et centrale (AOC), dont environ 33 % de la population se situe dans la tranche d’âge 10-24 ans en 2025.

L’expansion démographique s’accompagne de transformations économiques, sociales et territoriales majeures : urbanisation rapide et non planifiée, migrations accrues, profondes inégalités de revenus ou d’accès aux services essentiels comme la santé ou l’éducation… Cette expansion peut représenter, pour l’Afrique de l’Ouest, non pas un handicap mais, au contraire, une opportunité de développement à saisir. Mais pour cela, quatre défis devront être relevés.

Défi nunéro 1 : accompagner la transition démographique

Si la mortalité infantile a diminué, la fécondité reste élevée. Les normes sociales pèsent lourdement et les bilans des politiques de planification familiale sont mitigés.

Le mariage demeure une norme sociale centrale, avec un âge moyen au mariage compris entre 18 et 21 ans. Au Mali, 53 % des femmes sont mariées avant 18 ans. Au Niger et au Burkina Faso, plus de la moitié des jeunes filles sont concernées par les mariages précoces. Cette situation contraste avec celle de l’Afrique australe, où l’âge moyen au mariage est d’environ 31 ans. En Afrique de l’Ouest, les normes encadrant le mariage et la stigmatisation des grossesses hors mariage freinent l’autonomie des filles et leur maintien dans le système éducatif. L’assignation pour les femmes mariées à avoir un nombre d’enfants élevé et de prendre en charge les besoins domestique du ménage reste encore largement prédominante. Un grand nombre de jeunes filles quittent le système éducatif dès le secondaire et ne terminent pas le cycle allant jusqu’au baccaluréat.

Les interventions en planification familiale mises en place par les États visent à étendre la couverture contraceptive et à changer les normes reproductives. Mais la baisse de la fécondité reste lente. Les normes culturelles et sociales ainsi que les contraintes financières et logistiques limitent la demande et l’accès à la contraception. Selon l’institut Guttmacher, 23 % des femmes âgées de 15 à 29 ans en Afrique subsaharienne présentent un besoin non satisfait de contraception. Du côté de l’offre, les systèmes publics de santé, souvent sous-financés et peu développés, accordent une place limitée à la distribution de contraceptifs modernes.

Des différences existent cependant entre milieu urbain et milieu rural. Les femmes urbaines – notamment dans les grandes agglomérations – et disposant d’un niveau d’instruction plus élevé présentent généralement des taux de fécondité plus faibles. Entre 2010 et 2019, les femmes ont eu en moyenne 2,7 enfants à Dakar et 3,4 à Abidjan, contre 5,9 en milieu rural au Sénégal comme en Côte d’Ivoire.

L’éducation des filles apparaît comme un autre levier majeur de réduction de la fécondité. Déjà en 2013, l’Unesco soulignait qu’en Afrique de l’Ouest, les femmes pas ou peu éduquées avaient en moyenne 6,7 enfants. Celles ayant achevé le cycle primaire en avaient environ 5,8 et celles ayant suivi des études secondaires 3,9. Une année supplémentaire dans le cycle secondaire pouvait représenter 2 à 3 enfants de moins par femme. Mais le système éducatif connaît de nombreuses difficultés, que ce soit sur le plan de l’offre ou sur celui de la demande en Afrique de l’Ouest :

Sur le plan de l’offre, les systèmes éducatifs souffrent d’infrastructures insuffisantes, de classes surchargées, de programmes mal alignés avec les réalités économiques locales et d’une pénurie criante d’enseignants qualifiés. Les conflits, les crises sociales et l’instabilité politique perturbent aussi les calendriers scolaires et limitent l’accès à l’éducation dans certaines régions.

Du côté de la demande, l’accès à l’éducation est fortement limité par la pauvreté et les coûts directs et indirects de la scolarisation. De nombreux ménages privilégient des stratégies de survie à court terme, comme le travail des enfants, au détriment de l’investissement éducatif. Ces contraintes, combinées aux normes sociales défavorables, aux conflits et à l’insécurité, expliquent les forts taux d’abandon scolaire, en particulier en milieu rural et chez les filles.

À lire aussi : Au Bénin, ces enfants qui quittent l’école pour apprendre un métier

Défi numéro 2 : favoriser l’insertion professionnelle de la jeunesse

La jeunesse africaine, toujours plus nombreuse, est confrontée aux défis du développement. Les jeunes entrants (15-24 ans) sur le marché du travail entre 2025 et 2040 seront par exemple de 93 millions pour le Nigeria et de 13 millions pour la Côte d’Ivoire. La part de la population en âge de travailler augmente progressivement, ce qui exacerbe le besoin de création d’emplois décents.

Les marchés du travail peinent à absorber cette nouvelle main-d’œuvre : derrière le taux de chômage officiel des jeunes, qui est de 8,7 % (2019), se cache un sous-emploi estimé à 35 %. L’économie reste dominée par l’informalité économique, souvent synonyme de précarité et de salaires insuffisants pour sortir de la pauvreté.

Le secteur formel stagne face à un climat des affaires défavorable et une absence de diversification industrielle.

Trois types d’interventions stratégiques pourraient dynamiser l’insertion économique des jeunes en Afrique de l’Ouest face à l’urgence démographique régionale : la formation technique et l’apprentissage, de façon à renforcer les compétences locales pour anticiper les emplois du futur tout en « collant » aux exigences du marché du travail ; la modernisation agricole, pour transformer le secteur rural en un moteur d’emploi stable grâce à des modèles combinés de l’agro-écologie et de l’agro-industrie, encore très polarisées ; enfin, la révolution numérique et le soutien aux start-up pour favoriser l’innovation technologique chez les nouveaux diplômés.

Défi numéro 3 : gérer l’urbanisation et les migrations

L’expansion démographique s’accompagne d’une urbanisation rapide et de mobilités accrues au sein de la sous-région. Entre 2020 et 2050, la population urbaine devrait passer de 54 à 130 millions d’habitants (+140 %) tandis que le nombre d’agglomérations – une agglomération étant entendue comme une zone où la population est de 10 000 habitants ou plus, et où les bâtiments sont espacés de moins de 200 mètres les uns des autres – augmentera de 900 à 1 700.

Cette expansion urbaine rapide fait du foncier un enjeu central, tant pour le logement que pour les infrastructures (transports, assainissement), les services publics et la gestion des déchets. L’enjeu majeur réside moins dans le nombre d’habitants que dans leur localisation et le caractère souvent informel de leurs activités. La gestion des villes, en pleine expansion, supposera un encadrement plus strict du foncier et une planification de long terme des investissements publics.

Par ailleurs, les mobilités sous-régionales sont importantes : si 19 millions d’Africains vivent hors du continent, plus de 21 millions résidaient en 2024 dans un autre pays africain. En Afrique de l’Ouest, deux pays concentraient à eux seuls 51 % des migrants internationaux en 2020 : la Côte d’Ivoire (34 %) et le Nigeria (17 %). Et si la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) demeure un espace majeur de mobilités économiques et de travail, les dynamiques migratoires sont de plus en plus façonnées par les enjeux sécuritaires et climatiques. Selon la Banque mondiale, plus de 32 millions de personnes pourraient être déplacées à l’intérieur de leurs pays d’ici 2050 en Afrique de l’Ouest, du fait de la pénurie d’eau, du recul de la productivité agricole et de l’élévation du niveau de la mer.

Ces facteurs s’ajoutent aux conflits armés, aux crises sécuritaires et aux violences politiques.

Défi numéro 4 : anticiper le vieillissement encore marginal, mais qui pourrait s’intensifier

Si l’Afrique de l’Ouest reste jeune, elle devra affronter le vieillissement de sa population. D’ici à 2050, les plus de 60 ans devraient représenter environ 8 % de la population.

Le principal défi reste l’extension de la couverture sociale. Aujourd’hui, elle est la plus faible au monde, 20 % de la population étant couverte. Cette situation s’explique par le poids de l’économie informelle, surtout en milieu rural, qui limite les systèmes contributifs.

L’évolution des systèmes de protection sociale, santé et retraite dépend du recouvrement fiscal et du développement du salariat formel, encore absent en Afrique, et freinant la soutenabilité future des politiques publiques.

La vitalité démographique exceptionnelle de l’Afrique de l’Ouest pourrait devenir une force motrice du développement. Mais la difficile émergence de politiques publiques (santé, éducation, genre, climat) fragilise son potentiel et alimente les tensions. Sans la mise en œuvre ou le renforcement de ces politiques publiques, l’Afrique de l’Ouest pourra-t-elle parvenir à tirer pleinement parti de sa croissance démographique ?

Serge Rabier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

12.02.2026 à 16:10

Des « miasmes » et « germes » du XIXᵉ siècle au Covid-19, ces controverses historiques sur le mode de transmission des épidémies

David Simard, Docteur en philosophie, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Texte intégral (2341 mots)

Une mise en perspective historique éclaire la position initiale prise par l’Organisation mondiale de la santé lors du déclenchement de la pandémie de Covid-19. L’agence de l’ONU avait d’abord minoré la transmission par voie aérienne, mode de propagation majoritaire du SARS-CoV-2.

Quelques semaines après l’apparition de la pandémie de Covid-19, début 2020, une controverse majeure avait émergé concernant les modes de transmission du virus SARS-CoV-2. Le virus se transmet-il principalement par contact rapproché entre individus et par l’intermédiaire d’objets et surfaces (fomites), ou bien par voie aérienne sur de plus longues distances ?

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait d’abord rejeté l’idée de la transmission aérienne. Puis, elle avait progressivement modifié sa position, reconnaissant finalement cette voie comme la principale forme de propagation du coronavirus.

Cette controverse ainsi que l’évolution de la position de l’OMS s’inscrivent dans un contexte historique plus large, marqué par des débats séculaires sur la nature des épidémies.

Au début du Covid-19 : prédominance du modèle de la transmission par contact

En février 2020, après quelques hésitations en interne, l’OMS a statué officiellement sur les voies de transmission du SARS-CoV-2. Selon elle, le virus se transmet alors directement par les grosses gouttelettes émises par une personne infectée qui tousse ou éternue, et qui sont respirées par une autre personne se trouvant à proximité. Il se transmet également indirectement par l’intermédiaire d’objets ou surfaces contaminées par les gouttelettes émises par les personnes infectées. Ces voies de transmission caractérisent le modèle dit de contact (médiat ou immédiat).

Toutefois, exception faite de certaines procédures en milieu de soins générant des aérosols (intubation endo-trachéale, bronchoscopie…), la voie aérienne n’est pas retenue comme un facteur majeur de transmission. Fin mars 2020, l’agence de l’ONU rejette même catégoriquement cette dernière possibilité, à travers une communication sur les réseaux sociaux.

Une controverse immédiate sur la transmission et les mesures sanitaires

Déclinée par la plupart des autorités politiques et sanitaires à travers le monde (l’U.S. Center for disease control and prevention ou CDC aux États-Unis, l’European Centre for Disease Prevention and Control ou ECDC en Europe…), la minimisation de la transmission dite « aéroportée » (airborne en anglais) a rapidement donné lieu à controverse au sein de la communauté scientifique. En particulier, de nombreuses et nombreux scientifiques et ingénieur·es du domaine de la dynamique des fluides et des aérosols ont mis en avant la transmission aéroportée du Covid-19, mais aussi d’autres infections respiratoires, privilégiant ainsi le modèle dit de l’air.

Ce débat se traduit en pratique par la promotion de mesures sanitaires différentes :

pour le modèle du contact, la distanciation sociale (se tenir à un ou deux mètres les uns des autres), la désinfection des surfaces et le lavage des mains, ainsi que le port d’un masque anti-projections de type chirurgical, en particulier par les personnes infectées, lorsque la distance entre les personnes ne peut être respectée ;

pour le modèle aérien, le port d’un masque de protection respiratoire individuelle de type FFP2 par les personnes infectées ou non, particulièrement dans des lieux clos, et la désinfection de l’air dans ces mêmes lieux, par l’aération et/ou la ventilation filtrée.

Les mesures soutenues par le modèle du contact se fondent sur la théorie selon laquelle les contaminations s’opèrent essentiellement par l’intermédiaire des grosses gouttelettes émises par les personnes infectées. Ces gouttelettes sont porteuses de particules pathogènes, dont la trajectoire est semi-balistique : leur poids les fait tomber rapidement sur le sol à proximité du lieu de leur émission. Pour être contaminé, il faut alors se trouver physiquement proche de la personne infectée, ou toucher des surfaces ou objets (poignée de porte, stylo, téléphone…) où se sont déposées des gouttelettes, et porter ensuite ses mains au visage.

En revanche, les mesures soutenues par le modèle de l’air reposent sur la théorie d’une transmission des particules infectieuses par l’intermédiaire de gouttelettes beaucoup plus fines et légères, appelées microgouttelettes, dont la trajectoire est dynamique, c’est-à-dire répondant aux lois de la mécanique des fluides : elles peuvent être transportées par les mouvements de l’air à plusieurs mètres de leur lieu d’émission (on parle alors d’aérosols).

L’enjeu de santé publique est d’importance : si la théorie de l’aéroportage est correcte, les mesures promues par le modèle du contact sont inadaptées et donc inefficaces. De plus, si un confinement drastique, comme ce fut le cas en 2020, interrompt les transmissions interfoyers, l’absence de prise en compte de l’aéroportage contribue aux contaminations au sein des foyers par les personnes infectées avant la mise en œuvre du confinement.

Un héritage historique

La position initiale de l’OMS en faveur du modèle du contact s’est inscrite dans la suite de la prédominance depuis plus d’un siècle de ce modèle à propos des infections respiratoires. Autour des années 1910, le médecin de santé publique américain Charles Chapin a soutenu le modèle du contact entre les corps individuels pour la plupart des maladies infectieuses, y compris respiratoires, en insistant en outre sur le rôle prépondérant des porteurs asymptomatiques dans les dynamiques épidémiques. Il a tenu pour négligeables les transmissions par fomites (par des objets et surfaces) et par l’air.

Charles Chapin a exercé une très grande influence sur la santé publique du XXᵉ siècle au niveau international, et on considère qu’il a inauguré « une troisième phase révolutionnaire du mouvement moderne de santé publique », après l’assainissement urbain (nettoyage des rues, réseaux d’égouts…) et la lutte contre les maladies infectieuses à partir de la théorie microbienne (isolement des malades, vaccination…).

Mais Chapin a élaboré sa conception sur les modes d’infection selon deux biais majeurs :

il l’a avant tout fondée à partir des infections sexuellement transmissibles et des maladies de l’appareil digestif, en insistant pour ces dernières sur la transmission directe (poignées de main) ou indirecte (alimentation) de matière fécale par les mains non lavées ;

ses considérations sur le rôle des gouttelettes dans les infections respiratoires reposaient uniquement sur des expériences réalisées avec des bactéries, alors que, si l’existence de microbes plus petits que celles-ci était soupçonnée, aucun virus au sens restrictif du terme n’avait été observé. Certaines maladies virales, telles que la grippe, étaient d’ailleurs faussement considérées comme bactériennes.

Comme pour les infections digestives, Chapin a mis en exergue la transmission par les mains pour les infections respiratoires, celles-ci étant souvent portées à la bouche et au nez, et touchant de nombreux objets. Sur le plan épidémiologique, il considérait que le manuportage des microbes contenus dans les sécrétions nasales et buccales suffisait à rendre compte des épidémies respiratoires, y compris de tuberculose pulmonaire, sans faire appel à d’autres mécanismes.

En particulier, il a rejeté la théorie des microgouttelettes élaborée à la fin du XIXᵉ siècle par l’hygiéniste et bactériologiste allemand Carl Flügge, collègue de Robert Koch : sans contester l’émission de telles gouttelettes, il considérait qu’elles étaient très peu porteuses de microbes, contrairement aux plus grosses gouttelettes.

Pourtant, avec l’émergence de la bactériologie dans la seconde moitié du XIXᵉ siècle, la théorie de la transmission des microorganismes infectieux, alors appelés « germes », incluait la voie aérienne, notamment pour la tuberculose pulmonaire (alors appelée « phtisie »). Non seulement Flügge, mais également Koch, Pasteur, etc., soutenaient l’idée de l’air transportant des microbes. Comment, alors, expliquer un tel revirement au début du XXᵉ siècle ?

Un air inquiétant de théorie des miasmes

Si la seconde moitié du XIXe siècle a établi que les maladies infectieuses ont pour cause biologique des microorganismes qui se reproduisent, deux grandes théories étaient auparavant en concurrence : la théorie des germes se transmettant de personne à personne, et la théorie des miasmes se transmettant par l’air. Cette dernière trouve ses racines dès l’Antiquité dans la médecine hippocratique, tandis que la première a surtout commencé à être développée à la fin de la Renaissance par le médecin et philosophe italien Jérôme Fracastor.

Mais en l’absence d’identification des microorganismes, la théorie des germes contagieux n’était pas moins spéculative que la théorie des miasmes supposés émaner, par phénomène de génération spontanée, de la matière en putréfaction et des marécages viciant l’air.

Pour autant, dès Fracastor, l’idée d’une transmission de personne à personne n’excluait pas l’air comme vecteur. Mais, pour Chapin et d’autres, cette idée évoquait trop la théorie des miasmes, tombée en désuétude. De plus, elle était généralement considérée comme plus inquiétante et susceptible d’effrayer les populations, en rendant invisible la voie de transmission par des microgouttelettes plutôt que par de grosses gouttelettes visibles (crachats, postillons…).

Enfin, persistait l’idée issue de la théorie des miasmes selon laquelle, si les maladies sont transmises par l’air, alors la médecine se trouve dans une forme d’impuissance pour les combattre sur le plan prophylactique, ou doit recourir à des mesures considérées comme beaucoup trop contraignantes et complexes.

Malgré l’appropriation de la transmission aérienne par la théorie microbienne dans la seconde moitié du XIXᵉ siècle, sa proximité avec la théorie des miasmes a ainsi favorisé le modèle de la transmission par contact, plus rassurant en ce qu’il écarte le risque volatil.

Épilogue : en 2024, le modèle de transmission du SARS-CoV-2 révisé

Mais tout au long du XXᵉ siècle, et ce dès les recherches sur le virus de la grippe dans les années 1930, des recherches expérimentales ont été menées sur la transmission des infections respiratoires virales par l’air.

Celles publiées sur le Covid-19 ont conduit l’OMS à infléchir sa position, jusqu’à publier en 2024 deux documents qui proposent une révision du modèle de compréhension de la transmission du SARS-CoV-2 en particulier et des maladies respiratoires transmissibles en général. Ils mettent en exergue la transmission aéroportée en milieu intérieur et proposent un nouveau modèle de gestion du risque, en précisant la terminologie afférente en conséquence (aéroporté, transmission aéroportée, transmission par aérosols…). Reste à savoir dans quelle mesure l’héritage historique, profondément ancré dans les pratiques médicales et paramédicales, pourra être dépassé.

Alors que les infections respiratoires sont récurrentes, que le Covid-19 sévit plusieurs fois par an, et que de nouvelles pandémies respiratoires sont probables, l’enjeu de santé publique s’avère fondamental.

David Simard est membre du Comité d’Orientation et de Dialogue de Santé Publique France, ainsi que du Collège des Humanités Médicales.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview