12.02.2026 à 10:29

Les clauses environnementales des accords de libre-échange sont-elles efficaces ? L’exemple de la pêche

Clément Nedoncelle, Chercheur en economie INRAE, Inrae

Basak Bayramoglu, Directrice de recherche, Inrae

Estelle Gozlan, Chercheuse, Inrae

Thibaut Tarabbia, chercheur, Paris School of Economics – École d'économie de Paris

Texte intégral (1327 mots)

Une étude montre que les clauses environnementales contenues dans les accords de libre-échange sont ambivalentes : leur succès dépend, pour beaucoup, du contexte global et de la volonté politique à les mettre en œuvre. Le principal problème ? Elles ne contribuent pas vraiment à transformer les modèles et les pratiques qui nuisent le plus à l’environnement.

Les projecteurs sont actuellement braqués sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, signé le 17 janvier 2026 et déjà très contesté. Nombre de préoccupations portent sur les effets délétères qu’il pourrait avoir sur l’environnement.

Peut-on concilier commerce international et protection de l’environnement ? Cette question dépasse les forêts amazoniennes ou les bœufs brésiliens. Il touche aussi un bien commun trop souvent oublié : les océans et les pêcheries qui en dépendent.

Les pêcheries sont, en effet, un pilier de la sécurité alimentaire mondiale. Elles nourrissent des milliards de personnes, font vivre des communautés entières dans les pays côtiers et assurent une part cruciale des exportations des pays du Sud global. Et pourtant, elles s’épuisent : selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à peine 65 % des stocks mondiaux de poissons sont exploités durablement, contre 90 % dans les années 1970.

Face à ce déclin, les gouvernements mobilisent un éventail de politiques : quotas, aires marines protégées, taxes, subventions… Mais un autre outil, plus discret, joue un rôle croissant : celui es accords commerciaux, qui incluent désormais des « clauses environnementales » censées limiter les effets néfastes du commerce sur la nature. Certaines portent directement sur les pêcheries. Mais sont-elles efficaces ?

Notre étude récente publiée dans la revue World Development analyse les conséquences économiques et écologiques de ces clauses, appliquées au secteur des pêcheries. En examinant plus de 700 accords commerciaux conclus depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons comparé ceux qui comportaient des clauses sur la pêche à ceux qui n’en prévoient pas.

Nous avons ainsi étudié leur effet sur le niveau trophique moyen des prises, c’est-à-dire la position des poissons pêchés dans la chaîne alimentaire. Si cet indicateur baisse, cela signifie que l’on pêche des espèces de plus en plus petites et basses dans la chaîne, et donc que les grands prédateurs marins disparaissent.

À lire aussi : Que sait-on sur les captures accidentelles de dauphins dans le golfe de Gascogne, et pourquoi est-il si difficile de les éviter ?

Un filet de sécurité, mais qui dépend du contexte national

Notre étude montre un résultat principal : les accords commerciaux sur la pêche détériorent la durabilité des ressources marines, mais l’inclusion de clauses environnementales atténue significativement cette dégradation. Ces clauses limitent les dégradations supplémentaires provoquées ou accentuées par la libéralisation des échanges.

En clair, ces dispositions environnementales jouent un rôle de filet de sécurité : elles empêchent la situation de se dégrade davantage, sans pour autant l’améliorer spectaculairement. Les effets positifs apparaissent lentement, entre cinq et neuf ans après la signature.

Ces résultats ont des implications au-delà des pêcheries. En effet, depuis une quinzaine d’années, les accords commerciaux ont intégré une multitude de clauses environnementales : sur les forêts, le climat, la pollution, la biodiversité… Toutefois, si ces dispositions ont parfois prouvé leur efficacité – pour réduire la déforestation ou les émissions polluantes, par exemple – leurs effets varient fortement selon les secteurs et les pays. Ils dépendent notamment largement de la qualité des institutions des pays signataires : les pays dotés d’une gouvernance solide en tirent bien plus de bénéfices écologiques.

Autrement dit, cela peut fonctionner, mais d’abord là où les États sont capables de les mettre en œuvre.

À lire aussi : Quel est le poids exact de la France dans la « déforestation importée » qui touche l’Amazonie ?

Un impact limité sur les pratiques de pêche

Notre étude souligne aussi le revers de la médaille, autrement dit l’ambivalence de ces politiques : elles peuvent atténuer les dégâts écologiques, mais pas nécessairement transformer les comportements économiques qui en sont à la source.

En effet, les améliorations écologiques observées, par rapport à un accord de libre-échange dépourvu de dispositions environnementales, ne sont pas tant liés à la transformation des pratiques de pêche – comme l’abandon du chalutage destructeur – qu’à la réduction forte des volumes pêchés et exportés.

Les clauses environnementales semblent donc d’abord agir comme des freins au commerce plutôt que comme des moteurs d’innovation durable. Elles freinent la pression commerciale, mais sans transformer le modèle de production vers davantage de soutenabilité.

Elles montrent surtout que la réussite de la transition écologique ne dépend pas uniquement des règles internationales, mais de la volonté politique et institutionnelle de les faire vivre par les États.

À lire aussi : À quelles conditions peut-on parler d’activités de pêche « durables » ?

Un enjeu de volonté politique

La question dépasse donc le commerce international : tout se joue dans la capacité des États à appliquer localement des engagements pris au niveau supranational. Une clause environnementale n’a d’effet que si la capacité des administrations à contrôler et sanctionner suit.

Sans investissement dans la mise en application et l’accompagnement des secteurs concernés, ces accords ne peuvent donc agir qu’à la marge. L’enjeu n’est donc pas d’ajouter des obligations dans les traités, mais de s’assurer qu’elles sont réellement mises en œuvre, seule condition pour changer les pratiques plutôt que simplement freiner le commerce.

Dans le débat sur l’accord UE–Mercosur, beaucoup craignent que l’environnement serve à nouveau de variable d’ajustement aux intérêts commerciaux. Nos recherches montrent qu’il n’y a pas de fatalité : si les clauses environnementales sont ambitieuses, assorties de mécanismes de suivi et appliquées par des États capables de les faire respecter, elles peuvent réellement protéger les ressources naturelles.

Basak Bayramoglu est membre de la Chaire Énergie et Prospérité, sous l'égide de La Fondation du Risque.

Clément Nedoncelle, Estelle Gozlan et Thibaut Tarabbia ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

12.02.2026 à 10:29

Accord UE-Mercosur : quand la radiochronologie retrace l’histoire agricole de la Pampa en Amérique du Sud

Amaury Bardelle, Doctorant au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay

Anthony Foucher, Chercheur CEA au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Olivier Evrard, Directeur de recherche, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); Université Paris-Saclay

Pierre-Alexis Chaboche, Chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE), Université Paris-Saclay

Renaldo Gastineau, Chercheur postdoctorant au laboratoire EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc

Texte intégral (3091 mots)

Alors que l’accord UE-Mercosur suscite de vives inquiétudes chez les agriculteurs européens, il ne faut pas éluder ses conséquences environnementales potentielles en Amérique du Sud. Notre étude récente, qui s’appuie sur la datation radiométrique de sédiments, a permis de reconstituer une histoire des pollutions agricoles dans la Pampa uruguayenne. Or, en matière de pesticides, la terre n’oublie pas : on retrouve par exemple du DDT, pourtant interdit depuis des décennies, dans des prélèvements récents.

Alors que la récente signature de l’accord commercial entre l’Union européenne (UE) et le Mercosur fait encore débat, on a beaucoup parlé – à raison – de ses retombées pour les agriculteurs français et européens. On a, par contre, beaucoup moins évoqué les impacts que cet accord pourrait avoir sur l’environnement dans les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay).

L’Amérique du Sud est aujourd’hui devenue une puissance agricole mondiale, et l’un des premiers producteurs de soja dans le monde. La production de cette légumineuse est en effet passée de 297 000 tonnes en 1961 à 210 millions de tonnes en 2024, soit plus de la moitié de la production mondiale d’après les statistiques de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Cette expansion agricole se fait au détriment des espaces naturels. La région amazonienne retient souvent l’attention du grand public et des médias. Pourtant, il ne s’agit pas – loin s’en faut – du seul ensemble d’écosystèmes naturels (ou « biome ») à pâtir de l’expansion agricole. C’est également le cas de la Pampa, localisée entre le sud du Brésil, l’Uruguay et dans le nord-est de l’Argentine. Sa superficie dépasse les 1,2 million de kilomètres carrés (km²), soit plus de deux fois la superficie de la France hexagonale.

Ces vastes étendues de prairies naturelles constituent un vaste réservoir de biodiversité et un important puits de carbone. En 2023, une équipe de chercheurs brésiliens y avait identifié plus de 12 500 espèces différentes. L’accélération de la conversion de la Pampa en cultures, en prairies intensives et en plantations forestières commerciales au cours des dernières décennies menace ainsi les services fournis par ces écosystèmes.

Afin de reconstituer l’histoire agricole de ces écosystèmes depuis les 80 dernières années, nous avons collecté et analysé les sédiments qui se sont déposés au cours du temps dans le réservoir du barrage de Rincón del Bonete, sur le rio Negro, en étroite collaboration avec des chercheurs uruguayens.

Nous avons ensuite procédé à des analyses pour dater ces échantillons, en nous appuyant sur les traces de radionucléides à la fois naturels (qui retombent en continu avec les pluies) et artificiels (issus des essais nucléaires atmosphériques réalisés entre les années 1950 et les années 1970) qu’on y retrouve. Nous avons ainsi abouti à une remise en perspective historique inédite de l’histoire agricole de la région.

Des archives naturelles de l’histoire agricole

Ces sédiments jouent le rôle d’archives naturelles. En effet, chaque année, au fil des évènements pluvieux et des crues, les sédiments érodés à l’amont du rio Negro et transportés par la rivière se déposent dans le réservoir. Leur collecte et leur analyse permettent ainsi de reconstruire l’histoire des paysages de la région depuis l’inauguration du barrage hydroélectrique en 1945. C’est l’un des barrages l’un des plus anciens d’une telle ampleur en Amérique du Sud.

L’analyse de cette archive sédimentaire (intensité des flux sédimentaires, détection de pesticides…) a permis de reconstruire quatre grandes phrases de développement agricole dans la région :

De la fin de la Seconde Guerre mondiale à 1963 : une agriculture conventionnelle en continu, basée sur la mise en place de rotations annuelles, se développe. Ce système est associé, dans notre analyse, à des flux sédimentaires importants. Comprendre : une quantité importante de terres agricoles étaient alors lessivées par les pluies et transportées par le rio Negro.

De 1963 aux années 1990 : un système associant cultures et élevage se met en place. Il permet la réduction des flux sédimentaires. Cette période est caractérisée par la première détection de pesticides dans l’archive sédimentaire.

Des années 1990 au début des années 2000 : l’usage du semis direct, c’est-à-dire de cultures sans labour, commence à se répandre dans la région. Cette évolution est liée au développement de variétés de soja génétiquement modifiées, conçues pour être résistantes au glyphosate, qui pouvait ainsi être répandu pour détruire les adventices (les « mauvaises herbes ») sans endommager la culture principale.

Accompagnée d’une rotation entre polyculture et élevage, cette pratique semble avoir contribué à la réduction de l’érosion des sols, puisque cette période enregistre les plus faibles taux de sédimentation de la séquence. Cette période coïncide aussi avec d’importantes plantations d’arbres exotiques, principalement l’eucalyptus, utilisé pour produire de la pâte à papier.

À partir de 2007 : bien que le semis direct ait été adopté par la majorité des agriculteurs, les pratiques agricoles s’intensifient. La monoculture continue intensive ou une double récolte au cours de l’année (généralement une succession de soja et de céréales) est souvent de mise.

De nombreuses zones naturelles sont alors converties pour la culture du soja et la plantation d’eucalyptus. En conséquence, cette période enregistre les plus forts taux de sédimentation et les flux de pesticides les plus élevés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Des traces récentes de pesticides interdits, comme le DDT

Parmi les pesticides retrouvés au sein des sédiments déposés récemment dans le barrage uruguayen, on retrouve notamment des substances interdites en Europe et aux États-Unis, telles que le Mirex – utilisé dans les plantations d’eucalyptus – ou le DDT.

Ce pesticide nocif à la fois pour l’humain et l’environnement, désormais interdit dans la quasi-totalité du monde, a été historiquement utilisé comme insecticide pour l’agriculture. Il fut également largement répandu à travers l’Amérique lors de grandes campagnes d’éradication des vecteurs du paludisme au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

L’explication la plus probable derrière la réapparition du DDT serait une remobilisation des quantités de ce pesticide déjà présentes dans l’environnement. Cela pourrait faire suite à l’augmentation de l’érosion des sols cultivés depuis des décennies, ainsi qu’à la mise en culture et à l’érosion de nouvelles terres, faisant partie d’espaces naturels qui avaient été traités avec du DDT au milieu du siècle dernier.

À lire aussi : Pesticides et biodiversité, les liaisons dangereuses

Les essais nucléaires du siècle dernier, utiles pour la datation

Dans notre étude, nous avons combiné plusieurs analyses à haute résolution des sédiments accumulés par le barrage. L’analyse historique a été rendue possible grâce à la datation des couches successives de sédiments, réalisée à travers l’analyse de radionucléides à la fois naturels (qui retombent en continu avec les pluies) et artificiels (liés aux essais nucléaires atmosphériques réalisés entre les années 1950 et les années 1970).

Ces essais nucléaires, menés principalement par les États-Unis, l’Union soviétique et la France, sont en effet associés à des émissions de césium et de plutonium spécifiques, dont ils sont, en quelque sorte, la signature. De quoi aider à reconstruire l’âge des couches successives de la séquence sédimentaire.

Nous avons ensuite pu mettre en relation les propriétés des sédiments avec des données historiques, telles que les statistiques agricoles ou d’usage des sols, afin de proposer cette analyse historique de l’impact des changements paysagers.

Les impacts environnementaux à venir dans la Pampa

Les impacts environnementaux liés à la mise en culture de la Pampa sont déjà très nets, mais ce n’est malheureusement peut-être que le début.

À ce jour, seuls 20 % des prairies qui étaient encore en place en 1985 ont été transformées. Les prairies de la Pampa, qui recouvraient 83 % de la zone étudiée en 1985, ne représentaient plus que 60 % de la surface en 2022. Autant d’espaces où les activités agricoles et sylvicoles pourraient continuer à se développer.

Dans ce contexte, les accords commerciaux qui ont été conclus entre les pays du Mercosur et de l’Union européenne – mais aussi avec d’autres grandes puissances, telles que la Chine – auront un impact. Ils favoriseront les exportations et augmenteront la demande en produits tels que le soja et la pâte à papier. Ce faisant, ils risquent d’exacerber l’expansion et l’intensification agricole, ainsi que leurs impacts environnementaux.

L’approche développée, qui a donc permis de reconstruire une perspective historique inédite, pourrait être prolongée dans le temps pour suivre les impacts environnementaux à venir dans la région, en lien avec les évolutions réglementaires et commerciales en cours.

Amaury Bardelle a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du projet AVATAR (ANR-22-CE93-0001), du projet ClimatAmSud CELESTE et du CNRS (International Research Project - IRP - CELESTE Lab).

Anthony Foucher a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du projet AVATAR (ANR-22-CE93-0001), du projet ClimatAmSud CELESTE et du CNRS (International Research Project - IRP - CELESTE Lab).

Olivier Evrard a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du projet AVATAR (ANR-22-CE93-0001), du projet ClimatAmSud CELESTE et du CNRS (International Research Project - IRP - CELESTE Lab).

Pierre-Alexis Chaboche a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du projet AVATAR (ANR-22-CE93-0001), du projet ClimatAmSud CELESTE et du CNRS (International Research Project - IRP - CELESTE Lab).

Renaldo Gastineau a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du projet AVATAR (ANR-22-CE93-0001).

12.02.2026 à 09:43

Adolescence : comment le téléphone change les codes amoureux

Marine Lambolez, Doctorante, ENS de Lyon

Texte intégral (1949 mots)

S’ils se croisent tous les jours au collège ou au lycée, c’est sur les réseaux sociaux que les adolescentes et les adolescents choisissent souvent de déclarer leur flamme. S’agit-il d’échapper aux regards moqueurs en cas de déconvenue ? Ou est-ce au contraire un moyen de rechercher une validation ? Penchons-nous sur ces nouveaux codes amoureux.

L’utilisation du téléphone portable personnel par les plus jeunes fait l’objet de nombreuses craintes et fantasmes dans le débat public. La proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans en témoigne : l’inquiétude vis-à-vis des liens virtuels entretenus par les ados ne faiblit pas.

S’il est important de protéger les personnes mineures de rencontres en ligne avec des individus malintentionnés, souvent plus âgés, il ne faut pas croire que les réseaux sociaux ne leur servent qu’à communiquer avec des inconnus.

Les discussions en ligne jouent un rôle central dans les sociabilités adolescentes, même avec les camarades de classe croisés toute la semaine à l’école. Plus précisément, le portable participe activement à la naissance des amours de jeunesse et occupe une place importante dans les échanges amoureux des jeunes.

Se rapprocher en ligne

Le fait de se parler, en ligne, dans des conversations privées, c’est-à-dire auxquelles seuls les deux participants ont accès, semble être un préambule obligatoire à la mise en couple chez les jeunes. Plutôt que le temps passé ensemble, les rendez-vous donnés hors de l’établissement scolaire ou le premier baiser, c’est le fait de s’écrire sur ses réseaux personnels qui atteste du caractère intime de la relation.

Dans mon enquête auprès de jeunes de 13 ans, il apparaît que les interactions en ligne ont la même valeur que les moments partagés « in real life » quand il s’agit de nouer, alimenter ou rompre des relations amoureuses. Par exemple, pour Amina, en couple depuis huit mois sur la plateforme Discord avec un garçon qu’elle n’a jamais vu, la rencontre n’est ni souhaitée ni préalable au fait de se dire en relation sérieuse.

À lire aussi : Au téléphone, les adolescents ne répondent plus : manque de politesse ou nouveaux usages ?

Vladimir, lui, se sert des réseaux sociaux pour séduire et considère que ne plus se parler via ces interfaces scelle la fin d’une relation. Lorsqu’il veut se rapprocher d’une fille, il ne lui demande pas son numéro de téléphone mais son compte Instagram ou Snapchat. Un autre jeune, Fabio, détaille la façon dont il s’est rapproché d’une amie, jusqu’à leur mise en couple officielle :

« Alors, j’ai fait une photo torse nu dans ma salle de bain, je voulais mentionner des personnes sur Insta[gram], j’ai vu son nom et j’ai cliqué parce que c’était la première personne proposée et, vu qu’avant c’était ma meilleure amie entre guillemets… Du coup je l’ai identifiée, après elle a mis l’émoji avec les cœurs dans les yeux. Et voilà, après elle m’a identifié dans sa story. J’ai fait de même et on a commencé à se rapprocher. »

L’importance que Fabio porte au type d’émojis employé montre bien la valeur apportée à ce simple symbole numérique qui évoque la précision avec laquelle certaines et certains se souviennent de la première déclaration de leur partenaire.

La drague en ligne permet aux jeunes de choisir leurs mots avec plus de réflexion, et de prétexter de fausses manipulations, des blagues ou l’emprunt du téléphone par un ami ou une amie en cas de « râteau ». Ces échanges virtuels présentent aussi le grand avantage d’être secrets : le flirt adolescent échappe ainsi aux regards souvent moqueurs de la cour d’école ainsi qu’aux interdictions familiales.

Preuves d’amour virtuelles

Les réseaux proposent des fonctionnalités qui mettent en lumière la proximité partagée entre deux contacts : amis proches sur Instagram, flammes sur Snapchat, pseudo et émojis personnalisés sur Messenger… Autant d’options qui soulignent le lien spécial entre deux personnes, pour elles-mêmes et parfois aux yeux des autres utilisateurs.

À lire aussi : Le crush à l’adolescence : une pratique culturelle ?

Documenter sa relation en publiant des photos prises à deux, liker et commenter les publications de l’élu·e de son cœur, sont autant de manifestations virtuelles d’engagement amoureux qui rassurent les adolescent·es sur les sentiments de leurs partenaires. Ces preuves d’amour en ligne prennent encore plus d’importance quand le jeune couple n’a pas l’occasion de soumettre son idylle au regard extérieur en dehors du monde connecté, c’est-à-dire quand les jeunes se connaissaient au collège mais sont dans des lycées différents, sont en couple à distance ou se connaissent via une activité extra-scolaire.

La sociologue Claire Balleys écrit :

« Les adolescents fonctionnent entre eux comme un public participatif et évaluateur. Ils sont à la fois spectateurs et acteurs du lien social entre pairs, en ce sens qu’ils prennent activement part à la construction, à la négociation et à la gestion des relations amicales et amoureuses. »

Rendre publiques ses relations amoureuses sur les espaces en ligne est un enjeu majeur dans la hiérarchie sociale adolescente. La popularité s’acquiert notamment par la validation externe de sa relation amoureuse, en choisissant un·e partenaire convenable et en mettant en scène des comportements amoureux adéquats.

Le contrôle du téléphone comme abus amoureux

La question du contrôle du téléphone portable est centrale quand il s’agit d’adolescent·es et de jalousie. 72 % des jeunes interrogés en entretien, filles comme garçons, répondent « Oui » à la question : « Est-ce que tu laisserais ton copain ou ta copine regarder tes messages sur ton téléphone ? » Plusieurs élèves racontent comment ce droit de regard téléphonique fonctionnait dans leurs couples précédents :

Céleste : Alors ça, on en a parlé parce qu’il avait mon code de téléphone et j’avais le sien. Alors s’il veut fouiller avec qui je parle, il y a pas de souci. J’ai rien à me reprocher. Il peut regarder mes discussions, oui bien sûr, ça fait suspect sinon.

Malvina : Bah oui, le gars avec qui j’étais, il connaissait mes codes, il les avait même.

ML : Et est-ce que toi, tu voudrais voir ses messages ?

Malvina : Je lui fais confiance, mais de temps en temps bon… ça fait du bien de regarder. Enfin, j’avais tout le temps ses codes, donc je savais qu’il faisait rien.

Pour ces ados, si l’on est fidèle, notre partenaire devrait pouvoir fouiller dans notre téléphone sans que cela soit un problème.

Zlatan : Oui, elle a mon code.

ML : Ok, sans hésitation ?

Zlatan : Oui.

ML : Et toi, tu lui demanderais de regarder ses messages ?

Zlatan : Oui. Enfin, je prends pas son téléphone, mais juste si je vois un truc ou quoi je demande son téléphone, je regarde, voilà. Déjà ça peut rassurer, ça peut beaucoup rassurer et faire confiance aussi.

Puisque la plupart d’entre eux se draguent virtuellement avant de se dire en couple, toute conversation sur les réseaux devient suspecte. Vouloir garder une part d’intimité en ligne serait alors un red flag laissant soupçonner une tromperie.

Karim : Après, si elle fait une crise de jalousie, ça veut dire qu’elle m’aime vraiment, ça veut dire qu’elle tient à moi. Par exemple, si elle voit que j’ai une copine sur Instagram, je la [cette copine] bloque d’abord, je parle avec elle et après si elle veut bien, je reste avec elle, si elle veut pas, ben je sais pas comment ça se passerait.

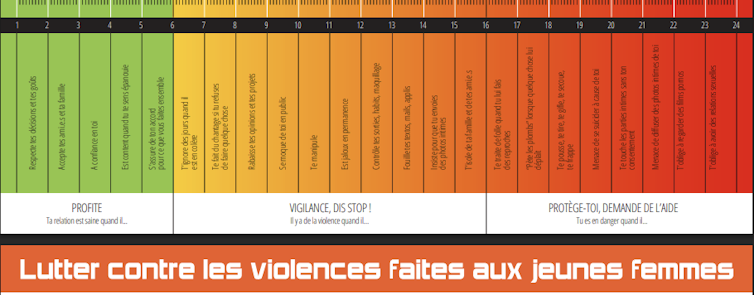

Toutefois, d’après le violentomètre – outil conçu en Amérique latine, puis adapté en 2018 par les Observatoires des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis et de Paris, l’association En Avant Toutes et la Mairie de Paris, pour déterminer ce qui relève ou non des violences – si un partenaire « contrôle tes sorties, fouille tes textos et est jaloux et possessif en permanence », il faut être vigilant·e et « dire stop ! » à ces comportements.

D’autres cyberviolences émaillent parfois les relations amoureuses : divulgations d’échanges intimes, harcèlement, montages photos violents…

Rappeler ces risques n’est cependant pas condamner l’utilisation des réseaux par les ados, car leur diabolisation empêche une éducation aux bonnes pratiques numériques et laisse les jeunes démunis face à leurs premiers téléphones, avant ou après 15 ans.

Marine Lambolez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview