10.02.2026 à 16:49

McDonald's : vers un retour des jouets en plastique dans le Happy Meal ?

Sophie Renault, Professeur des Universités en Sciences de Gestion et du Management, Université d’Orléans

Texte intégral (1761 mots)

Bannis des menus enfants depuis 2022, les jouets en plastique font leur retour chez McDonald’s par l’intermédiaire d’une collaboration avec Playmobil. Derrière l’argument du plastique végétal, que dit vraiment ce retour ? Et qu’omet-il de rappeler ?

Novembre 2025 marque, en France, un tournant symbolique chez le géant du fast-food McDonald’s. Après plusieurs années de « diète plastique » dans le menu enfant où il a fallu se contenter de cartes à collectionner, de coloriages ou d’autres livrets d’activité, les jouets en plastique ont fait leur grand retour dans le Happy Meal.

Grâce à une collaboration avec Playmobil, McDonald’s tourne la page du « tout-papier ». L’enseigne semble entonner le refrain d’Elmer Food Beat : « Le plastique, c’est fantastique. » Ce revirement s’appuie sur une mécanique redoutable mêlant nostalgie et vernis écologique.

À lire aussi : La nostalgie, un puissant levier du marketing

Du jouet jetable à l’objet patrimonial : la requalification morale du plastique

En France, depuis le 1er janvier 2022, la loi Agec (anti-gaspillage pour une économie circulaire) interdit, dans son article 81, la distribution de jouets en plastique dans les menus destinés aux enfants. Il s’agit, d’une part, de réduire les déchets à usage unique et, d’autre part, de limiter l’exposition des enfants à des objets à faible durée de vie. En filigrane, cette mesure interroge le rôle des jouets comme leviers d’attractivité des offres de restauration rapide auprès des plus jeunes, dans un contexte de préoccupations croissantes liées à la prévention de l’obésité infantile et à la promotion de pratiques alimentaires plus équilibrées. Pour les enseignes de restauration rapide à l’instar du géant McDonald’s, cette mesure a signé la fin d’un pilier historique du menu enfant, longtemps structuré autour de la promesse d’un jouet en plastique à collectionner.

Durant cette parenthèse, où le jouet enfant était principalement réduit à du papier ou carton, le plastique n’avait pas quitté l’écosystème de McDonald’s. Il s’était simplement déplacé vers la cible adulte. C’est là toute l’habileté de la stratégie du géant du fast-food. Alors que l’enfant apprenait la sobriété écologique, les opérations pour adultes remettaient l’objet en plastique au centre du désir. En France, ce déplacement s’est matérialisé en 2025 autour de deux opérations emblématiques.

Tout a commencé avec les collaborations menées avec des univers culturels fortement chargés en capital affectif à l’occasion d’une part de la sortie du film Minecraft en avril, puis de la nouvelle saison de Mercredi en juillet 2025. Des figurines en plastique à vocation de collection ont été intégrées à des menus et dispositifs promotionnels tournés vers une clientèle adulte.

Du jouet pour enfants à l’artefact pour « kidults »

L’objet change ainsi de statut : de jouet jetable pour enfant, il devient artefact culturel pour kidults. La contrainte environnementale n’a pas fait disparaître le plastique. Elle l’a requalifié, en l’inscrivant dans une économie de la nostalgie et de la collection, socialement plus acceptable.

La subtilité réside dans le changement de statut du jouet en plastique : dans le menu enfant, le plastique était devenu un déchet polluant à bannir ; dans le menu adulte, il est célébré comme un objet de collection. En réhabilitant le plastique auprès des parents, McDonald’s a préparé les esprits. Une fois que le plastique a été « relégitimé » par la culture pop, il devenait plus simple de le réintroduire dans le menu enfant. Encore fallait-il lui trouver une vertu morale.

Pour acter ce retour en arrière, le choix du partenaire était crucial. Il semble, dans ce contexte, que l’association avec Playmobil ait pu agir comme un bouclier. Contrairement aux jouets sous licence de films, séries ou autres dessins animés susceptibles d’être jetés une fois la mode passée, les figurines Playmobil bénéficient d’une aura de respectabilité.

Il s’agit de jouets robustes qui se transmettent de génération en génération. L’argument implicite est fort, il ne s’agit pas d’un déchet plastique mais d’un patrimoine ludique. En outre, la collection de dix figurines d’animaux sauvages s’inscrit dans un imaginaire largement associé à la préservation de la nature et à la protection du vivant, ce qui renforce la portée affective et symbolique de l’opération.

Le « plastique végétal » : fantastique ou cynique ?

Face à l’urgence climatique, pour que ce retour soit socialement acceptable, il fallait un argument technique imparable : le plastique végétal. C’est ici que l’analyse doit se faire critique, car le terme flirte avec le malentendu.

D’une part, dire qu’un plastique est végétal signifie qu’il est fabriqué à partir de biomasse (fibres de canne à sucre, amidon de maïs, etc.) et non de pétrole. S’il s’agit d’un progrès en termes d’empreinte carbone, un polymère végétal a toutefois des similitudes avec son cousin pétrolier. S’il est perdu dans la nature, il mettra des décennies à se désagréger.

D’autre part, fabriquer des millions de figurines en plastique végétal implique d’utiliser des ressources agricoles. La systématisation de cette production pour des objets considérés comme « gratuits » pose la question de l’allocation des terres arables dans un monde aux ressources contraintes.

Enfin, et c’est peut-être la critique fondamentale, le plastique végétal est une solution technologique qui permet de tout changer pour que rien ne change. Il valide la poursuite d’un modèle basé sur la distribution massive de petits objets manufacturés avec un repas, plutôt que de questionner la nécessité même de ce « cadeau » systématique. De là à parler d’habillage éthique, il n’y a qu’un pas…

Du Happy Meal au Happy Doggy : déplacer l’affect pour légitimer le plastique

Chez McDonald’s, les enjeux environnementaux n’ont pas fait disparaître le plastique. Ils l’ont rendu plus rare, plus scénarisé et de facto plus désirable. Dans le Happy Meal, les jouets en papier et carton demeurent ainsi la norme. Lorsque le jouet en plastique réapparaît, il est présenté comme un collector, pensé pour durer. La circulation de ces objets sur les plates-formes de vente en ligne, comme Vinted ou leboncoin, en témoigne. Le plastique se voit attribuer une seconde vie, socialement valorisée, qui le distingue du jetable.

In fine, le problème ne serait plus la matière, mais l’éphémère. Le jouet en soi n’est pas problématique, en revanche son absence de valeur affective l’est. Quid en ce sens des jouets en papier/carton ayant succédé à l’ère du plastique ? Ne sont-ils pas jetés bien plus rapidement que leurs homologues en plastique ? En requalifiant subtilement le plastique comme support de mémoire et de collection, McDonald’s transforme une pratique de consommation potentiellement dissonante en plaisir légitime.

L’introduction en novembre 2025 de jouets pour chiens (les Happy Doggy) dans le menu Best Of s’inscrit dans cette logique de déplacement symbolique. Le plastique trouve dans l’univers du pet marketing un nouvel espace de légitimation affective, moins exposé aux injonctions de sobriété adressées à la consommation enfantine.

Sophie Renault ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.02.2026 à 16:47

Comment deux amnésiques ont révolutionné nos connaissances sur la mémoire

Olivier Després, Professeur de neuropsychologie - laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives (LNCA, CNRS-UNISTRA), Université de Strasbourg

Texte intégral (1529 mots)

Comment nous souvenons-nous des choses ? Paradoxalement, deux des personnes qui ont le plus aidé les neuroscientifiques à répondre à cette question étaient amnésiques. Retour sur les histoires exceptionnelles d’Henry Molaison et de Kent Cochrane, deux patients hors norme.

Et si perdre la mémoire n’était pas seulement une tragédie, mais aussi une clé pour comprendre ce que signifie se souvenir ? Deux patients, Henry Molaison et Kent Cochrane, ont marqué l’histoire des neurosciences au XXᵉ siècle.

Le premier, opéré en 1953 pour traiter une épilepsie sévère, a révélé le rôle crucial d’une structure cérébrale, l’hippocampe, dans la formation des souvenirs. Le second, victime d’un accident de moto en 1981 ayant provoqué une hémorragie cérébrale sévère, a montré que la mémoire du passé et la capacité à se projeter dans l’avenir reposent sur les mêmes réseaux cérébraux.

Leurs destins ont bouleversé notre compréhension de la mémoire humaine et, plus largement, de l’identité elle-même. Voici leurs histoires.

Henry Molaison, plongé à jamais dans l’oubli

Né en 1926, Henry Molaison souffrait depuis l’enfance d’une épilepsie résistante aux traitements médicamenteux. En 1953, le neurochirurgien William Scoville lui proposa une solution radicale : retirer une partie de ses lobes temporaux médians, situés à la base du cerveau et comprenant notamment les deux hippocampes (l’hippocampe est une structure présente de manière symétrique dans les deux hémisphères cérébraux).

L’intervention permit de réduire la fréquence des crises, mais bouleversa la vie du patient à jamais : Henry perdit la capacité de créer de nouveaux souvenirs, une amnésie dite « antérograde ».

La neuropsychologue Brenda Milner, de l’université McGill à Montréal, l’évalua dès 1955 et fit une découverte majeure : l’intelligence et les capacités langagières du patient semblaient intactes, mais toute nouvelle information s’effaçait au bout de quelques minutes. Chaque rencontre, chaque conversation disparaissait presque aussitôt. Henry ne parvint d’ailleurs jamais à se souvenir de ses entrevues répétées avec Brenda Milner, ignorant jusqu’à sa mort, en 2008, qui elle était.

Les observations menées sur Henry Molaison, révélèrent que l’hippocampe était une pièce maîtresse de la mémoire déclarative, celle qui permet de se souvenir des faits et des événements. Brenda Miller réalisa aussi que la mémoire n’est pas un processus global, mais une fonction composée de plusieurs systèmes, chacun reposant sur des structures cérébrales distinctes.

En effet, la neuropsychologue constata que, malgré son incapacité à enregistrer de nouveaux souvenirs, Henry conservait une certaine capacité d’apprentissage : il pouvait encore acquérir de nouveaux gestes moteurs, et par exemple apprendre à tracer une étoile dans un miroir. Ce type d’apprentissage, qui relève de la mémoire implicite, non consciente, dépend d’autres régions du cerveau que l’hippocampe. De ce fait, cette capacité restait, chez lui, préservée.

Les études menées sur le patient désigné par les initiales H. M., qui ont préservé son anonymat dans la littérature scientifique jusqu’à sa mort, ont été décisives pour montrer que la mémoire humaine n’est pas une fonction unique, mais repose en réalité sur des systèmes distincts, qui sont situés dans différentes régions du cerveau.

Elles ont également révélé le rôle central de l’hippocampe et des structures voisines des lobes temporaux médians dans la formation et la consolidation des souvenirs.

À ce jour, Henry Molaison reste l’un des patients les plus étudiés de l’histoire de la neuropsychologie.

Kent Cochrane, privé de passé et de futur

Quelques décennies après l’intervention chirurgicale subie par Henry Molaison, un Canadien allait devenir amnésique et, malgré lui, contribuer à enrichir encore nos connaissances sur le fonctionnement la mémoire.

Kent Cochrane, né en 1951, fut victime en 1981 d’un grave accident de moto. Le choc provoqua une hémorragie cérébrale et détruisit ses lobes temporaux médians. Comme le patient H. M., Kent Cochrane devint incapable d’enregistrer un quelconque nouveau souvenir de sa vie. Pire encore, il oublia de nombreux épisodes de sa vie passée. Cela incluait les moments les plus marquants sur le plan émotionnel, comme le jour où il apprit le décès de l’un de ses frères.

Le neuropsychologue Endel Tulving étudia le cas de Kent Cochrane pendant plus de vingt ans. Il constata que son patient conservait des connaissances sur lui-même et sur le monde, telles que les personnes qu’il côtoyait ou les lieux qu’il fréquentait ou avait visités. En revanche, il était incapable de revivre un souvenir personnel.

À partir de ces observations, Endel Tulving proposa la distinction entre deux formes de mémoire : la mémoire épisodique, qui concerne les événements vécus dans leur contexte spatial, temporel et émotionnel, et la mémoire sémantique, relative aux connaissances générales sans ancrage contextuel.

Par exemple, se souvenir du moment précis où l’on a rencontré la personne avec qui l’on partage sa vie relève de la mémoire épisodique : le lieu exact de cette première rencontre, les circonstances, les personnes présentes, les premiers mots échangés, ainsi que l’émotion ressentie à cet instant. La mémoire sémantique concerne quant à elle des informations plus générales, indépendantes de toute expérience vécue particulière. Elle inclut par exemple nos connaissances sur le monde et la société, le nom des artistes que nous apprécions, le nom des capitales de différents pays, ou encore la date de naissance de nos proches.

Chez Kent Cochrane, la mémoire sémantique demeurait intacte, alors que la mémoire épisodique était détruite. Ce contraste montrait que ces deux systèmes mnésiques reposent sur des réseaux cérébraux différents : les hippocampes pour la mémoire épisodique, et les pôles temporaux pour la mémoire sémantique.

Plus étonnant encore, Endel Tulving constata que la capacité à se projeter dans l’avenir mobilise les mêmes structures cérébrales que celle qui permet de se souvenir du passé. En effet, depuis l’accident qui l’avait privé de ses hippocampes, et donc de ses souvenirs, Kent Cochrane était incapable de s’imaginer dans l’avenir, même proche.

Le cas de ce patient a ainsi mis en lumière le fait que la mémoire ne sert pas seulement à évoquer le passé, mais aussi à anticiper le futur. Une faculté qui se situe au cœur de la conscience de soi, et de notre identité.

Au-delà de la science, une leçon d’humanité

En perdant la capacité de se souvenir des événements de leur propre vie, Henry Molaison et Kent Cochrane ont révélé à quel point la mémoire façonne notre rapport au monde et à nous-mêmes.

Ces deux destins, à la fois tragiques et éclairants, ont fait de la mémoire un miroir de notre identité. Ces deux cas cliniques posent une question essentielle : que reste-t-il de notre humanité lorsque notre mémoire s’efface ?

Au-delà de la reconnaissance de l’immense apport des études sur ces amnésies, les parcours de ces deux hommes nous invitent aussi à réfléchir sur notre empathie face à la vulnérabilité.

Enfin, ces deux histoires profondément humaines traduisent les liens singuliers qui unissent les chercheurs à ceux qui deviennent, souvent malgré eux, des figures majeures de la science.

Après la mort d’Henry Molaison, Brenda Milner confia que celles et ceux qui avaient travaillé auprès de lui avaient été profondément touchés par sa disparition. Elle ajoutait qu’il y a quelque chose de profondément paradoxal à être fortement ému par la mort d’un homme qui, toute sa vie durant, n’a jamais su qui vous étiez.

Olivier Després ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.02.2026 à 16:46

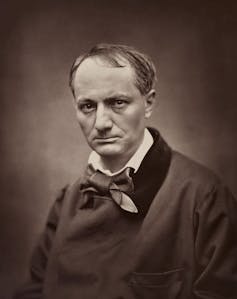

Le mystère de la « Dame à l’éventail », éclairé par une photo de Jeanne Duval

Maria C. Scott, Associate Professor of French Literature and Thought, University of Exeter

Texte intégral (1729 mots)

On sait très peu de choses au sujet de la comédienne haïtienne Jeanne Duval (1818-1868), compagne de Charles Baudelaire peinte par Manet, qui continue de fasciner les spécialistes de la littérature, de la peinture et du féminisme.

En mai 2025, je suis tombée sur une photographie extraordinaire sur le site Wikipedia anglais consacré à Jeanne Duval. Duval, originaire d’Haïti, était la maîtresse et muse de longue date, supposée n’avoir jamais été photographiée, du poète français Charles Baudelaire.

Le portrait, représentant une femme assise vêtue d’habits bourgeois raffinés, avait été publié sur Wikipédia par une étudiante de l’historienne de l’art Justine De Young. De Young évoque ce portrait comme un exemple d’auto-mise en scène dans son dernier ouvrage, The Art of Parisian Chic. Imprimée sur une petite carte (il s’agit d’un portrait-carte de visite, en vogue à l’époque) et datée du 18 août 1862, l’image a été découverte dans les archives françaises par une autre chercheuse, comme je l’ai mentionné dans un récent article publié par le Times Litterary Supplement, et documentée en ligne par elle en 2021.

Une photo redécouverte

Jeanne Duval fascine de nombreuses chercheuses et chercheurs experts du féminisme et du postcolonialisme, en partie parce que l’on sait très peu de choses précises à son sujet. Intriguée, je me suis rendue moi-même aux archives à l’été 2025, juste pour voir la photo. Là, j’ai remarqué une deuxième photo au format carte de visite à côté de la première. Elle portait le même nom, « Jeanne », la même date, et provenait du même studio de photographie, l’atelier Nadar. Les deux cartes avaient été inscrites au registre du dépôt légal sous la mention « idem ».

À lire aussi : Les femmes censurées des « Fleurs du mal »

Cette deuxième Jeanne se tient debout, dans une pose inhabituellement rigide pour une photographie de ce type. Elle porte une robe de soirée à épaules dénudées et ses cheveux tombent en cascade dans son dos, retenus sur le front par un simple bandeau.

Une inspiration pour Manet ?

Une version numérique haute résolution de cette image a révélé de fortes ressemblances avec le modèle de la première photographie, similitudes qui n’étaient pas immédiatement apparentes sur les petites cartes. Les deux photos révèlent une implantation capillaire similaire, une même imperfection sur le front et une bague au même doigt. Il était clair que si la première photographie représentait Duval, celle-ci aussi.

Cependant, le crucifix porté en pendentif sur une chaîne courte et les grandes boucles d’oreilles m’ont semblé particulièrement intéressants. Des bijoux très similaires sont en effet portés par le modèle dans le portrait d’Édouard Manet intitulé Dame à l’éventail (1862), également connu sous le nom de la Maîtresse de Baudelaire allongée. Ce dernier titre avait été inscrit au dos du tableau à un moment donné, soit pendant, soit avant l’inventaire posthume de l’atelier de l’artiste.

La pose maladroite et l’expression faciale impénétrable du modèle ont souvent été interprétées comme faisant référence aux difficultés et à la maladie que Duval endurait à l’époque. Elle se trouvait dans une situation financière désastreuse et souffrait d’une paralysie du côté droit depuis un accident vasculaire cérébral survenu en 1859. Cependant, l’identification du modèle de Manet comme étant Duval est parfois contestée par les chercheurs, pour plusieurs raisons.

Le portrait sur carte de « Jeanne » debout, réalisé la même année que le portrait à l’huile et son étude à l’aquarelle, présente des traits, une expression et des ombres très similaires. Les historiens de l’art Griselda Pollock et Therese Dolan ont émis l’hypothèse que Manet s’était inspiré d’une photographie ou d’une carte de visite de Duval pour réaliser Dame à l’éventail. Les liens entre la photographie de Jeanne debout et les portraits à l’huile et à l’aquarelle de Manet semblent confirmer que Duval est le sujet des deux peintures (aquarelle et huile) et des deux photographies.

Pourquoi ces photographies ont-elles été prises ?

Duval posait-elle donc pour Manet dans ces photographies ? Il convient de noter que Manet, Félix Nadar (le propriétaire du studio de photographie) et Baudelaire étaient tous des amis proches, et que Duval s’était séparée du poète, apparemment de manière définitive, en 1861.

Duval a peut-être proposé de poser, ou a été invitée à poser pour les photographies de Nadar (et indirectement pour Manet, qui travaillait souvent à partir de photographies) en échange d’argent. Nous savons qu’elle avait approché au moins un autre ami de Baudelaire en 1862 pour essayer de lui vendre les biens du poète. Le fait qu’elle tienne une cravache sur la photographie avec le crucifix vient étayer l’hypothèse de la monétisation. Peut-être espérait-elle, ou espéraient-ils, que le portrait sur carte de la muse sadique/angélique du recueil de poèmes de Baudelaire les Fleurs du mal (1857) aurait une valeur marchande.

Il est également possible que Baudelaire ait commandé des portraits de son ancienne maîtresse à des fins personnelles. Malgré sa colère et son ressentiment envers Duval après leur séparation, ses lettres et ses croquis témoignent de sa loyauté et de son affection persistantes.

Ou peut-être Duval souhaitait-elle rétablir la vérité sur qui elle était. Peut-être voulait-elle que le monde sache qu’elle n’était en fait pas la muse diabolique et sexualisée au centre du volume de poésie scandaleux de Baudelaire, mais plutôt quelqu’un qui s’habillait avec des vêtements élégants et respectables (probablement empruntés) comme on le voit sur la première photographie.

Peut-être que le crucifix et la bague visible à l’annulaire des deux photos avaient également pour but de témoigner de ses valeurs morales. Cependant, certains détails de la deuxième image, notamment la cravache, les épaules nues et les grandes boucles d’oreilles, suggèrent que sa volonté n’était pas de se donner une image « respectable ».

Il est probable que les portraits-cartes de visite, s’ils représentent bien Jeanne Duval, aient été motivées par des raisons financières, qu’elles aient été son idée ou celle de Nadar, Manet ou Baudelaire. Il est également possible que la mise en scène de soi ait fait partie de son objectif, mais si tel est le cas, le message qu’elle voulait faire passer n’est pas clair.

Des chercheurs français ont récemment découvert que Duval était morte dans un hospice six ans seulement après la réalisation de ces portraits. Jusqu’alors, personne ne semblait savoir ce qu’elle était devenue. Ces photographies témoignent, du moins à mes yeux, de la résistance de Duval à se laisser cataloguer et de sa dignité tranquille.

Maria C. Scott publiera prochainement un article universitaire sur ce sujet dans la revue French Studies.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview