12.01.2026 à 12:02

À quoi servent les groupements d’employeurs ?

Matthieu Mandard, Maître de conférences en sciences de gestion, Université de Rennes 1 - Université de Rennes

Anne Joyeau, Professeur en management des ressources humaines

Sébastien Le Gall, Professeur des Universités en Stratégie et Management, Université Bretagne Sud (UBS)

Texte intégral (1652 mots)

Quarante ans après leur naissance, les groupements d’employeurs restent relativement discrets. Pourtant, cette forme juridique originale peut être un puissant levier, notamment pour les (très) petites et moyennes entreprises, en leur donnant les moyens de recruter un salarié en commun. Revue de détail des services proposés par cet outil.

Les groupements d’employeurs ont été institués en France en 1985 afin de permettre aux petites et moyennes entreprises de se regrouper pour recruter de la main-d’œuvre. Malgré leur intérêt, ces structures souffrent d’un manque de reconnaissance car leurs vertus restent mal connues.

Constitués sous forme associative ou, plus rarement, sous le statut de société coopérative, les groupements d’employeurs (GE) permettent aux entreprises d’un même territoire de procéder à des embauches mutualisées. Les GE assurent le rôle d’employeur de salariés, dont le temps de travail est réparti le plus souvent entre deux ou trois entreprises adhérentes. Ils offrent ainsi une souplesse de fonctionnement à ces adhérents, qui disposent de compétences auxquelles ils n’auraient pas eu accès individuellement. Ils permettent aussi aux salariés de réaliser des missions diversifiées tout en bénéficiant d’un emploi à temps plein. Et à l’échelle des territoires, ils constituent un outil pour préserver des emplois et soutenir le dynamisme économique local.

Des structures peu visibles

35 ans après leur apparition, les GE restent cependant méconnus et insuffisamment utilisés. Alors que le tissu économique français est essentiellement constitué de TPE et de PME, les 5 000 GE environ que compte notre pays (dont 900 hors secteur agricole) ne représentent que 55 000 salariés (25 000 hors secteur agricole), selon les estimations réalisées par la DARES en 2021 et par le ministère de l’Agriculture en 2023.

Parmi les raisons avancées pour expliquer ce manque de popularité, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) mentionne la pluralité des usages qui sont faits de ces structures, qui rend leur rôle peu lisible. Nous avons donc mené une recherche afin de les mettre en évidence.

S’adapter aux cycles d’activité

En premier lieu, les GE offrent à leurs adhérents la possibilité d’ajuster leurs recrutements aux cycles d’activité. Il s’agit là du rôle qui a présidé à leur création en 1985 : l’objectif était alors d’offrir un cadre légal aux pratiques, jusqu’alors informelles, de partage de personnel entre exploitants agricoles faisant face à un accroissement saisonnier de travail. De nos jours, ce type de recours aux GE s’est étendu à tout type d’entreprise dont l’activité est affectée par la saisonnalité, et en particulier à celles du secteur agroalimentaire.

À lire aussi : Qu’est-ce qu’un « bon employeur » ? Une approche par la notion d’« employeurabilité »

Les GE sont ainsi présents dans toutes les régions, avec des spécificités liées aux caractéristiques des territoires. À titre d’exemple, le GE “Côte Sud Emploi”, qui a été créé par et pour l’industrie agroalimentaire dans le département des Landes, a ainsi engagé des réflexions sur les complémentarités sectorielles en se positionnant également sur le thermalisme.

Mutualiser les compétences

L’usage des GE s’est progressivement étendu, puisqu’ils sont par la suite devenus une modalité stable de mutualisation des compétences. Ils permettent en effet aux PME qui en sont membres de bénéficier quelques jours par semaine de professionnels de fonctions support indispensables à la bonne conduite de leurs activités – marketing, communication, gestion des ressources humaines, hygiène et sécurité, etc.

L’intérêt pour les entreprises est ici de pouvoir bénéficier de compétences sur la durée, auxquelles elles n’auraient pas eu accès à titre individuel. Et les salariés apprécient eux aussi ce mode de recours aux GE, dans la mesure où ils peuvent ainsi acquérir de manière simultanée des expériences professionnelles diversifiées tout en bénéficiant d’un emploi stable.

Les emplois partagés proposés par le GE Mayage localisé dans le département de la Mayenne sont une bonne illustration de cette mutualisation de compétences. Le dirigeant d’une des entreprises adhérentes témoigne ainsi :

« Il y a trois ans, je cherchais à embaucher une personne pour la communication interne et externe de l’entreprise mais correspondant au volume d’une PME. Et Mayage a trouvé la personne qui, trois ans plus tard, est toujours au sein de l’entreprise. J’ai tous les avantages de la prestation sans avoir le salarié à ma charge puisque c’est Mayage qui s’occupe de tout. »

Accompagner la croissance

Un autre usage des GE est également apparu ces dernières années : leur rôle en matière d’accompagnement de la croissance. La croissance des entreprises nécessite en effet la structuration progressive de leur organisation, au travers de la mise en place de fonctions supports auxquelles les GE permettent d’accéder de manière facilitée.

Contrairement à la logique de mutualisation des compétences de long terme évoquée précédemment, il s’agit ici pour les entreprises adhérentes, dont l’activité est en plein essor, d’expérimenter momentanément le recours à des fonctions support à temps partagé, avant d’en disposer à temps plein en interne si leur croissance se poursuit. Les salariés peuvent quant à eux prendre leurs marques dans les entreprises d’accueil avant de les intégrer à temps plein. La TPE-PME bénéficie de la sorte d’un accompagnement à la croissance selon un principe de turn-over positif tel qu’il est qualifié au sein du réseau des GE. Biosupport, un GE francilien, souligne ainsi qu’« une dizaine de salariés passés au GE ont été au final embauchés par une entreprise adhérente ».

Pour les GE, les conséquences de ce rôle sont ambivalentes, dans la mesure où l’intégration à temps plein implique une diminution du maillage d’emplois. Si le turn-over positif devait être trop important, cela pourrait donc les mettre en difficulté économique. Mais, sur le temps long, cela traduit aussi la capacité des GE à créer des emplois sur le territoire.

Gérer la flexibilité

Si, historiquement, les GE ont été conçus pour accompagner des variations saisonnières d’activité, il s’avère qu’ils accompagnent désormais toutes les variations d’activité, à la hausse comme à la baisse. Les GE représentent ainsi une modalité de gestion de la flexibilité qui fait concurrence aux agences d’intérim.

Dans un contexte économique qui apparaît à l’heure actuelle plus tendu, certains GE font ainsi valoir auprès des dirigeants cette capacité à partager les risques. Le GE permet de gérer une crise en embauchant par exemple le salarié que l’entreprise est contrainte de licencier. Et dès la reprise d’activité, l’entreprise pourra à nouveau bénéficier de la compétence à temps plein. A l’automne 2025, le GE Hélys localisé à Rennes, présentait ainsi son offre aux dirigeants d’entreprise dont la situation économique est délicate :

« Nous pouvons permettre à une entreprise de se séparer administrativement d’un salarié, tout en continuant à bénéficier de ses compétences quelques jours par semaine en l’intégrant dans notre GE. Votre salarié devient le nôtre durant cette période de turbulence. Nous lui proposons un CDI. Nous complétons ensuite son temps de travail auprès d’autres adhérents pour lui permettre de conserver son niveau de vie. […] Et quand la tempête passe, vous pouvez réintégrer votre collaborateur. Vous savez tous le gain de temps et d’argent que cela représente versus le recrutement d’un nouveau profil. »

Vers une reconnaissance des GE ?

Au total, il s’avère que les usages des GE sont multiples, non mutuellement exclusifs, et vont bien au-delà de leur vocation originelle. En les clarifiant, nous espérons permettre aux GE, tout comme aux institutions qui les accompagnent, de communiquer plus précisément sur les services qu’ils proposent, et contribuer ainsi à accroître leur visibilité. À l’heure où les entreprises cherchent à concilier flexibilité et stabilité de l’emploi, les GE constituent une réponse originale encore trop méconnue.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

12.01.2026 à 12:01

De la beauté au bien-être : le « personal branding » à l’ère des marques de célébrités

Frédéric Aubrun, Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC - École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École

Norchene Ben Dahmane Mouelhi, Marketing, ESCE International Business School

Soraya Zouari, Maitre de Conférences en marketing, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)

Texte intégral (1977 mots)

Rihanna, Selena Gomez ou Kylie Jenner, ces dernières années les marques dans le secteur des cosmétiques créées ou co-fondées par des stars se sont multipliées. Mais pourquoi cet engouement particulier pour la beauté ?

Fenty Beauty, LolaVie, Blake Brown, Rare Beauty, Kylie Cosmetics, Rhode Skin ou Goop Beauty sont des marques de beauté et de soins capillaires qui ont toutes un point commun : celui d’avoir été lancées par une célébrité, comme Rihanna, Jennifer Aniston, Blake Lively, Selena Gomez, Kylie Jenner, Hailey Rhode Bieber et Gwyneth Paltrow.

Le personal branding, cette stratégie qui transforme le « moi » en image de marque unique que l’on peut valoriser sur la scène médiatique notamment, est d’autant plus pertinente dans le secteur des cosmétiques.

Alors pourquoi un tel engouement dans ce secteur et de ses consommateurs ?

Effet lipstick

Le marché des cosmétiques aurait générer en 2025 un chiffre d’affaires de 677 milliards de dollars, soit 574 milliards d’euros.

L’intérêt des célébrités pour la beauté n’est pas seulement une question d’image, il est également dicté par une logique économique. Les stars ont rapidement compris qu’en lançant leur propre marque, leur notoriété permettrait de réduire la lenteur de ce processus et d’amorcer une monétisation rapide de leur entreprise. La célébrité agit comme un puissant catalyseur marketing.

Historiquement, le secteur des cosmétiques est résilient aux crises, ce que les chercheurs nomment « effet lipstick ». Ce dernier explique comment les consommateurs, en période de crises économiques, réduisent les dépenses importantes, telles que l’achat de voiture ou les voyages, pour s’offrir des produits de luxe abordables, comme un rouge à lèvres.

Cette stabilité du marché de la beauté garantit un revenu sûr pour les marques de stars. Il offre des marges brutes élevées et peut encore croître de 100 milliards selon le patron de L’Oréal, Nicolas Hieronimus.

Le coût de production étant faible par rapport au prix de vente, et l’absence des contraintes logistiques, comme les collections de saisons, permettent un faible coût d’entrée et une gestion des stocks simplifiée.

Transférer les attributs positifs de la star

La célébrité qui endosse une marque est définie comme un individu jouissant d’une forte reconnaissance publique qui appose son image sur une marque par le biais d’un contrat publicitaire. Cette approche vise à transférer les attributs positifs de la star vers la marque, facilitant l’identification du message par le consommateur.

Depuis une dizaine d’années, ce qu’on appelle le self-branding for entrepreneurial prend une nouvelle ampleur avec l’avènement des réseaux sociaux. La célébrité devient cheffe d’entreprise et créée sa propre marque. La star n’est plus une simple ambassadrice : elle devient actionnaire, co-fondatrice ou propriétaire d’une marque.

C’est le cas de la comédienne Jennifer Aniston avec sa marque de soins capillaires LolaVie. L’actrice ne se contente pas de poser pour sa marque mais partage elle-même des vidéos de shooting sur les réseaux sociaux. Elle se met en scène en utilisant les produits et va jusqu’à poster des vidéos d’elle coiffant sa meilleure amie, l’actrice Courtney Cox, ou encore son petit ami Jim Curtis.

Jennifer Aniston fait preuve d’authenticité en exposant son intimité et en prenant à contre-pied l’image distante et éloignée de la réalité que peut avoir une célébrité. Elle renforce cette idée en utilisant l’humour dans son spot publicitaire « No Gimmicks » (« Pas d’artifices »).

Contre la beauté toxique

Le succès des marques de beauté fondées par des célébrités s’explique par la disruption stratégique mise en place. Des marques, comme Fenty Beauty, ont été pionnières en prouvant que l’inclusion ethnique avec plus de 40 teintes de fonds de teint proposées n’était pas un simple geste éthique mais une stratégie économique gagnante. « Fenty Beauty est une marque à 360 degrés qui s’adresse autant à une Coréenne qu’à une Irlandaise ou à une Afro-Américaine », décrypte Lionel Durand, patron de l’entreprise Black Up.

Dans la foulée, la marque Rare Beauty a élargi cette notion à l’inclusion émotionnelle, utilisant l’authenticité du discours de sa fondatrice concernant la santé mentale pour rejeter les normes de beauté toxiques. Selena Gomez n’ayant jamais caché sa bipolarité a choisi pour sa marque le slogan « Love Your Rare » (« Aimez votre rareté ») et a créé sa fondation Rare Impact Fund consacrée à cette thématique. Elle capitalise sur une communauté fidèle et engagée, là où d’autres marques valorisent essentiellement la perfection en termes de beauté.

Ces stars utilisent leurs réseaux sociaux comme laboratoires narratifs où elles construisent la crédibilité de leur marque à travers des récits personnels simples, de travail et de passion. Les produits de beauté ont un avantage : ils sont désirables et mobilisent l’attention surtout s’ils sont mis en avant par une célébrité.

Les vidéos Instagram ou TikTok à l’ère du marketing de contenu permettent aux célébrités d’échanger et d’atteindre rapidement leur public. Leurs produits deviennent une extension d’elles-mêmes, des objets identitaires au même titre que la mode ou la musique. La marque bio Goop, de Gwyneth Paltrow, est une ode à son lifestyle. Sur la plateforme TikTok, elle vend ses créations comme des produits skincare, de maquillage ou une ligne de vêtements. L’actrice a développé un empire autour de la mouvance New Age.

Marqueur social

Les marques des célébrités deviennent un marqueur social, une manière de prolonger l’univers de la star dans le quotidien des consommateurs. En 2025, on assiste à la continuité de cette tendance. L’année aura été marquée par des extensions de gammes pour Rhode et Rare Beauty, mais aussi par de nouveaux lancements de marques comme les parfums de Bella Hadid, Orebella, ou la gamme de soins Dua, de Dua Lipa.

Le succès de la marque continue de reposer sur la capacité de la célébrité-entrepreneure à projeter une authenticité perçue et une implication réelle. En face, se trouve un consommateur certes sensible aux réseaux sociaux, mais qui peut s’avérer résistant à certaines manœuvres marketing.

Si la célébrité paraît opportuniste ou déconnectée du produit, la légitimité s’effondre. Tel fut le cas pour Meghan Markle au moment du lancement de sa marque lifestyle, As Ever, de produits alimentaires, bougies et vins. Les critiques ont fusé, l’accusant de peu de professionnalisme, de capitaliser uniquement sur sa notoriété et sur son statut de duchesse de Sussex.

Des marques à durée limitée ?

Les produits de beauté ne sont qu’un exemple de la diversification entrepreneuriale des célébrités. Nombreuses sont les stars qui se tournent vers des marchés où le capital image est essentiel et où le taux de renouvellement des produits est élevé.

C’est le cas du secteur de l’alcool qui offre une marge élevée et une connexion directe avec les fans. L’actrice Cameron Diaz a co-fondé une marque de vin bio et vegan qu’elle a nommé Avaline. Le rappeur Jay Z possède sa maison de champagne, Armand de Brignac.

Le phénomène de la célébrité-entrepreneure révèle une nouvelle dynamique, celle de la marque personnelle. Dès lors, la question qui se pose n’est plus la performance initiale mais la vision stratégique à long terme. Cette hyper-accélération du succès, rendue possible essentiellement par la notoriété, leur permet-elle de devenir des marques à part entière, et non de simples prolongements de la célébrité ?

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

12.01.2026 à 12:01

Faut-il, comme EDF, interdire toute consommation d’alcool dans le monde professionnel ?

Caroline Diard, Professeur associé - Département Droit des Affaires et Ressources Humaines, TBS Education

Texte intégral (1813 mots)

EDF a indiqué interdire la consommation d’alcool sur le lieu de travail et dans les repas d’affaires. Cette décision est-elle compatible avec la liberté individuelle ? Peut-elle ou doit-elle s’appliquer dans d’autres entreprises, notamment au nom de la lutte contre les addictions et de la garantie de la sécurité du personnel ?

Dès ce mois de janvier, les salariés d’EDF n’ont plus le droit de consommer d’alcool au travail ni lors d’événements organisés par leur employeur à l’extérieur.

Cette mesure, encadrée par l’article R4228-20 du Code du travail, questionne l’équilibre entre prévention des risques (addictions, comportements inappropriés, accidents du travail), libertés individuelles et préservation des rites qui constituent la culture d’entreprise.

Cette décision très médiatisée intervient dans un contexte où la prévention des risques professionnels et des accidents du travail est au centre du débat public.

Cette décision s’inscrit dans un cadre réglementaire existant et une jurisprudence constante. Cette décision n’a donc rien de bien surprenant.

Protéger la santé et la sécurité

L’organisation d’événements festifs ponctue la vie de l’entreprise. Ces moments supposés conviviaux à l’initiative de l’employeur, du comité social et économique (CSE) ou de certains salariés, contribuent à produire une meilleure cohésion des équipes et au maintien de la culture d’entreprise.

Parfois, l’alcool s’invite dans ces temps collectifs, à l’intersection de la vie professionnelle et personnelle… Il ne suffit pas que la réunion ait lieu en dehors de l’entreprise pour exonérer l’employeur de toute responsabilité. S’il en est à l’initiative, celle-ci reste sous sa responsabilité. La consommation d’alcool sur le lieu de travail comporte cependant de nombreux risques et, à ce titre, est très fortement encadrée en France.

Ainsi, l’article R4228-20 du Code du travail précise qu’« aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail ». Si la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail doit en restreindre l’usage. Cet article dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

L’employeur est soumis non pas à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens renforcés (Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015, no 14-24.444, Air France).

Règlement intérieur ou note de service ?

L’employeur peut aussi le prévoir dans le règlement intérieur – obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés. En effet, ce document fixe les règles de la vie en entreprise et notamment celles relatives à la discipline, la nature et l’échelle des sanctions. À défaut, l’employeur peut l’indiquer par l’intermédiaire d’une note de service reprenant les mesures prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident.

Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de consommation d’alcool, doivent être proportionnées au but recherché. Ainsi, l’employeur, en vertu de son pouvoir de direction, peut donc purement et simplement interdire la consommation d’alcool au sein de l’entreprise en invoquant cette obligation de sécurité. Cela lui permet de répondre à l’obligation de moyens renforcés.

Une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement peut alors être prononcée à l’encontre des collaborateurs en cas de non-respect, si elle prévue dans le règlement intérieur.

À titre d’exemple, une clause d’un règlement intérieur précise :

« L’introduction, la distribution et/ou la consommation de toute boisson alcoolisée sur le lieu de travail (bureaux, chantiers…) sont interdites, à l’exception des dispositions prévues par l’article R. 4228-20 du Code du travail et uniquement lors des repas en dehors du temps de travail. Cette consommation devra l’être dans des quantités raisonnables de manière à ne pas altérer les capacités à occuper son emploi et/ou à être en mesure de conduire un véhicule, notamment pour regagner son domicile. L’introduction, la distribution et la consommation de produits stupéfiants dans les locaux de travail sont en outre strictement interdits. »

Le danger des pratiques addictives

Par ailleurs, l’employeur – qui est tenu d’identifier et de répertorier les risques dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) – doit tenir compte des pratiques potentiellement addictives (consommation d’alcool mais aussi de drogues). En effet, les pratiques addictives concernent de nombreux salariés, quels que soient le secteur d’activité ou la catégorie socioprofessionnelle.

Ces consommations, occasionnelles ou répétées, comportent des risques pour la santé et la sécurité des salariés. Il est donc nécessaire d’inscrire le risque lié aux pratiques addictives dans ce document unique (article R. 4121-1 du Code du travail).

Ce document est tenu à la disposition des salariés, des anciens salariés, des membres du comité social et économique, du médecin du travail, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des agents des Carsat (article R4121-4 du Code du travail).

Interdire en préservant les libertés individuelles

En cas de consommation abusive d’alcool, le salarié pourrait avoir un accident dans l’entreprise ou en rentrant chez lui après un repas d’entreprise par exemple. L’employeur engagerait alors sa responsabilité dans le cadre de l’obligation de sécurité et pourrait être condamné. On pense par exemple à un accident automobile pour un commercial. De son côté, le salarié pourrait également être reconnu responsable.

Ainsi, le 10 avril 2024 (RG no 21/06884), la Cour d’appel de Rennes a statué sur la réalité d’un accident du travail dont l’origine était la consommation d’alcool par un salarié au temps et au lieu du travail. Un chauffeur alcoolisé chargeait un engin de chantier qui a basculé sur lui ; accident des suites duquel il est malheureusement décédé. À noter que les restrictions relatives à l’alcool sont par ailleurs souvent accompagnées de restrictions relatives aux stupéfiants.

Comment contrôler ?

Ainsi, le cadre légal dont relèvent les conduites addictives en entreprise est complexe, car il doit concilier l’obligation de sécurité avec le respect des droits fondamentaux de l’employé (article L.1121-1 du Code du travail).

L’employeur peut ainsi recourir au contrôle de l’alcoolémie sous réserve du respect de certaines dispositions. Le contrôle par éthylotest ne doit pas être systématique. Il doit être justifié par des raisons de sécurité et ne doit concerner que les salariés dont les fonctions sont de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger. Ainsi, la liste des postes pour lesquels un dépistage est possible doit être prévue dans le réglement intérieur.

La restriction doit cependant être proportionnée au but recherché et doit permettre de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. Par exemple, dans un entrepôt où travaillent des caristes (conducteurs de petits véhicules de manutention), il est légitime d’interdire complètement l’alcool, dont la consommation pourrait altérer les réflexes des salariés et produire des accidents. L’usage de substances psychoactives sur le lieu de travail, ou avant la prise de poste, augmente le risque d’accidents du travail, d’erreurs humaines et de comportements inadaptés, notamment dans les secteurs nécessitant de la vigilance ou la manipulation de machines.

Dégradation du climat social

Les conduites addictives peuvent également dégrader le climat social en entreprise. Elles peuvent générer des tensions entre collègues, créer des situations de conflit ou d’incompréhension, et altérer la cohésion des équipes, impacter négativement la productivité et la qualité du travail, augmenter l’absentéisme et les retards, causer des soucis de santé et de gestion des aptitudes.

Au-delà de la dimension juridique liée aux risques humains et de contentieux, la consommation d’alcool ou de drogues est également un enjeu managérial. En effet, la stigmatisation des personnes concernées et le tabou entourant la consommation de substances addictives peuvent freiner la détection et la prise en charge des situations à risques, conduisant à une marginalisation des salariés concernés. Les managers et les services RH doivent apprendre à détecter les signaux faibles. Le recours à la médecine du travail est également indispensable. Information et formations sont importantes dans une stratégie de prévention.

Caroline Diard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

11.01.2026 à 15:44

L’avenir de l’impression 3D passera par les matériaux

Benoît Vieille, Professeur en mécanique des matériaux aéronautiques, INSA Rouen Normandie

Breteau Thomas, Professeur Agrégé de Génie Mécanique , INSA Rouen Normandie

Texte intégral (2077 mots)

Qu’il s’agisse de pièces de fusée, d’automobile, de pont ou même d’aliments, la fabrication additive (FA) redéfinit complètement le champ des possibles dans de très nombreux domaines d’activités. Elle offre des perspectives prometteuses en matière de matériaux, mais elle pose également des défis techniques, économiques et environnementaux qui nécessitent une maturation et une adaptation des procédés en lien avec les matériaux utilisés.

Plus connu sous la dénomination « impression 3D », ce procédé met en œuvre des polymères (plastiques) ou des alliages métalliques pour fabriquer des objets du quotidien. Les imprimantes 3D polymères sont accessibles au grand public pour quelques centaines d’euros. Elles permettent notamment de fabriquer des pièces prototypes (d’où le nom prototypage rapide), des coques de téléphone, des pièces de rechange, des prothèses, des bijoux, des jouets, des objets de décorations ou des maquettes. En ce qui concerne les métaux, les machines d’impression sont beaucoup plus chères (quelques centaines de milliers d’euros). On trouve des applications telles que des implants médicaux, des pièces aérospatiales/automobiles, de l’outillage industriel, des bijoux de luxe. On peut également trouver ce principe de fabrication dans le domaine du BTP avec des « imprimantes » qui mettent en œuvre du béton pour fabriquer des maisons, des bâtiments ou tout type de structure en génie civil.

Mais, comme toute nouveauté, le procédé suscite autant d’espoir qu’il ne réserve de surprises (bonnes ou mauvaises) à celles et ceux qui souhaitent utiliser ce nouveau moyen de fabrication.

D’un point de vue technique, l’impression 3D consiste, couche après couche, à durcir (polymériser) une résine liquide ou à venir déposer de la matière (plastique ou métallique) de manière précise et contrôlée (en ajustant les paramètres tels que la température, la vitesse d’impression, le taux de remplissage, l’orientation de l’objet) pour répondre à certaines contraintes de géométrie, poids, optimisation des propriétés mécaniques ou physiques.

La microstructure d’une pièce imprimée en 3D (polymère ou métal) désigne l’organisation interne de sa matière à une échelle microscopique, influencée par le procédé d’impression. La complexité de la géométrie, les dimensions, le prix vont conditionner le choix de la technologie d’impression et des matériaux associés.

Une révolution dans de nombreux domaines industriels

Qu’elle soit alternative ou complémentaire des techniques conventionnelles par enlèvement de matière ou par déformation, la FA révolutionne de nombreux domaines industriels. De la réalisation de pièces monolithiques (en une seule étape de fabrication, sans assemblage) à forte valeur ajoutée à la fonctionnalisation (conférer à la pièce certaines propriétés locales en changeant les paramètres d’impression au besoin), en passant par le prototypage rapide (valider la conception d’une pièce prototype de manière itérative), les possibilités sont multiples. On peut citer notamment des prothèses de hanche en titane adaptées à l’anatomie de chaque patient, des injecteurs de fusée à géométrie complexe et fabriquées en une seule pièce, des moules optimisés avec canaux de refroidissement sur mesure, des bijoux en métaux précieux avec des designs impossibles à obtenir avec des moyens d’usinage conventionnels.

La chaîne de valeurs de la FA – qui définit l’ensemble des étapes de réalisation d’une pièce de l’approvisionnement en matière première, à la conception, aux conditions de mise en œuvre, à la fabrication, au coût énergétique, à la reprise d’usinage, aux opérations de parachèvement, à la qualification de la santé matière, à la caractérisation des propriétés physiques, au recyclage – est cependant plus complexe et potentiellement plus onéreuse. La technicité, oui, mais pas à n’importe quel prix ! Outre les moyens de fabrication spécifiques sur lesquels elle repose, elle nécessite des règles de conception fondamentalement différentes car elle impose de nouvelles contraintes techniques. De la Conception Assistée par Ordinateur, au choix matériau, au programme machine et à l’industrialisation, il faut ainsi redéfinir complètement la manière de penser du cahier des charges à la maintenance des produits issus de la FA.

Des enjeux majeurs pour les matériaux

Un des points fondamentaux du développement de ces nouveaux procédés réside dans la compréhension du lien entre les paramètres de fabrication des pièces (temps d’impression, puissance du laser, vitesse de déplacement de la tête d’impression, dimensions, environnement de travail – sous atmosphère contrôlée ou non), leur santé matière (présence de porosités ou de défauts parfois liés à un manque de fusion/gazéification locaux de la matière) et leurs propriétés physiques (conductivité thermique ou électrique, propriétés mécaniques, densité). Autrement dit, il est nécessaire de fiabiliser les procédés et optimiser les propriétés finales de la pièce en étant capable de contrôler des paramètres de fabrication, lesquels vont beaucoup dépendre des matériaux mis en œuvre. Ainsi, la FA présente des enjeux majeurs pour les matériaux, qu’ils soient techniques, économiques ou environnementaux.

Tout d’abord, les procédés de FA nécessitent de développer, en amont, des matériaux adaptés (filaments, poudres) aux spécificités des procédés (fusion laser, dépôt de matière fondue, alimentation en matière des têtes d’impression), lesquels vont imposer des contraintes en termes de prix, toxicité et recyclabilité. En effet, les poudres métalliques ou polymères spécifiques (de type thermoplastique) dédiées à la fabrication additive restent souvent plus coûteuses que les matériaux conventionnels, d’un facteur 10 environ.

Néanmoins, malgré le coût plus élevé des matériaux et des procédés, l’impression 3D réduit les déchets (pas de copeaux comme en usinage), permet de fabriquer des pièces dont la géométrie est optimisée (allègement des structures) et élimine le besoin de moules coûteux pour les petites séries, ce qui peut compenser l’écart de coût pour des pièces à forte valeur ajoutée. Ainsi, la réduction des coûts est un enjeu clé pour une adoption plus large. De plus, l’approvisionnement en matière première peut être limité, ce qui ralentit le développement des applications industrielles.

La FA permet également de faire de l’hybridation en associant différents types de matériaux lors de l’impression (en utilisant plusieurs têtes d’impression) afin d’obtenir des pièces composites dont les propriétés mécaniques, électriques ou thermiques sont spécifiques. Par exemple, dans l’industrie aérospatiale ou l’automobile, l’impression 3D de pièces comme des moules d’injection ou des échangeurs thermiques avec des canaux de refroidissement complexes intégrés – lesquels sont impossibles à réaliser par usinage classique – permettent d’optimiser la dissipation thermique, améliorant l’efficacité et la longévité de la pièce.

Les procédés de FA permettent également d’imprimer des structures arborescentes (bio-mimétisme) obtenues via des outils d’optimisation topologique qui est une méthode de conception avancée qui utilise des algorithmes pour déterminer la forme optimale d’une structure en fonction de contraintes spécifiques, telles que la résistance, le poids, ou la distribution des efforts. La spécificité de l’impression 3D réside aussi dans la possibilité de produire des structures complexes de type treillis ou architecturées pour fonctionnaliser le matériau (propriétés mécaniques sur mesure, réduction de la masse, diminution des coûts de fabrication, isolation thermique, acoustique, absorption des chocs ou des vibrations).

Fusion de matière

Quand les pièces sont imprimées, il existe – selon le procédé de fabrication – des opérations dites de parachèvement qui consistent à finaliser les pièces. Cela inclut l’usinage des supports de conformage (qui sont comme des échafaudages qui supportent la pièce lors de la fabrication couche par couche), la reprise d’usinage des surfaces (ou polissage) pour améliorer l’état de surface (quand cela est possible) en raison de la rugosité importante des pièces brutes. On peut également réaliser des traitements thermiques pour homogénéiser la microstructure (pièces métalliques) ou de compression à chaud pour limiter le taux de porosités (un des inconvénients majeurs de l’impression 3D). Ces opérations sont fondamentales, car la rugosité de surface et le taux de porosités sont les caractéristiques les plus critiques du point de vue du comportement mécanique. Par ailleurs, quand il s’agit de procédés à base de poudres, il est nécessaire de dépoudrer les pièces pour évacuer le surplus de matière, lequel peut nuire au fonctionnement en service de la pièce ainsi fabriquée.

Par nature, la majorité des procédés de FA impliquent la fusion de matière (plastique ou métallique), ce qui va se traduire par des échauffements localisés et des différences de température très importants au sein de la pièce. Ces gradients thermiques vont conditionner la microstructure, la présence de contraintes internes (en lien avec la microstructure), la santé (présence de défauts), l’anisotropie (les propriétés ne sont pas les mêmes dans toutes les directions) et l’hétérogénéité (les propriétés ne sont pas les mêmes en tout point) des pièces. La fiabilité des pièces imprimées va donc beaucoup dépendre de ces caractéristiques.

En amont, il est alors important d’étudier les interactions entre procédés-microstructure et propriétés mécaniques pour différents types de matériaux. C’est l’objet de nos travaux de recherche menés à l’INSA Rouen Normandie. Pour les polymères, l’impression 3D par dépôt de filament fondu (FFF) présente une porosité intrinsèque qui réduit la résistance à la rupture. En utilisant des procédés tels que le laser shock peening (LSP), un traitement mécanique in situ appliqué à certaines couches pendant l’impression, on peut alors faire de la fonctionnalisation en réduisant localement la porosité et en créant des barrières ralentissant la propagation des fissures, améliorant ainsi la ténacité des matériaux (la résistance à la fissuration du matériau). De manière similaire, pour les alliages métalliques obtenus par Fusion sur Lit de Poudre, en jouant sur les paramètres de fabrication (puissance et vitesse de déplacement du laser notamment), il est possible d’ajuster localement les propriétés du matériau pour moduler sa ténacité ou sa capacité à se déformer plastiquement.*

Aussi, il est nécessaire de caractériser précisément – en aval de la fabrication – les propriétés (thermiques, électriques, mécaniques) des pièces en accord avec les normes de certification propres aux différents domaines d’activité (médical, aéronautique, aérospatiale, automobile, agro-alimentaire).

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

11.01.2026 à 15:42

Groenland : rester avec les Inuit polaires

Ludovic Slimak, Archéologue, penseur et chercheur au CNRS, Université de Toulouse

Texte intégral (2846 mots)

En juin 1951, l’explorateur Jean Malaurie voit surgir de la toundra une immense base militaire américaine, bâtie dans le secret le plus total. Ce choc marque pour lui le début d’un basculement irréversible pour les sociétés inuit. Aujourd’hui, alors que le Groenland redevient un enjeu stratégique mondial, l’histoire semble se répéter. Rester avec les Inuit polaires, c’est refuser de parler de territoires en oubliant ceux qui les habitent.

Le 16 juin 1951, l’explorateur français Jean Malaurie progresse en traîneaux à chiens sur la côte nord-ouest du Groenland. Il est parti seul, sur un coup de tête, avec un maigre pécule du CNRS, officiellement pour travailler sur les paysages périglaciaires. En réalité, cette rencontre avec des peuples dont la relation au monde était d’une autre nature allait forger un destin singulier.

Ce jour-là, après de longs mois d’isolement parmi les Inuit, au moment critique du dégel, Malaurie avance avec quelques chasseurs. Il est épuisé, sale, amaigri. L’un des Inuit lui touche l’épaule : « Takou, regarde » Un épais nuage jaune monte au ciel. À la longue-vue, Malaurie croit d’abord à un mirage : « une cité de hangars et de tentes, de tôles et d’aluminium, éblouissante au soleil dans la fumée et la poussière […] Il y a trois mois, la vallée était calme et vide d’hommes. J’avais planté ma tente, un jour clair de l’été dernier, dans une toundra fleurie et virginale. »

Le souffle de cette ville nouvelle, écrira-t-il, « ne nous lâchera plus ». Les excavatrices tentaculaires raclent la terre, les camions vomissent les gravats à la mer, les avions virevoltent. Malaurie est projeté de l’âge de pierre à l’âge de l’atome. Il vient de découvrir la base secrète américaine de Thulé, nom de code Operation Blue Jay. L’un des projets de construction militaire les plus massifs et les plus rapides de l’histoire des États-Unis.

Sous ce nom anodin se cache une logistique pharaonique. Les États-Unis redoutent une attaque nucléaire soviétique par la route polaire. En un seul été, quelque 120 navires et 12 000 hommes sont mobilisés dans une baie qui n’avait connu jusque-là que le glissement silencieux des kayaks. Le Groenland ne comptait alors qu’environ 23 000 habitants. En 104 jours, sur un sol gelé en permanence, surgit une cité technologique capable d’accueillir les bombardiers géants B-36, porteurs d’ogives nucléaires. À plus de 1 200 kilomètres au nord du cercle polaire, dans un secret presque total, les États-Unis font surgir l’une des plus grandes bases militaires jamais construites hors de leur territoire continental. Un accord de défense est signé avec le Danemark au printemps 1951, mais l’Operation Blue Jay est déjà engagée : la décision américaine a été prise dès 1950.

L’annexion de l’univers Inuit

Malaurie comprend aussitôt que la démesure de l’opération signe, de fait, une annexion de l’univers Inuit. Un monde fondé sur la vitesse, la machine, l’accumulation vient de pénétrer brutalement, aveuglément, un espace réglé par la tradition, le cycle, la chasse et l’attente.

Le geai bleu est un oiseau bruyant, agressif, extrêmement territorial. La base de Thulé se situe à mi-chemin entre Washington et Moscou par la route polaire. À l’heure des missiles hypersoniques intercontinentaux, hier soviétiques, aujourd’hui russes, c’est cette même géographie qui fonde encore l’argument du « besoin impérieux » invoqué par Donald Trump dans son désir d’annexion du Groenland.

Le résultat immédiat le plus tragique de l’Opération Blue Jay ne fut pas militaire, mais humain. En 1953, pour sécuriser le périmètre de la base et de ses radars, les autorités décidèrent de déplacer l’ensemble de la population inughuit locale vers Qaanaaq, à une centaine de kilomètres plus au nord. Le déplacement fut rapide, contraint, sans consultation, brisant le lien organique entre ce peuple et ses territoires de chasse ancestraux. Un “peuple racine” déraciné pour faire place à une piste d’aviation.

C’est sur ce moment de bascule foudroyante que Malaurie situe l’effondrement des sociétés traditionnelles inuit, où la chasse n’est pas une technique de survie mais un principe organisateur du monde social. L’univers inuit est une économie du sens, faite de relations, de gestes et de transmissions, qui donnent à chacun reconnaissance, rôle et place. Cette cohérence intime, qui fait la force de ces sociétés, les rend aussi extrêmement vulnérables lorsqu’un système extérieur en détruit soudainement les fondements territoriaux et symboliques.

Conséquences de l’effondrement des structures traditionnelles

Aujourd’hui, la société groenlandaise est largement sédentarisée et urbanisée. Plus du tiers des 56 500 habitants vit à Nuuk, la capitale, et la quasi-totalité de la population réside désormais dans des villes et localités côtières sédentarisées. L’habitat reflète cette transition brutale. Dans les grandes villes, une part importante de la population occupe des immeubles collectifs en béton, construits pour beaucoup dans les années 1960 et 1970, souvent vétustes et suroccupées. L’économie repose largement sur une pêche industrielle tournée vers l’exportation. La chasse et la pêche de subsistance persistent. Fusils modernes, GPS, motoneiges, connexions satellitaires accompagnent désormais les gestes anciens. La chasse demeure un repère identitaire, mais elle ne structure plus ni l’économie ni la transmission.

Les conséquences humaines de cette rupture sont massives. Le Groenland présente aujourd’hui l’un des taux de suicide les plus élevés au monde, en particulier chez les jeunes hommes inuit. Les indicateurs sociaux contemporains du Groenland - taux de suicide, alcoolisme, violences intrafamiliales – sont largement documentés. De nombreux travaux les relient à la rapidité des transformations sociales, à la sédentarisation et à la rupture des transmissions traditionnelles.

Revenons à Thulé. L’immense projet secret engagé au début des années 1950 n’avait rien de provisoire. Radars, pistes, tours radio, hôpital : Thulé devient une ville stratégique totale. Pour Malaurie, l’homme du harpon est condamné. Non par une faute morale, mais par une collision de systèmes. Il met en garde contre une européanisation qui ne serait qu’une civilisation de tôle émaillée, matériellement confortable, humainement appauvrie. Le danger n’est pas dans l’irruption de la modernité, mais dans l’avènement, sans transition, d’une modernité sans intériorité, opérant sur des terres habitées comme si elles étaient vierges, répétant, à cinq siècles d’écart, l’histoire coloniale des Amériques.

Espaces et contaminations radioactives

Le 21 janvier 1968, cette logique atteint un point de non-retour. Un bombardier B-52G de l’US Air Force, engagé dans une mission permanente d’alerte nucléaire du dispositif Chrome Dome, s’écrase sur la banquise à une dizaine de kilomètres de Thulé. Il transporte quatre bombes thermonucléaires. Les explosifs conventionnels des bombes nucléaires, destinés à amorcer la réaction, détonnent à l’impact. Il n’y a pas d’explosion nucléaire, mais la déflagration disperse sur une vaste zone du plutonium, de l’uranium, de l’americium et du tritium.

Dans les jours qui suivent, Washington et Copenhague lancent Project Crested Ice, une vaste opération de récupération et de décontamination avant la fonte printanière. Environ 1 500 travailleurs danois sont mobilisés pour racler la glace et collecter la neige contaminée. Plusieurs décennies plus tard, nombre d’entre eux engageront des procédures judiciaires, affirmant avoir travaillé sans information ni protection adéquates. Ces contentieux se prolongeront jusqu’en 2018-2019, débouchant sur des indemnisations politiques limitées, sans reconnaissance juridique de responsabilité. Aucune enquête épidémiologique exhaustive ne sera jamais menée auprès des populations inuit locales.

Aujourd’hui rebaptisée Pituffik Space Base, l’ancienne base de Thulé est l’un des nœuds stratégiques majeurs du dispositif militaire américain. Intégrée à la US Space Force, elle joue un rôle central dans l’alerte antimissile et la surveillance spatiale en Arctique, sous un régime de sécurité maximale. Elle n’est pas un vestige de la guerre froide, mais un pivot actif de la géopolitique contemporaine.

Dans Les Derniers Rois de Thulé, Malaurie montre que les peuples racine n’ont jamais de place possible au cœur des considérations stratégiques occidentales. Face aux grandes manœuvres du monde, l’existence des Inuit y devient aussi périphérique que celle des phoques ou des papillons.

Les déclarations de Donald Trump ne font pas surgir un monde nouveau. Elles visent à généraliser au Groenland un système en place depuis soixante-quinze ans. Mais la position d’un homme ne saurait nous exonérer de nos responsabilités collectives. Entendre aujourd’hui que le Groenland « appartient » au Danemark et dépend de l’OTAN, sans même évoquer les Inuit, revient à répéter un vieux geste colonial : concevoir les territoires en y effaçant ceux qui l’habitent.

Les Inuit demeurent invisibles et inaudibles. Nos sociétés continuent de se représenter comme des adultes face à des populations indigènes infantilisées. Leur savoir, leurs valeurs, leurs manières sont relégués au rang de variables secondaires. La différence n’entre pas dans les catégories à partir desquelles nos sociétés savent agir.

À la suite de Jean Malaurie, mes recherches abordent l’humain par ses marges. Qu’il s’agisse des sociétés de chasseurs-cueilleurs ou de ce qu’il reste de Néandertal, lorsqu’on le déshabille de nos projections, l’Autre demeure toujours l’angle mort de notre regard. Nous ne savons pas voir comment s’effondrent des mondes entiers lorsque la différence cesse d’être pensable.

Malaurie concluait son premier chapitre sur Thulé par ces mots :

« Rien n’aura été prévu pour imaginer l’avenir avec hauteur. »

Il faut redouter par-dessus tout non la disparition brutale d’un peuple, mais sa relégation silencieuse, et radicale, dans un monde qui parle de lui sans jamais le regarder ni l’entendre.

Ludovic Slimak ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

11.01.2026 à 15:41

Quand les IA cadrent l’information et façonnent notre vision du monde

Adrian Kuenzler, Scholar-in-Residence, University of Denver; University of Hong Kong

Texte intégral (1918 mots)

Les grands modèles de langage façonnent notre perception de l’information, au-delà de l’exactitude ou inexactitude des faits présentés. Dans cette optique, comprendre et corriger les biais de l’intelligence artificielle est crucial pour préserver une information fiable et équilibrée.

La décision de Meta de mettre fin à son programme de fact-checking aux États-Unis a suscité une vague de critiques dans les milieux de la technologie et des médias (NDT : En France, le programme est maintenu). En jeu, les conséquences d’une pareille décision en termes de confiance et de fiabilité du paysage informationnel numérique, en particulier lorsque des plates-formes guidées par le seul profit sont en grande partie laissées à elles-mêmes pour se réguler.

Ce que ce débat a largement négligé, toutefois, c’est qu’aujourd’hui les grands modèles de langage d’intelligence artificielle (IA) sont de plus en plus utilisés pour rédiger des résumés d’actualité, des titres et des contenus qui captent votre attention bien avant que les mécanismes traditionnels de modération des contenus puissent intervenir.

Le problème ne se limite pas à des cas évidents de désinformation ou de contenus préjudiciables qui passeraient entre les mailles du filet en l’absence de modération. Ce qui se joue dans l’ombre, c’est comment des informations factuellement justes peuvent être sélectionnées, présentées et valorisées de façon à orienter la perception du public.

En générant les informations que les chatbots et assistants virtuels présentent à leurs utilisateurs, les grands modèles de langage (LLM) influencent progressivement la manière dont les individus se forgent une opinion. Ces modèles sont désormais également intégrés aux sites d’information, aux plates-formes de réseaux sociaux et aux services de recherche, devenant ainsi la principale porte d’accès à l’information.

Des études montrent que ces grands modèles de langage font bien plus que simplement transmettre de l’information. Leurs réponses peuvent mettre subtilement en avant certains points de vue tout en en minimisant d’autres, souvent à l’insu des utilisateurs.

Biais de communication

Mon collègue, l’informaticien Stefan Schmid, et moi-même, chercheur en droit et politiques des technologies, montrons dans un article à paraître dans la revue Communications of the ACM que les grands modèles de langage présentent un biais de communication. Nous constatons qu’ils peuvent avoir tendance à mettre en avant certaines perspectives tout en en omettant ou en atténuant d’autres. Un tel biais est susceptible d’influencer la manière dont les utilisateurs pensent ou ressentent les choses, indépendamment du fait que l’information présentée soit vraie ou fausse.

Les recherches empiriques menées ces dernières années ont permis de constituer des jeux de données de référence qui mettent en relation les productions des modèles avec les positions des partis avant et pendant les élections. Elles révèlent des variations dans la manière dont les grands modèles de langage actuels traitent ces contenus publics. Le simple choix de la persona (l’identité fictive implicitement assignée au modèle) ou du contexte dans la requête suffit à faire glisser subtilement les modèles actuels vers certaines positions, sans que la justesse factuelle des informations soit remise en cause.

Ces glissements révèlent l’émergence d’une forme de pilotage fondée sur la persona : la tendance d’un modèle à aligner son ton et ses priorités sur ce qu’il perçoit comme les attentes de l’utilisateur. Ainsi, lorsqu’un utilisateur se présente comme militant écologiste et un autre comme chef d’entreprise, un modèle peut répondre à une même question sur une nouvelle loi climatique en mettant l’accent sur des préoccupations différentes, tout en restant factuellement exact dans les deux cas. Les critiques pourront par exemple porter, pour l’un, sur le fait que la loi n’aille pas assez loin dans la promotion des bénéfices environnementaux, et pour l’autre, sur les contraintes réglementaires et les coûts de mise en conformité qu’elle impose.

Un tel alignement peut facilement être interprété comme une forme de flatterie. Ce phénomène est appelé « sycophancy » (NDT : Si en français, le sycophante est un délateur, en anglais il désigne un flatteur fourbe), les modèles disant en pratique aux utilisateurs ce qu’ils ont envie d’entendre. Mais si la « sycophancy » est un symptôme de l’interaction entre l’utilisateur et le modèle, le biais de communication est plus profond encore. Il reflète des déséquilibres dans la conception et le développement de ces systèmes, dans les jeux de données dont ils sont issus et dans les incitations qui orientent leur perfectionnement. Lorsqu’une poignée de développeurs dominent le marché des grands modèles de langage et que leurs systèmes présentent systématiquement certains points de vue sous un jour plus favorable que d’autres, de légères différences de comportement peuvent se transformer, à grande échelle, en distorsions significatives de la communication publique.

Ce que la régulation peut – et ne peut pas – faire

Les sociétés contemporaines s’appuient de plus en plus sur les grands modèles de langage comme interface principale entre les individus et l’information. Partout dans le monde, les gouvernements ont lancé des politiques pour répondre aux préoccupations liées aux biais de l’IA. L’Union européenne, par exemple, avec l’AI Act et le règlement européen sur les services numériques, cherche à imposer davantage de transparence et de responsabilité. Mais aucun de ces textes n’est conçu pour traiter la question plus subtile du biais de communication dans les réponses produites par l’IA.

Les partisans de la régulation de l’IA invoquent souvent l’objectif d’une IA neutre, mais une neutralité véritable est le plus souvent hors d’atteinte. Les systèmes d’IA reflètent les biais inscrits dans leurs données, leur entraînement et leur conception, et les tentatives pour réguler ces biais aboutissent fréquemment à remplacer une forme de biais par une autre.

Et le biais de communication ne se limite pas à l’exactitude : il concerne la production et le cadrage des contenus. Imaginons que l’on interroge un système d’IA sur un texte législatif controversé. La réponse du modèle est façonnée non seulement par les faits, mais aussi par la manière dont ces faits sont présentés, par les sources mises en avant, ainsi que par le ton et le point de vue adoptés.

Cela signifie que la racine du problème des biais ne réside pas seulement dans la correction de données d’entraînement biaisées ou de sorties déséquilibrées, mais aussi dans les structures de marché qui orientent la conception des technologies. Lorsque seuls quelques grands modèles de langage (LLM) contrôlent l’accès à l’information, le risque de biais de communication s’accroît. Une atténuation efficace des biais suppose donc de préserver la concurrence, de renforcer la responsabilité portée par les utilisateurs et tout en restant ouvert aux différentes conceptions et offres de LLM du côté du régulateur.

La plupart des réglementations actuelles visent soit à interdire des contenus préjudiciables après le déploiement des technologies, soit à contraindre les entreprises à réaliser des audits avant leur mise sur le marché. Notre analyse montre que si les contrôles en amont et la supervision a posteriori peuvent permettre d’identifier les erreurs les plus manifestes, ils sont souvent moins efficaces pour traiter les biais de communication subtils qui émergent au fil des interactions avec les utilisateurs.

Aller au-delà de la régulation de l’IA

Il est tentant de croire que la régulation peut éliminer l’ensemble des biais des systèmes d’IA. Dans certains cas, ces politiques peuvent être utiles, mais elles échouent le plus souvent à traiter un problème plus profond : les incitations qui déterminent les technologies chargées de communiquer l’information au public.

Nos travaux montrent qu’une solution plus durable réside dans le renforcement de la concurrence, de la transparence et d’une participation effective des utilisateurs, afin de permettre aux citoyens de jouer un rôle actif dans la manière dont les entreprises conçoivent, testent et déploient les grands modèles de langage.

Ces orientations sont essentielles car, in fine, l’IA n’influencera pas seulement les informations que nous recherchons et l’actualité que nous consommons au quotidien : elle jouera aussi un rôle déterminant dans la façon dont nous imaginons la société de demain.

Adrian Kuenzler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

11.01.2026 à 15:41

Après l’abattage de milliers de chevaux sauvages, le parc australien du Kosciuszko retrouve peu à peu ses paysages

David M Watson, Professor in Ecology, Charles Sturt University

Patrick Finnerty, Postdoctoral Research Fellow in Conservation and Wildlife Management, University of Sydney

Texte intégral (3519 mots)

Dans le parc national du Kosciuszko, la diminution de la population de brumbies, les chevaux sauvages, ouvre une chance de restauration pour les écosystèmes fragiles du massif. Celles et ceux qui parcourent le parc au quotidien en voient déjà les premiers effets.

Dans le parc national du Kosciuszko, en pleines Alpes australiennes, le paysage évolue lentement. Des zones de végétation, autrefois rasées par les chevaux, repoussent. Les berges de ruisseaux, longtemps érodées, paraissent moins tassées sur les bords. Les visiteurs croisent aussi moins de chevaux immobiles sur les routes, ce qui représentait un réel danger pour la circulation.

En 2023, en effet, la Nouvelle-Galles du Sud a autorisé l’abattage aérien de chevaux sauvages dans le parc national du Kosciuszko. Et fin novembre, le gouvernement a adopté un projet de loi abrogeant le texte qui reconnaissait aux brumbies ou chevaux sauvages un « statut patrimonial » dans le parc (NDT : ces chevaux, arrivés d’Angleterre avec les premiers colons ont été au centre d’une bataille culturelle culturelle ces dernières années).

Ce changement a supprimé les protections juridiques dont bénéficiaient les chevaux dans le parc, qui les distinguaient des autres espèces introduites comme les cerfs, les porcs, les renards et les lapins. Désormais, ils sont traités en Australie de la même manière que les autres espèces invasives, rétablissant une cohérence dans la gestion de leur impact sur les paysages.

La dernière enquête estime qu’environ 3 000 chevaux subsistent dans le parc national du Kosciuszko, contre quelque 17 000 il y a un an. Plus de 9 000 chevaux ont été abattus depuis 2021.

Le plan de gestion actuellement en vigueur prévoit de conserver 3 000 de ces chevaux, un compromis entre protection des écosystèmes et sauvegarde de la valeur patrimoniale de ces animaux. Il doit s’appliquer jusqu’à la mi-2027.

Quels sont les effets environnementaux de la réduction du nombre de chevaux à Kosciuszko ? Et à quoi le parc pourrait-il ressembler à l’avenir ?

Les dégâts

Depuis des décennies, les chevaux sauvages constituent une source majeure de dégradations écologiques dans les paysages alpins du Kosciuszko. Leur impact dans ces milieux d’altitude fragiles s’est particulièrement accru au cours de la dernière décennie, période pendant laquelle leur population a augmenté de manière incontrôlée.

Des études empiriques et des analyses d’images satellites montrent que les brumbies réduisent la couverture végétale, dégradent la structure des sols et endommagent les berges des cours d’eau, les tourbières et les marais alpins – des sols riches en carbone formés sur des dizaines de milliers d’années.

Une partie de ces dégâts résulte de leur alimentation, fondée sur des graminées et des plantes herbacées alpines à croissance lente. Un cheval consomme généralement l’équivalent de 2 % de sa masse corporelle par jour, soit environ 8 kilogrammes quotidiens. À titre de comparaison, le plus grand herbivore indigène des hauts plateaux, le kangourou gris de l’Est, consomme environ 600 grammes par jour, c’est 13 fois moins.

Mais l’essentiel des dégâts est causé par leurs sabots. Les chevaux sauvages parcourent jusqu’à 50 kilomètres par jour, et leurs sabots durs écrasent les couches de mousses à sphaignes, compactant en profondeur les sols tourbeux. Ces plantes et ces sols fonctionnent normalement comme des éponges à restitution lente, stockant l’eau de fonte des neiges et alimentant les cours d’eau tout au long de l’été. Et contrairement aux wombats, aux kangourous et à d’autres espèces indigènes, les chevaux sauvages se déplacent en file indienne, traçant de profonds sentiers qui quadrillent les prairies alpines et les assèchent.

Ces transformations affectent l’ensemble de l’écosystème. Les scinques alpins, les rats à dents larges, les grenouilles corroboree, les phalangers pygmées des montagnes et les poissons indigènes dépendent tous d’une végétation dense, de tapis de mousse intacts ou de cours d’eau exempts de sédiments – soit précisément les éléments que les chevaux dégradent.

Les cours d’eau ont été particulièrement touchés. Les Alpes australiennes fournissent près d’un tiers des eaux de surface qui alimentent le bassin Murray-Darling (NDT : le plus vaste bassin hydrographique d’Australie), mais le piétinement des chevaux le long des cours d’eau trouble des rivières jusque-là limpides et déstabilise les apports lents et réguliers dont dépendent ces bassins versants.

Ces impacts ne se limitent pas au parc. Ces dernières années, de nombreux chevaux ont gagné des zones voisines, notamment des forêts domaniales, où leurs perturbations s’ajoutent aux effets de l’exploitation forestière commerciale et mettent en danger les visiteurs et les campeurs.

Si l’attention s’est surtout concentrée sur les effets des brumbies au Kosciuszko et, plus largement, dans les écosystèmes alpins, près d’un demi-million de chevaux sauvages affectent les paysages à l’échelle de toute l’Australie, les forêts tropicales claires et les zones semi-arides étant les plus durement touchées.

Ce que nous avons observé jusqu’à présent

Nous avons passé beaucoup de temps dans le parc au cours de l’année écoulée et avons commencé à remarquer de petits changements dans les hauts plateaux, cohérents avec ce que l’on pourrait attendre du programme de contrôle des animaux sauvages.

Nous voyons moins de chevaux lors de nos journées sur le terrain. Dans les zones régulièrement piétinées, de petites poches de végétation réapparaissent sur les surfaces dénudées. Même certaines berges, érodées de longue date, paraissent plus souples sur les bords.

Ces observations restent strictement anecdotiques et ne constituent pas des preuves formelles. Mais elles suggèrent un paysage qui commence à se « réoxygéner » à mesure que la pression diminue. Il y a aussi un aspect sécuritaire. Quiconque circule sur les routes alpines connaît la surprise, au sortir d’un virage dans les eucalyptus, de se retrouver nez à nez avec un cheval, voire un troupeau, sur le bitume. Moins de chevaux signifie moins de ces rencontres dangereuses pour les chercheurs, le personnel des parcs nationaux et les visiteurs.

Le retour progressif

Avec beaucoup moins de chevaux dans les hauts plateaux, la pression commence à diminuer. À mesure que le piétinement diminue, les tourbières et les marais devraient commencer à se régénérer et à retenir l’eau plus longtemps. Les tapis de mousse repousseront et d’autres plantes productrices de tourbe pourront s’implanter à nouveau dans des sols qui ne sont plus constamment compactés et surpâturés.

Moins de pâturage signifie également que les herbes alpines, les carex et les graminées des neiges retrouveront de l’espace pour se développer. Les sols nus vont se stabiliser, les berges des cours d’eau se rétablir et les lits des ruisseaux commencer à se dégager.

Ces améliorations se répercutent sur l’ensemble de l’écosystème : des sols plus stables et une végétation plus dense créent un habitat plus favorable aux grenouilles, aux scinques, aux petits mammifères et aux invertébrés qui dépendent d’environnements alpins frais, humides et structurés.

La récupération prendra du temps – des décennies, et non des mois. Des études empiriques à long terme seront indispensables pour suivre les changements et identifier les zones du parc où des efforts de restauration ciblés seront nécessaires pour accélérer le rétablissement.

Enfin, une vraie chance

Rien de tout cela ne se produira en un claquement de doigts. Les écosystèmes alpins se régénèrent lentement, et des décennies de dégâts ne peuvent pas être effacées du jour au lendemain. Les courtes saisons de croissance font que les plantes repoussent progressivement, et non par à-coups. De nombreuses pentes et berges de ruisseaux portent encore les cicatrices du pâturage bovin plus de 60 ans après le départ du bétail. Les perturbations perdurent ici pendant des générations.

La diminution du nombre de chevaux n’est qu’un début, mais c’est une étape essentielle. Et désormais – avec moins de chevaux sur le terrain et la suppression des barrières légales – le parc du Kosciuszko dispose enfin d’une voie réaliste vers la restauration. La prochaine décennie déterminera combien de son fragile patrimoine alpin pourra finalement être retrouvé.

David M. Watson reçoit des financements de recherche du gouvernement fédéral (via l’ARC, le DAFF, le DCCEEW) et siège aux conseils d’administration du Holbrook Landcare Network et des Great Eastern Ranges. Il a exercé deux mandats au sein du Comité scientifique des espèces menacées de la Nouvelle-Galles du Sud, avant de démissionner lorsque la Wild Horse Heritage Act est entrée en vigueur en juin 2018.

Patrick Finnerty est actuellement directeur pour les carrières émergentes en écologie à l’Ecological Society of Australia, coordinateur des jeunes chercheurs à l’Australasian Wildlife Management Society, et membre du conseil de la Royal Zoological Society of NSW. Il reçoit des financements de l’Australian Research Council.

11.01.2026 à 15:40

Cinq pistes pour éviter les clichés sur l’apprentissage et aider les élèves à progresser

Jerrid Kruse, Professor of Science Education, Drake University

Texte intégral (2349 mots)

C’est pour apprendre que les élèves se rendent chaque jour en classe. Mais savent-ils bien toujours ce que cela signifie réellement ? Les fausses croyances sur la manière dont on acquiert des connaissances sont nombreuses, et elles peuvent compliquer la tâche des enfants et des adolescents. Quelques pistes pour les aider à réajuster leurs méthodes de travail et augmenter leurs chances de réussite.

Au cours de mes années d’enseignement des sciences au collège, au lycée et à l’université, j’ai constaté que certains de mes élèves résistaient à l’exercice de ce que les pédagogues appellent la pensée de haut niveau, incluant l’analyse, la pensée créative et critique, et la résolution de problèmes.

Par exemple, lorsque je leur ai demandé de tirer des conclusions à partir de données ou de mettre au point un protocole pour tester une idée, certains élèves ont répondu : « Pourquoi ne nous dites-vous pas quoi faire ? » ou « N’est-ce pas le rôle de l’enseignant que de nous donner les bonnes réponses ? »

En d’autres termes, mes élèves avaient développé une forte idée préconçue selon laquelle le savoir provient de l’autorité. Après enquête, mes collègues et moi-même avons conclu que ces croyances sur l’apprentissage influençaient leur approche de nos cours, et donc ce qu’ils étaient capables d’apprendre.

Tous les élèves arrivent en classe avec des croyances diverses sur ce que signifie apprendre. Dans le domaine de l’éducation, la croyance la plus recherchée est peut-être ce que nous appelons avoir un état d’esprit de croissance. Les élèves ayant un état d’esprit de croissance croient qu’ils peuvent s’améliorer et continuer à apprendre. En revanche, les élèves ayant un état d’esprit fixe ont du mal à croire qu’ils peuvent approfondir leurs connaissances sur le sujet qu’ils étudient. Lorsque les élèves disent « Je suis nul en maths », ils font preuve d’un état d’esprit fixe.

À lire aussi : À l’école, ce que les élèves pensent de leur intelligence influence leurs résultats

En tant qu’enseignants, nous essayons non seulement d’aider les élèves à comprendre le sujet traité, mais nous cherchons également à leur inculquer des croyances justes sur l’apprentissage afin que rien ne vienne entraver leur capacité à assimiler de nouvelles informations.

Outre l’état d’esprit de croissance, je soutiens que cinq autres croyances sont particulièrement importantes à promouvoir dans les salles de classe afin d’aider les élèves à mieux apprendre et à mieux se préparer au monde moderne.

Apprendre, c’est comprendre

Certains élèves et enseignants assimilent l’apprentissage à la mémorisation.

Si la mémorisation joue un rôle dans l’apprentissage, l’apprentissage approfondi repose quant à lui sur la compréhension. Les élèves ont tout intérêt à reconnaître que l’apprentissage consiste à expliquer et à relier des concepts entre eux pour leur donner un sens.

Se concentrer trop sur la mémorisation peut masquer des lacunes.

Par exemple, je travaillais un jour avec un élève de maternelle qui m’a fièrement montré qu’il savait réciter les chiffres de 1 à 20. Je lui ai alors demandé de compter les crayons sur le bureau. L’élève n’a pas compris ma demande. Il n’avait pas fait le lien entre ces nouveaux mots et le concept des chiffres.

Pour aider les élèves à reconnaître l’importance de la compréhension dans l’apprentissage, les enseignants et les parents peuvent leur poser des questions telles que « Pourquoi est-il préférable de relier une nouvelle idée à une ancienne idée plutôt que d’essayer simplement de mémoriser la réponse ? » ou « Pourquoi une explication est-elle plus utile qu’une simple réponse ? »

Apprendre est un défi

La conviction des élèves selon laquelle l’apprentissage s’apparente à la mémorisation peut refléter une croyance connexe selon laquelle la connaissance est simple et l’apprentissage devrait être facile.

Au contraire, les éducateurs veulent que les élèves acceptent la complexité et les défis qu’elle comporte. En se confrontant aux nuances et à la complexité, les élèves fournissent l’effort mental nécessaire pour former et renforcer de nouvelles connexions dans leur pensée.

Lorsque les élèves pensent que les connaissances sont simples et que l’apprentissage devrait être facile, leur engagement dans la réflexion de haut niveau, nécessaire pour appréhender la complexité et les nuances, en pâtit.

Pour aider les élèves en difficulté à saisir une idée complexe, les enseignants et les parents peuvent leur poser des questions qui les aident à comprendre pourquoi l’apprentissage est complexe et nécessite des efforts.

Apprendre prend du temps

Lorsque les élèves pensent que l’apprentissage est simple et facile, les enseignants ne devraient pas s’étonner qu’ils pensent également que l’apprentissage doit être rapide.

Au contraire, les élèves doivent comprendre que l’apprentissage approfondi prend du temps. Si les élèves pensent que l’apprentissage est rapide, ils sont moins enclins à rechercher des défis, à explorer les nuances ou à réfléchir et à établir des liens entre les idées. Malheureusement, de nombreux programmes scolaires condensent tellement d’objectifs d’apprentissage en un laps de temps très court que la croyance en un apprentissage rapide est subtilement renforcée.

Si les enseignants peuvent faire preuve de créativité dans l’utilisation du matériel pédagogique et consacrer plus de temps à inciter les élèves à explorer la complexité et à établir des liens, le simple fait de passer plus de temps sur un concept peut ne pas suffire à changer les convictions des élèves en matière d’apprentissage.

Pour aider les élèves à changer leur façon de penser, je leur demande de discuter de questions telles que « Pourquoi pensez-vous que la compréhension de concepts complexes prend autant de temps ? » ou « Pourquoi une seule leçon ne suffirait-elle pas pour couvrir ce concept ? » Grâce à ces questions, mes collègues et moi avons constaté que les élèves commencent à reconnaître que l’apprentissage approfondi est lent et prend du temps.

L’apprentissage est un processus continu

Les étudiants doivent également comprendre que l’apprentissage n’a pas de fin.

Malheureusement, beaucoup d’étudiants considèrent l’apprentissage comme une destination plutôt que comme un processus continu. Or, comme la connaissance comporte un degré inhérent d’incertitude et qu’un apprentissage accru révèle souvent une complexité accrue, l’apprentissage doit être continu.

Pour aider les élèves à s’interroger sur cette conviction, les enseignants et les parents pourraient leur poser les questions suivantes : « Comment pensez-vous que vos connaissances ont évolué au fil du temps ? » et « Comment pensez-vous que votre apprentissage va évoluer à l’avenir ? »

L’apprentissage ne se fait pas uniquement auprès des enseignants

Je me souviens qu’un lycéen m’avait dit : « Les enseignants sont censés nous donner les réponses pour que nous sachions quoi écrire à l’examen. »

Cet élève avait apparemment compris les « règles du jeu » et n’était pas content lorsque son professeur essayait de l’inciter à réfléchir de manière plus approfondie. Il s’accrochait à un modèle d’apprentissage par transmission, reposant sur des figures d’autorité.

Au contraire, les élèves doivent comprendre que l’apprentissage provient de nombreuses sources, notamment de leurs expériences, de leurs pairs et de leur propre réflexion, autant que de figures d’autorité.

Même si les enseignants et les parents peuvent hésiter à remettre en cause leur propre autorité, ils rendent un mauvais service aux élèves lorsqu’ils ne les préparent pas à remettre en question les figures d’autorité et à aller au-delà.

Pour aider les élèves à changer leur façon de penser, les enseignants peuvent leur demander de réfléchir à la question suivante : « Pourquoi le fait d’apprendre à partir de sources multiples peut-il vous aider à mieux comprendre la complexité et les nuances d’un concept ? »

Changer nos croyances sur l’apprentissage

Souvent, les enseignants et les parents pensent que les occasions de faire appel à un raisonnement de haut niveau suffisent à aider leurs élèves à développer de meilleures croyances concernant l’apprentissage.

Mais de telles croyances nécessitent une attention explicite et doivent être prévues dans les cours. Pour ce faire, il convient de poser des questions ciblant des croyances spécifiques, telles que celles mentionnées dans la chacune des sections précédentes.

Les conversations que j’ai pu avoir par ce biais avec les élèves étaient très intéressantes. De plus, aider les enfants à développer des croyances plus solides sur l’apprentissage est peut-être la chose la plus importante que les enseignants puissent faire pour les préparer à l’avenir.

Jerrid Kruse a reçu des financements de la National Science Foundation, du NASA Iowa Space Grant Consortium et de la William G. Stowe Foundation.

10.01.2026 à 17:25

Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises

Hippolyte d’Albis, Professeur, ESSEC

Aurélie Sotura, Chercheuse au LAET, Université Lumière Lyon 2

Florian Bonnet, Démographe et économiste, spécialiste des inégalités territoriales, Ined (Institut national d'études démographiques)

Texte intégral (2892 mots)

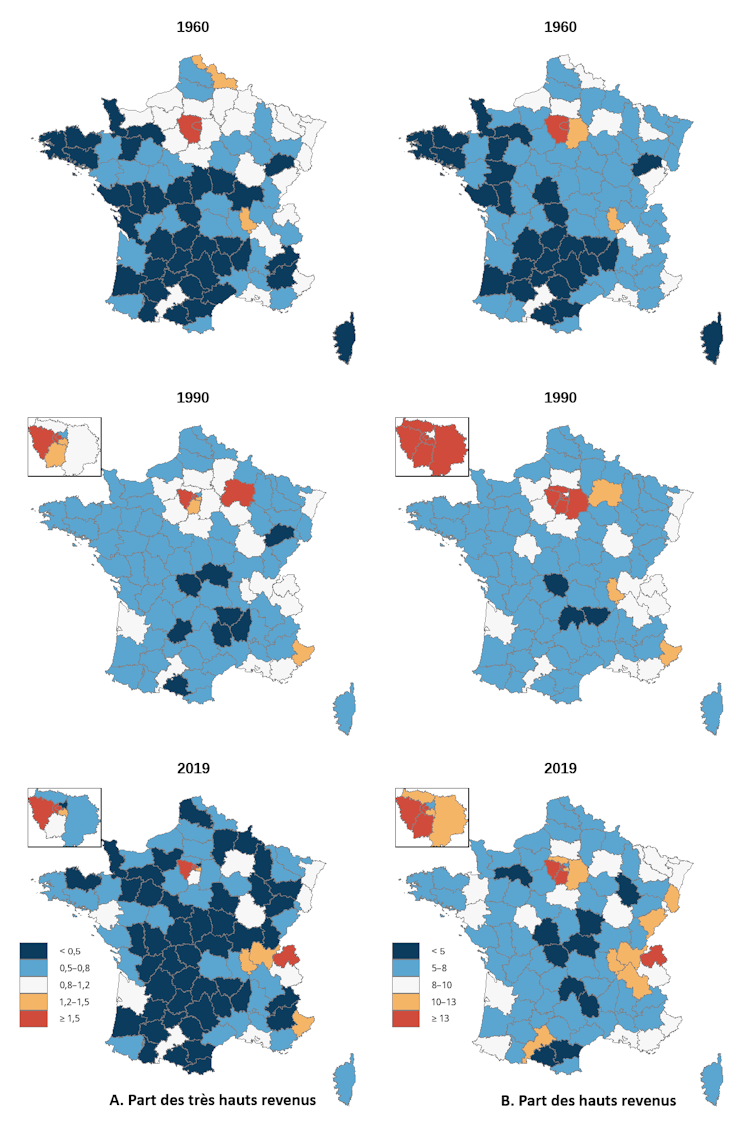

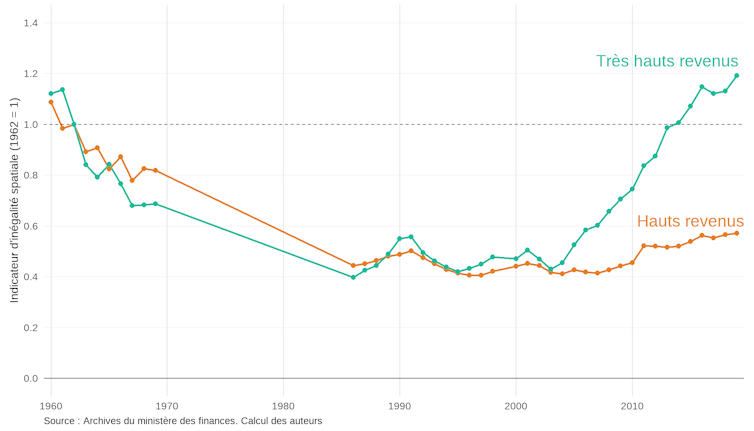

Des centres urbains, où se concentrent les hauts revenus, aux territoires périphériques, où ils disparaissent, la carte des foyers les plus aisés de France raconte une histoire singulière des inégalités. En retraçant leur répartition géographique depuis 1960, une nouvelle étude éclaire les conséquences spatiales des transformations structurelles de l’économie française, et les tensions sociales et politiques qu’elles continuent d’alimenter.

Réduire les écarts entre territoires est un objectif récurrent des politiques publiques, en France comme en Europe. L’Union européenne (UE) en a fait un principe fondateur, inscrit à l’article 174 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) :

« Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci vise à réduire les écarts entre les niveaux de développement des diverses régions. »

Pourtant, cet objectif est aujourd’hui plus que jamais mis à l’épreuve. En France, comme ailleurs, les dernières décennies ont vu s’accentuer un sentiment de fracture territoriale : d’un côté, quelques grandes métropoles concentrent les emplois qualifiés, les sièges d’entreprises, les services de haut niveau ; de l’autre, de vastes espaces voient leurs activités industrielles décliner, leurs jeunes partir et leurs revenus stagner.

Ces déséquilibres économiques ne sont pas sans conséquence sociale ou politique, comme les dernières années l’ont montré avec force. Des ronds-points des « gilets jaunes » aux cartes électorales où se lit la progression de l’abstention ou du vote pour les partis extrêmes, la colère sociale a souvent une géographie. Là où les opportunités économiques se raréfient, les perspectives se referment, le sentiment d’injustice s’installe, et une question fondamentale émerge : que devient une société lorsque les perspectives de réussite se concentrent exclusivement dans quelques territoires ?

Un indicateur plus fin pour comprendre ces enjeux

Comprendre ces enjeux suppose d’abord de bien les mesurer. Or, les indicateurs couramment utilisés dans la littérature économique tendent à masquer la réalité des disparités territoriales. On analyse souvent le développement d’une région à l’aune du produit intérieur brut par habitant ou du revenu moyen, sans tenir compte des différences de structures sociales : ici, une forte proportion de ménages aisés et modestes ; là, une population plus homogène, composée de classes moyennes. Ainsi, la répartition des revenus constitue un élément central pour comprendre les dynamiques locales.

À lire aussi : Combien l’employeur doit-il payer pour attirer des cadres en dehors des zones urbaines ?