ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

13.10.2025 à 15:33

Catastrophes industrielles, ferroviaires, maritimes… L’erreur individuelle existe-t-elle vraiment ?

Chauvin Christine, Professeur en ergonomie cognitive, facteurs humains, Université Bretagne Sud (UBS)

Texte intégral (1846 mots)

L’erreur humaine est considérée comme un facteur déterminant dans la survenue d’accidents majeurs. Elle a été ainsi désignée comme une cause principale dans le naufrage du « Titanic », l’explosion de l’usine de pesticide de Bhopal, l’explosion du réacteur de Tchernobyl ou encore la collision aérienne de Tenerife. Lorsque de tels accidents surviennent, les médias mettent souvent en exergue l’erreur commise par l’équipe ou l’opérateur qui pilotait le système et l’associent parfois à la responsabilité individuelle d’une personne. Est-ce vraiment pertinent ?

Prenons l’exemple de la collision frontale entre un train de voyageurs et un convoi de marchandises survenue en Grèce, dans la nuit du 28 février au mercredi 1er mars 2023. Faisant 57 morts et 81 blessés graves, c’est l’accident ferroviaire le plus meurtrier qu’a connu la Grèce. Dans un article paru le 1er mars, le lendemain de la catastrophe, le journal le Monde titrait Accident de train en Grèce : le premier ministre pointe « une tragique erreur humaine », puis précisait plus loin que le chef de la gare de Larissa avait été arrêté et était poursuivi pour « homicides par négligence ».

Deux trains avaient circulé pendant plus de dix minutes sur la même voie, en sens opposé, sans qu’aucun système d’alarme ne soit déclenché avant la collision. Le rapport d’enquête rédigé par la HARSIA (Hellenic Air & Rail Safety Investigation Authority, l’équivalent du Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre en France ou BEA-TT), publié le 27 février 2025, montre que la cause immédiate de l’accident est une erreur d’aiguillage. Le train de passagers IC 62 en provenance d’Athènes aurait dû rester sur la voie principale (ascendante), mais le chef de gare orienta l’aiguillage vers la voie descendante qui était occupée par un train de fret venant en sens inverse.

Malheureusement, le chef de gare ne détecta pas cette erreur et il n’y eut pas de communication claire avec le conducteur du train qui aurait permis de l’identifier. En effet, le chef de gare donna un ordre ambigu qui ne mentionnait pas la voie qu’allait emprunter le train. Le conducteur aurait dû répéter l’ordre en demandant au chef de gare de préciser la voie (ascendante ou descendante). Il s’agit de la procédure dite de « readback/hearback » qui consiste à répéter et à confirmer chaque instruction critique pour éviter tout malentendu. De plus, le conducteur aurait dû contacter le chef de gare lorsqu’il a constaté qu’il ne se trouvait pas sur la voie montante.

Le rapport met en évidence les circonstances dans lesquelles cette erreur a été commise (notamment la charge de travail élevée du chef de gare, un pupitre de contrôle comportant de nombreuses commandes et informations). De plus, il fait ressortir les défaillances du système ferroviaire grec comme constituant des facteurs sous-jacents (infrastructure dégradée et insuffisamment entretenue, sous-effectif chronique, absence de maintenance préventive des dispositifs de contrôle-commande et de la signalisation, problème de formation et de gestion des compétences des personnels, défaillance du système de communication, absence de retour d’expériences qui aurait permis d’apprendre des incidents et accidents passés).

Les auteurs de ce rapport n’examinent donc pas seulement les activités du chef de gare et du conducteur de train ; ils s’intéressent aussi aux décisions d’acteurs institutionnels : la compagnie ferroviaire chargée de l’exploitation des trains, l’entreprise publique gestionnaire du réseau ferré et, donc, l’État.

Cet accident a entraîné de nombreuses manifestations en Grèce ; les manifestants pointant les dysfonctionnements du réseau ferroviaire. Le chef de gare de Larissa a été le premier à être placé en détention provisoire, puis trois autres employés des chemins de fer ont été poursuivis pour « homicide involontaire par négligence ». Le 15 septembre 2025, le procureur d’appel de Larissa a demandé, à l’issue d’un rapport de 996 pages, que 33 autres personnes soient renvoyées devant la cour d’assises. Il s’agit d’acteurs opérationnels ou administratifs responsables de la sécurité ferroviaire.

Cet exemple montre qu’il est important, lors d’un accident majeur, d’opérer un déplacement de point de vue :

ne plus se focaliser sur l’opérateur, mais examiner l’ensemble des éléments qui compose le système au sein duquel il opère ;

ne plus se focaliser sur l’action ou sur la décision d’un opérateur « de première ligne », mais considérer l’impact des décisions prises à tous les niveaux d’une organisation.

Erreur humaine ou défaillances systémiques ?

Nombre de travaux menés depuis la Seconde Guerre mondiale invitent à considérer une action erronée non pas comme une action fautive, mais comme le symptôme d’une mauvaise adéquation entre les capacités de l’opérateur et les caractéristiques de sa situation de travail.

En 1990, le psychologue anglais James Reason publie un ouvrage de référence intitulé Human Error dans lequel il distingue les « erreurs actives » et les « erreurs latentes » ou « conditions latentes ». Les premières ont un effet immédiat. Il s’agit d’actions « erronées » commises par les opérateurs « de première ligne ». Les secondes sont présentes au sein du système depuis parfois de nombreuses années, mais sont « dormantes ». Elles se développent à partir d’activités humaines éloignées de l’activité qui déclenche le dommage (activités de conception, de maintenance, management). C’est en se combinant à d’autres facteurs qu’elles se révèlent et contribuent à l’accident.

Nous avons utilisé ce cadre pour analyser des collisions entre navires. L’analyse menée fait apparaître trois grandes classes d’accidents.

La première classe est typique d’accidents qui surviennent dans des eaux dites « resserrées » (des chenaux principalement) alors qu’un pilote se trouve à bord du navire. Les principaux facteurs d’accidents sont des problèmes de communication (entre navires et au sein de l’équipage). Ce résultat met en exergue l’importance des formations au travail d’équipe, tout particulièrement pour les situations dans lesquelles un pilote doit interagir avec le commandant et l’équipage du navire. Ce facteur fait écho à l’ambiguïté de la communication entre le chef de gare et le conducteur de train qui participa à la collision ferroviaire de Larissa.

La deuxième classe d’accidents résulte de l’interaction de facteurs appartenant à différents niveaux du système : mauvaise visibilité et non-utilisation ou mauvaise utilisation des instruments, planification d’opérations inappropriées à la situation – comme une vitesse excessive au regard des conditions extérieures ou un nombre insuffisant de personnes affectées à la tâche (facteurs relevant du leadership), système de management de la sécurité incomplet (facteur organisationnel).

La troisième classe d’accidents se caractérise, quant à elle, par le non-respect du système de management de la sécurité ; il s’agit, dans ce cas, de violations (erreurs intentionnelles) relevant du leadership.

De l’analyse des erreurs à l’analyse des décisions

Jens Rasmussen, qui fut l’un des chercheurs les plus influents dans le domaine de la sécurité et de l’étude de l’erreur humaine, explique que la notion d’erreur (supposant un écart à une performance définie) n’est pas vraiment pertinente, parce qu’elle entre en contradiction avec la capacité d’adaptation humaine, avec le fait que les acteurs – au sein d’un système – ont une certaine liberté dans la façon de réaliser leur activité et peuvent ainsi opter pour différentes stratégies.

Adaptation et variabilité sont même nécessaires pour garantir la performance des systèmes. S’intéressant aux interactions « verticales » au sein d’une organisation, Rasmussen propose d’identifier tous les acteurs (acteurs étatiques, législateurs, syndicats, concepteurs de système, dirigeants d’entreprises, managers, opérateurs) dont les décisions ont contribué à l’accident ; il souligne que les contraintes et possibilités qui s’imposent à un acteur donné et à un niveau donné dépendent de décisions prises par d’autres acteurs.

Dans le secteur de la pêche maritime, il est intéressant d’analyser l’impact des décisions prises par les législateurs (au niveau national et international) sur les choix réalisés par les concepteurs des navires et des équipements et, finalement, sur les pêcheurs eux-mêmes. Ainsi plusieurs études ont examiné l’impact, sur la sécurité des marins-pêcheurs, du type de quotas de pêche (quotas individuels qui donnent à un opérateur le droit de prélever une quantité déterminée de poissons sur un stock ou quotas collectifs). D’une façon générale, l’allocation individuelle de quotas réduit la « course au poisson » et diminue les prises de risque.

Dans la lignée de ces travaux, nous avons montré que la législation impose aux marins-pêcheurs des contraintes qui ont une forte incidence sur leurs décisions, sur les arbitrages qu’ils font au quotidien et sur la prise de risque.

Il est nécessaire d’adopter une perspective systémique pour comprendre la survenue des accidents. Dans ce cadre, il apparaît plus pertinent de s’intéresser aux décisions des différents acteurs d’un système, et aux interactions entre ces décisions, qu’aux erreurs qu’ils peuvent commettre.

Chauvin Christine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

13.10.2025 à 15:01

Pop culture sud-coréenne : les raisons d’un succès mondial

Sylvie Octobre, Chercheuse, Ministère de la Culture

Vincenzo Cicchelli, Maître de conférences en sociologie, Université Paris Cité

Texte intégral (1746 mots)

La « hallyu » (ou, vague coréenne) désigne la diffusion mondiale de la culture sud-coréenne depuis la fin des années 1990. Elle englobe la popularité croissante de la musique K-pop, des dramas coréens, du cinéma, de la mode, de la cuisine et même des jeux vidéo et des cosmétiques provenant du sud de la péninsule. Ce phénomène, soutenu par Internet et les réseaux sociaux, a permis à Séoul de renforcer son influence culturelle et économique internationale. Mais comment expliquer un succès aussi durable et aussi général ?

En 2021, la série Squid Game, distribuée par Netflix dans 190 pays, bat des records d’audience avec 266 millions de vues et remporte 52 prix de la critique pour la saison 1. En 2025, le film d’animation musicale K-pop Demon Hunters explose les compteurs de la plate-forme (avec 236 millions de vues depuis sa sortie en août, ce qui en fait le film le plus regardé de tous les temps sur Netflix), tandis que le single principal du film Golden occupe les premières des charts partout dans le monde et atteint 503 millions de streams sur Spotify.

Ces deux succès d’audience et de critique ne sont pas des phénomènes isolés : ils font partie de la Hallyu (ou K-Wave), vague de produits culturels sud-coréens qui déferlent depuis plus de deux décennies sur le monde et modifient les équilibres en matière de production et consommation culturelle, en défiant la domination d’anciens centres dans les domaines aussi bien esthétique qu’économique. L’une des caractéristiques les plus remarquables de cette vague est sa diversité : Squid game fait de la critique du capitalisme débridé et des inégalités qui en découlent son message principal, tandis que K-pop Demon Hunters raconte l’histoire fantastique d’un groupe de trois jeunes filles, membres d’un groupe de K-pop féminin le jour et chasseuses de démons la nuit…

La consommation de la différence

Comment comprendre cet attrait international pour les produits culturels d’un « petit » pays ? Les explications culturalistes qui renvoient alternativement au registre de la proximité ou de la distance préexistante entre les contenus des produits et la culture audiences sont inopérantes pour l’expliquer.

L’argument de la proximité ne peut rendre compte d’un succès mondial, car celle-ci est par nature variable d’une aire géographique à une autre, et les produits sud-coréens peuvent bien paraître « familiers » ou « proches » aux pays voisins – Japon et Chine (exception faite des conflits de mémoire qui continuent de les opposer) – et « lointains » de la France, qui n’a pas de lien historique avec la Corée du Sud, accueille une diaspora sud-coréenne très minoritaire (quelques dizaines de milliers de personnes seulement) et est dotée d’un terreau culturel assez étranger au néoconfucianisme de la Corée du Sud.

L’explication par la distance « exotique » ne rend pas non plus compte de l’attrait international envers les produits sud-coréens, tant la Corée du Sud projette l’image d’un pays moderne, que l’on considère ses indicateurs économiques, ses performances dans le domaine éducatif ou ses avancées technologiques.

Il importe par conséquent de chercher d’autres explications à cette appétence qui relève plutôt d’un penchant pour la consommation de la différence, ce goût des autres étant devenu le moteur du consumérisme moderne, notamment dans les jeunes générations. Se manifestant dans les paysages, la langue et les traits anthropologiques, cette différence réside également dans le cas des produits sud-coréens dans la présentation d’une modernité critique mais non désenchantée (car la résolution des tensions entre l’individu et le collectif est possible), qui semble savoir concilier les legs du passé et les enjeux du présent (comme en témoigne le genre sagueuk, qui, tout en traitant des contenus historiques, aborde souvent des sujets modernes, comme la place des femmes, l’inclusion des classes laborieuses, etc.). Cette modernité est présentée comme une alternative à ses concurrentes occidentales (notamment états-uniennes) et orientales (notamment chinoises et japonaises) qui, chacune à leur manière, cherchent à faire prévaloir un récit hégémonique.

Du soft au « sweet power »

La hallyu a souvent été prise en exemple du déploiement de ce qu’il est convenu d’appeler le soft power. En effet, les produits audiovisuels sud-coréens, le plus souvent assortis d’une image fun, cool et innovante, ont permis de faire connaître un pays, jusqu’alors resté marginal dans la globalisation de la culture et des imaginaires.

Néanmoins, à la différence des vagues culturelles dominantes, et notamment de la vague états-unienne, la hallyu n’ambitionne pas de coréaniser le monde ni de diffuser une « Korean way of life ». Au contraire, les standards des productions audiovisuelles sud-coréennes sont de plus en plus réappropriés par les industries internationales. Alors que Squid Game a été écrit, réalisé (par Hwang Dong-Hyuk) et produit en Corée du Sud (par Siren Pictures Inc, basée à Séoul), K-pop Demon Hunters est écrit, réalisé (par Maggie Kang et Chris Appelhans, basés à Hollywood et Los Angeles) et produit aux États-Unis (par Sony Pictures Animation). Le « K » n’est donc plus seulement l’indicateur d’une nation mais d’une esthétique qui lui échappe à mesure que son succès s’accroît.

Le soft power culturel de la Corée du Sud prend donc un visage particulier. D’abord, il ne s’accompagne pas du déploiement d’un hard power de type militaire (comme cela a été le cas pour les États-Unis, dont les marques globales ont fait irruption sur le marché européen et japonais après la Seconde Guerre mondiale, parallèlement à une forte présence militaire), alors même que la Corée du Sud est, dans les faits, une puissance militaire.

Il ne réactive pas non plus des souvenirs douloureux d’un passé impérialiste ou colonial (comme cela a pu être le cas des produits culturels japonais en Asie de l’Est), puisque la Corée a plutôt été une terre de conquête et qu’elle subit encore les attaques régulières de la Corée du Nord, pays avec lequel la paix n’a jamais été signée.

Ensuite, le succès de la hallyu n’est pas instrumentalisé par le gouvernement sud-coréen dans des rapports de forces géopolitiques et géoéconomiques, comme pouvait l’être l’arrivée massive de produits états-uniens en France après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du règlement de la dette de guerre française (accords Blum-Byrnes de 1946). C’est pourquoi nous avons proposé de désigner cette forme originale de soft power par le terme de sweet power. Bien entendu, le sweet power reste inscrit dans un rapport de force, comme les réactions de rejet qu’il suscite, notamment chez les anciens dominants, l’indiquent : la Chine bloque régulièrement l’importation des produits sud-coréens pour défendre son nationalisme culturel, de même que des mouvements anti-coréens ont vu le jour au Japon et aux États-Unis depuis le succès de la hallyu.

Un exemple de globalisation alternative

Ce sweet power naît dans le cadre d’une transformation de la globalisation de la culture, devenue une mosaïque culturelle. La domination des acteurs historiques de la globalisation de la culture est en effet battue en brèche par l’émergence de nouveaux centres de production, qui ont connu une forte élévation des niveaux de vie et de consommation de leurs populations désormais démographiquement dominantes dans les équilibres mondiaux.

Elle l’est aussi via la prolifération des plates-formes numériques (YouTube, Netflix, Naver, Viki, iQIYI, Disney +, Prime Vidéo, Rakuten, etc.) et par l’essor concomitant des réseaux sociaux (Tik Tok, We Chat, KakaoTalk, LINE, etc.) qui permettent à des productions locales de toucher rapidement une audience globale.

La globalisation culturelle ne correspond donc plus à la diffusion unidirectionnelle des modèles occidentaux vers le reste du monde et la hallyu s’inscrit dans une histoire qui a vu se succéder la vague des films de Hongkong, de Bollywood et de Nollywood, mais également les anime japonais, les télénovelas brésiliennes, les diziler turcs, etc. La globalisation de la culture devient donc multipolaire, même si tous les pays producteurs ne disposent pas des mêmes ressources pour promouvoir leurs contenus culturels, leurs styles, leurs imaginaires et leurs récits.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

13.10.2025 à 12:25

Derrière la promesse d’autonomie du travail hybride, de vrais risques de surcharge cognitive

Caroline Diard, Professeur associé - Département Droit des Affaires et Ressources Humaines, TBS Education

Texte intégral (1588 mots)

La multiplication des outils numériques peut produire de nouvelles formes de stress au travail, quand ils sont utilisés dans le cadre du travail hybride. Quelles en sont les raisons ? Comment y remédier ?

L’hybridation s’est pérennisée et apparaît comme une forme durable d’organisation du travail. Près de 75 % des cadres adaptent désormais leurs jours de télétravail à leurs missions. Ce mode d’organisation est désormais incontournable, car de nombreux salariés et notamment les cadres : 67 % d’entre eux déclarent qu’ils seraient mécontents d’une réduction du télétravail et 82 % d’une suppression. Du côté des employeurs, 70 % des entreprises privées de plus de 250 salariés, révèlent que ne pas proposer le télétravail constitue un frein pour le recrutement d’après l’étude APEC de mars 2025 Il s’agit d’un élément fort de la marque employeur.

L’hybridation recouvre plusieurs réalités : le nomadisme, le travail à domicile, le coworking. Il offre une forme de flexibilité dans l’organisation et une meilleure articulation des temps de vie. Pourtant, derrière cette apparente flexibilité se cache cependant une hyperconnectivité. L’hyperconnectivité correspond à un usage important des outils numériques notamment en dehors de toute obligation contractuelle et durant une amplitude horaire excédant les dispositions acceptables et décrites dans le Code du travail.

À lire aussi : Le télétravail est-il devenu le bouc émissaire des entreprises en difficulté ?

L’usage des outils numériques accroît la porosité entre les sphères privée et professionnelle particulièrement en situation hybride, pouvant ouvrir la voie à des troubles psychosociaux, comme le stress chronique, l’isolement ou l’épuisement. De nouvelles formes de harcèlement peuvent également se révéler à distance, associées au technostress.

Le multitâche : juste une illusion, à peine une sensation

C’est une forme de « servitude volontaire » qui contribue à cette hyperconnectivité et augmente l’amplitude des journées de travail – parfois sans même que les télétravailleurs en aient conscience. L’hyperconnectivité correspond à un usage important des outils numériques notamment en dehors de toute obligation contractuelle et durant une amplitude horaire excédant les dispositions acceptables et décrites dans le Code du travail.

Face à l’accélération de ces sollicitations numériques constantes, certains s’imposent un autocontrôle constant pour être capables de répondre à tout, à tout moment, dans un souci de performance ou de reconnaissance, soumis à des injonctions de disponibilité et de réactivité. Les sollicitations en visio et demandes de reporting augmentent (observatoire du télétravail).

Certains souffrent d’une forme de syndrome du bon élève ! Ceci pourrait soulever des problèmes de santé au travail.

Les limites du cerveau humain

Pour faire face aux exigences de ces environnements hyperconnectés, notre cerveau sollicite intensément ses réseaux attentionnels, notamment ceux de la vigilance. Cela entraîne des situations de « multitâche » auxquelles il est en réalité très mal adapté. Contrairement aux idées reçues, notre cerveau n’est pas multitâche, il ne traite pas les informations en parallèle, mais en série, c’est-à-dire l’une après l’autre, en basculant rapidement entre elles. S’il est extrêmement rapide et puissant, capable de passer d’une tâche à l’autre en quelques dizaines de millisecondes, cela n’est pas sans coût.

Chaque changement demande une réinitialisation coûteuse en énergie mentale. Plus les interruptions s’enchaînent, surtout lorsqu’elles échappent à notre contrôle, plus ce « carburant attentionnel » s’épuise vite. Comme une voiture qui consomme davantage en ville qu’à vitesse constante, notre cerveau brûle son énergie à force de passer d’un mail à une réunion, d’une notification à un rapport. La conséquence de ce phénomène ? Nous nous épuisons plus vite et commettons davantage d’erreurs. Il est donc plus que temps, d’une part, de prendre conscience des contraintes neurobiologiques de notre cerveau afin d’améliorer les méthodes de travail en mode hybride, et d’autre part, de développer les compétences nécessaires pour mieux collaborer.

D’ailleurs, une étude menée auprès de plus de 1500 étudiants montre que 63 % pensent pouvoir gérer plusieurs tâches simultanément. Pourtant, lorsque des étudiants bénéficient d’un apprentissage explicite et d’une mise en situation concrète, ils ne sont plus que 22 % à maintenir cette croyance.

Former à l’attention : une urgence dans un monde fragmenté

Des programmes existent pour renforcer certaines compétences mentales clés :

la flexibilité cognitive : capacité à passer d’un objectif à un autre rapidement ou encore à envisager un sujet sous différents angles ;

le monitoring attentionnel : capacité à suivre, modifier et améliorer ses stratégies attentionnelles ;

la réactivité : capacité à réagir rapidement face à des situations ou sollicitations inattendues et à ajuster ses priorités en fonction ;

la planification : capacité à hiérarchiser des tâches et à les effectuer dans le temps imparti tout en respectant les délais.

Ces compétences permettent de mieux s’adapter à l’environnement numérique, de limiter la surcharge et de préserver l’énergie mentale.

Un cadre à rappeler collectivement

Les risques posés par le travail numérique ont été pris au sérieux par les pouvoirs publics. Dès 2015, le rapport Mettling s’est intéressé à la transformation numérique et préconisait de « compléter le droit à la déconnexion par un devoir de déconnexion du salarié ». Le droit à la déconnexion a ensuite été inscrit dans la loi du 8 août 2016 (article L. 2242-17 du Code du travail). Il garantit aux salariés la possibilité de ne pas être sollicités en dehors des horaires de travail. Ce droit est une protection contre les dérives de l’hyperconnexion.

L’employeur encourt d’ailleurs des sanctions pénales (emprisonnement et amende) s’il n’a pas respecté son obligation de négocier sur la qualité de vie au travail incluant le droit à la déconnexion (art. L.2243-2). Il s’agit d’organiser la déconnexion par accord, charte, notes de service en formalisant une utilisation responsable des outils de travail à distance, en permettant le respect des horaires légaux et des temps de pause (déconnexion automatique avec envoi différé des mails par exemple).

La culture du résultat doit ainsi prendre le pas sur celle du présentéisme. Les managers doivent veiller à :

évaluer la charge réelle de travail,

organiser les conditions d’exercice à distance,

repérer les éventuelles inégalités entre collaborateurs,

mesurer et prévenir aux risques psychosociaux.

Au-delà de la liberté promise, une nouvelle forme d’aliénation numérique se développe en mode hybride. Malgré des perspectives encourageantes en matière d’organisation des temps de vie, il impose en contrepartie une vigilance accrue quant à ses impacts sur la santé mentale et cognitive des travailleurs.

Former à l’attention, reconnaître les risques de surcharge, garantir un droit effectif à la déconnexion : autant de conditions indispensables pour que flexibilité ne rime pas avec épuisement.

Sans accompagnement, sans régulation, sans pédagogie, l’épuisement cognitif présente un risque pour la santé mentale des télétravailleurs.

Travailler en mode hybride, oui mais à condition de veiller à notre santé mentale !

Cet article a été rédigé avec Dr Nawal Abboub, cofondatrice et directrice scientifique de Rising Up et cocréatrice du Core Skills Scan.

Caroline Diard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

13.10.2025 à 12:25

Les secrets de la domination de l’Université Harvard au classement de Shanghai

Michel Ferrary, Professeur de Management à l'Université de Genève, Chercheur-affilié, SKEMA Business School

Texte intégral (2011 mots)

L’élection de Donald Trump met à mal le « business model » de l’Université d’Harvard. Cette université domine le classement de Shanghai grâce à son excellence scientifique, une fondation gérant 53,2 milliards de dollars et un réseau de 420 000 diplômés. À partir de la « théorie des capitaux » de Bourdieu, une étude cherche à comprendre comment la plus prestigieuse université domine son champ scientifique.

Le classement de Shanghai mesure l’excellence scientifique des universités dans le monde. Sur les dix premières, huit sont états-uniennes ; l’université d’Harvard trône à son sommet depuis 2003. Comment expliquer la domination de cette organisation privée à but non lucratif dans un champ universitaire réputé très concurrentiel ?

Avec Rachel Bocquet et Gaëlle Cotterlaz-Rannard, à partir de la « théorie des capitaux » de Pierre Bourdieu, nous décodons le modèle économique, ou business model, des universités de recherche états-uniennes. L’enjeu est de comprendre comment la plus prestigieuse et la plus puissante d’entre elles domine son champ scientifique.

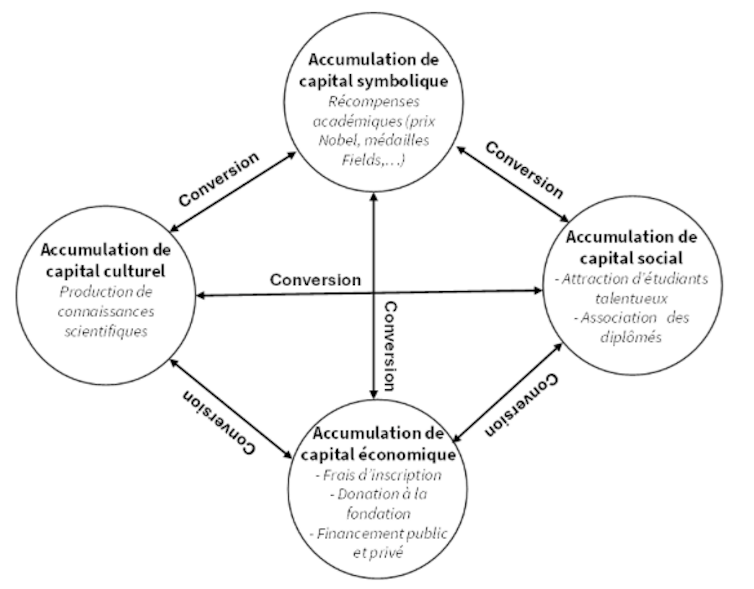

L’excellence scientifique d’Harvard, symboliquement reconnue par le classement de Shanghai, résulte de l’accumulation et de la conversion de capital économique, social, culturel et symbolique. La dimension systémique qui fonde la robustesse du business model le rend difficilement reproductible. Il est lié à cette capacité d’accumuler simultanément les quatre formes de capitaux et de les interconvertir.

Près de 204 560 publications au cours des cinq dernières années

La théorie de Bourdieu articule quatre formes de capitaux : le capital économique, le capital culturel, le capital social et le capital symbolique. Le dernier étant la reconnaissance sociétale de la possession des trois autres. Chaque forme de capital contribue à l’accumulation des autres formes de capital par un processus d’inter-conversion ; le capital culturel est converti en capital économique, social ou symbolique et inversement.

Harvard est une université de recherche. Ses 2 445 professeurs et 3 048 chercheurs affiliés ont pour mission première de produire des connaissances scientifiques – capital culturel. Sur les cinq dernières années, la plateforme Web of Science recense pour Harvard 204 560 publications, dont 16 873 dans des revues à comité de lecture, ce qui en fait l’université qui produit le plus de connaissances scientifiques. Ses chercheurs sont les plus cités par la communauté scientifique.

Ce capital culturel est converti en capital économique par l’obtention de financement : 6,5 milliards de dollars en 2024. La faculté de médecine est l’une des universités états-uniennes qui obtient le plus de financement de l’État fédéral (National Institut of Health).

Fondation de 53,2 milliards de dollars

Ce capital culturel fait l’objet d’une reconnaissance sociétale par l’attribution à ses chercheurs de récompenses prestigieuses : prix Nobel, médaille Fields, prix Turing, prix Pulitzer, etc. Cette reconnaissance correspond à une conversion du capital culturel en capital symbolique, ce qui renforce le prestige de l’institution.

Ce capital symbolique contribue par sa conversion à l’accumulation des autres formes de capitaux, notamment en capital économique en favorisant les donations à la fondation de l’université par des individus ou des entreprises.

En 2024, l’endownment (capital économique) issu de donations représente 53,2 milliards de dollars, soit le plus important fond de dotation au monde pour une université. En 2024, la rentabilité des investissements de la fondation est de 9,6 %. Ces revenus permettent de verser 2,4 milliards de dollars à l’université, soit 40 % de son budget, pour financer des projets de recherche.

Sélection des meilleurs étudiants

Le capital symbolique est également converti en capital économique en justifiant des frais d’inscription importants. En 2025, une inscription au bachelor d’Harvard coûte 61 670 dollars par an, soit une des institutions les plus chères des États-Unis. Les frais d’inscription au programme MBA sont de 81 500 de dollars par an et ceux de la Harvard Law School sont de 82 560 dollars. Certaines grandes fortunes peuvent faire des donations à Harvard pour faciliter l’admission de leur progéniture.

À lire aussi : Harvard face à l’administration Trump : une lecture éthique d’un combat pour la liberté académique

Le prestige académique attire d’excellents étudiants et contribue à l’accumulation de capital social. Pour être admis dans son bachelor, Harvard exige le plus haut score SAT des universités états-uniennes (1500-1580). Son taux d’admission des candidats de 3 % est le plus faible du pays.

Lorsqu’ils sont diplômés, ces étudiants irriguent la société dans ses sphères scientifique – Roy Glauber, George Minot –, politique – huit présidents des États-Unis sont diplômés d’Harvard –, économique pour créer ou diriger de grandes entreprises – Microsoft, JP Morgan, IBM, Morgan Stanley, Amazon, Fidelity Investments, Boeing, etc. –, littéraire – William S. Burroughs, T. S. Eliot – et artistique – Robert Altman, Natalie Portman.

Harvard Alumni Association

Tous ces diplômés, notamment en adhérant à la Harvard Alumni Association, correspondent à une accumulation de capital social qui représente un réseau de 420 000 personnes. L’université mobilise ce réseau pour des levées de fonds, des participations à ses instances de gouvernance ou des évènements.

L’homme d’affaires Kenneth Griffin illustre ce mécanisme. En 1989, Il est diplômé d’Harvard en économie. Il fonde Citadel LLC, un des hedge funds les plus réputés des États-Unis et, accessoirement, devient la 34e fortune mondiale. Il a donné 450 millionsde dollars à son alma mater (université) : 300 millions à la faculté des arts et des sciences et 150 millions à Harvard College. Son objectif est de financer la recherche et de subventionner des étudiants issus de milieux défavorisés. La célébrité de Kenneth Griffin dans les milieux financiers incite des étudiants à venir à Harvard et, à terme, entretenir le processus d’accumulation et de conversion lorsqu’ils travailleront dans la finance.

L’université instaure une compétition symbolique entre ses diplômés sur les montants donnés à la fondation. Les plus importants donateurs sont reconnus par le prestige de voir leur nom attribué à un bâtiment du campus, voir à une faculté. En 2015, John Paulson, diplômé de la Harvard Business School et fondateur d’un des hedge funds les plus importants des États-Unis, a donné 400 millions de dollars à la faculté d’ingénierie et des sciences appliquées qui est devenu la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences.

Face à Trump, la vulnérabilité du « business model »

L’élection du président Trump ouvre une période d’hostilité avec Harvard en menaçant son modèle économique.

La première raison est fiscale. Les donations à la fondation de l’université offrent des avantages fiscaux importants aux donateurs en matière de déductions. La fondation est exonérée sur les bénéfices réalisés par nombre de ses investissements. Une révocation de ces deux avantages par l’administration des États-Unis réduirait les montants disponibles pour financer la recherche et la production de capital culturel.

La seconde est liée aux financements fédéraux de la recherche. En 2024, Harvard a reçu 686 millions de dollars de l’État fédéral. Leur suppression limiterait la capacité de l’université à développer des connaissances scientifiques.

La troisième résulte des poursuites pour discrimination menées par l’administration Trump, qui peut nuire à la réputation de l’université et détourner d’Harvard certains donateurs, chercheurs ou étudiants. Kenneth Griffin et Leonard Blavatnik, deux importants donateurs, ont décidé de suspendre leurs dons en raison des accusations d’antisémitisme portées contre Harvard. En 2024, les dons ont diminué de 193 millions dollars, notamment en raison de ces accusations.

La suppression pour Harvard de la possibilité d’attribuer des certificats d’éligibilité, ou DS 2019, aux étudiants étrangers, notamment aux doctorants et post-doctorants, limiterait le nombre d’individus contribuant à la recherche. En 2025, l’Université d’Harvard compte 10 158 étrangers, dont 250 professeurs et 6 793 étudiants, soit 27,2 % de l’ensemble des étudiants.

À lire aussi : Moins d’étudiants étrangers aux États-Unis : une baisse qui coûte cher aux universités

Michel Ferrary ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

13.10.2025 à 12:25

Pour relever certains défis de l’entreprise, le doctorat peut être la solution

Michel Kalika, Professeur émérite, iaelyon School of Management – Université Jean Moulin Lyon 3

Jean-Pierre Helfer, Professeur Management génral, IAE Paris – Sorbonne Business School; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Texte intégral (1354 mots)

Oubliez tous vos préjugés sur le doctorat. Le Doctorate of business administration (DBA) peut apporter une aide aux entreprises. Précisions sur ce diplôme peu connu qui crée des ponts entre le monde des affaires et celui de la recherche.

Dans un contexte caractérisé par la multiplication des crises (géopolitiques, environnementales, économiques, sanitaires, etc.), les entreprises doivent remettre en cause leurs processus de décision et leurs business models. Pour cela, elles se heurtent à un obstacle : les connaissances passées des employés et des dirigeants sont frappées d’une obsolescence accélérée.

Un certain nombre de managers déjà titulaires de MBA ou de maîtrises, soit des programmes très professionnels mais sans le pas de côté indispensable à la réflexion et à l’action, s’engagent alors dans un parcours doctoral afin de trouver de nouvelles réponses. L’expérience acquise dans un secteur ou un métier permet en effet de prendre la mesure des changements en cours.

À lire aussi : Recherche ou innovation ? Avec les thèses Cifre, plus besoin de choisir

Récemment, un manager membre du Comex d’une grande entreprise internationale du secteur électronique nous a contactés, sa direction lui ayant confié la mission de refondre les business models des différentes divisions pour les adapter au changement climatique inévitable.

Deux sous-questions se posent alors :

Un parcours doctoral est-il utile à un manager, et plus généralement à une organisation ?

Quel parcours doctoral choisir, entre doctorat traditionnel (sigle anglais, PhD) et Doctorate of Business Administration (DBA) ?

L’intérêt d’un doctorat

Concernant la première question, l’expérience des auteurs, qui ont dirigé ensemble plus d’une soixantaine de thèses de doctorat, ainsi que le récent Livre blanc « La recherche en Management au bénéfice des entreprises », qui présente le récit et les résultats d’une vingtaine de parcours doctoraux de managers en activité, apportent une réponse sans ambiguïté. Des managers ayant une expérience professionnelle significative peuvent bénéficier grandement d’une porte ouverte vers la performance en s’engageant dans une thèse de doctorat sur un sujet en lien avec leur pratique.

Le premier DBA a été créé en France en 1993 par GEM, et les programmes (environ une vingtaine aujourd’hui) se sont véritablement développés depuis une dizaine d’années. Les candidats viennent d’organisations, privées ou publiques. Ils occupent des fonctions très diverses, ils peuvent être consultants. Mais ils ont tous en commun d’être animés par un désir commun de prise de recul.

Cette démarche les autorise à prendre un recul utile par rapport aux routines organisationnelles. Par ailleurs, la possibilité de travailler en grande symbiose pendant plusieurs années avec des professeurs habilités à diriger des recherches est toujours fructueuse. De cette façon, il est possible d’associer expérience managériale, richesse du terrain et apport conceptuel et méthodologique des encadrants.

Une prise de recul sur l’expérience

La réponse à la deuxième question, celle du choix du format, suppose en préalable de clarifier les différences entre doctorat traditionnel et Doctorate of business administration, même si, bien évidemment, certaines caractéristiques les rapprochent. Au plan international, EQUAL (organisme international qui fédère AACSB, AMBA, EFMD et une vingtaine d’associations académiques) précise clairement l’existence de deux parcours doctoraux dans son document « Guidelines for Doctoral Programmes in Business and Management ».

Dans le domaine du management, le doctorat traditionnel concerne plutôt de jeunes chercheurs financés pour réaliser une thèse et intégrer ensuite à temps plein une institution d’enseignement supérieur (université ou école). Si, en revanche, l’objectif du doctorant est de prendre du recul sur son expérience, de la capitaliser en produisant des connaissances nouvelles utiles à son organisation ou à son secteur, tout en restant en activité, le DBA apparaît plus adapté.

L’organisation pédagogique diffère également : le doctorat suppose un travail à temps plein, alors que le DBA est conçu à temps partiel, compatible avec une activité professionnelle. Les deux parcours ont en commun de reposer sur une réflexion conceptuelle, de mobiliser la littérature existante, une méthodologie de recherche et une analyse de données de terrain. En revanche, ils diffèrent par l’objectif majeur de la thèse. Le doctorat traditionnel poursuit principalement une finalité conceptuelle et académique, matérialisée par des publications dans des revues scientifiques internationales en vue d’une carrière académique. Le DBA, quant à lui, trouve son importance dans la formulation de recommandations managériales et la création indispensable d’un impact organisationnel et sociétal.

Le rôle du directeur de thèse amendé

De plus, dans le doctorat traditionnel, le rôle du directeur de thèse est déterminant dans le choix du sujet, tandis que dans le DBA, c’est le doctorant-manager qui se présente avec son expérience, son sujet et son accès au terrain.

Un autre élément de distinction est propre au contexte français : le doctorat est un diplôme national préparé au sein des Écoles Doctorales universitaires. Le DBA, créé par Harvard en 1953, reconnu internationalement par les organismes d’accréditation (AACSB, AMBA, EFMD), reste en France un diplôme d’établissement qu’il soit universitaire ou d’école.

Cela dit, les trajectoires ne sont pas toujours linéaires. Certains titulaires de doctorat en management rejoignent l’industrie, tandis que certains DBA s’orientent vers une carrière académique, soit en prolongeant leur DBA par un doctorat, soit en complétant leur parcours par des publications académiques.

Au regard de l’expérience internationale et nationale, le DBA peut contribuer très positivement à répondre aux défis actuels des organisations publiques et privées. Une récente enquête auprès d’une soixantaine de diplômés indique que les domaines d’impact les plus cités sont : transformation digitale (18 %), gestion du changement (15 %), planification stratégique (30 %), résolution de problèmes organisationnels (20 %). En effet, ce programme crée un pont entre deux mondes qui – on peut le regretter – s’ignorent trop souvent : celui de la recherche académique et celui des pratiques managériales.

Un pont existait déjà avec les thèses Cifre, mais celles-ci s’adressent à de jeunes diplômés, qui font leur thèse dans une entreprise que, bien souvent, ils découvrent, quand la thèse de DBA s’adresse au manager en DBA travaillant déjà dans l’entreprise qui est son terrain d’investigation.

Michel Kalika a créé le DBA a l université Paris Dauphine en 2008 et le DBA du Business Science Institute en 2012. Les deux co-auteurs ont coordonne le livre blanc de la Fnege sur le DBA .

Jean-Pierre Helfer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

13.10.2025 à 12:25

Un mauvais collègue peut-il devenir un bon manager ? Non, mais oui !

Isabelle Barth, Secrétaire général, The Conversation France, Université de Strasbourg

Texte intégral (1570 mots)

Le monde n’est pas toujours juste, et ce ne sont pas toujours les plus compétents qui sont récompensés. Comment faire quand un mauvais collègue est promu ? Est-ce forcément synonyme de catastrophe ? ou bien arrive-t-il que le boulet d’hier se réalise en devenant encadrant ? C’est à toutes ces questions qu’on n’ose pas toujours poser que s’attelle notre experte du management.

Existe-t-il une justice immanente dans le monde du travail qui ferait qu’un collègue qui se comporte mal ne pourra jamais devenir manager ? On aimerait bien… mais il n’en est rien. Et parfois (souvent ?) même, au contraire, ce mauvais comportement peut l’aider à obtenir ce qui est considéré comme une promotion.

Quant à savoir s’il (ou elle) sera un bon manager, la réponse est plus nuancée, mais cela reste du domaine du possible ! C’est parce que cette perspective est dérangeante qu’elle nous fait perdre beaucoup de nos repères. Mais il faut savoir la regarder en face pour affronter, voire déjouer, ces situations qui peuvent être très difficiles.

Le « mauvais collègue » : incompétent et/ou toxique

Un mauvais collègue est quelqu’un qui n’est pas apprécié par l’équipe, et donc pas intégré. Il peut, en revanche, être bien vu par le manager. Les motifs de cette mauvaise appréciation, voire de ce rejet par l’équipe, sont, dans la très grande majorité des cas, liés à deux formes d’incompétences :

l’incompétence métier quand le « mauvais collègue » ne fait pas son travail et nuit à la performance du collectif parce qu’il est incompétent (mal recruté, pas formé). Ce collègue peut en revanche être charmant et considéré comme sympathique. Mais, factuellement, c’est un « boulet » qui grève la performance du collectif.

l’incompétence relationnelle, quand le collègue possède les compétences du métier mais a un comportement désagréable, voire toxique.

Les deux cas de figure sont bien évidemment cumulables : certains mauvais collègues réussissent à la fois à être incompétent dans leur métier et posséder un relationnel détestable !

À lire aussi : Devenir manager ne fait plus rêver… sauf les enfants issus d’un milieu populaire

Le premier réflexe serait de recommander de remédier à la situation. Dans un monde parfait, le manager soutenu par les RRH cherche les causes d’une telle situation, trouve des solutions et il devient possible d’imaginer une réintégration dans l’équipe du « mauvais collègue ». Mais si rien n’y fait ? Ou si, on n’a ni le temps ni l’envie de faire évoluer la situation ?

On va alors chercher à se débarrasser du « mauvais collègue ». Il y a bien sûr le licenciement, la rétrogradation, ou bien le changement de poste ou d’équipes. Mais il existe un scénario fréquemment observé de l’évolution vers le management.

Et le « mauvais collègue » devint manager

C’est étonnant, mais finalement assez courant, sans qu’il existe des statistiques sur le sujet. On peut alors identifier au moins trois cas de figure :

- Le syndrome de Dilbert a été imaginé par le dessinateur et humoriste Scott Adams qui dit qu’une personne incompétente a toutes les chances d’être promue manager, car c’est là où son incompétence aura le moins d’impact.

C’est mal connaître les dégâts d’un mauvais management, mais c’est un réflexe qu’on observe malheureusement très souvent. Le profil du « mauvais collègue » est alors surévalué par son manager pour se donner toutes les chances que son départ soit rapide !

Le collègue désagréable ou incompétent passe des concours pour devenir manager… et les réussit ! Or, les connaissances ne garantissent en rien la compétence de manager.

Tout le monde le déteste, sauf… le grand patron ! Ils ont fait la même grande école, ils sont cousins, ils jouent au tennis ensemble… Et il est hors de question de le laisser tomber à cause de collègues grincheux.

Le poste de manager : une révélation ?

Une fois qu’il devient manager, le « mauvais collègue » peut-il devenir un bon encadrant ? Mais Qu’entend-on par un « bon manager » ? C’est un professionnel qui possède du leadership et sait motiver ses équipes. Il donne du sens au travail de chacun de ses collaborateurs, il écoute, fait preuve de bienveillance au sens où il ne cherche pas des coupables en cas de problème. Il sait aussi prendre des décisions, être équitable. L’ensemble de ces compétences managériales ne sont pas les mêmes que celles attendues d’un opérationnel.

Il peut arriver qu’évoluant vers un poste de management le « mauvais collègue » révèle des talents cachés ! Après tout, les meilleurs coachs sportifs ne sont pas tous de grands champions (c’est même souvent le contraire !).

Même si c’est loin d’être une règle absolue, on constate deux phénomènes en entreprise qui contribuent à rendre cela possible :

« la fonction crée la compétence », et c’est vrai que souvent, on voit des personnes évoluer très positivement à la prise de nouvelles fonctions.

l’adéquation entre la personne et le contexte étant incontournable, un changement d’entreprise, de service, de management (N+1 du nouveau manager) peuvent être à l’origine de revirements étonnants.

Pour toutes ces raisons, et sans en faire une généralité ni une règle absolue : un mauvais collègue peut devenir un bon, et, pourquoi pas, un très bon manager ! Pourtant, quelle que soit l’évolution, la « promotion » provoque malaise et perte de repères !

Anticiper les dégâts collatéraux

L’évolution d’un collègue considéré comme « mauvais » vers un poste de manager, sans préjuger de la suite, est profondément perturbante. Elle donne un sentiment d’injustice : « il était mauvais, et il est récompensé ! »

Cela va à rebours de toutes les injonctions entendes depuis la petite enfance : « il faut travailler dur pour avoir de bonnes notes », « il faut avoir de bonnes notes pour passer dans la classe supérieure », « il faut être compétent pour être recruté »…

La compétence est au cœur de la méritocratie. Et l’incompétent doit être sanctionné, du moins, s’il persiste à l’être. C’est une perte de repères car c’est l’incompétence qui a alors de la valeur !

La trappe de la compétence

À l’inverse, de nombreux hypercompétents témoignent qu’ils ont le sentiment d’être dans une nasse. Ils sont en quelque sorte « collés » à leur poste car, sans eux, le service ne pourrait pas fonctionner ! Cette « trappe de la compétence » est la source d’une grande souffrance et peut amener à du désengagement, et un mal-être profond relevant des risques psycho-sociaux.

Pour éviter ces dérives et ces promotions qui n’ont aucun sens, le manager doit intervenir avant. Il doit affronter le mauvais collègue pour poser avec lui les termes du problème. Pour cela, il est incontournable d’objectiver les situations où des dérives et des dysfonctionnements ont été observés.

Il faut ensuite bien peser les différentes issues, en sachant résister à celle de la promotion qui peut laisser des traces durables dans l’équipe.

Cela demande du temps, car la voie du dialogue est longue. Il faut aussi du courage, car il n’est pas simple de mettre un collaborateur devant ses failles. Entre déni et désir d’évacuer un problème complexe, le non-choix de la promotion vers le management est une voie qu’on retrouve souvent. Le risque est grand de la systématisation. C’est comme cela que naissent les kakistocraties.

Isabelle Barth ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain