11.12.2025 à 16:16

L’internationale trumpiste : la Stratégie de sécurité nationale 2025 comme manifeste idéologique

Jérôme Viala-Gaudefroy, Spécialiste de la politique américaine, Sciences Po

Texte intégral (2420 mots)

L’administration Trump vient de rendre publique sa Stratégie de sécurité nationale. Charge virulente contre l’Europe, affirmation de l’exceptionnalisme des États-Unis, présentation du président actuel en héros affrontant au nom de son pays des périls mortels pour la civilisation occidentale : bien plus qu’un simple ensemble de grandes lignes, il s’agit d’une véritable proclamation idéologique.

La Stratégie de sécurité nationale (National Security Strategy, NSS) est normalement un document technocratique, non contraignant juridiquement, que chaque président des États-Unis doit, durant son mandat, adresser au Congrès pour guider la politique étrangère du pays.

La version publiée par l’administration Trump en 2025 (ici en français) ressemble pourtant moins à un texte d’État qu’à un manifeste idéologique MAGA (Make America Great Again) qui s’adresse tout autant à sa base qu’au reste du monde, à commencer par les alliés européens de Washington, accusés de trahir la « vraie » démocratie. Pour la première fois, et contrairement à la NSS du premier mandat Trump publiée en 2017, la sécurité nationale y est définie presque exclusivement à partir des obsessions trumpistes : immigration, guerre culturelle, nationalisme.

Les trois principales articulations du texte

La NSS 2025 rompt complètement avec la tradition libérale de la démocratie constitutionnelle (respect des droits fondamentaux, primauté de l’État de droit, pluralisme) et avec sa traduction internationale — la promotion de la démocratie dans le cadre d’un ordre multilatéral fondé sur des règles. Elle réécrit l’histoire depuis la fin de la guerre froide, construit un ennemi composite (immigration, élites « globalistes », Europe) et détourne le vocabulaire de la liberté et de la démocratie au service d’un exceptionnalisme ethno-populiste.

Ce document présente une grande narration en trois actes.

Acte I : La trahison des élites.

C’est le récit de l’échec des politiques menées par les États-Unis depuis 1991, imputées à l’hubris d’élites qui auraient voulu l’hégémonie globale. Elles auraient mené des « guerres sans fin », mis en place un « prétendu libre-échange » et soumis le pays à des institutions supranationales, au prix de l’industrie américaine, de la classe moyenne, de la souveraineté nationale et de la cohésion culturelle. Ce premier acte souligne enfin l’incapacité à renouveler un récit national crédible après la fin de la guerre froide : c’est sur ce vide narratif que Trump construit son propre récit.

Acte II : Le déclin.

Le déclin des États-Unis tel que vu par l’administration Trump est à la fois économique, moral, géopolitique et démographique. Il se manifeste par la désindustrialisation, les guerres ratées, ou encore par la crise des frontières avec le Mexique. Il fait écho au « carnage américain » que l’actuel président avait dénoncé lors de son premier discours d’investiture, en 2017. L’ennemi est ici décrit comme à la fois intérieur et extérieur : l’immigration, présentée comme une « invasion » liée aux cartels, mais aussi les institutions internationales et les élites de politique étrangère, américaines comme européennes. Tous sont intégrés dans un même schéma conflictuel, celui d’une guerre globale que l’administration Trump serait prête à mener contre ceux qui menaceraient souveraineté, culture et prospérité américaines.

Acte III : Le sauveur.

La NSS présente le locataire de la Maison Blanche comme un leader providentiel, comme le « président de la Paix » qui corrige la trahison des élites. Trump y apparaît comme un « redresseur », héros (ou anti-héros) qui aurait, en moins d’un an, « réglé huit conflits violents ». Il incarnerait une nation retrouvée, prête à connaître un « nouvel âge d’or ». On retrouve ici un schéma narratif typiquement américain, issu de la tradition religieuse de la jérémiade : un prêche qui commence par dénoncer les fautes et la décadence, puis propose un retour aux sources pour « sauver » la communauté. L’historien Sacvan Bercovitch a montré que ce type de récit est au cœur du mythe national américain. Un texte qui devrait être techno-bureaucratique se transforme ainsi en récit de chute et de rédemption.

L’exceptionnalisme américain à la sauce Trump

À y regarder de près, la NSS 2025 foisonne de tropes propres aux grands mythes américains. Il s’agit de « mythifier » la rupture avec des décennies de politique étrangère en présentant la politique conduite par l’administration Trump comme un retour aux origines.

Le texte invoque Dieu et les « droits naturels » comme fondement de la souveraineté, de la liberté, de la famille traditionnelle, voire de la fermeture des frontières. Il convoque la Déclaration d’indépendance et les « pères fondateurs des États-Unis » pour justifier un non-interventionnisme sélectif. Il se réclame aussi de « l’esprit pionnier de l’Amérique » pour expliquer la « domination économique constante » et la « supériorité militaire » de Washington.

Si le mot exceptionalism n’apparaît pas (pas plus que la formule « indispensable nation »), la NSS 2025 est saturée de formulations reprenant l’idée d’une nation unique dans le monde : hyper-superlatifs sur la puissance économique et militaire, rôle central de l’Amérique comme pilier de l’ordre monétaire, technologique et stratégique. Il s’agit d’abord d’un exceptionnalisme de puissance : le texte détaille longuement la domination économique, énergétique, militaire et financière des États-Unis, puis en déduit leur supériorité morale. Si l’Amérique est « la plus grande nation de l’histoire » et « le berceau de la liberté », c’est d’abord parce qu’elle est la plus forte. La vertu n’est plus une exigence qui pourrait limiter l’usage de la puissance ; elle est au contraire validée par cette puissance.

Dans ce schéma, les élites — y compris européennes — qui affaiblissent la capacité américaine en matière d’énergie, d’industrie ou de frontières ne commettent pas seulement une erreur stratégique, mais une faute morale. Ce n’est plus l’exceptionnalisme libéral classique de la diffusion de la démocratie, mais une forme d’exceptionnalisme moral souverainiste : l’Amérique se pense comme principale gardienne de la « vraie » liberté, contre ses adversaires mais aussi contre certains de ses alliés.

Là où les stratégies précédentes mettaient en avant la défense d’un « ordre international libéral », la NSS 2025 décrit surtout un pays victime, exploité par ses alliés, corseté par des institutions hostiles : l’exceptionnalisme devient le récit d’une surpuissance assiégée plutôt que d’une démocratie exemplaire. Derrière cette exaltation de la « grandeur » américaine, la NSS 2025 ressemble davantage à un plan d’affaires, conçu pour servir les intérêts des grandes industries — et, au passage, ceux de Trump lui-même. Ici, ce n’est pas le profit qui se conforme à la morale, c’est la morale qui se met au service du profit.

Une vision très particulière de la doctrine Monroe

De même, le texte propose une version mythifiée de la doctrine Monroe (1823) en se présentant comme un « retour » à la vocation historique des États-Unis : protéger l’hémisphère occidental des ingérences extérieures. Mais ce recours au passé sert à construire une nouvelle doctrine, celui d’un « corollaire Trump » — en écho au « corollaire Roosevelt » : l’Amérique n’y défend plus seulement l’indépendance politique de ses voisins, elle transforme la région en chasse gardée géo-économique et migratoire, prolongement direct de sa frontière sud et vitrine de sa puissance industrielle.

À lire aussi : États-Unis/Venezuela : la guerre ou le deal ?

Sous couvert de renouer avec Monroe, le texte légitime une version trumpiste du leadership régional, où le contrôle des flux (capitaux, infrastructures, populations) devient le cœur de la mission américaine. Là encore, le projet quasi impérialiste de Trump est présenté comme l’extension logique d’une tradition américaine, plutôt que comme une rupture.

La NSS 2025 assume au contraire une ingérence politique explicite en Europe, promettant de s’opposer aux « restrictions antidémocratiques » imposées par les élites européennes (qu’il s’agisse, selon Washington, de régulations visant les plates-formes américaines de réseaux sociaux, de limitations de la liberté d’expression ou de contraintes pesant sur les partis souverainistes) et de peser sur leurs choix énergétiques, migratoires ou sécuritaires. Autrement dit, Washington invoque Monroe pour sanctuariser son hémisphère, tout en s’arrogeant le droit d’intervenir dans la vie politique et normative européenne — ce qui revient à revendiquer pour soi ce que la doctrine refuse aux autres.

Dans la NSS 2025, l’Europe est omniprésente — citée une cinquantaine de fois, soit deux fois plus que la Chine et cinq fois plus que la Russie —, décrite comme le théâtre central d’une crise à la fois politique, démographique et civilisationnelle. Le texte oppose systématiquement les « élites » européennes à leurs peuples, accusant les premières d’imposer, par la régulation, l’intégration européenne et l’ouverture migratoire, une forme d’« effacement civilisationnel » qui reprend, sans le dire, la logique du « grand remplacement » de Renaud Camus, théorie complotiste d’extrême droite largement documentée.

À lire aussi : L’Europe vue par J. D. Vance : un continent à la dérive que seul un virage vers l’extrême droite pourrait sauver

L’administration Trump s’y arroge un droit d’ingérence idéologique inédit : elle promet de défendre les « vraies » libertés des citoyens européens contre Bruxelles, les cours et les gouvernements, tout en soutenant implicitement les partis d’extrême droite ethno-nationalistes qui se posent en porte-voix de peuples trahis. L’Union européenne est dépeinte comme une machine normative étouffante, dont les règles climatiques, économiques ou sociétales affaibliraient la souveraineté des nations et leur vitalité démographique. Ce faisant, le sens même des mots « démocratie » et « liberté » est inversé : ce ne sont plus les institutions libérales et les traités qui garantissent ces valeurs, mais leur contestation au nom d’un peuple soi-disant homogène et menacé, que Washington prétend désormais protéger jusque sur le sol européen.

La Russie, quant à elle, apparaît moins comme ennemi existentiel que comme puissance perturbatrice dont la guerre en Ukraine accélère surtout le déclin européen. La NSS 2025 insiste sur la nécessité d’une cessation rapide des hostilités et de la mise en place d’un nouvel équilibre stratégique, afin de favoriser les affaires. La Chine est le seul véritable rival systémique, surtout économique et technologique. La rivalité militaire (Taïwan, mer de Chine) est bien présente, mais toujours pensée à partir de l’enjeu clé : empêcher Pékin de transformer sa puissance industrielle en hégémonie régionale et globale.

Le Moyen-Orient n’est plus central : grâce à l’indépendance énergétique, Washington cherche à transférer la charge de la sécurité à ses alliés régionaux, en se réservant un rôle de faiseur de deals face à un Iran affaibli. L’Afrique, enfin, est envisagée comme un terrain de reconquête géo-économique face à la Chine, où l’on privilégie les partenariats commerciaux et énergétiques avec quelques États jugés « fiables », plutôt qu’une politique d’aide ou d’interventions lourdes.

Un texte qui ne fait pas consensus

Malgré la cohérence apparente et le ton très péremptoire de cette doctrine, le camp MAGA reste traversé de fortes divisions sur la politique étrangère, entre isolationnistes « America First » hostiles à toute projection de puissance coûteuse et faucons qui veulent continuer à utiliser la supériorité militaire américaine pour imposer des rapports de force favorables.

Surtout, les sondages (ici, ici, ou ici) montrent que, si une partie de l’électorat républicain adhère à la rhétorique de fermeté (frontières, Chine, rejet des élites), l’opinion américaine dans son ensemble demeure majoritairement attachée à la démocratie libérale, aux contre-pouvoirs et aux alliances traditionnelles. Les Américains souhaitent moins de guerres sans fin, mais ils ne plébiscitent ni un repli illibéral ni une remise en cause frontale des institutions qui structurent l’ordre international depuis 1945.

Jérôme Viala-Gaudefroy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

11.12.2025 à 15:57

Le cash recule, mais reste solidement ancré dans les portefeuilles des Français

Timothée Waxin, Responsable du département Finance, Data & Performance, Pôle Léonard de Vinci

Texte intégral (1491 mots)

Le cash recule mais ne disparaît pas. Face à l’essor fulgurant des paiements numériques et aux ambitions européennes d’un euro digital, les espèces résistent, portées par la recherche de confidentialité, de contrôle et de résilience. À l’heure du tout dématérialisé, les Français n’ont pas encore remisé pièces et billets.

Le cash, c’est-à-dire l’argent liquide, tangible et immédiatement disponible, est très ancien, bien antérieur au mot lui-même. Les premières pièces de monnaie remontent à 600 avant notre ère environ en Lydie (actuelle Turquie). Les billets de banque remplacent progressivement les pièces à partir du XVIIe siècle.

Plus de 2 600 ans après son apparition, la monnaie fiduciaire (pièces et billets), par opposition à la monnaie scripturale (virements, cartes, paiements mobiles…), est-elle condamnée à disparaître ?

Un moindre usage des espèces au profit des paiements dématérialisés

L’usage des espèces recule progressivement en France au profit de la carte bancaire et des paiements mobiles. La quatrième enquête de la Banque centrale européenne (BCE) sur les habitudes de paiement des consommateurs en zone euro, publiée en décembre 2024, montre en effet que les paiements par carte représentent désormais 48 % des transactions, contre 43 % pour les paiements en espèces.

Pour la première fois, la carte dépasse donc le cash dans l’Hexagone – une situation qui contraste avec celle de l’ensemble de la zone euro, où les espèces demeurent le moyen de paiement le plus utilisé aux points de vente.

Répartition des moyens de paiement aux points de vente, en France et en zone euro (en % du nombre de transactions)

Cette évolution s’inscrit dans une tendance de long terme, nourrie par un environnement propice à l’innovation et à la numérisation des services financiers.

L’écosystème français des paiements, porté par un tissu dynamique de fintech, propose une offre diversifiée de solutions scripturales qui séduit un nombre croissant de consommateurs. L’essor du paiement sans contact accompagne ce mouvement. Apparue en 2012 avec un plafond initial de 20 euros, relevé successivement à 30 puis 50 euros, cette fonctionnalité concerne aujourd’hui près de sept paiements sur dix réalisés au point de vente. Le développement de la technologie dite « PIN online », permettant de dépasser ce seuil après saisie d’un code sur le terminal de paiement, devrait encore accélérer cette adoption. Parallèlement, la croissance du commerce en ligne a profondément transformé les usages.

Un quart des paiements en France s’effectue désormais sur Internet, une évolution largement stimulée par la crise sanitaire, qui a ancré durablement les réflexes numériques des consommateurs. Les paiements mobiles et les virements instantanés connaissent eux aussi une progression rapide, soutenue par l’émergence de solutions innovantes comme Wero, service européen de paiement instantané proposé par les banques de cinq pays européens.

Cette transition vers le numérique soulève des enjeux majeurs

Cette dynamique devrait se poursuivre à mesure que l’écosystème des paiements continue d’évoluer. De nouveaux acteurs – prestataires techniques, grandes entreprises technologiques, fintech spécialisées – renforcent leur présence dans la chaîne de valeur des paiements.

Dans ce contexte d’initiatives privées et de dématérialisation accrue, les banques centrales cherchent à préserver leur rôle dans les paiements. L’Eurosystème prépare ainsi l’émission d’un euro numérique, destiné à compléter les espèces et les moyens de paiement existants. Son déploiement pourrait intervenir à l’horizon 2027 ou 2028, malgré des interrogations persistantes sur sa complexité d’usage et sa valeur ajoutée perçue par le grand public.

De leur côté, les paiements en stablecoins progressent également, portés par des cas d’usage concrets dans le commerce numérique, les transferts de fonds et les paiements internationaux : ils s’intègrent de plus en plus à l’économie réelle et ne relèvent plus uniquement de la spéculation.

Toutefois, cette transition vers le numérique soulève des enjeux majeurs de souveraineté. Comme le souligne François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, dans sa Lettre au président de la République, d’avril 2025, 72 % des paiements par carte en zone euro au second semestre 2023 reposaient sur des réseaux internationaux. Christine Lagarde, présidente de la BCE, alerte également sur la dépendance de l’Europe à des infrastructures non européennes – Visa, Mastercard, PayPal, Alipay – issues pour la plupart des États-Unis ou de Chine.

Les infrastructures de cartes nationales, comme Carte bleue (CB) en France, s’érodent en Europe : seuls neuf demeurent actives dans l’Union européenne, tandis que treize pays de la zone euro dépendent entièrement d’acteurs internationaux. Cette dépendance accroît la vulnérabilité de l’Europe face à d’éventuelles restrictions d’accès aux systèmes de paiement. Dans un récent rapport de la Fondation Concorde, nous préconisons le développement de solutions européennes et le co-badging sur les cartes pour renforcer l’autonomie financière du continent.

Le numérique séduit, le cash rassure

Malgré cette dématérialisation rapide des paiements, les Français restent profondément attachés aux espèces. L’enquête de la BCE souligne en effet que 60 % d’entre eux jugent important de conserver la possibilité de payer en liquide. L’anonymat et la protection de la vie privée (d’ailleurs, crainte souvent émise à l’égard du projet d’euro numérique de la BCE), le règlement immédiat et la maîtrise des dépenses figurent parmi les avantages les plus fréquemment cités.

L’accès au cash demeure par ailleurs très satisfaisant : 94 % des commerçants acceptent encore les espèces, et la quasi-totalité de la population (99,9 %) vit à moins de quinze minutes de trajet par la route d’un site équipé d’au moins un distributeur automatique de billets (DAB) ou d’un point d’accès privatif chez un commerçant. Bien que le nombre de DAB ait reculé (42 578 DAB fin 2024, contre 52 697 en 2018), 91 % des Français estiment que l’accès au liquide reste « facile » ou « très facile » – l’un des meilleurs scores de la zone euro.

Assez paradoxalement, la Banque centrale européenne elle-même invite dans une note « Gardez votre calme et conservez de l’argent liquide : leçons sur le rôle unique de la monnaie physique à travers quatre crises », parue en septembre dernier, à ne pas tourner totalement le dos au cash. En cas de crise majeure – panne électrique, cyberattaque ou pandémie –, elle recommande de garder entre 70 et 100 euros en liquide par personne pour les dépenses essentielles. Un conseil révélateur : si le cash décline dans nos portefeuilles, il reste une valeur refuge, un symbole de sécurité et d’autonomie. Autrement dit, la France avance vers les paiements du futur… sans tout à fait lâcher ses pièces et ses billets.

Entre la carte et les espèces, les Français se montrent ainsi ambivalents. Ils adoptent avec enthousiasme les technologies sans contact, les paiements mobiles et les virements instantanés, tout en conservant dans leurs portefeuilles un peu de cash « au cas où ». Le futur du paiement s’écrira sans doute à deux vitesses : numérique par choix, mais liquide par prudence.

Timothée Waxin est administrateur et vice-président du conseil scientifique de la Fondation Concorde.

11.12.2025 à 15:57

Comment Paris est passé de capitale de la vie brève à championne de la longévité

Florian Bonnet, Démographe et économiste, spécialiste des inégalités territoriales, Ined (Institut national d'études démographiques)

Catalina Torres, Maîtresse de conférence, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay - chercheure associée, unité « Mortalité, santé, épidémiologie », Ined (Institut national d'études démographiques)

France Meslé, Démographe, Ined (Institut national d'études démographiques)

Texte intégral (4249 mots)

Longtemps marquée par une mortalité élevée, la population de Paris accusait à la fin du XIXᵉ siècle un lourd retard d’espérance de vie par rapport à celles des autres régions de France. Un siècle plus tard, la ville est devenue l’un des territoires où l’on vit le plus longtemps au monde. Comment expliquer ce renversement spectaculaire ? Une plongée dans les archives de la capitale permet de retracer les causes de cette transformation, entre recul des maladies infectieuses, progrès de l’hygiène publique et forte baisse des inégalités sociales face à la mort.

Combien de temps peut-on espérer vivre ? Derrière cette question d’apparence simple se cache un des indicateurs les plus brûlants pour appréhender le développement socio-économique d’un pays. Car l’espérance de vie à la naissance ne mesure pas seulement la durée moyenne de la vie ; elle résume à elle seule l’état sanitaire, les conditions de vie ainsi que les inégalités sociales au sein d’une population.

En 2024, la France figurait parmi les pays les plus longévifs au monde (autrement dit, l’un des pays où l’on vit le plus longtemps). L’espérance de vie y était de 80 ans pour les hommes et de 85 ans et 7 mois pour les femmes, selon l’Insee. Derrière ces moyennes nationales se cachent toutefois des disparités territoriales notables.

À Paris, par exemple, l’espérance de vie atteignait 82 ans pour les hommes et 86 ans et 8 mois pour les femmes – soit un avantage de 1 à 2 ans par rapport à la moyenne nationale selon le sexe. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Retour sur cent cinquante ans d’évolutions.

Une espérance de vie longtemps inférieure à la moyenne française

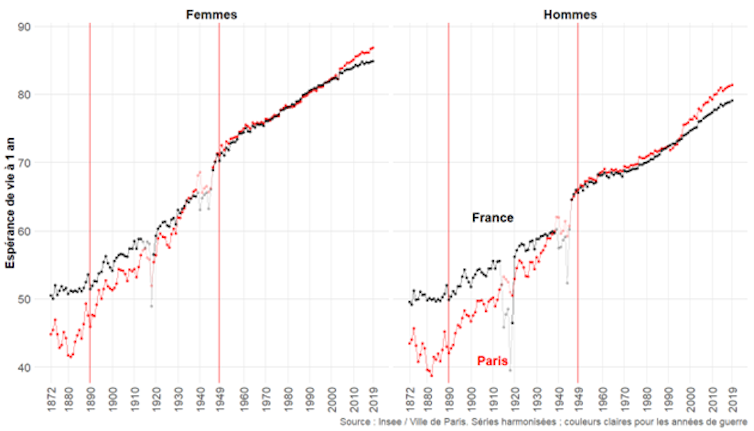

Paris n’a pas toujours été un havre de longévité. Il y a cent cinquante ans, la vie moyenne des habitants de la capitale était nettement plus courte. Un petit Parisien ayant soufflé sa première bougie en 1872 pouvait espérer vivre encore 43 ans et 6 mois. Une petite Parisienne, 44 ans et dix mois.

C’est ce que révèle la figure ci-dessous, qui retrace l’évolution de l’espérance de vie à un an entre 1872 et 2019 pour la France entière (en noir) et pour la capitale (en rouge). Cet indicateur, qui exclut la mortalité infantile (très élevée et mal mesurée à Paris à l’époque), permet de mieux suivre les changements structurels de la longévité en France sur le long terme.

On constate que, dans la capitale, l’espérance de vie est longtemps restée inférieure à celle du reste du pays. Ce n’est qu’au début des années 1990 (pour les femmes) et des années 2000 (pour les hommes) qu’elle a dépassé celle de l’ensemble des Français.

À la fin du XIXe siècle, l’écart en défaveur des habitants de la capitale atteignait dix ans pour les hommes et huit ans pour les femmes. Cette situation, commune de par le monde, est connue dans la littérature sous le nom de pénalité urbaine. On l’explique entre autres par une densité de population élevée favorisant la propagation des maladies infectieuses et un accès difficile à une eau potable de qualité.

Dans une étude récemment publiée dans la revue Population and Development Review, nous avons cherché à mieux comprendre comment Paris est passé de la capitale de la vie brève à l’un des territoires dans le monde où les habitants peuvent espérer vivre le plus longtemps.

Une base de données inédite pour remonter le fil de la longévité parisienne

Pour cela, nous avons collecté un ensemble inédit de données sur les causes de décès entre 1890 et 1949 à Paris, seule ville de France pour laquelle ces données ont été produites à cette époque, grâce aux travaux fondateurs des statisticiens Louis-Adolphe et (son fils) Jacques Bertillon.

Cette tâche est pendant très longtemps restée impossible, car, même si les données requises existaient, elles restaient dispersées dans les archives de la Ville et leurs coûts de numérisation étaient élevés. De plus, les statistiques de mortalité par cause étaient difficiles à exploiter, en raison de changements répétés de classification médicale. Nous avons pu récemment lever ces écueils grâce à des innovations de collecte et de méthode statistique.

En pratique, nous sommes allés photographier de nombreux livres renseignant le nombre de décès par âge, sexe et cause pour l’ensemble de la ville de Paris sur près de 60 ans. Puis nous avons extrait cette information (bien souvent à la main) afin qu’elle soit utilisable par nos logiciels statistiques. Pour approfondir nos analyses, nous avons également collecté ces données par quartier – les 80 actuels – pour certaines maladies infectieuses, afin de mieux saisir la transformation des inégalités sociales et spatiales face à la mort durant cette période.

Cette collecte minutieuse de dizaines de milliers de données a permis de constituer une nouvelle base désormais librement accessible à la communauté scientifique. Elle offre la possibilité d’analyser de manière inédite les mécanismes à l’origine de l’amélioration spectaculaire de la longévité à Paris durant la première moitié du XXᵉ siècle, une période où la population de la capitale a fortement augmenté pour atteindre près de trois millions d’habitants, notamment en raison de l’arrivée massive de jeunes migrants venus des campagnes françaises lors de l’exode rural.

Un gain important dû au recul des maladies infectieuses

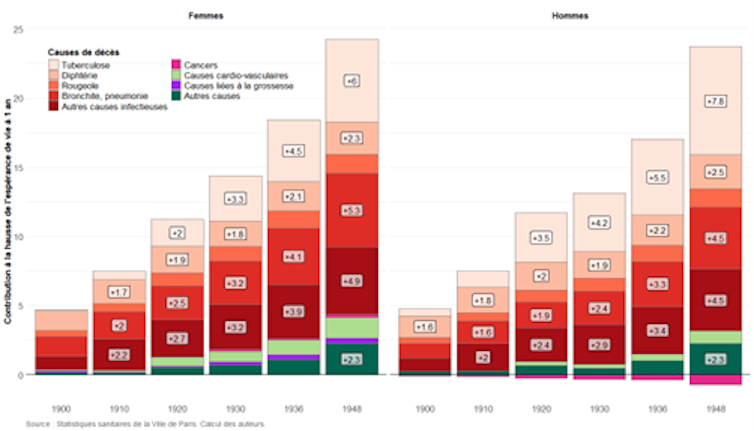

Entre 1890 et 1950, l’espérance de vie à 1 an a bondi de près de vingt-cinq ans à Paris. À quoi un tel progrès est-il dû ? Si l’on décompose cette formidable hausse par grandes causes de décès, pour les hommes comme pour les femmes, on constate que les maladies infectieuses dominaient largement la mortalité parisienne à la Belle Époque. C’était en particulier le cas de la tuberculose, la diphtérie, la rougeole, la bronchite et la pneumonie. Nous avons également isolé les cancers, les maladies cardio-vasculaires et, pour les femmes, les causes liées à la grossesse.

Le résultat est sans appel : la disparition progressive des maladies infectieuses explique à elle seule près de 80 % des gains de longévité observés dans la capitale. Sur les 25 années d’espérance de vie gagnées, 20 sont dues au recul de ces infections.

La lutte contre la tuberculose, maladie infectieuse provoquée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, a été le principal moteur de ce progrès. Longtemps première cause de décès à Paris, le déclin rapide de cette maladie après la Première Guerre mondiale représente près de huit ans d’espérance de vie gagnés pour les hommes et six ans pour les femmes. Les infections respiratoires (bronchites et pneumonies), très répandues à l’époque, ont quant à elles permis un gain supplémentaire de cinq ans. Des avancées sur plusieurs fronts (transformations économiques et sociales, progrès en santé publique, efforts collectifs de lutte contre la tuberculose et améliorations nutritionnelles) ont pu contribuer à la baisse de la mortalité liée à ces maladies.

La diphtérie, particulièrement meurtrière chez les enfants au XIXᵉ siècle, a également reculé spectaculairement durant les années 1890, ce qui a permis un gain d’espérance de vie d’environ deux ans et six mois. La baisse de la mortalité due à cette cause aurait été impulsée par l’introduction réussie du sérum antidiphtérique – l’un des premiers traitements efficaces contre les maladies infectieuses.

En revanche, les maladies cardio-vasculaires et les cancers n’ont joué qu’un rôle mineur avant 1950. Leurs effets apparaissent plus tardivement, et s’opposent même parfois à la progression générale : les cancers, notamment chez les hommes, ont légèrement freiné la hausse de l’espérance de vie. Quant aux causes liées à la grossesse, leur impact est resté limité.

Cette formidable hausse de l’espérance de vie s’est poursuivie au-delà de notre période d’étude, mais à un rythme moins soutenu. L’augmentation a été d’un peu moins de vingt ans entre 1950 et 2019.

Au début du XXᵉ siècle, de féroces inégalités sociales face à la mort

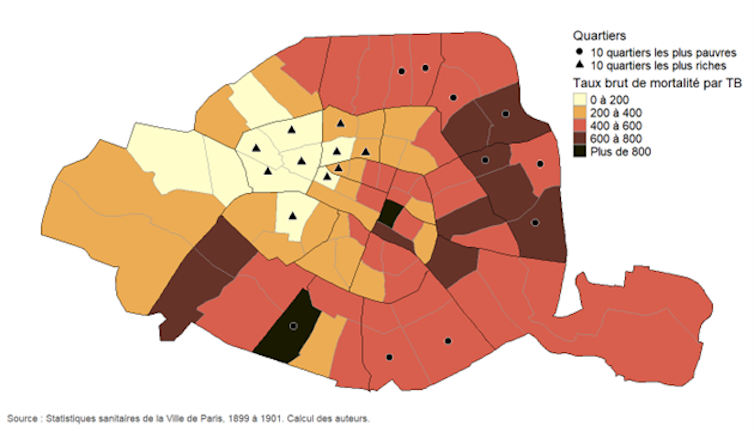

Nous l’avons vu, la lutte contre la tuberculose a été l’un des principaux moteurs des progrès spectaculaires de l’espérance de vie à Paris entre 1890 et 1950. Grâce aux séries des statistiques de décès par cause que nous avons reconstituées pour les 80 quartiers de la capitale, nous avons cherché à mieux comprendre les ressorts de cette maladie en dressant une véritable géographie sociale.

Pour chaque quartier, nous avons calculé un taux de mortalité « brut »

– c’est-à-dire le rapport entre le nombre de décès dus à la tuberculose et la population totale du quartier, pour 100 000 habitants. Nous avons ainsi pu produire une carte afin de visualiser cette mortalité spécifique, aux alentours de l’année 1900.

On constate que les écarts de mortalité étaient considérables au sein de la capitale en 1900. Les valeurs les plus élevées, souvent supérieures à 400 décès pour 100 000 habitants, se concentraient dans l’est et le sud de Paris. Les trois quartiers où les valeurs étaient les plus élevées sont Saint-Merri (près de 900), Plaisance (850) et Belleville (un peu moins de 800). À l’inverse, les quartiers de l’Ouest parisien affichaient des taux bien plus faibles, et des valeurs minimales proches de 100 dans les quartiers des Champs-Élysées, de l’Europe et de la Chaussée-d’Antin.

Ces différences spatiales reflètent directement les inégalités sociales de l’époque. En nous fondant sur les statistiques de loyers du début du XXᵉ siècle, nous avons estimé quels étaient les dix quartiers les plus riches (matérialisés sur la figure par des triangles noirs) ainsi que les dix plus pauvres (cercles noirs). On constate que la nette fracture sociale entre le Paris aisé du centre-ouest et le Paris populaire des marges orientales se superpose clairement à la carte de la mortalité par tuberculose.

Une situation qui s’équilibre seulement après la Seconde Guerre mondiale

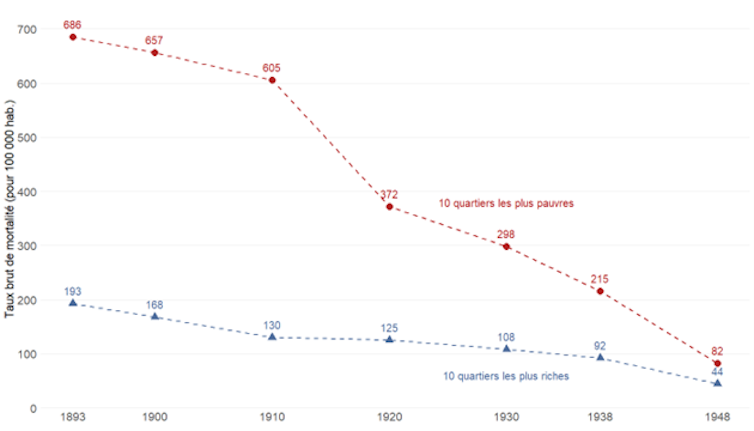

Si l’on se penche sur l’évolution de ces écarts entre la fin du XIXᵉ siècle et 1950, on constate que les quartiers les plus pauvres affichaient à la fin du XIXᵉ siècle des taux de mortalité par tuberculose supérieurs à 600, trois fois et demie supérieurs à ceux des quartiers les plus riches.

L’écart s’est encore creusé jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale, sous l’effet d’une baisse de la mortalité plus forte dans les quartiers riches que dans les quartiers pauvres. Ainsi en 1910, les taux de mortalité par tuberculose étaient encore quatre fois et demie plus élevés dans les quartiers populaires que dans les quartiers riches.

Durant l’entre-deux-guerres, les écarts se sont resserrés. L’éradication progressive des maladies infectieuses a permis les progrès considérables d’espérance de vie observés de la Belle Époque à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La mortalité a chuté très rapidement dans les quartiers les plus défavorisés. À la fin des années 1930, elle n’y était plus que deux fois supérieure à celle des quartiers riches.

Après la Seconde Guerre mondiale, les taux sont enfin passés sous les 100 décès pour 100 000 habitants dans les quartiers pauvres. Un seuil que le quartier des Champs-Élysées avait déjà atteint cinquante ans plus tôt…

Quelles leçons pour l’histoire ?

Le rythme de cette transformation – dont la lutte contre la tuberculose a été l’un des moteurs – fut exceptionnel. Ce sont près de six mois d’espérance de vie qui ont été gagnés chaque année sur la période allant des débuts de la Belle Époque à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les déterminants de cette forte baisse de la mortalité sont encore débattus, toutefois on peut les regrouper en trois catégories.

La première concerne les investissements dans les infrastructures sanitaires. La connexion progressive des logements aux réseaux d’assainissement aurait contribué à la réduction de la mortalité causée par les maladies infectieuses transmises par l’eau.

Par ailleurs, la mise en place au tournant du XXᵉ siècle du « casier sanitaire » aurait contribué à la baisse de la mortalité des maladies infectieuses transmises par l’air – notamment la tuberculose –, en permettant l’enregistrement des informations liées à la salubrité des logements : présence d’égouts, d’alimentation en eau, recensement du nombre de pièces sur courette, du nombre de cabinets d’aisances communs ou privatifs, du nombre d’habitants et de logements par étage, liste des interventions effectuées sur la maison (désinfections, rapport de la commission des logements insalubres, maladies contagieuses enregistrées), compte-rendu d’enquête sanitaire (relevant la nature du sol, le système de vidange, l’état des chutes, les ventilations), etc.

La seconde catégorie de déterminants qui ont pu faire augmenter l’espérance de vie tient aux innovations médicales : le vaccin BCG contre la tuberculose (mis au point en 1921) ou le vaccin antidiphtérique (mis au point en 1923) ont, entre autres, modifié le paysage sanitaire.

Enfin, la troisième et dernière catégorie relève des transformations économiques et sociales. La première moitié du XXᵉ siècle a connu une croissance économique soutenue, une amélioration des conditions de vie et une diminution marquée des inégalités de revenus.

L’amélioration du réseau de transport a par ailleurs facilité l’approvisionnement alimentaire depuis les campagnes, contribuant à une meilleure nutrition. Notre étude semble montrer, enfin, que les antibiotiques, découverts plus tardivement, n’ont joué qu’un rôle marginal avant 1950.

Comprendre les dynamiques sanitaires contemporaines

Nos recherches sur le sujet ne sont pas terminées. Nous continuons à accumuler de nouvelles données pour analyser l’évolution de l’espérance de vie et de la mortalité par cause dans chacun des 20 arrondissements et des 80 quartiers de la capitale afin d’analyser plus en détail cette période de cent cinquante ans. Nous pourrons ainsi progressivement lever le voile sur l’ensemble des raisons qui font de Paris cette championne de la longévité que l’on connaît aujourd’hui.

Ces recherches, bien que centrées sur des phénomènes historiques, conservent une importance majeure pour l’analyse des dynamiques sanitaires contemporaines. Elles documentent la manière dont les maladies chroniques ont progressivement commencé à façonner l’évolution de l’espérance de vie, rôle qui structure aujourd’hui les transformations de la longévité.

Elles démontrent également que les disparités de mortalité selon les conditions socio-économiques, désormais bien établies dans la littérature actuelle, étaient déjà présentes dans le Paris de la fin du XIXᵉ siècle.

Surtout, nos analyses examinent un cas concret montrant que, malgré l’ampleur initiale des inégalités socio-économiques de mortalité, celles-ci se sont fortement réduites lorsque les groupes les plus défavorisés ont pu bénéficier d’un accès élargi aux améliorations sanitaires, sociales et environnementales.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview