ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

13.10.2025 à 12:25

Derrière la promesse d’autonomie du travail hybride, de vrais risques de surcharge cognitive

Caroline Diard, Professeur associé - Département Droit des Affaires et Ressources Humaines, TBS Education

Texte intégral (1588 mots)

La multiplication des outils numériques peut produire de nouvelles formes de stress au travail, quand ils sont utilisés dans le cadre du travail hybride. Quelles en sont les raisons ? Comment y remédier ?

L’hybridation s’est pérennisée et apparaît comme une forme durable d’organisation du travail. Près de 75 % des cadres adaptent désormais leurs jours de télétravail à leurs missions. Ce mode d’organisation est désormais incontournable, car de nombreux salariés et notamment les cadres : 67 % d’entre eux déclarent qu’ils seraient mécontents d’une réduction du télétravail et 82 % d’une suppression. Du côté des employeurs, 70 % des entreprises privées de plus de 250 salariés, révèlent que ne pas proposer le télétravail constitue un frein pour le recrutement d’après l’étude APEC de mars 2025 Il s’agit d’un élément fort de la marque employeur.

L’hybridation recouvre plusieurs réalités : le nomadisme, le travail à domicile, le coworking. Il offre une forme de flexibilité dans l’organisation et une meilleure articulation des temps de vie. Pourtant, derrière cette apparente flexibilité se cache cependant une hyperconnectivité. L’hyperconnectivité correspond à un usage important des outils numériques notamment en dehors de toute obligation contractuelle et durant une amplitude horaire excédant les dispositions acceptables et décrites dans le Code du travail.

À lire aussi : Le télétravail est-il devenu le bouc émissaire des entreprises en difficulté ?

L’usage des outils numériques accroît la porosité entre les sphères privée et professionnelle particulièrement en situation hybride, pouvant ouvrir la voie à des troubles psychosociaux, comme le stress chronique, l’isolement ou l’épuisement. De nouvelles formes de harcèlement peuvent également se révéler à distance, associées au technostress.

Le multitâche : juste une illusion, à peine une sensation

C’est une forme de « servitude volontaire » qui contribue à cette hyperconnectivité et augmente l’amplitude des journées de travail – parfois sans même que les télétravailleurs en aient conscience. L’hyperconnectivité correspond à un usage important des outils numériques notamment en dehors de toute obligation contractuelle et durant une amplitude horaire excédant les dispositions acceptables et décrites dans le Code du travail.

Face à l’accélération de ces sollicitations numériques constantes, certains s’imposent un autocontrôle constant pour être capables de répondre à tout, à tout moment, dans un souci de performance ou de reconnaissance, soumis à des injonctions de disponibilité et de réactivité. Les sollicitations en visio et demandes de reporting augmentent (observatoire du télétravail).

Certains souffrent d’une forme de syndrome du bon élève ! Ceci pourrait soulever des problèmes de santé au travail.

Les limites du cerveau humain

Pour faire face aux exigences de ces environnements hyperconnectés, notre cerveau sollicite intensément ses réseaux attentionnels, notamment ceux de la vigilance. Cela entraîne des situations de « multitâche » auxquelles il est en réalité très mal adapté. Contrairement aux idées reçues, notre cerveau n’est pas multitâche, il ne traite pas les informations en parallèle, mais en série, c’est-à-dire l’une après l’autre, en basculant rapidement entre elles. S’il est extrêmement rapide et puissant, capable de passer d’une tâche à l’autre en quelques dizaines de millisecondes, cela n’est pas sans coût.

Chaque changement demande une réinitialisation coûteuse en énergie mentale. Plus les interruptions s’enchaînent, surtout lorsqu’elles échappent à notre contrôle, plus ce « carburant attentionnel » s’épuise vite. Comme une voiture qui consomme davantage en ville qu’à vitesse constante, notre cerveau brûle son énergie à force de passer d’un mail à une réunion, d’une notification à un rapport. La conséquence de ce phénomène ? Nous nous épuisons plus vite et commettons davantage d’erreurs. Il est donc plus que temps, d’une part, de prendre conscience des contraintes neurobiologiques de notre cerveau afin d’améliorer les méthodes de travail en mode hybride, et d’autre part, de développer les compétences nécessaires pour mieux collaborer.

D’ailleurs, une étude menée auprès de plus de 1500 étudiants montre que 63 % pensent pouvoir gérer plusieurs tâches simultanément. Pourtant, lorsque des étudiants bénéficient d’un apprentissage explicite et d’une mise en situation concrète, ils ne sont plus que 22 % à maintenir cette croyance.

Former à l’attention : une urgence dans un monde fragmenté

Des programmes existent pour renforcer certaines compétences mentales clés :

la flexibilité cognitive : capacité à passer d’un objectif à un autre rapidement ou encore à envisager un sujet sous différents angles ;

le monitoring attentionnel : capacité à suivre, modifier et améliorer ses stratégies attentionnelles ;

la réactivité : capacité à réagir rapidement face à des situations ou sollicitations inattendues et à ajuster ses priorités en fonction ;

la planification : capacité à hiérarchiser des tâches et à les effectuer dans le temps imparti tout en respectant les délais.

Ces compétences permettent de mieux s’adapter à l’environnement numérique, de limiter la surcharge et de préserver l’énergie mentale.

Un cadre à rappeler collectivement

Les risques posés par le travail numérique ont été pris au sérieux par les pouvoirs publics. Dès 2015, le rapport Mettling s’est intéressé à la transformation numérique et préconisait de « compléter le droit à la déconnexion par un devoir de déconnexion du salarié ». Le droit à la déconnexion a ensuite été inscrit dans la loi du 8 août 2016 (article L. 2242-17 du Code du travail). Il garantit aux salariés la possibilité de ne pas être sollicités en dehors des horaires de travail. Ce droit est une protection contre les dérives de l’hyperconnexion.

L’employeur encourt d’ailleurs des sanctions pénales (emprisonnement et amende) s’il n’a pas respecté son obligation de négocier sur la qualité de vie au travail incluant le droit à la déconnexion (art. L.2243-2). Il s’agit d’organiser la déconnexion par accord, charte, notes de service en formalisant une utilisation responsable des outils de travail à distance, en permettant le respect des horaires légaux et des temps de pause (déconnexion automatique avec envoi différé des mails par exemple).

La culture du résultat doit ainsi prendre le pas sur celle du présentéisme. Les managers doivent veiller à :

évaluer la charge réelle de travail,

organiser les conditions d’exercice à distance,

repérer les éventuelles inégalités entre collaborateurs,

mesurer et prévenir aux risques psychosociaux.

Au-delà de la liberté promise, une nouvelle forme d’aliénation numérique se développe en mode hybride. Malgré des perspectives encourageantes en matière d’organisation des temps de vie, il impose en contrepartie une vigilance accrue quant à ses impacts sur la santé mentale et cognitive des travailleurs.

Former à l’attention, reconnaître les risques de surcharge, garantir un droit effectif à la déconnexion : autant de conditions indispensables pour que flexibilité ne rime pas avec épuisement.

Sans accompagnement, sans régulation, sans pédagogie, l’épuisement cognitif présente un risque pour la santé mentale des télétravailleurs.

Travailler en mode hybride, oui mais à condition de veiller à notre santé mentale !

Cet article a été rédigé avec Dr Nawal Abboub, cofondatrice et directrice scientifique de Rising Up et cocréatrice du Core Skills Scan.

Caroline Diard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

13.10.2025 à 12:25

Les secrets de la domination de l’Université Harvard au classement de Shanghai

Michel Ferrary, Professeur de Management à l'Université de Genève, Chercheur-affilié, SKEMA Business School

Texte intégral (2011 mots)

L’élection de Donald Trump met à mal le « business model » de l’Université d’Harvard. Cette université domine le classement de Shanghai grâce à son excellence scientifique, une fondation gérant 53,2 milliards de dollars et un réseau de 420 000 diplômés. À partir de la « théorie des capitaux » de Bourdieu, une étude cherche à comprendre comment la plus prestigieuse université domine son champ scientifique.

Le classement de Shanghai mesure l’excellence scientifique des universités dans le monde. Sur les dix premières, huit sont états-uniennes ; l’université d’Harvard trône à son sommet depuis 2003. Comment expliquer la domination de cette organisation privée à but non lucratif dans un champ universitaire réputé très concurrentiel ?

Avec Rachel Bocquet et Gaëlle Cotterlaz-Rannard, à partir de la « théorie des capitaux » de Pierre Bourdieu, nous décodons le modèle économique, ou business model, des universités de recherche états-uniennes. L’enjeu est de comprendre comment la plus prestigieuse et la plus puissante d’entre elles domine son champ scientifique.

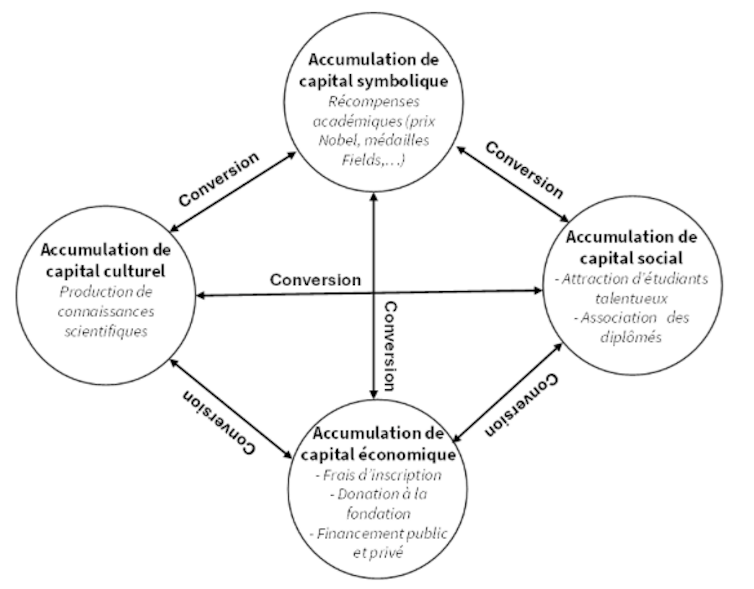

L’excellence scientifique d’Harvard, symboliquement reconnue par le classement de Shanghai, résulte de l’accumulation et de la conversion de capital économique, social, culturel et symbolique. La dimension systémique qui fonde la robustesse du business model le rend difficilement reproductible. Il est lié à cette capacité d’accumuler simultanément les quatre formes de capitaux et de les interconvertir.

Près de 204 560 publications au cours des cinq dernières années

La théorie de Bourdieu articule quatre formes de capitaux : le capital économique, le capital culturel, le capital social et le capital symbolique. Le dernier étant la reconnaissance sociétale de la possession des trois autres. Chaque forme de capital contribue à l’accumulation des autres formes de capital par un processus d’inter-conversion ; le capital culturel est converti en capital économique, social ou symbolique et inversement.

Harvard est une université de recherche. Ses 2 445 professeurs et 3 048 chercheurs affiliés ont pour mission première de produire des connaissances scientifiques – capital culturel. Sur les cinq dernières années, la plateforme Web of Science recense pour Harvard 204 560 publications, dont 16 873 dans des revues à comité de lecture, ce qui en fait l’université qui produit le plus de connaissances scientifiques. Ses chercheurs sont les plus cités par la communauté scientifique.

Ce capital culturel est converti en capital économique par l’obtention de financement : 6,5 milliards de dollars en 2024. La faculté de médecine est l’une des universités états-uniennes qui obtient le plus de financement de l’État fédéral (National Institut of Health).

Fondation de 53,2 milliards de dollars

Ce capital culturel fait l’objet d’une reconnaissance sociétale par l’attribution à ses chercheurs de récompenses prestigieuses : prix Nobel, médaille Fields, prix Turing, prix Pulitzer, etc. Cette reconnaissance correspond à une conversion du capital culturel en capital symbolique, ce qui renforce le prestige de l’institution.

Ce capital symbolique contribue par sa conversion à l’accumulation des autres formes de capitaux, notamment en capital économique en favorisant les donations à la fondation de l’université par des individus ou des entreprises.

En 2024, l’endownment (capital économique) issu de donations représente 53,2 milliards de dollars, soit le plus important fond de dotation au monde pour une université. En 2024, la rentabilité des investissements de la fondation est de 9,6 %. Ces revenus permettent de verser 2,4 milliards de dollars à l’université, soit 40 % de son budget, pour financer des projets de recherche.

Sélection des meilleurs étudiants

Le capital symbolique est également converti en capital économique en justifiant des frais d’inscription importants. En 2025, une inscription au bachelor d’Harvard coûte 61 670 dollars par an, soit une des institutions les plus chères des États-Unis. Les frais d’inscription au programme MBA sont de 81 500 de dollars par an et ceux de la Harvard Law School sont de 82 560 dollars. Certaines grandes fortunes peuvent faire des donations à Harvard pour faciliter l’admission de leur progéniture.

À lire aussi : Harvard face à l’administration Trump : une lecture éthique d’un combat pour la liberté académique

Le prestige académique attire d’excellents étudiants et contribue à l’accumulation de capital social. Pour être admis dans son bachelor, Harvard exige le plus haut score SAT des universités états-uniennes (1500-1580). Son taux d’admission des candidats de 3 % est le plus faible du pays.

Lorsqu’ils sont diplômés, ces étudiants irriguent la société dans ses sphères scientifique – Roy Glauber, George Minot –, politique – huit présidents des États-Unis sont diplômés d’Harvard –, économique pour créer ou diriger de grandes entreprises – Microsoft, JP Morgan, IBM, Morgan Stanley, Amazon, Fidelity Investments, Boeing, etc. –, littéraire – William S. Burroughs, T. S. Eliot – et artistique – Robert Altman, Natalie Portman.

Harvard Alumni Association

Tous ces diplômés, notamment en adhérant à la Harvard Alumni Association, correspondent à une accumulation de capital social qui représente un réseau de 420 000 personnes. L’université mobilise ce réseau pour des levées de fonds, des participations à ses instances de gouvernance ou des évènements.

L’homme d’affaires Kenneth Griffin illustre ce mécanisme. En 1989, Il est diplômé d’Harvard en économie. Il fonde Citadel LLC, un des hedge funds les plus réputés des États-Unis et, accessoirement, devient la 34e fortune mondiale. Il a donné 450 millionsde dollars à son alma mater (université) : 300 millions à la faculté des arts et des sciences et 150 millions à Harvard College. Son objectif est de financer la recherche et de subventionner des étudiants issus de milieux défavorisés. La célébrité de Kenneth Griffin dans les milieux financiers incite des étudiants à venir à Harvard et, à terme, entretenir le processus d’accumulation et de conversion lorsqu’ils travailleront dans la finance.

L’université instaure une compétition symbolique entre ses diplômés sur les montants donnés à la fondation. Les plus importants donateurs sont reconnus par le prestige de voir leur nom attribué à un bâtiment du campus, voir à une faculté. En 2015, John Paulson, diplômé de la Harvard Business School et fondateur d’un des hedge funds les plus importants des États-Unis, a donné 400 millions de dollars à la faculté d’ingénierie et des sciences appliquées qui est devenu la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences.

Face à Trump, la vulnérabilité du « business model »

L’élection du président Trump ouvre une période d’hostilité avec Harvard en menaçant son modèle économique.

La première raison est fiscale. Les donations à la fondation de l’université offrent des avantages fiscaux importants aux donateurs en matière de déductions. La fondation est exonérée sur les bénéfices réalisés par nombre de ses investissements. Une révocation de ces deux avantages par l’administration des États-Unis réduirait les montants disponibles pour financer la recherche et la production de capital culturel.

La seconde est liée aux financements fédéraux de la recherche. En 2024, Harvard a reçu 686 millions de dollars de l’État fédéral. Leur suppression limiterait la capacité de l’université à développer des connaissances scientifiques.

La troisième résulte des poursuites pour discrimination menées par l’administration Trump, qui peut nuire à la réputation de l’université et détourner d’Harvard certains donateurs, chercheurs ou étudiants. Kenneth Griffin et Leonard Blavatnik, deux importants donateurs, ont décidé de suspendre leurs dons en raison des accusations d’antisémitisme portées contre Harvard. En 2024, les dons ont diminué de 193 millions dollars, notamment en raison de ces accusations.

La suppression pour Harvard de la possibilité d’attribuer des certificats d’éligibilité, ou DS 2019, aux étudiants étrangers, notamment aux doctorants et post-doctorants, limiterait le nombre d’individus contribuant à la recherche. En 2025, l’Université d’Harvard compte 10 158 étrangers, dont 250 professeurs et 6 793 étudiants, soit 27,2 % de l’ensemble des étudiants.

À lire aussi : Moins d’étudiants étrangers aux États-Unis : une baisse qui coûte cher aux universités

Michel Ferrary ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

13.10.2025 à 12:25

Pour relever certains défis de l’entreprise, le doctorat peut être la solution

Michel Kalika, Professeur émérite, iaelyon School of Management – Université Jean Moulin Lyon 3

Jean-Pierre Helfer, Professeur Management génral, IAE Paris – Sorbonne Business School; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Texte intégral (1354 mots)

Oubliez tous vos préjugés sur le doctorat. Le Doctorate of business administration (DBA) peut apporter une aide aux entreprises. Précisions sur ce diplôme peu connu qui crée des ponts entre le monde des affaires et celui de la recherche.

Dans un contexte caractérisé par la multiplication des crises (géopolitiques, environnementales, économiques, sanitaires, etc.), les entreprises doivent remettre en cause leurs processus de décision et leurs business models. Pour cela, elles se heurtent à un obstacle : les connaissances passées des employés et des dirigeants sont frappées d’une obsolescence accélérée.

Un certain nombre de managers déjà titulaires de MBA ou de maîtrises, soit des programmes très professionnels mais sans le pas de côté indispensable à la réflexion et à l’action, s’engagent alors dans un parcours doctoral afin de trouver de nouvelles réponses. L’expérience acquise dans un secteur ou un métier permet en effet de prendre la mesure des changements en cours.

À lire aussi : Recherche ou innovation ? Avec les thèses Cifre, plus besoin de choisir

Récemment, un manager membre du Comex d’une grande entreprise internationale du secteur électronique nous a contactés, sa direction lui ayant confié la mission de refondre les business models des différentes divisions pour les adapter au changement climatique inévitable.

Deux sous-questions se posent alors :

Un parcours doctoral est-il utile à un manager, et plus généralement à une organisation ?

Quel parcours doctoral choisir, entre doctorat traditionnel (sigle anglais, PhD) et Doctorate of Business Administration (DBA) ?

L’intérêt d’un doctorat

Concernant la première question, l’expérience des auteurs, qui ont dirigé ensemble plus d’une soixantaine de thèses de doctorat, ainsi que le récent Livre blanc « La recherche en Management au bénéfice des entreprises », qui présente le récit et les résultats d’une vingtaine de parcours doctoraux de managers en activité, apportent une réponse sans ambiguïté. Des managers ayant une expérience professionnelle significative peuvent bénéficier grandement d’une porte ouverte vers la performance en s’engageant dans une thèse de doctorat sur un sujet en lien avec leur pratique.

Le premier DBA a été créé en France en 1993 par GEM, et les programmes (environ une vingtaine aujourd’hui) se sont véritablement développés depuis une dizaine d’années. Les candidats viennent d’organisations, privées ou publiques. Ils occupent des fonctions très diverses, ils peuvent être consultants. Mais ils ont tous en commun d’être animés par un désir commun de prise de recul.

Cette démarche les autorise à prendre un recul utile par rapport aux routines organisationnelles. Par ailleurs, la possibilité de travailler en grande symbiose pendant plusieurs années avec des professeurs habilités à diriger des recherches est toujours fructueuse. De cette façon, il est possible d’associer expérience managériale, richesse du terrain et apport conceptuel et méthodologique des encadrants.

Une prise de recul sur l’expérience

La réponse à la deuxième question, celle du choix du format, suppose en préalable de clarifier les différences entre doctorat traditionnel et Doctorate of business administration, même si, bien évidemment, certaines caractéristiques les rapprochent. Au plan international, EQUAL (organisme international qui fédère AACSB, AMBA, EFMD et une vingtaine d’associations académiques) précise clairement l’existence de deux parcours doctoraux dans son document « Guidelines for Doctoral Programmes in Business and Management ».

Dans le domaine du management, le doctorat traditionnel concerne plutôt de jeunes chercheurs financés pour réaliser une thèse et intégrer ensuite à temps plein une institution d’enseignement supérieur (université ou école). Si, en revanche, l’objectif du doctorant est de prendre du recul sur son expérience, de la capitaliser en produisant des connaissances nouvelles utiles à son organisation ou à son secteur, tout en restant en activité, le DBA apparaît plus adapté.

L’organisation pédagogique diffère également : le doctorat suppose un travail à temps plein, alors que le DBA est conçu à temps partiel, compatible avec une activité professionnelle. Les deux parcours ont en commun de reposer sur une réflexion conceptuelle, de mobiliser la littérature existante, une méthodologie de recherche et une analyse de données de terrain. En revanche, ils diffèrent par l’objectif majeur de la thèse. Le doctorat traditionnel poursuit principalement une finalité conceptuelle et académique, matérialisée par des publications dans des revues scientifiques internationales en vue d’une carrière académique. Le DBA, quant à lui, trouve son importance dans la formulation de recommandations managériales et la création indispensable d’un impact organisationnel et sociétal.

Le rôle du directeur de thèse amendé

De plus, dans le doctorat traditionnel, le rôle du directeur de thèse est déterminant dans le choix du sujet, tandis que dans le DBA, c’est le doctorant-manager qui se présente avec son expérience, son sujet et son accès au terrain.

Un autre élément de distinction est propre au contexte français : le doctorat est un diplôme national préparé au sein des Écoles Doctorales universitaires. Le DBA, créé par Harvard en 1953, reconnu internationalement par les organismes d’accréditation (AACSB, AMBA, EFMD), reste en France un diplôme d’établissement qu’il soit universitaire ou d’école.

Cela dit, les trajectoires ne sont pas toujours linéaires. Certains titulaires de doctorat en management rejoignent l’industrie, tandis que certains DBA s’orientent vers une carrière académique, soit en prolongeant leur DBA par un doctorat, soit en complétant leur parcours par des publications académiques.

Au regard de l’expérience internationale et nationale, le DBA peut contribuer très positivement à répondre aux défis actuels des organisations publiques et privées. Une récente enquête auprès d’une soixantaine de diplômés indique que les domaines d’impact les plus cités sont : transformation digitale (18 %), gestion du changement (15 %), planification stratégique (30 %), résolution de problèmes organisationnels (20 %). En effet, ce programme crée un pont entre deux mondes qui – on peut le regretter – s’ignorent trop souvent : celui de la recherche académique et celui des pratiques managériales.

Un pont existait déjà avec les thèses Cifre, mais celles-ci s’adressent à de jeunes diplômés, qui font leur thèse dans une entreprise que, bien souvent, ils découvrent, quand la thèse de DBA s’adresse au manager en DBA travaillant déjà dans l’entreprise qui est son terrain d’investigation.

Michel Kalika a créé le DBA a l université Paris Dauphine en 2008 et le DBA du Business Science Institute en 2012. Les deux co-auteurs ont coordonne le livre blanc de la Fnege sur le DBA .

Jean-Pierre Helfer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

13.10.2025 à 12:25

Un mauvais collègue peut-il devenir un bon manager ? Non, mais oui !

Isabelle Barth, Secrétaire général, The Conversation France, Université de Strasbourg

Texte intégral (1570 mots)

Le monde n’est pas toujours juste, et ce ne sont pas toujours les plus compétents qui sont récompensés. Comment faire quand un mauvais collègue est promu ? Est-ce forcément synonyme de catastrophe ? ou bien arrive-t-il que le boulet d’hier se réalise en devenant encadrant ? C’est à toutes ces questions qu’on n’ose pas toujours poser que s’attelle notre experte du management.

Existe-t-il une justice immanente dans le monde du travail qui ferait qu’un collègue qui se comporte mal ne pourra jamais devenir manager ? On aimerait bien… mais il n’en est rien. Et parfois (souvent ?) même, au contraire, ce mauvais comportement peut l’aider à obtenir ce qui est considéré comme une promotion.

Quant à savoir s’il (ou elle) sera un bon manager, la réponse est plus nuancée, mais cela reste du domaine du possible ! C’est parce que cette perspective est dérangeante qu’elle nous fait perdre beaucoup de nos repères. Mais il faut savoir la regarder en face pour affronter, voire déjouer, ces situations qui peuvent être très difficiles.

Le « mauvais collègue » : incompétent et/ou toxique

Un mauvais collègue est quelqu’un qui n’est pas apprécié par l’équipe, et donc pas intégré. Il peut, en revanche, être bien vu par le manager. Les motifs de cette mauvaise appréciation, voire de ce rejet par l’équipe, sont, dans la très grande majorité des cas, liés à deux formes d’incompétences :

l’incompétence métier quand le « mauvais collègue » ne fait pas son travail et nuit à la performance du collectif parce qu’il est incompétent (mal recruté, pas formé). Ce collègue peut en revanche être charmant et considéré comme sympathique. Mais, factuellement, c’est un « boulet » qui grève la performance du collectif.

l’incompétence relationnelle, quand le collègue possède les compétences du métier mais a un comportement désagréable, voire toxique.

Les deux cas de figure sont bien évidemment cumulables : certains mauvais collègues réussissent à la fois à être incompétent dans leur métier et posséder un relationnel détestable !

À lire aussi : Devenir manager ne fait plus rêver… sauf les enfants issus d’un milieu populaire

Le premier réflexe serait de recommander de remédier à la situation. Dans un monde parfait, le manager soutenu par les RRH cherche les causes d’une telle situation, trouve des solutions et il devient possible d’imaginer une réintégration dans l’équipe du « mauvais collègue ». Mais si rien n’y fait ? Ou si, on n’a ni le temps ni l’envie de faire évoluer la situation ?

On va alors chercher à se débarrasser du « mauvais collègue ». Il y a bien sûr le licenciement, la rétrogradation, ou bien le changement de poste ou d’équipes. Mais il existe un scénario fréquemment observé de l’évolution vers le management.

Et le « mauvais collègue » devint manager

C’est étonnant, mais finalement assez courant, sans qu’il existe des statistiques sur le sujet. On peut alors identifier au moins trois cas de figure :

- Le syndrome de Dilbert a été imaginé par le dessinateur et humoriste Scott Adams qui dit qu’une personne incompétente a toutes les chances d’être promue manager, car c’est là où son incompétence aura le moins d’impact.

C’est mal connaître les dégâts d’un mauvais management, mais c’est un réflexe qu’on observe malheureusement très souvent. Le profil du « mauvais collègue » est alors surévalué par son manager pour se donner toutes les chances que son départ soit rapide !

Le collègue désagréable ou incompétent passe des concours pour devenir manager… et les réussit ! Or, les connaissances ne garantissent en rien la compétence de manager.

Tout le monde le déteste, sauf… le grand patron ! Ils ont fait la même grande école, ils sont cousins, ils jouent au tennis ensemble… Et il est hors de question de le laisser tomber à cause de collègues grincheux.

Le poste de manager : une révélation ?

Une fois qu’il devient manager, le « mauvais collègue » peut-il devenir un bon encadrant ? Mais Qu’entend-on par un « bon manager » ? C’est un professionnel qui possède du leadership et sait motiver ses équipes. Il donne du sens au travail de chacun de ses collaborateurs, il écoute, fait preuve de bienveillance au sens où il ne cherche pas des coupables en cas de problème. Il sait aussi prendre des décisions, être équitable. L’ensemble de ces compétences managériales ne sont pas les mêmes que celles attendues d’un opérationnel.

Il peut arriver qu’évoluant vers un poste de management le « mauvais collègue » révèle des talents cachés ! Après tout, les meilleurs coachs sportifs ne sont pas tous de grands champions (c’est même souvent le contraire !).

Même si c’est loin d’être une règle absolue, on constate deux phénomènes en entreprise qui contribuent à rendre cela possible :

« la fonction crée la compétence », et c’est vrai que souvent, on voit des personnes évoluer très positivement à la prise de nouvelles fonctions.

l’adéquation entre la personne et le contexte étant incontournable, un changement d’entreprise, de service, de management (N+1 du nouveau manager) peuvent être à l’origine de revirements étonnants.

Pour toutes ces raisons, et sans en faire une généralité ni une règle absolue : un mauvais collègue peut devenir un bon, et, pourquoi pas, un très bon manager ! Pourtant, quelle que soit l’évolution, la « promotion » provoque malaise et perte de repères !

Anticiper les dégâts collatéraux

L’évolution d’un collègue considéré comme « mauvais » vers un poste de manager, sans préjuger de la suite, est profondément perturbante. Elle donne un sentiment d’injustice : « il était mauvais, et il est récompensé ! »

Cela va à rebours de toutes les injonctions entendes depuis la petite enfance : « il faut travailler dur pour avoir de bonnes notes », « il faut avoir de bonnes notes pour passer dans la classe supérieure », « il faut être compétent pour être recruté »…

La compétence est au cœur de la méritocratie. Et l’incompétent doit être sanctionné, du moins, s’il persiste à l’être. C’est une perte de repères car c’est l’incompétence qui a alors de la valeur !

La trappe de la compétence

À l’inverse, de nombreux hypercompétents témoignent qu’ils ont le sentiment d’être dans une nasse. Ils sont en quelque sorte « collés » à leur poste car, sans eux, le service ne pourrait pas fonctionner ! Cette « trappe de la compétence » est la source d’une grande souffrance et peut amener à du désengagement, et un mal-être profond relevant des risques psycho-sociaux.

Pour éviter ces dérives et ces promotions qui n’ont aucun sens, le manager doit intervenir avant. Il doit affronter le mauvais collègue pour poser avec lui les termes du problème. Pour cela, il est incontournable d’objectiver les situations où des dérives et des dysfonctionnements ont été observés.

Il faut ensuite bien peser les différentes issues, en sachant résister à celle de la promotion qui peut laisser des traces durables dans l’équipe.

Cela demande du temps, car la voie du dialogue est longue. Il faut aussi du courage, car il n’est pas simple de mettre un collaborateur devant ses failles. Entre déni et désir d’évacuer un problème complexe, le non-choix de la promotion vers le management est une voie qu’on retrouve souvent. Le risque est grand de la systématisation. C’est comme cela que naissent les kakistocraties.

Isabelle Barth ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

13.10.2025 à 12:25

Paroles de salariés Asperger : sept clés pour comprendre leur quotidien

Alexandre Richet, Doctorant en science de gestion, Université de Caen Normandie

Texte intégral (1376 mots)

Sept différences avec des salariés dans la norme, ou neurotypiques, suffisent pour mieux comprendre la place dans l’entreprise des salariés Asperger. Et si on donnait la parole aux premiers concernés ?

Dans l’ombre des grands discours savants sur la « neurodiversité », il y a des vies très simples : des vies de travail, des vies de salariés Asperger. Ce syndrome concerne environ 1 personne sur 132 dans le monde.

Classé dans les troubles du spectre de l’autisme, il se traduit par une autre manière de communiquer et de percevoir les interactions sociales. Concrètement, les personnes concernées parlent souvent de façon très directe, comprennent mal l’implicite ou le second degré, mais développent une rigueur et une passion remarquables dans leurs centres d’intérêt.

Treize participants ont accepté de partager leur expérience professionnelle au cours de plus de sept heures d’entretiens réalisés dans le cadre d’un travail doctoral. Résultat : une fresque à la fois complexe et simple, teintée d’une logique imparable mais essentielle. Sept différences suffisent pour mieux comprendre leur place dans l’entreprise. Les voici :

1. Le travail n’est pas juste un salaire

Pour beaucoup, travailler c’est vivre. Pas seulement gagner de l’argent.

« Le travail, pour moi, c’est vraiment une passion. »

Certains deviennent « fan » de leur travail, au point d’oublier de manger ou de se reposer.

« Je suis complètement accro au travail. Chez nous, ça ouvre à 7 heures donc, à 6 h 50, je suis devant la grille. »

On dirait presque une histoire d’amour : l’entreprise devient une maison, un refuge, parfois même une famille.

2. Le détail comme signature

Les personnes concernées par l’autisme Asperger aiment quand les choses sont bien faites. Ici, le détail n’est pas une obsession maladive, mais une véritable marque de fabrique.

« Je suis tellement perfectionniste que du coup, même mon chef, j’arrive à l’agacer. »

Cette exigence est précieuse pour l’entreprise, même si elle déroute parfois les collègues. Car derrière la remarque piquante, il n’y a qu’une envie : aider, jamais accuser.

3. Un contrat clair, rien de plus

Les salariés Asperger aiment les règles écrites, pas les sous-entendus.

« Tout le monde pense que c’est intuitif, mais pour moi, ça ne l’est pas. »

Une pause-café ? Si ce n’est pas dans le contrat, ce n’est pas obligatoire. Et comme le dit une enquêtée avec humour :

« Si c’est une exigence pour la boîte que je sois coiffée et maquillée tous les matins, qu’ils me payent l’heure et demie que je vais y passer. »

Ici, le contrat de travail, c’est le contrat papier. Le reste ? de la confusion inutile.

4. Le manager comme capitaine bienveillant

Un bon manager n’est pas un chef autoritaire, mais un facilitateur.

« Un bon manager, c’est quelqu’un qui peut interrompre la réunion et dire : tiens, Pierre, qu’est-ce que tu en penses ? »

Parfois même, il est vu comme un repère affectif :

« Vaut mieux dire “bienveillant”, mais c’est même plus loin encore, c’est vraiment attentif, un peu parental, j’allais presque dire : un peu nounou, nourrice, psychologue, qui connaît les difficultés. »

Pas de paternalisme ici, mais une vraie relation de confiance, qui rend le travail plus simple et plus humain.

5. Les aménagements : simples et efficaces

Les ajustements demandés ne sont pas des privilèges, mais des outils de production.

« J’ai installé un tapis de gym dans mon bureau, donc parfois les téléconférences, je les fais allonger. »

Un casque antibruit, un bureau plus calme, un horaire flexible… Ce sont de petites choses, à faible coût, qui changent tout pour le salarié – porteur ou non d’un handicap – et, par ricochet, pour l’entreprise.

À lire aussi : Efficacité, constance, faible absentéisme… tout ce que les autistes Asperger apportent à l’entreprise

6. Le piège du « toujours plus »

Dire non ? Très difficile. Refuser une mission ? Presque impossible.

« Même si je suis fatigué, si j’y passe trois ou quatre nuits blanches, il fallait que je le fasse. »

Cette énergie impressionne, mais elle épuise. L’épuisement professionnel n’est pas rare, et porte même le nom de burn out autistique. Le rôle du manager est essentiel : poser des limites, protéger, rappeler qu’un bon salarié est aussi un salarié qui dure.

7. Le collectif comme horizon

Ce qui compte le plus, ce n’est pas la carrière individuelle. C’est le groupe :

« C’est encore au-dessus parce que, en fait, on va acquérir la connaissance de l’autre que l’on n’a pas et, en même temps, on va apporter à l’autre ce que l’autre n’a pas non plus. »

Travailler, c’est construire ensemble, sans écraser les autres. La solidarité n’est pas une option, mais une règle d’or.

Stabilité émotionnelle

Ces sept différences dessinent un tableau simple : un besoin de stabilité émotionnelle. Les salariés Asperger ne demandent pas des privilèges, seulement des règles claires, compréhensibles, un management attentif et quelques aménagements concrets. En retour, les entreprises gagnent des collaborateurs loyaux, précis, constants. Pas des machines froides, mais des personnes engagées, parfois fragiles, mais donnant toujours le meilleur d’elles-mêmes.

Après tout, qui se lève le matin en se disant : « Aujourd’hui, je vais mal faire mon travail » ? Personne. Les salariés concernés par le syndrome Asperger non plus. Et c’est peut-être ça, la vraie ressemblance qui nous unit : avoir envie de bien faire.

Alors oui, les personnes Asperger osent le dire, osent être vraies, intègres, gêner et se dresser face à l’injustice sociale. Leur franchise ne doit pas être vue comme un obstacle, mais comme une force qui éclaire ce que beaucoup taisent.

Au fond, n’est-ce pas ce que nous recherchons tous ? Bien faire, offrir le meilleur de nous-mêmes et ressentir cette fierté intime devant l’œuvre accomplie – qu’il s’agisse d’un métier, d’un geste ou d’un ouvrage. Derrière chaque action juste, chaque travail soigné, se cache le désir universel d’humanité et de dignité.

Alexandre Richet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

12.10.2025 à 09:04

Et si la dette publique servait d’abord à rendre les citoyens plus heureux ?

Francis Munier, Maître de Conférences, économiste, Université de Strasbourg, Université de Strasbourg

Texte intégral (1920 mots)

La focalisation du débat sur le montant de la dette publique occulte une question importante. Les dépenses publiques contribuent-elles au bonheur des citoyens ? Il ne s’agit pas seulement de dépenser moins, mais aussi de dépenser mieux, et pour le plus grand nombre.

En 1944, le Conseil national de la Résistance rédigeait le programme « Les jours heureux », véritable projet de reconstruction sociale et économique. Ce texte fondateur affirmait une vision ambitieuse de l’action publique, celle d’un État garantissant à chacun les conditions d’une vie digne, en misant sur les services publics, la solidarité nationale et la justice sociale.

Dans le contexte actuel de polycrises, cette ambition conserve toute sa pertinence et ceci malgré une donne totalement différente. Elle invite à interroger les finalités du budget de l’État et à le repenser comme un levier de bien-être collectif. Dans quelle mesure les dépenses publiques améliorent-elles réellement la qualité de vie ? S’endetter peut se justifier si cela prépare un avenir meilleur, mais encore faut-il définir ce « meilleur ».

Au-delà du PIB

Les recherches en économie du bonheur offrent des outils conceptuels et empiriques précieux. Elles permettent de dépasser une conception fondée par trop sur l’offre, en intégrant des indicateurs alternatifs au PIB pour notamment évaluer l’impact des dépenses publiques sur la qualité de vie des citoyens.

Car le paradoxe est saisissant : alors même que la dette publique continue d’augmenter, la précarité persiste, les inégalités se creusent, les urgences débordent, les conditions dans l’éducation se dégradent, l’anxiété et la colère collective grandissent, et les canicules s’enchaînent. La dépense publique semble de moins en moins en phase avec les attentes sociales. Cette déconnexion alimente une défiance croissante à l’égard des institutions.

L’efficacité de l’État, une variable clé

Or, selon Benjamin Radcliff, les études montrent bien que les personnes vivant dans des pays où la part des dépenses sociales rapportées au PIB est élevée sont généralement plus satisfaites de leur vie, mais sous réserve de la qualité du gouvernement et de la confiance dans ce gouvernement. L’efficacité de l’État est donc une variable clé dans la perception positive de la fiscalité et de la dette publique.

À lire aussi : Pourquoi la situation politique rend les Français malheureux

Repenser le budget public pour rendre les gens plus heureux passe d’abord par l’utilisation de données, recueillies à travers des enquêtes où les citoyens évaluent leur bien-être subjectif. Dès 2009, le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi soulignait les limites du PIB comme indicateur de progrès, et appelait à une évaluation plus fine des politiques publiques à travers des indicateurs sociaux, environnementaux et subjectifs. Cette réflexion a nourri de nombreuses initiatives, telles que le programme Beyond GDP, l’indice de vivre mieux de l’OCDE, ou encore les travaux de l’observatoire du bien-être en France, sur la perception que les Français ont de leur qualité de vie.

Plus de dette pour plus de bonheur ?

Ce changement de paradigme conduit à une redéfinition des objectifs de la dette et de la dépense publique. Richard Layard et ses collègues de la London School of Economics, proposent de mesurer l’efficacité des politiques publiques en fonction du nombre d’années de bien-être générées par euro investi. Cette approche, fondée sur des données empiriques, permet objectivement de comparer les interventions publiques. Une révolution de méthode, appuyée par des données concrètes, dont nous donnons ci-après quelques exemples.

Certaines politiques ont un rendement particulièrement élevé en termes de bien-être. À l’évidence, le traitement des « maladies du bonheur » en référence au livre de Hugues Lagrange (dépression, anxiété, stress, mal-être comme forme de « pathologies des Modernes »)) apparaît très efficace. Il permet aux personnes de retrouver un emploi, de l’autonomie et une meilleure qualité de vie, et en cela une réduction de coûts sociaux. Au Royaume-Uni, les programmes de « prescription sociale » ont permis de réduire de 28 % les consultations médicales et de 24 % les passages aux urgences.

L’éducation, un domaine stratégique

Francesco Sarracino et Kelsey O’Connor rappellent qu’à Philadelphie, la reconversion de friches industrielles en espaces verts a entraîné une baisse de 41 % des cas de dépression, de 63 % des troubles mentaux, et de 29 % des violences armées. À New York, une augmentation de 20 % de la surface de forêts urbaines a réduit la prématurité et le faible poids de naissance. Ces résultats soulignent l’impact des politiques d’aménagement sur la santé publique.

L’éducation représente un autre domaine stratégique. Les enquêtes Pisa montrent que les élèves qui se déclarent heureux réussissent mieux. De même, le bien-être subjectif des enseignants influence directement la performance des élèves. Miser sur des environnements scolaires épanouissants, des soutiens psychologiques et un climat de confiance et de reconnaissance offre donc un rendement élevé pour un coût modéré sur le long terme.

Le bien-être n’est pas l’ennemi de la croissance

Contrairement à certaines idées reçues, l’investissement dans le bien-être n’est pas antagoniste à la performance économique. Les travaux de Gaël Brulé et Francis Munier montrent qu’un environnement propice à la créativité favorise à la fois l’innovation et le bien-être subjectif. De même, les comportements écologiques sont associés à une plus grande satisfaction personnelle, ce qui renforce l’acceptabilité sociale de la transition écologique.

Investir dans ces politiques produit donc un rendement élevé en bonheur et en efficacité, tout en générant des économies sur le long terme. Car, les personnes plus heureuses sont plus productives, plus enclines à nouer des relations sociales, plus coopératives, mais également plus innovantes et écologiques. En somme, un cercle vertueux propice pour cibler les dépenses publiques et réduire la dette publique.

La centralité des inégalités

Dans cette perspective, la question des inégalités demeure centrale. Kate Pickett et Richard Wilkinson démontrent que les sociétés les plus égalitaires sont aussi les plus sûres, les plus éduquées et les plus heureuses. Loin de ne concerner que les populations les plus fragiles, l’inégalité fragilise l’ensemble du tissu social, en générant défiance, anxiété et violences, avec des effets délétères sur la réussite scolaire et les comportements à risques. Il s’agit d’un enjeu collectif majeur.

Nous ne sommes pas tous égaux face au bonheur. Certains, par nature ou par circonstances personnelles, peuvent y accéder plus facilement. Lorsque la société elle-même aggrave cette inégalité, cela est inacceptable. La société ne peut modifier les inégalités naturelles, mais doit chercher à les compenser. C’est une source de progrès collectif via des politiques ambitieuses comme une redistribution juste et une obligation sociale pour les pouvoirs publics.

Lorsque les dépenses publiques sont orientées vers des politiques qui améliorent durablement le bien-être, elles renforcent aussi l’adhésion à l’impôt, car les citoyens perçoivent concrètement les bénéfices de leur contribution.

Pierre Boyer souligne que lorsque la confiance dans les institutions est élevée, les habitants sont à la fois plus heureux et favorables à une fiscalité forte. L’impôt y est vu comme un investissement collectif. Il faut plaider pour une fiscalité fondée sur la confiance et la justice, qui renforce le lien social et le bien-être, et finance les dépenses publiques.

Les travaux de Gabriel Zucman pour l’instauration d’une taxe de 2 % sur la richesse des ultrariches semblent aller dans ce sens. Ce mécanisme de redistribution semble compatible avec les données sur le bien-être. En effet, Angus Deaton et Daniel Kahneman ont montré que le bien-être émotionnel augmente avec le revenu jusqu’à environ 75 000 dollars annuels, seuil au-delà duquel il se stabilise. A priori, cette taxe n’entamerait donc pas significativement le bonheur des plus fortunés.

Pour un rééquilibrage intergénérationnel

Enfin, les études révèlent un fait préoccupant : les moins de 30 ans se déclarent aujourd’hui nettement moins heureux que les générations précédentes. Ce renversement historique alerte sur un possible effritement du contrat social. Il appelle à un rééquilibrage intergénérationnel des politiques publiques aussi bien sur le plan budgétaire et fiscal que symbolique.

Un changement de cap est nécessaire. Faire du bien-être subjectif une boussole politique permettrait de replacer les citoyens au cœur des décisions publiques et renforcer la légitimité des politiques publiques.

Face aux crises écologique, économique, sociale et générationnelle, cette réorientation apparaît comme à la fois urgente, pragmatique et humaine pour créer des sociétés plus heureuses, plus justes, plus innovantes et plus durables, tout en assurant une soutenabilité de la dette publique.

Francis Munier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain