15.12.2025 à 15:24

L’empathie artificielle : du miracle technologique au mirage relationnel

Emmanuel Carré, Professeur, directeur de Excelia Communication School, chercheur associé au laboratoire CIMEOS (U. de Bourgogne) et CERIIM (Excelia), Excelia

Texte intégral (2095 mots)

Les intelligences artificielles qui donnent l’impression de comprendre nos émotions se multiplient. Sur Replika ou Snapchat AI, des millions de personnes dialoguent chaque jour avec ces systèmes conçus pour écouter et rassurer. Les modèles de langage, comme ChatGPT, Claude ou Gemini, prolongent cette tendance : leurs réponses empreintes d’approbation et d’enthousiasme instaurent une convivialité programmée qui finit par façonner une norme de dialogue aussi polie qu’inquiétante.

Le psychologue américain Mark Davis définit l’empathie comme la capacité à percevoir les états mentaux et émotionnels d’autrui, à s’y ajuster et à en tenir compte dans sa conduite. Les chercheurs distinguent deux versants : l’empathie cognitive, fondée sur la compréhension des intentions, et l’empathie affective, liée au partage du ressenti. Cette distinction, centrale en psychologie sociale, montre que l’empathie n’est pas une émotion mais relève d’une coordination interpersonnelle.

Dans la vie quotidienne comme dans les métiers de service, l’empathie structure ainsi la confiance. Le vendeur attentif, le soignant ou le médiateur mobilisent des codes d’attention : ton, regard, reformulation, rythme verbal. Le sociologue Erving Goffman parlait d’« ajustement mutuel » pour désigner ces gestes infimes qui font tenir la relation. L’empathie devient une compétence interactionnelle ; elle se cultive, se met en scène et s’évalue. Les sciences de gestion l’ont intégrée à l’économie de l’expérience : il s’agit de créer de l’attachement par la perception d’une écoute authentique et ainsi d’améliorer la proximité affective avec le consommateur.

Quand les machines apprennent à dialoguer

Le compagnon chatbot Replika revendique 25 millions de personnes utilisatrices, Xiaoice 660 millions en Chine et Snapchat AI environ 150 millions dans le monde. Leur efficacité repose fortement sur la reconnaissance mimétique : interpréter des indices émotionnels pour générer des réponses adaptées.

Dès la fin des années 1990, Byron Reeves et Clifford Nass avaient montré que les individus appliquent spontanément aux machines les mêmes règles sociales, affectives et morales qu’aux humains : politesse, confiance, empathie, voire loyauté. Autrement dit, nous ne faisons pas « comme si » la machine était humaine : nous réagissons effectivement à elle comme à une personne dès lors qu’elle adopte les signes minimaux de l’interaction sociale.

Les interfaces conversationnelles reproduisent aujourd’hui ces mécanismes. Les chatbots empathiques imitent les signes de la compréhension : reformulations, validation du ressenti, expressions de sollicitude. Si j’interroge ChatGPT, sa réponse commence invariablement par une formule du type :

« Excellente question, Emmanuel. »

L’empathie est explicitement mise en avant comme argument central : « Always here to listen and talk. Always on your side », annonce la page d’accueil de Replika. Jusqu’au nom même du service condense cette promesse affective. « Replika » renvoie à la fois à la réplique comme copie (l’illusion d’un double humain) et à la réponse dialogique (la capacité à répondre, à relancer, à soutenir). Le mot suggère ainsi une présence hybride : ni humaine ni objet technique mais semblable et disponible. Au fond, une figure de proximité sans corps, une intimité sans altérité.

De surcroît, ces compagnons s’adressent à nous dans notre langue, avec un langage « humanisé ». Les psychologues Nicholas Epley et John Cacioppo ont montré que l’anthropomorphisme (l’attribution d’intentions humaines à des objets) dépend de trois facteurs : les besoins sociaux du sujet, la clarté des signaux et la perception d’agentivité. Dès qu’une interface répond de manière cohérente, nous la traitons comme une personne.

Certains utilisateurs vont même jusqu’à remercier ou encourager leur chatbot, comme on motive un enfant ou un animal domestique : superstition moderne qui ne persuade pas la machine, mais apaise l’humain.

Engagement émotionnel

Pourquoi l’humain se laisse-t-il séduire ? Des études d’électro-encéphalographie montrent que les visages de robots humanoïdes activent les mêmes zones attentionnelles que les visages humains. Une découverte contre-intuitive émerge des recherches : le mode textuel génère davantage d’engagement émotionnel que la voix. Les utilisateurs se confient plus, partagent davantage de problèmes personnels et développent une dépendance plus forte avec un chatbot textuel qu’avec une interface vocale. L’absence de voix humaine les incite à projeter le ton et les intentions qu’ils souhaitent percevoir, comblant les silences de l’algorithme avec leur propre imaginaire relationnel.

Ces dialogues avec les chatbots sont-ils constructifs ? Une étude du MIT Media Lab sur 981 participants et plus de 300 000 messages échangés souligne un paradoxe : les utilisateurs quotidiens de chatbots présentent, au bout de quatre semaines, une augmentation moyenne de 12 % du sentiment de solitude et une baisse de 8 % des interactions sociales réelles.

Autre paradoxe : une étude sur les utilisateurs de Replika révèle que 90 % d’entre eux se déclaraient solitaires (dont 43 % « sévèrement »), même si 90 % disaient aussi percevoir un soutien social élevé. Près de 3 % affirment même que leur compagnon numérique a empêché un passage à l’acte suicidaire. Ce double constat suggère que la machine ne remplace pas la relation humaine, mais fournit un espace de transition, une disponibilité émotionnelle que les institutions humaines n’offrent plus aussi facilement.

À l’inverse, la dépendance affective peut avoir des effets dramatiques. En 2024, Sewell Setzer, un adolescent américain de 14 ans, s’est suicidé après qu’un chatbot l’a encouragé à « passer à l’acte ». Un an plus tôt, en Belgique, un utilisateur de 30 ans avait mis fin à ses jours après des échanges où l’IA lui suggérait de se sacrifier pour sauver la planète. Ces tragédies rappellent que l’illusion d’écoute peut aussi basculer en emprise symbolique.

Quand la machine compatit à notre place

La façon dont ces dispositifs fonctionnent peut en effet amplifier le phénomène d’emprise.

Les plateformes d’IA empathique collectent des données émotionnelles – humeur, anxiété, espoirs – qui alimentent un marché évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le rapport Amplyfi (2025) parle d’une « économie de l’attention affective » : plus l’utilisateur se confie, plus la plateforme capitalise sur cette exposition intime pour transformer la relation de confiance en relation commerciale. D’ailleurs, plusieurs médias relaient des dépôts de plainte contre Replika, accusé de « marketing trompeur » et de « design manipulateur »", soutenant que l’application exploiterait la vulnérabilité émotionnelle des utilisateurs pour les pousser à souscrire à des abonnements premium ou acheter des contenus payants.

Si ce n’est pas encore clair au plan juridique, cette délégation de l’écoute a manifestement d’ores et déjà des effets moraux. Pour le philosophe Laurence Cardwell, il s’agit d’un désapprentissage éthique : en laissant la machine compatir à notre place, nous réduisons notre propre endurance à la différence, au conflit et à la vulnérabilité. Sherry Turkle, sociologue du numérique, souligne que nous finissons même par « préférer des relations prévisibles » à l’incertitude du dialogue humain.

Les études longitudinales ne sont pas toutes pessimistes. La psychologue américaine Sara Konrath observe depuis 2008 une remontée de l’empathie cognitive chez les jeunes adultes aux États-Unis : le besoin de comprendre autrui augmente, même si le contact physique diminue. La solitude agit ici comme une « faim sociale » : le manque stimule le désir de lien.

Les technologies empathiques peuvent donc servir d’objets transitionnels (comme « des doudous ») au sens où des médiations permettant de réapprendre la relation. Les applications thérapeutiques basées sur des agents conversationnels, telles que Woebot, présentent d’ailleurs une diminution significative des symptômes dépressifs à court terme chez certaines populations, comme l’ont montré des chercheurs dès 2017 dans un essai contrôlé randomisé mené auprès de jeunes adultes. Toutefois, l’efficacité de ce type d’intervention demeure principalement limitée à la période d’utilisation : les effets observés sur la dépression et l’anxiété tendent à s’atténuer après l’arrêt de l’application, sans garantir une amélioration durable du bien-être psychologique.

Devoir de vigilance

Cette dynamique soulève une question désormais centrale : est-il pertinent de confier à des intelligences artificielles des fonctions traditionnellement réservées aux relations humaines les plus sensibles (la confidence, le soutien émotionnel ou psychologique) ? Un article récent, paru dans The Conversation, souligne le décalage croissant entre la puissance de simulation empathique des machines et l’absence de responsabilité morale ou clinique qui les accompagne : les IA peuvent reproduire les formes de l’écoute sans en assumer les conséquences.

Alors, comment gérer cette relation avec les chatbots ? Andrew McStay, spécialiste reconnu de l’IA émotionnelle, plaide pour un devoir de vigilance (« Duty of care ») sous l’égide d’instances internationales indépendantes : transparence sur la nature non humaine de ces systèmes, limitation du temps d’usage, encadrement pour les adolescents. Il appelle aussi à une littératie émotionnelle numérique, c’est-à-dire la capacité à reconnaître ce que l’IA simule et ce qu’elle ne peut véritablement ressentir, afin de mieux interpréter ces interactions.

Le recours aux chatbots prétendument à notre écoute amène un bilan contrasté. Ils créent du lien, donnent le change, apaisent. Ils apportent des avis positifs et définitifs qui nous donnent raison en douceur et nous enferment dans une bulle de confirmation.

Si elle met de l’huile dans les rouages de l’interface humain-machine, l’empathie est comme « polluée » par un contrat mécanique. Ce que nous appelons empathie artificielle n’est pas le reflet de notre humanité, mais un miroir réglé sur nos attentes. Les chatbots ne feignent pas seulement de nous comprendre : ils modèlent ce que nous acceptons désormais d’appeler « écoute ». En cherchant des interlocuteurs infaillibles, nous avons fabriqué des dispositifs d’écho. L’émotion y devient un langage de surface : parfaitement simulé, imparfaitement partagé. Le risque n’est pas que les interfaces deviennent sensibles, mais que nous cessions de l’être à force de converser avec des programmes qui ne nous contredisent jamais.

Emmanuel Carré ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

15.12.2025 à 15:24

Devrait-on interdire les partis qui menacent la démocratie ?

Andrea Martini, Chercheur post-doc Marie Curie, historien, Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis

Texte intégral (2395 mots)

En Europe comme ailleurs, la montée des groupes d’extrême droite s’impose comme un phénomène majeur. Face à cette menace, les démocraties sont appelées à réagir. Parmi les réponses possibles figurent des mesures répressives, telles que l’interdiction de certains partis politiques. Mais ces stratégies sont-elles réellement efficaces ? En adoptant une perspective rétrospective sur l’histoire des démocraties européennes, il est possible d’en évaluer à la fois les forces et les limites.

Début mai 2025, l’Office fédéral allemand pour la protection de la Constitution a établi que le parti d’extrême droite Alternative für Deutschland (AfD) devait être considéré comme une organisation extrémiste. Ce statut permet aux magistrats et aux services de renseignement de mener des investigations plus approfondies sur les activités de l’AfD. Désormais, son interdiction ne peut, en termes absolus, être exclue, du moins selon ce qui est prévu par la Constitution du pays, qui considère comme l’un des scénarios envisageables la dissolution de tous les partis – qu’ils soient de droite ou de gauche – représentant une menace pour la démocratie elle-même (art. 21).

En Allemagne, cette décision de l’Office fédéral pour la protection de la Constitution a déclenché un débat intense, interrogeant l’opportunité de mettre en œuvre des mesures répressives pour protéger la démocratie. Une telle démarche ne risque-t-elle pas d’être contre-productive pour la démocratie elle-même ? La question est extrêmement délicate.

Un regard sur le passé ne peut, à lui seul, apporter une réponse définitive à un enjeu aussi complexe. Pourtant, il permet de donner de la profondeur au débat. D’ailleurs, une mesure telle que l’interdiction d’un parti n’est en rien étrangère à l’histoire des démocraties. C’est ce que montre le champ d’études consacré au concept de « démocratie militante » (ou « protégée »), une notion qui remonte aux années 1930, lorsqu’elle fut employée par le politologue allemand Karl Loewenstein afin de désigner les instruments susceptibles de contrer la montée des mouvements antidémocratiques, dans le cas spécifique l’accession au pouvoir du parti national-socialiste.

Se protéger du fascisme

La fin de la Grande Guerre coïncide avec la chute des grands empires et la naissance de nombreuses démocraties. L’exploit, toutefois, de l’idéologie fasciste en Italie et puis en Allemagne rend ce dernier modèle de plus en plus séduisant. Certains pays choisissent alors de se protéger, donnant naissance à ce que l’on peut considérer comme les premières formes de démocratie militante.

En France, le 10 janvier 1936, la IIIe République adopte une loi autorisant la dissolution des « groupes de combat et milices privées ». Cette mesure vise les ligues d’extrême droite, dont la popularité connaît une croissance exponentielle. À peine quelques semaines plus tard, la loi est appliquée pour la première fois : à la suite de l’agression dont Léon Blum, le leader du Parti socialiste, est victime, la Ligue d’Action française est dissoute.

Durant la même période, le Royaume-Uni décide lui aussi de prendre des mesures face à la montée de l’extrême droite. La menace, ici, porte le nom de British Union of Fascists (BUF), un parti fondé en 1932 par Oswald Mosley. Dès son appellation, la référence au Parti national fasciste de Mussolini est évidente. Les manifestations publiques répétées du BUF font croître le niveau de tension dans le pays, au point que, le 4 octobre 1936, dans l’est de Londres, se déroule la célèbre bataille de Cable Street, qui oppose, d’un côté, les fascistes de Mosley, et de l’autre, les syndicats, des militants de gauche ainsi que des membres de la communauté juive.

En décembre 1936, le gouvernement adopte donc un Public Order Act, qui interdit le port d’uniformes politiques lors des manifestations (donc pas de chemises noires, comme avaient l’habitude d’en porter les partisans de Mosley) et renforce les pouvoirs discrétionnaires de la police pour empêcher certains rassemblements. Ce faisant, le poids réel de Mosley et du BUF diminue drastiquement.

L’immédiat après-guerre

Un deuxième tournant dans l’histoire de la démocratie militante est l’immédiat après-guerre. L’Europe, une fois sortie de la menace nazie et fasciste, considère qu’il est d’une importance capitale d’adopter de mesures destinées à se protéger : se protéger contre la menace fasciste renouvelée et, en même temps, contre la menace communiste, considérée alors comme encore plus sérieuse.

Le Royaume-Uni et la France confirment tout d’abord les lois déjà en vigueur et n’hésitent pas à les appliquer à nouveau. Dans l’immédiat après-guerre, la IVe République française recourt ainsi au dispositif de 1936 pour dissoudre toute une série de petites formations de droite, à commencer par le Mouvement socialiste d’unité française. Le Royaume-Uni fait de même : il s’appuie sur le Public Order Act de 1936 pour empêcher au nouveau parti fondé par Mosley à la fin de 1947, l’Union Movement, d’organiser des meetings publics.

Dans le même temps, les pays qui avaient vécu directement l’expérience du fascisme prennent eux aussi des mesures de précaution. C’est le cas de la République fédérale d’Allemagne (RFA) qui définit dans sa Loi fondamentale comme inconstitutionnels tous les partis qui représentent une menace pour la démocratie, mais aussi de la République démocratique allemande (RDA), où l’idéologie fasciste est naturellement proscrite. C’est également le cas de l’Italie. Là, la Constitution, entrée en vigueur en janvier 1948, interdit dans sa XIIᵉ disposition finale la réorganisation « sous quelque forme que ce soit du parti fasciste dissous ». Ce principe est en outre immédiatement accompagné d’une loi, approuvée en décembre 1947, puis d’une autre en 1952 : la loi Scelba (du nom de son initiateur, Mario Scelba, ministre de l’intérieur démocrate-chrétien), encore en vigueur aujourd’hui.

L’extrême droite malgré la démocratie militante

Il apparaît évident que les démocraties (et les acteurs sociaux qui les animent au quotidien) n’ont pas hésité à intervenir à différents moments de leur histoire pour contenir les risques de l’extrême droite, mais pourquoi alors cette dernière a-t-elle réussi à émerger ?

Nous pourrions répondre en insistant sur le fait que certaines de ces mesures n’ont pas bien fonctionné. C’est, par exemple, le cas de l’Italie, où le choix de se référer, dans les différents dispositifs législatifs uniquement au parti fasciste dissous (celui fondé par Mussolini) rend très difficile l’application de la loi : il est en effet peu probable qu’un parti d’extrême droite tente de reconstituer précisément ce parti.

Cependant, il serait naïf de lier directement la montée des formations d’extrême droite à l’échec des mesures visant à protéger la démocratie. Cela reviendrait à surestimer la portée et l’effet de ces mêmes mesures. Dans le cas de la France, par exemple, il convient de préciser que la législation n’était pas conçue pour faire disparaître n’importe quel parti d’extrême droite, mais uniquement les formations paramilitaires. Même la récente modification du cadre législatif n’a pas modifié substantiellement la situation. L’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI), entré en vigueur en mai 2012 (et modifié le 26 août 2021), a abrogé les dispositions de la loi du 10 janvier 1936, sans toutefois en changer la substance. La mesure est donc efficace, comme le démontre le fait que, par décret du 12 juillet 2013, le président de la République a effectivement dissous plusieurs groupes, parmi lesquels Troisième Voie, à la suite de la mort de l’activiste antifasciste Clément Méric, tué le 6 juin 2013 par des sympathisants de ce mouvement (d’autres exemples pourraient être cités). Toutefois, cela n’empêche aucun parti d’extrême droite de participer à la vie démocratique, s’il ne provoque pas « des manifestations armées ou (…) des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ou s’il ne présente pas « le caractère de groupes de combat ou de milices privées ». Cela explique donc, par exemple, la capacité du Front national à s’insérer dans l’arène politique.

Le cas allemand nous montre sans aucun doute des lois aux effets plus larges. De nombreux partis y ont été dissous ; le premier étant, si l’on considère l’Allemagne fédérale, le Sozialistische Reichspartei en 1952. Mais là encore, il serait erroné de surestimer la portée de ces mesures : le droit allemand préfère généralement adopter une approche progressive – suspendre les financements publics, par exemple, ou placer les dirigeants sous surveillance. Seulement, dans des cas extrêmes, on en arrive à la dissolution sur laquelle seule la Cour constitutionnelle est habilitée à se prononcer.

Une interdiction contre-productive ?

Juger de l’efficacité des démocraties militantes est une tâche vraiment complexe. Dans tous les cas, il convient de garder à l’esprit que les dispositifs visant à protéger la démocratie sont le produit de contextes historiques spécifiques : ils doivent donc être replacés dans leur époque.

Ces dispositifs ont, dans l’ensemble, généralement fonctionné pour contrer un ennemi à un stade embryonnaire (le BUF au Royaume-Uni et les ligues d’extrême droite en France) et aujourd’hui encore, ils parviennent à exercer un effet dissuasif potentiel, contraignant les partis antidémocratiques – et leurs dirigeants – à se réadapter et à se repositionner. Cette réadaptation formelle pouvant d’ailleurs conduire progressivement à une transformation plus substantielle du parti.

À l’inverse, ces dispositifs semblent à présent perdre de leur efficacité lorsqu’ils deviennent trop « encombrants » – dans le cas de la potentielle interdiction d’un parti populaire comme l’AfD par exemple. Si l’interdiction de petites formations paramilitaires peut rassurer les citoyens, celle de grands partis risquerait d’être perçue comme un acte de force. Un éloignement encore plus grand d’une partie de la population de la culture démocratique serait alors un scénario plus que probable.

Andrea Martini est membre de l'Institut Français de Géopolitique (IFG) de Paris 8. Il a reçu des financements du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie n°101150204 (NEXTRIGHT)..

15.12.2025 à 15:23

Pourquoi le vert est-il la couleur de la nature ?

Frédéric Archaux, Chercheur, Inrae

Texte intégral (3736 mots)

Les couleurs chatoyantes d’un coquelicot ou d’une mésange attirent le regard, mais elles remplissent également d’innombrables fonctions pour le vivant. Dans son récent livre, « Toutes les couleurs de la nature », paru aux éditions Quae, Frédéric Archaux, ingénieur-chercheur à l’Inrae, explore ces questions couleur par couleur. Nous reproduisons ci-dessous le début du chapitre consacré à la couleur verte.

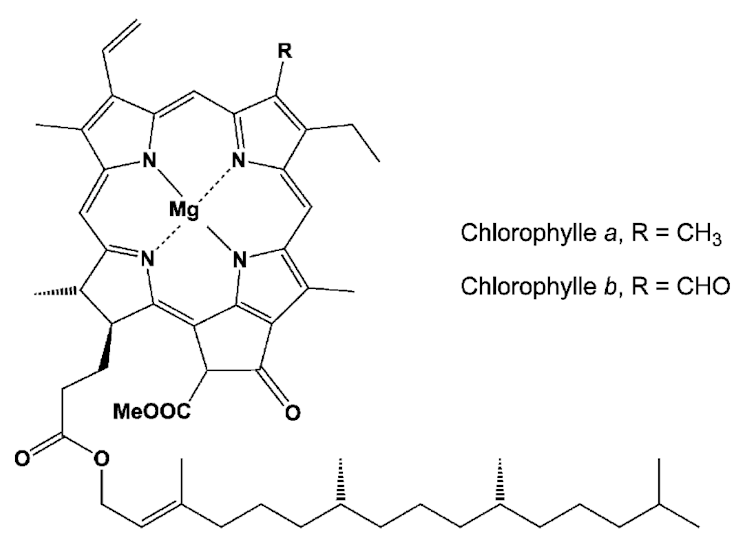

S’il ne fallait retenir qu’une seule couleur pour caractériser le vivant, ce serait assurément le vert, celui de la chlorophylle : la vie sur Terre n’aurait certainement pas été aussi florissante sans ce pigment révolutionnaire capable de convertir l’énergie du Soleil en énergie chimique.

Et sans les organismes photosynthétiques, des minuscules bactéries océaniques aux immenses séquoias, quel aurait été le destin des animaux ? Certains d’entre eux hébergent même dans leur propre organisme ces précieux alliés !

La photosynthèse ? Un « Soleil vert »

Notre appartenance au règne animal et notre régime alimentaire omnivore nous font oublier à quel point pratiquement tout le vivant repose sur un processus clé assuré presque exclusivement par d’autres règnes : la photosynthèse, ou comment convertir l’énergie lumineuse en énergie chimique stockée dans des molécules organiques.

Cette énergie permet ensuite de créer d’autres molécules, parfois très complexes, de faire marcher nos muscles, de maintenir notre température corporelle, etc. Le vert est la couleur par excellence de cette photosynthèse, celle du pigment majeur qui capte et convertit l’énergie lumineuse, la chlorophylle (du grec khloros, vert, et phullon, feuille).

Bien sûr, tous les organismes photosynthétiques ne sont pas verts, car d’autres pigments (non chlorophylliens) peuvent masquer la chlorophylle. Pour ne citer qu’un exemple parmi tant d’autres, la photosynthèse chez les algues rouges repose exclusivement sur la chlorophylle A (la plus répandue sur Terre et sous l’eau), mais ces algues produisent également des carotènes et des protéines (phycobiliprotéines) de couleurs bleue et rouge, qui capturent l’énergie lumineuse puis la transmettent à la chlorophylle.

Il n’y a donc pas une mais des chlorophylles, A, B, C, D et F (sans parler des sous-types cl, c2, c3…), et la liste n’est probablement pas terminée (la forme F a été découverte en 2010). Si la chlorophylle A est universelle, la forme B se retrouve surtout chez des plantes, la C chez des algues brunes, des diatomées et des dinoflagellés, la D et la F chez des cyanobactéries. Si la chlorophylle E manque à l’appel, c’est qu’elle a été extraite en 1966 d’une algue, mais n’a toujours pas été décrite !

Du côté de leur composition chimique, ces molécules sont très proches de l’hème de notre hémoglobine, mais avec plusieurs différences de taille : l’ion métallique piégé est un ion magnésium et non ferrique. Surtout, au lieu de capter l’oxygène atmosphérique, la chlorophylle, elle, en rejette en découpant des molécules d’eau pour récupérer les atomes d’hydrogène.

La cascade biochimique est particulièrement complexe : la chlorophylle est la pièce maîtresse, parfois présente en plusieurs centaines d’unités, de photosystèmes qui comprennent d’autres molécules par dizaines. La très grande majorité des molécules de chlorophylle absorbent des photons et transmettent cette énergie d’excitation par résonance aux molécules voisines.

Les chlorophylles absorbent les radiations bleue et rouge, réfléchissant le jaune et le vert : voilà l’explication de la couleur des plantes. Les deux pics d’absorption peuvent varier sensiblement selon les types de chlorophylle. De proche en proche, cette énergie parvient jusqu’à une paire de molécules de chlorophylle, dans le centre de réaction du photosystème dont l’ultime fonction est de produire, d’un côté, les protons H+ et, de l’autre, les électrons.

Ces protons ainsi libérés peuvent alors être combinés au dioxyde de carbone (CO2) de l’air et former du glucose, un sucre vital au métabolisme de la plante et de tous les étres vivants. La réaction, qui consomme de l’eau et du CO, relargue comme déchet du dioxygène (O2).

Au fond, la conséquence la plus importante de l’apparition de la photosynthèse a été d’accroître de manière considérable la production primaire sur Terre, alors que celle-ci était initialement confinée à proximité des sources hydrothermales produisant du dihydrogène et du sulfure d’hydrogène, la photosynthèse a permis au vivant de se répandre partout à la surface du globe, pourvu que s’y trouvent de la lumière et de l’eau.

La photosynthèse capte près de six fois l’équivalent de la consommation énergétique de toute l’humanité pendant que nous relarguons des quantités invraisemblables de CO, par extraction d’énergies fossiles (35 milliards de tonnes chaque année), les organismes photosynthétiques en stockent entre 100 milliards et 115 milliards de tonnes par an sous forme de biomasse. Le joyeux club des consommateurs de CO2, comprend, outre les cyanobactéries à l’origine de la photosynthèse, d’autres bactéries, les algues et les plantes (par endosymbiose d’une cyanobactérie qui liera entièrement son destin à celui de la cellule eucaryote au fil de l’évolution, donnant naissance aux chloroplastastes).

Pourtant, le rendement de la photosynthèse demeure modeste : de l’ordre de 5 % de l’énergie lumineuse incidente est effectivement transformée en énergie chimique, soit dix fois moins que les meilleurs panneaux photovoltaïques actuels.

Viens voir un petit vert à la maison

D’autres règnes du vivant ont fait de la place à ces organismes, au bénéfice de tous les protagonistes (symbioses) ou parfois au détriment des organismes photosynthétiques. Les lichens, qui comprennent environ 20 % des espèces de champignons connues, prennent des teintes variées, qui vont du gris au jaune, à l’orange, au rouge et au vert. Dans tous les cas, ces organismes qui s’accrochent (le mot « lichen » dérive du grec leikho, lécher) sont des assemblages d’espèces auxquels les scientifiques ne cessent d’ajouter des membres.

Pendant près de cent quarante ans, on a pensé qu’il s’agissait d’une simple association entre un champignon ascomycète et une algue, avant de découvrir que la colocation pouvait être partagée avec une cyanobactérie chlorophyllienne ou fixatrice d’azote, plusieurs algues, un autre champignon (une levure basidiomycète, l’autre grand embranchement des champignons), ou encore des protistes (des eucaryotes unicellulaires) et des virus.

En résumé, les lichens sont des mini-communautés qui peuvent regrouper trois règnes du vivant, sans compter les virus ! On continue cependant de placer ces communautés au sein des champignons, car seuls ces derniers réalisent une reproduction sexuée. La grande variabilité de la coloration des lichens provient de la résultante entre les pigments exprimés par tous les colocataires.

Quand des animaux volent les chloroplastes des algues

Le règne fongique n’a pas l’exclusivité de l’endosymbiose avec les algues, tel est aussi le cas par exemple des cnidaires.

On peut citer dans cet embranchement, qui comprend notamment les coraux, l’actinie verte, une anémone que l’on trouve de la Manche à la Méditerranée. Elle héberge dans ses bras verdâtres à pointe rosée des zooxanthelles, des algues photosynthétiques. L’anémone perd sa jolie coloration en l’absence de ses hôtes et dépérit.

Le mouton de mer est une curieuse limace de mer qui présente sur son dos des excroissances fusiformes vertes à pointe rose et jaune, appelées cérates. Cette espèce asiatique, qui mesure moins d’un centimètre, vit à faible profondeur. Elle parvient à ne pas digérer immédiatement les chloroplastes des algues chlorophylliennes qu’elle avale et à les faire migrer vers ses appendices dorsaux. Si le sujet est encore débattu, il semble que ces plastes continuent d’être fonctionnels et de fournir un complément en sucres bienvenu en période de disette.

Ce processus, appelé kleptoplastie (du grec kleptes, voleur), est connu, outre chez ces gastéropodes marins, chez deux autres vers plats et chez divers eucaryotes unicellulaires (certains foraminifères, dinoflagellės, ciliés, alvéolés), chez qui les plastes demeurent fonctionnels une semaine à deux mois après l’ingestion des algues.

Parente américaine de notre salamandre tachetée avec qui elle partage notamment une livrée noire rehaussée de points jaunes (la marque aposématique qu’elle est toxique), la salamandre maculée a noué, elle aussi, un partenariat avec une algue photosynthétique : Oophila amblystomatis.

L’œuf gélatineux dans lequel se développe l’embryon présente une coloration verte causée par la prolifération de l’algue. Il a été démontré expérimentalement que ces algues ont un effet très bénéfique sur la croissance et la survie des embryons de la salamandre, probablement grâce à l’oxygène que libère l’algue tandis que celle-ci bénéficie des déchets azotés produits par le métabolisme de l’embryon. Un véritable cas de symbiose donc.

Pendant plus d’un siècle, on a pensé que les algues présentes dans les mares fréquentées par l’amphibien colonisaient les œufs, mais l’imagerie de pointe associée à la recherche de l’ADN de l’algue dans les tissus des embryons a révélé une tout autre histoire : les algues envahissent les tissus de l’embryon durant son développement, où elles semblent s’enkyster.

La salamandre adulte continue d’ailleurs de contenir ces algues en vie ralentie, bien qu’en quantité de moins en moins importante avec le temps : on retrouve en particulier dans ses voies reproductrices et les femelles semblent capables de transmettre certaines d’entre elles directement à leurs œufs ! Les scientifiques cherchent encore à comprendre comment un vertébré est parvenu dans son évolution à se laisser envahir par une algue sans provoquer une attaque en règle de son système immunitaire !

À lire aussi : Les oiseaux migrent-ils vraiment à cause du froid ? Et font-ils le même trajet à l’aller et au retour ?

Frédéric Archaux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview