10.02.2026 à 17:06

How Paris’ working-class dining experience is reshaping restaurant economics in France

Nathalie Louisgrand, Enseignante-chercheuse, GEM

Texte intégral (1942 mots)

In cities across France, a number of new bouillon soup-kitchen inspired restaurants are opening for business. Dating back to the 19th century and designed to feed Paris’ working-class masses, for some time these cheap and cheerful places to eat fell out of fashion. Why are they making a comeback today? What makes them so special and what’s the history behind these ‘old school’ eateries?

Offering nutritious, affordable meals to Paris’ many labourers was the avant-garde brainchild of the Dutch East India Company in the 19th century. In 1828, the firm opened a chain of small restaurants in the French capital to serve boiled beef bone broth (or “bouillon”) to a burgeoning working-class population. And thus, the bouillon concept was born along with an early form of the inexpensive ‘set meal’. In 1854, the company went out of business and it was at that moment in time that Baptiste-Adolphe Duval made History by becoming the founding father of the bouillon phenomenon.

In the 1850s, Baptiste-Adolphe Duval owned a butcher’s shop on rue Coquillière in Paris’ 1st arrondissement. Since his customers only bought the “prime cuts”, Duval looked for a way of using up all the poor cuts that he couldn’t sell. He came up with the idea of concocting a top quality broth with boiled beef and the cheaper cuts of beef. Hence, in 1854, he went on to open a place on rue de la Monnaie in the historic heart of the city. It was here that he dished up comforting yet simple, hot meals that wouldn’t burn a hole in even the most cash-strapped wallets of the likes of the workers at the local Les Halles wholesale market – formerly known as the “belly of Paris”, named after the title of the Emile Zola novel. Baron Haussmann’s citywide urban planning and renovation works drew thousands of labourers from across France to the capital for work. With all the more mouths to feed, Duval’s initiative was an instant success!

The forefather of fast food

Duval went on to open other canteens around the city including one in an extravagant, cast-iron hall in 1855, in an 800 square meter (approx. 8,610 square feet) warehouse location at number 6 rue de Montesquieu near the Louvre museum. The premises could cater for up to 500 people, offering non-stop service by waitresses dressed in distinctive black uniforms with white aprons and tulle caps. Coined les petites bonnes, these waitresses epitomised the Duval bouillon experience and became the subjects of many an artist or novelist such as Auguste Renoir and Joris-Karl Huysmans. A new clientele hungry for value for money, flexible opening hours and set-price menus formed. Customers hailed from middle-class backgrounds and the lesser bourgeoisie. The meals on offer evolved over time: oysters, poultry and fish were added alongside staple dishes of pot-au-feu, boeuf bourguignon or roast veal.

These places that came to be known as “bouillons” were spotlessly clean, and led the way for modern dining, pioneering a whole new restaurant model based on simple cuisine using quality produce. They were considered as one of the precursors of fast food.

A whole new business model

The economic success of Duval’s bouillons is mainly due to its stock management model. They run like a restaurant chain, using economies of scale to manage supply chain practices, breadmaking or their butcher’s shops, etc. In 1867, Duval founded the Compagnie anonyme des établissements Duval which included 9 outlets. In 1878, they grew to 16, with a dozen more opening across the capital by the end of the 19th century.

Duval’s success story has inspired many restaurateurs. While the capital counted around 400 of these restaurants in 1900, they actually encompassed a variety of diverse establishments serving different purposes from simple street food sellers to workers’ soup-kitchens in line with Duval like Boulant or Chartier.

Still in business today, Chartier, opened in 1896 in Paris’ Grands Boulevards area. Its huge dining room clad with sculpted woodwork and magnificent art nouveau chandeliers are listed as historical monuments. Not once has Chartier shut shop or changed its name; and unlike its counterparts, it has continuously stood the test of time and changing fashions, even despite fluctuations in ‘bums on seats’.

This is how the popular bouillon restaurant concept became a fully fledged Parisian institution. Its initial success ran up until the Interwar period before fizzling out. During France’s 30-year Post war boom (1945-1975), bouillons seemed passé and old-fashioned, and diners preferred brasseries which they saw as more modern and ‘upmarket’. Then came the fast food boom (Editorial note: from the 1960S onwards).

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

Bouillons: back by popular demand since 2017

The bouillon’s flame and surrounding legend never completely died out and in November 2017, as restaurateurs the Moussié brothers proved by opening le Bouillon Pigalle (Paris 18e) in Paris.

Their wish was to remix the essence of the bouillon dining experience: comfort food such as beef bourgignon, salted pork with lentils, sausage and mash or decadent desserts such like profiteroles drizzled with hot chocolate sauce, served at affordable prices in a retro setting with large, canteen style tables, in a relaxed atmosphere, with continuous service and a ‘no reservations’ policy.

The initiative was met with success, and gradually other restaurants were (re)opened in refurbished premises like Bouillon Julien in 2018, or Bouillon République in 2021; in the existing restaurant space that was once home to the old Alsatian brasserie Chez Jenny. These affordable restaurants attracted a lot of French and foreign customers who were delighted to eat out well and not too expensively during inflation time. Many of these eateries offer a 3-course meal for less than 20 euros. Simplicity and authenticity are the backbone supporting the renaissance of this dining experience.

Many bouillons insist on serving homemade food, working frequently with local producers and short supply chains.

A back to the future phenomenon that is now nationwide

These places that are inextricably linked with a convivial atmosphere and quintessentially French dining are also springing up outside the French capital. And while for the most part, their chefs continue to bank on comforting classic French cuisine staples, some restaurants are keeping it regional: “baked Maroilles cheese”, served at Petit Bouillon Alcide in Lille, or “traditional Savoy sausage with creamy polenta” on offer at Cantine Bouillon de Seynod, in Haute-Savoie, in the French Alps are both fine examples.

In the last two or three years, Michelin-starred chefs have also opened their own bouillon restaurants. This was the case of Christophe Aribert, a chef from Grenoble with 2 Michelin stars to his name, with Bouillon A, which opened in May 2022, where he showcases locally grown, organic and seasonal produce. 2-star chef Thierry Marx in 2024 also opened le Bouillon du Coq in Saint Ouen, where he serves herrings in oil with boiled potatoes or his signature dish coq au vin. He saw it as an opportunity to revamp dishes that were labelled outdated and make them extremely affordable.

Since early 2023 in France, it is estimated that a new bouillon restaurant opens every month. Customers are mainly drawn to the low prices.

Maintaining affordable prices is the first challenge for a number of restaurant owners. What’s their secret? A great deal of meal prep (particularly for cold dishes like egg mayonnaise or leeks in vinaigrette, whittling down the steps for each dish, keeping techniques minimal and plating uncomplicated), simple recipes, a menu that barely changes, and also saving money on purchasing volume and super fast table turnover.

The other thing that makes these restaurants a safe bet is that they remain a go-to for classic meals served in record time, in a perfectly pleasant, convivial setting.

Nathalie Louisgrand ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.02.2026 à 16:51

Tout sauf l’Ehpad ? Les ambiguïtés de la politique du grand âge

Dominique Argoud, Professeur des Universités en sociologie, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Texte intégral (2011 mots)

En France, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) font figure de repoussoirs. En 2001, 53 % des Français déclaraient en ne pas souhaiter vivre dans un établissement pour personnes âgées dans le futur, ce pourcentage s’élève aujourd’hui à 74 %. Les pouvoirs publics cherchent à promouvoir d’autres formes d’hébergement moins médicalisées. Est-ce une bonne approche ?

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) constituent aujourd’hui le mode dominant d’accueil pour les personnes âgées ne pouvant pas rester à leur domicile. Fin 2023, sur les 700 000 personnes fréquentant un établissement d’hébergement pour personnes âgées, près de 80 % vivent en Ehpad. Compte tenu du vieillissement démographique, si les pratiques d’entrée en institution restent inchangées, il faudra ouvrir 108 000 places en Ehpad d’ici à 2030, puis 211 000 places entre 2030 et 2050. Cela reviendrait à un peu plus que doubler, dans la durée, le rythme d’ouverture de places observé depuis 2012.

Or, une telle projection se heurte à l’image dégradée dont bénéficient les Ehpad en France. Ceux-ci font office de repoussoir pour un grand nombre de personnes âgées et de familles, encore plus depuis l’affaire Orpea et la parution du livre Les fossoyeurs du journaliste Victor Castanet. La crainte de perdre sa liberté en établissement d’hébergement, voire d’être maltraité, conduit à plébisciter le maintien à domicile pour ses vieux jours. Ainsi, selon le baromètre de la DREES, alors que 53 % des Français déclaraient en 2001 de ne pas souhaiter vivre dans un établissement pour personnes âgées dans le futur, ce pourcentage s’élève aujourd’hui à 74 %. 44 % des Français feraient en sorte de s’occuper de son parent âgé à son domicile, 21 % seraient prêts à l’accueillir chez eux et 16 % les soutiendraient financièrement afin qu’il puisse bénéficier d’aides à domicile. Entre 2014 et 2023, la proportion de personnes qui privilégient de s’occuper de leur proche à son domicile a augmenté de presque 20 points, passant de 25 % en 2014 à 44 % en 2023.

Une politique domiciliaire en panne

Dans ce contexte, quelles sont les orientations de la politique vieillesse ? Depuis quelques années, l’État s’engage à promouvoir une approche domiciliaire pour tenir compte des réticences croissantes manifestées à l’égard des institutions d’hébergement. Cette approche est confortée par les projections des attentes des nouvelles générations de personnes âgées, qui correspondront aux baby-boomers (nés entre 1946 et 1964) atteignant le grand âge au cours des prochaines décennies. Ainsi, il est attendu que ces nouvelles générations soient plus enclines à vouloir préserver leur pleine et entière citoyenneté et à moins dépendre de décisions leur échappant.

Schématiquement, la politique domiciliaire engagée par l’État se structure autour de deux axes. Le premier consiste à renforcer les capacités du domicile pour que les gens puissent s’y maintenir plus nombreux et dans de bonnes conditions. Le second axe vise à transformer le fonctionnement des Ehpad pour qu’ils deviennent des lieux de vie ouverts sur la cité et où les résidents puissent y être « comme chez eux ». En réalité, cette politique relativement consensuelle se situe dans le prolongement des orientations antérieures. Mais de sérieux doutes ont été émis par l’Inspection générale des affaires sociales quant à la capacité de l’État à la mettre réellement en œuvre. Le coût budgétaire de la politique domiciliaire de même que la faible attractivité des métiers du grand âge en constituent autant de freins.

Une volonté politique d’encourager les habitats intermédiaires

D’un côté, l’Ehpad comme mode d’hébergement des personnes âgées n’a plus le vent en poupe, et de l’autre, le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie présente des limites. C’est pourquoi, pour mettre en œuvre l’approche domiciliaire, les pouvoirs publics misent fortement sur le développement de « l’habitat intermédiaire ».

Par habitat intermédiaire, il faut entendre toutes les formes d’habitat qui se situent entre le domicile historique et les établissements proposant un hébergement collectif. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) estime qu’il y aurait aujourd’hui 275 000 places en habitat intermédiaire (résidences autonomie, résidences services seniors, habitats inclusifs, accueil familial, résidences intergénérationnelles…). Compte tenu des besoins liés au vieillissement de la population, elle projette la nécessité de créer 500 000 solutions de logement en habitat intermédiaire d’ici 2050.

La justification de cette incitation publique en faveur de l’habitat intermédiaire est qu’il s’agit d’une formule qui répond au souhait des personnes de vivre chez elles sans êtres seules, tout en préservant leur intimité et leur liberté de choix.

Une autre de ses caractéristiques est que le public visé est plutôt constitué de personnes ayant une perte d’autonomie modérée, dont l’isolement ou les problèmes de santé les inciteraient à rejoindre un cadre de vie plus sécurisant. De fait, l’habitat intermédiaire apparaît comme une formule aux antipodes de l’Ehpad. Ce dernier accueille en effet des personnes plus dépendantes et représente un coût plus important pour les finances publiques compte tenu de la présence de personnels soignants.

Les Ehpad condamnés à faire figure de repoussoir

Cette politique en faveur de l’habitat intermédiaire contient un implicite : demain, encore plus qu’aujourd’hui, les Ehpad auront vocation à accueillir les personnes âgées très dépendantes. Malgré toute l’énergie que mettent les directions d’Ehpad pour ouvrir leurs établissements sur la vie de la cité, l’image repoussoir risque de se renforcer : la moitié des résidents en Ehpad a plus de 88 ans et 85 % sont en perte d’autonomie (classés en GIR 1 à 4) ; 38 % sont atteint d’une maladie neurodégénérative, soit 4 points de plus qu’en 2019. Parallèlement, le nombre de personnes autonomes qui intègrent un établissement a encore reculé en l’espace de quatre ans.

Pourtant, cette évolution n’est pas inéluctable. Les Ehpad ont toujours accueilli des personnes en situation de perte d’autonomie modérée. En effet, l’entrée en établissement d’hébergement ne résulte pas d’un processus linéaire qui rendrait le maintien à domicile impossible à partir d’un certain seuil de dépendance. De multiples facteurs entrent en ligne de compte dans ce processus, mêlant tant des éléments subjectifs (la perception individuelle de la situation) que des éléments objectifs comme la qualité de son cadre de vie ou la présence d’aidants mobilisables pour intervenir à domicile.

Une approche alternative aurait été possible

En favorisant le développement d’un habitat intermédiaire, quoi qu’il s’en défende, l’État contribue à segmenter l’offre en fonction du degré de dépendance. Toute catégorisation qui se veut positive tend à produire son contraire, à savoir une catégorie qui concentre les éléments négatifs. Que va-t-il advenir des personnes dont l’état de santé ne permettra plus de rester en habitat intermédiaire si ce dernier est amené à se développer ?

Un modèle alternatif était pourtant possible. Il a été défendu à partir des années 1980 par la Fondation de France qui encourageait la création de « lieux de vie jusqu’à la mort ». Contre l’idée de segmentation, il s’agissait de promouvoir des petites unités de vie, bien insérées dans le tissu social local, où les personnes auraient pu être accompagnées par des services d’aide et de soins à domicile jusqu’à la fin de leur vie. Ces structures, de petite taille, reposaient sur un mode de vie et d’accompagnement familial, prenant le contre-pied des grands établissements hospitaliers et médicalisés.

À la différence de beaucoup d’habitats intermédiaires actuels, leur ambition était de pouvoir accompagner jusqu’au bout des personnes âgées en perte d’autonomie. C’est sur ce modèle que se sont développées ces dernières années, par exemple, des colocations accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Mais, pour l’essentiel, cette option a peu été soutenue par les pouvoirs publics et beaucoup d’opérateurs sont restés prisonniers de cadres organisationnels et économiques favorables à la réalisation d’économies d’échelle, aboutissant à la constitution de lieux de relégation. Dans les faits, il s’est avéré plus aisé de produire une offre segmentée avec, d’un côté, des Ehpad ou des unités spécialisées hébergeant des personnes très dépendantes et, de l’autre, des habitats intermédiaires accueillant une population fragilisée mais encore peu dépendante. Ce processus de segmentation s’est opéré avec l’assentiment des élus locaux soucieux de proposer une offre non stigmatisée sur leur territoire, qui est elle-même valorisée par les familles.

Il n’est toutefois pas certain que le mot d’ordre « tout sauf l’Ehpad » contribue à rendre la société plus inclusive pour faire face au vieillissement de la population. Alors que les lieux de vie visent à accompagner l’ensemble des « gens du coin » dans leur vieillissement, le paysage gérontologique tend au contraire à spécialiser les réponses d’hébergement, enfermant un peu plus la figure du « vieux dépendant » dans son rôle de repoussoir.

Dominique Argoud ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.02.2026 à 16:50

« Si j’avais su » : la phrase qui absout les élites dans l’affaire Epstein ?

Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po

Texte intégral (2229 mots)

La plupart des personnalités citées dans les archives Epstein qui viennent d’être révélées affirment que si elles avaient été au courant de ses crimes, elles n’auraient en aucun cas entretenu la moindre forme de contact avec le milliardaire, qui avait été condamné en 2008 pour trafic de prostituées mineures. Ce procédé rhétorique est toutefois loin de suffire à répondre à toutes les interrogations que suscite la pérennité de leurs relations avec un homme dont le passé judiciaire était, en réalité, de notoriété publique. Au contraire, ce type de défense est de nature à alimenter, auprès des simples citoyens, l’idée que les élites estiment appartenir à une caste à part.

Depuis la divulgation progressive de près de trois millions de documents judiciaires, de dépositions sous serment et de pièces issues de procédures civiles et pénales liées à Jeffrey Epstein, une réponse revient avec une régularité presque mécanique chez les personnalités citées ou associées à son réseau : « Je ne savais pas. Si j’avais su, je ne l’aurais jamais fréquenté. »

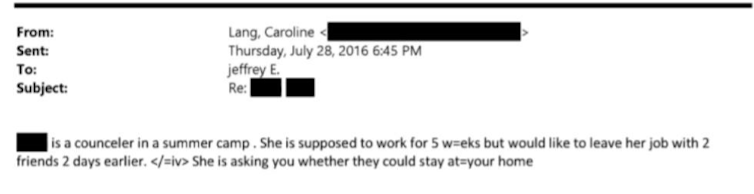

Cette formule, reprise par des responsables politiques, des membres de familles royales, des figures centrales du monde économique, s’est imposée comme la ligne de défense dominante du scandale. Caroline Lang tout comme la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, qui affirme que ses échanges avec le financier relevaient d’« une erreur de jugement », ont récemment mobilisé cet argument, affirmant avoir ignoré la réalité des crimes d’Epstein au moment de leurs interactions avec lui.

À première vue, ces déclarations semblent relever d’une posture morale minimale. Elles permettent de condamner les faits sans ambiguïté et d’ériger une frontière claire entre le criminel et ceux qui l’ont côtoyé. Pourtant, replacée dans son contexte historique, judiciaire et médiatique, cette ignorance revendiquée pose un problème de crédibilité majeur. Elle interroge moins la sincérité individuelle que le fonctionnement collectif des élites face à une information abondante, accessible et durablement documentée.

Une condamnation judiciaire qui était tout sauf un secret bien gardé

Jeffrey Epstein n’a jamais été un prédateur invisible. Dès la fin des années 1990, des signalements circulent dans les cercles policiers de Floride. En 2005, la plainte déposée par la famille d’une mineure de 14 ans déclenche une enquête officielle de la police de Palm Beach. En 2006, Epstein est arrêté. En 2008, il conclut un accord judiciaire exceptionnel avec le bureau du procureur fédéral du district sud de la Floride. Ce « non-prosecution agreement » lui permet d’éviter des poursuites fédérales pour trafic sexuel de mineures, crimes passibles de peines très lourdes, en échange d’un plaidoyer de culpabilité limité à des infractions de niveau étatique.

Les faits sont publics, précis et chiffrés. Epstein est condamné à dix-huit mois de prison, n’en purge que treize dans un régime de semi-liberté extrêmement favorable, comprenant jusqu’à douze heures de sortie quotidienne, six jours sur sept. Il est officiellement enregistré comme délinquant sexuel. En 2020, l’enquête du Miami Herald, intitulée « Perversion of Justice », met en lumière l’ampleur des protections institutionnelles dont il a bénéficié et identifie au moins trente-six victimes mineures citées dans le cadre de l’accord de 2008.

Malgré cette condamnation, Epstein continue à évoluer dans les cercles de pouvoir pendant plus d’une décennie. Entre 2008 et 2018, il fréquente des universités prestigieuses, finance des programmes de recherche, entretient des relations avec d’anciens chefs d’État, des membres de familles royales, des investisseurs influents et des intellectuels médiatisés. Ses donations à des institutions académiques se chiffrent en centaines de milliers de dollars, parfois après sa condamnation. Ce maintien au sommet après une reconnaissance officielle de culpabilité constitue le cœur du scandale.

La formule « Si j’avais su » fonctionne alors comme un mécanisme central de dissociation sociale. Elle permet de séparer artificiellement la relation entretenue avec Epstein de la connaissance de sa trajectoire judiciaire. Elle repose sur l’idée implicite que la sociabilité des élites évoluerait dans un espace parallèle, partiellement soustrait aux normes pénales ordinaires. Cette dissociation n’est pas un accident individuel. Elle est structurelle et collectivement tolérée.

Redevabilité : la mécanique silencieuse du système Epstein

L’un des ressorts essentiels du système Epstein réside dans la production systématique de redevabilité. Epstein ne se contente pas d’acheter des relations par l’argent. Il crée des situations d’endettement symbolique. Il offre, finance, héberge, soutient, facilite. Chaque geste est présenté comme désintéressé, mais aucun n’est neutre. La redevabilité n’est jamais contractualisée, ce qui la rend d’autant plus efficace.

Epstein cible des individus disposant d’un capital symbolique élevé. En retour, il leur offre des ressources rares : accès à des résidences d’exception à Manhattan, Palm Beach ou dans les îles Vierges, usage de jets privés, financement de projets académiques, soutien à des trajectoires professionnelles ou familiales. Il héberge des proches, facilite des parcours éducatifs ou offre une visibilité institutionnelle.

Le cas de Caroline Lang illustre cette logique de manière particulièrement éclairante. Le fait qu’Epstein ait hébergé l’une de ses filles en son absence, et aussi elle-même en compagnie de ses deux filles, dans des propriétés lui appartenant ne relève pas d’un simple service ponctuel. Il s’agit d’un acte à forte valeur symbolique, qui engage une dette morale durable. Cette redevabilité n’implique pas une complicité active, mais elle rend la rupture socialement coûteuse. Elle crée un inconfort moral à l’idée de dénoncer, d’interroger ou de s’éloigner publiquement.

La redevabilité fonctionne ici comme un mécanisme de neutralisation. Celui qui a reçu hésite à questionner. Celui qui a bénéficié hésite à rompre. Celui qui est redevable hésite à savoir. La proximité devient un frein cognitif. Dans ce cadre, l’ignorance n’est pas une absence d’information, mais une posture rendue possible par la dette symbolique.

La recevabilité sociale d’Epstein repose sur cette accumulation de relations redevables. Chaque figure prestigieuse qui le fréquente renforce l’illusion de normalité. Ce cercle autoréalisateur transforme la condamnation judiciaire en détail marginal, absorbé par le poids du réseau.

Le « Si j’avais su » permet ensuite d’effacer cette dynamique. Il transforme une relation structurée par des échanges matériels et symboliques en simple erreur de jugement. Il neutralise la question des bénéfices reçus. Il évite surtout d’interroger la responsabilité collective d’un système fondé sur l’évitement du savoir.

Le « Si j’avais su » et la théorie du complot

La posture du « Si j’avais su » ne se limite pas à une stratégie individuelle de protection réputationnelle. Elle produit des effets politiques et cognitifs profonds sur la perception du pouvoir et alimente directement la défiance contemporaine envers les élites. En affirmant qu’ils ignoraient des faits pourtant publics, documentés et accessibles, les acteurs concernés installent un décalage troublant entre leur position sociale et leur responsabilité informationnelle. Cette dissonance nourrit un soupçon durable : si ceux qui disposent du plus fort capital culturel, médiatique et relationnel disent ne pas savoir, alors soit ils mentent, soit ils bénéficient d’un régime d’exception.

C’est dans cet espace de flou que prospèrent les théories complotistes. Le « Si j’avais su » crée une zone d’indétermination discursive, dans laquelle l’absence d’explication systémique laisse place à des récits alternatifs. En refusant de reconnaître les mécanismes ordinaires de complaisance, de silence et de redevabilité, cette posture alimente l’idée d’un mensonge organisé et d’une vérité volontairement dissimulée au public. Là où une analyse sociologique mettrait en évidence des logiques de réseau et de protection mutuelle, l’opinion perçoit un système opaque, intentionnellement dissimulé.

La défiance envers les puissants s’en trouve renforcée. Plus le statut de celui qui invoque l’ignorance est élevé, plus cette ignorance devient suspecte. Le « Si j’avais su » ne rassure pas ; il confirme l’idée que les élites vivent dans un monde séparé, soustrait aux contraintes morales ordinaires. En ce sens, cette posture ne désamorce pas la crise de confiance démocratique : elle l’aggrave. En l’absence de reconnaissance claire des angles morts et des responsabilités collectives, le discours officiel laisse le champ libre aux interprétations complotistes, qui trouvent dans cette ignorance proclamée l’un de leurs principaux arguments de crédibilité.

Comment peut-on ne pas savoir ?

Reste enfin une question centrale, rarement abordée frontalement : comment peut-on réellement ne pas savoir, à l’ère d’Internet et des réseaux sociaux ? Depuis le milieu des années 2000, les informations sur Epstein sont accessibles en quelques clics. Articles de presse, archives judiciaires, bases de données publiques, moteurs de recherche, réseaux sociaux : jamais l’accès à l’information n’a été aussi large, aussi rapide, aussi durable.

Ne pas savoir suppose alors un choix implicite. Celui de ne pas chercher. Celui de ne pas vérifier. Celui de considérer que certaines informations, bien que disponibles, ne méritent pas d’être intégrées. L’ignorance devient active. Elle repose sur une hiérarchisation des savoirs dans laquelle la respectabilité sociale l’emporte sur la vigilance morale.

Dans ce contexte, l’argument de l’ignorance perd sa dimension défensive pour devenir un révélateur. Il ne dit pas ce que les acteurs ignoraient, mais ce qu’ils acceptaient de ne pas vouloir savoir. À l’ère numérique, l’ignorance n’est plus un manque. Elle est une stratégie.

L’affaire Epstein ne révèle donc pas seulement des crimes, mais une culture du non-savoir partagée, rendue possible par la redevabilité, la proximité avec le pouvoir et la dissociation morale. Le « Si j’avais su » n’est pas une excuse. C’est le symptôme d’un système.

Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview