18.02.2026 à 22:34

Les revendications éphémères de la France en mer de Chine méridionale (1930-1956)

Paco Milhiet, Visiting fellow au sein de la Rajaratnam School of International Studies ( NTU-Singapour), chercheur associé à l'Institut catholique de Paris, Institut catholique de Paris (ICP)

Texte intégral (2501 mots)

Puissance coloniale en Indochine (1862–1954), la France a pendant un temps revendiqué la souveraineté sur les îles Paracels et Spratleys. Les bouleversements géopolitiques de la Seconde Guerre mondiale puis le processus de décolonisation ont progressivement sapé ses ambitions, conduisant à son éviction régionale. Retour sur cet épisode éphémère, qui préfigure les tensions actuelles en mer de Chine méridionale.

Épicentre des tensions géopolitiques en Asie du Sud-Est, la mer de Chine méridionale est un espace maritime stratégique et contesté. Voie de communication essentielle pour le commerce mondial, notamment pour le transit des hydrocarbures, ce bassin maritime recèle d'importantes ressources halieutiques, ainsi que des gisements de matières premières.

Elle est également constellée de structures marines (îles, îlots, rochers, hauts-fonds, récifs, cayes), principalement regroupées en trois archipels : les Paracels à l'ouest, les Spratleys au sud et les Pratas au nord. Ces poussières insulaires ne représentent qu'une quinzaine de kilomètres carrés de terres émergées. Dépourvues d'intérêts économiques propres, peu propices à l'implantation durable de communautés humaines, elles ont longtemps suscité le désintérêt, voire la méfiance, des États riverains, en raison des risques qu'elles représentaient pour la navigation.

Pourtant, depuis la signature de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer en 1982, les convoitises étatiques s'aiguisent autour de la supposée juridiction que ces structures confèrent aux espaces maritimes environnants. En résulte une course à l'occupation, des revendications souveraines qui se superposent, et des accrochages réguliers entre marines de guerre, garde-côtes et pécheurs. La République populaire de Chine, particulièrement, y développe un irrédentisme assertif et décomplexé, via la poldérisation de nombreuses entités insulaires, transformées en bases militaires.

Puissance influente et souveraine dans la zone au temps de l'Indochine française (1862-1954), la France s'est elle aussi intéressée à ces îles et y a même revendiqué la souveraineté. Prises dans les tumultes géopolitiques du XXe siècle, les ambitions de Paris n'auront pas résisté à son éviction de la région.

Lieu microcosmique de la grande histoire asiatique, ces quelques îlots dispersés en mer de Chine racontent à leur échelle les ambitions impériales, les illusions de puissance et le désengagement inéluctable de la France en Extrême-Orient.

Indochine française et mer de Chine méridionale

L'influence française dans la péninsule indochinoise se développe au début du XIXe siècle, animée par une triple ambition : religieuse d'abord, par l'entremise de missionnaires catholiques ; commerciale ensuite, pour conquérir de nouveaux marchés tout en diversifiant les sources d'approvisionnement ; stratégique enfin, dans un contexte de concurrence coloniale qui voit le Royaume-Uni affermir ses ambitions dans la région.

À la recherche d'un débouché sur le sud de la Chine, la politique active française sur le Mékong, puis le Fleuve rouge, entraîne une colonisation progressive de l'ensemble de la péninsule indochinoise : la Cochinchine devient une colonie en 1862, le royaume du Cambodge, un protectorat en 1863, suivi de l'Annam et du Tonkin en 1884, de l'enclave chinoise de Kouang-Tchéou-Wan en 1898 et enfin du Laos en 1899.

Largement méconnus des cartographes, et craints des navigateurs, les territoires insulaires de mer de Chine méridionale n'intéressent pas les administrateurs français, accaparés par des sujets prioritaires : bail de Fort-Bayard, construction de la ligne de chemin de fer reliant le Yunnan et le Tonkin, influence japonaise sur l'île chinoise de Hainan.

C'est d'ailleurs l'activisme nippon dans la zone qui va inciter les autorités françaises à reconsidérer l'intérêt de ces îles. Implanté à Taïwan depuis la guerre sino-japonaise de 1894-1895, le Japon soutient officieusement des sociétés qui investissent les îles de mer de Chine pour y exploiter le guano.

Alors que les équilibres géopolitiques pré-Seconde guerre mondiale se mettent en place en Asie, la France revendique ouvertement sa souveraineté sur les îles Paracels et Spratleys à partir de 1930.

Les Paracels, une revendication française au titre des droits «historiques» de l'empire d'Annam

Situées à environ 300 km au sud-est de l'île de Hainan, les îles Paracels regroupent 130 structures marines. Connues des pécheurs annamites et hainanais, ces îles ne sont néanmoins pas occupées de manière permanente, car inhospitalières et dangereuses pour la navigation. Elles suscitent d'abord l'indifférence des autorités coloniales. Alors qu'aucun État ne revendique officiellement l'archipel, la dynastie Qing, au crépuscule de son règne, y réalise une prise de possession officielle en 1909, mais n'occupe pas l'île de manière permanente.

Entre le déclin chinois et l'assertivité croissante du Japon, les autorités françaises vont progressivement formuler une revendication sur l'archipel. Paris se réfère alors aux droits historiques de l'empire d'Annam pour justifier ses ambitions. En effet, des documents vietnamiens, antérieurs à la période coloniale, font mention de visites régulières de ces archipels par des pêcheurs annamites. Une administration effective se serait même matérialisée sous l'empereur Gia Long à partir de 1816.

La Chine refusant une reconnaissance des droits annamites et opposant son propre récit historique, la diplomatie française soumet en 1937 une proposition d’arbitrage international au gouvernement national de Chang Kai Chek, lequel rejette l'initiative. La même année, alors que le Japon entreprend l'invasion de la Chine continentale, la France dépêche aux Paracels un navire chargé d'établir une prise de possession officielle.

À quelques centaines de kilomètres plus au sud, dans l'archipel des Spratleys, des dynamiques similaires sont à l'œuvre, à quelques détails près…

Les Spratleys : une prise de possession au nom de la France seule

Les îles Spratleys regroupent une vingtaine de structures émergées et une centaine de récifs. Excentrées par rapport à la route Singapour-Hongkong, les autorités françaises s'y intéressent encore moins que les Paracels. Les Britanniques y avaient bien exploité le phosphate à la fin du XIXe siècle depuis leur colonie de Labuan, sans pour autant y avoir effectué une prise de possession officielle.

Ici encore, c'est la présence croissante des Japonais qui va inciter les autorités françaises à reconsidérer la zone. À l'instar des autres archipels de la mer de Chine, des entrepreneurs japonais exploitent le guano, notamment à Itu Aba, depuis le début du XXe siècle.

En 1930, la canonnière La Malicieuse prend officiellement possession de l'île Spratley. En 1933, les navires Alerte et Astrolabe réitèrent l'opération sur cinq autres îles. Détail important, contrairement aux Paracels, la revendication est faite au titre de la France seule, et les Spratleys sont rattachées administrativement à Baria en Cochinchine, colonie dont le statut juridique diffère de celui de l'Annam (protectorat).

La publication au Journal officiel provoque une protestation de Tokyo et l'archipel devient un sujet de contentieux franco-japonais. La France propose de soumettre le litige à une juridiction internationale, mais les Japonais ont d'autres projets.

Occupation japonaise et éviction française

En 1939, les forces japonaises envahissent Hainan, les Paracels et les Spratleys. Alors que la France capitule, la situation est confuse en Indochine, où les Japonais arrivent à partir de 1940. L'amiral Decoux, gouverneur général resté fidèle à Vichy, collabore avec les forces japonaises tout en maintenant un semblant d'autonomie. Déclinaison surprenante de cette situation ambiguë aux Paracels, travailleurs japonais et militaires franco-annamites cohabiteront tant bien que mal sur l'île Boisée pendant la durée de la guerre.

À la fin des hostilités, si le Japon est hors-jeu, le contentieux sino-français sur les Paracels reprend brièvement. En 1947, à quelques jours d'intervalle, Chinois et Français occupent les îles Boisée et Pattle. Finalement, en vertu de l'accord franco-vietnamien du 8 mars 1949, Paris remet officiellement le contrôle de l'île Pattle à Saigon.

Aux Spratleys, la situation diverge. Si les accords de Genève de 1954 consacrent la pleine indépendance du Vietnam, certains considèrent à Paris que ces îles n'ont jamais fait partie de l'empire d'Annam et pourraient donc juridiquement être distinguées du Vietnam. La France garderait ainsi un semblant d'influence régionale en maintenant des troupes et une base.

Cette position ne tiendra pas. Le président Ngo Dinh Diem exige le retrait des 30 000 soldats français. Les dernières escales françaises aux Paracels et aux Spratleys ont lieu en 1956. Il faudra attendre plus d'un demi-siècle pour que la France reformule des ambitions régionales.

Géopolitique-fiction : et si la France était restée souveraine en mer de Chine ?

Depuis 2018, Emmanuel Macron a développé une stratégie indo-pacifique devenue progressivement un objectif prioritaire de la politique étrangère française. L'exercice de la souveraineté dans les collectivités d'outre-mer en constitue le pilier principal. La ZEE qu'elle confère représente un attribut de puissance incontournable : plus de 90 % de l'espace maritime français, le deuxième plus important au monde, se trouve en Indo-Pacifique.

En repensant à la mer de Chine méridionale, il est alors tentant d'imaginer que la France ait maintenu sa souveraineté sur les Paracels et/ou les Spratleys. Si les propositions d'arbitrage soumises à la Chine et au Japon avaient été acceptées et la souveraineté française confirmée par une juridiction, comme ce fut le cas avec l'atoll de Clipperton en 1931, la France disposerait aujourd'hui d'une « tête de pont » souveraine au cœur de la zone la plus contestée du globe.

Paris aurait pu alors jouer pleinement son rôle de «puissance d'équilibre», jouissant d'une «autonomie stratégique», pour défendre «la liberté de souveraineté». Autant de vocables que le président Macron aime associer à la stratégie Indo-Pacifique française.

Une lecture réaliste invite toutefois à la modestie.

Confettis d'empire ou pépites géopolitique ?

D'abord, un jugement d'un tribunal arbitral, rendu le 12 juillet 2016, précise que les îles Spratley ne peuvent pas prétendre à une ZEE, car elles ne disposent pas de capacité objective à accueillir une activité économique ou des habitations humaines. De quoi tempérer le caractère stratégique réel de ces îlots, juridiquement considérés comme des rochers. Ensuite, les puissances riveraines de la zone, Pékin et Hanoi en tête, n'auraient probablement jamais reconnu la souveraineté d'un acteur occidental — qui plus est, ancienne puissance coloniale en Asie.

Côté français, la fin des revendications souveraines a probablement épargné bien des contraintes géopolitiques. Car ce que la France a abandonné en mer de Chine, elle a continué à le revendiquer ailleurs. Ainsi, d'autres îles ou rochers inhabités sont aujourd'hui l'objet de contentieux.

Les îles Éparses par exemple, détachées administrativement de Madagascar trois mois avant l'indépendance en 1960, sont aujourd'hui activement revendiquées par Madagascar et l'île Maurice (Tromelin), Port Louis et Antananarivo étant d'ailleurs soutenus dans leur démarche par des résolutions non contraignantes de l'Assemblée générale de l'ONU.

À l'autre bout de l'Indo-Pacifique, le Vanuatu conteste la souveraineté française sur les îles Matthew et Hunter.

Des querelles lancinantes qui compromettent parfois l'intégration régionale de la France. À l'heure où Paris cherche à renforcer ses partenariats en Asie du Sud-Est, il est peu probable qu'une revendication souveraine dans une région déjà sous haute tension eut été bénéfique pour les ambitions françaises en Indo-Pacifique.

Horizon de puissance bordé d'écueils diplomatique, la géopolitique des îles désertes s'avère souvent à double tranchant.

Paco Milhiet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

18.02.2026 à 16:59

Reform UK, le parti d’extrême droite qui bouscule la politique britannique

Laëtitia Langlois, Maître de conférences en études politiques britanniques, Université d’Angers

Texte intégral (2598 mots)

Alors que le gouvernement travailliste de Keir Starmer est en pleine tourmente et que le Parti conservateur peine à trouver un nouveau souffle après des années de pouvoir difficiles, la formation d’extrême droite Reform UK caracole en tête des sondages et son leader, Nigel Farage, pourrait bien devenir le prochain premier ministre britannique.

Nigel Farage a de quoi avoir le sourire. Le leader de l’extrême droite britannique est aujourd’hui à la tête du parti le plus populaire du Royaume-Uni. Depuis des mois, Reform UK connaît une progression considérable. Il fait actuellement la course en tête dans les sondages, bien loin devant le Parti travailliste, au pouvoir depuis juillet 2024 et en grande difficulté depuis les révélations fracassantes des liens entre Peter Mandelson –ancien ambassadeur du Royaume-Uni à Washington – et le pédocriminel américain Jeffrey Epstein.

Le scandale ne profite guère aux Tories : le Parti conservateur, dirigé depuis novembre 2024 par Kemi Badenoch, est à la traîne dans les intentions de vote et connaît des défections massives vers Reform UK. En quelques mois, ce sont une vingtaine de députés et trois anciens ministres conservateurs qui ont rallié Reform UK, notamment Suella Braverman, ancienne ministre de l’intérieur (septembre 2022-novembre 2023) de Liz Truss puis de Rishi Sunak, qui déclarait lors de son premier discours en tant que nouvelle membre de Reform UK : « J’ai l’impression d’être rentrée à la maison ! »

Chose impensable il y a encore quelques années, l’hypothèse d’une arrivée de Farage au 10 Downing Street n’est plus du tout perçue comme une idée farfelue : aux prochaines législatives, Reform UK, qui ne dispose aujourd'hui que de 8 sièges à la Chambre des communes, pourrait en gagner plus de 300 de plus, et donc devenir le premier parti du pays, son chef étant alors naturellement voué à être nommé premier ministre.

Une extrême droite britannique longtemps marginalisée

L’essor de ce jeune parti créé en 2019 est un phénomène sans précédent au Royaume-Uni. Longtemps, le pays s’est cru imperméable aux extrêmes et a pu s’enorgueillir d’être l’un des rares États européens où l’extrême droite était quasiment inexistante.

Le British National Party (BNP), créé en 1982 et équivalent du Front national français, n’a jamais réussi à percer alors que non loin de là, au même moment, la France voyait s’enraciner le parti de Jean-Marie Le Pen jusqu’à le porter au second tour de l’élection présidentielle en 2002. Si le Royaume-Uni a longtemps été capable de tenir l’extrême droite aux marges de la vie politique, il le doit tout autant à son histoire singulière qu’à son système électoral. La résistance des Britanniques à l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale a fait de la lutte contre le fascisme un principe cardinal des valeurs du pays. Pendant des décennies, tout discours extrémiste a été banni de la sphère publique.

C’est ainsi qu’Enoch Powell, figure majeure du Parti conservateur d’après-guerre, fut mis au ban de la vie politique après avoir prononcé un discours très controversé dans lequel il prônait l’arrêt de l’immigration non blanche au Royaume-Uni ainsi que la remigration des étrangers vers leur pays d’origine. Le tollé suscité par ce discours dit des « fleuves de sang » marqua profondément la classe politique britannique, qui se refusa longtemps à organiser un débat sur les questions d’immigration et de multiculturalisme au Royaume-Uni.

L’autre raison pour laquelle les extrêmes ont longtemps été tenus à l’écart vient du système électoral en vigueur pour désigner les députés de la Chambre des communes, le « first-past-the-post » (littéralement « le premier qui passe la ligne d’arrivée »), un scrutin majoritaire à un tour où le parti qui remporte le plus de voix à la majorité relative remporte l’élection. Ce mode de scrutin explique pourquoi depuis plus d’un siècle maintenant ce sont les deux grands partis traditionnels qui gouvernent et pourquoi les petits partis peinent tant à avoir des députés au Parlement.

Avec, depuis 2024, huit députés sur les 650 que compte la Chambre des communes, Reform UK réalise une performance inédite, certes bien loin du Parti travailliste (404) ou du Parti conservateur (116), mais démontrant néanmoins sa pénétration croissante des institutions britanniques. Cette performance est largement due à Nigel Farage qui, depuis trois décennies maintenant, incarne l’extrême droite britannique.

Nigel Farage, la figure iconique de l’extrême droite britannique

Reform UK est un tout jeune parti mais son leader, Nigel Farage, 61 ans aujourd’hui, est loin d’être un novice en politique. Membre fondateur de l’United Kingdom Independence Party (UKIP) en 1993, parti eurosceptique qui s’érige contre la signature du traité de Maastricht et demande la sortie de l’Union européenne, Nigel Farage perce sur la scène nationale, en 2010, en adoptant une nouvelle stratégie pour sa formation.

La critique de l’UE est désormais associée à un discours anti-immigration virulent afin de dénoncer le laxisme des élites européennes qui encouragent une immigration massive en soutenant les principes de frontières ouvertes et de libre circulation des personnes. Dans un pays où l’immigration arrive régulièrement en tête des préoccupations des Britanniques, la formule Farage est gagnante.

Grâce à lui, le UKIP passe d’un petit parti quasiment invisible à une force politique majeure capable de devancer le Parti conservateur et le Parti travailliste aux élections européennes de 2014. Quand, deux ans plus tard, les Britanniques votent à 51,9 % en faveur du retrait de l’Union européenne, Farage est largement vu comme le grand artisan de cette victoire historique et s’impose comme la figure dominante et iconique de l’extrême droite britannique.

Après son départ inattendu du UKIP en décembre 2018, qu’il justifia par les dérives islamophobes du parti, Farage crée en 2019 le Parti du Brexit (Brexit Party), qui est rebaptisé Reform UK en 2021. Il faut à peine trois ans à ce nouveau parti pour devenir un acteur majeur de la scène politique britannique. En juillet 2024, Reform UK arrive troisième des élections générales avec 14,3 % des voix, et remporte une centaine de siège aux élections locales de 2025. Dès lors, une dynamique en faveur de Reform UK s’enclenche et fait de Nigel Farage le véritable leader de l’opposition au Royaume-Uni.

L’immigration : raison première de l’essor de Reform UK

La progression de Reform UK dans la vie politique britannique s’inscrit dans une dynamique plus générale de montée des droites populistes et nationalistes dans de nombreux pays occidentaux. En Europe, ces partis réalisent des scores historiques et l’élection de Donald Trump en 2024 a donné du carburant à la progression de ces partis.

Le Royaume-Uni, comme bon nombre de sociétés occidentales, est traversé par des sentiments – ou plutôt, devrait-on dire, des ressentiments – à l’égard de la mondialisation, du cosmopolitisme, de l’immigration et du multiculturalisme qui longtemps ont été érigés en modèles mais qui sont considérés par une partie importante de la population britannique comme responsables de son déclassement et du déclin du pays. Le déclin dans la lexicologie d’extrême droite est à entendre comme un déclin identitaire et civilisationnel où tout ce qui fait l’essence de l’identité britannique – les traditions, les valeurs, la culture – se trouve menacé par des populations immigrées venues en masse d’Afrique et du Moyen-Orient.

Dans le sillage d’Enoch Powell, Nigel Farage a capitalisé sur la question identitaire et civilisationnelle pour attirer à lui un électorat fier de son identité britannique et attaché à la célébrer. Aujourd’hui encore, il martèle que seul Reform UK est capable de protéger la culture et les traditions britanniques en mettant fin à l’immigration illégale et en procédant à l’expulsion systématique des immigrés clandestins. C’est ce discours volontariste et radical sur l’immigration qui séduit de nombreux électeurs du Parti conservateur, mais aussi du Parti travailliste lassés de constater que, malgré les promesses, les chiffres de l’immigration restent très élevés : pour l’année 2025, les statistiques indiquaient que 898 000 immigrés étaient entrés sur le sol britannique, ce qui représente une baisse de près de 20 % par rapport au chiffre record d’1,5 million d’immigrés enregistré en 2023, mais qui est toujours perçu comme bien trop élevé par une proportion importante de Britanniques, qui considèrent que leur pays ne peut plus se permettre d’accueillir d’étrangers sur son sol.

Aussi, les émeutes racistes qui ont secoué le pays à l’été 2024 après le meurtre de trois fillettes à Southport, ainsi que les manifestations chaque semaine devant des hôtels abritant des réfugiés ont mis en lumière l’hostilité violente d’une partie de la population britannique à l’égard des immigrés. Dans ce contexte hautement inflammable et polarisé, Reform UK continue de siphonner des voix au Parti conservateur et force le premier ministre travailliste Keir Starmer à durcir sa politique d’immigration et à déclarer, par exemple, que « sans des règles strictes en matière d’immigration, le pays risque de devenir une île d’étrangers ».

L’immigration est le sujet phare de Reform UK, mais d’autres thèmes viennent compléter le programme du parti, notamment en matière de politique économique, sociale ou industrielle. Reform UK se présente comme une formation résolument pro-business qui veut relancer la croissance économique par l’adoption de mesures fiscales très favorables aux entreprises. En matière d’accès aux aides sociales, Farage est clair sur ce point : seuls les Britanniques pourront y prétendre et aucun étranger ne se verra attribuer d’aides. Les réductions d’impôts ainsi que les limitations d’accès aux aides participent de sa vision d’un État minimaliste qui réduit massivement l’administration centrale et les déficits publics.

Si le discours économique et social a des accents thatchériens, il n’en va pas de même dans le secteur industriel, où Farage appelle depuis des mois à la nationalisation de British Steel – l’entreprise de sidérurgie britannique, en grande difficulté – afin de sauver des milliers d’emplois.

Ce manque de cohérence idéologique se retrouve dans la politique étrangère où tout d’abord Farage affirma une ligne pro-russe avant un revirement spectaculaire début 2025, quand il s’est dit favorable à l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan.

Sur les questions sociétales, il est là aussi difficile de définir une ligne claire : le parti revendique fièrement son attachement à des valeurs conservatrices telles que « la famille traditionnelle », mais il se pose aussi en champion de la cause des femmes dont la liberté et l’émancipation seraient menacées par des populations étrangères qui ne partagent pas les mêmes valeurs.

Les errances idéologiques et programmatiques ne semblent en rien déstabiliser les électeurs qui lui montrent une loyauté indéfectible tant que le parti se montre ferme sur les questions qui comptent le plus à leurs yeux : la défense des valeurs, de la culture et de l’identité britanniques face à la menace d’une « invasion migratoire ».

À lire aussi : Royaume-Uni : quand l’extrême droite pousse Keir Starmer à durcir son discours sur l’immigration

Ainsi, l’essor de Reform UK entraîne une recomposition politique sans précédent et bouscule une vie politique britannique habituée à un bipartisme synonyme de stabilité et de modération. Sous la pression irrésistible de Reform UK, c’est aussi une certaine idée de la politique « à la britannique » qui se fissure et qui laisse entrevoir la possibilité que le prochain premier ministre du Royaume-Uni appartienne pour la première fois de son histoire à l’extrême droite.

Laëtitia Langlois ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

17.02.2026 à 17:12

Midterms 2026 : le logement, talon d’Achille de Trump

Élisa Chelle, Professeure des universités en science politique, Université Paris Nanterre

Texte intégral (2281 mots)

La crise du logement aux États-Unis – il en manque 4 millions actuellement – a été aggravée par la politique de Donald Trump, en 2025. L’expulsion massive de migrants prive le secteur du bâtiment d’une main-d’œuvre indispensable, et les décisions erratiques en matière de droits de douane ainsi que les tensions avec l’Union européenne font planer une incertitude au long cours sur l’économie du pays, ce qui incite les investisseurs à la prudence. Ce dossier pourrait jouer un rôle central dans les élections de mi-mandat de novembre prochain, d’autant que plusieurs États supposés acquis aux républicains sont particulièrement touchés.

Une réforme « agressive » du logement : c’est ce qu’a promis Donald Trump pour 2026. Depuis la pandémie de Covid-19, les États-Unis traversent en effet une crise du logement sans précédent. Il s’agit d’un enjeu électoral majeur à l’approche des élections de mi-mandat du mois de novembre prochain. Trump avait bâti une partie de sa campagne de 2024 sur la promesse de résoudre cette « crise de l’accessibilité » (affordability crisis). En 2025, il manquait 4 millions de logements à l’échelle du pays.

Un an après le retour à la Maison-Blanche du « président du peuple », les politiques mises en œuvre révèlent les profondes tensions entre objectifs économiques, impératifs sécuritaires et contraintes géopolitiques. Le logement n’est plus seulement une question sociale : il est devenu un terrain d’affrontement entre protectionnisme commercial, rivalités internationales et équilibres budgétaires.

Une crise locative qui frappe les grandes villes, les jeunes… et les républicains

Entre 2021 et début 2023, les loyers aux États-Unis ont explosé, avec un pic à + 16 % au cœur de la crise pandémique. Ils sont, depuis, revenus à une inflation ordinaire, autour de 4 %. Les prix n’ont pas baissé pour autant. Ils ne font qu’augmenter moins rapidement. Résultat : les loyers n’ont jamais été aussi chers.

Tous les Américains ne sont pas affectés de la même manière. Les habitants des petits logements (studios, deux-pièces) subissent une hausse supérieure à la moyenne. Les jeunes se mettent en ménage de plus en plus tard, préférant le domicile parental ou la colocation pour faire des économies.

Paradoxe : les États « rouges » sont ceux qui sont le plus… dans le rouge. Le Montana et l’Idaho, deux bastions républicains du nord-ouest, ont connu des hausses de loyers de respectivement 20,7 % et 20,3 % en 2024 et 2025, soit plus de quatre fois la moyenne nationale, qui s’élève à 4,8 %. L’ironie ? Cette explosion est notamment due aux Californiens (souvent des démocrates) qui fuient un coût de la vie devenu exorbitant pour emménager dans ces zones moins tendues.

D’autres États plutôt conservateurs, comme la Virginie, le Tennessee ou l’Utah, figurent parmi les plus concernés. Pour les résidents, cela représente jusqu’à plusieurs centaines de dollars supplémentaires sur leur quittance de loyer. Ces hausses dépassent les 30 % dans les grandes villes.

Droits de douane et chasse aux migrants : un secteur de la construction au ralenti

Plusieurs facteurs freinent la construction de nouveaux logements. L’imposition de taxes douanières de 25 % sur l’acier et l’aluminium, ainsi que sur le bois d’œuvre canadiens se répercute sur le coût des projets résidentiels. La dévaluation du dollar est, de plus, défavorable aux importations. Le prix des matériaux augmente en moyenne de 7 %, ce qui représente plusieurs milliers de dollars par maison.

Les tensions géopolitiques mondiales perturbent la logistique internationale, déjà complexe et fragilisée par la période du Covid. Les équipements de chantier mettent plus de temps à être acheminés. Les calendriers de livraison sont perturbés. Les promoteurs, et par conséquent les acheteurs, doivent payer plus pour obtenir moins.

Parallèlement, les politiques migratoires restrictives de l’administration Trump ont réduit la main-d’œuvre disponible dans le secteur du bâtiment, qui souffrait déjà d’un déficit d’ouvriers qualifiés. Selon un sondage réalisé par une organisation professionnelle du secteur, environ 1 entreprise sur 10 et 1 sous-traitant sur 5 auraient perdu du personnel à la suite des raids, ou des menaces de raids, de la police de l’immigration (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Les retards sur les chantiers sont en partie dus à cette pénurie de main-d’œuvre. Et ce, malgré une politique de recrutement volontariste des employeurs qui ont doublé les augmentations de salaire par rapport à la moyenne nationale (+ 8 %).

À lire aussi : Tout comprendre à l’ICE, la police de l’immigration au cœur des polémiques aux États-Unis

L’administration Trump affirme que les expulsions massives de migrants ont contribué à faire baisser les prix de l’immobilier dans certaines villes. Selon la Maison-Blanche, les prix médians affichés ont baissé d’une année sur l’autre de 7,3 % à Austin (Texas), de 6,7 % à San Diego (Californie) et de 4,3 % à Miami (Floride). Le président attribue ces baisses à la réduction de la population immigrée clandestine dans les grandes villes. Pourtant, ce sont des États républicains, comme le Texas ou la Floride, qui demeurent disproportionnellement atteints par les hausses des loyers, par rapport aux terres démocrates de Californie ou du New Jersey.

Le moindre nombre de logements disponibles maintient les prix de l’immobilier (achat ou location) à un niveau élevé. Et la tendance est appelée à se poursuivre en 2026.

Les menaces sur le Groenland pourraient coûter cher aux acheteurs américains

La volatilité des droits de douane – avec les exemptions et reports à répétition – place les investisseurs dans une position attentiste. L’immobilier américain reste, certes, perçu comme un actif relativement sûr par comparaison avec d’autres régions du monde plus instables, comme l’Europe de l’Est ou le Moyen-Orient. Mais le style trumpien prive les détenteurs de capitaux de la prévisibilité essentielle à leurs calculs.

La rhétorique expansionniste au sujet du Groenland a des conséquences sur l’économie réelle américaine. Le 20 janvier 2026, lorsque Donald Trump brandit la menace de nouveaux tarifs douaniers contre l’Europe dans le cadre de ses ambitions d’acquisition du territoire autonome danois, les marchés financiers réagissent immédiatement. Le taux d’intérêt des prêts immobiliers à trente ans (le plus courant aux États-Unis) a augmenté de 14 points de base, passant par exemple de 6,50 % à 6,64 %. Cette hausse apparemment minime rend pourtant l’achat d’une maison plus coûteux : pour un prêt de 400 000 dollars (environ 337 700 euros), cela représente environ 40 dollars (33,7 euros) de plus à payer chaque mois, soit près de 14 400 dollars (plus de 12 000 euros) supplémentaires sur la durée totale du prêt.

Pourquoi cette réaction ? Les analystes de la Deutsche Bank ont rappelé un fait crucial : les pays européens (Allemagne, France, Royaume-Uni…) détiennent ensemble plus de 8 000 milliards de dollars (soit 6 750 milliards d’euros) d’actifs américains, dont une part importante en bons du Trésor. Ces bons du Trésor sont des prêts que les États étrangers accordent aux États-Unis. Si l’Europe décidait de vendre massivement ces bons en représailles aux menaces de Trump, cela ferait grimper les taux d’intérêt américains dans tous les domaines, y compris pour les prêts immobiliers.

À lire aussi : Donald Trump et le Groenland, quand géopolitique et économie s’entremêlent

En d’autres termes, une dispute géopolitique sur le Groenland peut directement affecter le portefeuille des Américains qui souhaitent devenir propriétaires, illustrant le degré d’interdépendance entre politique étrangère et marché immobilier. C’est le facteur qui peut in fine freiner Donald Trump : la protestation dans les urnes des acquéreurs mécontents.

Loger la génération Z sans ruiner les boomers : une équation sans solution ?

Acheter une maison est la composante de base du « rêve américain ». Une accélération de la construction de nouveaux logements pourrait théoriquement permettre à plus d’Américains de le réaliser. En plus des obstacles pratiques déjà évoqués, cette augmentation poserait un inconvénient majeur : diminuer mécaniquement la valeur des biens immobiliers par la hausse de l’offre. Or la résidence principale est la première source de richesses des ménages. Si son prix diminue, c’est un manque à gagner pour tous les propriétaires actuels, de la génération des « boomers » pour la plupart. Aucune majorité n’a intérêt à se les mettre à dos.

Dans le même temps, l’âge médian du premier achat immobilier a atteint un record de 40 ans en 2025, contre 33 ans en 2020 et 29 ans en 1981. La part des primo-accédants est tombée à un niveau historiquement bas de 21 %. C’est un recul du niveau de vie pour plusieurs générations d’Américains. Cette évolution reflète les obstacles croissants à l’entrée sur le marché immobilier et contribue à retarder d’autres étapes importantes de la vie des jeunes adultes.

La solution proposée par l’administration Trump est de tirer vers le bas les intérêts d’emprunt tout en maintenant, voire en augmentant, la valeur des biens immobiliers. Les acquéreurs sont soutenus par deux principales mesures. Un décret du 20 janvier 2026 interdit aux investisseurs l’acquisition de maisons individuelles destinées à la location. L’État fédéral a par ailleurs acquis des titres hypothécaires en masse, ce qui a pour effet de diminuer les taux d’intérêt par une augmentation artificielle de la demande.

Mais, les budgets publics étant contraints, le président a ordonné en janvier 2026 à Fannie Mae et Freddie Mac – les deux agences hypothécaires sauvées par l’État fédéral lors de la crise financière de 2007-2008 – d’acheter pour 200 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires. C’est une intervention très forte dans les mécanismes de marché. L’État se substitue à la Réserve fédérale (Fed), pour des effets encore incertains.

Un référendum sur le pouvoir d’achat

Un an et demi après son retour triomphal à la Maison-Blanche, Donald Trump s’apprête à affronter un test électoral crucial : les élections de mi-mandat de novembre 2026. Le logement pourrait bien devenir le talon d’Achille des Républicains. Les bastions conservateurs du Montana, de l’Idaho, du Tennessee et du Texas – ces États « rouges » où les prix du logement ont explosé –risquent de sanctionner une administration qui a promis l’accessibilité mais n’a pu contenir l’inflation immobilière.

Le risque politique est majeur. Si Trump s’aliène les jeunes générations qui ne peuvent plus acheter une résidence principale et entrent plus tard dans l’emploi du fait des transformations de l’IA, celles-ci pourraient bouder les urnes, ou préférer le camp d’en face. Les démocrates l’ont bien compris après l’élection de Zohran Mamdani à New York, mais surtout avec les deux victoires dans le New Jersey et la Virginie.

Dans les quelques États clés où se joueront les majorités au Congrès, le logement abordable est devenu leur principal argument de campagne. Si les taux d’intérêt et les loyers continuent leur ascension, novembre 2026 pourrait marquer un tournant. La géopolitique trumpiste – avec sa politique commerciale erratique et ses menaces sur l’Europe – aura alors produit son effet le plus inattendu : transformer la crise du logement en crise politique, et faire de l’immobilier le champ de bataille décisif des Midterms.

Élisa Chelle est l’auteure de La Démocratie à l’épreuve du populisme. Les leçons du trumpisme, (Odile Jacob, 2025).

Elisa Chelle a reçu des financements de l'Institut universitaire de France.

17.02.2026 à 17:10

Des États-Unis ébranlés par leur offensive de « domination énergétique » ?

Patrice Geoffron, Professeur d'Economie, Université Paris Dauphine – PSL

Texte intégral (2324 mots)

Cela pourrait bien être la quadrature du cercle énergétique : peut-on à la fois être une puissance mondiale exportatrice et promettre à ses électeurs de baisser le prix de l’énergie ? Si on ajoute le frein mis sur les renouvelables, on se retrouve dans la situation des États-Unis de Donald Trump. Les promesses et les actions contradictoires ne touchent pas de la même façon tous les États. Si les gagnants se frottent les mains, les perdants se rebelleront-ils ? Et, dans ce cas, comment dit-on « gilet jaune » du côté du Dakota ?

Un an s’est écoulé depuis que Donald Trump a prêté serment pour son second mandat. Sa campagne de 2024 s’était construite sur la promesse du « retour de l’abondance ». L’un des engagements était de diviser par deux les factures énergétiques des Américains en douze à dix-huit mois, en « libérant » les hydrocarbures des réglementations de l’administration Biden. Un an après, le bilan d’étape de cette politique énergétique révèle un contraste saisissant entre promesses et réalités.

L’exploitation massive des énergies fossiles a effectivement battu des records, faisant des États-Unis le premier producteur et exportateur mondial de pétrole et de gaz. Mais cette « domination énergétique » se construit aux dépens des ménages et des entreprises américaines, qui font face à des coûts en nette hausse, à rebours des espoirs suscités. Analyse d’un piège économique qui se referme sur la base électorale du président républicain et résonne mal avec les promesses de l’America First.

Le retour de l’inflation

Le 20 janvier 2025, jour de son investiture, le nouveau président signait une déclaration d’« urgence énergétique nationale ». Ce texte a activé des leviers d’exception, notamment pour contourner les études d’impact environnemental. L’offensive s’est poursuivie avec le One Big Beautiful Bill Act, promulgué en juillet 2025, qui a enclenché le démantèlement de l’Inflation Reduction Act (IRA), ciblant les subventions à l’éolien et au solaire.

À lire aussi : États-Unis : les promesses de Trump d’un âge d’or (noir) sont-elles tenables ?

L’idée maîtresse de ces trumponomics était que la suppression de ces subventions, couplée à une dérégulation massive, permettrait de baisser le prix des « vraies énergies », c’est-à-dire les fossiles. Pourtant, le ruissellement de cette abondance vers les ménages s’est brisé sur deux écueils : l’intégration mondiale des marchés et la révolution de l’IA.

Les chiffres de l’inflation publiés par le Bureau of Labor Statistics pour l’année 2025 dessinent un tableau problématique. Une baisse est certes enregistrée sur les carburants liquides (- 7,5 % sur 12 mois), mais sans rapport avec ce qui avait été promis (passer de 3 à 2 $, entre 2,54 et 1,69 €, le gallon, soit une baisse d’un tiers). L’administration Trump ne manque évidemment pas de mettre en scène la baisse (même timide) de cet indicateur qui s’affiche en lettres néon au bord des routes. Mais, dans l’intimité des foyers, l’inflation énergétique est douloureusement ressentie. Sur la même période, l’électricité a augmenté de 6,3 % et le gaz naturel de 9,8 %.

Les États républicains en première ligne

L’organisation Public Citizen estime que, sur les neuf premiers mois de 2025, les consommateurs américains ont payé 12 milliards de dollars (plus de 10 milliards d’euros) de plus pour leur gaz par rapport à 2024. Ce choc frappe de plein fouet les États du Nord et du Midwest, souvent des bastions électoraux clés pour les républicains, où l’hiver 2025-2026 est particulièrement rude.

Ces tensions sont d’autant plus aiguës que la Maison-Blanche a également rendu plus difficile l’accès des Américains aux aides, avec la suppression de crédits d’impôt pour les améliorations énergétiques des logements visant à réduire les coûts. Elle a également restreint le programme d’aide énergétique aux ménages à faibles revenus (LIHEAP), qui soutenait chaque année 6 millions de familles américaines pour le paiement de leurs factures. Le programme a survécu, mais il a été considérablement entravé après que l’administration avait licencié l’ensemble du personnel du LIHEAP, dès le début du mandat.

L’importation de la volatilité mondiale

La politique d’exportation produit des effets mécaniques, à rebours des promesses présidentielles de baisse des factures énergétiques. Sous l’administration précédente, un moratoire et des contraintes logistiques limitaient les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL). Donald Trump, en levant tous les freins à l’exportation dès janvier 2025 et en inaugurant de nouveaux terminaux sur la côte du Golfe du Mexique, a contribué au bond des exportations de près de 25 % en un an. Mais, cela a une conséquence : le prix du gaz américain ne dépend plus seulement de facteurs locaux, mais de la demande à Paris, Berlin ou à Shanghai.

En voulant faire des États-Unis la « superpuissance énergétique », l’administration a importé la volatilité mondiale sur le sol américain. Et le pire est à venir, car si l’Energy Information Administration (EIA) prévoit une pause en 2026, les prix de gros du gaz pourraient croître de… 33 % en 2027 (avec la mise en service de nouvelles infrastructures d’exportation).

Ce dilemme révèle l’impossibilité à maximiser la rente d’exportation des producteurs et tout en protégeant les consommateurs locaux d’une hausse de prix. Entre les profits de l’industrie gazière (soutiens majeurs du Parti républicain) et le pouvoir d’achat des ménages, la politique a tranché en faveur des premiers, créant une tension interne au sein même de la coalition trumpiste, entre les « globalistes » de l’énergie et les « localistes » du pouvoir d’achat.

Voracité électrique des data centers

Le prix de l’électricité est à la fois tiré vers le haut par celui du gaz et par les besoins de l’IA, qui a cessé d’être virtuelle pour devenir un problème d’infrastructure physique lourde. Les data centers nécessaires pour faire tourner les modèles de langage et le cloud computing sont devenus de nouveaux ogres énergétiques, de sorte que la demande électrique de ce secteur est en train de doubler, voire de tripler dans certaines régions. Et le réseau électrique américain, déjà vieillissant, sature par endroits. La loi de l’offre et de la demande joue à plein face à une capacité de production qui peine à suivre et des goulets d’étranglement dans les lignes à haute tension, de sorte que les prix de gros s’envolent. Selon l’EIA, la moyenne des prix de gros régionaux a augmenté de 23 % en 2025, progression qui pourrait se poursuivre à hauteur de 8 % en 2026.

La responsabilité de l’administration Trump est, a minima, engagée par omission. En supprimant les incitations aux énergies renouvelables, elle a réduit le déploiement de nouvelles capacités rapides à installer (solaire, éolien, batteries). Et le One Big Beautiful Bill Act a créé un attentisme chez les investisseurs verts, alors même que la demande explosait. Pour combler le trou, le réseau s’est tourné vers les solutions de dernier recours, souvent les plus chères à opérer dans un contexte de prix du gaz croissant.

Le retour du charbon

Face à la pénurie, les États-Unis ont également réactivé leur assurance-vie du XXe siècle : la production électrique charbonnière a augmenté de 13 % en 2025, une première après des années de déclin. Des centrales thermiques qui devaient fermer ont été prolongées par décrets. Si cela a permis d’éviter des black-out majeurs, ce choix a un coût, car le charbon n’est plus l’énergie « bon marché » d’antan. Extraire, transporter et brûler du charbon dans des centrales en fin de vie, coûte cher, surtout comparé au coût marginal nul du solaire. D. Trump, habile à orchestrer les symboles, a même obligé le Pentagone à signer un contrat d’approvisionnement en électricité produite au charbon. Sans surprises, ce retour du charbon a fait repartir les émissions de CO₂ à la hausse (+ 2,4 % en 2025).

Autre contradiction : la promesse de réindustrialisation reposait sur un avantage compétitif majeur : une énergie abondante et à prix cassé par rapport à l’Europe ou l’Asie. Or, cet avantage s’érode avec un gaz plus cher et une électricité volatile, les secteurs électro-intensifs (acier, aluminium, pétrochimie, engrais) voient leurs atouts érodés, d’autant que les droits de douane rehaussent le coût de certaines matières premières importées. L’incertitude réglementaire créée par l’abolition de l’IRA réduit, en outre, la capacité des industriels à signer des contrats d’achat d’énergie verte à long terme, qui leur offrent une visibilité sur quinze ou vingt ans.

Des gagnants et des perdants

Cette crise énergétique ne frappe pas les États-Unis de manière uniforme. Une géographie des tensions sur les prix émerge, débouchant sur des tensions politiques régionales. Les États du Sud-Est (comme la Floride ou la Géorgie), très dépendants du gaz naturel pour leur électricité et historiquement réticents aux renouvelables, subissent les hausses les plus fortes. À l’inverse, des États comme l’Iowa ou le Kansas, qui ont massivement investi dans l’éolien au cours de la décennie précédente, ou la Californie avec vaste parc solaire, amortissent mieux le choc. Bien que l’électricité californienne reste chère dans l’absolu, ses prix ont tendance à se stabiliser voire à baisser légèrement grâce à la pénétration massive des renouvelables, à rebours de la tendance nationale.

Cette disparité met à mal le récit national unifié de D.Trump. Les gouverneurs républicains des États producteurs (Texas, Louisiane) se félicitent du boom économique local lié aux exportations. Simultanément, les élus du même parti dans les États consommateurs doivent répondre à la colère de leurs électeurs, confrontés aux factures qui flambent.

Vers une « gilet-jaunisation » états-unienne ?

À l’orée de 2026, l’administration Trump se trouve face à une impasse stratégique. Le pari de la baisse des prix par la seule production fossile a échoué car il a ignoré le levier de la demande (sobriété et efficacité énergétique) et la réalité des marchés internationaux. Politiquement, le danger est réel, car l’inflation énergétique nourrit un sentiment de déclassement et d’injustice. Tyson Slocum, directeur du programme énergie de l’organisation Public Citizen, résume la situation :

« La priorité donnée par Trump aux exportations de GNL est directement en contradiction avec les efforts pour rendre l’énergie abordable. Les coûts énergétiques des ménages ont grimpé trois fois plus vite que l’inflation générale. »

Même si le pouvoir cherche à reporter la responsabilité sur les responsables démocrates, le slogan « Drill, baby, drill » risque de virer au « Pay, baby, pay »…

Pour sortir du piège, Donald Trump devra peut-être commettre l’impensable pour son camp : admettre que dans un monde globalisé et numérisé, l’indépendance énergétique et les prix bas ne passent plus seulement par des puits de pétrole et de gaz, mais aussi par la maîtrise de la demande, la modernisation des réseaux et, ironiquement, ces énergies renouvelables qu’il met toute son énergie à démanteler.

Sous pression, le pouvoir trumpiste pourrait également décider de réduire les volumes d’exportation de gaz, notamment vers l’Europe qui en est la principale destination, revenant aux racines de l’America First. Motivation essentielle de l’effort de décarbonation dans l’Union européenne (UE), pour réduire ces menaces sur la sécurité d’approvisionnement, et sortir de la zone de domination énergétique américaine.

Patrice Geoffron est membre fondateur de l'Alliance pour la Décarbonation de la Route. Il siège dans différents conseils scientifiques: CEA, CRE, Engie.

17.02.2026 à 17:08

Quand la Coupe d’Afrique des nations réactive les tensions au sein de l’Afrique

Jean-Loup Amselle, Anthropologue et ethnologue, directeur d'études émérite à l'EHESS, chercheur à l'Institut des mondes africains (IRD-CNRS-Panthéon Sorbonne-Aix-Marseille-EHESS-EPHE), Institut de recherche pour le développement (IRD)

Texte intégral (2214 mots)

La finale Maroc‑Sénégal a tourné au chaos. La suite des événements a vu une large mobilisation des imaginaires opposant Afrique du Nord « blanche » et Afrique subsaharienne « noire ».

Dans un article rédigé à l’époque des faits, j’avais tenté de montrer que le refus du footballeur du PSG et de l’équipe du Sénégal Idrissa Gana Gueye de porter le maillot LGBTQIA+ lors de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie en mai 2022 avait cristallisé les tensions entre les milieux footballistiques français et sénégalais, et au-delà, entre une partie des opinions publiques de ces deux pays, au point de faire apparaître cette affaire comme l’expression d’un antagonisme foncier entre la culture sénégalaise et la culture française.

Le scénario de la crise survenue lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui s’est déroulée au stade Moulay-Abdellah de Rabat au Maroc le 18 janvier 2026 est en principe différent puisqu’elle met aux prises deux pays africains – même si, on le verra, le fantôme de l’ancienne puissance coloniale conserve un certain rôle en arrière-plan.

Rappelons tout d’abord le cadre général de cette finale dont la victoire était en quelque sorte programmée pour revenir au pays hôte, le Maroc. En effet, Rabat a dépensé des sommes considérables pour accueillir cet événement, ce qui a provoqué une éruption populaire de jeunes qui auraient préféré voir les crédits affectés à l’organisation de la compétition aller à des équipements scolaires ou à des hôpitaux.

Le tournoi a vu s’affronter de multiples équipes africaines, mais ce qui retient l’attention sur le plan symbolique, perspective choisie ici, ce sont les matchs qui ont opposé des équipes du nord et du sud de l’Afrique, autrement dit du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne.

« La Société archaïque », un ouvrage de référence et une grille de lecture pour la finale

Des tensions avaient déjà été observées dès avant la finale : les Algériens étaient sortis furieux contre l’arbitre sénégalais après leur quart de finale perdu contre le Nigeria, l’accusant de partialité et ajoutant que l’un de ses assistants aurait tenu des propos racistes à leur égard ; durant la demi-finale entre le Maroc et le Nigeria, le gardien nigérian avait vu des ramasseurs de balles locaux voler sa serviette – un épisode qui annonçait l’épisode de la serviette du gardien sénégalais durant la finale que des remplaçants marocains allaient chercher à subtiliser.

C’est bien cette finale entre le Maroc et le Sénégal qui a cristallisé le plus de sanctions, et l’on voudrait ici replacer ce match dans un cadre anthropologique emprunté à Lewis H. Morgan, l’un des pères fondateurs de cette discipline.

Dans la Société archaïque (1877), Morgan retrace l’évolution de l’histoire de l’humanité en définissant trois stades successifs : d’abord la sauvagerie, puis la barbarie (entendue comme une phase intermédiaire, où commencent à naître des structures relativement complexes) et enfin la civilisation. Ce paradigme temporel peut être transformé en un syntagme géographique s’appliquant au climat dans lequel s’est déroulée la finale de cette compétition.

Mais commençons par un bref rappel des faits. Dans le temps additionnel de la rencontre, à la 92ᵉ minute, alors que le score est toujours de 0-0, un but est refusé – à tort ou à raison – au Sénégal par l’arbitre Jean-Jacques Ndala (République démocratique du Congo), suscitant l’incompréhension des Lions de la Teranga. Quelques instants plus tard, deuxième moment de tension, bien plus intense, celui-là : à la toute dernière minute du temps additionnel, toujours à 0-0, l’arbitre accorde un pénalty au Maroc. Cette décision – tout aussi discutable que le but sénégalais annulé quelques instants plus tôt – provoque, cette fois, une véritable fureur de l’équipe sénégalaise. Suivant son entraîneur Pape Thiaw, elle quitte alors le terrain et ouvre véritablement la crise, puisque ce départ contrevient à la réglementation du football et fait donc peser le risque de lourdes sanctions à l’encontre de la sélection.

Un seul joueur sénégalais, le capitaine Sadio Mané, reste sur le terrain et, après avoir pris conseil auprès de l’entraîneur français Claude Le Roy, 78 ans, qui a exercé en Afrique pendant des décennies, obtient le retour de ses coéquipiers sur la pelouse. Le match reprend après un gros quart d’heure d’interruption.

L’attaquant marocain Brahim Diaz peut enfin tirer le pénalty qui a entraîné l’incident… et le manque. Le match se poursuit donc avec des prolongations, et le Sénégal finit par remporter la rencontre et donc la compétition.

Dans la présentation des choses souvent faite au Maroc à la suite de cette soirée traumatisante pour le pays hôte, l’équipe du Sénégal, par son comportement sans précédent consistant à quitter massivement le terrain, ainsi que par l’explosion de colère de ses supporters, a représenté le premier des stades défini par Morgan, celui de la « sauvagerie » ; le capitaine sénégalais Sadio Mané, par sa volonté constructive de ramener « ses » joueurs vers le terrain, a représenté le second, celui de la « barbarie », étape intermédiaire vers la « civilisation » qui, elle, incombe au Maroc, aussi bien en sa qualité d’équipe nationale stoïque durant les turbulences de la fin de match et, au-delà, de pays organisateur d’une CAN vouée à devenir un modèle pour l’ensemble du continent.

Derrière cette vision est réactivée la division coloniale entre une Afrique du Nord « blanche », perception relevant plutôt de l’orientalisme, et une Afrique subsaharienne « noire », davantage interprétable dans le cadre de l’ethnographie.

Mais à cette triangulation, il faut ajouter un quatrième élément : celui de l’ombre de l’ancienne puissance coloniale représentée par celui qui a entraîné de nombreuses équipes de football africaines, Claude Le Roy, véritable parrain de la résolution partielle de la crise intervenue sur le terrain.

Accusations réciproques

Le résultat de la finale provoque une sorte de déflagration non seulement entre le Maroc et le Sénégal, mais également au sein de l’Afrique tout entière. « Chaos », « fiasco », entre autres, sont les qualificatifs donnés à ce match par les journalistes tandis que les commentaires vont bon train dans toute l’Afrique et notamment au Maghreb. C’est que le football, dans ce cas comme dans d’autres, est le révélateur de tensions entre pays et entre portions du continent africain.

En dépit des sommes considérables dépensées par le Maroc, les Sénégalais se sont plaints d’avoir été mal hébergés, d’avoir été obligés de s’entraîner sur des terrains ne leur convenant pas, de ne pas avoir bénéficié d’un service de sécurité efficace, etc. Bref, d’avoir été traités avec condescendance.

Plus grave, le défenseur sénégalais Ismaël Jakobs a affirmé que le forfait quelques heures avant la finale de trois de ses coéquipiers avait été dû à un empoisonnement. En outre, les Sénégalais ont accusé l’arbitre de partialité puisqu’il leur a refusé un but et accordé un pénalty aux Marocains ; et ils se sont émus du vol de la serviette de leur gardien de but.

Parallèlement, certains spectateurs maghrébins se sont moqués de supposées tentatives sénégalaises de peser sur l’issue du match en ayant recours à des pratiques magiques issues de traditions animistes, tandis qu’eux-mêmes n’avaient d’autre repère religieux que le Coran. On retrouve ainsi une opposition tranchée entre magie africaine subsaharienne et religion maghrébine, et donc une nouvelle fois entre « sauvagerie » et « civilisation ».

La victoire des nationalismes

En définitive, à une certaine rancœur envers un hégémonisme attribué au Maroc a correspondu un certain mépris à l’égard du Sénégal, voire un racisme déclaré comme en témoignent, entre autres exemples, les propos d’une enseignante de l’Université internationale de Casablanca qui a qualifié les Sénégalais d’« esclaves ».

À l’issue de cette compétition, l’image de l’unité de l’Afrique a donc une nouvelle fois été profondément fragilisée — de même que, dans une certaine mesure, les ambitions dominatrices du Maroc sur le sud du continent. Mais cela n’a pas concerné seulement l’opposition entre un Nord « blanc » et un Sud « noir » puisqu’à cette occasion a aussi été révélé le fossé entre le Maroc et le reste du Maghreb : une partie des opinions tunisienne et algérienne ont « joué » de façon fantasmatique la défaite de l’équipe marocaine et, à travers cette défaite l’affaiblissement du royaume chérifien, accusé non seulement de refuser l’indépendance au Sahara occidental (projet soutenu par l’Algérie et la Tunisie), mais aussi d’entretenir des liens étroits avec Israël. À travers les fantasmes africains qui se sont déployés autour de la CAN, ce sont donc aussi la tragédie de Gaza et la double articulation du Maghreb tiraillé entre l’Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient qui se sont invitées dans la compétition.

En définitive, si à l’occasion de la finale de cette compétition le Maroc a fait preuve d’un hégémonisme contrarié comme en témoigne le fait que le frère du roi Moulay Rachid ait refusé de remettre la coupe au capitaine de l’équipe du Sénégal Sadio Mané, ce dernier pays n’est pas en reste pour affirmer sa supériorité par rapport à ses voisins de l’intérieur du continent – on y observe souvent la manifestation d’un sentiment de supériorité intellectuelle par rapport au Mali, au Burkina Faso, ou encore au Niger, dont les habitants sont considérés comme des « ploucs » plus ou moins animistes ou moins islamisés que les Sénégalais. Les fantasmes de l’Afrique n’opposent pas seulement l’Afrique « blanche » à l’Afrique « noire », mais sont aussi internes à l’Afrique subsaharienne elle-même. Les véritables vainqueurs de cette finale de la CAN 2026 sont en réalité les nationalismes marocain et sénégalais.

Jean-Loup Amselle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

17.02.2026 à 17:05

Too little, too concentrated: why AI start-up funding in Africa needs rethinking

Claire Zanuso, PhD, économiste du développement, chargée de recherche et d'évaluation / Development economist, research and evaluation officer, Agence Française de Développement (AFD)

Texte intégral (3384 mots)

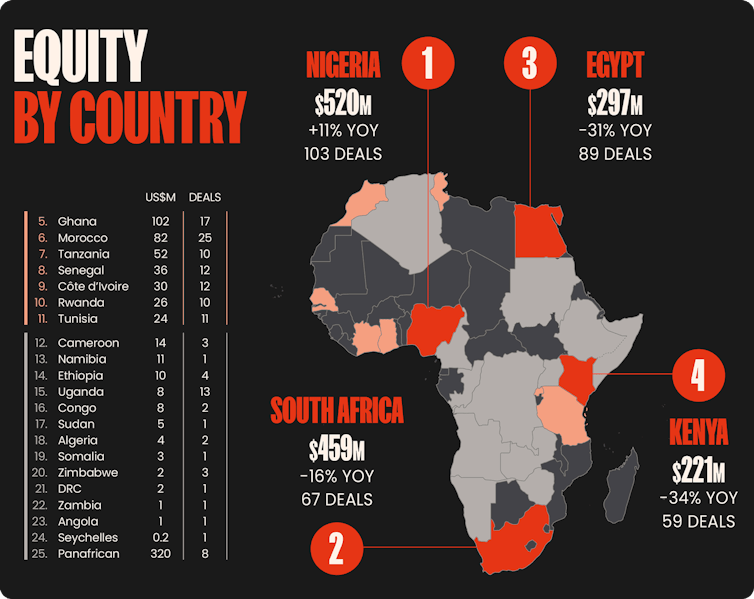

One year after the AI Summit in Paris, the international community will meet again this week in New Delhi for the Global Summit on Artificial Intelligence, whose objective will notably be to support the diffusion of AI uses in developing countries. In Africa, AI and Tech investment remains concentrated in the “Big Four” – South Africa, Egypt, Kenya and Nigeria – at the expense of other countries across the continent. This analysis explores the causes of this imbalance and the levers that could be used to better direct capital.

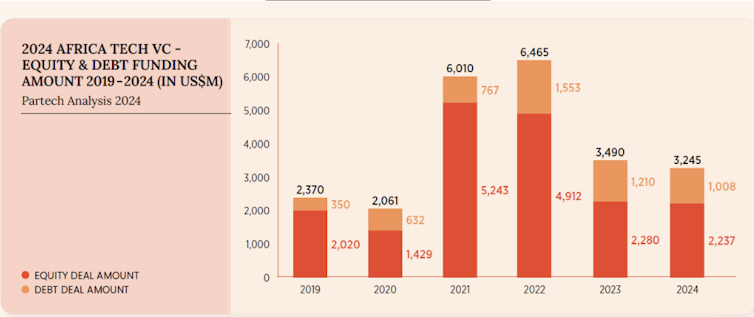

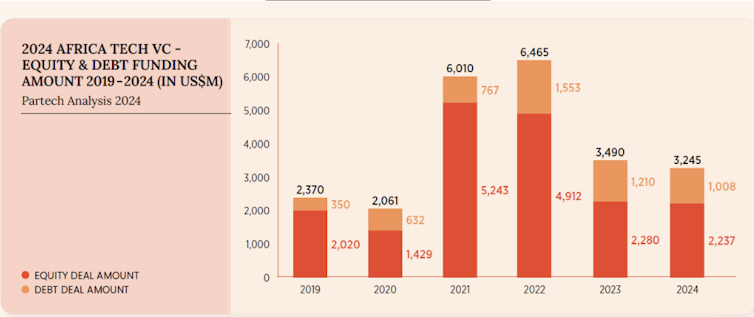

Between 2015 and 2022, investment in African start-ups experienced unprecedented growth: the number of start-ups receiving funding increased more than sevenfold, driven by the expansion of mobile technologies, fintech and a massive inflow of international capital. However, from 2022 onwards, tighter economic conditions led to a “funding squeeze” (a reduction in venture capital investment) that was more severe for African start-ups than in other regions of the world. This trend further reinforced the concentration of capital in the countries with the most developed start-up ecosystems, namely South Africa, Egypt, Kenya and Nigeria.

There is, however, a strong case for ensuring that these investments are more evenly distributed across the continent. Beyond stimulating economic activity, the technological innovations developed by these start-ups represent a significant lever for development, as they offer solutions tailored to local contexts: targeted financial solutions, improved agricultural productivity, strengthened health and education systems, and responses to priority climate challenges, etc.

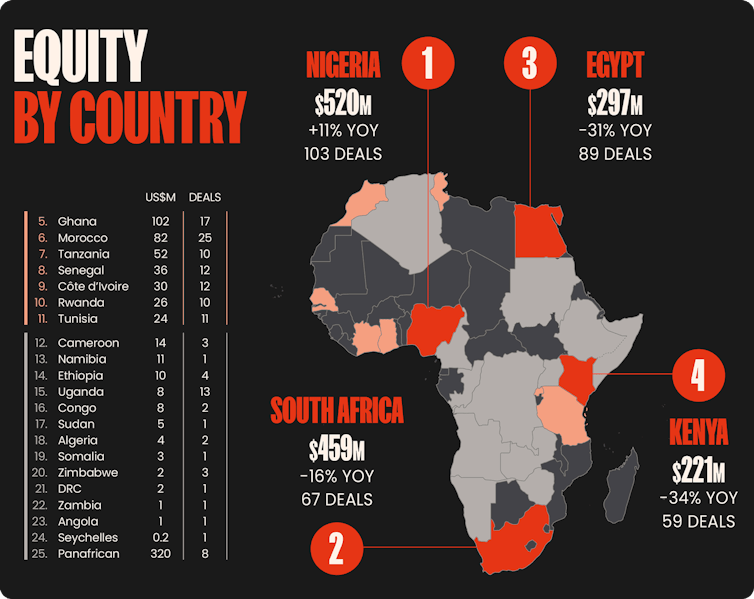

Concentration of investment in the Big Four

In the early 2020s, the expression “Big Four” emerged to describe Africa’s main tech markets: South Africa, Egypt, Kenya and Nigeria. The notion, likely inspired by the term Big Tech, suggests the existence of “champion countries” in the technology sector.

In 2024, the Big Four captured 67% of equity tech funding (investments made in exchange for shares in technology companies). In detail, the shares captured by each country were distributed as follows: around 24% for Kenya, 20% for South Africa, and 13.5% each for Egypt and Nigeria.

This funding cluster is not only geographical; it also has a strong sectoral dimension. Capital is largely directed toward sectors perceived as less risky, such as digital finance or “fintech”, often at the expense of areas such as edtech and cleantech – that is, technologies dedicated to education and to environmental solutions, respectively.

An estimated 60%-70% of funds raised in Africa come from international investors, particularly for funding rounds over 10-20 million dollars. These investments, often concentrated in more structured markets, represent the most visible transactions, but also those considered the least risky.

Emerging peripheral ecosystems and potential that remains insufficiently converted into investment

While the Big Four concentrate the majority of investment, several African countries now demonstrate proven potential in AI and a pool of promising start-ups, without capturing investment volumes commensurate with that potential.

Countries such as Ghana, Morocco, Senegal, Tunisia and Rwanda form an emerging group whose members have favourable AI fundamentals but remain underfunded. This gap is all the more striking given that Ghana, Morocco and Tunisia, all of which have dynamic start-up pools, together account for around 17% of African technology companies outside the Big Four. At the same time, local financial structures struggle to meet these funding needs in geographies perceived as peripheral.

This difficulty in attracting investment can be explained in particular by institutional and business ecosystems that still need strengthening, as the performance of technology companies relies on the existence of structured entrepreneurial ecosystems that enable access to knowledge, skilled labour, and support mechanisms (accelerators, incubators and investors).

Finally, it is important to recall that these weaknesses are part of a broader context: in 2020, the entire African continent accounted for only 0.4% of global venture capital flows and currently represents just 2.5% of the global AI market. Emerging countries outside the Big Four are therefore mechanically disadvantaged in a competition that is already highly concentrated.

Steering investment to prepare countries for AI

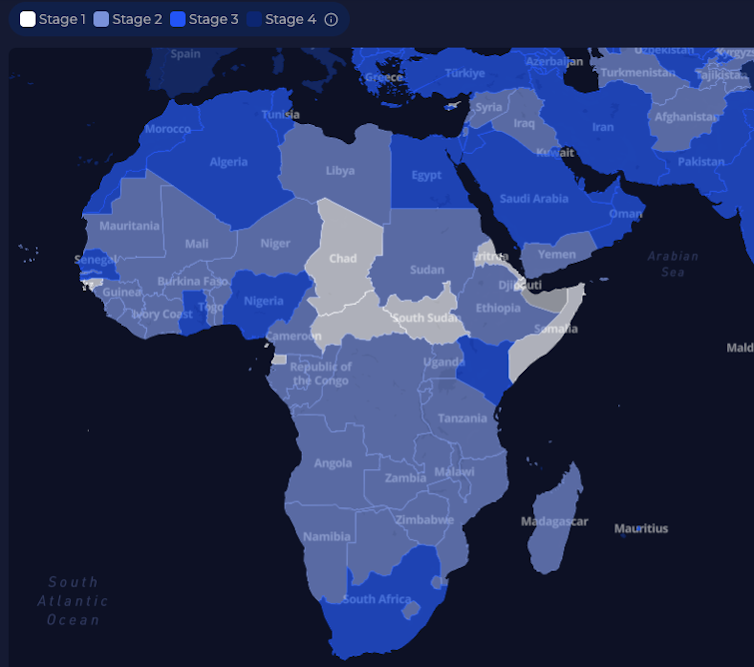

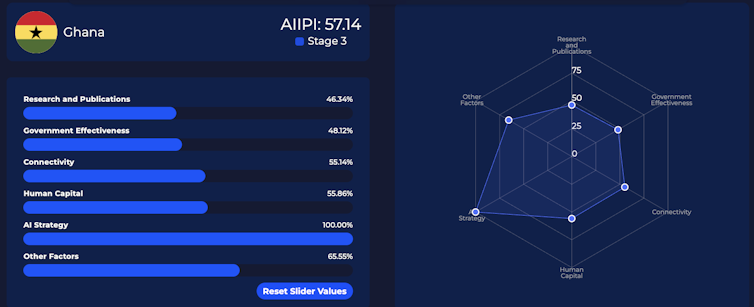

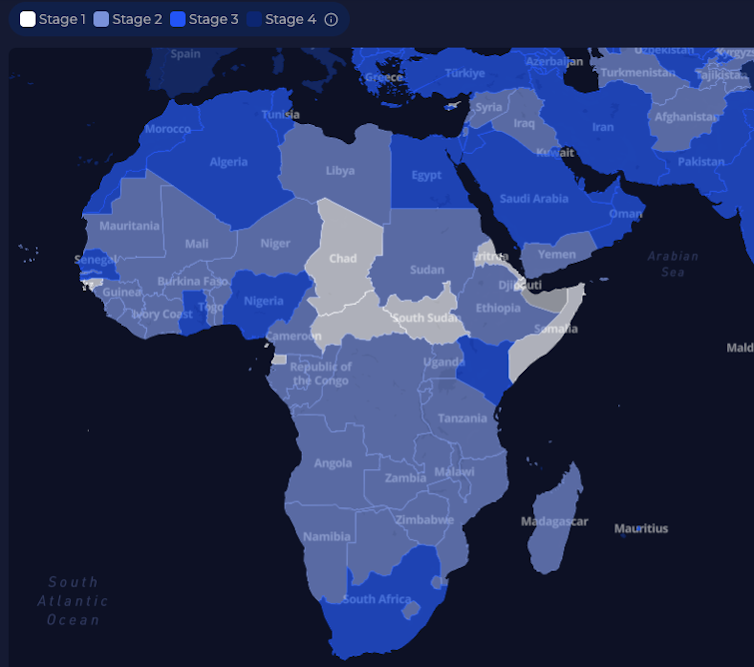

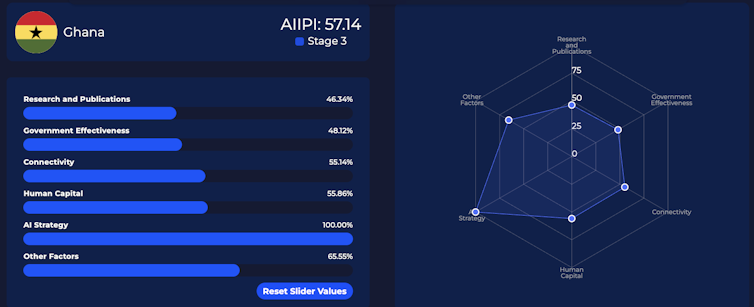

To attract capital toward AI start-ups, a country must itself be ready for AI. The adoption of AI at the national level does not depend solely on technological factors. The AI Investment Potential Index (AIIPI), a research initiative, highlights that this adoption also relies on economic, political and social factors. As a result, increasing a country’s AI potential requires not only strengthening energy and connectivity infrastructure, but also improving governance standards, public sector effectiveness and human capital.

Priority actions vary depending on countries’ level of advancement in AI. In more advanced countries, such as South Africa or Morocco, the challenge is more about supporting research, optimising AI applications and attracting strategic investment. In countries with more moderate scores, priorities tend to focus on strengthening connectivity infrastructure, human capital and regulatory frameworks.

The platform aipotentialindex.org enables, among other things, to visualise the index’s results at a global level and to identify the areas in which countries can invest to increase their AI investment potential (research, government effectiveness, connectivity, human capital, AI strategies, etc.). The AIIPI helps investors not only identify countries that are already advanced in AI, but also those with untapped potential. For public decision-makers and development actors, it provides a framework for prioritising reforms and investment.

Sovereign funds and instruments dedicated to new technologies

Once a country’s AI investment strategy has been defined, the question of AI financing instruments arises. At the continental level, several instruments dedicated to technology and AI are emerging. Development finance institutions, such as the African Development Bank or the West African Development Bank, are launching initiatives aimed at supporting the growth of the continent’s digital economy.

At national level, African Sovereign Wealth Funds (SWFs) provide an additional channel to support AI and start-up financing across the continent. These funds, such as the Mohammed VI Fund in Morocco or the Pula Fund in Botswana, mobilise public savings for long-term economic development and work in partnership with development banks.

Partnerships as powerful levers for start-up financing

Financing digital and AI infrastructure alone is not enough to build start-up ecosystems capable of driving economic growth. International public-private partnerships also play a significant role. The Choose Africa 2 initiative, led by AFD and Bpifrance, aims to address financing constraints facing entrepreneurship across the continent, particularly at the earliest stages. Support mechanisms, like Digital Africa, bringing together public actors and local partners enable small-ticket investments in early-stage “Tech for Good” start-ups, whose technologies generate strategic, social and environmental impact.

While these mechanisms are not enough on their own to correct investment imbalances, they can nevertheless help broaden access to financing beyond the ecosystems that are traditionally best resourced.

Central political, strategic and legal leadership

Financial investment alone is not sufficient and must be supported by strong political ambition. Legislative and strategic frameworks put in place at national and continental levels are key structural levers for the growth of digital start-ups in Africa.

On the one hand, strategies led by the African Union, including the Digital Transformation Strategy for Africa, the Continental Artificial Intelligence Strategy and the African Digital Compact, provide roadmaps enabling states to accelerate digital transformation. There are also national-level instruments, such as Tunisia’s “Start-up Act” law or national AI strategies, such as the one published by Ghana, which sets out the country’s ambition to become Africa’s “AI Hub.”

Finally, a major political commitment was made at last April’s Global AI Summit in Kigali, where 52 African countries announced the creation of a 60-billion-dollar African AI Fund combining public, private and philanthropic capital. This initiative illustrates a strategic ambition across the continent: positioning Africa around these emerging technological challenges. However, these AI-focused funds may face governance and financial structuring challenges. There remains a risk that they could reproduce asymmetries already observed in sovereign wealth funds if transparency mechanisms are not put in place. Their impact will, therefore, depend on the establishment of standards and governance tools adapted to emerging technological challenges.

These frameworks create the initial conditions needed for the emergence of local AI solutions and provide a structuring strategic framework. Their impact on investor confidence will, however, depend on how effectively they are aligned with appropriate financing mechanisms and strengthened local capacities.

This article was co-written with Anastesia Taieb, Innovation Officer at AFD, and Emma Pericard, Digital Africa’s representative to the EU.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

Claire Zanuso ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.02.2026 à 16:57

De l’art du deal à l’art de la diplomatie : comment gérer Donald Trump ?

Maxime Lefebvre, Permanent Affiliate Professor, ESCP Business School

Texte intégral (2452 mots)

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump multiplie les actions d’éclat et les déclarations explosives sur la scène internationale. Les partenaires traditionnels de Washington ont globalement su, au cours de cette année extrêmement tendue, trouver un modus operandi dans leur relation avec le très combatif – mais aussi, en maintes occasions, pragmatique – président des États-Unis.

Les adjectifs ne manquent pas pour caractériser Donald Trump dans son action internationale : narcissique et transgressif, imprévisible et erratique, fanfaron, maladroit, voire grossier, malhonnête, brutal… Sa communication à base de tweets et de « petites phrases », à usage autant interne qu’externe, place les dirigeants et les diplomaties du monde devant un défi redoutable, par exemple lorsqu’il publie sans vergogne des échanges censés rester privés et confidentiels (récemment un SMS d’Emmanuel Macron). Ce comportement déroutant multiplierait les incidents diplomatiques s’il n’émanait du leader de la première puissance mondiale, obligeant les partenaires des États-Unis à s’adapter et à faire bonne figure.

La diplomatie, dans les rapports des leaders étrangers avec Trump, reste nécessaire, de la même façon que le droit international conserve une valeur intrinsèque dans les rapports entre les nations. Malgré ses multiples violations, y compris par l’actuel président des États-Unis, la diplomatie reste l’art indispensable de communiquer, et parfois de compromettre, entre des acteurs qui ne partagent pas la même vision du monde, surtout lorsqu’ils se trouvent en désaccord sur tel ou tel dossier.

« L’art du deal » : une forme disruptive de politique étrangère

Le livre The Art Of the Deal (co-écrit par Donald Trump et le journaliste Tony Schwartz) remonte à 1987, bien avant que l’homme d’affaires ne se lance en politique. Le magnat de l’immobilier y décrit sa méthode disruptive de négociation, consistant à voir grand, à demander beaucoup, et à utiliser les médias à son avantage. C’est à la même époque qu’il commence à réclamer publiquement que les États-Unis instaurent des tariffs (c’est-à-dire des droits de douane), dans un contexte marqué par les succès économiques du Japon et le creusement du déficit commercial américain.

Donald Trump n’avait pas pu pleinement mettre en œuvre sa politique durant son premier mandat, car il était mal préparé et avait été freiné par son administration, par exemple, dans ses velléités de rapprochement avec la Corée du Nord. Son second mandat a démarré avec une politique plus réfléchie et plus résolue : par des mesures commerciales agressives (la salve de tariffs annoncée lors du « Liberation Day » du 2 avril) ; par les menaces sur la souveraineté du Canada et du Groenland ; par l’exigence que les États latino-américains se plient à ses ordres en matière de contrôle de l’immigration, de lutte contre le narcotrafic ou de rapports avec la Chine ; par le retrait des États-Unis de certaines organisations multilatérales (déjà entamé en 2017-2020) ; et par la négociation à la hussarde de plusieurs accords de paix (notamment à Gaza).

À lire aussi : Le « Board of Peace » pour Gaza de Donald Trump : diplomatie de façade et remise en cause de l’ordre international

Cette attitude, si elle détonne par rapport aux administrations précédentes, n’est pas totalement exempte d’une certaine tradition américaine dans le rapport au monde. Les pressions sur les alliés, les sanctions unilatérales, l’extraterritorialité du droit américain, l’emploi unilatéral de la force, le rejet de certaines normes multilatérales (les États-Unis n’ont jamais ratifié la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer ni le statut de Rome créant la Cour pénale internationale, et ils se sont retirés de l’Unesco entre 1984 et 2003) ne sont pas des pratiques nouvelles. Mais Donald Trump y ajoute une brutalité, un égoïsme et un systématisme qui lui sont propres, au nom de l’idéologie « America First ».

Des limites pratiques

Le président américain a dit qu’il ne se fixait comme limites que celles de sa « propre morale ». Il y a cependant deux limites pratiques qui transparaissent de son action, et qui peuvent un peu rassurer ses partenaires.

En premier lieu, il n’aime pas les aventures militaires. D’une part, du fait de son tempérament (il n’a pas fait son service militaire et croit plus au business qu’à la guerre). D’autre part, à cause du rejet des engagements militaires par sa base électorale. Il entend garantir « la paix par la force », mais l’objectif est bien la paix. Il a démontré sa nette préférence pour des frappes et des opérations ciblées (en Syrie en 2017 et 2018, en Iran et au Nigeria en 2025, au Venezuela en 2026) au lieu d’engagements prolongés au sol.

Il confirme ainsi que la page de la « guerre contre le terrorisme », qui aurait coûté 8 000 milliards de dollars (soit 6 750 milliards d’euros) aux États-Unis entre 2001 et 2021, est tournée, sans renoncer à la poursuite de frappes militaires qui sont devenues, depuis les deux mandats de Barack Obama, le moyen d’action privilégié contre les groupes terroristes. L’opération au Venezuela est une bonne illustration d’une politique économe dans ses objectifs (en l’occurrence, l’enlèvement de Maduro et la lutte contre le narcotrafic et l’emprise chinoise, plutôt que le changement de régime) comme dans ses moyens.

En second lieu, Donald Trump a montré plus d’une fois son grand pragmatisme, n’hésitant pas à reculer quand il s’est engagé trop loin. C’est le corollaire de sa méthode disruptive. Les réactions de l’opinion américaine, celles de la Bourse, mais aussi les limites posées par ses partenaires, finissent par influencer une administration où le président, entouré de fidèles, ne néglige pas les avis de prudence. Les tariffs promulgués lors du « Liberation Day » ont aussitôt été suivis d’une mise en pause, sous l’effet notamment de la réaction des marchés, au point que le Wall Street Journal a évoqué un « moment Mitterrand », traçant un parallèle entre la marche arrière enclenchée par Trump à cette occasion et le fameux tournant de la rigueur enclenché par le président socialiste français en 1983.

Dans le dossier Russie/Ukraine, le président américain a entendu les Européens et fait évoluer sa position dans un sens moins favorable à Moscou, jusqu’à accepter une forme d’engagement américain dans les futures garanties de sécurité à l’Ukraine. Sur le Groenland, il a reculé à Davos en renonçant à l’option militaire. Sur l’Iran, il a pris ses distances avec certaines velléités de renverser le régime pour se concentrer sur l’objectif de la négociation nucléaire.

Ces volte-faces lui ont été reprochées (la formule TACO, « Trump Always Chickens Out », soit « Trump se dégonfle toujours » a un grand succès sur les réseaux sociaux) et il n’est pas sûr qu’ils soient payants auprès de l’électorat américain au moment des midterms. Mais ils montrent qu’il y a une place pour la diplomatie dans l’art de gérer Trump.

L’art de gérer Trump

Les dirigeants mondiaux sont désarçonnés et leurs nerfs soumis à rude épreuve. Beaucoup ont fait les frais de ses moqueries et de ses foucades, en particulier les dirigeants occidentaux ou ceux considérés comme hostiles, mais pas directement les dirigeants « forts » comme Xi Jinping et Vladimir Poutine. Certains n’ont pas craint de se ridiculiser, comme le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte qui l’aurait appelé « Daddy ».

Néanmoins, les partenaires de l’administration américaine ont réussi avec le temps à établir une relation de travail avec elle et à obtenir des résultats. Emmanuel Macron a été le premier à organiser une rencontre entre Trump et le président ukrainien Zelensky, lors de la cérémonie de réouverture de Notre Dame en décembre 2024. La Commission européenne a conclu un « deal » commercial avec les États-Unis en juillet 2025, critiqué notamment en France, mais souhaité par de nombreux États qui voulaient préserver avant tout les liens économiques et commerciaux avec Washington. Le cap du sommet de l’Otan à La Haye en juin 2025 a été passé sans accroc, évitant le désengagement américain.

Alors que les relations avec le Canada se tendaient avec l’accumulation des contentieux (tarifs, revendications territoriales, relation à la Chine), la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum montrait au contraire son habileté dans ses relations avec le président américain. Emmanuel Macron, jusqu’à la confrontation récente sur le Groenland, a su aussi amadouer l’hôte de la Maison-Blanche, ce que ce dernier a reconnu à Davos (« J’aime beaucoup Emmanuel Macron ») tout en lui envoyant plusieurs piques.

Il en ressort une certaine méthode dans l’art de traiter le chef d’État américain. D’abord, la nécessité de garder la tête froide. Cela ne doit pas devenir une froideur, au moins de la part des partenaires et alliés. Il s’agit de garder son calme, de ne pas entrer dans la surenchère verbale, d’opposer aux foucades l’autorité du sérieux. Ensuite le dialogue et la coopération : parler, prendre les demandes américaines au sérieux, essayer de les comprendre, tenter d’y répondre, accepter et même rechercher le dialogue, rechercher et accepter des compromis. Enfin, la fermeté : marquer et énoncer les limites, rappeler les positions de principe, agir ou réagir avec mesure, renforcer sa position en cherchant des alliés.