30.11.2025 à 15:27

Droits de douane américains : en attente d’une décision historique de la Cour suprême

Antoine Bouët, Directeur, CEPII

Texte intégral (1965 mots)

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump ne cesse de jouer des droits de douane afin d’obtenir les conditions les plus avantageuses possible pour les États-Unis dans leurs rapports commerciaux avec leurs nombreux partenaires. Mais le président dispose-t-il réellement de telles prérogatives ? La plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, va devoir trancher. Et contrairement à ce qu’on croit souvent, bien que sa composition penche nettement à droite, elle ne va pas nécessairement aller dans le sens de la présidence…

Parmi tous les droits de douane appliqués par l’administration Trump depuis le début de l’année, une bonne partie ont été promulgués par décret présidentiel au nom de la loi des pouvoirs économiques liés à une urgence internationale (IEEPA, pour International Emergency Economic Power Act). Ce sont les droits de douane imposés en février sur le Canada, la Chine et le Mexique pour que ces pays fassent davantage d’efforts pour arrêter le trafic de fentanyl et le flux de migrants illégaux (« trafficking tariffs »), mais aussi les tarifs « réciproques » annoncés le 2 avril 2025 sur la pelouse de la Maison Blanche pour combattre les déficits commerciaux « inéquitables » que les États-Unis enregistrent avec certains de leurs partenaires.

Si ces décisions ont provoqué la stupeur et l’indignation dans de nombreux pays, un certain nombre d’entreprises et de secteurs d’activité aux États-Unis ont aussi réagi en déposant plainte auprès de juridictions inférieures sur l’utilisation de l’IEEPA par le président des États-Unis pour imposer des droits de douane.

La Cour suprême, acquise à Trump ? Pas si sûr…

L’IEEPA est une loi fédérale américaine autorisant le président à réguler le commerce après avoir déclaré l’état d’urgence nationale en réponse à toute menace inhabituelle et extraordinaire pesant sur les États-Unis et provenant d’une source étrangère.

Ce printemps, la Cour du district de Columbia et la Cour internationale du commerce ont conclu que cette utilisation de l’IEEPA n’était pas constitutionnelle. Elles ont cependant permis que les droits de douane en question continuent d’être appliqués, tout en faisant, à la demande de l’administration Trump, appel à un jugement de la Cour suprême des États-Unis. Celle-ci a procédé à une audition des plaignants et d’un certain nombre de personnalités de l’administration le 5 novembre 2025.

La Cour suprême va-t-elle remettre en cause les droits de douane imposés par Donald Trump au nom de l’IEEPA ?

Sachant qu’elle est composée de six juges réputés républicains (dont trois nommés par Donald Trump durant son premier mandat) et de trois démocrates, on pourrait penser que la réponse sera négative. Cependant, une majorité républicaine parmi les juges n’est pas la garantie d’une décision favorable à Donald Trump, et il semble aujourd’hui possible que la Cour suprême déclare ces droits de douane illégaux. Les arguments juridiques en faveur d’une telle décision sont solides.

Que disent les textes en vigueur ?

Aux États-Unis, comme dans de nombreux pays, c’est le Congrès qui a le pouvoir de décider des taxes. Et les droits de douane en sont. L’article 1 section 7 de la Constitution stipule que tout projet de loi comportant une levée d’impôt doit émaner de la Chambre des représentants, avec possibilité d’amendement par le Sénat.

Le terme de « droit de douane » (tariff) n’est pas contenu dans le texte de l’IEEPA. Celui-ci mentionne soit une régulation, soit un gel d’actifs ou une confiscation de propriété, soit un blocage de transactions. L’IEEPA a d’ailleurs été utilisé pour imposer des sanctions internationales à des individus ou des nations : par exemple, le gel des actifs financiers et immobiliers de personnes ayant gêné les efforts de stabilisation politique et la reconstruction en Irak en 2007 ou la prohibition d’importation de diamants bruts de Sierra Leone en 2001. Un droit de douane peut-il être considéré comme une régulation ? Si tel était le cas, alors toutes les agences en charge d’une régulation pourraient imposer des taxes.

Ensuite, il est difficile de considérer que le déficit commercial de biens des États-Unis constitue une urgence internationale, sachant que cette situation prévaut depuis 1975 et qu’un excédent substantiel est dégagé dans les services.

Enfin et surtout peut-être, les membres républicains de la Cour suprême se sont, ces dernières années, prononcés en faveur de la doctrine des « questions majeures » qui spécifie que lorsque le Congrès délègue une autorité sur une question majeure, il ne peut le faire qu’à condition d’énoncer clairement les conditions de cette délégation, c’est-à-dire les limites et les principes de son application. Or cela n’a pas été fait pour les droits de douane.

Bien sûr, la Cour suprême n’a jamais utilisé cet argument contre un président républicain, mais la doctrine des « questions majeures » est une doctrine républicaine ! Et, lors des premières auditions, les juges de la Cour suprême – notamment trois juges républicains, à savoir Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch et le président de la Cour John Roberts – sont apparus soucieux de ne pas concéder un pouvoir trop important au président, soucieux aussi de l’incertitude créée par la politique commerciale de Donald Trump.

Les deux options possibles

Bien qu’il soit difficile d’anticiper le verdict de la Cour suprême, examinons les conséquences qu’auraient les deux réponses possibles.

Si la Cour suprême désavoue l’administration Trump, alors l’administration pourra chercher d’autres outils législatifs pour imposer ses droits de douane.

La première solution serait de faire voter une loi sur le commerce (Trade Act) par le Congrès américain. Mais ce processus est long. En novembre 2026, la Chambre des représentants sera renouvelée dans son intégralité, le Sénat au tiers. Un an, c’est peu de temps pour faire passer une telle loi. En outre, il y a de plus en plus d’opposition, y compris parmi les républicains, aux mesures protectionnistes. Quatre sénateurs républicains se sont en 2025 alliés plusieurs fois aux démocrates pour adopter une résolution annulant des tarifs de Donald Trump. Et si cette résolution n’a pas eu force de loi, cela montre tout de même qu’un projet de loi protectionniste pourrait être refusé par le Sénat.

Les sections 232 et 301 des Trade Acts, respectivement de 1962 et 1974, attribuent au président le pouvoir d’imposer des droits de douane pour, respectivement, un objectif de sécurité nationale et en réponse à des pratiques déloyales. Mais l’application de ces droits doit être précédée d’une enquête du département du Commerce, enquête qui peut être longue. Et les droits de douane doivent concerner des secteurs spécifiques, alors que ceux mis en place au titre de l’IEEPA taxent tous les biens. Toutefois, les avantages de ces sections sont qu’elles n’incluent aucune limite de temps d’imposition ou de niveau de taxe.

La section 122 du Trade Act de 1974 donne le pouvoir au président d’imposer des droits pour corriger un problème « majeur et sérieux » de déficit de la balance des paiements. Mais ces droits ne doivent pas dépasser 15 % et 150 jours, et sont soumis à l’autorisation préalable du Congrès.

La section 338 du Trade Act de 1930 autorise le président des États-Unis à imposer des droits de douane sur des pays qui ont pris des mesures déraisonnables ou discriminatoires à l’encontre des États-Unis. Le rapport du US Trade Representative publié en début d’année, « 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers », pourrait fournir toute la matière nécessaire. Deux contraintes rendent cette option un peu moins intéressante que l’IEEPA : le droit maximum est de 50 % et la collecte de droits ne peut commencer que 30 jours après la publication du décret exécutif. Par rapport aux autres options, ce pourrait toutefois être l’outil législatif que l’administration Trump utiliserait en cas d’invalidation par la Cour suprême de l’utilisation de l’IEEPA.

Néanmoins, ce serait un désaveu pour l’administration Trump, qui pourrait, en plus, avoir à rembourser les recettes douanières perçues en 2025 au titre de l’IEEPA, soit 140 milliards de dollars (0,5 % du PIB), selon une estimation de la banque d’investissement Piper Sandler. La suspension des tarifs de l’IEEPA pourrait aussi remettre en cause les « deals » négociés depuis août avec de nombreux pays, dont l’Union européenne, puisque les négociations se sont appuyées sur ce texte.

Si, en revanche, la Cour suprême confirme l’administration dans son utilisation de l’IEEPA, cela créera évidemment un précédent dont l’importance ne peut être minorée. À l’avenir, sans rendre le moindre compte au Congrès américain et sans limites, le président des États-Unis pourra taxer des produits importés « en réponse à toute menace inhabituelle et extraordinaire ».

La décision que va rendre la Cour suprême sera véritablement historique ! Il faudra attendre la fin de l’année 2025 ou le début de 2026 pour la connaître.

Antoine Bouët ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

27.11.2025 à 17:08

Négociations sur l’Ukraine : le scandale Witkoff, fausses révélations et vrai symptôme

Cyrille Bret, Géopoliticien, Sciences Po

Texte intégral (2189 mots)

Alors que l’administration Trump a récemment présenté un plan en 28 points sur l’Ukraine, très favorable aux intérêts de Moscou, on vient d’apprendre que, le mois dernier, le conseiller du président des États-Unis Steve Witkoff avait affiché lors d’une conversation téléphonique avec un conseiller de Vladimir Poutine une grande proximité à l’égard de la position du Kremlin. Ces fuites ont suscité un scandale artificiel : en écoutant cet échange de quelques minutes, on n’a rien appris que l’on ne savait déjà sur la posture réelle de l’administration Trump… laquelle demeure pourtant, qu’on le veuille ou non, le seul véritable médiateur entre Moscou et Kiev.

Que de bruit autour de demi-révélations et de secrets éventés ! Que d’émois autour du « scandale Witkoff » !

Et que de commentaires indignés suscités par la retranscription intégrale, publiée par Bloomberg le 26 novembre, de la conversation téléphonique entre l’envoyé spécial du président Trump, Steve Witkoff, et le conseiller diplomatique du président Poutine, Iouri Ouchakov, le 14 octobre dernier !

Aux États-Unis comme en Europe, on crie à la trahison de l’Ukraine. On met en cause l’honnêteté du magnat de l’immobilier, ami proche de Donald Trump. Et on met en question sa capacité à mener une médiation entre Moscou et Kiev.

Que les propos échangés ne soient pas à l’honneur du milliardaire américain, on peut en convenir. Que sa connivence surjouée avec un membre éminent de l’administration présidentielle russe choque, c’est l’évidence.

Mais invoquer ces fuites comme autant de raisons pour récuser Witkoff comme émissaire atteste d’une naïveté idéaliste qui n’a pas sa place dans la géopolitique contemporaine de l’Europe. Et qui, paradoxalement, dessert la cause ukrainienne.

Fausses confidences et évidences usées

Quelles sont ces prétendues révélations que les opinions publiques occidentales feignent de découvrir ? Quels secrets ces propos livrent-ils ? Et quels mystères ces fuites mettent-elles à jour ?

Le négociateur américain cultive une familiarité avec la Russie, entretient la flagornerie à l’égard du Kremlin, développe des relations d’affaires avec des businessmen proches de lui et affiche sa condescendance pour les Ukrainiens comme pour les Européens. II suggère à son interlocuteur de demander à Vladimir Poutine de flatter l’ego légendaire de l’actuel locataire de la Maison Blanche. Et il accepte la proposition d’Ouchakov quand celui-ci dit vouloir organiser un entretien téléphonique entre les deux présidents avant la visite à Washington de Volodymyr Zelensky, qui allait avoir lieu deux jours plus tard.

La belle affaire ! Ces secrets sont de notoriété publique, et ces fuites, bien inutiles.

Toutes les déclarations publiques de l’univers MAGA le proclament urbi et orbi, autrement dit sur les réseaux sociaux : l’administration Trump veut se débarrasser de la guerre en Ukraine à tout prix, établir des coopérations fructueuses avec la Russie, tenir les Ukrainiens comme les Européens sous la pression et régler le conflit à son seul profit. Elle professe depuis longtemps une admiration non feinte pour le style de gouvernement Poutine. À l’est, rien de nouveau !

L’entourage de Donald Trump ne veut éviter ni les conflits d’intérêts, ni la servilité envers les chefs, ni l’intrigue, ni même de prendre des décisions concernant des États souverains sans consulter leurs autorités légales. Ses représentants officiels, du vice-président J. D. Vance au secrétaire d’État Marco Rubio, ont déjà montré, dans la guerre en Ukraine comme dans le conflit à Gaza, ce qu’était « la paix selon Trump » : un accord précaire, court-termiste et publicitaire. Le succès personnel, rapide et médiatisable compte bien plus que le règlement durable des conflits. Là encore, rien de nouveau sous le soleil de Bloomberg.

Comme on dit en anglais : « Old news ! » Autrement dit, le scoop est éventé depuis longtemps.

Le monopole américain du dialogue avec la Russie

Les critiques formulées à l’égard de Witkoff par les démocrates et les républicains classiques, comme par les Européens, sont sans doute causées par une indignation sincère. Mais, au fond, elles attestent d’une ignorance coupable à l’égard du rapport de force géopolitique actuel en Europe. Et de la nature d’une médiation internationale.

Peut-on crier à la déloyauté quand un médiateur établit une proximité personnelle avec ses interlocuteurs désignés ? Doit-on s’indigner qu’il ait intégré dans son équation des revendications de la partie adverse, comme base de discussion ? Là encore, ces protestations – certes moralement légitimes – ne tiennent pas compte de la réalité du travail de la médiation américaine concernant l’Ukraine.

En rejetant le rôle de protecteur de l’Ukraine et en endossant celui de médiateur, les États-Unis ont rempli la fonction laissée orpheline par les Européens. À tort ou à raison, ceux-ci ont estimé que la défense de l’Ukraine exigeait de couper les canaux de communication avec la Russie. C’est une réalité dérangeante : un médiateur a précisément ce rôle ambigu de dialoguer avec les deux ennemis, l’agresseur et la victime. Il doit réaliser une opération quasi alchimique, transformer les ennemis en interlocuteurs.

Que le plan en 28 points de l’équipe Trump soit profondément favorable aux intérêts russes, c’est l’évidence.

Mais on ne peut pas non plus nier le fait que seul l’entourage du président américain est aujourd’hui en position géopolitique de parler aux deux parties, de leur proposer des documents de travail, d’exercer sur les deux la pression nécessaire à l’ouverture de discussions et ainsi d’esquisser les conditions d’une fragile suspension des combats, dont, répétons-le, les Ukrainiens sont les victimes sur leur propre territoire.

Aujourd’hui, volens nolens, l’équipe Trump a pris le monopole de la discussion avec la Russie et avec l’Ukraine. Les Européens sont (provisoirement) réduits à se faire les avocats de l’Ukraine à l’égard des États-Unis, pas vis-à-vis de la Russie.

Les négociations internationales selon Donald Trump

La discussion entre Witkoff et Ouchakov atteste de l’amateurisme diplomatique du premier et de l’habileté tactique du second, du moins durant ces quelques minutes. La fuite à l’origine de la retranscription souligne que la méthode Trump ne fait pas l’unanimité aux États-Unis et que certains essaient d’entraver la politique que l’administration actuelle met en œuvre.

Mais ce faux scoop doit servir d’alerte aux Européens. Les règles du jeu diplomatique sont bouleversées par le conflit en Ukraine car celui-ci est bloqué : la paix par la victoire militaire de l’une ou de l’autre partie est impossible ; la reconquête par Kiev des territoires illégalement occupés et annexés par Moscou est plus qu’incertaine ; quant aux négociations directes entre belligérants, elles semblent irréalistes. Pour sortir (même provisoirement) du cycle des offensives et contre-offensives et pour donner à l’Ukraine le répit dont elle a besoin, les outils classiques sont momentanément inopérants.

L’administration Trump, dans son style fait de compromissions, de provocations, de revirements, de vulgarité et de coups de pression, essaie de sortir de l’impasse. C’est sur ce point que les révélations Witkoff sont éclairantes : la lutte existentielle de l’Ukraine peut soit se prolonger dans une guerre sans fin, soit être suspendue par une diplomatie non orthodoxe qui choquera moralement les consciences au nom des résultats espérés. Ceux-ci sont bien incertains : ils peuvent être ruinés en un instant par un dédit du Kremlin, par un succès militaire tactique d’un des deux ennemis ou encore par un nouveau scandale en Ukraine.

Quand la victoire paraît hors de portée, quand les négociations sont impensables et quand la paix paraît impossible, comment récuser la seule médiation actuellement possible, aussi biaisée soit-elle ? Quand la paix est lointaine et la négociation impensable, les méthodes non orthodoxes sont nécessaires pour briser le cercle indéfiniment vicieux du conflit.

Plutôt que de s’indigner d’un faux scoop, les Européens devraient le voir comme le symptôme de leur propre conformisme diplomatique. Plutôt que de réagir avec retard comme intercesseurs de l’Ukraine auprès de l’administration Trump, ils devraient innover, dans leur propre intérêt et dans celui de l’Ukraine. Reprendre directement contact avec le Kremlin, proposer un plan de paix qui ne soit pas le simple rappel du droit international, veiller à ce que la reconstruction de l’Ukraine ne se fasse pas à leurs dépens leur permettrait de s’affirmer pour ce qu’ils sont : la première puissance du continent et non pas de simples spectateurs de leur propre sécurité.

Le dilemme des Européens

L’orientation pro-russe de la médiation américaine et le « confort » stratégique de la Russie (combats et négociations lui sont favorables) placent les Européens devant un dilemme épineux.

D’un côté, ils sont devenus les seuls avocats du droit international et de la souveraineté ukrainienne alors que pour Moscou comme pour Washington, seul le rapport de force compte désormais. Mais ce rôle louable leur lie les mains et ruine par avance leur efficacité géopolitique : s’en tenir au droit international les empêche de présenter un plan de paix sous forme de compromis ; il leur interdit de rétablir des canaux de négociation directe avec le Kremlin et il les marginalise dans le rapport de force global avec la Russie comme avec les États-Unis. Et, suprême paradoxe, l’intransigeance morale et juridique de l’Europe (bien légitime) place l’Ukraine dans l’obligation — impossible à réaliser — de vaincre la Russie non seulement dans l’Est de l’Ukraine mais aussi sur le plan idéologique.

D’un autre côté, la conversion des Européens à l’« alchimie réaliste » de la médiation diplomatique entre Ukraine et Russie est en butte à plusieurs écueils : les opinions publiques occidentales sont très critiques envers la politique intérieure et l’agressivité stratégique de l’administration Poutine ; les autorités politiques et militaires hésitent à s’engager dans une voie qui paraîtrait cautionner la vision du monde selon Trump ; elles redoutent en outre, en cas d’accord de paix, la démobilisation du sursaut stratégique causé par l’invasion illégale de l’Ukraine. Enfin, elles sont embarrassées par le démantèlement même progressif et conditionnel de leur propre stratégie des sanctions.

Entre fidélité aux principes et loyauté envers l’Ukraine d’un côté et efficacité géopolitique de l’autre, la voie est étroite pour les Européens. C’est pour cette raison que des initiatives créatives, des modes non conventionnels de médiation et la volonté de peser directement sur la Russie sont indispensables. Il en va du statut des Européens sur leur propre continent : y seront-ils des spectateurs réduits à l’incantation sur les principes ou des acteurs prêts à prendre des risques pour définir eux-mêmes les rapports de force ?

Cyrille Bret ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

27.11.2025 à 17:05

Les Mémoires de l’ancien roi Juan Carlos suscitent la polémique en Espagne

Sabrina Grillo, Maîtresse de conférences en civilisation de l'Espagne contemporaine, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Texte intégral (1692 mots)

Le livre de Juan Carlos, ancien roi d’Espagne (1975-2014), publié en France en novembre, a vu sa sortie nationale en Espagne retardée au 3 décembre 2025 afin d’éviter de perturber les commémorations officielles des cinquante ans de la mort du dictateur Franco et de la fin du franquisme. En effet, certains passages de ces Mémoires font polémique…

La polémique actuelle en Espagne, centrée sur la publication des Mémoires de l’ancien roi Juan Carlos Ier, Réconciliation, survient à un moment symbolique : le cinquantième anniversaire de la mort de Francisco Franco (20 novembre 1975) et du couronnement du monarque (22 novembre 1975), mais aussi l’anniversaire du retour de la démocratie (Constitution de 1978).

Autour du 50ᵉ anniversaire…

Le livre a été publié en France en novembre 2025 tandis que sa sortie en Espagne a été retardée au 3 décembre 2025 pour éviter de perturber les commémorations officielles, boycottées par les oppositions de droite et d’extrême droite. L’extrême gauche fustige quant à elle l’insuffisance des mesures prises par le gouvernement actuel pour réparer la mémoire des victimes.

Force est de constater que la parution des Mémoires de Juan Carlos est relayée tout autant – si ce n’est plus – que le cinquantenaire de la mort de Franco ; et de nombreux articles et podcasts traitent déjà largement du sujet.

L’ancien souverain espagnol – exilé aux Émirats arabes unis depuis 2020 à la suite de scandales financiers et personnels, et dont le fils, Felipe VI, cherchant à sauver l’institution en se distançant de son père, en lui avait notamment retiré son allocation – n’a pas été invité aux commémorations officielles.

Cette tentative de retour en grâce se heurte donc à la volonté de la Maison royale et du gouvernement de maintenir leurs distances avec l’ancien monarque, qui a abdiqué en 2014. Juan Carlos a fait part de la nécessité pour lui de délivrer « sa version de l’histoire » et entend clairement se réapproprier une histoire qui est aussi la sienne.

Une réécriture de l’histoire ?

Il s’emploie à revendiquer son héritage : le retour de la démocratie en Espagne depuis la transition qu’il assure avoir menée à bien, notamment par son rôle décisif lors de la tentative de coup d’État du 23 février 1981. Et le roi de rappeler que « la démocratie n’est pas tombée du ciel ». Ses Mémoires sont d’ailleurs peut-être une autre part de l’héritage qu’il entend laisser aux plus jeunes générations qui, parfois, méconnaissent l’histoire récente de leur pays.

Juan Carlos parle abondamment de Franco dans l’ouvrage ; c’est ce qui constitue le cœur de la polémique. Il le décrit de manière positive (respect, sens politique, affection), affirmant l’avoir « respecté » et parle de leur relation comme quasi paternelle. Il rapporte également que la dernière volonté du dictateur était de maintenir « l’unité du pays ».

Ces propos ont suscité l’indignation en Espagne où, rappelons-le, des familles recherchent encore les restes de leurs proches dans des fosses communes. Pedro Sánchez, chef du gouvernement socialiste, a déclaré qu’il lui semblait « douloureux » que Juan Carlos Ier fasse l’éloge de Franco :

« L’actuel roi émérite devrait être respectueux de la mémoire démocratique de ce pays et ne pas exalter un dictateur comme Franco. »

L’Association pour la récupération de la mémoire historique (ARMH) a demandé une sanction contre l’ancien roi pour violation de la loi de Mémoire démocratique espagnole. Son président Emilio Silva a qualifié les propos de Juan Carlos d’« intolérables ». Ce dernier peut encourir une amende s’élevant jusqu’à 150 000 euros.

Une tentative de réhabilitation dans un contexte tendu

Juan Carlos cherche manifestement sa réhabilitation après son exil, consécutif à des scandales financiers majeurs – notamment l’acceptation d’un don de 100 millions de dollars du roi d’Arabie saoudite, qu’il qualifie de « grave erreur » dans ses Mémoires – et des révélations sur sa vie privée, comme le voyage de chasse à l’éléphant au Botswana en 2012.

Selon lui, l’Espagne actuelle est fragilisée, car l’esprit de la transition – la « réconciliation » incarnée par la loi d’amnistie de 1977, que l’histoire a qualifiée de Pacte d’oubli ou de silence – s’est perdu.

L’ancien roi se positionne dans ses mémoires en défenseur de la Constitution et de la démocratie.

Cette publication intervient à un moment où les tensions mémorielles et politiques en Espagne ne sont pas résolues entre débats sur l’héritage de la dictature, la transition et l’avenir de la monarchie. Elle s’inscrit dans une conjoncture marquée par diverses fractures institutionnelles ; sociale et idéologique, autour de la légitimité du système politique issu de la transition de 1978.

L’analyse de ce contexte permet de mesurer l’écart entre la volonté de réhabilitation de l’ancien monarque et la réalité d’une société espagnole qui est divisée sur la question monarchique.

Cette publication vient contredire la stratégie de rupture institutionnelle menée par Felipe VI pour préserver la monarchie et survient au moment même où la contestation républicaine s’ancre doucement dans le calendrier social.

L’accession au trône de Felipe VI en 2014 marquait une rupture sans précédent dans l’histoire démocratique de la monarchie espagnole. Le nouveau roi héritait d’un contexte de crise multidimensionnelle : fatigue sociale après les années d’austérité consécutives à la crise économique de 2008, contestation de la légitimité monarchique portée par le mouvement des Indignés avec le slogan « Transición real, sin rey » (« Transition réelle, sans roi »), et actualité dominée par les affaires de corruption touchant directement la famille royale.

Face à cette situation critique, Felipe VI s’était assigné comme priorité de regagner la confiance des Espagnols en adoptant une posture d’austérité, de discrétion et de transparence accrue. La mesure la plus spectaculaire de cette stratégie de dissociation intervient en 2020, quand Felipe VI annonce publiquement sa renonciation à l’héritage de son père et la suppression de l’indemnité annuelle versée à Juan Carlos par les budgets de la Maison royale.

La publication des Mémoires de Juan Carlos en 2025 est donc en contradiction avec la stratégie de rupture menée par Felipe VI. Cette tentative de réhabilitation risque de remettre au centre du débat public les questions de corruption et de légitimité que la Couronne s’est efforcée de reléguer au second plan.

L’année 2025 voit la consolidation d’une contestation antimonarchique structurée dans le calendrier social espagnol. La deuxième édition de la Marcha Republicana, organisée le 15 juin 2025 à Madrid, s’impose comme la protestation antimonarchique la plus importante depuis 2014. Ce mouvement, qui a bénéficié du soutien de partis politiques, tels que Podemos, Izquierda Unida ou encore le Parti communiste espagnol, affiche un objectif explicite : faire de Felipe VI le dernier roi d’Espagne.

La Marcha Republicana del Norte, regroupant les Asturies, la Galice, la Cantabrie et le Pays basque, a par ailleurs organisé une manifestation en octobre dernier à Oviedo, en marge de la remise des Prix Princesa de Asturias, pour relancer la réflexion publique sur la place de la monarchie dans un système démocratique et prévoit de renforcer son travail commun avec la coordination nationale de la Marche républicaine.

Sabrina Grillo ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

27.11.2025 à 10:22

How Catholic women in 18th-century Italy defied sexual harassment in the confessional

Giada Pizzoni, Marie Curie Research Fellow, Department of History, European University Institute

Texte intégral (1548 mots)

The European Institute for Gender Equality defines sexual harassment as follows: “any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature occurs, with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment”. Harassment stems from power, and it is meant to control either psychologically or sexually. In both instances, victims often feel confused, alone, and uncertain about whether they caused the abuse.

As a historian, I aim to understand how women in the past experienced and tackled intimidating behaviour. Particularly, I am looking at harassment during confession in 18th-century Italy. Catholic women approached this sacrament to share doubts and hopes about subjects ranging from reproduction to menstruation, but at times were met with patronising remarks that unsettled them.

A power imbalance

The Vatican archives show us that some of the men who made these remarks dismissed them as emerging from sheer camaraderie or from curiosity, or as boastfulness, and that they belittled women who remained upset or resentful. The women were often younger, they had less power, and they could be threatened to comply. Yet, the archives also show us how some women deemed these exchanges inappropriate and stood up to such abuse.

The archives hold the records of the trials of the Inquisition tribunals, which all over the Italian peninsula handled reports of harassment and abuse in the confessional booth. For women, confession was paramount because it dictated morality. A priest’s duty was to ask women if they were abiding Christians, and a woman’s morals were bound to her sexuality. Church canons taught that sex was to be only heterosexual, genital, and within marriage. Sexuality was framed by a moral code of sin and shame, but women were active sexual agents, learning from experience and observation. The inner workings of the female body were a mystery, but sex was not. While literate men had access to medical treatises, women learned through knowledge exchanged within the family and with peers. However, beyond their neighbourhoods, some women saw the confessional box as a safe space where they could vent, question their experiences, and seek advice on the topic of sexuality. Clergymen acted as spiritual guides, semi-divine figures that could provide solace – a power imbalance that could lead to harassment and abuse.

Reporting instances of harassment

Some women who experienced abuse in the confessional reported it to the Inquisition, and those religious authorities listened. In the tribunals, notaries put down depositions and defendants were summoned. During trials, witnesses were cross-examined to corroborate their statements. Guilty convictions varied: a clergyman could be assigned fasting or spiritual exercises, suspension, exile, or the galleys (forced labour).

The archives show that in 18th-century Italy, Catholic women understood the lurid jokes, the metaphors and the allusions directed at them. In 1736 in Pisa, for example, Rosa went to her confessor for help, worried her husband did not love her, and was advised to “use her fingers on herself” to arouse his desire. She was embarrassed and reported the inappropriate exchange. Documents in the archives frequently show women were questioned if a marriage produced no children: asked if they checked whether their husbands “consumed from behind”, in the same “natural vase”, or if semen fell outside. In 1779 in Onano, Colomba reported that her confessor asked if she knew that to have a baby, her husband needed to insert his penis in her “shameful parts”. In 1739 in Siena, a childless 40-year-old woman, Lucia, was belittled as a confessor offered to check up on her, claiming women “had ovaries like hens” and that her predicament was odd, as it was enough for a woman “to pull their hat and they would get pregnant”. She reported the exchange as an improper interference into her intimate life.

Records from the confessional show examples of women being told, “I would love to make a hole in you”; seeing a priest rubbing rings up and down his fingers to mimic sex acts; and being asked the leading question if they had “taken it in their hands” – and how each of these women knew what was being insinuated. They understood that such behaviour amounted to harassment. Acts the confessor thought of as flirting – such as when a priest invited Alessandra to meet him in the vineyard in 1659 – were appalling to the women who reported the events (Vatican, Archivio Dicastero della Fede, Processi vol.42)“.

The bewildering effect of abuse

It was also a time when the stereotype of older women no longer being sexual beings was rife. Indeed, it was believed that women in their 40s or 50s were no longer physically fit for intercourse, and their sexual drive was mocked by popular literature. In 1721, Elisabetta Neri, a 29-year-old woman seeking advice about her fumi (hot flushes) that knocked her out, was told that by the time women turned 36 they no longer needed to touch themselves, but that this could help let off some steam and help with her condition.

Women were also often and repeatedly asked about pleasure: if they touched themselves when alone; if they touched other females, or boys, or even animals; if they looked at their friends’ "shameful parts” to compare who “had the largest or the tightest natura, with hair or not” (ADDF, CAUSE 1732 f.516). To women, these comments were inappropriate intrusions; to male harassers, they could be examples of titillating curiosity and advice, such as when a Franciscan friar, in 1715, dismissed intrusive comments about a woman’s sexual life (ADDF, Stanza Storica, M7 R, Trial 3)

Seeking meaningful guidance, women had entrusted these learned figures with their most intimate secrets, and they could be bewildered by the attitudes confessors often displayed. In 1633, Angiola claimed she “shivered for 3 months” after the verbal abuse (ADDF, Vol.31, Processi). The unsolicited remarks and unwanted physical touch struck them.

The courage to speak up

It is undeniable that sexuality has always been cultural, framed by moral codes and political agendas that are constantly being negotiated. Women have been endlessly policed; with their bodies and behaviour under constant scrutiny. However, history teaches us that women could be aware of their bodies and their sexual experiences. They discussed their doubts, and some stood up to harassment or abusive relationships. In the 18th century in Italy, Catholic women did not always have the language to frame abuse, but they were aware when, in the confessional, they did not experience an “honest” exchange, and at times they did not accept it. They could not prevent it, but they had the courage to act against it.

A culture of sexual abuse is hard to eradicate, but women can be vocal and achieve justice. The events of past centuries show that time was up then, as it still is now.

Author’s note: the parenthetical references in the text refer to physical records in the Vatican archives.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

Giada Pizzoni has received a Marie Skłodowska-Curie Fellowship from the European Commission.

26.11.2025 à 16:29

Ce que l’univers de la mode nous dit de la Russie en 2025

Polina Talanova, Doctorante en marketing de la mode, IAE Paris – Sorbonne Business School; Institut Français de la Mode (IFM)

Texte intégral (2196 mots)

Le secteur de la mode a été profondément affecté par les sanctions décrétées à l’encontre de la Russie au cours de ces dernières années. La plupart des marques occidentales ont quitté le pays, et les marques locales n’ont plus accès aux marchés occidentaux. Contournement des sanctions via le recours à des importations en passant par des pays tiers, développement des compagnies locales et arrivée sur le marché russe d’acteurs issus de pays qui y étaient auparavant peu présents : à l’instar des autres secteurs économiques, l’univers de la mode se transforme, mais le modèle occidental continue de fasciner en Russie.

En 2022, la maison Valentin Yudashkin a été exclue de la programmation de la semaine de mode parisienne. Ce créateur russe réputé, né en 1963, est décédé l’année suivante, en mai 2023.

En attendant un éventuel retour de la Russie dans la communauté des nations, la vie de la mode continue dans le pays. Avant 2022, la Fashion Week de Moscou était sponsorisée par Mercedes-Benz. Depuis trois ans, le gouvernement de Moscou a repris l’organisation d’une semaine de la mode désormais indépendante des partenaires occidentaux (dernière édition en août 2025). Par ailleurs, une Fédération internationale de la mode des BRICS+ a vu le jour, suite au sommet de Moscou de l’organisation, tenu en octobre 2024. Dans un contexte de fortes tensions, la mode devient un objet politique à part entière – bien au-delà de sa dimension artistique ou économique.

La fin d’une période dorée pour les marques occidentales en Russie

Les enseignes occidentales ont rapidement investi la Russie (auparavant fermée) lors de son ouverture démocratique dans les années 1990. Le nouveau millénaire a été marqué par une certaine forme de glamour et d’extravagance, tant dans les vêtements que dans les attitudes. C’était une époque de nouveaux riches et de paillettes à tout-va. Une époque résumée par le mot russe de perebor (« faire sonner toutes les cloches de l’église en même temps »), autrement dit l’idée d’un style qui n’hésitait pas à « en faire trop » – une esthétique que décrit la journaliste Evelina Khromtchenko en 2008 dans son ouvrage « Russian Style ».

Aujourd’hui, toute cette insouciance est bien loin. Deux exemples parmi d’autres le démontrent. Pendant l’hiver 2023, des jeunes filles en Europe occidentale et aux États-Unis ont lancé une tendance sur TikTok et Instagram, celle de la Slavic Girl, devenue rapidement très populaire. Fourrure, diamants, talons hauts et maquillage flamboyant : ce phénomène a provoqué des remous un peu partout dans le monde. Une partie des internautes y a vu la propagation d’un imaginaire russe honni.

En novembre 2022, la maison Dior a été critiquée pour avoir adopté dans une de ses campagnes une scénographie qui incorporait des éléments d’inspiration russe, présentés dans un décor de type slave avec de la neige et des bouleaux. Ces éléments ont entraîné une série de commentaires négatifs sur Instagram. Peu après, la façade d’une boutique Dior à Kiev a été recouverte de graffitis accusant la marque de soutenir la Russie.

Départs définitifs ou temporaires et contournement des sanctions

En parallèle du recul du soft power de la mode russe, l’écosystème de la mode et de l’habillement en Russie a été profondément modifié par le conflit.

Les sanctions occidentales ont entraîné le départ temporaire ou permanent de nombreuses marques internationales. Uniqlo, Marks & Spencer ou encore H&M ont complètement quitté le marché, résiliant leurs partenariats avec les franchisés et leurs baux commerciaux en Russie.

Beaucoup de marques occidentales ont vendu leurs parts russes à des entreprises locales. Le groupe Inditex (Zara) a revendu ses filiales opérationnelles russes à une société émiratie, Daher Group. Les marques ont changé de nom (Zara est devenue MAAG, Bershka est devenue Ecru, Pull&Bear est devenue DUB). Ces nouvelles boutiques ne vendent plus les produits d’Inditex, mais commercialisent désormais leurs propres lignes de vêtements, fabriquées notamment en Chine et au Pakistan.

Dans le segment du luxe, le choix des grandes marques occidentales a plutôt été de suivre une stratégie du gel que de partir complètement. Les sanctions européennes contre la Russie interdisent la vente, le transfert et l’exportation d’articles de luxe d’une valeur supérieure à 300 euros vers la Russie. « Nous vous informons que notre boutique est temporairement fermée pour des raisons techniques. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension. Nous attendons avec impatience de pouvoir vous accueillir de nouveau et restons toujours à votre disposition », peut-on lire depuis trois ans sur les vitrines des boutiques de luxe à Moscou, dont les grandes maisons européennes continuent à payer le loyer.

En outre, l’enjeu ne se limite pas au marché russe lui-même. En septembre 2025, Brunello Cucinelli a vu son action chuter de 15 % après qu’un fonds activiste spécialisé dans la vente à découvert (Morpheus Research) a publié une enquête affirmant que la marque continuait d’opérer en Russie malgré les sanctions – des allégations immédiatement contestées par la maison.

Les grands acteurs du luxe ne vendent plus rien en Russie, mais conservent leurs emplacements dans les zones commerciales les plus convoitées. La rue Stoletchnikov Pereoulok, équivalent moscovite de la rue du Faubourg Saint-Honoré, est encore remplie de boutiques Chanel, Hermès, Gucci, etc. Le soir, plusieurs s’illuminent. Dans la vitrine d’Hermès, une belle scénographie est même toujours visible.

Les autorités russes favorisent désormais les importations parallèles, permettant de vendre des produits importés sur le territoire russe sans forcément disposer de l’autorisation de la marque. Les entreprises russes s’adressent pour cela à des intermédiaires turcs, chinois, voire d’Europe de l’Est.

Certaines marques occidentales ont conservé leurs boutiques, ainsi que l’activité commerciale via des partenaires indépendants, sous licence de fabrication. Parmi elles, citons Benetton, Guess, Giorgio Armani… ou encore Cacharel Paris et Lacoste, présents dans une dizaine de boutiques ou points de vente à Moscou.

La nature a horreur du vide

De nouvelles marques arrivent également sur le marché russe. En deux ans et demi, les marques turques sont ainsi devenues les leaders parmi les nouveaux arrivants sur le marché russe, tandis que la Chine et l’Italie se partagent la deuxième place.

La décision de plusieurs grandes maisons européennes de restreindre l’accès à leurs produits pour les citoyens russes a été très mal perçue par la clientèle russe. Chanel, par exemple, a exigé auprès de certaines clientes russes de signer une déclaration attestant qu’elles n’emporteraient pas leurs achats en Russie, condition nécessaire pour finaliser la vente.

Toutefois, les plus aisés peuvent toujours contourner les sanctions grâce à des services de conciergerie. Mais la disparition de l’expérience en boutique, essentielle dans l’univers du luxe, a conduit une partie de la clientèle à se tourner vers les marques locales.

En effet, de nombreuses marques russes tirent parti du vide laissé par les enseignes occidentales. Les premières sanctions, en 2014, ont poussé les entrepreneurs et créateurs russes à prendre conscience de la nécessité de développer la production locale en substitution aux importations. En 2022, avec le départ des géants de la mode étrangère, les entrepreneurs locaux, qui ont l’avantage de bien connaître la demande de la clientèle dans leur propre pays, ont été prêts à prendre le relais. Un exemple marquant : la marque Lime connaît une expansion rapide et occupe la niche laissée par Zara, avec un chiffre d’affaires qui a triplé entre 2021 et 2023. Toutefois, les exemples de succès économiques les plus frappants concernent surtout le segment du mass market.

Quel avenir pour les marques de créateurs ?

La reconfiguration du marché a plutôt favorisé l’essor de labels qualifiés de « niches », tels que Choux, Walk of shame, Rogov, Glumkimberly, Lesyanebo, Monochrome ou Ushatava, entre autres. Avant les événements de 2022, la top-model Bella Hadid portait les ensembles de Lesyanebo, et Monochrome collaborait avec Reebok. Aujourd’hui, ces marques profitent de leur succès en Russie tout en espérant le retour du pays sur la scène mondiale. La véritable question est de savoir si ces labels seront capables de rivaliser avec les grandes maisons européennes si celles-ci reviennent un jour sur le marché russe.

Malgré le contexte actuel, les esprits russes restent tournés vers l’Occident. Les Russes continuent de considérer les diplômes internationaux, du moins dans le domaine des études de mode, comme les plus prestigieux. Et même si les Russes se sont vite adaptés à la consommation locale disponible, ils n’ont pas décidé de tourner le dos à l’Occident ni à sa culture.

Polina Talanova ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.11.2025 à 16:29

Le Timor-Leste rejoint l’Asean : les enjeux d’une intégration régionale

Paco Milhiet, Visiting fellow au sein de la Rajaratnam School of International Studies ( NTU-Singapour), chercheur associé à l'Institut catholique de Paris, Institut catholique de Paris (ICP)

Texte intégral (2480 mots)

L’adhésion du jeune et petit État à la grande organisation régionale est porteuse de promesses mais aussi d’incertitudes. À l’échelle internationale, le Timor-Leste restera sans doute tiraillé entre l’influence de Pékin et celle de Washington, tandis que d’autres acteurs, notamment la France, cherchent également à y développer leur présence.

Le Timor-Leste, plus jeune État d’Asie, situé à l’extrémité sud-orientale de l’archipel indonésien, à moins de 1 000 kilomètres au nord des côtes australiennes, vient de franchir une étape historique sur la voie de son intégration régionale. Le 26 octobre 2025, ce petit pays de 15 000 km2 et d’à peine 1,3 million d’habitants est devenu le onzième membre de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean) – organisation fondée en 1967 qui promeut la paix, le développement économique et la stabilité régionale –, parachevant un processus d’intégration entamé il y a près de vingt ans.

Colonie portugaise pendant plus de quatre cents ans, le Timor-Leste s’engage sur la voie de l’indépendance à l’issue de la révolution des Œillets au Portugal en 1974. Une déclaration d’indépendance est proclamée le 28 novembre 1975, mais est suivie quelques jours plus tard d’une invasion de l’Indonésie (7 décembre 1975). Cette période d’occupation, qui durera vingt-quatre ans (1975-1999), sera particulièrement sanglante, causant la mort, selon certaines sources, de près de 200 000 personnes, soit environ un quart de la population. Si le pays accède finalement à l’indépendance en 2002, il porte encore les stigmates de cette tragédie et reste l’État le moins développé d’Asie du Sud-Est. Son PIB (1,63 milliard d’euros en 2023, selon la Banque mondiale) représente à peine 15 % de celui du Laos, et 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.

À Dili (la capitale du Timor-Leste), l’adhésion à l’Asean est donc perçue comme une opportunité inédite de développement et d’intégration régionale. Pour l’Asean, l’arrivée de ce nouveau membre confirme le rôle central que l’association souhaite jouer dans l’architecture régionale, tout en posant de nouveaux défis, notamment économiques. Pour les acteurs de la communauté internationale, en premier lieu la Chine et les États-Unis, l’accession à une organisation régionale clé renforce l’attrait géopolitique du Timor-Leste.

Une intégration régionale gage de développement ?

« Il est plus facile d’entrer au paradis que d’intégrer l’Asean », ironisait le président (2007-2012, et de nouveau depuis 2022) et Prix Nobel de la Paix (1996) José Ramos-Horta, tant le processus d’adhésion fut long et semé d’embûches. Envisagée dès 2002, la candidature fut officiellement soumise en 2011 et mit près de quinze ans à aboutir.

L’accession tant attendue présente pour ce jeune État une opportunité de développement sans précédent, en lui ouvrant un accès préférentiel à un marché régional de près de 700 millions de consommateurs et 4 000 milliards de dollars (soit 3 500 milliards d’euros) de PIB en cumulé. En alignant ses politiques économiques et réglementaires sur les standards de l’Asean, le pays espère stimuler les réformes institutionnelles, diversifier son économie en élargissant les débouchés commerciaux, créer des emplois et faciliter les investissements étrangers.

A contrario, et même si l’Asean est loin d’être un modèle d’ensemble économique intégré (le commerce de bien intra-régional ne représente que 21 % de la totalité des échanges régionaux), l’impact des traités de libre-échange qui lient désormais le Timor-Leste risque d’exposer le secteur agricole du pays à une concurrence étrangère accrue, dans un pays où plus de 60 % de la population dépend encore d’une agriculture de subsistance.

Diplomatiquement, l’adhésion à l’Asean offre au Timor-Leste une plate-forme pour faire entendre sa voix dans les forums régionaux et internationaux, mais implique également de respecter ses règles et cadres institutionnels. Cela peut restreindre certaines prises de positions politiques. Ainsi, Dili, ouvertement critique de la junte birmane, et entretenant des liens avec le NUG (le gouvernement d’unité nationale, actuellement en exil) – ce qui avait conduit, en 2023, à l’expulsion du représentant du Timor-Leste à Naypyidaw –, a finalement rétabli des contacts officiels avec les autorités militaires du Myanmar. Une démarche nécessaire pour accéder formellement à l’Asean, mais peut-être aussi un gage de bonne volonté visant à convaincre ses voisins qu’il ne serait pas un facteur de déséquilibre régional.

À lire aussi : L’Asean face au coup d’État militaire en Birmanie : impuissance ou complicité ?

Asean : un nouveau membre et de nouveaux défis

En 1967, l’Asean réunissait initialement cinq pays fondateurs : l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Après Brunei en 1984, ses derniers élargissements remontaient aux années 1990 : Vietnam en 1995, Laos et Myanmar en 1997, Cambodge en 1999.

L’adhésion du Timor-Leste, dernier pays de la région non intégré à l’organisation, démontre la capacité de l’Association à prendre des décisions collectives dans une logique d’intégration et de construction régionale cohérente et unie. Mais le processus d’intégration constitue également, pour l’Asean, un défi complexe.

Micro-nation insulaire, catholique, lusophone et démocratique, le Timor-Leste ajoute une nouvelle strate à l’extrême diversité géographique, culturelle et politique qui caractérise déjà l’organisation. Fondée sur le principe du consensus et de la concertation, l’Asean peine déjà à adopter des positions communes sur des dossiers sensibles tels que la mer de Chine méridionale ou la crise au Myanmar. L’arrivée d’un nouveau membre pourrait encore complexifier l’équation.

À l’échelle bilatérale, si la politique étrangère officielle du pays vise à n’avoir « pas d’alliés, pas d’ennemis, seulement des amis », le passé douloureux de l’occupation indonésienne (1975–1999) a forcément laisse des traces, dont certaines encore visibles. En dépit d’un apaisement progressif et d’un processus de réconciliation perçu comme un modèle dans la région, des tensions entre Dili et Jakarta subsistent notamment autour de l’enclave timoraise d’Oecusse.

Les relations avec l’Australie, principal pourvoyeur d’aide publique au développement au Timor-Leste et partenaire important de l’Asean, sont également marquées par un contentieux frontalier dans la mer de Timor et le partage des revenus du gisement gazier « Greater Sunrise ». Autant de potentiels points de discorde qui pourraient mettre à mal l’harmonie de l’Asean.

Mais c’est surtout sur le plan économique que cette intégration interroge et suscite des réserves.

Le Timor-Leste présente l’un des PIB par habitant les plus faibles de la région (avant-dernier, juste devant le Myanmar), une balance commerciale structurellement déficitaire, la majeure partie des biens devant être importée et une dépendance quasi totale aux exportations d’hydrocarbures (75 % du budget de l’État), désormais en déclin.

L’intégration du petit pays risque d’élargir davantage le fossé économique entre les membres, compliquant la mise en œuvre de projets comme la Communauté économique de l’Asean, qui vise notamment à réduire les disparités. Ainsi, Singapour s’est longtemps prononcée contre l’entrée du Timor-Leste dans l’organisation. Par solidarité régionale et en reconnaissance des progrès significatifs accomplis, la cité-État a depuis changé de posture et se présente désormais comme un soutien actif, prête à accompagner le petit État dans les lourdes obligations administratives et bureaucratiques qu’implique une adhésion à l’Asean (plusieurs centaines de réunions par an).

Perspectives internationales… et françaises

À l’échelle internationale, l’accession du Timor-Leste à l’Asean devrait renforcer l’intérêt des partenaires régionaux pour ce petit pays, situé au carrefour stratégique des couloirs de navigation reliant l’Océanie à l’océan Indien. Si Dili revendique une politique étrangère de neutralité et de non-alignement, le pays n’échappe pas aux tensions régionales croissantes. Ici aussi, la rivalité sino-américaine est à l’œuvre.

La présence chinoise est bien visible, à travers la construction de nombreux édifices publics et d’infrastructures stratégiques (centrale électrique, autoroute, port en eaux profondes). Dans le cadre d’un partenariat stratégique compréhensif signé entre les deux pays en 2023, la coopération militaire a été renforcée. Les passages réguliers de navires chinois dans les détroits de Wetar et d’Ombai témoignent d’un intérêt croissant.

En réponse, Washington a intensifié sa présence diplomatique et militaire, matérialisée par un accord bilatéral signé en 2021. En sus d’une aide au développement conséquente, les efforts états-uniens portent sur la réhabilitation d’infrastructures aéroportuaires et sur une coopération opérationnelle renforcée, avec des exercices conjoints et multilatéraux. D’autres acteurs montrent également un intérêt croissant : le Japon, le Brésil, le Vatican, ainsi que l’Union européenne et plusieurs de ses États membres, dont la France.

Paris n’a certes pas d’ambassade à Dili (l’ambassadeur de France en Indonésie est néanmoins accrédité auprès des autorités est-timoraises), mais dispose d’un bureau de coopération avec un attaché sur place. Certaines entreprises françaises ont investi ou opèrent déjà dans le pays, notamment Bolloré, pour la conception, la réalisation et la maintenance du port en eaux profondes de la Baie de Tibar, ou Alcatel Submarine Network pour l’installation du câble sous-marin Timor-Leste South Submarine Cable (TLSSC).

En 2024, le président José Ramos-Horta a été reçu par Emmanuel Macron à l’Élysée, un signal politique fort au moment où le président français réaffirme ses ambitions en Asie du Sud-Est. Pour la France, le statut de partenaire de développement de l’Asean, ainsi qu’une présence souveraine dans les océans Indien et Pacifique offrent un cadre d’opportunité pour développer des coopérations ciblées : économie portuaire, résilience climatique, gestion de l’eau et de l’agriculture durable. Ces domaines correspondent à des besoins concrets et offrent des pistes de coopération civile et technique.

Enfin, la coopération de défense peut constituer un vecteur d’influence significatif. Si des liens distants existaient depuis la participation française à la Force internationale pour le Timor oriental (INTERFET, 1999-2000), les escales de bâtiments français à Dili en 2019 et en 2024 témoignent d’un intérêt réciproque plus récent. Aussi, l’armée française propose régulièrement des formations à l’armée du Timor-Leste à travers le programme de l’académie militaire du Pacifique.

Les capacités navales est-timoraises restent modestes et insuffisantes pour assurer une surveillance efficace des eaux territoriales, ce qui ouvre un champ d’assistance possible en matière de sécurité maritime, de formation ou d’assistance humanitaire. La participation du Timor-Leste aux principaux forums régionaux de sécurité – tels que l’ADMM+ et le Shangri-La Dialogue – offre à la France de nouvelles occasions de renforcer les liens bilatéraux, et in fine, de consolider sa relation avec l’Asean.

Paco Milhiet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.11.2025 à 12:53

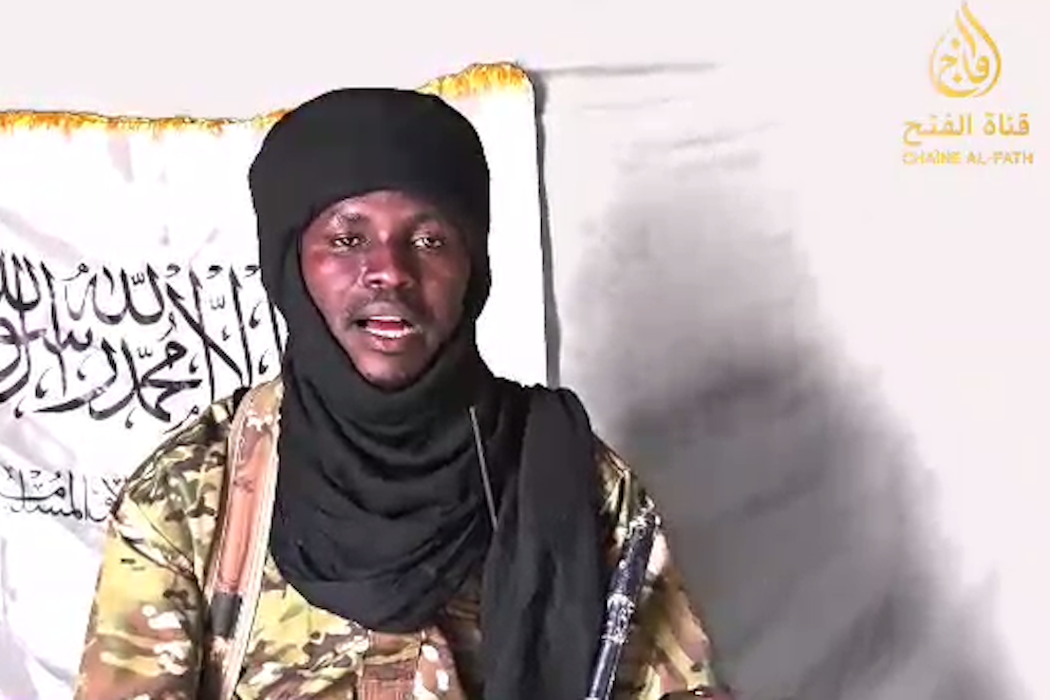

Au Mali, les djihadistes prennent-ils pour modèle leurs homologues syriens ?

Pierre Firode, Professeur agrégé de géographie, membre du Laboratoire interdisciplinaire sur les mutations des espaces économiques et politiques Paris-Saclay (LIMEEP-PS) et du laboratoire Médiations (Sorbonne Université), Sorbonne Université

Texte intégral (2118 mots)

Des années durant, l’organisation islamiste Hayat Tahrir al-Cham, dit HTC, n’a contrôlé qu’un petit bout du territoire de la Syrie, avant de saisir l’occasion, fin 2024, de faire chuter le régime Assad et de s’emparer de l’ensemble du pays. Un développement qui, semble-t-il, n’a pas échappé à un autre groupe djihadiste, à des milliers de kilomètres de là : au Mali, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans paraît s’inspirer de l’évolution qu’a connue HTC, en recentrant son djihad sur l’échelon national, quitte à délaisser toute ambition globale.

Les visites récentes du président intérimaire syrien Ahmed Al-Charaa à Moscou, le 15 octobre, et à Washington, le 10 novembre, ont particulièrement retenu l’attention de la presse, qui y voit l’acte final d’une lente et progressive métamorphose d’un groupe terroriste en une force politique de gouvernement reconnue par la communauté internationale.

Cette trajectoire de Hayat Tahrir al-Cham (Organisation de libération du Levant, ou HTC, dont Al-Charaa est à la tête), depuis la clandestinité terroriste jusqu’aux chancelleries des grandes puissances, n’échappe évidemment pas à l’attention des différents stratèges de la nébuleuse djihadiste mondiale, comme le montre l’évolution actuelle, au Mali, du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, ou JNIM). Le mouvement terroriste sahélien, filiale d’Al-Qaida dans la région, semble entraîné dans une métamorphose identique que celle qu’a connue le HTC dans la province d’Idlib en Syrie de 2017 à la chute d’Assad.

Comme le HTC, le JNIM abandonne progressivement le djihad global au profit d’une lutte politique purement nationale dans laquelle l’enracinement auprès des populations locales l’emporte sur l’agenda djihadiste. Peut-on parler d’une syrisation des acteurs terroristes au Sahel ?

Un essor de l’islamo-nationalisme sur le modèle syrien

Comme le HTC dans la bande d’Idlib de 2017 à 2024, le JNIM a profondément changé de stratégie depuis le départ des Français en 2022 à la suite de l’échec de l’opération Barkhane. À l’origine force djihadiste – le mouvement Ansar Dine – alliée aux Touaregs du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), le JNIM aspire désormais à fédérer autour de lui des représentants des différentes ethnies du pays et à se métamorphoser ainsi en une force politique nationale, voire nationaliste.

Abandonnant progressivement le terrorisme tourné contre les civils au profit d’actions de déstabilisation du régime, le JNIM entend devenir une force d’alternative à la junte militaire en s’implantant durablement auprès des populations civiles. C’est dans cette optique que nous pourrions analyser la politique d’ouverture du JNIM aux ethnies importantes du pays : d’abord adressé aux Touaregs en guerre ouverte contre Bamako depuis 2012, le mouvement s’est ouvert aux Peuls depuis l’ouverture de sa branche méridionale très active au Burkina Faso, la Katibat Macina, puis plus récemment aux Bambaras, l’ethnie majoritaire de la région de Bamako.

Le choix de Bina Diarra, dit Al-Bambari, comme porte-parole du groupe montre le refus du JNIM d’être désormais assimilé aux ethnies minoritaires du nord du Mali, alliées régulières des djihadistes, ainsi que le projet des djihadistes de créer autour d’eux un véritable consensus populaire qui dépasse le clivage habituel entre les ethnies nomades plus arabisées du Nord (comme les Touaregs) et les ethnies sédentaires subsahariennes.

Cette politique n’est pas sans rappeler celle menée par le HTC dans la bande d’Idlib de 2017 à 2024. Comme le JNIM, le groupe HTC avait tenté de s’implanter durablement dans les structures sociales locales en s’attirant le soutien des chefs de tribus arabes (les cheikhs). Que ce soit dans une société tribale comme le nord de la Syrie ou dans un cadre multiethnique comme au Mali, les djihadistes aspirent à construire une forme de consensus national autour d’eux afin de pérenniser leur pouvoir.

L’abandon de la lutte contre les « déviants »

D’autant que le JNIM, comme le HTC dans la province d’Idblib de 2017 à 2024, semble renoncer aux modes d’action classique des djihadistes. Depuis le départ des Français, le JNIM n’a revendiqué aucun attentat en dehors du Sahel et semble même abandonner progressivement l’utilisation du terrorisme envers les populations locales comme a pu le faire le HTC à Idlib pendant la guerre civile syrienne.

Depuis l’été 2025, le JNIM concentre ses attaques sur des cibles militaires et économiques (notamment les convois ravitaillant la capitale en carburant) mais renonce de plus en plus aux massacres de civils éloignés de son rigorisme religieux. À cet égard, il est intéressant de relever l’abandon des persécutions contre les Dogons dont AQMI et Ansar Dine avait autrefois combattu violemment les pratiques animistes, au point d’avoir suscité la mobilisation de l’Unesco.

De plus, les politiques systématiques de destruction du patrimoine malien semblent abandonnées par le JNIM. À l’inverse d’Ansar Dine, qui avait, en 2012, saccagé la mosquée de Sankoré à Tombouctou, vestige d’un islam maraboutique syncrétique à l’antithèse du dogmatisme salafiste, le JNIM renonce aux persécutions envers le patrimoine et les identités locales, de peur de perdre le soutien des populations. Cette politique qui n’est pas sans rappeler celle d’Al-Joulani et du HTC envers les chrétiens et les chiites de la bande d’Idlib de 2017 à 2024 et témoigne, comme en Syrie, d’une volonté de pérenniser l’implantation du JNIM dans le paysage politique local.

En effet, comme le HTC, le JNIM entend substituer au djihad global un djihad populaire tourné contre les régimes tyranniques locaux opprimant les civils. L’agence de propagande Al-Zallaqa met souvent en scène le groupe dans un rôle de protecteur des populations contre la violence des juntes militaires. Le JNIM a particulièrement communiqué sur les massacres de Solenzo en mars 2024, perpétrés par l’armée burkinabée sur les civils peuls, et a mené une action de représailles à Diapaga ciblant une base militaire.

À travers ces actions au Burkina Faso comme au Mali, le JNIM veut abandonner son image de groupe terroriste hors sol pour apparaître comme le bouclier des populations locales face à la brutalité des juntes. On retrouve ici la synthèse, à l’origine du succès du HTC en Syrie, entre un djihad régional non global (idée plutôt empruntée à Daech) et le refus de persécuter les populations locales pour s’enraciner dans le paysage politique local (thème cher à plusieurs penseurs d’Al-Qaida comme Al-Zawahiri, notamment lors de sa querelle avec Al-Zarqawi en 2004).

Le même décalage entre la base et les chefs en Syrie et au Mali

Le parallèle entre la Syrie et le Mali devient encore plus éclairant lorsqu’on envisage les limites, voire les relatifs échecs de l’islamo-nationalisme.

Comme en Syrie, la base du JNIM n’approuve pas forcément le refus du djihad intransigeant et les concessions faites par les chefs du groupe à la réalité sociale locale. C’est peut-être ce que montre l’assassinat de la tiktokeuse Mariam Cissé par les miliciens du JNIM, le 7 novembre 2025. Ce meurtre va à l’encontre de la politique d’implantation du JNIM au sein de la population locale et de la propagande qu’il construit depuis plusieurs années. Si bien que l’on pourrait émettre l’hypothèse (invérifiable pour l’instant) que ce meurtre ne reflète pas une décision prise par le commandement du JNIM mais s’apparente à une initiative locale, assez spontanée.

Ces exactions perpétrées par les djihadistes sont d’ailleurs monnaie courante, comme le montre le développement des milices d’autodéfense appelées dozo. Sachant que le massacre de civils dessert objectivement les intérêts politiques du JNIM et s’oppose à son discours de propagande, on peut légitiment penser que ces massacres sont l’action de combattants qui ne partagent pas forcément les efforts de Realpolitik des chefs. Comme en Syrie avec le HTC, la base du JNIM pourrait refuser l’infléchissement que tentent de lui imposer ses leaders, ce qui déboucherait sur des massacres spontanés, comme ceux dont les alaouites ont été victimes après la chute d’Assad en Syrie.

D’autant qu’au Levant comme au Mali, les groupes affiliés à Al-Qaida, en s’implantant dans le tissu social local, se privent du soutien politique des partisans du djihad global et intransigeant. Ces djihadistes les plus radicaux pourraient ainsi grossir les rangs de l’orgnisation État islamique en Syrie ou de sa filiale au grand Sahara.

Les limites de la comparaison

Pour conclure, le djihad syrien entre en résonance avec la métamorphose actuelle du JNIM. Le groupe sahélien s’emploie à implanter le djihad dans le paysage politique malien et dans ses spécificités régionales, témoignant ainsi d’une syrisation du conflit, pour utiliser un néologisme, au point qu’on pourrait considérer la métamorphose du djihad en Syrie comme un nouveau paradigme pour analyser tous les mouvements djihadistes et leurs relations avec leur environnement politique et social régional.

Néanmoins, cette comparaison ne doit pas conduire à oublier ce qui distingue la Syrie du Mali : le JNIM ne peut s’appuyer ni sur une armée nombreuse comme celle de HTC, ce qui l’empêchera de contrôler le pays à court terme, ni sur une puissance tutélaire capable de le financer comme la Turquie en Syrie. Même si la comparaison entre le HTC et le JNIM ne saurait à elle seule expliquer le nouveau visage de la guerre civile au Mali, elle permet bien de prendre la mesure de la révolution copernicienne que la victoire de Joulani (nom de guerre d’Ahmed Al-Charaa) représente aujourd’hui pour l’ensemble des mouvements se réclamant d’Al-Qaida.

Pierre Firode ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview