23.12.2025 à 16:51

République serbe de Bosnie : les enseignements d’une présidentielle très serrée

Neira Sabanovic, Doctorante en science politique, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Texte intégral (2388 mots)

Contraint à la démission par une décision de justice, Milorad Dodik, dirigeant de longue date de la République serbe (l’une des deux entités composant la Bosnie-Herzégovine), proche de Belgrade, de Budapest et de Moscou, n’a pas tout perdu : la présidentielle a été remportée de justesse par un de ses proches, Siniša Karan. Pour autant, l’opposition, malgré un candidat peu connu, a failli l’emporter, et le taux de participation a été très bas. Le parti de Dodik parviendra-t-il à conserver la haute main sur ce territoire miné bien plus par la corruption et le clientélisme que par les tensions ethnonationales ?

Le 23 novembre 2025, l’entité serbe de la Bosnie-Herzégovine, communément appelée République serbe de Bosnie (Republika Srpska, RS), a tenu une élection présidentielle anticipée qui a vu la victoire étriquée de Siniša Karan avec 50,8 % des suffrages. Le candidat issu du Parti social-démocrate indépendant (Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD) de l’ancien président Milorad Dodik s’est imposé face à Branko Blanuša, du Parti démocrate serbe (Srpska demokratska stranka, SDS), qui a remporté 48,8 % des voix.

Le scrutin est intervenu après une période d’importantes turbulences politiques en Bosnie-Herzégovine suite à la condamnation de Milorad Dodik, le 26 février 2025, par la Cour constitutionnelle du pays pour avoir défié l’autorité du Haut Représentant (Office of the High Representative, OHR). Cette condamnation a abouti à la mise à l’écart de Milorad Dodik de la scène politique et à la convocation d’élections anticipées.

L’issue serrée de la présidentielle illustre, d’une part, la capacité du SNSD à maintenir son emprise sur l’appareil politique local, mais aussi, d’autre part, la fragilisation progressive du parti et du leadership de Dodik et un début de recomposition du paysage politique de la RS.

Un système institutionnel hérité de Dayton

La Bosnie-Herzégovine fonctionne depuis les accords de paix de Dayton (qui ont marqué la fin du conflit armé en 1995 et dont l’Annexe 4 constitue la Constitution) sur un modèle de consociationalisme ethnique et de fédéralisme complexe.

L’État est composé de deux entités territoriales : la Fédération de Bosnie-Herzégovine, elle-même divisée en dix cantons majoritairement bosniaques et croates ; et la Republika Srpska, qui est davantage centralisée. À ces entités s’ajoutent les municipalités ainsi que le district autonome de Brčko. Le niveau étatique comporte deux assemblées parlementaires (la Chambre des représentants et la Chambre des peuples), dont la composition reflète le partage du pouvoir entre les peuples constituants du pays : les Bosniaques, les Croates et les Serbes (selon le dernier recensement, effectué en 2013, le pays est composé de 50,1 % de Bosniaques, 30,8 % de Serbes, 15,4 % de Croates et 3,7 % d’« Autres »). Le système est supervisé par le Bureau du Haut Représentant (OHR), une institution internationale chargée de veiller à l’application civile de Dayton et dotée de larges « pouvoirs de Bonn » lui permettant d’imposer des lois ou de démettre des responsables.

L’Allemand Christian Schmidt, l’actuel Haut Représentant, nommé en 2021 par les pays du Conseil de la mise en œuvre de la paix (Peace Implementation Council, PIC), est contesté par la Republika Srpska et par la Russie, qui refusent de reconnaître sa légitimité en raison de l’absence d’aval du Conseil de sécurité de l’ONU pour sa nomination. Ce refus de soutenir Christian Schmidt s’inscrit dans le projet russe et chinois de suppression du Bureau du Haut Représentant afin d’élargir leur sphère d’influence dans le pays et de déstabiliser cette région située aux frontières de l’Union européenne.

La figure politique dominante de la RS, Milorad Dodik, 66 ans aujourd’hui, président de la RS de 2010 à 2018 et de 2022 à 2025, a commencé sa carrière en 1996 comme acteur politique modéré soutenu par les États occidentaux, avant d’opérer un tournant nationaliste en 2006. Il s’est alors progressivement imposé comme le principal leader politique serbe du pays, en développant une rhétorique nationaliste serbe radicale, un discours de haine et un système de pouvoir fondé sur la corruption et le clientélisme qui lui a valu plusieurs sanctions internationales. Son style politique s’est ensuite centré essentiellement sur une rhétorique sécessionniste prônant l’indépendance de l’entité serbe.

Des élections dominées par Milorad Dodik

Malgré ses déclarations répétées selon lesquelles il ne se soumettrait pas aux institutions de Bosnie-Herzégovine, Dodik a finalement accepté la décision de justice en convertissant sa peine d’un an de prison en une amende de 18 000 euros, reconnaissant ainsi implicitement l’autorité de la Cour de Bosnie-Herzégovine.

Après sa condamnation par la justice bosnienne, Dodik s’est empressé de désigner une membre de son entourage proche, Ana Trišić Babić, comme présidente par intérim malgré l’absence de base légale pour cette nomination. Dodik et l’élite politique se tenant derrière lui se sont d’abord opposés à l’organisation d’une nouvelle élection présidentielle en RS, et l’ancien président de la RS a à nouveau menacé d’organiser un référendum à ce sujet, avant de revenir sur cette idée. La nomination d’Ana Trišić Babić illustre cette stratégie d’« occupation » institutionnelle du SNSD qui vise à conserver le levier exécutif quelles que soient les décisions judiciaires ou internationales. L’épisode a renforcé l’image d’un exécutif de la RS prêt à contourner les normes formelles pour prolonger son influence.

La campagne électorale a reproduit les traits récurrents du style politique de Dodik et de son environnement. En mobilisant son registre habituel basé sur un nationalisme serbe agressif et un narratif sécessionniste, Dodik a saturé l’espace médiatique par des discours clivants. Karan, pour sa part, s’est présenté comme le garant de la continuité, fort de son profil technocratique et de son ancrage dans l’appareil sécuritaire en tant qu’ancien ministre de l’intérieur. Face à Karan, le SDS a présenté Branko Blanuša, un universitaire peu connu et sans ancrage politique large, une stratégie de l’opposition qui n’a pas réussi à incarner une alternative crédible face au SNSD.

Sur le plan procédural, l’élection a été entachée d’allégations d’irrégularités dans plusieurs bureaux, notamment dans les villes de Doboj et Zvornik, où l’opposition et la Commission électorale centrale (Centralna Izborna Komisija, CIK), chargée de l’organisation et la supervision de l’ensemble des élections dans le pays, ont dénoncé des pratiques d’abus de fonds publics durant la campagne, de pression sur les électeurs et d’anomalies dans les listes de vote.

Ces incidents s’inscrivent dans des tendances structurelles de clientélisme, de capture des administrations locales et de fragilité des garanties électorales. Les réseaux de dépendance économique et administrative (emplois publics, marchés, transferts) restent des instruments puissants de mobilisation et de contrôle politique en RS.

La manœuvre diplomatique et financière en coulisses a aussi joué. Le desserrement partiel et contesté des pressions internationales a été exploité par les pro-Dodik. En octobre 2025, les sanctions américaines imposées à son réseau proche depuis 2017 ont été levées et ont permis au camp pro-Dodik d’affirmer avoir obtenu une forme de « réhabilitation » internationale et d’afficher un argument électoral de légitimation.

La levée de ces sanctions s’inscrit dans une longue campagne de lobbying probablement financée par l’argent public de la RS. Parallèlement, la Russie et la Hongrie ont maintenu un appui politique visible, marqué par des messages de félicitations et des rencontres bilatérales, renforçant le narratif selon lequel la RS disposerait de parrains internationaux face à l’Occident.

Un tournant pour le SNSD et l’avenir politique de Dodik ?

Toutefois, ces élections indiquent une mutation importante dans la carrière politique de Milorad Dodik et la popularité du SNSD, qui semble s’essoufler. En effet, la mise à l’écart de Dodik de toute fonction publique pendant six ans ouvre une période d’incertitude pour le SNSD, déjà marqué par l’usure du pouvoir, et pourrait encourager certains de ses cadres et membres à prendre leurs distances pour préserver leur propre carrière politique.

L’élection de Karan assure pour le moment la continuité d’un modèle politique centré sur le contrôle partisan des institutions, la politisation des forces de sécurité et la circulation de ressources vers des réseaux clientélistes.

L’opposition, fragilisée par le choix d’un candidat peu visible et par l’absence d’une stratégie unifiée, sort affaiblie et risque de ne pas pouvoir jouer efficacement son rôle de contre-pouvoir.

Toutefois, la victoire étroite du candidat du SNSD et le taux de participation très faible soulignent un désenchantement croissant. L’élite politique semble éloignée des besoins concrets des citoyens de la RS au profit d’une rhétorique axée sur les prétendues tensions ethnonationales. Les derniers résultats électoraux du SNSD, en recul par rapport aux cycles précédents, confirment une érosion du soutien populaire. De plus, la non-participation à la présidentielle d’un des partis les plus populaires en RS, le Parti du progrès démocratique (Partija Demokratskog Progresa, PDP), aurait dû assurer une victoire aisée pour Karan face au SDS, dont le soutien populaire a également été ébranlé ces dernières années. Le succès de Karan s’explique ainsi par la faiblesse de la stratégie de l’opposition et non pas par la popularité du SNSD.

Au plan international, la victoire de Karan maintient les liens géopolitiques de Dodik avec Moscou et Budapest, tandis que les partenaires occidentaux, malgré certaines sanctions et interventions à l’encontre de la personne de Dodik comme celles de l’Allemagne et de l’Autriche, peinent à imposer des corrections structurelles durables.

De plus, cette période électorale a vu émerger une période de tension avec Aleksandar Vučić, le président serbe, dont Milorad Dodik est très proche. Belgrade a notamment exprimé son mécontentement face à la nomination d’Ana Trišić Babić et au retrait soudain de certaines lois déclarées inconstitutionnelles, notamment celles en vertu desquelles Dodik a été condamné par la justice. Le malaise de Belgrade tient probablement au fait que, en obtempérant aux décisions de la justice bosnienne et en retirant les lois inconstitutionnelles, Dodik a implicitement reconnu l’autorité des institutions centrales de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, cette séquence allait à l’encontre de la stratégie de Vučić, qui a historiquement tiré parti de la contestation institutionnelle menée par la RS pour maintenir une influence discrète et une instabilité politique maîtrisée au sein de la Bosnie-Herzégovine.

En conclusion, la récente présidentielle a confirmé que la problématique bosnienne ne relève pas de rivalités ethnonationales. Le clientélisme, la faiblesse des institutions et la capture des médias publics créent un terrain propice à une gouvernance de plus en plus autoritaire, personnalisée et centralisée autour du clan Dodik. Sans réformes institutionnelles fortes et sans restauration de mécanismes indépendants de contrôle, la RS se retrouve dans un cycle de normalisation d’un pouvoir personnalisé avec le SNSD à sa tête, malgré la volonté des partis de l’opposition, même si ceux-ci s’inscrivent pour la plupart dans un courant idéologique nationaliste serbe, de collaborer avec les institutions centrales et apaiser les tensions cycliques initiées par Milorad Dodik.

Neira Sabanovic bénéificie d'une bourse de recherche Aspirant du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS - Belgique) pour mener sa recherche doctorale.

22.12.2025 à 17:46

L’Afrique subsaharienne, nouvel eldorado pour l’État islamique ?

Pierre Firode, Professeur agrégé de géographie, membre du Laboratoire interdisciplinaire sur les mutations des espaces économiques et politiques Paris-Saclay (LIMEEP-PS) et du laboratoire Médiations (Sorbonne Université), Sorbonne Université

Texte intégral (3390 mots)

Le djihadisme international, en recul au Moyen-Orient, est revitalisé depuis plusieurs années dans plusieurs régions d’Afrique – essentiellement dans les zones frontalières entre États affaiblis où vivent des populations marginalisées. De la région des trois frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali à l’est de la République démocratique du Congo, en passant par le lac Tchad, des dynamiques similaires sont à l’œuvre.

Le djihad global incarné par le groupe État islamique (EI) est incontestablement en recul au Moyen-Orient. L’EI a perdu la grande majorité de son éphémère califat et les pertes que lui a infligées la coalition internationale s’avèrent difficilement remplaçables. L’enracinement du groupe dans les sociétés moyen-orientales a lui aussi décliné significativement au cours de ces dernières années : l’EI se retrouve éclipsé par des groupes qui prônent un djihad d’abord régional voire national et qui, bien que salafistes, renoncent au terrorisme international, à l’image du groupe Hayat Tahrir Al-Cham (HTC) en Syrie ou des talibans en Afghanistan.

À l’inverse, l’EI semble particulièrement gagner du terrain sur le continent africain : au Nigeria, Boko Haram connaît une spectaculaire ascension depuis son allégeance à l’EI en 2015 tandis que les Forces démocratiques alliées (ADF), groupe djihadiste d’Afrique centrale rallié en 2017 à l’EI, s’implantent durablement au nord de la RDC dans la région du Nord-Kivu.

Le Sahel s’inscrit lui aussi dans cette dynamique globale puisque le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM), affilié à Al-Qaida, ne parvient pas à supplanter totalement la filiale de l’EI dans la région, l’État islamique dans le Grand Sahara, qui gagne du terrain au Mali, au Niger comme au Burkina Faso.

Au vu de cette régression de l’EI au Levant et de son ascension en Afrique, il serait pertinent de repenser la relation centre/périphérie dans le monde du djihad global. Le continent africain devient peu à peu l’épicentre de l’EI, qui pourrait renoncer aux rêves de réaliser le Sham (un État regroupant les sunnites de la région) en Orient au profit d’un califat en terre africaine.

Quelles opportunités stratégiques le continent africain offre-t-il à l’EI ? Le groupe pourrait-il installer son sanctuaire en Afrique, inaugurant ainsi un nouvel âge dans l’histoire du djihad ?

L’émergence de sanctuaires transfrontaliers propices au djihad

L’implantation de l’EI en Afrique répond à une logique géographique récurrente : le groupe s’enracine dans des espaces transfrontaliers où les djihadistes utilisent les frontières internationales comme un refuge leur permettant d’échapper aux offensives des armées conventionnelles qu’ils affrontent. Le cas de la zone dite des « trois frontières » entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est de ce point de vue emblématique.

Dans cette zone transfrontalière à cheval sur les trois pays, les djihadistes de l’État islamique dans le Grand Sahara peuvent échapper aux offensives de l’armée nigérienne en se réfugiant au Mali ou au Burkina Faso, les armées conventionnelles étant, à l’inverse des groupes terroristes, contraintes de respecter les frontières internationales et la souveraineté des pays voisins. D’autant que les trois pays ne parviennent plus à coordonner leurs efforts militaires contre les djihadistes, comme le montre l’échec cuisant du G5 Sahel.

Créé à l’initiative de la France et des pays du Sahel dans le contexte de l’opération Barkhane, le G5 Sahel se voulait une réponse au djihad transnational régional. L’organisation devait permettre la coopération des armées burkinabée, nigérienne et malienne, censées agir de façon concertée des trois côtés de la zone de frontière afin d’acculer les djihadistes et de les priver d’opportunités de replis. Le départ, en 2022, de la France, qui était à l’origine de cette initiative militaire, suivie par le retrait du Mali et du Burkina Faso la même année puis du Niger en 2023, a mis fin à toute forme de coordination transnationale efficace dans la région.

L’Alliance des États du Sahel (AES), créée en 2023 pour remplacer le G5 Sahel, n’a pas débouché sur des actions militaires transfrontalières concrètes tandis que les miliciens russes de l’Africa Corps, certes implantés au Mali, au Niger comme au Burkina Faso, enchaînent les revers militaires notamment depuis leur défaite face aux Touaregs à l’été 2025 dans la région de Kidal et n’ont jamais repris le contrôle de la zone des trois frontières.

Cette situation n’est pas sans rappeler le rôle qu’a joué la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan pendant l’occupation américaine de l’Afghanistan : comme les terroristes au Sahel, le réseau Al-Qaida avait pu survivre à l’incroyable effort des États-Unis et de leurs alliés en se réfugiant au Pakistan en 2005, dans les zones tribales, là où l’armée américaine ne pouvait pas se déployer sans risquer de déstabiliser complètement son allié pakistanais.

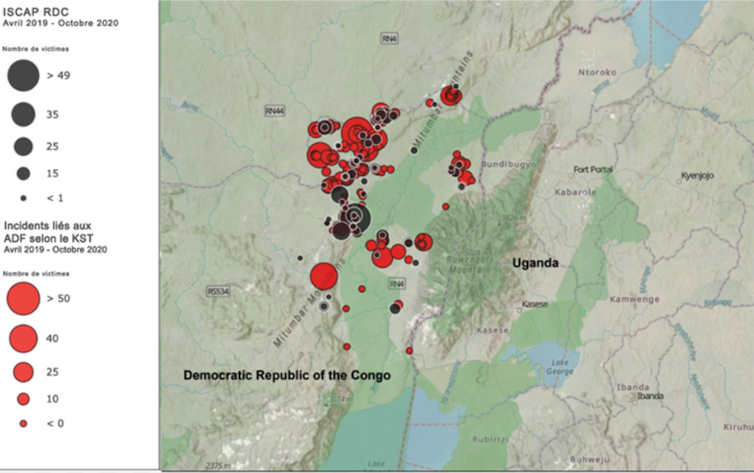

Cette configuration géographique « à l’afghane » concerne aussi les deux autres foyers du djihad en Afrique : la région du lac Tchad et le Nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC).

Dans cette dernière région, les djihadistes des ADF exploitent particulièrement l’« effet refuge » de la frontière entre l’Ouganda et la RDC. À l’origine, les ADF constituent un groupe djihadiste purement ougandais en lutte contre le gouvernement du pays. Mais à la fin des années 1990, les offensives répétées de l’armée ougandaise ont obligé le mouvement terroriste à migrer en direction de la RDC, où se situe désormais son sanctuaire, depuis lequel les djihadistes déstabilisent non seulement le Kivu mais aussi l’Ouganda, tout en échappant autant à l’armée congolaise qu’aux forces ougandaises.

Comme dans la zone des trois frontières, la frontière entre l’Ouganda et la RDC restreint les manœuvres des troupes conventionnelles, mais reste complètement ouverte aux groupes terroristes puisqu’elle sépare des États faillis qui n’ont pas les moyens d’assurer un véritable contrôle frontalier. D’autant que le Kivu comme la zone des trois frontières constituent de véritables zones grises, périphériques, où la présence de milices, la faiblesse des infrastructures, la distance par rapport aux centres du pouvoir rendent la présence de l’autorité régalienne pour le moins superficielle.

Des périphéries marginalisées en voie de devenir des terres de djihad

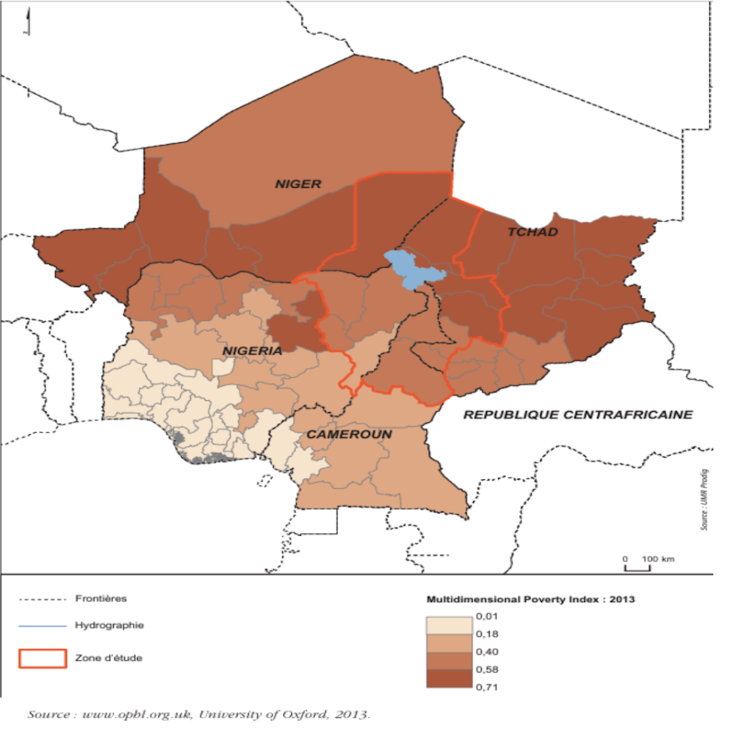

En plus d’être des espaces transfrontaliers, les nouveaux sanctuaires de l’EI en Afrique s’apparentent à des territoires marginalisés politiquement, économiquement et, parfois, culturellement. Éloignés des métropoles qui polarisent l’activité économique, peuplés d’ethnies minoritaires, ces territoires sont touchés par un rejet de l’État central, un régionalisme voire un sécessionnisme que l’EI exploite pour grossir ses rangs.

Le cas du Lac Tchad, territoire à cheval sur le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, est emblématique de ce lien entre marginalisation des territoires et développement de l’EI. Le groupe Boko Haram, affilié à l’EI depuis 2015, s’y appuie sur le sentiment d’abandon que nourrissent les ethnies musulmanes Haoussa et Kanouri peuplant le nord du pays, à l’encontre d’un État nigérian dominé par les ethnies chrétiennes du sud, comme les Yorubas.

D’autant que Boko Haram peut élargir son recrutement aux populations précarisées par l’assèchement du lac Tchad, qui basculent dans une économie de prédation à défaut de pouvoir produire de quoi se nourrir. Dans son ouvrage L’Afrique sera-t-elle la catastrophe du XXIe siècle ?, Serge Eric Menye avait déjà bien montré le lien entre marginalisation économique de certains territoires ruraux africains privés de débouchés économiques d’une part et développement du djihadisme d’autre part. Dans ces territoires, des activités criminelles, à l’image des « coupeurs de routes » autour du Lac Tchad, s’installent afin de pallier le recul de l’économie productive et créent un terreau particulièrement fertile pour le développement des groupes djihadistes.

Ces territoires offrent aux djihadistes la possibilité de développer leur classique discours de propagande appelant au djihad dit « défensif ». Au Kivu comme au nord du Nigeria, les musulmans constituent une minorité nationale, dominée par des pouvoirs exercés par (ou assimilés à) des populations chrétiennes. Cette réalité culturelle et politique sert le narratif de l’EI qui consiste souvent à mobiliser les musulmans pour protéger un « Dar al-Islam » menacé par un État « mécréant ». L’objectif proclamé – défendre des musulmans « opprimés » par un État « infidèle » – pourrait drainer des combattants de l’ensemble de l’Oumma, et il ne fait aucun doute que l’EI tentera de jouer cette carte à mesure que les marges musulmanes du Nigeria ou du Congo s’enfonceront dans la violence ou subiront les représailles des armées conventionnelles ou des milices locales non musulmanes comme les Maï-Maï au Kivu.

De ce point de vue, les territoires les plus prometteurs dans l’optique djihadiste sont ceux qui se trouvent à la frontière de l’Afrique chrétienne et de l’Afrique musulmane, comme la RDC ou le Nigeria.

Les freins à l’explosion du djihad africain

Même si le Kivu, le lac Tchad ou la zone des trois frontières tendent à devenir des sanctuaires de l’EI, l’analyse de ces territoires laisse apparaître plusieurs obstacles à l’implantation des djihadistes en Afrique.

Les mouvements djihadistes, tels qu’Al-Qaida en Irak puis son successeur l’EI, devaient leur succès au rejet par les populations locales d’une occupation étrangère : la filiale irakienne d’Al-Qaida s’était d’abord construite comme un mouvement de résistance à l’occupation américaine dans les villes du triangle sunnite au printemps 2003. Or, depuis le départ des Français du Mali, aucune puissance internationale (hormis la Russie) n’est présente dans les territoires touchés par le djihadisme, ce qui empêche les mouvements djihadistes africains de se présenter en force de résistance luttant contre une occupation étrangère.

Au lieu de s’opposer à des forces d’occupation, les djihadistes maliens, nigérians ou congolais se retrouvent souvent face à des milices locales comme les Maï-Maï au Congo ou les dozos au Mali : en Afrique, contrairement au Moyen-Orient, l’esprit local de résistance, bien loin de profiter aux djihadistes, joue clairement contre eux.

D’autant que la guerre contre les « musulmans déviants », autre moteur du djihad tel que le conçoit l’EI, ne semble pas trouver en Afrique un terreau favorable. En effet, quel que soit le pays considéré, la grande majorité des musulmans africains demeurent sunnites, malgré un essor récent du chiisme en Afrique de l’Ouest, si bien que les djihadistes de l’EI ne pourront pas transformer leur combat en une fitna (révolte) tournée contre les chiites, contrairement à leurs prédécesseurs irakiens ou syriens.

Privés du ressentiment antichiite ainsi que de l’esprit de résistance qui ont poussé tant d’Irakiens à rejoindre Al-Qaida en Irak puis l’État islamique, les djihadistes africains ne peuvent pas non plus s’appuyer sur la radicalité des populations locales. Majoritairement malikite, l’islam subsaharien reste moins exposé aux progrès de l’intégrisme que les territoires du Moyen-Orient dans lesquels l’approche hanbalite de l’islam permet des transferts plus faciles vers l’extrémisme.

Ainsi, le lac Tchad, la zone des trois frontières ou le Nord-Kivu pourraient, en théorie, devenir un « nouvel Afghanistan » pour reprendre les termes de Seidik Abba dans son ouvrage Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous. Ces territoires présentent des caractéristiques géopolitiques communes : constitution d’un sanctuaire transfrontalier autour de périphéries marginalisées politiquement, culturellement et économiquement.

L’État islamique semble parfaitement conscient des opportunités que lui offre le continent africain, comme le montre l’essor de Boko Haram au Nigeria ou celui des ADF au Congo. Pour autant, aucune des trois provinces africaines de l’EI ne s’est pour l’instant substituée au berceau irako-syrien, malgré les défaites militaires de l’organisation au Levant.

Sans doute faut-il voir ici, entre autres facteurs explicatifs, l’effet des réticences des djihadistes à l’idée de déplacer l’épicentre du djihad du monde arabe vers les périphéries du monde musulman. Néanmoins, cet univers mental djihadiste où le monde arabe constitue encore le centre semble de plus en plus en décalage avec la réalité géographique du djihad dont l’Afrique subsaharienne tend à devenir l’épicentre.

Pierre Firode ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.12.2025 à 19:23

Publication de documents dans l’affaire Epstein : pourquoi les victimes méritent plus d’attention que la « liste » des hommes puissants

Stephanie A. (Sam) Martin, Frank and Bethine Church Endowed Chair of Public Affairs, Boise State University

Texte intégral (3059 mots)

Contrainte par la loi, l’administration Trump a rendu publics, vendredi 19 décembre, plusieurs milliers de documents relatifs au criminel sexuel Jeffrey Epstein, décédé en 2019. Mais, alors que les hommes puissants associés à l’affaire sont nommés, leurs profils analysés et disséqués en détail, les victimes survivantes, en revanche, restent le plus souvent une entité floue, reléguée à l’arrière-plan.

Le ministère de la justice états-unien a procédé à la divulgation partielle de documents issus de ce que l’on appelle désormais couramment les « dossiers Jeffrey Epstein ». D’autres publications sont attendues, à une date qui n’a pas encore été précisée. Sur une page spécifique de son site Internet, intitulée « Epstein Library », le ministère met à disposition divers documents, notamment des pièces judiciaires et d’autres archives rendues publiques en réponse à des demandes fondées sur la loi sur la liberté de l’information.

Leur publication a été ordonnée par le Congrès dans le cadre d’une loi bipartisane adoptée en novembre 2025. La date butoir fixée au 19 décembre 2025 a été respectée : le ministère de la justice a rendu publique une partie des documents en sa possession, environ huit heures avant l’expiration du délai.

Ces dossiers seront désormais scrutés, commentés et débattus par les responsables politiques comme par le grand public, avant d’être largement relayés dans les médias. Il s’agit du dernier épisode d’une affaire qui fait les gros titres depuis des années, mais selon un cadrage bien particulier. Une question domine en effet la couverture médiatique : « Quels hommes riches et puissants pourraient figurer sur la fameuse “liste” associée à ces dossiers ? » Les journalistes comme le public attendent de voir ce que ces documents révéleront au-delà des noms déjà connus, et si la supposée liste des clients dont la rumeur fait état depuis déjà longtemps finira par se matérialiser.

La tension entre récit dominant et voix des victimes

Jusqu’à présent, les titres se sont surtout concentrés sur des élites anonymes et sur les personnalités susceptibles d’être compromises ou mises en cause, reléguant au second plan celles dont la souffrance a pourtant rendu cette affaire digne de l’attention médiatique : les jeunes filles et les jeunes femmes victimes d’abus et de trafic sexuels de la part de Jeffrey Epstein.

Parallèlement, aux États-Unis, de nombreux articles ou reportages ont été consacrés aux victimes dans les médias. Certains d’entre eux, notamment sur CNN, ont régulièrement donné la parole aux victimes d’Epstein et à leurs avocats pour qu’ils puissent réagir aux derniers développements de l’affaire. Ces articles, émissions et reportages rappellent qu’il existe une autre version des faits, centrée sur les jeunes femmes au cœur de cette affaire, pour essayer de comprendre ce qu’elles ont vécu. Cette approche traite les victimes comme de véritables sources d’information, et non comme de simples preuves de la chute ou de la disgrâce d’autrui.

La coexistence de ces deux récits met en lumière un problème plus profond. Après l’apogée du mouvement #MeToo, le traitement médiatique des violences sexuelles et le débat public à leur sujet ont clairement évolué. Davantage de victimes prennent aujourd’hui la parole publiquement sous leur propre nom, et certains médias ont su s’adapter à cette évolution.

Pourtant, des conventions solidement ancrées quant à ce qui est considéré comme une information journalistique – conflits, scandales, figures influentes et rebondissements dramatiques – continuent de déterminer quels aspects de la violence sexuelle accèdent à la une des journaux et lesquels demeurent relégués en marge de l’actualité.

Cette tension soulève une question essentielle : alors même que la loi états-unienne autorise largement la divulgation de l’identité des victimes de violences sexuelles, et que certaines survivantes demandent explicitement à témoigner à visage découvert, pourquoi les pratiques journalistiques continuent-elles si souvent à taire leurs noms et à reléguer ces victimes au second plan dans le traitement de l’information ?

Ce que la loi autorise aux États-Unis – et pourquoi les rédactions s’en abstiennent le plus souvent

La Cour suprême des États-Unis a jugé, à de nombreuses reprises, que le gouvernement ne peut généralement pas sanctionner les organes de presse pour avoir publié des informations véridiques issues de documents publics, y compris lorsque ces informations révèlent l’identité d’une victime de viol.

Lorsque, dans les années 1970 et 1980, certains États ont tenté de punir les médias qui identifiaient des victimes à partir de noms déjà mentionnés dans des documents judiciaires ou des rapports de police, la Cour suprême a estimé que ces sanctions violaient le premier amendement de la Constitution états-unienne.

La réaction des rédactions a toutefois été paradoxale : plutôt que d’assouplir leurs pratiques, elles ont renforcé les limites qu’elles s’imposaient. Sous la pression des militantes féministes, des associations de défense des victimes et parfois de leurs propres journalistes, de nombreux médias ont adopté des politiques interdisant purement et simplement l’identification des victimes d’agressions sexuelles, en particulier sans leur consentement explicite.

Les codes de déontologie journalistique encouragent désormais les journalistes à « minimiser les dommages », à faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils nomment des victimes de crimes sexuels et à tenir compte des risques de retraumatisation ou de stigmatisation.

Autrement dit, ce que la loi américaine autorise est précisément ce que les règles éthiques des rédactions déconseillent.

Comment l’anonymat est devenu la norme et comment le mouvement #MeToo a rebattu les cartes

Pendant une grande partie du XXᵉ siècle, les victimes de viol étaient systématiquement nommées dans les médias américains – une pratique qui reflétait profondément les inégalités de genre de l’époque. La réputation des victimes était perçue comme un bien public, tandis que les hommes accusés de violences sexuelles faisaient souvent l’objet de portraits empathiques et détaillés.

À partir des années 1970 et 1980, les mouvements féministes ont mis en lumière le sous-signalement massif des agressions sexuelles et la stigmatisation des victimes. Les militantes ont fondé des centres d’aide et des lignes d’assistance, documenté la rareté des poursuites judiciaires et souligné qu’une femme craignant de voir son nom publié dans la presse pouvait renoncer à porter plainte.

Les législateurs ont adopté des « lois sur la protection des victimes de viol » qui limitaient l’utilisation des antécédents sexuels des victimes devant les tribunaux. Certains États sont allés jusqu’à interdire explicitement la publication de leur identité.

Dans ce contexte, et sous l’effet conjugué de ces réformes et de la pression féministe, la plupart des rédactions ont adopté, dans les années 1980, une règle par défaut consistant à ne pas nommer les victimes.

Plus récemment, le mouvement #MeToo a marqué un nouveau tournant. Des victimes issues du monde professionnel, politique ou du divertissement, ont choisi de témoigner publiquement, souvent sous leur propre nom, pour dénoncer des abus systémiques et des stratégies de dissimulation institutionnelle. Ces prises de parole ont contraint les rédactions à reconsidérer les voix qu’elles mettaient en avant dans leurs enquêtes.

Pourtant, #MeToo s’est aussi inscrit dans des conventions journalistiques préexistantes, où l’attention reste largement focalisée sur des hommes puissants et médiatisés, leurs chutes spectaculaires et des « moments de révélation ». Ce cadrage laisse peu de place aux réalités moins sensationnelles, mais essentielles, du processus de reconstruction, des incertitudes juridiques et des réponses communautaires.

Les effets involontaires du maintien de l’anonymat des survivantes

Il existe de bonnes raisons de préserver l’anonymat des victimes.

Les survivantes peuvent être exposées au harcèlement, à des discriminations professionnelles ou à des représailles de la part de leurs agresseurs si leur identité est révélée. Pour les mineures, se posent en outre des enjeux liés à la persistance des traces numériques. Dans certaines communautés où la violence sexuelle est fortement stigmatisée, l’anonymat peut littéralement constituer une protection vitale.

Mais des recherches sur le cadrage médiatique montrent que la manière dont les noms – ou leur absence – sont mobilisés n’est pas neutre.

Lorsque la couverture médiatique s’attache à décrire l’auteur présumé comme une figure complexe – dotée d’un nom, d’une carrière et d’une trajectoire – tout en reléguant la personne agressée au statut abstrait de « victime » ou « d’accusatrice », le public tend davantage à éprouver de l’empathie pour le suspect et à scruter le comportement de la victime.

Dans des affaires très médiatisées, comme celle de Jeffrey Epstein, cette dynamique est exacerbée. Les hommes puissants qui leur sont associés sont nommés, leurs profils analysés et disséqués. Les survivantes, sauf lorsqu’elles parviennent elles-mêmes à se faire entendre, demeurent une entité indistincte, reléguée à l’arrière-plan. L’anonymat censé les protéger tend alors à lisser leurs expériences, réduisant des récits singuliers de manipulation, de coercition et de survie à une catégorie sans visage.

Ce que cela révèle de notre conception de « l’actualité »

Cet effacement contribue à éclairer ce qui se joue aujourd’hui dans l’affaire Epstein. Le suspense médiatique ne réside pas tant dans la possibilité que d’autres victimes prennent la parole que dans les répercussions que ces témoignages pourraient avoir sur les hommes influents dont les noms seraient cités. Le cœur du récit s’est déplacé vers une question implicite : quels noms sont jugés dignes d’entrer dans l’espace médiatique – et lesquels restent en marge de l’histoire.

En anonymisant systématiquement les survivantes tout en traquant sans relâche une supposée liste de clients d’hommes puissants, les médias envoient, souvent malgré eux, un message clair sur les personnes qui comptent le plus.

Dans ce cadre, le scandale Epstein ne se concentre plus d’abord sur ce qui a été infligé pendant des années aux jeunes filles et aux jeunes femmes concernées, mais sur les membres de l’élite susceptibles d’être embarrassés, impliqués ou exposés publiquement.

Une approche journalistique véritablement centrée sur les survivantes partirait d’un autre ensemble de questions : quelles survivantes ont choisi de témoigner officiellement, et pour quelles raisons ? Comment les médias peuvent-ils respecter l’anonymat lorsqu’il est demandé, tout en continuant à restituer l’identité, la trajectoire et l’humanité des victimes ?

Il ne s’agit pas seulement d’un enjeu éthique, mais aussi d’un choix éditorial. Il revient aux rédacteurs et aux journalistes de s’interroger sur ce qui fait réellement l’importance d’un article par exemple sur l’affaire Jeffrey Epstein : la révélation du prochain nom célèbre sur une liste ? ou le récit de la vie des personnes dont les abus ont précisément conféré à ces noms leur valeur médiatique ?

Stephanie A. (Sam) Martin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview