01.01.2026 à 09:44

Quelles cartes postales hivernales en 2050 ? Imaginer ensemble un futur désirable pour les stations de montagne

Angèle Richard, Stratégie et Innovation, Université Savoie Mont Blanc

Élodie Gardet, Docteur en en Sciences de Gestion, Université Savoie Mont Blanc

Romain Gandia, Maître de conférence, Organizational Studies, Business Administration à l'Université Savoie Mont Blanc, IAE Savoie Mont Blanc

Texte intégral (1795 mots)

Alors que les Alpes subissent de plein fouet le changement climatique, la transformation du modèle économique des stations reste compliquée, souvent entravée par des tensions et des intérêts divergents. Une nouvelle méthode participative propose de dépasser ces blocages grâce à une approche originale : l’utopie. De quoi stimuler l’imagination pour bâtir une vision partagée d’un futur plus désirable. Celle-ci a été expérimentée au cours d’ateliers où les différentes parties prenantes d’une station de montagne ont été invitées à créer leur propre carte postale de montagne à l’horizon 2050.

Les Alpes françaises comptent parmi les régions les plus exposées au changement climatique. Les stations de montagne y sont directement confrontées, notamment face à la raréfaction de la neige. En mars 2024, la Cour des Comptes constatait l’insuffisance des stratégies d’adaptation mises en place dans ces stations. Celles-ci doivent impérativement transformer leur business model, encore largement centré sur le « tout-ski ».

Cette transformation est nécessaire pour préserver leur performance dans une perspective soutenable. Mais transformer un territoire est plus complexe qu’un simple changement d’offre touristique. Comment amorcer cette transformation ? Avec quelles parties prenantes ? Comment construire une vision commune, quand chacun perçoit la montagne à travers son propre prisme et ses propres intérêts ? Dans quelle direction stratégique s’engager ?

Ces questions sont d’autant plus cruciales que plusieurs tentatives d’innovations en la matière ont déjà échoué, notamment du fait de résistances ou de conflits d’intérêts entre les différentes parties prenantes concernées par ces innovations : exploitants, commerçants, élus, touristes…

Un exemple emblématique de ce type de conflits d’intérêts est la question de l’eau. En effet, elle est utilisée à la fois pour garantir les conditions d’enneigement des domaines skiables (ce qui permet de maintenir l’attractivité touristique en hiver) et pour répondre aux besoins des populations locales et des milieux naturels en montagne.

L’une des principales difficultés tient à la capacité de construire un alignement partagé entre les différents acteurs de la montagne. Cette quête doit reposer sur une proposition de valeur commune. Pour ce faire, nous avons adopté avec des collègues, dans une étude récemment publiée, une méthode de prospective originale basée sur ce qu’on appelle des « scénarios utopistes ».

L’intérêt ? Stimuler l’imaginaire collectif en insistant davantage sur les représentations partagées. Nous avons expérimenté la démarche à l’échelle d’une station de montagne à travers des ateliers participatifs, où ces différents interlocuteurs ont été encouragés à concevoir leur propre « utopie », sous la forme d’une carte postale fictive à l’horizon 2050.

À lire aussi : Changement climatique : les stations de ski doivent-elles encore investir dans la production de neige pour s’adapter ?

L’utopie, une méthode prospective qui favorise le dialogue

Pour surmonter les difficultés évoquées précédemment, il faut avoir recours à des méthodes capables de faire dialoguer toutes les parties prenantes pour créer ensemble une nouvelle proposition de valeur. La prospective stratégique répond précisément à cet enjeu. En élaborant des scénarios exploratoires, elle crée un espace de réflexion où chacun peut se projeter plus librement face aux enjeux du changement climatique.

Les scénarios utopistes, en particulier, permettent l’émergence d’imaginaires collectifs capables de dépasser les représentations individuelles et leurs blocages cognitifs, comme la peur du changement. L’utopie permet d’apporter un regard critique sur l’existant tout en ouvrant la voie à un futur commun plus désirable. Elle peut alors devenir un guide d’action et contribuer à reconfigurer les relations.

La méthode des scénarios utopistes que nous proposons, déployée dans le cadre d’ateliers participatifs, peut avoir un pouvoir transformateur sur les représentations individuelles et collectives de ce que peut être un modèle d’affaires soutenable pour les stations de montagne.

À lire aussi : Une brève histoire de l’utopie

La démarche consiste à :

d’abord proposer une relecture de l’existant à partir des représentations individuelles,

puis faire émerger d’autres représentations collectives plus soutenables, à travers le dialogue et l’imagination.

à partir de celles-ci, plusieurs propositions de valeur sont élaborées par les participants pour favoriser l’alignement entre les acteurs. L’idée est de construire des propositions qui fédèrent davantage qu’elles divisent.

un enjeu clé est de renforcer la désidérabilité de ces orientations futures et de redonner du sens au processus de transformation.

À lire aussi : Penser l’avenir : qu’est-ce que la « littératie des futurs » ?

Quand imaginer ensemble aide à se projeter

Mais avant même d’envisager la création de scénarios utopistes, la priorité est d’ouvrir le dialogue. Cette première étape est décisive : elle permet de faire émerger des représentations individuelles fondées sur leurs intérêts, attentes, besoins et préoccupations respectives.

Cette étape permet d’identifier un enjeu véritablement partagé, capable de servir de point d’ancrage à la transformation du business model existant. Parmi les thématiques évoquées lors de nos ateliers, figurait notamment la quête d’un développement économique fondé sur la sobriété en ressources naturelles, tout en restant en harmonie avec l’environnement montagnard.

Une fois ces enjeux clarifiés, les parties prenantes ont été invitées à imaginer ensemble ce que pourrait être la proposition de valeur d’un futur business model pour la station. Pour nourrir cette réflexion, elles ont chacune conçue une utopie, sous la forme d’un parcours client situé en 2050, incarnée par une carte postale fictive. Cet exercice permet d’esquisser une nouvelle proposition de valeur et d’en explorer la désirabilité, en mobilisant l’imagination et les capacités de projection dans le futur.

Cet exercice a donné naissance à plusieurs directions possibles. Citons par exemple les propositions suivantes, qui ont émergé lors des ateliers :

un tourisme axé sur le bien-être et la reconnexion au vivant,

un écotourisme valorisant l’engagement actif du touriste dans la découverte du patrimoine territorial,

ou encore un tourisme expérientiel centré sur l’authenticité et l’immersion dans les savoir-faire locaux.

Toutes ces représentations collectives ont ensuite été discutées de manière critique afin d’anticiper leurs limites potentielles telles que la surcharge d’activités, les tensions autour des ressources ou encore les risques de surfréquentation.

Malgré cette prise de recul, ces idées ont été majoritairement perçues comme désirables et mobilisatrices. Le recours aux scénarios utopistes a permis aux participants de relâcher les contraintes du présent, de mobiliser leur imaginaire et de se projeter dans un futur vu comme moins anxiogène.

L’utopie pour briser la glace ?

Les scénarios utopistes apparaissent ainsi comme un levier stratégique intéressant pour penser de nouveaux business models soutenables :

D’abord parce qu’ils aident à prendre de la distance par rapport au modèle actuel. Ils offrent un espace de réflexion afin d’imaginer ceux du futurs, tout en restant ancré dans des enjeux réels et tangibles.

Ces visions ne relèvent pas nécessairement de fictions déconnectées : l’utopie permet de transposer ici un idéal déjà observé ailleurs, sur d’autres territoires, dans d’autres secteurs ou encore d’autres industries.

Enfin, en rapprochant les représentations individuelles, elle tend à réduire les risques d’échecs et de tensions liés aux divergences d’intérêts, souvent responsables de blocages dans des démarches de co-création de valeur.

Ainsi, nous constatons que les scénarios utopistes permettent de « briser la glace » entre les différentes parties prenantes. En effet, ils offrent un appui stratégique précieux pour initier un projet de transformation, parce qu’ils facilitent l’entrée en relation et le dialogue entre les acteurs du territoire. Ils favorisent ainsi l’émergence de représentations collectives partagées.

Néanmoins, pour que ces visions communes de business models soutenables puissent devenir opérationnelles, une phase d’ajustement intermédiaire reste nécessaire. Dans les premières phases d’un projet de transformation, le défi principal reste de mobiliser autour d’un enjeu commun et séduisant. Sous cet angle, les scénarios utopistes peuvent jouer un rôle mobilisateur et fédérateur en amont.

À lire aussi : Entre utopie et dystopie, créer un langage végétal

Angèle Richard est membre de l'Institut de Recherche en Gestion et Economie. Elle a reçu des financements de la Chaire Tourisme Durable de l'Université Savoie Mont Blanc.

Romain Gandia et Élodie Gardet ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

24.12.2025 à 16:30

Quel rôle pour la production hors-sol dans l’agriculture de demain ?

Marie-Pierre Bruyant, Sciences végétales, UniLaSalle

Adrien Gauthier, Enseignant-chercheur en Phytopathologie - Unité de Recherche AGHYLE - Responsable du Parcours Métier Farming for the Future, UniLaSalle

Texte intégral (2224 mots)

Produire des légumes en hydroponie, en aéroponie ou en aquaponie. Tel est le pari de la production agricole hors-sol qui suscite ces dernières années tantôt l’engouement, tantôt la critique. Quels atouts et quelles limites présente-t-elle, et quel rôle lui donner dans l’indispensable transition que doit connaître l’agriculture ?

Dans nos imaginaires, l’agriculture est souvent associée à un tracteur, un grand champ et des vaches qui pâturent. Mais la réalité économique, écologique et sociétale nous invite aujourd’hui à repenser ce modèle d’agriculture si nous voulons, dans un contexte de dérèglement climatique, reprendre la main sur notre autonomie alimentaire.

Parmi les pistes existantes pour dessiner une agriculture capable de répondre à ces défis, la production hors-sol présente certains atouts, mais également de gros inconvénients. Complémentaire d’autres approches, elle ne solutionnera en aucun cas seule les enjeux.

Changement climatique, urbanisation et pertes de sols agricoles

Le dérèglement climatique, par les phénomènes climatiques extrêmes courts, mais intenses et fréquents qu’il engendre, affecte déjà profondément les productions agricoles de certaines régions du monde. Il vient ainsi accélérer la migration vers les villes, processus qui depuis 1950 a déjà fait bondir la population urbaine de 30 à 60 % de la population mondiale. Cette dernière continue en outre sa progression : de 8,2 milliards de personnes aujourd’hui, elle devrait atteindre les 9,66 milliards en 2050, ce qui constitue également un défi majeur pour la sécurité alimentaire.

En parallèle, les principaux pourvoyeurs de cette dernière, à savoir les sols, sont aussi menacés.

Par l’artificialisation d’une part, directement liée à l’urbanisation, qui se manifeste en France par la disparition annuelle de 24 000 ha d’espaces naturels ou agricoles chaque année au profit de l’urbanisation et l’industrialisation.

Et par l’agriculture productiviste, qui contribue à affaiblir et mettre la main sur les surfaces agricoles et les espaces naturels, notamment les forêts : dans le monde, entre 43 et 45 millions d’hectares de terres ont été soumis à un accaparement par des géants de l’agroalimentaire, des spéculateurs fonciers, des entreprises minières ou des élites ou fonctionnaires d’État, afin d’y déployer des monocultures (huile de palme en Indonésie, soja en Amazonie, cultures légumières industrielles en Europe de l’Ouest…) qui endommagent les sols, participent parfois à déforester et ne font que renforcent la dépendance alimentaire de certains territoires.

Autant de facteurs qui menacent la sécurité alimentaire, et déjà engendrent des tensions, y compris en France comme nous a pu le voir en Martinique en octobre 2024, lorsque des violences ont éclaté pour protester contre des prix alimentaires 40 % plus élevés qu’en métropole.

Les productions hors-sol

Face à ces situations complexes, une évolution de nos systèmes agricoles est nécessaire. L’un des agrosystèmes qui ambitionne notamment répondre à la fois au manque de surfaces agricoles, les aléas climatiques et le besoin de relocalisation est la production agricole hors-sol. Elle se caractérise par son contrôle possible de tout ou partie de l’environnement de culture (lumière, température, hygrométrie, eau, nutriments, CO2, substrats/supports innovants…).

Surtout, elle facilite l’atténuation des effets du changement climatique comme la sécheresse, les inondations ou le gel tardif et est peu gourmande en eau. Certaines fermes hors-sol s’établissent dans des bâtiments réhabilités, des sous-sols ou des toits, ce qui n’occupe pas de nouvelles terres agricoles. Cette installation proche des centres-villes permet une production locale et faible en intrants, qui limite les coûts d’exportation et évite une contamination potentielle des sols.

Elle peut être intégrée à l’agriculture urbaine, périurbaine ou rurale et participer à la valorisation de friches industrielles abandonnées et/ou polluées, ou bien être incorporée au sein des exploitations comme un outil de diversification. Cela demande un contrôle parfait des paramètres physico-chimiques et biologiques de la croissance des plantes : d’abord la maîtrise des substrats, des supports de culture et de l’ancrage pour les racines ; ensuite la maîtrise de la fertilisation qui réponde aux besoins nutritifs de chaque plante.

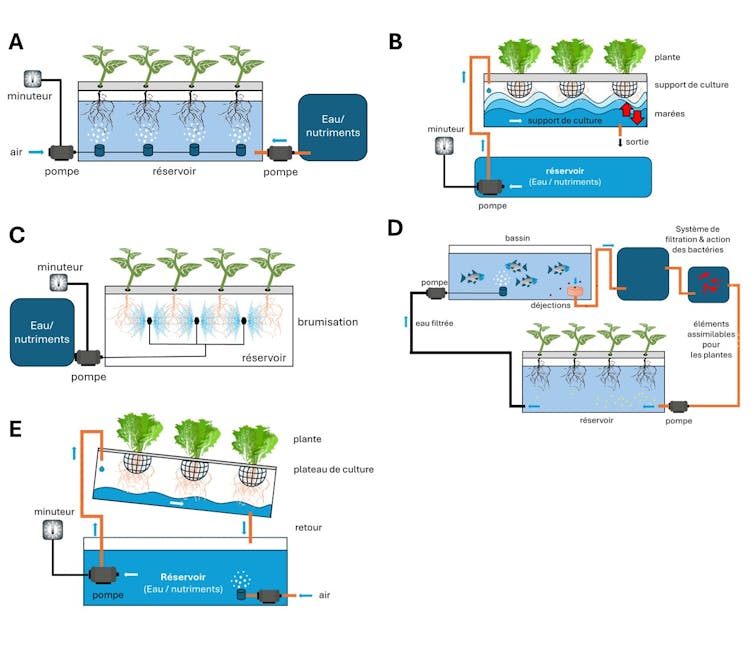

Hydroponie, aéroponie et aquaponie

Ces systèmes prennent trois principales formes.

La plus connue du grand public est l’hydroponie : la majorité des tomates, concombres, courgettes, salades ou encore fraises produits hors-sol, sont cultivés selon cette technique. Cette méthode apporte tous les nutriments essentiels à la plante sous forme d’un flux liquide. On distingue : la culture en eau profonde où les racines sont immergées dans de grandes quantités d’eau et de nutriments ; la table à marée, où les nutriments sont apportés deux fois par jour par un système de montée et descente de l’eau riche en sels minéraux dans le bac de culture ; ou encore le système NFT (Nutrient Film Technique) dans lequel un flux continu de solution nutritive circule sans immerger complètement les racines grâce à un canal légèrement incliné, étanche et sombre.

L’aéroponie, quant à elle, est une méthode proche de l’hydroponie qui consiste à pulvériser directement sur les racines, sous forme de brouillard, les nutriments sans pesticide, adaptés à l’exigence de l’espèce cultivée. Les racines sont isolées de la canopée et placées dans des containers spéciaux les maintenant dans l’obscurité. Elle optimise l’oxygénation des racines, réduit les risques de maladies et favorise le développement de la plante.

Enfin, l’aquaponie, qui combine aquaculture et hydroponie, valorise les déjections de poissons élevés en bassin (dans un local dédié) pour nourrir les plantes. En contrepartie, les plantes prélèvent les nutriments et nettoient l’eau à l’aide de bactéries. Ces dernières rendent les nutriments disponibles et assimilables par les plantes. Une parfaite harmonie et un travail d’équipe !

Des techniques très critiquées

Cesdites techniques hors-sol sont toutefois la cible de nombreuses critiques : elles produiraient des fruits et légumes sans goût, qui ne voient ni le sol ni le soleil ou encore des aromatiques ou des micropousses qui « ne nourrissent pas son homme ». Cette acceptation sociale et culturelle dépend bien sûr beaucoup des pays. Alors que le hors-sol jouit d’une bonne image aux États-Unis et en Asie, les Européens se montrent plus sceptiques à l’idée de manger des fruits et légumes qui n’ont pas poussé dans du « vrai » sol.

Sur le plan économique par ailleurs, le coût d’investissement est élevé, quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers d’euros. Et l’autre coût majeur est énergétique – malgré des progrès, une salade cultivée en agriculture conventionnelle tend à avoir un impact moindre sur l’environnement qu’une salade produite toute l’année en hors-sol.

Dans ce contexte, de nombreuses entreprises high-tech qui s’étaient engouffrées dans ce modèle ont déjà mis la clé sous la porte faute de rentabilité : la start-up d’herbes aromatiques Jungle, le producteur de fraises et de salades Agricool, ou encore Infarm, qui proposait des légumes cultivés en hydroponie, n’ont pas résisté.

Une solution parmi d’autres

Aujourd’hui, l’ambition de ces systèmes à petite échelle, qui offrent des variétés limitées, n’est pas de nourrir toute une population, mais simplement de contribuer à l’autonomie alimentaire des villes. Ces nouvelles fermes ont également l’avantage pédagogique de reconnecter les citoyens à la production agricole, et d’être un support intéressant pour découvrir le cycle de vie d’une plante.

En outre, ces fermes pourraient diversifier leur activité afin de rester viables en se tournant vers la production d’aliments à destination des animaux, de plantes alternatives aux protéines animales ou encore de plantes pour l’industrie pharmaceutique (molécules à haute valeur ajoutée).

Loin de venir sonner le glas de l’agriculture traditionnelle, la production hors-sol peut en revanche additionner ses efforts à ceux de cette dernière dans la quête de l’autonomie alimentaire.

Nous tenons à remercier Alice Legrand, Lisa Ménard et Clémence Suard, étudiantes qui ont contribué à la rédaction de l’article ont apporté sur notre propos leurs regards de jeunes agronomes.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

23.12.2025 à 16:52

La location de jouets, une nouvelle tendance pour Noël ?

Service Environnement, The Conversation France

Texte intégral (703 mots)

Et si, pour Noël, on troquait l’achat de jouets contre la location ? Moins coûteuse, plus écologique, cette solution remise au goût du jour par plusieurs marques s’inspire des ludothèques. Reste une question : tous les jouets sont-ils adaptés à ce modèle ?

Et si pour Noël, vous offriez au petit dernier des jouets de location plutôt que des objets coûteux qui finissent souvent au fond d’un placard ? L’intérêt est à la fois d’ordre économique mais aussi écologique : la durée de vie des jouets est courte. Les enfants eux-mêmes expriment une préoccupation environnementale grandissante.

Dans ce contexte, les marques de jouets commencent à proposer de nouveaux services, comme la location. Mais ces entreprises très médiatisées à la faveur de cette pratique sont-elles vraiment des pionnières ?

À lire aussi : Depuis quand offre-t-on des jouets aux enfants à Noël ?

La ludothèque, une invention ancienne

La location de jouets existe en réalité en France depuis 1968, où a ouvert la toute première ludothèque à Dijon. Une ludothèque, mot formé à partir du latin ludus « jeu » et du grec θήκη/thḗkē « lieu de dépôt », c’est un lieu qui met à la disposition de ses membres des jouets et des jeux de société en prêt. On peut aussi jouer sur place, dans des espaces dédiés, ce qui favorise les rencontres et les liens sociaux.

Des entreprises ont ainsi eu l’idée de remettre au goût du jour ce concept. Par exemple Lib&Lou, la première plateforme de location de jouets et jeux éducatifs, créée en 2019. Elle dispose d’un partenariat avec le leader du marché de location de jeux et de matériels éducatifs écoresponsable, Juratoys, entreprise jurassienne qui propose des jouets en bois de haute qualité.

Autre acteur sur le marché, Les Jouets voyageurs proposent trois formules d’abonnements, qui permettent de choisir des jouets de seconde main dans un catalogue en ligne, puis de changer tous les mois de jouets. La marque a également développé un service de rénovation des jouets usagés, autre tendance de fond depuis la loi de janvier 2023 qui impose aux magasins spécialisés dans la vente de jouets de proposer, sans condition d’achat, un service de reprise des jouets usagés

Miljo.fr, nouvel entrant sur le marché, offre également des formules d’abonnement pour ses jouets de seconde main. La marque propose des services aux structures d’accueil de la petite enfance et aux professionnels du jouet.

Une solution gagnant-gagnant

La location de jouets présente de nombreux avantages. D’un point de vue économique, elle coûte souvent moins cher que l’achat. D’un point de vue écologique, elle permet de réduire le gaspillage et les déchets car les jouets sont réutilisés. Enfin, d’un point de vue pratique, elle évite de devoir stocker des jouets encombrants lorsque les enfants grandissent. En somme, la location de jouets est une solution gagnante pour les parents, les enfants et l’environnement.

Quelques questions restent cependant en suspens : toutes les marques peuvent-elles adhérer à ce concept, par exemple pour des questions d’hygiène ? Par exemple, une poupée Corolle en location peut-elle survivre au passage des désinfectants nécessaire pour garantir une propreté irréprochable aux futurs utilisateurs ?

Service Environnement ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview