ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

02.10.2025 à 11:20

Comment une forêt peut-elle émettre plus de CO₂ qu’elle n’en capture ?

Ariane Mirabel, Tropical ecology researcher, Cirad

Géraldine Derroire, Chercheuse, Cirad

Plinio Sist, Écologue des forêts tropicales, Cirad

Stéphane Traissac, Enseignant-Chercheur sur la dynamique des forêts tropicales, AgroParisTech – Université Paris-Saclay

Texte intégral (2613 mots)

Longtemps considérées comme de précieux « puits de carbone » absorbant une partie du CO2 en excès dans l’atmosphère, les forêts voient aujourd’hui ce rôle fragilisé. Certaines émettent désormais plus de CO2 qu’elles n’en captent. La cause de ce phénomène est multiple : elle tient au changement climatique, aux pressions anthropiques et à leurs conséquences.

Par le processus de photosynthèse, les plantes utilisent l’énergie lumineuse et le CO2 de l’atmosphère pour produire de la matière organique.

Les forêts contribuent donc, comme le reste du règne végétal, au piégeage de carbone dans leur biomasse : en grande partie les troncs, les branches et les feuilles – on parle alors de biomasse « aérienne », mais également les racines et les sols. Dans les forêts tropicales et tempérées, cette biomasse est principalement aérienne, tandis qu’elle est majoritairement stockée dans les sols en forêt boréale.

Avec une constante : sous tous les climats, les forêts sont les écosystèmes qui stockent le plus de carbone. Cependant, l’évolution de ce stock de carbone dépend de la dynamique des forêts.

En effet, même si du carbone est séquestré lors de sa croissance, une plante (et donc un arbre), comme tout organisme vivant, respire, et va à son tour émettre du CO2 dans l’atmosphère. Par ailleurs, les végétaux se décomposent après leur mort. À terme et dans la plupart des cas, le carbone stocké est donc restitué à l’atmosphère sous forme de carbone atmosphérique (excepté sous certains climats boréaux où la décomposition n’est pas totale et la biomasse s’accumule dans les sols, par exemple sous forme de tourbières).

Pour avoir un effet vertueux sur le climat, il faut donc que les forêts séquestrent davantage de carbone (dans les troncs, les branches, les racines et les sols) qu’elles n’en émettent (à travers la respiration et la mort des végétaux). On parle alors pour les décrire de « puits de carbone » naturels.

Mais sous certaines conditions, les forêts peuvent avoir un bilan carbone net émetteur : elles émettent davantage de CO2 qu’elles n’en captent. Comment cela est-il possible et pourquoi ? Une telle situation est-elle amenée à se généraliser sous l’effet du changement climatique ? Tour d’horizon.

À lire aussi : Que sont les « puits de carbone » et comment peuvent-ils contribuer à la neutralité carbone en France ?

Les forêts, des puits de carbone… à certaines conditions

Dans une forêt à l’équilibre, qui ne serait pas perturbée par des changements environnementaux, d’origine naturelle ou anthropique, les flux de carbone liés à la croissance et à la mortalité s’équilibrent. Dans le bilan global, il n’y a dans ce cas alors ni stockage ni émission de carbone.

Le puits de carbone forestier, bien documenté depuis la fin du XXe siècle, provient ainsi des dynamiques de reforestation, de récupération après des perturbations antérieures et de l’augmentation de la concentration en CO2 de l’atmosphère, qui conduisent les écosystèmes forestiers vers un nouveau point d’équilibre, non encore atteint précédemment.

Les feux de forêt ou la déforestation (conversion de forêts en zones agricoles ou urbaines), à l’inverse, déstockent le carbone forestier et génèrent d’importantes émissions de carbone atmosphérique.

Mais au-delà de la disparition des forêts, même lorsqu’un couvert forestier est maintenu, c’est bien le bilan net des flux de carbone qui va déterminer si une forêt stocke du carbone ou si elle en émet.

Des forêts qui stockent de moins en moins de carbone

Dans certaines conditions, en effet, des forêts peuvent avoir un bilan carbone émetteur : plutôt que de stocker le carbone, elles le déstockent. Pourquoi ?

Une première explication tient à la balance croissance-mortalité des arbres. En effet, tout facteur augmentant la mortalité – ou limitant la croissance des arbres (sécheresses, maladies, ravageurs) – va induire une réduction du stockage de carbone, voire un déstockage.

Or, depuis quelques années, on observe une diminution globale de la croissance des arbres et une augmentation de leur mortalité, en lien avec les sécheresses plus longues et plus intenses.

Ce déclin du rôle de puits de carbone des forêts a été observé notamment en Amazonie. Les forêts matures, à l’équilibre, stockent moins de carbone depuis les années 2000 : la quantité moyenne de carbone stockée par hectare a chuté d’environ 30 % entre 2000 et 2010.

Au contraire, en Afrique centrale, le stockage de carbone est resté constant entre 2000 et 2010. Cette différence s’expliquerait par le fait que les essences d’arbres qu’on retrouve dans les forêts tropicales africaines seraient davantage adaptées à des épisodes de sécheresse et de fortes températures.

À lire aussi : Les forêts tropicales, des « puits de carbone » hautement vulnérables

Les forêts changent de composition sous l’effet du changement climatique

Les mélanges d'espèces végétales qui composent les forêts ont donc un rôle majeur. Tout changement dans cette composition, dans une logique d’adaptation au changement climatique ou aux pressions anthropiques, est donc susceptible de modifier le bilan carbone d'une forêt.

En effet, la quantité de carbone stockée par une forêt dépend aussi de la couverture forestière et de la densité du bois des arbres, qui diffèrent pour chaque espèce d’arbre.

De tels changements de composition peuvent subvenir sous toutes les latitudes. Ils existent également en forêts tempérées, mais sont particulièrement flagrants dans les forêts boréales et tropicales :

En forêt boréale, les arbres peuvent être remplacés par des espèces arbustives ou herbacées, plus résistantes à la sécheresse, mais plus petites et moins denses.

En forêt tropicale, les arbres de forêt mature, de grande taille et à bois dense, peuvent être remplacés par des espèces de forêt secondaire, plus petites et à bois moins dense.

Dans les deux cas, cela peut entraîner une baisse des quantités de carbone stocké.

Le cas particulier des forêts tempérées

Qu’en est-il pour les forêts tempérées ? En Europe, une meilleure gestion et des politiques de reforestation ambitieuses ont permis d’augmenter les quantités de carbone stockées chaque année entre 1990 et 2005.

Cependant, les effets combinés des sécheresses, tempêtes, maladies et ravageurs, ont augenté la mortalité des arbres et diminué leur croissance. De fait, la quantité de carbone stockée chaque année en forêt tempérée, en tenant compte des variations de croissance et de l’augmentation des surfaces forestières, a diminué au cours des dernières décennies : aux États-Unis, la baisse a été de 10 % entre 2000 et 2010. En Europe, elle avoisine 12 %.

En France, les dernières données de l’inventaire forestier indiquent que sur la période 2014-2022, les forêts métropolitaines ont absorbé 39 millions de tonnes de CO2 par an en moyenne, tandis qu’elles en absorbaient 63 millions de tonnes de CO2 par an au cours de la période 2005-2013.

À lire aussi : La forêt française et ses sols pour limiter les gaz à effet de serre

L’influence délétère des feux de forêt

Le changement climatique alimente des conditions climatiques particulièrement propices aux feux de forêt et aux invasions de ravageurs

Or, les feux de forêt sont des facteurs aggravants de la dégradation du puits de carbone forestier : non seulement ils entraînent des émissions massives de gaz à effet de serre, mais ils accélèrent aussi les changements de composition des forêts, qui peuvent alors mettre des décennies à retrouver leur état d’origine.

Dans certains cas, il s’agit même de transition vers des écosystèmes non forestiers : les forêts disparaissent purement et simplement.

En forêts boréales, cela affecte d’ores et déjà le stockage du carbone. Celui-ci est en nette diminution depuis les années 90.

En Russie, par exemple, les forêts dont devenues émettrices dans les années 2010.

Au Canada, elles étaient encore neutres dans les années 1990, mais sont devenues émettrices entre les années 2000 et 2010.

Ce phénomène devrait s’amplifier et se répéter à l’avenir, car des saisons d’incendies telles que celle connue par le Canada en 2023 sont appelées à se multiplier.

Dans ces zones normalement froides, le changement climatique peut aussi entraîner le dégel et l’assèchement des sols, ce qui conduit à une dégradation accélérée du carbone organique qu’ils contiennent, et à un déstockage plus rapide de carbone. Les feux de forêt contribuent aussi à consumer la matière accumulée.

À l’échelle globale, l’absorption de carbone par les sols en forêt boréale a ainsi diminué de 30 % entre 2000 et 2010. Ces flux de carbone sont difficiles à évaluer et variables dans le temps et l’espace, mais quasiment toutes les études pointent vers une réduction du stockage de carbone organique dans ces sols.

Mais les feux de forêt ne dépendent pas que des conditions climatiques : en forêts tempérées, les activités humaines sont responsables de la quasi-totalité des départs de feux.

En 2022, à l’échelle de l’Europe, 785 000 hectares de forêts ont brûlé, ce qui représente plus du double de la moyenne entre 2006 et 2021. Cette année 2025, le Portugal, la Grèce et la Turquie ont enregistré de nouveaux records d’incendies. La France n’est pas épargnée : 17 000 hectares ont brûlé en quelques jours dans l’Aude.

Près de 30 % de carbone en moins entre 1990 et 2010

Que retenir de tout ceci ? Si les causes de réduction du stock de carbone forestier sont identifiées aux différentes latitudes, il est difficile de prédire finement l’évolution à venir des forêts et les conséquences qui en découleront.

Ainsi, aucune forêt n’est épargnée : toutes sont susceptibles de devenir émettrices de carbone suite aux effets combinés des activités anthropiques et du changement climatique.

Globalement, il est estimé que la quantité de carbone stockée chaque année par les forêts dans le monde a diminué d’environ 30 % entre 1990 et 2010. Cette tendance risque de se poursuivre.

La meilleure façon d’endiguer ce déclin reste de préserver les forêts existantes. Dans les forêts gérées par l’humain, le maintien du stock de carbone forestier et/ou l’accompagnement des transitions des peuplements d’arbres vers des espèces adaptées aux nouvelles conditions climatiques est un nouvel enjeu de la gestion forestière à l’échelle planétaire.

Ariane Mirabel a reçu des financements de recherche publics.

Géraldine Derroire a reçu des financements de recherche publics.

Plinio Sist a reçu des financements de la recherche publique.

Stéphane Traissac a reçu des financements de la recherche publique française

02.10.2025 à 11:20

Pour des forêts à croissance rapide, favorisez les arbres à croissance lente

Marie Charru, Maîtresse de conférence en sylviculture et aménagement forestier, Bordeaux Sciences Agro

Laurent Augusto, Directeur de recherche , Inrae

Texte intégral (2418 mots)

Les forêts participent grandement à l’atténuation du changement climatique par leur capacité à capturer le CO2. Dès lors, quelles espèces d’arbres favoriser pour reconstituer des forêts rapidement ? Le bon sens nous soufflerait de privilégier les arbres à croissance rapide… mais la réalité des dynamiques forestières est plus complexe.

Pour gagner une course de vitesse, choisiriez-vous une Formule 1 ou une voiture de rallye ? D’emblée, on aurait plutôt le réflexe de tout miser sur la Formule 1. Puis on se demanderait, peut-être, quelle est la nature du circuit : on a du mal à imaginer une Formule 1 être performante sur une piste cabossée, et on préférera dans ce cas une voiture plus robuste.

Il en va de même pour la croissance des arbres : si certaines espèces, prises de façon isolée, sont théoriquement bien équipées pour maximiser leur vitesse de croissance, elles sont en fait rarement gagnantes dans les forêts, où les conditions sont plus contraignantes. Comme la vitesse de croissance va de pair avec la capacité des arbres à séquestrer du dioxyde de carbone (le CO2), cela a des implications importantes concernant les capacités des forêts à atténuer le changement climatique.

Il s’agit pourtant d’un des nombreux services écosystémiques que celles-ci fournissent. Outre la régulation microclimatique, la préservation de la biodiversité, la purification de l’air et de l’eau et la protection des sols, les forêts constituent, avec les océans, l’un des deux puits de carbone les plus importants, de par leur capacité à stocker du carbone dans les sols et dans la biomasse des arbres. Les gestionnaires forestiers se posent alors une question clé : quelles espèces d’arbres ont le plus grand potentiel d’atténuation ?

Un premier élément de réponse consiste à identifier les espèces d’arbres qui grandissent le plus rapidement : plus un arbre pousse vite, plus il séquestre de carbone à travers la photosynthèse. Promouvoir des arbres à croissance rapide semble un des leviers de l’atténuation du changement climatique.

Mais est-ce vraiment le cas ? Pour tester cette hypothèse, nous avons mené récemment une étude. Dans ce travail mené par Bordeaux Sciences Agro et l’Inrae, réunissant un consortium international de chercheurs, nous avons analysé la croissance de 233 espèces d’arbres dans 160 forêts expérimentales réparties dans le monde entier.

Deux grandes familles d’arbres

Nous avons étudié la relation entre la vitesse de croissance des espèces et certaines de leurs caractéristiques appelées « traits fonctionnels ».

Ceux-ci permettent de séparer les espèces en deux grandes catégories :

- Les espèces dites « acquisitives », comme les érables ou les peupliers. Elles sont caractérisées par leur efficacité dans l’acquisition de ressources (lumière, eau, nutriments) et dans la transformation de ces ressources en biomasse (richesse des feuilles en enzymes et en nutriments pour faire la photosynthèse). Cela passe par l’optimisation des surfaces de prélèvement (feuilles larges et fines, racines longues et fines).

- Les espèces dites « conservatives », comme le sapin, le chêne pubescent ou le chêne vert. Elles sont plus efficaces dans la conservation des ressources internes (feuilles et racines moins étalées et plus épaisses pour limiter les pertes d’eau, renouvellement des organes moins fréquents pour limiter les besoins en ressources). Elles sont aussi plus tolérantes aux stress environnementaux.

Nous nous sommes alors demandé : quelles espèces poussent le plus vite, les acquisitives ou les conservatives ?

Les espèces « acquisitives », les Formule 1 du monde végétal

Des travaux antérieurs ont montré qu’en conditions contrôlées (souvent des expériences en serre) les espèces acquisitives poussent généralement très vite. En effet, leurs caractéristiques font d’elles de véritables voitures de Formule 1 végétales, où tout est optimisé pour gagner la course à la croissance.

À l’inverse, les espèces conservatives n’optimisent pas leur croissance, mais plutôt leur résistance aux contraintes de l’environnement, et grandissent souvent moins vite dans ces expériences.

Ces résultats ont conduit les écologues à bâtir une théorie selon laquelle les espèces acquisitives poussent plus vite que les espèces conservatives dans la plupart des conditions. Cependant, cette théorie a été questionnée par des chercheurs qui n’arrivaient pas à la vérifier en dehors des laboratoires, à savoir dans des forêts.

Et de fait, notre étude a montré que cette théorie n’est pas valable en conditions réelles.

Les espèces « conservatives », des championnes de rallye

En effet, dans les forêts boréales, tempérées et méditerranéennes, les espèces conservatives poussent généralement plus vite que les acquisitives.

Ce résultat s’explique par la localisation de ses forêts, le plus souvent dans des zones où les conditions de croissance sont défavorables (faible fertilité du sol, climat froid et/ou sec).

Pour filer la métaphore automobile, les forêts mondiales s’apparentent plus souvent à des chemins cabossés qu’à des circuits de course.

Ceci donne un avantage aux espèces conservatives, plus résistantes au stress et plus frugales dans la gestion de ressources limitées : telles des voitures de rallye, elles sont équipées pour s’accommoder des aléas de l’environnement.

À l’inverse, les Formule 1 acquisitives sont beaucoup moins performantes dans ces conditions défavorables, car elles ne peuvent exprimer leur potentiel que dans des conditions optimales : une sécheresse équivaut à une crevaison fatale, et un sol pauvre conduit rapidement à une panne de carburant.

D’où cet apparent paradoxe de forêts qui poussent plus vite si on privilégie des espèces supposées à croissance lente.

Dans les forêts tropicales humides, où le climat est potentiellement plus favorable à la croissance des végétaux, les deux types d’espèces d’arbres ne se départagent pas en moyenne. Pourtant, on aurait pu s’attendre à une vitesse de croissance plus élevée pour les espèces acquisitives dans ces bonnes conditions climatiques. Mais les limitations nutritives liées aux sols donnent sans doute l’avantage aux espèces conservatives dans certaines situations.

Des espèces à choisir selon les climats et selon les sols

Retenons de cette étude le rôle déterminant des conditions locales dans le choix des espèces d’arbres.

De la même façon que l’on s’est demandé sur quel type de piste la course aurait lieu avant de choisir entre la Formule 1 et la voiture de rallye, il faut analyser finement les conditions environnementales avant de choisir quel type d’espèce favoriser dans un endroit donné.

Ainsi, sous des climats favorables et des sols fertiles, les espèces acquisitives telles que les érables, les frênes ou les peupliers pousseront plus vite et donc fixeront plus de carbone que des espèces conservatives comme le chêne vert, le chêne pubescent ou de nombreux pins.

À l’inverse, sous des climats défavorables et sur des sols pauvres, ce sont les espèces conservatives qui auront le meilleur potentiel d’accumulation de carbone dans la biomasse.

Le carbone stocké par les sols, autre paramètre crucial

Notre étude ne s’est intéressée qu’à la vitesse de croissance en hauteur des arbres et au stockage de carbone dans le bois. Mais n’oublions pas que 50 % du carbone stocké en forêt l’est par les sols.

Une autre étude, réalisée dans le cadre du même projet de recherche, a mis en évidence l’effet du type d’espèce et du milieu sur le stockage de carbone dans le sol.

Quand les conditions environnementales sont défavorables, les espèces conservatives stockent davantage de carbone dans le sol, mais sous une forme peu stable. Ce carbone peut donc être relargué dans l’atmosphère si les conditions changent (exploitation forestière, incendie, réchauffement, etc.).

Quand les conditions environnementales sont favorables en revanche, les espèces acquisitives et conservatives stockent autant de carbone dans les sols. Mais le carbone issu des espèces acquisitives est plus stable et moins susceptible d’être relargué dans l’atmosphère.

Ces résultats confirment le fait qu’il faut privilégier les espèces conservatives dans les milieux défavorables, car elles y stockent le carbone de façon plus efficace, aussi bien dans la biomasse que dans le sol. À l’inverse, les espèces acquisitives doivent être préférées dans les milieux favorables, où elles peuvent pousser plus vite et stocker du carbone de manière plus durable dans le sol.

Il n’y a ainsi pas une espèce meilleure que l’autre pour stocker du carbone, mais seulement des espèces adaptées à différents types de conditions environnementales. N’oublions pas que, sur notre planète, les espèces sont déjà très bien réparties en fonction de leurs besoins. Cette étude permet donc de confirmer que la nature fait bien les choses : écoutons-la !

Le projet CARbone, Traits fonctionnels associés, et leur OptimisatioN est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.

Marie Charru a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche

Laurent Augusto a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR).

02.10.2025 à 09:45

Jane Goodall, la discrète révolutionnaire dont les recherches sur les chimpanzés ont redéfini notre conception de l’humanité

Mireya Mayor, Director of Exploration and Science Communication, Florida International University

Texte intégral (2154 mots)

La primatologue britannique Jane Goodall, figure mondiale de la protection de l’environnement et pionnière de l’étude des chimpanzés, est morte le 1er octobre à l’âge de 91 ans. Sa consœur Mireya Mayor lui rend hommage.

Toute personne qui voudrait proposer un cours magistral sur l’art de changer le monde en mieux, sans sombrer dans le négatif, le cynisme, la colère ou l’étroitesse d’esprit, pourrait s’inspirer de la vie et de l’œuvre de la pionnière de l’éthologie Jane Goodall.

Son parcours débute dans les années 1930, lorsqu’enfant, elle observe émerveillée, dans son jardin anglais, des créatures en apparence banales – même si elle ne les aurait jamais qualifiées ainsi. Il la conduit ensuite jusqu’aux forêts de Tanzanie, où ses recherches sur les chimpanzés ont remis en question la définition même de ce qui fait l’humain. De là, elle est devenue une icône mondiale et Messagère de la paix des Nations unies.

Jusqu’à sa mort le 1ᵉʳ octobre 2025 à l’âge de 91 ans, Jane Goodall a conservé ce charme, cette ouverture d’esprit, cet optimisme et cette capacité d’émerveillement qu’on attribue plutôt aux enfants. Je peux en témoigner, ayant eu la chance de passer du temps à ses côtés et de partager avec elle les enseignements de ma propre carrière scientifique.) Pour le grand public, elle était une chercheuse de renommée mondiale et une figure emblématique. Pour moi, elle était Jane – une mentor inspirante et une amie.

Malgré les bouleversements qu’elle a introduits dans la science en transformant l’étude du comportement animal, Jane Goodall est toujours restée souriante, encourageante et stimulante. Je la considère comme une douce perturbatrice. L’un de ses plus grands dons était sa capacité à faire sentir à chacun, quel que soit son âge, qu’il avait le pouvoir de changer le monde.

Découverte de l’usage d’outils chez les animaux

Dans ses recherches pionnières menées dans la luxuriante forêt du Gombe Stream Game Reserve en Tanzanie – aujourd’hui parc national –, Jane Goodall observa que les chefs chimpanzés les plus respectés étaient ceux qui se montraient doux, attentionnés et proches de leur groupe. Les mâles qui tentaient d’imposer leur autorité par la violence, la tyrannie ou la menace ne parvenaient pas à durer.

Également primatologue, j’ai moi-même étudié les observations fondatrices de Goodall à Gombe. Elle a notamment décrit comment des chimpanzés prenaient de longues brindilles d’herbe pour les introduire dans les termitières et « pêcher » les insectes pour s’en nourrir, une pratique que personne n’avait encore observée. C’était la première fois qu’un animal était vu utilisant un outil, une découverte qui allait bouleverser la frontière que les scientifiques traçaient entre l’humanité et le reste du règne animal.

Le célèbre anthropologue Louis Leakey avait choisi Goodall pour mener ce travail précisément parce qu’elle n’avait pas de formation académique formelle. Lorsqu’elle s’était présentée dans son bureau en Tanzanie en 1957, à l’âge de 23 ans, il l’avait d’abord embauchée comme secrétaire. Mais il avait rapidement perçu son potentiel et l’avait encouragée à étudier les chimpanzés. Leakey voulait une approche totalement neuve, libre de tout biais scientifique, persuadé que la plupart des chercheurs perdaient cette ouverture d’esprit au fil de leur formation.

Puisque les chimpanzés sont les plus proches parents vivants des humains, Leakey espérait que leur observation apporterait des indices sur nos propres ancêtres. Dans un milieu alors largement masculin, il pensait aussi qu’une femme saurait se montrer plus patiente et perspicace qu’un homme. Il avait vu juste. Six mois après le début de ses recherches, lorsque Goodall rédigea ses notes sur l’usage d’outils, Leakey écrivit : « Nous devons désormais redéfinir l’outil, redéfinir l’Homme, ou accepter les chimpanzés comme humains. »

Goodall parlait des animaux comme d’êtres dotés d’émotions et de cultures, et, dans le cas des chimpanzés, de véritables communautés presque tribales. Elle leur donnait des noms, une pratique alors inconcevable dans le monde scientifique, où l’on se contentait de numéroter les sujets d’étude. Elle essuya de vives critiques pour cette approche humanisante.

Parmi ses observations les plus marquantes figure ce qui est resté dans l’histoire comme la « guerre des chimpanzés de Gombe ». Ce conflit, qui dura quatre ans, vit huit mâles adultes d’une communauté exterminer les six mâles d’un autre groupe pour s’approprier leur territoire, avant de perdre eux-mêmes ce territoire au profit d’une troisième communauté, plus nombreuse et avec plus de mâles.

Confiance en son destin

Jane Goodall était persuasive, déterminée et dotée d’une grande force de conviction. Elle me conseillait souvent de ne pas céder face aux critiques. Ses découvertes révolutionnaires ne sont pas nées de la compétition ou du besoin d’évincer les autres, mais d’un émerveillement profond, d’un amour des animaux et d’une imagination débordante. Petite fille, elle était fascinée par l’histoire de Tarzan chez les singes, d’Edgar Rice Burroughs (1912), et aimait plaisanter en disant que Tarzan avait épousé la mauvaise Jane.

À 23 ans, ancienne pom-pom girl de la NFL sans aucune formation scientifique, j’ai découvert son travail et me suis dit que moi aussi, je pouvais suivre ses traces. C’est en grande partie grâce à elle que je suis devenue primatologue, que j’ai co-découvert une nouvelle espèce de lémurien à Madagascar et que j’ai eu une vie professionnelle et personnelle extraordinaire, à la fois dans les sciences et à la TV, comme exploratrice de National Geographic. Lorsque j’ai écrit mon propre récit, j’ai demandé à Jane Goodall d’en rédiger l’introduction. Elle a écrit :

« Mireya Mayor me rappelle un peu moi-même. Comme moi, elle aimait être au contact des animaux lorsqu’elle était enfant. Et comme moi, elle a poursuivi son rêve jusqu’à le réaliser. »

Conteuse et pédagogue

Jane Goodall était une narratrice exceptionnelle, convaincue que raconter des histoires était le moyen le plus efficace pour faire comprendre aux gens la véritable nature des animaux. Avec des images saisissantes, elle partageait des récits extraordinaires sur l’intelligence des animaux, des singes et dauphins aux rats et aux oiseaux, sans oublier les pieuvres. Elle m’a inspirée à devenir correspondante animalière pour National Geographic afin de partager, à mon tour, les histoires et les menaces qui pèsent sur les espèces en danger à travers le monde.

Elle a inspiré et conseillé des dirigeants, des célébrités, des scientifiques et des défenseurs de l’environnement, tout en touchant la vie de millions d’enfants.

À travers le Jane Goodall Institute, qui s’efforce de mobiliser les populations du monde entier pour la conservation, elle a lancé Roots & Shoots, un programme international pour les jeunes présent dans plus de 60 pays. Ce programme enseigne aux enfants les liens entre les humains, les animaux et l’environnement, et leur montre comment agir localement pour protéger les trois.

Au-delà de sa chaleur humaine, de son amitié et de ses récits fascinants, je garde précieusement cette phrase de Jane Goodall : « Le plus grand danger pour notre avenir, c’est notre indifférence. Chacun de nous doit assumer la responsabilité de sa propre vie et, surtout, montrer respect et amour envers les êtres vivants qui nous entourent, en particulier envers les autres. »

Une idée radicale, portée par une scientifique hors du commun.

Mireya Mayor ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

01.10.2025 à 16:27

Une agriculture 100% bio en France est-elle possible ?

Michel Duru, Directeur de recherche honoraire, UMR AGIR (Agroécologie, innovations et territoires), Inrae

Texte intégral (3135 mots)

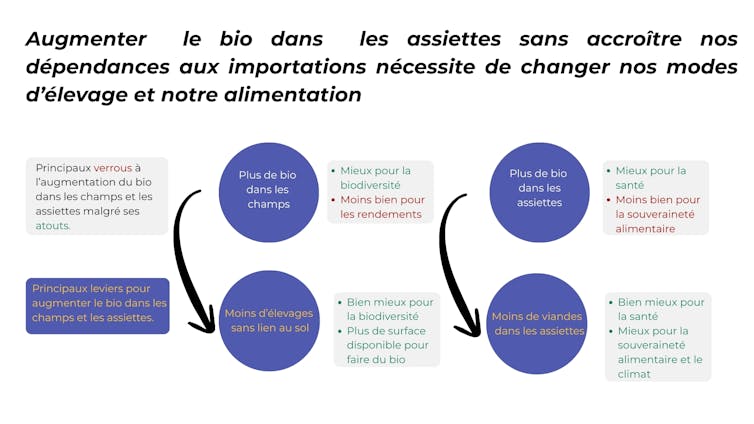

Une agriculture française 100 % bio serait meilleure pour notre santé et celle de l’environnement. On pourrait arriver à cette généralisation du bio si l’on réduisait notre consommation de viande. Ce qui aurait également des effets bénéfiques pour notre santé.

Pour notre santé comme pour celle des écosystèmes, l’agriculture biologique apporte des bienfaits qui ne sont plus à prouver. Ses détracteurs aiment cependant dire qu’il serait impossible de la généraliser, car sa production par hectare étant souvent moindre, notre dépendance aux importations s’accroîtrait, assurent-ils.

C’est une vision parcellaire de notre système alimentaire. En effet, des études observationnelles, tout comme des scénarios de systèmes alimentaires, montrent qu’une généralisation de l’agriculture biologique serait possible si l’on réduisait en même temps notre consommation de produits animaux. Cela permettrait, d’une part, de libérer des terres arables pouvant compenser ces rendements moindres et, d’autre part, de produire ce dont notre alimentation manque cruellement pour notre santé et que, de plus, nous importons : fruits, légumes et légumineuses. Notre santé comme notre environnement s’en porteraient mieux.

Santé et environnement : des enjeux cruciaux et interdépendants

Commençons par un constat : notre système alimentaire actuel est fort coûteux. Il présente notamment une série de dépenses bien souvent invisibles pour le consommateur. On parle de coûts cachés. Il s’agit des dépenses faites ou qu’il faudrait faire pour corriger les conséquences sanitaires et environnementales de pratiques inadaptées comme :

l’utilisation excessive d’engrais azotés et de pesticides de synthèse, qui rendent la France très dépendante des importations et qui, du moins pour ce qui concerne la plupart des pesticides, sont nocifs pour la santé humaine et celle de l’environnement ;

la surconsommation de produits ultra-transformés et de produits animaux, en particulier de viande rouge et de charcuterie, qui contribuent au développement de maladies chroniques ;

le développement d’élevages très intensifs en intrants, souvent concentrés géographiquement, nécessitant beaucoup d’achats d’aliments pour nourrir les animaux, avec comme conséquences des nuisances graves sur les écosystèmes, comme le montre, par exemple, le problème des algues vertes en Bretagne.

Mises bout à bout, toutes ces dépenses équivalent presque aujourd’hui au prix total des denrées alimentaires consommées en France, soit 170 milliards d’euros.

La bonne nouvelle, c’est que l’agriculture et l’alimentation bio permettraient de réduire ces dépenses, car elles n’utilisent pas d’intrants de synthèse, sont plus exigeantes pour les modes d’élevage et plus restrictives quant aux additifs autorisés dans la fabrication des aliments. En outre, le bio comporte de nombreux bienfaits qui plaident en faveur de sa généralisation.

Meilleure pour la santé

L’alimentation bio est, avant tout, meilleure pour la santé. Ainsi, les produits biologiques ont en moyenne des teneurs un peu supérieures en micronutriments d’intérêt pour la santé, notamment des antioxydants, mais leur atout principal est de contenir bien moins de résidus de pesticides, à l’exception du spinosad, un insecticide naturel. Les mangeurs bio étant moins exposés aux pesticides, il s’en suit une réduction du risque de développer des maladies chroniques non transmissibles par l’alimentation, comme l’ont montré des études épidémiologiques et quelques études cliniques. C’est particulièrement démontré pour le cancer du sein chez la femme ménopausée.

Des effets contrastés sur l’environnement

L’agriculture bio a également nombre d’atouts pour le sol et pour la biodiversité qui sont bien documentés. En élevage, les vaches utilisent peu de terres labourables et elles pâturent dès que les conditions le permettent, si bien que leur alimentation entre peu en compétition avec la nôtre. Les achats de fourrages et de compléments sont également limités.

Les élevages de porcs et de volailles ont une moindre densité d’animaux par mètre carré et ont accès à des parcours, ce qui est mieux pour le bien-être animal. La plus faible densité d’animaux permet aussi d’utiliser les fumiers avec moins de risque de pollution, car plus d’hectares sont disponibles pour leur épandage. Toutes ces caractéristiques font qu’on parle d’élevage « avec lien au sol ».

Les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique, bien que très variables selon les études, sont, lorsqu’exprimées par kilogramme de produit, en moyenne un peu plus élevées en bio si les rendements des cultures sont plus faibles et les temps d’élevage sont plus longs. Il en est de même des pertes de nitrates à l’origine, par exemple du problème des algues vertes en Bretagne. Un autre point négatif parfois pointé est celui du cuivre et du soufre qu’utilisent certains vignerons ou maraîchers bio pour lutter contre les maladies et qui ne sont pas sans impact sur les sols.

Mais la principale faiblesse de l’agriculture bio provient des rendements de cultures moindres qu’en agriculture conventionnelle d’environ 25 % en moyenne ; les différences les plus fortes étant observées pour les céréales et pour les pommes de terre (jusqu’à 35 %) et les plus faibles pour le tournesol, pour les fruits et légumes (20 %). Pour les productions animales, les différences moyennes sont de 15 %.

De façon générale, il faut plus de surfaces pour obtenir une même quantité de produits. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a été montré par modélisation au Royaume-Uni qu’une généralisation de l’alimentation bio n’est pas possible.

En France, une agriculture totalement bio est encore loin d’advenir, vu que l’agriculture conventionnelle représente aujourd’hui 90 % des terres agricoles et qu’elle reste à l’origine de 94 % des dépenses alimentaires des ménages.

De ce fait, cela peut sembler ironique quand on entend les craintes de dépendance aux importations que soulèvent les sceptiques du bio, car l’agriculture française est déjà aujourd’hui très dépendante des produits importés, avec 2 millions de tonnes d’engrais azotés de synthèse et 3,5 millions de tonnes de tourteaux de soja pour l’agriculture conventionnelle, auxquels il faut ajouter l’équivalent de 680 000 hectares de fruits et légumes.

D’où la question : est-il possible de consommer plus de produits bio, globalement bénéfiques pour la santé et pour l’environnement, malgré des productions agricoles plus faibles ?

Diminuer la viande dans l’assiette pour généraliser le bio

La réponse est oui, si l’on diminue notre consommation de produits animaux, et donc la surface agricole réservée à l’élevage pour en consacrer plus aux productions végétales. Pour évaluer quelle diminution serait bénéfique à la fois pour la santé et pour l’environnement, commençons par regarder quelles sont les recommandations sur la part de protéines végétales et animales que l’on devrait avoir dans notre alimentation.

Notre consommation moyenne de protéines totales (1,4 g/jour de protéines par kilogramme de poids corporel) excède aujourd’hui les recommandations d’environ 30 % et les besoins de 70 % (0,83 g/jour de protéines par kilogramme de poids corporel). Un régime plus végétalisé demeure meilleur pour la santé. Il serait même possible d’utiliser jusqu’à 80 % de protéines végétales tout en assurant nos besoins en micronutriments essentiels, comme la vitamine B12, pour apporter suffisamment de protéines, à condition d’associer des céréales aux légumineuses de façon à avoir un apport équilibré en acides aminés.

Ces données scientifiques permettent de définir un ordre de grandeur pour une baisse sans risque de la consommation de produits carnés, qui serait de l’ordre de 50 % en moyenne pour respecter les limites planétaires, notamment pour le climat et pour l’azote, sans augmenter la dépendance aux importations.

Moins manger de viande n’est d’ailleurs pas aberrant du tout d’un point de vue historique, car, si certains associent un régime très carné à des traditions culturelles, les Français mangeaient en réalité moitié moins de viande il y a cent ans.

Les produits laitiers sont également surconsommés aujourd’hui, au regard des recommandations nutritionnelles, avec une consommation moyenne de 70 grammes de fromage par jour lorsqu’il est conseillé de ne pas dépasser 40 grammes.

Une alimentation plus bio est donc possible en végétalisant l’assiette, car diminuer la consommation de produits animaux réduirait bien plus la surface pour se nourrir que la généralisation d’une alimentation bio ne l’augmenterait.

Ainsi, réduire la consommation de produits animaux permet de diviser par deux cette surface (de 8,3 m²/jour pour ceux qui mangent moins de 50 grammes de viande par jour à 16,8 m²/j pour ceux qui en mangent plus de 100 grammes par jour), alors que consommer bio ne l’augmenterait que de 30 %. De cette façon, il serait possible de libérer au moins 4 millions d’hectares de cultures utilisées par l’élevage et de les affecter à des productions végétales cultivées en bio, compensant ainsi des rendements inférieurs, notamment pour les céréales.

Quel type d’élevage favoriser ?

Reste la question de savoir quels types d’élevage il faudrait en priorité diminuer et ceux qui, au contraire, sont à favoriser.

Les élevages de ruminants (bovins, ovins) à soutenir sont ceux où l’alimentation des animaux provient principalement des prairies pâturées ou récoltées. De tels élevages sont plus faciles à mettre en œuvre en bio. Ils sont meilleurs pour l’environnement car ils génèrent moins de pollutions azotées et utilisent bien moins ou pas de pesticides. En outre, le lait et la viande sont plus riches en acides gras insaturés à fonction anti-inflammatoire.

En conséquence, la réduction des productions animales devrait surtout concerner les élevages les plus intensifs en intrants de synthèse, et/ou concentrés géographiquement, qui utilisent le plus de terres labourables et sont le plus dépendants d’importations de concentrés (soja) pour l’alimentation des animaux. Une partie des terres labourables – 3,8 millions d’hectares pour l’élevage des ruminants et 3,9 millions d’hectares pour les porcs et les volailles – serait alors utilisée pour des productions végétales en bio.

Les scénarios conçus à l’échelle de l’Union européenne et de la France montrent que la mise en œuvre de pratiques agroécologiques ne permet pas à elle seule d’atteindre les objectifs de politiques publiques en matière de climat et d’émissions d’azote. Cela nécessite donc de végétaliser l’assiette, en complément du développement massif des légumineuses, qui ont l’immense intérêt de ne pas exiger d’apport en engrais azotés, de réduire de moitié le gaspillage alimentaire, et de recycler une partie de nos urines naturellement riches en azote. En effet, un point faible de l’agriculture biologique est souvent le manque d’azote, nécessaire à la croissance des plantes.

La bio étant une forme emblématique, mais perfectible, de l’agroécologie, le progrès des connaissances pour développer une agriculture, dite biorégénératrice, fondée sur les processus écologiques permettrait de réduire les différences de production avec l’agriculture conventionnelle. Cela suppose d’activer de nombreux leviers agronomiques : la diversification végétale, les pratiques améliorant la santé du sol ainsi que des modes d’alimentation des animaux fondés sur l’herbe pour les ruminants et sur la complémentation en lin pour les monogastriques.

Ignorant ces données scientifiques quant à nos besoins en protéines animales et leurs impacts sur l’environnement, le débat sur le bio est souvent mal posé.

Membre du Conseil scientifique de PADV (Pour une Agriculture du Vivant)

29.09.2025 à 16:57

Le changement climatique est-il en décalage horaire ?

Sarah Safieddine, Chargée de recherche CNRS (LATMOS/IPSL), Sorbonne Université

Cathy Clerbaux, Directrice de recherche au CNRS (LATMOS/IPSL), professeure invitée Université libre de Bruxelles, Sorbonne Université

Texte intégral (2500 mots)

Le réchauffement climatique ne se mesure pas seulement en moyennes globales. Derrière les +1,5 °C ou +2 °C, souvent avancés comme indicateurs globaux, on retrouvera des réalités très différentes selon les lieux… et, surtout, selon les heures de la journée. Une récente étude montre comment l’usage généralisé du temps universel par les climatologues peut masquer ces différences en heures locales. Mieux les prendre en compte permettraient de mieux adapter nos villes, nos systèmes agricoles et nos politiques de santé publique.

Les chiffres du changement climatique sont bien connus : 1,5 °C de plus depuis l’ère préindustrielle, et +2 °C attendus d’ici 2050 si rien n'est fait de plus que les politiques déjà en place. Il s’agit toutefois d’une augmentation moyenne des températures sur toute la surface du globe.

Derrière ces chiffres se cachent donc des réalités bien différentes, en fonction du lieu où on se situe sur Terre, mais également en fonction des moments de la journée. Non, il ne fera pas « chaud pareil » à midi qu’à minuit : les tendances de réchauffement, elles aussi, varient selon l’heure locale.

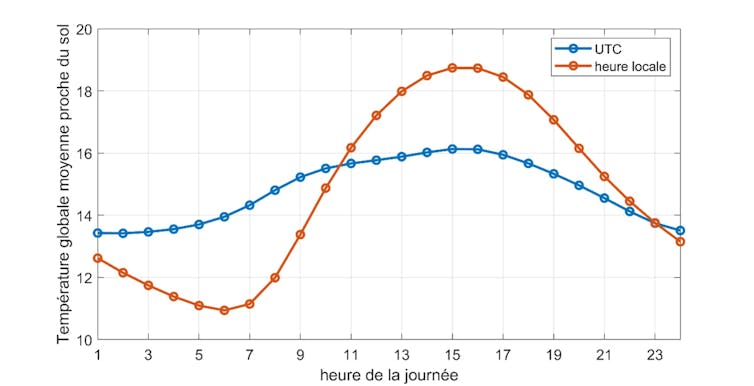

Dans une étude publiée récemment, nous avons ainsi montré que l’évolution des températures n’est pas uniforme tout au long de la journée. La hausse peut être plus marquée la nuit que l’après-midi, ou l’inverse, selon les régions du globe.

Et pourtant, les climatologues utilisent actuellement un repère unique pour comparer les données climatiques : le fuseau horaire UTC (temps universel coordonné). Pratique pour uniformiser les données climatiques, mais problématique pour comprendre les dynamiques locales. Ignorer l’heure locale peut fausser notre compréhension du changement climatique et limiter l’efficacité de nos politiques d’adaptation, par exemple lorsqu’il s’agit de limiter la surchauffe des villes en périodes de canicule.

D’abord, remettre les pendules à l’heure

Considérons, par exemple, un relevé à 12 heures UTC. Il correspondra à midi à Londres, mais à 21 heures à Tokyo, ou encore à 2 heures du matin à Los Angeles. En travaillant uniquement avec l’UTC, on mélange donc des observations réalisées de jour et de nuit, ce qui masque la variabilité diurne des températures – c’est-à-dire, les différences qui surviennent entre le jour et la nuit.

Si l’on ne considère que la terre ferme, en excluant les mers et les océans, la moyenne des températures globales proches du sol varie d’environ 14 °C à 16 °C. Mais si l’on convertit ces observations en heures locales autour du globe, il apparaît que cette variabilité diurne globale a beaucoup plus d’amplitude : de 11 °C à 6 heures du matin en moyenne à 19 °C vers 15 heures/16 heures.

Pour cette étude, nous avons analysé plus de quarante ans de données (1981–2022) issues de la composante Terre (sans les mers et océans) de la réanalyse ERA5. C’est une base de données qui fusionne modèles et observations pour fournir, heure par heure, des estimations cohérentes de températures – et d’autres variables atmosphériques – depuis 1940, à l’échelle mondiale.

Et donc, au lieu de ramener systématiquement les données en UTC, nous les avons transposées en heures locales, en appliquant le principe des fuseaux horaires. Nous avons ainsi pu cartographier, heure par heure, l’évolution des températures terrestres proches de la surface (celle des bulletins météorologiques) à l’échelle mondiale. De quoi quantifier plus finement l’impact du changement climatique sur ces dernières au cours de la journée.

À lire aussi : Pourquoi le record de températures en 2024 est une surprise pour les scientifiques

Pas uniforme, ni dans l’espace ni dans le temps

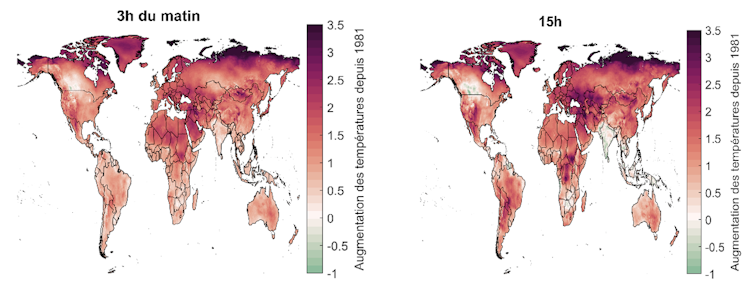

Nos résultats montrent que l’évolution de la température au cours des quarante dernières années n’est pas uniforme, ni dans l’espace ni dans le temps.

De manière générale, depuis 1981, les températures augmentent presque partout sur Terre, avec un réchauffement particulièrement marqué dans les régions arctiques. Mais, dans le détail, certaines zones géographiques, comme l’Inde, semblent moins affectées : le réchauffement y est beaucoup plus lent qu’ailleurs. Si on considère le créneau horaire de 15 heures en Inde, on y observe même un… refroidissement depuis 1981.

Une des raisons de ces hétérogénéités tient à l’augmentation locale de certaines sources de pollution, en particulier des particules fines. Celles-ci peuvent bloquer une partie du rayonnement solaire et refroidir la surface terrestre.

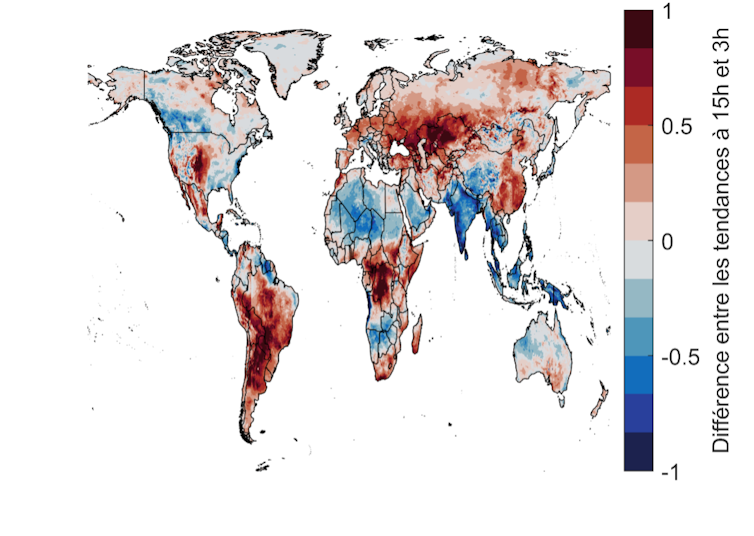

Pour représenter de façon plus perceptible les variations de température au cours de la journée dans les différentes régions du monde, nous avons soustrait les tendances climatiques observées à 3 heures de celles observées à 15 heures. De quoi mettre en évidence plus clairement la variabilité diurne du changement climatique dans le monde.

Nos résultats montrent alors que, pour une région donnée, la variation de l’amplitude du réchauffement climatique peut atteindre jusqu’à un degré Celsius entre le matin et l’après-midi, avec des tendances parfois opposées (comme en Inde), selon l’heure considérée.

Pour mieux s’adapter, des prévisions à l’heure locale

Cette vision plus fine et « heure par heure » du réchauffement ouvre de nombreuses perspectives concrètes.

D’abord pour l’agriculture, où ce n’est pas la moyenne annuelle des températures qui compte, mais celle qui surviendra lors de moments critiques, tels que la germination, la floraison, la production de fruits, etc. Prévoir plus finement les pics horaires de température permettrait alors d’adapter les calendriers d’irrigation ou de semis.

À lire aussi : Des printemps toujours plus précoces ? Comment les plantes déterminent leur date de floraison

En matière de santé publique également : on sait que les vagues de chaleur sont d’autant plus dangereuses que la température nocturne reste élevée, ce qui limite la bonne récupération de l’organisme. Une prévision plus fine de ces extrêmes nocturnes permettrait de mieux identifier les nuits et les villes à risque pour les personnes fragiles.

De même, cela aiderait également à mieux programmer les compétitions sportives en fonction des températures prévues à l’heure locale. En effet, des compétitions organisées aux heures les plus chaudes de la journée peuvent exposer athlètes et spectateurs à des risques accrus.

À lire aussi : 35 °C à Paris : les JO 2024 permettront-ils de mieux comprendre les dangers de la température humide ?

C’est également une donnée importante pour améliorer l’urbanisme de nos villes. Celles-ci connaissent déjà, en période de canicules, un effet d’îlot de chaleur marqué la nuit.

Une connaissance fine de l’évolution diurne et nocturne des température heure par heure est donc indispensable pour concevoir des espaces urbains plus résilients, et notamment des « refuges climatiques » pour les riverains.

À lire aussi : Lors des canicules, notre cerveau ne s’aligne pas toujours avec le thermomètre et peut nous mettre en danger

Enfin, l’amélioration des modèles de prévision climatique pour réellement les replacer « à l’heure locale » permettrait de rendre les systèmes d’alerte plus pertinents pour les citoyens et pour les décideurs.

Le réchauffement climatique ne se résume pas à quelques degrés de plus. Il s’agit aussi de savoir quand, dans la journée, ces degrés supplémentaires s’ajoutent. En mettant l’accent sur l’heure locale, nous révélons une nouvelle dimension du changement climatique qui peut transformer nos stratégies d’adaptation.

Cathy Clerbaux a reçu des financements du Centre National d'Etudes Spatiales pour financer les travaux de recherche de son équipe.

Sarah Safieddine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.09.2025 à 16:26

Délocalisations : L’effet « havre de pollution » n’est pas un mythe populaire

Raphaël Chiappini, Maître de conférences en économie, Université de Bordeaux

Enea Gerard, PHD Student in Climate and International Economics, Université de Bordeaux

Texte intégral (1358 mots)

Le « havre de pollution » existe-t-il vraiment ? Face au durcissement des politiques climatiques, certaines entreprises déplacent-elles réellement leurs activités vers des pays aux normes plus souples ? Une nouvelle étude lève le doute : ce phénomène existe bel et bien.

Face à l’urgence climatique, de nombreux pays renforcent leurs réglementations environnementales afin de favoriser leur transition écologique. Cependant, dans un monde où tous les pays ne sont pas vertueux, cette démarche ne risque-t-elle pas de faire fuir les investisseurs étrangers vers des destinations disposant de règlementations environnementales moins contraignantes, créant une sorte de « havre de pollution », là où les activités polluantes échappent aux mesures les plus répressives ? Cette question divise les économistes et les décideurs publics depuis des décennies.

Notre récente étude empirique, publiée dans Macroeconomic Dynamics, apporte un éclairage nouveau sur cette question. En analysant les flux d’investissements directs étrangers (IDE) de 121 pays investisseurs vers 111 pays hôtes entre 2001 et 2018, et à partir de la construction d’un nouvel indicateur de sévérité des politiques environnementales, nous confirmons l’existence d’un effet de « havre de pollution ». Cependant, les dynamiques en jeu restent complexes.

Deux hypothèses en confrontation

La littérature économique reste divisée sur l’impact des réglementations environnementales sur les entreprises. Deux visions s’opposent. D’un côté, « l’hypothèse de Porter » (1991) suggère que des règles strictes peuvent stimuler l’innovation, améliorer la productivité et renforcer la compétitivité. De l’autre, l’« hypothèse du havre de pollution » développée notamment dans les années 1990, avance que les industries se déplacent vers les pays où les normes sont plus souples afin de réduire leurs coûts. Ce phénomène a été amplifié par la mondialisation des années 1990, marquée par la baisse des coûts de transport et l’essor des pays à bas salaires. Ainsi, une part de la réduction des émissions dans les pays développés pourrait s’expliquer par la délocalisation d’activités polluantes vers des pays moins stricts, accompagnée d’une hausse des importations plus intensives en gaz à effet de serre, selon une étude récente.

Un nouvel outil pour les politiques environnementales

Les études empiriques antérieures aboutissent souvent à des résultats contradictoires, en grande partie parce qu’il est difficile de comparer la rigueur des politiques environnementales d’un pays à l’autre. Pour dépasser cet obstacle, nous avons construit un nouvel indice de sévérité des politiques environnementales, l’Environmental Stringency Index (ESI), couvrant plus de 120 pays entre 2001 et 2020.

Cet indicateur repose sur deux dimensions :

La mise en œuvre, mesurée par l’engagement formel d’un pays à travers le nombre de lois climatiques adoptées et sa participation aux grands accords internationaux (comme le Protocole de Montréal ou l’Accord de Paris) ;

L’application effective, évaluée en comparant les émissions prédites d’un pays, en fonction de sa structure industrielle, à ses émissions réelles. Lorsqu’un pays émet moins que prévu, cela traduit des efforts concrets d’atténuation.

Les signaux politiques sont efficaces

Nos résultats empiriques confirment clairement l’existence d’un effet de « havre de pollution » : une hausse d’un écart-type de notre indice de rigueur environnementale dans un pays hôte entraîne en moyenne une baisse de 22 % des IDE entrants.

Plus encore, nous montrons que les investisseurs étrangers réagissent davantage à l’annonce des politiques plutôt qu’à leur application effective. Autrement dit, l’adoption de nouvelles lois climatiques ou la ratification d’accords internationaux envoie un signal crédible aux entreprises quant à l’évolution future des coûts réglementaires. À l’inverse, les performances environnementales réelles ne semblent pas influencer significativement les décisions d’investissement.

Cette observation suggère que les entreprises anticipent les contraintes futures plutôt que de se limiter à évaluer la situation actuelle.

Des effets asymétriques

Nos résultats montrent que l’impact des réglementations environnementales diffère fortement selon le niveau de développement et la qualité institutionnelle du pays hôte. Dans les économies émergentes et en développement, des règles plus strictes freinent nettement les IDE, confirmant leur statut de « havres de pollution » potentiels. L’effet est en revanche plus limité dans les pays à haut revenu, où des institutions solides et des cadres réglementaires établis atténuent ce phénomène. La corruption joue aussi un rôle clé. Pour évaluer cet aspect, nous avons utilisé l’indice de Contrôle de la corruption de la Banque mondiale : là où la gouvernance est faible, même des politiques ambitieuses peuvent être contournées, renforçant l’attractivité de ces pays pour les activités polluantes.

La réalité d’un arbitrage réglementaire

Au-delà de la rigueur absolue des réglementations, notre étude met également en évidence un phénomène d’arbitrage réglementaire : plus l’écart de sévérité des politiques environnementales entre le pays d’origine et le pays d’accueil des IDE est important, plus l’effet incitatif de délocalisation s’accroît. Les entreprises semblent ainsi comparer activement les cadres réglementaires internationaux afin d’optimiser leurs coûts de mise en conformité. Cette dynamique est particulièrement visible lorsque des investisseurs issus de pays aux normes strictes se tournent vers des destinations moins contraignantes, confirmant l’hypothèse d’une recherche délibérée de « havres de pollution ».

Une coopération internationale nécessaire dans un monde fragmenté

L’hypothèse du « havre de pollution » n’est donc pas un simple « mythe populaire », comme l’avait suggéré une étude des années 2000.

Face à ce constat, plusieurs pistes s’imposent. D’abord, renforcer la coopération internationale à travers des accords multilatéraux capables de réduire les écarts de normes et de limiter les possibilités d’arbitrage. Ensuite, améliorer l’application effective des règles, en particulier dans les pays à bas salaires, afin de préserver leur crédibilité sur le long terme. Le déploiement de mécanismes correcteurs, comme l’ajustement carbone aux frontières introduit par l’Union européenne (UE), constitue également une voie prometteuse puisqu’il permet de taxer les importations en fonction des émissions de gaz à effet de serre qu’elles incorporent. Enfin, le développement d’incitations fiscales et financières pour les technologies propres peut orienter les IDE vers des secteurs compatibles avec la transition écologique.

La lutte contre le changement climatique ne peut donc ignorer ces dynamiques économiques. Comprendre comment les entreprises réagissent aux réglementations environnementales est indispensable pour concevoir des politiques à la fois efficaces sur le plan écologique et équitables sur le plan économique. L’enjeu est de taille : réussir la transition verte sans creuser davantage les inégalités de développement entre le Nord et le Sud, dans un monde déjà marqué par des tensions importantes et une fragmentation croissante.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain