ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

06.10.2025 à 16:28

Les citadins sont-ils prêts à réduire la place de la voiture pour végétaliser la ville ?

Maia David, Professeure et chercheuse en économie de l’environnement, AgroParisTech – Université Paris-Saclay

Basak Bayramoglu, Directrice de recherche INRAE, Directrice adjointe de l'unité PSAE

Carmen Cantuarias-Villessuzanne, Chercheuse associée, Université Paris-Saclay; École Supérieure des Professions Immobilières

Laetitia Tuffery, Maîtresse de conférences en économie, Université de Nîmes

Texte intégral (3152 mots)

Face à la multiplication des vagues de chaleur, les villes doivent se réinventer. La végétalisation fait partie de la palette de solutions possibles, mais se heurte à une difficulté : pour cela, il faut souvent réduire l’espace alloué à d’autres usages, comme la circulation ou le stationnement automobile. Une étude récente, menée à Lyon (Rhône), suggère que les citadins sont prêts à soutenir de telles mesures… à condition que son impact reste limité et que ses bénéfices concrets soient perceptibles.

La France a de nouveau subi pendant l’été 2025 une canicule parmi les plus intenses jamais enregistrées. Le mois de juin 2025 a ainsi été le plus chaud jamais mesuré en Europe de l’Ouest. À cette occasion, plusieurs villes ont franchi la barre des 40 °C, comme Bordeaux (41,6 °C), Toulouse (41,5 °C), Angoulême (42,3 °C) ou Nîmes (41,8 °C).

L’intensification des vagues de chaleur, tant en termes de fréquence que de durée, contribue à rendre les espaces urbains de plus en plus difficiles à vivre. En cause, l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) : l’asphalte et le béton, par exemple, stockent la chaleur, et le peu de végétation limite le rafraîchissement nocturne par évapotranspitation.

Face à ces extrêmes devenus la norme, les villes doivent se réinventer et créer des « îlots de fraîcheur urbains », des zones refuges où les températures sont plus clémentes.

Plusieurs approches peuvent être envisagées.

Elles peuvent s’appuyer sur des changements de comportement des citadins, comme l’aération nocturne des logements, l’adaptation des horaires de travail ou encore la réduction des activités extérieures en période de forte chaleur.

Elles peuvent aussi reposer sur des aménagements techniques et architecturaux, tels que la construction de bâtiments bioclimatiques, l’utilisation de revêtements à fort albédo ou l’irrigation ponctuelle des espaces extérieurs.

Une troisième voie, enfin, réside dans l’accroissement de la végétation urbaine, largement documentée dans la littérature scientifique comme facteur de rafraîchissement.

Il existe toutefois une limite structurelle. Les grandes villes disposent rarement de la place suffisante pour, à la fois, planter des arbres, désimperméabiliser les sols et verdir les rues sans devoir transformer les usages de l’espace public et réduire l’espace alloué à d’autres usages.

La végétalisation bouscule notamment la place de la voiture, comme nous avons pu le démontrer dans une recherche publiée dans la revue Land Economics.

À lire aussi : Paris est une des pires villes européennes en temps de canicule. Comment changer cela ?

Le vert urbain, entre bénéfices et zones de friction

Les bénéfices de la nature en ville sont nombreux et documentés : îlots de fraîcheur, amélioration de la qualité de l’air, infiltration des eaux pluviales, accueil de la biodiversité, atténuation du bruit, sans oublier les impacts positifs sur la santé mentale et le lien social.

Un seul arbre peut abaisser de plusieurs degrés la température ambiante, et attirer des espèces parfois rares en milieu urbain. Par exemple, une simulation réalisée par Météo France estime que l’ajout de 300 hectares de végétation à Paris permettrait d’abaisser la température de 0,5 à 1 °C lors d’un épisode de canicule.

Plus concrètement, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), une commune située au nord de Paris, la transformation d’un parking en îlot de fraîcheur grâce à la plantation de 72 arbres a réduit la température ressentie de 3,1 °C en moyenne.

Mais cette végétalisation nécessite de l’espace, alors même que l’espace urbain est précisément limité et fait l’objet de multiples usages concurrents. À Paris, la piétonnisation des berges de Seine ou la transformation de la rue de Rivoli ont par exemple suscité de vifs débats.

À Bordeaux (Gironde), Lyon (Rhône) ou Grenoble (Isère), les créations de trames vertes entraînent également des réactions contrastées selon les quartiers et les profils d’usagers. Des conflits d’usage, entre automobilistes, cyclistes, piétons et riverains sont au cœur des tensions liées à ces projets.

À Lyon comme ailleurs, les nouveaux aménagements urbains (place publique, rond-point, voie sur berge, réseau de transport, etc.) intègrent de plus en plus de végétation. Les abords des nouvelles lignes de tramways ont été repensés pour accueillir arbres, pelouses ou bandes fleuries.

Ces projets transformateurs s’inscrivent dans des politiques environnementales ambitieuses, comme le plan Canopée de la métropole et répondent à une demande citoyenne croissante pour un cadre de vie plus sain.

Mais ils se font souvent au détriment d’autres usages : voies de circulation rétrécies, suppression de places de stationnement, ralentissements logistiques, coûts de mise en œuvre et d’entretien.

Ces arbitrages posent la question de l’usage de l’espace public, et de l’acceptabilité sociale des projets de végétalisation urbaine.

Des citoyens prêts à faire des compromis… à certaines conditions

Pour mieux comprendre comment les habitants opèrent ces arbitrages, nous avons, dans le cadre de notre étude, évalué la demande sociale de végétalisation urbaine de la part des habitants de la métropole du Grand Lyon.

Dans une enquête basée sur ce qu’on appelle la méthode d’expérience de choix, 500 répondants représentatifs de la population de la métropole ont été confrontés à plusieurs scénarios de verdissement des abords du tramway sur leur territoire.

Chaque scénario comportait, à des niveaux variables, quatre paramètres clés :

- réduction des températures lors des canicules,

- augmentation de la biodiversité (mesurée par l’abondance d’oiseaux),

- réduction de l’espace pour la circulation et le stationnement,

- enfin, une hausse de la fiscalité locale.

Cette étude a permis d’estimer un « consentement à payer » moyen des répondants pour différentes caractéristiques de la végétalisation en ville. Ce type d’outil est précieux pour orienter les politiques publiques, car il révèle les préférences citoyennes pour des biens et des services comme les services écologiques qui n’ont pas de prix de marché.

Résultats : les citoyens prêts à faire des compromis… à certaines conditions.

En moyenne, les habitants interrogés se montrent ainsi favorables à la végétalisation. Ils sont prêts à payer 2,66 € par mois (en termes de hausse des taxes locales) pour chaque degré de baisse des températures et 0,49 € pour chaque point de biodiversité gagné (1 % d’oiseaux en plus). Ils sont favorables aux scénarios qui améliorent la biodiversité et le rafraîchissement de l’air tout en réduisant l’espace consacré aux voitures de manière minimale.

Cependant, ils sont nettement opposés aux scénarios qui réduisent plus fortement l’espace routier sans bénéfice environnemental suffisant.

Nos analyses montrent également une forte hétérogénéité entre répondants : les habitants du centre-ville, probablement déjà confrontés à plusieurs restrictions de circulation, sont plus critiques ainsi que les ménages les plus favorisés et les usagers quotidiens de la voiture.

À l’inverse, les personnes avec enfants ou consommant des produits issus de l’agriculture biologique – ce dernier étant un indicateur de la sensibilité à l’environnement – expriment un soutien accru aux projets de végétalisation urbaine.

À lire aussi : Réduire la place de la voiture en ville est-il aussi impopulaire qu’on le pense ?

Végétaliser avec les citoyens, pas contre eux

Face à l’urgence climatique, les villes doivent se doter de politiques de végétalisation ambitieuses. Mais ces solutions doivent aussi être socialement acceptables.

Notre étude montre que la majorité des habitants de Lyon seraient prêts à contribuer au financement d’un projet de végétalisation urbaine dès lors qu’il ne réduit que modérément l’espace disponible pour l’automobile. Une solution qui n’occuperait pas trop d’espace, comme la végétalisation verticale, serait donc pertinente.

Pour les décideurs locaux, il convient donc de mettre en place des projets de végétalisation prioritairement dans les communes déficitaires en arbres. Comme souligné par les résultats de notre étude, l’acceptabilité de ces projets suppose d’impliquer les citoyens dès leur conception et de mesurer régulièrement leur impact. C’est à ce prix que les villes du futur pourront être à la fois plus vertes, plus vivables, et plus justes.

À lire aussi : Les arbres en ville : pourquoi il n’y a pas que le nombre qui compte

Maia David a reçu des financements du Ministère de la Transition Écologique et de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) dans le cadre du Programme ITTECOP.

Basak Bayramoglu, est co-coordinatrice du projet SEMEUR et a reçu des financements de Ministère de la Transition Écologique (MTE) dans le cadre du Programme ITTECOP. Basak Bayramoglu est membre de la Chaire Énergie et Prospérité, sous l'égide de La Fondation du Risque.

Carmen Cantuarias est co-coordinatrice du projet SEMEUR et a reçu des financements de Ministère de la Transition Écologique (MTE) dans le cadre du Programme ITTECOP. Elle a travaillé au CGDD (MTE) en tant que chargée de mission sur les instruments économiques pour la biodiversité.

Laetitia Tuffery a reçu des financements du Ministère de la Transition Écologique (MTE) et de l'Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) dans le cadre du Programme ITTECOP.

06.10.2025 à 16:22

Pour sauver les pôles, les projets de géo-ingénierie sont voués à l’échec

Steven Chown, Director, Securing Antarctica's Environmental Future and Professor of Biological Sciences, Monash University

Texte intégral (2059 mots)

Alors que les pôles fondent à un rythme accéléré, certains chercheurs misent sur la géo-ingénierie pour ralentir la catastrophe : rideaux sous-marins, microbilles de verre ou fertilisation des océans. Mais une récente étude montre que ces solutions spectaculaires sont inefficaces, coûteuses et dangereuses – et qu’elles risquent surtout de détourner l’attention de l’urgence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Notre planète continue de se réchauffer en raison des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Les régions polaires sont particulièrement vulnérables à ce réchauffement. L’étendue de la banquise diminue déjà dans l’Arctique comme dans l’Antarctique. Les calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique fondent, et des changements brutaux sont en cours dans les deux environnements polaires.

Ces changements ont de profondes conséquences pour nos sociétés, qu’il s’agisse de la montée du niveau de la mer, de l’évolution de la circulation océanique ou de la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. Ils entraînent aussi de lourdes conséquences pour les écosystèmes, notamment pour les ours polaires et les manchots empereurs, devenus des symboles des effets du changement climatique.

Le moyen le plus efficace pour atténuer ces changements et réduire le risque d’impacts généralisés est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, la décarbonation progresse lentement, et les projections actuelles indiquent une augmentation de la température d’environ 3 °C d’ici à 2100.

Aussi, certains scientifiques et ingénieurs, conscients des changements attendus et de l’importance des régions polaires pour la santé de la planète, ont-ils proposé de développer des approches technologiques, appelées géo-ingénierie, afin d’atténuer les effets sur l’Arctique et l’Antarctique.

Dans une étude publiée récemment dans Frontiers in Science, mes collègues et moi avons évalué cinq des concepts de géo-ingénierie les plus avancés envisagés pour les régions polaires. Nous en avons conclu qu’aucun d’entre eux ne devrait être utilisé dans les prochaines décennies. Ils sont extrêmement peu susceptibles d’atténuer les effets du réchauffement climatique dans les régions polaires et risquent de provoquer de graves conséquences indésirables.

Qu’est-ce que la géo-ingénierie polaire ?

La géo-ingénierie recouvre un large éventail d’idées visant à modifier délibérément, à grande échelle, le climat de la Terre. Les deux grandes catégories

consistent soit à retirer du dioxyde de carbone de l’atmosphère, soit à augmenter la quantité de lumière solaire renvoyée vers l’espace (une approche connue sous le nom de « modification du rayonnement solaire »).

Pour les régions polaires, les cinq concepts actuellement les plus avancés sont :

1. L’injection d’aérosols stratosphériques. Cette technique de modification du rayonnement solaire consiste à introduire dans la stratosphère de fines particules (comme le dioxyde de soufre ou le dioxyde de titane) afin de réfléchir la lumière du soleil vers l’espace. L’idée est ici d’appliquer ce principe spécifiquement aux pôles.

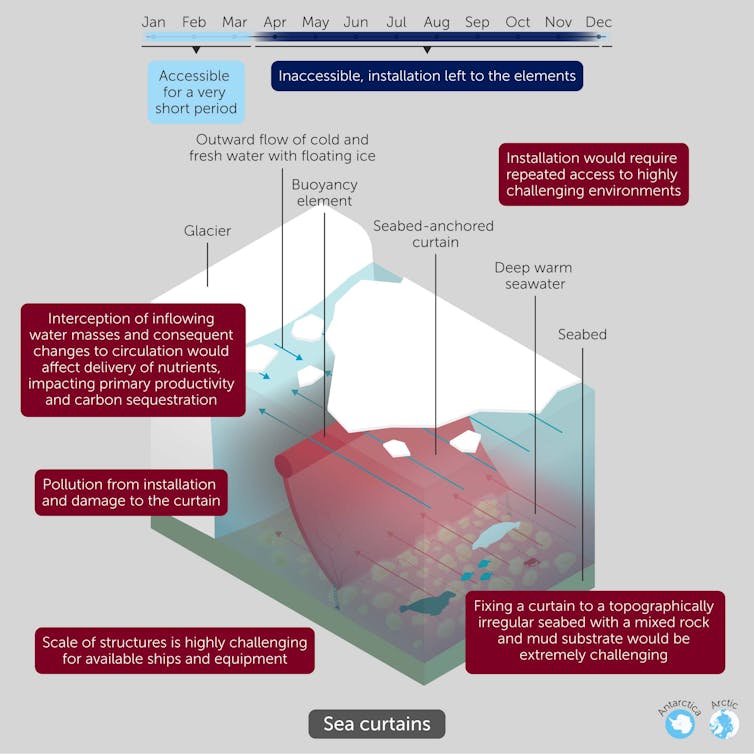

2. Les rideaux sous-marins. Ces structures flexibles et flottantes, ancrées au plancher océanique entre 700 et 1 000 m de profondeur et s’élevant sur 150 à 500 m, visent à empêcher l’eau chaude de l’océan d’atteindre et de faire fondre les plates-formes de glace (prolongements flottants qui ralentissent l’écoulement de la glace du Groenland et de l’Antarctique vers l’océan) ainsi que les lignes d’ancrage des calottes (là où se rencontrent terre, glace et océan).

3. Gestion de la banquise. Deux pistes sont explorées : d’une part, la dispersion de microbilles de verre sur la glace de mer arctique fraîche pour la rendre plus réfléchissante et prolonger sa durée de vie ; d’autre part, le pompage d’eau de mer à la surface de la banquise, où elle gèle pour l’épaissir, ou dans l’air pour produire de la neige, grâce à des pompes éoliennes.

4. Ralentir l’écoulement de la calotte glaciaire. Cette approche cible les « courants glaciaires » du Groenland et de l’Antarctique, de véritables rivières de glace s’écoulant rapidement vers la mer et contribuant à l’élévation du niveau marin. L’eau présente à leur base agit comme un lubrifiant. L’idée est de pomper cette eau afin d’accroître la friction et de ralentir leur progression. Le concept semble particulièrement pertinent pour l’Antarctique, où la fonte se joue davantage à la base de la calotte qu’à sa surface.

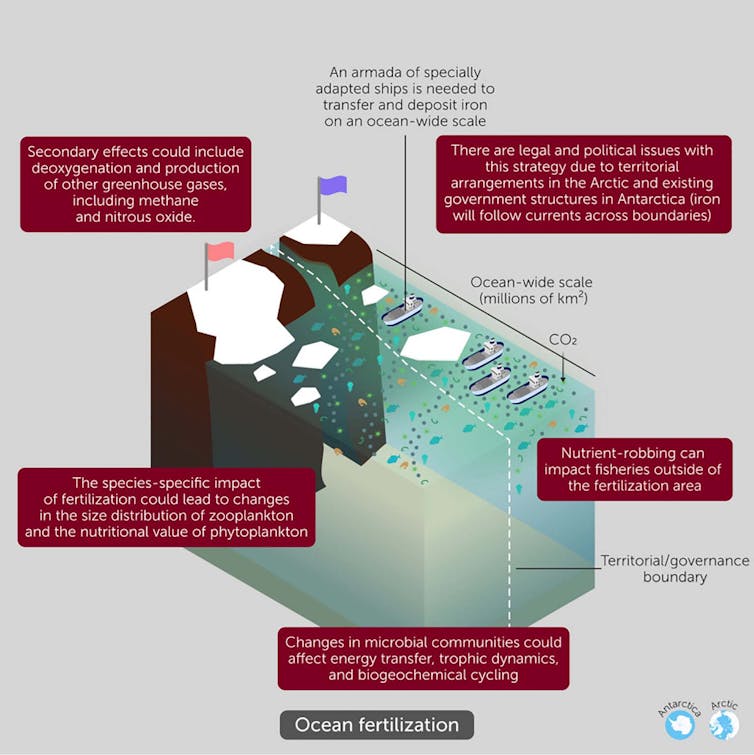

5. La fertilisation des océans. Elle consiste à ajouter des nutriments, comme du fer, dans les océans polaires afin de stimuler la croissance du phytoplancton. Ces organismes microscopiques absorbent le dioxyde de carbone atmosphérique, qui se retrouve stocké dans les profondeurs marines lorsqu’ils meurent et coulent.

Le risque des faux espoirs

Dans nos travaux, nous avons évalué chacun de ces concepts selon six critères : ampleur de la mise en œuvre, faisabilité, coûts financiers, efficacité, risques environnementaux et enjeux de gouvernance. Ce cadre fournit une méthode objective pour examiner les avantages et limites de chaque approche.

Aucun des projets de géo-ingénierie polaire ne s’est avéré viable dans les décennies à venir. Tous se heurtent à de multiples obstacles.

Ainsi, couvrir 10 % de l’océan Arctique de pompes destinées à projeter de l’eau de mer pour la geler exigerait l’installation d’un million de pompes par an sur dix ans. Les coûts estimés pour les rideaux marins (un milliard de dollars US par kilomètre) sous-estiment, de six à vingt-cinq fois, ceux de projets d’ampleur comparable dans des environnements plus simples, comme la barrière de la Tamise à Londres.

Un projet visant à répandre des microbilles de verre sur la glace a d’ailleurs été abandonné en raison des risques environnementaux. Et lors de leur dernière réunion, la majorité des Parties consultatives du Traité sur l’Antarctique ont réaffirmé leur opposition à toute expérimentation de géo-ingénierie dans la région.

Ces propositions nourrissent de faux espoirs face aux conséquences dramatiques du changement climatique, sans réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Elles risquent d’alimenter la complaisance face à l’urgence d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, voire d’être instrumentalisées par des acteurs puissants pour justifier la poursuite des émissions.

La crise climatique est une crise. Compte tenu du temps disponible, les efforts doivent se concentrer sur la décarbonation, dont les bénéfices peuvent être obtenus à court terme.

Steven Chown ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

05.10.2025 à 08:31

Alternatives aux néonicotinoïdes en culture de betterave : les avancées de la recherche

Guy Richard, Directeur de l'expertise scientifique collective, de la prospective et des études à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), Inrae

Alexandre Gohin, Directeur de recherche, INRAE, Inrae

Anne Laperche, Professeure en génétique et amélioration des plantes, Institut Agro Rennes-Angers

Bernard Bodson, Docteur en sciences agronomiques, Professeur honoraire, Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège

Christophe David, Associate Dean, Senior scientist, Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes

Eugénie Hebrard, Directrice de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Marianne Sellam, Directrice scientifique et technique, Acta

Philippe Reignault, Directeur de la santé des végétaux, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

Virginie Ravigné, Chercheuse en écologie des communautés microbiennes et virales, Cirad

Texte intégral (2814 mots)

Voici quatre ans que des scientifiques testent et étudient les alternatives aux néonicotinoïdes pour les cultures de betteraves. Les pistes de solutions sont nombreuses et complémentaires.

Le 1er septembre 2018, la France interdisait l’usage agricole des néonicotinoïdes (NNI), insecticides qui agissent sur le système nerveux des insectes. Ces molécules, reconnues comme une des causes du déclin des colonies d’abeilles et de la biodiversité, ont été utilisées à partir des années 1990 pour contrôler les pucerons qui infestent des cultures, comme la betterave sucrière.

Présents dans les enrobages des semences, différents NNI ont pu se répandre dans les plantes et dans le sol où ils pouvaient atteindre les organismes du sol, y compris les semences des cultures suivantes et des graines de plantes productrices de pollen et de nectar, qui peuvent ensuite être visitées par les pollinisateurs.

L’interdiction des NNI a entraîné en 2020 une baisse moyenne de rendement de 28 % sur l’ensemble de la surface cultivée en betterave sucrière française, due à la jaunisse virale propagée par de fortes populations de pucerons.

Les professionnels agricoles se sont alors mobilisés pour :

obtenir une dérogation d’utilisation des NNI soumis à l’avis annuel d’un conseil de surveillance réunissant des parlementaires, dérogation qui sera elle-même interdite en 2023 suite à un arrêt de la Cour de justice européenne ;

soutenir et accélérer la recherche d’alternatives aux NNI sur betterave.

Depuis 2021, le ministère en charge de l’agriculture soutient un programme national de recherche et d’innovation (PNRI) initialement doté de 7,2 millions d’euros sur trois ans – et reconduit depuis – pour explorer des solutions opérationnelles à court terme. Le programme est copiloté par l’Institut national de la recherche sur l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) et par l’Institut technique de la betterave (ITB). Il s’appuie sur un comité de pilotage composé de représentants de la filière et sur un conseil scientifique rassemblant plusieurs instituts et présidé par l’Inrae.

En tant que membres de ce conseil scientifique, nous souhaitons faire un état des lieux du PNRI quatre années après sa mise en place, à l’heure où une dérogation à l’utilisation de l’acétamipride (NNI en application par pulvérisation sur les feuilles des plantes) a été proposée, provoquant de nombreuses réactions dans le monde agricole et auprès des citoyens.

Le PNRI a soutenu 25 projets de recherche portés par des scientifiques d’origine diverse : recherche publique, enseignement supérieur, enseignement agricole, instituts techniques, sucreries, entreprises semencières et de biocontrôle, assureurs.

Plusieurs projets impliquaient directement des agriculteurs pour des expérimentations en plein champ. Le PNRI a ainsi permis de mieux comprendre et de prévoir le développement de la maladie, de tester différents moyens agronomiques pour la gérer et d’étudier les conditions de leur déploiement.

Mais pour comprendre quelles sont aujourd’hui les pistes de solutions retenues pour lutter contre la jaunisse sans NNI, commençons par regarder en quoi consiste cette maladie.

La maladie de la jaunisse

La jaunisse de la betterave est provoquée par quatre virus de plantes, parfois en multi-infection (le Beet Yellow Virus, ou BYV, étant le virus le plus dommageable). Ces virus sont transmis aux plantes par des insectes vecteurs, principalement le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), mais aussi par le puceron noir de la fève (Aphis fabae), lorsque ces pucerons piquent les plantes pour se nourrir de leur sève.

Le virus provoque alors une altération de la photosynthèse et du transfert des sucres depuis les feuilles vers les racines : la plante jaunit et perd de sa capacité à accumuler du sucre dans sa racine.

Les virus ne peuvent cependant pas être transmis à la descendance des pucerons porteurs. C’est seulement en piquant une plante déjà infectée que le puceron se charge en virus et qu’il pourra alors le transmettre à d’autres plantes de betterave. Le contrôle des réservoirs de virus apparaît donc comme un élément important de prévention et de gestion de la maladie.

Le contrôle des réservoirs de virus

La culture de la betterave constitue le principal réservoir de virus de la jaunisse via :

les repousses des plantes de betterave laissées dans les parcelles suite à la récolte, ou au bord des parcelles à la suite du stockage temporaire des racines tubérisées avant leur transport à la sucrerie ;

des plantes destinées à la production de semences, qui passent l’hiver dans des parcelles semées à l’automne et récoltées l’été suivant.

Dans les deux cas, la présence continue de betterave permet aux pucerons de se charger en virus tout au long de l’année. La prévention consiste à enfouir ou à détruire les repousses et à séparer géographiquement (d’un kilomètre au minimum) les parcelles destinées à la production de semences et celles destinées à la production de sucre. La proximité des deux types de parcelles de betterave est probablement à l’origine de symptômes viraux particulièrement marqués dans les régions Centre et Île-de-France.

La perturbation du déplacement des pucerons

Contrairement au virus de la jaunisse, les pucerons ont de multiples plantes hôtes (colza, moutarde…). Ayant un stade ailé, leurs distances de déplacement atteignent plusieurs dizaines, voire centaines, de kilomètres.

Ces deux éléments compromettent le contrôle de leur dissémination. En revanche, il est possible de prévoir les dates d’arrivée des vols de pucerons à partir des données de température hivernale avec des modèles en voie d’amélioration. Par ailleurs, la présence de plantes dites compagnes entre les rangs de betterave (avoine, orge notamment) perturbe le repérage des plantes de betterave par les pucerons.

La diffusion de composés organiques volatils dans l’atmosphère ou la présence de certaines espèces végétales non-hôtes détournent également les pucerons de ces parcelles (graminées) ou les attirent en dehors (crucifères). L’efficacité moyenne de ces deux techniques a été évaluée à 50 % sur les populations de pucerons et à 40 % pour les symptômes de jaunisse. Les plantes compagnes sont à détruire au bon moment pour éviter toute concurrence avec la betterave elle-même et ne pas occasionner une diminution du rendement.

La destruction des pucerons

L’apport d’insectes prédateurs (chrysopes, syrphes) des pucerons et la présence de couverts végétaux qui leur sont favorables (bandes enherbées, haies) sont des moyens de réduire les populations de pucerons.

Leur efficacité est très variable, de 0 à 68 % selon les parcelles, probablement en lien avec des conditions climatiques plus ou moins favorables à la survie et au développement des auxiliaires.

Se contenter de favoriser les prédateurs ne permet pas de contrôler le développement des pucerons. Cette technique doit de fait être associée à d’autres moyens de lutte.

L’apport d’insecticides de synthèse reste possible avec deux matières actives actuellement autorisées, le flonicamide et le spirotétramate, relativement spécifiques des pucerons et efficaces. Ces insecticides ont une durée maximale d’action de deux semaines, ce qui peut nécessiter plusieurs passages selon la succession des vols de pucerons. Des produits insecticides naturels ont été testés, avec des résultats décevants et très variables au champ, excepté pour un champignon entomopathogène (Lecanicilium muscarium) avec une efficacité de 0 à 41 %.

Vers des variétés moins sensibles au virus

Réduire la sensibilité des plantes au virus de la jaunisse est une autre voie d’action. Des variations de sensibilité à la maladie ont été mesurées pour les variétés actuelles et pour des populations de plantes utilisées dans les programmes de sélection des futures variétés. Cela laisse présager de futures variétés plus ou moins résistantes avec des potentiels de production variables, ce qui à terme permettra de mieux ajuster le choix des variétés au contexte épidémiologique.

Le stade de développement de la plante est également un facteur de sensibilité au virus, dont les dommages sont plus importants sur les jeunes stades. Il faut donc chercher à semer le plus tôt possible pour éviter des dates usuelles d’arrivée des pucerons.

On sait aussi que la quantité d’azote dans la plante joue sur l’attractivité de la plante : elle est plus élevée quand la teneur en azote de la plante est forte. Une réduction de la fertilisation azotée précoce reste ainsi une possibilité à explorer. Des stimulateurs de défenses naturelles des plantes ont également été testés, sans efficacité avérée en plein champ.

La combinaison des moyens de lutte

Divers leviers sont dès lors combinables pour lutter contre la jaunisse à l’échelle de la parcelle : choix de la variété, gestion de la fertilisation azotée, apport de stimulateurs de défense des plantes, semis de plantes compagnes dans les interrangs, semis de plantes abritant les prédateurs des pucerons, repoussant ou attirant les pucerons, apport de prédateurs ou de parasitoïdes des pucerons, apport d’insecticides, d’origine naturelle ou de synthèse.

À l’échelle du bassin de production, on peut jouer sur la destruction des repousses de betterave de l’année précédente, l’organisation spatiale des parcelles de betterave à production de semences ou de sucre.

Plusieurs combinaisons ont été testées dans des parcelles d’agriculteurs qui se sont engagés pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques moyennant une indemnisation. Les essais se poursuivent pour mieux évaluer l’efficacité et le coût des pratiques. On peut dire aujourd’hui qu’il n’existe pas une alternative aux NNI aussi efficace lorsqu’elle est appliquée seule, mais un ensemble d’alternatives à combiner pour une efficacité maximale de l’ordre de 70 % sur les pucerons et de 50 % sur la maladie. Ces évaluations restent cependant difficiles à réaliser dans des contextes d’infestation relativement faibles depuis l’année 2020.

Le bilan du programme PNRI

Hormis l’année 2020, le rendement moyen de la surface agricole française en betterave a été peu affecté par la jaunisse virale. Cela tient probablement à plusieurs facteurs : les caractéristiques climatiques des années 2019, 2023 et 2024, jugées peu favorables au développement des pucerons (2021 et 2022 ont bénéficié de la dérogation NNI), l’utilisation des deux insecticides de synthèse, les actions de prévention vis-à-vis des réservoirs de virus mises en place depuis 2024.

Même si le PNRI n’a pas totalement atteint son objectif de déployer, dès 2024, des solutions opérationnelles, il faut souligner la qualité des recherches menées pour comprendre la maladie, l’ampleur et l’opérationnalité des résultats obtenus. Des alternatives à l’utilisation systématique d’insecticides chimiques existent, plus compliquées, plus coûteuses à déployer et moins efficaces que la pulvérisation foliaire d’un NNI, mais elles ne portent pas atteinte à la santé de l’environnement ni à la santé humaine.

Compte tenu de ces résultats, il nous semble tout à fait envisageable de promouvoir les alternatives aux NNI, mais en actant que les agriculteurs ne peuvent pas être les seuls à supporter le surcoût et le risque associés. Deux approches, à combiner, sont à développer :

d’une part, un mécanisme assurantiel pourrait être mis en place pour permettre aux agriculteurs de faire face aux années de forte infestation. Un des projets du PNRI a démontré sa faisabilité, et ce d’autant plus que cette situation n’a été observée qu’en 2020 (soit une année sur quatre) ;

d’autre part, un mécanisme de répartition du coût sur l’ensemble de la chaîne producteur-transformateur-distributeur-consommateur et non pas sur les seuls agriculteurs dans l’esprit des lois Egalim 1 et 2 pour l’amélioration de l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.

À cela, il faut ajouter un mécanisme de non-concurrence intraeuropéenne ou internationale.

Le PNRI apparaît donc comme un programme pluridisciplinaire avec des acteurs divers qui a permis de mettre au point et de définir des modalités de déploiement d’alternatives aux NNI. Ce programme bénéficie d’une prolongation pour aller au bout de l’évaluation de ces alternatives. On voit ici le rôle essentiel joué par les décisions politiques pour donner un signal crédible aux parties prenantes d’un système leur permettant ainsi de se mobiliser pour trouver des solutions.

Guy Richard est président du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière. Il préside également le conseil d’orientation scientifique et technique du réseau des instituts techniques agricoles (COST ACTA).

Alexandre Gohin est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière

Anne Laperche est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière

Bernard Bodson est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d'innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière. Il est président du Conseil scientifique d'ARVALIS.

Christophe David est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière. Il est président du conseil scientifique de Terres Inovia.

Eugénie Hebrard est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière.

Marianne SELLAM est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière. Elle est également trésorière de l'association "Biocontrôle et Biostimulation pour l'Agroécologie".

Philippe Reignault est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière.

Virginie Ravigné est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière.

02.10.2025 à 13:31

Des pesticides dans les nuages : les dessous d’une étude inédite

Angelica Bianco, Chercheuse en Chimie de l'atmosphère, Université Clermont Auvergne (UCA)

Texte intégral (2324 mots)

Une équipe franco-italienne a pu analyser six échantillons d’eau de nuage prélevés au sommet du massif auvergnat du puy de Dôme à différentes saisons, entre 2023 et 2024. Les chercheurs y ont décelé 32 pesticides différents, dont plusieurs interdits en Europe depuis plus d’une décennie. Un tiers des échantillons présentaient également une concentration totale de pesticides supérieure aux taux réglementaires pour l’eau potable.

Leur travail pionnier a aussi permis d’estimer, pour la première fois, la quantité de pesticides qui se trouveraient dans l’ensemble des nuages bas et moyens de France hexagonale, soit de 6 à 139 tonnes. Retour sur cette publication inédite, avec sa première autrice.

The Conversation : Quelle est la genèse de votre recherche ?

Angelica Bianco : Avec ma collègue chimiste Pascale Besse-Hoggan, experte de l’ICCF (UCA/CNRS) en (bio)dégradation des pesticides dans les sols, nous voulions, depuis quelques années, quantifier les pesticides dans les nuages, car les pesticides sont des contaminants d’intérêt dans toutes les matrices environnementales.

Une étude récente du chercheur Ludovic Mayer et de ses collègues avait déjà rapporté la présence de pesticides dans les aérosols atmosphériques prélevés sur 29 sites en Europe, dont plusieurs en troposphère libre, soit la première couche de l’atmosphère de la Terre qui débute de un à deux kilomètres d’altitude et qui n’est que peu ou pas affectée par les émissions locales.

De plus, la présence de pesticides dans les précipitations est connue depuis longtemps, avec des travaux notables à la fin des années 1990. Nous avons donc profité de l’Observatoire du puy de Dôme, géré par l’Observatoire de physique du globe (OPGC) de Clermont-Ferrand et par le Laboratoire de météorologie physique (LaMP) de l’Université de Clermont-Ferrand (UCA) et du CNRS, pour quantifier les pesticides dans une matrice encore inexplorée jusqu’à présent : les nuages.

Techniquement, ce n’est pas la première mesure dans les nuages. En 1991, l’équipe du chercheur allemand Franz Trautner avait déjà mesuré l’atrazine, un herbicide aujourd’hui interdit qui bloque la photosynthèse de végétaux et qui était fréquemment utilisé dans les champs de maïs, dans plusieurs échantillons collectés dans un même nuage au-dessus de cultures de maïs dans les Vosges avec des concentrations allant de 24 à 260 nanogrammes par litre (ng/l), soit bien plus que la limite autorisée pour l’eau potable.

L’originalité de notre dernière étude repose sur la quantification des pesticides :

dans plusieurs échantillons d’eau de nuage, collectés à deux saisons différentes ;

avec des masses d’air d’origines différentes (différentes saisons, différentes températures et différentes origines géographiques) …

avec une analyse de 446 pesticides (herbicides, fongicides, insecticides, biocides) et quelques produits de dégradation ;

avec des limites de détection très faibles en utilisant des méthodologies certifiées (Cofrac).

Nous savions déjà qu’un nombre important de pesticides étaient présents dans les cours d’eau. Il peut donc sembler logique d’en trouver également dans les nuages, cependant, de telles recherches n’ont pas tellement été menées auparavant. Comment expliquez-vous cela ?

A. B. : Les nuages représentent la matrice environnementale la plus difficile à attraper et à échantillonner : ce n’est pas de l’eau d’un lac ou d’une rivière que l’on peut prélever aisément avec un seau et en grande quantité. Ce ne sont pas non plus des poussières ou des gaz, qui sont toujours présents dans l’atmosphère et que l’on peut récolter de façon automatique sur des filtres ou dans des ballons.

Les nuages présentent un caractère évènementiel : ils ne sont pas toujours là ! Bien sûr, il est possible de les échantillonner en avion, comme le font certains de mes collègues. Mais cette méthode est techniquement complexe parce qu’il faut absolument éviter toute contamination de l’échantillon par les moteurs de l’appareil. De plus, les nuages sont constitués de fines gouttelettes (entre 10 et 50 micromètres de diamètre), qu’il faut collecter pour avoir un échantillon liquide suffisant pour faire toutes les analyses. Actuellement, en France, seule la station du puy de Dôme, qui présente une forte occurrence nuageuse (40 % du temps) permet l’étude des nuages.

Notre dispositif n’est pas automatisé, ce qui veut dire qu’un opérateur doit être sur place pour le montage du collecteur, la collecte, le démontage et le traitement de l’échantillon. Nous utilisons un collecteur de nuage baptisé « boogie » et des protocoles très stricts de nettoyage et de collecte de l’échantillon.

La quantité d’eau dans les nuages varie de 0,3 à 1 g/m3 d’air, ce qui signifie qu’il faut aspirer beaucoup de nuages pour avoir peu de millilitres. C’est un des points limitants de notre analyse : le volume de nuage collecté.

Nos collectes durent rarement plus de deux heures, parce que nous devons tenir compte de la dynamique atmosphérique. Il est bien plus facile d’étudier les caractéristiques d’un échantillon quand l’histoire de la masse d’air est simple, plutôt que quand il résulte de la combinaison de plusieurs masses d’air différentes. Or, plus le temps passe, plus la composition d’un nuage se complexifie, car les composés emportés dans les différentes masses d’air, influencés par des sources différentes (par exemple, marine et anthropique) se mélangent dans le même échantillon liquide. Pour éviter cela, nous limitons donc la durée de collecte à deux heures, par conséquent nos échantillons sont de faibles volumes et la quantité d’analyses que nous pouvons mener est limitée.

Mais, si je résume, le caractère novateur de notre étude, c’est que nous, chasseurs de nuages, avons la chance de travailler sur une matrice environnementale très peu explorée où tout reste à découvrir.

Vous avez été, j’ai cru comprendre, les premiers surpris par les résultats constatés.

A. B. : Franchement, pour le bien de notre belle planète verte et bleue, nous espérions ne pas trouver de pesticides dans les nuages !

La première surprise a donc été la détection de ces composés dans tous les échantillons analysés, même les non suspectés, ceux qui ont une masse d’air qui a voyagé en altitude et sur l’océan Atlantique, donc a priori à une distance éloignée des terres où l’on épand des pesticides.

Nous avons donc fait plusieurs vérifications, notamment un croisement avec les mesures d’aérosols présentées par Ludovic Mayer de l’Université Masaryk (Tchéquie) et ses collègues, et nos concentrations se sont révélées plausibles. Les concentrations observées restent cependant faibles, de l’ordre du nano au microgramme par litre.

Après discussions, nous avons décidé de calculer la masse totale de pesticides potentiellement présents dans les nuages qui survolent la France hexagonale. Pour cela, nous avons pris le parti de formuler une hypothèse importante, à savoir que la concentration mesurée dans les nuages puydomois est représentative des nuages de basse altitude présents sur l’ensemble du territoire français. C’est discutable, certes, mais probablement pas si loin de la vérité : les relecteurs de notre publication n’ont d’ailleurs jamais remis en question cette hypothèse. Nous avons ainsi évalué qu’il pourrait y avoir entre 6,4 et 139 tonnes de pesticides présents dans les nuages au-dessus de la France.

Alors, il faut savoir que les nuages contiennent beaucoup d’eau, de l’ordre du milliard de tonnes, mais, personnellement et naïvement, je ne pensais pas trouver des tonnes de pesticides ! C’est cette estimation qui a déclenché le plus de réactions et qui a fait le plus parler, en bien comme en plus critique, mais j’estime que l’essentiel, au-delà des chiffres, est la prise de conscience collective de la pollution que nous apportons dans l’environnement.

En quoi vos travaux sont-ils utiles à notre compréhension de la circulation des pesticides dans l’environnement ?

A. B. : De mon point de vue, cet article montre que la boucle est bouclée : les pesticides sont retrouvés dans l’eau des rivières, des lacs, dans les nappes phréatiques, dans la pluie et… maintenant dans les nuages. L’atmosphère est extrêmement dynamique et transporte ces composés, même s’ils sont faiblement concentrés, dans les endroits les plus reculés de notre Terre et finalement, certains lieux isolés, comme les régions polaires, qui ne devraient pas être impactés directement par la pollution par des pesticides, sont finalement exposés par ces transports longue distance.

Mais l’atmosphère et les nuages en particulier sont aussi un réacteur chimique capable de transformer ces molécules : les rayons du soleil provoquent des réactions photochimiques qui peuvent dégrader ces composés. C’est pourquoi nous retrouvons parfois dans nos échantillons des produits de transformation et non le pesticide d’origine. Il est donc aussi important de comprendre comment ces molécules se dégradent dans l’environnement.

Dans quels sens allez-vous poursuivre vos recherches à la suite de cette publication ?

A. B. : Plusieurs collègues ont témoigné d’un vif intérêt pour les résultats présentés dans cet article. En tant que chimiste, je me dis que six échantillons collectés sur un seul site ne suffisent pas à représenter la variabilité environnementale. Je pense donc que cette étude doit être étendue à un plus grand nombre d’échantillons, et si possible, prélevés sur plusieurs sites ! Malgré tout, je garde espoir de trouver de nombreux échantillons sans pesticides dans les prochains nuages que nous collecterons…

Entretien relu par Pascale Besse-Hoggan, co-autrice de l’étude, et réalisé par Gabrielle Maréchaux, journaliste Environnement, The Conversation France.

Angelica Bianco a reçu des financements de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR 23-CE01-0015), de la Fédération des Recherches en Environnement (projet PONCOS), de la China Scholarship Council (CSC).

02.10.2025 à 11:20

Comment une forêt peut-elle émettre plus de CO₂ qu’elle n’en capture ?

Ariane Mirabel, Tropical ecology researcher, Cirad

Géraldine Derroire, Chercheuse, Cirad

Plinio Sist, Écologue des forêts tropicales, Cirad

Stéphane Traissac, Enseignant-Chercheur sur la dynamique des forêts tropicales, AgroParisTech – Université Paris-Saclay

Texte intégral (2613 mots)

Longtemps considérées comme de précieux « puits de carbone » absorbant une partie du CO2 en excès dans l’atmosphère, les forêts voient aujourd’hui ce rôle fragilisé. Certaines émettent désormais plus de CO2 qu’elles n’en captent. La cause de ce phénomène est multiple : elle tient au changement climatique, aux pressions anthropiques et à leurs conséquences.

Par le processus de photosynthèse, les plantes utilisent l’énergie lumineuse et le CO2 de l’atmosphère pour produire de la matière organique.

Les forêts contribuent donc, comme le reste du règne végétal, au piégeage de carbone dans leur biomasse : en grande partie les troncs, les branches et les feuilles – on parle alors de biomasse « aérienne », mais également les racines et les sols. Dans les forêts tropicales et tempérées, cette biomasse est principalement aérienne, tandis qu’elle est majoritairement stockée dans les sols en forêt boréale.

Avec une constante : sous tous les climats, les forêts sont les écosystèmes qui stockent le plus de carbone. Cependant, l’évolution de ce stock de carbone dépend de la dynamique des forêts.

En effet, même si du carbone est séquestré lors de sa croissance, une plante (et donc un arbre), comme tout organisme vivant, respire, et va à son tour émettre du CO2 dans l’atmosphère. Par ailleurs, les végétaux se décomposent après leur mort. À terme et dans la plupart des cas, le carbone stocké est donc restitué à l’atmosphère sous forme de carbone atmosphérique (excepté sous certains climats boréaux où la décomposition n’est pas totale et la biomasse s’accumule dans les sols, par exemple sous forme de tourbières).

Pour avoir un effet vertueux sur le climat, il faut donc que les forêts séquestrent davantage de carbone (dans les troncs, les branches, les racines et les sols) qu’elles n’en émettent (à travers la respiration et la mort des végétaux). On parle alors pour les décrire de « puits de carbone » naturels.

Mais sous certaines conditions, les forêts peuvent avoir un bilan carbone net émetteur : elles émettent davantage de CO2 qu’elles n’en captent. Comment cela est-il possible et pourquoi ? Une telle situation est-elle amenée à se généraliser sous l’effet du changement climatique ? Tour d’horizon.

À lire aussi : Que sont les « puits de carbone » et comment peuvent-ils contribuer à la neutralité carbone en France ?

Les forêts, des puits de carbone… à certaines conditions

Dans une forêt à l’équilibre, qui ne serait pas perturbée par des changements environnementaux, d’origine naturelle ou anthropique, les flux de carbone liés à la croissance et à la mortalité s’équilibrent. Dans le bilan global, il n’y a dans ce cas alors ni stockage ni émission de carbone.

Le puits de carbone forestier, bien documenté depuis la fin du XXe siècle, provient ainsi des dynamiques de reforestation, de récupération après des perturbations antérieures et de l’augmentation de la concentration en CO2 de l’atmosphère, qui conduisent les écosystèmes forestiers vers un nouveau point d’équilibre, non encore atteint précédemment.

Les feux de forêt ou la déforestation (conversion de forêts en zones agricoles ou urbaines), à l’inverse, déstockent le carbone forestier et génèrent d’importantes émissions de carbone atmosphérique.

Mais au-delà de la disparition des forêts, même lorsqu’un couvert forestier est maintenu, c’est bien le bilan net des flux de carbone qui va déterminer si une forêt stocke du carbone ou si elle en émet.

Des forêts qui stockent de moins en moins de carbone

Dans certaines conditions, en effet, des forêts peuvent avoir un bilan carbone émetteur : plutôt que de stocker le carbone, elles le déstockent. Pourquoi ?

Une première explication tient à la balance croissance-mortalité des arbres. En effet, tout facteur augmentant la mortalité – ou limitant la croissance des arbres (sécheresses, maladies, ravageurs) – va induire une réduction du stockage de carbone, voire un déstockage.

Or, depuis quelques années, on observe une diminution globale de la croissance des arbres et une augmentation de leur mortalité, en lien avec les sécheresses plus longues et plus intenses.

Ce déclin du rôle de puits de carbone des forêts a été observé notamment en Amazonie. Les forêts matures, à l’équilibre, stockent moins de carbone depuis les années 2000 : la quantité moyenne de carbone stockée par hectare a chuté d’environ 30 % entre 2000 et 2010.

Au contraire, en Afrique centrale, le stockage de carbone est resté constant entre 2000 et 2010. Cette différence s’expliquerait par le fait que les essences d’arbres qu’on retrouve dans les forêts tropicales africaines seraient davantage adaptées à des épisodes de sécheresse et de fortes températures.

À lire aussi : Les forêts tropicales, des « puits de carbone » hautement vulnérables

Les forêts changent de composition sous l’effet du changement climatique

Les mélanges d'espèces végétales qui composent les forêts ont donc un rôle majeur. Tout changement dans cette composition, dans une logique d’adaptation au changement climatique ou aux pressions anthropiques, est donc susceptible de modifier le bilan carbone d'une forêt.

En effet, la quantité de carbone stockée par une forêt dépend aussi de la couverture forestière et de la densité du bois des arbres, qui diffèrent pour chaque espèce d’arbre.

De tels changements de composition peuvent subvenir sous toutes les latitudes. Ils existent également en forêts tempérées, mais sont particulièrement flagrants dans les forêts boréales et tropicales :

En forêt boréale, les arbres peuvent être remplacés par des espèces arbustives ou herbacées, plus résistantes à la sécheresse, mais plus petites et moins denses.

En forêt tropicale, les arbres de forêt mature, de grande taille et à bois dense, peuvent être remplacés par des espèces de forêt secondaire, plus petites et à bois moins dense.

Dans les deux cas, cela peut entraîner une baisse des quantités de carbone stocké.

Le cas particulier des forêts tempérées

Qu’en est-il pour les forêts tempérées ? En Europe, une meilleure gestion et des politiques de reforestation ambitieuses ont permis d’augmenter les quantités de carbone stockées chaque année entre 1990 et 2005.

Cependant, les effets combinés des sécheresses, tempêtes, maladies et ravageurs, ont augenté la mortalité des arbres et diminué leur croissance. De fait, la quantité de carbone stockée chaque année en forêt tempérée, en tenant compte des variations de croissance et de l’augmentation des surfaces forestières, a diminué au cours des dernières décennies : aux États-Unis, la baisse a été de 10 % entre 2000 et 2010. En Europe, elle avoisine 12 %.

En France, les dernières données de l’inventaire forestier indiquent que sur la période 2014-2022, les forêts métropolitaines ont absorbé 39 millions de tonnes de CO2 par an en moyenne, tandis qu’elles en absorbaient 63 millions de tonnes de CO2 par an au cours de la période 2005-2013.

À lire aussi : La forêt française et ses sols pour limiter les gaz à effet de serre

L’influence délétère des feux de forêt

Le changement climatique alimente des conditions climatiques particulièrement propices aux feux de forêt et aux invasions de ravageurs

Or, les feux de forêt sont des facteurs aggravants de la dégradation du puits de carbone forestier : non seulement ils entraînent des émissions massives de gaz à effet de serre, mais ils accélèrent aussi les changements de composition des forêts, qui peuvent alors mettre des décennies à retrouver leur état d’origine.

Dans certains cas, il s’agit même de transition vers des écosystèmes non forestiers : les forêts disparaissent purement et simplement.

En forêts boréales, cela affecte d’ores et déjà le stockage du carbone. Celui-ci est en nette diminution depuis les années 90.

En Russie, par exemple, les forêts dont devenues émettrices dans les années 2010.

Au Canada, elles étaient encore neutres dans les années 1990, mais sont devenues émettrices entre les années 2000 et 2010.

Ce phénomène devrait s’amplifier et se répéter à l’avenir, car des saisons d’incendies telles que celle connue par le Canada en 2023 sont appelées à se multiplier.

Dans ces zones normalement froides, le changement climatique peut aussi entraîner le dégel et l’assèchement des sols, ce qui conduit à une dégradation accélérée du carbone organique qu’ils contiennent, et à un déstockage plus rapide de carbone. Les feux de forêt contribuent aussi à consumer la matière accumulée.

À l’échelle globale, l’absorption de carbone par les sols en forêt boréale a ainsi diminué de 30 % entre 2000 et 2010. Ces flux de carbone sont difficiles à évaluer et variables dans le temps et l’espace, mais quasiment toutes les études pointent vers une réduction du stockage de carbone organique dans ces sols.

Mais les feux de forêt ne dépendent pas que des conditions climatiques : en forêts tempérées, les activités humaines sont responsables de la quasi-totalité des départs de feux.

En 2022, à l’échelle de l’Europe, 785 000 hectares de forêts ont brûlé, ce qui représente plus du double de la moyenne entre 2006 et 2021. Cette année 2025, le Portugal, la Grèce et la Turquie ont enregistré de nouveaux records d’incendies. La France n’est pas épargnée : 17 000 hectares ont brûlé en quelques jours dans l’Aude.

Près de 30 % de carbone en moins entre 1990 et 2010

Que retenir de tout ceci ? Si les causes de réduction du stock de carbone forestier sont identifiées aux différentes latitudes, il est difficile de prédire finement l’évolution à venir des forêts et les conséquences qui en découleront.

Ainsi, aucune forêt n’est épargnée : toutes sont susceptibles de devenir émettrices de carbone suite aux effets combinés des activités anthropiques et du changement climatique.

Globalement, il est estimé que la quantité de carbone stockée chaque année par les forêts dans le monde a diminué d’environ 30 % entre 1990 et 2010. Cette tendance risque de se poursuivre.

La meilleure façon d’endiguer ce déclin reste de préserver les forêts existantes. Dans les forêts gérées par l’humain, le maintien du stock de carbone forestier et/ou l’accompagnement des transitions des peuplements d’arbres vers des espèces adaptées aux nouvelles conditions climatiques est un nouvel enjeu de la gestion forestière à l’échelle planétaire.

Ariane Mirabel a reçu des financements de recherche publics.

Géraldine Derroire a reçu des financements de recherche publics.

Plinio Sist a reçu des financements de la recherche publique.

Stéphane Traissac a reçu des financements de la recherche publique française

02.10.2025 à 11:20

Pour des forêts à croissance rapide, favorisez les arbres à croissance lente

Marie Charru, Maîtresse de conférence en sylviculture et aménagement forestier, Bordeaux Sciences Agro

Laurent Augusto, Directeur de recherche , Inrae

Texte intégral (2418 mots)

Les forêts participent grandement à l’atténuation du changement climatique par leur capacité à capturer le CO2. Dès lors, quelles espèces d’arbres favoriser pour reconstituer des forêts rapidement ? Le bon sens nous soufflerait de privilégier les arbres à croissance rapide… mais la réalité des dynamiques forestières est plus complexe.

Pour gagner une course de vitesse, choisiriez-vous une Formule 1 ou une voiture de rallye ? D’emblée, on aurait plutôt le réflexe de tout miser sur la Formule 1. Puis on se demanderait, peut-être, quelle est la nature du circuit : on a du mal à imaginer une Formule 1 être performante sur une piste cabossée, et on préférera dans ce cas une voiture plus robuste.

Il en va de même pour la croissance des arbres : si certaines espèces, prises de façon isolée, sont théoriquement bien équipées pour maximiser leur vitesse de croissance, elles sont en fait rarement gagnantes dans les forêts, où les conditions sont plus contraignantes. Comme la vitesse de croissance va de pair avec la capacité des arbres à séquestrer du dioxyde de carbone (le CO2), cela a des implications importantes concernant les capacités des forêts à atténuer le changement climatique.

Il s’agit pourtant d’un des nombreux services écosystémiques que celles-ci fournissent. Outre la régulation microclimatique, la préservation de la biodiversité, la purification de l’air et de l’eau et la protection des sols, les forêts constituent, avec les océans, l’un des deux puits de carbone les plus importants, de par leur capacité à stocker du carbone dans les sols et dans la biomasse des arbres. Les gestionnaires forestiers se posent alors une question clé : quelles espèces d’arbres ont le plus grand potentiel d’atténuation ?

Un premier élément de réponse consiste à identifier les espèces d’arbres qui grandissent le plus rapidement : plus un arbre pousse vite, plus il séquestre de carbone à travers la photosynthèse. Promouvoir des arbres à croissance rapide semble un des leviers de l’atténuation du changement climatique.

Mais est-ce vraiment le cas ? Pour tester cette hypothèse, nous avons mené récemment une étude. Dans ce travail mené par Bordeaux Sciences Agro et l’Inrae, réunissant un consortium international de chercheurs, nous avons analysé la croissance de 233 espèces d’arbres dans 160 forêts expérimentales réparties dans le monde entier.

Deux grandes familles d’arbres

Nous avons étudié la relation entre la vitesse de croissance des espèces et certaines de leurs caractéristiques appelées « traits fonctionnels ».

Ceux-ci permettent de séparer les espèces en deux grandes catégories :

- Les espèces dites « acquisitives », comme les érables ou les peupliers. Elles sont caractérisées par leur efficacité dans l’acquisition de ressources (lumière, eau, nutriments) et dans la transformation de ces ressources en biomasse (richesse des feuilles en enzymes et en nutriments pour faire la photosynthèse). Cela passe par l’optimisation des surfaces de prélèvement (feuilles larges et fines, racines longues et fines).

- Les espèces dites « conservatives », comme le sapin, le chêne pubescent ou le chêne vert. Elles sont plus efficaces dans la conservation des ressources internes (feuilles et racines moins étalées et plus épaisses pour limiter les pertes d’eau, renouvellement des organes moins fréquents pour limiter les besoins en ressources). Elles sont aussi plus tolérantes aux stress environnementaux.

Nous nous sommes alors demandé : quelles espèces poussent le plus vite, les acquisitives ou les conservatives ?

Les espèces « acquisitives », les Formule 1 du monde végétal

Des travaux antérieurs ont montré qu’en conditions contrôlées (souvent des expériences en serre) les espèces acquisitives poussent généralement très vite. En effet, leurs caractéristiques font d’elles de véritables voitures de Formule 1 végétales, où tout est optimisé pour gagner la course à la croissance.

À l’inverse, les espèces conservatives n’optimisent pas leur croissance, mais plutôt leur résistance aux contraintes de l’environnement, et grandissent souvent moins vite dans ces expériences.

Ces résultats ont conduit les écologues à bâtir une théorie selon laquelle les espèces acquisitives poussent plus vite que les espèces conservatives dans la plupart des conditions. Cependant, cette théorie a été questionnée par des chercheurs qui n’arrivaient pas à la vérifier en dehors des laboratoires, à savoir dans des forêts.

Et de fait, notre étude a montré que cette théorie n’est pas valable en conditions réelles.

Les espèces « conservatives », des championnes de rallye

En effet, dans les forêts boréales, tempérées et méditerranéennes, les espèces conservatives poussent généralement plus vite que les acquisitives.

Ce résultat s’explique par la localisation de ses forêts, le plus souvent dans des zones où les conditions de croissance sont défavorables (faible fertilité du sol, climat froid et/ou sec).

Pour filer la métaphore automobile, les forêts mondiales s’apparentent plus souvent à des chemins cabossés qu’à des circuits de course.

Ceci donne un avantage aux espèces conservatives, plus résistantes au stress et plus frugales dans la gestion de ressources limitées : telles des voitures de rallye, elles sont équipées pour s’accommoder des aléas de l’environnement.

À l’inverse, les Formule 1 acquisitives sont beaucoup moins performantes dans ces conditions défavorables, car elles ne peuvent exprimer leur potentiel que dans des conditions optimales : une sécheresse équivaut à une crevaison fatale, et un sol pauvre conduit rapidement à une panne de carburant.

D’où cet apparent paradoxe de forêts qui poussent plus vite si on privilégie des espèces supposées à croissance lente.

Dans les forêts tropicales humides, où le climat est potentiellement plus favorable à la croissance des végétaux, les deux types d’espèces d’arbres ne se départagent pas en moyenne. Pourtant, on aurait pu s’attendre à une vitesse de croissance plus élevée pour les espèces acquisitives dans ces bonnes conditions climatiques. Mais les limitations nutritives liées aux sols donnent sans doute l’avantage aux espèces conservatives dans certaines situations.

Des espèces à choisir selon les climats et selon les sols

Retenons de cette étude le rôle déterminant des conditions locales dans le choix des espèces d’arbres.

De la même façon que l’on s’est demandé sur quel type de piste la course aurait lieu avant de choisir entre la Formule 1 et la voiture de rallye, il faut analyser finement les conditions environnementales avant de choisir quel type d’espèce favoriser dans un endroit donné.

Ainsi, sous des climats favorables et des sols fertiles, les espèces acquisitives telles que les érables, les frênes ou les peupliers pousseront plus vite et donc fixeront plus de carbone que des espèces conservatives comme le chêne vert, le chêne pubescent ou de nombreux pins.

À l’inverse, sous des climats défavorables et sur des sols pauvres, ce sont les espèces conservatives qui auront le meilleur potentiel d’accumulation de carbone dans la biomasse.

Le carbone stocké par les sols, autre paramètre crucial

Notre étude ne s’est intéressée qu’à la vitesse de croissance en hauteur des arbres et au stockage de carbone dans le bois. Mais n’oublions pas que 50 % du carbone stocké en forêt l’est par les sols.

Une autre étude, réalisée dans le cadre du même projet de recherche, a mis en évidence l’effet du type d’espèce et du milieu sur le stockage de carbone dans le sol.

Quand les conditions environnementales sont défavorables, les espèces conservatives stockent davantage de carbone dans le sol, mais sous une forme peu stable. Ce carbone peut donc être relargué dans l’atmosphère si les conditions changent (exploitation forestière, incendie, réchauffement, etc.).

Quand les conditions environnementales sont favorables en revanche, les espèces acquisitives et conservatives stockent autant de carbone dans les sols. Mais le carbone issu des espèces acquisitives est plus stable et moins susceptible d’être relargué dans l’atmosphère.

Ces résultats confirment le fait qu’il faut privilégier les espèces conservatives dans les milieux défavorables, car elles y stockent le carbone de façon plus efficace, aussi bien dans la biomasse que dans le sol. À l’inverse, les espèces acquisitives doivent être préférées dans les milieux favorables, où elles peuvent pousser plus vite et stocker du carbone de manière plus durable dans le sol.

Il n’y a ainsi pas une espèce meilleure que l’autre pour stocker du carbone, mais seulement des espèces adaptées à différents types de conditions environnementales. N’oublions pas que, sur notre planète, les espèces sont déjà très bien réparties en fonction de leurs besoins. Cette étude permet donc de confirmer que la nature fait bien les choses : écoutons-la !

Le projet CARbone, Traits fonctionnels associés, et leur OptimisatioN est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.

Marie Charru a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche

Laurent Augusto a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR).

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain