ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

11.10.2025 à 08:26

Sommes-nous plus bêtes que nos parents ?

Corentin Gonthier, Professeur de psychologie, Nantes Université

Texte intégral (2689 mots)

Vous avez peut-être entendu parler du déclin de l’intelligence ? C’est cette idée selon laquelle le quotient intellectuel moyen a tendance à diminuer dans le monde occidental. De quoi s’alarmer sur l’état du monde, les politiques publiques, l’éducation et l’avenir de la jeunesse ! Ce déclin existe-t-il vraiment ?

Le déclin de l’intelligence est à la mode depuis quelques années. Le documentaire « Demain, tous crétins ? » diffusé par Arte en 2017 a diffusé cette polémique en France. La presse s'en est rapidement emparée à travers des titres alarmistes, comme « Le QI des Français en chute libre », « Et si l'humanité était en train de basculer dans l'imbécillité ? », ou même « Alerte ! Le QI des Asiatiques explose, le nôtre baisse ».

On s’est inquiété, et comme dans toute panique morale, des coupables ont été désignés. Selon leurs orientations politiques, les commentateurs ont blâmé les pesticides et perturbateurs endocriniens, la désaffection pour la lecture, la réforme de l’orthographe, la construction européenne, ou bien sûr, l’exposition aux écrans.

Une intelligence globale en hausse

Avant de chercher pourquoi l’intelligence déclinerait, encore faut-il être sûrs qu’elle décline. Cette idée d’une diminution de l’intelligence est pour le moins surprenante, car l’intelligence moyenne a plutôt augmenté au cours du XXe siècle. Plusieurs centaines d’études impliquant des millions de participants dans plus de 70 pays montrent qu’en moyenne, chaque génération fait mieux que la précédente sur les tests d’intelligence. Si on préfère parler en termes de quotient intellectuel (QI : le score global à travers un ensemble d’épreuves d’intelligence – sa moyenne est fixée à 100, la plupart des gens se situent entre 85 et 115), le quotient intellectuel moyen a augmenté d’environ 3 points tous les dix ans depuis le début du XXe siècle.

Cette augmentation de l’intelligence moyenne à chaque génération s’appelle l’effet Flynn. On connaît l’effet Flynn depuis les années 1930, et on l’attribue aux grandes améliorations du XXe siècle , telles que la baisse de la malnutrition et des maladies infantiles, ou le développement de la scolarisation. Aujourd’hui, il est ralenti dans les pays développés, mais continue à pleine vitesse dans les pays en voie de développement (les scores d’intelligence y augmentent deux fois plus vite, environ, que dans le monde occidental).

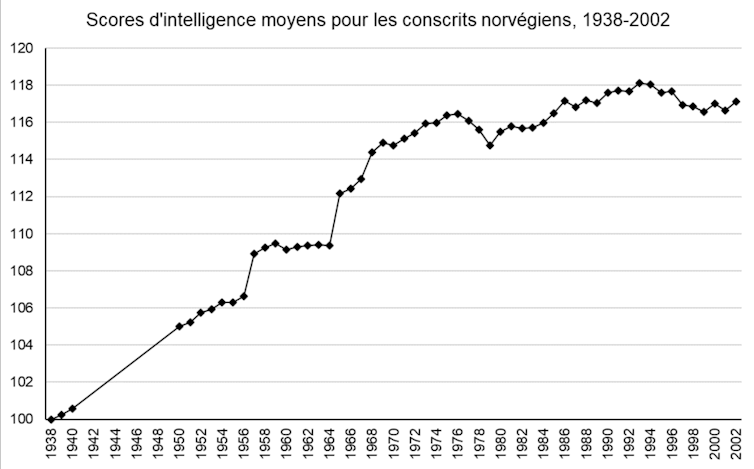

Que notre effet Flynn ralentisse ou s’interrompe, rien d’étonnant : la scolarisation et les qualités de notre système sanitaire ne progressent plus à grande vitesse. Mais un déclin de l’intelligence ? De petites baisses sont bien retrouvées par une poignée d’études, mais elles sont sans commune mesure avec les gains du XXe siècle. L’exemple de la Norvège (Figure 1) est frappant : ces données de grande qualité (jusqu’au début du XXIe siècle, la Norvège a évalué l’intelligence de l’ensemble de sa population masculine dans le cadre du service militaire obligatoire) montrent bien une petite diminution dans les années 2000, mais elle tient plus de la fluctuation aléatoire.

Une étude pour le moins critiquable

D’où vient, alors, l’idée que l’intelligence s’effondrerait en France ? La littérature ne contient qu’une unique étude d'Edward Dutton et Richard Lynn portant sur un échantillon de 79 personnes. C’est un très petit échantillon pour déclencher une panique morale, bien sûr : 79 personnes ne sont pas vraiment représentatives de la France dans son ensemble. Quand on crée un test d’intelligence, on l’étalonne plutôt sur un échantillon d’au moins 1000 personnes pour avoir une bonne estimation de la moyenne (c’est le cas de l’échelle d’intelligence pour adultes de Wechsler, la WAIS, la plus utilisée en France).

Mais le problème de cette étude est surtout dans sa méthode et dans ses résultats. Notre petit groupe de 79 personnes a passé deux tests d’intelligence en 2009 : un ancien test d’intelligence (la WAIS-III, étalonnée en 1999), et un test plus récent (la WAIS-IV, étalonnée en 2009). En comparant les résultats de ce groupe de 79 personnes à la moyenne de l’échantillon de référence pour chacun de ces tests, Dutton et Lynn constatent que les résultats de ce groupe sont légèrement plus faibles que la moyenne sur l’ancien test d’intelligence, et légèrement plus élevés que la moyenne sur le nouveau test ; ils en déduisent qu’il était plus difficile d’obtenir un bon score sur le test de 1999… donc que l’intelligence moyenne a diminué entre 1999 et 2009.

Sur le principe, le constat de Dutton et Lynn est correct : nous avons tendance à faire moins bien sur les anciens tests d’intelligence (nous avons répliqué ce résultat à un peu plus grande échelle). Mais le problème est qu’il y a d’autres raisons qu’un déclin de l’intelligence pour expliquer que les gens fassent moins bien en 2009 sur un test paru en 1999.

Pour bien comprendre, il faut s’intéresser au contenu du test. Un test d’intelligence de type WAIS est composé d’un ensemble d’épreuves qui mesurent des choses différentes : le raisonnement logique abstrait (ce qu’on entend généralement par « intelligence » : compléter une série de figures géométriques, reproduire un dessin abstrait à l’aide de cubes…), mais aussi les connaissances (vocabulaire, culture générale…), la mémoire, ou encore la vitesse de traitement de l’information. Dans l’étude de Dutton et Lynn, les scores sont en fait rigoureusement stables dans le temps pour le raisonnement logique abstrait, la mémoire ou la vitesse de traitement, qui ne déclinent donc pas : les seuls scores qui sont plus faibles en 2009 qu’en 1999, ce sont les scores de connaissances. On retrouve exactement la même chose dans d’autres pays, comme la Norvège : le raisonnement logique abstrait est constant dans le temps tandis que les scores de connaissance deviennent plus faibles sur les anciens tests.

Les tests doivent régulièrement être mis à jour

L’intelligence générale ne décline donc pas, ni en France ni dans le monde occidental. Dans ce cas peut-on au moins se plaindre que les connaissances ont décliné : la culture se perd, les jeunes n’apprennent plus rien ? Même pas : si les gens font moins bien sur les anciennes versions des tests d’intelligence, c’est tout simplement parce que les questions deviennent obsolètes avec le temps. La WAIS-III demandait aux Français de calculer des prix en francs, de comparer les caractéristiques des douaniers et des instituteurs, de citer des auteurs célèbres du XXe siècle. Avec le temps, ces questions sont devenues plus difficiles. Les scores au test ont baissé, mais pas l’intelligence elle-même. Nous avons montré que cette obsolescence suffit à expliquer intégralement les résultats de Dutton et Lynn.

Voici un petit exemple, tiré du tout premier test d’intelligence : il s’agit d’un texte à compléter, destiné à évaluer la présence d’une déficience chez de jeunes enfants. Pouvez-vous faire aussi bien qu’un enfant de 1905 en retrouvant les neuf mots manquants ?

Il fait beau, le ciel est —1—. Le soleil a vite séché le linge que les blanchisseuses ont étendu sur la corde. La toile, d’un blanc de neige, brille à fatiguer les —2—. Les ouvrières ramassent les grands draps ; ils sont raides comme s’ils avaient été —3—. Elles les secouent en les tenant par les quatre —5— ; elles en frappent l’air qui claque avec —6—. Pendant ce temps, la maîtresse de ménage repasse le linge fin. Elle a des fers qu’elle prend et repose l’un après l’autre sur le —7—. La petite Marie, qui soigne sa poupée, aurait bien envie, elle aussi, de faire du —8—. Mais elle n’a pas reçu la permission de toucher aux —9—.

Les mots « amidonnés » (3), « poêle » (7), et « fers » (9) vous ont probablement posé plus de problèmes qu’à un enfant de 1905 ; mais vous conviendrez sûrement que cette difficulté ne dit pas grand-chose de votre intelligence. Les scores d’intelligence sur ce test ont bien décliné, mais c’est plutôt l’évolution technologique du repassage qui rend le test obsolète. De la même façon, la probabilité qu’une personne dotée d’une intelligence moyenne (QI=100) réponde correctement à une question de la WAIS portant sur la pièce de théâtre Faust était de 27 % en 1999, elle est de 4 % en 2019. Ainsi, les scores aux tests de connaissance déclinent naturellement dans le temps, au fur et à mesure que la culture évolue. C’est même pour cette raison que de nouvelles versions des tests d’intelligence paraissent régulièrement : la WAIS est remise à jour tous les dix ans environ (et la WAIS-V devrait paraître en 2026).

Une « erreur » qui sert un agenda politique

Confondre un déclin de l’intelligence avec l’obsolescence des questions du test, c’est tout de même une grosse erreur. Comment Dutton et Lynn ont-ils pu la commettre ? C’est que l’erreur n’est pas innocente, et que ces deux auteurs ne sont pas tout à fait neutres. La discipline d’Edward Dutton est la théologie, Richard Lynn est connu pour défendre l’idée qu’il existe des différences génétiques d’intelligence entre les sexes et les origines ethniques ; les deux ont été éditeurs en chef d’une célèbre revue suprémaciste blanche (Mankind Quarterly) et leurs travaux alimentent directement les mouvements d’extrême droite.

Pour bien saisir l’agenda politique des auteurs, le mieux est peut-être de citer les explications qu’ils envisagent pour un déclin de l’intelligence. Deux extraits, issus des livres de Richard Lynn pour l’illustrer :

« … un grand nombre de gouvernements occidentaux ont contribué au déclin de l’intelligence depuis les années 1960, à travers une politique d’état-providence encourageant les femmes d’intelligence basse, de mauvaise moralité et de faible éducation à avoir des bébés… ».

« … l’immigration de masse de peuples non-européens en Europe de l’ouest, aux États-Unis et au Canada est un sérieux problème dysgénique… ils ont, en moyenne, une plus faible intelligence et une plus faible moralité… ils deviendront une majorité de la population en Europe de l’ouest… l’intelligence continuera à décliner… et la Chine deviendra une superpuissance mondiale »

Les réformes envisagées par les auteurs pour limiter le déclin de l’intelligence en Europe occidentale sont cohérentes avec leur orientation politique : on y trouve, par exemple, « abolir la sécurité sociale », « se retirer de la convention des Nations unies de 1951 sur l’accueil des réfugiés », ou encore « introduire des politiques publiques pour accroître la fertilité de ces femmes (intelligentes) qui ont été éduquées au point de perdre leur fonction reproductive ».

Aujourd’hui, nous avons la certitude qu’il n’y a pas réellement de déclin de l’intelligence en France, même si l’effet Flynn est bel et bien interrompu. Le déclin de l’intelligence dans le monde occidental n’est pas un sujet scientifique, mais plutôt un sujet politique – un argument idéal que les déclinistes utilisent pour faire peur, désigner des coupables, et promouvoir des réformes hostiles au changement.

Si cette idée a autant de succès, c’est probablement qu’elle parle à nos tendances profondes : au second siècle de notre ère, Hésiode se plaignait déjà que les nouvelles générations laissent plus de place à l’oisiveté que les précédentes. Si nous bénéficions d’un droit inaliénable à critiquer les valeurs et les goûts musicaux de nos enfants, une chose est sûre : ils ne sont pas moins intelligents que nous.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.

Corentin Gonthier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.10.2025 à 11:37

La Fête de la science 2025 met toutes les intelligences à l’honneur

Laurent Bainier, Directeur de la rédaction The Conversation France, The Conversation

Lire + (322 mots)

Il est entre parenthèses, mais il donne tout son sens au thème. En ajoutant un « s » à « intelligence », pour son édition 2025, la Fête de la science (dont « The Conversation » est cette année encore partenaire) nous propose d’explorer toutes les formes d’intelligence.

Dans notre dossier spécial, vous trouverez donc aussi bien des articles sur l’IA, sur l’intelligence culturelle ou celle des animaux.

Mais en vidéo, cette année, nous avons voulu mettre l’accent sur deux formes bien spécifiques d’intelligence.

Tout d’abord celle qui permet de lutter contre la bêtise humaine. En poussant les portes de l’Inria, nous avons découvert les travaux de Célia Nouri, doctorante en intelligence artificielle, à la croisée du traitement automatique du langage et des sciences sociales. Elle développe des modèles de détection prenant en compte le contexte social et communautaire des propos haineux, modèle qui sert à mieux lutter contre le harcèlement en ligne.

Le Cnes nous a également ouvert ses portes et avec elles, l’horizon de nos préoccupations. Jacques Arnould, théologien et spécialiste en éthique du Centre national d’études spatiales, il nous encourage à réfléchir aux intelligences extraterrestres. Si demain nous devions en rencontrer, comment arriverions-nous à leur faire reconnaître notre intelligence ? Des pistes de réponse dans cette vidéo.

09.10.2025 à 15:33

Décoloniser les pratiques scientifiques : le cas du désert d’Atacama au Chili

Adrien Tavernier, Scientist in environmental sciences, Universidad de Atacama

Gabriel A. Pinto, Postdoctoral Researcher, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Texte intégral (2358 mots)

Est-il moral, éthique, voire tout simplement acceptable, que des projets de recherche soient menés dans des pays du « Sud global » sans qu’aucun scientifique local soit impliqué ? Une étude vient apporter une quantification de cette problématique dans la zone de la Puna sèche et du désert d’Atacama, en Amérique latine.

Tout travail de recherche scientifique implique, initialement, une revue bibliographique. Le but de ce travail préliminaire est de parcourir la littérature afin de compiler les informations susceptibles d’étayer la question principale à laquelle une équipe scientifique souhaite répondre.

C’est au cours de cette recherche bibliographique que notre équipe, travaillant sur la caractérisation environnementale de la Puna sèche et du désert d’Atacama, en Amérique du Sud, a eu l’impression que la plupart des travaux publiés jusqu’alors avaient été réalisés par des équipes étrangères, sans aucune implication de chercheurs appartenant à une institution locale.

Pour ramener la situation à la France, serait-il possible et acceptable que les Puys d’Auvergne ou la Mer de Glace soient étudiés exclusivement par des équipes issues d’organismes de recherche argentins, chiliens, péruviens ou boliviens sans participation de chercheurs appartenant à des institutions françaises ?

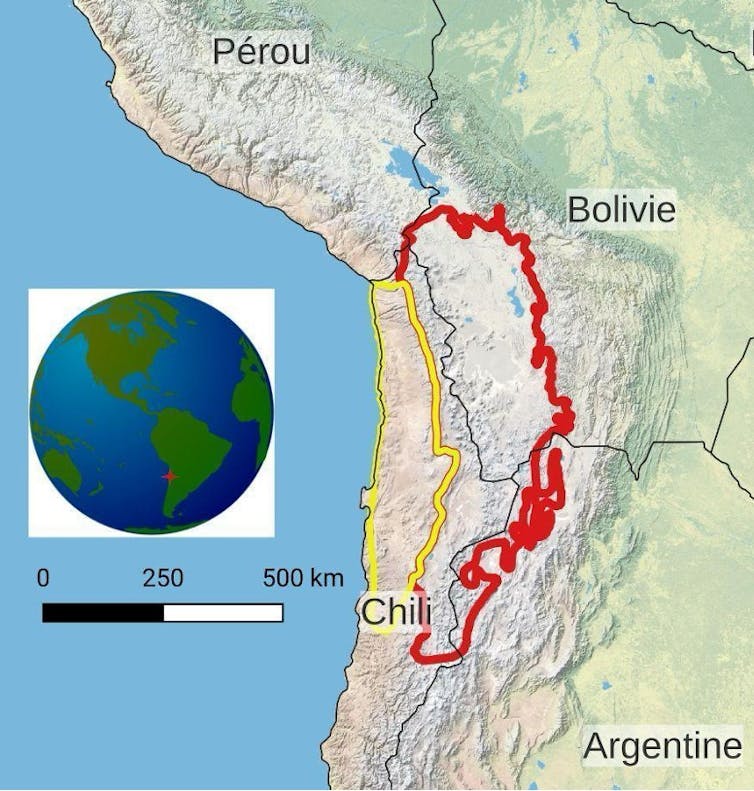

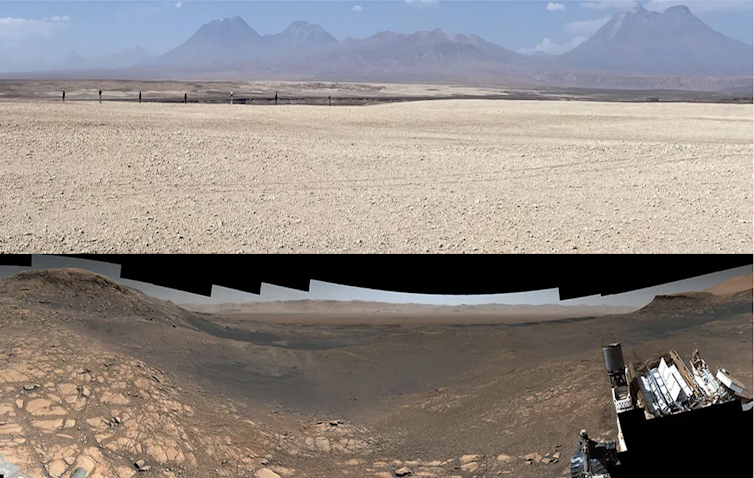

La Puna sèche et le désert d’Atacama sont des régions du globe à cheval sur quatre pays (Argentine, Bolivie, Chili et Pérou). Ces zones géographiques particulières ont pour caractéristique principale une aridité extrême qui façonne des paysages que beaucoup qualifierait spontanément de « lunaires » ou de « martiens ». Ces deux régions correspondent en effet à ce que l’on appelle, dans le jargon scientifique, des analogues planétaires : des lieux géographiques présents sur Terre mais qui peuvent s’apparenter à des environnements extraterrestres.

La Puna sèche et le désert d’Atacama sont ainsi considérés comme de bons analogues terrestres de Mars et pourraient présenter, à l’heure actuelle, des conditions physico-chimiques proches de ce que la planète rouge aurait pu connaître au cours de son histoire géologique. Ce sont donc de formidables laboratoires naturels pour les domaines des sciences planétaires et de l’astrobiologie. Leur rareté suscite également l’intérêt des scientifiques du monde entier.

Comment passer d’une vague impression à une certitude de la prépondérance de travaux étrangers sur la zone géographique concernée ? Notre équipe francochilienne composée de géologues, de géophysiciens, d’astrophysiciens et de biologistes a mis en place une méthode systématique de comparaison des articles basés, d’une manière ou d’une autre, sur les caractéristiques exceptionnelles de la Puna sèche et du désert d’Atacama, dans les domaines des sciences planétaires et de l’astrobiologie.

Les résultats de cette étude ont été publiés en 2023 dans la revue Meteoritics and Planetary Science et notre impression a été confirmée : plus de 60 % des articles l’ont été sans impliquer un chercheur appartenant à une institution nationale d’un des pays abritant la Puna sèche et/ou le désert d’Atacama (5 369 articles analysés sur la sélection générale en sciences de la Terre, 161 pour les sciences planétaires et l’astrobiologie). Le déséquilibre mis en évidence est similaire à d’autres disciplines scientifiques et ne se limite pas à cette région.

La valorisation scientifique du patrimoine naturel de certains pays, sans contribution majeure des chercheurs locaux, suscite de plus en plus d’inquiétudes dans une partie de la communauté scientifique. Au cours de ce travail, nous avons découvert les termes relativement récents (depuis les années 2000) de sciences hélicoptères, sciences parachutes, sciences safari ou sciences néocoloniales (terme privilégié dans la suite de cet article) qui permettent de mettre des noms sur ces pratiques caractérisées par la mise en œuvre de projets de recherches scientifiques menées par des équipes de pays développés (Nord global) dans des pays en développement ou sous-développés (Sud global) sans aucune implication des chercheurs locaux.

Ces pratiques tendent à être considérées comme contraires à l’éthique et le sujet devient un thème de discussions et de publications au sein des sciences dures : le plus souvent sous forme de diagnostic général, mais aussi en termes de quantification.

Certaines revues scientifiques, dont Geoderma (référence du domaine en science du sol) a été l’un des pionniers à partir de 2020, ont pris l’initiative d’un positionnement sans équivoque contre les pratiques de sciences néocoloniales ouvrant la voie à la modification des lignes éditoriales afin de prendre en compte la nécessité d’impliquer les chercheurs locaux dans les publications scientifiques.

C’est le cas par exemple de l’ensemble des journaux PLOS qui exigent, depuis 2021, le remplissage d’un questionnaire d’inclusion de chercheurs locaux pour une recherche menée dans un pays tiers, exigence qui a depuis fait des émules au sein du monde de l’édition scientifique.

L’exigence éthique vis-à-vis des recherches menées dans des pays étrangers devient donc un standard éditorial important mais pas encore majeur. D’autres leviers pourraient cependant être activés comme des cadres législatifs nationaux ou internationaux restrictifs imposant la participation de chercheurs locaux dans des travaux de terrain menés par des scientifiques étrangers.

En France par exemple, la mise en place de programmes de recherche dans des territoires exceptionnels comme les îles Kerguelen (territoire subantarctique français de l’océan Indien) ou la terre Adélie en Antarctique nécessite que le projet soit porté par un scientifique, agent titulaire d’un organisme de recherche public français. Des modèles permettant d’éviter cette problématique d’appropriation culturelle d’un patrimoine naturel scientifique par des chercheurs appartenant à des institutions étrangères existent donc déjà et constituent autant de ressources sur lesquelles se fonder afin de limiter ces pratiques de sciences néocoloniales. Il nous semblerait cependant nécessaire que la communauté scientifique procède à une introspection de ces pratiques.

C’est tout l’enjeu de l’étude que nous avons menée et des travaux similaires qui se généralisent depuis quelques années : rendre ces pratiques de sciences néocoloniales visibles, notamment en quantifiant le phénomène, afin que cette problématique soit débattue au sein de la communauté. Cela a notamment permis à notre équipe de se poser des questions fondamentales sur ses pratiques scientifiques et de (re)découvrir les apports conséquents menés, depuis plus de 60 ans, par les sociologues et les épistémologues sur les racines profondes et historiques pouvant lier colonialisme, impérialisme et science et plus généralement des relations entre centre et périphérie (par exemple les déséquilibres, au sein d’un même pays, entre institutions métropolitaines ou centrales vis-à-vis des institutions régionales).

L’exemple des analogues terrestres de la Puna sèche et du désert d’Atacama illustre ainsi les écarts économique, scientifique et technologique creusés progressivement entre le Nord et le Sud global. Les sciences planétaires et l’astrobiologie, ont été historiquement liées au développement technologique de programmes spatiaux ambitieux et extrêmement coûteux dont souvent les principales ambitions n’étaient pas scientifiques. Les pays du Sud global n’ont ainsi pas eu l’opportunité de profiter de la conquête spatiale de la seconde moitié du XXe siècle pour développer une communauté scientifique locale en sciences planétaires et en astrobiologie.

Des efforts sont actuellement menés au sein du continent sud-américain afin de pallier cette situation et ainsi faciliter l’identification d’interlocuteurs scientifiques locaux par des chercheurs d’institutions étrangères souhaitant mener des recherches en sciences planétaires ou en astrobiologie en Amérique du Sud. Des démarches vertueuses entre certains chercheurs sud-américains et leurs homologues du Nord global ont aussi été menées afin de développer ex nihilo des initiatives de recherche locales dans des domaines spécifiques des sciences planétaires et de l’astrobiologie (par exemple, vis-à-vis d’un cas que notre équipe connaît bien, la recherche sur les météorites au Chili).

Dans le domaine de l’astronomie, à la marge donc des sciences planétaires et de l’astrobiologie, la mise en place des grands observatoires internationaux sur le sol chilien a permis la structuration d’une communauté locale d’astronomes et représente ainsi un bon exemple de début de coopération fructueuse entre le Nord et le Sud global. N’oublions pas de citer aussi le développement remarquable et exemplaire de l’astrobiologie au Mexique, dans les pas des scientifiques mexicains Antonio Lazcano et Rafael Navarro-González, qui démontre qu’une structuration locale indépendante reste possible et peut induire une dynamique positive pour l’ensemble du continent sud-américain.

Toutes ces initiatives restent cependant trop rares ou encore trop déséquilibrées au profit d’un leadership du Nord global et ne peuvent, selon nous, se substituer à une introspection profonde des pratiques de recherche scientifique. Dans un contexte où la légitimité des sciences est contestée, cet effort d’autocritique émanant de la communauté scientifique ne nous semblerait pas superflu.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

08.10.2025 à 16:28

Comment recycler la chaleur perdue dans les usines ?

Alexis Giauque, Maitre de conférences en simulation numérique pour les énergies renouvelables, Centrale Lyon

Texte intégral (2368 mots)

Chaque année, l’industrie rejette une partie de la chaleur nécessaire à l’ensemble de ses procédés. Cette énergie perdue s’appelle « chaleur fatale ». Les solutions pour récupérer cette chaleur sont aujourd’hui encore trop limitées. De nouveaux dispositifs, utilisant des pompes à chaleurs et des fluides « supercritiques », sont en développement.

Fours de cimenterie, séchage du papier, agroalimentaire… les quantités de chaleur perdues aujourd’hui dans des procédés industriels sont significatives. Il faut bien évidemment tout mettre en œuvre pour les réduire en optimisant les procédés et en ajustant au plus proche la production à la demande. Mais aucun processus physique ne peut atteindre un rendement parfait, et si rien n’était fait pour récupérer cette chaleur résiduelle, l’équivalent de sept mégatonnes de pétrole serait brûlé pour rien, émettant aussi 28 mégatonnes de CO2, soit 6 % des émissions totales de CO2 en France.

Les méthodes de récupération de la chaleur perdue (ou fatale) visent aujourd’hui principalement des gisements à haute température (supérieure à 100 °C), ou nécessitent l’existence d’un réseau de chaleur à proximité (un ensemble de tuyaux capables d’amener la chaleur sur de courtes distances vers des logements ou des bâtiments publics par exemple).

Pour mieux valoriser cette chaleur générée dans les usines, qui représenterait au total un réservoir d’environ 110 térawattheures par an en France, d’autres solutions sont actuellement à l’étude.

La chaleur fatale : une énergie thermique émise par toutes les industries sous de nombreuses formes

Pour mieux comprendre les enjeux, prenons un exemple concret, celui d’une cimenterie. Une tonne de ciment nécessite 3 000 mégajoules de chaleur : seuls 40 % sont absorbés par les réactions chimiques entre l’argile et le calcaire, et une partie des 60 % restants peut être directement réutilisée pour préchauffer les matériaux. Mais on estime entre 300 et 1 000 mégajoules par tonne la chaleur perdue dans l’atmosphère. Sachant qu’une cimenterie peut produire environ 1 500 tonnes de ciment par jour, cela revient à brûler entre 12 et 37 tonnes d’essence par jour pour rien.

Ce problème est bien plus large que les cimenteries : on trouve l’agroalimentaire en tête, puis la chimie-plastique, la production de papier et de carton, la sidérurgie et la fabrication de matériaux non métalliques (ciment, verre, tuile ou brique). Tous domaines industriels confondus, les fours et séchoirs représentent 60 % de l’énergie consommée par l’industrie en France.

Point noir supplémentaire, une bonne part (60 %) de l’énergie utilisée dans l’industrie est obtenue par la combustion de matières fossiles, ce qui émet du CO2 dans l’atmosphère et explique pourquoi l’industrie est encore responsable d’environ 17 % des émissions de gaz à effet de serre de la France. L’objectif est de réduire ces émissions de 35 % d’ici 2030 et de 81 % d’ici 2050 par rapport à 2015.

À lire aussi : Avenir énergétique de la France : le texte du gouvernement est-il à la hauteur des enjeux ?

La chaleur fatale émise au cours d’un procédé industriel est d’autant plus simple à réutiliser ou à recycler que la température du flux thermique est élevée. Cela est si fondamental que les ingénieurs et chercheurs ont l’habitude de distinguer la chaleur fatale « basse température » ou « basse qualité », à moins de 100 °C (56 térawatts-heures par an) et celle dite « haute température » ou « haute qualité » au-delà de 100 °C (53 térawatts-heures par an).

Comment recycler la chaleur fatale ?

Heureusement, des solutions existent pour recycler la chaleur fatale.

L’idéal est d’intégrer le flux de chaleur fatale directement dans le processus industriel qui en est à l’origine : dans l’industrie du ciment par exemple, la chaleur en sortie du four peut être introduite dans le précalcinateur situé en bas de la tour de préchauffage, qui a pour fonction principale de « précuire » le cru avant son entrée dans le four.

Si la chaleur fatale est à température relativement faible (inférieure à 100 °C), elle peut être réutilisée directement sur le site industriel pour alimenter d’autres procédés ou pour chauffer les locaux — la proximité limite les pertes de chaleur dans les tuyaux. On peut aussi insérer cette chaleur dans un réseau urbain ou dans le réseau d’un autre industriel à proximité.

Autre option : produire de l’électricité à partir de la chaleur perdue, grâce à l’utilisation de cycles thermodynamiques de Rankine organiques. En pratique ceci fonctionne pour des sources de chaleur fatale à assez haute température (supérieure à 200 °C) car le rendement est limité : par exemple, dans le cas d’une température de sortie d’usine à 200 °C et d’un refroidissement à l’atmosphère (20 °C), le rendement maximal est de 38 %.

Enfin, on peut utiliser des pompes à chaleur pour remonter le niveau de température du flux de chaleur fatale, et permettre ainsi son exploitation directe au sein du processus industriel. Cette option est prometteuse car le gisement de chaleur fatale basse température représente 51 % du gisement global.

Les pompes à chaleur domestiques sont de mieux en mieux connues des particuliers, mais celles que nous devons utiliser et développer pour récupérer la chaleur fatale dans les usines sont plus difficiles à mettre en œuvre.

Les pompes à chaleur : une solution pour la valorisation du gisement « basse température » de chaleur fatale

Les pompes à chaleur (ou « PAC ») permettent de remonter la température selon un principe qui peut paraître paradoxal : il s’agit de prendre de la chaleur à la source froide pour la donner à la source chaude, s’opposant ainsi au sens naturel du transfert d’énergie.

Il faut forcer le transfert inverse en ajoutant du « travail » dans le cycle thermodynamique (le travail est en somme, une forme d’énergie, et c’est pour cela que les pompes à chaleur domestiques ont une prise électrique). Elles captent la plupart de l’énergie utilisée sous forme de calories (chaleur) et dépensent un peu d’électricité.

À lire aussi : La géothermie, plus écologique et économe que la climatisation classique pour rafraîchir

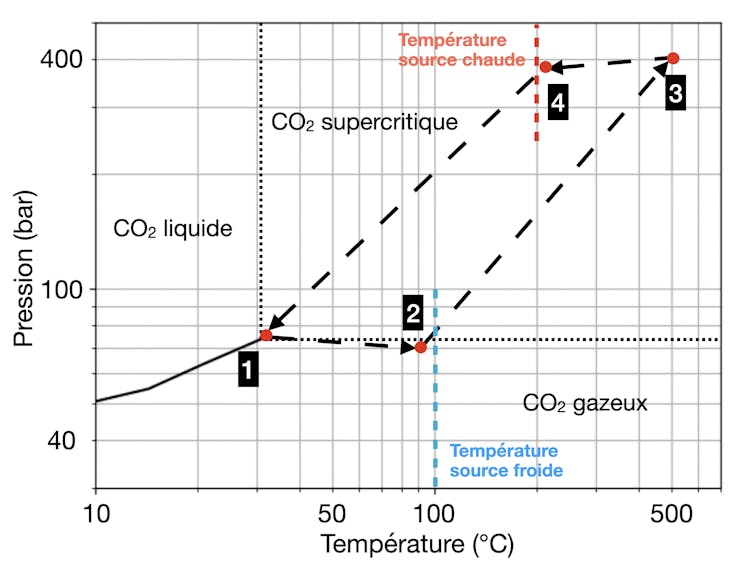

Le transfert depuis la source froide vers la source chaude se fait en quatre étapes principales, explicitées ci-dessous :

Dans notre cas, le fluide est du « CO2 supercritique » (le CO2, à haute température et haute pression, se comporte à la fois comme un liquide et comme un gaz : il peut diffuser à travers les solides comme un gaz et peut dissoudre des matériaux comme un liquide). La source froide, dont on souhaite extraire la chaleur, est le flux de chaleur fatale issu du procédé industriel (à Tfroide=100 °C) ; la « source » chaude, ou cible, quant à elle est à une température bien plus élevée (la cible dans notre projet est Tchaude=200 °C).

La seule dépense énergétique dans ce cycle est celle nécessaire à assurer le fonctionnement du compresseur permettant la circulation du fluide – dans notre cas, du CO2 supercritique – le point clé est que l’énergie dépensée est environ cinq fois plus faible que l’énergie transmise de la source froide à la source chaude.

On peut ainsi « upcycler » la chaleur, mais toute la chaleur ne peut pas être récupérée. Dans notre cycle par exemple, on rejette un flux de chaleur à une température légèrement supérieure à 30 °C. Il n’est cependant pas simple de quantifier la chaleur résiduelle parce qu’elle dépend de la température environnante : si on est en plein été et que la température de l’atmosphère est à 30 °C alors on a pour ainsi dire récupéré toute la chaleur car le flux de sortie est quasiment à l’équilibre avec l’atmosphère… en hiver, ce serait moins le cas.

Nos pompes à chaleur utilisent du CO2 dans le domaine supercritique car cela offre plusieurs avantages : par exemple, l’augmentation de la capacité calorifique améliore le transfert de chaleur lors de l’échange avec la source froide, la viscosité faible limite les pertes par frottement dans les turbomachines (compresseurs/turbines), et il n’y a pas de gouttes (interfaces liquide/gaz) qui risqueraient d’endommager les pièces métalliques dans les turbomachines.

La recherche scientifique au service de la décarbonation de l’industrie

Le cycle que nous venons de décrire (cycle Brayton inverse du CO2 supercritique) est au cœur du projet REVCO₂.

Mais notre collaboration cherche à ajouter à ce système de recyclage de la chaleur un système de stockage à haute température (T~600 °C), ce qui permettrait de générer de l’électricité à partir de cette chaleur de « haute qualité ».

Notre espoir est que les industriels pourront choisir, en fonction de leur besoin à chaque instant, soit de consommer un peu d’électricité pour obtenir de la chaleur utilisable dans leur procédé industriel, soit d’utiliser la chaleur stockée à 600 °C pour produire de l’électricité (la chaleur fatale seule ne le permettrait pas avec un rendement décent) et la revendre. Le prix de l’électricité à l’achat et à la revente sur le marché européen apparaît donc comme un nouveau paramètre pour la récupération de la chaleur fatale. Nos optimisations incluront donc une dimension économique, essentielle pour l’appropriation par les industriels de nouvelles solutions technologiques.

Pour produire un système optimisé, dans le projet REVCO2, nous mettrons en œuvre des expériences détaillées pour les échangeurs de chaleur et le système de stockage et des outils de simulation haute-fidélité qui reproduiront séparément le comportement de chacun des éléments du système complet (turbomachines, échangeurs et systèmes de stockage de chaleur). Grâce aux données collectées, un jumeau numérique du système complet sera réalisé et permettra de tester les stratégies d’utilisation optimale d’un point de vue technico-économique.

Le projet REVCO2 — Développement et optimisation d’un cycle de Brayton au CO₂ supercritique REVersible pour la récupération de chaleur fatale du PEPR (programme et équipements prioritaires de recherche) SPLEEN, soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.

Alexis Giauque a reçu des financements de l'ANR dans le cadre du projet PEPR-SPLEEN REVCO2 (2025-2030)

08.10.2025 à 16:27

L’électronique de puissance : méconnue mais omniprésente et source de toujours plus de déchets électroniques

Tanguy Phulpin, Maitre de Conférence, en gestion de l'énergie électrique, CentraleSupélec – Université Paris-Saclay

Florentin Salomez, Chargé de Recherche en électronique de puissance, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Hugo Helbling, Maitre de Conférences en Génie Electrique, Université Claude Bernard Lyon 1

Jean-christophe Crebier, Directeur de recherche CNRS, Grenoble INP - UGA

Marina Labalette, Cheffe de projet, IRT Saint Exupéry

Murielle Fayolle-Lecocq, Ingénieure sur l'impact environnemental des composants de puissance, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Pierre Lefranc, Maître de conférences en électronique de puissance, Grenoble INP - UGA

Texte intégral (2471 mots)

C’est l’une des clés de voûte invisibles – mais omniprésentes – de la transition énergétique : l’électronique de puissance, qui convertit l’électricité sous une forme exploitable par toute la diversité d’équipements électriques et électroniques. C’est elle qui permet de recharger son smartphone, d’allumer une pompe à chaleur, ou encore d’injecter l’électricité éolienne et solaire dans le réseau. Mais, avec la multiplicité des usages, nous faisons aujourd'hui face à des problèmes de soutenabilité. Quid de tous ces composants, difficiles à réparer, à réutiliser et à recycler ? Peut-on limiter les impacts environnementaux liés à la technologie et à nos besoins croissants en énergie ?

L’un des leviers de la transition énergétique et de la décarbonation de l’économie  est l’électrification de nos usages. Les véhicules électriques, par exemple, émettent pendant leur utilisation moins de polluants et de gaz à effet de serre (GES) que leurs équivalents à moteurs thermiques.

L’électricité n’est toutefois pas une source d’énergie en tant que telle, mais un vecteur d’énergie, comme l’énergie chimique contenue par les hydrocarbures, qui est libérée lors de leur combustion. Contrairement à celle-ci toutefois, il s’agit d’une forme d’énergie qu’on retrouve peu à l’état naturel (hormis peut-être lors des orages).

Un des enjeux clés est donc de produire l’électricité à partir de sources décarbonés : aujourd’hui encore, près de 60 % de l’électricité mondiale est produite à partir d’énergies fossiles. Mais ce n’est pas là le seul défi de la transition. Pour électrifier l’économie, il faut aussi déployer massivement les usages (par exemple la mobilité électrique) et renforcer la résilience du réseau électrique.

Ceci repose sur des technologies de pointe. Parmi ces technologies, l’électronique de puissance, qui permet de convertir l’électricité sous une forme exploitable par les différents appareils, joue un rôle clé qu’il convient de décrire, tant à travers son fonctionnement qu’à travers les enjeux énergétiques et écologiques qui lui sont associés.

L’électronique de puissance, maillon clé de la transition

L’électronique de puissance, mal et peu connue du grand public, est pourtant omniprésente dans notre quotidien. Il s’agit des dispositifs électroniques utilisés pour convertir l’énergie électrique, à tous les niveaux de la chaîne : par exemple sur les lignes électriques pour les changements de tension, pour le chargement des véhicules électriques, sans oublier les chargeurs de nos téléphones mobiles et ordinateurs portables.

Pour les chargeurs, l’électronique de puissance permet de transformer le courant alternatif (AC) du réseau électrique en courant électrique continu pour alimenter les batteries. Elle permet également la réalisation d'onduleurs pour l’opération inverse : la transformation de courant continu en courant alternatif.

Les applications des onduleurs sont très nombreuses : ils permettent d’intégrer les sources renouvelables (photovoltaïque, éolien…) sur le réseau électrique. Ils sont également essentiels au chargement des véhicules électriques, au fonctionnement des pompes à chaleur et des climatiseurs, des produits électroménagers tels que les réfrigérateurs, les machines à laver, etc.

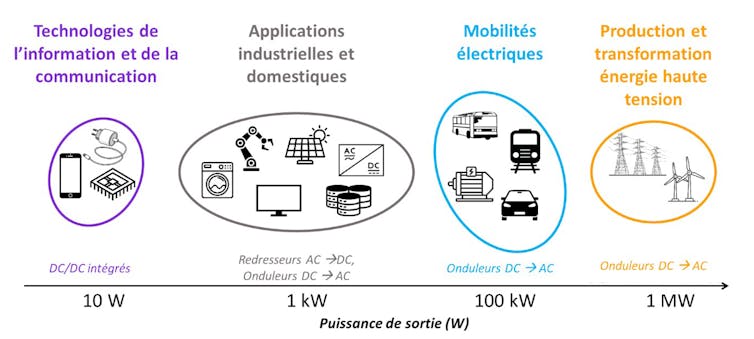

En réalité, la quasi-totalité des équipements électriques comprennent un, voire souvent plusieurs convertisseurs d’électronique de puissance, et cela à toutes gammes de puissances électriques :

pour les plus faibles puissances, de l’ordre de quelques dizaines de watts (W) pour charger un smartphone par exemple,

pour les puissances intermédiaires, de l’ordre de quelques dizaines de kW pour recharger un véhicule électrique ou injecter sur le réseau la production de panneaux solaires photovoltaïques,

jusqu’à celles de plusieurs mégawatts (MW), par exemple pour convertir en électricité l’énergie générée par une éolienne, ou pour alimenter les moteurs d’un TGV ou alimenter un data center.

La diversité des applications et des niveaux de puissance requis a conduit à développer une très grande diversité de produits d’électronique de puissance, optimisés pour chaque contexte.

Traditionnellement, ces enjeux de recherche et développement (R&D) concernent l’amélioration du rendement énergétique (pour limiter les pertes et augmenter les performances), l’augmentation de la densité de puissance (afin de réduire le poids et le volume des appareils), ou encore l’amélioration de leur fiabilité et de leur durée de vie. Mais avec l’explosion des usages électriques, l’électronique de puissance fait désormais face à des enjeux environnementaux et sociaux.

En effet, l’approvisionnement en matières premières critiques est sous le coup de tensions géopolitiques, tandis que leur extraction peut être source de pollutions et de dégradation des écosystèmes naturels.

Les efforts investis pour décarboner la société ne doivent néanmoins pas être considérés uniquement à travers les seules émissions de GES. Pour prévenir et limiter les transferts d’impacts (lorsque la diminution d’un impact environnemental sur une étape du cycle de vie d’un produit implique des effets négatifs sur un autre impact ou une autre étape), il faut tenir compte des autres indicateurs environnementaux, telles la disponibilité des ressources critiques ou encore la dégradation de la biodiversité.

À lire aussi : La flexibilité électrique, ou comment décaler nos usages pour optimiser la charge du réseau

Des matériaux difficiles à réparer et à recycler

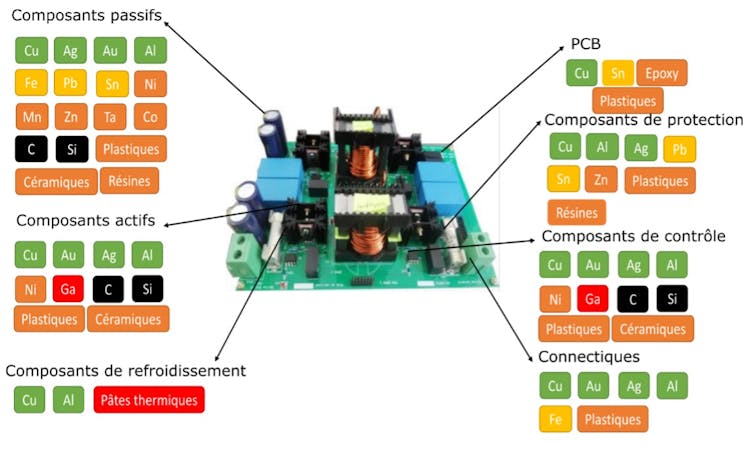

On l’a vu, l’électronique de puissance recoupe une large gamme d’applications et de puissances. De ce fait, elle est constituée d’une grande diversité de matériaux et de composants : on retrouve ainsi dans les composants constituants les convertisseurs de base plus de 70 matériaux différents.

Par exemple, du silicium pour les composants semi-conducteurs, des matériaux ferreux ou alliages à base de néodyme ou nickel pour les composants magnétiques, de l’aluminium ou tantale pour les condensateurs, des époxys ou polyamides non dégradables pour les circuits imprimés (PCB) ou encore des larges pièces en aluminium faisant office de radiateurs (pour évacuer de la chaleur produite par la conversion électrique). Certains de ces matériaux sont considérés comme des matériaux critiques et/ou stratégiques, associés à de forts enjeux environnementaux, économiques, sociaux voire géopolitiques.

Le problème tient aussi à leur recyclabilité : spécialisés pour un usage donné, les produits d’électronique de puissance peuvent être plus difficiles à réparer et souvent jetés en fin de vie. L’électronique de puissance contribue ainsi à l’augmentation de la quantité de déchets électroniques à gérer dans le monde, avec quelque 62 millions de tonnes atteintes en 2022. À l’heure actuelle, moins de 20 % sont collectés et traités.

La gestion des déchets issus de l’électronique de puissance, en fin de vie, constitue ainsi un problème qui se surajoute aux tensions d’approvisionnement en matières premières critiques et à l’impact environnemental de leur extraction. Pour les minimiser, il faut agir à toutes les étapes du cycle de vie, en particulier leur conception et leur fin de vie.

Rendre l’électronique de puissance plus soutenable

La communauté des experts techniques du domaine travaille ainsi à l’amélioration de la soutenabilité des équipements électroniques, et en particulier les convertisseurs.

En particulier, le groupe de travail Convertisseurs électroniques de puissance plus soutenables (CEPPS) du groupement de recherche Systèmes d’énergie électrique dans leurs dimensions sociétales (SEEDS) du CNRS, dont nous faisons partie, s’interroge sur les possibles transferts d’impacts d’une électrification massive sans repenser nos usages et nos besoins.

En effet, l’électrification engendre la production de toujours plus d’appareils électriques pour répondre à la croissance permanente des besoins énergétiques de notre société. Ce constat devrait nous inciter, en premier lieu, à modérer ces besoins en misant davantage sur la sobriété énergétique.

Une autre question, plus délicate pour cette industrie, tient à sa quête effrénée de la performance et de la miniaturisation. Ne faudrait-il pas plutôt changer les priorités de la conception ? Par exemple, en visant l'allongement de la durée de vie ou la mise en œuvre de pratiques plus circulaires, qui permettent notamment de favoriser le recyclage ? Ce dernier point peut passer par une amélioration de la réparabilité, de l'aptitude au désassemblage et par une homogénéisation des composants et des matériaux utilisés dans les appareils.

Les experts techniques en électronique de puissance que nous sommes le reconnaissent : notre communauté ne pourra résoudre tous les problèmes évoqués précédemment. C’est pourquoi nous pensons qu’il est important d’interroger les choix de société : modèles de consommation bien sûr, mais également des choix technologiques. Or, ces derniers sont réalisés par une seule partie des acteurs de la filière, alors qu’il faudrait inclure non seulement les ingénieurs, les fabricants et les législateurs, mais également les consommateurs, sans oublier d’adopter le regard des sciences humaines et sociales.

Cela implique aussi de mieux former le grand public aux systèmes énergétiques et notamment électriques. Celui-ci doit s’approprier pleinement tant leur fonctionnement scientifique et technique que les grands défis qui y sont associés.

À lire aussi : Comment rendre l’électronique plus soutenable ?

Jean-christophe Crebier a reçu des financements publics de l'ANR et de l'Europe en lien direct avec le sujet via les projets VIVAE, EECONE et ARCHIMEDES.

Pierre Lefranc a reçu des financements de l'ANR pour le projet VIVAE portant sur l'éco-conception en électronique de puissance.

Florentin Salomez, Hugo Helbling, Marina Labalette, Murielle Fayolle-Lecocq et Tanguy Phulpin ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

07.10.2025 à 12:09

Dodo 2.0 : à quel point sommes-nous proches du retour de cet oiseau disparu ?

Timothy Hearn, Lecturer, University of Cambridge; Anglia Ruskin University

Texte intégral (1963 mots)

Peut-on vraiment faire revenir le dodo ? Colossal Biosciences s’en rapproche grâce à l’édition génétique, mais le projet se heurte à d’énormes défis scientifiques et écologiques.

La société américaine de biotechnologie Colossal Biosciences affirme être enfin parvenue à maintenir en vie, suffisamment longtemps en laboratoire, des cellules de pigeon pour pouvoir en modifier l’ADN – une étape cruciale vers son rêve de recréer le dodo.

L’entreprise a réussi à cultiver des « cellules germinales primordiales » – des cellules embryonnaires précoces – provenant de pigeons de Nicobar, les plus proches parents vivants du dodo, et à les faire vivre pendant plusieurs semaines d’affilée. C’est une avancée que les spécialistes de la génétique des oiseaux poursuivent depuis plus de dix ans. Mais la véritable valeur de cette percée réside dans son potentiel à protéger des espèces encore existantes.

Des recherches sur le poulet

Selon Colossal Biosciences, ces cellules, une fois modifiées, pourraient être introduites dans des embryons de poulets eux-mêmes édités génétiquement, transformant ces derniers en mères porteuses pour des oiseaux disparus depuis plus de trois siècles. Cette percée s’accompagne d’un calendrier audacieux. Ben Lamm, le directeur général de Colossal Biosciences, affirme que les premiers « néo-dodos » pourraient éclore d’ici cinq à sept ans.

Il évoque aussi un objectif à plus long terme : relâcher plusieurs milliers d’oiseaux sur des sites de l’île Maurice protégés de tout prédateur, là même où vivaient les dodos avant leur disparition. Cette promesse a contribué à faire grimper la valorisation de la start-up au-delà de dix milliards de dollars, selon le site de l’entreprise.

Presque tout ce que l’on sait sur l’édition génétique des oiseaux vient des recherches menées sur le poulet, dont les cellules germinales – à l’origine des spermatozoïdes et des ovules – se développent sans difficulté dans des cultures de laboratoire classiques. Les cellules de pigeon, elles, meurent généralement en quelques heures en dehors de leur organisme.

Colossal Biosciences affirme avoir testé plus de 300 combinaisons de facteurs de croissance – des substances qui stimulent la multiplication cellulaire – avant d’en trouver une réellement efficace. Ces cellules peuvent désormais être chargées de fragments d’ADN reconstitués et d’interrupteurs moléculaires contrôlant la forme du crâne, la taille des ailes et la masse corporelle.

Des zones manquantes

Si les modifications prennent, ces cellules altérées migreront vers les ovaires ou les testicules d’un embryon de poulet encore à un stade précoce de développement, de sorte que l’animal adulte pondra des œufs ou produira du sperme porteur du génome modifié.

Ce procédé pourrait donner naissance à un oiseau qui ressemble à un dodo, mais la génétique ne raconte qu’une partie de l’histoire. Le génome du dodo a été reconstitué à partir d’os et de plumes conservés dans des musées, et les zones manquantes ont été comblées avec de l’ADN de pigeon ordinaire.

Parce que l’espèce est éteinte et ne peut plus être étudiée, on ignore encore largement les gènes impliqués dans son comportement, son métabolisme ou ses défenses immunitaires. Reconstituer les régions connues de son ADN, lettre par lettre, nécessiterait des centaines de modifications distinctes. Le travail à accomplir serait d’une ampleur sans précédent, bien au-delà de tout ce qui a été tenté dans les programmes de sélection agricole ou de recherche biomédicale, même si Colossal Biosciences semble prête à investir massivement pour y parvenir.

Reste aussi la question du poulet porteur. Un œuf de poule pèse bien moins qu’un œuf de dodo. Dans les collections muséales, il n’existe qu’un seul œuf de dodo connu, d’une taille comparable à celle d’un œuf d’autruche. Même si un embryon parvenait à survivre aux premiers stades, il dépasserait rapidement la taille de la coquille et devrait éclore avant d’être complètement formé – comme un prématuré nécessitant des soins intensifs. Le poussin devrait donc recevoir une surveillance et des soins constants pour atteindre le poids historique du dodo, estimé entre 10 et 20 kilos.

« Remplacement fonctionnel »

Des poules « génétiquement réinitialisées », modifiées par édition du génome, ont déjà pondu avec succès des œufs appartenant à des races rares de poulets, démontrant que la gestation croisée par cellules germinales fonctionne en principe. Mais appliquer cette technique à une espèce disparue et de taille bien supérieure reste totalement inédit.

C’est pour ces raisons que de nombreux biologistes préfèrent parler de « remplacement fonctionnel » plutôt que de « désextinction ». Ce qui pourrait éclore serait un hybride : principalement un pigeon de Nicobar, enrichi de fragments d’ADN de dodo et incubé dans un œuf de poule. Mais parler de résurrection relève davantage du marketing que de la science.

Les promesses et la réalité

La tension entre promesse et réalité a marqué les précédents projets de Colossal Biosciences. Les loups sinistres (Aenocyon dirus) présentés en août 2025 se sont révélés être des clones de loups gris avec quelques modifications génétiques. Des experts en conservation ont averti que ce type d’annonces peut inciter la société à considérer l’extinction comme réversible, réduisant ainsi le sentiment d’urgence à protéger les espèces menacées.

Malgré tout, la percée réalisée sur les pigeons pourrait profiter aux espèces encore vivantes. Environ un oiseau sur huit est aujourd’hui menacé d’extinction, selon l’évaluation mondiale de 2022 de BirdLife International. La culture de cellules germinales offre un moyen de préserver la diversité génétique sans avoir à maintenir d’immenses populations captives, et éventuellement de réintroduire cette diversité dans la nature.

Si la technique s’avère sûre chez les pigeons, elle pourrait aider à sauver des oiseaux en danger critique, comme l’aigle des Philippines ou le perroquet à ventre orange d’Australie. La population sauvage de ce dernier ne compte plus qu’environ 70 individus et avait même chuté à seulement 16 en 2016.

Une porte-parole de Colossal Biosciences a déclaré que l’entreprise respecte ses jalons scientifiques, mais que l’obtention d’éléphants mères porteuses et de cellule-œuf appropriés pour leur projet de mammouth laineux « implique une logistique complexe échappant à notre contrôle direct » et que « nous accordons la priorité au bien-être animal, ce qui signifie que nous ne précipitons aucune étape cruciale ».

Elle a ajouté que, selon les recherches de l’entreprise, les travaux de désextinction accentuent au contraire l’urgence de protéger les espèces menacées. « L’important, c’est que nous ne remplaçons pas les efforts de conservation existants, nous y ajoutons de nouvelles ressources et renforçons l’implication du public », a-t-elle précisé.

Un dodo irrécupérable

« Notre travail apporte des financements entièrement nouveaux à la conservation, provenant de sources qui n’investissaient pas auparavant dans la protection de la biodiversité. Nous avons ainsi attiré plusieurs centaines de millions de dollars de capitaux privés qui n’auraient autrement pas été consacrés à des projets de conservation. De plus, les outils génétiques que nous développons pour la désextinction sont déjà utilisés aujourd’hui pour aider des espèces menacées. »

Pour qu’un retour d’oiseaux proches du dodo soit possible sur l’île Maurice, il faut d’abord qu’y soit réunies les conditions fondamentales pour leur conservation. Il sera nécessaire d’éradiquer les rats, qui s’attaquaient aux dodos, de contrôler les populations de singes et de restaurer la forêt. Ces actions demandent des financements et l’adhésion des populations locales, mais elles bénéficient immédiatement à la faune encore présente. Colossal Biosciences devra respecter son engagement envers une gestion écologique durable.

Mais, au sens strict, le dodo du XVIIe siècle est irrécupérable. Ce que le monde pourrait voir d’ici à 2030 n’est qu’une expérience vivante, illustrant les avancées de l’édition génétique. L’intérêt de cet oiseau ne résidera pas dans la convocation du passé mais dans sa capacité à aider les espèces actuelles à ne pas connaître le destin du dodo.

Timothy Hearn ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain