28.02.2026 à 16:46

Attaque d’Israël et des États-Unis contre l’Iran : le risque de l’engrenage régional, voire mondial

Arshin Adib-Moghaddam, Professor in Global Thought and Comparative Philosophies, Inaugural Co-Director of Centre for AI Futures, SOAS, University of London

Texte intégral (1306 mots)

Les négociations visant à obtenir de la part de l’Iran des garanties sur le fait que son programme nucléaire n’aura pas de composante militaire, en cours à Mascate (Oman), ont été brutalement interrompues ce 28 février au matin, par une série de bombardements visant divers lieux en Iran, y compris des lieux où devaient se trouver des dignitaires du régime. Téhéran a immédiatement réagi en lançant des frappes contre Israël et contre plusieurs bases états-uniennes dans le golfe Persique. La confrontation, de plus grande ampleur que celle de juin dernier, risque de déborder sur l’ensemble de la région, et même au-delà.

Les États-Unis et Israël ont lancé des attaques coordonnées de grande envergure contre de nombreuses cibles en Iran, provoquant des représailles iraniennes dans la région. Donald Trump n’a pas cherché à obtenir l’approbation du Congrès ni à obtenir une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies avant de passer à l’action. Et l’attaque est survenue à un moment où des négociations entre Téhéran et Washington sur le programme nucléaire iranien étaient en cours. Les faits sont clairs. Il s’agit d’une guerre illégale, tant au regard du droit états-unien que des règlements internationaux.

Donald Trump a répété à plusieurs reprises que l’Iran ne pouvait être autorisé à développer une arme nucléaire. L’agence de surveillance nucléaire des Nations unies, l’AIEA, venait de rapporter qu’elle ne pouvait pas vérifier si l’Iran avait suspendu toutes ses activités d’enrichissement d’uranium ni déterminer la taille et la composition actuelles de ses stocks d’uranium enrichi, car l’Iran lui avait refusé l’accès aux sites clés touchés lors du conflit de l’année dernière. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait déclaré il y a quelques jours, après la dernière série de négociations, qu’un accord visant à limiter le programme nucléaire iranien en échange d’un allègement des sanctions était « à portée de main ».

À présent, d’après ce qui ressort de la déclaration de Donald Trump faite après le début des frappes, il apparaît que l’objectif est passé d’un accord sur le nucléaire à une tentative de forcer un changement de régime.

Des bombes tombent donc sur différentes villes d’Iran, des familles se terrent, des tragédies vont inévitablement se produire et des innocents vont souffrir. C’est l’aboutissement d’une longue campagne menée par les États-Unis et la droite israélienne pour remodeler le Moyen-Orient et le monde musulman au sens large sous la menace des armes. Ce nouvel épisode vient s’inscrire dans une longue histoire d’interventions étrangères en Iran – rappelons que, en 1941, le Royaume-Uni et l’Union soviétique ont contraint Reza Shah Pahlavi à l’abdication, et que, en 1953, la CIA et le MI6 ont orchestré un coup d’État qui a renversé le premier ministre Mohamed Mossadegh.

Les conséquences de cette attaque risquent d’être désastreuses pour la région et le monde entier. L’Iran a déjà riposté en prenant pour cible des bases américaines au Koweït, au Qatar, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, et les premiers rapports faisant état de victimes commencent à arriver. L’Iran ne devrait pas s’arrêter là. Il est clair que la République islamique considère l’affrontement actuel comme une menace existentielle.

Téhéran va donc faire appel à ses alliés dans la région, les Houthis au Yémen, les Forces de mobilisation populaire en Irak et le Hezbollah au Liban qui, malgré leur affaiblissement après deux ans d’attaques menées par Israël avec le soutien des États-Unis, ont la capacité d’étendre le conflit à toute la région.

L’Iran a déjà montré, lors de récents exercices avec la marine russe, qu’il pourrait être capable de fermer le détroit d’Ormuz, par lequel transitent environ un quart du pétrole mondial et un tiers du gaz naturel liquéfié. En conséquence, les prix du pétrole exploseront et l’économie mondiale sera affectée.

Choc des civilisations

Cette guerre comporte également une dimension culturelle. Israël et les États-Unis ont déclenché les hostilités pendant le mois du ramadan, qui est pour les musulmans du monde entier le mois de la spiritualité, de la paix et de la solidarité. Les images de musulmans iraniens tués par des bombardements israéliens et américains risquent d’alimenter le discours sur le choc des civilisations qui opposerait le monde judéo-chrétien à l’islam.

Les musulmans des capitales européennes, ainsi que les militants anti-guerre, considéreront cette guerre comme une agression manifeste de la part des États-Unis et d’Israël. L’opinion publique mondiale ne se laissera pas facilement convaincre par les arguments avancés Trump et Nétanyahou.

Et il faut se demander ce que penseront les dirigeants de Moscou et de Pékin en observant cette guerre illégale, et ce que cela pourrait signifier pour l’Ukraine et Taïwan. Vladimir Poutine et Xi Jinping sont proches du gouvernement iranien et ont déjà condamné cette opération américano-israélienne ; dans le même temps, ils doivent se sentir encouragés à poursuivre leurs propres objectifs par la force militaire.

L’attaque contre l’Iran risque donc de plonger le monde dans une crise profonde. Il faut s’attendre à davantage de réfugiés, de troubles économiques, de traumatismes, de morts et de destructions. Le seul espoir réside désormais dans la capacité des dirigeants mondiaux les plus modérés à contenir ce conflit et à persuader Trump et Nétanyahou à restreindre l’ampleur de leurs actions.

La diplomatie doit être une priorité. Tenter de forcer un changement de régime en lançant une guerre illégale est imprudent. Si l’Iran est encore plus déstabilisé, c’est tout le Moyen-Orient qui risque d’être plongé dans une agitation totale, avec des conséquences qui pourraient s’étendre à de très nombreux autres points de la planète.

Arshin Adib-Moghaddam ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

28.02.2026 à 15:51

Pourquoi il n’y a (presque) pas de sexe chez Victor Hugo ?

Loup Belliard, Doctorante en littérature du XIXe siècle et gender studies, Université Grenoble Alpes (UGA)

Texte intégral (1582 mots)

D’une part, un auteur dont les nombreuses maîtresses et la vie intime mouvementée sont bien connues. De l’autre, une œuvre où se multiplient les héros vierges et où l’érotisme brille par sa rareté. Comment expliquer cette contradiction dans l’une des œuvres romanesques les plus lues de tous les temps ?

Le XIXe siècle n’est pas une période totalement hostile aux représentations sexuelles. Si l’avènement du romantisme a pu favoriser la représentation d’amours chastes et valoriser la pudeur dans les représentations de l’érotisme, nombre d’auteurs ont abordé frontalement la sexualité de leurs personnages. On peut citer Barbey d’Aurevilly ou encore Balzac, chez qui les aventures extraconjugales se multiplient et constituent régulièrement le cœur de l’intrigue.

Si l’acte sexuel en lui-même n’est pas décrit de manière explicite, on comprend très bien qu’il a lieu, et les personnages ne se privent pas d’exprimer leur désir. Sur un mode parfois moins trivial, des auteurs romantiques comme George Sand ont pu aborder la question du désir, masculin comme féminin, et en faire un élément important des relations inter-personnages.

Dans le roman hugolien, l’abstinence règne

Rien de tout cela chez Hugo. Ses romans sont généralement dominés par des figures masculines qui se distinguent par leur absence totale de sexualité : Quasimodo, Jean Valjean, Javert, Enjolras, Gilliatt, Cimourdain, pour en citer quelques-uns. Explicitement désignés par l’auteur comme totalement inactifs sexuellement, à l’instar de Javert, le « mouchard vierge » des Misérables, ces personnages ressentent et expriment parfois des désirs contrariés, mais pas toujours ; certains apparaissent comme tout bonnement asexuels.

Ils consacrent généralement l’énergie habituellement vouée à la poursuite amoureuse et à la fondation d’une famille à une cause qui les dépasse, pour le meilleur ou pour le pire. Le superflic infatigable Javert n’est jamais distrait par ses affaires personnelles ; le révolutionnaire Enjolras se consacre à sa cause politique comme à une maîtresse ; quant à Quasimodo, il sera le seul à montrer pour Esmeralda un amour pur et désintéressé et à la protéger.

Si ces personnages ne sont pas unilatéralement bons, car le sublime chez Hugo cohabite souvent avec une forme de monstruosité, ils n’en demeurent pas moins profondément idéalisés et tiennent du surhomme. L’absence de sexualité devient une manière de distinguer les personnages du commun des mortels, de mettre en valeur leur caractère exceptionnel.

Une représentation négative du désir

Qu’en est-il des autres ? Il y a bien des personnages qui échappent à cette épidémie de chasteté, mais leur traitement interroge tout autant. Les quelques représentations du désir, chez Hugo, ne font pas franchement envie, entre l’obsession vicieuse et destructrice de Claude Frollo pour Esmeralda dans Notre-Dame de Paris et la duchesse Josiane qui, dans L’homme qui rit, semble ensorceler le héros Gwynplaine avec ses charmes et l’éloigne de sa véritable bien-aimée Déa.

Le sexe semble toujours être du côté de la trivialité et de la perversion, voire de l’égoïsme pur et simple, en opposition à l’abnégation des héros vierges cités plus haut. Il apparaît aussi comme destructeur pour les femmes : on pense à Fantine, plongée dans la prostitution et tourmentée par des bourgeois qui l’utilisent pour leur désir jusqu’à provoquer sa chute et, au bout du compte, sa mort. Rares sont les représentations érotiques positives dans les romans de Hugo ; ce dernier semble presque ressentir de l’effroi devant la question sexuelle.

On pourrait trouver des exceptions dans les jeunes couples qui jalonnent son univers romanesque : Marius et Cosette (les Misérables), Gwynplaine et Déa (L’homme qui rit), Ordener et Ethel (Han d’Islande)… Mais la sexualité de ces personnages est très discrète et sous-entendue, et ressemble beaucoup à celle que l’on retrouve dans le roman courtois du Moyen Âge. Autrement dit les jeunes filles sont encensées pour leurs qualités virginales, et les jeunes garçons doivent contrôler leur désir et traverser une série d’épreuves qui leur permettra, au final, de s’unir à leur bien-aimée, dans une représentation toujours très prude et dont les détails intimes demeureront cachés. L’érotisme franc et véritablement positif, lui, manque résolument à l’appel.

Victor Hugo avait-il peur de parler de sexe ?

Comment expliquer cette timidité, chez un auteur dont la vie intime mouvementée est pourtant bien connue, au point qu’il a fait en son temps l’objet d’un scandale sexuel ? Difficile à dire.

Certains chercheurs en littérature ont tenté de trouver une explication à cet écart. Pour certains, Hugo valorisait dans ses personnages une qualité, la chasteté, qui lui paraissait d’autant plus admirable qu’il se sentait bien incapable de s’astreindre à cet état. Pour d’autres, il écrit ces figures vierges avec la nostalgie de ses années de jeunesse, pendant lesquelles il était, lui aussi, parfaitement chaste et voué à l’étude.

Il est probablement impossible s’arrêter sur une explication définitive, puisque l’auteur ne s’est jamais, en son nom propre, exprimé sur la question. Il ne fait nul doute que l’asexualité de ses personnages est autant liée à des éléments personnels qu’à un contexte culturel extérieur, dans un XIXᵉ siècle tiraillé entre libération des discours sur la sexualité, bouleversements politiques et importance de la culture religieuse, et qui voyait se dessiner, dans les romans comme dans les traités de médecine, les fondements de notre sexualité moderne.

Loup Belliard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

28.02.2026 à 10:43

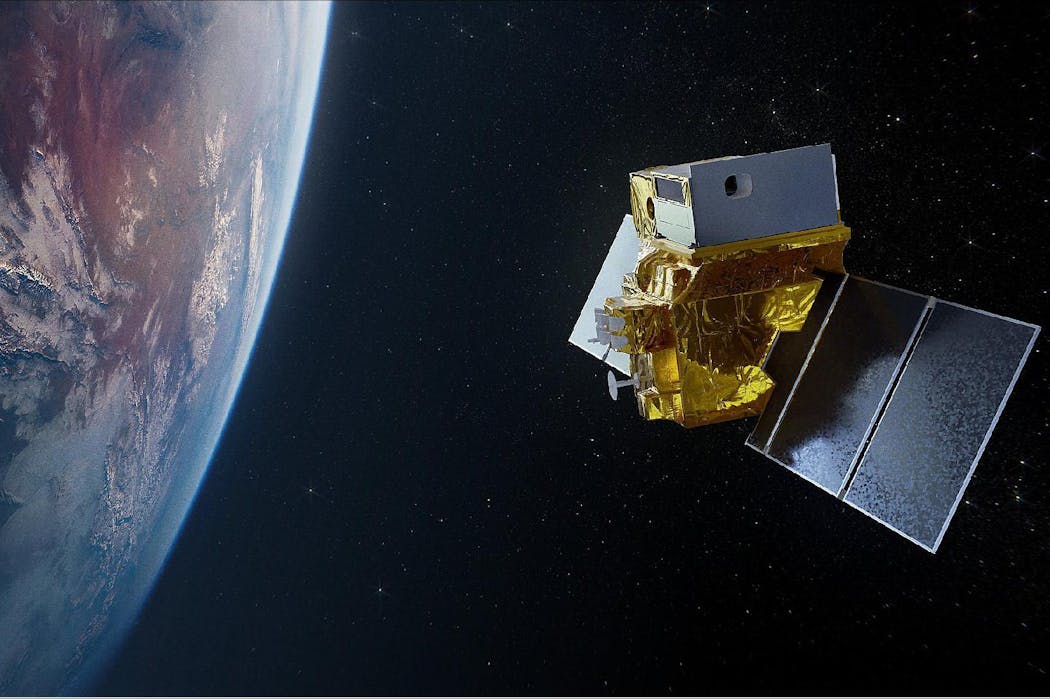

TRISHNA, une mission spatiale franco-indienne pour mieux gérer l’eau sur Terre

Corinne Salcedo, Manager des systèmes TRISHNA, Centre national d’études spatiales (CNES)

Texte intégral (2475 mots)

En 2027, un satellite franco-indien va être mis en orbite pour détecter la température de la surface de la Terre, en évaluer le contenu en eau et aider différents secteurs d’activités : agriculture, agroforesterie, hydrologie, micrométéorologie urbaine, biodiversité.

« Trishna » veut dire « soif » en sanscrit. Pour un satellite qui contribuera de manière significative à la détection du stress hydrique (déficience en eau) des écosystèmes et à l’optimisation de l’utilisation de l’eau en agriculture, dans un contexte de changement climatique mondial, cela nous semble bien adéquat. TRISHNA, acronyme anglophone de Thermal InfraRed Imaging Satellite for High-resolution Natural resource Assesment, signifie aussi « satellite d’imagerie infrarouge thermique pour l’évaluation haute-résolution de ressources naturelles ».

Une fois en orbite, TRISHNA mesurera tous les trois jours, sur tout le globe terrestre et à 60 mètres de résolution, la température de surfaces des continents et de l’océan côtier, c’est-à-dire jusqu’à 100 kilomètres du littoral. Car, aussi étrange que cela puisse paraître, cette coopération entre le Centre national d’études spatiales français (Cnes) et son homologue indien l’Indian Space Research Organisation (ISRO) va mesurer la température terrestre pour étudier l’eau.

Des besoins, une mission

En effet, il est maintenant prouvé que sous l’effet d’une pression anthropique croissante et du changement climatique, notre environnement se réchauffe et se transforme de plus en plus vite, avec notamment un impact sur le cycle de l’eau, indissociable du cycle de l’énergie.

En effet, depuis l’échelle globale jusqu’à des échelles beaucoup plus locales, l’eau est à la fois un élément indispensable à la vie et le principal vecteur des échanges de chaleur dans la machine météorologique et climatique. Aujourd’hui, la modification conjuguée des températures et des régimes de précipitations impacte les réserves accessibles d’eau douce, dont 70 % sont voués aux usages agricoles (irrigation), 25 % à l’industrie et le reste aux usages domestiques.

Il est donc logique de rechercher une gestion optimisée de cette ressource, à la fois en termes de quantité et de qualité. Cet objectif permet de répondre à plusieurs objectifs gouvernementaux et internationaux portés par des organismes tels que le GEOGLAM (organisme international qui surveille les cultures agricoles au niveau planétaire et génère des prévisions de récolte via un système satellite mondial), la FAO (organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies) et les Nations unies elles-mêmes.

Pour aller dans ce sens, la mission TRISHNA a été conçue de manière spécifique pour étudier prioritairement le stress hydrique des écosystèmes naturels et agricoles ainsi que l’hydrologie côtière et continentale.

À lire aussi : L’espace au service du climat : comment exploiter l’extraordinaire masse de données fournies par les satellites ?

Comment la température de la Terre renseigne-t-elle sur l’utilisation de l’eau par les végétaux ?

La température de surface et sa dynamique sont des indicateurs précieux de la « soif » des végétaux car, en s’évaporant, l’eau refroidit la surface dont elle provient et réciproquement, les surfaces se réchauffent lorsqu’il n’y a plus d’eau à évaporer ou à transpirer (notons que ce principe vaut autant pour les animaux que pour les végétaux).

À lire aussi : Pourquoi un ventilateur donne-t-il un sentiment de fraîcheur ?

La température de surface peut donc être utilisée comme indicateur des quantités d’eau utilisées par une plante pour maintenir sa chaleur à un niveau permettant son bon fonctionnement.

Or, une loi physique, dite loi de Wien, connue depuis 1893, met en relation la température d’un objet avec l’énergie électromagnétique qu’il émet dans différentes longueurs d’onde. Selon cette loi, la planète Terre émet le plus d’énergie dans le domaine infrarouge dit « thermique » aux alentours de 10 micromètres.

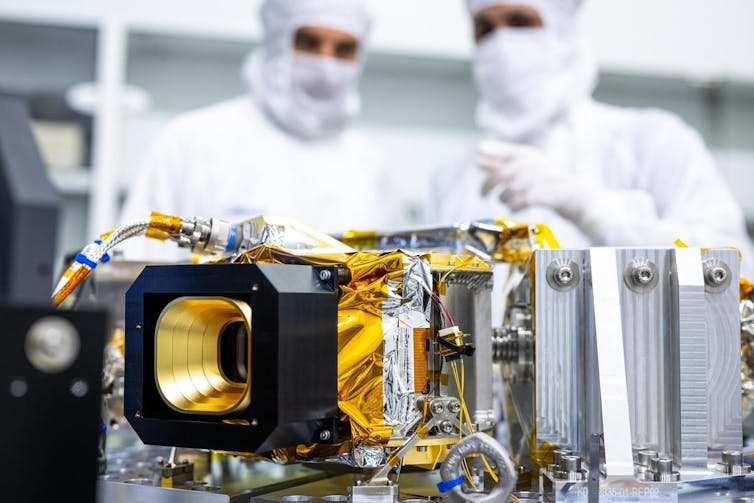

Les détecteurs de TRISHNA ont donc été conçus en visant ce domaine spectral afin de mesurer l’énergie émise par les surfaces terrestres, quelles qu’elles soient (végétation, environnement côtier, lacs, rivières, neige, glaciers, surfaces artificialisées, milieux urbains) pour en déduire leur température.

Pour les besoins de la recherche et des applications qui en découlent, la fréquence élevée de revisite (tous les trois jours) et ses résolutions spatiale (60 mètres) et spectrale permettront d’aborder des enjeux scientifiques, économiques et sociétaux majeurs dans différents secteurs : agriculture, agroforesterie, hydrologie, micrométéorologie urbaine, biodiversité.

Le partenariat franco-indien

La coopération spatiale entre la France et l’Inde est un élément important de l’axe indopacifique de notre politique étrangère.

À lire aussi : Irrigation : l’Inde en quête d’une « révolution bleue »

Son histoire riche est marquée par des collaborations scientifiques et techniques débutées dès les années 1960, époque à laquelle les deux nations travaillaient notamment au développement de fusées-sondes. De part et d’autre, l’intention stratégique était alors de développer une autonomie nationale d’accès à l’espace.

Cette collaboration a jeté les bases de deux projets spatiaux emblématiques qui ont suivi plus récemment. Le premier de ces projets est le satellite Megha-Tropiques, conçu pour caractériser le potentiel de précipitation des nuages dans les régions tropicales et lancé en 2011. Puis, en 2013, est arrivée la mission SARAL/AltiKa, consacrée à la mesure du niveau des surfaces couvertes d’eau sur les océans et les continents.

En 2016, la visite officielle du président François Hollande en Inde a favorisé le démarrage du projet TRISHNA, tirant également parti de l’accord-cadre que le Cnes et l’ISRO avaient signé l’année précédente. La France et l’Inde lançaient ainsi une nouvelle étape de leur coopération spatiale sur le thème de l’eau.

Cette nouvelle coopération présente de nombreux avantages pour nos deux pays. L’industrie franco-européenne en bénéficie avec la forte implication de nos entreprises dans la réalisation de l’instrument thermique. Ainsi positionnés, nos industriels augmentent leur chance d’être impliqués dans les futurs grands contrats indiens. En contrepartie, ce schéma partenarial permet à l’Inde de parfaire son cheminement vers des industries stratégiques autonomes et vers des moyens de supervision environnementale appropriés.

Plus largement, TRISHNA consolide la coopération franco-indienne, ouvrant des perspectives de partenariats dans les secteurs des satellites d’observation et de télécommunications. Autres retombées importantes pour nos deux pays, le projet TRISHNA permet aux communautés scientifiques indienne (ISRO et instituts techniques universitaires) et française (CNES et laboratoires intervenants) de se positionner dans la recherche spatiale environnementale et de créer des applications à la fois rentables et utiles à différents secteurs d’activités, dont l’agriculture.

L’irrigation agricole, une des applications les plus prometteuses de la mission TRISHNA

En combinant les données thermiques de TRISHNA avec des informations issues d’autres satellites (permettant d’évaluer la végétation, l’humidité des sols ou les précipitations), il sera possible d’estimer avec précision l’évapotranspiration réelle des cultures, c’est-à-dire la quantité d’eau effectivement utilisée par les plantes.

Cette information permettra aux agriculteurs, aux gestionnaires de bassins versants et aux décideurs politiques d’adapter les calendriers et les volumes d’irrigation en temps quasi réel, selon les besoins réels des cultures et non sur des moyennes ou des approches empiriques. Ce pilotage de l’irrigation « à la demande » représentera une avancée majeure, en particulier pour les régions où les ressources en eau sont limitées ou irrégulièrement réparties.

En Inde comme en France, des expérimentations sont déjà envisagées pour intégrer les données TRISHNA dans les systèmes d’aide à la décision utilisés par les agriculteurs. À terme, cela pourrait conduire à des économies d’eau significatives, à une réduction de l’impact environnemental de l’agriculture et à une meilleure résilience des systèmes de production face au changement climatique.

De manière plus générale, la mission pourra également contribuer à la prévention des risques liés aux évènements extrêmes, comme les canicules, les sécheresses, les feux, les inondations – des aléas auxquels nos deux pays sont de plus en plus confrontés.

En somme, TRISHNA offre à la France et à l’Inde une opportunité exceptionnelle de renforcer leur partenariat et de répondre aux défis économiques et climatiques auxquels nos deux pays et le monde entier font face aujourd’hui.

Philippe Maisongrande (responsable thématique Biosphère continentale, au Cnes) et Thierry Carlier (chef de projet TRISHNA) ont contribué à la réflexion sur les premières versions de cet article.

Corinne Salcedo ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview